语文七年级下长春版4.12《我的叔叔于勒》课件

文档属性

| 名称 | 语文七年级下长春版4.12《我的叔叔于勒》课件 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 315.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 长春版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2014-02-25 13:40:06 | ||

图片预览

文档简介

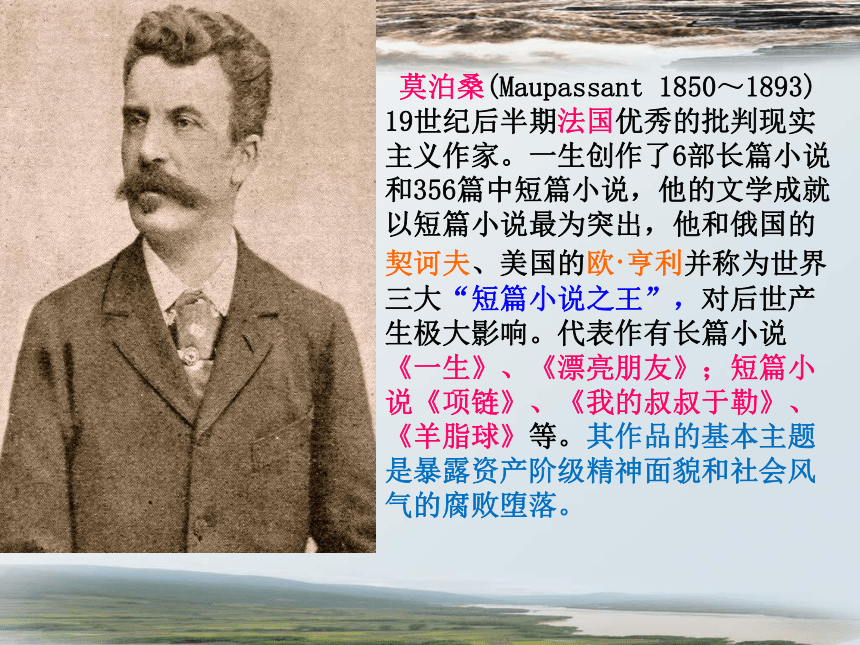

课件23张PPT。1我的叔叔于勒莫 泊 桑 莫泊桑(Maupassant 1850~1893) 19世纪后半期法国优秀的批判现实主义作家。一生创作了6部长篇小说和356篇中短篇小说,他的文学成就以短篇小说最为突出,他和俄国的契诃夫、美国的欧·亨利并称为世界三大“短篇小说之王”,对后世产生极大影响。代表作有长篇小说《一生》、《漂亮朋友》;短篇小说《项链》、《我的叔叔于勒》、《羊脂球》等。其作品的基本主题是暴露资产阶级精神面貌和社会风气的腐败堕落。

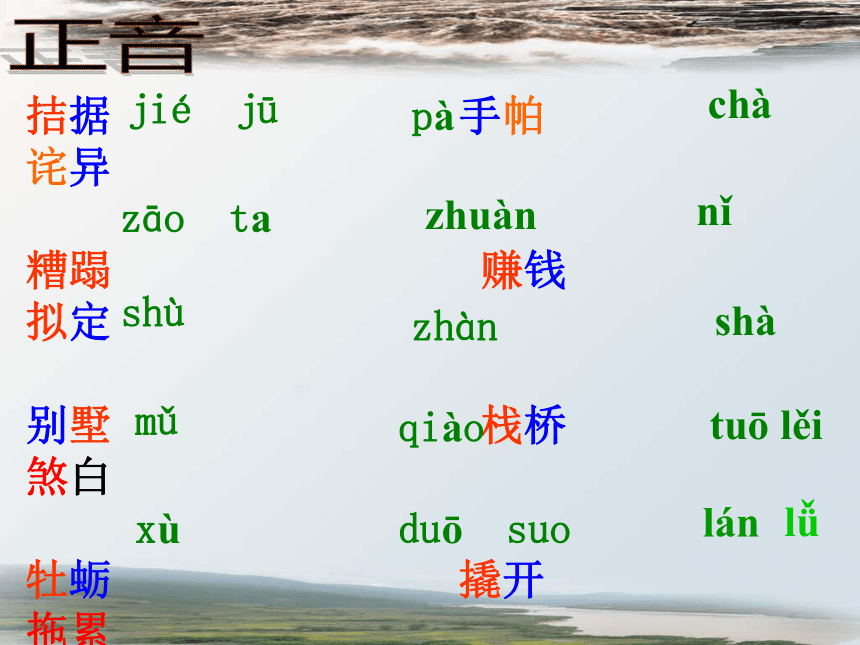

正音拮据 手帕 诧异

糟蹋 赚钱 拟定

别墅 栈桥 煞白

牡蛎 撬开 拖累

女婿 哆嗦 褴褛jié jūshùzhàn mǔqiào xùduō suozāo tapàchànǐzhuànshàtuō lěilánlǚ解释词语:

张皇:

狼狈:

十拿九稳:

莫名其妙:

与日俱增:慌张。形容受窘的样子。比喻很有把握。没法说出其中的奥妙。名:说出。随着时间的推移而不断增长。朗读课文,理清小说情节

小组合作,讨论下列问题:1、文中写了一个怎样的故事?

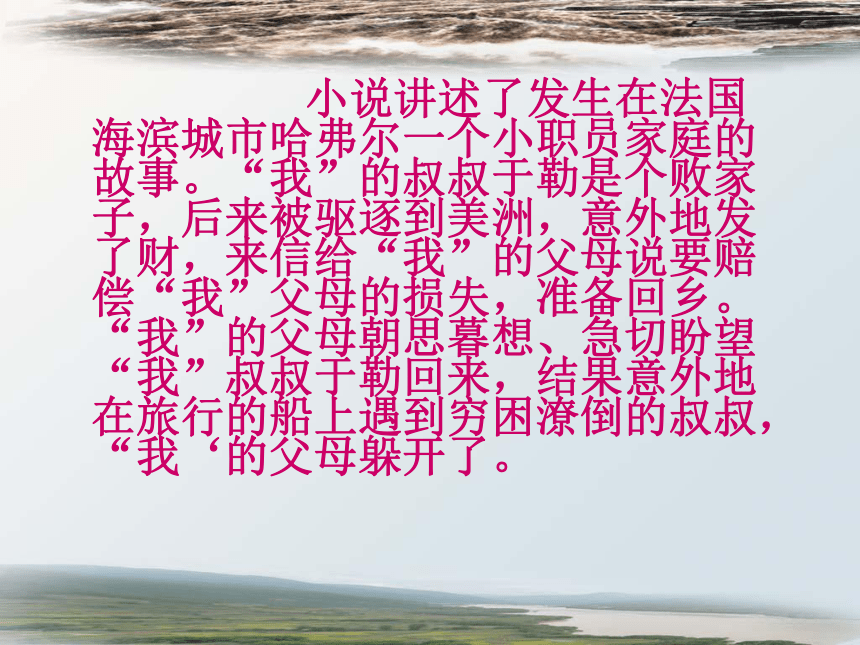

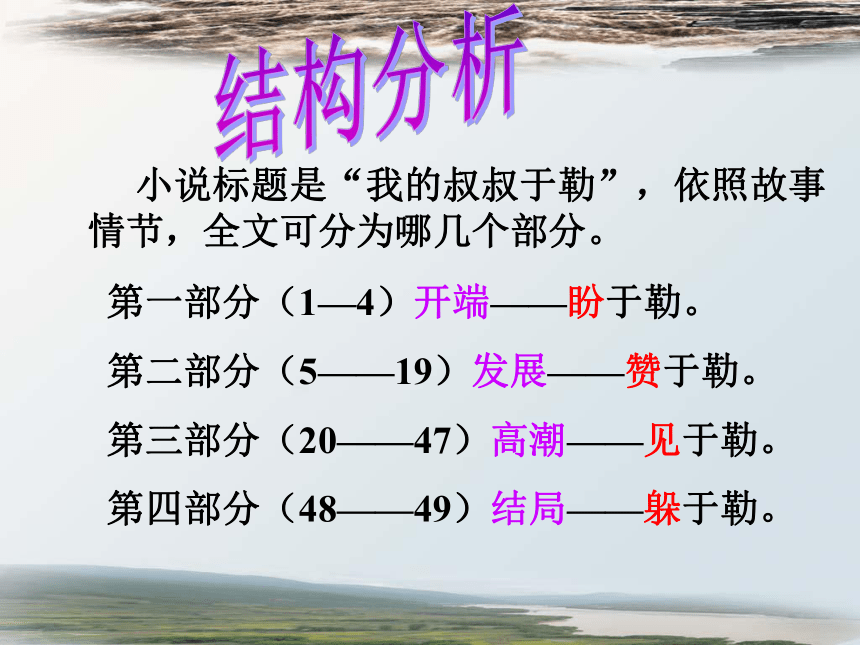

2、理清小说层次,并拟出小标题。 小说讲述了发生在法国海滨城市哈弗尔一个小职员家庭的故事。“我”的叔叔于勒是个败家子,后来被驱逐到美洲,意外地发了财,来信给“我”的父母说要赔偿“我”父母的损失,准备回乡。“我”的父母朝思暮想、急切盼望“我”叔叔于勒回来,结果意外地在旅行的船上遇到穷困潦倒的叔叔,“我‘的父母躲开了。 小说标题是“我的叔叔于勒”,依照故事情节,全文可分为哪几个部分。第一部分(1—4)开端——盼于勒。

第二部分(5——19)发展——赞于勒。

第三部分(20——47)高潮——见于勒。

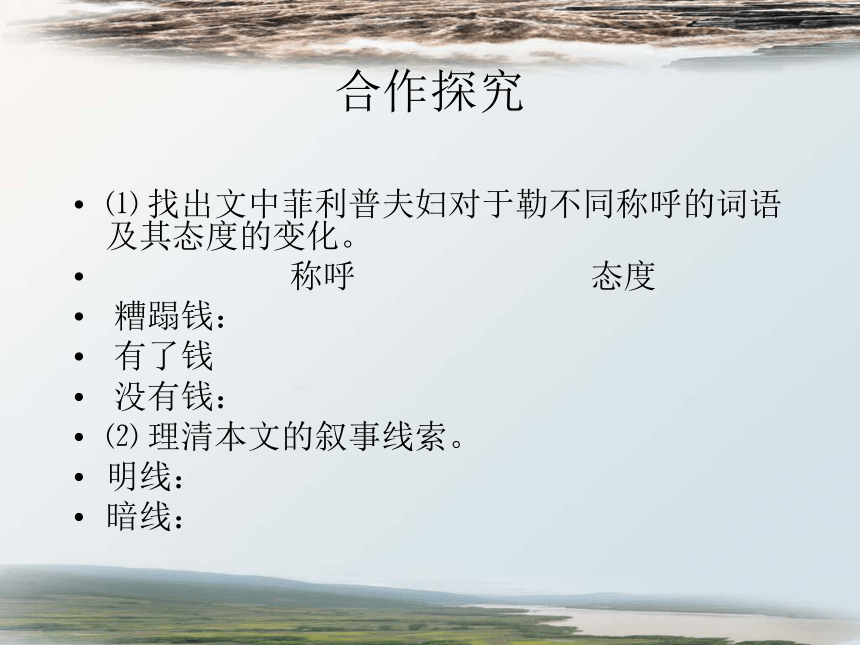

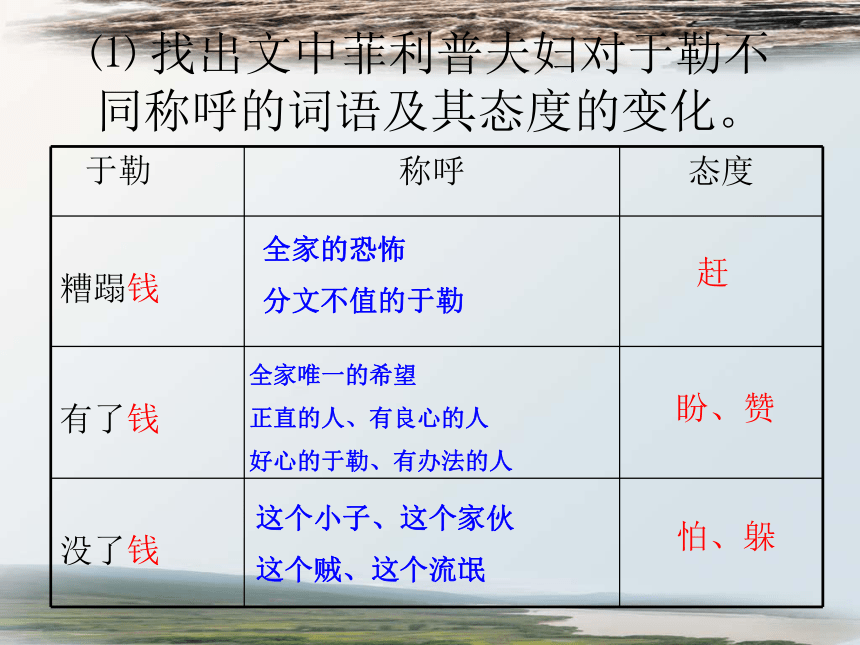

第四部分(48——49)结局——躲于勒。结构分析合作探究⑴ 找出文中菲利普夫妇对于勒不同称呼的词语及其态度的变化。

称呼 态度

?糟蹋钱:

?有了钱

?没有钱:

⑵ 理清本文的叙事线索。

明线:

暗线:⑴ 找出文中菲利普夫妇对于勒不同称呼的词语及其态度的变化。 全家的恐怖

分文不值的于勒全家唯一的希望

正直的人、有良心的人

好心的于勒、有办法的人这个小子、这个家伙

这个贼、这个流氓赶盼、赞怕、躲小说叙事线索明线:

菲利普夫妇对于勒的态度变化

暗线:

于勒的贫富变化

巩固练习1、给下面加点字注音,根据拼音写汉字。

拮据( ) 栈( )桥 煞( )白

张huáng( )失措 衣衫lán lǚ( )( )

莫míng其妙( ) 别墅( )mǔ 蛎( ) qiào开( ) 阔绰( ) 糟蹋( )

2、理清本文的叙事线索。

明线:

暗线:

本文的线索人物是: ;

本文的情节可梳理为: 于勒— 于勒— 于勒— 于勒精读课文,分析人物形象。

“根据第 段的 描写(在课本上划出相应的语句),我看出 (人物)是一个 样的人 ”

(知识复习:描写人物的方法有哪些?)

品析人物的性格爱慕虚荣

冷酷自私

唯利是图 虚荣冲动

没有主见 小气精明临乱不慌 若瑟夫纯真、诚实、善良、慷慨 孩子是纯真的,大人是世故的;孩子是诚实的,大人是虚伪的;孩子是善良的,大人是势利的;孩子是慷慨的,大人是刻薄的。 探讨环境描写的作用画出文中两处环境描写并探讨其作用(小组合作交流)

①烘托出菲利普一家欢快的心情

②烘托出菲利普一家失望、沮丧的心情知识回顾:小说中环境描写有什么作用:

渲染环境气氛;烘托人物心情。

多角度剖析主题思想 (小组讨论交流)这篇小说的主人公是谁?

这篇小说通过这些人物的塑造,揭示了怎样的主题思想?小说的主人公是谁?为什么? 主人公是菲利普夫妇,不是于勒。虽然题目是“我的叔叔于勒”,于勒这个人物也贯穿了小说的始终,但判定作品中某一人物是否主人公,关键应看这一人物塑造是否体现了作者的创作意图和所要表现的主题思想。作者设置于勒是为了组织材料,结构故事,推动情节的发展,并不是靠他来揭示主题。菲利普夫妇的活动是围绕于勒的命运展开的,于勒的命运不同,菲利普夫妇对他的态度也不同。菲利普夫妇态度变化的根本原因在于金钱,金钱的得失与有无,决定了他们对于勒的亲疏好恶,决定了他们自身的喜怒哀乐,拜金主义者的形象跃然纸上。作者还通过菲利普夫妇最终抛弃于勒的结局,形象地揭露了拜金主义者六亲不认、丧失人性的丑恶灵魂。可见,菲利普夫妇是小说主题的承载者,他们才是小说的主人公。 小说通过对比手法,采用语言、动作、神态描写刻画人物的心理世界,描述了菲利普夫妇对待亲兄弟于勒的前后截然不同的态度,刻画了一幅资本主义社会里因贫穷而兄不认弟的触目惊心的惨象,揭露了资本主义社会人与人之间的赤裸裸的金钱关系。

小说的主旨角度二:小人物生活的辛酸 谁不希望衣食无忧亲人团聚生活幸福?菲利普一家人当然也是如此。可是他有个败家子弟弟于勒。菲利普对弟弟还是宽容有情的,以致于勒不仅挥霍尽自己应得的那份财产,还大大占用了菲利普应得的那一部分遗产。菲利普只好打发他到美洲去。菲利普一家受尽拖累的情况显而易见:“家里样样都要节省,有人请吃饭是从来不敢答应的,以免回请。买日用品也是常常买减价的”,花几分钱买点零碎,也要讨价还价,争论半天;大姐、二姐的婚事迟迟没有着落。然而困窘的生活并不会磨灭人们对美好生活的向往。所以接到于勒在海外发财的来信,全家人的喜出望外也就不言而喻了。于勒发财的消息,成了他们摆脱窘迫生活的救命稻草,成了他们生活的精神支柱。后来在轮船上遇上无脸归来的穷困潦倒的于勒,菲利普夫妇不愿也不敢相认,实在是出于生活所迫,万般无奈。为了避免生活更加穷困,为了避免女儿好不容易得来的婚姻不因此夭折。贫贱家庭百事哀。旧中国劳动人民卖儿卖女的惨痛生活,不也如此同类吗?我们又怎能苛求他们呢? 角度三:浪荡子的警世录 小说故事说的是于勒一生贫富生活境况。作为一个浪荡子,于勒身世浮沉,际遇坎坷,年轻时浪荡,中年时得意,老年时沦落。他为世人提供了一个反面教材。应该说菲利普于勒的上辈还是有一些遗产的,但于勒游手好闲,糟蹋钱,不但花光了自己所得的遗产,又大大占用了菲利普的那一部分遗产。结果连自己的哥哥也无法容留他,只好把他送到美洲去。一方面是让他到海外淘金,另一方面更有“送瘟神”的意思。自由竞争的资本主义社会中,于勒居然“阔绰过一个时期”,开了一个大店铺,做了一桩很大的买卖。这应该是可信的。当时的美洲充满着机会,是冒险家的天堂。但以于勒的懒散成性挥金如土,不可能经营管理好一个大店铺的。在竞争中失败、破产是必然结局。最终到处流浪?,有家不得归,被收容在海轮上,靠卖牡蛎为生,过着猪狗般的生活。所以小说不可避免地具有警醒世人的作用:人啊,应该好好地生活,走正道才是正经。 角度四:保持你的赤子之心 小说以一个少年人的眼睛、心灵在观察感受着成人的世界。于勒在文中是个败家子,被骂作骗子、流氓、无赖,但文题“我的叔叔于勒”,让我们感到的是亲切、亲近,是一个与“我”有着密切关系的人的称谓。“我”对于勒充满同情之心还表现在“我看了看他的手,那是一只满是皱纹的水手的手。我又看了看他的脸,那是一张有老又穷苦的脸,满脸愁容,狼狈不堪。”“我”为何如此近距离仔细地观察呢?因为“这是我的叔叔、父亲的弟弟、我的亲叔叔。”同义反复的三个判断句,深切地表达了“我”对于勒叔叔的同情,对父母认钱不认人的迷惘不解,以致在付牡蛎钱时,自作主张地给了于勒十个铜子的小费。“我”作为一个未成年人,还没有成年人不能不有的强烈的经济意识和金钱意识,“我”对人的感情还是朴素的、自然的,是从人与人的自然联系中产生的。“我”既同情于勒的悲剧命运,也同情父母的悲剧处境。小说让我们反思金钱之外的东西,要求我们的灵魂从现实的物质的金钱的关系中升华出来,提醒我们不要失去对人的真诚的爱心和同情,提醒我们把对人的自然、朴素、真诚的爱和同情,保留到自己的成年,不要被现实的金钱关系所异化。因为,只有这样的心灵,才是人类最健全、最美好的心灵。

世态炎凉十年思盼,天涯咫尺,

同胞好似摇钱树;

一朝相逢,咫尺天涯,

骨肉恰如陌路人。 唯利是图 金钱至上巩固练习1、“我们上了轮船,离开栈桥,在一片平静的好似绿色大理石桌面的海上驶向远处。”一处属于什么描写?有什么作用?

2、“我父亲突然好像不安起来,他向旁边走了几步,瞪着眼看了看挤在卖牡蛎的身边的女儿女婿,就赶紧向我们走来。他的脸色十分苍白,两只眼也跟寻常不一样。他低声对我母亲说:“真奇怪!这个卖牡蛎的怎么这样像于勒?”这一段中都运用了哪些方法描写人物?表现人物怎样的心理?

3、这篇小说揭示了怎样的主题思想?

正音拮据 手帕 诧异

糟蹋 赚钱 拟定

别墅 栈桥 煞白

牡蛎 撬开 拖累

女婿 哆嗦 褴褛jié jūshùzhàn mǔqiào xùduō suozāo tapàchànǐzhuànshàtuō lěilánlǚ解释词语:

张皇:

狼狈:

十拿九稳:

莫名其妙:

与日俱增:慌张。形容受窘的样子。比喻很有把握。没法说出其中的奥妙。名:说出。随着时间的推移而不断增长。朗读课文,理清小说情节

小组合作,讨论下列问题:1、文中写了一个怎样的故事?

2、理清小说层次,并拟出小标题。 小说讲述了发生在法国海滨城市哈弗尔一个小职员家庭的故事。“我”的叔叔于勒是个败家子,后来被驱逐到美洲,意外地发了财,来信给“我”的父母说要赔偿“我”父母的损失,准备回乡。“我”的父母朝思暮想、急切盼望“我”叔叔于勒回来,结果意外地在旅行的船上遇到穷困潦倒的叔叔,“我‘的父母躲开了。 小说标题是“我的叔叔于勒”,依照故事情节,全文可分为哪几个部分。第一部分(1—4)开端——盼于勒。

第二部分(5——19)发展——赞于勒。

第三部分(20——47)高潮——见于勒。

第四部分(48——49)结局——躲于勒。结构分析合作探究⑴ 找出文中菲利普夫妇对于勒不同称呼的词语及其态度的变化。

称呼 态度

?糟蹋钱:

?有了钱

?没有钱:

⑵ 理清本文的叙事线索。

明线:

暗线:⑴ 找出文中菲利普夫妇对于勒不同称呼的词语及其态度的变化。 全家的恐怖

分文不值的于勒全家唯一的希望

正直的人、有良心的人

好心的于勒、有办法的人这个小子、这个家伙

这个贼、这个流氓赶盼、赞怕、躲小说叙事线索明线:

菲利普夫妇对于勒的态度变化

暗线:

于勒的贫富变化

巩固练习1、给下面加点字注音,根据拼音写汉字。

拮据( ) 栈( )桥 煞( )白

张huáng( )失措 衣衫lán lǚ( )( )

莫míng其妙( ) 别墅( )mǔ 蛎( ) qiào开( ) 阔绰( ) 糟蹋( )

2、理清本文的叙事线索。

明线:

暗线:

本文的线索人物是: ;

本文的情节可梳理为: 于勒— 于勒— 于勒— 于勒精读课文,分析人物形象。

“根据第 段的 描写(在课本上划出相应的语句),我看出 (人物)是一个 样的人 ”

(知识复习:描写人物的方法有哪些?)

品析人物的性格爱慕虚荣

冷酷自私

唯利是图 虚荣冲动

没有主见 小气精明临乱不慌 若瑟夫纯真、诚实、善良、慷慨 孩子是纯真的,大人是世故的;孩子是诚实的,大人是虚伪的;孩子是善良的,大人是势利的;孩子是慷慨的,大人是刻薄的。 探讨环境描写的作用画出文中两处环境描写并探讨其作用(小组合作交流)

①烘托出菲利普一家欢快的心情

②烘托出菲利普一家失望、沮丧的心情知识回顾:小说中环境描写有什么作用:

渲染环境气氛;烘托人物心情。

多角度剖析主题思想 (小组讨论交流)这篇小说的主人公是谁?

这篇小说通过这些人物的塑造,揭示了怎样的主题思想?小说的主人公是谁?为什么? 主人公是菲利普夫妇,不是于勒。虽然题目是“我的叔叔于勒”,于勒这个人物也贯穿了小说的始终,但判定作品中某一人物是否主人公,关键应看这一人物塑造是否体现了作者的创作意图和所要表现的主题思想。作者设置于勒是为了组织材料,结构故事,推动情节的发展,并不是靠他来揭示主题。菲利普夫妇的活动是围绕于勒的命运展开的,于勒的命运不同,菲利普夫妇对他的态度也不同。菲利普夫妇态度变化的根本原因在于金钱,金钱的得失与有无,决定了他们对于勒的亲疏好恶,决定了他们自身的喜怒哀乐,拜金主义者的形象跃然纸上。作者还通过菲利普夫妇最终抛弃于勒的结局,形象地揭露了拜金主义者六亲不认、丧失人性的丑恶灵魂。可见,菲利普夫妇是小说主题的承载者,他们才是小说的主人公。 小说通过对比手法,采用语言、动作、神态描写刻画人物的心理世界,描述了菲利普夫妇对待亲兄弟于勒的前后截然不同的态度,刻画了一幅资本主义社会里因贫穷而兄不认弟的触目惊心的惨象,揭露了资本主义社会人与人之间的赤裸裸的金钱关系。

小说的主旨角度二:小人物生活的辛酸 谁不希望衣食无忧亲人团聚生活幸福?菲利普一家人当然也是如此。可是他有个败家子弟弟于勒。菲利普对弟弟还是宽容有情的,以致于勒不仅挥霍尽自己应得的那份财产,还大大占用了菲利普应得的那一部分遗产。菲利普只好打发他到美洲去。菲利普一家受尽拖累的情况显而易见:“家里样样都要节省,有人请吃饭是从来不敢答应的,以免回请。买日用品也是常常买减价的”,花几分钱买点零碎,也要讨价还价,争论半天;大姐、二姐的婚事迟迟没有着落。然而困窘的生活并不会磨灭人们对美好生活的向往。所以接到于勒在海外发财的来信,全家人的喜出望外也就不言而喻了。于勒发财的消息,成了他们摆脱窘迫生活的救命稻草,成了他们生活的精神支柱。后来在轮船上遇上无脸归来的穷困潦倒的于勒,菲利普夫妇不愿也不敢相认,实在是出于生活所迫,万般无奈。为了避免生活更加穷困,为了避免女儿好不容易得来的婚姻不因此夭折。贫贱家庭百事哀。旧中国劳动人民卖儿卖女的惨痛生活,不也如此同类吗?我们又怎能苛求他们呢? 角度三:浪荡子的警世录 小说故事说的是于勒一生贫富生活境况。作为一个浪荡子,于勒身世浮沉,际遇坎坷,年轻时浪荡,中年时得意,老年时沦落。他为世人提供了一个反面教材。应该说菲利普于勒的上辈还是有一些遗产的,但于勒游手好闲,糟蹋钱,不但花光了自己所得的遗产,又大大占用了菲利普的那一部分遗产。结果连自己的哥哥也无法容留他,只好把他送到美洲去。一方面是让他到海外淘金,另一方面更有“送瘟神”的意思。自由竞争的资本主义社会中,于勒居然“阔绰过一个时期”,开了一个大店铺,做了一桩很大的买卖。这应该是可信的。当时的美洲充满着机会,是冒险家的天堂。但以于勒的懒散成性挥金如土,不可能经营管理好一个大店铺的。在竞争中失败、破产是必然结局。最终到处流浪?,有家不得归,被收容在海轮上,靠卖牡蛎为生,过着猪狗般的生活。所以小说不可避免地具有警醒世人的作用:人啊,应该好好地生活,走正道才是正经。 角度四:保持你的赤子之心 小说以一个少年人的眼睛、心灵在观察感受着成人的世界。于勒在文中是个败家子,被骂作骗子、流氓、无赖,但文题“我的叔叔于勒”,让我们感到的是亲切、亲近,是一个与“我”有着密切关系的人的称谓。“我”对于勒充满同情之心还表现在“我看了看他的手,那是一只满是皱纹的水手的手。我又看了看他的脸,那是一张有老又穷苦的脸,满脸愁容,狼狈不堪。”“我”为何如此近距离仔细地观察呢?因为“这是我的叔叔、父亲的弟弟、我的亲叔叔。”同义反复的三个判断句,深切地表达了“我”对于勒叔叔的同情,对父母认钱不认人的迷惘不解,以致在付牡蛎钱时,自作主张地给了于勒十个铜子的小费。“我”作为一个未成年人,还没有成年人不能不有的强烈的经济意识和金钱意识,“我”对人的感情还是朴素的、自然的,是从人与人的自然联系中产生的。“我”既同情于勒的悲剧命运,也同情父母的悲剧处境。小说让我们反思金钱之外的东西,要求我们的灵魂从现实的物质的金钱的关系中升华出来,提醒我们不要失去对人的真诚的爱心和同情,提醒我们把对人的自然、朴素、真诚的爱和同情,保留到自己的成年,不要被现实的金钱关系所异化。因为,只有这样的心灵,才是人类最健全、最美好的心灵。

世态炎凉十年思盼,天涯咫尺,

同胞好似摇钱树;

一朝相逢,咫尺天涯,

骨肉恰如陌路人。 唯利是图 金钱至上巩固练习1、“我们上了轮船,离开栈桥,在一片平静的好似绿色大理石桌面的海上驶向远处。”一处属于什么描写?有什么作用?

2、“我父亲突然好像不安起来,他向旁边走了几步,瞪着眼看了看挤在卖牡蛎的身边的女儿女婿,就赶紧向我们走来。他的脸色十分苍白,两只眼也跟寻常不一样。他低声对我母亲说:“真奇怪!这个卖牡蛎的怎么这样像于勒?”这一段中都运用了哪些方法描写人物?表现人物怎样的心理?

3、这篇小说揭示了怎样的主题思想?