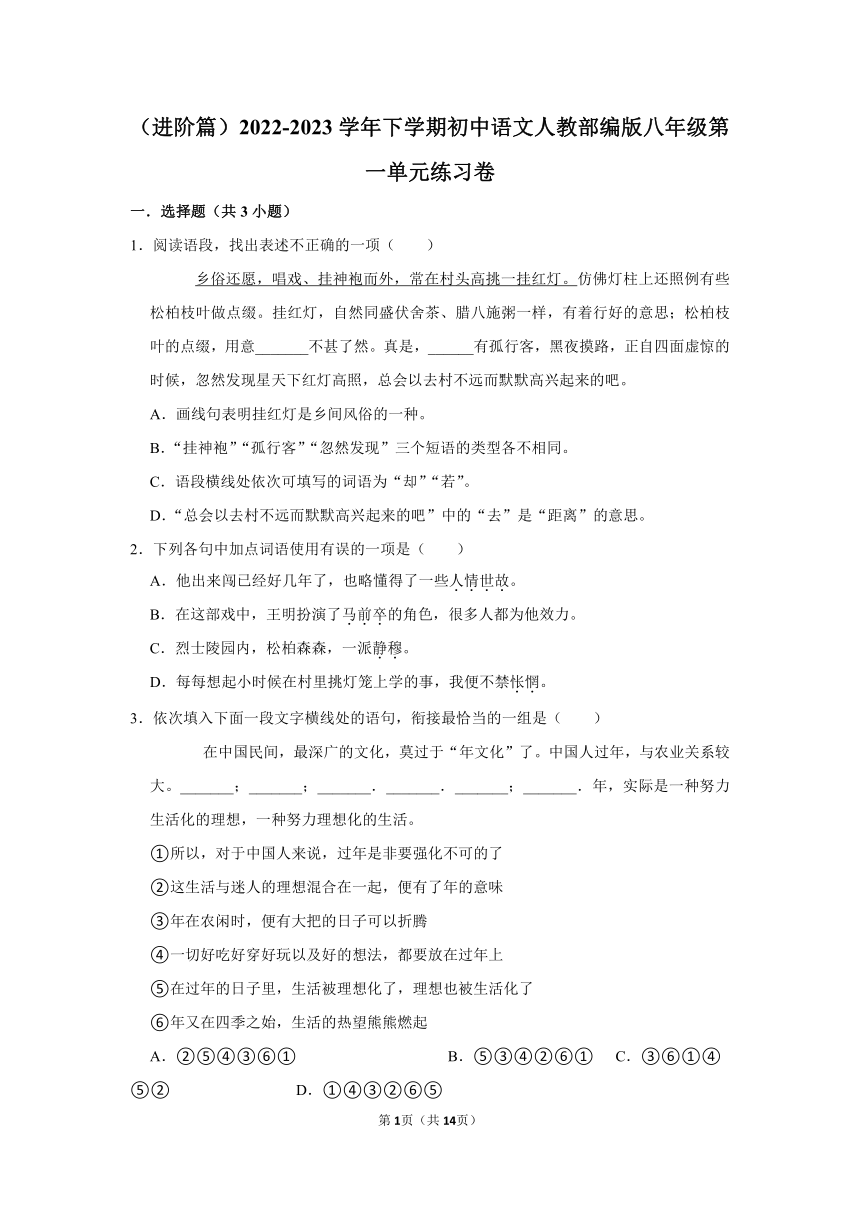

(进阶篇)2022-2023学年下学期初中语文人教部编版八年级第一单元练习卷(含解析)

文档属性

| 名称 | (进阶篇)2022-2023学年下学期初中语文人教部编版八年级第一单元练习卷(含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 57.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-01-12 13:06:45 | ||

图片预览

文档简介

(进阶篇)2022-2023学年下学期初中语文人教部编版八年级第一单元练习卷

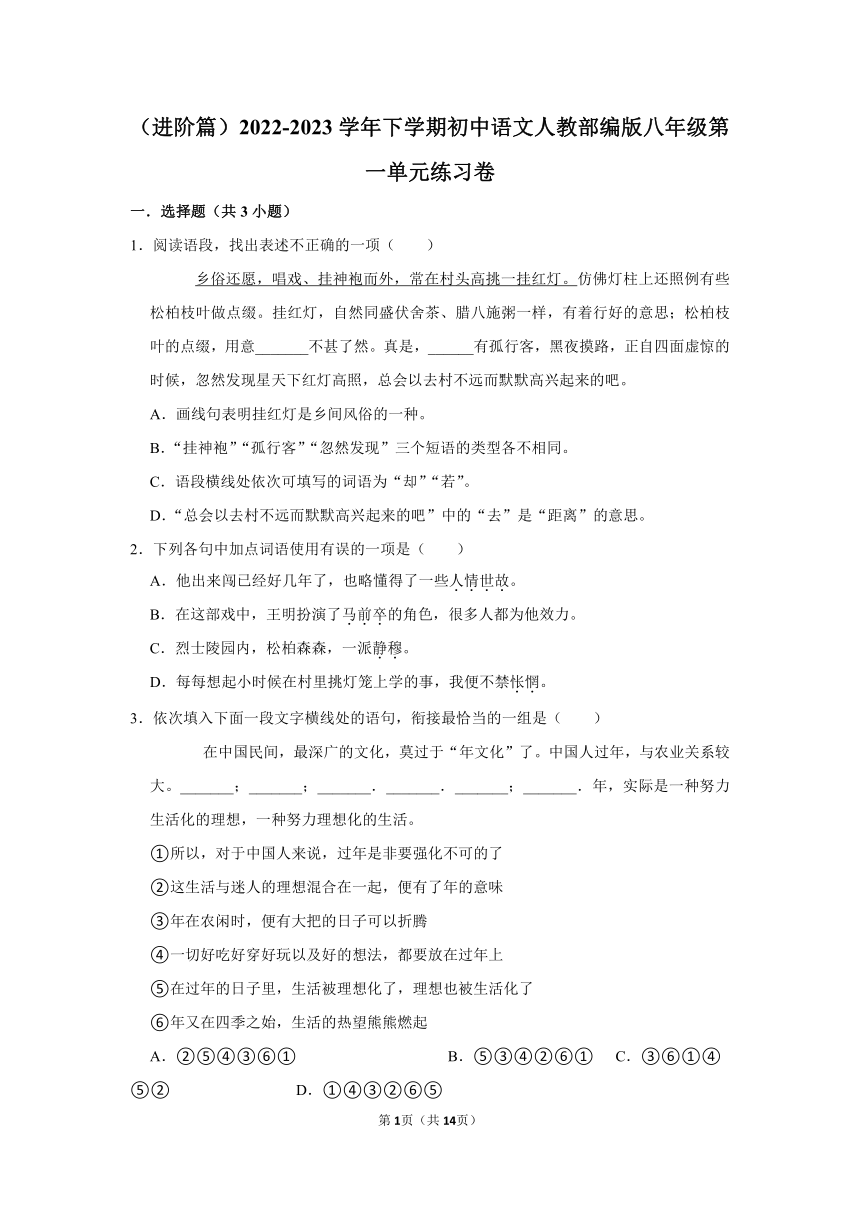

一.选择题(共3小题)

1.阅读语段,找出表述不正确的一项( )

乡俗还愿,唱戏、挂神袍而外,常在村头高挑一挂红灯。仿佛灯柱上还照例有些松柏枝叶做点缀。挂红灯,自然同盛伏舍茶、腊八施粥一样,有着行好的意思;松柏枝叶的点缀,用意_______不甚了然。真是,______有孤行客,黑夜摸路,正自四面虚惊的时候,忽然发现星天下红灯高照,总会以去村不远而默默高兴起来的吧。

A.画线句表明挂红灯是乡间风俗的一种。

B.“挂神袍”“孤行客”“忽然发现”三个短语的类型各不相同。

C.语段横线处依次可填写的词语为“却”“若”。

D.“总会以去村不远而默默高兴起来的吧”中的“去”是“距离”的意思。

2.下列各句中加点词语使用有误的一项是( )

A.他出来闯已经好几年了,也略懂得了一些人情世故。

B.在这部戏中,王明扮演了马前卒的角色,很多人都为他效力。

C.烈士陵园内,松柏森森,一派静穆。

D.每每想起小时候在村里挑灯笼上学的事,我便不禁怅惘。

3.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是( )

在中国民间,最深广的文化,莫过于“年文化”了。中国人过年,与农业关系较大。_______;_______;_______._______._______;_______.年,实际是一种努力生活化的理想,一种努力理想化的生活。

①所以,对于中国人来说,过年是非要强化不可的了

②这生活与迷人的理想混合在一起,便有了年的意味

③年在农闲时,便有大把的日子可以折腾

④一切好吃好穿好玩以及好的想法,都要放在过年上

⑤在过年的日子里,生活被理想化了,理想也被生活化了

⑥年又在四季之始,生活的热望熊熊燃起

A.②⑤④③⑥① B.⑤③④②⑥① C.③⑥①④⑤② D.①④③②⑥⑤

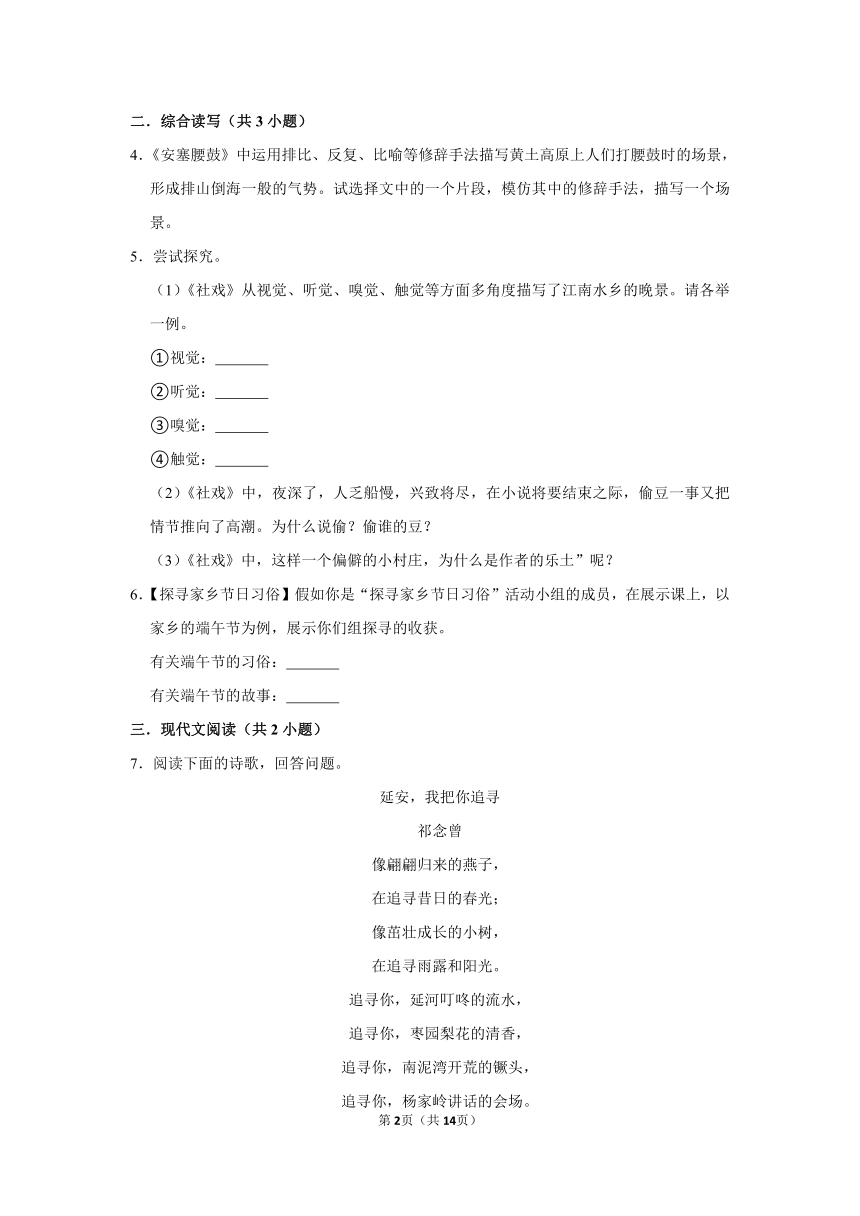

二.综合读写(共3小题)

4.《安塞腰鼓》中运用排比、反复、比喻等修辞手法描写黄土高原上人们打腰鼓时的场景,形成排山倒海一般的气势。试选择文中的一个片段,模仿其中的修辞手法,描写一个场景。

5.尝试探究。

(1)《社戏》从视觉、听觉、嗅觉、触觉等方面多角度描写了江南水乡的晚景。请各举一例。

①视觉:

②听觉:

③嗅觉:

④触觉:

(2)《社戏》中,夜深了,人乏船慢,兴致将尽,在小说将要结束之际,偷豆一事又把情节推向了高潮。为什么说偷?偷谁的豆?

(3)《社戏》中,这样一个偏僻的小村庄,为什么是作者的乐土”呢?

6.【探寻家乡节日习俗】假如你是“探寻家乡节日习俗”活动小组的成员,在展示课上,以家乡的端午节为例,展示你们组探寻的收获。

有关端午节的习俗:

有关端午节的故事:

三.现代文阅读(共2小题)

7.阅读下面的诗歌,回答问题。

延安,我把你追寻

祁念曾

像翩翩归来的燕子,

在追寻昔日的春光;

像茁壮成长的小树,

在追寻雨露和阳光。

追寻你,延河叮咚的流水,

追寻你,枣园梨花的清香,

追寻你,南泥湾开荒的镢头,

追寻你,杨家岭讲话的会场。

一排排高楼大厦像雨后春笋,

一件件家用电器满目琳琅;

我们永远告别了破旧的茅屋,

却忘不了延安窑洞温热的土炕。

航天飞机探索宇宙的奥秘,

电子计算机奏出美妙的交响;

我们毫不犹豫丢掉了老牛破车,

却不能丢掉宝塔山顶天立地的脊梁。

延安,你的精神灿烂辉煌!

如果一旦失去了你啊,

那就仿佛没有了灵魂,

怎能向美好的未来展翅飞翔?

啊!延安,我把你追寻,

追寻信念,追寻金色的理想;

追寻温暖,追寻明媚的春光;

追寻光明,追寻火红的太阳!

(1)“追寻你,延河叮咚的流水,/追寻你,枣园梨花的清香,/追寻你,南泥湾开荒的镢头,/追寻你,杨家岭讲话的会场。”这几句诗运用了什么修辞手法?有什么作用?

(2)这首诗的题目是“延安,我把你追寻”,通读全诗后,你认为诗人追寻的是什么?

(3)请仿照“像翩翩归来的燕子,/在追寻昔日的春光;/像茁壮成长的小树,/在追寻雨露和阳光”,写两个句子。

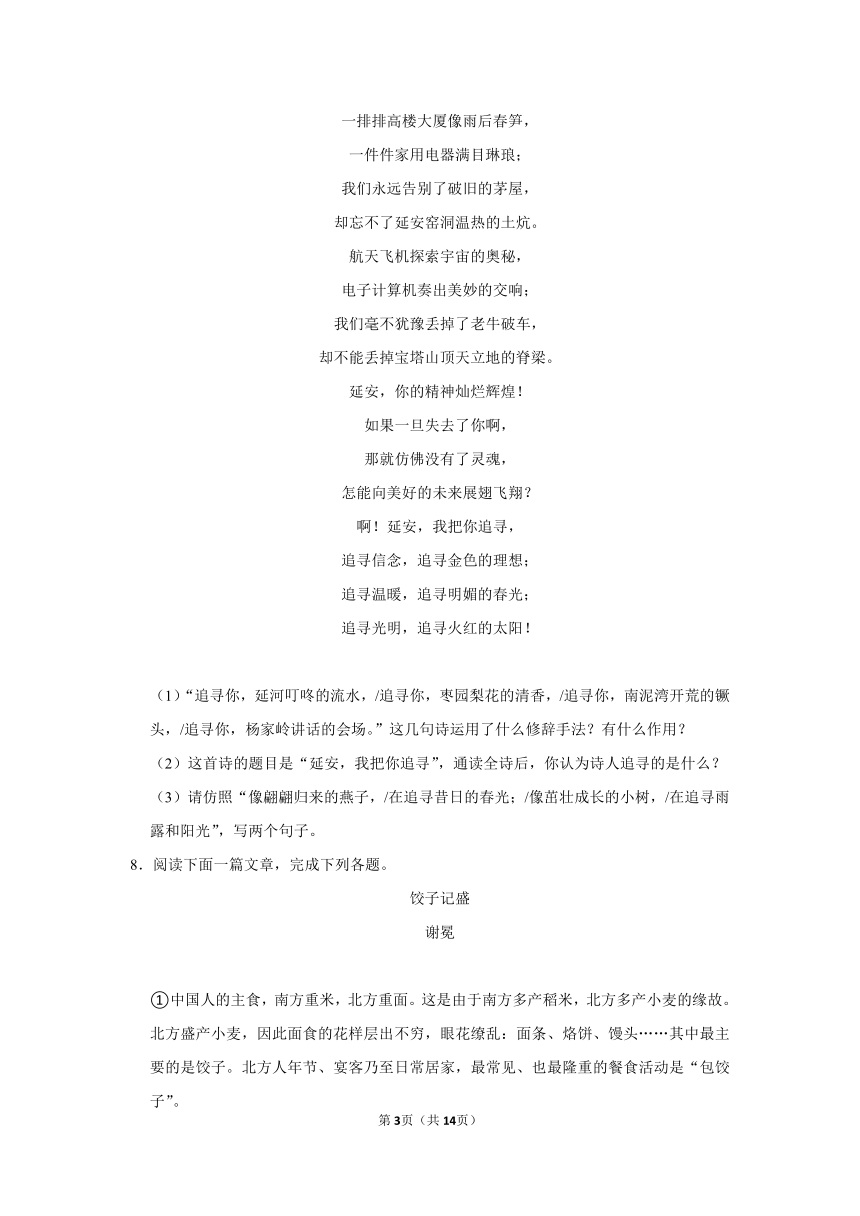

8.阅读下面一篇文章,完成下列各题。

饺子记盛

谢冕

①中国人的主食,南方重米,北方重面。这是由于南方多产稻米,北方多产小麦的缘故。北方盛产小麦,因此面食的花样层出不穷,眼花缭乱:面条、烙饼、馒头……其中最主要的是饺子。北方人年节、宴客乃至日常居家,最常见、也最隆重的餐食活动是“包饺子”。

②包饺子是一场让人愉悦欢乐的活动,北方人居家想改善生活了,就说“咱们今天包饺子吃吧”。一说包饺子,就来了精神。物资匮乏的年代,不像如今可以随意上馆子,包饺子就是一件奢华之举。过年过节,亲朋来家,最富亲情的待客之礼,就是包饺子。一声令下,立即兴奋起来,揉面的,和馅的,准备停当,就围坐包起了饺子。边包边说笑,不觉间一切妥当,用笸箩摆放,如花盛开。饺子下锅,热气腾腾,饺子出锅,狼吞虎咽。有情,有趣,有气势。数十年北方生活,享受过数不清的这般热闹,可依然觉得好吃但包起来费事。

③我至今不会擀皮,却在北京乡间学会了包。双手一捏,就是一个,迅疾,结实,下锅不破。别人包饺子讲究花样,多少折,怎么折,图好看,玩花的。据说我包的饺子“其貌不扬”,但我很自信。这是包,即制作的环节,而饺子是否好吃,关键却是调馅。调馅的功夫其实蕴含了诸多中国烹调的道理,一是馅中的主客关系,肉和菜是主,葱姜等为辅,要适当;再就是肉和菜的搭配,肉为主,菜为辅,也需适当;就肉而言,就是肥瘦的搭配,一般说来,不能全是精肉,二分瘦一分肥,比较合理。什么肉,配什么菜,这里有大学问,韭菜配鸡蛋,羊肉配胡萝卜,最家常的是猪肉白菜馅,加些海米,人见人爱。吃饺子,一般人爱蘸醋,而我谢绝,我深信只要馅调的好,无需借助“外援”。

④北方人吃饺子不仅是享受美食,而且是享受家的温暖。在记忆中,满含着亲情的饺子被替代,甚至等同于家乡、父母。游子离家远了,想家,连带着想起妈妈包的饺子,炊烟的味道,此刻,饺子就是乡愁。即使是身在万里之外的异国他乡,遇到年节,想家,又不能回,相约若干同样怀乡的朋友一道包饺子,为的是一解乡愁。记得那年在维也纳,短期开会,不是什么怀乡情切,也说不上乡愁,倒是一位奥地利教授一顿“饺子宴”令我大为感动。

⑤在维也纳,那些奥地利红葡萄酒,那些名目繁多的奶酪、香肠、起司和面包,特别是烟熏三文鱼,这些异邦的美味都令我着迷。可是,接待我的汉学家李夏德却是别出心裁,带我进了维也纳中心区的一条小胡同吃饺子。铺子的名字记得是“老王饺子”,山东人老王开的,小门脸,不加修饰的若干桌椅,设有醋瓶,如同国内规矩。饺子是地道的,热腾腾的饺子上桌,捎带着一小碟大蒜。一切如国内乡间的小铺。一下勾起了亲切的记忆,浓浓的齐鲁乡音带着胶东半岛的气息。小店只有一个厨师(老王自己),一个收银的,外加一个“跑堂”。那跑堂可是高大上,一位在维也纳学音乐的留学生。

⑥李夏德介绍说,这里的饺子本色,地道,纯粹的中国味道。他经常在这里“宴客”,有时不接待客人,自己也来。这里也常有本地人光顾,那都是一些中国通。

2018年1月24日

此日丁酉腊八

(选自2018 年2 月23 日《文汇报》,有删节)

(1)标题“饺子记盛”的“盛”有哪些意思?文章围绕“盛”,写了哪些内容?

(2)第②段中的画线句主要采用了什么描写方法?有什么表达效果?

(3)第③段中,作者用很多的笔墨来写饺子的“调馅”,有什么用意?

(4)为什么奥地利教授的一顿“饺子宴”会令“我”大为感动?

(5)落款处为什么要在日期之后加上“此日丁酉腊八“?请联系全文内容作简要分析。

(进阶篇)2022-2023学年下学期初中语文人教部编版八年级第一单元练习卷

参考答案与试题解析

一.选择题(共3小题)

1.阅读语段,找出表述不正确的一项( )

乡俗还愿,唱戏、挂神袍而外,常在村头高挑一挂红灯。仿佛灯柱上还照例有些松柏枝叶做点缀。挂红灯,自然同盛伏舍茶、腊八施粥一样,有着行好的意思;松柏枝叶的点缀,用意_______不甚了然。真是,______有孤行客,黑夜摸路,正自四面虚惊的时候,忽然发现星天下红灯高照,总会以去村不远而默默高兴起来的吧。

A.画线句表明挂红灯是乡间风俗的一种。

B.“挂神袍”“孤行客”“忽然发现”三个短语的类型各不相同。

C.语段横线处依次可填写的词语为“却”“若”。

D.“总会以去村不远而默默高兴起来的吧”中的“去”是“距离”的意思。

【解答】ACD.正确。

B.“挂神袍”“孤行客”“忽然发现”三个短语的类型分别是动宾短语、偏正短语、偏正短语。

故选:B。

【点评】常用短语类型有:主谓短语、偏正短语、动宾短语、并列短语、补充短语。

2.下列各句中加点词语使用有误的一项是( )

A.他出来闯已经好几年了,也略懂得了一些人情世故。

B.在这部戏中,王明扮演了马前卒的角色,很多人都为他效力。

C.烈士陵园内,松柏森森,一派静穆。

D.每每想起小时候在村里挑灯笼上学的事,我便不禁怅惘。

【解答】ACD.正确。

B.有误,“马前卒”旧时指在马前供奔走役使的人,现用来比喻在前面奔走效力的人。与句意矛盾。

故选:B。

【点评】正确使用词语的基础是能够根据语境辨析词语的意义。汉语词语有许多是多义的,但是到了具体语境中,每个词就只能有一个确定的意义。

3.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是( )

在中国民间,最深广的文化,莫过于“年文化”了。中国人过年,与农业关系较大。_______;_______;_______._______._______;_______.年,实际是一种努力生活化的理想,一种努力理想化的生活。

①所以,对于中国人来说,过年是非要强化不可的了

②这生活与迷人的理想混合在一起,便有了年的意味

③年在农闲时,便有大把的日子可以折腾

④一切好吃好穿好玩以及好的想法,都要放在过年上

⑤在过年的日子里,生活被理想化了,理想也被生活化了

⑥年又在四季之始,生活的热望熊熊燃起

A.②⑤④③⑥① B.⑤③④②⑥① C.③⑥①④⑤② D.①④③②⑥⑤

【解答】解答此类题要求学生平时加强阅读领悟能力的培养,具备较强的逻辑分析能力,通过抓关键词,抓中心句,或语意的先后顺序,本题按照先写农闲、年时,再写年的特点,最后升华思考。根据前文“中国人过年,与农业关系较大”这句话确定接下来先写“农业”,③为首句,筛选答案知,

故选:C。

【点评】做该题时,要先了解文段的内容,找出写作的顺序,并弄清楚句子之间的关系,方可得出答案。

二.综合读写(共3小题)

4.《安塞腰鼓》中运用排比、反复、比喻等修辞手法描写黄土高原上人们打腰鼓时的场景,形成排山倒海一般的气势。试选择文中的一个片段,模仿其中的修辞手法,描写一个场景。

【解答】答案:

示例:像轻纱,像烟岚,像云彩;挂在树上,绕在屋脊,漫在山路上,藏在草丛中。一会儿像奔涌的海潮,一会儿像白鸥在翻飞。霞烟阵阵,浮去飘来,一切的一切,变得朦朦胧胧的了。顷刻间,这乳白色的轻霭,化成小小的水滴。洒在路面上,洒在树丛中,洒在人们脸上。轻轻的,腻腻的,有点儿潮湿。人们吸进这带有野菊花药香味儿的气息,觉得有点儿微醺。

【点评】比喻句的作用:

(1)比喻说理浅显易懂,使人容易接受。

(2)比喻叙事能化抽象为具体,使事物更清楚明白。

(3)比喻状物能使概括的东西形象化,给人深刻的印象。

5.尝试探究。

(1)《社戏》从视觉、听觉、嗅觉、触觉等方面多角度描写了江南水乡的晚景。请各举一例。

①视觉: 月色便朦胧在这水气里。

②听觉: 而且似乎听到歌吹了。

③嗅觉: 两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香。

④触觉: 夹杂在水气中扑面的吹来。

(2)《社戏》中,夜深了,人乏船慢,兴致将尽,在小说将要结束之际,偷豆一事又把情节推向了高潮。为什么说偷?偷谁的豆?

(3)《社戏》中,这样一个偏僻的小村庄,为什么是作者的乐土”呢?

【解答】答案:

(1)①月色便朦胧在这水气里。②而且似乎听到歌吹了。③两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香。④夹杂在水气中扑面的吹来。

(2)孩子们认为背着大人摘豆吃是不应该的,所以直言不讳地说偷。可是他们不是窃取别人的东西来肥私,而是把自己家最好的劳动果实奉献给伙伴享用,“偷我们的罢,我们的大得多呢”。这些话足以表现出这群孩子的热情好客、淳朴善良、天真活泼。

(3)①“我”可以免读“秩秩斯干幽幽南山”一类难懂的书,来到自由天地欢乐地生活;②这里有许多年龄相仿的小朋友陪着“我”玩,彼此平等,没有封建礼教的约束;③每天可以钓虾、放牛,生活丰富多彩,并充满了友爱和情趣。

【点评】综合读写题就是给出一段材料,考查学生的审题能力、语言组织能力以及发挥能力,而且材料不仅仅是课本中设置的专题,更多的是会灵活地联系生活,联系社会实际,考查学生在一个具体情境中综合运用语文的能力,看学生是否可以发现问题,是否可以简洁、流畅地表达自己的见解。

6.【探寻家乡节日习俗】假如你是“探寻家乡节日习俗”活动小组的成员,在展示课上,以家乡的端午节为例,展示你们组探寻的收获。

有关端午节的习俗: 包粽子、赛龙舟、插艾叶

有关端午节的故事: 纪念屈原、孝女曹娥的故事

【解答】答案:

示例:

习俗:包粽子、赛龙舟、插艾叶、挂荷包

故事:纪念屈原、纪念伍子胥、孝女曹娥的故事

【点评】综合读写题就是给出一段材料,考查学生的审题能力、语言组织能力以及发挥能力,而且材料不仅仅是课本中设置的专题,更多的是会灵活地联系生活,联系社会实际,考查学生在一个具体情境中综合运用语文的能力,看学生是否可以发现问题,是否可以简洁、流畅地表达自己的见解。

三.现代文阅读(共2小题)

7.阅读下面的诗歌,回答问题。

延安,我把你追寻

祁念曾

像翩翩归来的燕子,

在追寻昔日的春光;

像茁壮成长的小树,

在追寻雨露和阳光。

追寻你,延河叮咚的流水,

追寻你,枣园梨花的清香,

追寻你,南泥湾开荒的镢头,

追寻你,杨家岭讲话的会场。

一排排高楼大厦像雨后春笋,

一件件家用电器满目琳琅;

我们永远告别了破旧的茅屋,

却忘不了延安窑洞温热的土炕。

航天飞机探索宇宙的奥秘,

电子计算机奏出美妙的交响;

我们毫不犹豫丢掉了老牛破车,

却不能丢掉宝塔山顶天立地的脊梁。

延安,你的精神灿烂辉煌!

如果一旦失去了你啊,

那就仿佛没有了灵魂,

怎能向美好的未来展翅飞翔?

啊!延安,我把你追寻,

追寻信念,追寻金色的理想;

追寻温暖,追寻明媚的春光;

追寻光明,追寻火红的太阳!

(1)“追寻你,延河叮咚的流水,/追寻你,枣园梨花的清香,/追寻你,南泥湾开荒的镢头,/追寻你,杨家岭讲话的会场。”这几句诗运用了什么修辞手法?有什么作用?

(2)这首诗的题目是“延安,我把你追寻”,通读全诗后,你认为诗人追寻的是什么?

(3)请仿照“像翩翩归来的燕子,/在追寻昔日的春光;/像茁壮成长的小树,/在追寻雨露和阳光”,写两个句子。

【解答】(1)本题考查修辞方法的运用。这句话把四个句式相同,语意相关的的句子排列在一起,构成了排比的修辞手法,用排比来抒情,节奏和谐,显得感情洋溢。作者所要追寻的分别是:叮咚的流水、枣园梨花的清香、南泥湾开荒的镢头、杨家岭讲话的会场。这几个都是延安最具有代表性的事物,是延安和延安精神的象征。因此这里运用了排比的修辞手法,使作者对延安精神的追寻之情更突出、更强烈。

(2)本题考查诗歌内容的理解。从“延安,你的精神灿烂辉煌”可以看出诗人追寻的是延安精神,从“追寻你,枣园梨花的清香,追寻你,南泥湾开荒的镢头,追寻你,杨家岭讲话的会场”“追寻信念,追寻金色的理想;追寻温暖,追寻明媚的春光;追寻光明,追寻火红的太阳”可以看出这种精神就是自力更生、艰苦奋斗的革命精神,是军民一体、党群一家的团结精神,是顶天立地、不屈不挠的民族精神,是信念、理想、温暖、光明。

(3)本题考查仿写句子。“像翩翩归来的燕子,/在追寻昔日的春光;/像茁壮成长的小树,/在追寻雨露和阳光”,这句话诗运用了比喻的修辞手法,燕子追寻春光,小树追寻雨露和阳光,春光是燕子追寻的目标和理想,雨露和阳光是小树追寻的目标和理想。因此仿写的时候要运用比喻的修辞,还要注意喻体追寻的对象,另外,语言要精炼,形象。

答案:

(1)运用了排比的修辞手法。增强了文章的气势,用最有代表性的几个事物来描写延安,使作者对延安精神的追寻之情更突出、更强烈。

(2)诗人追寻的是延安精神,是自力更生、艰苦奋斗的革命精神,是军民一体、党群一家的团结精神,是顶天立地、不屈不挠的民族精神,是信念、理想、温暖、光明。

(3)示例:像五彩缤纷的太阳花,/在追寻火热的太阳;/像衔着橄榄枝的白鸽,/在追寻和平和阳光。

【点评】诗词鉴赏理解的基本方法:一、了解作者所处时代背景和特定的写作背景。二、把握作者思想特点和诗词创作的风格流派。三、品味词句、把握意象并进而领悟诗词意境。四、探究诗词中景、事、人、典的用意和直接抒情议论的关键句。

8.阅读下面一篇文章,完成下列各题。

饺子记盛

谢冕

①中国人的主食,南方重米,北方重面。这是由于南方多产稻米,北方多产小麦的缘故。北方盛产小麦,因此面食的花样层出不穷,眼花缭乱:面条、烙饼、馒头……其中最主要的是饺子。北方人年节、宴客乃至日常居家,最常见、也最隆重的餐食活动是“包饺子”。

②包饺子是一场让人愉悦欢乐的活动,北方人居家想改善生活了,就说“咱们今天包饺子吃吧”。一说包饺子,就来了精神。物资匮乏的年代,不像如今可以随意上馆子,包饺子就是一件奢华之举。过年过节,亲朋来家,最富亲情的待客之礼,就是包饺子。一声令下,立即兴奋起来,揉面的,和馅的,准备停当,就围坐包起了饺子。边包边说笑,不觉间一切妥当,用笸箩摆放,如花盛开。饺子下锅,热气腾腾,饺子出锅,狼吞虎咽。有情,有趣,有气势。数十年北方生活,享受过数不清的这般热闹,可依然觉得好吃但包起来费事。

③我至今不会擀皮,却在北京乡间学会了包。双手一捏,就是一个,迅疾,结实,下锅不破。别人包饺子讲究花样,多少折,怎么折,图好看,玩花的。据说我包的饺子“其貌不扬”,但我很自信。这是包,即制作的环节,而饺子是否好吃,关键却是调馅。调馅的功夫其实蕴含了诸多中国烹调的道理,一是馅中的主客关系,肉和菜是主,葱姜等为辅,要适当;再就是肉和菜的搭配,肉为主,菜为辅,也需适当;就肉而言,就是肥瘦的搭配,一般说来,不能全是精肉,二分瘦一分肥,比较合理。什么肉,配什么菜,这里有大学问,韭菜配鸡蛋,羊肉配胡萝卜,最家常的是猪肉白菜馅,加些海米,人见人爱。吃饺子,一般人爱蘸醋,而我谢绝,我深信只要馅调的好,无需借助“外援”。

④北方人吃饺子不仅是享受美食,而且是享受家的温暖。在记忆中,满含着亲情的饺子被替代,甚至等同于家乡、父母。游子离家远了,想家,连带着想起妈妈包的饺子,炊烟的味道,此刻,饺子就是乡愁。即使是身在万里之外的异国他乡,遇到年节,想家,又不能回,相约若干同样怀乡的朋友一道包饺子,为的是一解乡愁。记得那年在维也纳,短期开会,不是什么怀乡情切,也说不上乡愁,倒是一位奥地利教授一顿“饺子宴”令我大为感动。

⑤在维也纳,那些奥地利红葡萄酒,那些名目繁多的奶酪、香肠、起司和面包,特别是烟熏三文鱼,这些异邦的美味都令我着迷。可是,接待我的汉学家李夏德却是别出心裁,带我进了维也纳中心区的一条小胡同吃饺子。铺子的名字记得是“老王饺子”,山东人老王开的,小门脸,不加修饰的若干桌椅,设有醋瓶,如同国内规矩。饺子是地道的,热腾腾的饺子上桌,捎带着一小碟大蒜。一切如国内乡间的小铺。一下勾起了亲切的记忆,浓浓的齐鲁乡音带着胶东半岛的气息。小店只有一个厨师(老王自己),一个收银的,外加一个“跑堂”。那跑堂可是高大上,一位在维也纳学音乐的留学生。

⑥李夏德介绍说,这里的饺子本色,地道,纯粹的中国味道。他经常在这里“宴客”,有时不接待客人,自己也来。这里也常有本地人光顾,那都是一些中国通。

2018年1月24日

此日丁酉腊八

(选自2018 年2 月23 日《文汇报》,有删节)

(1)标题“饺子记盛”的“盛”有哪些意思?文章围绕“盛”,写了哪些内容?

(2)第②段中的画线句主要采用了什么描写方法?有什么表达效果?

(3)第③段中,作者用很多的笔墨来写饺子的“调馅”,有什么用意?

(4)为什么奥地利教授的一顿“饺子宴”会令“我”大为感动?

(5)落款处为什么要在日期之后加上“此日丁酉腊八“?请联系全文内容作简要分析。

【解答】(1)本题考查标题中关键字的理解以及文章主要内容的概括。根据本文第一段中的“北方人年节、宴客乃至日常居家,最常见、也最隆重的餐食活动是‘包饺子’”一句话,以及下文对包饺子场景的介绍,还有饺子的象征意,可以看出,标题中的“盛”含有隆重、丰富的意思,既指包饺子活动的隆重,又指饺子所包含的含义丰富。文章围绕“盛”,第二段,写了包饺子、吃饺子的隆重与热闹;第三段主要写饺子的调馅功夫,以及其中所蕴含的中国烹调的道理;第四段主要写了饺子的象征意,它满含着亲情,寄托着乡愁;第五、六段主要写自己在维也纳小店吃到的饺子,忆起的乡情。

(2)本题考查描写方法的判断与作用分析。阅读第二段的画线句子,其主要描写了包饺子号令开始后,大家热火朝天地开始包饺子、下饺子到吃饺子的场面,属于场面描写。以这一过程中人们的不同表现,来突出了人们对饺子的喜爱,以及包饺子活动的隆重,与首段内容相照应。

(3)本题考查文本内容的理解与分析。阅读文章第三段,作者先总体交代:“调馅的功夫其实蕴含了诸多中国烹调的道理”,然后具体阐述这其中的道理:“一是馅中的主客关系”,“再就是肉和菜的搭配”。由此可见作者重点写“调馅”,是为了突出“调馅”是包饺子活动中的关键,影响着饺子是否好吃,表达出中国烹调文化的内涵:要把握好主客关系,处理好搭配间的关系。

(4)本题考查内容的理解与分析。从第五段中的“小门脸,不加修饰的若干桌椅,设有醋瓶,如同国内规矩”,“饺子是地道的”“一下勾起了亲切的记忆,浓浓的齐鲁乡音带着胶东半岛的气息”,可以归纳出我所感动的原因。

(5)本题考查作者情感的分析及落款的用意。全文以“盛”为中心,写了北方人对饺子的喜爱,我学包饺子的过程,“调馅”的功夫,以及饺子所代表的象征意义,特别是文章的末两段,以在国外吃到久违的饺子,表达了作者对中国传统文化的热爱与自豪之情。理解了这些再来看文末的落款,就可以明白作者特意标出此日的农历日期,正好与文章表达的中华传统文化相照应,而腊八节一过,以饺子为主角的春节也就要到了,更能突出对家乡、对祖国的热爱。

答案:

(1)“盛”有隆重、丰富、深厚、广泛的意思。文章围绕“盛”写了:包饺子,吃饺子的隆重与热闹;饺子的调馅功夫蕴含了诸多中国烹调的道理;饺子里满含着亲情。寄托了乡愁;在维也纳小店参加奥地利教授的饺子宴。

(2)采用场面描写。点面结合、条理清楚地描写了包饺子时分工合作、其乐融融的精彩场面,有情。有趣,有气势,渲染出包饺子时欢快热闹的气氛,使人有身临其境的感觉。

(3)突出饺子是否好吃,关键是调馅。作者借调馅的功夫表达了中国烹调的文化含义:把握好主客关系,处理好搭配关系,这样就超越了饮食的范畴,富有暂理。

(4)在异国他乡看到了带有地道中国味的饺子店,吃到了纯粹中国味道的饺子;勾起了亲切的记忆。感受到了浓浓的家乡味道;看到了外国人对中国饺子的喜爱,感受到他们对中国文化的认同,民族自豪感油然而生。

(5)文中包饺子、吃饺子,以及奥地利教投的“饺子宴”,都带有浓重的中国文化特色,最后的落款特地加,上农历的日子。突出这一特色,表达了作者对中国文化的热爱之情。

【点评】理解文章作者的情感可从以下方法入手:

(1)联系作品主旨,把握情感态度。在把握作者的情感态度时,往往可以借助或联系主旨来理解。

(2)结合关键语句,确定情感态度。作品中的关键性语句,常常出现在文首或文尾,或抒情,或议论,或含有深刻含义。这些语句,往往表明或暗示作品的主旨,从而也显示出了作者的情感态度。

(3)根据人物语言,分析情感态度。在分析作者的情感态度时,切不可忽视对文中人物语言的体味,要有结合语言看作者情感的意识,巧妙地将溶入其中的情感态度捕捉到。

(4)抓住景物特征,体会情感态度。景物描写,往往为了表现与之相同相似、相关或相对、相反的情感。在分析作者的情感态度时,要善于根据文中的景物描写,由景及人,由表及里;赏其美景,知其深情;观其外表,知其内涵。

第1页(共1页)

一.选择题(共3小题)

1.阅读语段,找出表述不正确的一项( )

乡俗还愿,唱戏、挂神袍而外,常在村头高挑一挂红灯。仿佛灯柱上还照例有些松柏枝叶做点缀。挂红灯,自然同盛伏舍茶、腊八施粥一样,有着行好的意思;松柏枝叶的点缀,用意_______不甚了然。真是,______有孤行客,黑夜摸路,正自四面虚惊的时候,忽然发现星天下红灯高照,总会以去村不远而默默高兴起来的吧。

A.画线句表明挂红灯是乡间风俗的一种。

B.“挂神袍”“孤行客”“忽然发现”三个短语的类型各不相同。

C.语段横线处依次可填写的词语为“却”“若”。

D.“总会以去村不远而默默高兴起来的吧”中的“去”是“距离”的意思。

2.下列各句中加点词语使用有误的一项是( )

A.他出来闯已经好几年了,也略懂得了一些人情世故。

B.在这部戏中,王明扮演了马前卒的角色,很多人都为他效力。

C.烈士陵园内,松柏森森,一派静穆。

D.每每想起小时候在村里挑灯笼上学的事,我便不禁怅惘。

3.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是( )

在中国民间,最深广的文化,莫过于“年文化”了。中国人过年,与农业关系较大。_______;_______;_______._______._______;_______.年,实际是一种努力生活化的理想,一种努力理想化的生活。

①所以,对于中国人来说,过年是非要强化不可的了

②这生活与迷人的理想混合在一起,便有了年的意味

③年在农闲时,便有大把的日子可以折腾

④一切好吃好穿好玩以及好的想法,都要放在过年上

⑤在过年的日子里,生活被理想化了,理想也被生活化了

⑥年又在四季之始,生活的热望熊熊燃起

A.②⑤④③⑥① B.⑤③④②⑥① C.③⑥①④⑤② D.①④③②⑥⑤

二.综合读写(共3小题)

4.《安塞腰鼓》中运用排比、反复、比喻等修辞手法描写黄土高原上人们打腰鼓时的场景,形成排山倒海一般的气势。试选择文中的一个片段,模仿其中的修辞手法,描写一个场景。

5.尝试探究。

(1)《社戏》从视觉、听觉、嗅觉、触觉等方面多角度描写了江南水乡的晚景。请各举一例。

①视觉:

②听觉:

③嗅觉:

④触觉:

(2)《社戏》中,夜深了,人乏船慢,兴致将尽,在小说将要结束之际,偷豆一事又把情节推向了高潮。为什么说偷?偷谁的豆?

(3)《社戏》中,这样一个偏僻的小村庄,为什么是作者的乐土”呢?

6.【探寻家乡节日习俗】假如你是“探寻家乡节日习俗”活动小组的成员,在展示课上,以家乡的端午节为例,展示你们组探寻的收获。

有关端午节的习俗:

有关端午节的故事:

三.现代文阅读(共2小题)

7.阅读下面的诗歌,回答问题。

延安,我把你追寻

祁念曾

像翩翩归来的燕子,

在追寻昔日的春光;

像茁壮成长的小树,

在追寻雨露和阳光。

追寻你,延河叮咚的流水,

追寻你,枣园梨花的清香,

追寻你,南泥湾开荒的镢头,

追寻你,杨家岭讲话的会场。

一排排高楼大厦像雨后春笋,

一件件家用电器满目琳琅;

我们永远告别了破旧的茅屋,

却忘不了延安窑洞温热的土炕。

航天飞机探索宇宙的奥秘,

电子计算机奏出美妙的交响;

我们毫不犹豫丢掉了老牛破车,

却不能丢掉宝塔山顶天立地的脊梁。

延安,你的精神灿烂辉煌!

如果一旦失去了你啊,

那就仿佛没有了灵魂,

怎能向美好的未来展翅飞翔?

啊!延安,我把你追寻,

追寻信念,追寻金色的理想;

追寻温暖,追寻明媚的春光;

追寻光明,追寻火红的太阳!

(1)“追寻你,延河叮咚的流水,/追寻你,枣园梨花的清香,/追寻你,南泥湾开荒的镢头,/追寻你,杨家岭讲话的会场。”这几句诗运用了什么修辞手法?有什么作用?

(2)这首诗的题目是“延安,我把你追寻”,通读全诗后,你认为诗人追寻的是什么?

(3)请仿照“像翩翩归来的燕子,/在追寻昔日的春光;/像茁壮成长的小树,/在追寻雨露和阳光”,写两个句子。

8.阅读下面一篇文章,完成下列各题。

饺子记盛

谢冕

①中国人的主食,南方重米,北方重面。这是由于南方多产稻米,北方多产小麦的缘故。北方盛产小麦,因此面食的花样层出不穷,眼花缭乱:面条、烙饼、馒头……其中最主要的是饺子。北方人年节、宴客乃至日常居家,最常见、也最隆重的餐食活动是“包饺子”。

②包饺子是一场让人愉悦欢乐的活动,北方人居家想改善生活了,就说“咱们今天包饺子吃吧”。一说包饺子,就来了精神。物资匮乏的年代,不像如今可以随意上馆子,包饺子就是一件奢华之举。过年过节,亲朋来家,最富亲情的待客之礼,就是包饺子。一声令下,立即兴奋起来,揉面的,和馅的,准备停当,就围坐包起了饺子。边包边说笑,不觉间一切妥当,用笸箩摆放,如花盛开。饺子下锅,热气腾腾,饺子出锅,狼吞虎咽。有情,有趣,有气势。数十年北方生活,享受过数不清的这般热闹,可依然觉得好吃但包起来费事。

③我至今不会擀皮,却在北京乡间学会了包。双手一捏,就是一个,迅疾,结实,下锅不破。别人包饺子讲究花样,多少折,怎么折,图好看,玩花的。据说我包的饺子“其貌不扬”,但我很自信。这是包,即制作的环节,而饺子是否好吃,关键却是调馅。调馅的功夫其实蕴含了诸多中国烹调的道理,一是馅中的主客关系,肉和菜是主,葱姜等为辅,要适当;再就是肉和菜的搭配,肉为主,菜为辅,也需适当;就肉而言,就是肥瘦的搭配,一般说来,不能全是精肉,二分瘦一分肥,比较合理。什么肉,配什么菜,这里有大学问,韭菜配鸡蛋,羊肉配胡萝卜,最家常的是猪肉白菜馅,加些海米,人见人爱。吃饺子,一般人爱蘸醋,而我谢绝,我深信只要馅调的好,无需借助“外援”。

④北方人吃饺子不仅是享受美食,而且是享受家的温暖。在记忆中,满含着亲情的饺子被替代,甚至等同于家乡、父母。游子离家远了,想家,连带着想起妈妈包的饺子,炊烟的味道,此刻,饺子就是乡愁。即使是身在万里之外的异国他乡,遇到年节,想家,又不能回,相约若干同样怀乡的朋友一道包饺子,为的是一解乡愁。记得那年在维也纳,短期开会,不是什么怀乡情切,也说不上乡愁,倒是一位奥地利教授一顿“饺子宴”令我大为感动。

⑤在维也纳,那些奥地利红葡萄酒,那些名目繁多的奶酪、香肠、起司和面包,特别是烟熏三文鱼,这些异邦的美味都令我着迷。可是,接待我的汉学家李夏德却是别出心裁,带我进了维也纳中心区的一条小胡同吃饺子。铺子的名字记得是“老王饺子”,山东人老王开的,小门脸,不加修饰的若干桌椅,设有醋瓶,如同国内规矩。饺子是地道的,热腾腾的饺子上桌,捎带着一小碟大蒜。一切如国内乡间的小铺。一下勾起了亲切的记忆,浓浓的齐鲁乡音带着胶东半岛的气息。小店只有一个厨师(老王自己),一个收银的,外加一个“跑堂”。那跑堂可是高大上,一位在维也纳学音乐的留学生。

⑥李夏德介绍说,这里的饺子本色,地道,纯粹的中国味道。他经常在这里“宴客”,有时不接待客人,自己也来。这里也常有本地人光顾,那都是一些中国通。

2018年1月24日

此日丁酉腊八

(选自2018 年2 月23 日《文汇报》,有删节)

(1)标题“饺子记盛”的“盛”有哪些意思?文章围绕“盛”,写了哪些内容?

(2)第②段中的画线句主要采用了什么描写方法?有什么表达效果?

(3)第③段中,作者用很多的笔墨来写饺子的“调馅”,有什么用意?

(4)为什么奥地利教授的一顿“饺子宴”会令“我”大为感动?

(5)落款处为什么要在日期之后加上“此日丁酉腊八“?请联系全文内容作简要分析。

(进阶篇)2022-2023学年下学期初中语文人教部编版八年级第一单元练习卷

参考答案与试题解析

一.选择题(共3小题)

1.阅读语段,找出表述不正确的一项( )

乡俗还愿,唱戏、挂神袍而外,常在村头高挑一挂红灯。仿佛灯柱上还照例有些松柏枝叶做点缀。挂红灯,自然同盛伏舍茶、腊八施粥一样,有着行好的意思;松柏枝叶的点缀,用意_______不甚了然。真是,______有孤行客,黑夜摸路,正自四面虚惊的时候,忽然发现星天下红灯高照,总会以去村不远而默默高兴起来的吧。

A.画线句表明挂红灯是乡间风俗的一种。

B.“挂神袍”“孤行客”“忽然发现”三个短语的类型各不相同。

C.语段横线处依次可填写的词语为“却”“若”。

D.“总会以去村不远而默默高兴起来的吧”中的“去”是“距离”的意思。

【解答】ACD.正确。

B.“挂神袍”“孤行客”“忽然发现”三个短语的类型分别是动宾短语、偏正短语、偏正短语。

故选:B。

【点评】常用短语类型有:主谓短语、偏正短语、动宾短语、并列短语、补充短语。

2.下列各句中加点词语使用有误的一项是( )

A.他出来闯已经好几年了,也略懂得了一些人情世故。

B.在这部戏中,王明扮演了马前卒的角色,很多人都为他效力。

C.烈士陵园内,松柏森森,一派静穆。

D.每每想起小时候在村里挑灯笼上学的事,我便不禁怅惘。

【解答】ACD.正确。

B.有误,“马前卒”旧时指在马前供奔走役使的人,现用来比喻在前面奔走效力的人。与句意矛盾。

故选:B。

【点评】正确使用词语的基础是能够根据语境辨析词语的意义。汉语词语有许多是多义的,但是到了具体语境中,每个词就只能有一个确定的意义。

3.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是( )

在中国民间,最深广的文化,莫过于“年文化”了。中国人过年,与农业关系较大。_______;_______;_______._______._______;_______.年,实际是一种努力生活化的理想,一种努力理想化的生活。

①所以,对于中国人来说,过年是非要强化不可的了

②这生活与迷人的理想混合在一起,便有了年的意味

③年在农闲时,便有大把的日子可以折腾

④一切好吃好穿好玩以及好的想法,都要放在过年上

⑤在过年的日子里,生活被理想化了,理想也被生活化了

⑥年又在四季之始,生活的热望熊熊燃起

A.②⑤④③⑥① B.⑤③④②⑥① C.③⑥①④⑤② D.①④③②⑥⑤

【解答】解答此类题要求学生平时加强阅读领悟能力的培养,具备较强的逻辑分析能力,通过抓关键词,抓中心句,或语意的先后顺序,本题按照先写农闲、年时,再写年的特点,最后升华思考。根据前文“中国人过年,与农业关系较大”这句话确定接下来先写“农业”,③为首句,筛选答案知,

故选:C。

【点评】做该题时,要先了解文段的内容,找出写作的顺序,并弄清楚句子之间的关系,方可得出答案。

二.综合读写(共3小题)

4.《安塞腰鼓》中运用排比、反复、比喻等修辞手法描写黄土高原上人们打腰鼓时的场景,形成排山倒海一般的气势。试选择文中的一个片段,模仿其中的修辞手法,描写一个场景。

【解答】答案:

示例:像轻纱,像烟岚,像云彩;挂在树上,绕在屋脊,漫在山路上,藏在草丛中。一会儿像奔涌的海潮,一会儿像白鸥在翻飞。霞烟阵阵,浮去飘来,一切的一切,变得朦朦胧胧的了。顷刻间,这乳白色的轻霭,化成小小的水滴。洒在路面上,洒在树丛中,洒在人们脸上。轻轻的,腻腻的,有点儿潮湿。人们吸进这带有野菊花药香味儿的气息,觉得有点儿微醺。

【点评】比喻句的作用:

(1)比喻说理浅显易懂,使人容易接受。

(2)比喻叙事能化抽象为具体,使事物更清楚明白。

(3)比喻状物能使概括的东西形象化,给人深刻的印象。

5.尝试探究。

(1)《社戏》从视觉、听觉、嗅觉、触觉等方面多角度描写了江南水乡的晚景。请各举一例。

①视觉: 月色便朦胧在这水气里。

②听觉: 而且似乎听到歌吹了。

③嗅觉: 两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香。

④触觉: 夹杂在水气中扑面的吹来。

(2)《社戏》中,夜深了,人乏船慢,兴致将尽,在小说将要结束之际,偷豆一事又把情节推向了高潮。为什么说偷?偷谁的豆?

(3)《社戏》中,这样一个偏僻的小村庄,为什么是作者的乐土”呢?

【解答】答案:

(1)①月色便朦胧在这水气里。②而且似乎听到歌吹了。③两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香。④夹杂在水气中扑面的吹来。

(2)孩子们认为背着大人摘豆吃是不应该的,所以直言不讳地说偷。可是他们不是窃取别人的东西来肥私,而是把自己家最好的劳动果实奉献给伙伴享用,“偷我们的罢,我们的大得多呢”。这些话足以表现出这群孩子的热情好客、淳朴善良、天真活泼。

(3)①“我”可以免读“秩秩斯干幽幽南山”一类难懂的书,来到自由天地欢乐地生活;②这里有许多年龄相仿的小朋友陪着“我”玩,彼此平等,没有封建礼教的约束;③每天可以钓虾、放牛,生活丰富多彩,并充满了友爱和情趣。

【点评】综合读写题就是给出一段材料,考查学生的审题能力、语言组织能力以及发挥能力,而且材料不仅仅是课本中设置的专题,更多的是会灵活地联系生活,联系社会实际,考查学生在一个具体情境中综合运用语文的能力,看学生是否可以发现问题,是否可以简洁、流畅地表达自己的见解。

6.【探寻家乡节日习俗】假如你是“探寻家乡节日习俗”活动小组的成员,在展示课上,以家乡的端午节为例,展示你们组探寻的收获。

有关端午节的习俗: 包粽子、赛龙舟、插艾叶

有关端午节的故事: 纪念屈原、孝女曹娥的故事

【解答】答案:

示例:

习俗:包粽子、赛龙舟、插艾叶、挂荷包

故事:纪念屈原、纪念伍子胥、孝女曹娥的故事

【点评】综合读写题就是给出一段材料,考查学生的审题能力、语言组织能力以及发挥能力,而且材料不仅仅是课本中设置的专题,更多的是会灵活地联系生活,联系社会实际,考查学生在一个具体情境中综合运用语文的能力,看学生是否可以发现问题,是否可以简洁、流畅地表达自己的见解。

三.现代文阅读(共2小题)

7.阅读下面的诗歌,回答问题。

延安,我把你追寻

祁念曾

像翩翩归来的燕子,

在追寻昔日的春光;

像茁壮成长的小树,

在追寻雨露和阳光。

追寻你,延河叮咚的流水,

追寻你,枣园梨花的清香,

追寻你,南泥湾开荒的镢头,

追寻你,杨家岭讲话的会场。

一排排高楼大厦像雨后春笋,

一件件家用电器满目琳琅;

我们永远告别了破旧的茅屋,

却忘不了延安窑洞温热的土炕。

航天飞机探索宇宙的奥秘,

电子计算机奏出美妙的交响;

我们毫不犹豫丢掉了老牛破车,

却不能丢掉宝塔山顶天立地的脊梁。

延安,你的精神灿烂辉煌!

如果一旦失去了你啊,

那就仿佛没有了灵魂,

怎能向美好的未来展翅飞翔?

啊!延安,我把你追寻,

追寻信念,追寻金色的理想;

追寻温暖,追寻明媚的春光;

追寻光明,追寻火红的太阳!

(1)“追寻你,延河叮咚的流水,/追寻你,枣园梨花的清香,/追寻你,南泥湾开荒的镢头,/追寻你,杨家岭讲话的会场。”这几句诗运用了什么修辞手法?有什么作用?

(2)这首诗的题目是“延安,我把你追寻”,通读全诗后,你认为诗人追寻的是什么?

(3)请仿照“像翩翩归来的燕子,/在追寻昔日的春光;/像茁壮成长的小树,/在追寻雨露和阳光”,写两个句子。

【解答】(1)本题考查修辞方法的运用。这句话把四个句式相同,语意相关的的句子排列在一起,构成了排比的修辞手法,用排比来抒情,节奏和谐,显得感情洋溢。作者所要追寻的分别是:叮咚的流水、枣园梨花的清香、南泥湾开荒的镢头、杨家岭讲话的会场。这几个都是延安最具有代表性的事物,是延安和延安精神的象征。因此这里运用了排比的修辞手法,使作者对延安精神的追寻之情更突出、更强烈。

(2)本题考查诗歌内容的理解。从“延安,你的精神灿烂辉煌”可以看出诗人追寻的是延安精神,从“追寻你,枣园梨花的清香,追寻你,南泥湾开荒的镢头,追寻你,杨家岭讲话的会场”“追寻信念,追寻金色的理想;追寻温暖,追寻明媚的春光;追寻光明,追寻火红的太阳”可以看出这种精神就是自力更生、艰苦奋斗的革命精神,是军民一体、党群一家的团结精神,是顶天立地、不屈不挠的民族精神,是信念、理想、温暖、光明。

(3)本题考查仿写句子。“像翩翩归来的燕子,/在追寻昔日的春光;/像茁壮成长的小树,/在追寻雨露和阳光”,这句话诗运用了比喻的修辞手法,燕子追寻春光,小树追寻雨露和阳光,春光是燕子追寻的目标和理想,雨露和阳光是小树追寻的目标和理想。因此仿写的时候要运用比喻的修辞,还要注意喻体追寻的对象,另外,语言要精炼,形象。

答案:

(1)运用了排比的修辞手法。增强了文章的气势,用最有代表性的几个事物来描写延安,使作者对延安精神的追寻之情更突出、更强烈。

(2)诗人追寻的是延安精神,是自力更生、艰苦奋斗的革命精神,是军民一体、党群一家的团结精神,是顶天立地、不屈不挠的民族精神,是信念、理想、温暖、光明。

(3)示例:像五彩缤纷的太阳花,/在追寻火热的太阳;/像衔着橄榄枝的白鸽,/在追寻和平和阳光。

【点评】诗词鉴赏理解的基本方法:一、了解作者所处时代背景和特定的写作背景。二、把握作者思想特点和诗词创作的风格流派。三、品味词句、把握意象并进而领悟诗词意境。四、探究诗词中景、事、人、典的用意和直接抒情议论的关键句。

8.阅读下面一篇文章,完成下列各题。

饺子记盛

谢冕

①中国人的主食,南方重米,北方重面。这是由于南方多产稻米,北方多产小麦的缘故。北方盛产小麦,因此面食的花样层出不穷,眼花缭乱:面条、烙饼、馒头……其中最主要的是饺子。北方人年节、宴客乃至日常居家,最常见、也最隆重的餐食活动是“包饺子”。

②包饺子是一场让人愉悦欢乐的活动,北方人居家想改善生活了,就说“咱们今天包饺子吃吧”。一说包饺子,就来了精神。物资匮乏的年代,不像如今可以随意上馆子,包饺子就是一件奢华之举。过年过节,亲朋来家,最富亲情的待客之礼,就是包饺子。一声令下,立即兴奋起来,揉面的,和馅的,准备停当,就围坐包起了饺子。边包边说笑,不觉间一切妥当,用笸箩摆放,如花盛开。饺子下锅,热气腾腾,饺子出锅,狼吞虎咽。有情,有趣,有气势。数十年北方生活,享受过数不清的这般热闹,可依然觉得好吃但包起来费事。

③我至今不会擀皮,却在北京乡间学会了包。双手一捏,就是一个,迅疾,结实,下锅不破。别人包饺子讲究花样,多少折,怎么折,图好看,玩花的。据说我包的饺子“其貌不扬”,但我很自信。这是包,即制作的环节,而饺子是否好吃,关键却是调馅。调馅的功夫其实蕴含了诸多中国烹调的道理,一是馅中的主客关系,肉和菜是主,葱姜等为辅,要适当;再就是肉和菜的搭配,肉为主,菜为辅,也需适当;就肉而言,就是肥瘦的搭配,一般说来,不能全是精肉,二分瘦一分肥,比较合理。什么肉,配什么菜,这里有大学问,韭菜配鸡蛋,羊肉配胡萝卜,最家常的是猪肉白菜馅,加些海米,人见人爱。吃饺子,一般人爱蘸醋,而我谢绝,我深信只要馅调的好,无需借助“外援”。

④北方人吃饺子不仅是享受美食,而且是享受家的温暖。在记忆中,满含着亲情的饺子被替代,甚至等同于家乡、父母。游子离家远了,想家,连带着想起妈妈包的饺子,炊烟的味道,此刻,饺子就是乡愁。即使是身在万里之外的异国他乡,遇到年节,想家,又不能回,相约若干同样怀乡的朋友一道包饺子,为的是一解乡愁。记得那年在维也纳,短期开会,不是什么怀乡情切,也说不上乡愁,倒是一位奥地利教授一顿“饺子宴”令我大为感动。

⑤在维也纳,那些奥地利红葡萄酒,那些名目繁多的奶酪、香肠、起司和面包,特别是烟熏三文鱼,这些异邦的美味都令我着迷。可是,接待我的汉学家李夏德却是别出心裁,带我进了维也纳中心区的一条小胡同吃饺子。铺子的名字记得是“老王饺子”,山东人老王开的,小门脸,不加修饰的若干桌椅,设有醋瓶,如同国内规矩。饺子是地道的,热腾腾的饺子上桌,捎带着一小碟大蒜。一切如国内乡间的小铺。一下勾起了亲切的记忆,浓浓的齐鲁乡音带着胶东半岛的气息。小店只有一个厨师(老王自己),一个收银的,外加一个“跑堂”。那跑堂可是高大上,一位在维也纳学音乐的留学生。

⑥李夏德介绍说,这里的饺子本色,地道,纯粹的中国味道。他经常在这里“宴客”,有时不接待客人,自己也来。这里也常有本地人光顾,那都是一些中国通。

2018年1月24日

此日丁酉腊八

(选自2018 年2 月23 日《文汇报》,有删节)

(1)标题“饺子记盛”的“盛”有哪些意思?文章围绕“盛”,写了哪些内容?

(2)第②段中的画线句主要采用了什么描写方法?有什么表达效果?

(3)第③段中,作者用很多的笔墨来写饺子的“调馅”,有什么用意?

(4)为什么奥地利教授的一顿“饺子宴”会令“我”大为感动?

(5)落款处为什么要在日期之后加上“此日丁酉腊八“?请联系全文内容作简要分析。

【解答】(1)本题考查标题中关键字的理解以及文章主要内容的概括。根据本文第一段中的“北方人年节、宴客乃至日常居家,最常见、也最隆重的餐食活动是‘包饺子’”一句话,以及下文对包饺子场景的介绍,还有饺子的象征意,可以看出,标题中的“盛”含有隆重、丰富的意思,既指包饺子活动的隆重,又指饺子所包含的含义丰富。文章围绕“盛”,第二段,写了包饺子、吃饺子的隆重与热闹;第三段主要写饺子的调馅功夫,以及其中所蕴含的中国烹调的道理;第四段主要写了饺子的象征意,它满含着亲情,寄托着乡愁;第五、六段主要写自己在维也纳小店吃到的饺子,忆起的乡情。

(2)本题考查描写方法的判断与作用分析。阅读第二段的画线句子,其主要描写了包饺子号令开始后,大家热火朝天地开始包饺子、下饺子到吃饺子的场面,属于场面描写。以这一过程中人们的不同表现,来突出了人们对饺子的喜爱,以及包饺子活动的隆重,与首段内容相照应。

(3)本题考查文本内容的理解与分析。阅读文章第三段,作者先总体交代:“调馅的功夫其实蕴含了诸多中国烹调的道理”,然后具体阐述这其中的道理:“一是馅中的主客关系”,“再就是肉和菜的搭配”。由此可见作者重点写“调馅”,是为了突出“调馅”是包饺子活动中的关键,影响着饺子是否好吃,表达出中国烹调文化的内涵:要把握好主客关系,处理好搭配间的关系。

(4)本题考查内容的理解与分析。从第五段中的“小门脸,不加修饰的若干桌椅,设有醋瓶,如同国内规矩”,“饺子是地道的”“一下勾起了亲切的记忆,浓浓的齐鲁乡音带着胶东半岛的气息”,可以归纳出我所感动的原因。

(5)本题考查作者情感的分析及落款的用意。全文以“盛”为中心,写了北方人对饺子的喜爱,我学包饺子的过程,“调馅”的功夫,以及饺子所代表的象征意义,特别是文章的末两段,以在国外吃到久违的饺子,表达了作者对中国传统文化的热爱与自豪之情。理解了这些再来看文末的落款,就可以明白作者特意标出此日的农历日期,正好与文章表达的中华传统文化相照应,而腊八节一过,以饺子为主角的春节也就要到了,更能突出对家乡、对祖国的热爱。

答案:

(1)“盛”有隆重、丰富、深厚、广泛的意思。文章围绕“盛”写了:包饺子,吃饺子的隆重与热闹;饺子的调馅功夫蕴含了诸多中国烹调的道理;饺子里满含着亲情。寄托了乡愁;在维也纳小店参加奥地利教授的饺子宴。

(2)采用场面描写。点面结合、条理清楚地描写了包饺子时分工合作、其乐融融的精彩场面,有情。有趣,有气势,渲染出包饺子时欢快热闹的气氛,使人有身临其境的感觉。

(3)突出饺子是否好吃,关键是调馅。作者借调馅的功夫表达了中国烹调的文化含义:把握好主客关系,处理好搭配关系,这样就超越了饮食的范畴,富有暂理。

(4)在异国他乡看到了带有地道中国味的饺子店,吃到了纯粹中国味道的饺子;勾起了亲切的记忆。感受到了浓浓的家乡味道;看到了外国人对中国饺子的喜爱,感受到他们对中国文化的认同,民族自豪感油然而生。

(5)文中包饺子、吃饺子,以及奥地利教投的“饺子宴”,都带有浓重的中国文化特色,最后的落款特地加,上农历的日子。突出这一特色,表达了作者对中国文化的热爱之情。

【点评】理解文章作者的情感可从以下方法入手:

(1)联系作品主旨,把握情感态度。在把握作者的情感态度时,往往可以借助或联系主旨来理解。

(2)结合关键语句,确定情感态度。作品中的关键性语句,常常出现在文首或文尾,或抒情,或议论,或含有深刻含义。这些语句,往往表明或暗示作品的主旨,从而也显示出了作者的情感态度。

(3)根据人物语言,分析情感态度。在分析作者的情感态度时,切不可忽视对文中人物语言的体味,要有结合语言看作者情感的意识,巧妙地将溶入其中的情感态度捕捉到。

(4)抓住景物特征,体会情感态度。景物描写,往往为了表现与之相同相似、相关或相对、相反的情感。在分析作者的情感态度时,要善于根据文中的景物描写,由景及人,由表及里;赏其美景,知其深情;观其外表,知其内涵。

第1页(共1页)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读