(培优篇)2022-2023学年下学期初中语文人教部编版八年级第六单元练习卷(含解析)

文档属性

| 名称 | (培优篇)2022-2023学年下学期初中语文人教部编版八年级第六单元练习卷(含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 62.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-01-12 17:11:58 | ||

图片预览

文档简介

(培优篇)2022-2023学年下学期初中语文人教部编版八年级第六单元练习卷

一.选择题(共6小题)

1.下列句子中加点的虚词意义和用法相同的一项是( )

A.生物之以息相吹也/以我酌油知之

B.天之苍苍,其正色邪/其真无马邪

C.故外户而不闭/而伯乐不常有

D.骈死于槽枥之间/求二石兽于水中

2.下列关于文学文化常识的表述不正确的一项是( )

A.《礼记》,我国儒家经典著作之一,是秦汉以前各种礼仪著作的选集。《礼记》中的《学记》是中国教育史上第一篇系统性的教育学论文。

B.儒家经典《周易大传》中“天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物”这两句话凝结了中国文化传统的基本精神。

C.韩愈、柳宗元,李白、苏洵、苏轼、苏辙、王安石、曾巩被称为“唐宋八大家”。

D.“说”是古代的一种议论性文体,大多就一事、一物或一种现象抒发作者的感想,篇幅一般不长,跟现代的杂文颇为相似,如《爱莲说》《马说》等。

3.下列句子节奏划分不正确的一项是( )

A.庄子与惠子/游于濠梁之上

B.安知/我不知/鱼之乐

C.子/固非/鱼也

D.既已知吾/知之而/问我

4.下列句中“其”字的用法不同于其他三项的一项是( )

A.择其善者而从之 B.弗食,不知其旨也

C.其此之谓乎 D.弗学,不知其善也

5.下列句子中加点的词语与例句加点词语意思相同的一项是( )

例句:故虽有名马,祗辱于奴隶人之手……

A.扶苏以数谏故,上使外将兵

B.生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也

C.温故而知新,可以为师矣

D.既克,公问其故。

6.下列句子中有通假字的一项是( )

A.甚矣,汝之不惠 B.安求其能千里也

C.而伯乐不常有 D.执策而临之

二.默写(共1小题)

7.默写。

(1)曲径通幽处, 。

(2)山光悦鸟性, 。

(3)浮云游子意, 。

(4)《题破山寺后禅院》中诗人抓住寺中独特的最物,形象地描绘了山寺幽深、清寂的景色的诗句是: , 。

(5)《题破山寺后禅院》中以声衬静,营造一个万籁俱寂的境界的诗句是: , 。

(6)《题破山寺后禅院》中写美丽的山光使鸟儿欢悦,潭影使人心中的俗念消除净尽的诗句是: , 。

(7)《送友人》以浮云孤飞、来去不定喻游子之心和以落日将下、依依不舍喻故人之情的诗句是: , 。

(8)《送友人》中借马鸣犹作别离之声,衬托离情别绪的诗句是: , 。

三.文言文阅读(共3小题)

8.阅读下面的文字,完成后面的问题。

北冥有鱼,其名为鲲。鲲之大,不知其几千里也;化而为鸟,其名为鹏。鹏之背,不知其几千里也;怒而飞,其翼若垂天之云。是鸟也,海运则将徙于南冥。南冥者,天池也。《齐谐》者,志怪者也。《谐》之言曰:“鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟扶摇而上者九万里,去以六月息者也。”野马也,尘埃也,生物之以息相吹也。天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪?其视下也,亦若是则已矣。

(1)解释下列加点的词语。

①怒而飞

②六月息

(2)比较下列句子中“其”的意义和用法,判断正确的一项是

①鹏之背,不知其几千里也 ②则其负大翼也无力 ③天之苍苍,其正色邪 ④其视下也,亦若是则已矣

A.①②句相同,③④句相同。

B.①②句相同,③④句不同。

C.①②句不同,③④句相同。

D.①②句不同,③④句不同。

(3)赏析“鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟扶摇而上者九万里,去以六月息者也”的语言特色。

(4)翻译文中画线的句子。

天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪?

9.

卖炭翁

(唐 白居易)

卖炭翁,伐薪烧炭南山中。满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食。可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。夜来城外一尺雪,晓驾炭车辗冰辙。牛困人饥日已高,市南门外泥中歇。翩翩两骑来是谁?黄衣使者衫儿。手把文书口称敕,回车叱牛牵向北。一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得。半匹红绡一丈绫,系向牛头充炭直。

(1)这首诗按照情节大致可以分为三个部分,依次是:卖炭翁 碳、卖炭翁 碳、卖炭翁 碳。

(2)下列理解错误的一项是

A.“衣正单”和“人饥”呼应了“身上衣裳口中食”。

B.从“晓驾炭车”到“日已高”写出了运碳历时之久。

C.“翩翩”一词形容太监及其爪牙得意忘形的模样。

D.“惜不得”表现了卖炭翁的心如刀割、意欲抗争。

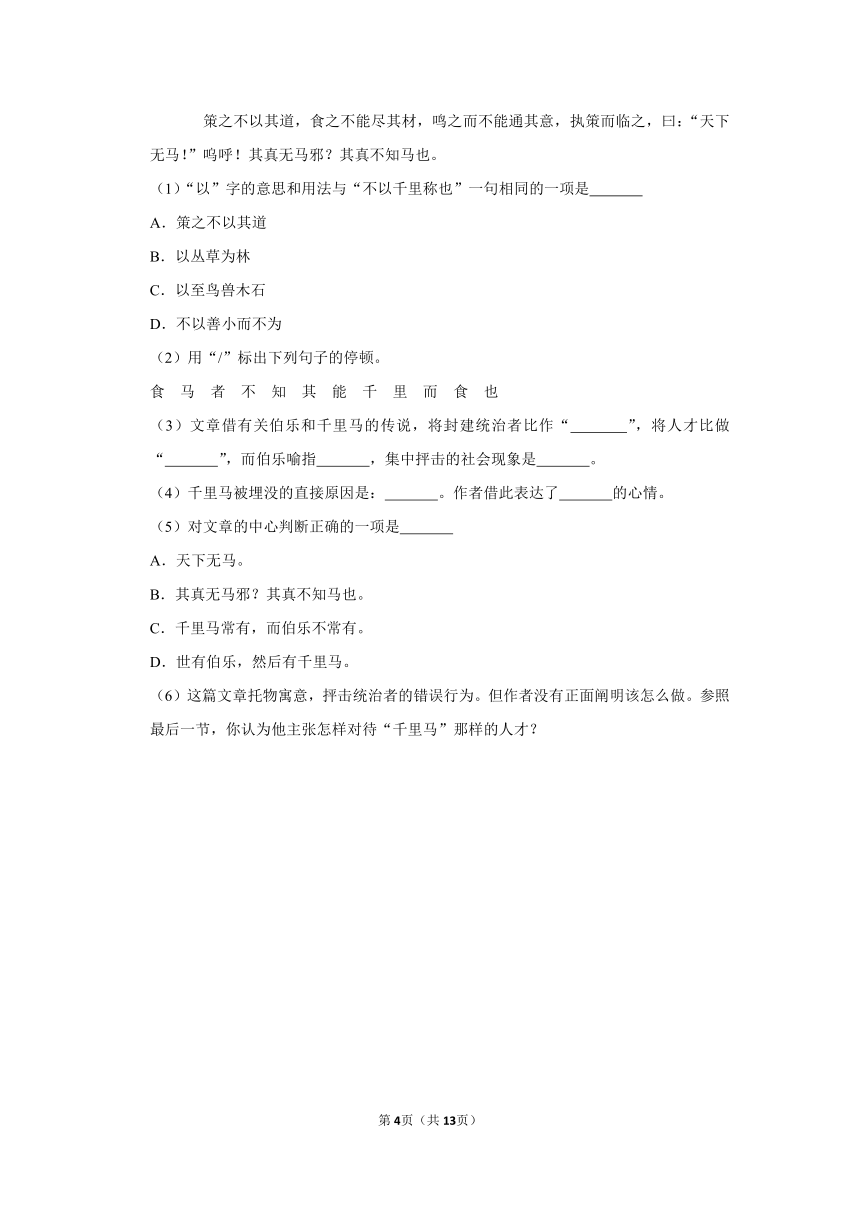

10.阅读语段,答文后题。

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石。食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也。

(1)“以”字的意思和用法与“不以千里称也”一句相同的一项是

A.策之不以其道

B.以丛草为林

C.以至鸟兽木石

D.不以善小而不为

(2)用“/”标出下列句子的停顿。

食 马 者 不 知 其 能 千 里 而 食 也

(3)文章借有关伯乐和千里马的传说,将封建统治者比作“ ”,将人才比做“ ”,而伯乐喻指 ,集中抨击的社会现象是 。

(4)千里马被埋没的直接原因是: 。作者借此表达了 的心情。

(5)对文章的中心判断正确的一项是

A.天下无马。

B.其真无马邪?其真不知马也。

C.千里马常有,而伯乐不常有。

D.世有伯乐,然后有千里马。

(6)这篇文章托物寓意,抨击统治者的错误行为。但作者没有正面阐明该怎么做。参照最后一节,你认为他主张怎样对待“千里马”那样的人才?

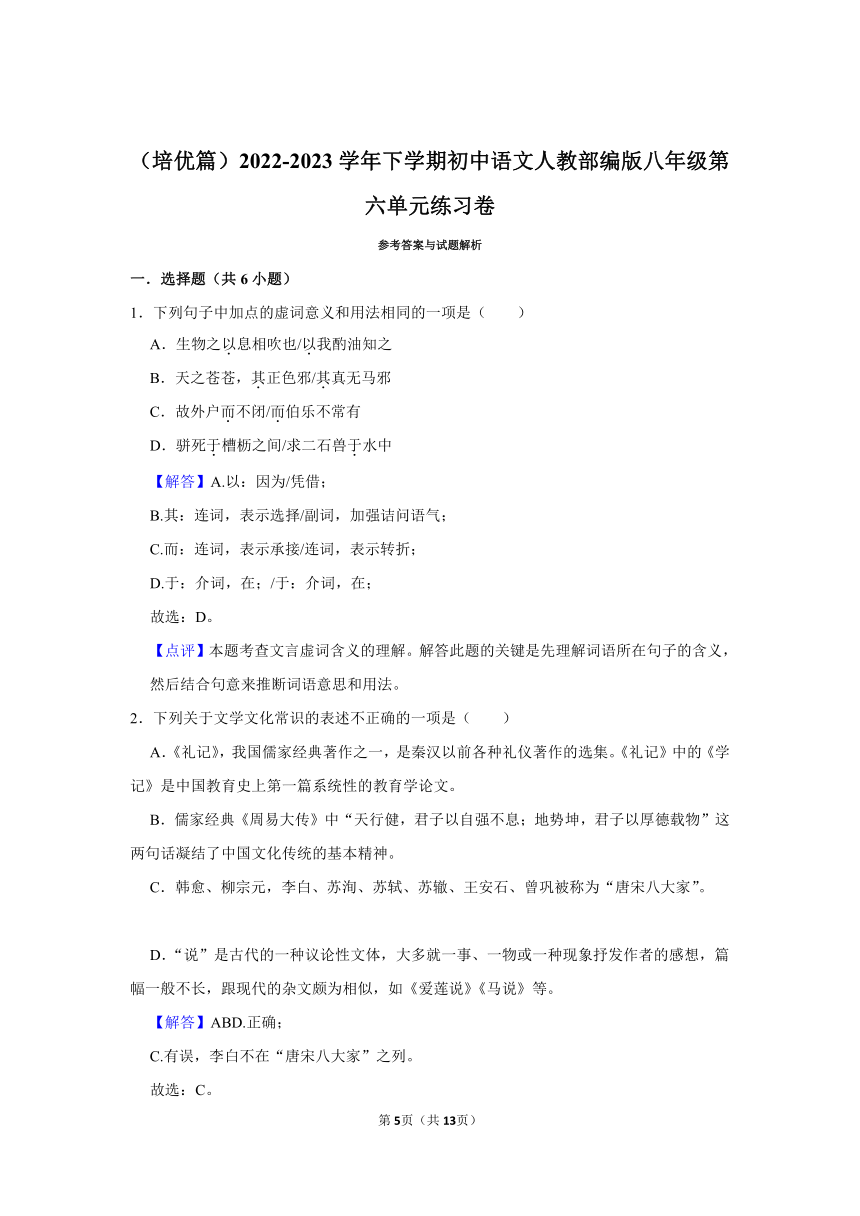

(培优篇)2022-2023学年下学期初中语文人教部编版八年级第六单元练习卷

参考答案与试题解析

一.选择题(共6小题)

1.下列句子中加点的虚词意义和用法相同的一项是( )

A.生物之以息相吹也/以我酌油知之

B.天之苍苍,其正色邪/其真无马邪

C.故外户而不闭/而伯乐不常有

D.骈死于槽枥之间/求二石兽于水中

【解答】A.以:因为/凭借;

B.其:连词,表示选择/副词,加强诘问语气;

C.而:连词,表示承接/连词,表示转折;

D.于:介词,在;/于:介词,在;

故选:D。

【点评】本题考查文言虚词含义的理解。解答此题的关键是先理解词语所在句子的含义,然后结合句意来推断词语意思和用法。

2.下列关于文学文化常识的表述不正确的一项是( )

A.《礼记》,我国儒家经典著作之一,是秦汉以前各种礼仪著作的选集。《礼记》中的《学记》是中国教育史上第一篇系统性的教育学论文。

B.儒家经典《周易大传》中“天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物”这两句话凝结了中国文化传统的基本精神。

C.韩愈、柳宗元,李白、苏洵、苏轼、苏辙、王安石、曾巩被称为“唐宋八大家”。

D.“说”是古代的一种议论性文体,大多就一事、一物或一种现象抒发作者的感想,篇幅一般不长,跟现代的杂文颇为相似,如《爱莲说》《马说》等。

【解答】ABD.正确;

C.有误,李白不在“唐宋八大家”之列。

故选:C。

【点评】解答此类问题,需要我们在平时的学习中做好积累。对于重点作家、朝代、国籍等必须熟记。

3.下列句子节奏划分不正确的一项是( )

A.庄子与惠子/游于濠梁之上

B.安知/我不知/鱼之乐

C.子/固非/鱼也

D.既已知吾/知之而/问我

【解答】A.正确;

B.正确;

C.正确;

D.既已知/吾知之/而问我。

故选:D。

【点评】做“断句题”要通读全文,理解文段主要意思,在此基础上再根据文意和常用的断句方法加以判读。常见的断句方法有:语法分析、对话标志、常见虚词、结构对称、固定句式等。

4.下列句中“其”字的用法不同于其他三项的一项是( )

A.择其善者而从之 B.弗食,不知其旨也

C.其此之谓乎 D.弗学,不知其善也

【解答】A.句意为:选择他们的优点而学习。其:代词,他的;

B.句意为:不吃,不知道它的味道。其:代词,它的;

C.句意为:大概说的就是这个道理。其:副词,表推测,大概;

D.句意为:不学,不知道它的好处。其:代词,它的。

故选:C。

【点评】做这类题是,要注意“词不离句”的原则,多义词在具体语言环境中总是单义的,因此要结合全局的意思确定多义词的义项。

5.下列句子中加点的词语与例句加点词语意思相同的一项是( )

例句:故虽有名马,祗辱于奴隶人之手……

A.扶苏以数谏故,上使外将兵

B.生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也

C.温故而知新,可以为师矣

D.既克,公问其故。

【解答】例句“故”为“所以”。

A.“故”为“缘故”;

B.“故”为“所以”;

C.“故”为“原来的”(指学过的知识);

D.“故”为“缘故”。

B与例句相同。

故选:B。

【点评】文言中一词多义是最常见的,学习时要注意归纳记忆。

6.下列句子中有通假字的一项是( )

A.甚矣,汝之不惠 B.安求其能千里也

C.而伯乐不常有 D.执策而临之

【解答】A.甚矣,汝之不惠:你也太不聪明了!“惠”通“慧”,聪明;

B.安求其能千里也:怎么能要求它日行千里呢?没有通假字;

C.而伯乐不常有:然而伯乐却不经常都有。没有通假字;

D.执策而临之:拿着鞭子走到它跟前。没有通假字。

故选:A。

【点评】通假字是中国古书的用字现象之一,“通假”就是“通用、借代”,即用读音相同或者相近的字代替本字。由于种种原因,书写者没有使用本字,而临时借用了音同或音近的字来替代,有人认为部分通假字就是古人所写的白字(别字)。

二.默写(共1小题)

7.默写。

(1)曲径通幽处, 禅房花木深 。

(2)山光悦鸟性, 潭影空人心 。

(3)浮云游子意, 落日故人情 。

(4)《题破山寺后禅院》中诗人抓住寺中独特的最物,形象地描绘了山寺幽深、清寂的景色的诗句是: 曲径通幽处 , 禅房花木深 。

(5)《题破山寺后禅院》中以声衬静,营造一个万籁俱寂的境界的诗句是: 万籁此都寂 , 但余钟磬音 。

(6)《题破山寺后禅院》中写美丽的山光使鸟儿欢悦,潭影使人心中的俗念消除净尽的诗句是: 山光悦鸟性 , 潭影空人心 。

(7)《送友人》以浮云孤飞、来去不定喻游子之心和以落日将下、依依不舍喻故人之情的诗句是: 浮云游子意 , 落日故人情 。

(8)《送友人》中借马鸣犹作别离之声,衬托离情别绪的诗句是: 挥手自兹去 , 萧萧班马鸣 。

【解答】答案:

(1)禅房花木深(注意“禅”的书写)

(2)潭影空人心

(3)落日故人情

(4)曲径通幽处 禅房花木深

(5)万籁此都寂 但余钟磬音(注意“磬”的书写)

(6)山光悦鸟性 潭影空人心

(7)浮云游子意 落日故人情

(8)挥手自兹去 萧萧班马鸣(注意“班”的书写)

【点评】为了保证在默写名句时不出错,关键还是平时要加强背诵和记忆,准确书写。下面几种方法可供借鉴:

1.保持良好的心态,培养识记兴趣。

2.多种方式相结合,提高识记效果。

3.提倡使用名句,巩固识记成果。

4.留心特别词句,规避识记误区。

三.文言文阅读(共3小题)

8.阅读下面的文字,完成后面的问题。

北冥有鱼,其名为鲲。鲲之大,不知其几千里也;化而为鸟,其名为鹏。鹏之背,不知其几千里也;怒而飞,其翼若垂天之云。是鸟也,海运则将徙于南冥。南冥者,天池也。《齐谐》者,志怪者也。《谐》之言曰:“鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟扶摇而上者九万里,去以六月息者也。”野马也,尘埃也,生物之以息相吹也。天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪?其视下也,亦若是则已矣。

(1)解释下列加点的词语。

①怒而飞 振奋,这里指鼓起翅膀

②六月息 气息,这里指风。

(2)比较下列句子中“其”的意义和用法,判断正确的一项是 B

①鹏之背,不知其几千里也 ②则其负大翼也无力 ③天之苍苍,其正色邪 ④其视下也,亦若是则已矣

A.①②句相同,③④句相同。

B.①②句相同,③④句不同。

C.①②句不同,③④句相同。

D.①②句不同,③④句不同。

(3)赏析“鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟扶摇而上者九万里,去以六月息者也”的语言特色。

(4)翻译文中画线的句子。

天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪?

【解答】(1)本题考查文言实词含义的理解。解答此题的关键是先理解词语所在句子的含义,然后结合句意来推断词语意思。

①句意为:当它振动翅膀奋起直飞的时候。怒:振奋,这里指用力鼓动翅膀。

②句意为:乘着六月的风离开了北海。息:气息,这里指风。

(2)本题考查对常见文言词一词多义的问题。要注意平时区别记忆。做此类题目,要着眼“意义”和“用法”两点,“意义”是就表意而言的,“用法”是就词性而言的。

①句意为:鹏的脊背,也不知道有几千里长。其,代词,它,指大鹏。

②句意为:它便无法托负巨大的翅膀。其,代词,它,指大鹏。

③句意为:天空苍苍茫茫的,难道就是它本来的颜色吗?其,难道。

④句意为:鹏往下看的时候,看见的应该也是这个样子。其,代词,它,指大鹏。

故选:B。

(3 )本题考查赏析句子。此句意思是:鹏往南方的大海迁徙的时候,翅膀拍打水面,能激起三千里的浪涛,环绕着旋风飞上了九万里的高空,乘着六月的风离开了北海。运用丰富的想象、奇特的夸张,描写了鲲鹏振翼拍水、盘旋飞向九万里高空的形象,这一形象激发人的豪情壮志,具有强烈的艺术感染力。

(4)本题考查文言文语句翻译。解答本题时要明确本句是否是特殊句式,特殊句式要按照特殊句式的翻译方法翻译。还要抓住重点词进行解释,特别是通假字、古今异义词、一词多义词等。

重点词有:苍苍,深蓝色。其,或许。正色,真正的颜色。邪,通“耶”,疑问词。翻译为:天色湛蓝,是它真正的颜色吗?还是因为天空高远而没法看到它的尽头呢?

答案:

(1)①振奋,这里指鼓起翅膀。②气息,这里指风。

(2)B

(3)此句运用丰富的想象、奇特的夸张,描写了鲲鹏振翼拍水、盘旋飞向九万里高空的形象,这一形象激发人的豪情壮志,具有强烈的艺术感染力。“击”“抟”等字传神、生动,让人产生丰富的想象和联想。

(4)天色湛蓝,是它真正的颜色吗?还是因为天空高远而没法看到它的尽头呢?

【点评】古文今译有直译和意译两种方法,直译:所谓直译,是指紧扣原文,按原文的字词和句子进行对等翻译的方法。它要求忠实于原文,一丝不苟,确切表达原意。意译:所谓意译,是指在透彻理解原文内容的基础上,为体现原作神韵风貌而进行整体翻译的今译方法。

9.

卖炭翁

(唐 白居易)

卖炭翁,伐薪烧炭南山中。满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食。可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。夜来城外一尺雪,晓驾炭车辗冰辙。牛困人饥日已高,市南门外泥中歇。翩翩两骑来是谁?黄衣使者衫儿。手把文书口称敕,回车叱牛牵向北。一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得。半匹红绡一丈绫,系向牛头充炭直。

(1)这首诗按照情节大致可以分为三个部分,依次是:卖炭翁 烧 碳、卖炭翁 运 碳、卖炭翁 抢 碳。

(2)下列理解错误的一项是 D

A.“衣正单”和“人饥”呼应了“身上衣裳口中食”。

B.从“晓驾炭车”到“日已高”写出了运碳历时之久。

C.“翩翩”一词形容太监及其爪牙得意忘形的模样。

D.“惜不得”表现了卖炭翁的心如刀割、意欲抗争。

【解答】(1)本题考查对文本内容的理解与掌握。细读文本,然后正确翻译后可知,“卖炭翁,伐薪烧炭南山中。满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食。可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。“为卖炭翁烧炭。“夜来城外一尺雪,晓驾炭车辗冰辙。牛困人饥日已高,市南门外泥中歇。“为卖炭翁运炭。“.翩翩两骑来是谁?黄衣使者衫儿。手把文书口称敕,回车叱牛牵向北。一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得。半匹红绡一丈绫,系向牛头充炭直“为卖炭翁抢炭。

(2)本题考查对文本内容的理解与掌握。

A.正确。

B.正确。

C.正确。

D.有误,“惜不得”表现了卖炭翁虽万般不舍却又无可奈何的情态。

故选:D

答案:

(1)烧;运;抢

(2)D

【点评】本题考查学生对诗歌的理解与掌握,学生要明确,作答此类题目的关键是认真读诗,反复诵读,仔细分析诗中画面,联系创作背景感受作者的感情,即可作答。

10.阅读语段,答文后题。

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石。食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也。

(1)“以”字的意思和用法与“不以千里称也”一句相同的一项是 A

A.策之不以其道

B.以丛草为林

C.以至鸟兽木石

D.不以善小而不为

(2)用“/”标出下列句子的停顿。

食 马 者 不 知 其 能 千 里 而 食 也

(3)文章借有关伯乐和千里马的传说,将封建统治者比作“ 食马者 ”,将人才比做“ 千里马 ”,而伯乐喻指 圣明的君主 ,集中抨击的社会现象是 统治者埋没、摧残人才 。

(4)千里马被埋没的直接原因是: 食马者不知其能千里而食也 。作者借此表达了 怀才不遇、壮志难酬 的心情。

(5)对文章的中心判断正确的一项是 B

A.天下无马。

B.其真无马邪?其真不知马也。

C.千里马常有,而伯乐不常有。

D.世有伯乐,然后有千里马。

(6)这篇文章托物寓意,抨击统治者的错误行为。但作者没有正面阐明该怎么做。参照最后一节,你认为他主张怎样对待“千里马”那样的人才?

【解答】(1)本题考查对文言虚词“以”的辨析能力。答题需要结合句子的意思来理解“以”的含义,然后总结归纳得出答案。 例句:句意为:不以千里马著称;以:按照。

A.句意为:不按照(驱使千里马的)正确方法鞭打它;以:按照。

B.句意为:把从草当作山林;以:把。

C.句意为:甚至鸟兽木石;以至:甚至。

D.句意为:不要因为是很小的好事就不去做;以:因为。

故选:A。

(2)本题考查学生划分文言句子节奏的能力。一般来说,主谓之间应该有停顿,句领起全句的语气词后应该有停顿,几个连动的成分之间也应该有停顿。所以划分句子节奏时,除了要考虑句子的意思,还要考虑句子的结构。句意为:喂马的人不知道它能(日行)千里而(像普通的马一样)来喂养它;故断句为:食马者∕不知其能千里∕而食也。

(3)本题考查对文言文内容的理解与分析能力。解答此题需在通晓全文大意的基础上,抓住关键语句来分析。文本中提到,千里马常有,伯乐不常有,如果没有伯乐,纵使有千里马也不能被发现;文中以“食马者”指愚妄浅薄的封建统治者;“千里马”比喻人才;“伯乐”是善于发现人才的人。结合当今的社会现状可以联想到,社会上同样也不缺少有才能的人,但是缺少发现他们、欣赏他们、尊重他们、任用他们的人,出现了人才被埋没而不能发挥其才能的现象。综述为:食马者;人才;善于发现人才的人;统治阶级埋没、摧残人才。食马者;千里马;圣明的君主;统治者埋没、摧残人才。

(4)第一问:本题考查提炼信息。解答此题需在通晓全文大意的基础上,结合题目的提示,找出合适的语句。结合内容,千里马被埋没的直接原因可提取“食马者不知其能千里而食也”一句作为答案;

第二问:本题考查理解作者的情感。结合内容可知,本文的中心句为“其真无马邪?其真不知马也”,这句话的意思是:难道真的没有千里马吗?大概是真的不认识千里马吧;从中可知,表达了作者怀才不遇、壮志难酬的心情。

(5)本题考查对文中主旨的辨析能力。结合内容可知,这篇文章托物寓意,抨击统治者的愚妄无知,平庸浅薄,表达韩愈怀才不遇,有志难酬的愤懑心情。据此可知,文中的“其真无马邪?其真不知马也”表达了这一观点。

故选:B。

(6)本题属于开放性题目。解答此题需在通晓全文大意的基础上,结合自己的认识来阐述。结合内容,围绕着“要知人善用”来阐述,言之有理即可。

答案:

(1)A

(2)食马者∕不知其能千里∕而食也。

(3)食马者;千里马;圣明的君主;统治者埋没、摧残人才。

(4)食马者不知其能千里而食也;怀才不遇、壮志难酬。

(5)B

(6)示例:要能够重视人才,知人善用。

【点评】做“断句题”要通读全文,理解文段主要意思,在此基础上再根据文意和常用的断句方法加以判读。常见的断句方法有:语法分析、对话标志、常见虚词、结构对称、固定句式等。

第1页(共1页)

一.选择题(共6小题)

1.下列句子中加点的虚词意义和用法相同的一项是( )

A.生物之以息相吹也/以我酌油知之

B.天之苍苍,其正色邪/其真无马邪

C.故外户而不闭/而伯乐不常有

D.骈死于槽枥之间/求二石兽于水中

2.下列关于文学文化常识的表述不正确的一项是( )

A.《礼记》,我国儒家经典著作之一,是秦汉以前各种礼仪著作的选集。《礼记》中的《学记》是中国教育史上第一篇系统性的教育学论文。

B.儒家经典《周易大传》中“天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物”这两句话凝结了中国文化传统的基本精神。

C.韩愈、柳宗元,李白、苏洵、苏轼、苏辙、王安石、曾巩被称为“唐宋八大家”。

D.“说”是古代的一种议论性文体,大多就一事、一物或一种现象抒发作者的感想,篇幅一般不长,跟现代的杂文颇为相似,如《爱莲说》《马说》等。

3.下列句子节奏划分不正确的一项是( )

A.庄子与惠子/游于濠梁之上

B.安知/我不知/鱼之乐

C.子/固非/鱼也

D.既已知吾/知之而/问我

4.下列句中“其”字的用法不同于其他三项的一项是( )

A.择其善者而从之 B.弗食,不知其旨也

C.其此之谓乎 D.弗学,不知其善也

5.下列句子中加点的词语与例句加点词语意思相同的一项是( )

例句:故虽有名马,祗辱于奴隶人之手……

A.扶苏以数谏故,上使外将兵

B.生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也

C.温故而知新,可以为师矣

D.既克,公问其故。

6.下列句子中有通假字的一项是( )

A.甚矣,汝之不惠 B.安求其能千里也

C.而伯乐不常有 D.执策而临之

二.默写(共1小题)

7.默写。

(1)曲径通幽处, 。

(2)山光悦鸟性, 。

(3)浮云游子意, 。

(4)《题破山寺后禅院》中诗人抓住寺中独特的最物,形象地描绘了山寺幽深、清寂的景色的诗句是: , 。

(5)《题破山寺后禅院》中以声衬静,营造一个万籁俱寂的境界的诗句是: , 。

(6)《题破山寺后禅院》中写美丽的山光使鸟儿欢悦,潭影使人心中的俗念消除净尽的诗句是: , 。

(7)《送友人》以浮云孤飞、来去不定喻游子之心和以落日将下、依依不舍喻故人之情的诗句是: , 。

(8)《送友人》中借马鸣犹作别离之声,衬托离情别绪的诗句是: , 。

三.文言文阅读(共3小题)

8.阅读下面的文字,完成后面的问题。

北冥有鱼,其名为鲲。鲲之大,不知其几千里也;化而为鸟,其名为鹏。鹏之背,不知其几千里也;怒而飞,其翼若垂天之云。是鸟也,海运则将徙于南冥。南冥者,天池也。《齐谐》者,志怪者也。《谐》之言曰:“鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟扶摇而上者九万里,去以六月息者也。”野马也,尘埃也,生物之以息相吹也。天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪?其视下也,亦若是则已矣。

(1)解释下列加点的词语。

①怒而飞

②六月息

(2)比较下列句子中“其”的意义和用法,判断正确的一项是

①鹏之背,不知其几千里也 ②则其负大翼也无力 ③天之苍苍,其正色邪 ④其视下也,亦若是则已矣

A.①②句相同,③④句相同。

B.①②句相同,③④句不同。

C.①②句不同,③④句相同。

D.①②句不同,③④句不同。

(3)赏析“鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟扶摇而上者九万里,去以六月息者也”的语言特色。

(4)翻译文中画线的句子。

天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪?

9.

卖炭翁

(唐 白居易)

卖炭翁,伐薪烧炭南山中。满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食。可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。夜来城外一尺雪,晓驾炭车辗冰辙。牛困人饥日已高,市南门外泥中歇。翩翩两骑来是谁?黄衣使者衫儿。手把文书口称敕,回车叱牛牵向北。一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得。半匹红绡一丈绫,系向牛头充炭直。

(1)这首诗按照情节大致可以分为三个部分,依次是:卖炭翁 碳、卖炭翁 碳、卖炭翁 碳。

(2)下列理解错误的一项是

A.“衣正单”和“人饥”呼应了“身上衣裳口中食”。

B.从“晓驾炭车”到“日已高”写出了运碳历时之久。

C.“翩翩”一词形容太监及其爪牙得意忘形的模样。

D.“惜不得”表现了卖炭翁的心如刀割、意欲抗争。

10.阅读语段,答文后题。

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石。食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也。

(1)“以”字的意思和用法与“不以千里称也”一句相同的一项是

A.策之不以其道

B.以丛草为林

C.以至鸟兽木石

D.不以善小而不为

(2)用“/”标出下列句子的停顿。

食 马 者 不 知 其 能 千 里 而 食 也

(3)文章借有关伯乐和千里马的传说,将封建统治者比作“ ”,将人才比做“ ”,而伯乐喻指 ,集中抨击的社会现象是 。

(4)千里马被埋没的直接原因是: 。作者借此表达了 的心情。

(5)对文章的中心判断正确的一项是

A.天下无马。

B.其真无马邪?其真不知马也。

C.千里马常有,而伯乐不常有。

D.世有伯乐,然后有千里马。

(6)这篇文章托物寓意,抨击统治者的错误行为。但作者没有正面阐明该怎么做。参照最后一节,你认为他主张怎样对待“千里马”那样的人才?

(培优篇)2022-2023学年下学期初中语文人教部编版八年级第六单元练习卷

参考答案与试题解析

一.选择题(共6小题)

1.下列句子中加点的虚词意义和用法相同的一项是( )

A.生物之以息相吹也/以我酌油知之

B.天之苍苍,其正色邪/其真无马邪

C.故外户而不闭/而伯乐不常有

D.骈死于槽枥之间/求二石兽于水中

【解答】A.以:因为/凭借;

B.其:连词,表示选择/副词,加强诘问语气;

C.而:连词,表示承接/连词,表示转折;

D.于:介词,在;/于:介词,在;

故选:D。

【点评】本题考查文言虚词含义的理解。解答此题的关键是先理解词语所在句子的含义,然后结合句意来推断词语意思和用法。

2.下列关于文学文化常识的表述不正确的一项是( )

A.《礼记》,我国儒家经典著作之一,是秦汉以前各种礼仪著作的选集。《礼记》中的《学记》是中国教育史上第一篇系统性的教育学论文。

B.儒家经典《周易大传》中“天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物”这两句话凝结了中国文化传统的基本精神。

C.韩愈、柳宗元,李白、苏洵、苏轼、苏辙、王安石、曾巩被称为“唐宋八大家”。

D.“说”是古代的一种议论性文体,大多就一事、一物或一种现象抒发作者的感想,篇幅一般不长,跟现代的杂文颇为相似,如《爱莲说》《马说》等。

【解答】ABD.正确;

C.有误,李白不在“唐宋八大家”之列。

故选:C。

【点评】解答此类问题,需要我们在平时的学习中做好积累。对于重点作家、朝代、国籍等必须熟记。

3.下列句子节奏划分不正确的一项是( )

A.庄子与惠子/游于濠梁之上

B.安知/我不知/鱼之乐

C.子/固非/鱼也

D.既已知吾/知之而/问我

【解答】A.正确;

B.正确;

C.正确;

D.既已知/吾知之/而问我。

故选:D。

【点评】做“断句题”要通读全文,理解文段主要意思,在此基础上再根据文意和常用的断句方法加以判读。常见的断句方法有:语法分析、对话标志、常见虚词、结构对称、固定句式等。

4.下列句中“其”字的用法不同于其他三项的一项是( )

A.择其善者而从之 B.弗食,不知其旨也

C.其此之谓乎 D.弗学,不知其善也

【解答】A.句意为:选择他们的优点而学习。其:代词,他的;

B.句意为:不吃,不知道它的味道。其:代词,它的;

C.句意为:大概说的就是这个道理。其:副词,表推测,大概;

D.句意为:不学,不知道它的好处。其:代词,它的。

故选:C。

【点评】做这类题是,要注意“词不离句”的原则,多义词在具体语言环境中总是单义的,因此要结合全局的意思确定多义词的义项。

5.下列句子中加点的词语与例句加点词语意思相同的一项是( )

例句:故虽有名马,祗辱于奴隶人之手……

A.扶苏以数谏故,上使外将兵

B.生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也

C.温故而知新,可以为师矣

D.既克,公问其故。

【解答】例句“故”为“所以”。

A.“故”为“缘故”;

B.“故”为“所以”;

C.“故”为“原来的”(指学过的知识);

D.“故”为“缘故”。

B与例句相同。

故选:B。

【点评】文言中一词多义是最常见的,学习时要注意归纳记忆。

6.下列句子中有通假字的一项是( )

A.甚矣,汝之不惠 B.安求其能千里也

C.而伯乐不常有 D.执策而临之

【解答】A.甚矣,汝之不惠:你也太不聪明了!“惠”通“慧”,聪明;

B.安求其能千里也:怎么能要求它日行千里呢?没有通假字;

C.而伯乐不常有:然而伯乐却不经常都有。没有通假字;

D.执策而临之:拿着鞭子走到它跟前。没有通假字。

故选:A。

【点评】通假字是中国古书的用字现象之一,“通假”就是“通用、借代”,即用读音相同或者相近的字代替本字。由于种种原因,书写者没有使用本字,而临时借用了音同或音近的字来替代,有人认为部分通假字就是古人所写的白字(别字)。

二.默写(共1小题)

7.默写。

(1)曲径通幽处, 禅房花木深 。

(2)山光悦鸟性, 潭影空人心 。

(3)浮云游子意, 落日故人情 。

(4)《题破山寺后禅院》中诗人抓住寺中独特的最物,形象地描绘了山寺幽深、清寂的景色的诗句是: 曲径通幽处 , 禅房花木深 。

(5)《题破山寺后禅院》中以声衬静,营造一个万籁俱寂的境界的诗句是: 万籁此都寂 , 但余钟磬音 。

(6)《题破山寺后禅院》中写美丽的山光使鸟儿欢悦,潭影使人心中的俗念消除净尽的诗句是: 山光悦鸟性 , 潭影空人心 。

(7)《送友人》以浮云孤飞、来去不定喻游子之心和以落日将下、依依不舍喻故人之情的诗句是: 浮云游子意 , 落日故人情 。

(8)《送友人》中借马鸣犹作别离之声,衬托离情别绪的诗句是: 挥手自兹去 , 萧萧班马鸣 。

【解答】答案:

(1)禅房花木深(注意“禅”的书写)

(2)潭影空人心

(3)落日故人情

(4)曲径通幽处 禅房花木深

(5)万籁此都寂 但余钟磬音(注意“磬”的书写)

(6)山光悦鸟性 潭影空人心

(7)浮云游子意 落日故人情

(8)挥手自兹去 萧萧班马鸣(注意“班”的书写)

【点评】为了保证在默写名句时不出错,关键还是平时要加强背诵和记忆,准确书写。下面几种方法可供借鉴:

1.保持良好的心态,培养识记兴趣。

2.多种方式相结合,提高识记效果。

3.提倡使用名句,巩固识记成果。

4.留心特别词句,规避识记误区。

三.文言文阅读(共3小题)

8.阅读下面的文字,完成后面的问题。

北冥有鱼,其名为鲲。鲲之大,不知其几千里也;化而为鸟,其名为鹏。鹏之背,不知其几千里也;怒而飞,其翼若垂天之云。是鸟也,海运则将徙于南冥。南冥者,天池也。《齐谐》者,志怪者也。《谐》之言曰:“鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟扶摇而上者九万里,去以六月息者也。”野马也,尘埃也,生物之以息相吹也。天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪?其视下也,亦若是则已矣。

(1)解释下列加点的词语。

①怒而飞 振奋,这里指鼓起翅膀

②六月息 气息,这里指风。

(2)比较下列句子中“其”的意义和用法,判断正确的一项是 B

①鹏之背,不知其几千里也 ②则其负大翼也无力 ③天之苍苍,其正色邪 ④其视下也,亦若是则已矣

A.①②句相同,③④句相同。

B.①②句相同,③④句不同。

C.①②句不同,③④句相同。

D.①②句不同,③④句不同。

(3)赏析“鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟扶摇而上者九万里,去以六月息者也”的语言特色。

(4)翻译文中画线的句子。

天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪?

【解答】(1)本题考查文言实词含义的理解。解答此题的关键是先理解词语所在句子的含义,然后结合句意来推断词语意思。

①句意为:当它振动翅膀奋起直飞的时候。怒:振奋,这里指用力鼓动翅膀。

②句意为:乘着六月的风离开了北海。息:气息,这里指风。

(2)本题考查对常见文言词一词多义的问题。要注意平时区别记忆。做此类题目,要着眼“意义”和“用法”两点,“意义”是就表意而言的,“用法”是就词性而言的。

①句意为:鹏的脊背,也不知道有几千里长。其,代词,它,指大鹏。

②句意为:它便无法托负巨大的翅膀。其,代词,它,指大鹏。

③句意为:天空苍苍茫茫的,难道就是它本来的颜色吗?其,难道。

④句意为:鹏往下看的时候,看见的应该也是这个样子。其,代词,它,指大鹏。

故选:B。

(3 )本题考查赏析句子。此句意思是:鹏往南方的大海迁徙的时候,翅膀拍打水面,能激起三千里的浪涛,环绕着旋风飞上了九万里的高空,乘着六月的风离开了北海。运用丰富的想象、奇特的夸张,描写了鲲鹏振翼拍水、盘旋飞向九万里高空的形象,这一形象激发人的豪情壮志,具有强烈的艺术感染力。

(4)本题考查文言文语句翻译。解答本题时要明确本句是否是特殊句式,特殊句式要按照特殊句式的翻译方法翻译。还要抓住重点词进行解释,特别是通假字、古今异义词、一词多义词等。

重点词有:苍苍,深蓝色。其,或许。正色,真正的颜色。邪,通“耶”,疑问词。翻译为:天色湛蓝,是它真正的颜色吗?还是因为天空高远而没法看到它的尽头呢?

答案:

(1)①振奋,这里指鼓起翅膀。②气息,这里指风。

(2)B

(3)此句运用丰富的想象、奇特的夸张,描写了鲲鹏振翼拍水、盘旋飞向九万里高空的形象,这一形象激发人的豪情壮志,具有强烈的艺术感染力。“击”“抟”等字传神、生动,让人产生丰富的想象和联想。

(4)天色湛蓝,是它真正的颜色吗?还是因为天空高远而没法看到它的尽头呢?

【点评】古文今译有直译和意译两种方法,直译:所谓直译,是指紧扣原文,按原文的字词和句子进行对等翻译的方法。它要求忠实于原文,一丝不苟,确切表达原意。意译:所谓意译,是指在透彻理解原文内容的基础上,为体现原作神韵风貌而进行整体翻译的今译方法。

9.

卖炭翁

(唐 白居易)

卖炭翁,伐薪烧炭南山中。满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食。可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。夜来城外一尺雪,晓驾炭车辗冰辙。牛困人饥日已高,市南门外泥中歇。翩翩两骑来是谁?黄衣使者衫儿。手把文书口称敕,回车叱牛牵向北。一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得。半匹红绡一丈绫,系向牛头充炭直。

(1)这首诗按照情节大致可以分为三个部分,依次是:卖炭翁 烧 碳、卖炭翁 运 碳、卖炭翁 抢 碳。

(2)下列理解错误的一项是 D

A.“衣正单”和“人饥”呼应了“身上衣裳口中食”。

B.从“晓驾炭车”到“日已高”写出了运碳历时之久。

C.“翩翩”一词形容太监及其爪牙得意忘形的模样。

D.“惜不得”表现了卖炭翁的心如刀割、意欲抗争。

【解答】(1)本题考查对文本内容的理解与掌握。细读文本,然后正确翻译后可知,“卖炭翁,伐薪烧炭南山中。满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食。可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。“为卖炭翁烧炭。“夜来城外一尺雪,晓驾炭车辗冰辙。牛困人饥日已高,市南门外泥中歇。“为卖炭翁运炭。“.翩翩两骑来是谁?黄衣使者衫儿。手把文书口称敕,回车叱牛牵向北。一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得。半匹红绡一丈绫,系向牛头充炭直“为卖炭翁抢炭。

(2)本题考查对文本内容的理解与掌握。

A.正确。

B.正确。

C.正确。

D.有误,“惜不得”表现了卖炭翁虽万般不舍却又无可奈何的情态。

故选:D

答案:

(1)烧;运;抢

(2)D

【点评】本题考查学生对诗歌的理解与掌握,学生要明确,作答此类题目的关键是认真读诗,反复诵读,仔细分析诗中画面,联系创作背景感受作者的感情,即可作答。

10.阅读语段,答文后题。

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石。食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也。

(1)“以”字的意思和用法与“不以千里称也”一句相同的一项是 A

A.策之不以其道

B.以丛草为林

C.以至鸟兽木石

D.不以善小而不为

(2)用“/”标出下列句子的停顿。

食 马 者 不 知 其 能 千 里 而 食 也

(3)文章借有关伯乐和千里马的传说,将封建统治者比作“ 食马者 ”,将人才比做“ 千里马 ”,而伯乐喻指 圣明的君主 ,集中抨击的社会现象是 统治者埋没、摧残人才 。

(4)千里马被埋没的直接原因是: 食马者不知其能千里而食也 。作者借此表达了 怀才不遇、壮志难酬 的心情。

(5)对文章的中心判断正确的一项是 B

A.天下无马。

B.其真无马邪?其真不知马也。

C.千里马常有,而伯乐不常有。

D.世有伯乐,然后有千里马。

(6)这篇文章托物寓意,抨击统治者的错误行为。但作者没有正面阐明该怎么做。参照最后一节,你认为他主张怎样对待“千里马”那样的人才?

【解答】(1)本题考查对文言虚词“以”的辨析能力。答题需要结合句子的意思来理解“以”的含义,然后总结归纳得出答案。 例句:句意为:不以千里马著称;以:按照。

A.句意为:不按照(驱使千里马的)正确方法鞭打它;以:按照。

B.句意为:把从草当作山林;以:把。

C.句意为:甚至鸟兽木石;以至:甚至。

D.句意为:不要因为是很小的好事就不去做;以:因为。

故选:A。

(2)本题考查学生划分文言句子节奏的能力。一般来说,主谓之间应该有停顿,句领起全句的语气词后应该有停顿,几个连动的成分之间也应该有停顿。所以划分句子节奏时,除了要考虑句子的意思,还要考虑句子的结构。句意为:喂马的人不知道它能(日行)千里而(像普通的马一样)来喂养它;故断句为:食马者∕不知其能千里∕而食也。

(3)本题考查对文言文内容的理解与分析能力。解答此题需在通晓全文大意的基础上,抓住关键语句来分析。文本中提到,千里马常有,伯乐不常有,如果没有伯乐,纵使有千里马也不能被发现;文中以“食马者”指愚妄浅薄的封建统治者;“千里马”比喻人才;“伯乐”是善于发现人才的人。结合当今的社会现状可以联想到,社会上同样也不缺少有才能的人,但是缺少发现他们、欣赏他们、尊重他们、任用他们的人,出现了人才被埋没而不能发挥其才能的现象。综述为:食马者;人才;善于发现人才的人;统治阶级埋没、摧残人才。食马者;千里马;圣明的君主;统治者埋没、摧残人才。

(4)第一问:本题考查提炼信息。解答此题需在通晓全文大意的基础上,结合题目的提示,找出合适的语句。结合内容,千里马被埋没的直接原因可提取“食马者不知其能千里而食也”一句作为答案;

第二问:本题考查理解作者的情感。结合内容可知,本文的中心句为“其真无马邪?其真不知马也”,这句话的意思是:难道真的没有千里马吗?大概是真的不认识千里马吧;从中可知,表达了作者怀才不遇、壮志难酬的心情。

(5)本题考查对文中主旨的辨析能力。结合内容可知,这篇文章托物寓意,抨击统治者的愚妄无知,平庸浅薄,表达韩愈怀才不遇,有志难酬的愤懑心情。据此可知,文中的“其真无马邪?其真不知马也”表达了这一观点。

故选:B。

(6)本题属于开放性题目。解答此题需在通晓全文大意的基础上,结合自己的认识来阐述。结合内容,围绕着“要知人善用”来阐述,言之有理即可。

答案:

(1)A

(2)食马者∕不知其能千里∕而食也。

(3)食马者;千里马;圣明的君主;统治者埋没、摧残人才。

(4)食马者不知其能千里而食也;怀才不遇、壮志难酬。

(5)B

(6)示例:要能够重视人才,知人善用。

【点评】做“断句题”要通读全文,理解文段主要意思,在此基础上再根据文意和常用的断句方法加以判读。常见的断句方法有:语法分析、对话标志、常见虚词、结构对称、固定句式等。

第1页(共1页)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读