2023二轮复习-风和大气环流-课件(共45张PPT)

文档属性

| 名称 | 2023二轮复习-风和大气环流-课件(共45张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-01-12 12:12:05 | ||

图片预览

文档简介

(共45张PPT)

风和大气环流

大气的运动

微

专

题

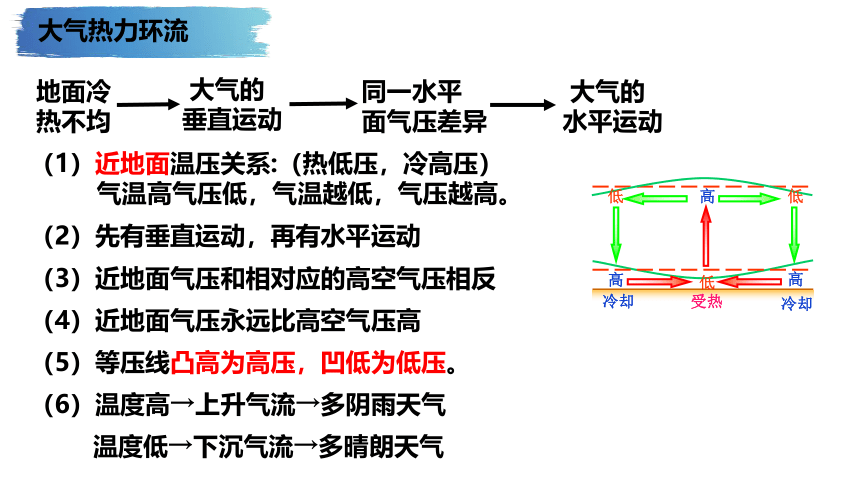

大气热力环流

高

低

低

高

高

低

受热

冷却

冷却

地面冷

热不均

大气的

垂直运动

同一水平

面气压差异

大气的

水平运动

(1)近地面温压关系:(热低压,冷高压)

气温高气压低,气温越低,气压越高。

(2)先有垂直运动,再有水平运动

(3)近地面气压和相对应的高空气压相反

(4)近地面气压永远比高空气压高

(5)等压线凸高为高压,凹低为低压。

(6)温度高→上升气流→多阴雨天气

温度低→下沉气流→多晴朗天气

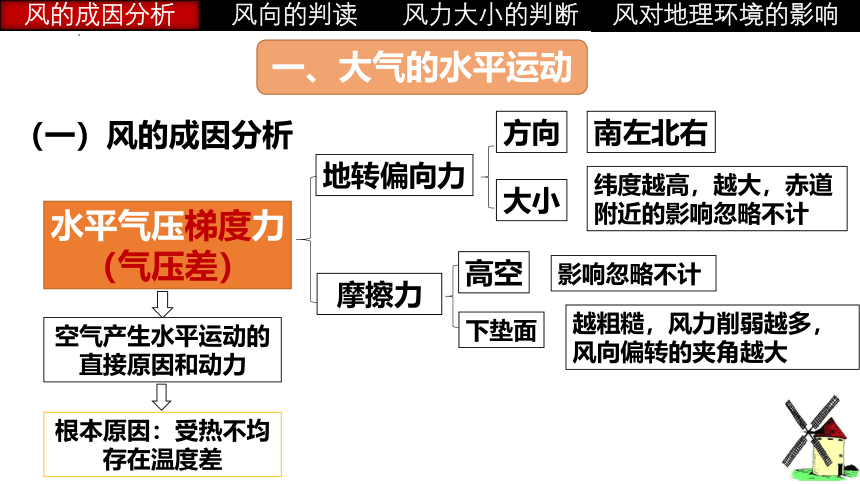

(一)风的成因分析

一、大气的水平运动

水平气压梯度力

(气压差)

空气产生水平运动的直接原因和动力

根本原因:受热不均

存在温度差

地转偏向力

方向

南左北右

大小

纬度越高,越大,赤道附近的影响忽略不计

摩擦力

高空

下垫面

影响忽略不计

越粗糙,风力削弱越多,风向偏转的夹角越大

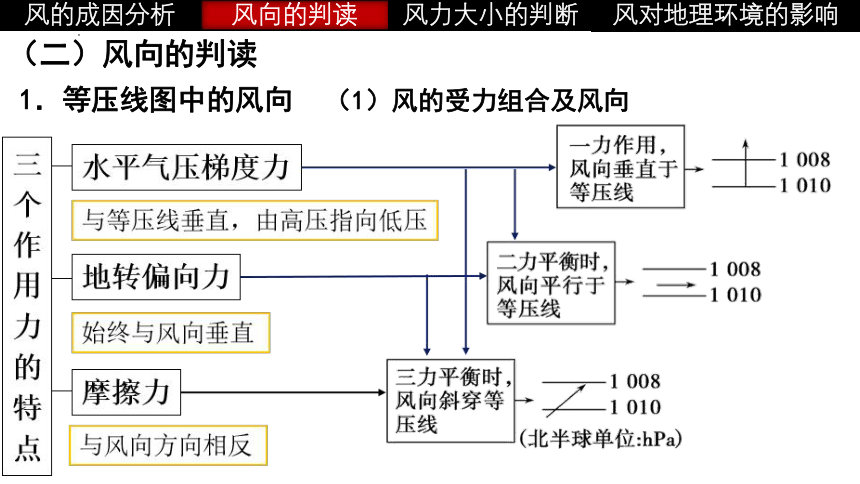

(二)风向的判读

1.等压线图中的风向

(1)风的受力组合及风向

490

492

494

496

498

500 气压/hPa

风向与等压线平行

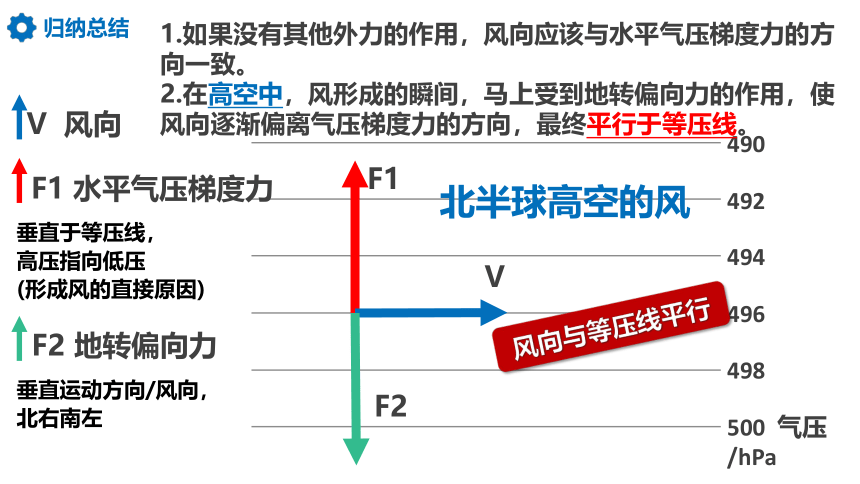

1.如果没有其他外力的作用,风向应该与水平气压梯度力的方向一致。

2.在高空中,风形成的瞬间,马上受到地转偏向力的作用,使风向逐渐偏离气压梯度力的方向,最终平行于等压线。

归纳总结

V 风向

F1 水平气压梯度力

F2 地转偏向力

垂直于等压线,

高压指向低压

(形成风的直接原因)

垂直运动方向/风向,

北右南左

F1

F2

V

北半球高空的风

490

492

494

496

498

500 气压/hPa

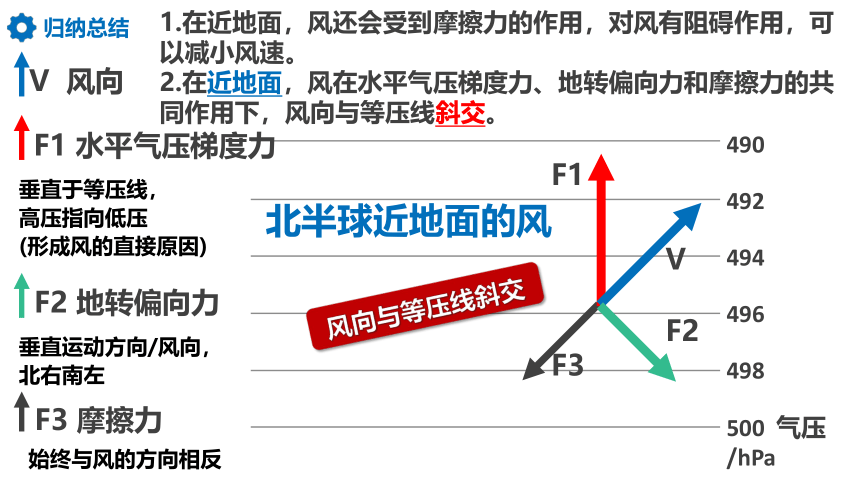

归纳总结

1.在近地面,风还会受到摩擦力的作用,对风有阻碍作用,可以减小风速。

2.在近地面,风在水平气压梯度力、地转偏向力和摩擦力的共同作用下,风向与等压线斜交。

F3 摩擦力

V 风向

F1 水平气压梯度力

F2 地转偏向力

垂直于等压线,

高压指向低压

(形成风的直接原因)

垂直运动方向/风向,

北右南左

始终与风的方向相反

风向与等压线斜交

V

F1

F2

F3

北半球近地面的风

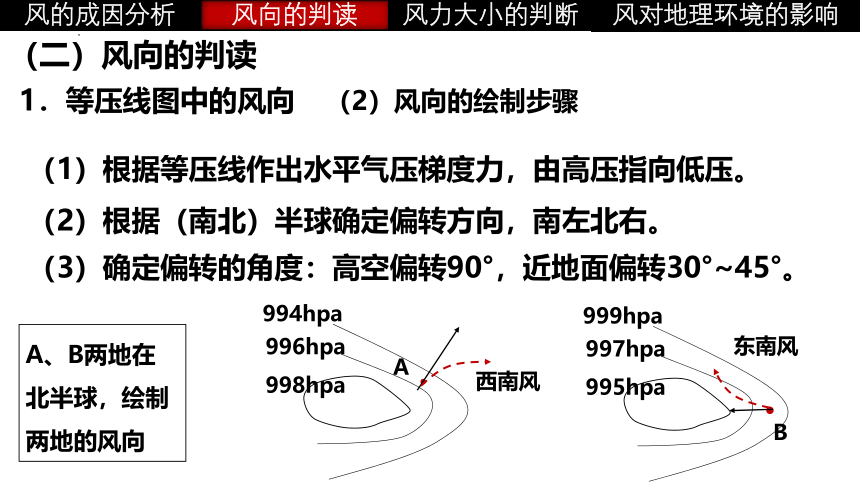

(2)根据(南北)半球确定偏转方向,南左北右。

(1)根据等压线作出水平气压梯度力,由高压指向低压。

(3)确定偏转的角度:高空偏转90°,近地面偏转30°~45°。

998hpa

996hpa

994hpa

995hpa

997hpa

999hpa

A

B

A、B两地在

北半球,绘制两地的风向

西南风

东南风

(二)风向的判读

1.等压线图中的风向

(2)风向的绘制步骤

(二)风向的判读

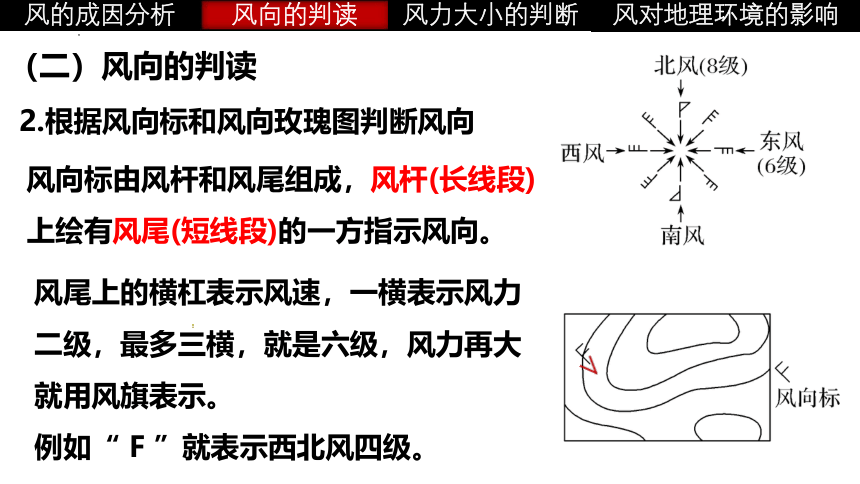

2.根据风向标和风向玫瑰图判断风向

风向标由风杆和风尾组成,风杆(长线段)上绘有风尾(短线段)的一方指示风向。

风尾上的横杠表示风速,一横表示风力二级,最多三横,就是六级,风力再大就用风旗表示。

例如“ F ”就表示西北风四级。

(二)风向的判读

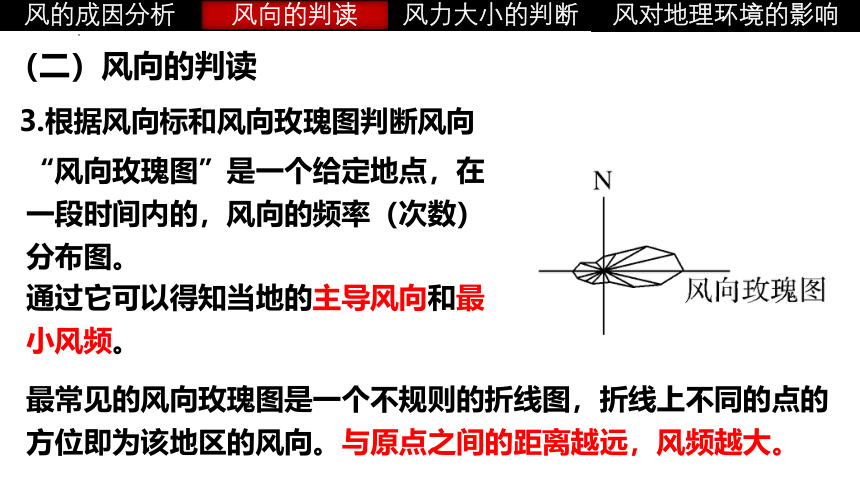

3.根据风向标和风向玫瑰图判断风向

“风向玫瑰图”是一个给定地点,在一段时间内的,风向的频率(次数)分布图。

通过它可以得知当地的主导风向和最小风频。

最常见的风向玫瑰图是一个不规则的折线图,折线上不同的点的方位即为该地区的风向。与原点之间的距离越远,风频越大。

(二)风向的判读

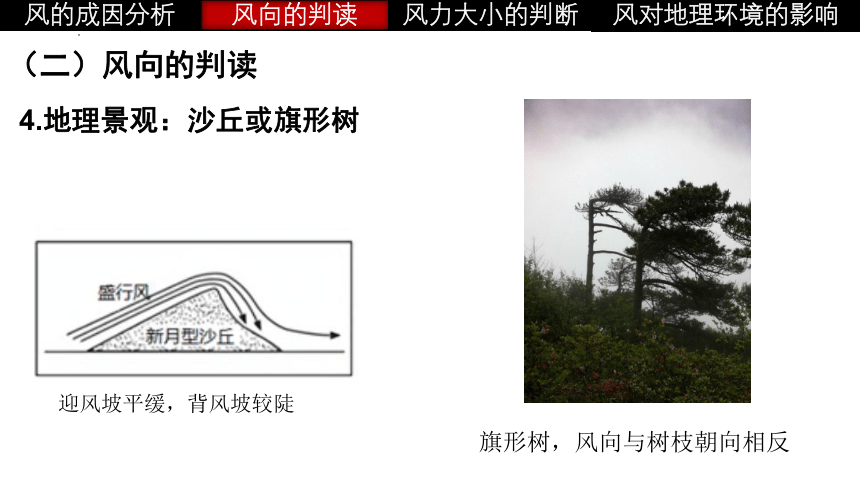

4.地理景观:沙丘或旗形树

迎风坡平缓,背风坡较陡

旗形树,风向与树枝朝向相反

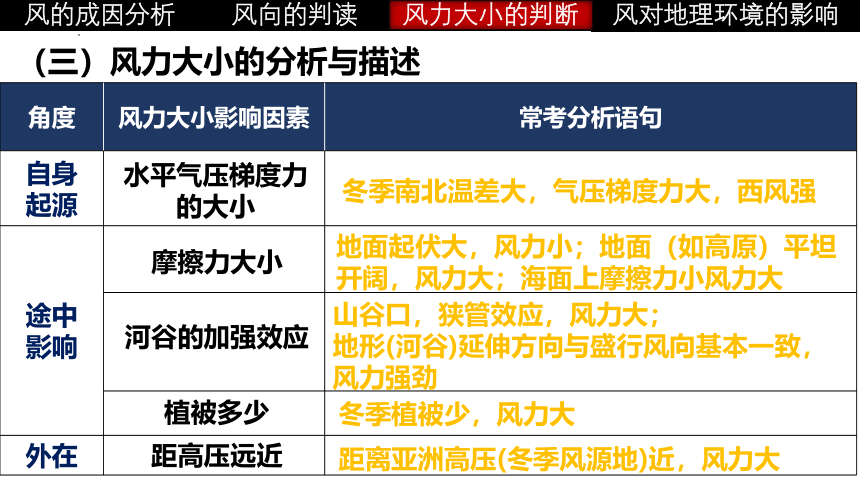

(三)风力大小的分析与描述

角度 风力大小影响因素 常考分析语句

自身

起源

途中

影响

外在

水平气压梯度力的大小

摩擦力大小

河谷的加强效应

植被多少

距高压远近

冬季南北温差大,气压梯度力大,西风强

地面起伏大,风力小;地面(如高原)平坦开阔,风力大;海面上摩擦力小风力大

山谷口,狭管效应,风力大;

地形(河谷)延伸方向与盛行风向基本一致,风力强劲

冬季植被少,风力大

距离亚洲高压(冬季风源地)近,风力大

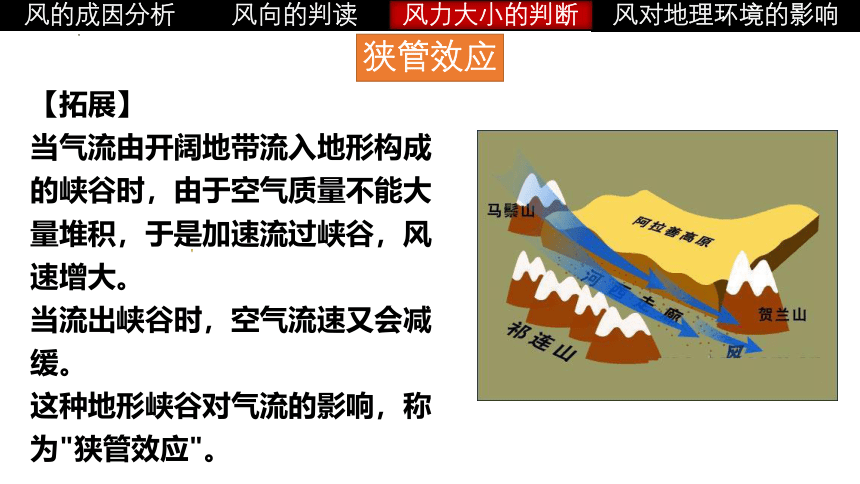

【拓展】

当气流由开阔地带流入地形构成的峡谷时,由于空气质量不能大量堆积,于是加速流过峡谷,风速增大。

当流出峡谷时,空气流速又会减缓。

这种地形峡谷对气流的影响,称为"狭管效应"。

狭管效应

焚风效应是指当气流经过山脉时,沿迎风坡上升冷却,形成降水(山腰最多)。过山后空气沿背风坡下沉,温度上升,湿度下降。

焚风效应

(四)风对地理环境的影响

1.对自然环境的影响

(1)对气候

(四)风对对地理环境的影响

1.对自然环境的影响

(2)对地形

(3)水文——洋流

风蚀蘑菇

新月形沙丘

(四)风对对地理环境的影响

2.对人文环境的影响

农业 冬季风: 夏季风:

干热风: 焚风:

城市 规划 居民区

工业区

交通

能源

寒潮

不稳定,多旱涝灾害

高温、干旱、强风

催熟

上风向

下风向

飞机起降;船只航行

内陆(靠近冬季风源地)、沿海风力大可建风电站

风内容的思维导图

气压带风带的形成

北半球气压中心与季风环流

气压带风带的季节性移动

假设条件:

① 地球不自转 ; ② 地表性质均一;

③ 太阳直射赤道。

1.赤道和极地之间的单圈环流

热

冷

假设条件:

1、地表地形平坦;

2、地表物质均均匀;

3、直射点直射在赤道上;

4、考虑高低纬度之间的受热不均;

5、不考虑地转偏向力(地球运动)。

三圈环流

假设条件:

1、地表地形平坦;

2、地表物质均均匀;

3、直射点直射在赤道上;

4、考虑高低纬度之间的受热不均;

5、考虑地转偏向力(地球运动)。

赤道附近形成低压

极地附近形成高压

60°N附近形成低压

30°N附近形成高压

极地高气压带

副极地低气压带

0°

30°N

60°N

90°N

东北信风带

盛行西风

极地东风

极锋

南风

近地面气流右偏成东北风

副热带高气压带

赤道低气压带

高空北上气流右偏成西南风

高空西风带

到北纬30度上空偏转成西风,气流无法北上,在此堆积

被迫下沉

2.考虑高低纬之间的受热不均、地转偏向力

——三圈环流

以北半球为例

3.气压带和风带形成的主要因素

热力原因:受热膨胀上升

热力原因:冷却收缩下沉

动力原因:冷暖气流辐合上升

动力原因:聚积下沉

热力因素 动力因素

4.气压带和风带的干湿性质

低气压

低气压带空气上升,水汽冷却容易凝结,

气候比较湿润。

60°N

30°N

风从低纬吹向高纬,水汽冷却容易凝结,

气候比较湿润。

高气压

高气压带空气下沉,水汽受热难易凝结,

气候比较干燥。

30°N

0°

风从高纬吹向低纬,水汽受热难易凝结,

气候比较干燥。

4.气压带和风带的干湿性质

湿热

干热

冷湿

冷干

干燥

暖湿

干冷

气压带与风带的季节移动

30°

60°

30°

60°

由于太阳直射点的南北移动,气压带和风带在一年内作周期性的季节移动。

大致移动5个纬度

夏季偏北,冬季偏南

1.移动规律

在北半球,与二分日相比,气压带和风带的位置大致是:

全球性大气环流的形成

四、气压带、风带季节移动与大气活动中心

1.海陆气压中心形成的原理一海陆热力性质的差异

①冬季,大陆降温较快,气温比海洋低,气流下沉,形成高气压中心;海洋气温相对较高,气流上升,形成低气压中心。如下图(以北半球为例)

陆地

海洋

高气压中心

低气压中心

大陆为冷源,空气受冷收缩下沉,近地面形成高气压中心

海洋相对是热源,空气受热膨胀上升,近海面形成低压中心

1月

②夏季,大陆增温较快,气温比海洋高,气流上升,形成低气压中心;海洋气温相对较低,气流下沉,形成高压中心。如下图(以北半球为例)

陆地

海洋

低气压中心

高气压中心

大陆为热源,空气受热膨胀上升,近低面形成低压中心

海洋相对是冷源,空气受冷收缩下沉,近海面形成高气压中心

7月

1.北半球的高低压中心

冬季:

亚洲低压;

夏威夷高压(太平洋)

亚速尔高压(大西洋)

亚洲高压;

阿留申低压(太平洋)

冰岛低压(大西洋)

夏季:

切断副热带高压带

切断副极地低压带

2. 东亚季风和南亚季风

南亚季风:夏季吹西南风,冬季吹西北风

东亚季风:夏季吹东南风,冬季吹东北风。

成因:海陆热力性质差异

成因:海陆热力性质差异以及(西南风)气压带风带的季节性移动。

蒙古-西伯利亚高压

赤道

东北季风

东亚

西北季风

南亚

寒冷干燥

温和干燥

海陆热力性质差异

冬季

阿留申

低压

水平气压梯度力

澳大利亚北部

西北季风

气压带、风带的季节移动

3.冬、夏季风的形成

赤道

印度低压

西太平洋副热带高压

副热带高压

西南季风

东亚

东南季风

南亚

温暖湿润

炎热湿润

夏季

海陆热力性质差异

气压带和风带的季节移动

南半球的东南信风向北越过赤道后,向右偏转形成

东南信风

东

亚

南亚

东南亚

副热带高压

小结:东亚季风与南亚季风的比较※

季风 类型 东亚季风 南亚季风 冬季 夏季 冬季 夏季

风向

源地

成因

性质

比较 气候 ____________季风气候 _____季风气候 主要 分布区 西北风

东南风

东北风

西南风

海陆热力

性质差异

气压带、风带的季节移动

寒冷干燥

温暖湿润

温和干燥

炎热湿润

亚热带、温带

热带

蒙古-西伯

利亚高压

西太平洋

副热带高压

蒙古-西伯

利亚高压

南印度洋

东南信风

海陆热力

性质差异

海陆热力

性质差异

我国东部、朝鲜半岛

日本、俄罗斯太平洋沿岸

中南半岛、印度半岛

我国云南南部和海南岛

冬季风强于夏季风

夏季风强于冬季风

最典型※

下图为“风形成示意图”和“北半球某区域近地面等压线分布图”,据此完成下面小题。

1.关于左图中a、b、c、d的说法正确的是( )

A.a表示摩擦力,只改变风速不改变风向

B.b表示地转偏向力,只改变风向不改变风速

C.c表示南半球近地面风向

D.d表示水平气压梯度力,既改变风向又改变风速

2.乙图中A、B、C、D四个箭头能正确表示当地

风向的是( )

A.A B.B C.C D.D

1、2

d——水平气压梯度力:垂直于等压线,由高压指向低压。(是大气水平运动的原动力,是形成风的直接原因)

c——风:北半球近地面的风,与等压线斜交。

a——地转偏向力:与风向垂直,南左北右。

(只影响风向,不影响风速。)(南左北右赤道无,纬度越高越显著。)

(水平运动物体的速度越大,地转偏向力越显著)

b——摩擦力:始终与风向相反。(降低风速)

北半球近地面的风向:高压指向低压,垂直等压线,然后向右偏转30-45°

下图为北半球某地等压面的垂直剖面图,图中①和②的海拔高度均为6千米。读图,完成下面小题。

3.图中四地风力大小判断正确的是( )

A.①<② ③>④ B.①<② ③<④

C.①>② ③<④ D.①>② ③>④

4.①处风向为( )

A.西南风 B.正西风

C.东北风 D.正东风

3、4

水平方向上,相同的距离,穿过的等压面越多,代表气压变化越大。(等压面越倾斜,气压变化越大,水平气压梯度力就越大;等压面越水平,气压变化越小,水平气压梯度力就越小)

①②处于同一水平面上,在该水平面上,①处附近气压变化较大,表明水平气压梯度力较大,风力较大; ②处附近同一水平面上,气压变化较小,表明水平气压梯度力较小,风力较小,因此①>②。 同理,③>④。

①地附近左侧气压高,右侧气压低,水平气压梯度力由左侧指向右侧,即由南指向北。

北半球高空的风,向右偏转90°,为正西风。

寒潮是因强冷空气迅速入侵造成某地大范围的剧烈降温等现象的天气过程。下图为某年冬日海平面等压线分布图(局部),该日前后发生了影响我国大部分地区的强寒潮。读图完成下面小题。

5.该寒潮的发源地与北京的风向是( )

A.M地,东风 B.M地,北风

C.N地,西风 D.N地,南风

6.下列地区风力最强的地方是( )

A.M地 B.N地 C.郑州 D.呼和浩特

5、6

北半球寒潮主要发生的时节是冬季,影响我国寒潮的强冷空气主要发源于蒙古、西伯利亚地区。且M为内陆的冷高气压中心,也叫“亚洲高压”。

判定某地的风向,首先从高压指向低压且垂直于等压线做出水平气压梯度力,北半球近地面的风向,向右偏转(一般为30°~45°),由此可判断北京的风向是偏北风。

呼和浩特 等压线最密集,风力最强。

下图为东亚部分地区500百帕等压面的高度

分布图。读图完成下面小题。

7.重庆5500米高空的风向是( )

A.东风 B.西风

C.西南风 D.东北风

8.海平面气压由低到高排序是( )

A.昆明、重庆、长沙、台北

B.青岛、上海、长沙、昆明

C.台北、长沙、重庆、昆明

D.昆明、长沙、上海、青岛

7、8

一般来说,海拔越高,气压越低。

图中显示的气压都是500百帕,而500百帕的气压所在的海拔向北方降低。说明如果海拔相等,南方的高空气压高,北方的高空气压低。

先画出水平气压梯度力,由高压指向低压并垂直于等压面。然后在北半球的高空,向右偏90°,风与等压面平行,重庆5500米高空的风为西风。

高空的气压高低:昆明>长沙>上海>青岛。

近地面的气压高低,与高空相反:昆明<长沙<上海<青岛

当暖湿空气流经冷的下垫面时,空气中的水汽易冷却凝结成雾,大多数海雾均属此类。风力过大或过小都不利于海雾的形成。下左图为太平洋某地不同风向下成雾频次图,下右图为该地所在经线海域成雾频次时空分布图。据此完成下面小题。

9.该地最有利于海雾形成的风向和该地所在经线每年6月至9月海雾频发南界移动的方位分别为( )

A.西南 北 B.西南 南

C.东北 北 D.东北 南

10.风力过大或过小都不利于海雾形成的原因是( )

A.风力过大,水汽不易凝结 B.风力过大,水汽容易蒸发

C.风力过小,利于水汽输送 D.风力过小,太阳辐射偏弱

11.有关极地高气压带形成的叙述中正确的是( )

A.在两极,终年高温,近地面空气受热膨胀上升,近地面形成高气压

B.在两极,终年高温,近地面空气受热膨胀上升,近地面形成低气压

C.在两极,终年寒冷,近地面空气冷却下沉,近地面形成低气压

D.在两极,终年寒冷,近地面空气冷却下沉,近地面形成高气压

9、10、11

根据成雾频次图可知,当吹西南风时,形成海雾的次数最多。

每年6月—9月,成雾频次的等值线向高纬弯曲,说明海雾频发南界不断往北移动。

大多数海雾都是暖湿空气流经冷的下垫面时,空气中的水汽冷却凝结成雾。

下图示意世界局部地区气压带、风带分布情况。读图完成下面小题。

12.该图所示的月份和气压带的成因分别是( )

A.1月动力原因 B.1月热力原因

C.7月动力原因 D.7月热力原因

13.关于图示季节图中甲、乙两地的气候特点及成因,叙述正确的是( )

A.甲地:受中纬西风控制→湿润多雨

B.乙地:受中纬西风控制→干燥少雨

C.甲地:受低纬信风控制→干燥少雨

D.乙地:受低纬信风控制→湿润多雨

14.如图,示意北半球气压带及风带,读图,下列说法正确的是( )

A.甲为东北信风带

B.乙处盛行上升气流

C.丙为盛行西风带

D.丙处风向为东北风

12、13、14

气压带和风带向南移动,1月。

气压带的成因:

赤道低压——热力;副热带高压——动力

副极地低压——动力;极地高压——热力

风带和降水:

1.低纬信风和极地东风:干燥少雨

2.中纬西风:湿润多雨

副热带高气压带

东南信风

盛行西南风

S

风带方向和半球的关系:北撇南捺

15.表示南半球西风带的是( )

A.① B.② C.③ D.④

16.终年受①风带与③风带之间的气压带控制的地区,其气候特点是( )

A.终年温和湿润

B.终年高温多雨

C.终年炎热干燥

D.夏季高温多雨,冬季寒冷干燥

读地球近地面主要风带示意图。

15、16

风带和降水:

低纬信风和极地东风——从较高纬度到较低纬度——干燥少雨。

中纬西风——从较低纬度到较高纬度——湿润多雨。

气压带和降水:

低压上升多雨,高压下沉干燥。

北半球-东北信风

北半球-盛行西南风

南半球-东南信风

南半球-盛行西北风

读北半球,中低纬度,气压带和风带移动规律模式示意图,据此完成下面小题。

17.下列关于左图所示季节各纬度气流运动的叙述,正确的是( )

A.0°—10°N盛行东南风

B.10°N—20°N盛行下沉气流

C.20°N—30°N盛行上升气流

D.30°N—40°N盛行西南风

18.两幅图反映的时间与P地季节

对应正确的是( )

A.左图表示7月份,P地正值夏季

B.右图表示7月份,P地正值夏季

C.左图表示1月份,P地正值夏季

D.右图表示1月份,P地正值夏季

17、18

副高南移

赤道低气压带北移

副高北移

图为世界部分地区三圈环流示意图,图中箭头表示气流的运动方向。读图,完成下面小题。

19.通常能够为所影响地区带来降水的有( )

A.①③④ B.①②⑤

C.③④⑤ D.①⑤⑥

下图为气压带、风带局部示意图,箭头表示地球的自转方向,据此完成下面小题。

20.根据图中图中气压带风带的位置,判断此时北半球中纬度地区季节为( )

A.夏季 B.冬季 C.春季 D.秋季

19、20

赤道低气压带北移

①赤道低气压带 ②高空气流 ③副热带高气压带 ④东北信风带 ⑤盛行西风带 ⑥副极地低气压带

副热带高气压带南移

S

21.读下图,分析回答下列问题。

(1)图中箭头表示的含义:①水平气压梯度力,②风向,③地转偏向力,④摩擦力。

(2)①与等压线的关系是垂直,其方向是由高压指向低压。

(3)若无④,只受①③影响,则②与等压线的关系是平行。此时,①与③的关系是大小相等,方向相反。

(4)近地面大气中,②与等压线的关系是相交。此图表示的地区在北(填“南”或“北”)半球,理由是风向向右偏转。

(5)图中M、N两地相比,风力较大的是N地,原因是 等压线较密集,水平气压梯度力大。

21

1.水平气压梯度力:垂直于等压线,由高压指向低压。(是大气水平运动的原动力,是形成风的直接原因)

2.风:北半球近地面的风,与等压线斜交。

3.地转偏向力:与风向垂直,南左北右。

(只影响风向,不影响风速。)(南左北右赤道无,纬度越高越显著。)

(水平运动物体的速度越大,地转偏向力越显著)

4.摩擦力:始终与风向相反。(降低风速)

22.读北半球1月份部分地区海平面等压线分布图,回答下列问题。

(1)填出图中A、B气压中心的名称:A亚洲高压或蒙古-西伯利亚高压,B阿留申低压。

(2)A气压形成的原因是_冬季陆地降温快气温低,空气收缩下沉,被切断的气压带是副极地低压带。

(3)受气压中心的影响,图中C点盛行西北风,D点盛行__东北_________风。

(4)D地7月盛行西南风,其形成原因是南半球东南信风向北越过赤道,在北半球地转偏向力作用下右偏而形成西南风,由此可见,季风气候的形成原因有海陆热力性质差异和气压带和风带季节性移动。

22

⑴东亚季风——海陆热力性质差异

太平洋是世界最大的大洋,亚欧大陆是世界最大的大陆,东亚居于两者之间,海陆的气温对比和季节变化比其它任何地区都要显著。

所以,海陆热力性质差异引起的季风,在东亚最为典型,范围大致包括我国东部、朝鲜半岛和日本等地区。

(2)南亚季风——海陆热力性质差异、气压带风带的季节移动

冬季,赤道低压带移到赤道以南,盘据在亚洲大陆上的高压影响到南亚,高压南部盛行东北风,这就是南亚的冬季风。冬季风因远离源地,因而势力较弱。

夏季,赤道低压带北移,并与亚洲大陆上的印度低压连成一体。南半球的东南信风越过赤道,在地转偏向力的作用下,变为西南风吹向南亚,这就是南亚夏季的西南季风。在南亚,夏季风的势力强于冬季风。

东亚-西北季风

南亚-东北季风

东亚-东南季风

南亚-西南季风

南半球-东南信风

风和大气环流

大气的运动

微

专

题

大气热力环流

高

低

低

高

高

低

受热

冷却

冷却

地面冷

热不均

大气的

垂直运动

同一水平

面气压差异

大气的

水平运动

(1)近地面温压关系:(热低压,冷高压)

气温高气压低,气温越低,气压越高。

(2)先有垂直运动,再有水平运动

(3)近地面气压和相对应的高空气压相反

(4)近地面气压永远比高空气压高

(5)等压线凸高为高压,凹低为低压。

(6)温度高→上升气流→多阴雨天气

温度低→下沉气流→多晴朗天气

(一)风的成因分析

一、大气的水平运动

水平气压梯度力

(气压差)

空气产生水平运动的直接原因和动力

根本原因:受热不均

存在温度差

地转偏向力

方向

南左北右

大小

纬度越高,越大,赤道附近的影响忽略不计

摩擦力

高空

下垫面

影响忽略不计

越粗糙,风力削弱越多,风向偏转的夹角越大

(二)风向的判读

1.等压线图中的风向

(1)风的受力组合及风向

490

492

494

496

498

500 气压/hPa

风向与等压线平行

1.如果没有其他外力的作用,风向应该与水平气压梯度力的方向一致。

2.在高空中,风形成的瞬间,马上受到地转偏向力的作用,使风向逐渐偏离气压梯度力的方向,最终平行于等压线。

归纳总结

V 风向

F1 水平气压梯度力

F2 地转偏向力

垂直于等压线,

高压指向低压

(形成风的直接原因)

垂直运动方向/风向,

北右南左

F1

F2

V

北半球高空的风

490

492

494

496

498

500 气压/hPa

归纳总结

1.在近地面,风还会受到摩擦力的作用,对风有阻碍作用,可以减小风速。

2.在近地面,风在水平气压梯度力、地转偏向力和摩擦力的共同作用下,风向与等压线斜交。

F3 摩擦力

V 风向

F1 水平气压梯度力

F2 地转偏向力

垂直于等压线,

高压指向低压

(形成风的直接原因)

垂直运动方向/风向,

北右南左

始终与风的方向相反

风向与等压线斜交

V

F1

F2

F3

北半球近地面的风

(2)根据(南北)半球确定偏转方向,南左北右。

(1)根据等压线作出水平气压梯度力,由高压指向低压。

(3)确定偏转的角度:高空偏转90°,近地面偏转30°~45°。

998hpa

996hpa

994hpa

995hpa

997hpa

999hpa

A

B

A、B两地在

北半球,绘制两地的风向

西南风

东南风

(二)风向的判读

1.等压线图中的风向

(2)风向的绘制步骤

(二)风向的判读

2.根据风向标和风向玫瑰图判断风向

风向标由风杆和风尾组成,风杆(长线段)上绘有风尾(短线段)的一方指示风向。

风尾上的横杠表示风速,一横表示风力二级,最多三横,就是六级,风力再大就用风旗表示。

例如“ F ”就表示西北风四级。

(二)风向的判读

3.根据风向标和风向玫瑰图判断风向

“风向玫瑰图”是一个给定地点,在一段时间内的,风向的频率(次数)分布图。

通过它可以得知当地的主导风向和最小风频。

最常见的风向玫瑰图是一个不规则的折线图,折线上不同的点的方位即为该地区的风向。与原点之间的距离越远,风频越大。

(二)风向的判读

4.地理景观:沙丘或旗形树

迎风坡平缓,背风坡较陡

旗形树,风向与树枝朝向相反

(三)风力大小的分析与描述

角度 风力大小影响因素 常考分析语句

自身

起源

途中

影响

外在

水平气压梯度力的大小

摩擦力大小

河谷的加强效应

植被多少

距高压远近

冬季南北温差大,气压梯度力大,西风强

地面起伏大,风力小;地面(如高原)平坦开阔,风力大;海面上摩擦力小风力大

山谷口,狭管效应,风力大;

地形(河谷)延伸方向与盛行风向基本一致,风力强劲

冬季植被少,风力大

距离亚洲高压(冬季风源地)近,风力大

【拓展】

当气流由开阔地带流入地形构成的峡谷时,由于空气质量不能大量堆积,于是加速流过峡谷,风速增大。

当流出峡谷时,空气流速又会减缓。

这种地形峡谷对气流的影响,称为"狭管效应"。

狭管效应

焚风效应是指当气流经过山脉时,沿迎风坡上升冷却,形成降水(山腰最多)。过山后空气沿背风坡下沉,温度上升,湿度下降。

焚风效应

(四)风对地理环境的影响

1.对自然环境的影响

(1)对气候

(四)风对对地理环境的影响

1.对自然环境的影响

(2)对地形

(3)水文——洋流

风蚀蘑菇

新月形沙丘

(四)风对对地理环境的影响

2.对人文环境的影响

农业 冬季风: 夏季风:

干热风: 焚风:

城市 规划 居民区

工业区

交通

能源

寒潮

不稳定,多旱涝灾害

高温、干旱、强风

催熟

上风向

下风向

飞机起降;船只航行

内陆(靠近冬季风源地)、沿海风力大可建风电站

风内容的思维导图

气压带风带的形成

北半球气压中心与季风环流

气压带风带的季节性移动

假设条件:

① 地球不自转 ; ② 地表性质均一;

③ 太阳直射赤道。

1.赤道和极地之间的单圈环流

热

冷

假设条件:

1、地表地形平坦;

2、地表物质均均匀;

3、直射点直射在赤道上;

4、考虑高低纬度之间的受热不均;

5、不考虑地转偏向力(地球运动)。

三圈环流

假设条件:

1、地表地形平坦;

2、地表物质均均匀;

3、直射点直射在赤道上;

4、考虑高低纬度之间的受热不均;

5、考虑地转偏向力(地球运动)。

赤道附近形成低压

极地附近形成高压

60°N附近形成低压

30°N附近形成高压

极地高气压带

副极地低气压带

0°

30°N

60°N

90°N

东北信风带

盛行西风

极地东风

极锋

南风

近地面气流右偏成东北风

副热带高气压带

赤道低气压带

高空北上气流右偏成西南风

高空西风带

到北纬30度上空偏转成西风,气流无法北上,在此堆积

被迫下沉

2.考虑高低纬之间的受热不均、地转偏向力

——三圈环流

以北半球为例

3.气压带和风带形成的主要因素

热力原因:受热膨胀上升

热力原因:冷却收缩下沉

动力原因:冷暖气流辐合上升

动力原因:聚积下沉

热力因素 动力因素

4.气压带和风带的干湿性质

低气压

低气压带空气上升,水汽冷却容易凝结,

气候比较湿润。

60°N

30°N

风从低纬吹向高纬,水汽冷却容易凝结,

气候比较湿润。

高气压

高气压带空气下沉,水汽受热难易凝结,

气候比较干燥。

30°N

0°

风从高纬吹向低纬,水汽受热难易凝结,

气候比较干燥。

4.气压带和风带的干湿性质

湿热

干热

冷湿

冷干

干燥

暖湿

干冷

气压带与风带的季节移动

30°

60°

30°

60°

由于太阳直射点的南北移动,气压带和风带在一年内作周期性的季节移动。

大致移动5个纬度

夏季偏北,冬季偏南

1.移动规律

在北半球,与二分日相比,气压带和风带的位置大致是:

全球性大气环流的形成

四、气压带、风带季节移动与大气活动中心

1.海陆气压中心形成的原理一海陆热力性质的差异

①冬季,大陆降温较快,气温比海洋低,气流下沉,形成高气压中心;海洋气温相对较高,气流上升,形成低气压中心。如下图(以北半球为例)

陆地

海洋

高气压中心

低气压中心

大陆为冷源,空气受冷收缩下沉,近地面形成高气压中心

海洋相对是热源,空气受热膨胀上升,近海面形成低压中心

1月

②夏季,大陆增温较快,气温比海洋高,气流上升,形成低气压中心;海洋气温相对较低,气流下沉,形成高压中心。如下图(以北半球为例)

陆地

海洋

低气压中心

高气压中心

大陆为热源,空气受热膨胀上升,近低面形成低压中心

海洋相对是冷源,空气受冷收缩下沉,近海面形成高气压中心

7月

1.北半球的高低压中心

冬季:

亚洲低压;

夏威夷高压(太平洋)

亚速尔高压(大西洋)

亚洲高压;

阿留申低压(太平洋)

冰岛低压(大西洋)

夏季:

切断副热带高压带

切断副极地低压带

2. 东亚季风和南亚季风

南亚季风:夏季吹西南风,冬季吹西北风

东亚季风:夏季吹东南风,冬季吹东北风。

成因:海陆热力性质差异

成因:海陆热力性质差异以及(西南风)气压带风带的季节性移动。

蒙古-西伯利亚高压

赤道

东北季风

东亚

西北季风

南亚

寒冷干燥

温和干燥

海陆热力性质差异

冬季

阿留申

低压

水平气压梯度力

澳大利亚北部

西北季风

气压带、风带的季节移动

3.冬、夏季风的形成

赤道

印度低压

西太平洋副热带高压

副热带高压

西南季风

东亚

东南季风

南亚

温暖湿润

炎热湿润

夏季

海陆热力性质差异

气压带和风带的季节移动

南半球的东南信风向北越过赤道后,向右偏转形成

东南信风

东

亚

南亚

东南亚

副热带高压

小结:东亚季风与南亚季风的比较※

季风 类型 东亚季风 南亚季风 冬季 夏季 冬季 夏季

风向

源地

成因

性质

比较 气候 ____________季风气候 _____季风气候 主要 分布区 西北风

东南风

东北风

西南风

海陆热力

性质差异

气压带、风带的季节移动

寒冷干燥

温暖湿润

温和干燥

炎热湿润

亚热带、温带

热带

蒙古-西伯

利亚高压

西太平洋

副热带高压

蒙古-西伯

利亚高压

南印度洋

东南信风

海陆热力

性质差异

海陆热力

性质差异

我国东部、朝鲜半岛

日本、俄罗斯太平洋沿岸

中南半岛、印度半岛

我国云南南部和海南岛

冬季风强于夏季风

夏季风强于冬季风

最典型※

下图为“风形成示意图”和“北半球某区域近地面等压线分布图”,据此完成下面小题。

1.关于左图中a、b、c、d的说法正确的是( )

A.a表示摩擦力,只改变风速不改变风向

B.b表示地转偏向力,只改变风向不改变风速

C.c表示南半球近地面风向

D.d表示水平气压梯度力,既改变风向又改变风速

2.乙图中A、B、C、D四个箭头能正确表示当地

风向的是( )

A.A B.B C.C D.D

1、2

d——水平气压梯度力:垂直于等压线,由高压指向低压。(是大气水平运动的原动力,是形成风的直接原因)

c——风:北半球近地面的风,与等压线斜交。

a——地转偏向力:与风向垂直,南左北右。

(只影响风向,不影响风速。)(南左北右赤道无,纬度越高越显著。)

(水平运动物体的速度越大,地转偏向力越显著)

b——摩擦力:始终与风向相反。(降低风速)

北半球近地面的风向:高压指向低压,垂直等压线,然后向右偏转30-45°

下图为北半球某地等压面的垂直剖面图,图中①和②的海拔高度均为6千米。读图,完成下面小题。

3.图中四地风力大小判断正确的是( )

A.①<② ③>④ B.①<② ③<④

C.①>② ③<④ D.①>② ③>④

4.①处风向为( )

A.西南风 B.正西风

C.东北风 D.正东风

3、4

水平方向上,相同的距离,穿过的等压面越多,代表气压变化越大。(等压面越倾斜,气压变化越大,水平气压梯度力就越大;等压面越水平,气压变化越小,水平气压梯度力就越小)

①②处于同一水平面上,在该水平面上,①处附近气压变化较大,表明水平气压梯度力较大,风力较大; ②处附近同一水平面上,气压变化较小,表明水平气压梯度力较小,风力较小,因此①>②。 同理,③>④。

①地附近左侧气压高,右侧气压低,水平气压梯度力由左侧指向右侧,即由南指向北。

北半球高空的风,向右偏转90°,为正西风。

寒潮是因强冷空气迅速入侵造成某地大范围的剧烈降温等现象的天气过程。下图为某年冬日海平面等压线分布图(局部),该日前后发生了影响我国大部分地区的强寒潮。读图完成下面小题。

5.该寒潮的发源地与北京的风向是( )

A.M地,东风 B.M地,北风

C.N地,西风 D.N地,南风

6.下列地区风力最强的地方是( )

A.M地 B.N地 C.郑州 D.呼和浩特

5、6

北半球寒潮主要发生的时节是冬季,影响我国寒潮的强冷空气主要发源于蒙古、西伯利亚地区。且M为内陆的冷高气压中心,也叫“亚洲高压”。

判定某地的风向,首先从高压指向低压且垂直于等压线做出水平气压梯度力,北半球近地面的风向,向右偏转(一般为30°~45°),由此可判断北京的风向是偏北风。

呼和浩特 等压线最密集,风力最强。

下图为东亚部分地区500百帕等压面的高度

分布图。读图完成下面小题。

7.重庆5500米高空的风向是( )

A.东风 B.西风

C.西南风 D.东北风

8.海平面气压由低到高排序是( )

A.昆明、重庆、长沙、台北

B.青岛、上海、长沙、昆明

C.台北、长沙、重庆、昆明

D.昆明、长沙、上海、青岛

7、8

一般来说,海拔越高,气压越低。

图中显示的气压都是500百帕,而500百帕的气压所在的海拔向北方降低。说明如果海拔相等,南方的高空气压高,北方的高空气压低。

先画出水平气压梯度力,由高压指向低压并垂直于等压面。然后在北半球的高空,向右偏90°,风与等压面平行,重庆5500米高空的风为西风。

高空的气压高低:昆明>长沙>上海>青岛。

近地面的气压高低,与高空相反:昆明<长沙<上海<青岛

当暖湿空气流经冷的下垫面时,空气中的水汽易冷却凝结成雾,大多数海雾均属此类。风力过大或过小都不利于海雾的形成。下左图为太平洋某地不同风向下成雾频次图,下右图为该地所在经线海域成雾频次时空分布图。据此完成下面小题。

9.该地最有利于海雾形成的风向和该地所在经线每年6月至9月海雾频发南界移动的方位分别为( )

A.西南 北 B.西南 南

C.东北 北 D.东北 南

10.风力过大或过小都不利于海雾形成的原因是( )

A.风力过大,水汽不易凝结 B.风力过大,水汽容易蒸发

C.风力过小,利于水汽输送 D.风力过小,太阳辐射偏弱

11.有关极地高气压带形成的叙述中正确的是( )

A.在两极,终年高温,近地面空气受热膨胀上升,近地面形成高气压

B.在两极,终年高温,近地面空气受热膨胀上升,近地面形成低气压

C.在两极,终年寒冷,近地面空气冷却下沉,近地面形成低气压

D.在两极,终年寒冷,近地面空气冷却下沉,近地面形成高气压

9、10、11

根据成雾频次图可知,当吹西南风时,形成海雾的次数最多。

每年6月—9月,成雾频次的等值线向高纬弯曲,说明海雾频发南界不断往北移动。

大多数海雾都是暖湿空气流经冷的下垫面时,空气中的水汽冷却凝结成雾。

下图示意世界局部地区气压带、风带分布情况。读图完成下面小题。

12.该图所示的月份和气压带的成因分别是( )

A.1月动力原因 B.1月热力原因

C.7月动力原因 D.7月热力原因

13.关于图示季节图中甲、乙两地的气候特点及成因,叙述正确的是( )

A.甲地:受中纬西风控制→湿润多雨

B.乙地:受中纬西风控制→干燥少雨

C.甲地:受低纬信风控制→干燥少雨

D.乙地:受低纬信风控制→湿润多雨

14.如图,示意北半球气压带及风带,读图,下列说法正确的是( )

A.甲为东北信风带

B.乙处盛行上升气流

C.丙为盛行西风带

D.丙处风向为东北风

12、13、14

气压带和风带向南移动,1月。

气压带的成因:

赤道低压——热力;副热带高压——动力

副极地低压——动力;极地高压——热力

风带和降水:

1.低纬信风和极地东风:干燥少雨

2.中纬西风:湿润多雨

副热带高气压带

东南信风

盛行西南风

S

风带方向和半球的关系:北撇南捺

15.表示南半球西风带的是( )

A.① B.② C.③ D.④

16.终年受①风带与③风带之间的气压带控制的地区,其气候特点是( )

A.终年温和湿润

B.终年高温多雨

C.终年炎热干燥

D.夏季高温多雨,冬季寒冷干燥

读地球近地面主要风带示意图。

15、16

风带和降水:

低纬信风和极地东风——从较高纬度到较低纬度——干燥少雨。

中纬西风——从较低纬度到较高纬度——湿润多雨。

气压带和降水:

低压上升多雨,高压下沉干燥。

北半球-东北信风

北半球-盛行西南风

南半球-东南信风

南半球-盛行西北风

读北半球,中低纬度,气压带和风带移动规律模式示意图,据此完成下面小题。

17.下列关于左图所示季节各纬度气流运动的叙述,正确的是( )

A.0°—10°N盛行东南风

B.10°N—20°N盛行下沉气流

C.20°N—30°N盛行上升气流

D.30°N—40°N盛行西南风

18.两幅图反映的时间与P地季节

对应正确的是( )

A.左图表示7月份,P地正值夏季

B.右图表示7月份,P地正值夏季

C.左图表示1月份,P地正值夏季

D.右图表示1月份,P地正值夏季

17、18

副高南移

赤道低气压带北移

副高北移

图为世界部分地区三圈环流示意图,图中箭头表示气流的运动方向。读图,完成下面小题。

19.通常能够为所影响地区带来降水的有( )

A.①③④ B.①②⑤

C.③④⑤ D.①⑤⑥

下图为气压带、风带局部示意图,箭头表示地球的自转方向,据此完成下面小题。

20.根据图中图中气压带风带的位置,判断此时北半球中纬度地区季节为( )

A.夏季 B.冬季 C.春季 D.秋季

19、20

赤道低气压带北移

①赤道低气压带 ②高空气流 ③副热带高气压带 ④东北信风带 ⑤盛行西风带 ⑥副极地低气压带

副热带高气压带南移

S

21.读下图,分析回答下列问题。

(1)图中箭头表示的含义:①水平气压梯度力,②风向,③地转偏向力,④摩擦力。

(2)①与等压线的关系是垂直,其方向是由高压指向低压。

(3)若无④,只受①③影响,则②与等压线的关系是平行。此时,①与③的关系是大小相等,方向相反。

(4)近地面大气中,②与等压线的关系是相交。此图表示的地区在北(填“南”或“北”)半球,理由是风向向右偏转。

(5)图中M、N两地相比,风力较大的是N地,原因是 等压线较密集,水平气压梯度力大。

21

1.水平气压梯度力:垂直于等压线,由高压指向低压。(是大气水平运动的原动力,是形成风的直接原因)

2.风:北半球近地面的风,与等压线斜交。

3.地转偏向力:与风向垂直,南左北右。

(只影响风向,不影响风速。)(南左北右赤道无,纬度越高越显著。)

(水平运动物体的速度越大,地转偏向力越显著)

4.摩擦力:始终与风向相反。(降低风速)

22.读北半球1月份部分地区海平面等压线分布图,回答下列问题。

(1)填出图中A、B气压中心的名称:A亚洲高压或蒙古-西伯利亚高压,B阿留申低压。

(2)A气压形成的原因是_冬季陆地降温快气温低,空气收缩下沉,被切断的气压带是副极地低压带。

(3)受气压中心的影响,图中C点盛行西北风,D点盛行__东北_________风。

(4)D地7月盛行西南风,其形成原因是南半球东南信风向北越过赤道,在北半球地转偏向力作用下右偏而形成西南风,由此可见,季风气候的形成原因有海陆热力性质差异和气压带和风带季节性移动。

22

⑴东亚季风——海陆热力性质差异

太平洋是世界最大的大洋,亚欧大陆是世界最大的大陆,东亚居于两者之间,海陆的气温对比和季节变化比其它任何地区都要显著。

所以,海陆热力性质差异引起的季风,在东亚最为典型,范围大致包括我国东部、朝鲜半岛和日本等地区。

(2)南亚季风——海陆热力性质差异、气压带风带的季节移动

冬季,赤道低压带移到赤道以南,盘据在亚洲大陆上的高压影响到南亚,高压南部盛行东北风,这就是南亚的冬季风。冬季风因远离源地,因而势力较弱。

夏季,赤道低压带北移,并与亚洲大陆上的印度低压连成一体。南半球的东南信风越过赤道,在地转偏向力的作用下,变为西南风吹向南亚,这就是南亚夏季的西南季风。在南亚,夏季风的势力强于冬季风。

东亚-西北季风

南亚-东北季风

东亚-东南季风

南亚-西南季风

南半球-东南信风

同课章节目录