河北省保定容大中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题(无答案)

文档属性

| 名称 | 河北省保定容大中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题(无答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 155.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-01-13 20:36:43 | ||

图片预览

文档简介

保定容大中学高一年级期中考试

(时间:75 分钟 满分:100 分)

一、选择题(本大题共 25 小题,每小题 3 分,共 75 分) 1.原始农耕是世界农业发展的最初阶段,在原始自然条件下,从事近似自然状态的简单农事活动,它是 以简单协作为主的集体劳动。这种“集体劳动”源于( )

A.井田制是土地经营的基本方式

B.长期采用铁犁和牛耕技术

C.生产工具以石器为主

D.分封制层层分封的特殊性 2.西周时期,伯禽被分封为鲁国诸侯,他死后,其子不能自动继承为鲁公,而是必须回到宗周, 由天子进 行新的策命礼,称作“承嗣再命” 。这一做法( )

A.确保了宗法制度的长期稳定

B. 旨在维护周天子的政治权威

C.侧重于巩固贵族的等级特权

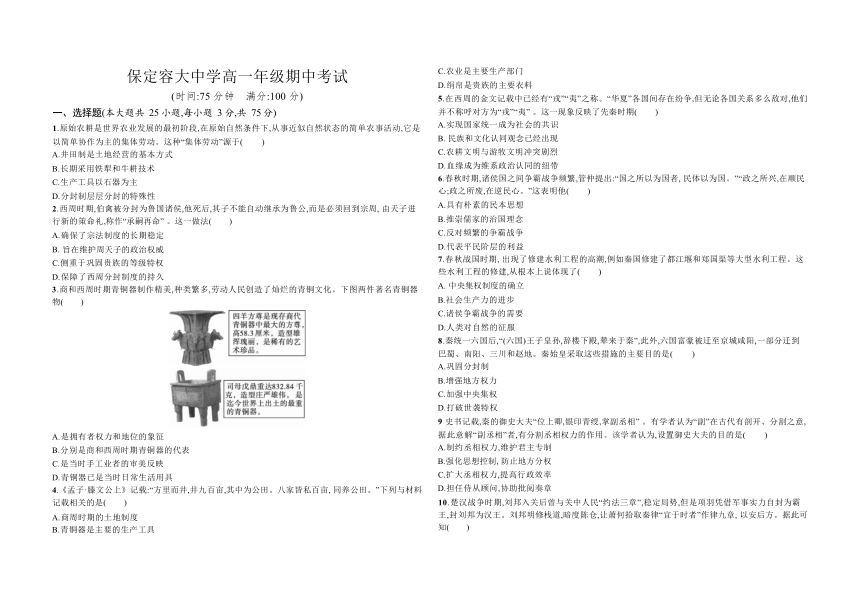

D.保障了西周分封制度的持久 3.商和西周时期青铜器制作精美,种类繁多,劳动人民创造了灿烂的青铜文化。下图两件著名青铜器 物( )

A.是拥有者权力和地位的象征

B.分别是商和西周时期青铜器的代表

C.是当时手工业者的审美反映

D.青铜器已是当时日常生活用具 4.《孟子·滕文公上》记载:“方里而井,井九百亩,其中为公田。八家皆私百亩, 同养公田。”下列与材料 记载相关的是( )

A.商周时期的土地制度

B.青铜器是主要的生产工具

C.农业是主要生产部门

D.绢帛是贵族的主要衣料 5.在西周的金文记载中已经有“戎”“夷”之称。“华夏”各国间存在纷争,但无论各国关系多么敌对,他们 并不称呼对方为“戎”“夷” 。这一现象反映了先秦时期( )

A.实现国家统一成为社会的共识

B. 民族和文化认同观念已经出现

C.农耕文明与游牧文明冲突剧烈

D.血缘成为维系政治认同的纽带 6.春秋时期,诸侯国之间争霸战争频繁,管仲提出:“国之所以为国者, 民体以为国。”“政之所兴,在顺民 心;政之所废,在逆民心。”这表明他( )

A.具有朴素的民本思想

B.推崇儒家的治国理念

C.反对频繁的争霸战争

D.代表平民阶层的利益 7.春秋战国时期, 出现了修建水利工程的高潮,例如秦国修建了都江堰和郑国渠等大型水利工程。这 些水利工程的修建,从根本上说体现了( )

A. 中央集权制度的确立

B.社会生产力的进步

C.诸侯争霸战争的需要

D.人类对自然的征服 8.秦统一六国后,“(六国)王子皇孙,辞楼下殿,辇来于秦”,此外,六国富豪被迁至京城咸阳,一部分迁到 巴蜀、南阳、三川和赵地。秦始皇采取这些措施的主要目的是( )

A.巩固分封制

B.增强地方权力

C.加强中央集权

D.打破世袭特权

9 史书记载,秦的御史大夫“位上卿,银印青绶,掌副丞相” 。有学者认为“副”在古代有剖开、分割之意, 据此意解“副丞相”者,有分割丞相权力的作用。该学者认为,设置御史大夫的目的是( )

A.制约丞相权力,维护君主专制

B.强化思想控制, 防止地方分权

C.扩大丞相权力,提高行政效率

D.担任侍从顾问,协助批阅奏章

10.楚汉战争时期,刘邦入关后曾与关中人民“约法三章”,稳定局势,但是项羽凭借军事实力自封为霸 王,封刘邦为汉王。刘邦明修栈道,暗度陈仓,让萧何拾取秦律“宜于时者”作律九章, 以安后方。据此可 知( )

A. 民本思想帮助刘邦统一天下

B.楚汉战争导致了社会的动荡

C.楚汉战争推动秦律的发展

D.项羽仍然保留了分封意识 11.《盐铁论》记载:“闻往者未伐胡、越之时……牛马成群。农夫以马耕载……行则服轭(驾车时套 在牲口脖子上的曲木),止则就犁。”据此可知,汉初( )

A.社会经济走向凋敝

B.犁耕技术得到普及

C.耕牛数量急剧减少

D. 畜力农业得到发展

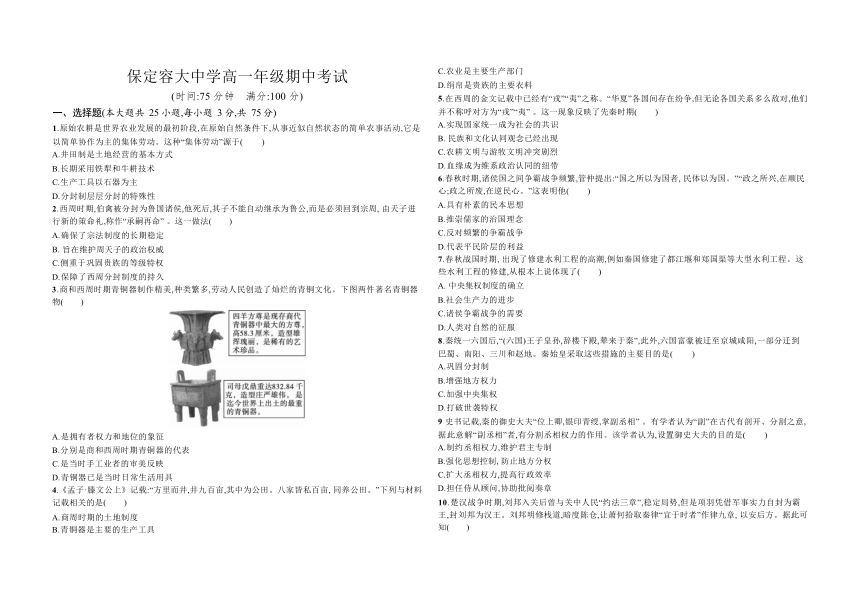

12.观察下面两幅图,确定一个最佳主题( )

A.少数民族的变迁

B. 民族交融的发展

C. 民族政权的对峙

D. 国家的分裂与统一

13.下表呈现的变化反映了( )

时期 全国所辖郡数 秦岭淮河以北郡数 秦岭淮河以南郡数

西汉 103 74 29

西晋 162 86 76

A.经济重心实现了南移

B.政治中心实现了南移

C.西汉时的疆域比西晋小

D.南北经济水平差距缩小

14.东晋时期,各门阀士族分据三省,权臣掌握中书省,负责草拟皇帝的诏令,避免大权旁落;门下省的审 核职权有重大突破,不仅可驳回尚书奏事,而且拥有审核中书诏书和驳诏的权力。这反映出当时( ) A.三省六部制逐渐走向成熟

B.皇权至上的局面已被完全打破

C.选官以门第出身作为主要标准

D. 中枢机构呈现出相互牵制趋势

15.唐朝诗人胡曾在《汴水》一诗中写道:“千里长河一旦开,亡隋波浪九天来。锦帆未落干戈起,惆怅 龙舟更不回。”由此可见,他认为隋朝灭亡的原因是( )

A.统治者滥用民力,穷奢极欲

B.大运河加强了南北各地的直接联系

C. 隋炀帝巡游浪费人力和物力

D.大运河为起义军的联合提供了条件 16.从隋至元“大运河线路的延长以及从人字形到南北贯通的一字形的改变,不仅从空间上拉近了中 国南北的距离,更从国家战略格局上促进了传统经济格局和政治地缘格局的改变”。由此可知,大运河 的发展( )

A.解决了南北经济发展不平衡问题

B.带动沿岸出现新的生产关系

C.影响了古代政治中心的转移

D.连接南北区域,促进文化趋同 17.观察唐朝留存壁画《打马球》中的女性形象,她们大多面如满月、丰颊秀眉、腰肢圆浑,具有生命 力和向上的朝气,反映出唐人“丰肥浓丽、热烈放姿”的另类审美眼光,与唐以前“窈窕淑女、含蓄内向” 的审美观不同。其变化的主要原因是( )

A.体育运动的盛行

B.思想文化的多元

C.文人画画风变化

D.唐朝社会的开放 18.“世言唐所以亡, 由诸侯之强,此未极于理。夫弱唐者,诸侯也。唐既弱矣,而久不亡者,诸侯维之也。” 材料( )

A.肯定了藩镇对唐朝统治的积极作用

B.认为藩镇是唐朝衰落灭亡的重要因素

C.基本否定了藩镇对唐朝统治的作用

D.认为藩镇对唐朝统治有正反双重作用 19.唐朝贞观初年,长安城汇聚了许多民族的人,如突厥人“居长安者近且万家”,其中, 除以政治目的而 居留的官员外, 以经商和贸易为目的居长安者为数不少。这主要反映出当时( )

A.各民族间的交往很频繁

B.长安居住的突厥人最多

C.开放包容的民族政策

D.对外贸易繁荣 20.汉朝的文学、艺术等文化对中亚地区影响微弱。到了唐朝,不但在生产技能与科学知识方面,而且 在文学、艺术等方面都对中亚地区产生了重要影响。据此可知,唐朝( )

A.文学和艺术成就明显高于周边地区

B.政府更重视丝绸之路的畅通与维护

C.生产技术和科学领域取得重大突破

D.与中亚地区经济文化交流更为频繁 21.《剑桥中国史》中写道:“在唐代,科举考试不过产生一批官僚精英分子而已。其数量可能略多于全 部官僚集团的 10% 。总之,其中大部分人出身于名门望族,都来自书香门第。在唐朝灭亡以前,这种情 况没有改变。”材料反映了( )

A.九品中正制依然存在

B.科举制度在唐朝没有执行

C.唐朝官员都是科举出身

D.科举考试有利于人才选拔

22.下表为唐朝科举考试考生的三种来源。由此可见,唐朝的科举考试( )

类型 来源

生徒 国家最高学府和地方州县官办学校考试合格者

乡贡 自学成才, 向州县官府投牒自举并考试合格者

制举 皇帝临时下诏选拔的“非常之才”, 由内外文武官员举荐者

A.继承了九品中正制的优点

B.成为读书人入仕的唯一途径

C.是自上而下选拔人才的制度

D.体现了多种选拔方式的结合 23.唐初以三省长官为宰相。高宗时,打破宰相任用资历限制,允许三省中四品以下官员以“同中书门下 平章事”名义行宰相权,参与朝政。其目的是( )

A.重用人才,完善科举取士

B. 削弱相权,加强君主专制

C.制约平衡,提高行政效率

D.整顿吏治,扩大统治基础

24.780 年,宰相杨炎奏请唐德宗实行赋税制度改革,收税“惟以资产为宗,不以丁身为本”,古代赋税制 度逐渐由“舍地税人”向“舍人税地”方向发展。这有利于( )

A.放松人身依附关系

B.保证农民生产时间

C.促进农产品商品化

D.催生新的经济因素

25.下表是不同史籍关于唐朝文人的相关记述。据此可知( )

记述 出处

崔瑶知贡举, 以贵要自恃,不畏外议。榜出,率皆权豪子弟 王谠《唐语林》

唐宣宗大中十四年,主考“皆以门阀取之”,“中第者皆衣冠之子”,唯“一人 孤平”,且“第于榜末” 王钦若《册府元龟》

范阳卢, 自兴元元年癸亥德宗幸梁洋,二年甲子,鲍防侍郎知举,至乾符二 年乙未崔沆侍郎知举,计九十二年,而二年停举;九十年中,登进士者一百 一十六人,诸科在外 王谠《唐语林》

A.世家大族仍有较大权势

B.科举录取程序有待改进

C.吏治腐败弱化君主权威

D. 门第成为官员选拔标准

二、非选择题(本大题共 2 小题,共 25 分)

26. 国家政策是影响经济发展的重要因素。阅读材料, 回答问题。 (本题 10 分)

材料一 孟子对于农商一律平视,从无重农抑商之主张。……自此视农为“本富”,商为“末富”,所谓“崇

本抑末”之思想,渐成为中国古代流行的经济思想。

——摘编自李剑农《中国古代经济史稿》

材料二 汉文帝变“抑商”政策为“惠商”政策。 ……措施实行后, 出现了“富商大贾周游天下,交易之物

莫不通,得其所欲”的隆盛局面。人民可以进入山泽自由樵采、捕捞, 以补助生活。

——摘编自张传玺《简明中国古代史》

材料三 随着西汉社会经济的发展,商人势力逐渐膨胀……严重影响中央财政收入。公元前 119

年……汉武帝令“初算缗钱”, 向工商业主、高利贷者征收财产税……后又下令“告缗”,鼓励民众告发

不如实申报的商人,结果“商贾中家以上大氐破”。

——摘编自邱树森、陈振江《新编中国通史》

( 1)根据材料一,概括孟子的经济主张。(2 分)

(2)根据材料二,指出汉文帝时期的经济政策,并概括该政策实施后的成效。(4 分)

(3)指出汉武帝时期实施的经济政策及其目的,概括这一政策的具体表现。(4 分)

27. 阅读材料, 回答问题。 (本题 15 分)

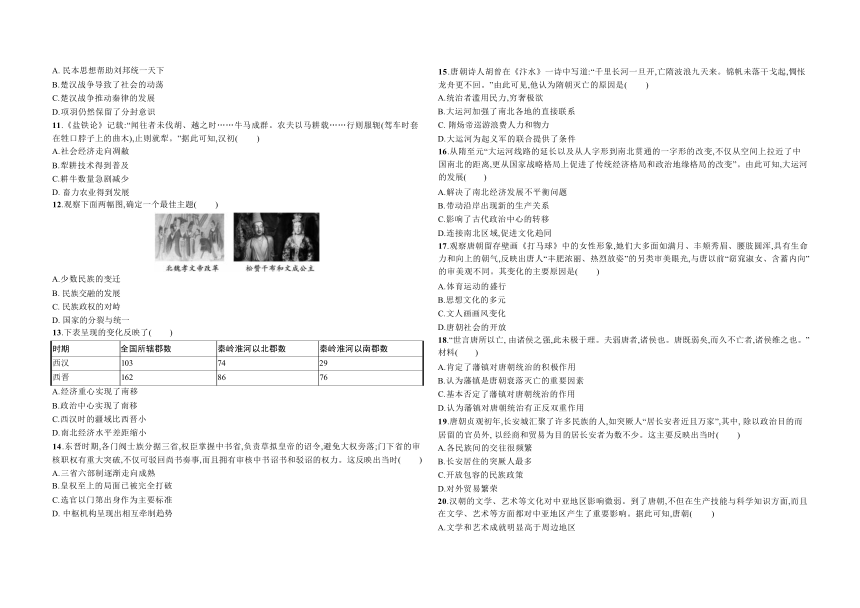

材料一

材料二 唐朝有诗云:“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头。”有一次,唐太宗在端门见新考中的进士鱼

贯而出, 高兴地说:“天下英雄,入吾彀中矣。”

——据《唐摭言》整理

( 1)材料一中图 1 和图 2 分别反映了唐朝哪两个行业的进步 (4 分)

(2)结合所学知识,我们可以从材料一图 3 中得到什么信息 (4 分)

(3)材料二中唐太宗“赚得英雄尽白头”得益于哪一制度 唐太宗实施该制度的根本目的是什么 (4 分)

(4)结合所学知识, 回答唐朝能在以上这些方面取得突出成就的主要原因是什么。(3 分)

(时间:75 分钟 满分:100 分)

一、选择题(本大题共 25 小题,每小题 3 分,共 75 分) 1.原始农耕是世界农业发展的最初阶段,在原始自然条件下,从事近似自然状态的简单农事活动,它是 以简单协作为主的集体劳动。这种“集体劳动”源于( )

A.井田制是土地经营的基本方式

B.长期采用铁犁和牛耕技术

C.生产工具以石器为主

D.分封制层层分封的特殊性 2.西周时期,伯禽被分封为鲁国诸侯,他死后,其子不能自动继承为鲁公,而是必须回到宗周, 由天子进 行新的策命礼,称作“承嗣再命” 。这一做法( )

A.确保了宗法制度的长期稳定

B. 旨在维护周天子的政治权威

C.侧重于巩固贵族的等级特权

D.保障了西周分封制度的持久 3.商和西周时期青铜器制作精美,种类繁多,劳动人民创造了灿烂的青铜文化。下图两件著名青铜器 物( )

A.是拥有者权力和地位的象征

B.分别是商和西周时期青铜器的代表

C.是当时手工业者的审美反映

D.青铜器已是当时日常生活用具 4.《孟子·滕文公上》记载:“方里而井,井九百亩,其中为公田。八家皆私百亩, 同养公田。”下列与材料 记载相关的是( )

A.商周时期的土地制度

B.青铜器是主要的生产工具

C.农业是主要生产部门

D.绢帛是贵族的主要衣料 5.在西周的金文记载中已经有“戎”“夷”之称。“华夏”各国间存在纷争,但无论各国关系多么敌对,他们 并不称呼对方为“戎”“夷” 。这一现象反映了先秦时期( )

A.实现国家统一成为社会的共识

B. 民族和文化认同观念已经出现

C.农耕文明与游牧文明冲突剧烈

D.血缘成为维系政治认同的纽带 6.春秋时期,诸侯国之间争霸战争频繁,管仲提出:“国之所以为国者, 民体以为国。”“政之所兴,在顺民 心;政之所废,在逆民心。”这表明他( )

A.具有朴素的民本思想

B.推崇儒家的治国理念

C.反对频繁的争霸战争

D.代表平民阶层的利益 7.春秋战国时期, 出现了修建水利工程的高潮,例如秦国修建了都江堰和郑国渠等大型水利工程。这 些水利工程的修建,从根本上说体现了( )

A. 中央集权制度的确立

B.社会生产力的进步

C.诸侯争霸战争的需要

D.人类对自然的征服 8.秦统一六国后,“(六国)王子皇孙,辞楼下殿,辇来于秦”,此外,六国富豪被迁至京城咸阳,一部分迁到 巴蜀、南阳、三川和赵地。秦始皇采取这些措施的主要目的是( )

A.巩固分封制

B.增强地方权力

C.加强中央集权

D.打破世袭特权

9 史书记载,秦的御史大夫“位上卿,银印青绶,掌副丞相” 。有学者认为“副”在古代有剖开、分割之意, 据此意解“副丞相”者,有分割丞相权力的作用。该学者认为,设置御史大夫的目的是( )

A.制约丞相权力,维护君主专制

B.强化思想控制, 防止地方分权

C.扩大丞相权力,提高行政效率

D.担任侍从顾问,协助批阅奏章

10.楚汉战争时期,刘邦入关后曾与关中人民“约法三章”,稳定局势,但是项羽凭借军事实力自封为霸 王,封刘邦为汉王。刘邦明修栈道,暗度陈仓,让萧何拾取秦律“宜于时者”作律九章, 以安后方。据此可 知( )

A. 民本思想帮助刘邦统一天下

B.楚汉战争导致了社会的动荡

C.楚汉战争推动秦律的发展

D.项羽仍然保留了分封意识 11.《盐铁论》记载:“闻往者未伐胡、越之时……牛马成群。农夫以马耕载……行则服轭(驾车时套 在牲口脖子上的曲木),止则就犁。”据此可知,汉初( )

A.社会经济走向凋敝

B.犁耕技术得到普及

C.耕牛数量急剧减少

D. 畜力农业得到发展

12.观察下面两幅图,确定一个最佳主题( )

A.少数民族的变迁

B. 民族交融的发展

C. 民族政权的对峙

D. 国家的分裂与统一

13.下表呈现的变化反映了( )

时期 全国所辖郡数 秦岭淮河以北郡数 秦岭淮河以南郡数

西汉 103 74 29

西晋 162 86 76

A.经济重心实现了南移

B.政治中心实现了南移

C.西汉时的疆域比西晋小

D.南北经济水平差距缩小

14.东晋时期,各门阀士族分据三省,权臣掌握中书省,负责草拟皇帝的诏令,避免大权旁落;门下省的审 核职权有重大突破,不仅可驳回尚书奏事,而且拥有审核中书诏书和驳诏的权力。这反映出当时( ) A.三省六部制逐渐走向成熟

B.皇权至上的局面已被完全打破

C.选官以门第出身作为主要标准

D. 中枢机构呈现出相互牵制趋势

15.唐朝诗人胡曾在《汴水》一诗中写道:“千里长河一旦开,亡隋波浪九天来。锦帆未落干戈起,惆怅 龙舟更不回。”由此可见,他认为隋朝灭亡的原因是( )

A.统治者滥用民力,穷奢极欲

B.大运河加强了南北各地的直接联系

C. 隋炀帝巡游浪费人力和物力

D.大运河为起义军的联合提供了条件 16.从隋至元“大运河线路的延长以及从人字形到南北贯通的一字形的改变,不仅从空间上拉近了中 国南北的距离,更从国家战略格局上促进了传统经济格局和政治地缘格局的改变”。由此可知,大运河 的发展( )

A.解决了南北经济发展不平衡问题

B.带动沿岸出现新的生产关系

C.影响了古代政治中心的转移

D.连接南北区域,促进文化趋同 17.观察唐朝留存壁画《打马球》中的女性形象,她们大多面如满月、丰颊秀眉、腰肢圆浑,具有生命 力和向上的朝气,反映出唐人“丰肥浓丽、热烈放姿”的另类审美眼光,与唐以前“窈窕淑女、含蓄内向” 的审美观不同。其变化的主要原因是( )

A.体育运动的盛行

B.思想文化的多元

C.文人画画风变化

D.唐朝社会的开放 18.“世言唐所以亡, 由诸侯之强,此未极于理。夫弱唐者,诸侯也。唐既弱矣,而久不亡者,诸侯维之也。” 材料( )

A.肯定了藩镇对唐朝统治的积极作用

B.认为藩镇是唐朝衰落灭亡的重要因素

C.基本否定了藩镇对唐朝统治的作用

D.认为藩镇对唐朝统治有正反双重作用 19.唐朝贞观初年,长安城汇聚了许多民族的人,如突厥人“居长安者近且万家”,其中, 除以政治目的而 居留的官员外, 以经商和贸易为目的居长安者为数不少。这主要反映出当时( )

A.各民族间的交往很频繁

B.长安居住的突厥人最多

C.开放包容的民族政策

D.对外贸易繁荣 20.汉朝的文学、艺术等文化对中亚地区影响微弱。到了唐朝,不但在生产技能与科学知识方面,而且 在文学、艺术等方面都对中亚地区产生了重要影响。据此可知,唐朝( )

A.文学和艺术成就明显高于周边地区

B.政府更重视丝绸之路的畅通与维护

C.生产技术和科学领域取得重大突破

D.与中亚地区经济文化交流更为频繁 21.《剑桥中国史》中写道:“在唐代,科举考试不过产生一批官僚精英分子而已。其数量可能略多于全 部官僚集团的 10% 。总之,其中大部分人出身于名门望族,都来自书香门第。在唐朝灭亡以前,这种情 况没有改变。”材料反映了( )

A.九品中正制依然存在

B.科举制度在唐朝没有执行

C.唐朝官员都是科举出身

D.科举考试有利于人才选拔

22.下表为唐朝科举考试考生的三种来源。由此可见,唐朝的科举考试( )

类型 来源

生徒 国家最高学府和地方州县官办学校考试合格者

乡贡 自学成才, 向州县官府投牒自举并考试合格者

制举 皇帝临时下诏选拔的“非常之才”, 由内外文武官员举荐者

A.继承了九品中正制的优点

B.成为读书人入仕的唯一途径

C.是自上而下选拔人才的制度

D.体现了多种选拔方式的结合 23.唐初以三省长官为宰相。高宗时,打破宰相任用资历限制,允许三省中四品以下官员以“同中书门下 平章事”名义行宰相权,参与朝政。其目的是( )

A.重用人才,完善科举取士

B. 削弱相权,加强君主专制

C.制约平衡,提高行政效率

D.整顿吏治,扩大统治基础

24.780 年,宰相杨炎奏请唐德宗实行赋税制度改革,收税“惟以资产为宗,不以丁身为本”,古代赋税制 度逐渐由“舍地税人”向“舍人税地”方向发展。这有利于( )

A.放松人身依附关系

B.保证农民生产时间

C.促进农产品商品化

D.催生新的经济因素

25.下表是不同史籍关于唐朝文人的相关记述。据此可知( )

记述 出处

崔瑶知贡举, 以贵要自恃,不畏外议。榜出,率皆权豪子弟 王谠《唐语林》

唐宣宗大中十四年,主考“皆以门阀取之”,“中第者皆衣冠之子”,唯“一人 孤平”,且“第于榜末” 王钦若《册府元龟》

范阳卢, 自兴元元年癸亥德宗幸梁洋,二年甲子,鲍防侍郎知举,至乾符二 年乙未崔沆侍郎知举,计九十二年,而二年停举;九十年中,登进士者一百 一十六人,诸科在外 王谠《唐语林》

A.世家大族仍有较大权势

B.科举录取程序有待改进

C.吏治腐败弱化君主权威

D. 门第成为官员选拔标准

二、非选择题(本大题共 2 小题,共 25 分)

26. 国家政策是影响经济发展的重要因素。阅读材料, 回答问题。 (本题 10 分)

材料一 孟子对于农商一律平视,从无重农抑商之主张。……自此视农为“本富”,商为“末富”,所谓“崇

本抑末”之思想,渐成为中国古代流行的经济思想。

——摘编自李剑农《中国古代经济史稿》

材料二 汉文帝变“抑商”政策为“惠商”政策。 ……措施实行后, 出现了“富商大贾周游天下,交易之物

莫不通,得其所欲”的隆盛局面。人民可以进入山泽自由樵采、捕捞, 以补助生活。

——摘编自张传玺《简明中国古代史》

材料三 随着西汉社会经济的发展,商人势力逐渐膨胀……严重影响中央财政收入。公元前 119

年……汉武帝令“初算缗钱”, 向工商业主、高利贷者征收财产税……后又下令“告缗”,鼓励民众告发

不如实申报的商人,结果“商贾中家以上大氐破”。

——摘编自邱树森、陈振江《新编中国通史》

( 1)根据材料一,概括孟子的经济主张。(2 分)

(2)根据材料二,指出汉文帝时期的经济政策,并概括该政策实施后的成效。(4 分)

(3)指出汉武帝时期实施的经济政策及其目的,概括这一政策的具体表现。(4 分)

27. 阅读材料, 回答问题。 (本题 15 分)

材料一

材料二 唐朝有诗云:“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头。”有一次,唐太宗在端门见新考中的进士鱼

贯而出, 高兴地说:“天下英雄,入吾彀中矣。”

——据《唐摭言》整理

( 1)材料一中图 1 和图 2 分别反映了唐朝哪两个行业的进步 (4 分)

(2)结合所学知识,我们可以从材料一图 3 中得到什么信息 (4 分)

(3)材料二中唐太宗“赚得英雄尽白头”得益于哪一制度 唐太宗实施该制度的根本目的是什么 (4 分)

(4)结合所学知识, 回答唐朝能在以上这些方面取得突出成就的主要原因是什么。(3 分)

同课章节目录