2《烛之武退秦师》课件(共63张PPT) 2021-2022学年统编版高中语文必修下册

文档属性

| 名称 | 2《烛之武退秦师》课件(共63张PPT) 2021-2022学年统编版高中语文必修下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 711.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-01-13 07:52:09 | ||

图片预览

文档简介

(共63张PPT)

要重视文言文的学习

博学之,审问之,慎思之,

明辨之, 笃用之 。

——《礼记》

知之者不如好之者,

好之者不如乐之者。

——《论语》

好的语言

通畅的语言

规范的语言

(规 律)

文言文

现代文

利用相同

抓住相异

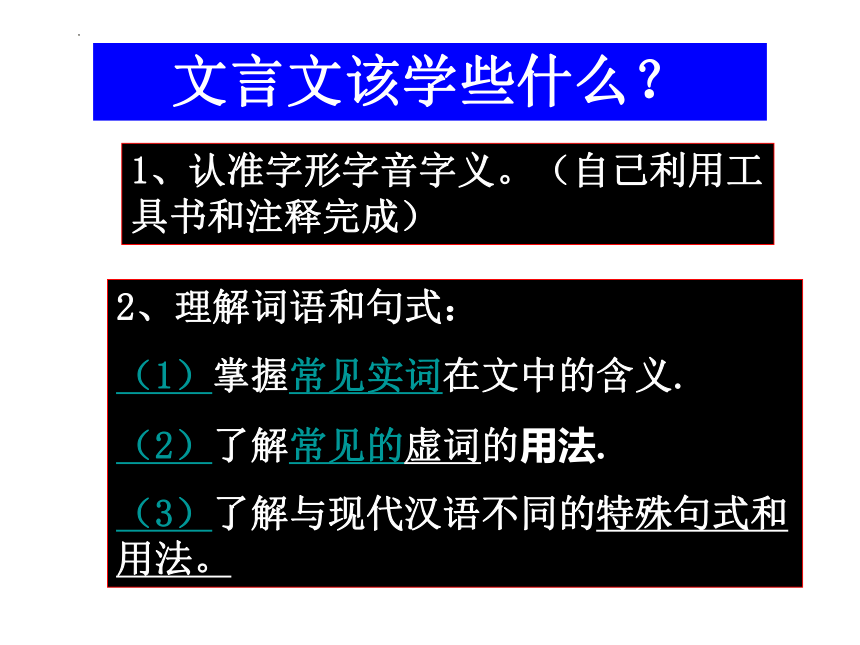

文言文该学些什么?

1、认准字形字音字义。(自己利用工具书和注释完成)

2、理解词语和句式:

(1)掌握常见实词在文中的含义.

(2)了解常见的虚词的用法.

(3)了解与现代汉语不同的特殊句式和用法。

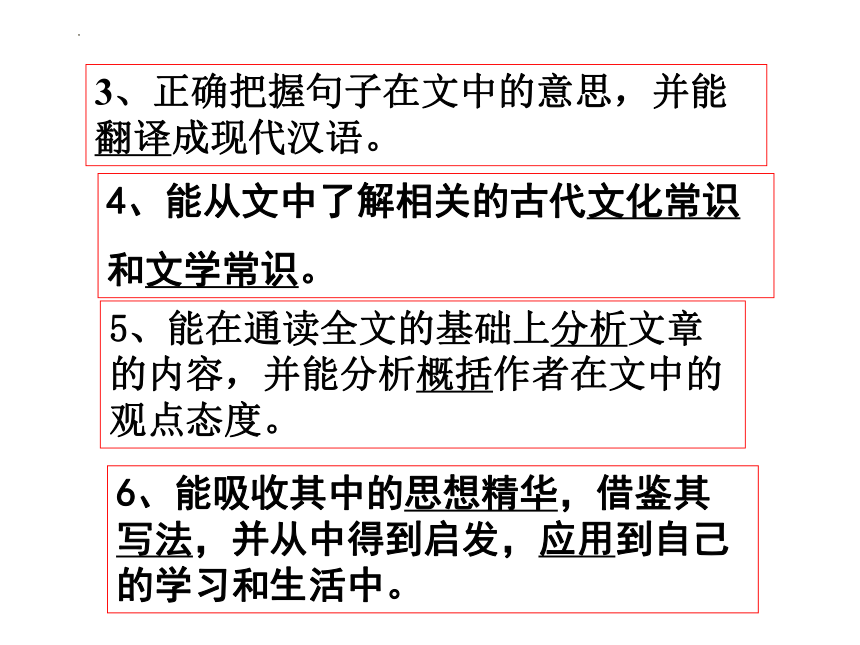

3、正确把握句子在文中的意思,并能翻译成现代汉语。

4、能从文中了解相关的古代文化常识

和文学常识。

5、能在通读全文的基础上分析文章的内容,并能分析概括作者在文中的观点态度。

6、能吸收其中的思想精华,借鉴其写法,并从中得到启发,应用到自己的学习和生活中。

掌握常见的文言知识

1、通假字(每篇课中出现的通假字要整理到积累本上)。

2、异读字(一个字保留了两个以上的读音,且音不同则义不同的字)。

3、古今异义。有:词义的扩大、缩小、词义的转移、词义的轻重、词的感彩的变化和名称说法的改变。

5、一词多义。即一个词有多种含义。如“食”有“吃”、“吃的东西”“专指饭”等等词义,如何判断一个词究竟用哪个词义呢?主要是联系上下文,认真阅读,认真分析,增强阅读能力。

4、偏义复词:即一个词由两个意思相近或相对、相反的语素构成,只取其中的一个语素的词义,另一个只作陪衬。

6、词类活用:在古汉语中,某些词在特定的语言环境中又可以灵活运用,临时改变它的基本功能,在句中充当其它类词。

《左传》

烛之武退秦师

关于烛之武

烛之武,考城人,是三朝老臣,但始终得不到升官,在郑国一直担任“圉正”(yǔ、养马的长官),大概相当于《西游记》里所说的“弼马温”吧。被举荐使秦时,已年过七十,须发皆白,身子伛偻,步履蹒跚。

——冯梦龙《东周列国演义》

诵读提示

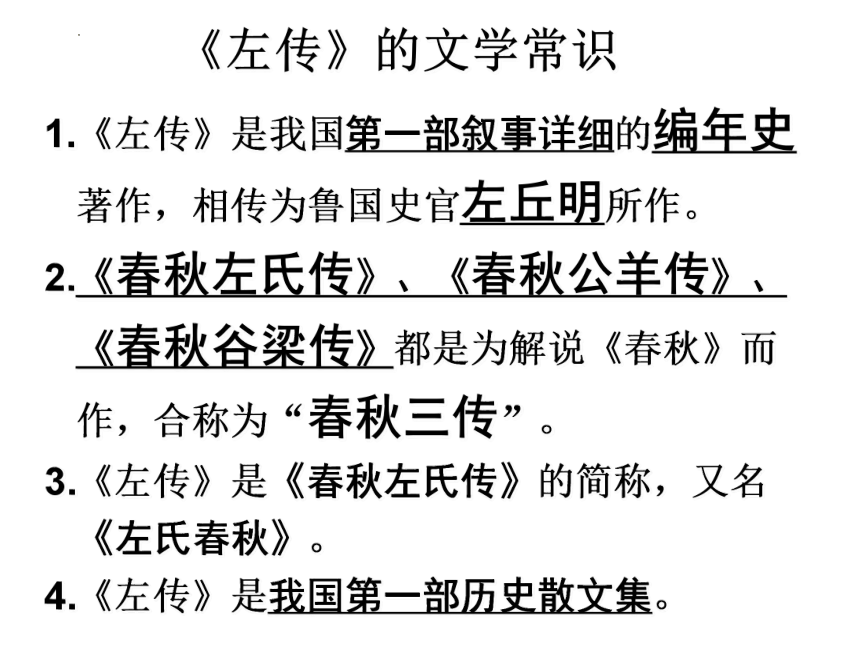

《左传》的文学常识

1.《左传》是我国第一部叙事详细的编年史著作,相传为鲁国史官左丘明所作。

2.《春秋左氏传》、《春秋公羊传》、《春秋谷梁传》都是为解说《春秋》而作,合称为“春秋三传”。

3.《左传》是《春秋左氏传》的简称,又名《左氏春秋》。

4.《左传》是我国第一部历史散文集。

《左传》善于描写战争和记述行人辞令.

记事条理清楚,叙述精确,详略合宜,委曲简洁;

写人简而精,人物形象栩栩如生。常常是寥寥几句,就能使读者如见其人,如闻其声。

关于《左传》

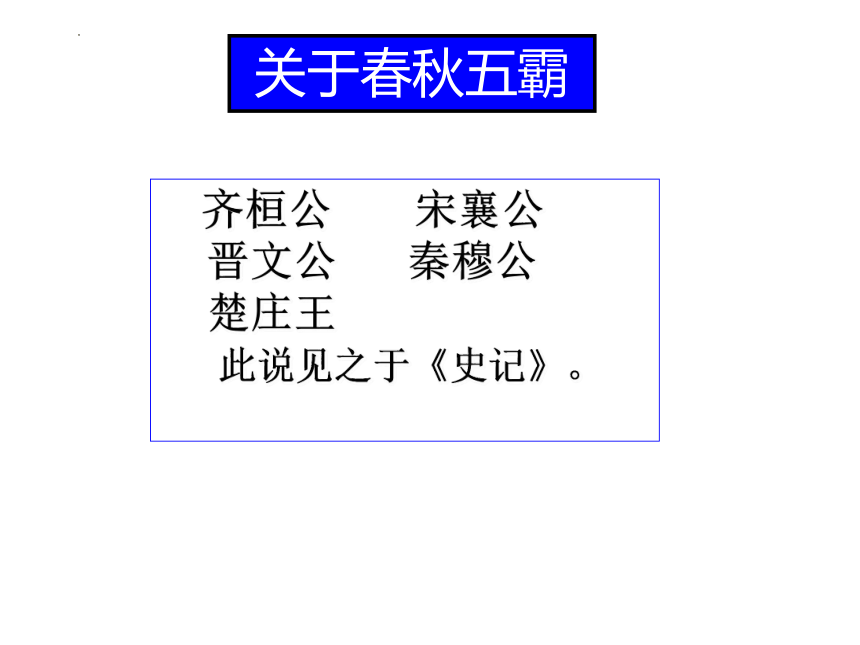

齐桓公 宋襄公

晋文公 秦穆公

楚庄王

此说见之于《史记》。

关于春秋五霸

我国古代史书有哪几种体例?

①通史:不间断地记叙自古及今的历史事件,如《史 记》

②编年体:以年代为线索编排的有关历史事件,如《左传》

③国别体:以国家为单位分别记叙的历史,如《战国策》

④断代史:记录某一时期或某一朝代的历史,如《汉书》

⑤纪事本末体:以事件为主线,将有关专题材料集中在一起,首创于南宋的袁枢,如袁枢的《通鉴纪事本末》

⑥纪传体:通过记叙人物活动反映历史事件,如《史记》

秦、晋围郑发生在公元前630年(鲁僖公三十年)。在这之前,郑国有两件事得罪了晋国:一是晋文公当年逃亡路过郑国时,郑文公也不以礼接待重耳。大夫叔詹劝郑文公,郑文公没有听从叔詹的劝告。

故事背景

二是在公元前632年(鲁僖公二十八年)的晋、楚城濮之战中,郑国曾出兵帮助楚国,结果,城濮之战以楚国失败而告终。郑国感到形势不妙,马上派子人九出使晋国,与晋结好。但是,最终也没能感化晋国。晋文公为了争夺霸权的需要,还是在两年后发动了这次战争。

故事背景

晋国为什么要联合秦国围攻郑国呢?这是因为,秦国当时也要争夺霸权,也需要向外扩张。发生在公元前632年的城濮之战,事实上是两大军事集团之间的战争。一方是晋文公率晋、宋、齐、秦四国联军,另一方则是以楚国为主的楚、陈、蔡、郑四国联军。两年后,当晋国发动对郑国的战争时,自然要寻找得力的伙伴。秦、晋历史上关系一直很好;更重要的是,秦国也有向外扩张的愿望,所以,秦、晋联合也就是必然的了。

故事背景

公元前630年

郑

新郑

函陵

氾水

秦

晋

晋 军

秦 军

郑

秦

晋

函 陵

氾 南

秦 军

晋 军

秦 晋 围 郑 形 势 图

各用一个四字短语概括每段内容

秦晋围郑

临危受命

说退秦师

迫晋退兵

文 章 结 构

读课文1—2自然段

1. 烛之武为什么要“夜缒而出”

2. 郑国君臣为什么一开始就把劝说目标锁定在“秦军”而不是“晋军”?你能从文中找到根据吗?

诵读提示

转第一自然段

秦晋围郑形势图

晋军

秦军

国危矣

1、晋秦联军来势凶猛,兵临城下,为人物出场铺垫。所谓“沧海横流,方显英雄本色”。

2、但分驻两地,暗示郑国有机可乘,为下文的成功分化伏笔。

交代秦晋围郑的形势有何作用?

夜,缒而出。见秦伯曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。

若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其

难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以

为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君

尝为晋君赐矣;许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所

知也。夫晋,何厌之有?既东封郑、又欲肆其西封,若

不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。”

烛之武打动了秦伯,使秦退兵,他是如何做到这一点的

欲扬先抑,

以退为进.

阐明利害,

动摇秦君.

替秦着想,

以利相诱.

引史为例,

挑拨秦晋.

推测未来,

劝秦谨慎.

烛之武的一段说辞为什么能打动秦穆公使之退兵?

一.高明的迂回策略:

处处站在秦国的利益上替秦国着想,使秦穆公乐于接受

二.剖析的层层深入:

晓以利害,引史为鉴,敲响警钟,使秦意识到晋才是近敌和劲敌。

三.精妙的辞令艺术:

隐锋芒于平和谦卑,显骨气于曲折委婉。

首段即埋下伏笔:为烛之武的巧言离间提供了可乘之机。

①围郑皆因晋国

②秦晋分兵驻扎

作者谋篇布局的匠心由此可见,这又体现在情节的波澜起伏上。

第四小节,在故事情节的发展上有什么作用?

1.照应上文。

2.使故事情节再掀波澜。

烛之武形象分析

久不得志

深明大义

勇赴国难,不卑不亢的爱国志士。

知己知彼,精于辞令的善辩之士。

辞曰“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”

佚之狐的话对刻画烛之武有何作用?

未见其人,先知其才

侧面表现

烛之武的形象

烛之武

志士

勇士

辩士

以国家利益为重,深明大义的爱国志士

两军交战,生死未卜;

出使秦师,成败难料;

勇入秦营,知难而上。

不卑不亢,机智善辩

1、烛之武:

2、郑伯:

3、秦伯:

4、晋文公:

5、佚之狐:

人物形象分析:

(1)深明大义的爱国志士。

(2)知难而上,义无返顾的勇士。

(3)口若悬河,巧言善辩的辩士。

(1)善于纳谏。

(2)勇于自责。

(3)善于言辩。

贪婪,自私,不讲信用,见利忘义。

贪婪,但理智,能隐忍不拔,

随机应变,审时度势,雄才大略。

慧眼识才的伯乐。

本文的主要特点是:

①情节波澜起伏;

②伏笔与照应得当;

③叙事详略得当;

④善于塑造血肉丰满的人物形象;

⑤绝妙的行人辞令。

绝妙的行人辞令

善于塑造血肉丰满的人物形象

讨论探究

1、烛之武能言善辩,才智过人。这样的人为何老不见用?

2、郑伯 作为当权者做得如何?从中要汲取怎样的教训?

3、佚之狐真的是慧眼识英雄的伯乐吗?他自己为什么不去说秦而举荐了烛之武呢?他对烛之武是很了解的,为什么到现在才举荐呢? 他这是一种什么心理?

当权者不注意选拔人才,有权者的嫉妒

教训:一定要不断挖掘和重视人才,不要等到危机出现后再重用人才。

人如其名,佚之狐身上的狐味太重。只身入虎狼之地,能否说服秦伯谁也不敢打保票,稍有不慎,惹恼了秦伯,自己掉了脑袋不算,还可能被牢牢的钉在历史的耻辱柱上让后人指指点点。抬出烛之武,既能提高成功的几率,在成就烛之武的同时自己也落个“伯乐”的美名。所以说他是一条狡猾的狐狸!

——嫉妒、红眼病。

2、从文中可看出,烛之武对国家大事了解得很透彻。既然他一直不被用,他了解得那么透彻想干什么?

与诸葛亮一样, 未出山前就做着出山的准备。 尽管怀才不遇,但他的心始终没有放弃过“一飞冲天”的渴望,他一刻不停地关注着天下形势,思考着安定天下济苍生一逞抱负的路径。“老骥伏枥,志在千里”的豪情无疑是后人敬仰他们的主要缘由。

知识归纳整理

一、词类活用

晋军函陵,秦军氾南

越国以鄙远

与郑人盟

既东封郑

阙秦以利晋

(驻军,驻扎)

(意动,以……为边邑)

(订了盟约;建立同盟)

(使…成为疆界)

(使…得利)

名词→动词

既东封郑

夜缒而出

朝济而夕设版焉

(在东边)

(在晚上,当晚)

(在早上;到黄昏)

名词→状语

且君尝为晋君赐矣

动词→名词

(恩惠,好处)

越国以鄙远

共其乏困

(远方,边远的地方)

(缺少的东西)

形容词→名词

烛之武退秦师

若不阙秦,将焉取之?

若亡郑而有益于君

(使…灭亡)

(使…亏损)

(使….退却)

使动用法

无能为也已(矣)

共其乏困(供)

秦伯说,与郑人盟(悦)

失其所与,不知(智)

何厌之有(餍)

若不阙秦(缺)

二、通假字

(古/今)

1、以为东道主(东方道路上的主人/泛指主人)

2、行李之往来(出使的人/指外出的人携带的随身物品)

3、今有急而求子(您,多指男子/儿子)

4、越国以鄙远(跨越别的国家/古国家名)

5、亦去之(离开/距离)

6、微夫人之力(那个人/尊称人的妻子)

三 、古今异义

一词多义

若 1如果 连词 “ 若使烛之武见秦君,师必退。”

2你 代词 “若毒之乎 ?”

3 像 动词 “山有小口,彷佛若有光。”

知 1 知道 “越国以鄙远,君知其难也。”

2明智 “失其所与,不知。”

能 1、才能 名词 “ 争宠而心害其能”

2、能够 动词 “吾不能早用子。”

说 1. 陈说 动词 “ 及郡下,诣太守,说如此。”

2. 杂说 名词 “故为之说,以俟观人风者得焉”

3. 通“悦” “秦伯说”

辞 1 .推脱 动词 “不辞劳苦”

2. 告别 动词 “停数日,辞去。”

3. 推辞 动词 “辞曰:臣之壮也,犹不如人。”

鄙 1 边远的地方 名词 “ 顾不如蜀鄙之僧哉?”

2. 边境 名词 “ 越国以鄙远,君知其难也。”

3. 浅陋 鄙俗 形容词 “肉食者鄙,未能远谋。”

细小 形容词 防微杜渐

隐约地 形容词 微闻有鼠作作索索

稍微 副词 “见其发矢十总八九,但微颔之”

没有 不 副词 微夫人之力不及此

微

而

①今急而求子

②夜缒而出

③若亡郑而有利于君

④朝济而夕设版焉。

⑤因人之力而敝之,不仁。

(表承接,才)

(表修饰,不译)

(表承接,不译)

(表承接,就)

(表转折 却)

以

①以其无礼于晋

②敢以(之)烦执事

③越国以鄙远

④焉用亡郑以陪邻?

⑤若舍郑以(之)为东道主。

⑥以乱易整,不武。

(因为,连词)

(拿,用,介词)

(表目的,连词 来)

(表承接,连词 )

(把,介词)

(用,介词)

其

以其无礼于晋。(代词,郑国)

君知其难也。(代词,这种做法)

失其所与,不知。(代词,自己)

吾其还也。(副词,表商量或希望)

焉

1子亦有不利焉。(语气助词,啊。)

2焉用亡郑以陪邻?(疑问代词,何,什么)

3将焉取之?(疑问代词,哪里)

4以俟观人风者得焉。(代词,它)

5晋国,天下莫强焉。(兼词,于之)

之

1、公从之。(代词,建议)

2、臣之壮也,犹不如人。(结构助词,主谓之间,不译)

3、是寡人之过也。(结构助词,构成偏正短语,“的”)

4、何厌之有?(结构助词,提宾,不译)

5. 辍耕之垄上。(到 , 动词)

(烛之武)许之(主语)

(烛之武)辞曰:“臣之壮也……”(主语)

(晋惠公)许君焦、瑕(主语)

敢以(之)烦执事(宾语)

晋军(于)函陵,秦军(于)氾南(介词)

特殊句式

省略句

1以其无礼于晋

(于晋无礼——状后)

2佚之狐言于郑伯

(于郑伯言——状后)

3若亡郑而有益于君

(于君有益——状后)

4何厌之有

(有何厌——宾置)

倒装句

判断句

2以乱易整,不武。(否定判断句)

特殊句式

1是寡人之过也。

【适用话题】

选择、爱国、匹夫有责、口才与成功、艺高人胆大、发现人才、隐忍、宽容、知错能改、义与利、变通……

写作素材与运用

【运用示例】

烛之武

1.有才无须溢于表,有志仅须喻于心。这是中国古代一部分有识之士的处事原则,从某种意义上来说,烛之武便是这样的人。然而,在他身上却兼存着独善其身般之内敛与怀才不遇般之无奈。但是,身处微不足道之地位并怀拥愤恨与期待之矛盾心境的他,在国家面临危难时却毅然挺身而出,毫不推卸。可以说,烛之武象征的是一种心态——才美无须外现,秉承的是一种信念——虽老可仍毅坚,先驱的是一种精神——有难必然担当。

2.岁月给了太多的落寞与不甘,磨砺了他的沉稳和敏锐,救国于危难之间,又体现了他的爱国之心,即使壮时未被重用,亦为国不计私怨,顾全大局。

3.人参是人间极品,人参也是越老越珍贵的。年轻的时候没人要,让它在土壤中默默生长,积蓄了一生的能量,只为在年老出土时释放出来。烛之武就像是一个人间极品,大半生都被埋没的人参。人参是植物中最特别的一种,就如烛之武,不然郑伯怎么会把国家的安危托在烛之武身上呢?人参也是极好的补品,对人的作用很大,烛之武便是如此,一席精辟的话,层层递进,步步为营,抓住秦伯的心理弱点,达到了劝退的目的。

4.何谓君子之勇 泰山崩于前而色不变。烛之武为国只身涉险,他为何如此笃定面对那很有可能一去不回的任务?人生道路困难重重几多变故,又有谁能做到如此笃定,我想烛之武与秦伯谈判时一定成竹在胸,谈吐冷静,那是超越生死的智慧与心力战胜了秦伯。

5.“酒香不怕巷子深。”烛之武就是一壶香醇的美酒,经过了时间的酝酿,终于散发出浓郁的酒香。烛之武年轻时,刻苦积蓄经纶之才,隐忍于世。在秦国围郑的危急存亡之刻,烛之武的才能终于找到了用武之地,改变了战局也改变了历史。

6.兵临城下,万箭齐发,刀光剑影,威力甚大,亦敌不过一张嘴。 古有烛之武凭嘴退秦师,后有孔明舌战群儒,实例甚多,然则口舌之争不可小觑。只靠一张嘴,亦可通天下事,知天下人,掌天下权。

7.烛之武虽有“臣之壮也,犹不如人,今老矣,无能为也矣”的牢骚与怨气,但是他是一匹蓄势待发的老骥。我想他也曾因人生虚掷而悲哀过感伤过,但他并没有放弃对国家与人民安危的关心。我们可以想象出多少个日夜他翻看竹简的手势与眼神,想像出多少次他侧耳细听能从王宫中传来征召自己的声响的焦急与渴盼。如果没有对国家结实朴实的爱与时刻准备着为国家效力的心,他又怎么能对秦伯的心理以及秦晋之间的恩怨如此了然?烛之武与秦伯的交锋从一开始就注定烛之武的胜利,因为成功只偏爱有准备的头脑。

晋候:

1.学会包容,不因为被人背叛而发怒,从而做出不理智的举动,学会包容,要像晋侯一样,懂得把握形势,理智退兵,学会包容,更要放眼未来,不要把眼光留在自己的脚下。

2.忍是成事之本,晋侯从一开始流亡时就忍。忍到了当上国君之日。如今看着眼前的肥肉他忍,最后成了春秋五霸主之一。晋侯以忍做成了大事。俗话说“小不忍,则乱大谋”。忍是一门艺术。能忍必会积蓄力量,挥出那致命一击。

3.当你进退两难,无法抉择时;当你尴尬时,不妨试着为自己找个台阶下。晋侯擅长为自己找台阶。当盟军背信弃义时,他不慌不忙地说:“失掉自己的盟友,是不理智的;得到过别人的帮助,又反过来害人家,是不仁义的;用散乱的军队攻打整编的部队,是兵家所忌的!”这样既可以达到退兵目的,又不失颜面,实为明举!其实在生活中也是这样,给自己一个台阶下,挣脱尴尬。(退一步海阔天空)

4.晋、秦之间应是种赤裸裸的利益关系,一旦对方于己无益,便趁机吞并。对于两国的君王,无疑晋侯更有远大的目光,他看到的不仅仅是郑国的土地,还有中原广阔的领土。他就好比是躲在树从中的野兽,一旦有猎物,必然能够把握时机。而秦伯正如海上捕鱼的船夫,让人一眼就看穿他真实的目的。人是为利益所趋,晋侯能够驾驭利益,而秦伯却被利益所驱。

5.利益与承诺,若要在两者之间选择,你会选什么?是像秦伯一样为了自己的利益,背弃对晋侯的承诺,还是即使面对利益这巨大的诱惑,也会坚持自己的承诺?两者就如鱼和熊掌,不可兼得。

郑伯

1.做人要听得进良言,像郑伯。虽然自己的能力不行,但他起码能听进别人的建议,最终成功地保住了郑国。既然你没有似水才华,那你应该听懂水流的声音。那样即使你不行也能成功!

2.现代也有不少“平时不烧香,临时抱佛脚”的人,不过在那样一个年代,放下架子求贤的人也着实不多。大丈夫能屈能伸,关键时刻也别管什么臭面子了,承认错误,求贤若渴,这不也是抓着了烛之武想要的虚荣吗?生活中,你对尊严的看法是什么呢?什么事能让你抛下尊严呢?

1.学会变通

所谓大丈夫能屈能伸,或许佚之狐把烛之武推出去是为了把说服秦伯退军的这个问题丢给别人,以求自保。但是在一些时候,尽我们的力量无法办到的事我们不能硬接下来,要学会变通,进退自如。要知道什么时候该出手,什么时候该沉默,不会变通的人,是没有出路的。

佚之狐

7.据史料记载,说服秦伯的初定人选是佚之狐,佚之狐也未必不能劝退秦师,为什么他不自己去而举荐了烛之武呢?我想人如其名,佚之狐身上的狐味太重。只身入虎狼之地,能否说服秦伯谁也不敢打包票。稍有不慎者,惹恼了秦伯,自己掉了脑袋不算,还可能被牢牢地钉在历史的耻辱柱上让后人指指点点,抬出烛之武,既能提高成功的几率,在成就烛之武的同时,自己也落个“伯乐”的美名。所以说他是一条狡猾的狐狸!通过他的话,我们可知他对烛之武是很了解的。那么为什么现在才举荐呢?从中可以看出佚之狐的嫉妒心理。所以一个人要学会承认他人的优点,正确地去面对他人,不要得了红眼病。

8.身处乱世,想要生存得风风光光不轻易,佚之狐靠的就是圆滑。人如其名,佚之狐的确是一只老狐狸。

《周易》

《尚书》

《诗经》

《周礼》

《仪礼》

《礼记》

《春秋左氏传》

《春秋公羊传》

《春秋谷梁传》

《孝经》

《论语》

《尔雅》

《孟子》

十三经

占卜之书,神秘而哲理至深

西周初至春秋中期的诗歌集

汇集周王室官制和战国时期各国制度

主要记载春秋战国时代的礼制

秦汉以前有关各种礼仪的论著汇编

重在史事的陈述

重在论议

孔子及其门徒的言行录

论述封建孝道的专著

专载孟子的言论、思想和行迹

训解词义,诠释名物,经学家多据以解经

主要为君王的文告和君臣谈话记录

要重视文言文的学习

博学之,审问之,慎思之,

明辨之, 笃用之 。

——《礼记》

知之者不如好之者,

好之者不如乐之者。

——《论语》

好的语言

通畅的语言

规范的语言

(规 律)

文言文

现代文

利用相同

抓住相异

文言文该学些什么?

1、认准字形字音字义。(自己利用工具书和注释完成)

2、理解词语和句式:

(1)掌握常见实词在文中的含义.

(2)了解常见的虚词的用法.

(3)了解与现代汉语不同的特殊句式和用法。

3、正确把握句子在文中的意思,并能翻译成现代汉语。

4、能从文中了解相关的古代文化常识

和文学常识。

5、能在通读全文的基础上分析文章的内容,并能分析概括作者在文中的观点态度。

6、能吸收其中的思想精华,借鉴其写法,并从中得到启发,应用到自己的学习和生活中。

掌握常见的文言知识

1、通假字(每篇课中出现的通假字要整理到积累本上)。

2、异读字(一个字保留了两个以上的读音,且音不同则义不同的字)。

3、古今异义。有:词义的扩大、缩小、词义的转移、词义的轻重、词的感彩的变化和名称说法的改变。

5、一词多义。即一个词有多种含义。如“食”有“吃”、“吃的东西”“专指饭”等等词义,如何判断一个词究竟用哪个词义呢?主要是联系上下文,认真阅读,认真分析,增强阅读能力。

4、偏义复词:即一个词由两个意思相近或相对、相反的语素构成,只取其中的一个语素的词义,另一个只作陪衬。

6、词类活用:在古汉语中,某些词在特定的语言环境中又可以灵活运用,临时改变它的基本功能,在句中充当其它类词。

《左传》

烛之武退秦师

关于烛之武

烛之武,考城人,是三朝老臣,但始终得不到升官,在郑国一直担任“圉正”(yǔ、养马的长官),大概相当于《西游记》里所说的“弼马温”吧。被举荐使秦时,已年过七十,须发皆白,身子伛偻,步履蹒跚。

——冯梦龙《东周列国演义》

诵读提示

《左传》的文学常识

1.《左传》是我国第一部叙事详细的编年史著作,相传为鲁国史官左丘明所作。

2.《春秋左氏传》、《春秋公羊传》、《春秋谷梁传》都是为解说《春秋》而作,合称为“春秋三传”。

3.《左传》是《春秋左氏传》的简称,又名《左氏春秋》。

4.《左传》是我国第一部历史散文集。

《左传》善于描写战争和记述行人辞令.

记事条理清楚,叙述精确,详略合宜,委曲简洁;

写人简而精,人物形象栩栩如生。常常是寥寥几句,就能使读者如见其人,如闻其声。

关于《左传》

齐桓公 宋襄公

晋文公 秦穆公

楚庄王

此说见之于《史记》。

关于春秋五霸

我国古代史书有哪几种体例?

①通史:不间断地记叙自古及今的历史事件,如《史 记》

②编年体:以年代为线索编排的有关历史事件,如《左传》

③国别体:以国家为单位分别记叙的历史,如《战国策》

④断代史:记录某一时期或某一朝代的历史,如《汉书》

⑤纪事本末体:以事件为主线,将有关专题材料集中在一起,首创于南宋的袁枢,如袁枢的《通鉴纪事本末》

⑥纪传体:通过记叙人物活动反映历史事件,如《史记》

秦、晋围郑发生在公元前630年(鲁僖公三十年)。在这之前,郑国有两件事得罪了晋国:一是晋文公当年逃亡路过郑国时,郑文公也不以礼接待重耳。大夫叔詹劝郑文公,郑文公没有听从叔詹的劝告。

故事背景

二是在公元前632年(鲁僖公二十八年)的晋、楚城濮之战中,郑国曾出兵帮助楚国,结果,城濮之战以楚国失败而告终。郑国感到形势不妙,马上派子人九出使晋国,与晋结好。但是,最终也没能感化晋国。晋文公为了争夺霸权的需要,还是在两年后发动了这次战争。

故事背景

晋国为什么要联合秦国围攻郑国呢?这是因为,秦国当时也要争夺霸权,也需要向外扩张。发生在公元前632年的城濮之战,事实上是两大军事集团之间的战争。一方是晋文公率晋、宋、齐、秦四国联军,另一方则是以楚国为主的楚、陈、蔡、郑四国联军。两年后,当晋国发动对郑国的战争时,自然要寻找得力的伙伴。秦、晋历史上关系一直很好;更重要的是,秦国也有向外扩张的愿望,所以,秦、晋联合也就是必然的了。

故事背景

公元前630年

郑

新郑

函陵

氾水

秦

晋

晋 军

秦 军

郑

秦

晋

函 陵

氾 南

秦 军

晋 军

秦 晋 围 郑 形 势 图

各用一个四字短语概括每段内容

秦晋围郑

临危受命

说退秦师

迫晋退兵

文 章 结 构

读课文1—2自然段

1. 烛之武为什么要“夜缒而出”

2. 郑国君臣为什么一开始就把劝说目标锁定在“秦军”而不是“晋军”?你能从文中找到根据吗?

诵读提示

转第一自然段

秦晋围郑形势图

晋军

秦军

国危矣

1、晋秦联军来势凶猛,兵临城下,为人物出场铺垫。所谓“沧海横流,方显英雄本色”。

2、但分驻两地,暗示郑国有机可乘,为下文的成功分化伏笔。

交代秦晋围郑的形势有何作用?

夜,缒而出。见秦伯曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。

若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其

难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以

为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君

尝为晋君赐矣;许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所

知也。夫晋,何厌之有?既东封郑、又欲肆其西封,若

不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。”

烛之武打动了秦伯,使秦退兵,他是如何做到这一点的

欲扬先抑,

以退为进.

阐明利害,

动摇秦君.

替秦着想,

以利相诱.

引史为例,

挑拨秦晋.

推测未来,

劝秦谨慎.

烛之武的一段说辞为什么能打动秦穆公使之退兵?

一.高明的迂回策略:

处处站在秦国的利益上替秦国着想,使秦穆公乐于接受

二.剖析的层层深入:

晓以利害,引史为鉴,敲响警钟,使秦意识到晋才是近敌和劲敌。

三.精妙的辞令艺术:

隐锋芒于平和谦卑,显骨气于曲折委婉。

首段即埋下伏笔:为烛之武的巧言离间提供了可乘之机。

①围郑皆因晋国

②秦晋分兵驻扎

作者谋篇布局的匠心由此可见,这又体现在情节的波澜起伏上。

第四小节,在故事情节的发展上有什么作用?

1.照应上文。

2.使故事情节再掀波澜。

烛之武形象分析

久不得志

深明大义

勇赴国难,不卑不亢的爱国志士。

知己知彼,精于辞令的善辩之士。

辞曰“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”

佚之狐的话对刻画烛之武有何作用?

未见其人,先知其才

侧面表现

烛之武的形象

烛之武

志士

勇士

辩士

以国家利益为重,深明大义的爱国志士

两军交战,生死未卜;

出使秦师,成败难料;

勇入秦营,知难而上。

不卑不亢,机智善辩

1、烛之武:

2、郑伯:

3、秦伯:

4、晋文公:

5、佚之狐:

人物形象分析:

(1)深明大义的爱国志士。

(2)知难而上,义无返顾的勇士。

(3)口若悬河,巧言善辩的辩士。

(1)善于纳谏。

(2)勇于自责。

(3)善于言辩。

贪婪,自私,不讲信用,见利忘义。

贪婪,但理智,能隐忍不拔,

随机应变,审时度势,雄才大略。

慧眼识才的伯乐。

本文的主要特点是:

①情节波澜起伏;

②伏笔与照应得当;

③叙事详略得当;

④善于塑造血肉丰满的人物形象;

⑤绝妙的行人辞令。

绝妙的行人辞令

善于塑造血肉丰满的人物形象

讨论探究

1、烛之武能言善辩,才智过人。这样的人为何老不见用?

2、郑伯 作为当权者做得如何?从中要汲取怎样的教训?

3、佚之狐真的是慧眼识英雄的伯乐吗?他自己为什么不去说秦而举荐了烛之武呢?他对烛之武是很了解的,为什么到现在才举荐呢? 他这是一种什么心理?

当权者不注意选拔人才,有权者的嫉妒

教训:一定要不断挖掘和重视人才,不要等到危机出现后再重用人才。

人如其名,佚之狐身上的狐味太重。只身入虎狼之地,能否说服秦伯谁也不敢打保票,稍有不慎,惹恼了秦伯,自己掉了脑袋不算,还可能被牢牢的钉在历史的耻辱柱上让后人指指点点。抬出烛之武,既能提高成功的几率,在成就烛之武的同时自己也落个“伯乐”的美名。所以说他是一条狡猾的狐狸!

——嫉妒、红眼病。

2、从文中可看出,烛之武对国家大事了解得很透彻。既然他一直不被用,他了解得那么透彻想干什么?

与诸葛亮一样, 未出山前就做着出山的准备。 尽管怀才不遇,但他的心始终没有放弃过“一飞冲天”的渴望,他一刻不停地关注着天下形势,思考着安定天下济苍生一逞抱负的路径。“老骥伏枥,志在千里”的豪情无疑是后人敬仰他们的主要缘由。

知识归纳整理

一、词类活用

晋军函陵,秦军氾南

越国以鄙远

与郑人盟

既东封郑

阙秦以利晋

(驻军,驻扎)

(意动,以……为边邑)

(订了盟约;建立同盟)

(使…成为疆界)

(使…得利)

名词→动词

既东封郑

夜缒而出

朝济而夕设版焉

(在东边)

(在晚上,当晚)

(在早上;到黄昏)

名词→状语

且君尝为晋君赐矣

动词→名词

(恩惠,好处)

越国以鄙远

共其乏困

(远方,边远的地方)

(缺少的东西)

形容词→名词

烛之武退秦师

若不阙秦,将焉取之?

若亡郑而有益于君

(使…灭亡)

(使…亏损)

(使….退却)

使动用法

无能为也已(矣)

共其乏困(供)

秦伯说,与郑人盟(悦)

失其所与,不知(智)

何厌之有(餍)

若不阙秦(缺)

二、通假字

(古/今)

1、以为东道主(东方道路上的主人/泛指主人)

2、行李之往来(出使的人/指外出的人携带的随身物品)

3、今有急而求子(您,多指男子/儿子)

4、越国以鄙远(跨越别的国家/古国家名)

5、亦去之(离开/距离)

6、微夫人之力(那个人/尊称人的妻子)

三 、古今异义

一词多义

若 1如果 连词 “ 若使烛之武见秦君,师必退。”

2你 代词 “若毒之乎 ?”

3 像 动词 “山有小口,彷佛若有光。”

知 1 知道 “越国以鄙远,君知其难也。”

2明智 “失其所与,不知。”

能 1、才能 名词 “ 争宠而心害其能”

2、能够 动词 “吾不能早用子。”

说 1. 陈说 动词 “ 及郡下,诣太守,说如此。”

2. 杂说 名词 “故为之说,以俟观人风者得焉”

3. 通“悦” “秦伯说”

辞 1 .推脱 动词 “不辞劳苦”

2. 告别 动词 “停数日,辞去。”

3. 推辞 动词 “辞曰:臣之壮也,犹不如人。”

鄙 1 边远的地方 名词 “ 顾不如蜀鄙之僧哉?”

2. 边境 名词 “ 越国以鄙远,君知其难也。”

3. 浅陋 鄙俗 形容词 “肉食者鄙,未能远谋。”

细小 形容词 防微杜渐

隐约地 形容词 微闻有鼠作作索索

稍微 副词 “见其发矢十总八九,但微颔之”

没有 不 副词 微夫人之力不及此

微

而

①今急而求子

②夜缒而出

③若亡郑而有利于君

④朝济而夕设版焉。

⑤因人之力而敝之,不仁。

(表承接,才)

(表修饰,不译)

(表承接,不译)

(表承接,就)

(表转折 却)

以

①以其无礼于晋

②敢以(之)烦执事

③越国以鄙远

④焉用亡郑以陪邻?

⑤若舍郑以(之)为东道主。

⑥以乱易整,不武。

(因为,连词)

(拿,用,介词)

(表目的,连词 来)

(表承接,连词 )

(把,介词)

(用,介词)

其

以其无礼于晋。(代词,郑国)

君知其难也。(代词,这种做法)

失其所与,不知。(代词,自己)

吾其还也。(副词,表商量或希望)

焉

1子亦有不利焉。(语气助词,啊。)

2焉用亡郑以陪邻?(疑问代词,何,什么)

3将焉取之?(疑问代词,哪里)

4以俟观人风者得焉。(代词,它)

5晋国,天下莫强焉。(兼词,于之)

之

1、公从之。(代词,建议)

2、臣之壮也,犹不如人。(结构助词,主谓之间,不译)

3、是寡人之过也。(结构助词,构成偏正短语,“的”)

4、何厌之有?(结构助词,提宾,不译)

5. 辍耕之垄上。(到 , 动词)

(烛之武)许之(主语)

(烛之武)辞曰:“臣之壮也……”(主语)

(晋惠公)许君焦、瑕(主语)

敢以(之)烦执事(宾语)

晋军(于)函陵,秦军(于)氾南(介词)

特殊句式

省略句

1以其无礼于晋

(于晋无礼——状后)

2佚之狐言于郑伯

(于郑伯言——状后)

3若亡郑而有益于君

(于君有益——状后)

4何厌之有

(有何厌——宾置)

倒装句

判断句

2以乱易整,不武。(否定判断句)

特殊句式

1是寡人之过也。

【适用话题】

选择、爱国、匹夫有责、口才与成功、艺高人胆大、发现人才、隐忍、宽容、知错能改、义与利、变通……

写作素材与运用

【运用示例】

烛之武

1.有才无须溢于表,有志仅须喻于心。这是中国古代一部分有识之士的处事原则,从某种意义上来说,烛之武便是这样的人。然而,在他身上却兼存着独善其身般之内敛与怀才不遇般之无奈。但是,身处微不足道之地位并怀拥愤恨与期待之矛盾心境的他,在国家面临危难时却毅然挺身而出,毫不推卸。可以说,烛之武象征的是一种心态——才美无须外现,秉承的是一种信念——虽老可仍毅坚,先驱的是一种精神——有难必然担当。

2.岁月给了太多的落寞与不甘,磨砺了他的沉稳和敏锐,救国于危难之间,又体现了他的爱国之心,即使壮时未被重用,亦为国不计私怨,顾全大局。

3.人参是人间极品,人参也是越老越珍贵的。年轻的时候没人要,让它在土壤中默默生长,积蓄了一生的能量,只为在年老出土时释放出来。烛之武就像是一个人间极品,大半生都被埋没的人参。人参是植物中最特别的一种,就如烛之武,不然郑伯怎么会把国家的安危托在烛之武身上呢?人参也是极好的补品,对人的作用很大,烛之武便是如此,一席精辟的话,层层递进,步步为营,抓住秦伯的心理弱点,达到了劝退的目的。

4.何谓君子之勇 泰山崩于前而色不变。烛之武为国只身涉险,他为何如此笃定面对那很有可能一去不回的任务?人生道路困难重重几多变故,又有谁能做到如此笃定,我想烛之武与秦伯谈判时一定成竹在胸,谈吐冷静,那是超越生死的智慧与心力战胜了秦伯。

5.“酒香不怕巷子深。”烛之武就是一壶香醇的美酒,经过了时间的酝酿,终于散发出浓郁的酒香。烛之武年轻时,刻苦积蓄经纶之才,隐忍于世。在秦国围郑的危急存亡之刻,烛之武的才能终于找到了用武之地,改变了战局也改变了历史。

6.兵临城下,万箭齐发,刀光剑影,威力甚大,亦敌不过一张嘴。 古有烛之武凭嘴退秦师,后有孔明舌战群儒,实例甚多,然则口舌之争不可小觑。只靠一张嘴,亦可通天下事,知天下人,掌天下权。

7.烛之武虽有“臣之壮也,犹不如人,今老矣,无能为也矣”的牢骚与怨气,但是他是一匹蓄势待发的老骥。我想他也曾因人生虚掷而悲哀过感伤过,但他并没有放弃对国家与人民安危的关心。我们可以想象出多少个日夜他翻看竹简的手势与眼神,想像出多少次他侧耳细听能从王宫中传来征召自己的声响的焦急与渴盼。如果没有对国家结实朴实的爱与时刻准备着为国家效力的心,他又怎么能对秦伯的心理以及秦晋之间的恩怨如此了然?烛之武与秦伯的交锋从一开始就注定烛之武的胜利,因为成功只偏爱有准备的头脑。

晋候:

1.学会包容,不因为被人背叛而发怒,从而做出不理智的举动,学会包容,要像晋侯一样,懂得把握形势,理智退兵,学会包容,更要放眼未来,不要把眼光留在自己的脚下。

2.忍是成事之本,晋侯从一开始流亡时就忍。忍到了当上国君之日。如今看着眼前的肥肉他忍,最后成了春秋五霸主之一。晋侯以忍做成了大事。俗话说“小不忍,则乱大谋”。忍是一门艺术。能忍必会积蓄力量,挥出那致命一击。

3.当你进退两难,无法抉择时;当你尴尬时,不妨试着为自己找个台阶下。晋侯擅长为自己找台阶。当盟军背信弃义时,他不慌不忙地说:“失掉自己的盟友,是不理智的;得到过别人的帮助,又反过来害人家,是不仁义的;用散乱的军队攻打整编的部队,是兵家所忌的!”这样既可以达到退兵目的,又不失颜面,实为明举!其实在生活中也是这样,给自己一个台阶下,挣脱尴尬。(退一步海阔天空)

4.晋、秦之间应是种赤裸裸的利益关系,一旦对方于己无益,便趁机吞并。对于两国的君王,无疑晋侯更有远大的目光,他看到的不仅仅是郑国的土地,还有中原广阔的领土。他就好比是躲在树从中的野兽,一旦有猎物,必然能够把握时机。而秦伯正如海上捕鱼的船夫,让人一眼就看穿他真实的目的。人是为利益所趋,晋侯能够驾驭利益,而秦伯却被利益所驱。

5.利益与承诺,若要在两者之间选择,你会选什么?是像秦伯一样为了自己的利益,背弃对晋侯的承诺,还是即使面对利益这巨大的诱惑,也会坚持自己的承诺?两者就如鱼和熊掌,不可兼得。

郑伯

1.做人要听得进良言,像郑伯。虽然自己的能力不行,但他起码能听进别人的建议,最终成功地保住了郑国。既然你没有似水才华,那你应该听懂水流的声音。那样即使你不行也能成功!

2.现代也有不少“平时不烧香,临时抱佛脚”的人,不过在那样一个年代,放下架子求贤的人也着实不多。大丈夫能屈能伸,关键时刻也别管什么臭面子了,承认错误,求贤若渴,这不也是抓着了烛之武想要的虚荣吗?生活中,你对尊严的看法是什么呢?什么事能让你抛下尊严呢?

1.学会变通

所谓大丈夫能屈能伸,或许佚之狐把烛之武推出去是为了把说服秦伯退军的这个问题丢给别人,以求自保。但是在一些时候,尽我们的力量无法办到的事我们不能硬接下来,要学会变通,进退自如。要知道什么时候该出手,什么时候该沉默,不会变通的人,是没有出路的。

佚之狐

7.据史料记载,说服秦伯的初定人选是佚之狐,佚之狐也未必不能劝退秦师,为什么他不自己去而举荐了烛之武呢?我想人如其名,佚之狐身上的狐味太重。只身入虎狼之地,能否说服秦伯谁也不敢打包票。稍有不慎者,惹恼了秦伯,自己掉了脑袋不算,还可能被牢牢地钉在历史的耻辱柱上让后人指指点点,抬出烛之武,既能提高成功的几率,在成就烛之武的同时,自己也落个“伯乐”的美名。所以说他是一条狡猾的狐狸!通过他的话,我们可知他对烛之武是很了解的。那么为什么现在才举荐呢?从中可以看出佚之狐的嫉妒心理。所以一个人要学会承认他人的优点,正确地去面对他人,不要得了红眼病。

8.身处乱世,想要生存得风风光光不轻易,佚之狐靠的就是圆滑。人如其名,佚之狐的确是一只老狐狸。

《周易》

《尚书》

《诗经》

《周礼》

《仪礼》

《礼记》

《春秋左氏传》

《春秋公羊传》

《春秋谷梁传》

《孝经》

《论语》

《尔雅》

《孟子》

十三经

占卜之书,神秘而哲理至深

西周初至春秋中期的诗歌集

汇集周王室官制和战国时期各国制度

主要记载春秋战国时代的礼制

秦汉以前有关各种礼仪的论著汇编

重在史事的陈述

重在论议

孔子及其门徒的言行录

论述封建孝道的专著

专载孟子的言论、思想和行迹

训解词义,诠释名物,经学家多据以解经

主要为君王的文告和君臣谈话记录

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])