2《烛之武退秦师》课件(共28张PPT) 2021-2022学年统编版高中语文必修下册

文档属性

| 名称 | 2《烛之武退秦师》课件(共28张PPT) 2021-2022学年统编版高中语文必修下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 548.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-01-13 07:54:13 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵,其下攻城。

—— 《孙子兵法·谋攻》

一言之辩,重于九鼎之宝;

三寸之舌,强于百万之师。

——刘勰《文心雕龙》

“百战百胜,非善之善者也;不战而屈人之兵,善之善者也。”

—— 《孙子兵法·谋攻》

烛之武退秦师

——《左传》

教学目标:

1、分小组借助工具书和课下注释翻译课文。

2、自主梳理并积累文中的文言实词、虚词、句式和文常。

3、学习烛之武说话的艺术和其身上的优秀品质(智、勇、义)。

学法指导

“书读百遍,其义自见。”

——三国志·魏志·王肃传

“读而未晓则思,思而未晓则读。”

——宋·朱熹

“大抵学古文者,必要放声疾读又缓读……久之自悟。”

——清· 姚鼐《尺牍》。

“不动笔墨不读书。”

——古语

——诵读、思考、积累(圈点批注)

按年月日顺序编写的史书体裁。如《春秋》、《左传》、《资治通鉴》等。

分不同的国家编写的史书体裁。如《国语》、《战国策》等。

以人物传记为中心的史书体裁。如《史记》、《汉书》等。

编年体

国别体

纪传体

你知道吗?

中国古代史书的体例

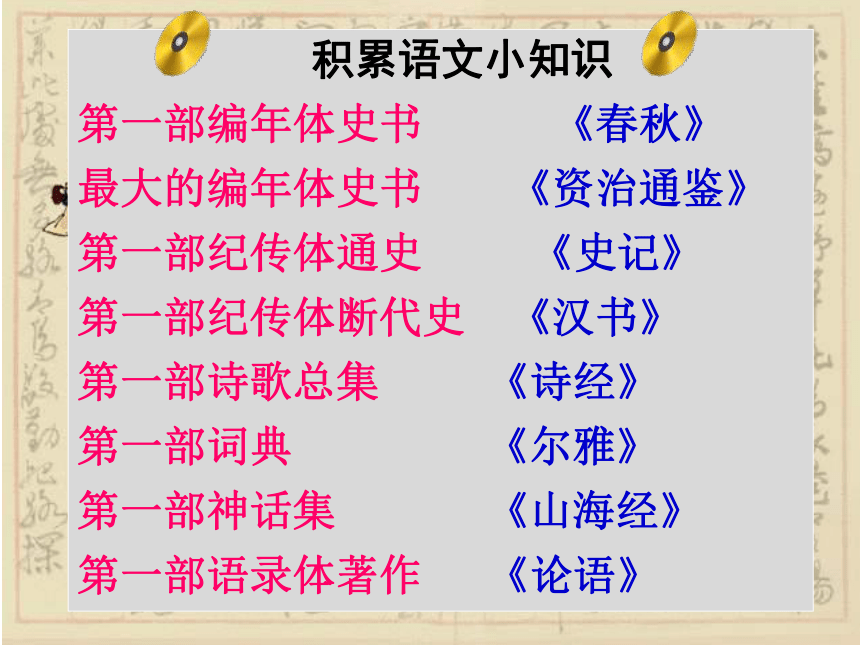

积累语文小知识

第一部编年体史书 《春秋》

最大的编年体史书 《资治通鉴》

第一部纪传体通史 《史记》

第一部纪传体断代史 《汉书》

第一部诗歌总集 《诗经》

第一部词典 《尔雅》

第一部神话集 《山海经》

第一部语录体著作 《论语》

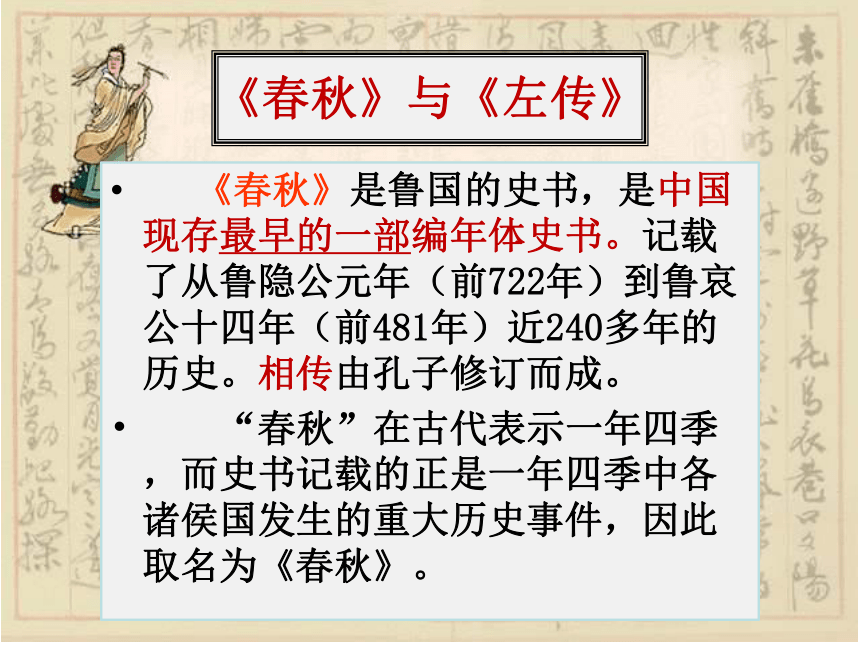

《春秋》是鲁国的史书,是中国现存最早的一部编年体史书。记载了从鲁隐公元年(前722年)到鲁哀公十四年(前481年)近240多年的历史。相传由孔子修订而成。

“春秋”在古代表示一年四季,而史书记载的正是一年四季中各诸侯国发生的重大历史事件,因此取名为《春秋》。

《春秋》与《左传》

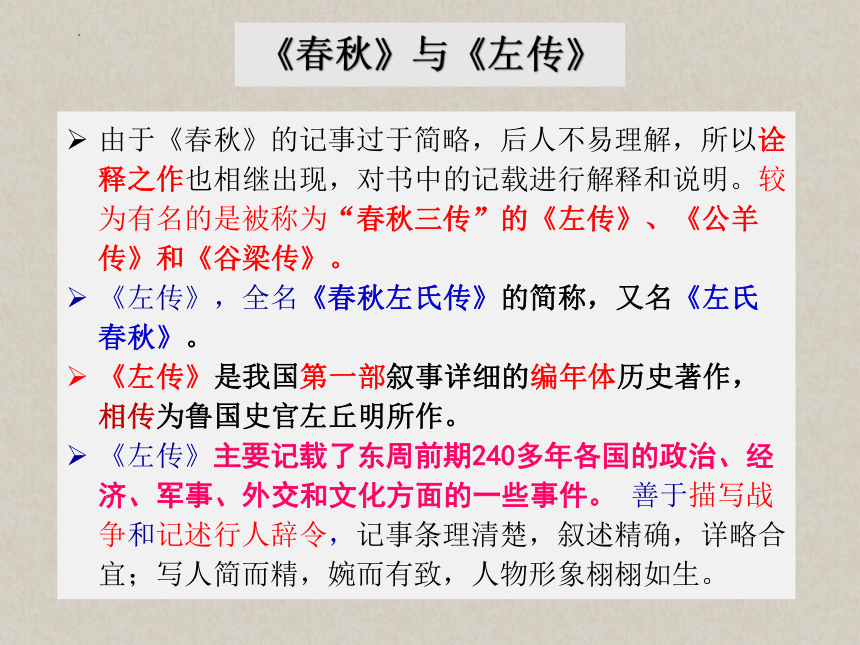

由于《春秋》的记事过于简略,后人不易理解,所以诠释之作也相继出现,对书中的记载进行解释和说明。较为有名的是被称为“春秋三传”的《左传》、《公羊传》和《谷梁传》。

《左传》,全名《春秋左氏传》的简称,又名《左氏春秋》。

《左传》是我国第一部叙事详细的编年体历史著作,相传为鲁国史官左丘明所作。

《左传》主要记载了东周前期240多年各国的政治、经济、军事、外交和文化方面的一些事件。 善于描写战争和记述行人辞令,记事条理清楚,叙述精确,详略合宜;写人简而精,婉而有致,人物形象栩栩如生。

《春秋》与《左传》

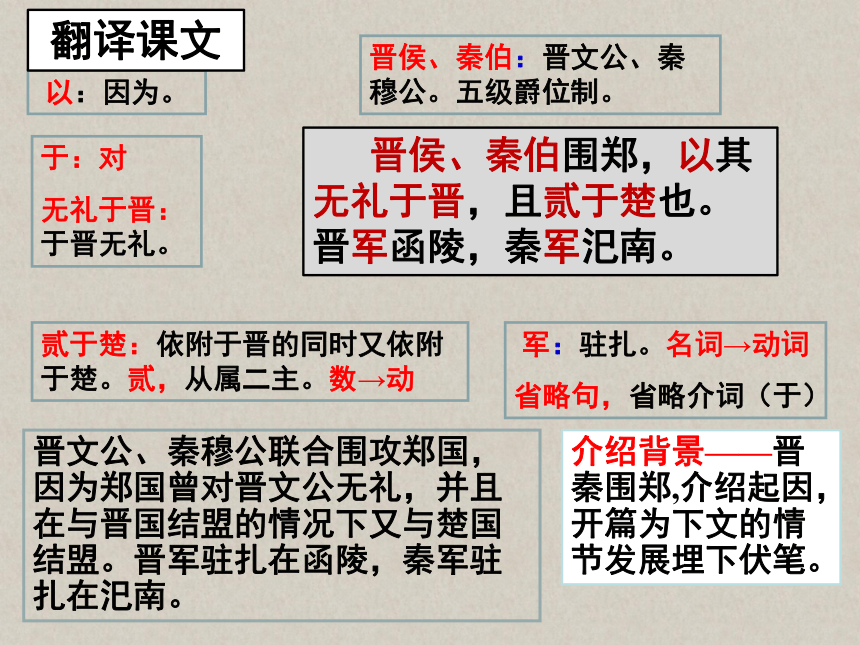

晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军函陵,秦军汜南。

晋文公、秦穆公联合围攻郑国,因为郑国曾对晋文公无礼,并且在与晋国结盟的情况下又与楚国结盟。晋军驻扎在函陵,秦军驻扎在汜南。

晋侯、秦伯:晋文公、秦穆公。五级爵位制。

于:对

无礼于晋:于晋无礼。

以:因为。

贰于楚:依附于晋的同时又依附于楚。贰,从属二主。数→动

军:驻扎。名词→动词

省略句,省略介词(于)

介绍背景——晋秦围郑,介绍起因,开篇为下文的情节发展埋下伏笔。

翻译课文

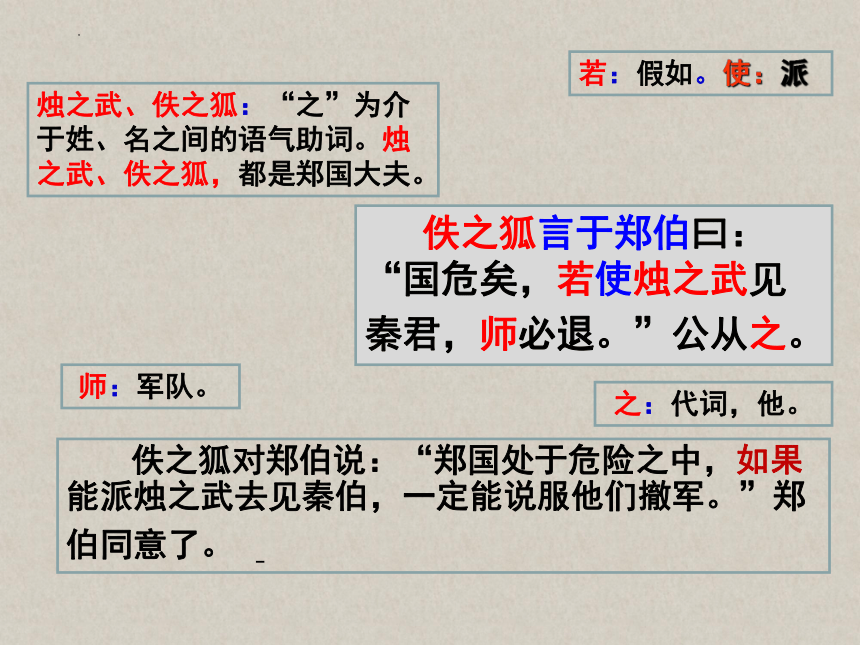

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。

佚之狐对郑伯说:“郑国处于危险之中,如果能派烛之武去见秦伯,一定能说服他们撤军。”郑伯同意了。

烛之武、佚之狐:“之”为介于姓、名之间的语气助词。烛之武、佚之狐,都是郑国大夫。

师:军队。

之:代词,他。

若:假如。使:派

辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉!”许之。

烛之武推辞说:“我年轻时,尚且不如别人;现在老了,做不成什么了。”郑文公说:“我早先没有重用您,现在危急之中求您,这是我的过错。然而郑国灭亡了,对您也不利啊!”烛之武就答应了。

之:助词,主谓之间,取消句子的独立性,不译。

无能为也已:不能干什么了。为:做(什么)。已,同“矣”

子:古代对男子的尊称。

是寡人之过也:是,代词,这。过,过错。也,判断句的标志。

然:然而。

辞:推辞

犹:尚且

而:才

(烛之武)许之

写烛之武临危受命

夜缒而出。见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知其亡矣。若亡郑而有益于君,敢以(之)烦执事。

当晚,烛之武用绳子从城上吊下去,见到了秦伯,烛之武说:“秦、晋两国围攻郑国,郑国已经知道要灭亡了。如果灭掉郑国对您有什么好处,那就冒昧地拿(亡郑这件事)烦劳您。

夜:名词作状语。

在夜里;当夜。

亡:使…灭亡。 使动用法。

缒:用绳子拴着从城墙上往下吊。

执事:执行事务的人,对对方的敬称

(烛之武)曰

既:

已经

越国以鄙远,君知其难也;焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

越过晋国把远方的郑国作为秦国的东部边境,您知道是很难的,(您)怎么要用灭掉郑国来给邻国(晋国)增加土地呢?邻邦的国力雄厚了,您的国力也就相对削弱了。假如放弃灭郑的打算,而让郑国作为您秦国东方道路上的主人,秦国的使者往来,郑国可以随时供给他们所缺乏的东西,对您秦国来说,也没有什么害处。

以:相当于“而”。

鄙:把…当作(边邑)。名词的意动用法。

焉:哪里,怎么。以:相当于“而”,连词,表目的,“来”。陪:增加。

以(之)为;东道主:东方道路上的主人。现泛指主人。

行李:出使的人,使者。现指外出的人携带的随身物品。之:主谓之间。

共:同“供”。乏困:缺少的(东西)。形→名

越:跨过。

其:这

件事

厚:增强

薄:削弱

且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。

况且,您曾经对晋惠公有恩惠,他也曾答应把焦、瑕两城割让给您,然而,他早上渡河归晋,晚上就筑城拒秦,这是您知道的。

朝济而夕设版焉:济,渡河。设版,指筑墙。版,筑土墙用的夹板(借代) 。

君尝为晋君赐矣:曾经给予晋君恩惠(指秦穆公曾派兵护送晋君回国)。尝,曾经。为,给予。赐,恩惠。

之:主谓之间。也,表判断。

夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,不阙秦,将焉取?阙秦以利晋,唯君图之。

晋国有什么满足的呢?现在它已经在东边让郑国成为晋国的边界,又想扩张西部的疆界,如果不侵损秦国,晋国将从哪里得到他们所企求的土地呢?使秦国受损而让晋国受益,您还是好好掂量掂量吧!”

既东封郑:已经在东边让郑国成为晋国的边界。东:向东。封:疆界,使……成为疆界。

肆:延伸,扩张。

何厌之有:有何厌,“之”,宾语前置的标志。“厌”,满足。

唯:句首语气词,表示希望。图:考虑。

阙:

侵损,

削减

焉:从哪里

以:而

秦伯说,与郑人盟,使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还 。

秦伯高兴了,就与郑国签订了盟约。并派杞子、逢孙、杨孙帮郑国守卫,就率军回国。

盟:结盟。

戍:守卫。

说:通“悦”,高兴。

乃:于是。

烛之武说退秦师。赏析其高妙的劝说艺术。

子犯请击之。公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之。

子犯请求晋侯下令攻击秦军。晋侯说:“不行。假如没有那人的支持,我就不会有今天。依靠了别人的力量却又去损害他,这是不仁义的;失掉自己的同盟国,这是不明智的;以混乱代替联合一致,这是不勇武的。我们还是回去吧。”这样晋军也撤离了郑国。

微:假如没有。夫人:那人。

因:依靠

子犯:狐偃的字。之:指秦军

敝:损害

与:结交,亲附

知:同“智”

其:表商量语气,还是。

去:离开。

易:交换

及:达到

其:代词,自己的

武:战时应遵守的道义准则

之:代郑国

整体把握内容小结

秦晋围郑

临危受命

说退秦师

晋师撤离

合作探究精读课文

1、标题为《烛之武退秦师》,烛之武是在怎样的情况下退秦师?

晋侯、秦伯围郑 晋军函陵,秦军氾南。

2、为何选择退秦师而非晋师?

以其无礼于晋,且贰于楚也。

晋军函陵,秦军氾南。

3、讨论分析烛之武具体是如何退秦师的?齐读第三段。

秦晋围郑示意图

晋文公流亡各国

春秋时代,晋国统治集团内部发生斗争,公子重耳被迫流亡,历经卫国、齐国、曹国、宋国、郑国、楚国、秦国等诸侯国。重耳在各国遭遇不尽相同。齐国是以厚礼相待,而在经过郑国时,郑国大夫叔瞻劝郑君说如果不能厚待重耳,就要把他杀了。郑文公却以“诸侯亡公子过此者众,安可尽礼!”为由,不听叔瞻劝告,对重耳不礼。重耳到了楚国,受到优厚的招待,并许诺楚王,有朝一日两国交战先退避九十里。后来秦穆公出于政治投机,派人把重耳请到秦国,并把女儿嫁给重耳,秦晋结下姻亲关系,这就是历史上的秦晋之好。今天两家要联姻,还说欲结秦晋,当由此而出。再后来,秦穆公派兵把重耳护送回国当了国君,就是晋文公。

结盟

郑楚结盟(公元前632年)

四月,晋楚争霸中原,战于城濮,楚军大败。晋文公尊周攘夷,成为春秋霸主之一。

当时,郑国处四战之地,无险可据,又自无礼于重耳之后,故背晋助楚,因此,郑文公曾到楚国怂恿楚成王出兵作战。楚败,郑文公内心恐惧,又派大夫子人九到晋国请罪求和。五月,晋侯、郑伯盟于衡雍(今河南原阳西)。晋文公受周天子册命与四方诸侯盟于践土(在衡雍之西),晋文公为盟主,郑参与践土之盟,但晋、郑间的隔阂并未消除。郑既怂恿楚国出兵攻晋,又盟于晋,这就是文中所言“且贰于楚也”。

《烛之武退秦师》这个故事发生在公元前630年。与城濮之战只相隔两年。因此秦、晋围郑可以理解为城濮之战的余波。

夜缒而出。见秦伯,曰:“秦晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也;焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封;若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。”秦伯说,与郑人盟。使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。

思考:1、烛之武劝说秦伯的说辞可以分为几层?

2、你认为哪一句说辞最能打动秦王?

3、简单品析烛之武的语言艺术。

第1层:郑既知亡。

第2层:亡郑于秦无益。不但无益还有害

第3层:舍郑于秦无害。不但无害还有益

第4层:引史为例,晋失信于秦。

第5层: 推测未来,晋必将攻秦。

简单品析烛之武的语言艺术

第1层:郑既知亡。

第2层:亡郑于秦无益。不但无益还有害

(晋厚秦薄)(邻之厚,君之薄也)。

第3层:舍郑于秦无害。不但无害还有益

第4层:引史为例,晋失信于秦。

第5层: 推测未来,晋必将攻秦。

欲擒故纵、以退为进

釜底抽薪、

瓦解秦晋同盟围郑

投其所好,以利相诱

阐明利害,挑拨离间,动摇秦君

处处言秦,处处为郑;

明里为秦,暗则为郑。

人物形象赏析

从烛之武退秦师这一过程中,我们可以看出烛之武是一个智士。此外你还能从哪些地方看出烛之武是怎样的人?

请按照下列句式组织语言回答该问题。

我从文中( )可以看出烛之武是一个( )士。

深明大义的义士 知难而上的勇士 机智善辩的辩士

一个为纾国难挺身而出的忠臣

一个远见卓识的杰出的外交家

一个晓理动情的天才式演说家

一个善用矛盾化干戈为玉帛的政治家

一个审时度势的出色的心理分析大师

烛之武,考城人,是三朝老臣,但始终得不到升官,在郑国一直担任“圉正”(yǔ、养马的长官),大概相当于《西游记》里所说的“弼马温”。

被举荐使秦时已年过七十“须眉尽白,伛偻其身,蹒跚其步”,以致到了朝堂之上,“左右莫不含笑”。

——(明)冯梦龙《东周列国志》

我们身边的“烛之武”

——中国全国人大外事委员会主任委员傅莹

傅莹,蒙古族,内蒙古通辽人;北京外国语学院英语系毕业,英国肯特大学国际关系硕士研究生。曾任中国驻菲律宾、澳大利亚、英国等国大使,是中国第一位少数民族女大使、驻大国女大使。以善于沟通著。2013年3月4日任十二届全国人大一次会议新闻发言人。2015年3月4日任十二届全国人大三次会议新闻发言人。2016年3月4日任第十二届全国人大四次会议新闻发言人。现任全国人大常委会委员、全国人大外事委员会主任委员。

《霸气英文舌战群儒,怼不到你算我输!被这位真女神实力圈粉!》

讨论:除了烛之武之外本文中别的人物身上还有那些闪光点值得我们学习。

郑 伯——礼贤下士,从谏如流。

佚之狐——慧眼识人才的伯乐。

秦 伯——以利为重,亦敌亦友,变化难测,

政治手腕了得。

晋 侯——以利为重,以”不仁”为借口,沉着应对, 有政治家的风度。

思考: 谈谈本文中的辩说艺术对于现代人的有什么意义。

1、尊重对方、注重对方感受,委婉劝说,文明交流。

2、听取别人意见,完善自我,少走弯路。

3、宰相肚里能称船。有则改之,无则加勉。

上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵,其下攻城。

—— 《孙子兵法·谋攻》

一言之辩,重于九鼎之宝;

三寸之舌,强于百万之师。

——刘勰《文心雕龙》

“百战百胜,非善之善者也;不战而屈人之兵,善之善者也。”

—— 《孙子兵法·谋攻》

烛之武退秦师

——《左传》

教学目标:

1、分小组借助工具书和课下注释翻译课文。

2、自主梳理并积累文中的文言实词、虚词、句式和文常。

3、学习烛之武说话的艺术和其身上的优秀品质(智、勇、义)。

学法指导

“书读百遍,其义自见。”

——三国志·魏志·王肃传

“读而未晓则思,思而未晓则读。”

——宋·朱熹

“大抵学古文者,必要放声疾读又缓读……久之自悟。”

——清· 姚鼐《尺牍》。

“不动笔墨不读书。”

——古语

——诵读、思考、积累(圈点批注)

按年月日顺序编写的史书体裁。如《春秋》、《左传》、《资治通鉴》等。

分不同的国家编写的史书体裁。如《国语》、《战国策》等。

以人物传记为中心的史书体裁。如《史记》、《汉书》等。

编年体

国别体

纪传体

你知道吗?

中国古代史书的体例

积累语文小知识

第一部编年体史书 《春秋》

最大的编年体史书 《资治通鉴》

第一部纪传体通史 《史记》

第一部纪传体断代史 《汉书》

第一部诗歌总集 《诗经》

第一部词典 《尔雅》

第一部神话集 《山海经》

第一部语录体著作 《论语》

《春秋》是鲁国的史书,是中国现存最早的一部编年体史书。记载了从鲁隐公元年(前722年)到鲁哀公十四年(前481年)近240多年的历史。相传由孔子修订而成。

“春秋”在古代表示一年四季,而史书记载的正是一年四季中各诸侯国发生的重大历史事件,因此取名为《春秋》。

《春秋》与《左传》

由于《春秋》的记事过于简略,后人不易理解,所以诠释之作也相继出现,对书中的记载进行解释和说明。较为有名的是被称为“春秋三传”的《左传》、《公羊传》和《谷梁传》。

《左传》,全名《春秋左氏传》的简称,又名《左氏春秋》。

《左传》是我国第一部叙事详细的编年体历史著作,相传为鲁国史官左丘明所作。

《左传》主要记载了东周前期240多年各国的政治、经济、军事、外交和文化方面的一些事件。 善于描写战争和记述行人辞令,记事条理清楚,叙述精确,详略合宜;写人简而精,婉而有致,人物形象栩栩如生。

《春秋》与《左传》

晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军函陵,秦军汜南。

晋文公、秦穆公联合围攻郑国,因为郑国曾对晋文公无礼,并且在与晋国结盟的情况下又与楚国结盟。晋军驻扎在函陵,秦军驻扎在汜南。

晋侯、秦伯:晋文公、秦穆公。五级爵位制。

于:对

无礼于晋:于晋无礼。

以:因为。

贰于楚:依附于晋的同时又依附于楚。贰,从属二主。数→动

军:驻扎。名词→动词

省略句,省略介词(于)

介绍背景——晋秦围郑,介绍起因,开篇为下文的情节发展埋下伏笔。

翻译课文

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。

佚之狐对郑伯说:“郑国处于危险之中,如果能派烛之武去见秦伯,一定能说服他们撤军。”郑伯同意了。

烛之武、佚之狐:“之”为介于姓、名之间的语气助词。烛之武、佚之狐,都是郑国大夫。

师:军队。

之:代词,他。

若:假如。使:派

辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉!”许之。

烛之武推辞说:“我年轻时,尚且不如别人;现在老了,做不成什么了。”郑文公说:“我早先没有重用您,现在危急之中求您,这是我的过错。然而郑国灭亡了,对您也不利啊!”烛之武就答应了。

之:助词,主谓之间,取消句子的独立性,不译。

无能为也已:不能干什么了。为:做(什么)。已,同“矣”

子:古代对男子的尊称。

是寡人之过也:是,代词,这。过,过错。也,判断句的标志。

然:然而。

辞:推辞

犹:尚且

而:才

(烛之武)许之

写烛之武临危受命

夜缒而出。见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知其亡矣。若亡郑而有益于君,敢以(之)烦执事。

当晚,烛之武用绳子从城上吊下去,见到了秦伯,烛之武说:“秦、晋两国围攻郑国,郑国已经知道要灭亡了。如果灭掉郑国对您有什么好处,那就冒昧地拿(亡郑这件事)烦劳您。

夜:名词作状语。

在夜里;当夜。

亡:使…灭亡。 使动用法。

缒:用绳子拴着从城墙上往下吊。

执事:执行事务的人,对对方的敬称

(烛之武)曰

既:

已经

越国以鄙远,君知其难也;焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

越过晋国把远方的郑国作为秦国的东部边境,您知道是很难的,(您)怎么要用灭掉郑国来给邻国(晋国)增加土地呢?邻邦的国力雄厚了,您的国力也就相对削弱了。假如放弃灭郑的打算,而让郑国作为您秦国东方道路上的主人,秦国的使者往来,郑国可以随时供给他们所缺乏的东西,对您秦国来说,也没有什么害处。

以:相当于“而”。

鄙:把…当作(边邑)。名词的意动用法。

焉:哪里,怎么。以:相当于“而”,连词,表目的,“来”。陪:增加。

以(之)为;东道主:东方道路上的主人。现泛指主人。

行李:出使的人,使者。现指外出的人携带的随身物品。之:主谓之间。

共:同“供”。乏困:缺少的(东西)。形→名

越:跨过。

其:这

件事

厚:增强

薄:削弱

且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。

况且,您曾经对晋惠公有恩惠,他也曾答应把焦、瑕两城割让给您,然而,他早上渡河归晋,晚上就筑城拒秦,这是您知道的。

朝济而夕设版焉:济,渡河。设版,指筑墙。版,筑土墙用的夹板(借代) 。

君尝为晋君赐矣:曾经给予晋君恩惠(指秦穆公曾派兵护送晋君回国)。尝,曾经。为,给予。赐,恩惠。

之:主谓之间。也,表判断。

夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,不阙秦,将焉取?阙秦以利晋,唯君图之。

晋国有什么满足的呢?现在它已经在东边让郑国成为晋国的边界,又想扩张西部的疆界,如果不侵损秦国,晋国将从哪里得到他们所企求的土地呢?使秦国受损而让晋国受益,您还是好好掂量掂量吧!”

既东封郑:已经在东边让郑国成为晋国的边界。东:向东。封:疆界,使……成为疆界。

肆:延伸,扩张。

何厌之有:有何厌,“之”,宾语前置的标志。“厌”,满足。

唯:句首语气词,表示希望。图:考虑。

阙:

侵损,

削减

焉:从哪里

以:而

秦伯说,与郑人盟,使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还 。

秦伯高兴了,就与郑国签订了盟约。并派杞子、逢孙、杨孙帮郑国守卫,就率军回国。

盟:结盟。

戍:守卫。

说:通“悦”,高兴。

乃:于是。

烛之武说退秦师。赏析其高妙的劝说艺术。

子犯请击之。公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之。

子犯请求晋侯下令攻击秦军。晋侯说:“不行。假如没有那人的支持,我就不会有今天。依靠了别人的力量却又去损害他,这是不仁义的;失掉自己的同盟国,这是不明智的;以混乱代替联合一致,这是不勇武的。我们还是回去吧。”这样晋军也撤离了郑国。

微:假如没有。夫人:那人。

因:依靠

子犯:狐偃的字。之:指秦军

敝:损害

与:结交,亲附

知:同“智”

其:表商量语气,还是。

去:离开。

易:交换

及:达到

其:代词,自己的

武:战时应遵守的道义准则

之:代郑国

整体把握内容小结

秦晋围郑

临危受命

说退秦师

晋师撤离

合作探究精读课文

1、标题为《烛之武退秦师》,烛之武是在怎样的情况下退秦师?

晋侯、秦伯围郑 晋军函陵,秦军氾南。

2、为何选择退秦师而非晋师?

以其无礼于晋,且贰于楚也。

晋军函陵,秦军氾南。

3、讨论分析烛之武具体是如何退秦师的?齐读第三段。

秦晋围郑示意图

晋文公流亡各国

春秋时代,晋国统治集团内部发生斗争,公子重耳被迫流亡,历经卫国、齐国、曹国、宋国、郑国、楚国、秦国等诸侯国。重耳在各国遭遇不尽相同。齐国是以厚礼相待,而在经过郑国时,郑国大夫叔瞻劝郑君说如果不能厚待重耳,就要把他杀了。郑文公却以“诸侯亡公子过此者众,安可尽礼!”为由,不听叔瞻劝告,对重耳不礼。重耳到了楚国,受到优厚的招待,并许诺楚王,有朝一日两国交战先退避九十里。后来秦穆公出于政治投机,派人把重耳请到秦国,并把女儿嫁给重耳,秦晋结下姻亲关系,这就是历史上的秦晋之好。今天两家要联姻,还说欲结秦晋,当由此而出。再后来,秦穆公派兵把重耳护送回国当了国君,就是晋文公。

结盟

郑楚结盟(公元前632年)

四月,晋楚争霸中原,战于城濮,楚军大败。晋文公尊周攘夷,成为春秋霸主之一。

当时,郑国处四战之地,无险可据,又自无礼于重耳之后,故背晋助楚,因此,郑文公曾到楚国怂恿楚成王出兵作战。楚败,郑文公内心恐惧,又派大夫子人九到晋国请罪求和。五月,晋侯、郑伯盟于衡雍(今河南原阳西)。晋文公受周天子册命与四方诸侯盟于践土(在衡雍之西),晋文公为盟主,郑参与践土之盟,但晋、郑间的隔阂并未消除。郑既怂恿楚国出兵攻晋,又盟于晋,这就是文中所言“且贰于楚也”。

《烛之武退秦师》这个故事发生在公元前630年。与城濮之战只相隔两年。因此秦、晋围郑可以理解为城濮之战的余波。

夜缒而出。见秦伯,曰:“秦晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也;焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封;若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。”秦伯说,与郑人盟。使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。

思考:1、烛之武劝说秦伯的说辞可以分为几层?

2、你认为哪一句说辞最能打动秦王?

3、简单品析烛之武的语言艺术。

第1层:郑既知亡。

第2层:亡郑于秦无益。不但无益还有害

第3层:舍郑于秦无害。不但无害还有益

第4层:引史为例,晋失信于秦。

第5层: 推测未来,晋必将攻秦。

简单品析烛之武的语言艺术

第1层:郑既知亡。

第2层:亡郑于秦无益。不但无益还有害

(晋厚秦薄)(邻之厚,君之薄也)。

第3层:舍郑于秦无害。不但无害还有益

第4层:引史为例,晋失信于秦。

第5层: 推测未来,晋必将攻秦。

欲擒故纵、以退为进

釜底抽薪、

瓦解秦晋同盟围郑

投其所好,以利相诱

阐明利害,挑拨离间,动摇秦君

处处言秦,处处为郑;

明里为秦,暗则为郑。

人物形象赏析

从烛之武退秦师这一过程中,我们可以看出烛之武是一个智士。此外你还能从哪些地方看出烛之武是怎样的人?

请按照下列句式组织语言回答该问题。

我从文中( )可以看出烛之武是一个( )士。

深明大义的义士 知难而上的勇士 机智善辩的辩士

一个为纾国难挺身而出的忠臣

一个远见卓识的杰出的外交家

一个晓理动情的天才式演说家

一个善用矛盾化干戈为玉帛的政治家

一个审时度势的出色的心理分析大师

烛之武,考城人,是三朝老臣,但始终得不到升官,在郑国一直担任“圉正”(yǔ、养马的长官),大概相当于《西游记》里所说的“弼马温”。

被举荐使秦时已年过七十“须眉尽白,伛偻其身,蹒跚其步”,以致到了朝堂之上,“左右莫不含笑”。

——(明)冯梦龙《东周列国志》

我们身边的“烛之武”

——中国全国人大外事委员会主任委员傅莹

傅莹,蒙古族,内蒙古通辽人;北京外国语学院英语系毕业,英国肯特大学国际关系硕士研究生。曾任中国驻菲律宾、澳大利亚、英国等国大使,是中国第一位少数民族女大使、驻大国女大使。以善于沟通著。2013年3月4日任十二届全国人大一次会议新闻发言人。2015年3月4日任十二届全国人大三次会议新闻发言人。2016年3月4日任第十二届全国人大四次会议新闻发言人。现任全国人大常委会委员、全国人大外事委员会主任委员。

《霸气英文舌战群儒,怼不到你算我输!被这位真女神实力圈粉!》

讨论:除了烛之武之外本文中别的人物身上还有那些闪光点值得我们学习。

郑 伯——礼贤下士,从谏如流。

佚之狐——慧眼识人才的伯乐。

秦 伯——以利为重,亦敌亦友,变化难测,

政治手腕了得。

晋 侯——以利为重,以”不仁”为借口,沉着应对, 有政治家的风度。

思考: 谈谈本文中的辩说艺术对于现代人的有什么意义。

1、尊重对方、注重对方感受,委婉劝说,文明交流。

2、听取别人意见,完善自我,少走弯路。

3、宰相肚里能称船。有则改之,无则加勉。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])