9.3平行线的性质教案

图片预览

文档简介

青岛版七年级数学下册

9.3平行线的性质教案

山东省高密市大牟家镇大牟家中学 李培茂

[教学背景]

本节是在学生学习了“三线八角”和平行线的画法之后,进一步对平行线的一些特性进行研究的重要内容,它是前两节的应用与延伸,同时也是进行“平行线的判定”学习的基础。在几何与图形的领域中,“平行”这种位置关系的作用很强大,它是三角形的中位线、三角形的相似、特殊的平行四边形学习的基础,是认识构造几何体的关键。因此,本节内容在数学学习中的地位举足轻重。

[教学课题]

1、认知目标:探索平行线的性质,并能用文字语言、符号语言表示性质。(重点)

2、能力目标:能用性质进行推理和计算,培养学生观察分析和简单推理的能力,领会数形结合、转化的数学思想。(难点)

3、情感目标:通过探究,让学生体会参与与研究的情感体验,增强学习数学的热情和勇于探究的精神。

[教材分析]

课本内容由两大块组成,平行线的性质和平行线的间的距离,由于考虑到本节内容开始涉及到推理证明,因此,把教学的重点放在“引导学生进行推理思维与合情推理预演”上,为此目的,把七节课分成了两节课来进行,第一课时,只研究一个知识点,也就是平行线的性质。课本通过三个问题引出平行线的性质,教学中,把这三个问题转化成三个活动,让学生在活动中体验知识的形成过程,增强学生的定理理解能力,同时培养学生较严密的说理能力、推理能力、合理分析能力。在教材的处理中,不要减小推理难度,增加以填空形式为主的“模仿推理”训练,让学生在逐渐强化的前提下,对“有根据地进行证明”有所了解和理解,为达到较严谨的推理证明做好铺垫。其中文字语言、图形语言与符号语言的转化,是本节的重点,也是难点。

[教学方法]

1、对于定理的推导,采用“体验法”,通过学生自己的努力,达到能自己总结出定量的目的,主要是让学生体会知识的生成过程,对“推理证明”有初步的了解。

2、练习题的处理,主要采用“自主探究――合作交流――教师点拨――总结提高”的教学方法进行,时刻把学生的学习放在首位,让学生在学习中体会,在学习中感悟,在交流中提高,在合作中进步,在知与不知的碰撞中发展解决问题的能力。

[教学设计]

[课前准备]

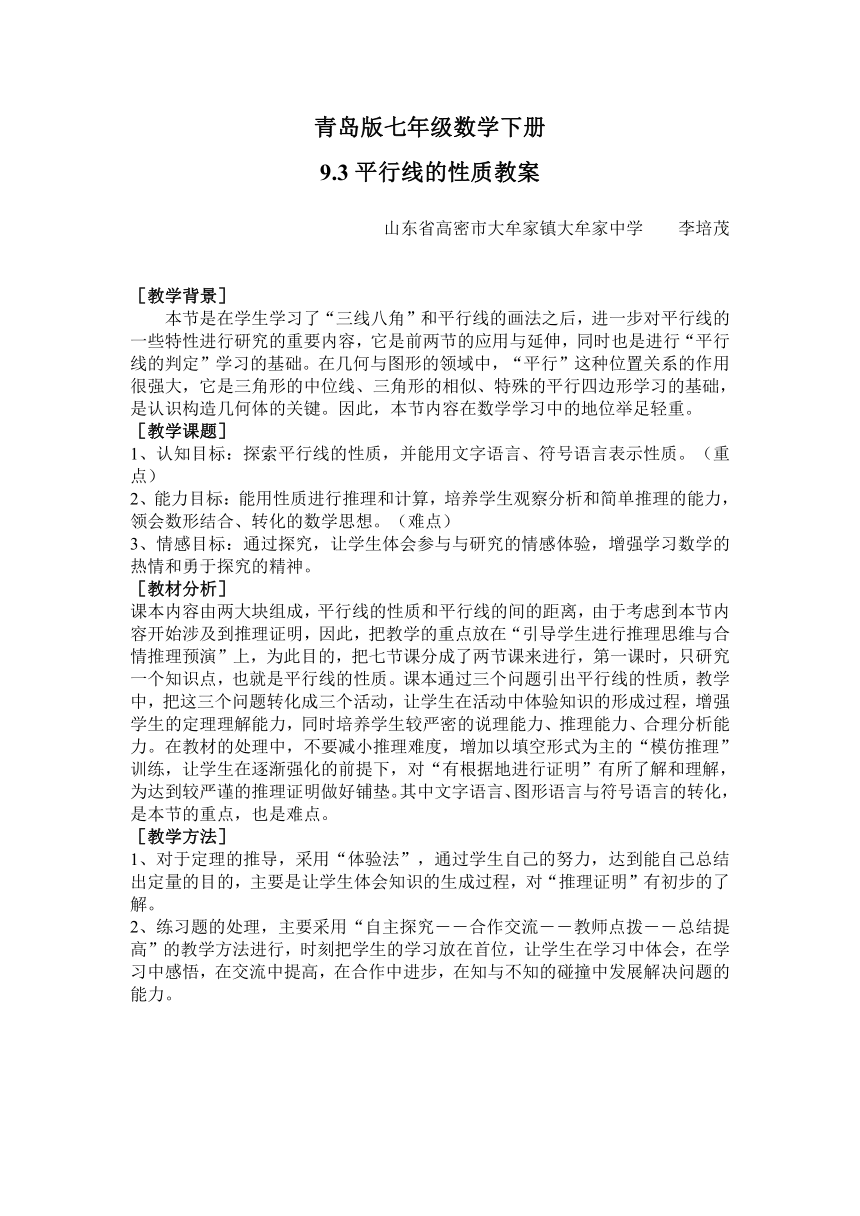

已知直线AB及直线外一点P,用直尺和三角板作出过P点的与AB平行的直线CD

再画出一条截线EF,标出8个角,指出图中的同位角,并度量这些角的度数,填在下表中:

(设计目的:学生自主探究,旨在让学生通实验,体验结论的正确性,减少结论的“突然性”。)

第一组 第二组 第三组 第四组

同位角

角的度数

角的关系

(学生作图不一,所填的数值不一,但不影响结论的得出。)

观察你所度量的第一类角的度数,你有何发现?再过一点Q,作平行线及截线,验证你的猜想。

(根据学生所填写的情况进行交流,时间不宜过长,以2分钟左右为宜。)

[课堂探究]

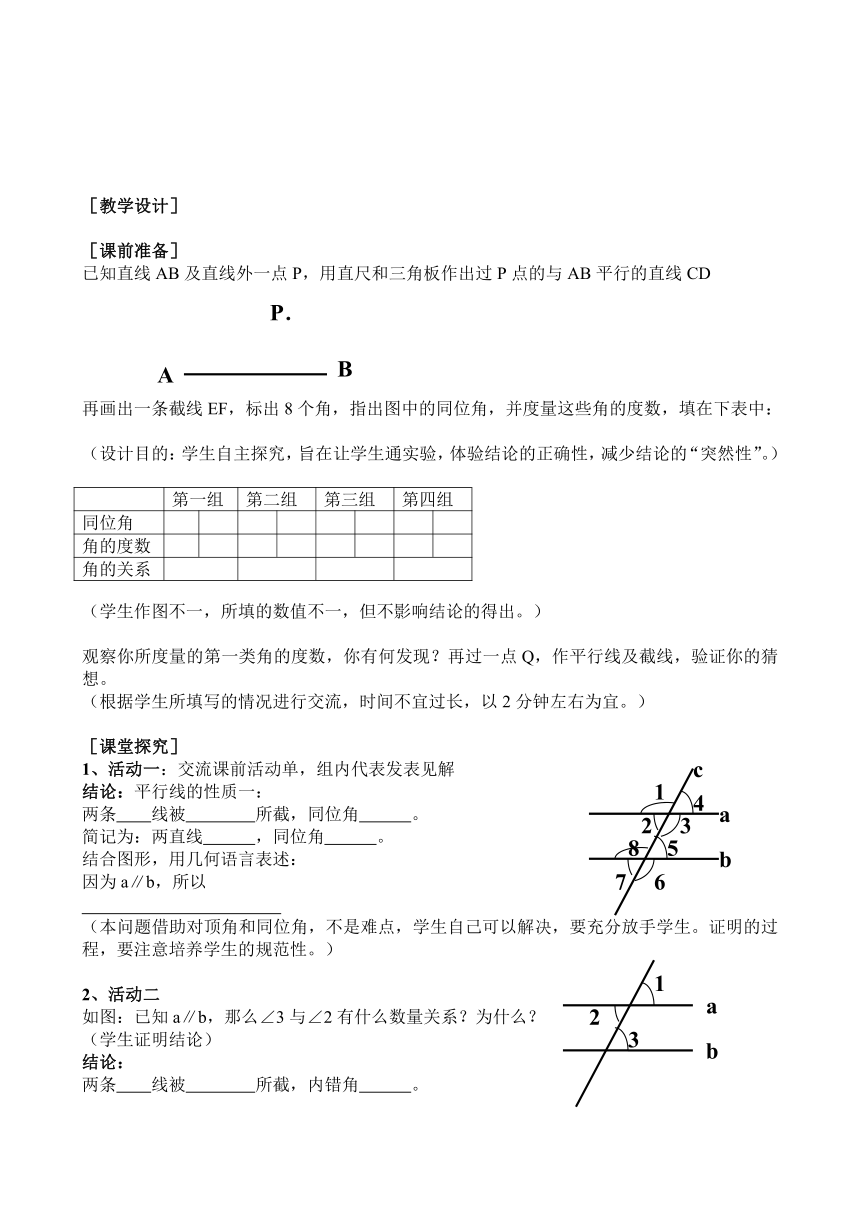

1、活动一:交流课前活动单,组内代表发表见解

结论:平行线的性质一:

两条 线被 所截,同位角 。

简记为:两直线 ,同位角 。

结合图形,用几何语言表述:

因为a∥b,所以

(本问题借助对顶角和同位角,不是难点,学生自己可以解决,要充分放手学生。证明的过程,要注意培养学生的规范性。)

2、活动二

如图:已知a∥b,那么∠3与∠2有什么数量关系?为什么?

(学生证明结论)

结论:

两条 线被 所截,内错角 。

简记为:两直线 ,内错角 。

结合图形,用几何语言表述:

因为a∥b,所以

(注意表述语言的正确性,可让多个学生说几次,以发现问题,纠正问题。)

3、活动三

如图:已知a∥b,那么∠3与∠2有什

么数量关系?为什么?

(学生证明结论)

结论:

两条 线被 所截,同旁内角 。

简记为:两直线 ,同旁内角 。

结合图形,用几何语言表述:

因为a∥b,所以

(要注意培养学生证明过程的规范性。)

4、活动总结

两直线平行,

(最易出错的是“同旁内角互补”,特别强调。可让学生对比识记1分钟。)

[应用练习]

1)游戏接龙

如图,已知AB∥CD,∠1=110°,求∠C的度数。

解:∵∠1=110°(已知)

∴∠1=∠ ( )

又∵AB∥CD(已知)

∴∠ = ( )

∴∠C= °

(变式游戏中,可让学生说出力中任意一个角有度数,让其他同学求出∠C的度数。)

2)如图,AB∥CD,∠3=∠4,下列结论中不成立的是 。

A、∠1=∠4

B、∠3=∠5

C、∠1=∠5

D、∠2+∠4=180°

(此题还是有相当的难度,其关键是要解决CD是角平分线,注意让学生口答推理过程的根据。)

[典例解析]

已知如图:a∥b,c∥d,∠1=106°,求∠2、∠3的度数。

解:∵a∥b(已知)

∴∠1=∠ ( )

又∵∠1=110°(已知)

∴∠2=

(例题的解决要注意变式训练,培养学生分析解决问题的能力,同时渗透“用不同的方法解决问题”的思想。)

[拓展提高]

如图是一块梯形破玻璃的残片,只有上底一部分的两个角,∠A=110°∠D=100°你能求出它下底上的两个角∠B、∠C的度数吗?

梯形的定义百度文库

http://wenku./view/c036088fcc22bcd126ff0cd9.html ( http: / / www.21cnjy.com" \o "欢迎登陆21世纪教育网 )

(提示学生:梯形的上下两底平行,即AD∥BC,可让学生先思考,再交流,最后展示自己的答案。)

[课堂小结]

1、知识点梳理:

(学生总结)

2、疑惑点排查

(学生提出问题,教师或学生当堂解决)

[课堂检测]

1、两条平行线被第三条直线所截, 相等, 相等, 互补。

2、学写证明过程

证明:∵AB∥CD(已知)

∴∠1=∠3( )

又∵∠3=∠2( )

∴∠1=∠2(等量代换)

又∵∠4+∠2=180°( )

∴∠1+∠4=180°(等量代换)

3、如图,直线a∥b,点B在直线b上,且AB⊥BC,

∠1=55°,则∠2=

A、35°B、45°C、55°D、65°

4、如图:AB∥DE,BC∥EF,求∠B+∠E的度数。

5、平行四边形ABCD中,AB∥CD,AD∥BC,

(1)图中相等的角有 ,互补的角有 。

(2)连接AC,则图中相等的角还有

[课后探究]

AB∥CD ,求下列中间角:

(1)求证:∠A+∠E+∠C=360°

(2)求证:∠A +∠C=∠E

(1、2、3、5由学生口答,4由两名学生展示,一定要注意纠错。)

[教学反思]

本节的内容主要是熟化并应用平行线的性质,并引导学生开始进入由“已知”到“结论”的证明过程中,在口答和的过程中,学生必然会出现较多的错误,因此,要及时给学生纠正,帮学生逐渐形成较“顺畅”的证明过程。但不要在证明的形式上要求太苛刻,否则将完不成教学任务。教学建议:多口答,多指导,多纠正,并适当地进行学生板演,帮学生找出证明过程中的错误意识。如:直接写出角相等,而不加条件“两直线平行”,同时还要注意培养学生把文字语言,转化成符号语言的能力。

B

A

P.

a

b

c

1

2

3

4

5

6

7

8

a

b

1

2

3

a

b

1

2

3

A

D

C

B

F

E

1

2

3

4

A

B

C

D

1

2

3

4

5

a

b

c

d

1

2

3

A

B

C

D

A

E

1

2

4

B

C

D

3

F

A

B

C

D

E

F

G

AA

BA

CA

1A

2A

aA

bA

A

B

C

D

A

B

C

D

A

E

B

C

D

F

A

E

B

D

C

F

9.3平行线的性质教案

山东省高密市大牟家镇大牟家中学 李培茂

[教学背景]

本节是在学生学习了“三线八角”和平行线的画法之后,进一步对平行线的一些特性进行研究的重要内容,它是前两节的应用与延伸,同时也是进行“平行线的判定”学习的基础。在几何与图形的领域中,“平行”这种位置关系的作用很强大,它是三角形的中位线、三角形的相似、特殊的平行四边形学习的基础,是认识构造几何体的关键。因此,本节内容在数学学习中的地位举足轻重。

[教学课题]

1、认知目标:探索平行线的性质,并能用文字语言、符号语言表示性质。(重点)

2、能力目标:能用性质进行推理和计算,培养学生观察分析和简单推理的能力,领会数形结合、转化的数学思想。(难点)

3、情感目标:通过探究,让学生体会参与与研究的情感体验,增强学习数学的热情和勇于探究的精神。

[教材分析]

课本内容由两大块组成,平行线的性质和平行线的间的距离,由于考虑到本节内容开始涉及到推理证明,因此,把教学的重点放在“引导学生进行推理思维与合情推理预演”上,为此目的,把七节课分成了两节课来进行,第一课时,只研究一个知识点,也就是平行线的性质。课本通过三个问题引出平行线的性质,教学中,把这三个问题转化成三个活动,让学生在活动中体验知识的形成过程,增强学生的定理理解能力,同时培养学生较严密的说理能力、推理能力、合理分析能力。在教材的处理中,不要减小推理难度,增加以填空形式为主的“模仿推理”训练,让学生在逐渐强化的前提下,对“有根据地进行证明”有所了解和理解,为达到较严谨的推理证明做好铺垫。其中文字语言、图形语言与符号语言的转化,是本节的重点,也是难点。

[教学方法]

1、对于定理的推导,采用“体验法”,通过学生自己的努力,达到能自己总结出定量的目的,主要是让学生体会知识的生成过程,对“推理证明”有初步的了解。

2、练习题的处理,主要采用“自主探究――合作交流――教师点拨――总结提高”的教学方法进行,时刻把学生的学习放在首位,让学生在学习中体会,在学习中感悟,在交流中提高,在合作中进步,在知与不知的碰撞中发展解决问题的能力。

[教学设计]

[课前准备]

已知直线AB及直线外一点P,用直尺和三角板作出过P点的与AB平行的直线CD

再画出一条截线EF,标出8个角,指出图中的同位角,并度量这些角的度数,填在下表中:

(设计目的:学生自主探究,旨在让学生通实验,体验结论的正确性,减少结论的“突然性”。)

第一组 第二组 第三组 第四组

同位角

角的度数

角的关系

(学生作图不一,所填的数值不一,但不影响结论的得出。)

观察你所度量的第一类角的度数,你有何发现?再过一点Q,作平行线及截线,验证你的猜想。

(根据学生所填写的情况进行交流,时间不宜过长,以2分钟左右为宜。)

[课堂探究]

1、活动一:交流课前活动单,组内代表发表见解

结论:平行线的性质一:

两条 线被 所截,同位角 。

简记为:两直线 ,同位角 。

结合图形,用几何语言表述:

因为a∥b,所以

(本问题借助对顶角和同位角,不是难点,学生自己可以解决,要充分放手学生。证明的过程,要注意培养学生的规范性。)

2、活动二

如图:已知a∥b,那么∠3与∠2有什么数量关系?为什么?

(学生证明结论)

结论:

两条 线被 所截,内错角 。

简记为:两直线 ,内错角 。

结合图形,用几何语言表述:

因为a∥b,所以

(注意表述语言的正确性,可让多个学生说几次,以发现问题,纠正问题。)

3、活动三

如图:已知a∥b,那么∠3与∠2有什

么数量关系?为什么?

(学生证明结论)

结论:

两条 线被 所截,同旁内角 。

简记为:两直线 ,同旁内角 。

结合图形,用几何语言表述:

因为a∥b,所以

(要注意培养学生证明过程的规范性。)

4、活动总结

两直线平行,

(最易出错的是“同旁内角互补”,特别强调。可让学生对比识记1分钟。)

[应用练习]

1)游戏接龙

如图,已知AB∥CD,∠1=110°,求∠C的度数。

解:∵∠1=110°(已知)

∴∠1=∠ ( )

又∵AB∥CD(已知)

∴∠ = ( )

∴∠C= °

(变式游戏中,可让学生说出力中任意一个角有度数,让其他同学求出∠C的度数。)

2)如图,AB∥CD,∠3=∠4,下列结论中不成立的是 。

A、∠1=∠4

B、∠3=∠5

C、∠1=∠5

D、∠2+∠4=180°

(此题还是有相当的难度,其关键是要解决CD是角平分线,注意让学生口答推理过程的根据。)

[典例解析]

已知如图:a∥b,c∥d,∠1=106°,求∠2、∠3的度数。

解:∵a∥b(已知)

∴∠1=∠ ( )

又∵∠1=110°(已知)

∴∠2=

(例题的解决要注意变式训练,培养学生分析解决问题的能力,同时渗透“用不同的方法解决问题”的思想。)

[拓展提高]

如图是一块梯形破玻璃的残片,只有上底一部分的两个角,∠A=110°∠D=100°你能求出它下底上的两个角∠B、∠C的度数吗?

梯形的定义百度文库

http://wenku./view/c036088fcc22bcd126ff0cd9.html ( http: / / www.21cnjy.com" \o "欢迎登陆21世纪教育网 )

(提示学生:梯形的上下两底平行,即AD∥BC,可让学生先思考,再交流,最后展示自己的答案。)

[课堂小结]

1、知识点梳理:

(学生总结)

2、疑惑点排查

(学生提出问题,教师或学生当堂解决)

[课堂检测]

1、两条平行线被第三条直线所截, 相等, 相等, 互补。

2、学写证明过程

证明:∵AB∥CD(已知)

∴∠1=∠3( )

又∵∠3=∠2( )

∴∠1=∠2(等量代换)

又∵∠4+∠2=180°( )

∴∠1+∠4=180°(等量代换)

3、如图,直线a∥b,点B在直线b上,且AB⊥BC,

∠1=55°,则∠2=

A、35°B、45°C、55°D、65°

4、如图:AB∥DE,BC∥EF,求∠B+∠E的度数。

5、平行四边形ABCD中,AB∥CD,AD∥BC,

(1)图中相等的角有 ,互补的角有 。

(2)连接AC,则图中相等的角还有

[课后探究]

AB∥CD ,求下列中间角:

(1)求证:∠A+∠E+∠C=360°

(2)求证:∠A +∠C=∠E

(1、2、3、5由学生口答,4由两名学生展示,一定要注意纠错。)

[教学反思]

本节的内容主要是熟化并应用平行线的性质,并引导学生开始进入由“已知”到“结论”的证明过程中,在口答和的过程中,学生必然会出现较多的错误,因此,要及时给学生纠正,帮学生逐渐形成较“顺畅”的证明过程。但不要在证明的形式上要求太苛刻,否则将完不成教学任务。教学建议:多口答,多指导,多纠正,并适当地进行学生板演,帮学生找出证明过程中的错误意识。如:直接写出角相等,而不加条件“两直线平行”,同时还要注意培养学生把文字语言,转化成符号语言的能力。

B

A

P.

a

b

c

1

2

3

4

5

6

7

8

a

b

1

2

3

a

b

1

2

3

A

D

C

B

F

E

1

2

3

4

A

B

C

D

1

2

3

4

5

a

b

c

d

1

2

3

A

B

C

D

A

E

1

2

4

B

C

D

3

F

A

B

C

D

E

F

G

AA

BA

CA

1A

2A

aA

bA

A

B

C

D

A

B

C

D

A

E

B

C

D

F

A

E

B

D

C

F

同课章节目录

- 第8章 角

- 8.1 角的表示

- 8.2 角的比较

- 8.3 角的度量

- 8.4 对顶角

- 8.5 垂直

- 第9章 平行线

- 9.1 同位角、内错角、同旁内角

- 9.2 平行线和它的画法

- 9.3 平行线的性质

- 9.4 平行线的判定

- 第10章 一次方程组

- 10.1 认识二元一次方程组

- 10.2 二元一次方程组的解法

- 10.3 三元一次方程组

- 10.4 列方程组解应用题

- 第11章 整式的乘除

- 11.1 同底数幂的乘法

- 11.2 积的乘方与幂的乘方

- 11.3 单项式的乘法

- 11.4 多项式乘多项式

- 11.5 同底数幂的除法

- 11.6 零指数幂与负整数指数幂

- 第12章 乘法公式与因式分解

- 12.1 平方差公式

- 12.2 完全平方公式

- 12.3 用提公因式法进行因式分解

- 12.4 用公式法进行因式分解

- 第13章 平面图形的认识

- 13.1 三角形

- 13.2 多边形

- 13.3 圆

- 第14章 位置与坐标

- 14.1 用有序数对表示位置

- 14.2 平面直角坐标系

- 14.3 直角坐标系中的图形

- 14.4 用方向和距离描述两个物体的相对位置