人教版八年级物理下册12.1杠杆 实验探究题专练(含答案)

文档属性

| 名称 | 人教版八年级物理下册12.1杠杆 实验探究题专练(含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 684.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2023-01-13 15:32:29 | ||

图片预览

文档简介

人教版八年级物理下册12.1杠杆 实验探究题专练

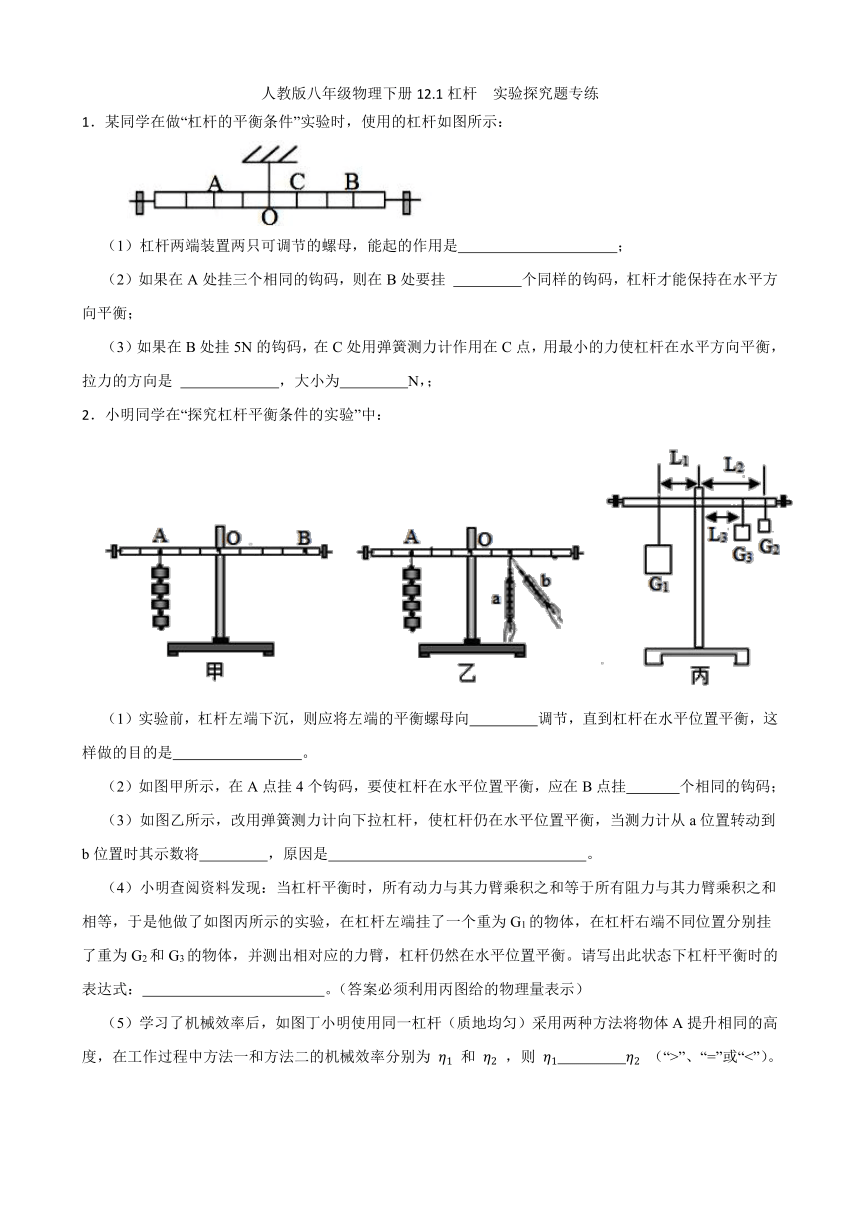

1.某同学在做“杠杆的平衡条件”实验时,使用的杠杆如图所示:

(1)杠杆两端装置两只可调节的螺母,能起的作用是 ;

(2)如果在A处挂三个相同的钩码,则在B处要挂 个同样的钩码,杠杆才能保持在水平方向平衡;

(3)如果在B处挂5N的钩码,在C处用弹簧测力计作用在C点,用最小的力使杠杆在水平方向平衡,拉力的方向是 ,大小为 N,;

2.小明同学在“探究杠杆平衡条件的实验”中:

(1)实验前,杠杆左端下沉,则应将左端的平衡螺母向 调节,直到杠杆在水平位置平衡,这样做的目的是 。

(2)如图甲所示,在A点挂4个钩码,要使杠杆在水平位置平衡,应在B点挂 个相同的钩码;

(3)如图乙所示,改用弹簧测力计向下拉杠杆,使杠杆仍在水平位置平衡,当测力计从a位置转动到b位置时其示数将 ,原因是 。

(4)小明查阅资料发现:当杠杆平衡时,所有动力与其力臂乘积之和等于所有阻力与其力臂乘积之和相等,于是他做了如图丙所示的实验,在杠杆左端挂了一个重为G1的物体,在杠杆右端不同位置分别挂了重为G2和G3的物体,并测出相对应的力臂,杠杆仍然在水平位置平衡。请写出此状态下杠杆平衡时的表达式: 。(答案必须利用丙图给的物理量表示)

(5)学习了机械效率后,如图丁小明使用同一杠杆(质地均匀)采用两种方法将物体A提升相同的高度,在工作过程中方法一和方法二的机械效率分别为 和 ,则 (“>”、“=”或“<”)。

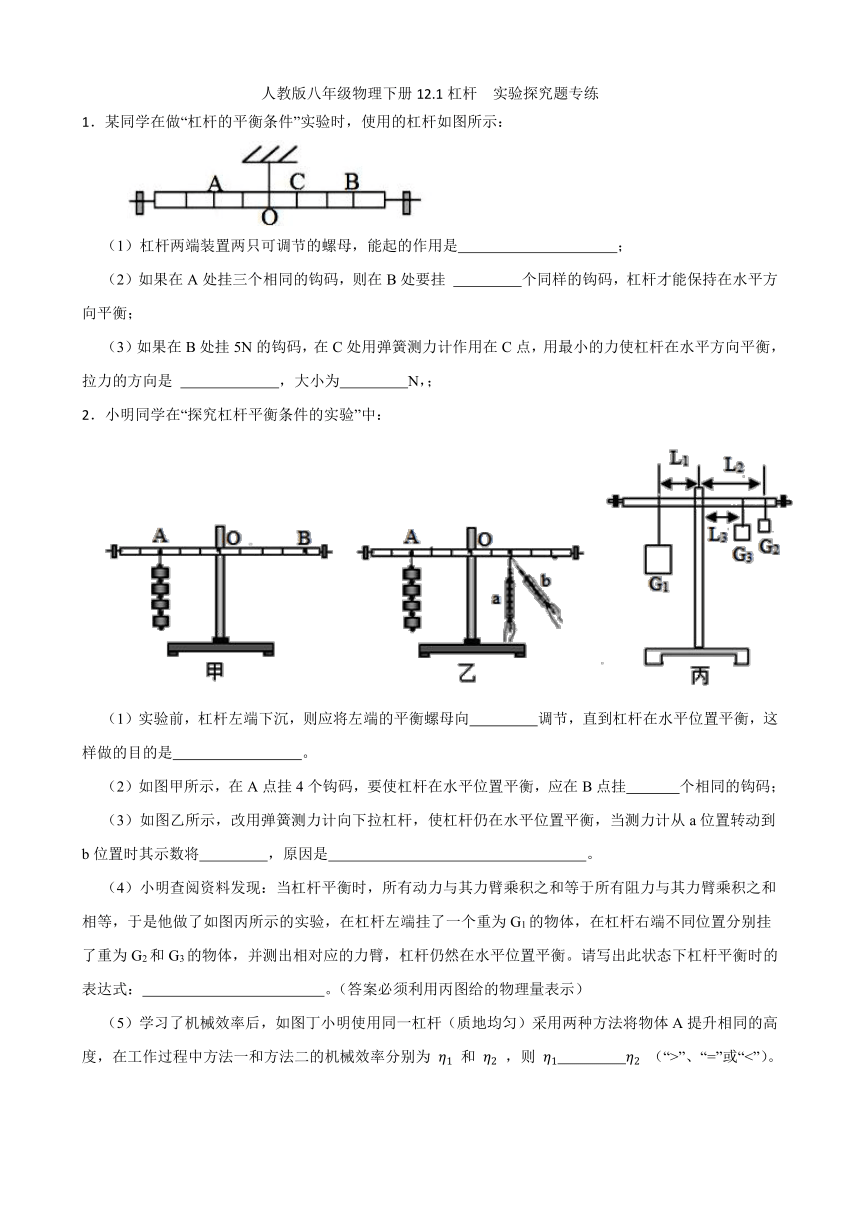

3.如图﹣1小明观察到电工师傅在攀爬电线杆检修电路时,脚上套有如图﹣2的“神奇装备”﹣﹣脚扣,当脚踩上去时它竞能被电线杆紧紧“锁住”而不下滑为了探究其中的奥秘,他设计了如图﹣3的实验装置其中,塑料套筒上固定有横杆,套筒可以沿竖杆上下自由滑动,那么影响套筒被锁住的因素有哪些呢?小明做出了如下猜想

猜想一:可能与套筒上所挂的物重有关;

猜想二:可能与所挂物体距竖杆的距离有关

他的探究过程及分析如下:

(1)实验时,先在横杆上挂相同个数的钧码,改变悬挂位置,观察现象并记录,这是为了验证猜想

是否正确

(2)改变钩码个数,移动悬挂位置,分别记录三次套筒被锁住时钩码离竖杆的最小距离实验现象及数据如表

实验次数 1 2 3 4 5 6 7

钩码个数 4 4 4 4 3 2 1

钩码距竖杆距离/cm 5 8 13 15 9 6 5

实验现象 快速滑落 慢慢滑落 刚好滑落 紧紧锁住 刚好锁住 刚好锁住 刚好锁住

由前四次实验可知:当横杆上挂相同重物时,重物距竖杆越 ,越容易被锁住,分析第5、6、7次实验数据发现,横杆上所挂的物重越小,被锁住的最小距离越 ,验证了猜想是

正确的

(3)小明结合所学知识对其中的道理进行了如下分析:套筒及横杆相当于一个杠杆,如图﹣4,当套筒被锁住时,A为支点,L1、L2为动力臂和阻力臂,根据 条件,当F1和L2一定时,L1越大,套筒上B点受到竖杆的支持力F2就越大,因为物体间力的作用是相互的,所以套筒对竖杆的压力也越大,从而使竖杆给套筒 的越大,这个力的方向是 最终可阻碍套下滑,从而将它锁住.

(4)你认为影响套筒被锁住的因素还有

(写一条即可)

4.在探究杠杆平衡条件的实验中:

(1)如图甲所示,实验前杠杆左端下沉,此时杠杆处于 状态(“平衡”或“不平衡”),则应将左端的平衡螺母向 调节,也可把右端的平衡螺母向 调节,或者同时调左右两端平衡螺母,直到 ,目的是 ;

(2)如图乙,杠杆上的刻度均匀,在A点挂4个钩码,要使杠杆在水平位置平衡,应在B点挂 个相同的钩码:当杠杆平衡后,将A、B两点下方所挂的钩码同时朝远离支点O方向移动一小格,此时杠杆在水平位置 (“能”或“不能”)保持平衡;

(3)如图丙所示,若不在B点挂钩码,改用弹簧测力计在B点向下拉杠杆,使杠杆仍在水平位置平衡,当测力计从a位置转到b位置时,其示数大小将 ;小明经过多次实验,分析实验数据后得出了杠杆的平衡条件 ;(文字描述)

(4)如图丁所示,已知每个钩码重0.5N,杠杆上每个小格长度为2cm,当弹簧测力计在C点斜向上拉(与水平方向成30°角)杠杆,使杠杆在水平位置平衡时拉力F的力臂大小为 cm,弹簧测力计示数大小为 N。

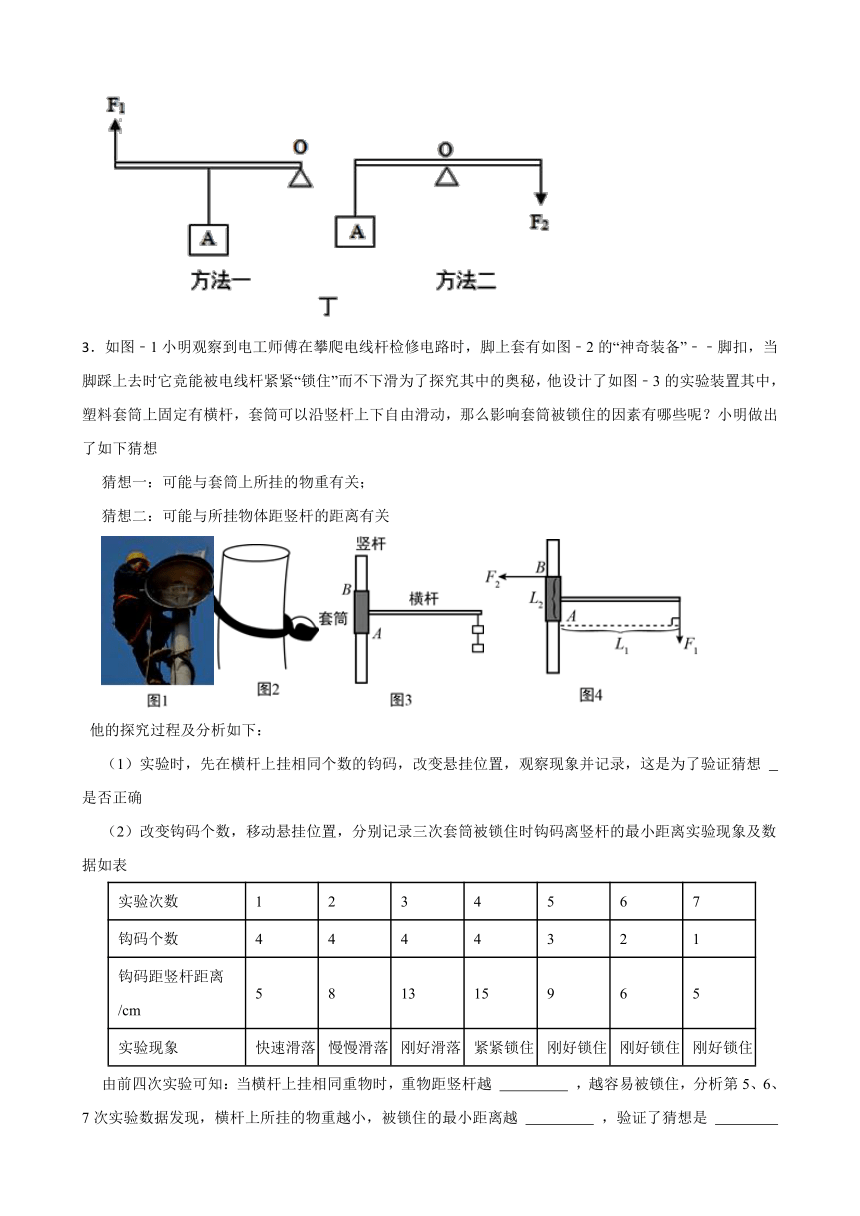

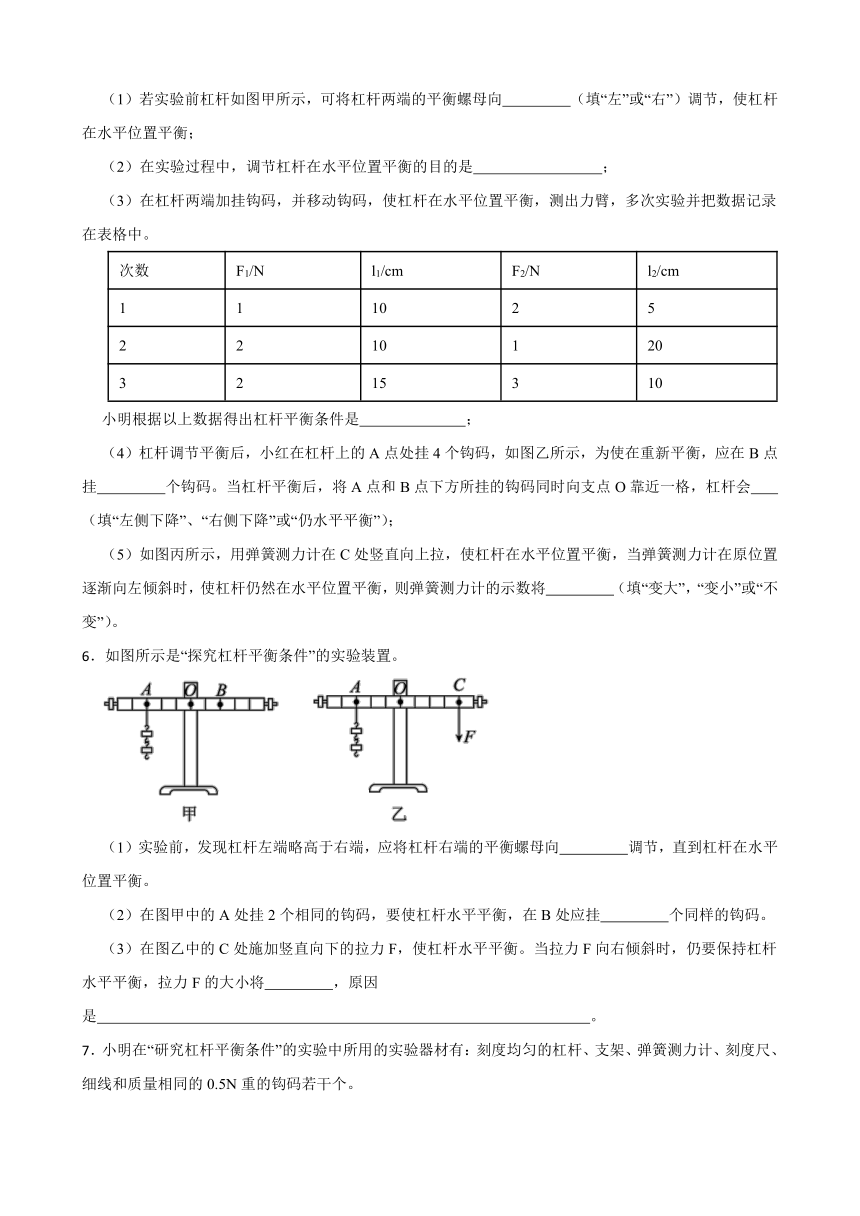

5.小红和小明利用如图所示装置探究杠杆的平衡条件。

(1)若实验前杠杆如图甲所示,可将杠杆两端的平衡螺母向 (填“左”或“右”)调节,使杠杆在水平位置平衡;

(2)在实验过程中,调节杠杆在水平位置平衡的目的是 ;

(3)在杠杆两端加挂钩码,并移动钩码,使杠杆在水平位置平衡,测出力臂,多次实验并把数据记录在表格中。

次数 F1/N l1/cm F2/N l2/cm

1 1 10 2 5

2 2 10 1 20

3 2 15 3 10

小明根据以上数据得出杠杆平衡条件是 ;

(4)杠杆调节平衡后,小红在杠杆上的A点处挂4个钩码,如图乙所示,为使在重新平衡,应在B点挂 个钩码。当杠杆平衡后,将A点和B点下方所挂的钩码同时向支点O靠近一格,杠杆会 (填“左侧下降”、“右侧下降”或“仍水平平衡”);

(5)如图丙所示,用弹簧测力计在C处竖直向上拉,使杠杆在水平位置平衡,当弹簧测力计在原位置逐渐向左倾斜时,使杠杆仍然在水平位置平衡,则弹簧测力计的示数将 (填“变大”,“变小”或“不变”)。

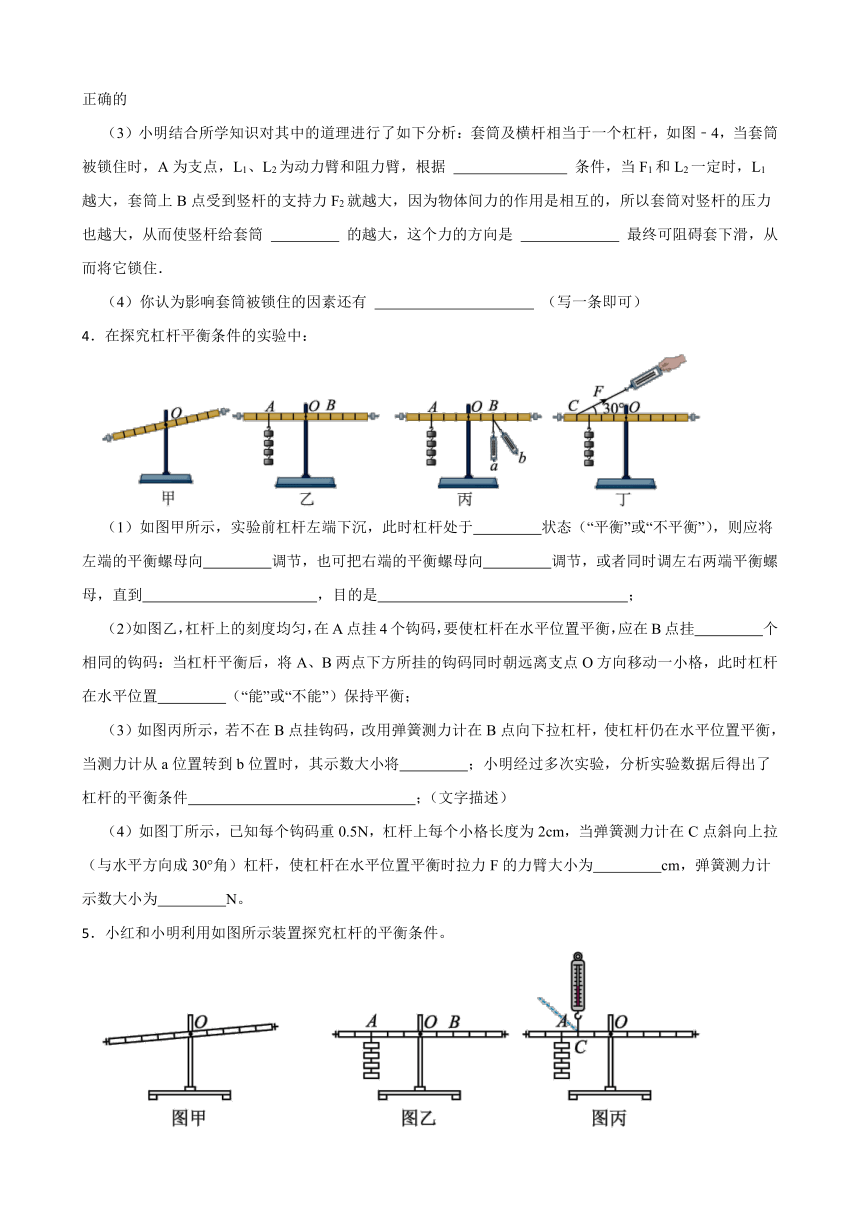

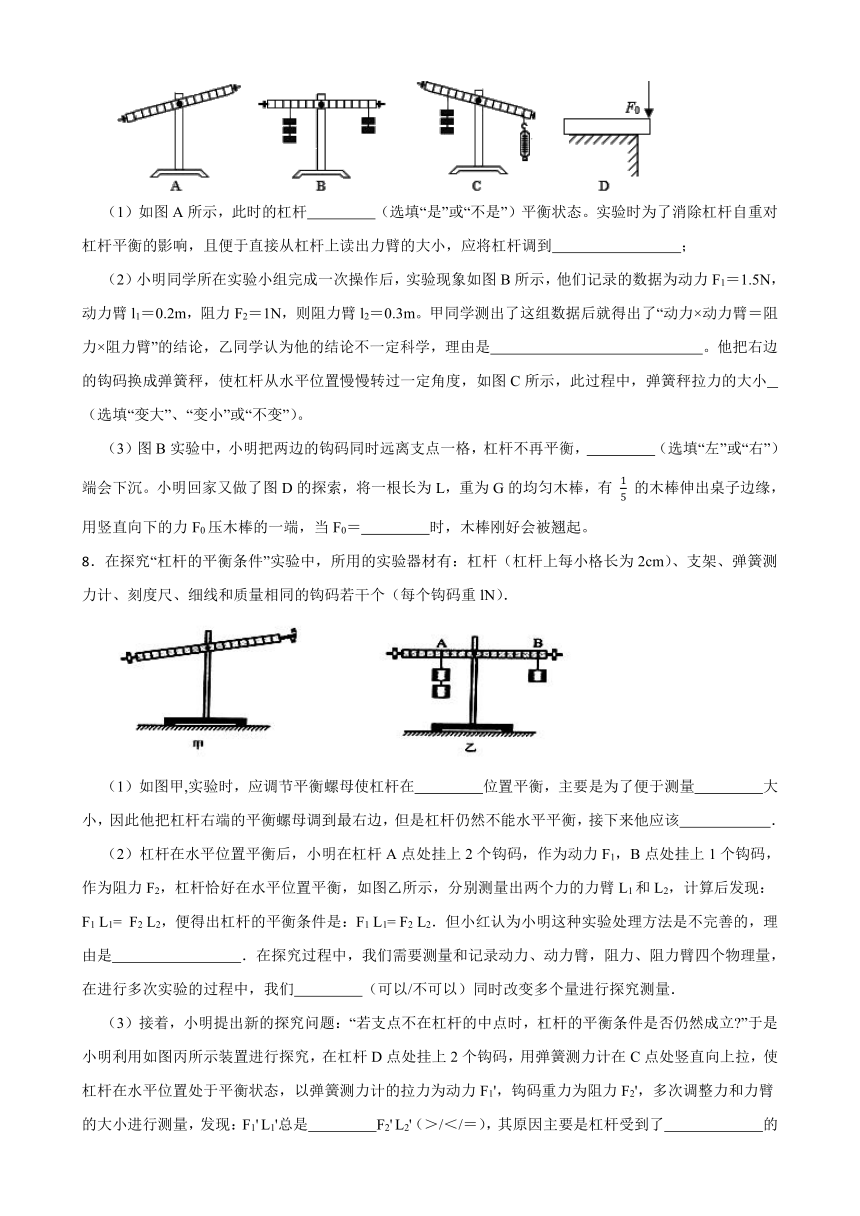

6.如图所示是“探究杠杆平衡条件”的实验装置。

(1)实验前,发现杠杆左端略高于右端,应将杠杆右端的平衡螺母向 调节,直到杠杆在水平位置平衡。

(2)在图甲中的A处挂2个相同的钩码,要使杠杆水平平衡,在B处应挂 个同样的钩码。

(3)在图乙中的C处施加竖直向下的拉力F,使杠杆水平平衡。当拉力F向右倾斜时,仍要保持杠杆水平平衡,拉力F的大小将 ,原因是 。

7.小明在“研究杠杆平衡条件”的实验中所用的实验器材有:刻度均匀的杠杆、支架、弹簧测力计、刻度尺、细线和质量相同的0.5N重的钩码若干个。

(1)如图A所示,此时的杠杆 (选填“是”或“不是”)平衡状态。实验时为了消除杠杆自重对杠杆平衡的影响,且便于直接从杠杆上读出力臂的大小,应将杠杆调到 ;

(2)小明同学所在实验小组完成一次操作后,实验现象如图B所示,他们记录的数据为动力F1=1.5N,动力臂l1=0.2m,阻力F2=1N,则阻力臂l2=0.3m。甲同学测出了这组数据后就得出了“动力×动力臂=阻力×阻力臂”的结论,乙同学认为他的结论不一定科学,理由是 。他把右边的钩码换成弹簧秤,使杠杆从水平位置慢慢转过一定角度,如图C所示,此过程中,弹簧秤拉力的大小 (选填“变大”、“变小”或“不变”)。

(3)图B实验中,小明把两边的钩码同时远离支点一格,杠杆不再平衡, (选填“左”或“右”)端会下沉。小明回家又做了图D的探索,将一根长为L,重为G的均匀木棒,有 的木棒伸出桌子边缘,用竖直向下的力F0压木棒的一端,当F0= 时,木棒刚好会被翘起。

8.在探究“杠杆的平衡条件”实验中,所用的实验器材有:杠杆(杠杆上每小格长为2cm)、支架、弹簧测力计、刻度尺、细线和质量相同的钩码若干个(每个钩码重lN).

(1)如图甲,实验时,应调节平衡螺母使杠杆在 位置平衡,主要是为了便于测量 大小,因此他把杠杆右端的平衡螺母调到最右边,但是杠杆仍然不能水平平衡,接下来他应该 .

(2)杠杆在水平位置平衡后,小明在杠杆A点处挂上2个钩码,作为动力F1,B点处挂上1个钩码,作为阻力F2,杠杆恰好在水平位置平衡,如图乙所示,分别测量出两个力的力臂L1和L2,计算后发现:F1 L1=

F2 L2,便得出杠杆的平衡条件是:F1 L1= F2 L2.但小红认为小明这种实验处理方法是不完善的,理由是 .在探究过程中,我们需要测量和记录动力、动力臂,阻力、阻力臂四个物理量,在进行多次实验的过程中,我们 (可以/不可以)同时改变多个量进行探究测量.

(3)接着,小明提出新的探究问题:“若支点不在杠杆的中点时,杠杆的平衡条件是否仍然成立 ”于是小明利用如图丙所示装置进行探究,在杠杆D点处挂上2个钩码,用弹簧测力计在C点处竖直向上拉,使杠杆在水平位置处于平衡状态,以弹簧测力计的拉力为动力F1',钩码重力为阻力F2',多次调整力和力臂的大小进行测量,发现:F1' L1'总是 F2' L2'(>/</=),其原因主要是杠杆受到了 的影响.

(4)小明又把弹簧测力计的作用点固定,只改变测力计与水平方向的角度θ,则能描述测力计示数F与θ关系的图象是

9.小明同学探究“杠杆的平衡条件”.

(1)实验前,杠杆停在图甲所示的位置,为使杠杆在水平位置平衡,应该将右端平衡螺母向 (选填“左”或“右”)调节;

(2)调节杠杆水平平衡后,小明进行了三次实验.根据实验,他得出杠杆的平衡条件为“动力×支点到动力作用点的距离=阻力×支点到阻力作用点的距离”,你认为这个结论是 (选填“正确”或“错误”)的,实验过程中使杠杆水平平衡的目的是 .

(3)图乙所示的第 次实验中,杠杆在水平位置始终保持平衡,若测力计拉力由图中斜向下方向逐步向竖直向下的方向改变,则测力计的示数将 (选填“变大”、“变小”或“不变”);

(4)用绳子拴住一根粗细不同的木头某处,静止后木头水平平衡,如图丙所示,现将木头从拴绳处沿竖直方向切成 、 两端,可判断 (选填“ ”、“ ”、“ ”).

10.在研究杠杆平衡条件的实验中。

(1)实验装置如图所示静止在桌上,此时杠杆 (选填“是”或“不是”)平衡状态,为了调节杠杆在水平位置平衡,右侧的平衡螺母向 边调(选填“左”或右);

次数 F1/N l1/cm F2/N l2/cm

1 1 8 2 4

2 2 8 1 16

3 2 3 8

(2)把支点放在质地均匀的杠杆中间,这样做的目的是 ;

(3)在杠杆两端挂钩码,不断改变动力或动力臂的大小,调节阻力或阻力臂的大小,使杠杆重新平衡,记录数据如上表。第三次有数据缺失,请根据所学知识把它补上: ;

(4)本实验要多次测量的目的是 ;

(5)如图在研究动能与哪些因素有关时,让同一小车从同一斜面的不同高度由静止开始下滑,木块A在相同木板上被撞得越远,说明小车的动能越大。该实验表明:当 一定时,物体的动能大小与物体的 有关。若木块A两次移动过程中受到的摩擦力分别为f1、f2,则f1 f2(选填“大于”、“等于”或“小于”)。

11.小强在验证杠杆平衡条件的实验中:

(1)实验前没有挂钩码和弹簧测力计时,发现杠杆左端高右端低,要使其在水平位置平衡,应将杠杆左端的平衡螺母向 调节,这一调节过程的目的是为了使杠杆的 对杠杆平衡不产生影响,这时杠杆重力的力臂为 。

(2)在图中,杠杆水平平衡后,小强调节左边钩码的个数和位置,使杠杆水平平衡时,测出F1=1.2 N,F2=1.5 N;OA=30 cm,OB=20 cm。他将所得数据直接代入杠杆平衡条件的公式中,发现F1×OA和F2×OB并不相等,从而认为杠杆的平衡条件不一定是F1l1=F2l2。小强的失误是 。

(3)在图中,若B处的钩码不变,小强将弹簧测力计由A处移到C(OC=10 cm)处,施加一个竖直方向的力,使杠杆在水平位置平衡,则这个力的方向应 ,大小为 N。

(4)在图中,若B处的钩码不变,小强不用弹簧测力计,在A处挂 N的钩码,杠杆在水平位置仍然平衡。

12.小明和小红用图甲所示的杠杆一起探究杠杆的平衡条件:

(1)先把杠杆的中点支在支架上,杠杆停在如图甲所示的位置,此时杠杆处于 平衡(填“平衡”或“不平衡”)状态.为了使杠杆在水平位置平衡,可以调节右端的平衡螺母,使它向 (填“左”或“右”)移动.

(2)如图乙,弹簧测力计从M位置移动到N位置,杠杆都在水平位置平衡,弹簧测力计的示数将会变大,这是因为 .

(3)小明用调节好的杠杆进行了一次实验,所得数据如表:

动力/N 阻力/N 动力臂/cm 阻力臂/cm

4 3 2 6

于是他得出了杠杆的平衡条件:F1l1=F2l2,请你对此作出评价: .

13.甲、乙两位同学一起做探究杠杆的平衡条件的实验,以杠杆中点为支点,如图甲、乙所示.

(1)若杠杆右端低左端高,为使其在水平位置上静止,应将左端的平衡螺母向 调节.

(2)如图甲所示,杠杆在水平位置平衡,记录数据.根据这一次实验数据,甲同学立即分析得出杠杆的平衡条件,这种做法的不足是: .

(3)如图乙所示,乙同学设计了两种实验方案:第一种弹簧测力计沿竖直方向拉,其读数为F1;第二种弹簧测力计倾斜拉,其读数为F2.第 (填“一”或“二”)种实验方案更方便.在同等条件下,两次弹簧测力计读数F1 F2(填“<”、“=”或“>”).

(4)乙同学用图丙装置进行探究,发现当杠杆水平平衡时,与甲同学得出的杠杆平衡条件不相符,其可能的原因是: .

14.小明利用刻度均匀的匀质杠杆做探究“杠杆的平衡条件”实验.

(1)实验前,将杠杆的中点置于支架上,当杠杆静止时,发现杠杆右端下沉,这时应将平衡螺母向 (填“左”或“右”)端调节,直到杠杆在水平位置平衡.

(2)得出杠杆的平衡条件“动力×动力臂=阻力×阻力臂”后,小明又进一步探究杠杆平衡时动力和动力臂的关系.实验过程中,保持阻力和阻力臂不变,在杠杆水平平衡时,测出多组动力F1和动力臂L1的数据,并绘制了F1与L1的关系图象,如图所示,请根据图象推算,当L1为0.1m时,F1为 N.

15.在探究杠杆平衡条件的实验中:

(1)如图(a)所示,要使杠杆在水平位置平衡,可将杠杆左端的平衡螺母向 调节.

(2)如图(b)所示,调节平衡后,左侧挂上钩码,在右侧用弹簧测力计(图中未画出)拉杠杆,使其在水平位置平衡,为便于测量力臂,应使弹簧测力计拉力的方向 .

(3)操作过程中,当弹簧测力计的示数达到量程仍不能使杠杆水平平衡,你认为接下来合理的操作是 .(写出一条即可)

(4)甲同学测出了一组数据后就得出了“动力X动力臂=阻力X阻力臂”的结论,乙同学认为他的做法不合理,理由是 .

答案

1.(1)调节杠杆水平平衡

(2)两

(3)竖直向上;15

2.(1)右;便于测量力臂

(2)6

(3)变大;F的力臂变小,阻力、阻力臂不变

(4)G1 l1 =G2 l2 +G3 l3

(5)<

3.(1)二

(2)远;小;一

(3)杠杆的平衡;摩擦力;竖直向上

(4)电线杆的粗糙程度

4.(1)平衡;右;右;杠杆在水平位置平衡;消除杠杆自重对杠杆平衡的影响

(2)6;不能

(3)变大;动力×动力臂=阻力×阻力臂

(4)4;3

5.(1)右

(2)便于测量力臂

(3)

(4)6;左侧下降

(5)变大

6.(1)左

(2)3

(3)变大;阻力和阻力臂不变时,动力臂变小了(F的力臂变小了,所以F变大)

7.(1)是;水平位置平衡

(2)一组实验数据太少,具有偶然性,不便找出普遍规律;不变

(3)左;1.5G

8.(1)水平;力臂;将左端的平衡螺母向右调

(2)实验次数太少;可以

(3)>;自身重力

(4)B

9.(1)右

(2)错误;便于测量力臂的大小

(3)变小

(4)

10.(1)是;左

(2)杠杆自身的重力会对杠杆的平衡产生影响,把支点放在质地均匀的杠杆中间,重力作用线通过支点,没有力臂,不对杠杆的平衡产生影响,所以这样做的目的是消除杠杆自身重力对实验的影响。

(3)12

(4)得到普遍规律

(5)质量;速度;等于

11.(1)左(外);重力;0

(2)把OA当成了F1的力臂(或把F1的力臂弄错了)

(3)竖直向上;3

(4)1

12.(1)平衡;左

(2)动力臂变小

(3)没有多次实验,具有偶然性

13.(1)左

(2)实验次数太少,结论具有偶然性

(3)一;<

(4)杠杆存在自重

14.(1)左

(2)6

15.(1)左

(2)竖直向下

(3)左侧钩码右移

(4)一组实验数据太少,具有偶然性,不便找出普遍规律

1.某同学在做“杠杆的平衡条件”实验时,使用的杠杆如图所示:

(1)杠杆两端装置两只可调节的螺母,能起的作用是 ;

(2)如果在A处挂三个相同的钩码,则在B处要挂 个同样的钩码,杠杆才能保持在水平方向平衡;

(3)如果在B处挂5N的钩码,在C处用弹簧测力计作用在C点,用最小的力使杠杆在水平方向平衡,拉力的方向是 ,大小为 N,;

2.小明同学在“探究杠杆平衡条件的实验”中:

(1)实验前,杠杆左端下沉,则应将左端的平衡螺母向 调节,直到杠杆在水平位置平衡,这样做的目的是 。

(2)如图甲所示,在A点挂4个钩码,要使杠杆在水平位置平衡,应在B点挂 个相同的钩码;

(3)如图乙所示,改用弹簧测力计向下拉杠杆,使杠杆仍在水平位置平衡,当测力计从a位置转动到b位置时其示数将 ,原因是 。

(4)小明查阅资料发现:当杠杆平衡时,所有动力与其力臂乘积之和等于所有阻力与其力臂乘积之和相等,于是他做了如图丙所示的实验,在杠杆左端挂了一个重为G1的物体,在杠杆右端不同位置分别挂了重为G2和G3的物体,并测出相对应的力臂,杠杆仍然在水平位置平衡。请写出此状态下杠杆平衡时的表达式: 。(答案必须利用丙图给的物理量表示)

(5)学习了机械效率后,如图丁小明使用同一杠杆(质地均匀)采用两种方法将物体A提升相同的高度,在工作过程中方法一和方法二的机械效率分别为 和 ,则 (“>”、“=”或“<”)。

3.如图﹣1小明观察到电工师傅在攀爬电线杆检修电路时,脚上套有如图﹣2的“神奇装备”﹣﹣脚扣,当脚踩上去时它竞能被电线杆紧紧“锁住”而不下滑为了探究其中的奥秘,他设计了如图﹣3的实验装置其中,塑料套筒上固定有横杆,套筒可以沿竖杆上下自由滑动,那么影响套筒被锁住的因素有哪些呢?小明做出了如下猜想

猜想一:可能与套筒上所挂的物重有关;

猜想二:可能与所挂物体距竖杆的距离有关

他的探究过程及分析如下:

(1)实验时,先在横杆上挂相同个数的钧码,改变悬挂位置,观察现象并记录,这是为了验证猜想

是否正确

(2)改变钩码个数,移动悬挂位置,分别记录三次套筒被锁住时钩码离竖杆的最小距离实验现象及数据如表

实验次数 1 2 3 4 5 6 7

钩码个数 4 4 4 4 3 2 1

钩码距竖杆距离/cm 5 8 13 15 9 6 5

实验现象 快速滑落 慢慢滑落 刚好滑落 紧紧锁住 刚好锁住 刚好锁住 刚好锁住

由前四次实验可知:当横杆上挂相同重物时,重物距竖杆越 ,越容易被锁住,分析第5、6、7次实验数据发现,横杆上所挂的物重越小,被锁住的最小距离越 ,验证了猜想是

正确的

(3)小明结合所学知识对其中的道理进行了如下分析:套筒及横杆相当于一个杠杆,如图﹣4,当套筒被锁住时,A为支点,L1、L2为动力臂和阻力臂,根据 条件,当F1和L2一定时,L1越大,套筒上B点受到竖杆的支持力F2就越大,因为物体间力的作用是相互的,所以套筒对竖杆的压力也越大,从而使竖杆给套筒 的越大,这个力的方向是 最终可阻碍套下滑,从而将它锁住.

(4)你认为影响套筒被锁住的因素还有

(写一条即可)

4.在探究杠杆平衡条件的实验中:

(1)如图甲所示,实验前杠杆左端下沉,此时杠杆处于 状态(“平衡”或“不平衡”),则应将左端的平衡螺母向 调节,也可把右端的平衡螺母向 调节,或者同时调左右两端平衡螺母,直到 ,目的是 ;

(2)如图乙,杠杆上的刻度均匀,在A点挂4个钩码,要使杠杆在水平位置平衡,应在B点挂 个相同的钩码:当杠杆平衡后,将A、B两点下方所挂的钩码同时朝远离支点O方向移动一小格,此时杠杆在水平位置 (“能”或“不能”)保持平衡;

(3)如图丙所示,若不在B点挂钩码,改用弹簧测力计在B点向下拉杠杆,使杠杆仍在水平位置平衡,当测力计从a位置转到b位置时,其示数大小将 ;小明经过多次实验,分析实验数据后得出了杠杆的平衡条件 ;(文字描述)

(4)如图丁所示,已知每个钩码重0.5N,杠杆上每个小格长度为2cm,当弹簧测力计在C点斜向上拉(与水平方向成30°角)杠杆,使杠杆在水平位置平衡时拉力F的力臂大小为 cm,弹簧测力计示数大小为 N。

5.小红和小明利用如图所示装置探究杠杆的平衡条件。

(1)若实验前杠杆如图甲所示,可将杠杆两端的平衡螺母向 (填“左”或“右”)调节,使杠杆在水平位置平衡;

(2)在实验过程中,调节杠杆在水平位置平衡的目的是 ;

(3)在杠杆两端加挂钩码,并移动钩码,使杠杆在水平位置平衡,测出力臂,多次实验并把数据记录在表格中。

次数 F1/N l1/cm F2/N l2/cm

1 1 10 2 5

2 2 10 1 20

3 2 15 3 10

小明根据以上数据得出杠杆平衡条件是 ;

(4)杠杆调节平衡后,小红在杠杆上的A点处挂4个钩码,如图乙所示,为使在重新平衡,应在B点挂 个钩码。当杠杆平衡后,将A点和B点下方所挂的钩码同时向支点O靠近一格,杠杆会 (填“左侧下降”、“右侧下降”或“仍水平平衡”);

(5)如图丙所示,用弹簧测力计在C处竖直向上拉,使杠杆在水平位置平衡,当弹簧测力计在原位置逐渐向左倾斜时,使杠杆仍然在水平位置平衡,则弹簧测力计的示数将 (填“变大”,“变小”或“不变”)。

6.如图所示是“探究杠杆平衡条件”的实验装置。

(1)实验前,发现杠杆左端略高于右端,应将杠杆右端的平衡螺母向 调节,直到杠杆在水平位置平衡。

(2)在图甲中的A处挂2个相同的钩码,要使杠杆水平平衡,在B处应挂 个同样的钩码。

(3)在图乙中的C处施加竖直向下的拉力F,使杠杆水平平衡。当拉力F向右倾斜时,仍要保持杠杆水平平衡,拉力F的大小将 ,原因是 。

7.小明在“研究杠杆平衡条件”的实验中所用的实验器材有:刻度均匀的杠杆、支架、弹簧测力计、刻度尺、细线和质量相同的0.5N重的钩码若干个。

(1)如图A所示,此时的杠杆 (选填“是”或“不是”)平衡状态。实验时为了消除杠杆自重对杠杆平衡的影响,且便于直接从杠杆上读出力臂的大小,应将杠杆调到 ;

(2)小明同学所在实验小组完成一次操作后,实验现象如图B所示,他们记录的数据为动力F1=1.5N,动力臂l1=0.2m,阻力F2=1N,则阻力臂l2=0.3m。甲同学测出了这组数据后就得出了“动力×动力臂=阻力×阻力臂”的结论,乙同学认为他的结论不一定科学,理由是 。他把右边的钩码换成弹簧秤,使杠杆从水平位置慢慢转过一定角度,如图C所示,此过程中,弹簧秤拉力的大小 (选填“变大”、“变小”或“不变”)。

(3)图B实验中,小明把两边的钩码同时远离支点一格,杠杆不再平衡, (选填“左”或“右”)端会下沉。小明回家又做了图D的探索,将一根长为L,重为G的均匀木棒,有 的木棒伸出桌子边缘,用竖直向下的力F0压木棒的一端,当F0= 时,木棒刚好会被翘起。

8.在探究“杠杆的平衡条件”实验中,所用的实验器材有:杠杆(杠杆上每小格长为2cm)、支架、弹簧测力计、刻度尺、细线和质量相同的钩码若干个(每个钩码重lN).

(1)如图甲,实验时,应调节平衡螺母使杠杆在 位置平衡,主要是为了便于测量 大小,因此他把杠杆右端的平衡螺母调到最右边,但是杠杆仍然不能水平平衡,接下来他应该 .

(2)杠杆在水平位置平衡后,小明在杠杆A点处挂上2个钩码,作为动力F1,B点处挂上1个钩码,作为阻力F2,杠杆恰好在水平位置平衡,如图乙所示,分别测量出两个力的力臂L1和L2,计算后发现:F1 L1=

F2 L2,便得出杠杆的平衡条件是:F1 L1= F2 L2.但小红认为小明这种实验处理方法是不完善的,理由是 .在探究过程中,我们需要测量和记录动力、动力臂,阻力、阻力臂四个物理量,在进行多次实验的过程中,我们 (可以/不可以)同时改变多个量进行探究测量.

(3)接着,小明提出新的探究问题:“若支点不在杠杆的中点时,杠杆的平衡条件是否仍然成立 ”于是小明利用如图丙所示装置进行探究,在杠杆D点处挂上2个钩码,用弹簧测力计在C点处竖直向上拉,使杠杆在水平位置处于平衡状态,以弹簧测力计的拉力为动力F1',钩码重力为阻力F2',多次调整力和力臂的大小进行测量,发现:F1' L1'总是 F2' L2'(>/</=),其原因主要是杠杆受到了 的影响.

(4)小明又把弹簧测力计的作用点固定,只改变测力计与水平方向的角度θ,则能描述测力计示数F与θ关系的图象是

9.小明同学探究“杠杆的平衡条件”.

(1)实验前,杠杆停在图甲所示的位置,为使杠杆在水平位置平衡,应该将右端平衡螺母向 (选填“左”或“右”)调节;

(2)调节杠杆水平平衡后,小明进行了三次实验.根据实验,他得出杠杆的平衡条件为“动力×支点到动力作用点的距离=阻力×支点到阻力作用点的距离”,你认为这个结论是 (选填“正确”或“错误”)的,实验过程中使杠杆水平平衡的目的是 .

(3)图乙所示的第 次实验中,杠杆在水平位置始终保持平衡,若测力计拉力由图中斜向下方向逐步向竖直向下的方向改变,则测力计的示数将 (选填“变大”、“变小”或“不变”);

(4)用绳子拴住一根粗细不同的木头某处,静止后木头水平平衡,如图丙所示,现将木头从拴绳处沿竖直方向切成 、 两端,可判断 (选填“ ”、“ ”、“ ”).

10.在研究杠杆平衡条件的实验中。

(1)实验装置如图所示静止在桌上,此时杠杆 (选填“是”或“不是”)平衡状态,为了调节杠杆在水平位置平衡,右侧的平衡螺母向 边调(选填“左”或右);

次数 F1/N l1/cm F2/N l2/cm

1 1 8 2 4

2 2 8 1 16

3 2 3 8

(2)把支点放在质地均匀的杠杆中间,这样做的目的是 ;

(3)在杠杆两端挂钩码,不断改变动力或动力臂的大小,调节阻力或阻力臂的大小,使杠杆重新平衡,记录数据如上表。第三次有数据缺失,请根据所学知识把它补上: ;

(4)本实验要多次测量的目的是 ;

(5)如图在研究动能与哪些因素有关时,让同一小车从同一斜面的不同高度由静止开始下滑,木块A在相同木板上被撞得越远,说明小车的动能越大。该实验表明:当 一定时,物体的动能大小与物体的 有关。若木块A两次移动过程中受到的摩擦力分别为f1、f2,则f1 f2(选填“大于”、“等于”或“小于”)。

11.小强在验证杠杆平衡条件的实验中:

(1)实验前没有挂钩码和弹簧测力计时,发现杠杆左端高右端低,要使其在水平位置平衡,应将杠杆左端的平衡螺母向 调节,这一调节过程的目的是为了使杠杆的 对杠杆平衡不产生影响,这时杠杆重力的力臂为 。

(2)在图中,杠杆水平平衡后,小强调节左边钩码的个数和位置,使杠杆水平平衡时,测出F1=1.2 N,F2=1.5 N;OA=30 cm,OB=20 cm。他将所得数据直接代入杠杆平衡条件的公式中,发现F1×OA和F2×OB并不相等,从而认为杠杆的平衡条件不一定是F1l1=F2l2。小强的失误是 。

(3)在图中,若B处的钩码不变,小强将弹簧测力计由A处移到C(OC=10 cm)处,施加一个竖直方向的力,使杠杆在水平位置平衡,则这个力的方向应 ,大小为 N。

(4)在图中,若B处的钩码不变,小强不用弹簧测力计,在A处挂 N的钩码,杠杆在水平位置仍然平衡。

12.小明和小红用图甲所示的杠杆一起探究杠杆的平衡条件:

(1)先把杠杆的中点支在支架上,杠杆停在如图甲所示的位置,此时杠杆处于 平衡(填“平衡”或“不平衡”)状态.为了使杠杆在水平位置平衡,可以调节右端的平衡螺母,使它向 (填“左”或“右”)移动.

(2)如图乙,弹簧测力计从M位置移动到N位置,杠杆都在水平位置平衡,弹簧测力计的示数将会变大,这是因为 .

(3)小明用调节好的杠杆进行了一次实验,所得数据如表:

动力/N 阻力/N 动力臂/cm 阻力臂/cm

4 3 2 6

于是他得出了杠杆的平衡条件:F1l1=F2l2,请你对此作出评价: .

13.甲、乙两位同学一起做探究杠杆的平衡条件的实验,以杠杆中点为支点,如图甲、乙所示.

(1)若杠杆右端低左端高,为使其在水平位置上静止,应将左端的平衡螺母向 调节.

(2)如图甲所示,杠杆在水平位置平衡,记录数据.根据这一次实验数据,甲同学立即分析得出杠杆的平衡条件,这种做法的不足是: .

(3)如图乙所示,乙同学设计了两种实验方案:第一种弹簧测力计沿竖直方向拉,其读数为F1;第二种弹簧测力计倾斜拉,其读数为F2.第 (填“一”或“二”)种实验方案更方便.在同等条件下,两次弹簧测力计读数F1 F2(填“<”、“=”或“>”).

(4)乙同学用图丙装置进行探究,发现当杠杆水平平衡时,与甲同学得出的杠杆平衡条件不相符,其可能的原因是: .

14.小明利用刻度均匀的匀质杠杆做探究“杠杆的平衡条件”实验.

(1)实验前,将杠杆的中点置于支架上,当杠杆静止时,发现杠杆右端下沉,这时应将平衡螺母向 (填“左”或“右”)端调节,直到杠杆在水平位置平衡.

(2)得出杠杆的平衡条件“动力×动力臂=阻力×阻力臂”后,小明又进一步探究杠杆平衡时动力和动力臂的关系.实验过程中,保持阻力和阻力臂不变,在杠杆水平平衡时,测出多组动力F1和动力臂L1的数据,并绘制了F1与L1的关系图象,如图所示,请根据图象推算,当L1为0.1m时,F1为 N.

15.在探究杠杆平衡条件的实验中:

(1)如图(a)所示,要使杠杆在水平位置平衡,可将杠杆左端的平衡螺母向 调节.

(2)如图(b)所示,调节平衡后,左侧挂上钩码,在右侧用弹簧测力计(图中未画出)拉杠杆,使其在水平位置平衡,为便于测量力臂,应使弹簧测力计拉力的方向 .

(3)操作过程中,当弹簧测力计的示数达到量程仍不能使杠杆水平平衡,你认为接下来合理的操作是 .(写出一条即可)

(4)甲同学测出了一组数据后就得出了“动力X动力臂=阻力X阻力臂”的结论,乙同学认为他的做法不合理,理由是 .

答案

1.(1)调节杠杆水平平衡

(2)两

(3)竖直向上;15

2.(1)右;便于测量力臂

(2)6

(3)变大;F的力臂变小,阻力、阻力臂不变

(4)G1 l1 =G2 l2 +G3 l3

(5)<

3.(1)二

(2)远;小;一

(3)杠杆的平衡;摩擦力;竖直向上

(4)电线杆的粗糙程度

4.(1)平衡;右;右;杠杆在水平位置平衡;消除杠杆自重对杠杆平衡的影响

(2)6;不能

(3)变大;动力×动力臂=阻力×阻力臂

(4)4;3

5.(1)右

(2)便于测量力臂

(3)

(4)6;左侧下降

(5)变大

6.(1)左

(2)3

(3)变大;阻力和阻力臂不变时,动力臂变小了(F的力臂变小了,所以F变大)

7.(1)是;水平位置平衡

(2)一组实验数据太少,具有偶然性,不便找出普遍规律;不变

(3)左;1.5G

8.(1)水平;力臂;将左端的平衡螺母向右调

(2)实验次数太少;可以

(3)>;自身重力

(4)B

9.(1)右

(2)错误;便于测量力臂的大小

(3)变小

(4)

10.(1)是;左

(2)杠杆自身的重力会对杠杆的平衡产生影响,把支点放在质地均匀的杠杆中间,重力作用线通过支点,没有力臂,不对杠杆的平衡产生影响,所以这样做的目的是消除杠杆自身重力对实验的影响。

(3)12

(4)得到普遍规律

(5)质量;速度;等于

11.(1)左(外);重力;0

(2)把OA当成了F1的力臂(或把F1的力臂弄错了)

(3)竖直向上;3

(4)1

12.(1)平衡;左

(2)动力臂变小

(3)没有多次实验,具有偶然性

13.(1)左

(2)实验次数太少,结论具有偶然性

(3)一;<

(4)杠杆存在自重

14.(1)左

(2)6

15.(1)左

(2)竖直向下

(3)左侧钩码右移

(4)一组实验数据太少,具有偶然性,不便找出普遍规律