第26课 中华人民共和国成立和向社会主义过渡 课件(共25张PPT)

文档属性

| 名称 | 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义过渡 课件(共25张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 18.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-01-15 17:23:18 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

材料:有人主张,中国现代史从1919年开始,一直延续下来。这种主张不仅模糊了社会性质的不同,也掩盖了1949年这个时间的极端重要性。还有人主张,中国现代史从1911年辛亥革命开始。这种主张貌似重视辛亥革命,却忽视了1949年中华人民共和国成立较之辛亥革命具有更为重大的历史意义。

——《中国近代史和中国现代史的分期问题》

依据材料与所学,思考为什么说将1949年作为中国现代史的开端比另外两个时间更准确?

①1949年新中国的成立标志着中国结束了半殖民地半封建的社会性质,而辛亥革命和五四运动都没有改变这一性质。

②1949年新中国的成立标志着中国新民主主义革命的胜利,开始了社会主义革命和建设时期,而辛亥革命和五四运动都还属于民主主义革命的范畴。

③1949年新中国成立后,中国建立起了人民民主共和国,而辛亥革命虽然推翻了君主专制政体,但没有真正建立起民主共和政体。

导入新课

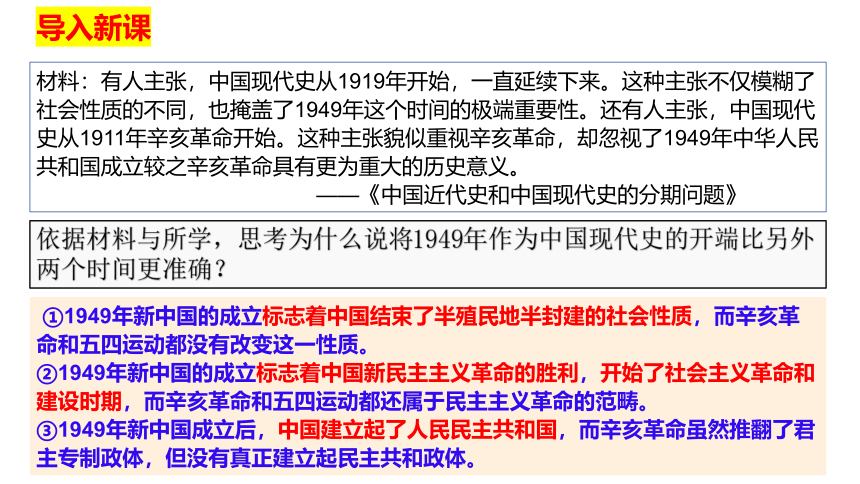

第26课

中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

课程标准:认识中华人民共和国成立的伟大意义;概述新中国巩固人民政权的主要举措;认识新中国为民主政治建设和向社会主义过渡所作出的努力。

中华人民共和国成立和向社会主义的过渡(1949-1956)

时间轴整理

过渡时期

政治

军事

经济

外交

1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956

恢复时期

改造时期

新中国成立

1954第一届

全国人大

社会主义政治制度体系

对内-镇反剿匪

对外-抗美援朝(1950-1953)

(农村)1952年底土地改革在全国大陆基本完成

(城市)稳定物价、统一财经

三大改造(1953-1956)

一五计划(1953-1957)

计划经济体制

独立自主的和平外交

和平共处五项原则

1954

日内瓦会议

1955

万隆

会议

指导思想:

毛泽东思想

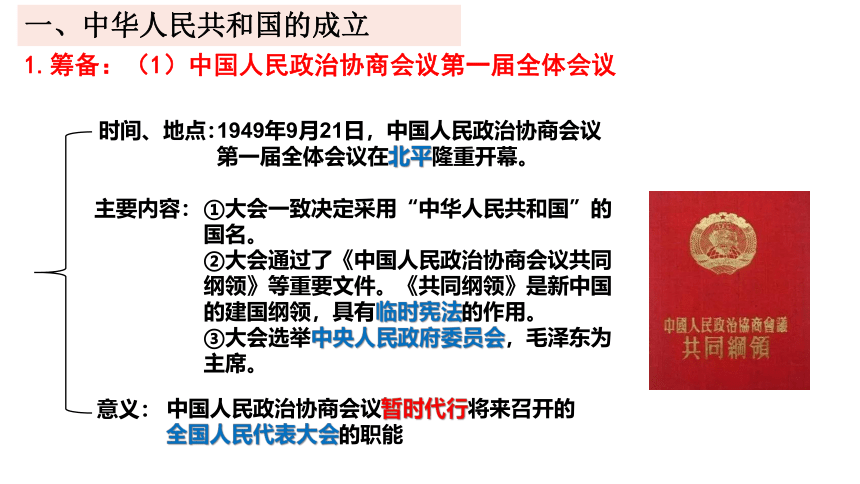

一、中华人民共和国的成立

1.筹备:(1)中国人民政治协商会议第一届全体会议

①大会一致决定采用“中华人民共和国”的国名。

②大会通过了《中国人民政治协商会议共同纲领》等重要文件。《共同纲领》是新中国的建国纲领,具有临时宪法的作用。

③大会选举中央人民政府委员会,毛泽东为主席。

时间、地点:

主要内容:

1949年9月21日,中国人民政治协商会议第一届全体会议在北平隆重开幕。

意义:

中国人民政治协商会议暂时代行将来召开的全国人民代表大会的职能

知识拓展:1954年宪法

补充:近现代中国的三部宪法

《中华民国临时约法》 《共同纲领》 《1954年宪法》

背 景 以宪法形式巩固革命成果,限制袁世凯专制独裁 1949年开始筹建新中国政权 1954年第一届全国人民代表大会通过

内 容 (1)中华民国主权属于国民全体; (2)规定了国民的基本人权; (3)确立三权分立的政治体制; (4)实行责任内阁制 规定了新中国的性质、方针和政策;代行全国人大职能(1949—1954) 全国人民代表大会是中国最高权力机关(立法权)

意 义 中国近代第一部资产阶级性质的民主宪法,具有反专制制度的进步意义。 确立了新中国的基本架构,具有临时宪法的性质。 体现人民民主和社会主义原则;中国第一部社会主义类型宪法。

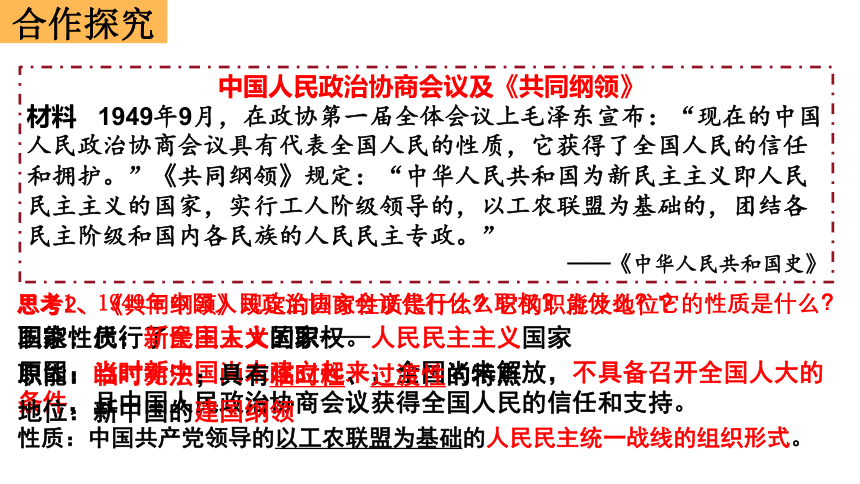

合作探究

中国人民政治协商会议及《共同纲领》

材料 1949年9月,在政协第一届全体会议上毛泽东宣布:“现在的中国人民政治协商会议具有代表全国人民的性质,它获得了全国人民的信任和拥护。”《共同纲领》规定:“中华人民共和国为新民主主义即人民民主主义的国家,实行工人阶级领导的,以工农联盟为基础的,团结各民主阶级和国内各民族的人民民主专政。”

——《中华人民共和国史》

职能:代行了全国人大的职权。

原因:当时新中国尚未建立起来,全国尚未解放,不具备召开全国人大的条件,且中国人民政治协商会议获得全国人民的信任和支持。

性质:中国共产党领导的以工农联盟为基础的人民民主统一战线的组织形式。

思考2、《共同纲领》规定的国家性质是什么?它的职能及地位?

国家性质:新民主主义国家——人民民主主义国家

职能:临时宪法;具有临时性、过渡性的特点

地位:新中国的建国纲领

思考1、1949年中国人民政治协商会议代行什么职权?为什么?它的性质是什么?

一、中华人民共和国的成立

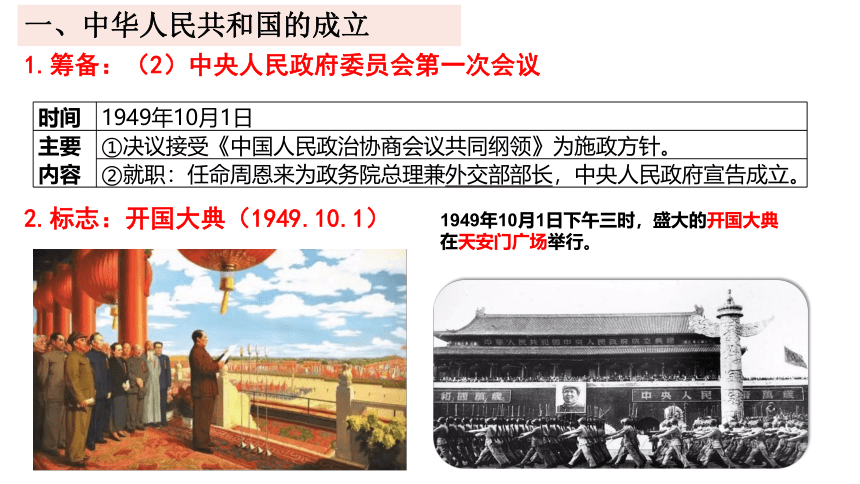

1.筹备:(2)中央人民政府委员会第一次会议

时间 1949年10月1日

主要内容 ①决议接受《中国人民政治协商会议共同纲领》为施政方针。

②就职:任命周恩来为政务院总理兼外交部部长,中央人民政府宣告成立。

2.标志:开国大典(1949.10.1)

1949年10月1日下午三时,盛大的开国大典在天安门广场举行。

①结束了帝国主义、封建主义和官僚资本主义长期压迫和剥削中国各族人民的历史。

完成新民主主义革命的反帝反封建任务

②人民真正成为国家的主人,从根本上改变了中国社会的发展方向,为实现由新民主主义向社会主义过渡创造了前提条件。

从民主革命转向

社会革命

③实现了国家的主权独立,空前地提高了中国的国际地位; 中华民族开始以崭新的姿态自立于世界民族之林,中国历史进入新纪元。

人民解放、民族独立

壮大社会主义阵营

一、中华人民共和国的成立

3.历史意义

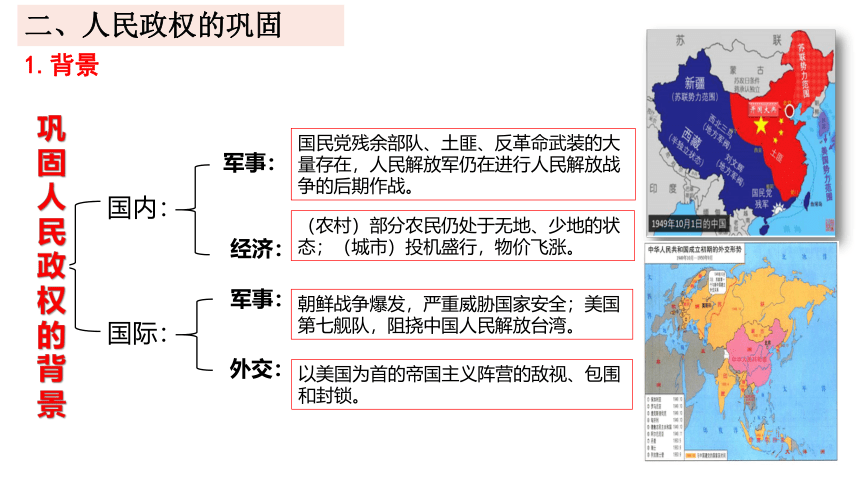

二、人民政权的巩固

1.背景

国内:

国际:

巩固人民政权的背景

军事:

经济:

外交:

军事:

国民党残余部队、土匪、反革命武装的大量存在,人民解放军仍在进行人民解放战争的后期作战。

(农村)部分农民仍处于无地、少地的状态;(城市)投机盛行,物价飞涨。

朝鲜战争爆发,严重威胁国家安全;美国第七舰队,阻挠中国人民解放台湾。

以美国为首的帝国主义阵营的敌视、包围和封锁。

二、人民政权的巩固

2.措施

问题探究:毛泽东说,土地改革“是中国人民民主革命继军事斗争以后的第二场决战”。你怎样理解这句话

①新民主主义革命的任务是反帝反封建。反封建不仅仅是指推翻封建专制制度,同时也包括摧毁封建统治根基。

②土地改革具有上述双重意义,把土地分给无地、少地的农民,是摧毁封建剥削制度的基础;消灭地主阶级,则是推翻封建专制制度的政治力量。

实现“耕者有其田”,农民在经济上、政治上翻了身,成为国家的主人,为结成工农联盟创造了条件,工农联盟的建立,从根本上巩固了人民民主政权。

三、开创独立自主的和平外交

中国首先与苏联建交,接着与一系列人民民主国家建交;以及印度、缅甸、瑞典、巴基斯坦等国建交,新中国迎来第一次建交的高潮。

各阶段共和国外交成就

20C50年代末到60年代初,出现了以与亚非独立民族国家建交为基本特点的第二次建交高潮;逐步冲破西方大国封锁,1964年中法建交,实现与西方大国关系的突破。

思考:与初期外交三原则相比,“和平共处五项原则”进步在何处?

外交原则和方针:一个原则、三大方针

革命性

意识形态色彩

结盟性

平等性

过渡性

国家利益(决定性因素)

国家性质

国家力量

国内外形势

根本原则:国家利益至上

问题探究

外交总原则:独立自主的和平外交政策

建国初期外交的特点:

“一边倒”与独立自主矛盾吗

①不仅不与独立自主的外交方针相悖,相反是我国独立自主外交政策的重要体现。

②原因:“一边倒”并不拒绝与西方国家交往;它是根据我国国情和国际形势而制定的(国际、国内形势分析……)

我国建国初期的外交政策及特点

和平共处五原则超越了“三大政策” 中的意识形态和社会制度的束缚,具有包容性、开放性和创新性;标志着我国外交政策的成熟。

四、社会主义基本制度的建立

(一)社会主义经济制度的初步建立

实施过渡时期总路线,开展有计划的经济建设。

◆背景:1953年,中国共产党根据国内经济、政治条件及国际形势的变化

国民经济恢复

政权巩固

外交取得成就

◆内容

实质:既是我国有计划的经济建设和社会主义工业化的起步,又是国家对生产资料私有制进行社会主义改造的开始。

原因:重工业基础薄弱;面临帝国主义的军事威胁和经济封锁;巩固国防的需要;借鉴苏联优先发展重工业的经验。东北靠近苏联,便于接受援助且重工业基础好。

材料 我国第一个五年计划规定,在5年内,投入总额为766.4亿元,其中基本建设投资占总额的55.8%,工业是重点,苏联援建的156项大中型建设项目主要集中在东北地区。

学习探究

社会主义工业化的起步:一五计划(1953—1957)

任务:

意义:

①优先发展重工业

②对农业、手工业、资本主义工商业进行社会主义改造

改变工业落后面貌,人民生活水平得到提高

据材料,归纳指出第一个五年计划实施的特点。

特点:优先发展重工业;重点发展区域在东北地区。

分析说明形成这一特点的原因。

“一五”计划(1953-1957):三大改造(1953-1956年底)

过程

项目 农业、手工业 资本主义工商业

方针

原则

方法

步骤

积极发展,稳步前进

自愿互利

典型示范,逐步展开

农业互助组(社会主义萌芽性质)

初级合作社(半社会主义性质)

高级合作社(完全社会主义性质)

农业合作社:是建国初期为恢复生产,增强农民抵御自然灾害的能力而成立的农村生产互助组织。是人民公社的较低级形式,在当时人力物力有限的情况下产生。后来农业合作社的活动不断扩大,才于1958年发展成人民公社。

过程

项目 农业、手工业 资本主义工商业

方针

原则

方法

步骤

和平赎买

加工订货,统购包销,

公私合营

初级国家资本主义

高级国家资本主义

全行业公私合营

国家资本主义:国家资本主义与国家政权相结合,是以国有、国有控股、国营为主导的资本形式。

个别企业公私合营:

国家入股私营企业,并由国家派代表负责经营管理,企业性质从私有变成公私共有。

全行业公私合营:

国家对资本家手中的股份进行赎买,使企业完全变成公有。

“一五”计划(1953-1957):三大改造(1953-1956年底)

过程

意义

①生产资料私有制变为公有制,标志着社会主义经济体系在我国基本建立起来(计划经济)

②从新民主主义社会转变为社会主义社会,标志社会主义制度的确立

四、社会主义基本制度的建立

(一)社会主义经济制度的初步建立

实施过渡时期总路线,开展有计划的经济建设。

“一五”计划(1953-1957):三大改造(1953-1956年底)

标志着生产资料公有制占绝对优势的社会主义经济制度在我国初步建立起来。

社会主义改造的基本完成有何重要意义?

【思考点】为什么国家要对生产资料私有制进行社会主义改造?

农业方面,土改后我国农业还是一家一户的个体经营,多数个体农民缺乏农具和资金,难以解决水利问题和抵御自然灾害,难以合理使用耕地和先进的农业机械,并且很快就会出现新的贫富分化,无法走共同富裕的社会主义道路。分散的个体农民生产率低,在生产、销售、分工等方面均不能满足国家工业化的迫切需要。

手工业方面,作为个体经济的手工业,分散经营,生产规模小,技术落后,劳动生产率低,难以适应国家工业化和人民生活的需要。

资本主义工商业方面,其资本主义性质使它存在剥削工人剩余劳动,唯利是图,与社会主义生产目标相左,抑制劳动者的生产积极性等负面作用。生产的无政府状态与国家有计划按比例的要求不适应。

四、社会主义基本制度的建立

(一)社会主义经济制度的初步建立

实施过渡时期总路线,开展有计划的经济建设。

“一五”计划(1953-1957):社会主义工业化建设

我国开始改变工业落后的面貌,人民生活水平得到提高。

注意:一五计划完成≠中国实现

工业化

四、社会主义基本制度的建立

(二)社会主义政治制度体系的初步构成

1、第一届全国人民代表大会

①时间:1954年9月

②主题:通过《中华人民共和国宪法》

③性质:社会主义宪法,体现人民民主和

社会主义原则。

④内容:确立人民大会制度(根本政治制度,

政治协商制度、民族区域自治制度

(基本制度)

⑤意义:构成了我国社会主义的政治制度体系

“人民民主原则”和“社会主义原则”

(1)人民民主原则

①由选举产生的人大代表组成各级人民代表大会,人民有权监督并依法撤换不称职的人大代表。

②各级人民代表大会产生本级的政府,政府必须向人民代表大会负责并报告工作。

③一切国家机关都要实行民主集中制原则,接受群众的监督,为人民服务。

(2)社会主义原则: 建立在社会主义公有制基础之上,同时又为巩固和发展社会主义公有制经济,为维护社会主义的社会关系和社会秩序提供有力的保障。

历史解释

社会主义改造

社会主义工业化

人民代表大会制度

中共领导的多党合作和政治协商制度

民族区域自治制度

社会主义经济制度

开始改变工业落后面貌

初步构成了社会主义政治制度体系

社会主义基本制度的建立

①完成了中华民族有史以来最为深刻的社会变革;

②为当代中国一切发展进步奠定了根本政治前提和制度基础。

一五计划

四、社会主义基本制度的建立

(二)社会主义政治制度体系的初步构成

2、毛泽东思想

毛泽东思想

新民主主义革命的指导思想

社会主义革命指导思想

社会主义建设指导思想

中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

中华人民共和国的成立

人民政权的巩固

开创独立自主的和平外交

社会主义

基本制度的建立

筹备:中国人民政治协商会议第一届全体会议召开

标志:中央人民政府委员会第一次会议、开国大典

意义:

土地改革:背景、过程、影响

稳定物价:原因、措施、结果

抗美援朝:背景、过程、影响

外交方针

参加日内瓦会议

和平共处五项原则的提出

参加亚非会议(万隆会议)

经济领域——过渡时期总路线“一化三改”

“一边倒”

“另起炉灶”

“打扫干净屋子再请客”

1954年《中华人民共和国宪法》

人民代表大会制度

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

民族区域自治制度

政治领域——第一届全国人民代表大会

思想领域——毛泽东思想

材料:有人主张,中国现代史从1919年开始,一直延续下来。这种主张不仅模糊了社会性质的不同,也掩盖了1949年这个时间的极端重要性。还有人主张,中国现代史从1911年辛亥革命开始。这种主张貌似重视辛亥革命,却忽视了1949年中华人民共和国成立较之辛亥革命具有更为重大的历史意义。

——《中国近代史和中国现代史的分期问题》

依据材料与所学,思考为什么说将1949年作为中国现代史的开端比另外两个时间更准确?

①1949年新中国的成立标志着中国结束了半殖民地半封建的社会性质,而辛亥革命和五四运动都没有改变这一性质。

②1949年新中国的成立标志着中国新民主主义革命的胜利,开始了社会主义革命和建设时期,而辛亥革命和五四运动都还属于民主主义革命的范畴。

③1949年新中国成立后,中国建立起了人民民主共和国,而辛亥革命虽然推翻了君主专制政体,但没有真正建立起民主共和政体。

导入新课

第26课

中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

课程标准:认识中华人民共和国成立的伟大意义;概述新中国巩固人民政权的主要举措;认识新中国为民主政治建设和向社会主义过渡所作出的努力。

中华人民共和国成立和向社会主义的过渡(1949-1956)

时间轴整理

过渡时期

政治

军事

经济

外交

1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956

恢复时期

改造时期

新中国成立

1954第一届

全国人大

社会主义政治制度体系

对内-镇反剿匪

对外-抗美援朝(1950-1953)

(农村)1952年底土地改革在全国大陆基本完成

(城市)稳定物价、统一财经

三大改造(1953-1956)

一五计划(1953-1957)

计划经济体制

独立自主的和平外交

和平共处五项原则

1954

日内瓦会议

1955

万隆

会议

指导思想:

毛泽东思想

一、中华人民共和国的成立

1.筹备:(1)中国人民政治协商会议第一届全体会议

①大会一致决定采用“中华人民共和国”的国名。

②大会通过了《中国人民政治协商会议共同纲领》等重要文件。《共同纲领》是新中国的建国纲领,具有临时宪法的作用。

③大会选举中央人民政府委员会,毛泽东为主席。

时间、地点:

主要内容:

1949年9月21日,中国人民政治协商会议第一届全体会议在北平隆重开幕。

意义:

中国人民政治协商会议暂时代行将来召开的全国人民代表大会的职能

知识拓展:1954年宪法

补充:近现代中国的三部宪法

《中华民国临时约法》 《共同纲领》 《1954年宪法》

背 景 以宪法形式巩固革命成果,限制袁世凯专制独裁 1949年开始筹建新中国政权 1954年第一届全国人民代表大会通过

内 容 (1)中华民国主权属于国民全体; (2)规定了国民的基本人权; (3)确立三权分立的政治体制; (4)实行责任内阁制 规定了新中国的性质、方针和政策;代行全国人大职能(1949—1954) 全国人民代表大会是中国最高权力机关(立法权)

意 义 中国近代第一部资产阶级性质的民主宪法,具有反专制制度的进步意义。 确立了新中国的基本架构,具有临时宪法的性质。 体现人民民主和社会主义原则;中国第一部社会主义类型宪法。

合作探究

中国人民政治协商会议及《共同纲领》

材料 1949年9月,在政协第一届全体会议上毛泽东宣布:“现在的中国人民政治协商会议具有代表全国人民的性质,它获得了全国人民的信任和拥护。”《共同纲领》规定:“中华人民共和国为新民主主义即人民民主主义的国家,实行工人阶级领导的,以工农联盟为基础的,团结各民主阶级和国内各民族的人民民主专政。”

——《中华人民共和国史》

职能:代行了全国人大的职权。

原因:当时新中国尚未建立起来,全国尚未解放,不具备召开全国人大的条件,且中国人民政治协商会议获得全国人民的信任和支持。

性质:中国共产党领导的以工农联盟为基础的人民民主统一战线的组织形式。

思考2、《共同纲领》规定的国家性质是什么?它的职能及地位?

国家性质:新民主主义国家——人民民主主义国家

职能:临时宪法;具有临时性、过渡性的特点

地位:新中国的建国纲领

思考1、1949年中国人民政治协商会议代行什么职权?为什么?它的性质是什么?

一、中华人民共和国的成立

1.筹备:(2)中央人民政府委员会第一次会议

时间 1949年10月1日

主要内容 ①决议接受《中国人民政治协商会议共同纲领》为施政方针。

②就职:任命周恩来为政务院总理兼外交部部长,中央人民政府宣告成立。

2.标志:开国大典(1949.10.1)

1949年10月1日下午三时,盛大的开国大典在天安门广场举行。

①结束了帝国主义、封建主义和官僚资本主义长期压迫和剥削中国各族人民的历史。

完成新民主主义革命的反帝反封建任务

②人民真正成为国家的主人,从根本上改变了中国社会的发展方向,为实现由新民主主义向社会主义过渡创造了前提条件。

从民主革命转向

社会革命

③实现了国家的主权独立,空前地提高了中国的国际地位; 中华民族开始以崭新的姿态自立于世界民族之林,中国历史进入新纪元。

人民解放、民族独立

壮大社会主义阵营

一、中华人民共和国的成立

3.历史意义

二、人民政权的巩固

1.背景

国内:

国际:

巩固人民政权的背景

军事:

经济:

外交:

军事:

国民党残余部队、土匪、反革命武装的大量存在,人民解放军仍在进行人民解放战争的后期作战。

(农村)部分农民仍处于无地、少地的状态;(城市)投机盛行,物价飞涨。

朝鲜战争爆发,严重威胁国家安全;美国第七舰队,阻挠中国人民解放台湾。

以美国为首的帝国主义阵营的敌视、包围和封锁。

二、人民政权的巩固

2.措施

问题探究:毛泽东说,土地改革“是中国人民民主革命继军事斗争以后的第二场决战”。你怎样理解这句话

①新民主主义革命的任务是反帝反封建。反封建不仅仅是指推翻封建专制制度,同时也包括摧毁封建统治根基。

②土地改革具有上述双重意义,把土地分给无地、少地的农民,是摧毁封建剥削制度的基础;消灭地主阶级,则是推翻封建专制制度的政治力量。

实现“耕者有其田”,农民在经济上、政治上翻了身,成为国家的主人,为结成工农联盟创造了条件,工农联盟的建立,从根本上巩固了人民民主政权。

三、开创独立自主的和平外交

中国首先与苏联建交,接着与一系列人民民主国家建交;以及印度、缅甸、瑞典、巴基斯坦等国建交,新中国迎来第一次建交的高潮。

各阶段共和国外交成就

20C50年代末到60年代初,出现了以与亚非独立民族国家建交为基本特点的第二次建交高潮;逐步冲破西方大国封锁,1964年中法建交,实现与西方大国关系的突破。

思考:与初期外交三原则相比,“和平共处五项原则”进步在何处?

外交原则和方针:一个原则、三大方针

革命性

意识形态色彩

结盟性

平等性

过渡性

国家利益(决定性因素)

国家性质

国家力量

国内外形势

根本原则:国家利益至上

问题探究

外交总原则:独立自主的和平外交政策

建国初期外交的特点:

“一边倒”与独立自主矛盾吗

①不仅不与独立自主的外交方针相悖,相反是我国独立自主外交政策的重要体现。

②原因:“一边倒”并不拒绝与西方国家交往;它是根据我国国情和国际形势而制定的(国际、国内形势分析……)

我国建国初期的外交政策及特点

和平共处五原则超越了“三大政策” 中的意识形态和社会制度的束缚,具有包容性、开放性和创新性;标志着我国外交政策的成熟。

四、社会主义基本制度的建立

(一)社会主义经济制度的初步建立

实施过渡时期总路线,开展有计划的经济建设。

◆背景:1953年,中国共产党根据国内经济、政治条件及国际形势的变化

国民经济恢复

政权巩固

外交取得成就

◆内容

实质:既是我国有计划的经济建设和社会主义工业化的起步,又是国家对生产资料私有制进行社会主义改造的开始。

原因:重工业基础薄弱;面临帝国主义的军事威胁和经济封锁;巩固国防的需要;借鉴苏联优先发展重工业的经验。东北靠近苏联,便于接受援助且重工业基础好。

材料 我国第一个五年计划规定,在5年内,投入总额为766.4亿元,其中基本建设投资占总额的55.8%,工业是重点,苏联援建的156项大中型建设项目主要集中在东北地区。

学习探究

社会主义工业化的起步:一五计划(1953—1957)

任务:

意义:

①优先发展重工业

②对农业、手工业、资本主义工商业进行社会主义改造

改变工业落后面貌,人民生活水平得到提高

据材料,归纳指出第一个五年计划实施的特点。

特点:优先发展重工业;重点发展区域在东北地区。

分析说明形成这一特点的原因。

“一五”计划(1953-1957):三大改造(1953-1956年底)

过程

项目 农业、手工业 资本主义工商业

方针

原则

方法

步骤

积极发展,稳步前进

自愿互利

典型示范,逐步展开

农业互助组(社会主义萌芽性质)

初级合作社(半社会主义性质)

高级合作社(完全社会主义性质)

农业合作社:是建国初期为恢复生产,增强农民抵御自然灾害的能力而成立的农村生产互助组织。是人民公社的较低级形式,在当时人力物力有限的情况下产生。后来农业合作社的活动不断扩大,才于1958年发展成人民公社。

过程

项目 农业、手工业 资本主义工商业

方针

原则

方法

步骤

和平赎买

加工订货,统购包销,

公私合营

初级国家资本主义

高级国家资本主义

全行业公私合营

国家资本主义:国家资本主义与国家政权相结合,是以国有、国有控股、国营为主导的资本形式。

个别企业公私合营:

国家入股私营企业,并由国家派代表负责经营管理,企业性质从私有变成公私共有。

全行业公私合营:

国家对资本家手中的股份进行赎买,使企业完全变成公有。

“一五”计划(1953-1957):三大改造(1953-1956年底)

过程

意义

①生产资料私有制变为公有制,标志着社会主义经济体系在我国基本建立起来(计划经济)

②从新民主主义社会转变为社会主义社会,标志社会主义制度的确立

四、社会主义基本制度的建立

(一)社会主义经济制度的初步建立

实施过渡时期总路线,开展有计划的经济建设。

“一五”计划(1953-1957):三大改造(1953-1956年底)

标志着生产资料公有制占绝对优势的社会主义经济制度在我国初步建立起来。

社会主义改造的基本完成有何重要意义?

【思考点】为什么国家要对生产资料私有制进行社会主义改造?

农业方面,土改后我国农业还是一家一户的个体经营,多数个体农民缺乏农具和资金,难以解决水利问题和抵御自然灾害,难以合理使用耕地和先进的农业机械,并且很快就会出现新的贫富分化,无法走共同富裕的社会主义道路。分散的个体农民生产率低,在生产、销售、分工等方面均不能满足国家工业化的迫切需要。

手工业方面,作为个体经济的手工业,分散经营,生产规模小,技术落后,劳动生产率低,难以适应国家工业化和人民生活的需要。

资本主义工商业方面,其资本主义性质使它存在剥削工人剩余劳动,唯利是图,与社会主义生产目标相左,抑制劳动者的生产积极性等负面作用。生产的无政府状态与国家有计划按比例的要求不适应。

四、社会主义基本制度的建立

(一)社会主义经济制度的初步建立

实施过渡时期总路线,开展有计划的经济建设。

“一五”计划(1953-1957):社会主义工业化建设

我国开始改变工业落后的面貌,人民生活水平得到提高。

注意:一五计划完成≠中国实现

工业化

四、社会主义基本制度的建立

(二)社会主义政治制度体系的初步构成

1、第一届全国人民代表大会

①时间:1954年9月

②主题:通过《中华人民共和国宪法》

③性质:社会主义宪法,体现人民民主和

社会主义原则。

④内容:确立人民大会制度(根本政治制度,

政治协商制度、民族区域自治制度

(基本制度)

⑤意义:构成了我国社会主义的政治制度体系

“人民民主原则”和“社会主义原则”

(1)人民民主原则

①由选举产生的人大代表组成各级人民代表大会,人民有权监督并依法撤换不称职的人大代表。

②各级人民代表大会产生本级的政府,政府必须向人民代表大会负责并报告工作。

③一切国家机关都要实行民主集中制原则,接受群众的监督,为人民服务。

(2)社会主义原则: 建立在社会主义公有制基础之上,同时又为巩固和发展社会主义公有制经济,为维护社会主义的社会关系和社会秩序提供有力的保障。

历史解释

社会主义改造

社会主义工业化

人民代表大会制度

中共领导的多党合作和政治协商制度

民族区域自治制度

社会主义经济制度

开始改变工业落后面貌

初步构成了社会主义政治制度体系

社会主义基本制度的建立

①完成了中华民族有史以来最为深刻的社会变革;

②为当代中国一切发展进步奠定了根本政治前提和制度基础。

一五计划

四、社会主义基本制度的建立

(二)社会主义政治制度体系的初步构成

2、毛泽东思想

毛泽东思想

新民主主义革命的指导思想

社会主义革命指导思想

社会主义建设指导思想

中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

中华人民共和国的成立

人民政权的巩固

开创独立自主的和平外交

社会主义

基本制度的建立

筹备:中国人民政治协商会议第一届全体会议召开

标志:中央人民政府委员会第一次会议、开国大典

意义:

土地改革:背景、过程、影响

稳定物价:原因、措施、结果

抗美援朝:背景、过程、影响

外交方针

参加日内瓦会议

和平共处五项原则的提出

参加亚非会议(万隆会议)

经济领域——过渡时期总路线“一化三改”

“一边倒”

“另起炉灶”

“打扫干净屋子再请客”

1954年《中华人民共和国宪法》

人民代表大会制度

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

民族区域自治制度

政治领域——第一届全国人民代表大会

思想领域——毛泽东思想

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进