2023二轮复习-地球的运动-知识点

图片预览

文档简介

地球的运动 “想”要壮志凌云,“干”要脚踏实地。

一、地球的自转运动特征

(一)地球自转的概念

地球绕其自转轴(地轴)的旋转运动。地轴指向北极星附近

观测到的北极星地平高度由纬度决定,赤道刚好在地平线上,南半球不可见。

(二)自转运动的特征

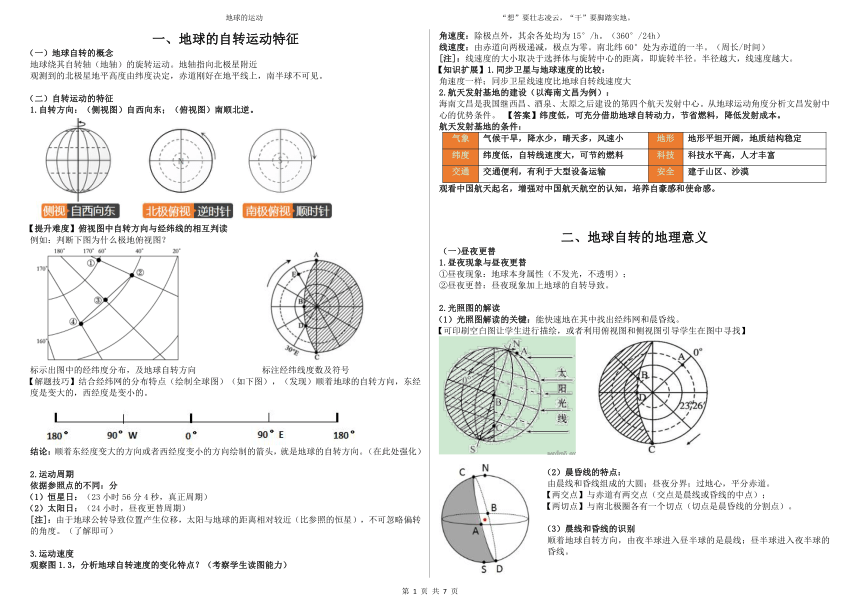

1.自转方向:(侧视图)自西向东;(俯视图)南顺北逆。

【提升难度】俯视图中自转方向与经纬线的相互判读

例如:判断下图为什么极地俯视图?

标示出图中的经纬度分布,及地球自转方向 标注经纬线度数及符号

【解题技巧】结合经纬网的分布特点(绘制全球图)(如下图),(发现)顺着地球的自转方向,东经度是变大的,西经度是变小的。

结论:顺着东经度变大的方向或者西经度变小的方向绘制的箭头,就是地球的自转方向。(在此处强化)

2.运动周期

依据参照点的不同:分

(1)恒星日:(23小时56分4秒,真正周期)

(2)太阳日:(24小时,昼夜更替周期)

[注]:由于地球公转导致位置产生位移,太阳与地球的距离相对较近(比参照的恒星),不可忽略偏转的角度。(了解即可)

3.运动速度

观察图1.3,分析地球自转速度的变化特点?(考察学生读图能力)

角速度:除极点外,其余各处均为15°/h。(360°/24h)

线速度:由赤道向两极递减,极点为零。南北纬60°处为赤道的一半。(周长/时间)

[注]:线速度的大小取决于选择体与旋转中心的距离,即旋转半径。半径越大,线速度越大。

【知识扩展】1.同步卫星与地球速度的比较:

角速度一样;同步卫星线速度比地球自转线速度大

2.航天发射基地的建设(以海南文昌为例):

海南文昌是我国继西昌、酒泉、太原之后建设的第四个航天发射中心。从地球运动角度分析文昌发射中心的优势条件。 【答案】纬度低,可充分借助地球自转动力,节省燃料,降低发射成本。

航天发射基地的条件:

气象 气候干旱,降水少,晴天多,风速小 地形 地形平坦开阔,地质结构稳定

纬度 纬度低,自转线速度大,可节约燃料 科技 科技水平高,人才丰富

交通 交通便利,有利于大型设备运输 安全 建于山区、沙漠

观看中国航天起名,增强对中国航天航空的认知,培养自豪感和使命感。

二、地球自转的地理意义

昼夜更替

1.昼夜现象与昼夜更替

①昼夜现象:地球本身属性(不发光,不透明);

②昼夜更替:昼夜现象加上地球的自转导致。

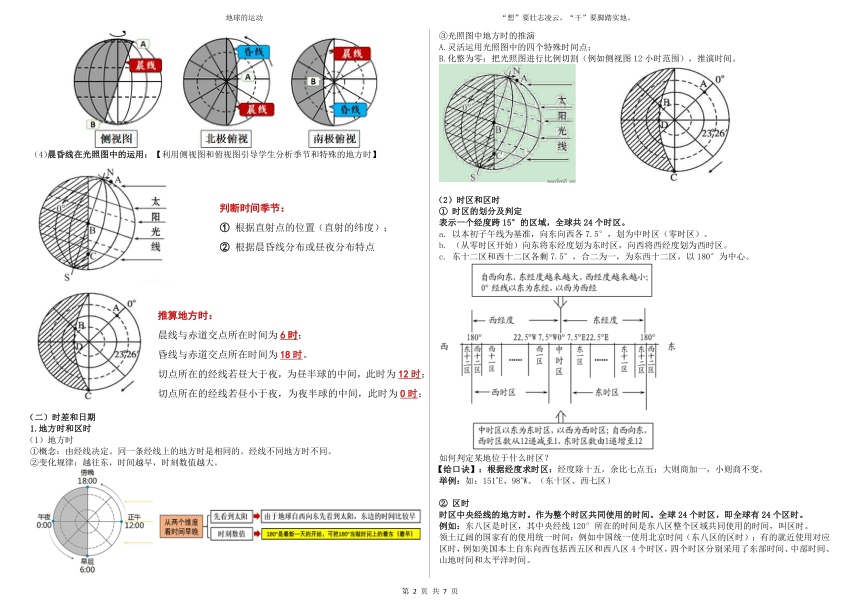

2.光照图的解读

(1)光照图解读的关键:能快速地在其中找出经纬网和晨昏线。

【可印刷空白图让学生进行描绘,或者利用俯视图和侧视图引导学生在图中寻找】

(2)晨昏线的特点:

由晨线和昏线组成的大圆;昼夜分界;过地心,平分赤道。

【两交点】与赤道有两交点(交点是晨线或昏线的中点);

【两切点】与南北极圈各有一个切点(切点是晨昏线的分割点)。

(3)晨线和昏线的识别

顺着地球自转方向,由夜半球进入昼半球的是晨线;昼半球进入夜半球的昏线。

晨昏线在光照图中的运用:【利用侧视图和俯视图引导学生分析季节和特殊的地方时】

(二)时差和日期

1.地方时和区时

(1)地方时

①概念:由经线决定。同一条经线上的地方时是相同的。经线不同地方时不同。

②变化规律:越往东,时间越早,时刻数值越大。

③光照图中地方时的推演

A.灵活运用光照图中的四个特殊时间点;

B.化整为零:把光照图进行比例切割(例如侧视图12小时范围),推演时间。

(2)时区和区时

① 时区的划分及判定

表示一个经度跨15°的区域,全球共24个时区。

a. 以本初子午线为基准,向东向西各7.5°,划为中时区(零时区)。

b. (从零时区开始)向东将东经度划为东时区,向西将西经度划为西时区。

c. 东十二区和西十二区各剩7.5°,合二为一,为东西十二区,以180°为中心。

如何判定某地位于什么时区?

【给口诀】:根据经度求时区:经度除十五,余比七点五;大则商加一,小则商不变。

举例:如:151 E、98 W。(东十区、西七区)

② 区时

时区中央经线的地方时。作为整个时区共同使用的时间。全球24个时区,即全球有24个区时。

例如:东八区是时区,其中央经线120°所在的时间是东八区整个区域共同使用的时间,叫区时。

领土辽阔的国家有的使用统一时间:例如中国统一使用北京时间(东八区的区时);有的就近使用对应区时,例如美国本土自东向西包括西五区和西八区4个时区,四个时区分别采用了东部时间、中部时间、山地时间和太平洋时间。

(3)地方时、区时(时差)的计算

【出题方向】地方时/区时的出题模式在于根据材料提供的已知地点及时间,一般是求出某地此时是什么时间?

【解题步骤】

① 找出两地经度,将东经度放东边,西经度放西边的模式进行分布。

② 据经度差计算时间差:15°=1h,1°=4min

③ 东加西减。超过24,加一天,负数加24,日期减一天。

2.地球上日期的变更及范围判断

【探究:为什么妹妹比姐姐大?】

(1)地球上的两条日界线:

0时所在经线(自然,变化着的)国际日界线(固定,大致与180°经线重合)

(2)新旧一天的判读变化

0时经线向东到180°为新的一天,向西到180°为旧的一天。

【技巧】判读某地在哪个日期,即需要判断是在新的一天还是旧的一天,关键是判断该地的经度位于0时所在经线的东侧(新的一天)还是西侧(旧的一天)。

(3)新旧一天的范围计算

【方法一】先求0时在哪条经线,然后向东到180°为新的一天;向西东到180°为新的一天。

【方法二】算180°经线的地方时即为新的一天的时间范围。

方法一是求某时在某地,方法二是求某地是某时。都是符合地方时、区时的计算规律。方法二是更加简便的计算方法,以时间范围代替经度范围,减小计算量。

方法二形成的原因是因为新的一天的是从180°开始的。0时向西走了多久的范围,180°就经过了几个小时。

注意:如果计算出的结果超过24,则表明有时间比已知更新的一天。

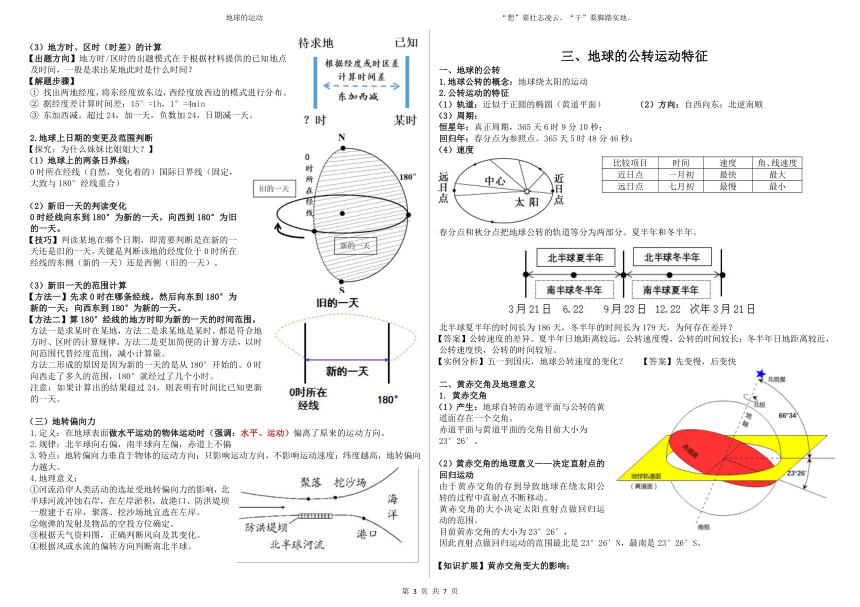

(三)地转偏向力

1.定义:在地球表面做水平运动的物体运动时(强调:水平、运动)偏离了原来的运动方向。

2.规律:北半球向右偏,南半球向左偏,赤道上不偏

3.特点:地转偏向力垂直于物体的运动方向;只影响运动方向,不影响运动速度;纬度越高,地转偏向力越大。

4.地理意义:

①河流沿岸人类活动的选址受地转偏向力的影响,北半球河流冲蚀右岸,在左岸淤积,故港口、防洪堤坝一般建于右岸,聚落、挖沙场地宜选在左岸。

②炮弹的发射及物品的空投方位确定。

③根据天气资料图,正确判断风向及其变化。

④根据风或水流的偏转方向判断南北半球。

三、地球的公转运动特征

一、地球的公转

1.地球公转的概念:地球绕太阳的运动

2.公转运动的特征

(1)轨道:近似于正圆的椭圆(黄道平面) (2)方向:自西向东;北逆南顺

(3)周期:

恒星年:真正周期,365天6时9分10秒;

回归年:春分点为参照点。365天5时48分46秒;

(4)速度

比较项目 时间 速度 角、线速度

近日点 一月初 最快 最大

远日点 七月初 最慢 最小

春分点和秋分点把地球公转的轨道等分为两部分。夏半年和冬半年。

北半球夏半年的时间长为186天,冬半年的时间长为179天,为何存在差异?

【答案】公转速度的差异。夏半年日地距离较远,公转速度慢,公转的时间较长;冬半年日地距离较近,公转速度快,公转的时间较短。

【实例分析】五一到国庆,地球公转速度的变化? 【答案】先变慢,后变快

二、黄赤交角及地理意义

黄赤交角

(1)产生:地球自转的赤道平面与公转的黄道面存在一个交角。

赤道平面与黄道平面的交角目前大小为

23°26′。

(2)黄赤交角的地理意义——决定直射点的回归运动

由于黄赤交角的存到导致地球在绕太阳公转的过程中直射点不断移动。

黄赤交角的大小决定太阳直射点做回归运动的范围。

目前黄赤交角的大小为23°26′,

因此直射点做回归运动的范围最北是23°26′N,最南是23°26′S。

【知识扩展】黄赤交角变大的影响:

①直射的范围变大(热带);②极昼极夜范围变大(寒带);③热带、寒带变大,温带变小。

④如果黄赤角变为0°,则太阳直射点始终位于赤道上,正午太阳高度和昼夜长短的年变化消失,地球上的四季与五带也将消失。

2.太阳直射点的回归运动

(1)太阳直射点的回归运动过程

春分日在赤道,然后向北半球移动,6月22日到达最北的北回归线,而后向南,9月23日回到赤道。之后向南进入南半球,一直到最南的南回归线,而后向北再次回到赤道。

(2)回归运动的特殊位置——二分二至日

直射点的往返运动,在四个位置较为特殊——二分二至日

三个图的辨别可从:直射点的位置、昼夜的分布特点

(3)回归运动决定日出日落方位

直射点的位置就是太阳的位置。因此可以根据直射点的移动规律确定日出日落方位。

【总结】

(北半球)时间 直射点的位置 日出、日落方位

夏半年 北半球 东北升,西北落

二分日 赤道 正东升,正西落

冬半年 南半球 东南升,西南落

(4)回归运动过程与太阳有关地理现象时间上具有对称性

★昼夜长短相等日期

★极昼极夜现象开始与结束日期

★某一与太阳有关的地理现象再次出现。

三、课堂知识归纳

四、地球公转的地理意义

一、昼夜长短的变化

1.光照图中的昼夜长短

(1)读取弧长:晨昏线切割纬线圈的比例,读取弧长比例。

(2)读取时间长:通过观察在昼夜半球中的“份数”。

侧视图一个平面只有半个纬线圈,代表12个小时,注意对面还有一半。

俯视图的为一个纬线圈,代表一天的24个小时。

2.二分二至日的光照图特点及昼夜分布

(1)二分日:

光照图特点:二分日,晨昏线平分所有的纬线圈(跟经线或地轴垂直)。

昼夜分布:直射赤道,全球全球昼夜等长。(12小时)

(2)夏至日:

光照图特点:夏至日,直射点在北回归线,相切在极圈。

昼夜分布:北半球昼最长,夜最短,且纬度越高,白昼越长。北极圈及其以北地区皆为极昼。

(3)冬至日:

光照图特点:冬至日,直射点在南回归线,相切在极圈。

昼夜分布:北半球昼最短,夜最长,且纬度越高,白昼越短。北极圈及其以北地区皆为极夜。

二分二至日是直射点在特殊位置的现象,直射点是移动的,所以要以动态的角度理解昼夜长短的变化规律。

【引导】春分之后,直射点在北半球,北半球昼长夜短。

直射点向北移动,北半球昼变长,夜变短,而且纬度越高,白昼越长,夏至日达到极值。

夏至之后,直射点向南移动,北半球昼变短,夜变长。

秋分日,直射点回到赤道,全球昼夜平分。

秋分日之后直射点进入南半球,北半球昼短夜长。

直射点向南移动,北半球昼变短,夜变长,而且纬度越高,白昼越短,冬至日达到极值。

冬至日之后,直射点向北移,北半球昼变长,夜变短。

3.具体日期或日期范围判读昼夜长短及其变化

某一日期在哪个纬度可通过二分二至日四个固定点就行推演的。

(技巧)太阳一个月大致走8个纬度。知道直射点所在的半球就可以知道某地昼夜的长短。

【总结规律】

① 直射点的位置影响昼夜长短:

直射点在北半球,北半球昼长夜短;直射点在南半球,南半球昼长夜短;直射点在赤道,全球昼夜平分。

② 直射点的移动方向影响昼夜长短的变化:

直射点向哪个半球的方向移动,哪个半球的白昼就变长夜变短。

4.日出日落时间判断昼夜长短

昼长=日落 — 日出

昼长= 12,昼夜平分;(6时日出,18时日落)

昼长<12,昼短夜长;(6时早于日出,18时晚于日落)

昼长>12,昼长夜短。(6时晚于日出,18时早于日落)

【技巧】某个日期范围,如果知道昼夜长短的变化也可以知道日出日落是提前还是推迟的变化规律。(日出日落时间的提前或推迟要跟昼长的变化挂钩进行理解)

二、正午太阳高度的变化

1.正午太阳高度的分布与变化

(1)正午太阳高度的概念

太阳光线与地平面的交角

(2)正午太阳高度的分布

(由学生观察图中太阳高度角的变化)

【总结】

直射点90°,晨昏线上0°。由直射点向四周(晨昏圈递减)

正午太阳高度角是由直射点所在的纬度决定的,离直射点越近,正午太阳高度角越大。

(3)正午太阳高度的变化

① 正午太阳高度的时间变化规律

夏至:北回归线及其以北地区正午太阳高度达一年最大,南半球各纬度达到一年中的最小值,由北回归线向南北两侧递减。

冬至:南回归线及其以南地区正午太阳高度达一年最大,整个北半球则都达一年最小值,由南回归线向南北两侧递减。

二分日:直射在赤道,正午太阳高度角由赤道向南北两极递减。

②正午太阳的空间(纬度)变化规律

(4)正午太阳高度的计算

正午太阳高度的计算H=90°-纬度差

说明:

① “两点”是指所求地点与太阳直射点。

② 两点纬度差的计算遵循“同减异加”原则。

2.正午太阳的方位的年变化

回归线之间:可以在南面,也可以在北面

北回归线以北地区:都在南方

南回归线以南地区:都在北方

3.太阳的周日视运动

在历年的考试中,主要以回归线到极圈之间的地区进行考察,重点讲解该地区的太阳轨迹变化。

【解题关键】三点定轨迹,日出日落方位+正午太阳位置。

日出日落方位可以根据日期知道直射点所在半球确定,关键在于正午太阳的位置。

【北回归线以北地区】对于北回归线以北的地球来说,太阳永远在南面。故其轨迹为:

【北半球夏半年】 【北半球冬半年】

【南回归线以南地区】对于南回归线以南的地球来说,太阳永远在北面。故其轨迹为:

【北半球夏半年】 【北半球冬半年】

【二分日】(全球一样)正东升,正西落。

4.影子的朝向及长短的变化

(1)影子的朝向:与太阳的方位相反。先判断出此时太阳的位置即可推断影子的朝向。同样,影子的朝向也可以反推太阳的位置。

(2)影子的长短变化:

一天中:正午太阳最高,则影长最短,则日出→正午,影长缩短;正午→日落,影长变长。

一年中:(离太阳越近)正午太阳高度角越大,影子越短。(纬度越高,正午时影子越长)

5.正午太阳高度角的运用

(1)确定房屋的朝向

为了获得更充足的太阳光照,在北回归线以北地区,正午太阳位于南方,房屋朝南;在南回归线以南地区,正午太阳位于北方,房屋朝北。

(2)确定楼距、楼高

为了更好地保证各楼层都有良好的采光,楼与楼之间应当保持适当距离。一般来说,纬度较低的地区,楼距较小;纬度较高的地区,楼距较大。以我国为例,见下图,南楼高度为h,该地冬至日正午太阳高度为H,则最小楼间距L为:L=hcotH。

(3)太阳能热水器的倾角调整

计算出某地太阳能板放置的角度就必须知道该地的正午太阳高度角。

结合该地的纬度,利用结论:

太阳能板放置的角度就是该地与太阳直射点的纬度差。

三、四季更替和五带划分

1.四季更替

(1)形成原因

昼夜长短和正午太阳高度的季节变化,导致太阳辐射随季节有规律的变化

(2)天文四季

夏季:白昼最长、太阳高度最高的季节

冬季:白昼最短、太阳高度最低的季节

春、秋:冬夏两季的过渡季节

(3)气象四季(北温带国家):

春季:3、4、5月;夏季:6、7、8月;秋季:9、10、11月;冬季:12、1、2月。南半球则相反。

2.五带分布

热带(南北回归线之间)、北温带(北回归线一北极圈)、南温带(南回归线一南极圈)、北寒带(北极圈一北极点)、南寒带(南极圈一南极点)。

【二十四节气歌】

春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连, 秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。

四、课堂知识归纳

一、地球的自转运动特征

(一)地球自转的概念

地球绕其自转轴(地轴)的旋转运动。地轴指向北极星附近

观测到的北极星地平高度由纬度决定,赤道刚好在地平线上,南半球不可见。

(二)自转运动的特征

1.自转方向:(侧视图)自西向东;(俯视图)南顺北逆。

【提升难度】俯视图中自转方向与经纬线的相互判读

例如:判断下图为什么极地俯视图?

标示出图中的经纬度分布,及地球自转方向 标注经纬线度数及符号

【解题技巧】结合经纬网的分布特点(绘制全球图)(如下图),(发现)顺着地球的自转方向,东经度是变大的,西经度是变小的。

结论:顺着东经度变大的方向或者西经度变小的方向绘制的箭头,就是地球的自转方向。(在此处强化)

2.运动周期

依据参照点的不同:分

(1)恒星日:(23小时56分4秒,真正周期)

(2)太阳日:(24小时,昼夜更替周期)

[注]:由于地球公转导致位置产生位移,太阳与地球的距离相对较近(比参照的恒星),不可忽略偏转的角度。(了解即可)

3.运动速度

观察图1.3,分析地球自转速度的变化特点?(考察学生读图能力)

角速度:除极点外,其余各处均为15°/h。(360°/24h)

线速度:由赤道向两极递减,极点为零。南北纬60°处为赤道的一半。(周长/时间)

[注]:线速度的大小取决于选择体与旋转中心的距离,即旋转半径。半径越大,线速度越大。

【知识扩展】1.同步卫星与地球速度的比较:

角速度一样;同步卫星线速度比地球自转线速度大

2.航天发射基地的建设(以海南文昌为例):

海南文昌是我国继西昌、酒泉、太原之后建设的第四个航天发射中心。从地球运动角度分析文昌发射中心的优势条件。 【答案】纬度低,可充分借助地球自转动力,节省燃料,降低发射成本。

航天发射基地的条件:

气象 气候干旱,降水少,晴天多,风速小 地形 地形平坦开阔,地质结构稳定

纬度 纬度低,自转线速度大,可节约燃料 科技 科技水平高,人才丰富

交通 交通便利,有利于大型设备运输 安全 建于山区、沙漠

观看中国航天起名,增强对中国航天航空的认知,培养自豪感和使命感。

二、地球自转的地理意义

昼夜更替

1.昼夜现象与昼夜更替

①昼夜现象:地球本身属性(不发光,不透明);

②昼夜更替:昼夜现象加上地球的自转导致。

2.光照图的解读

(1)光照图解读的关键:能快速地在其中找出经纬网和晨昏线。

【可印刷空白图让学生进行描绘,或者利用俯视图和侧视图引导学生在图中寻找】

(2)晨昏线的特点:

由晨线和昏线组成的大圆;昼夜分界;过地心,平分赤道。

【两交点】与赤道有两交点(交点是晨线或昏线的中点);

【两切点】与南北极圈各有一个切点(切点是晨昏线的分割点)。

(3)晨线和昏线的识别

顺着地球自转方向,由夜半球进入昼半球的是晨线;昼半球进入夜半球的昏线。

晨昏线在光照图中的运用:【利用侧视图和俯视图引导学生分析季节和特殊的地方时】

(二)时差和日期

1.地方时和区时

(1)地方时

①概念:由经线决定。同一条经线上的地方时是相同的。经线不同地方时不同。

②变化规律:越往东,时间越早,时刻数值越大。

③光照图中地方时的推演

A.灵活运用光照图中的四个特殊时间点;

B.化整为零:把光照图进行比例切割(例如侧视图12小时范围),推演时间。

(2)时区和区时

① 时区的划分及判定

表示一个经度跨15°的区域,全球共24个时区。

a. 以本初子午线为基准,向东向西各7.5°,划为中时区(零时区)。

b. (从零时区开始)向东将东经度划为东时区,向西将西经度划为西时区。

c. 东十二区和西十二区各剩7.5°,合二为一,为东西十二区,以180°为中心。

如何判定某地位于什么时区?

【给口诀】:根据经度求时区:经度除十五,余比七点五;大则商加一,小则商不变。

举例:如:151 E、98 W。(东十区、西七区)

② 区时

时区中央经线的地方时。作为整个时区共同使用的时间。全球24个时区,即全球有24个区时。

例如:东八区是时区,其中央经线120°所在的时间是东八区整个区域共同使用的时间,叫区时。

领土辽阔的国家有的使用统一时间:例如中国统一使用北京时间(东八区的区时);有的就近使用对应区时,例如美国本土自东向西包括西五区和西八区4个时区,四个时区分别采用了东部时间、中部时间、山地时间和太平洋时间。

(3)地方时、区时(时差)的计算

【出题方向】地方时/区时的出题模式在于根据材料提供的已知地点及时间,一般是求出某地此时是什么时间?

【解题步骤】

① 找出两地经度,将东经度放东边,西经度放西边的模式进行分布。

② 据经度差计算时间差:15°=1h,1°=4min

③ 东加西减。超过24,加一天,负数加24,日期减一天。

2.地球上日期的变更及范围判断

【探究:为什么妹妹比姐姐大?】

(1)地球上的两条日界线:

0时所在经线(自然,变化着的)国际日界线(固定,大致与180°经线重合)

(2)新旧一天的判读变化

0时经线向东到180°为新的一天,向西到180°为旧的一天。

【技巧】判读某地在哪个日期,即需要判断是在新的一天还是旧的一天,关键是判断该地的经度位于0时所在经线的东侧(新的一天)还是西侧(旧的一天)。

(3)新旧一天的范围计算

【方法一】先求0时在哪条经线,然后向东到180°为新的一天;向西东到180°为新的一天。

【方法二】算180°经线的地方时即为新的一天的时间范围。

方法一是求某时在某地,方法二是求某地是某时。都是符合地方时、区时的计算规律。方法二是更加简便的计算方法,以时间范围代替经度范围,减小计算量。

方法二形成的原因是因为新的一天的是从180°开始的。0时向西走了多久的范围,180°就经过了几个小时。

注意:如果计算出的结果超过24,则表明有时间比已知更新的一天。

(三)地转偏向力

1.定义:在地球表面做水平运动的物体运动时(强调:水平、运动)偏离了原来的运动方向。

2.规律:北半球向右偏,南半球向左偏,赤道上不偏

3.特点:地转偏向力垂直于物体的运动方向;只影响运动方向,不影响运动速度;纬度越高,地转偏向力越大。

4.地理意义:

①河流沿岸人类活动的选址受地转偏向力的影响,北半球河流冲蚀右岸,在左岸淤积,故港口、防洪堤坝一般建于右岸,聚落、挖沙场地宜选在左岸。

②炮弹的发射及物品的空投方位确定。

③根据天气资料图,正确判断风向及其变化。

④根据风或水流的偏转方向判断南北半球。

三、地球的公转运动特征

一、地球的公转

1.地球公转的概念:地球绕太阳的运动

2.公转运动的特征

(1)轨道:近似于正圆的椭圆(黄道平面) (2)方向:自西向东;北逆南顺

(3)周期:

恒星年:真正周期,365天6时9分10秒;

回归年:春分点为参照点。365天5时48分46秒;

(4)速度

比较项目 时间 速度 角、线速度

近日点 一月初 最快 最大

远日点 七月初 最慢 最小

春分点和秋分点把地球公转的轨道等分为两部分。夏半年和冬半年。

北半球夏半年的时间长为186天,冬半年的时间长为179天,为何存在差异?

【答案】公转速度的差异。夏半年日地距离较远,公转速度慢,公转的时间较长;冬半年日地距离较近,公转速度快,公转的时间较短。

【实例分析】五一到国庆,地球公转速度的变化? 【答案】先变慢,后变快

二、黄赤交角及地理意义

黄赤交角

(1)产生:地球自转的赤道平面与公转的黄道面存在一个交角。

赤道平面与黄道平面的交角目前大小为

23°26′。

(2)黄赤交角的地理意义——决定直射点的回归运动

由于黄赤交角的存到导致地球在绕太阳公转的过程中直射点不断移动。

黄赤交角的大小决定太阳直射点做回归运动的范围。

目前黄赤交角的大小为23°26′,

因此直射点做回归运动的范围最北是23°26′N,最南是23°26′S。

【知识扩展】黄赤交角变大的影响:

①直射的范围变大(热带);②极昼极夜范围变大(寒带);③热带、寒带变大,温带变小。

④如果黄赤角变为0°,则太阳直射点始终位于赤道上,正午太阳高度和昼夜长短的年变化消失,地球上的四季与五带也将消失。

2.太阳直射点的回归运动

(1)太阳直射点的回归运动过程

春分日在赤道,然后向北半球移动,6月22日到达最北的北回归线,而后向南,9月23日回到赤道。之后向南进入南半球,一直到最南的南回归线,而后向北再次回到赤道。

(2)回归运动的特殊位置——二分二至日

直射点的往返运动,在四个位置较为特殊——二分二至日

三个图的辨别可从:直射点的位置、昼夜的分布特点

(3)回归运动决定日出日落方位

直射点的位置就是太阳的位置。因此可以根据直射点的移动规律确定日出日落方位。

【总结】

(北半球)时间 直射点的位置 日出、日落方位

夏半年 北半球 东北升,西北落

二分日 赤道 正东升,正西落

冬半年 南半球 东南升,西南落

(4)回归运动过程与太阳有关地理现象时间上具有对称性

★昼夜长短相等日期

★极昼极夜现象开始与结束日期

★某一与太阳有关的地理现象再次出现。

三、课堂知识归纳

四、地球公转的地理意义

一、昼夜长短的变化

1.光照图中的昼夜长短

(1)读取弧长:晨昏线切割纬线圈的比例,读取弧长比例。

(2)读取时间长:通过观察在昼夜半球中的“份数”。

侧视图一个平面只有半个纬线圈,代表12个小时,注意对面还有一半。

俯视图的为一个纬线圈,代表一天的24个小时。

2.二分二至日的光照图特点及昼夜分布

(1)二分日:

光照图特点:二分日,晨昏线平分所有的纬线圈(跟经线或地轴垂直)。

昼夜分布:直射赤道,全球全球昼夜等长。(12小时)

(2)夏至日:

光照图特点:夏至日,直射点在北回归线,相切在极圈。

昼夜分布:北半球昼最长,夜最短,且纬度越高,白昼越长。北极圈及其以北地区皆为极昼。

(3)冬至日:

光照图特点:冬至日,直射点在南回归线,相切在极圈。

昼夜分布:北半球昼最短,夜最长,且纬度越高,白昼越短。北极圈及其以北地区皆为极夜。

二分二至日是直射点在特殊位置的现象,直射点是移动的,所以要以动态的角度理解昼夜长短的变化规律。

【引导】春分之后,直射点在北半球,北半球昼长夜短。

直射点向北移动,北半球昼变长,夜变短,而且纬度越高,白昼越长,夏至日达到极值。

夏至之后,直射点向南移动,北半球昼变短,夜变长。

秋分日,直射点回到赤道,全球昼夜平分。

秋分日之后直射点进入南半球,北半球昼短夜长。

直射点向南移动,北半球昼变短,夜变长,而且纬度越高,白昼越短,冬至日达到极值。

冬至日之后,直射点向北移,北半球昼变长,夜变短。

3.具体日期或日期范围判读昼夜长短及其变化

某一日期在哪个纬度可通过二分二至日四个固定点就行推演的。

(技巧)太阳一个月大致走8个纬度。知道直射点所在的半球就可以知道某地昼夜的长短。

【总结规律】

① 直射点的位置影响昼夜长短:

直射点在北半球,北半球昼长夜短;直射点在南半球,南半球昼长夜短;直射点在赤道,全球昼夜平分。

② 直射点的移动方向影响昼夜长短的变化:

直射点向哪个半球的方向移动,哪个半球的白昼就变长夜变短。

4.日出日落时间判断昼夜长短

昼长=日落 — 日出

昼长= 12,昼夜平分;(6时日出,18时日落)

昼长<12,昼短夜长;(6时早于日出,18时晚于日落)

昼长>12,昼长夜短。(6时晚于日出,18时早于日落)

【技巧】某个日期范围,如果知道昼夜长短的变化也可以知道日出日落是提前还是推迟的变化规律。(日出日落时间的提前或推迟要跟昼长的变化挂钩进行理解)

二、正午太阳高度的变化

1.正午太阳高度的分布与变化

(1)正午太阳高度的概念

太阳光线与地平面的交角

(2)正午太阳高度的分布

(由学生观察图中太阳高度角的变化)

【总结】

直射点90°,晨昏线上0°。由直射点向四周(晨昏圈递减)

正午太阳高度角是由直射点所在的纬度决定的,离直射点越近,正午太阳高度角越大。

(3)正午太阳高度的变化

① 正午太阳高度的时间变化规律

夏至:北回归线及其以北地区正午太阳高度达一年最大,南半球各纬度达到一年中的最小值,由北回归线向南北两侧递减。

冬至:南回归线及其以南地区正午太阳高度达一年最大,整个北半球则都达一年最小值,由南回归线向南北两侧递减。

二分日:直射在赤道,正午太阳高度角由赤道向南北两极递减。

②正午太阳的空间(纬度)变化规律

(4)正午太阳高度的计算

正午太阳高度的计算H=90°-纬度差

说明:

① “两点”是指所求地点与太阳直射点。

② 两点纬度差的计算遵循“同减异加”原则。

2.正午太阳的方位的年变化

回归线之间:可以在南面,也可以在北面

北回归线以北地区:都在南方

南回归线以南地区:都在北方

3.太阳的周日视运动

在历年的考试中,主要以回归线到极圈之间的地区进行考察,重点讲解该地区的太阳轨迹变化。

【解题关键】三点定轨迹,日出日落方位+正午太阳位置。

日出日落方位可以根据日期知道直射点所在半球确定,关键在于正午太阳的位置。

【北回归线以北地区】对于北回归线以北的地球来说,太阳永远在南面。故其轨迹为:

【北半球夏半年】 【北半球冬半年】

【南回归线以南地区】对于南回归线以南的地球来说,太阳永远在北面。故其轨迹为:

【北半球夏半年】 【北半球冬半年】

【二分日】(全球一样)正东升,正西落。

4.影子的朝向及长短的变化

(1)影子的朝向:与太阳的方位相反。先判断出此时太阳的位置即可推断影子的朝向。同样,影子的朝向也可以反推太阳的位置。

(2)影子的长短变化:

一天中:正午太阳最高,则影长最短,则日出→正午,影长缩短;正午→日落,影长变长。

一年中:(离太阳越近)正午太阳高度角越大,影子越短。(纬度越高,正午时影子越长)

5.正午太阳高度角的运用

(1)确定房屋的朝向

为了获得更充足的太阳光照,在北回归线以北地区,正午太阳位于南方,房屋朝南;在南回归线以南地区,正午太阳位于北方,房屋朝北。

(2)确定楼距、楼高

为了更好地保证各楼层都有良好的采光,楼与楼之间应当保持适当距离。一般来说,纬度较低的地区,楼距较小;纬度较高的地区,楼距较大。以我国为例,见下图,南楼高度为h,该地冬至日正午太阳高度为H,则最小楼间距L为:L=hcotH。

(3)太阳能热水器的倾角调整

计算出某地太阳能板放置的角度就必须知道该地的正午太阳高度角。

结合该地的纬度,利用结论:

太阳能板放置的角度就是该地与太阳直射点的纬度差。

三、四季更替和五带划分

1.四季更替

(1)形成原因

昼夜长短和正午太阳高度的季节变化,导致太阳辐射随季节有规律的变化

(2)天文四季

夏季:白昼最长、太阳高度最高的季节

冬季:白昼最短、太阳高度最低的季节

春、秋:冬夏两季的过渡季节

(3)气象四季(北温带国家):

春季:3、4、5月;夏季:6、7、8月;秋季:9、10、11月;冬季:12、1、2月。南半球则相反。

2.五带分布

热带(南北回归线之间)、北温带(北回归线一北极圈)、南温带(南回归线一南极圈)、北寒带(北极圈一北极点)、南寒带(南极圈一南极点)。

【二十四节气歌】

春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连, 秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。

四、课堂知识归纳

同课章节目录