(基础篇)2022-2023学年下学期高中语文人教部编版高二年级同步分层作业(含答案)9 屈原列传

文档属性

| 名称 | (基础篇)2022-2023学年下学期高中语文人教部编版高二年级同步分层作业(含答案)9 屈原列传 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 75.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-01-14 09:50:58 | ||

图片预览

文档简介

(基础篇)2022-2023学年下学期高中语文人教部编版高二年级同步分层作业9 屈原列传

一.选择题(共7小题)

1.下列词语中加点字的读音都正确的一项是( )

A.谗言(chán) 蝉蜕(tuì) 惨怛(dá) 相形见绌(zhuō)

B.谄媚(xiàn) 枯槁(gǎo) 遐迩(ěr) 泥而不滓(zǐ)

C.罹难(lí) 泥淖(zhào) 娴熟(xián)靡不毕见(mǐ)

D.啜泣(chuò) 广崇(chónɡ)眷顾(juàn)从容辞令(cóng)

2.下列句中加线词的解释,不正确的一项是( )

A.争宠而心害其能 害:嫉妒

B.皭然泥而不滓者也 滓:污染

C.举贤以自佐 佐:辅佐

D.然皆祖屈原之从容辞令 祖:祖先

3.下列句子中没有通假字的一项是( )

A.其称文小而其指极大 B.齐与楚从亲

C.厚币委质事楚 D.其文约,其辞微

4.下列各组句子中,加点词的意义和用法都相同的一组是( )

A.上官大夫见而欲夺之 信而见疑,忠而被谤

B.竭忠尽智以事其君 因留怀王,以求割地

C.邪曲之害公也 遂取楚之汉中地

D.外欺于张仪 大破楚师于丹、淅

5.下列句子句式特点不同于其他三项的一项是( )

A.秦,虎狼之国

B.信而见疑,忠而被谤

C.故内惑于郑袖,外欺于张仪

D.身客死于秦,为天下笑

6.对下列句子中加点词的解释全部正确的一项是( )

A.屈原疾王听之不聪也 聪:聪明其文约,其辞微 微:简约

B.皭然泥而不滓者也 滓:渣滓然皆祖屈原之从容辞令 祖:效法,继承

C.人穷则反本 穷:困窘没有出路上官大夫见而欲夺之 夺:强取为己有

D.然亡国破家相随属 属:属于举类迩而见义远 类:类似

7.下列对文化常识的解释不正确的一项是( )

A.由于人口繁衍,一个民族分为若干分支,它们的称号就是氏。本文中屈原的“屈”是“氏”而不是“姓”。

B.“齐与楚从亲”中“从”指“合纵”,“合众弱以攻一强”,指诸侯联合抗秦的同盟。

C.齐桓,即齐桓公,春秋五霸之一,曾任管仲为相,推行改革,使国力强盛。

D.汤武,商汤与周武王的并称,商汤曾武力推翻殷纣的统治,周武王曾武力推翻夏桀的统治。

二.文言文阅读(共1小题)

8.阅读下面两篇文言文,完成下列各题。

屈原列传(节选)

(西汉)司马迁

令尹子兰闻之,大怒。卒使上官大夫短屈原于顷襄王。王怒而迁之。屈原至于江滨,被发行吟泽畔,颜色憔,形容枯稿渔父见而问之曰:“子非三间大夫欤?何故而至此?屈原曰:“举世皆浊而我独清,众人皆醉而我独,是以见放”渔父曰:“夫圣人者,不凝滞于物,而能与世推移、世皆,何不随其流而扬其波?众人皆醉,何不哺其糟而啜其?何故怀瑾握瑜,而自令见放为?”屈原曰:“吾闻之,新沐者必弹冠,新浴者必振衣。人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎?宁赴常流而葬乎江鱼腹中又安能以皓皓之白,而蒙世之温乎?”乃作《怀沙》之赋。于是怀石,遂自投汨罗以死。

苏武传(节选)

(东汉)班固

武益愈,单于使使晓武。会论虞常,欲因此时降武。剑斩虞常已,律曰:“汉使张胜谋杀单于近臣,当死,单于募降者赦罪。”举剑欲击之,胜请降。律谓武曰:“副有罪,当相坐。”武曰:“本无谋,又非亲属,何谓连坐?”复举剑拟之,武不动。律曰:“苏君,律前负汉归匈奴,幸蒙大恩,赐号称王,拥众数万,马畜弥山,富贵如此。苏君今日降,明日复然。空以身草野,谁复知之!”武不应。律曰:“君因我降,与君为兄弟今不听吾计,后虽欲复见我,尚可得乎?”武骂律曰:“汝为人臣子,不顾恩义,畔主背亲,为降虏于蛮夷,何以女为见?且单于信女,使决人死生,不平心持正,反欲斗两主,观祸败。南越杀汉使者,屠为九郡;宛王杀汉使者,头县北阙;朝鲜杀汉使者,即时诛灭。独匈奴未耳。若知我不降明,欲令两国相攻,匈奴之祸从我始矣。”律知武终不可胁,白单于。单于愈益欲降之,乃幽武置大窖中,绝不饮食。天雨雪,武卧啮雪与旃毛并咽之,数日不死。匈奴以为神,乃徙武北海上无人处,使牧瓶,燕乳乃得归。别其官属常惠等各置他所武既至海上,食不至,掘野鼠去草实而食之。杖汉节牧羊,卧起操持,节旄尽落。

(1)写出下列加点词在句中的意思。

①形容枯槁

②武益愈

③当死

(2)下列句中没有通假字的一项是

A.被发行吟泽畔

B.马畜弥山

C.何以女为见

D.头县北阙

(3)下列句中加点虚词意义用法都相同的一项是

A.短屈原于顷襄王 不凝滞于物

B.是以见放 空以身膏草野

C.欲因此时降武 君因我降

D.乃幽武置大窖中 乃徙武北海上无人处

(4)把《屈原列传》(节选)画线句译成现代汉语。

何故怀瑾握瑜,而自令见放为?

(5)下面是分别悬挂于屈原祠、苏武祠的楹联,其中空格处的文字已经风化,无法看清,请根据《屈原列传》和《苏武传》相关内容加以补足。

①哀郢孤忠,三百篇中,独宗变雅开新格;□□沉此地,二千年后,唯有滩声似旧时。

②杖节牧羊塞外雪;啮雪□□中原心。

(6)从节选部分看,两篇传记刻画人物形象的手法同中有异,请结合内容加以分析。

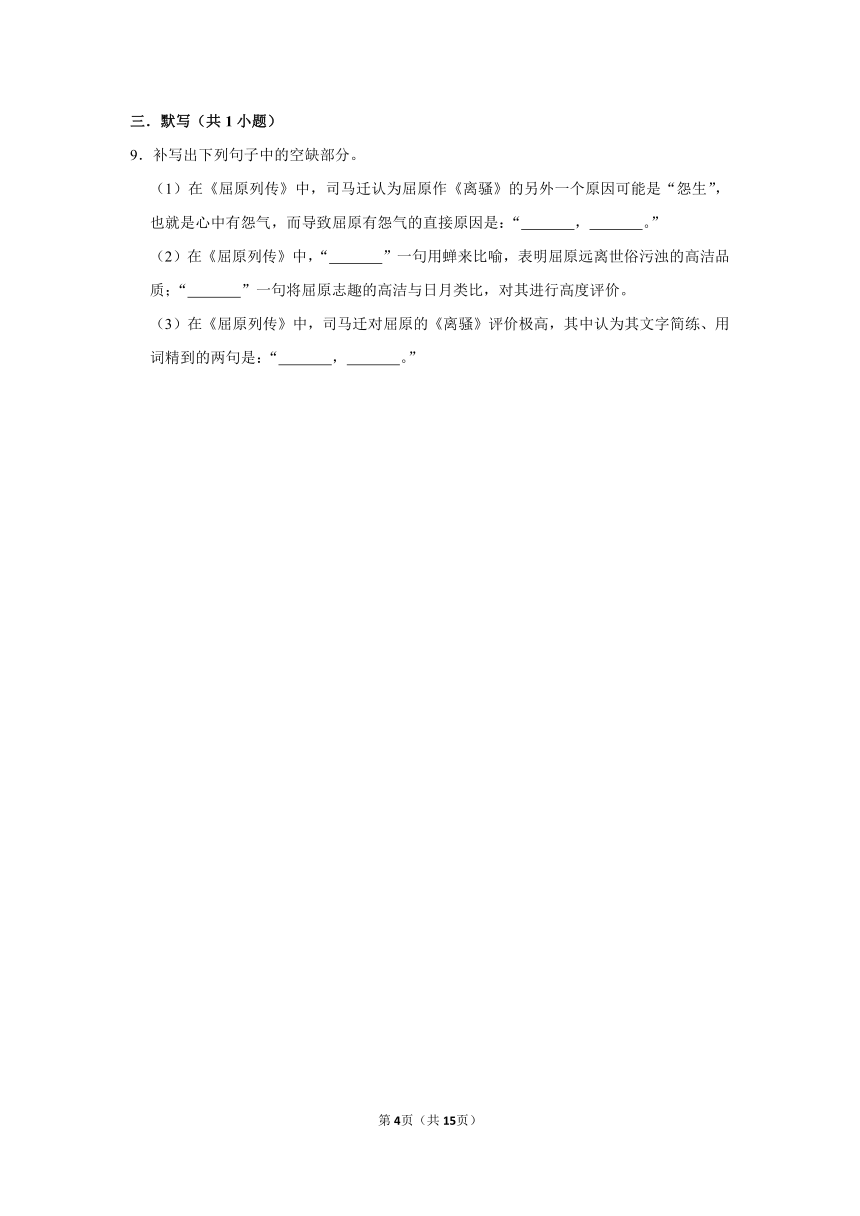

三.默写(共1小题)

9.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)在《屈原列传》中,司马迁认为屈原作《离骚》的另外一个原因可能是“怨生”,也就是心中有怨气,而导致屈原有怨气的直接原因是:“ , 。”

(2)在《屈原列传》中,“ ”一句用蝉来比喻,表明屈原远离世俗污浊的高洁品质;“ ”一句将屈原志趣的高洁与日月类比,对其进行高度评价。

(3)在《屈原列传》中,司马迁对屈原的《离骚》评价极高,其中认为其文字简练、用词精到的两句是:“ , 。”

(基础篇)2022-2023学年下学期高中语文人教部编版高二年级同步分层作业9 屈原列传

参考答案与试题解析

一.选择题(共7小题)

1.下列词语中加点字的读音都正确的一项是( )

A.谗言(chán) 蝉蜕(tuì) 惨怛(dá) 相形见绌(zhuō)

B.谄媚(xiàn) 枯槁(gǎo) 遐迩(ěr) 泥而不滓(zǐ)

C.罹难(lí) 泥淖(zhào) 娴熟(xián)靡不毕见(mǐ)

D.啜泣(chuò) 广崇(chónɡ)眷顾(juàn)从容辞令(cóng)

【解答】A.“相形见绌”的“绌”应读“chù”;

B.“谄媚”的“谄”应读“chǎn”;

C.“泥淖”的“淖”应读“nào”。

D.正确;

故选:D。

【点评】字音命题备考策略:

1.明确复习范围。复习时要以《现代汉语常用字表》《普通话异读词审音表》和高中语文课本注释里出现的字音为线索,对里边的字、词要会读,读准。对那些容易弄错的字更要有足够的注意。

2.积累生字、疑难字。除了掌握3500个常用字外,还应积累在高中语文课本中出现且编者已注音、释义的生字及一些疑难字,做到在阅读时不放过任何一个拿不准的难读字。

3.养成勤查工具书的习惯。在学习的过程中碰到读不准或不会读的字,千万不可放过,也不要想当然地去读,一定要及时地查工具书,以便准确地识读和记忆。

4.熟悉产生误读的几种情况:形似误读、俗读误读、多音误读、姓氏误读、古音误读、难读字误读、习惯性误读等。

2.下列句中加线词的解释,不正确的一项是( )

A.争宠而心害其能 害:嫉妒

B.皭然泥而不滓者也 滓:污染

C.举贤以自佐 佐:辅佐

D.然皆祖屈原之从容辞令 祖:祖先

【解答】A.正确。

B.正确。

C.正确。

D.祖:效法,继承。句意为:然而都效法屈原辞令委婉含蓄的一面。

故选:D。

【点评】推断文言实词的方法:(1)记忆解词法。识记是理解的基础,课本出现的常用文言文实词的基本词义一定要牢记,在考试过程中才能将知识迁移,转化为能力。(2)语境解词法。词不离句,句不离篇。词的多个义项只有在语境中才能得到过滤,没有语境,有时便无法分析词的含义。推断词语含义,要结合句子本身的语言环境,有时甚至要通观整段文字、整篇文章的大语言环境。

3.下列句子中没有通假字的一项是( )

A.其称文小而其指极大 B.齐与楚从亲

C.厚币委质事楚 D.其文约,其辞微

【解答】A.指:同“旨”,意旨。

B.从:同“纵”,合纵,联合抗秦。

C.质:同“贽”,见面礼。

D.无通假字。

故选:D。

【点评】在辨识通假字时要注意两点:

1.要有古音韵的常识。所谓音同音近是就古音而言的,不是指的今音。古今语音变化很大,古代音近的字,到现在不都还音同音近,有的可能变得完全不同了;而原本读音不同不近的字,又有可能变得相同相近。所以当我们以声音为线索去辨认通假时,千万不可只据今音作准则。

2.在没有别的例证时,不可只据音同音近而轻言通假。判定某字借用为某字,一定要有充分的证据和理由。

4.下列各组句子中,加点词的意义和用法都相同的一组是( )

A.上官大夫见而欲夺之 信而见疑,忠而被谤

B.竭忠尽智以事其君 因留怀王,以求割地

C.邪曲之害公也 遂取楚之汉中地

D.外欺于张仪 大破楚师于丹、淅

【解答】A.第一个“而”是连词,表顺承,译为“就”;第二个“而”是连词,表转折,译为“却”。

B.两个“以”都是连词,表目的,译为“来”。

C.第一个“之”是助词,用在主谓之间,取消句子的独立性,可不译;第二个“之”是结构助词,译为“的”。

D.第一个“于”是介词,表示被动,译为“被”;第二个“于”是介词,引进动作的地点,译为“在”。

故选:B。

【点评】文言虚词“若”归纳:

(一)动词

译为“像”“好像”

视之,形若土狗,梅花翅,方首。(《促织》)

(二)代词

1.表人称,相当于“你”“你们”。

若入前为寿,寿毕,请以剑舞。(《鸿门宴》)

2.表近指,相当于“这”“这样”“如此”。

以若所为,求若所欲,犹缘木而求鱼也。(《齐桓晋文之事》)

(三)连词

1.表假设,相当于“如果”。

若据而有之,此帝王之资也。(《赤壁之战》)

2.表选择,相当于“或”“或者”。

以万人若一郡降者,封万户。(《汉书 高帝纪》)

3.至,至于。

若民,则无恒产,因无恒心。(《齐桓晋文之事》)

5.下列句子句式特点不同于其他三项的一项是( )

A.秦,虎狼之国

B.信而见疑,忠而被谤

C.故内惑于郑袖,外欺于张仪

D.身客死于秦,为天下笑

【解答】A.无标志的意义判断句,句子翻译为:秦国,是像虎狼一样凶残的国家;

B.被动句,“见”表被动。句子翻译为:诚信而被怀疑,忠诚而被毁谤;

C.被动句,“于”表被动,句子翻译为:在内被郑袖迷惑 在外被张仪欺压;

D.“为”表被动,句子翻译为:而自己客死于秦国,被全天下的人所耻笑;

故选:A。

【点评】.文言文被动句常见形式

1 词语:

(1)谓语+于+主动者

例:夫赵强而燕弱,而君幸<于赵王>( 苛政猛<于虎>沛公军<于霸上>)

(2)见(被)+谓语

例:屈原信而见疑,忠而被谤,能无怨乎?

( 见恕 见谅 君既若见录 陶公少时,作鱼梁吏。尝以坩鲊zha3饷母。母封鮓付吏,反书责侃曰:“汝为吏,以官物见饷,非唯不益,乃增吾忧也!”)

(3)为+(主动者)+谓语

例:兔不可复得而身为宋国笑。

2 句式:

(1)…为+(主动者)+所+(谓语)(…为所…)

例:不者,若属皆且为所虏。

(2)…见+(谓语)于+(主动者)

例:臣诚恐见欺<于王>而负赵。

(3)…受+(谓语)+于+(主动者)

例:吾不能举全吴之地,十万之众,受制<于人>。

6.对下列句子中加点词的解释全部正确的一项是( )

A.屈原疾王听之不聪也 聪:聪明其文约,其辞微 微:简约

B.皭然泥而不滓者也 滓:渣滓然皆祖屈原之从容辞令 祖:效法,继承

C.人穷则反本 穷:困窘没有出路上官大夫见而欲夺之 夺:强取为己有

D.然亡国破家相随属 属:属于举类迩而见义远 类:类似

【解答】A.错误。聪,明察。译文:屈原痛心怀王惑于小人之言,不能明辨是非。

微,含蓄隐晦。译文:他的文章简约,语言含蓄。

B.错误。滓,污染。译文:保持皎洁的品质,出污泥而不染。

C.正确。

D.错误。属,接连,跟着。译文:然而国破家亡的事接连发生。

类,事物。译文:列举的虽是肯前事物,但是表达意思很深远。

故选:C。

【点评】在文言文中,推敲常见的实词的含义有以下几种方法:

(1)文本迁移法

这一方法需要学习好所学的文言文,能在适合的时候迁移。

(2)事理检验法

通过常识或所学知识推断词语在文中的含义,若不能切合常理和事理,就要考虑是否有通假现象。

(3)语境推断法

看实词在文言文中是否符合上下文,切合语境,常见的是实词的褒贬异议。

(4)语法推断法

借助语法知识分析特殊实词的含义。

(5)互文见义法

同义对应和反义对应,结构句式相同,可利用上下文的对照来推断。

(6)成语推断法

我们可以在所知道的成语中推断出文言文中实词的含义,看迁入是否顺畅。

7.下列对文化常识的解释不正确的一项是( )

A.由于人口繁衍,一个民族分为若干分支,它们的称号就是氏。本文中屈原的“屈”是“氏”而不是“姓”。

B.“齐与楚从亲”中“从”指“合纵”,“合众弱以攻一强”,指诸侯联合抗秦的同盟。

C.齐桓,即齐桓公,春秋五霸之一,曾任管仲为相,推行改革,使国力强盛。

D.汤武,商汤与周武王的并称,商汤曾武力推翻殷纣的统治,周武王曾武力推翻夏桀的统治。

【解答】A.正确。

B.正确。

C.正确。

D.“商汤曾武力推翻殷纣的统治,周武王曾武力推翻夏桀的统治”错误,应该是“周武王曾武力推翻殷纣的统治,商汤曾武力推翻夏桀的统治”。

故选:D。

【点评】解答文学常识题的技巧:

积累法。所谓积累法就是要平时积累大量的文化常识,这需要学生平时学习时多用心,也需要老师老师多提醒多总结,更主要的需要学生平时读书时要多留心。平时学习时多刷题,形成大量知识积累。到考试时,调动平时积累的大量文化常识,对试题中涉及的文化常识初步做出正误判断。

联想法。当试题中的文化常识自己平时没有见过时,可以采用联想法。回忆课本中学过的相关内容,回忆自己读多的相关书中是怎样说的。回忆看过的电影,旅游参观时导游的相关讲解,以及古代的风俗习惯等进行联想从而做出相应的辅助的正误判断。

语境法。有些文化常识生疏,但既然出自这篇文章中,与文章的语境应该有着密切的联系,因此可以把所给文化重新放到语境中,根据文章上下文的语境来推断所给的所发是否符合语境即是否前后文意思贯通,与全文所讲的意思有无互相矛盾的地方。从而做出正确的判断。

二.文言文阅读(共1小题)

8.阅读下面两篇文言文,完成下列各题。

屈原列传(节选)

(西汉)司马迁

令尹子兰闻之,大怒。卒使上官大夫短屈原于顷襄王。王怒而迁之。屈原至于江滨,被发行吟泽畔,颜色憔,形容枯稿渔父见而问之曰:“子非三间大夫欤?何故而至此?屈原曰:“举世皆浊而我独清,众人皆醉而我独,是以见放”渔父曰:“夫圣人者,不凝滞于物,而能与世推移、世皆,何不随其流而扬其波?众人皆醉,何不哺其糟而啜其?何故怀瑾握瑜,而自令见放为?”屈原曰:“吾闻之,新沐者必弹冠,新浴者必振衣。人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎?宁赴常流而葬乎江鱼腹中又安能以皓皓之白,而蒙世之温乎?”乃作《怀沙》之赋。于是怀石,遂自投汨罗以死。

苏武传(节选)

(东汉)班固

武益愈,单于使使晓武。会论虞常,欲因此时降武。剑斩虞常已,律曰:“汉使张胜谋杀单于近臣,当死,单于募降者赦罪。”举剑欲击之,胜请降。律谓武曰:“副有罪,当相坐。”武曰:“本无谋,又非亲属,何谓连坐?”复举剑拟之,武不动。律曰:“苏君,律前负汉归匈奴,幸蒙大恩,赐号称王,拥众数万,马畜弥山,富贵如此。苏君今日降,明日复然。空以身草野,谁复知之!”武不应。律曰:“君因我降,与君为兄弟今不听吾计,后虽欲复见我,尚可得乎?”武骂律曰:“汝为人臣子,不顾恩义,畔主背亲,为降虏于蛮夷,何以女为见?且单于信女,使决人死生,不平心持正,反欲斗两主,观祸败。南越杀汉使者,屠为九郡;宛王杀汉使者,头县北阙;朝鲜杀汉使者,即时诛灭。独匈奴未耳。若知我不降明,欲令两国相攻,匈奴之祸从我始矣。”律知武终不可胁,白单于。单于愈益欲降之,乃幽武置大窖中,绝不饮食。天雨雪,武卧啮雪与旃毛并咽之,数日不死。匈奴以为神,乃徙武北海上无人处,使牧瓶,燕乳乃得归。别其官属常惠等各置他所武既至海上,食不至,掘野鼠去草实而食之。杖汉节牧羊,卧起操持,节旄尽落。

(1)写出下列加点词在句中的意思。

①形容枯槁 (面容)憔悴

②武益愈 逐渐

③当死 判决

(2)下列句中没有通假字的一项是 B

A.被发行吟泽畔

B.马畜弥山

C.何以女为见

D.头县北阙

(3)下列句中加点虚词意义用法都相同的一项是 D

A.短屈原于顷襄王 不凝滞于物

B.是以见放 空以身膏草野

C.欲因此时降武 君因我降

D.乃幽武置大窖中 乃徙武北海上无人处

(4)把《屈原列传》(节选)画线句译成现代汉语。

何故怀瑾握瑜,而自令见放为?

(5)下面是分别悬挂于屈原祠、苏武祠的楹联,其中空格处的文字已经风化,无法看清,请根据《屈原列传》和《苏武传》相关内容加以补足。

①哀郢孤忠,三百篇中,独宗变雅开新格;□□沉此地,二千年后,唯有滩声似旧时。

②杖节牧羊塞外雪;啮雪□□中原心。

(6)从节选部分看,两篇传记刻画人物形象的手法同中有异,请结合内容加以分析。

【解答】(1)①“形容枯槁”意思是:脸色憔悴。“枯槁”,憔悴。

②“武益愈”意思是:苏武的伤势逐渐好了。“益”,逐渐。

③“当死”意思是:判处死罪。“当”,判决。

(2)A.“被”,通“披”,指头发散乱,不梳不束。

B.正确。

C.“女”,通“汝”,你。

D.“县”,通“悬”,悬挂。

故选B。

(3)A.第一个“于”,介词,向;第二个“于”,介词,表被动,被。

B.第一个“以”,介词,因为;第二个“以”,介词,用。

C.第一个“因”,介词,趁机;第二个“因”,介词,通过。

D.两个“乃”意思和用法相同,副词,于是。

故选D。

(4)“怀瑾握瑜”,怀抱美玉一般的品质;“瑾”“瑜”,都是美玉,此处指美好的品质;“而自令见放为”,被动句,“见”表被动;宾语前置句,正常语序是:而令自见放为;“为”,句末语气词,呢。译文:为什么要怀抱美玉一般的品质,却使自己被放逐呢?

(5)①所填写的内容,与“哀郢”相对,故为动宾结构;根据文中内容“于是怀石,遂自投汨罗江以死”,可填写“怀沙”。

②所填写的内容,与“牧羊”相对,故为动宾结构;“啮雪□□中原心”可根据文中内容“武卧啮雪,与旃毛并咽之”提炼,可填写“吞旃”。

(6)相同点:

节选部分的文字,对屈原和苏武的刻画,都运用了对话来刻画人物形象;对屈原的描写,通过屈原与渔父的对话,刻画了屈原不同流合污的高洁品质。

对苏武的刻画,通过卫律劝降苏武,突出了苏武威武不屈的刚烈之气。

不同点:

对屈原的刻画运用了外貌和行为描写,如“被发行吟泽畔,颜色憔悴,形容枯槁”,写遭受政治打击后的屈原的样貌。

对苏武主要运用了细节描写,如“武卧啮雪,与旃毛并咽之”“杖汉节牧羊,卧起操持,节旄尽落”属于细节描写,突出苏武的不屈。

答案:

(1)①(面容)憔悴;②逐渐;③判决。

(2)B

(3)D

(4)为什么要怀抱美玉一般的品质,却使自己被放逐呢?

(5)①怀沙;②吞旃

(6)相同点:都用对话刻画人物形象;

不同点:对屈原的刻画运用了外貌和行为描写,如“被发行吟泽畔,颜色憔悴,形容枯槁”。

对苏武主要运用了细节描写,如“武卧啮雪,与旃毛并咽之”。

参考译文:

屈原列传(节选)

令尹子兰得知屈原怨恨他,非常愤怒,终于让上官大夫在顷襄王面前说屈原的坏话。顷襄王发怒,就放逐了屈原。屈原到了江滨,披散头发,在水泽边一面走,一面吟咏着。脸色憔悴,形体面貌像枯死的树木一样毫无生气。渔父看见他,便问道:“您不是三闾大夫吗?为什么来到这儿?”屈原说:“整个世界都是混浊的,只有我一人清白;众人都沉醉,只有我一人清醒。因此被放逐。”渔父说:“聪明贤哲的人,不受外界事物的束缚,而能够随着世俗变化。整个世界都混浊,为什么不随大流而且推波助澜呢?众人都沉醉,为什么不吃点酒糟,喝点薄酒?为什么要怀抱美玉一般的品质,却使自己被放逐呢?”屈原说:“我听说,刚洗过头的一定要弹去帽上的灰沙,刚洗过澡的一定要抖掉衣上的尘土。谁能让自己清白的身躯,蒙受外物的污染呢?宁可投入长流的大江而葬身于江鱼的腹中。又哪能使自己高洁的品质,去蒙受世俗的尘垢呢?”于是他写了《怀沙》赋。因此抱着石头,就自投汨罗江而死。

苏武传(节选)

苏武的伤势逐渐好了。单于派使者通知苏武,一起来审处虞常,想借这个机会使苏武投降。剑斩虞常后,卫律说:“汉使张胜,谋杀单于亲近的大臣,判处死罪。单于招降的人,赦免他们的罪。”举剑要击杀张胜,张胜请求投降。卫律对苏武说:“副使有罪,应该连坐到你。”苏武说:“我本来就没有参与谋划,又不是他的亲属,怎么谈得上连坐?”卫律又举剑对准苏武,苏武岿然不动。卫律说:“苏君!我卫律以前背弃汉廷,归顺匈奴,幸运地受到单于的大恩,赐我爵号,让我称王;拥有奴隶数万、马和其他牲畜满山,如此富贵!苏君你今日投降,明日也是这样。白白地用身体给草地做肥料,又有谁知道你呢!”苏武毫无反应。卫律说:“你通过我而投降,我与你结为兄弟;今天不听我的安排,以后再想见我,还能得到机会吗?”苏武痛骂卫律说:“你做人家的臣下,不顾及恩德义理,背叛皇上、抛弃亲人,在异族那里做投降的奴隶,我为什么要见你!况且单于信任你,让你决定别人的死活,而你却居心不平,不主持公道,反而想要使汉皇帝和匈奴单于二主相斗,旁观两国的灾祸和损失!南越王杀汉使者,结果九郡被平定。宛王杀汉使者,自己头颅被悬挂在宫殿的北门。朝鲜王杀汉使者,随即被讨平。唯独匈奴未受惩罚。你明知道我决不会投降,想要使汉和匈奴互相攻打。匈奴的灾祸,将从杀死我苏武开始了!”卫律知道苏武终究不可胁迫投降,报告了单于。单于越发想要使他投降,就把苏武囚禁起来,放在大地穴里面,断绝供应,不给他喝的、吃的。天下雪,苏武卧着嚼雪,同毡毛一起吞下充饥,几日不死。匈奴认为这是神在帮他,就把苏武迁移到北海边没有人的地方,让他放牧公羊,公羊生了小羊才能回来。分开他的随从官吏常惠等人,分别投放到另外的地方。苏武迁移到北海后,公家发给的粮食不来,掘野鼠、收草实来吃。拄着汉朝的旄节牧羊,睡觉、起来都拿着,以致系在节上的牦牛尾毛全部脱尽。

【点评】掌握正确的阅读文言文的方法——遵循三个步骤:

在考试过程中,不少的同学在读完一遍文言文后就开始作答,这种做法是很不正确的。解答文言文题目,应遵循三个步骤:

第一步:初读全文,整体感知,把握大意。要求集中心思,稳住神,快速地浏览一遍。初步明确“什么时间、什么人、什么事、前因后果、谁说了什么话”等等,读懂个大概即可,因为高考作为选拔性的考试,要一遍把它全部读懂,很少人能够办到;

第二步:细读题目,认真研读字、词、句,在这一步阅读中,要根据题干的要求,结合各选项的具体内容,一一落实,理解要求作答的字、词、句、段在文段中的位置,运用课内所学的知识(实词、虚词、活用、句式等),解决完成较为容易的题目;

第三步:再读全文,加深理解。这一步是要解决较难的题目,加深对文意的理解,又纠正前两步中出现的偏差,是一个深入和复核的过程。

三.默写(共1小题)

9.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)在《屈原列传》中,司马迁认为屈原作《离骚》的另外一个原因可能是“怨生”,也就是心中有怨气,而导致屈原有怨气的直接原因是:“ 信而见疑 , 忠而被谤 。”

(2)在《屈原列传》中,“ 蝉蜕于浊秽 ”一句用蝉来比喻,表明屈原远离世俗污浊的高洁品质;“ 虽与日月争光可也 ”一句将屈原志趣的高洁与日月类比,对其进行高度评价。

(3)在《屈原列传》中,司马迁对屈原的《离骚》评价极高,其中认为其文字简练、用词精到的两句是:“ 其文约 , 其辞微 。”

【解答】故答案为:

(1)信而见疑 忠而被谤(重点字:谤)

(2)蝉蜕于浊秽 虽与日月争光可也(重点字:蝉、蜕)

(3)其文约 其辞微(重点字:微)

【点评】《屈原列传》中的名句辑录:

1.屈原引发忧思创作的《离骚》是痛心于朝内政治黑暗的四个方面是:屈平疾王听之不聪也,谗谄之蔽明也。邪曲之害公也,方正之不容也。

2.在《屈原列传》中,司马迁认为屈原《离骚》的创作背景除了楚怀王听信谗言.不能明辨是非以外,还有“邪曲之害公也,方正之不容也”,一针见血地指出了当时朝廷小人当道.正直之人遭到排挤的黑暗现实。

3.在《屈原列传》中,司马迁认为屈原作《离骚》的另外一个原因可能是“怨生”,也就是心中有怨气,而导致屈原有怨气的直接原因是因为屈原“信而见疑,忠而被谤”。

4.在《屈原列传》中,作者司马迁连用了“信而见疑,忠而被谤”这两个被动句写出了屈原诚信待人却被猜疑.忠心耿耿却被诽谤的现实,为下文写屈原心生怨并作《离骚》作铺垫。

第1页(共1页)

一.选择题(共7小题)

1.下列词语中加点字的读音都正确的一项是( )

A.谗言(chán) 蝉蜕(tuì) 惨怛(dá) 相形见绌(zhuō)

B.谄媚(xiàn) 枯槁(gǎo) 遐迩(ěr) 泥而不滓(zǐ)

C.罹难(lí) 泥淖(zhào) 娴熟(xián)靡不毕见(mǐ)

D.啜泣(chuò) 广崇(chónɡ)眷顾(juàn)从容辞令(cóng)

2.下列句中加线词的解释,不正确的一项是( )

A.争宠而心害其能 害:嫉妒

B.皭然泥而不滓者也 滓:污染

C.举贤以自佐 佐:辅佐

D.然皆祖屈原之从容辞令 祖:祖先

3.下列句子中没有通假字的一项是( )

A.其称文小而其指极大 B.齐与楚从亲

C.厚币委质事楚 D.其文约,其辞微

4.下列各组句子中,加点词的意义和用法都相同的一组是( )

A.上官大夫见而欲夺之 信而见疑,忠而被谤

B.竭忠尽智以事其君 因留怀王,以求割地

C.邪曲之害公也 遂取楚之汉中地

D.外欺于张仪 大破楚师于丹、淅

5.下列句子句式特点不同于其他三项的一项是( )

A.秦,虎狼之国

B.信而见疑,忠而被谤

C.故内惑于郑袖,外欺于张仪

D.身客死于秦,为天下笑

6.对下列句子中加点词的解释全部正确的一项是( )

A.屈原疾王听之不聪也 聪:聪明其文约,其辞微 微:简约

B.皭然泥而不滓者也 滓:渣滓然皆祖屈原之从容辞令 祖:效法,继承

C.人穷则反本 穷:困窘没有出路上官大夫见而欲夺之 夺:强取为己有

D.然亡国破家相随属 属:属于举类迩而见义远 类:类似

7.下列对文化常识的解释不正确的一项是( )

A.由于人口繁衍,一个民族分为若干分支,它们的称号就是氏。本文中屈原的“屈”是“氏”而不是“姓”。

B.“齐与楚从亲”中“从”指“合纵”,“合众弱以攻一强”,指诸侯联合抗秦的同盟。

C.齐桓,即齐桓公,春秋五霸之一,曾任管仲为相,推行改革,使国力强盛。

D.汤武,商汤与周武王的并称,商汤曾武力推翻殷纣的统治,周武王曾武力推翻夏桀的统治。

二.文言文阅读(共1小题)

8.阅读下面两篇文言文,完成下列各题。

屈原列传(节选)

(西汉)司马迁

令尹子兰闻之,大怒。卒使上官大夫短屈原于顷襄王。王怒而迁之。屈原至于江滨,被发行吟泽畔,颜色憔,形容枯稿渔父见而问之曰:“子非三间大夫欤?何故而至此?屈原曰:“举世皆浊而我独清,众人皆醉而我独,是以见放”渔父曰:“夫圣人者,不凝滞于物,而能与世推移、世皆,何不随其流而扬其波?众人皆醉,何不哺其糟而啜其?何故怀瑾握瑜,而自令见放为?”屈原曰:“吾闻之,新沐者必弹冠,新浴者必振衣。人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎?宁赴常流而葬乎江鱼腹中又安能以皓皓之白,而蒙世之温乎?”乃作《怀沙》之赋。于是怀石,遂自投汨罗以死。

苏武传(节选)

(东汉)班固

武益愈,单于使使晓武。会论虞常,欲因此时降武。剑斩虞常已,律曰:“汉使张胜谋杀单于近臣,当死,单于募降者赦罪。”举剑欲击之,胜请降。律谓武曰:“副有罪,当相坐。”武曰:“本无谋,又非亲属,何谓连坐?”复举剑拟之,武不动。律曰:“苏君,律前负汉归匈奴,幸蒙大恩,赐号称王,拥众数万,马畜弥山,富贵如此。苏君今日降,明日复然。空以身草野,谁复知之!”武不应。律曰:“君因我降,与君为兄弟今不听吾计,后虽欲复见我,尚可得乎?”武骂律曰:“汝为人臣子,不顾恩义,畔主背亲,为降虏于蛮夷,何以女为见?且单于信女,使决人死生,不平心持正,反欲斗两主,观祸败。南越杀汉使者,屠为九郡;宛王杀汉使者,头县北阙;朝鲜杀汉使者,即时诛灭。独匈奴未耳。若知我不降明,欲令两国相攻,匈奴之祸从我始矣。”律知武终不可胁,白单于。单于愈益欲降之,乃幽武置大窖中,绝不饮食。天雨雪,武卧啮雪与旃毛并咽之,数日不死。匈奴以为神,乃徙武北海上无人处,使牧瓶,燕乳乃得归。别其官属常惠等各置他所武既至海上,食不至,掘野鼠去草实而食之。杖汉节牧羊,卧起操持,节旄尽落。

(1)写出下列加点词在句中的意思。

①形容枯槁

②武益愈

③当死

(2)下列句中没有通假字的一项是

A.被发行吟泽畔

B.马畜弥山

C.何以女为见

D.头县北阙

(3)下列句中加点虚词意义用法都相同的一项是

A.短屈原于顷襄王 不凝滞于物

B.是以见放 空以身膏草野

C.欲因此时降武 君因我降

D.乃幽武置大窖中 乃徙武北海上无人处

(4)把《屈原列传》(节选)画线句译成现代汉语。

何故怀瑾握瑜,而自令见放为?

(5)下面是分别悬挂于屈原祠、苏武祠的楹联,其中空格处的文字已经风化,无法看清,请根据《屈原列传》和《苏武传》相关内容加以补足。

①哀郢孤忠,三百篇中,独宗变雅开新格;□□沉此地,二千年后,唯有滩声似旧时。

②杖节牧羊塞外雪;啮雪□□中原心。

(6)从节选部分看,两篇传记刻画人物形象的手法同中有异,请结合内容加以分析。

三.默写(共1小题)

9.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)在《屈原列传》中,司马迁认为屈原作《离骚》的另外一个原因可能是“怨生”,也就是心中有怨气,而导致屈原有怨气的直接原因是:“ , 。”

(2)在《屈原列传》中,“ ”一句用蝉来比喻,表明屈原远离世俗污浊的高洁品质;“ ”一句将屈原志趣的高洁与日月类比,对其进行高度评价。

(3)在《屈原列传》中,司马迁对屈原的《离骚》评价极高,其中认为其文字简练、用词精到的两句是:“ , 。”

(基础篇)2022-2023学年下学期高中语文人教部编版高二年级同步分层作业9 屈原列传

参考答案与试题解析

一.选择题(共7小题)

1.下列词语中加点字的读音都正确的一项是( )

A.谗言(chán) 蝉蜕(tuì) 惨怛(dá) 相形见绌(zhuō)

B.谄媚(xiàn) 枯槁(gǎo) 遐迩(ěr) 泥而不滓(zǐ)

C.罹难(lí) 泥淖(zhào) 娴熟(xián)靡不毕见(mǐ)

D.啜泣(chuò) 广崇(chónɡ)眷顾(juàn)从容辞令(cóng)

【解答】A.“相形见绌”的“绌”应读“chù”;

B.“谄媚”的“谄”应读“chǎn”;

C.“泥淖”的“淖”应读“nào”。

D.正确;

故选:D。

【点评】字音命题备考策略:

1.明确复习范围。复习时要以《现代汉语常用字表》《普通话异读词审音表》和高中语文课本注释里出现的字音为线索,对里边的字、词要会读,读准。对那些容易弄错的字更要有足够的注意。

2.积累生字、疑难字。除了掌握3500个常用字外,还应积累在高中语文课本中出现且编者已注音、释义的生字及一些疑难字,做到在阅读时不放过任何一个拿不准的难读字。

3.养成勤查工具书的习惯。在学习的过程中碰到读不准或不会读的字,千万不可放过,也不要想当然地去读,一定要及时地查工具书,以便准确地识读和记忆。

4.熟悉产生误读的几种情况:形似误读、俗读误读、多音误读、姓氏误读、古音误读、难读字误读、习惯性误读等。

2.下列句中加线词的解释,不正确的一项是( )

A.争宠而心害其能 害:嫉妒

B.皭然泥而不滓者也 滓:污染

C.举贤以自佐 佐:辅佐

D.然皆祖屈原之从容辞令 祖:祖先

【解答】A.正确。

B.正确。

C.正确。

D.祖:效法,继承。句意为:然而都效法屈原辞令委婉含蓄的一面。

故选:D。

【点评】推断文言实词的方法:(1)记忆解词法。识记是理解的基础,课本出现的常用文言文实词的基本词义一定要牢记,在考试过程中才能将知识迁移,转化为能力。(2)语境解词法。词不离句,句不离篇。词的多个义项只有在语境中才能得到过滤,没有语境,有时便无法分析词的含义。推断词语含义,要结合句子本身的语言环境,有时甚至要通观整段文字、整篇文章的大语言环境。

3.下列句子中没有通假字的一项是( )

A.其称文小而其指极大 B.齐与楚从亲

C.厚币委质事楚 D.其文约,其辞微

【解答】A.指:同“旨”,意旨。

B.从:同“纵”,合纵,联合抗秦。

C.质:同“贽”,见面礼。

D.无通假字。

故选:D。

【点评】在辨识通假字时要注意两点:

1.要有古音韵的常识。所谓音同音近是就古音而言的,不是指的今音。古今语音变化很大,古代音近的字,到现在不都还音同音近,有的可能变得完全不同了;而原本读音不同不近的字,又有可能变得相同相近。所以当我们以声音为线索去辨认通假时,千万不可只据今音作准则。

2.在没有别的例证时,不可只据音同音近而轻言通假。判定某字借用为某字,一定要有充分的证据和理由。

4.下列各组句子中,加点词的意义和用法都相同的一组是( )

A.上官大夫见而欲夺之 信而见疑,忠而被谤

B.竭忠尽智以事其君 因留怀王,以求割地

C.邪曲之害公也 遂取楚之汉中地

D.外欺于张仪 大破楚师于丹、淅

【解答】A.第一个“而”是连词,表顺承,译为“就”;第二个“而”是连词,表转折,译为“却”。

B.两个“以”都是连词,表目的,译为“来”。

C.第一个“之”是助词,用在主谓之间,取消句子的独立性,可不译;第二个“之”是结构助词,译为“的”。

D.第一个“于”是介词,表示被动,译为“被”;第二个“于”是介词,引进动作的地点,译为“在”。

故选:B。

【点评】文言虚词“若”归纳:

(一)动词

译为“像”“好像”

视之,形若土狗,梅花翅,方首。(《促织》)

(二)代词

1.表人称,相当于“你”“你们”。

若入前为寿,寿毕,请以剑舞。(《鸿门宴》)

2.表近指,相当于“这”“这样”“如此”。

以若所为,求若所欲,犹缘木而求鱼也。(《齐桓晋文之事》)

(三)连词

1.表假设,相当于“如果”。

若据而有之,此帝王之资也。(《赤壁之战》)

2.表选择,相当于“或”“或者”。

以万人若一郡降者,封万户。(《汉书 高帝纪》)

3.至,至于。

若民,则无恒产,因无恒心。(《齐桓晋文之事》)

5.下列句子句式特点不同于其他三项的一项是( )

A.秦,虎狼之国

B.信而见疑,忠而被谤

C.故内惑于郑袖,外欺于张仪

D.身客死于秦,为天下笑

【解答】A.无标志的意义判断句,句子翻译为:秦国,是像虎狼一样凶残的国家;

B.被动句,“见”表被动。句子翻译为:诚信而被怀疑,忠诚而被毁谤;

C.被动句,“于”表被动,句子翻译为:在内被郑袖迷惑 在外被张仪欺压;

D.“为”表被动,句子翻译为:而自己客死于秦国,被全天下的人所耻笑;

故选:A。

【点评】.文言文被动句常见形式

1 词语:

(1)谓语+于+主动者

例:夫赵强而燕弱,而君幸<于赵王>( 苛政猛<于虎>沛公军<于霸上>)

(2)见(被)+谓语

例:屈原信而见疑,忠而被谤,能无怨乎?

( 见恕 见谅 君既若见录 陶公少时,作鱼梁吏。尝以坩鲊zha3饷母。母封鮓付吏,反书责侃曰:“汝为吏,以官物见饷,非唯不益,乃增吾忧也!”)

(3)为+(主动者)+谓语

例:兔不可复得而身为宋国笑。

2 句式:

(1)…为+(主动者)+所+(谓语)(…为所…)

例:不者,若属皆且为所虏。

(2)…见+(谓语)于+(主动者)

例:臣诚恐见欺<于王>而负赵。

(3)…受+(谓语)+于+(主动者)

例:吾不能举全吴之地,十万之众,受制<于人>。

6.对下列句子中加点词的解释全部正确的一项是( )

A.屈原疾王听之不聪也 聪:聪明其文约,其辞微 微:简约

B.皭然泥而不滓者也 滓:渣滓然皆祖屈原之从容辞令 祖:效法,继承

C.人穷则反本 穷:困窘没有出路上官大夫见而欲夺之 夺:强取为己有

D.然亡国破家相随属 属:属于举类迩而见义远 类:类似

【解答】A.错误。聪,明察。译文:屈原痛心怀王惑于小人之言,不能明辨是非。

微,含蓄隐晦。译文:他的文章简约,语言含蓄。

B.错误。滓,污染。译文:保持皎洁的品质,出污泥而不染。

C.正确。

D.错误。属,接连,跟着。译文:然而国破家亡的事接连发生。

类,事物。译文:列举的虽是肯前事物,但是表达意思很深远。

故选:C。

【点评】在文言文中,推敲常见的实词的含义有以下几种方法:

(1)文本迁移法

这一方法需要学习好所学的文言文,能在适合的时候迁移。

(2)事理检验法

通过常识或所学知识推断词语在文中的含义,若不能切合常理和事理,就要考虑是否有通假现象。

(3)语境推断法

看实词在文言文中是否符合上下文,切合语境,常见的是实词的褒贬异议。

(4)语法推断法

借助语法知识分析特殊实词的含义。

(5)互文见义法

同义对应和反义对应,结构句式相同,可利用上下文的对照来推断。

(6)成语推断法

我们可以在所知道的成语中推断出文言文中实词的含义,看迁入是否顺畅。

7.下列对文化常识的解释不正确的一项是( )

A.由于人口繁衍,一个民族分为若干分支,它们的称号就是氏。本文中屈原的“屈”是“氏”而不是“姓”。

B.“齐与楚从亲”中“从”指“合纵”,“合众弱以攻一强”,指诸侯联合抗秦的同盟。

C.齐桓,即齐桓公,春秋五霸之一,曾任管仲为相,推行改革,使国力强盛。

D.汤武,商汤与周武王的并称,商汤曾武力推翻殷纣的统治,周武王曾武力推翻夏桀的统治。

【解答】A.正确。

B.正确。

C.正确。

D.“商汤曾武力推翻殷纣的统治,周武王曾武力推翻夏桀的统治”错误,应该是“周武王曾武力推翻殷纣的统治,商汤曾武力推翻夏桀的统治”。

故选:D。

【点评】解答文学常识题的技巧:

积累法。所谓积累法就是要平时积累大量的文化常识,这需要学生平时学习时多用心,也需要老师老师多提醒多总结,更主要的需要学生平时读书时要多留心。平时学习时多刷题,形成大量知识积累。到考试时,调动平时积累的大量文化常识,对试题中涉及的文化常识初步做出正误判断。

联想法。当试题中的文化常识自己平时没有见过时,可以采用联想法。回忆课本中学过的相关内容,回忆自己读多的相关书中是怎样说的。回忆看过的电影,旅游参观时导游的相关讲解,以及古代的风俗习惯等进行联想从而做出相应的辅助的正误判断。

语境法。有些文化常识生疏,但既然出自这篇文章中,与文章的语境应该有着密切的联系,因此可以把所给文化重新放到语境中,根据文章上下文的语境来推断所给的所发是否符合语境即是否前后文意思贯通,与全文所讲的意思有无互相矛盾的地方。从而做出正确的判断。

二.文言文阅读(共1小题)

8.阅读下面两篇文言文,完成下列各题。

屈原列传(节选)

(西汉)司马迁

令尹子兰闻之,大怒。卒使上官大夫短屈原于顷襄王。王怒而迁之。屈原至于江滨,被发行吟泽畔,颜色憔,形容枯稿渔父见而问之曰:“子非三间大夫欤?何故而至此?屈原曰:“举世皆浊而我独清,众人皆醉而我独,是以见放”渔父曰:“夫圣人者,不凝滞于物,而能与世推移、世皆,何不随其流而扬其波?众人皆醉,何不哺其糟而啜其?何故怀瑾握瑜,而自令见放为?”屈原曰:“吾闻之,新沐者必弹冠,新浴者必振衣。人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎?宁赴常流而葬乎江鱼腹中又安能以皓皓之白,而蒙世之温乎?”乃作《怀沙》之赋。于是怀石,遂自投汨罗以死。

苏武传(节选)

(东汉)班固

武益愈,单于使使晓武。会论虞常,欲因此时降武。剑斩虞常已,律曰:“汉使张胜谋杀单于近臣,当死,单于募降者赦罪。”举剑欲击之,胜请降。律谓武曰:“副有罪,当相坐。”武曰:“本无谋,又非亲属,何谓连坐?”复举剑拟之,武不动。律曰:“苏君,律前负汉归匈奴,幸蒙大恩,赐号称王,拥众数万,马畜弥山,富贵如此。苏君今日降,明日复然。空以身草野,谁复知之!”武不应。律曰:“君因我降,与君为兄弟今不听吾计,后虽欲复见我,尚可得乎?”武骂律曰:“汝为人臣子,不顾恩义,畔主背亲,为降虏于蛮夷,何以女为见?且单于信女,使决人死生,不平心持正,反欲斗两主,观祸败。南越杀汉使者,屠为九郡;宛王杀汉使者,头县北阙;朝鲜杀汉使者,即时诛灭。独匈奴未耳。若知我不降明,欲令两国相攻,匈奴之祸从我始矣。”律知武终不可胁,白单于。单于愈益欲降之,乃幽武置大窖中,绝不饮食。天雨雪,武卧啮雪与旃毛并咽之,数日不死。匈奴以为神,乃徙武北海上无人处,使牧瓶,燕乳乃得归。别其官属常惠等各置他所武既至海上,食不至,掘野鼠去草实而食之。杖汉节牧羊,卧起操持,节旄尽落。

(1)写出下列加点词在句中的意思。

①形容枯槁 (面容)憔悴

②武益愈 逐渐

③当死 判决

(2)下列句中没有通假字的一项是 B

A.被发行吟泽畔

B.马畜弥山

C.何以女为见

D.头县北阙

(3)下列句中加点虚词意义用法都相同的一项是 D

A.短屈原于顷襄王 不凝滞于物

B.是以见放 空以身膏草野

C.欲因此时降武 君因我降

D.乃幽武置大窖中 乃徙武北海上无人处

(4)把《屈原列传》(节选)画线句译成现代汉语。

何故怀瑾握瑜,而自令见放为?

(5)下面是分别悬挂于屈原祠、苏武祠的楹联,其中空格处的文字已经风化,无法看清,请根据《屈原列传》和《苏武传》相关内容加以补足。

①哀郢孤忠,三百篇中,独宗变雅开新格;□□沉此地,二千年后,唯有滩声似旧时。

②杖节牧羊塞外雪;啮雪□□中原心。

(6)从节选部分看,两篇传记刻画人物形象的手法同中有异,请结合内容加以分析。

【解答】(1)①“形容枯槁”意思是:脸色憔悴。“枯槁”,憔悴。

②“武益愈”意思是:苏武的伤势逐渐好了。“益”,逐渐。

③“当死”意思是:判处死罪。“当”,判决。

(2)A.“被”,通“披”,指头发散乱,不梳不束。

B.正确。

C.“女”,通“汝”,你。

D.“县”,通“悬”,悬挂。

故选B。

(3)A.第一个“于”,介词,向;第二个“于”,介词,表被动,被。

B.第一个“以”,介词,因为;第二个“以”,介词,用。

C.第一个“因”,介词,趁机;第二个“因”,介词,通过。

D.两个“乃”意思和用法相同,副词,于是。

故选D。

(4)“怀瑾握瑜”,怀抱美玉一般的品质;“瑾”“瑜”,都是美玉,此处指美好的品质;“而自令见放为”,被动句,“见”表被动;宾语前置句,正常语序是:而令自见放为;“为”,句末语气词,呢。译文:为什么要怀抱美玉一般的品质,却使自己被放逐呢?

(5)①所填写的内容,与“哀郢”相对,故为动宾结构;根据文中内容“于是怀石,遂自投汨罗江以死”,可填写“怀沙”。

②所填写的内容,与“牧羊”相对,故为动宾结构;“啮雪□□中原心”可根据文中内容“武卧啮雪,与旃毛并咽之”提炼,可填写“吞旃”。

(6)相同点:

节选部分的文字,对屈原和苏武的刻画,都运用了对话来刻画人物形象;对屈原的描写,通过屈原与渔父的对话,刻画了屈原不同流合污的高洁品质。

对苏武的刻画,通过卫律劝降苏武,突出了苏武威武不屈的刚烈之气。

不同点:

对屈原的刻画运用了外貌和行为描写,如“被发行吟泽畔,颜色憔悴,形容枯槁”,写遭受政治打击后的屈原的样貌。

对苏武主要运用了细节描写,如“武卧啮雪,与旃毛并咽之”“杖汉节牧羊,卧起操持,节旄尽落”属于细节描写,突出苏武的不屈。

答案:

(1)①(面容)憔悴;②逐渐;③判决。

(2)B

(3)D

(4)为什么要怀抱美玉一般的品质,却使自己被放逐呢?

(5)①怀沙;②吞旃

(6)相同点:都用对话刻画人物形象;

不同点:对屈原的刻画运用了外貌和行为描写,如“被发行吟泽畔,颜色憔悴,形容枯槁”。

对苏武主要运用了细节描写,如“武卧啮雪,与旃毛并咽之”。

参考译文:

屈原列传(节选)

令尹子兰得知屈原怨恨他,非常愤怒,终于让上官大夫在顷襄王面前说屈原的坏话。顷襄王发怒,就放逐了屈原。屈原到了江滨,披散头发,在水泽边一面走,一面吟咏着。脸色憔悴,形体面貌像枯死的树木一样毫无生气。渔父看见他,便问道:“您不是三闾大夫吗?为什么来到这儿?”屈原说:“整个世界都是混浊的,只有我一人清白;众人都沉醉,只有我一人清醒。因此被放逐。”渔父说:“聪明贤哲的人,不受外界事物的束缚,而能够随着世俗变化。整个世界都混浊,为什么不随大流而且推波助澜呢?众人都沉醉,为什么不吃点酒糟,喝点薄酒?为什么要怀抱美玉一般的品质,却使自己被放逐呢?”屈原说:“我听说,刚洗过头的一定要弹去帽上的灰沙,刚洗过澡的一定要抖掉衣上的尘土。谁能让自己清白的身躯,蒙受外物的污染呢?宁可投入长流的大江而葬身于江鱼的腹中。又哪能使自己高洁的品质,去蒙受世俗的尘垢呢?”于是他写了《怀沙》赋。因此抱着石头,就自投汨罗江而死。

苏武传(节选)

苏武的伤势逐渐好了。单于派使者通知苏武,一起来审处虞常,想借这个机会使苏武投降。剑斩虞常后,卫律说:“汉使张胜,谋杀单于亲近的大臣,判处死罪。单于招降的人,赦免他们的罪。”举剑要击杀张胜,张胜请求投降。卫律对苏武说:“副使有罪,应该连坐到你。”苏武说:“我本来就没有参与谋划,又不是他的亲属,怎么谈得上连坐?”卫律又举剑对准苏武,苏武岿然不动。卫律说:“苏君!我卫律以前背弃汉廷,归顺匈奴,幸运地受到单于的大恩,赐我爵号,让我称王;拥有奴隶数万、马和其他牲畜满山,如此富贵!苏君你今日投降,明日也是这样。白白地用身体给草地做肥料,又有谁知道你呢!”苏武毫无反应。卫律说:“你通过我而投降,我与你结为兄弟;今天不听我的安排,以后再想见我,还能得到机会吗?”苏武痛骂卫律说:“你做人家的臣下,不顾及恩德义理,背叛皇上、抛弃亲人,在异族那里做投降的奴隶,我为什么要见你!况且单于信任你,让你决定别人的死活,而你却居心不平,不主持公道,反而想要使汉皇帝和匈奴单于二主相斗,旁观两国的灾祸和损失!南越王杀汉使者,结果九郡被平定。宛王杀汉使者,自己头颅被悬挂在宫殿的北门。朝鲜王杀汉使者,随即被讨平。唯独匈奴未受惩罚。你明知道我决不会投降,想要使汉和匈奴互相攻打。匈奴的灾祸,将从杀死我苏武开始了!”卫律知道苏武终究不可胁迫投降,报告了单于。单于越发想要使他投降,就把苏武囚禁起来,放在大地穴里面,断绝供应,不给他喝的、吃的。天下雪,苏武卧着嚼雪,同毡毛一起吞下充饥,几日不死。匈奴认为这是神在帮他,就把苏武迁移到北海边没有人的地方,让他放牧公羊,公羊生了小羊才能回来。分开他的随从官吏常惠等人,分别投放到另外的地方。苏武迁移到北海后,公家发给的粮食不来,掘野鼠、收草实来吃。拄着汉朝的旄节牧羊,睡觉、起来都拿着,以致系在节上的牦牛尾毛全部脱尽。

【点评】掌握正确的阅读文言文的方法——遵循三个步骤:

在考试过程中,不少的同学在读完一遍文言文后就开始作答,这种做法是很不正确的。解答文言文题目,应遵循三个步骤:

第一步:初读全文,整体感知,把握大意。要求集中心思,稳住神,快速地浏览一遍。初步明确“什么时间、什么人、什么事、前因后果、谁说了什么话”等等,读懂个大概即可,因为高考作为选拔性的考试,要一遍把它全部读懂,很少人能够办到;

第二步:细读题目,认真研读字、词、句,在这一步阅读中,要根据题干的要求,结合各选项的具体内容,一一落实,理解要求作答的字、词、句、段在文段中的位置,运用课内所学的知识(实词、虚词、活用、句式等),解决完成较为容易的题目;

第三步:再读全文,加深理解。这一步是要解决较难的题目,加深对文意的理解,又纠正前两步中出现的偏差,是一个深入和复核的过程。

三.默写(共1小题)

9.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)在《屈原列传》中,司马迁认为屈原作《离骚》的另外一个原因可能是“怨生”,也就是心中有怨气,而导致屈原有怨气的直接原因是:“ 信而见疑 , 忠而被谤 。”

(2)在《屈原列传》中,“ 蝉蜕于浊秽 ”一句用蝉来比喻,表明屈原远离世俗污浊的高洁品质;“ 虽与日月争光可也 ”一句将屈原志趣的高洁与日月类比,对其进行高度评价。

(3)在《屈原列传》中,司马迁对屈原的《离骚》评价极高,其中认为其文字简练、用词精到的两句是:“ 其文约 , 其辞微 。”

【解答】故答案为:

(1)信而见疑 忠而被谤(重点字:谤)

(2)蝉蜕于浊秽 虽与日月争光可也(重点字:蝉、蜕)

(3)其文约 其辞微(重点字:微)

【点评】《屈原列传》中的名句辑录:

1.屈原引发忧思创作的《离骚》是痛心于朝内政治黑暗的四个方面是:屈平疾王听之不聪也,谗谄之蔽明也。邪曲之害公也,方正之不容也。

2.在《屈原列传》中,司马迁认为屈原《离骚》的创作背景除了楚怀王听信谗言.不能明辨是非以外,还有“邪曲之害公也,方正之不容也”,一针见血地指出了当时朝廷小人当道.正直之人遭到排挤的黑暗现实。

3.在《屈原列传》中,司马迁认为屈原作《离骚》的另外一个原因可能是“怨生”,也就是心中有怨气,而导致屈原有怨气的直接原因是因为屈原“信而见疑,忠而被谤”。

4.在《屈原列传》中,作者司马迁连用了“信而见疑,忠而被谤”这两个被动句写出了屈原诚信待人却被猜疑.忠心耿耿却被诽谤的现实,为下文写屈原心生怨并作《离骚》作铺垫。

第1页(共1页)