第4课《乡愁》教学设计(表格式)

图片预览

文档简介

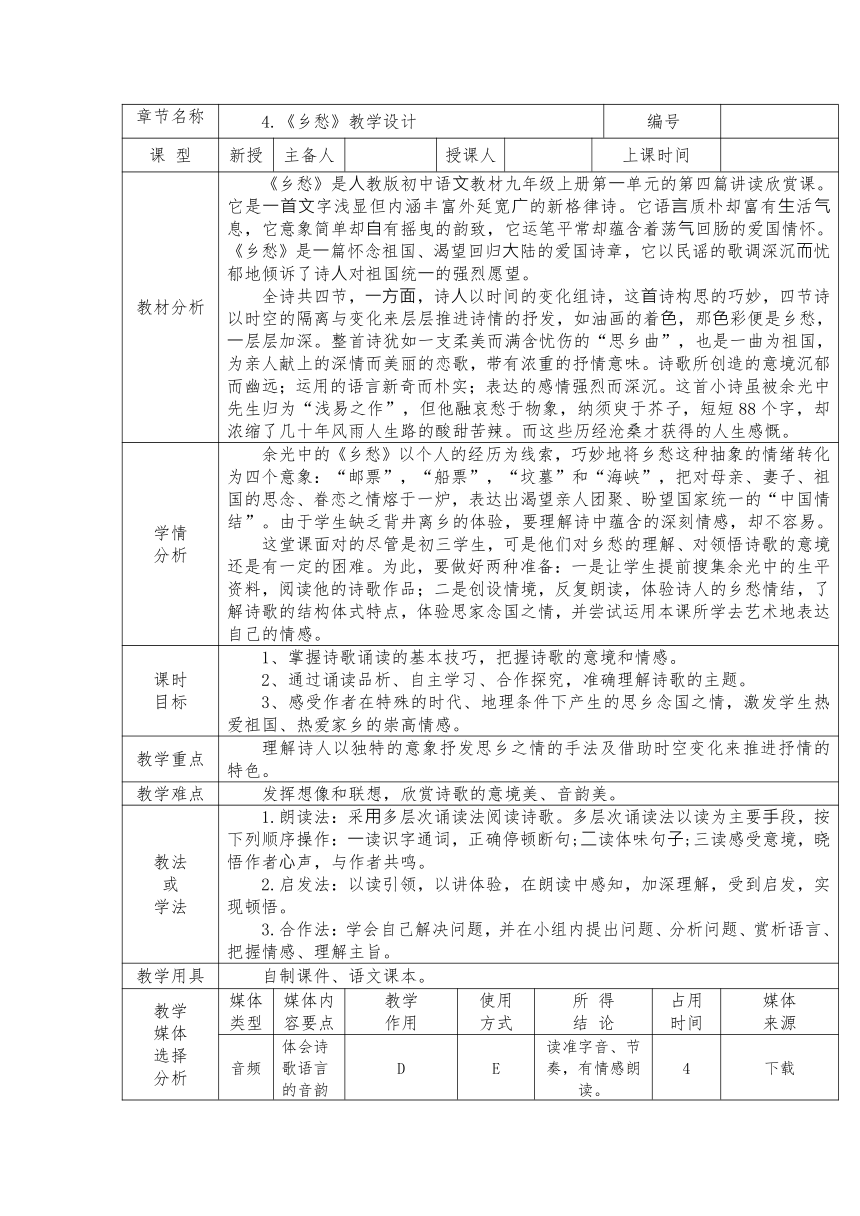

章节名称 4.《乡愁》教学设计 编号

课 型 新授 主备人 授课人 上课时间

教材分析 《乡愁》是 教版初中语 教材九年级上册第 单元的第四篇讲读欣赏课。它是 字浅显但内涵丰富外延宽 的新格律诗。它语 质朴却富有 活 息,它意象简单却 有摇曳的韵致,它运笔平常却蕴含着荡 回肠的爱国情怀。《乡愁》是 篇怀念祖国、渴望回归 陆的爱国诗章,它以民谣的歌调深沉 忧郁地倾诉了诗 对祖国统 的强烈愿望。 全诗共四节, ,诗 以时间的变化组诗,这 诗构思的巧妙,四节诗以时空的隔离与变化来层层推进诗情的抒发,如油画的着 ,那 彩便是乡愁, 层层加深。整首诗犹如一支柔美而满含忧伤的“思乡曲”,也是一曲为祖国,为亲人献上的深情而美丽的恋歌,带有浓重的抒情意味。诗歌所创造的意境沉郁而幽远;运用的语言新奇而朴实;表达的感情强烈而深沉。这首小诗虽被余光中先生归为“浅易之作”,但他融哀愁于物象,纳须臾于芥子,短短88个字,却浓缩了几十年风雨人生路的酸甜苦辣。而这些历经沧桑才获得的人生感慨。

学情 分析 余光中的《乡愁》以个人的经历为线索,巧妙地将乡愁这种抽象的情绪转化为四个意象:“邮票”,“船票”,“坟墓”和“海峡”,把对母亲、妻子、祖国的思念、眷恋之情熔于一炉,表达出渴望亲人团聚、盼望国家统一的“中国情结”。由于学生缺乏背井离乡的体验,要理解诗中蕴含的深刻情感,却不容易。 这堂课面对的尽管是初三学生,可是他们对乡愁的理解、对领悟诗歌的意境还是有一定的困难。为此,要做好两种准备:一是让学生提前搜集余光中的生平资料,阅读他的诗歌作品;二是创设情境,反复朗读,体验诗人的乡愁情结,了解诗歌的结构体式特点,体验思家念国之情,并尝试运用本课所学去艺术地表达自己的情感。

课时 目标 1、掌握诗歌诵读的基本技巧,把握诗歌的意境和情感。 2、通过诵读品析、自主学习、合作探究,准确理解诗歌的主题。 3、感受作者在特殊的时代、地理条件下产生的思乡念国之情,激发学生热爱祖国、热爱家乡的崇高情感。

教学重点 理解诗人以独特的意象抒发思乡之情的手法及借助时空变化来推进抒情的特色。

教学难点 发挥想像和联想,欣赏诗歌的意境美、音韵美。

教法 或 学法 1.朗读法:采 多层次诵读法阅读诗歌。多层次诵读法以读为主要 段,按下列顺序操作: 读识字通词,正确停顿断句; 读体味句 ;三读感受意境,晓悟作者 声,与作者共鸣。 2.启发法:以读引领,以讲体验,在朗读中感知,加深理解,受到启发,实现顿悟。 3.合作法:学会自己解决问题,并在小组内提出问题、分析问题、赏析语言、把握情感、理解主旨。

教学用具 自制课件、语文课本。

教学 媒体 选择 分析 媒体 类型 媒体内容要点 教学 作用 使用 方式 所 得 结 论 占用 时间 媒体 来源

音频 体会诗歌语言的音韵美。 D E 读准字音、节奏,有情感朗读。 4 下载

文字 分析特点 B A 意象特点 10 自制

文字 初步学会赏析诗歌 G E 赏析词语、句子 8 自制

文字 感知作者思想感情 G E 作者情感 8 自制

填表 说明 ①媒体在教学中的作用分为:A.提供事实,建立经验;B.创设情境,引发动机;C.举例验证,建立概念;D.提供示范,正确操作;E.呈现过程,形成表象;F.演绎原理,启发思维;G.设难置疑,引起思辨;H.展示事例,开阔视野;I.欣赏审美,陶冶情操;J.归纳总结,复习巩固;K.其它。 ②媒体的使用方式包括:A.设疑—播放—讲解;B.设疑—播放—讨论;C.讲解—播放—概括;D.讲解—播放—举例;E.播放—提问—讲解;F.播放—讨论—总结;G.边播放、边讲解;H.其它.

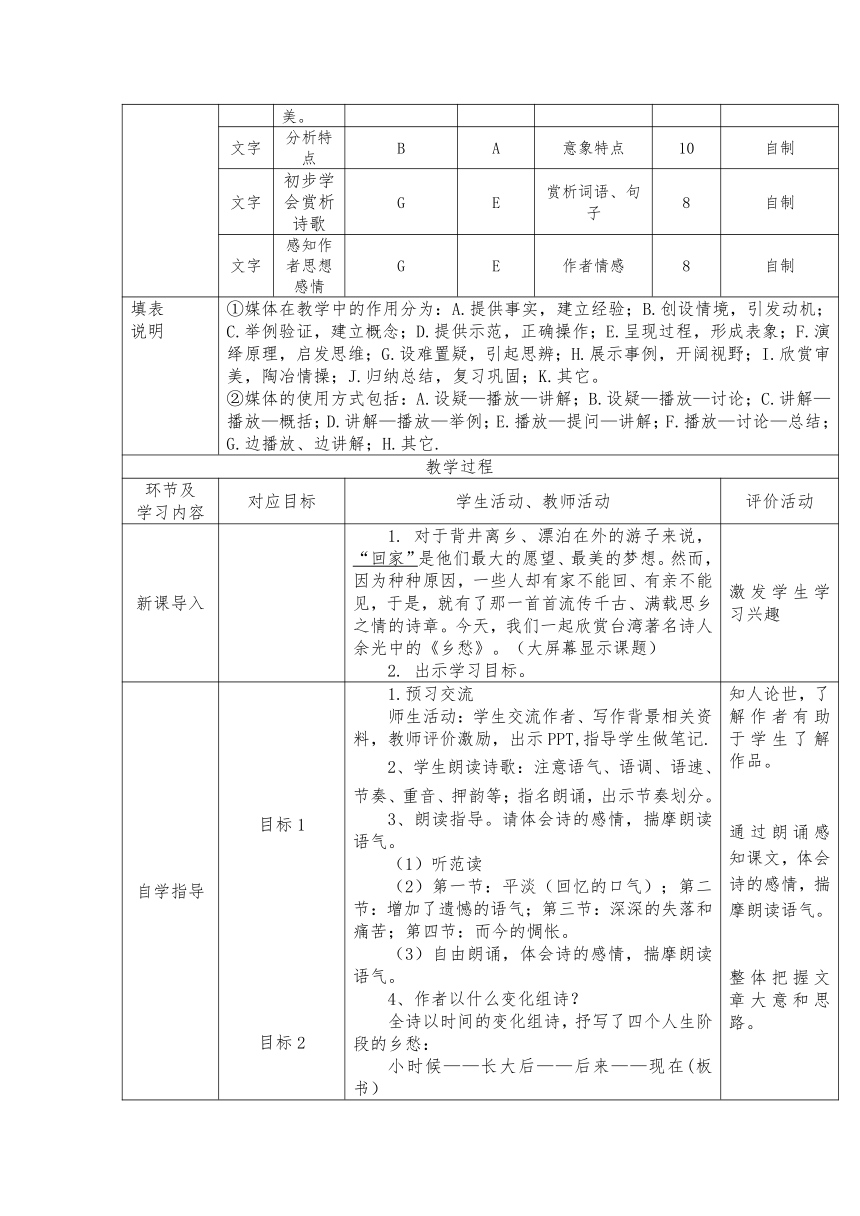

教学过程

环节及 学习内容 对应目标 学生活动、教师活动 评价活动

新课导入 对于背井离乡、漂泊在外的游子来说,“回家”是他们最大的愿望、最美的梦想。然而,因为种种原因,一些人却有家不能回、有亲不能见,于是,就有了那一首首流传千古、满载思乡之情的诗章。今天,我们一起欣赏台湾著名诗人余光中的《乡愁》。(大屏幕显示课题) 出示学习目标。 激发学生学习兴趣

自学指导 目标1 目标2 1.预习交流 师生活动:学生交流作者、写作背景相关资料,教师评价激励,出示PPT,指导学生做笔记. 2、学生朗读诗歌:注意语气、语调、语速、节奏、重音、押韵等;指名朗诵,出示节奏划分。 3、朗读指导。请体会诗的感情,揣摩朗读语气。 (1)听范读 (2)第一节:平淡(回忆的口气);第二节:增加了遗憾的语气;第三节:深深的失落和痛苦;第四节:而今的惆怅。 (3)自由朗诵,体会诗的感情,揣摩朗读语气。 4、作者以什么变化组诗? 全诗以时间的变化组诗,抒写了四个人生阶段的乡愁: 小时候——长大后——后来——现在(板书) 知人论世,了解作者有助于学生了解作品。 通过朗诵感知课文,体会诗的感情,揣摩朗读语气。 整体把握文章大意和思路。

小组讨论 目标2 (1)乡愁本十分抽象,不可捉摸,诗人是怎样将其表达得具体可感? (2)为什么选取这样的事物?各自表达的是什么感情? (3)诗歌的第四节对诗意的拓展有怎样的重要作用?能不能去掉? (4)本文表现怎样的主题 探究意象代表的含义 探究诗歌主旨

展示汇报 目标2 (1)诗人选取了“邮票、船票、坟墓、海峡”四种具体的东西来寄托乡愁,使乡愁具体可感。 (2)小时候想妈妈的时候,可以写一封书信,贴上一张邮票,这张邮票就可以把自己对母亲的思念之情送到自己的家乡;船票虽窄,但一张船票可以使作者乘上轮船来到心爱的妻子面前,可以相见,这两个事物都融进了作者深深的乡愁。而坟墓却不同,当作者来到母亲坟前的时候,无论怎样也不能和母亲相见了,纵然有千言万语又能向谁说呢?读这一节时,我们一定要把那种“哀”读出来。 而第四个“海峡”又进了一层,如果说“矮矮的坟墓”是死别,那么“浅浅的海峡”则是痛于死别的生离。祖国大陆就在对岸,可“浅浅的海峡”就是过不去,他只能眷恋,比眷恋母亲、新娘更眷恋着大陆,至此,诗歌的感情由乡关之思逐层推进,升华到家国之恋。 (3)果去掉第四节,只是一首普通的思乡诗;有了第四节,前三节就成了铺垫,这一节又画龙点睛,乡愁的诗意升华为国愁和民愁了。 (4)这是一首抒情诗,借邮票、船票、坟墓、海峡把抽象的乡变成具体可感的东西,表达了作者渴望与亲人团聚,渴望祖国早日统一结束分离之苦的强烈愿望。 探究意象代表的含义 探究诗歌主旨

教师讲解 目标2 1.乡愁是凝重、浓烈的,诗中为何却说“一枚小小的邮票”,“一张窄窄的船票”,“一方矮矮的坟墓”,“一弯浅浅海峡”? 把乡愁浓缩于四个面积小程度轻的意象上,反衬出诗人内心浓烈的思乡之情。重章叠词的运用,在音乐上造成一种回环往复,一唱三叹的旋律,为全诗营造了一种低回惆怅的基调。 2.朗读揣摩:这首诗的结构安排的很好,寓变化于统一对称,全诗都采用“乡愁是……”的句式,节与节、句与句均衡对称,整齐中又有参差,长句与短句互相变化错落。显现出层叠式的建筑美。既写出了乡愁,又分清了层次脉络。 品析诗歌意象、结构、语言美。

拓展探究 目标3 1.你的记忆中有哪些诗歌是抒写乡愁的? 2.模仿“乡愁是……”这一句式来写一写乡愁,体会一下创造的快乐。 3.总结: 巩固提高 课外延伸,拓宽知识面。

布置作业 AB组作业:背诵默写本诗。 A组作业: 《艾青诗选》阅读

板书 设计

课 型 新授 主备人 授课人 上课时间

教材分析 《乡愁》是 教版初中语 教材九年级上册第 单元的第四篇讲读欣赏课。它是 字浅显但内涵丰富外延宽 的新格律诗。它语 质朴却富有 活 息,它意象简单却 有摇曳的韵致,它运笔平常却蕴含着荡 回肠的爱国情怀。《乡愁》是 篇怀念祖国、渴望回归 陆的爱国诗章,它以民谣的歌调深沉 忧郁地倾诉了诗 对祖国统 的强烈愿望。 全诗共四节, ,诗 以时间的变化组诗,这 诗构思的巧妙,四节诗以时空的隔离与变化来层层推进诗情的抒发,如油画的着 ,那 彩便是乡愁, 层层加深。整首诗犹如一支柔美而满含忧伤的“思乡曲”,也是一曲为祖国,为亲人献上的深情而美丽的恋歌,带有浓重的抒情意味。诗歌所创造的意境沉郁而幽远;运用的语言新奇而朴实;表达的感情强烈而深沉。这首小诗虽被余光中先生归为“浅易之作”,但他融哀愁于物象,纳须臾于芥子,短短88个字,却浓缩了几十年风雨人生路的酸甜苦辣。而这些历经沧桑才获得的人生感慨。

学情 分析 余光中的《乡愁》以个人的经历为线索,巧妙地将乡愁这种抽象的情绪转化为四个意象:“邮票”,“船票”,“坟墓”和“海峡”,把对母亲、妻子、祖国的思念、眷恋之情熔于一炉,表达出渴望亲人团聚、盼望国家统一的“中国情结”。由于学生缺乏背井离乡的体验,要理解诗中蕴含的深刻情感,却不容易。 这堂课面对的尽管是初三学生,可是他们对乡愁的理解、对领悟诗歌的意境还是有一定的困难。为此,要做好两种准备:一是让学生提前搜集余光中的生平资料,阅读他的诗歌作品;二是创设情境,反复朗读,体验诗人的乡愁情结,了解诗歌的结构体式特点,体验思家念国之情,并尝试运用本课所学去艺术地表达自己的情感。

课时 目标 1、掌握诗歌诵读的基本技巧,把握诗歌的意境和情感。 2、通过诵读品析、自主学习、合作探究,准确理解诗歌的主题。 3、感受作者在特殊的时代、地理条件下产生的思乡念国之情,激发学生热爱祖国、热爱家乡的崇高情感。

教学重点 理解诗人以独特的意象抒发思乡之情的手法及借助时空变化来推进抒情的特色。

教学难点 发挥想像和联想,欣赏诗歌的意境美、音韵美。

教法 或 学法 1.朗读法:采 多层次诵读法阅读诗歌。多层次诵读法以读为主要 段,按下列顺序操作: 读识字通词,正确停顿断句; 读体味句 ;三读感受意境,晓悟作者 声,与作者共鸣。 2.启发法:以读引领,以讲体验,在朗读中感知,加深理解,受到启发,实现顿悟。 3.合作法:学会自己解决问题,并在小组内提出问题、分析问题、赏析语言、把握情感、理解主旨。

教学用具 自制课件、语文课本。

教学 媒体 选择 分析 媒体 类型 媒体内容要点 教学 作用 使用 方式 所 得 结 论 占用 时间 媒体 来源

音频 体会诗歌语言的音韵美。 D E 读准字音、节奏,有情感朗读。 4 下载

文字 分析特点 B A 意象特点 10 自制

文字 初步学会赏析诗歌 G E 赏析词语、句子 8 自制

文字 感知作者思想感情 G E 作者情感 8 自制

填表 说明 ①媒体在教学中的作用分为:A.提供事实,建立经验;B.创设情境,引发动机;C.举例验证,建立概念;D.提供示范,正确操作;E.呈现过程,形成表象;F.演绎原理,启发思维;G.设难置疑,引起思辨;H.展示事例,开阔视野;I.欣赏审美,陶冶情操;J.归纳总结,复习巩固;K.其它。 ②媒体的使用方式包括:A.设疑—播放—讲解;B.设疑—播放—讨论;C.讲解—播放—概括;D.讲解—播放—举例;E.播放—提问—讲解;F.播放—讨论—总结;G.边播放、边讲解;H.其它.

教学过程

环节及 学习内容 对应目标 学生活动、教师活动 评价活动

新课导入 对于背井离乡、漂泊在外的游子来说,“回家”是他们最大的愿望、最美的梦想。然而,因为种种原因,一些人却有家不能回、有亲不能见,于是,就有了那一首首流传千古、满载思乡之情的诗章。今天,我们一起欣赏台湾著名诗人余光中的《乡愁》。(大屏幕显示课题) 出示学习目标。 激发学生学习兴趣

自学指导 目标1 目标2 1.预习交流 师生活动:学生交流作者、写作背景相关资料,教师评价激励,出示PPT,指导学生做笔记. 2、学生朗读诗歌:注意语气、语调、语速、节奏、重音、押韵等;指名朗诵,出示节奏划分。 3、朗读指导。请体会诗的感情,揣摩朗读语气。 (1)听范读 (2)第一节:平淡(回忆的口气);第二节:增加了遗憾的语气;第三节:深深的失落和痛苦;第四节:而今的惆怅。 (3)自由朗诵,体会诗的感情,揣摩朗读语气。 4、作者以什么变化组诗? 全诗以时间的变化组诗,抒写了四个人生阶段的乡愁: 小时候——长大后——后来——现在(板书) 知人论世,了解作者有助于学生了解作品。 通过朗诵感知课文,体会诗的感情,揣摩朗读语气。 整体把握文章大意和思路。

小组讨论 目标2 (1)乡愁本十分抽象,不可捉摸,诗人是怎样将其表达得具体可感? (2)为什么选取这样的事物?各自表达的是什么感情? (3)诗歌的第四节对诗意的拓展有怎样的重要作用?能不能去掉? (4)本文表现怎样的主题 探究意象代表的含义 探究诗歌主旨

展示汇报 目标2 (1)诗人选取了“邮票、船票、坟墓、海峡”四种具体的东西来寄托乡愁,使乡愁具体可感。 (2)小时候想妈妈的时候,可以写一封书信,贴上一张邮票,这张邮票就可以把自己对母亲的思念之情送到自己的家乡;船票虽窄,但一张船票可以使作者乘上轮船来到心爱的妻子面前,可以相见,这两个事物都融进了作者深深的乡愁。而坟墓却不同,当作者来到母亲坟前的时候,无论怎样也不能和母亲相见了,纵然有千言万语又能向谁说呢?读这一节时,我们一定要把那种“哀”读出来。 而第四个“海峡”又进了一层,如果说“矮矮的坟墓”是死别,那么“浅浅的海峡”则是痛于死别的生离。祖国大陆就在对岸,可“浅浅的海峡”就是过不去,他只能眷恋,比眷恋母亲、新娘更眷恋着大陆,至此,诗歌的感情由乡关之思逐层推进,升华到家国之恋。 (3)果去掉第四节,只是一首普通的思乡诗;有了第四节,前三节就成了铺垫,这一节又画龙点睛,乡愁的诗意升华为国愁和民愁了。 (4)这是一首抒情诗,借邮票、船票、坟墓、海峡把抽象的乡变成具体可感的东西,表达了作者渴望与亲人团聚,渴望祖国早日统一结束分离之苦的强烈愿望。 探究意象代表的含义 探究诗歌主旨

教师讲解 目标2 1.乡愁是凝重、浓烈的,诗中为何却说“一枚小小的邮票”,“一张窄窄的船票”,“一方矮矮的坟墓”,“一弯浅浅海峡”? 把乡愁浓缩于四个面积小程度轻的意象上,反衬出诗人内心浓烈的思乡之情。重章叠词的运用,在音乐上造成一种回环往复,一唱三叹的旋律,为全诗营造了一种低回惆怅的基调。 2.朗读揣摩:这首诗的结构安排的很好,寓变化于统一对称,全诗都采用“乡愁是……”的句式,节与节、句与句均衡对称,整齐中又有参差,长句与短句互相变化错落。显现出层叠式的建筑美。既写出了乡愁,又分清了层次脉络。 品析诗歌意象、结构、语言美。

拓展探究 目标3 1.你的记忆中有哪些诗歌是抒写乡愁的? 2.模仿“乡愁是……”这一句式来写一写乡愁,体会一下创造的快乐。 3.总结: 巩固提高 课外延伸,拓宽知识面。

布置作业 AB组作业:背诵默写本诗。 A组作业: 《艾青诗选》阅读

板书 设计

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)