第二单元 课题2 氧气(含解析)—2022-2023学年九年级化学上册最新命题导向假期培优

文档属性

| 名称 | 第二单元 课题2 氧气(含解析)—2022-2023学年九年级化学上册最新命题导向假期培优 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 181.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-01-14 19:48:18 | ||

图片预览

文档简介

第二单元 我们周围的空气

课题2 氧气

一、选择题

1.有关化合反应与氧化反应下列说法正确的是 ( )

A.由两种物质生成一种物质的反应才是化合反应 B.氧化反应都会发光、放热

C.氧化反应就是物质与氧气发生的反应 D.硫、铁、木炭在氧气中的燃烧既属于化合反应也属于氧化反应

2.下列关于氧气的性质的说法合理的是 ( )

A.通常状况下,氧气的密度略小于空气

B.物质与氧气发生化学反应时总会发光、放热

C.自然界的燃烧不是物质与氧气的反应

D.通过加压降温,氧气能液化成淡蓝色的液体

3.2022年4月16日,神舟十三号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆。航天员在空间站工作生活了183天,在空间站的生活离不开氧气。下列有关氧气的说法正确的是 ( )

A.氧气的化学性质很不活泼 B.氧气极易溶于水

C.氧气可以燃烧 D.氧气能供给呼吸

4.2022年6月5日神舟十四号载人飞船发射成功,三名宇航员开启了为期6个月的在轨驻留,在空间站的生活离不开氧气。下列关于氧气说法正确的是 ( )

A.氧气的化学性质很不活泼 B.氧气是植物光合作用的原料

C.鱼类能在水中生活,证明氧气易溶于水 D.物质与氧气的反应属于氧化反应

5.神舟十四号载人飞船成功发射,航天员在空间站工作生活离不开氧气,下列有关氧气的说法不正确的是 ( )

A.氧气不易溶于水,可用排水法收集

B.氧气能支持燃烧,具有助燃性

C.携带的氧气能供给航天员呼吸

D.物质燃烧和食物腐烂都是发光、放热的氧化反应

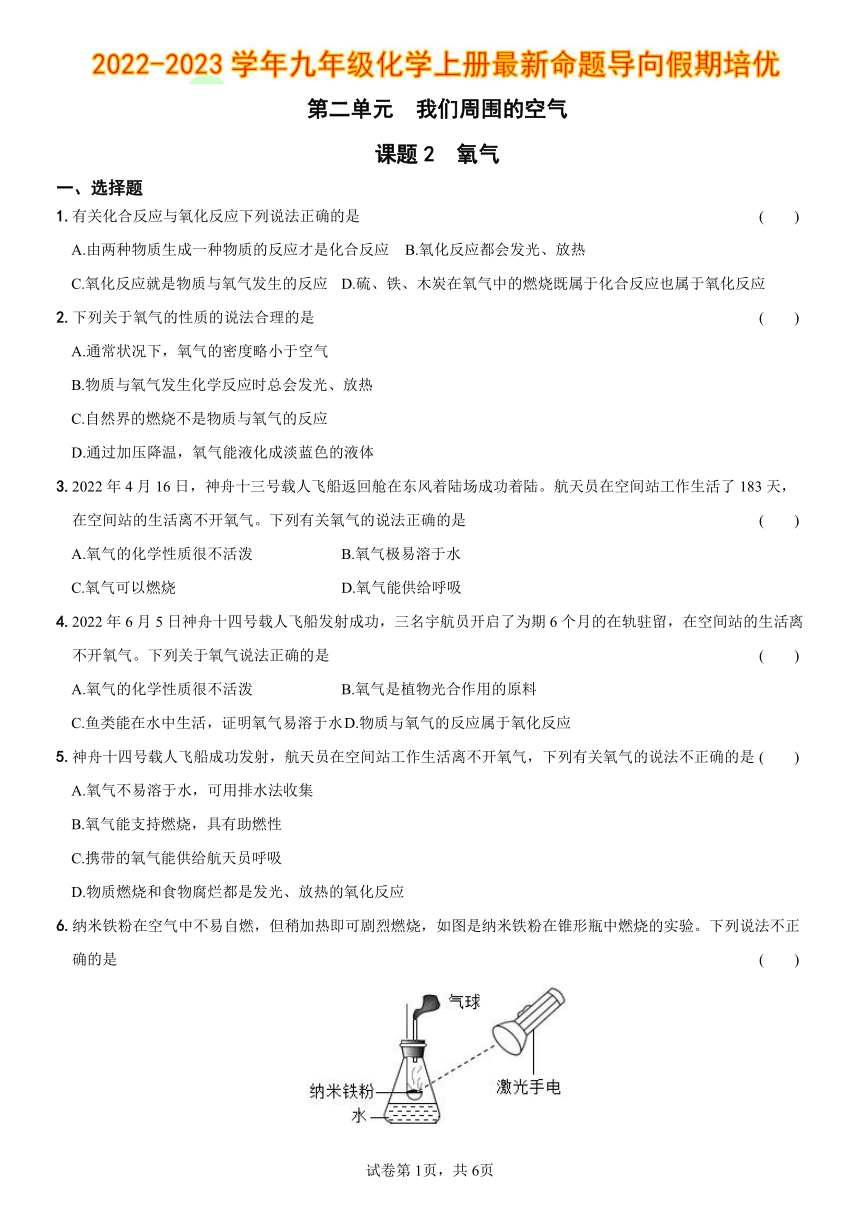

6.纳米铁粉在空气中不易自燃,但稍加热即可剧烈燃烧,如图是纳米铁粉在锥形瓶中燃烧的实验。下列说法不正确的是 ( )

A.水可防止生成物溅落炸裂瓶底

B.气球先膨胀后又变小

C.纳米铁粉燃烧反应的符号表达式为:Fe+O2Fe3O4

D.对比细铁丝在空气中不能燃烧,可知物质的种类是反应能否发生的因素之一

7.下列关于物质燃烧的实验,相关描述错误的是 ( )

A.把红热的木炭,缓慢由瓶口伸入到瓶底,可以使木炭充分燃烧,现象更明显

B.硫在氧气中燃烧,集气瓶中事先放入少量水,用于吸收生成的有毒气体

C.红磷在空气中燃烧,产生大量的白色烟雾,同时放出热量

D.红热的铁丝在氧气中燃烧,集气瓶中事先放入少量水,防止高温熔融物溅落而炸裂瓶底

8.下列物质在氧气中燃烧的现象,说法正确的是 ( )

选项 物质 现象

A 红磷 产生大量白雾

B 铁丝 剧烈燃烧,火星四射,生成四氧化三铁

C 硫粉 发出蓝紫色火焰,闻到刺激性气味

D 木炭 发出红光,生成能使澄清石灰水变浑浊的气体

A.A B.B C.C D.D

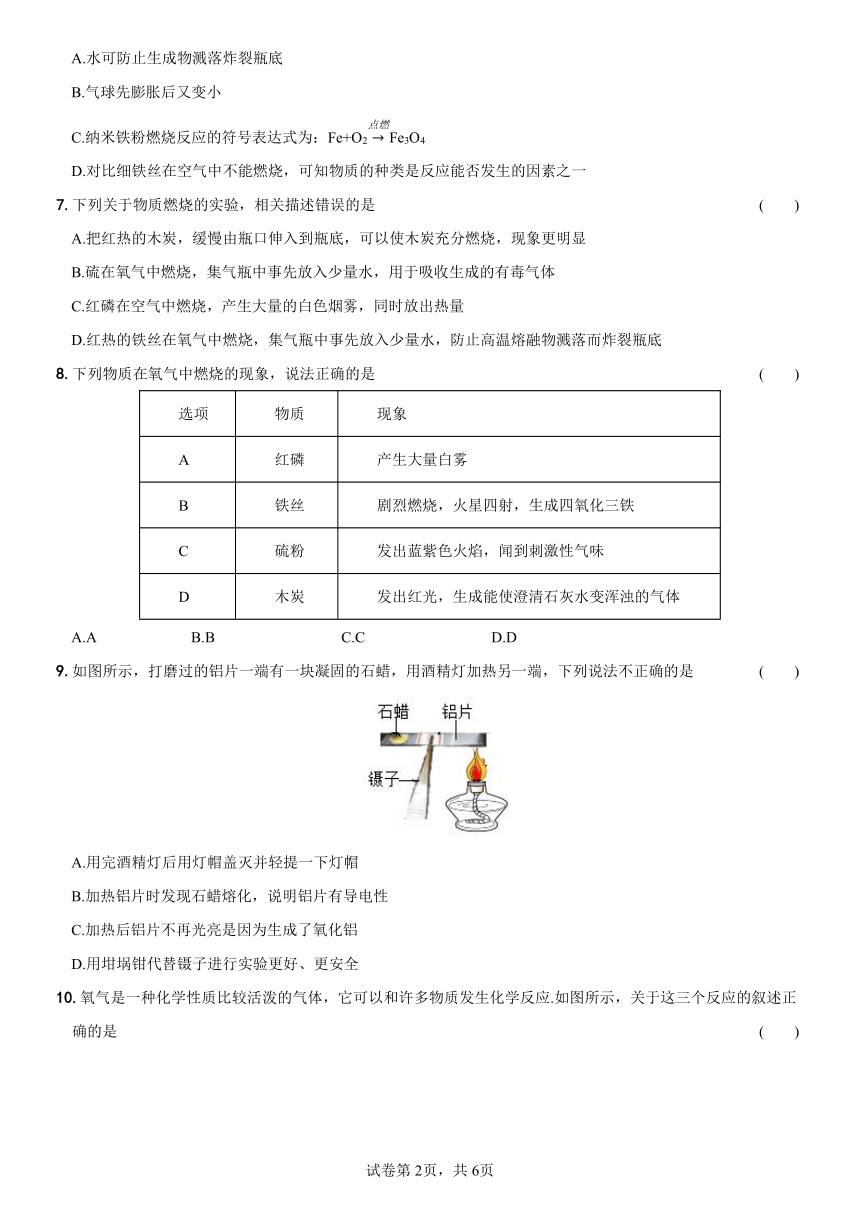

9.如图所示,打磨过的铝片一端有一块凝固的石蜡,用酒精灯加热另一端,下列说法不正确的是 ( )

A.用完酒精灯后用灯帽盖灭并轻提一下灯帽

B.加热铝片时发现石蜡熔化,说明铝片有导电性

C.加热后铝片不再光亮是因为生成了氧化铝

D.用坩埚钳代替镊子进行实验更好、更安全

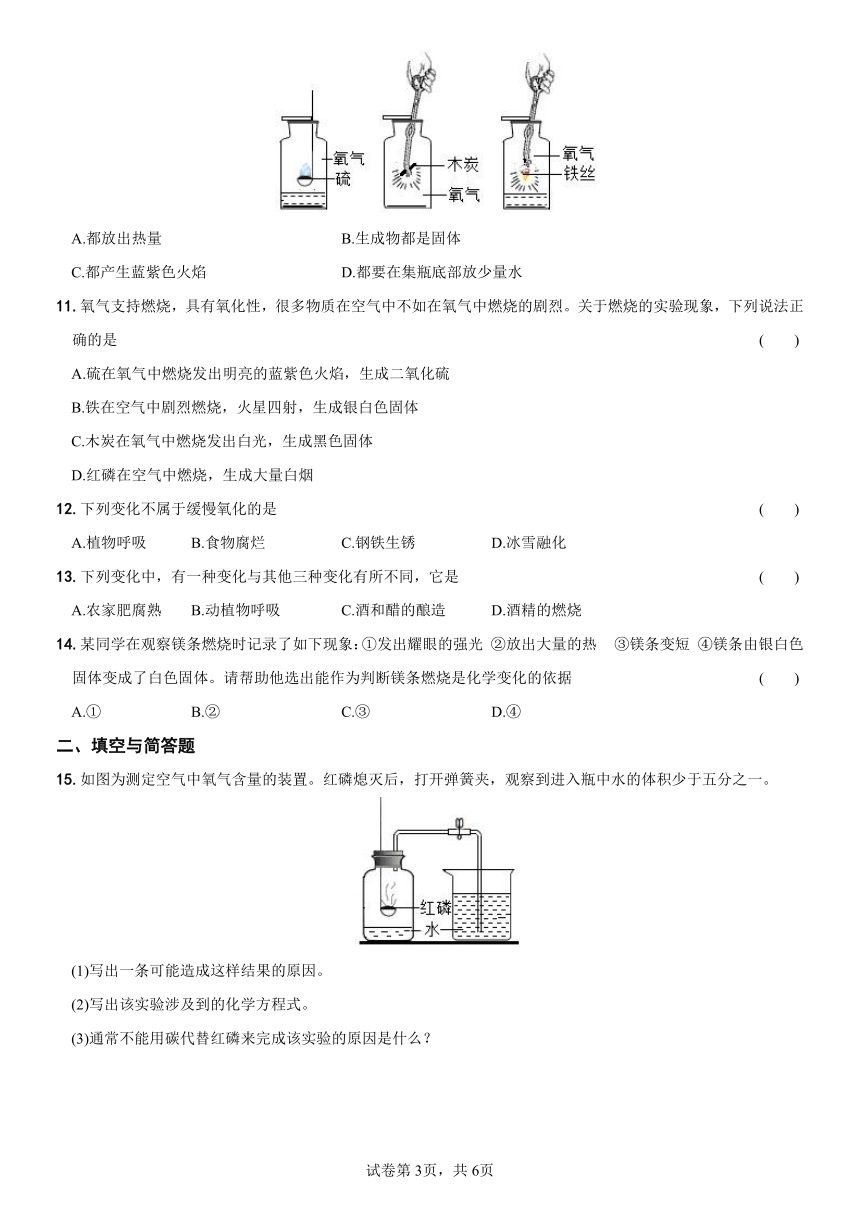

10.氧气是一种化学性质比较活泼的气体,它可以和许多物质发生化学反应.如图所示,关于这三个反应的叙述正确的是 ( )

A.都放出热量 B.生成物都是固体

C.都产生蓝紫色火焰 D.都要在集瓶底部放少量水

11.氧气支持燃烧,具有氧化性,很多物质在空气中不如在氧气中燃烧的剧烈。关于燃烧的实验现象,下列说法正确的是 ( )

A.硫在氧气中燃烧发出明亮的蓝紫色火焰,生成二氧化硫

B.铁在空气中剧烈燃烧,火星四射,生成银白色固体

C.木炭在氧气中燃烧发出白光,生成黑色固体

D.红磷在空气中燃烧,生成大量白烟

12.下列变化不属于缓慢氧化的是 ( )

A.植物呼吸 B.食物腐烂 C.钢铁生锈 D.冰雪融化

13.下列变化中,有一种变化与其他三种变化有所不同,它是 ( )

A.农家肥腐熟 B.动植物呼吸 C.酒和醋的酿造 D.酒精的燃烧

14.某同学在观察镁条燃烧时记录了如下现象:①发出耀眼的强光 ②放出大量的热 ③镁条变短 ④镁条由银白色固体变成了白色固体。请帮助他选出能作为判断镁条燃烧是化学变化的依据 ( )

A.① B.② C.③ D.④

二、填空与简答题

15.如图为测定空气中氧气含量的装置。红磷熄灭后,打开弹簧夹,观察到进入瓶中水的体积少于五分之一。

(1)写出一条可能造成这样结果的原因。

(2)写出该实验涉及到的化学方程式。

(3)通常不能用碳代替红磷来完成该实验的原因是什么?

16.空气是人类赖以生存的物质基础,也是一种宝贵的自然资源。正确认识、合理利用空气具有意义。

(1)下列较早通过实验研究空气成分的科学家是 。

A.拉瓦锡 B.居里夫人 C.门捷列夫 D.诺贝尔

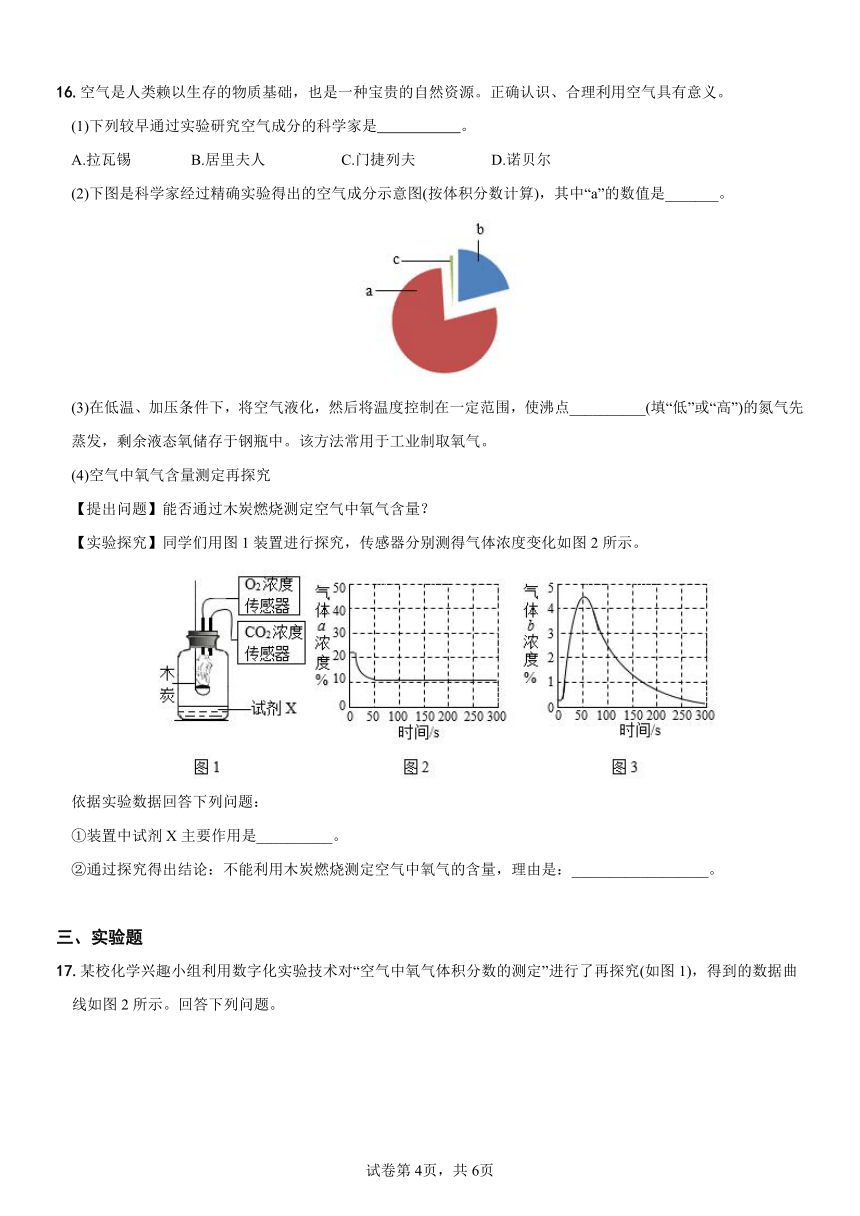

(2)下图是科学家经过精确实验得出的空气成分示意图(按体积分数计算),其中“a”的数值是_______。

(3)在低温、加压条件下,将空气液化,然后将温度控制在一定范围,使沸点__________(填“低”或“高”)的氮气先蒸发,剩余液态氧储存于钢瓶中。该方法常用于工业制取氧气。

(4)空气中氧气含量测定再探究

【提出问题】能否通过木炭燃烧测定空气中氧气含量?

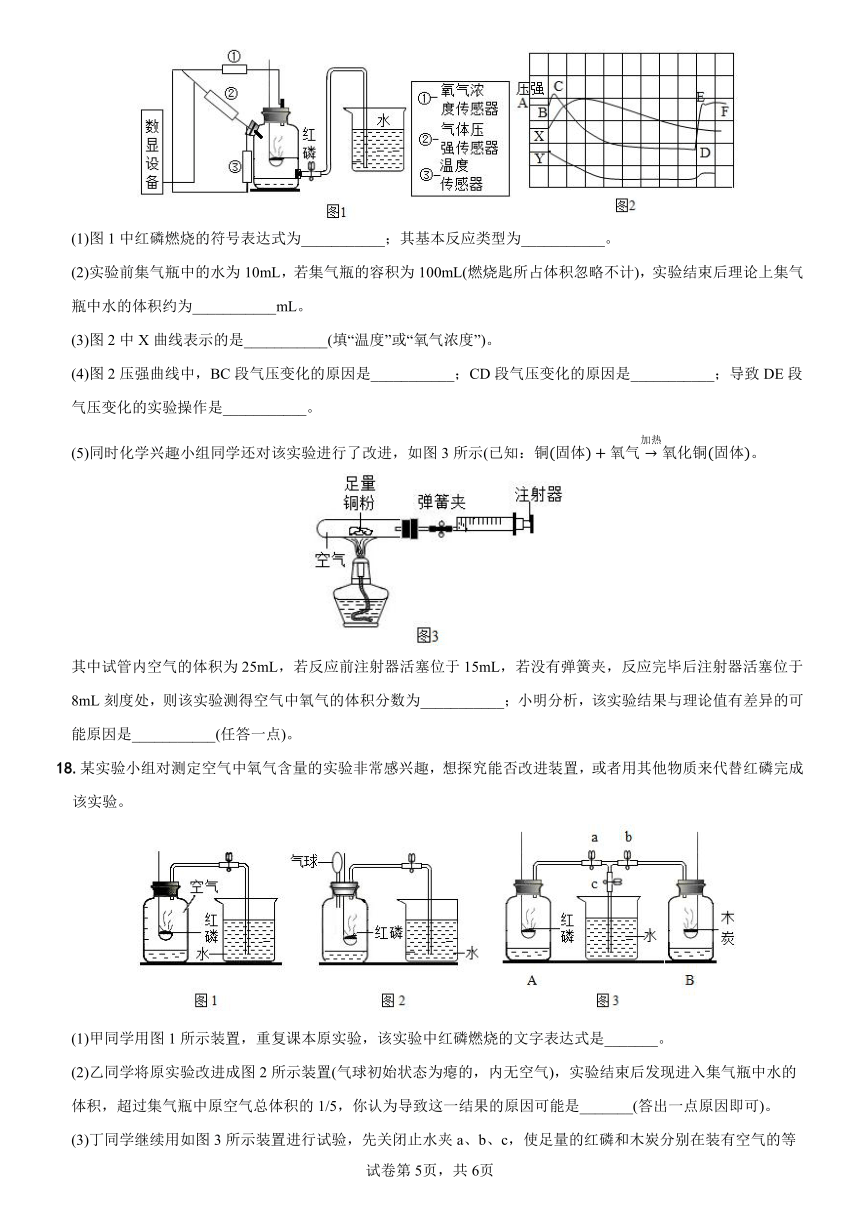

【实验探究】同学们用图1装置进行探究,传感器分别测得气体浓度变化如图2所示。

依据实验数据回答下列问题:

①装置中试剂X主要作用是__________。

②通过探究得出结论:不能利用木炭燃烧测定空气中氧气的含量,理由是:__________________。

三、实验题

17.某校化学兴趣小组利用数字化实验技术对“空气中氧气体积分数的测定”进行了再探究(如图1),得到的数据曲线如图2所示。回答下列问题。

(1)图1中红磷燃烧的符号表达式为___________;其基本反应类型为___________。

(2)实验前集气瓶中的水为10mL,若集气瓶的容积为100mL(燃烧匙所占体积忽略不计),实验结束后理论上集气瓶中水的体积约为___________mL。

(3)图2中X曲线表示的是___________(填“温度”或“氧气浓度”)。

(4)图2压强曲线中,BC段气压变化的原因是___________;CD段气压变化的原因是___________;导致DE段气压变化的实验操作是___________。

(5)同时化学兴趣小组同学还对该实验进行了改进,如图3所示(已知:。

其中试管内空气的体积为25mL,若反应前注射器活塞位于15mL,若没有弹簧夹,反应完毕后注射器活塞位于8mL刻度处,则该实验测得空气中氧气的体积分数为___________;小明分析,该实验结果与理论值有差异的可能原因是___________(任答一点)。

18.某实验小组对测定空气中氧气含量的实验非常感兴趣,想探究能否改进装置,或者用其他物质来代替红磷完成该实验。

(1)甲同学用图1所示装置,重复课本原实验,该实验中红磷燃烧的文字表达式是_______。

(2)乙同学将原实验改进成图2所示装置(气球初始状态为瘪的,内无空气),实验结束后发现进入集气瓶中水的体积,超过集气瓶中原空气总体积的1/5,你认为导致这一结果的原因可能是_______(答出一点原因即可)。

(3)丁同学继续用如图3所示装置进行试验,先关闭止水夹a、b、c,使足量的红磷和木炭分别在装有空气的等容积的A、B两瓶中同时燃烧,燃烧停止并冷却至室温,只打开止水夹b、c,发现水不会进入B瓶中,得出结论:不能用木炭代替红磷,若同时打开止水夹a、b、c,观察到的现象是_______。

试卷第6页,共6页

试卷第5页,共6页

【参考答案及解析】

1.D

【详解】A、由两种或两种以上的物质反应生成一种物质的反应,属于化合反应,化合反应符合多变一的特点,故A说法错误;

B、氧化反应是物质与氧的反应,氧化反应不都会发光,但氧化反应都放热,故B说法错误;

C、氧化反应是物质与氧的反应,强调有氧元素参与,不一定是氧气,故C说法错误;

D、硫、铁、木炭在氧气中的燃烧分别生成二氧化硫、四氧化三铁、二氧化碳,是两种物质反应生成一种物质,符合多变一的特点,属于化合反应,且都是与氧气的反应,属于氧化反应,故D说法正确;

故选D。

2.D

【详解】A、通常状况下,氧气的密度略大于空气,故A错误,不符合题意;

B、物质与氧气发生化学反应时总会放热,不一定会发光,如缓慢氧化就不会发光,故B错误,不符合题意;

C、自然界的燃烧大多数都是物质与氧气发生的氧化反应,故C错误,不符合题意;

D、通过加压降温,氧气能液化成淡蓝色的液体,故D正确,符合题意;

故选D。

3.D

【详解】A、氧气的化学性质比较活泼,能跟许多物质发生反应,故A错误;

B、氧气不易溶于水,故B错误;

C、液氧具有助燃性,但没有可燃性,氧气不能燃烧,故C错误;

D、氧气能供给呼吸,故D正确;

故选D。

4.D

【详解】A、氧气的化学性质很活泼,可以与许多的金属,非金属发生反应,此选项错误;

B、二氧化碳是植物光合作用的原料,氧气是植物光合作用的产物,此选项错误;

C、氧气不易溶于水,少量的氧气溶于水可以供给鱼类呼吸,此选项错误;

D、氧化反应的定义是物质与氧气发生的反应,所以物质与氧气的反应属于氧化反应,此选项正确。

故选D。

5.D

【详解】A、氧气不易溶于水,可用采用排水法进行收集,正确;

B、氧气可以支持燃烧,说明氧气具有助燃性,正确;

C、氧气能供给呼吸,它和体内物质反应,释放能量,维持生命活动需要,正确;

D、燃烧、食物腐烂都是物质与氧气发生的氧化反应,燃烧发光、放热,食物腐烂放热,但不发光,错误。

故选D。

6.D

【详解】A、纳米铁粉在空气中燃烧,放出大量的热,锥形瓶中的水可防止生成物溅落炸裂瓶底,故正确;

B、纳米铁粉在空气中燃烧,放出大量的热,使装置内气体膨胀,一段时间后,消耗氧气,装置内气体减少,会观察到气球先膨胀后又变小,故正确;

C、纳米铁粉在空气中不易自燃,但稍加热即可剧烈燃烧,燃烧是与空气中氧气反应生成四氧化三铁,纳米铁粉燃烧反应的符号表达式为:Fe+O2Fe3O4,故正确;

D、对比细铁丝在空气中不能燃烧,可知物质与氧气的接触面积是反应能否发生的因素之一,故错误;

故选:D。

7.C

【详解】A、把红热的木炭,缓慢由瓶口伸入到瓶底,可以使木炭与氧气充分接触,现象更明显,不符合题意;

B、硫在氧气中燃烧生成二氧化硫,二氧化硫有毒,散逸到空气中,会污染空气,二氧化硫能与水反应,故集气瓶中事先放入少量水,用于吸收生成的有毒气体二氧化硫,不符合题意;

C、红磷在空气中燃烧,产生大量白烟,没有白雾,符合题意;

D、红热的铁丝在氧气中燃烧,放出大量的热,集气瓶中预先放入少量水,可以防止高温熔融物溅落,炸裂瓶底,不符合题意。

故选C。

8.C

【详解】A、红磷在氧气中燃烧,产生大量的白烟而不是白雾,故选项说法错误;

B、铁丝在氧气中剧烈燃烧,火星四射,生成一种黑色固体,生成四氧化三铁是实验结论而不是实验现象,,描述实验现象不能出现物质的名称,故选项说法错误;

C、硫粉在氧气中燃烧,发出明亮的蓝紫色火焰,产生一种具有刺激性气味的气体,故选项说法正确;

D、木炭在氧气中燃烧,发出白光,生成能使澄清石灰水变浑浊的气体,故选项说法错误;

故选C。

9.B

【详解】A、熄灭酒精灯时用灯帽盖灭,盖灭时轻提一下灯帽的原因是:防止温度降低压强变小,下次使用不易打开,同时也使生成水分蒸发掉,故说法正确;

B、加热铝片时发现石蜡熔化,是因为铝片具有导热性,故选项错误;

C、加热后铝片不再光亮,是因为铝和氧气反应生成了氧化铝,故说法正确;

D、加热金属片时,为了安全最好用坩埚钳,故说法正确。

故选B。

10.A

【详解】A.硫、木炭、铁丝在氧气中燃烧,都放出热量,故选项A说法正确;

B.硫、木炭在氧气中燃烧,分别生成二氧化硫、二氧化碳气体,故选项B说法错误;

C.硫在氧气中燃烧,产生蓝紫色火焰;木炭在氧气中燃烧,发出白光;铁丝在氧气中剧烈燃烧,火星四射,故选项C说法错误;

D.做木炭在氧气中燃烧的实验,无需在集瓶底部放少量水,故选项D说法错误。

故选A。

11.D

【详解】A、生成二氧化硫是实验结论不是实验现象,该选项说法不正确;

B、铁在空气中不能燃烧,该选项说法不正确;

C、木炭在氧气中燃烧发出白光,生成无色无味的气体,没有黑色固体,该选项说法不正确;

D、红磷在空气中燃烧会发出黄白色火焰,放热,有大量白烟,该选项说法正确。

故选D。

12.D

【详解】A、植物呼吸的过程反应缓慢,不容易察觉,属于缓慢氧化,不符合题意;

B、食物腐烂是物质与氧气发生的不容易察觉的缓慢氧化过程,不符合题意;

C、钢铁生锈是物质与氧气、水共同作用,不易被察觉,属于缓慢氧化,不符合题意;

D、冰雪融化,由固态水变成液体水,状态发生改变,没有新物质生成,是物理变化,不属于缓慢氧化,符合题意。

故选D。

13.D

【详解】A、有机肥的腐熟属于缓慢氧化;

B、动植物的呼吸作用是有机物与氧气反应,属于缓慢氧化;

C、食物的腐败是食物与氧气反应,属于缓慢氧化;

D、酒精燃烧是酒精和氧气反应生成水和二氧化碳,过程中发光、放热,属于剧烈氧化;

D属于剧烈氧化,与A、B、C缓慢氧化不同。

故选:D。

14.D

【分析】判断镁条燃烧是化学变化的依据是生成了新物质。

【详解】①发光不一定是化学变化,灯泡发光属于物理变化,则①错误;

②放热不一定是化学变化,液化放热属于物理变化,则②错误;

③镁条变短不一定发生化学变化,则③错误;

④生成白色固体,白色固体为氧化镁,有新物质生成,则④正确。

故选D。

15.(1)红磷用量不足或装置漏气或没有冷却至室温就打开弹簧夹了

(2)4P+5O22P2O5

(3)碳与氧气反应生成二氧化碳,使瓶内外没有压强差

【详解】(1)测定空气中氧气含量时,进入瓶中的水的体积少于五分之一,可能原因为:红磷少量(集气瓶中的气体没有完全消耗)、或装置漏气(红磷燃烧消耗氧气,装置中压强变小,空气进入装置中)、或未冷却就打开弹簧夹(装置中的气体受热膨胀)等。

(2)该实验中,红磷燃烧生成五氧化二磷,反应的化学方程式为。

(3)碳燃烧生成二氧化碳气体,会使瓶内外没有压强差,烧杯中的水不能发生倒吸,则不能用碳代替红磷来完成该实验。

16.(1)A

(2)78%

(3)低

(4) 吸收二氧化碳 木炭不能完全消耗氧气(合理即可)

【详解】(1)A、拉瓦锡首先通过实验得出空气是由氮气和氧气组成的结论,故选项正确;

B、居里夫人开创了放射性理论,发现两种新元素钋和镭,故选项错误;

C、门捷列夫在化学上的主要贡献是发现了元素周期律,并编制出元素周期表,故选项错误;

D、诺贝尔在化学上的主要贡献发明了炸药,故选项错误。

故选:A。

(2)空气的成分按体积分数计算:氮气大约占78%、氧气大约占21%、稀有气体大约占0.94%、二氧化碳大约占0.03%、水蒸气和其它气体和杂质大约占0.03%,根据示意图,“a”占的比例最大,为氮气,故“a”的数值是78%;

(3)在低温条件下加压,使空气转变为液态,然后蒸发,由于液态氮的沸点是‐196℃,比液态氧的沸点(‐183℃)低,因此氮气首先从液态空气中蒸发出来,剩下的主要是液态氧。

(4)①木炭燃烧生成二氧化碳,故二氧化碳的浓度会逐渐增大,故气体b是二氧化碳,反应一段时间后,二氧化碳的浓度下降,说明试剂X能吸收二气化碳,故试剂X的主要作用是:吸收二氧化碳;

②木炭燃烧,消耗氧气,由图2左图可知,随着反应的进行,氧气的浓度逐渐减小,当氧气浓度为10%左右时,不再变化,说明这时木炭已经熄灭,说明氧气没有被完全消耗,故不能用木炭代替红磷测定空气中气气的含量,理由是:木炭不能完全消耗氧气(或木炭燃烧结束后仍有10%左右的氧气剩余)。

17.(1) 化合反应

(2)28

(3)温度

(4) 红磷燃烧放热,导致瓶内温度升高,压强变大 红磷燃烧消耗瓶内氧气且温度逐渐降至室温 打开弹簧夹

(5) 17.5% 装置漏气(合理即可)

【详解】(1)①红磷和氧气在点燃的条件下反应生成五氧化二磷,反应的文字表达式为: ,故填: 。

②红磷燃烧的反应中,反应物有两种,生成物有一种,该反应属于化合反应,故填:化合反应。

(2)实验前集气瓶中的水为10mL,集气瓶的容积为100mL,则实验前集气瓶中空气的体积为90mL,其中氧气的体积为:,实验结束后进入集气瓶中水的体积为18mL,所以实验结束后理论上集气瓶中水的体积约为:,故填:28mL。

(3)随着反应的进行,氧气减少,氧气浓度减小,当红磷熄灭后,氧气不再减少,氧气的浓度也不再变化;红磷燃烧放热,使瓶内温度升高,当红磷熄灭后,瓶内的温度逐渐降至室温。观察图2中X曲线的走势,符合瓶内温度的变化情况,故填:温度。

(4)①图2压强曲线中,BC段气压变化的原因是红磷燃烧放热,导致瓶内温度升高,压强变大,故填:红磷燃烧放热,导致瓶内温度升高,压强变大。

②CD段气压变化的原因是红磷燃烧消耗瓶内氧气且温度逐渐降至室温,使瓶内压强逐渐变小,故填:红磷燃烧消耗瓶内氧气且温度逐渐降至室温。

③由图2知,DE段气压快速变大是因为打开弹簧夹,水进入集气瓶的缘故,故填:打开弹簧夹。

(5)①试管内空气的体积为25mL,若反应前注射器活塞位于15mL,若没有弹簧夹反应完毕后,注射器活塞位于8mL刻度处,由此知该实验中消耗氧气的体积为:,则该实验测得空气中氧气的体积分数为:,故填:17.5%。

②该实验结果与理论值有差异的可能原因是:装置漏气导致空气进入、未冷却到室温就打开弹簧夹导致气体膨胀等,故填:装置漏气(合理即可)。

18.(1)

(2)气体进入气球

(3)水进入A、B两个集气瓶中

【解析】(1)

红磷燃烧生成五氧化二磷,文字表达式为:;

(2)

红磷燃烧放热,使装置内压强变大,气体进入气球,等反应结束,冷却到室温后,气球内仍有气体存在,装置内压强变化大,故进入水的体积偏大;

(3)

左侧装置内红磷燃烧消耗了氧气,压强减小,同时打开止水夹a、b、c,B中气体和烧杯中的水会进入A中,B中的气体减少气压变小,烧杯中的水也会被压入B中,所以可观察到水进入A、B两个集气瓶中。

课题2 氧气

一、选择题

1.有关化合反应与氧化反应下列说法正确的是 ( )

A.由两种物质生成一种物质的反应才是化合反应 B.氧化反应都会发光、放热

C.氧化反应就是物质与氧气发生的反应 D.硫、铁、木炭在氧气中的燃烧既属于化合反应也属于氧化反应

2.下列关于氧气的性质的说法合理的是 ( )

A.通常状况下,氧气的密度略小于空气

B.物质与氧气发生化学反应时总会发光、放热

C.自然界的燃烧不是物质与氧气的反应

D.通过加压降温,氧气能液化成淡蓝色的液体

3.2022年4月16日,神舟十三号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆。航天员在空间站工作生活了183天,在空间站的生活离不开氧气。下列有关氧气的说法正确的是 ( )

A.氧气的化学性质很不活泼 B.氧气极易溶于水

C.氧气可以燃烧 D.氧气能供给呼吸

4.2022年6月5日神舟十四号载人飞船发射成功,三名宇航员开启了为期6个月的在轨驻留,在空间站的生活离不开氧气。下列关于氧气说法正确的是 ( )

A.氧气的化学性质很不活泼 B.氧气是植物光合作用的原料

C.鱼类能在水中生活,证明氧气易溶于水 D.物质与氧气的反应属于氧化反应

5.神舟十四号载人飞船成功发射,航天员在空间站工作生活离不开氧气,下列有关氧气的说法不正确的是 ( )

A.氧气不易溶于水,可用排水法收集

B.氧气能支持燃烧,具有助燃性

C.携带的氧气能供给航天员呼吸

D.物质燃烧和食物腐烂都是发光、放热的氧化反应

6.纳米铁粉在空气中不易自燃,但稍加热即可剧烈燃烧,如图是纳米铁粉在锥形瓶中燃烧的实验。下列说法不正确的是 ( )

A.水可防止生成物溅落炸裂瓶底

B.气球先膨胀后又变小

C.纳米铁粉燃烧反应的符号表达式为:Fe+O2Fe3O4

D.对比细铁丝在空气中不能燃烧,可知物质的种类是反应能否发生的因素之一

7.下列关于物质燃烧的实验,相关描述错误的是 ( )

A.把红热的木炭,缓慢由瓶口伸入到瓶底,可以使木炭充分燃烧,现象更明显

B.硫在氧气中燃烧,集气瓶中事先放入少量水,用于吸收生成的有毒气体

C.红磷在空气中燃烧,产生大量的白色烟雾,同时放出热量

D.红热的铁丝在氧气中燃烧,集气瓶中事先放入少量水,防止高温熔融物溅落而炸裂瓶底

8.下列物质在氧气中燃烧的现象,说法正确的是 ( )

选项 物质 现象

A 红磷 产生大量白雾

B 铁丝 剧烈燃烧,火星四射,生成四氧化三铁

C 硫粉 发出蓝紫色火焰,闻到刺激性气味

D 木炭 发出红光,生成能使澄清石灰水变浑浊的气体

A.A B.B C.C D.D

9.如图所示,打磨过的铝片一端有一块凝固的石蜡,用酒精灯加热另一端,下列说法不正确的是 ( )

A.用完酒精灯后用灯帽盖灭并轻提一下灯帽

B.加热铝片时发现石蜡熔化,说明铝片有导电性

C.加热后铝片不再光亮是因为生成了氧化铝

D.用坩埚钳代替镊子进行实验更好、更安全

10.氧气是一种化学性质比较活泼的气体,它可以和许多物质发生化学反应.如图所示,关于这三个反应的叙述正确的是 ( )

A.都放出热量 B.生成物都是固体

C.都产生蓝紫色火焰 D.都要在集瓶底部放少量水

11.氧气支持燃烧,具有氧化性,很多物质在空气中不如在氧气中燃烧的剧烈。关于燃烧的实验现象,下列说法正确的是 ( )

A.硫在氧气中燃烧发出明亮的蓝紫色火焰,生成二氧化硫

B.铁在空气中剧烈燃烧,火星四射,生成银白色固体

C.木炭在氧气中燃烧发出白光,生成黑色固体

D.红磷在空气中燃烧,生成大量白烟

12.下列变化不属于缓慢氧化的是 ( )

A.植物呼吸 B.食物腐烂 C.钢铁生锈 D.冰雪融化

13.下列变化中,有一种变化与其他三种变化有所不同,它是 ( )

A.农家肥腐熟 B.动植物呼吸 C.酒和醋的酿造 D.酒精的燃烧

14.某同学在观察镁条燃烧时记录了如下现象:①发出耀眼的强光 ②放出大量的热 ③镁条变短 ④镁条由银白色固体变成了白色固体。请帮助他选出能作为判断镁条燃烧是化学变化的依据 ( )

A.① B.② C.③ D.④

二、填空与简答题

15.如图为测定空气中氧气含量的装置。红磷熄灭后,打开弹簧夹,观察到进入瓶中水的体积少于五分之一。

(1)写出一条可能造成这样结果的原因。

(2)写出该实验涉及到的化学方程式。

(3)通常不能用碳代替红磷来完成该实验的原因是什么?

16.空气是人类赖以生存的物质基础,也是一种宝贵的自然资源。正确认识、合理利用空气具有意义。

(1)下列较早通过实验研究空气成分的科学家是 。

A.拉瓦锡 B.居里夫人 C.门捷列夫 D.诺贝尔

(2)下图是科学家经过精确实验得出的空气成分示意图(按体积分数计算),其中“a”的数值是_______。

(3)在低温、加压条件下,将空气液化,然后将温度控制在一定范围,使沸点__________(填“低”或“高”)的氮气先蒸发,剩余液态氧储存于钢瓶中。该方法常用于工业制取氧气。

(4)空气中氧气含量测定再探究

【提出问题】能否通过木炭燃烧测定空气中氧气含量?

【实验探究】同学们用图1装置进行探究,传感器分别测得气体浓度变化如图2所示。

依据实验数据回答下列问题:

①装置中试剂X主要作用是__________。

②通过探究得出结论:不能利用木炭燃烧测定空气中氧气的含量,理由是:__________________。

三、实验题

17.某校化学兴趣小组利用数字化实验技术对“空气中氧气体积分数的测定”进行了再探究(如图1),得到的数据曲线如图2所示。回答下列问题。

(1)图1中红磷燃烧的符号表达式为___________;其基本反应类型为___________。

(2)实验前集气瓶中的水为10mL,若集气瓶的容积为100mL(燃烧匙所占体积忽略不计),实验结束后理论上集气瓶中水的体积约为___________mL。

(3)图2中X曲线表示的是___________(填“温度”或“氧气浓度”)。

(4)图2压强曲线中,BC段气压变化的原因是___________;CD段气压变化的原因是___________;导致DE段气压变化的实验操作是___________。

(5)同时化学兴趣小组同学还对该实验进行了改进,如图3所示(已知:。

其中试管内空气的体积为25mL,若反应前注射器活塞位于15mL,若没有弹簧夹,反应完毕后注射器活塞位于8mL刻度处,则该实验测得空气中氧气的体积分数为___________;小明分析,该实验结果与理论值有差异的可能原因是___________(任答一点)。

18.某实验小组对测定空气中氧气含量的实验非常感兴趣,想探究能否改进装置,或者用其他物质来代替红磷完成该实验。

(1)甲同学用图1所示装置,重复课本原实验,该实验中红磷燃烧的文字表达式是_______。

(2)乙同学将原实验改进成图2所示装置(气球初始状态为瘪的,内无空气),实验结束后发现进入集气瓶中水的体积,超过集气瓶中原空气总体积的1/5,你认为导致这一结果的原因可能是_______(答出一点原因即可)。

(3)丁同学继续用如图3所示装置进行试验,先关闭止水夹a、b、c,使足量的红磷和木炭分别在装有空气的等容积的A、B两瓶中同时燃烧,燃烧停止并冷却至室温,只打开止水夹b、c,发现水不会进入B瓶中,得出结论:不能用木炭代替红磷,若同时打开止水夹a、b、c,观察到的现象是_______。

试卷第6页,共6页

试卷第5页,共6页

【参考答案及解析】

1.D

【详解】A、由两种或两种以上的物质反应生成一种物质的反应,属于化合反应,化合反应符合多变一的特点,故A说法错误;

B、氧化反应是物质与氧的反应,氧化反应不都会发光,但氧化反应都放热,故B说法错误;

C、氧化反应是物质与氧的反应,强调有氧元素参与,不一定是氧气,故C说法错误;

D、硫、铁、木炭在氧气中的燃烧分别生成二氧化硫、四氧化三铁、二氧化碳,是两种物质反应生成一种物质,符合多变一的特点,属于化合反应,且都是与氧气的反应,属于氧化反应,故D说法正确;

故选D。

2.D

【详解】A、通常状况下,氧气的密度略大于空气,故A错误,不符合题意;

B、物质与氧气发生化学反应时总会放热,不一定会发光,如缓慢氧化就不会发光,故B错误,不符合题意;

C、自然界的燃烧大多数都是物质与氧气发生的氧化反应,故C错误,不符合题意;

D、通过加压降温,氧气能液化成淡蓝色的液体,故D正确,符合题意;

故选D。

3.D

【详解】A、氧气的化学性质比较活泼,能跟许多物质发生反应,故A错误;

B、氧气不易溶于水,故B错误;

C、液氧具有助燃性,但没有可燃性,氧气不能燃烧,故C错误;

D、氧气能供给呼吸,故D正确;

故选D。

4.D

【详解】A、氧气的化学性质很活泼,可以与许多的金属,非金属发生反应,此选项错误;

B、二氧化碳是植物光合作用的原料,氧气是植物光合作用的产物,此选项错误;

C、氧气不易溶于水,少量的氧气溶于水可以供给鱼类呼吸,此选项错误;

D、氧化反应的定义是物质与氧气发生的反应,所以物质与氧气的反应属于氧化反应,此选项正确。

故选D。

5.D

【详解】A、氧气不易溶于水,可用采用排水法进行收集,正确;

B、氧气可以支持燃烧,说明氧气具有助燃性,正确;

C、氧气能供给呼吸,它和体内物质反应,释放能量,维持生命活动需要,正确;

D、燃烧、食物腐烂都是物质与氧气发生的氧化反应,燃烧发光、放热,食物腐烂放热,但不发光,错误。

故选D。

6.D

【详解】A、纳米铁粉在空气中燃烧,放出大量的热,锥形瓶中的水可防止生成物溅落炸裂瓶底,故正确;

B、纳米铁粉在空气中燃烧,放出大量的热,使装置内气体膨胀,一段时间后,消耗氧气,装置内气体减少,会观察到气球先膨胀后又变小,故正确;

C、纳米铁粉在空气中不易自燃,但稍加热即可剧烈燃烧,燃烧是与空气中氧气反应生成四氧化三铁,纳米铁粉燃烧反应的符号表达式为:Fe+O2Fe3O4,故正确;

D、对比细铁丝在空气中不能燃烧,可知物质与氧气的接触面积是反应能否发生的因素之一,故错误;

故选:D。

7.C

【详解】A、把红热的木炭,缓慢由瓶口伸入到瓶底,可以使木炭与氧气充分接触,现象更明显,不符合题意;

B、硫在氧气中燃烧生成二氧化硫,二氧化硫有毒,散逸到空气中,会污染空气,二氧化硫能与水反应,故集气瓶中事先放入少量水,用于吸收生成的有毒气体二氧化硫,不符合题意;

C、红磷在空气中燃烧,产生大量白烟,没有白雾,符合题意;

D、红热的铁丝在氧气中燃烧,放出大量的热,集气瓶中预先放入少量水,可以防止高温熔融物溅落,炸裂瓶底,不符合题意。

故选C。

8.C

【详解】A、红磷在氧气中燃烧,产生大量的白烟而不是白雾,故选项说法错误;

B、铁丝在氧气中剧烈燃烧,火星四射,生成一种黑色固体,生成四氧化三铁是实验结论而不是实验现象,,描述实验现象不能出现物质的名称,故选项说法错误;

C、硫粉在氧气中燃烧,发出明亮的蓝紫色火焰,产生一种具有刺激性气味的气体,故选项说法正确;

D、木炭在氧气中燃烧,发出白光,生成能使澄清石灰水变浑浊的气体,故选项说法错误;

故选C。

9.B

【详解】A、熄灭酒精灯时用灯帽盖灭,盖灭时轻提一下灯帽的原因是:防止温度降低压强变小,下次使用不易打开,同时也使生成水分蒸发掉,故说法正确;

B、加热铝片时发现石蜡熔化,是因为铝片具有导热性,故选项错误;

C、加热后铝片不再光亮,是因为铝和氧气反应生成了氧化铝,故说法正确;

D、加热金属片时,为了安全最好用坩埚钳,故说法正确。

故选B。

10.A

【详解】A.硫、木炭、铁丝在氧气中燃烧,都放出热量,故选项A说法正确;

B.硫、木炭在氧气中燃烧,分别生成二氧化硫、二氧化碳气体,故选项B说法错误;

C.硫在氧气中燃烧,产生蓝紫色火焰;木炭在氧气中燃烧,发出白光;铁丝在氧气中剧烈燃烧,火星四射,故选项C说法错误;

D.做木炭在氧气中燃烧的实验,无需在集瓶底部放少量水,故选项D说法错误。

故选A。

11.D

【详解】A、生成二氧化硫是实验结论不是实验现象,该选项说法不正确;

B、铁在空气中不能燃烧,该选项说法不正确;

C、木炭在氧气中燃烧发出白光,生成无色无味的气体,没有黑色固体,该选项说法不正确;

D、红磷在空气中燃烧会发出黄白色火焰,放热,有大量白烟,该选项说法正确。

故选D。

12.D

【详解】A、植物呼吸的过程反应缓慢,不容易察觉,属于缓慢氧化,不符合题意;

B、食物腐烂是物质与氧气发生的不容易察觉的缓慢氧化过程,不符合题意;

C、钢铁生锈是物质与氧气、水共同作用,不易被察觉,属于缓慢氧化,不符合题意;

D、冰雪融化,由固态水变成液体水,状态发生改变,没有新物质生成,是物理变化,不属于缓慢氧化,符合题意。

故选D。

13.D

【详解】A、有机肥的腐熟属于缓慢氧化;

B、动植物的呼吸作用是有机物与氧气反应,属于缓慢氧化;

C、食物的腐败是食物与氧气反应,属于缓慢氧化;

D、酒精燃烧是酒精和氧气反应生成水和二氧化碳,过程中发光、放热,属于剧烈氧化;

D属于剧烈氧化,与A、B、C缓慢氧化不同。

故选:D。

14.D

【分析】判断镁条燃烧是化学变化的依据是生成了新物质。

【详解】①发光不一定是化学变化,灯泡发光属于物理变化,则①错误;

②放热不一定是化学变化,液化放热属于物理变化,则②错误;

③镁条变短不一定发生化学变化,则③错误;

④生成白色固体,白色固体为氧化镁,有新物质生成,则④正确。

故选D。

15.(1)红磷用量不足或装置漏气或没有冷却至室温就打开弹簧夹了

(2)4P+5O22P2O5

(3)碳与氧气反应生成二氧化碳,使瓶内外没有压强差

【详解】(1)测定空气中氧气含量时,进入瓶中的水的体积少于五分之一,可能原因为:红磷少量(集气瓶中的气体没有完全消耗)、或装置漏气(红磷燃烧消耗氧气,装置中压强变小,空气进入装置中)、或未冷却就打开弹簧夹(装置中的气体受热膨胀)等。

(2)该实验中,红磷燃烧生成五氧化二磷,反应的化学方程式为。

(3)碳燃烧生成二氧化碳气体,会使瓶内外没有压强差,烧杯中的水不能发生倒吸,则不能用碳代替红磷来完成该实验。

16.(1)A

(2)78%

(3)低

(4) 吸收二氧化碳 木炭不能完全消耗氧气(合理即可)

【详解】(1)A、拉瓦锡首先通过实验得出空气是由氮气和氧气组成的结论,故选项正确;

B、居里夫人开创了放射性理论,发现两种新元素钋和镭,故选项错误;

C、门捷列夫在化学上的主要贡献是发现了元素周期律,并编制出元素周期表,故选项错误;

D、诺贝尔在化学上的主要贡献发明了炸药,故选项错误。

故选:A。

(2)空气的成分按体积分数计算:氮气大约占78%、氧气大约占21%、稀有气体大约占0.94%、二氧化碳大约占0.03%、水蒸气和其它气体和杂质大约占0.03%,根据示意图,“a”占的比例最大,为氮气,故“a”的数值是78%;

(3)在低温条件下加压,使空气转变为液态,然后蒸发,由于液态氮的沸点是‐196℃,比液态氧的沸点(‐183℃)低,因此氮气首先从液态空气中蒸发出来,剩下的主要是液态氧。

(4)①木炭燃烧生成二氧化碳,故二氧化碳的浓度会逐渐增大,故气体b是二氧化碳,反应一段时间后,二氧化碳的浓度下降,说明试剂X能吸收二气化碳,故试剂X的主要作用是:吸收二氧化碳;

②木炭燃烧,消耗氧气,由图2左图可知,随着反应的进行,氧气的浓度逐渐减小,当氧气浓度为10%左右时,不再变化,说明这时木炭已经熄灭,说明氧气没有被完全消耗,故不能用木炭代替红磷测定空气中气气的含量,理由是:木炭不能完全消耗氧气(或木炭燃烧结束后仍有10%左右的氧气剩余)。

17.(1) 化合反应

(2)28

(3)温度

(4) 红磷燃烧放热,导致瓶内温度升高,压强变大 红磷燃烧消耗瓶内氧气且温度逐渐降至室温 打开弹簧夹

(5) 17.5% 装置漏气(合理即可)

【详解】(1)①红磷和氧气在点燃的条件下反应生成五氧化二磷,反应的文字表达式为: ,故填: 。

②红磷燃烧的反应中,反应物有两种,生成物有一种,该反应属于化合反应,故填:化合反应。

(2)实验前集气瓶中的水为10mL,集气瓶的容积为100mL,则实验前集气瓶中空气的体积为90mL,其中氧气的体积为:,实验结束后进入集气瓶中水的体积为18mL,所以实验结束后理论上集气瓶中水的体积约为:,故填:28mL。

(3)随着反应的进行,氧气减少,氧气浓度减小,当红磷熄灭后,氧气不再减少,氧气的浓度也不再变化;红磷燃烧放热,使瓶内温度升高,当红磷熄灭后,瓶内的温度逐渐降至室温。观察图2中X曲线的走势,符合瓶内温度的变化情况,故填:温度。

(4)①图2压强曲线中,BC段气压变化的原因是红磷燃烧放热,导致瓶内温度升高,压强变大,故填:红磷燃烧放热,导致瓶内温度升高,压强变大。

②CD段气压变化的原因是红磷燃烧消耗瓶内氧气且温度逐渐降至室温,使瓶内压强逐渐变小,故填:红磷燃烧消耗瓶内氧气且温度逐渐降至室温。

③由图2知,DE段气压快速变大是因为打开弹簧夹,水进入集气瓶的缘故,故填:打开弹簧夹。

(5)①试管内空气的体积为25mL,若反应前注射器活塞位于15mL,若没有弹簧夹反应完毕后,注射器活塞位于8mL刻度处,由此知该实验中消耗氧气的体积为:,则该实验测得空气中氧气的体积分数为:,故填:17.5%。

②该实验结果与理论值有差异的可能原因是:装置漏气导致空气进入、未冷却到室温就打开弹簧夹导致气体膨胀等,故填:装置漏气(合理即可)。

18.(1)

(2)气体进入气球

(3)水进入A、B两个集气瓶中

【解析】(1)

红磷燃烧生成五氧化二磷,文字表达式为:;

(2)

红磷燃烧放热,使装置内压强变大,气体进入气球,等反应结束,冷却到室温后,气球内仍有气体存在,装置内压强变化大,故进入水的体积偏大;

(3)

左侧装置内红磷燃烧消耗了氧气,压强减小,同时打开止水夹a、b、c,B中气体和烧杯中的水会进入A中,B中的气体减少气压变小,烧杯中的水也会被压入B中,所以可观察到水进入A、B两个集气瓶中。

同课章节目录

- 绪言 化学使世界变得更加绚丽多彩

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的结构

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题 1 质量守恒定律

- 课题 2 如何正确书写化学方程式

- 课题 3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题 1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动 3 燃烧的条件