山东省烟台市2022-2023学年高三上学期期末学业水平诊断历史试题(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 山东省烟台市2022-2023学年高三上学期期末学业水平诊断历史试题(Word版含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 492.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-01-16 11:15:01 | ||

图片预览

文档简介

烟台市2022-2023学年高三上学期期末学业水平诊断

历史试题

说明:本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。满分100分,考试时间90分钟。第Ⅰ卷的答案涂在答题卡相应位置上,第Ⅱ卷答案直接写在答题卡上。考试结束后,只交答题卡。

第Ⅰ卷 (选择题 45分)

一、选择题:本大题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.清初学者王夫之说:“秦以私天下之心而罢侯置守,而天假其私以行其大公。”即置郡县为“行其大公”。民初学者章太炎说:“古先民平其政者,莫遂于秦。” “平其政”即“使人们在政治上平等”,“行其大公”和“平其政者”体现在

A.百姓不再是封君的属民 B.政务处理的高度程序化

C.依据才干政绩任免官吏 D.郡县制更利于皇帝集权

2.北宋中期各地知州积极修建亭台馆榭以供民众游玩,甚至将其作为一项重要政务。欧阳修《丰乐亭记》载:“夫宜上恩德,以与民共乐,刺史之事也。”范仲淹曾在名胜“严子陵钓台”边修建先贤祠堂以“咏其风”,认为这样“有大功于名教”。上述材料佐证了北宋

A.注重推行社会教化 B.放松了对经济的控制

C.鼓励文学艺术创作 D.实行崇文抑武的方针

3.一位近代学者就某次武汉之行回忆道:“最触目之点有二:其一,青天白日满地红旗按户悬挂,(若)布旗不备,以纸代之;其二,政治口号之多超于国内各香烟公司广告之上,譬如‘一切权力属于党’……‘巩固革命联合战线’ 此外有省党部、市党部、工会、学生会各编制标语”。这段回忆可用于研究

A.国民革命时期的宣传攻势 B.武昌起义胜利的庆祝活动

C.抗日民族统一战线的巩固 D.国共两党合作的民意基础

4.据统计,1952年全国主要农产品产量显著增加,粮食比1949年增长44.8%,棉花产量比1949年增长193.7%。这一变化

A.调动了人民生产的积极性 B.奠定了工业化建设的基础

C.推动了农业合作化的实现 D.加快了土地改革运动进程

5.下图为《中国青年报》记者关于中共某次重大会议的报道摘录。这次会议

出席大会的1026个代表,代表1073万名党员 党员个人身份公开了,党的组织分布在全国城乡。他们来自工厂、学校和农村,山间、海滨和国防前线,从容不迫地坐着火车、轮船、汽车、飞机,像来到家里一样来到北京!

毛泽东在开幕时说道:“一个地广人多,情况复杂的大国,彻底完成了资产阶级民主革命,又取得了社会主义革命的决定性胜利……”。

A.为民主革命在全国的胜利奠定了基础 B.确定党的工作重心由农村向城市转移

C.明确了社会主义改造和工业化的任务 D.是社会主义建设道路的一次成功探索

6.人类最初的各农业文明及早期的各帝国出现于北纬30度上下的区域;公元前800年至公元前200年之间,尤其是公元前600年至公元前300年间,在这个纬度区间出现了人类历史上的“轴心时代”,虽然有千山万水的阻隔,各个文明却都出现了伟大的精神导师,文化也有很多相通的地方。这些现象说明

A.早期人类各文明体有着密切的联系 B.人类文明的发展有一定的内在规律

C.人类文明发展均是大河文明的体现 D.地理气候是文明发展的决定性因素

7.亚瑟王传说是公元5世纪时的英格兰国王,他是否真实存在过,至今尚有争议。但他的事迹在12世纪以后被吟游诗人不断地传颂,其中公认的集大成作品为15世纪的《亚瑟王之死》,在这些作品中他被塑造为统一不列颠群岛的具有骑士精神的完美君主。这一现象

A.反映了英国人民强化王权的愿望 B.体现资产阶级的时代诉求

C.适应了民族国家意识形成的需要 D.深受文艺复兴运动的影响

8.11—12世纪的西欧城市中,农奴和有农奴身份的手工业者都是商品的私有者和交易者。封建主参加交易,必须承认对方的独立意志和平等身份,因而吸引大批农奴、自由农和小贵族抛弃庄园奔向城镇。这说明城市的兴起

A.刺激了庄园经济商业化 B.提高了世俗君主的地位

C.奠定了民主政治的基础 D.促进了封建关系的解体

9.15世纪,意大利人为了使服装符合人体结构和方便运动,通常在关节处留出缝隙并用绳带连接,使里面的白色内衣露出来,形成独特的装饰效果。同时,在此基础上逐步形成了可以摘卸、独立剪裁、独立制作的袖子。意大利人的这一服饰风格

A.成为挑战神学世界观的关键 B.借鉴了科学革命的研究成果

C.反映出新教倡导节俭的观念 D.渗透着浓厚的人文主义色彩

10. 19世纪初爆发的拉丁美洲独立运动与北美独立战争、法国大革命等共同构成所谓的“大西洋革命”,但拉丁美洲独立运动却是一场“早产”革命,独立后的拉美民族民主被称为“早产”革命的主要依据是

A.法国大革命削弱了宗主国的统治 B.美国对拉美的经济侵略和武装干涉

C.拉美地区资本主义经济发展薄弱 D.独立前拉美民族民主意识尚未觉醒

11.自第一次世界大战之后,支配世界革命的记忆,已不复是1789年的法国大革命。渗透它的文化,已不再是1914年前所了解的那种资产阶级文化。自1914年以后,世界果真变得与以往完全不同。这里的“完全不同”是指

A.社会主义道路的实践与探索 B.资本主义列强进入帝国主义阶段

C.世界民族解放运动达到高潮 D.世界殖民扩张呈现集团对抗格局

12.20世纪20年代前半期,苏联沿袭一战爆发后沙皇政府实行的禁酒政策,但酗酒和自制烧酒现象在全国各地依然盛行。30年代,苏联农民酒类消费量急剧减少,档案文献中也很少提及手工酿酒问题。这一变化的原因是

A.农业产量下消导致原料匮乏 B.农业集体化与计划经济逐步建立

C.社会转型提升国民法律意识 D.经济危机波及苏联影响农民收入

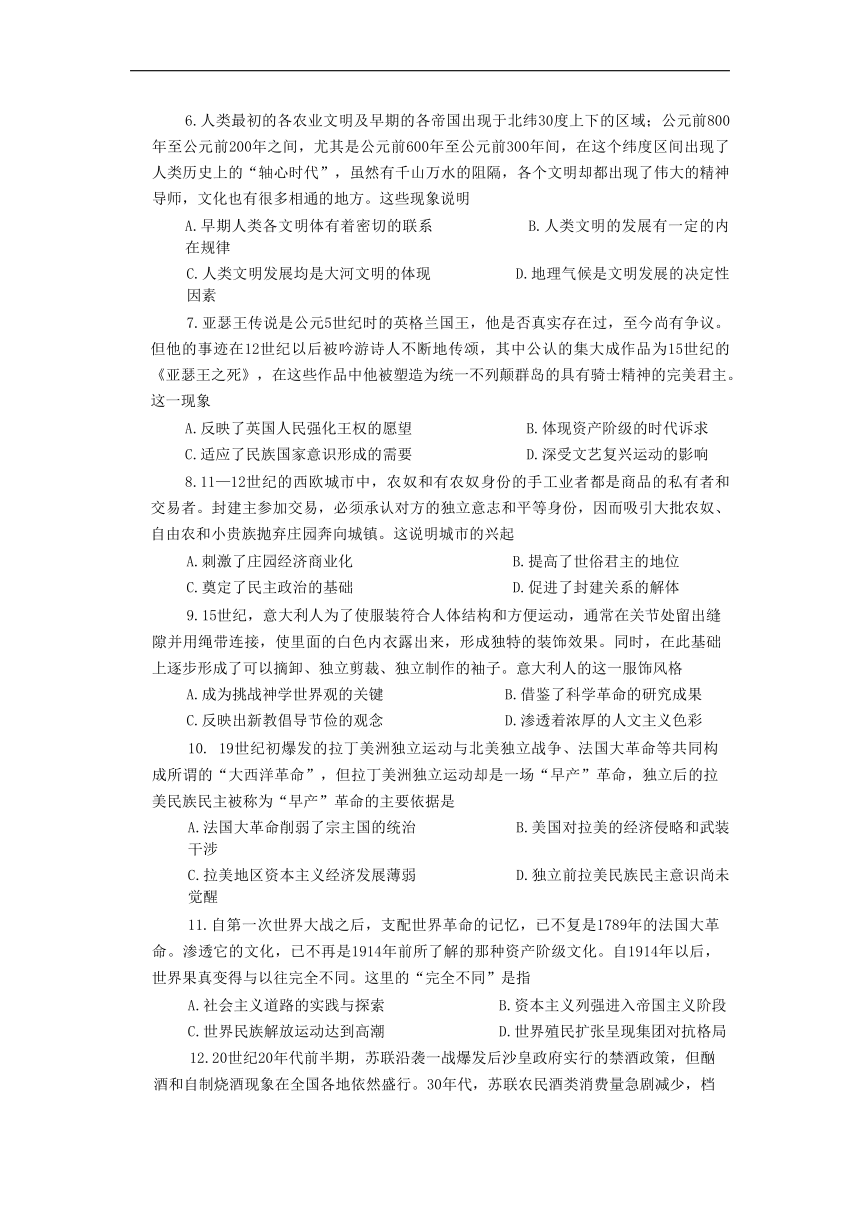

13.下图是1500—2000年,中、美、英、日四国国家实力变迁示意图(Y轴为国家实力对比),下列说法正确的是

A.①在19世纪中期到20世纪中期国家经济实力持续下降

B.两次工业革命一度使②成为“日不落帝国”

C.③在19世纪中后期和20世纪中期的两次发展都与美国有关

D.④在20世纪50年代霸权地位受到冲击

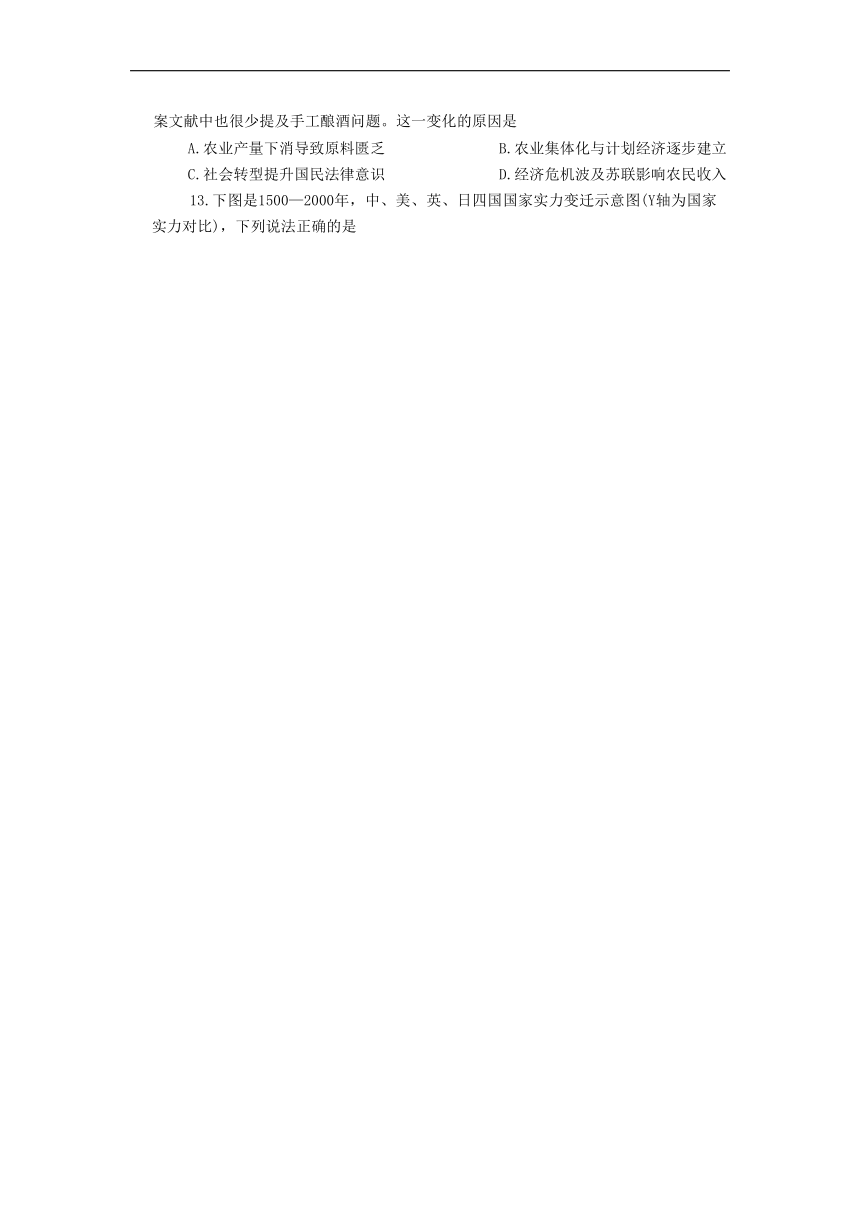

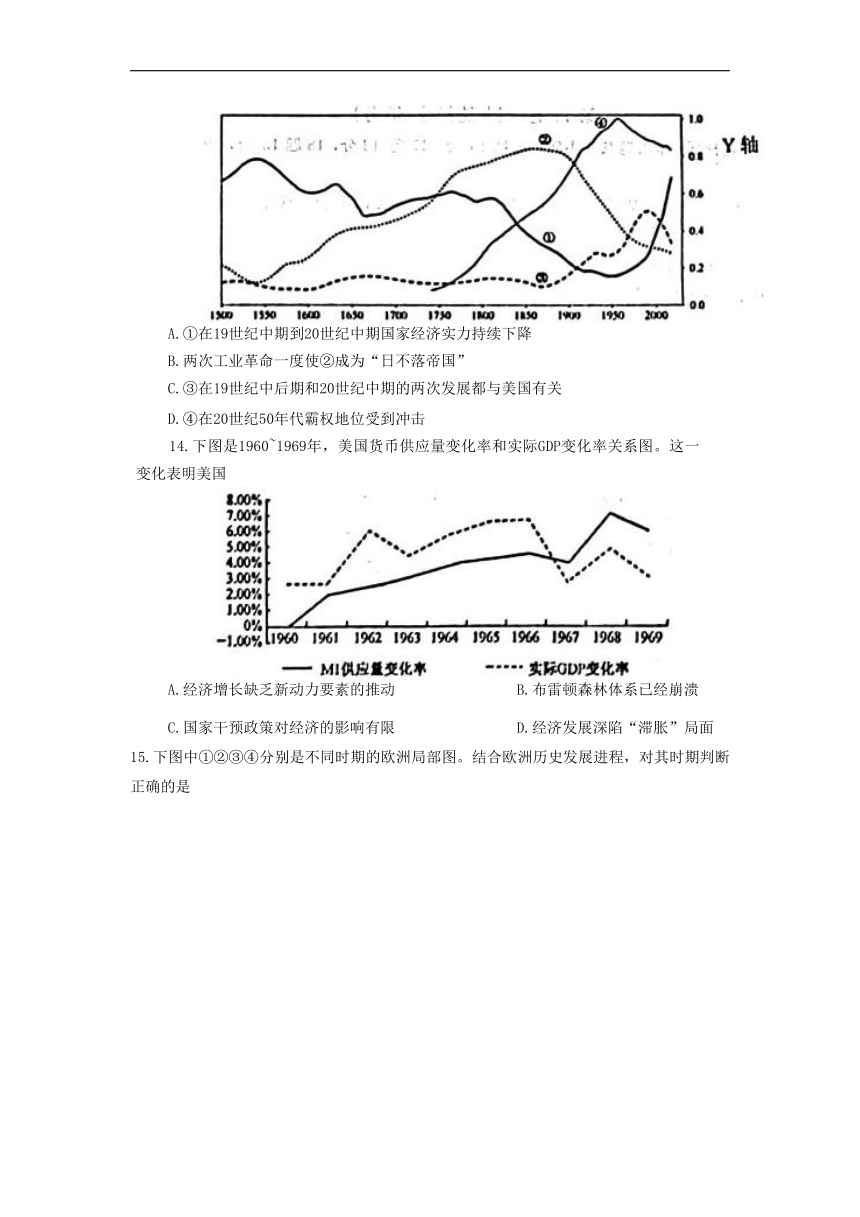

14.下图是1960~1969年,美国货币供应量变化率和实际GDP变化率关系图。这一变化表明美国

A.经济增长缺乏新动力要素的推动 B.布雷顿森林体系已经崩溃

C.国家干预政策对经济的影响有限 D.经济发展深陷“滞胀”局面

15.下图中①②③④分别是不同时期的欧洲局部图。结合欧洲历史发展进程,对其时期判断正确的是

A.图①是一战之前 B.图②是一战之后 C.图③是二战之后 D.图④是当今时代

第Ⅱ卷 (非选择题55分)

二、非选择题:本大题共4小题,16题16分,17题13分,18题12分,19题14分,共55分.

16.(16分)下表是某历史兴趣小组搜集到的关于魏晋南北朝和唐朝的资料。阅读材料,回答问题。

(1)根据上述材料,为该兴趣小组拟定一个研究主题,并说明研究此主题的意义。(6分)

(2)结合所学,依据材料提供的角度为该主题拟定研究提纲。(要求:提纲应角度全面、层次清晰.)(10分)

17.(13分)

材料 小说《平凡的世界》通过描写孙少安的生活历程,勾画了20世纪七八十年代中国西北农村的社会变革,许多情节反映了现代中国的重大变化。阅读材料,回答问题。材料 1976年,双水村大队第一生产队队长孙少安因给社员分自留地受到公社批判 1978年初,在孙少安主持下,制订了一份“农业作业组生产合同”,准备实行包产到组的生产责任制,但此合同被村支书看到后,大叫 “走资本主义道路”,迅速反映到公社,后又交县委讨论,最后又有地区革委会主任下达指示坚决制止!

1979年春,孙少安却领导生产队率先在全村推广了责任制。头脑灵活的少安又进城拉砖,把赚来的第一桶金和借来的钱放在一起创办了一家砖厂,成了公社的“冒尖户”,并在选举中成为新一届村委会主任。

结合所学知识,对材料所反映的社会变化进行合理解读。(13分)

18.(12分)火炬,又称火把,是一种用来照明和传送火的工具,火炬象征着光明、进步,凝聚着时代精神。阅读材料,回答问题。

依据材料和所学,对材料中“火炬”的内涵进行解读。(12分)

19.(14分)从一战结束到20世纪中期,美国直接介入世界殖民地问题的解决过程,产生重要影响。阅读材料,回答问题。

时间 主张

1919年 成尔逊认为殖民国家不应作为殖民地的主人行事,而应作为当地居民和国际利益的委托人行事;因而提出以国联“责任统治”的方式改革欧洲殖民体系。结果只是将德国、奥斯曼帝国的殖民地置于国联管理之下。

1941年 罗斯福认为应对托管区直接进行国际化管理,保证这些地区对所有国家开放,各国在这些地区的劳工、资本、企业的发展机会均等。

1942年 罗斯福主张建立一个全球性的组织,在其监督下,把尚没有获得自治权的地区委托给一个或几个会员国暂时管理,托管地将在政治、经济、社会取得进步的条件下获得独立;美国应担当起领导责任。

1950年 美国国务院出台文件:支持所有殖民地自治,促进殖民地区经济的平衡发展,在殖民地和其他国家之间扩展经济活动。

1953年 杜勒斯认为殖民地区已成为西方与苏联阵营进行激烈竞争的战场,美国应暂助殖民地获得自治或独立。

1956年 英法与埃及苏伊士运河之争中,美国谴责英法并施加压力。

依据材料结合所学知识,评析美国关于殖民地问题的政策演变。(14分)

烟台市2022-2023学年高三上学期期末学业水平诊断

历史 参考答案

1.C 2.A 3.A 4.B 5.D 6.B 7.C 8.D 9.D 10.C 11.A 12.B 13.C 14.C 15.A

16.(16分)

主题:

示例:魏晋南北朝和唐朝时期各民族的交融与发展。(2分)

意义:有助于了解中国古代的民族关系;通过探究深化理解各民族间的交流互补推动了中国统一多民族国家的发展(中华民族是各民族共同缔造的);增强对中华民族的认同感;对我们当今的民族政策有借鉴意义。(任意两点4分)

(2)提纲:(10分)

示例:

一 政治

1.制度创新(三省六部制)2.管理制度(设置行政机构)3.民族政策(会盟/册封/和亲)

二、经济

1.土地制度(均田制)2.商业贸易(互市)

三、思想文化

1.儒学的传播2.华夏认同观念

四、社会生活

1.通婚杂居2.语言3.服饰4.姓氏

(学生从其他角度如魏晋南北朝(大分裂时期)的民族交融与发展和唐朝(大一统时期)的民族交融与发展角度回答也可同等赋分。)

17.(13分)

社会变化:冲破“左倾”思想的束缚,确立实事求是的思想路线;突破人民公社体制的束缚,实行生产责任制,发展个体经济;由上级任命到村民民主选举,基层民主制度得到发展。

这一时期,关于真理标准问题的讨论,解放了人们的思想,十一届三中全会的召开,做出了把党和国家工作中心转移到经济建设上来,实行改革开放的战略决策,推动中国进入社会主义现代化建设新时期。

这些变化体现了社会转型时期的探索,思想解放推动改革开放的顺利进行;农村经济体制改革极大地解放了农村生产力;基层民主制度的实行,有利于社会主义民主政治建设的进一步发展。

18.(12分)

“文明的火炬”代表了阿拉伯文化的开放包容以及在文化传播中的桥梁作用。阿拉伯在对外扩张的同时积极吸收被征服地区的文化,广泛翻译波斯、印度、希腊和罗马的文献。阿拉伯的百年翻译运动促进了东西方文化的交流,为文艺复兴准备了文化条件。

卢梭墓碑上的火炬代表了启蒙运动理性、科学、革命等内涵。随着资本主义经济的发展,新兴资产阶级要求摆脱专制王权和教会的思想束缚,他们对未来社会提出一些基本的政治思想,如卢梭主张主权在民。启蒙运动进一步解放了人们的思想,为资本主义制度的建立作了理论准备,推动了资产阶级革命和民族解放运动的发展。

“五月的风”象征着五四运动爱国、进步、民主、科学的精神。1919年巴黎和会上将德国在中国山东的权益转让给日本,引发五四运动,掀起救亡图存运动的高潮。五四运动是一场彻底反帝反封建的伟大爱国运动,是伟大的思想启蒙运动,是中国新民主主义革命的开始,激励着国人勿忘国耻,奋发图强。

19.(14分)

从一战后到20世纪中期,美国的殖民地政策经历了“委任统治”到“国际托管”,再到“非殖民地化”(支持殖民地自治或独立)的演变。

一战后,美国希望凭借强大的经济实力,扩大其影响,提出由国联“委任统治”的方式改革欧洲的殖民体系,以此削弱英法殖民帝国的势力。但因英法的反对,“委任统治”只局限于战败国的殖民地。

大危机和凡尔赛体系对殖民地处理不当引发二战的教训;“委任统治”制度在战争中被破坏;美国在二战期间实力威望大增,希望以“国际托管”代替各殖民帝国的统治,借此机会构建以美国为中心的国际秩序。

二战后,伴随殖民地民族主义运动的高涨,苏联对第三世界的争夺,以及美国自身经济发展的需要等,美国要求非殖民地化,因而向英法等国施加压力。

由上述历程可以看出,美国殖民地政策的调整,虽在一定程度上推动殖民地民族解放运动的发展,加速欧洲旧殖民体系的瓦解;但始终建立在自身利益和对世界霸权的追求之上,并没有真正考虑到殖民地人民的立场和选择。

历史试题

说明:本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。满分100分,考试时间90分钟。第Ⅰ卷的答案涂在答题卡相应位置上,第Ⅱ卷答案直接写在答题卡上。考试结束后,只交答题卡。

第Ⅰ卷 (选择题 45分)

一、选择题:本大题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.清初学者王夫之说:“秦以私天下之心而罢侯置守,而天假其私以行其大公。”即置郡县为“行其大公”。民初学者章太炎说:“古先民平其政者,莫遂于秦。” “平其政”即“使人们在政治上平等”,“行其大公”和“平其政者”体现在

A.百姓不再是封君的属民 B.政务处理的高度程序化

C.依据才干政绩任免官吏 D.郡县制更利于皇帝集权

2.北宋中期各地知州积极修建亭台馆榭以供民众游玩,甚至将其作为一项重要政务。欧阳修《丰乐亭记》载:“夫宜上恩德,以与民共乐,刺史之事也。”范仲淹曾在名胜“严子陵钓台”边修建先贤祠堂以“咏其风”,认为这样“有大功于名教”。上述材料佐证了北宋

A.注重推行社会教化 B.放松了对经济的控制

C.鼓励文学艺术创作 D.实行崇文抑武的方针

3.一位近代学者就某次武汉之行回忆道:“最触目之点有二:其一,青天白日满地红旗按户悬挂,(若)布旗不备,以纸代之;其二,政治口号之多超于国内各香烟公司广告之上,譬如‘一切权力属于党’……‘巩固革命联合战线’ 此外有省党部、市党部、工会、学生会各编制标语”。这段回忆可用于研究

A.国民革命时期的宣传攻势 B.武昌起义胜利的庆祝活动

C.抗日民族统一战线的巩固 D.国共两党合作的民意基础

4.据统计,1952年全国主要农产品产量显著增加,粮食比1949年增长44.8%,棉花产量比1949年增长193.7%。这一变化

A.调动了人民生产的积极性 B.奠定了工业化建设的基础

C.推动了农业合作化的实现 D.加快了土地改革运动进程

5.下图为《中国青年报》记者关于中共某次重大会议的报道摘录。这次会议

出席大会的1026个代表,代表1073万名党员 党员个人身份公开了,党的组织分布在全国城乡。他们来自工厂、学校和农村,山间、海滨和国防前线,从容不迫地坐着火车、轮船、汽车、飞机,像来到家里一样来到北京!

毛泽东在开幕时说道:“一个地广人多,情况复杂的大国,彻底完成了资产阶级民主革命,又取得了社会主义革命的决定性胜利……”。

A.为民主革命在全国的胜利奠定了基础 B.确定党的工作重心由农村向城市转移

C.明确了社会主义改造和工业化的任务 D.是社会主义建设道路的一次成功探索

6.人类最初的各农业文明及早期的各帝国出现于北纬30度上下的区域;公元前800年至公元前200年之间,尤其是公元前600年至公元前300年间,在这个纬度区间出现了人类历史上的“轴心时代”,虽然有千山万水的阻隔,各个文明却都出现了伟大的精神导师,文化也有很多相通的地方。这些现象说明

A.早期人类各文明体有着密切的联系 B.人类文明的发展有一定的内在规律

C.人类文明发展均是大河文明的体现 D.地理气候是文明发展的决定性因素

7.亚瑟王传说是公元5世纪时的英格兰国王,他是否真实存在过,至今尚有争议。但他的事迹在12世纪以后被吟游诗人不断地传颂,其中公认的集大成作品为15世纪的《亚瑟王之死》,在这些作品中他被塑造为统一不列颠群岛的具有骑士精神的完美君主。这一现象

A.反映了英国人民强化王权的愿望 B.体现资产阶级的时代诉求

C.适应了民族国家意识形成的需要 D.深受文艺复兴运动的影响

8.11—12世纪的西欧城市中,农奴和有农奴身份的手工业者都是商品的私有者和交易者。封建主参加交易,必须承认对方的独立意志和平等身份,因而吸引大批农奴、自由农和小贵族抛弃庄园奔向城镇。这说明城市的兴起

A.刺激了庄园经济商业化 B.提高了世俗君主的地位

C.奠定了民主政治的基础 D.促进了封建关系的解体

9.15世纪,意大利人为了使服装符合人体结构和方便运动,通常在关节处留出缝隙并用绳带连接,使里面的白色内衣露出来,形成独特的装饰效果。同时,在此基础上逐步形成了可以摘卸、独立剪裁、独立制作的袖子。意大利人的这一服饰风格

A.成为挑战神学世界观的关键 B.借鉴了科学革命的研究成果

C.反映出新教倡导节俭的观念 D.渗透着浓厚的人文主义色彩

10. 19世纪初爆发的拉丁美洲独立运动与北美独立战争、法国大革命等共同构成所谓的“大西洋革命”,但拉丁美洲独立运动却是一场“早产”革命,独立后的拉美民族民主被称为“早产”革命的主要依据是

A.法国大革命削弱了宗主国的统治 B.美国对拉美的经济侵略和武装干涉

C.拉美地区资本主义经济发展薄弱 D.独立前拉美民族民主意识尚未觉醒

11.自第一次世界大战之后,支配世界革命的记忆,已不复是1789年的法国大革命。渗透它的文化,已不再是1914年前所了解的那种资产阶级文化。自1914年以后,世界果真变得与以往完全不同。这里的“完全不同”是指

A.社会主义道路的实践与探索 B.资本主义列强进入帝国主义阶段

C.世界民族解放运动达到高潮 D.世界殖民扩张呈现集团对抗格局

12.20世纪20年代前半期,苏联沿袭一战爆发后沙皇政府实行的禁酒政策,但酗酒和自制烧酒现象在全国各地依然盛行。30年代,苏联农民酒类消费量急剧减少,档案文献中也很少提及手工酿酒问题。这一变化的原因是

A.农业产量下消导致原料匮乏 B.农业集体化与计划经济逐步建立

C.社会转型提升国民法律意识 D.经济危机波及苏联影响农民收入

13.下图是1500—2000年,中、美、英、日四国国家实力变迁示意图(Y轴为国家实力对比),下列说法正确的是

A.①在19世纪中期到20世纪中期国家经济实力持续下降

B.两次工业革命一度使②成为“日不落帝国”

C.③在19世纪中后期和20世纪中期的两次发展都与美国有关

D.④在20世纪50年代霸权地位受到冲击

14.下图是1960~1969年,美国货币供应量变化率和实际GDP变化率关系图。这一变化表明美国

A.经济增长缺乏新动力要素的推动 B.布雷顿森林体系已经崩溃

C.国家干预政策对经济的影响有限 D.经济发展深陷“滞胀”局面

15.下图中①②③④分别是不同时期的欧洲局部图。结合欧洲历史发展进程,对其时期判断正确的是

A.图①是一战之前 B.图②是一战之后 C.图③是二战之后 D.图④是当今时代

第Ⅱ卷 (非选择题55分)

二、非选择题:本大题共4小题,16题16分,17题13分,18题12分,19题14分,共55分.

16.(16分)下表是某历史兴趣小组搜集到的关于魏晋南北朝和唐朝的资料。阅读材料,回答问题。

(1)根据上述材料,为该兴趣小组拟定一个研究主题,并说明研究此主题的意义。(6分)

(2)结合所学,依据材料提供的角度为该主题拟定研究提纲。(要求:提纲应角度全面、层次清晰.)(10分)

17.(13分)

材料 小说《平凡的世界》通过描写孙少安的生活历程,勾画了20世纪七八十年代中国西北农村的社会变革,许多情节反映了现代中国的重大变化。阅读材料,回答问题。材料 1976年,双水村大队第一生产队队长孙少安因给社员分自留地受到公社批判 1978年初,在孙少安主持下,制订了一份“农业作业组生产合同”,准备实行包产到组的生产责任制,但此合同被村支书看到后,大叫 “走资本主义道路”,迅速反映到公社,后又交县委讨论,最后又有地区革委会主任下达指示坚决制止!

1979年春,孙少安却领导生产队率先在全村推广了责任制。头脑灵活的少安又进城拉砖,把赚来的第一桶金和借来的钱放在一起创办了一家砖厂,成了公社的“冒尖户”,并在选举中成为新一届村委会主任。

结合所学知识,对材料所反映的社会变化进行合理解读。(13分)

18.(12分)火炬,又称火把,是一种用来照明和传送火的工具,火炬象征着光明、进步,凝聚着时代精神。阅读材料,回答问题。

依据材料和所学,对材料中“火炬”的内涵进行解读。(12分)

19.(14分)从一战结束到20世纪中期,美国直接介入世界殖民地问题的解决过程,产生重要影响。阅读材料,回答问题。

时间 主张

1919年 成尔逊认为殖民国家不应作为殖民地的主人行事,而应作为当地居民和国际利益的委托人行事;因而提出以国联“责任统治”的方式改革欧洲殖民体系。结果只是将德国、奥斯曼帝国的殖民地置于国联管理之下。

1941年 罗斯福认为应对托管区直接进行国际化管理,保证这些地区对所有国家开放,各国在这些地区的劳工、资本、企业的发展机会均等。

1942年 罗斯福主张建立一个全球性的组织,在其监督下,把尚没有获得自治权的地区委托给一个或几个会员国暂时管理,托管地将在政治、经济、社会取得进步的条件下获得独立;美国应担当起领导责任。

1950年 美国国务院出台文件:支持所有殖民地自治,促进殖民地区经济的平衡发展,在殖民地和其他国家之间扩展经济活动。

1953年 杜勒斯认为殖民地区已成为西方与苏联阵营进行激烈竞争的战场,美国应暂助殖民地获得自治或独立。

1956年 英法与埃及苏伊士运河之争中,美国谴责英法并施加压力。

依据材料结合所学知识,评析美国关于殖民地问题的政策演变。(14分)

烟台市2022-2023学年高三上学期期末学业水平诊断

历史 参考答案

1.C 2.A 3.A 4.B 5.D 6.B 7.C 8.D 9.D 10.C 11.A 12.B 13.C 14.C 15.A

16.(16分)

主题:

示例:魏晋南北朝和唐朝时期各民族的交融与发展。(2分)

意义:有助于了解中国古代的民族关系;通过探究深化理解各民族间的交流互补推动了中国统一多民族国家的发展(中华民族是各民族共同缔造的);增强对中华民族的认同感;对我们当今的民族政策有借鉴意义。(任意两点4分)

(2)提纲:(10分)

示例:

一 政治

1.制度创新(三省六部制)2.管理制度(设置行政机构)3.民族政策(会盟/册封/和亲)

二、经济

1.土地制度(均田制)2.商业贸易(互市)

三、思想文化

1.儒学的传播2.华夏认同观念

四、社会生活

1.通婚杂居2.语言3.服饰4.姓氏

(学生从其他角度如魏晋南北朝(大分裂时期)的民族交融与发展和唐朝(大一统时期)的民族交融与发展角度回答也可同等赋分。)

17.(13分)

社会变化:冲破“左倾”思想的束缚,确立实事求是的思想路线;突破人民公社体制的束缚,实行生产责任制,发展个体经济;由上级任命到村民民主选举,基层民主制度得到发展。

这一时期,关于真理标准问题的讨论,解放了人们的思想,十一届三中全会的召开,做出了把党和国家工作中心转移到经济建设上来,实行改革开放的战略决策,推动中国进入社会主义现代化建设新时期。

这些变化体现了社会转型时期的探索,思想解放推动改革开放的顺利进行;农村经济体制改革极大地解放了农村生产力;基层民主制度的实行,有利于社会主义民主政治建设的进一步发展。

18.(12分)

“文明的火炬”代表了阿拉伯文化的开放包容以及在文化传播中的桥梁作用。阿拉伯在对外扩张的同时积极吸收被征服地区的文化,广泛翻译波斯、印度、希腊和罗马的文献。阿拉伯的百年翻译运动促进了东西方文化的交流,为文艺复兴准备了文化条件。

卢梭墓碑上的火炬代表了启蒙运动理性、科学、革命等内涵。随着资本主义经济的发展,新兴资产阶级要求摆脱专制王权和教会的思想束缚,他们对未来社会提出一些基本的政治思想,如卢梭主张主权在民。启蒙运动进一步解放了人们的思想,为资本主义制度的建立作了理论准备,推动了资产阶级革命和民族解放运动的发展。

“五月的风”象征着五四运动爱国、进步、民主、科学的精神。1919年巴黎和会上将德国在中国山东的权益转让给日本,引发五四运动,掀起救亡图存运动的高潮。五四运动是一场彻底反帝反封建的伟大爱国运动,是伟大的思想启蒙运动,是中国新民主主义革命的开始,激励着国人勿忘国耻,奋发图强。

19.(14分)

从一战后到20世纪中期,美国的殖民地政策经历了“委任统治”到“国际托管”,再到“非殖民地化”(支持殖民地自治或独立)的演变。

一战后,美国希望凭借强大的经济实力,扩大其影响,提出由国联“委任统治”的方式改革欧洲的殖民体系,以此削弱英法殖民帝国的势力。但因英法的反对,“委任统治”只局限于战败国的殖民地。

大危机和凡尔赛体系对殖民地处理不当引发二战的教训;“委任统治”制度在战争中被破坏;美国在二战期间实力威望大增,希望以“国际托管”代替各殖民帝国的统治,借此机会构建以美国为中心的国际秩序。

二战后,伴随殖民地民族主义运动的高涨,苏联对第三世界的争夺,以及美国自身经济发展的需要等,美国要求非殖民地化,因而向英法等国施加压力。

由上述历程可以看出,美国殖民地政策的调整,虽在一定程度上推动殖民地民族解放运动的发展,加速欧洲旧殖民体系的瓦解;但始终建立在自身利益和对世界霸权的追求之上,并没有真正考虑到殖民地人民的立场和选择。

同课章节目录