2022-2023学年人教版九年级化学下册 10.2酸和碱的中和反应——以《探秘肿瘤的化学消融疗法》为例 教学设计(表格式)

文档属性

| 名称 | 2022-2023学年人教版九年级化学下册 10.2酸和碱的中和反应——以《探秘肿瘤的化学消融疗法》为例 教学设计(表格式) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 16.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-01-15 16:23:44 | ||

图片预览

文档简介

10.2酸和碱的中和反应——以《探秘肿瘤的化学消融疗法》为例 教学设计

一、教学目标

1.通过对盐酸与氢氧化钠溶液是否发生反应的探究、盐酸与氢氧化钠反应生成物的探究、不同浓度反应物放出热量不同的探究、反应物量的探究,强化了从物质变化角、元素守恒、能量变化、定量角度认识化学反应。

2.通过分组实验观察现象、微粒摆放认清中和反应及其本质,方程式的书写,能从宏观、微 观、符号三个层面表征中和反应。

3.通过多角度认识化学反应思维模型的构建,学会从多角度认识化学反应的一般思路和方法。

4.通过了解中和反应在治疗癌症方面的应用及发展前景,体会中和反应在生命科学、医学方面的应用,通过应用的发展前景及面临的困难,激发学生的社会责任感。

二、教材分析

本节是在“物质变化和转化”大概念统领下,学生从多角度认识中和反应本质及其应用的一节课。

1.核心知识:中和反应及其本质。

2.学科价值:

(1)从知识结构来看,本节内容作为酸、碱性质的延续,单独列为一个课题 进行研究,形成了初中阶段酸碱知识完整的结构框架,体现了其重要地位。同时也为后续复分解反应及高中阶段离子反应的学习打下良好的基础。

(2)从学科能力来看,借助实验和事实,运用实验探究、证据推理、模型认知与建构等科学方法,培养学生的逻辑思维能力、科学探究能力,落实学科核心素养。

(3)从学科观念来看,通过多角度认识化学反应,形成基于化学反应的变化观念。

3.社会价值:通过体会中和反应在生产、生活、医学等方面的应用,培养学生运用化学知识解决社会问题的社会责任感。

三、学情分析

1.知识基础:学生已经学习了化学变化、化学反应类型、质量守恒定律等核心知识,为学生实现物质的变化与转化的大概念进阶和认识发展提供了理论基础。

2.能力基础:学生已具备基本的实验技能,初步的科学探究及分析问题的能力里。

3.年龄特点:学生具有强烈的好奇心,求知欲旺盛,充满学习热情。

4.发展目标:能够多角度认识化学反应,运用知识解决实际问题的能力。

四、教学重难点

教学重点:中和反应及其本质。、

教学难点:从多角度认识化学变化的一般思路和方法。

五、教学过程

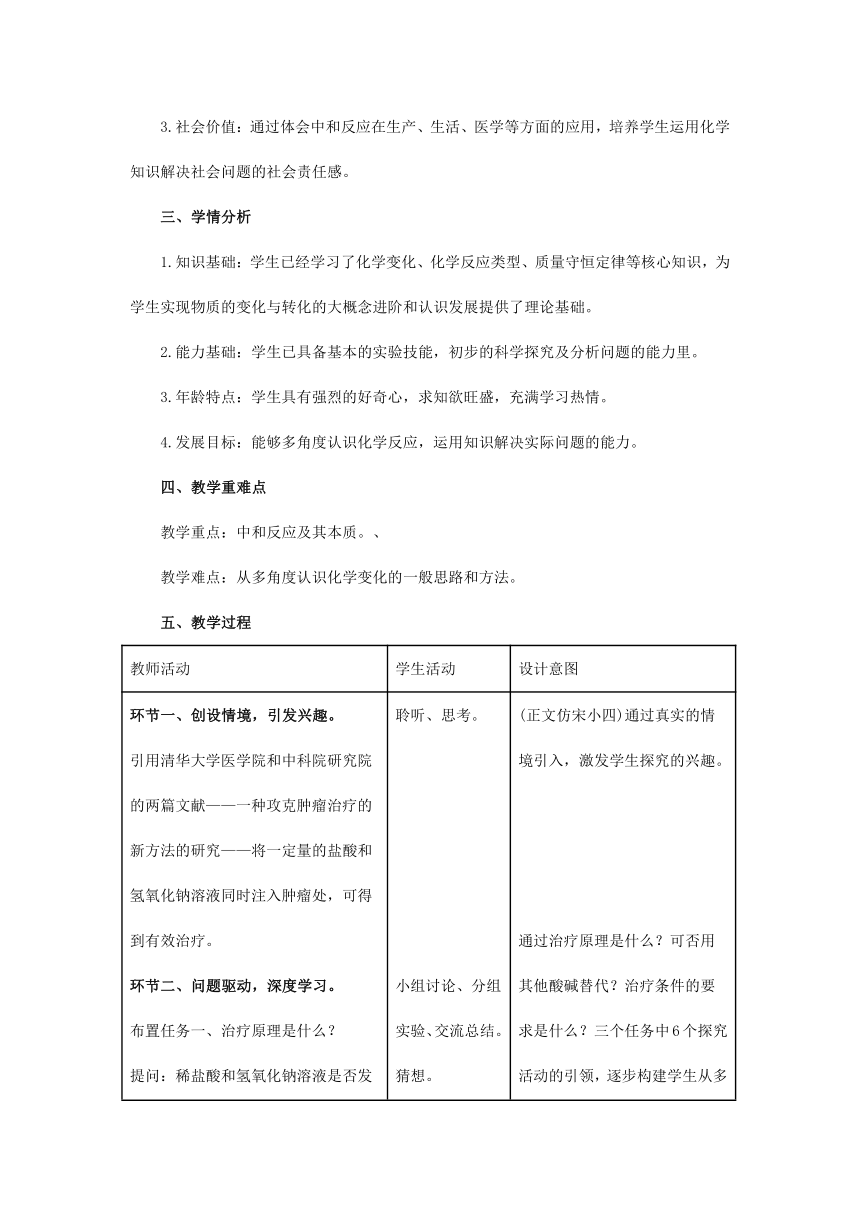

教师活动 学生活动 设计意图

环节一、创设情境,引发兴趣。 引用清华大学医学院和中科院研究院的两篇文献——一种攻克肿瘤治疗的新方法的研究——将一定量的盐酸和氢氧化钠溶液同时注入肿瘤处,可得到有效治疗。 环节二、问题驱动,深度学习。 布置任务一、治疗原理是什么? 提问:稀盐酸和氢氧化钠溶液是否发生了化学反应? 再问:盐酸和氢氧化钠反应的生成物是什么? 布置活动:用微观粒子探究生成物是什么。 演示实验:盐酸乙醇溶液和氢氧化钠乙醇溶液反应。 三倍速播放视频:中和反应过程中溶液电导率监测数字化实验。引导学生归纳,盐酸与氢氧化钠反应产物及反应本质。 讲解盐的定义。从物质分类角度归纳总结中和反应。 演示实验:固体草酸与固体氢氧化钠反应。 展示盐酸与氢氧化钠反应的热成像实验。 演示实验:将4 g36.5%、3.65%的盐酸分别与4 g40%、4%的氢氧化钠溶液反应,并测量反应前后的温度变化。 提问:是利用反应的生成物治疗吗?还是利用反应放热呢? 提问:盐酸和氢氧化钠可以用其他酸碱替代吗? 提问:该治疗方法受哪些因素的影响? 布置计算:现有4g溶质质量分数为40%的NaOH溶液,需要多少克溶质质量分数为36.5%的稀盐酸可以反应完全 ? 环节三、归纳提升,构建模型。 引导学生归纳总结认识化学反应的思维模型。 环节四、拓展应用、展望未来。 通过盐酸与氢氧化钠在治疗癌症方面还未进入临床实验,激发学生的社会责任感。并通过对中和反应多角度的认识,解释其在农业、工业、医疗、生活中的应用。布置课后作业。 聆听、思考。 小组讨论、分组实验、交流总结。 猜想。 分组摆放、讨论交流。 观看实验。 观看实验。 归纳总结。 聆听。 观看实验。 观看实验。 观看实验。 思考、回答。 思考回答。 列比例式计算。 归纳总结。 聆听、展望。 (正文仿宋小四)通过真实的情境引入,激发学生探究的兴趣。 通过治疗原理是什么?可否用其他酸碱替代?治疗条件的要求是什么?三个任务中6个探究活动的引领,逐步构建学生从多角度认识化学反应的思维模型。 加深了对“酸、碱”以离子形式存在于溶液中的理解。无现象实验转化为有现象实验,加深学生理解。 从微观、定量角度认识了氯化钠的存在形式,提高了学生认识的深度。 设计实验,使学生从宏微符结合地角度认识到了盐酸和氢氧化钠反应及其本质。 通过改进实验,使学生再次从能量及定量角度认识了化学反应。 引导学生从应用角度认识化学实验。 引导学生从应用角度认识中和反应。 通过计算使学生从定量角度认识中和反应。 引导学生归纳方法,提高认识。 培养学生的社会责任感。

一、教学目标

1.通过对盐酸与氢氧化钠溶液是否发生反应的探究、盐酸与氢氧化钠反应生成物的探究、不同浓度反应物放出热量不同的探究、反应物量的探究,强化了从物质变化角、元素守恒、能量变化、定量角度认识化学反应。

2.通过分组实验观察现象、微粒摆放认清中和反应及其本质,方程式的书写,能从宏观、微 观、符号三个层面表征中和反应。

3.通过多角度认识化学反应思维模型的构建,学会从多角度认识化学反应的一般思路和方法。

4.通过了解中和反应在治疗癌症方面的应用及发展前景,体会中和反应在生命科学、医学方面的应用,通过应用的发展前景及面临的困难,激发学生的社会责任感。

二、教材分析

本节是在“物质变化和转化”大概念统领下,学生从多角度认识中和反应本质及其应用的一节课。

1.核心知识:中和反应及其本质。

2.学科价值:

(1)从知识结构来看,本节内容作为酸、碱性质的延续,单独列为一个课题 进行研究,形成了初中阶段酸碱知识完整的结构框架,体现了其重要地位。同时也为后续复分解反应及高中阶段离子反应的学习打下良好的基础。

(2)从学科能力来看,借助实验和事实,运用实验探究、证据推理、模型认知与建构等科学方法,培养学生的逻辑思维能力、科学探究能力,落实学科核心素养。

(3)从学科观念来看,通过多角度认识化学反应,形成基于化学反应的变化观念。

3.社会价值:通过体会中和反应在生产、生活、医学等方面的应用,培养学生运用化学知识解决社会问题的社会责任感。

三、学情分析

1.知识基础:学生已经学习了化学变化、化学反应类型、质量守恒定律等核心知识,为学生实现物质的变化与转化的大概念进阶和认识发展提供了理论基础。

2.能力基础:学生已具备基本的实验技能,初步的科学探究及分析问题的能力里。

3.年龄特点:学生具有强烈的好奇心,求知欲旺盛,充满学习热情。

4.发展目标:能够多角度认识化学反应,运用知识解决实际问题的能力。

四、教学重难点

教学重点:中和反应及其本质。、

教学难点:从多角度认识化学变化的一般思路和方法。

五、教学过程

教师活动 学生活动 设计意图

环节一、创设情境,引发兴趣。 引用清华大学医学院和中科院研究院的两篇文献——一种攻克肿瘤治疗的新方法的研究——将一定量的盐酸和氢氧化钠溶液同时注入肿瘤处,可得到有效治疗。 环节二、问题驱动,深度学习。 布置任务一、治疗原理是什么? 提问:稀盐酸和氢氧化钠溶液是否发生了化学反应? 再问:盐酸和氢氧化钠反应的生成物是什么? 布置活动:用微观粒子探究生成物是什么。 演示实验:盐酸乙醇溶液和氢氧化钠乙醇溶液反应。 三倍速播放视频:中和反应过程中溶液电导率监测数字化实验。引导学生归纳,盐酸与氢氧化钠反应产物及反应本质。 讲解盐的定义。从物质分类角度归纳总结中和反应。 演示实验:固体草酸与固体氢氧化钠反应。 展示盐酸与氢氧化钠反应的热成像实验。 演示实验:将4 g36.5%、3.65%的盐酸分别与4 g40%、4%的氢氧化钠溶液反应,并测量反应前后的温度变化。 提问:是利用反应的生成物治疗吗?还是利用反应放热呢? 提问:盐酸和氢氧化钠可以用其他酸碱替代吗? 提问:该治疗方法受哪些因素的影响? 布置计算:现有4g溶质质量分数为40%的NaOH溶液,需要多少克溶质质量分数为36.5%的稀盐酸可以反应完全 ? 环节三、归纳提升,构建模型。 引导学生归纳总结认识化学反应的思维模型。 环节四、拓展应用、展望未来。 通过盐酸与氢氧化钠在治疗癌症方面还未进入临床实验,激发学生的社会责任感。并通过对中和反应多角度的认识,解释其在农业、工业、医疗、生活中的应用。布置课后作业。 聆听、思考。 小组讨论、分组实验、交流总结。 猜想。 分组摆放、讨论交流。 观看实验。 观看实验。 归纳总结。 聆听。 观看实验。 观看实验。 观看实验。 思考、回答。 思考回答。 列比例式计算。 归纳总结。 聆听、展望。 (正文仿宋小四)通过真实的情境引入,激发学生探究的兴趣。 通过治疗原理是什么?可否用其他酸碱替代?治疗条件的要求是什么?三个任务中6个探究活动的引领,逐步构建学生从多角度认识化学反应的思维模型。 加深了对“酸、碱”以离子形式存在于溶液中的理解。无现象实验转化为有现象实验,加深学生理解。 从微观、定量角度认识了氯化钠的存在形式,提高了学生认识的深度。 设计实验,使学生从宏微符结合地角度认识到了盐酸和氢氧化钠反应及其本质。 通过改进实验,使学生再次从能量及定量角度认识了化学反应。 引导学生从应用角度认识化学实验。 引导学生从应用角度认识中和反应。 通过计算使学生从定量角度认识中和反应。 引导学生归纳方法,提高认识。 培养学生的社会责任感。

同课章节目录