2022-2023学年天津市津南区咸水沽一中高三(上)期末历史试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 2022-2023学年天津市津南区咸水沽一中高三(上)期末历史试卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 681.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-01-16 11:48:54 | ||

图片预览

文档简介

2022-2023学年天津市津南区咸水沽一中高三(上)期末历史试卷

题号 一 二 总分

得分

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在试卷上无效。

3.考试结束后,本试卷和答题卡一并交回。

第I卷(选择题)

一、单选题(本大题共12小题,共36.0分)

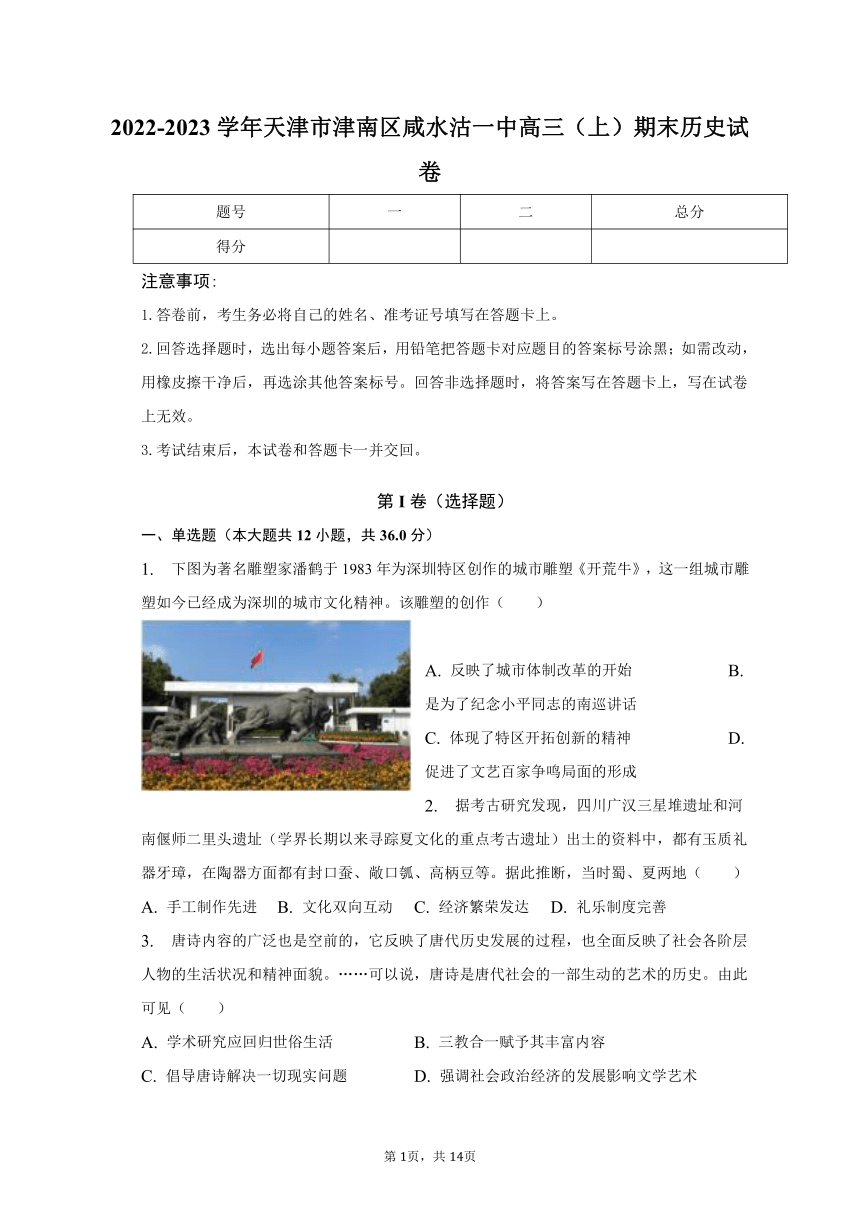

1. 下图为著名雕塑家潘鹤于1983年为深圳特区创作的城市雕塑《开荒牛》,这一组城市雕塑如今已经成为深圳的城市文化精神。该雕塑的创作( )

A. 反映了城市体制改革的开始 B. 是为了纪念小平同志的南巡讲话

C. 体现了特区开拓创新的精神 D. 促进了文艺百家争鸣局面的形成

2. 据考古研究发现,四川广汉三星堆遗址和河南偃师二里头遗址(学界长期以来寻踪夏文化的重点考古遗址)出土的资料中,都有玉质礼器牙璋,在陶器方面都有封口蚕、敞口瓠、高柄豆等。据此推断,当时蜀、夏两地( )

A. 手工制作先进 B. 文化双向互动 C. 经济繁荣发达 D. 礼乐制度完善

3. 唐诗内容的广泛也是空前的,它反映了唐代历史发展的过程,也全面反映了社会各阶层人物的生活状况和精神面貌。……可以说,唐诗是唐代社会的一部生动的艺术的历史。由此可见( )

A. 学术研究应回归世俗生活 B. 三教合一赋予其丰富内容

C. 倡导唐诗解决一切现实问题 D. 强调社会政治经济的发展影响文学艺术

4. 1905年,德国驻上海总领事在秘密报告中说:“我仅指出两方面以提高我们的警觉:第一,日本以庞大的国库补助,促进海运繁荣,保护并奖励贸易;第二,通过东亚同文书院等机构,热心发展中国教育,锐意培养能在中国活动的自己人。”这份报告撰写的目的可能是( )

A. 与日本争夺山东青岛地区 B. 对中国革命形势保持警惕

C. 争夺对华经济文化控制权 D. 争取开放更多的通商口岸

5. 观察下表,从总体上看,其揭示了农村生产关系的变革( )

时间 调整 主要内容

1950年 土地改革 废除封建地主土地所有制,实行农民的土地所有制

1953年 农业社会主义改造 通过建立农业生产合作社,实现农业集体化

1958年 人民公社化运动 实行政社合一,统一经营,集中劳动,统一分配

1978年以后 家庭联产承包责任制 在土地公有制基础上,把土地长期包给各家各户使用,分户经营、自负盈亏

A. 调动了农民生产积极性 B. 促进了农业生产的发展

C. 要不断适应生产力状况 D. 大大增加了农民的收入

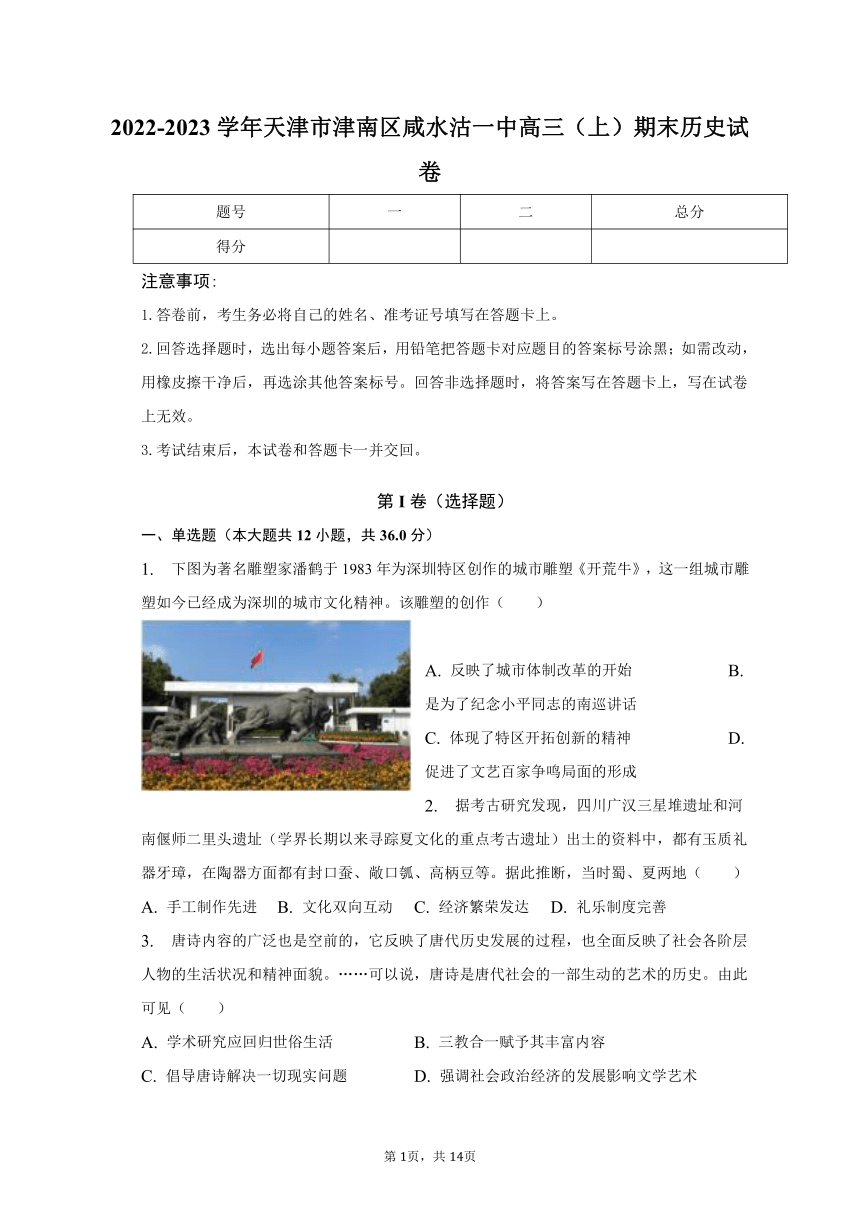

6. 2021年四川三星堆遗址“上新”,再次惊艳世人。在三星堆遗址出土的文物羊头罍,与河南殷墟遗址和湖南炭河遗址出土的一些文物有相似之处。结合下列出土在同时代的青铜器,可以推断( )

A. 中原文明经丝绸之路传到巴蜀地区 B. 各地文明独立发展体现多元特征

C. 商周时期各地区之间交流十分频繁 D. 黄河流域与长江流域有文化的交流

7. 王梵志《贫穷田舍汉》:“贫穷田舍汉,今世作夫妻。妇即客舂捣,夫即客扶犁。黄昏到家里,无米复无柴……里正催庸调,村头共相催。幞头巾子露,衫破肚……租调无处出,还需里正倍(赔)。门前见债主,入户见贫妻。舍漏儿啼哭,重重逢苦哉。如此硬穷汉,村村一两枚。”“贫穷田舍汉”生活的朝代( )

A. 西汉 B. 北魏 C. 唐朝 D. 明朝

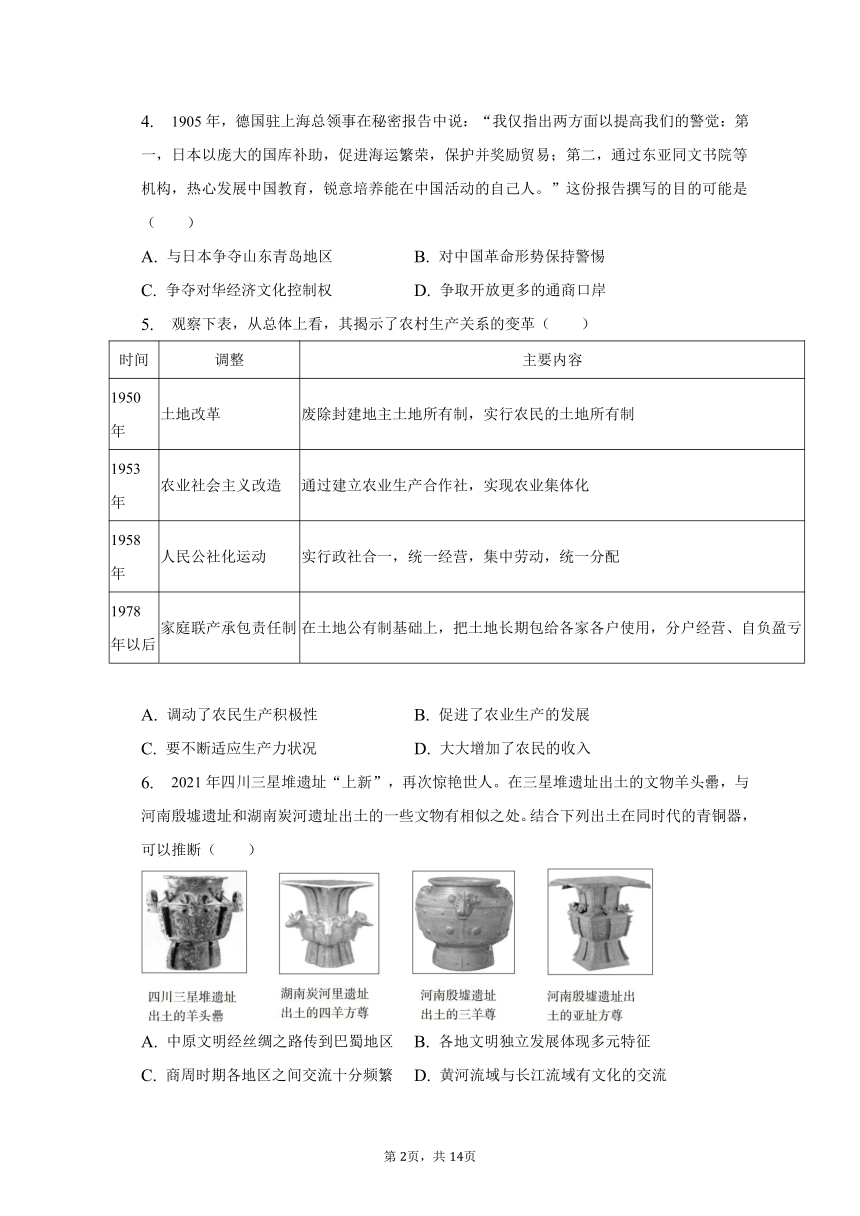

8. 如图为河南安阳出土的商朝虎纹石磬。它是迄今为止发现的形体最大的商磬,共有5个音阶,可奏出不同的音调,为祭天地山川时所使用。此文物可以证明( )

A. 原始音乐随着人类定居生活而产生 B. 金石并用是商朝生产力水平的特征

C. 商朝石刻艺术和石磐制作水平高超 D. 商朝时期形成了“敬天保民”的思想

9. 中国共产党的一份告全党党员书指出:“国民党中央驱逐军队中的共产党党员,我们的党不得不秘密起来……这所谓国民政府是什么?他从革命的政权机关变成了资产阶级之反动的执行机关,变成了军阀的工具。”由此,中国共产党( )

A. 阐明工农武装割据的必要性 B. 确定武装反抗国民党统治的方针

C. 批判“左”倾错误的危害性 D. 动员工农红军进行战略性的转移

10. 17世纪英国革命的参与者并没有把该事件当成“革命”,通常是称作“清教运动”或“内战”,革命在当时有“现存社会的动荡与破坏”之意。18世纪法国革命的参与者把自己所从事的斗争称作“革命”,革命成了天下最正当、最神圣的事物。这主要是因为( )

A. 革命造成社会动荡减小 B. 工业革命发展水平不同

C. 人民主权观念广泛传播 D. 宗教改革冲击天主教会

11. 1843年中英签订《五口通商附粘善后条款》,其中的第8款规定:“向来各外国商人只准在州一港口贸易,上年在江南曾经议明,如蒙大皇帝恩准西洋各外国商人一体赴福州、厦门、宁波、上海四港口贸易,英国毫无靳惜,但各国既与英人无异,设将来大皇帝有新恩施及各国,亦应准英人一体均沾,用示平允。”对上述材料解读正确的是( )

A. “上年在江南曾经议明”是指《虎门条约》

B. “英国毫无靳惜”体现出英国的无私与大度

C. “各国既与英人无异”说明列强已经组成侵华同盟

D. “新恩”涉及内容模糊,有利于英国扩大侵略权益

12. 某教授认为:元朝行省制中央集权是秦汉以来郡县制中央集权模式的较高级演化形态,也是两宋否定唐后期藩镇分权的继续,相当于自隋朝始第三个“正一反一合”阶段的“合”。作者认为( )

A. 行省制实现了中央集权和地方分权的有机结合

B. 行省制主要着眼于政治上的统治和军事上的控制

C. 行省制巩固了元朝的中央统治和国家的统一

D. 行省制借鉴了郡县制的优点,摈弃了两宋政治制度的缺点

第II卷(非选择题)

二、材料解析题(本大题共3小题,共64.0分)

13. 农业是社会经济的基础。阅读下列材料,回答问题。

材料一明代农业以生产粮食为主、家庭纺织原料为辅的自给自足性质的单一经营格局被逐渐突破。种植较广的经济作物,首推棉花和桑树,江南和华北都形成了大面积植棉区,蚕桑业则集中在长江三角洲地区。福建、广州等地大力发展甘蔗、荔枝、龙眼等经济作物的种植。在经济作物种植面积不断扩大和城镇发展导致的非农业人口增长趋势的促动下,粮食生产也逐步被纳入市场网络之中,并出现了粮食生产中心的移动。如江南原为粮食丰裕地区,宋元以来有“苏湖熟,天下足”之民谚,但到明代中后期由于棉、桑等作物的广泛种植,致使粮食严重匮乏,只得从湖广、四川等地大量输入,民谚也一变为“湖广熟,天下足”了。商品性农业的发展,使得以粮食生产为主体的农业结构被与商品生产密切相关的经济作物以及加工这些经济作物的手工业为主体的新型农业结构所替代。

材料二一位外国人在考察了湖北地区种植情况以后说:“是处播植,如所见小麦、油菜、蚕豆各种子,并不选择坚好肥硕之品,甚至杂有草种,亦不剔除。最为可异,其所用农具,颇欠精良。……所见棉花较美国远逊,其故殆由排种太密,不知选子,且地气嫌太湿、太冷、太酸。见耕地之法似欠讲求,所用齿钯、锄、犁等具,均甚笨拙,翻土既不能深,碾土又不能细;所用耕牛大车,蹇缓无力。外国耕地多用马,中国马少,倘不能改用,宜用壮健之牛,或一犁双牛,较可得力。至农具尤亟应改制精良,庶几事半功倍。”这种说法大致反映了鸦片战争后中国农业生产的一般状况。

--以上材料均摘编自白寿彝《中国通史》

(1) 根据材料一并结合所学知识,概括明代农业发展的特点;分析这些特点对当时经济发展的影响。

(2) 根据材料二并结合所学知识,指出当时中国农业存在的问题;说明这些问题对当时社会的影响。

14. 阅读材料,完成相关要求。

“流动”的宋朝

材料一“东京养甲兵数十万,居人百万家,天下转漕,仰给在此一渠水(汴水)。”“汴水横亘中国,首承大河,漕引江湖,利尽南海。”

——以上两句材料均出自《宋史》朝廷创置榷场以通南北之货,内足以专课息之源,外足以固邻国之好。

——《宋会要辑稿》朝贵人家选婿,于科场年,择过省士人,不问阴阳吉凶及其家世,谓之“榜下捉婿”。

——(宋)朱彧《萍洲可谈》典卖倚当庄宅田土,今后并立合同契四本,一付钱主,一付业主,一纳商税院,一留本县,违者论如法。

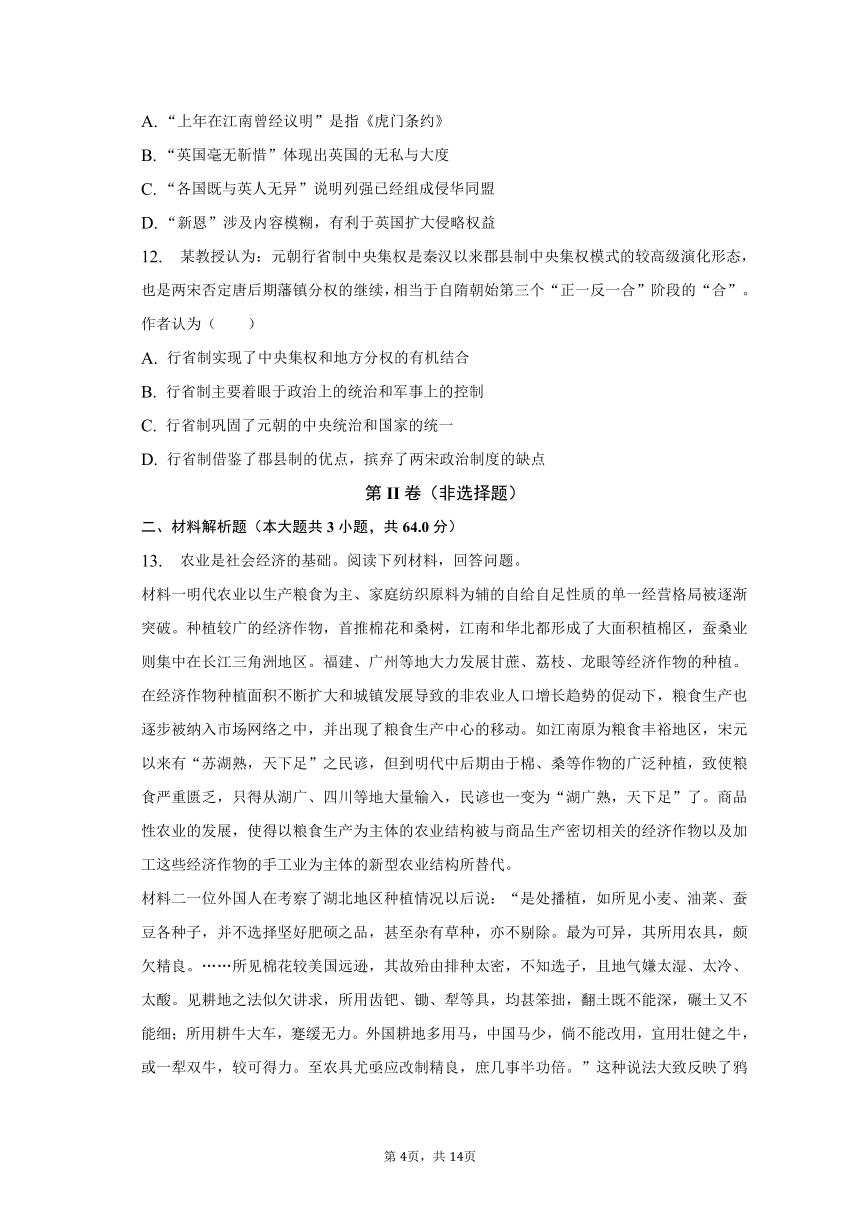

——《宋会要辑稿》材料二如表为南宋嘉定(宋宁宗年号)六年“四选”官员人数统计表。

官员 科举出身 荫补出身 其他

尚书左选 925 1380 86

尚书右选 77 2105 1684

侍郎左选 9458 6926 622

侍郎右选 415 11702 3484

——据(宋)李心传《建炎以来朝野杂记》卷十四材料三太宗时,置榷署于京师,诏诸蕃香药宝货至广州、交阯、两浙、泉州,非出官库者,无得私相贸易。

宋初制定的《私茶法》规定,“民茶折税外悉官买,民敢藏匿不送官及私贩鬻者没入之,计其直百钱以上者杖七十。”

——以上两段材料均出自《宋史》“流动”是宋朝社会变化的典型特征,根据上述材料并结合所学知识,对“流动”的宋朝予以解读。(要求:解读合理,史实准确,逻辑清晰。)

15. (1) 阅读材料,回答问题。

材料一 今日中国不变法则必亡是已……然则救之之道当何如 曰:痛除八股而大讲西学……约而论之,西洋今日,业无论兵、农、工、商,治无论家、国、天下,蔑(无)一事焉不资于学……公等从事西学之后,平心察理,然后知中国从来政教之少是而多非。即吾圣人之精意微言,亦必既通西学之后,以归求反观,而后有以窥其精微,而服其为不可易也。

——严复《救亡决论》(1895年)

材料二 不佞垂老,亲见七年之民国与欧罗巴四年亘古未有之血战,觉彼族三百年之进化,只做到“利己杀人,寡廉鲜耻”八个字。回观孔孟之道,真量同天地,泽被寰区。

——严复《与熊纯如书》(1918年)

根据材料一、二并结合所学知识,分析严复对于中西文化的前后不同态度及其原因。

(2) 结合所学知识,分析材料二中严复对于中国传统文化的态度是否符合当时的思想潮流。

(3) 材料三 就世界观和基本的价值观而言,严复是一个西方文明的十足的崇拜者:这导致他对中国的传统进行无情的批判……笼统地把当时全部儒家学派都视为思想的废物而不屑一顾……医治中国的弊病只能利用西方的思想和价值观。

——(美)费正清等编《剑桥中国晚清史》

结合材料一、二,分析材料三中对严复的评价是否准确并说明理由。

(4) 综上,结合当今时代,你认为应该如何看待中国传统文化。

答案和解析

1.【答案】C

【解析】依据材料“1983年为深圳特区创作的城市雕塑《开荒牛》”可以看出特区的开拓创新精神,C项正确。

1984年城市经济体制改革开始,排除A项;

1992年邓小平南方谈话,排除B项;

材料未涉及文艺百家争鸣,排除D项。

故选:C。

本题主要考查了改革开放。要求学生结合改革开放的特征及影响来分析。

本题主要考查了改革开放,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

2.【答案】B

【解析】在四川广汉三星堆遗址和河南偃师二里头遗址发现了类似的文物,说明两地之间可能存在文化联系甚至是双向的互动,故选B;

材料中没有比较信息,无法说手工制作的先进,排除A;

仅根据出土的手工艺品无法说明经济的繁荣发达和礼乐制度的完善,排除CD。

故选:B。

本题主要考查三星堆文化,解题的关键在于准确把握材料主旨,灵活运用所学知识,考生作答时应紧扣材料,抓住材料关键词,并紧密结合所学知识进行作答。

本题主要考查三星堆文化,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力,考生平时应加强相关习题的练习,不断总结相关知识点,提高自己的理解能力和解题能力。

3.【答案】D

【解析】根据材料“唐诗内容的广泛也是空前的,它反映了唐代历史发展的过程,也全面反映了社会各阶层人物的生活状况和精神面貌”结合所学知识可知,唐诗反映了唐代历史的发展,反映了当时人民生活的面貌,唐朝的历史进程发展影响着唐诗的发展,即社会政治经济的发展影响文学艺术的发展,D项正确;

材料旨在说明唐诗描写了生动的唐朝历史,与学术研究无关,排除A项;

“三教合一”与材料无关,排除B项;

C项中的“一切”过于绝对,排除C项。

故选:D。

本题主要考查唐诗,要求学生结合唐诗的特征和影响来分析。

本题主要考查唐诗,侧重考查学生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

4.【答案】C

【解析】结合材料“1905年,德国驻上海总领事在秘密报......的警觉:第一,日本以庞大的国库补助,促进海运繁荣,保护并奖励贸易;第二,通过东亚同文书院等机构,热心发展中国教育,锐意培养能在中国活动的自己人”可知,1905年正值日俄战争前后,日本大肆扩大在华势力范围,此时德国驻上海总领事要求本国政府警觉日本在华的侵略和文化渗透行为,从政治动机上可知,此举是德国为了与日本争夺对华经济文化控制权,C项正确;

A项主要发生在一战前,时间错误,排除;

中国革命此时仍处于零星状态,且与材料所述无直接关联,排除B项;

此时中国已对外开放大量通商口岸,结合所学可知此亦非德国外交官的报告意图,排除D项。

故选:C。

本题考查列强对华的侵略,需要结合列强对华侵略的特征来解答。

本题考查列强对华的侵略,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

5.【答案】C

【解析】根据材料可知,从1950年到1978年以后,农村生产关系不断调整,其主要目的是适应生产力状况,促进农村经济发展,C项正确。

农村生产关系的变革会调动农民生产积极性、促进农业生产的发展、增加农民的收入,但不符合材料主旨,材料表明农村生产关系的四次变革是为了不断适应生产力状况,排除ABD项。

故选:C。

本题考查农村生产关系的调整。需要考生掌握农村生产关系调整的实质。

本题考查农村生产关系的调整,旨在考查学生结合所学分析材料的能力。

6.【答案】D

【解析】根据材料可知,三星堆遗址出土的文物羊头罍,与河南殷墟遗址和湖南炭河遗址出土的一些文物有相似之处,反映了古蜀文明并不是孤立存在,考古发掘证明,黄河流域与长江流域有文化的交流,三星堆遗址出土的一些文物借鉴了中原文化的元素,故D项正确。

丝绸之路开通于汉代,三星堆遗址年代上起新石器时代晚期,下至商末周初,故A项错误;

材料体现的是文明的相似性,不是多元性,故B项错误;

材料只强调一些文物有相似之处,不能断定“商周时期各地区之间交流十分频繁”,故C项错误。

故选:D。

本题考查中华文明的传承与发展。需结合古代早期文明发展的相关知识作答。

本题考查中华文明的传承与发展,侧重考查学生分析概括能力和知识运用能力。

7.【答案】C

【解析】根据所学知识可知,材料中的“庸”“租”“调”为唐朝农民所交的赋税,王梵志是唐朝诗人,所以,“贫穷田舍汉”生活的朝代是唐代,故C项正确。

西汉时期农民交田赋和口赋,不是“租”“庸”“调”,故排除A项;

北魏时期实行租调制,没有“庸”,故排除B项;

明初赋税分夏税、秋粮,后来实行“一条鞭法”,而不是“租”“庸”“调”,故排除D项。

故选:C。

本题考查唐代赋税制度。考生需要结合中国古代赋税制度演变的相关史实来回答。

本题考查唐代赋税制度,侧重考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力。

8.【答案】C

【解析】根据材料可知,石磬正面的虎形以双勾的线条刻出,怒目圆睁,虎尾上扬,虎口大张,尖尖的獠牙清晰可辨,老虎身躯呈匍匐伏,做出猛虎扑食的架势。与青铜器上常见的虎形纹饰相似,线条遒劲,匀称地布满整个磬面,成为一个完美的适合纹样,与长度近一米的器形浑然一体,反映出商代高超的石刻艺术水平,C项正确;

材料介绍商朝的“石磬”,没有反映原始音乐产生的过程或原因,排除A项;

材料只反映了石器乐器,没有体现金属制品的使用,排除B项;

敬天保民思想在材料中未体现,排除D项。

故选:C。

本题考查史料的重要作用,根据材料“商朝虎纹石磬。它是迄今为止发现的形体最大的商磬,共有5个音阶,可奏出不同的音调,为祭天地山川时所使用。”及所学知识分析作答。

本题考查史料的重要作用,旨在考查学生解读材料、分析理解、运用所学知识解决问题的能力。

9.【答案】B

【解析】根据材料“国民党中央驱逐军队中的共产党党员”“他从革命的政权机关变成了资产阶级之反动的执行机关,变成了军阀的工具”并结合所学可知,这时第一次国共合作破裂,在这样的情况下中共召开“八七”会议,确定了武装反抗国民党反动派的方针,故B项正确。1928年,毛泽东在《中国的红色政权为什么能够存在》和《井冈山的斗争》中阐明了工农武装割据思想,故A项错误;当时中共中央特别是陈独秀犯了“右”倾错误,故C项错误;材料没有涉及工农红军转移的问题,故D项错误。

故选:B。

本题考查国共十年对峙,需要学生掌握国民革命后国共两党关系的发展。以及确定武装反抗国民党统治方针的提出。

本题考查国共十年对峙,主要考查学生准确获取材料有用信息的能力,调动和运用所学的能力。

10.【答案】C

【解析】依据材料可知,“革命”的概念在17、18世纪有明显的差别,结合所学可知,18世纪法国启蒙运动不断发展,人民主权观念广泛传播,因此革命被赋予了正义、神圣的内涵,故C项正确;“革命造成的社会动荡”较为明显,而非减小,故A项错误;英国资产阶级革命时候尚未发生工业革命,故B项错误;宗教改革发生在16世纪,与题干内容无关,故D项错误。

故选:C。

本题考查启蒙运动,解题的关键是抓住题干时间,解读材料中“革命”概念的变化,结合法国启蒙运动的发展及其影响分析。

本题考查启蒙运动的影响,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

11.【答案】D

【解析】材料“向来各外国商人只准在州一港口贸易,上年在江南曾经议明,如蒙大皇帝恩准西洋各外国商人一体赴福州、厦门、宁波、上海四港口贸易,英国毫无靳惜,但各国既与英人无异,设将来大皇帝有新恩施及各国,亦应准英人一体均沾,用示平允”体现的是一体均沾协定,这有利于英国扩大侵略权益,D项正确。

“上年在江南曾经议明”是指《南京条约》,排除A项;

BC项说法均不符合史实,排除。

故选:D。

本题主要考查鸦片战争。要求学生结合鸦片战争的特征和影响来分析。

本题主要考查鸦片战争,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

12.【答案】A

【解析】根据材料信息可得知作者认为行省制是郡县制的发展,是两宋加强中央集权的继续,故A项正确。行省制的主要着眼点在材料中不能体现,与题意无关,故B项错误。C项说法正确,但此信息在材料中不能体现,故C项错误。材料认为“行省制是两宋否定唐后期藩镇分权的继续”,故D项错误。

故选:A。

本题考查元朝的行省制度。关键信息是:元朝行省制中央集权是秦汉以来郡县制中央集权模式的较高级演化形态,也是两宋否定唐后期藩镇分权的继续。

本题考查元朝行省制的相关知识,旨在考查学生阅读理解材料和对行省制的理解能力。

13.【答案】【小题1】特点:突破了单一的自给自足性质的经营格局;广泛种植经济作物,出现专业化、区域化趋势;粮食生产纳入市场网络,生产中心发生转移;商品性农业获得较大发展(农产品商品化程度高)。影响:推动了经济作物的种植和手工加工工业的增长;促进了传统农业结构的转型;顺应了商品货币经济发展趋势;使中国成为当时世界经济和贸易中心地区之一。

【小题2】问题:传统农业技术条件差,耕作方式落后。影响:导致农业发展迟缓;阻碍了新经济因素的成长;造成中国社会的落后和沉沦。

【解析】(1)本题考查的是明代农业发展的特点和这些特点对当时经济发展的影响。第一小问主要从材料中的有效信息进行归纳和总结即可得出答案;第二小问主要从对经济的增长、对经济结构的转型和对贸易的影响的角度入手回答问题。

(2)本题考查的是当时中国农业存在的问题和这些问题对当时社会的影响。第一小问根据材料中的有效信息进行归纳和总结;第二小问主要从对农业和对社会发展的消极影响。

本题考查的是明清时期的农业的发展,一明清时期农业发展的特点和存在的问题为切入点,主要考查的概括和知识的迁移能力。

14.【答案】本题属于开放型试题,要求学生根据材料并结合所学知识对“流动”的宋朝予以解读。此问题可以从宋朝流动的表现、成因及认识三个角度进行构思。

关于表现,应先充分利用材料得出结论,在参照所学知识做适当的补充即可。根据材料一中“东京养甲兵数十万,居人百万家,天下转漕,仰给在此一渠水”、“汴水横亘,首承大河,漕引江湖,利尽南海”可以得出,汴河重要,它连接着四通八达的河(大运河)漕江湖运输,便利了商品的运输和流转,带来了商业的兴盛,都城的繁荣。这就为着一个高度流动的王朝奠定了交通前提(路基)。根据材料一中“朝廷创置榷场以通南北之货,内足以专课息之源,外足以固邻国之好”可以得出,各政权在边境接界地区设置的交易市场——榷场,由官方管理,商品种类繁多,宋朝贸易的商品多为加工品,而少数民族政权则多为土特产品,从而使双方的经贸流动起来(关于经济的流动,结合所学还要考虑上北民再南迁、经济中心南移和海外贸易等知识)。根据材料一中“朝贵人家选婿,于科场年,择过省士人,不问阴阳吉凶及其家世”,“榜下捉婿”的背后揭示的是阶层汇流婚姻融天下,唐朝的“门第”为主的择偶标准让位于宋朝的“才和财”标准。根据材料一中的“典卖倚当庄宅田土,今后并立合同契……违者论如法”可得知土地转流契约定天下;宋代的契约化,不仅在土地流转中广泛运用,在劳务关系、经济往来中也有较普遍的使用;契约化既是物权自由流动的体现,又是物权、人权在一定程度上得到保障的体现。这进一步说明宋朝的流动性。根据材料二“四选”官员人数统计表可得知科举竞流读书赢天下(在古代“左”为贵),重文和科举引导了普遍的向学风气,更打通了阶层流动的重要渠道,“朝为田舍郎,暮登天子堂”,让“白衣秀士拔地而起”(钱穆先生语),也让门阀世胄难以为继,宋代纵向的阶层流通大大超过前代。根据材料三“非出官库者,无得私相贸易”、“民茶折税外悉官买,……没入之,……杖七十”可知这些流动性是很有限的。

关于成因,主要结合所学相关知识来回答,可以考虑:一方面宋代商品经济的发展,科举制的发展,庶族地主壮大,推动社会流动性增强;另一方面政府为增加税收,继续推行官营专卖制度,同时为维护统治阶层的稳定,推行恩荫制度等又使得流动性有限。

关于认识,结合唯物史观用辩证的观点给予简要评价即可。

故答案为:

对宋朝社会“流动性”的解读(解读应该包含以下三部分:表现、成因及其认识):

表现:一方面宋代经济流动性强,表现在水运交通网促进商品流通,榷场促进边境贸易,契约促进土地流转,海外贸易促进中外经济流动,北民南迁及经济重心南移促进南北经济流动;另一方面宋代社会阶层流动性增强,表现在随着科举制发展,门第观念淡化,婚姻不问家世,社会上士农工商四民结构进一步松动。宋朝在阶层、商品等方面的流动性不断发展,但是其流动性有限。

成因:以上流动性的特点与宋代经济变动以及维护集权统治密切相关。一方面宋代商品经济的发展,科举制的发展,庶族地主壮大,推动社会流动性增强。另一方面政府为增加税收,继续推行官营专卖制度,同时为维护统治阶层的稳定,推行恩荫制度等又使得流动性有限。

认识:宋代的流动使整个宋代社会呈现出一定程度的开放性、灵活性和平民化特征,促进了社会的进步。同时,它仍然是封建社会下的局部变化,不应被夸大。

【解析】本题考查宋金元社会的变化,需要考生掌握宋朝社会经济、科举制度发展的表现、推动因素及影响。

本题考查宋金元社会的变化,侧重考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力和史料实证、历史解释等素养。

15.【答案】【小题1】(1)材料一批判中国传统文化,肯定西方文化的学习价值;材料二否定西方文明,主张回归中国传统文化。

维新变法时期,认为中国传统文化不足以救亡,主张向西方学习,进行变法;新文化运动时期,对社会现状不满,一战又使其对西方文明失望。

【小题2】(2)与当时的思想主流不符;新文化运动时期全面向西方学习成为时代潮流,马克思主义在中国传播,“以俄为师”成为新的救亡选择,严复的态度相对保守。

【小题3】(3)不准确。

维新变法时期,严复对中国传统文化并未全面否定;一战后,严复反思西方文明,对传统文化有更多的肯定。

【小题4】(4)中国传统文化既有精华,也有糟粕,既要继承,也要反思;要增强文化自信;对于传统文化要取其精华去其糟粕。

【解析】本题考查严复的民主思想。考查严复对于中西文化的前后不同态度及其原因、严复对于中国传统文化的态度是否符合当时的思想潮流、对严复的评价、如何看待中国传统文化,需掌握严复的思想。

本题难度中档,考查正确对待传统儒家文化,儒家学说是中国传统文化的核心,是中华文明的优秀遗产。我们对待儒家学说的态度是:吸取其精华,剔除其糟粕,一分为二,批判地加以继承。

(1)第一小问,“痛除八股而大讲西学”、“业无论兵、农、工、商,治无论家、国、天下,蔑(无)一事焉不资于学”批判中国传统文化,肯定西方文化的学习价值;“利己杀人,寡廉鲜耻”、“回观孔孟之道,真量同天地,泽被寰区”否定西方文明,主张回归中国传统文化。第二小问,结合所学知识可知,维新变法时期,认为中国传统文化不足以救亡,主张向西方学习,进行变法;新文化运动时期,对社会现状不满,一战又使其对西方文明失望。

(2)结合所学知识可知,与当时的思想主流不符;新文化运动时期全面向西方学习成为时代潮流,马克思主义在中国传播,“以俄为师”成为新的救亡选择,严复的态度相对保守。

(3)结合所学知识可知,维新变法时期,严复对中国传统文化并未全面否定;一战后,严复反思西方文明,对传统文化有更多的肯定。

(4)结合所学知识可知,中国传统文化既有精华,也有糟粕,既要继承,也要反思;要增强文化自信;对于传统文化要取其精华去其糟粕。

第1页,共1页

题号 一 二 总分

得分

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在试卷上无效。

3.考试结束后,本试卷和答题卡一并交回。

第I卷(选择题)

一、单选题(本大题共12小题,共36.0分)

1. 下图为著名雕塑家潘鹤于1983年为深圳特区创作的城市雕塑《开荒牛》,这一组城市雕塑如今已经成为深圳的城市文化精神。该雕塑的创作( )

A. 反映了城市体制改革的开始 B. 是为了纪念小平同志的南巡讲话

C. 体现了特区开拓创新的精神 D. 促进了文艺百家争鸣局面的形成

2. 据考古研究发现,四川广汉三星堆遗址和河南偃师二里头遗址(学界长期以来寻踪夏文化的重点考古遗址)出土的资料中,都有玉质礼器牙璋,在陶器方面都有封口蚕、敞口瓠、高柄豆等。据此推断,当时蜀、夏两地( )

A. 手工制作先进 B. 文化双向互动 C. 经济繁荣发达 D. 礼乐制度完善

3. 唐诗内容的广泛也是空前的,它反映了唐代历史发展的过程,也全面反映了社会各阶层人物的生活状况和精神面貌。……可以说,唐诗是唐代社会的一部生动的艺术的历史。由此可见( )

A. 学术研究应回归世俗生活 B. 三教合一赋予其丰富内容

C. 倡导唐诗解决一切现实问题 D. 强调社会政治经济的发展影响文学艺术

4. 1905年,德国驻上海总领事在秘密报告中说:“我仅指出两方面以提高我们的警觉:第一,日本以庞大的国库补助,促进海运繁荣,保护并奖励贸易;第二,通过东亚同文书院等机构,热心发展中国教育,锐意培养能在中国活动的自己人。”这份报告撰写的目的可能是( )

A. 与日本争夺山东青岛地区 B. 对中国革命形势保持警惕

C. 争夺对华经济文化控制权 D. 争取开放更多的通商口岸

5. 观察下表,从总体上看,其揭示了农村生产关系的变革( )

时间 调整 主要内容

1950年 土地改革 废除封建地主土地所有制,实行农民的土地所有制

1953年 农业社会主义改造 通过建立农业生产合作社,实现农业集体化

1958年 人民公社化运动 实行政社合一,统一经营,集中劳动,统一分配

1978年以后 家庭联产承包责任制 在土地公有制基础上,把土地长期包给各家各户使用,分户经营、自负盈亏

A. 调动了农民生产积极性 B. 促进了农业生产的发展

C. 要不断适应生产力状况 D. 大大增加了农民的收入

6. 2021年四川三星堆遗址“上新”,再次惊艳世人。在三星堆遗址出土的文物羊头罍,与河南殷墟遗址和湖南炭河遗址出土的一些文物有相似之处。结合下列出土在同时代的青铜器,可以推断( )

A. 中原文明经丝绸之路传到巴蜀地区 B. 各地文明独立发展体现多元特征

C. 商周时期各地区之间交流十分频繁 D. 黄河流域与长江流域有文化的交流

7. 王梵志《贫穷田舍汉》:“贫穷田舍汉,今世作夫妻。妇即客舂捣,夫即客扶犁。黄昏到家里,无米复无柴……里正催庸调,村头共相催。幞头巾子露,衫破肚……租调无处出,还需里正倍(赔)。门前见债主,入户见贫妻。舍漏儿啼哭,重重逢苦哉。如此硬穷汉,村村一两枚。”“贫穷田舍汉”生活的朝代( )

A. 西汉 B. 北魏 C. 唐朝 D. 明朝

8. 如图为河南安阳出土的商朝虎纹石磬。它是迄今为止发现的形体最大的商磬,共有5个音阶,可奏出不同的音调,为祭天地山川时所使用。此文物可以证明( )

A. 原始音乐随着人类定居生活而产生 B. 金石并用是商朝生产力水平的特征

C. 商朝石刻艺术和石磐制作水平高超 D. 商朝时期形成了“敬天保民”的思想

9. 中国共产党的一份告全党党员书指出:“国民党中央驱逐军队中的共产党党员,我们的党不得不秘密起来……这所谓国民政府是什么?他从革命的政权机关变成了资产阶级之反动的执行机关,变成了军阀的工具。”由此,中国共产党( )

A. 阐明工农武装割据的必要性 B. 确定武装反抗国民党统治的方针

C. 批判“左”倾错误的危害性 D. 动员工农红军进行战略性的转移

10. 17世纪英国革命的参与者并没有把该事件当成“革命”,通常是称作“清教运动”或“内战”,革命在当时有“现存社会的动荡与破坏”之意。18世纪法国革命的参与者把自己所从事的斗争称作“革命”,革命成了天下最正当、最神圣的事物。这主要是因为( )

A. 革命造成社会动荡减小 B. 工业革命发展水平不同

C. 人民主权观念广泛传播 D. 宗教改革冲击天主教会

11. 1843年中英签订《五口通商附粘善后条款》,其中的第8款规定:“向来各外国商人只准在州一港口贸易,上年在江南曾经议明,如蒙大皇帝恩准西洋各外国商人一体赴福州、厦门、宁波、上海四港口贸易,英国毫无靳惜,但各国既与英人无异,设将来大皇帝有新恩施及各国,亦应准英人一体均沾,用示平允。”对上述材料解读正确的是( )

A. “上年在江南曾经议明”是指《虎门条约》

B. “英国毫无靳惜”体现出英国的无私与大度

C. “各国既与英人无异”说明列强已经组成侵华同盟

D. “新恩”涉及内容模糊,有利于英国扩大侵略权益

12. 某教授认为:元朝行省制中央集权是秦汉以来郡县制中央集权模式的较高级演化形态,也是两宋否定唐后期藩镇分权的继续,相当于自隋朝始第三个“正一反一合”阶段的“合”。作者认为( )

A. 行省制实现了中央集权和地方分权的有机结合

B. 行省制主要着眼于政治上的统治和军事上的控制

C. 行省制巩固了元朝的中央统治和国家的统一

D. 行省制借鉴了郡县制的优点,摈弃了两宋政治制度的缺点

第II卷(非选择题)

二、材料解析题(本大题共3小题,共64.0分)

13. 农业是社会经济的基础。阅读下列材料,回答问题。

材料一明代农业以生产粮食为主、家庭纺织原料为辅的自给自足性质的单一经营格局被逐渐突破。种植较广的经济作物,首推棉花和桑树,江南和华北都形成了大面积植棉区,蚕桑业则集中在长江三角洲地区。福建、广州等地大力发展甘蔗、荔枝、龙眼等经济作物的种植。在经济作物种植面积不断扩大和城镇发展导致的非农业人口增长趋势的促动下,粮食生产也逐步被纳入市场网络之中,并出现了粮食生产中心的移动。如江南原为粮食丰裕地区,宋元以来有“苏湖熟,天下足”之民谚,但到明代中后期由于棉、桑等作物的广泛种植,致使粮食严重匮乏,只得从湖广、四川等地大量输入,民谚也一变为“湖广熟,天下足”了。商品性农业的发展,使得以粮食生产为主体的农业结构被与商品生产密切相关的经济作物以及加工这些经济作物的手工业为主体的新型农业结构所替代。

材料二一位外国人在考察了湖北地区种植情况以后说:“是处播植,如所见小麦、油菜、蚕豆各种子,并不选择坚好肥硕之品,甚至杂有草种,亦不剔除。最为可异,其所用农具,颇欠精良。……所见棉花较美国远逊,其故殆由排种太密,不知选子,且地气嫌太湿、太冷、太酸。见耕地之法似欠讲求,所用齿钯、锄、犁等具,均甚笨拙,翻土既不能深,碾土又不能细;所用耕牛大车,蹇缓无力。外国耕地多用马,中国马少,倘不能改用,宜用壮健之牛,或一犁双牛,较可得力。至农具尤亟应改制精良,庶几事半功倍。”这种说法大致反映了鸦片战争后中国农业生产的一般状况。

--以上材料均摘编自白寿彝《中国通史》

(1) 根据材料一并结合所学知识,概括明代农业发展的特点;分析这些特点对当时经济发展的影响。

(2) 根据材料二并结合所学知识,指出当时中国农业存在的问题;说明这些问题对当时社会的影响。

14. 阅读材料,完成相关要求。

“流动”的宋朝

材料一“东京养甲兵数十万,居人百万家,天下转漕,仰给在此一渠水(汴水)。”“汴水横亘中国,首承大河,漕引江湖,利尽南海。”

——以上两句材料均出自《宋史》朝廷创置榷场以通南北之货,内足以专课息之源,外足以固邻国之好。

——《宋会要辑稿》朝贵人家选婿,于科场年,择过省士人,不问阴阳吉凶及其家世,谓之“榜下捉婿”。

——(宋)朱彧《萍洲可谈》典卖倚当庄宅田土,今后并立合同契四本,一付钱主,一付业主,一纳商税院,一留本县,违者论如法。

——《宋会要辑稿》材料二如表为南宋嘉定(宋宁宗年号)六年“四选”官员人数统计表。

官员 科举出身 荫补出身 其他

尚书左选 925 1380 86

尚书右选 77 2105 1684

侍郎左选 9458 6926 622

侍郎右选 415 11702 3484

——据(宋)李心传《建炎以来朝野杂记》卷十四材料三太宗时,置榷署于京师,诏诸蕃香药宝货至广州、交阯、两浙、泉州,非出官库者,无得私相贸易。

宋初制定的《私茶法》规定,“民茶折税外悉官买,民敢藏匿不送官及私贩鬻者没入之,计其直百钱以上者杖七十。”

——以上两段材料均出自《宋史》“流动”是宋朝社会变化的典型特征,根据上述材料并结合所学知识,对“流动”的宋朝予以解读。(要求:解读合理,史实准确,逻辑清晰。)

15. (1) 阅读材料,回答问题。

材料一 今日中国不变法则必亡是已……然则救之之道当何如 曰:痛除八股而大讲西学……约而论之,西洋今日,业无论兵、农、工、商,治无论家、国、天下,蔑(无)一事焉不资于学……公等从事西学之后,平心察理,然后知中国从来政教之少是而多非。即吾圣人之精意微言,亦必既通西学之后,以归求反观,而后有以窥其精微,而服其为不可易也。

——严复《救亡决论》(1895年)

材料二 不佞垂老,亲见七年之民国与欧罗巴四年亘古未有之血战,觉彼族三百年之进化,只做到“利己杀人,寡廉鲜耻”八个字。回观孔孟之道,真量同天地,泽被寰区。

——严复《与熊纯如书》(1918年)

根据材料一、二并结合所学知识,分析严复对于中西文化的前后不同态度及其原因。

(2) 结合所学知识,分析材料二中严复对于中国传统文化的态度是否符合当时的思想潮流。

(3) 材料三 就世界观和基本的价值观而言,严复是一个西方文明的十足的崇拜者:这导致他对中国的传统进行无情的批判……笼统地把当时全部儒家学派都视为思想的废物而不屑一顾……医治中国的弊病只能利用西方的思想和价值观。

——(美)费正清等编《剑桥中国晚清史》

结合材料一、二,分析材料三中对严复的评价是否准确并说明理由。

(4) 综上,结合当今时代,你认为应该如何看待中国传统文化。

答案和解析

1.【答案】C

【解析】依据材料“1983年为深圳特区创作的城市雕塑《开荒牛》”可以看出特区的开拓创新精神,C项正确。

1984年城市经济体制改革开始,排除A项;

1992年邓小平南方谈话,排除B项;

材料未涉及文艺百家争鸣,排除D项。

故选:C。

本题主要考查了改革开放。要求学生结合改革开放的特征及影响来分析。

本题主要考查了改革开放,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

2.【答案】B

【解析】在四川广汉三星堆遗址和河南偃师二里头遗址发现了类似的文物,说明两地之间可能存在文化联系甚至是双向的互动,故选B;

材料中没有比较信息,无法说手工制作的先进,排除A;

仅根据出土的手工艺品无法说明经济的繁荣发达和礼乐制度的完善,排除CD。

故选:B。

本题主要考查三星堆文化,解题的关键在于准确把握材料主旨,灵活运用所学知识,考生作答时应紧扣材料,抓住材料关键词,并紧密结合所学知识进行作答。

本题主要考查三星堆文化,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力,考生平时应加强相关习题的练习,不断总结相关知识点,提高自己的理解能力和解题能力。

3.【答案】D

【解析】根据材料“唐诗内容的广泛也是空前的,它反映了唐代历史发展的过程,也全面反映了社会各阶层人物的生活状况和精神面貌”结合所学知识可知,唐诗反映了唐代历史的发展,反映了当时人民生活的面貌,唐朝的历史进程发展影响着唐诗的发展,即社会政治经济的发展影响文学艺术的发展,D项正确;

材料旨在说明唐诗描写了生动的唐朝历史,与学术研究无关,排除A项;

“三教合一”与材料无关,排除B项;

C项中的“一切”过于绝对,排除C项。

故选:D。

本题主要考查唐诗,要求学生结合唐诗的特征和影响来分析。

本题主要考查唐诗,侧重考查学生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

4.【答案】C

【解析】结合材料“1905年,德国驻上海总领事在秘密报......的警觉:第一,日本以庞大的国库补助,促进海运繁荣,保护并奖励贸易;第二,通过东亚同文书院等机构,热心发展中国教育,锐意培养能在中国活动的自己人”可知,1905年正值日俄战争前后,日本大肆扩大在华势力范围,此时德国驻上海总领事要求本国政府警觉日本在华的侵略和文化渗透行为,从政治动机上可知,此举是德国为了与日本争夺对华经济文化控制权,C项正确;

A项主要发生在一战前,时间错误,排除;

中国革命此时仍处于零星状态,且与材料所述无直接关联,排除B项;

此时中国已对外开放大量通商口岸,结合所学可知此亦非德国外交官的报告意图,排除D项。

故选:C。

本题考查列强对华的侵略,需要结合列强对华侵略的特征来解答。

本题考查列强对华的侵略,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

5.【答案】C

【解析】根据材料可知,从1950年到1978年以后,农村生产关系不断调整,其主要目的是适应生产力状况,促进农村经济发展,C项正确。

农村生产关系的变革会调动农民生产积极性、促进农业生产的发展、增加农民的收入,但不符合材料主旨,材料表明农村生产关系的四次变革是为了不断适应生产力状况,排除ABD项。

故选:C。

本题考查农村生产关系的调整。需要考生掌握农村生产关系调整的实质。

本题考查农村生产关系的调整,旨在考查学生结合所学分析材料的能力。

6.【答案】D

【解析】根据材料可知,三星堆遗址出土的文物羊头罍,与河南殷墟遗址和湖南炭河遗址出土的一些文物有相似之处,反映了古蜀文明并不是孤立存在,考古发掘证明,黄河流域与长江流域有文化的交流,三星堆遗址出土的一些文物借鉴了中原文化的元素,故D项正确。

丝绸之路开通于汉代,三星堆遗址年代上起新石器时代晚期,下至商末周初,故A项错误;

材料体现的是文明的相似性,不是多元性,故B项错误;

材料只强调一些文物有相似之处,不能断定“商周时期各地区之间交流十分频繁”,故C项错误。

故选:D。

本题考查中华文明的传承与发展。需结合古代早期文明发展的相关知识作答。

本题考查中华文明的传承与发展,侧重考查学生分析概括能力和知识运用能力。

7.【答案】C

【解析】根据所学知识可知,材料中的“庸”“租”“调”为唐朝农民所交的赋税,王梵志是唐朝诗人,所以,“贫穷田舍汉”生活的朝代是唐代,故C项正确。

西汉时期农民交田赋和口赋,不是“租”“庸”“调”,故排除A项;

北魏时期实行租调制,没有“庸”,故排除B项;

明初赋税分夏税、秋粮,后来实行“一条鞭法”,而不是“租”“庸”“调”,故排除D项。

故选:C。

本题考查唐代赋税制度。考生需要结合中国古代赋税制度演变的相关史实来回答。

本题考查唐代赋税制度,侧重考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力。

8.【答案】C

【解析】根据材料可知,石磬正面的虎形以双勾的线条刻出,怒目圆睁,虎尾上扬,虎口大张,尖尖的獠牙清晰可辨,老虎身躯呈匍匐伏,做出猛虎扑食的架势。与青铜器上常见的虎形纹饰相似,线条遒劲,匀称地布满整个磬面,成为一个完美的适合纹样,与长度近一米的器形浑然一体,反映出商代高超的石刻艺术水平,C项正确;

材料介绍商朝的“石磬”,没有反映原始音乐产生的过程或原因,排除A项;

材料只反映了石器乐器,没有体现金属制品的使用,排除B项;

敬天保民思想在材料中未体现,排除D项。

故选:C。

本题考查史料的重要作用,根据材料“商朝虎纹石磬。它是迄今为止发现的形体最大的商磬,共有5个音阶,可奏出不同的音调,为祭天地山川时所使用。”及所学知识分析作答。

本题考查史料的重要作用,旨在考查学生解读材料、分析理解、运用所学知识解决问题的能力。

9.【答案】B

【解析】根据材料“国民党中央驱逐军队中的共产党党员”“他从革命的政权机关变成了资产阶级之反动的执行机关,变成了军阀的工具”并结合所学可知,这时第一次国共合作破裂,在这样的情况下中共召开“八七”会议,确定了武装反抗国民党反动派的方针,故B项正确。1928年,毛泽东在《中国的红色政权为什么能够存在》和《井冈山的斗争》中阐明了工农武装割据思想,故A项错误;当时中共中央特别是陈独秀犯了“右”倾错误,故C项错误;材料没有涉及工农红军转移的问题,故D项错误。

故选:B。

本题考查国共十年对峙,需要学生掌握国民革命后国共两党关系的发展。以及确定武装反抗国民党统治方针的提出。

本题考查国共十年对峙,主要考查学生准确获取材料有用信息的能力,调动和运用所学的能力。

10.【答案】C

【解析】依据材料可知,“革命”的概念在17、18世纪有明显的差别,结合所学可知,18世纪法国启蒙运动不断发展,人民主权观念广泛传播,因此革命被赋予了正义、神圣的内涵,故C项正确;“革命造成的社会动荡”较为明显,而非减小,故A项错误;英国资产阶级革命时候尚未发生工业革命,故B项错误;宗教改革发生在16世纪,与题干内容无关,故D项错误。

故选:C。

本题考查启蒙运动,解题的关键是抓住题干时间,解读材料中“革命”概念的变化,结合法国启蒙运动的发展及其影响分析。

本题考查启蒙运动的影响,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

11.【答案】D

【解析】材料“向来各外国商人只准在州一港口贸易,上年在江南曾经议明,如蒙大皇帝恩准西洋各外国商人一体赴福州、厦门、宁波、上海四港口贸易,英国毫无靳惜,但各国既与英人无异,设将来大皇帝有新恩施及各国,亦应准英人一体均沾,用示平允”体现的是一体均沾协定,这有利于英国扩大侵略权益,D项正确。

“上年在江南曾经议明”是指《南京条约》,排除A项;

BC项说法均不符合史实,排除。

故选:D。

本题主要考查鸦片战争。要求学生结合鸦片战争的特征和影响来分析。

本题主要考查鸦片战争,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

12.【答案】A

【解析】根据材料信息可得知作者认为行省制是郡县制的发展,是两宋加强中央集权的继续,故A项正确。行省制的主要着眼点在材料中不能体现,与题意无关,故B项错误。C项说法正确,但此信息在材料中不能体现,故C项错误。材料认为“行省制是两宋否定唐后期藩镇分权的继续”,故D项错误。

故选:A。

本题考查元朝的行省制度。关键信息是:元朝行省制中央集权是秦汉以来郡县制中央集权模式的较高级演化形态,也是两宋否定唐后期藩镇分权的继续。

本题考查元朝行省制的相关知识,旨在考查学生阅读理解材料和对行省制的理解能力。

13.【答案】【小题1】特点:突破了单一的自给自足性质的经营格局;广泛种植经济作物,出现专业化、区域化趋势;粮食生产纳入市场网络,生产中心发生转移;商品性农业获得较大发展(农产品商品化程度高)。影响:推动了经济作物的种植和手工加工工业的增长;促进了传统农业结构的转型;顺应了商品货币经济发展趋势;使中国成为当时世界经济和贸易中心地区之一。

【小题2】问题:传统农业技术条件差,耕作方式落后。影响:导致农业发展迟缓;阻碍了新经济因素的成长;造成中国社会的落后和沉沦。

【解析】(1)本题考查的是明代农业发展的特点和这些特点对当时经济发展的影响。第一小问主要从材料中的有效信息进行归纳和总结即可得出答案;第二小问主要从对经济的增长、对经济结构的转型和对贸易的影响的角度入手回答问题。

(2)本题考查的是当时中国农业存在的问题和这些问题对当时社会的影响。第一小问根据材料中的有效信息进行归纳和总结;第二小问主要从对农业和对社会发展的消极影响。

本题考查的是明清时期的农业的发展,一明清时期农业发展的特点和存在的问题为切入点,主要考查的概括和知识的迁移能力。

14.【答案】本题属于开放型试题,要求学生根据材料并结合所学知识对“流动”的宋朝予以解读。此问题可以从宋朝流动的表现、成因及认识三个角度进行构思。

关于表现,应先充分利用材料得出结论,在参照所学知识做适当的补充即可。根据材料一中“东京养甲兵数十万,居人百万家,天下转漕,仰给在此一渠水”、“汴水横亘,首承大河,漕引江湖,利尽南海”可以得出,汴河重要,它连接着四通八达的河(大运河)漕江湖运输,便利了商品的运输和流转,带来了商业的兴盛,都城的繁荣。这就为着一个高度流动的王朝奠定了交通前提(路基)。根据材料一中“朝廷创置榷场以通南北之货,内足以专课息之源,外足以固邻国之好”可以得出,各政权在边境接界地区设置的交易市场——榷场,由官方管理,商品种类繁多,宋朝贸易的商品多为加工品,而少数民族政权则多为土特产品,从而使双方的经贸流动起来(关于经济的流动,结合所学还要考虑上北民再南迁、经济中心南移和海外贸易等知识)。根据材料一中“朝贵人家选婿,于科场年,择过省士人,不问阴阳吉凶及其家世”,“榜下捉婿”的背后揭示的是阶层汇流婚姻融天下,唐朝的“门第”为主的择偶标准让位于宋朝的“才和财”标准。根据材料一中的“典卖倚当庄宅田土,今后并立合同契……违者论如法”可得知土地转流契约定天下;宋代的契约化,不仅在土地流转中广泛运用,在劳务关系、经济往来中也有较普遍的使用;契约化既是物权自由流动的体现,又是物权、人权在一定程度上得到保障的体现。这进一步说明宋朝的流动性。根据材料二“四选”官员人数统计表可得知科举竞流读书赢天下(在古代“左”为贵),重文和科举引导了普遍的向学风气,更打通了阶层流动的重要渠道,“朝为田舍郎,暮登天子堂”,让“白衣秀士拔地而起”(钱穆先生语),也让门阀世胄难以为继,宋代纵向的阶层流通大大超过前代。根据材料三“非出官库者,无得私相贸易”、“民茶折税外悉官买,……没入之,……杖七十”可知这些流动性是很有限的。

关于成因,主要结合所学相关知识来回答,可以考虑:一方面宋代商品经济的发展,科举制的发展,庶族地主壮大,推动社会流动性增强;另一方面政府为增加税收,继续推行官营专卖制度,同时为维护统治阶层的稳定,推行恩荫制度等又使得流动性有限。

关于认识,结合唯物史观用辩证的观点给予简要评价即可。

故答案为:

对宋朝社会“流动性”的解读(解读应该包含以下三部分:表现、成因及其认识):

表现:一方面宋代经济流动性强,表现在水运交通网促进商品流通,榷场促进边境贸易,契约促进土地流转,海外贸易促进中外经济流动,北民南迁及经济重心南移促进南北经济流动;另一方面宋代社会阶层流动性增强,表现在随着科举制发展,门第观念淡化,婚姻不问家世,社会上士农工商四民结构进一步松动。宋朝在阶层、商品等方面的流动性不断发展,但是其流动性有限。

成因:以上流动性的特点与宋代经济变动以及维护集权统治密切相关。一方面宋代商品经济的发展,科举制的发展,庶族地主壮大,推动社会流动性增强。另一方面政府为增加税收,继续推行官营专卖制度,同时为维护统治阶层的稳定,推行恩荫制度等又使得流动性有限。

认识:宋代的流动使整个宋代社会呈现出一定程度的开放性、灵活性和平民化特征,促进了社会的进步。同时,它仍然是封建社会下的局部变化,不应被夸大。

【解析】本题考查宋金元社会的变化,需要考生掌握宋朝社会经济、科举制度发展的表现、推动因素及影响。

本题考查宋金元社会的变化,侧重考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力和史料实证、历史解释等素养。

15.【答案】【小题1】(1)材料一批判中国传统文化,肯定西方文化的学习价值;材料二否定西方文明,主张回归中国传统文化。

维新变法时期,认为中国传统文化不足以救亡,主张向西方学习,进行变法;新文化运动时期,对社会现状不满,一战又使其对西方文明失望。

【小题2】(2)与当时的思想主流不符;新文化运动时期全面向西方学习成为时代潮流,马克思主义在中国传播,“以俄为师”成为新的救亡选择,严复的态度相对保守。

【小题3】(3)不准确。

维新变法时期,严复对中国传统文化并未全面否定;一战后,严复反思西方文明,对传统文化有更多的肯定。

【小题4】(4)中国传统文化既有精华,也有糟粕,既要继承,也要反思;要增强文化自信;对于传统文化要取其精华去其糟粕。

【解析】本题考查严复的民主思想。考查严复对于中西文化的前后不同态度及其原因、严复对于中国传统文化的态度是否符合当时的思想潮流、对严复的评价、如何看待中国传统文化,需掌握严复的思想。

本题难度中档,考查正确对待传统儒家文化,儒家学说是中国传统文化的核心,是中华文明的优秀遗产。我们对待儒家学说的态度是:吸取其精华,剔除其糟粕,一分为二,批判地加以继承。

(1)第一小问,“痛除八股而大讲西学”、“业无论兵、农、工、商,治无论家、国、天下,蔑(无)一事焉不资于学”批判中国传统文化,肯定西方文化的学习价值;“利己杀人,寡廉鲜耻”、“回观孔孟之道,真量同天地,泽被寰区”否定西方文明,主张回归中国传统文化。第二小问,结合所学知识可知,维新变法时期,认为中国传统文化不足以救亡,主张向西方学习,进行变法;新文化运动时期,对社会现状不满,一战又使其对西方文明失望。

(2)结合所学知识可知,与当时的思想主流不符;新文化运动时期全面向西方学习成为时代潮流,马克思主义在中国传播,“以俄为师”成为新的救亡选择,严复的态度相对保守。

(3)结合所学知识可知,维新变法时期,严复对中国传统文化并未全面否定;一战后,严复反思西方文明,对传统文化有更多的肯定。

(4)结合所学知识可知,中国传统文化既有精华,也有糟粕,既要继承,也要反思;要增强文化自信;对于传统文化要取其精华去其糟粕。

第1页,共1页

同课章节目录