《改革变法风潮和秦国历史机遇》课件

文档属性

| 名称 | 《改革变法风潮和秦国历史机遇》课件 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-02-27 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件37张PPT。第1课 改革变法风潮与秦国历史机遇?

--(商鞅变法的背景) 春秋战国时期,群雄角逐,诸侯争霸,秦国地处西陲,远离中原核心地带,比较落后。然而,恰恰是偏远落后的秦国在角逐中,脱颖而出,统一了六国,开辟了中国历史的新纪元。

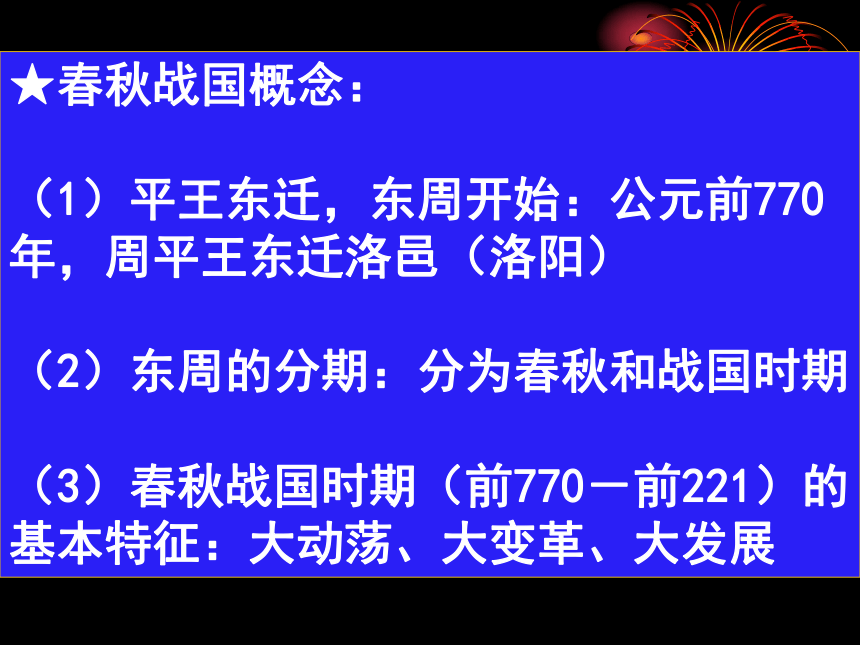

当时的秦国面临哪些历史机遇能够最终完成统一?★春秋战国概念:

(1)平王东迁,东周开始:公元前770年,周平王东迁洛邑(洛阳)

(2)东周的分期:分为春秋和战国时期

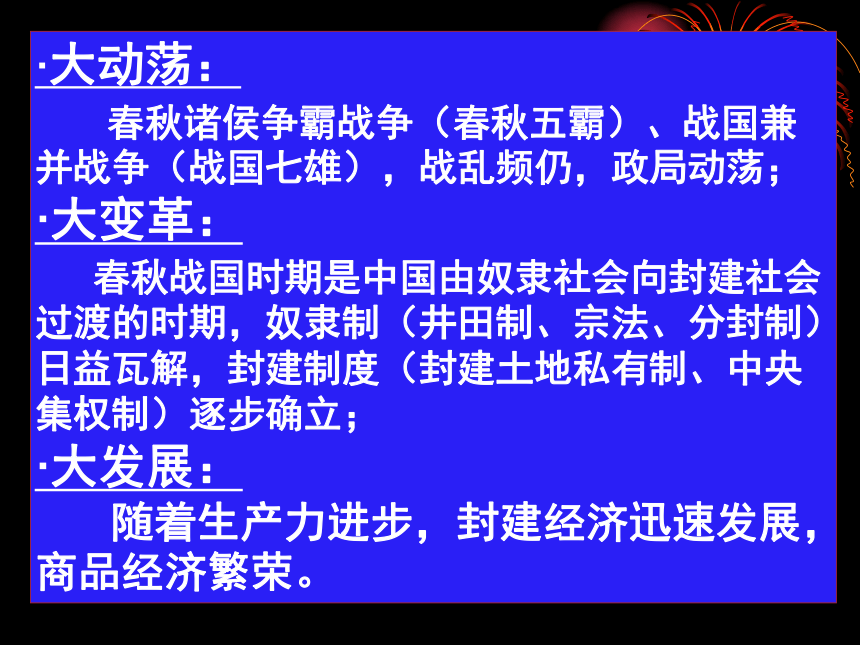

(3)春秋战国时期(前770-前221)的基本特征:大动荡、大变革、大发展·大动荡:

春秋诸侯争霸战争(春秋五霸)、战国兼并战争(战国七雄),战乱频仍,政局动荡;

·大变革:

春秋战国时期是中国由奴隶社会向封建社会过渡的时期,奴隶制(井田制、宗法、分封制)日益瓦解,封建制度(封建土地私有制、中央集权制)逐步确立;

·大发展:

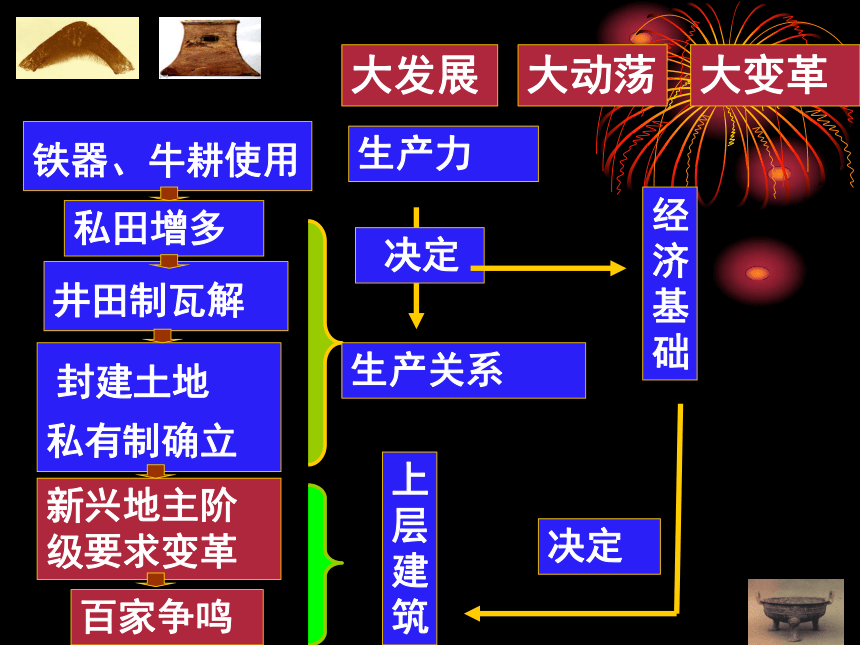

随着生产力进步,封建经济迅速发展,商品经济繁荣。一.社会变化的新气象 铁器、牛耕使用私田增多井田制瓦解 封建土地

私有制确立生产力 决定生产关系上层建筑经济基础决定新兴地主阶

级要求变革百家争鸣大发展大变革大动荡社会

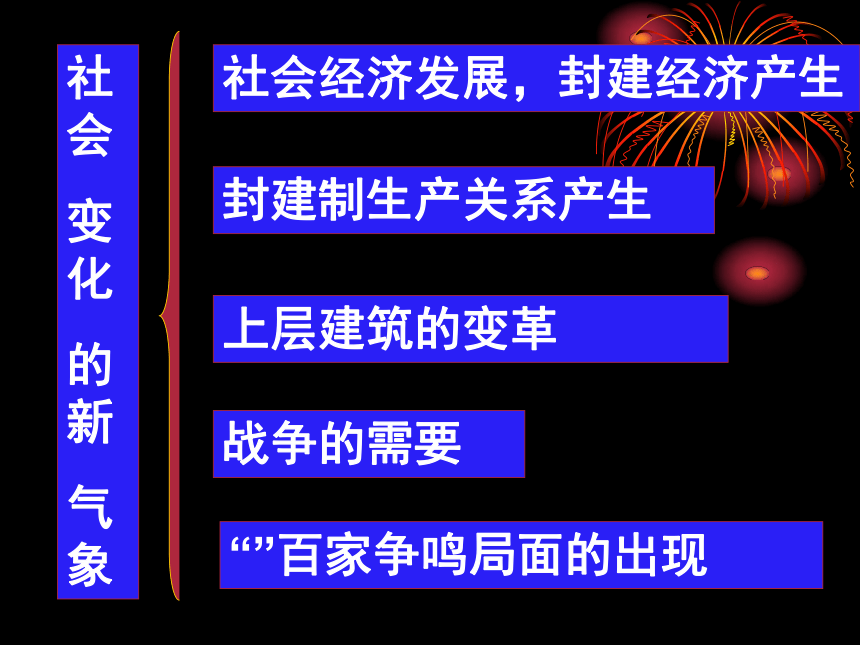

变化

的新

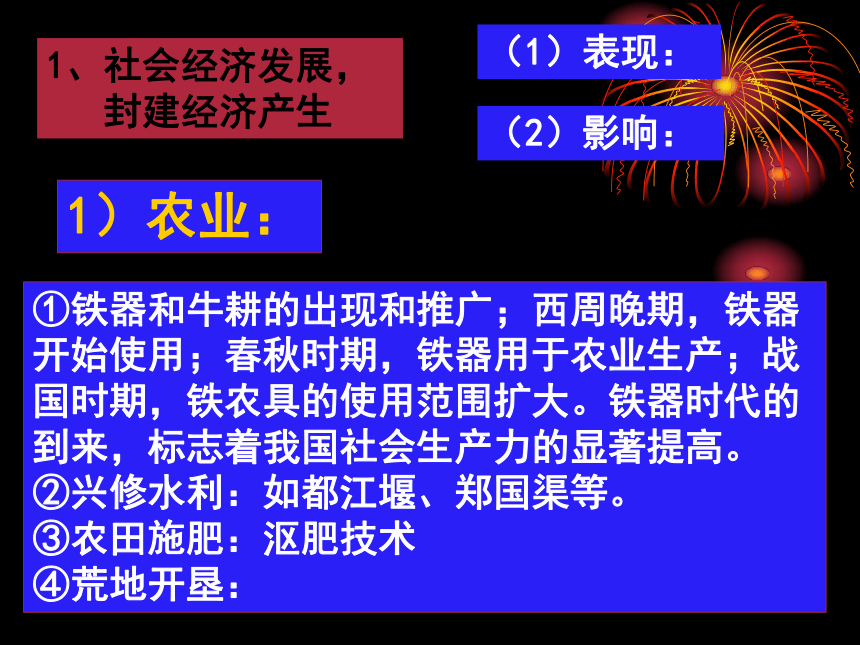

气象社会经济发展,封建经济产生封建制生产关系产生上层建筑的变革战争的需要“”百家争鸣局面的出现1、社会经济发展,

封建经济产生(1)表现:(2)影响: ①铁器和牛耕的出现和推广;西周晚期,铁器开始使用;春秋时期,铁器用于农业生产;战国时期,铁农具的使用范围扩大。铁器时代的到来,标志着我国社会生产力的显著提高。

②兴修水利:如都江堰、郑国渠等。

③农田施肥:沤肥技术

④荒地开垦:1)农业:2)手工业:

冶铸、纺织、漆器工艺等都有新的成就。3)商业:

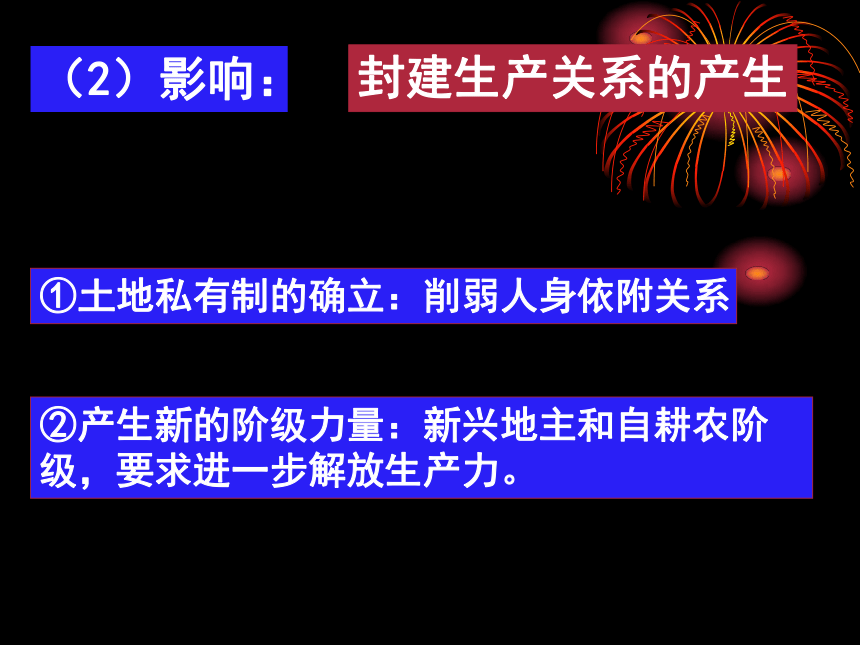

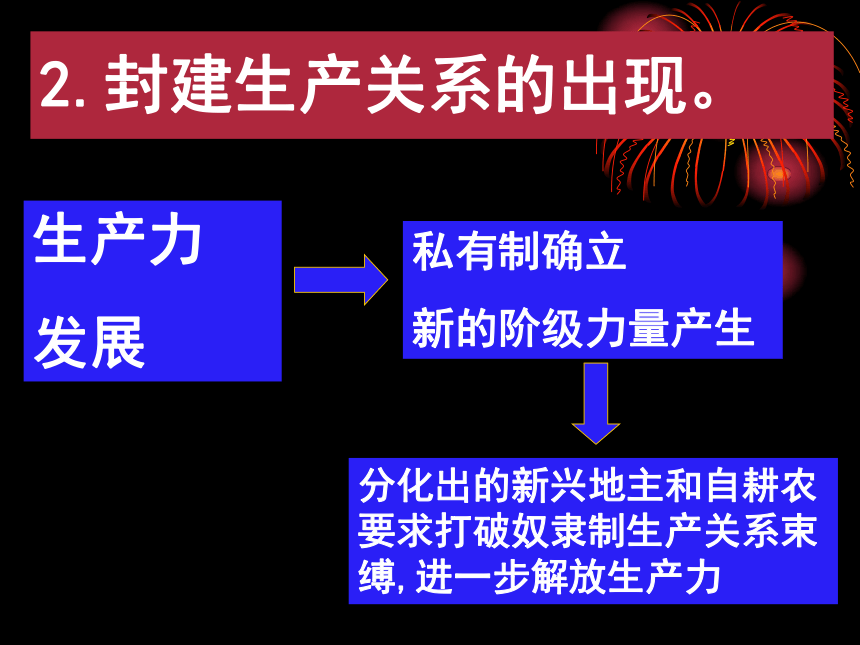

日趋活跃,出现邯郸、临淄、宛、陶等商业中心。影响(2)影响:①土地私有制的确立:削弱人身依附关系②产生新的阶级力量:新兴地主和自耕农阶级,要求进一步解放生产力。封建生产关系的产生2.封建生产关系的出现。生产力

发展私有制确立

新的阶级力量产生分化出的新兴地主和自耕农要求打破奴隶制生产关系束缚,进一步解放生产力3、上层建筑的变革:

新兴地主要求改革奴隶制度原因

目的

途径

措施经济基础上层建筑社会发展废除奴隶主贵族政治

建立封建专制统治改革的目的:建立和强化封建专制统治途 径: 变法(1)原因:经济基础的变化

(2)目的:

地主阶级要求建立和强化封建专制统治;

(3)途径:变革

(4)措施:

①以选贤任能、奖励军功取代世卿世碌制;

②以实行俸禄制取代封邑制;

③以中央集权取代君主与贵族联合执政; 王室衰微,诸侯争霸与兼并,战争频繁 (富国强兵成为改革的内在动力)

(1)春秋:诸侯争霸战争

(2)战国:以兼并战争为主

(3)变革动力:富国强兵

战国时期,群雄角逐,战争频繁。为了富国强兵,各诸侯国纷纷变法。进而说明了改革的必要性。4、军事:战争的需要(1)背景:

春秋战国时期,激烈的政治斗争和经济繁荣促进了学术思想的空前发展。

(2)表现:

①私学兴盛打破了学在官府的格局。(学在官府是指奴隶主阶级垄断教育)

②战国时期出现了百家争鸣:儒家、道家、墨家、法家等学派陆续诞生,出现了百家争鸣活跃局面。

(3)影响:法家思想成为变法改革的思想理论武器。(法家的代表人物有李悝、吴起、商鞅等)5、思想文化:背景 表现 影响

学术自由,百家争鸣,思想大解放二.风起云涌的改革和变法

——为商鞅变法提供经验教训:1.春秋时期的改革奴隶主阶级改革2.战国时期:李悝吴起魏国李悝变法:率

先

强

盛

楚国吴起变法:成

为

强

国公元前445年1)尽地力之教,发展农业生产

2)推行“平籴法”

3)制定《法经>》加强法制1)限制贵族权力,改变分封制.收回爵禄

2)强令旧贵族迁居

3)裁减冗员,节余养兵和奖励军功.

4)要求官员秉公执法地主阶级改革小结:各国的改革,推动了社会的发展。思考:战国时期各国变法改革的共同原因是什么?问题探究:各国统治者都希望通过变法改革,实现富国强兵,对内巩固统治、对外争取兼并战争胜利;1)经济基础封建土地私有制形成;新兴地主势力增强,要求废除奴隶主贵族的特权,发展封建经济;2)阶级基础3)内在动力这些改革家们是哪一思想派别的代表?体现了什么思想主张? 顺应时代进行变革;以法治国 法家问题探究: 思想派别: 思想主张:三.处在十字路口的秦国: 一个地处西陲,比较落后的秦国,能够虎视中原,最后吞并“连横”的六国,一统天下。靠的是什么?靠的是制度创新──“商鞅变法”。秦国在公元前4世纪,面临着巨大的历史机遇。秦国当政者抓住了机遇,任用商鞅,以法家思想为指导思想,进行了改革。经过变法,秦国迅速强盛起来,最终完成了统一中国的大业。在改革开放的今天,我们重温这段历史,依然饶有兴味。1、改革的必要性:(1)秦穆公称霸西戎(公元前7世纪后期)

——落后(2)秦献公改革(公元前4世纪初)——无改观内容:废除人殉制度;迁都栎阳;制定户籍制度。

结果:秦国的整体面貌无根本改观。2、改革的可能性:(1)有利条件: ①国君权力集中,奴隶主贵族势力较弱;

(权力集中)

②注重实用、讲求功利的发家学说容易得到认同;

(法家学说)

③民风质朴,充斥尚武精神。

(民风质朴与尚武精神)(2)历史机遇:①三家分晋,阻秦力量大受削弱;②中原士人游说各国,为秦国招揽贤能提供了可能性;③诸侯卑秦,秦孝公决心发奋图强、实现富国强兵。(3)主观条件:商鞅的个人才干。 改革变法风潮与秦国历史机遇

-----(变法背景) 本课小结:新兴地主要求改革奴隶制度百家争鸣,思想大解放生产力发展 封建经济产生诸侯兼并,战争频繁客观:经济:政治:文化:军事:(1)秦孝公支持

(2)国君拥有比较集中的权力,守旧势力相对薄弱

(3)法家学说受到秦国君臣民众的认同

(4)当地民风质朴,具有尚武精神

(5)各国变法为商鞅变法提供了经验和教训。主观:客观原因——穆公称霸西戎,但仍落后中原

必要条件——献公改革,无根本改观;

有利条件——权力集中、法家学说、尚武精神;

历史机遇——三家分晋、“士人要求”

主观原因——秦孝公变法图强,重用商鞅阅读下列材料

材料一:“相地而衰征,则民不移;政不旅旧,则民不偷;---无夺民时,则百姓富。”

——《国语 齐语》

材料二:“籴甚贵伤民,甚贱伤农,民伤则离散,农贱则国贫。”

——《汉书 食货志》

材料三:“----为楚悼王立法,卑减大臣之威重。罢无能,废无用。损不急之官,塞私门之请,一楚国之俗。”

——《史记 蔡泽列传》

请回答:

(1)这三则材料分别反映的是哪三次重大改革?

(2)材料二说明的是哪一项改革措施?

(3)这三次改革有何共同的作用?反映了当时社会怎样的政治特征?答案:

(1)管仲改革,李悝变法,吴起变法

(2)“平籴法”

(3)促进个诸侯国经济发展和政治进步。

特征:新兴地主阶级的力量不断增强,新的封建制度逐步确立。

--(商鞅变法的背景) 春秋战国时期,群雄角逐,诸侯争霸,秦国地处西陲,远离中原核心地带,比较落后。然而,恰恰是偏远落后的秦国在角逐中,脱颖而出,统一了六国,开辟了中国历史的新纪元。

当时的秦国面临哪些历史机遇能够最终完成统一?★春秋战国概念:

(1)平王东迁,东周开始:公元前770年,周平王东迁洛邑(洛阳)

(2)东周的分期:分为春秋和战国时期

(3)春秋战国时期(前770-前221)的基本特征:大动荡、大变革、大发展·大动荡:

春秋诸侯争霸战争(春秋五霸)、战国兼并战争(战国七雄),战乱频仍,政局动荡;

·大变革:

春秋战国时期是中国由奴隶社会向封建社会过渡的时期,奴隶制(井田制、宗法、分封制)日益瓦解,封建制度(封建土地私有制、中央集权制)逐步确立;

·大发展:

随着生产力进步,封建经济迅速发展,商品经济繁荣。一.社会变化的新气象 铁器、牛耕使用私田增多井田制瓦解 封建土地

私有制确立生产力 决定生产关系上层建筑经济基础决定新兴地主阶

级要求变革百家争鸣大发展大变革大动荡社会

变化

的新

气象社会经济发展,封建经济产生封建制生产关系产生上层建筑的变革战争的需要“”百家争鸣局面的出现1、社会经济发展,

封建经济产生(1)表现:(2)影响: ①铁器和牛耕的出现和推广;西周晚期,铁器开始使用;春秋时期,铁器用于农业生产;战国时期,铁农具的使用范围扩大。铁器时代的到来,标志着我国社会生产力的显著提高。

②兴修水利:如都江堰、郑国渠等。

③农田施肥:沤肥技术

④荒地开垦:1)农业:2)手工业:

冶铸、纺织、漆器工艺等都有新的成就。3)商业:

日趋活跃,出现邯郸、临淄、宛、陶等商业中心。影响(2)影响:①土地私有制的确立:削弱人身依附关系②产生新的阶级力量:新兴地主和自耕农阶级,要求进一步解放生产力。封建生产关系的产生2.封建生产关系的出现。生产力

发展私有制确立

新的阶级力量产生分化出的新兴地主和自耕农要求打破奴隶制生产关系束缚,进一步解放生产力3、上层建筑的变革:

新兴地主要求改革奴隶制度原因

目的

途径

措施经济基础上层建筑社会发展废除奴隶主贵族政治

建立封建专制统治改革的目的:建立和强化封建专制统治途 径: 变法(1)原因:经济基础的变化

(2)目的:

地主阶级要求建立和强化封建专制统治;

(3)途径:变革

(4)措施:

①以选贤任能、奖励军功取代世卿世碌制;

②以实行俸禄制取代封邑制;

③以中央集权取代君主与贵族联合执政; 王室衰微,诸侯争霸与兼并,战争频繁 (富国强兵成为改革的内在动力)

(1)春秋:诸侯争霸战争

(2)战国:以兼并战争为主

(3)变革动力:富国强兵

战国时期,群雄角逐,战争频繁。为了富国强兵,各诸侯国纷纷变法。进而说明了改革的必要性。4、军事:战争的需要(1)背景:

春秋战国时期,激烈的政治斗争和经济繁荣促进了学术思想的空前发展。

(2)表现:

①私学兴盛打破了学在官府的格局。(学在官府是指奴隶主阶级垄断教育)

②战国时期出现了百家争鸣:儒家、道家、墨家、法家等学派陆续诞生,出现了百家争鸣活跃局面。

(3)影响:法家思想成为变法改革的思想理论武器。(法家的代表人物有李悝、吴起、商鞅等)5、思想文化:背景 表现 影响

学术自由,百家争鸣,思想大解放二.风起云涌的改革和变法

——为商鞅变法提供经验教训:1.春秋时期的改革奴隶主阶级改革2.战国时期:李悝吴起魏国李悝变法:率

先

强

盛

楚国吴起变法:成

为

强

国公元前445年1)尽地力之教,发展农业生产

2)推行“平籴法”

3)制定《法经>》加强法制1)限制贵族权力,改变分封制.收回爵禄

2)强令旧贵族迁居

3)裁减冗员,节余养兵和奖励军功.

4)要求官员秉公执法地主阶级改革小结:各国的改革,推动了社会的发展。思考:战国时期各国变法改革的共同原因是什么?问题探究:各国统治者都希望通过变法改革,实现富国强兵,对内巩固统治、对外争取兼并战争胜利;1)经济基础封建土地私有制形成;新兴地主势力增强,要求废除奴隶主贵族的特权,发展封建经济;2)阶级基础3)内在动力这些改革家们是哪一思想派别的代表?体现了什么思想主张? 顺应时代进行变革;以法治国 法家问题探究: 思想派别: 思想主张:三.处在十字路口的秦国: 一个地处西陲,比较落后的秦国,能够虎视中原,最后吞并“连横”的六国,一统天下。靠的是什么?靠的是制度创新──“商鞅变法”。秦国在公元前4世纪,面临着巨大的历史机遇。秦国当政者抓住了机遇,任用商鞅,以法家思想为指导思想,进行了改革。经过变法,秦国迅速强盛起来,最终完成了统一中国的大业。在改革开放的今天,我们重温这段历史,依然饶有兴味。1、改革的必要性:(1)秦穆公称霸西戎(公元前7世纪后期)

——落后(2)秦献公改革(公元前4世纪初)——无改观内容:废除人殉制度;迁都栎阳;制定户籍制度。

结果:秦国的整体面貌无根本改观。2、改革的可能性:(1)有利条件: ①国君权力集中,奴隶主贵族势力较弱;

(权力集中)

②注重实用、讲求功利的发家学说容易得到认同;

(法家学说)

③民风质朴,充斥尚武精神。

(民风质朴与尚武精神)(2)历史机遇:①三家分晋,阻秦力量大受削弱;②中原士人游说各国,为秦国招揽贤能提供了可能性;③诸侯卑秦,秦孝公决心发奋图强、实现富国强兵。(3)主观条件:商鞅的个人才干。 改革变法风潮与秦国历史机遇

-----(变法背景) 本课小结:新兴地主要求改革奴隶制度百家争鸣,思想大解放生产力发展 封建经济产生诸侯兼并,战争频繁客观:经济:政治:文化:军事:(1)秦孝公支持

(2)国君拥有比较集中的权力,守旧势力相对薄弱

(3)法家学说受到秦国君臣民众的认同

(4)当地民风质朴,具有尚武精神

(5)各国变法为商鞅变法提供了经验和教训。主观:客观原因——穆公称霸西戎,但仍落后中原

必要条件——献公改革,无根本改观;

有利条件——权力集中、法家学说、尚武精神;

历史机遇——三家分晋、“士人要求”

主观原因——秦孝公变法图强,重用商鞅阅读下列材料

材料一:“相地而衰征,则民不移;政不旅旧,则民不偷;---无夺民时,则百姓富。”

——《国语 齐语》

材料二:“籴甚贵伤民,甚贱伤农,民伤则离散,农贱则国贫。”

——《汉书 食货志》

材料三:“----为楚悼王立法,卑减大臣之威重。罢无能,废无用。损不急之官,塞私门之请,一楚国之俗。”

——《史记 蔡泽列传》

请回答:

(1)这三则材料分别反映的是哪三次重大改革?

(2)材料二说明的是哪一项改革措施?

(3)这三次改革有何共同的作用?反映了当时社会怎样的政治特征?答案:

(1)管仲改革,李悝变法,吴起变法

(2)“平籴法”

(3)促进个诸侯国经济发展和政治进步。

特征:新兴地主阶级的力量不断增强,新的封建制度逐步确立。

同课章节目录

- 第一单元 梭伦改革

- 1 雅典城邦的兴起

- 2 除旧布新的梭伦改革

- 3 雅典民主政治的奠基石

- 第二单元 商鞅变法

- 1 改革变法风潮与秦国历史机遇

- 2 “为秦开帝业”──商鞅变法

- 3 富国强兵的秦国

- 第三单元 北魏孝文帝改革

- 1 改革迫在眉睫

- 2 北魏孝文帝的改革措施

- 3 促进民族大融合

- 第四单元 王安石变法

- 1 社会危机四伏和庆历新政

- 2 王安石变法的主要内容

- 3 王安石变法的历史作用

- 探究活动课一 改革与发展

- 第五单元 欧洲的宗教改革

- 1 宗教改革的历史背景

- 2 马丁·路德的宗教改革

- 3 宗教改革运动的扩展

- 第六单元 穆罕默德·阿里改革

- 1 18世纪末19世纪初的埃及

- 2 穆罕默德·阿里改革的主要内容

- 3 改革的后果

- 第七单元 1861年俄国农奴制改革

- 1 19世纪中叶的俄国

- 2 农奴制改革的主要内容

- 3 农奴制改革与俄国的近代化

- 探究活动课二 古老文化与现代文明

- 第八单元 日本明治维新

- 1 从锁国走向开国的日本

- 2 倒幕运动和明治政府的成立

- 3 明治维新

- 4 走向世界的日本

- 第九单元 戊戌变法

- 1 甲午战争后民族危机的加深

- 2 维新运动的兴起

- 3 百日维新

- 4 戊戌变法

- 探究活动课三 改革成败的机遇与条件