第21课《曹刿论战》导学案(3课时)

文档属性

| 名称 | 第21课《曹刿论战》导学案(3课时) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 22.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2014-02-28 08:47:57 | ||

图片预览

文档简介

新烟中学九年级语文导学案 主备人:冯红卫 审核人:李晓芳

课题:《曹刿论战》 课型:新授课 课时:四课时

班级: 姓名: 编写时间: 20140211 编号: 01——04

教师寄语:再长的路,一步步也能走完;再短的路,不迈开双脚也无法到达。

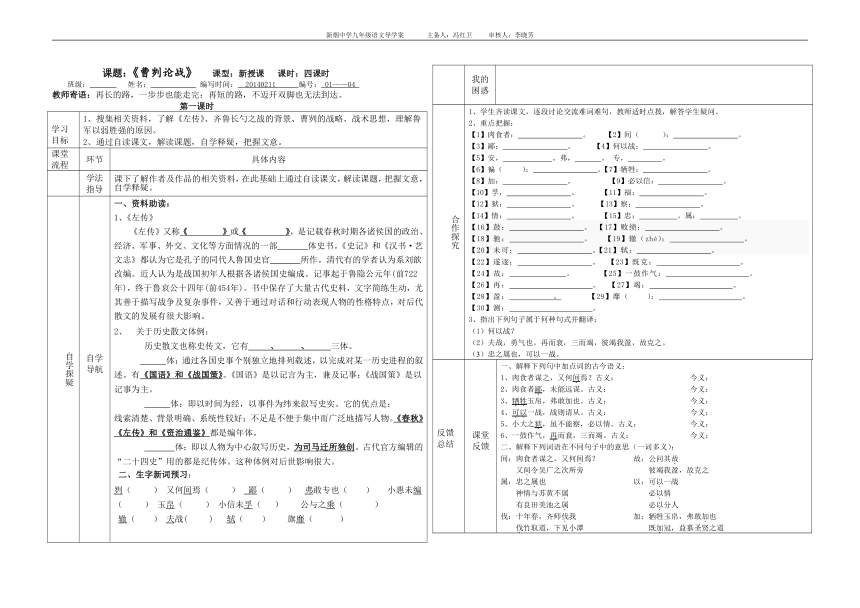

第一课时

学习目标 1、搜集相关资料,了解《左传》、齐鲁长勺之战的背景、曹刿的战略、战术思想,理解鲁军以弱胜强的原因。2、通过自读课文,解读课题,自学释疑,把握文意。

课堂流程 环节 具体内容

学法指导 课下了解作者及作品的相关资料,在此基础上通过自读课文,解读课题,把握文意,自学释疑。

自学探疑 自学导航 一、资料助读:1、《左传》《左传》又称《 》或《 》,是记载春秋时期各诸侯国的政治、经济、军事、外交、文化等方面情况的一部 体史书。《史记》和《汉书·艺文志》都认为它是孔子的同代人鲁国史官 所作。清代有的学者认为系刘歆改编。近人认为是战国初年人根据各诸侯国史编成。记事起于鲁隐公元年(前722年),终于鲁哀公十四年(前454年)。书中保存了大量古代史料,文字简练生动,尤其善于描写战争及复杂事件,又善于通过对话和行动表现人物的性格特点,对后代散文的发展有很大影响。2、 关于历史散文体例: 历史散文也称史传文,它有 、 、 三体。 体:通过各国史事个别独立地排列载述,以完成对某一历史进程的叙述。有《国语》和《战国策》。《国语》是以记言为主,兼及记事;《战国策》是以记事为主。 体:即以时间为经,以事件为纬来叙写史实。它的优点是:线索清楚、背景明确、系统性较好;不足是不便于集中而广泛地描写人物。《春秋》《左传》和《资治通鉴》都是编年体。 体:即以人物为中心叙写历史,为司马迁所独创。古代官方编辑的“二十四史”用的都是纪传体。这种体例对后世影响很大。 二、生字新词预习:刿( ) 又何间焉( ) 鄙( ) 弗敢专也( ) 小惠未编( ) 玉帛( ) 小信未孚( ) 公与之乘( ) 辙( ) 夫战( ) 轼( ) 旗靡( )

我的困惑

合作探究 1、学生齐读课文,逐段讨论交流难词难句,教师适时点拨,解答学生疑问。2、重点把握:【1】肉食者: 。 【2】间( ): 。 【3】鄙: 。 【4】何以战: 。 【5】安, 。弗, 。 专, 。 【6】徧( ): 。【7】牺牲: 。 【8】加: 。 【9】必以信: 。 【10】孚, 。 【11】福: 。 【12】狱: 。 【13】察: 。 【14】情: 。 【15】忠: 。属: 。 【16】鼓: 。 【17】败绩: 。 【18】驰: 。 【19】辙(zhé): 。 【20】未可: 。【21】轼: 。 【22】遂逐: 。 【23】既克: 。 【24】故: 。 【25】一鼓作气: 。 【26】再: 。 【27】竭: 。 【28】盈: 。 【29】靡( ): 。【30】测: 。3、指出下列句子属于何种句式并翻译:(1)何以战?(2)夫战,勇气也。再而衰,三而竭,彼竭我盈,故克之。 (3)忠之属也,可以一战。

反馈总结 课堂反馈 一、解释下列句中加点词的古今语义:1、肉食者谋之,又何间焉?古义: 今义: 2、肉食者鄙,未能远谋。古义: 今义: 3、牺牲玉帛,弗敢加也。古义: 今义:4、可以一战,战则请从。古义: 今义:5、小大之狱,虽不能察,必以情。古义: 今义:6、一鼓作气,再而衰,三而竭。古义: 今义:二、解释下列词语在不同句子中的意思(一词多义):间:肉食者谋之,又何间焉? 故:公问其故 又间令吴广之次所旁 彼竭我盈,故克之 属:忠之属也 以:可以一战 神情与苏黄不属 必以情 有良田美池之属 必以分人 伐:十年春,齐师伐我 加:牺牲玉帛,弗敢加也 伐竹取道,下见小潭 既加冠,益慕圣贤之道

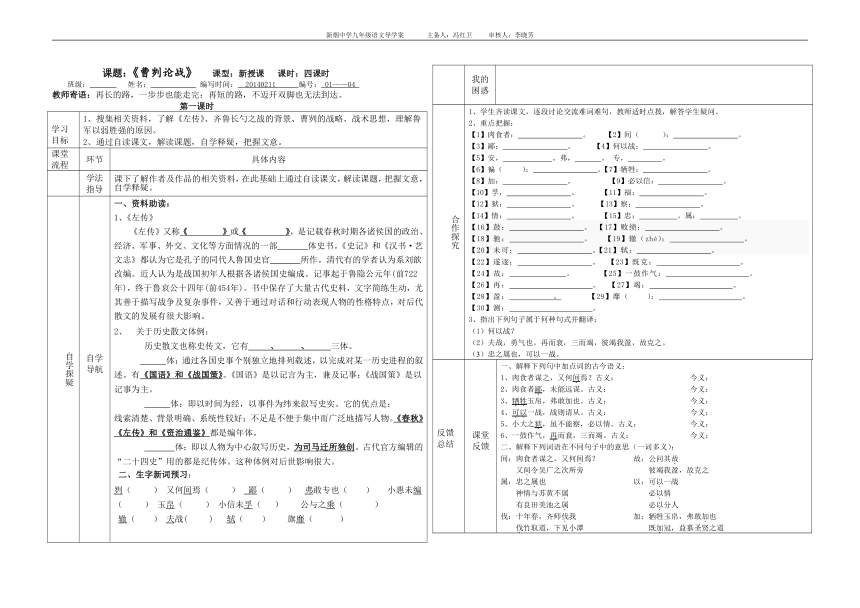

第二课时

学习目标 1、反复诵读课文,分析曹刿和鲁庄公两个人物形象。2、在理解课文主旨的基础上,学习曹刿铁肩担道义、忠心献祖国的爱国精神。

课堂流程 环节 具体内容

学法指导 通过反复朗读课文,理清行文思路,理解曹刿关于战争问题的论述。

自学探疑 自学导航 (一)自读第一段。问题探究:1、“齐师伐我”的“伐”是什么意思?齐国军队为什么要“伐”鲁国呢?(结合历史背景)2、曹刿的身分怎样?3、“肉食者谋之,又何间焉?”句中的“肉食者”指什么?4、“肉食者鄙,未能远谋”中的“远谋”二字是此文的关键,贯穿全文。从曹刿的这句话里可见他具有什么样的品质?5、“何以战”这三个字唤起下文分析战争的条件,突出了曹刿重视战前的政治准备。鲁庄公认为要作哪几方面的准备呢?6、对于这三方面的准备,曹刿是如何回答的?为什么第三个准备 “小大之狱,虽不能察,必以情”是“可以一战”的主要条件?小结:第1段,写的是 ,显示了曹刿 、 的品质以及鲁庄公 的胸怀。(二)自读第二段。问题探究:1、作战地点选在哪里?2、曹刿是怎样帮助庄公选择时机的呢?小结:第2段叙述的是 ,作战的过程写得非常简略,突出写了曹刿“ 谋 ”的作用,为下文“ ”打下伏笔。曹刿 ,所以才击败敌人,获得战争胜利。(三)自读第三段。问题探究:1、鲁国获胜后(“既克”),“公问其故”的“故”是什么意思?2、曹刿是如何回答的?

小结:第3段写曹刿论述 。

我的困惑

合作探究(15分钟) 一、以事件发展过程为序概括情节: 填空:庄公迎战---( )战---胜战---曹刿( )战。二、分析人物形象:1、请你根据文章内容,用自己的话说说曹刿的“远谋”表现在哪些方面。 2、曹刿是一个怎样的人? 3、有人说“长勺之战”的胜利,曹刿功不可没,但从某种意义上说,鲁庄公也有一定的功劳。你的看法呢? 4、长勺之战是古代著名的以弱胜强、以少胜多的战役,你还知道哪些这样的著名战役?请你谈谈战争中能以少胜多的原因是什么?

第三课时

学习目标 1、在理解课文主旨的基础上,学习曹刿铁肩担道义、忠心献祖国的爱国精神。2、小组合作探究,把握本文以“论战”为中心组织材料、详略得当的特点。

课堂流程 环节 具体内容

学法指导 小组合作探究,把握本文以“论战”为中心组织材料、详略得当的特点。

合作探究 一、品读课文,鉴赏《左传》的艺术特色: 提问:请谈谈对人物塑造、课文情节安排两方面的认识,并用“从……中可以看出……”的句式说话。 1、关于人物塑造: (1)关于曹刿: (2)关于鲁庄公: (3)关于比照映衬:填空: 作者巧妙地运用比照映衬的手法,使曹刿的形象鲜明生动。从曹刿与“乡人”的对比突出曹刿 。从曹刿与庄公的对比中,以庄公的驽钝、浮躁反衬曹刿的 ,一个出身下层而深谋远虑的谋士形象跃然纸上。 2、关于详略: 课文剪裁详略得当。本文以曹刿为中心,详细描写了他在战前、战中、战后的表现;对于战争双方的对峙、交锋等则略写。这样安排,突出了曹刿的“ ”。

反馈总结 1、强大的齐国将攻打弱小的鲁国,下面诗句可表现鲁国当时岌岌可危形势的一项是( )A.黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。(李贺《雁门太守行》B.夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。(陆游《十一月四日风雨大作》C.马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。(辛弃疾《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》)D.大漠孤烟直,长河落日圆。(王维《使至塞上》)2、请根据自己的积累,写出和下列加点的字含义相同的成语。 例:齐人三鼓——一鼓作气 望其旗靡——所向披靡 ①彼竭我盈——( ) ②小信未孚——( ) ③故克之 ——( ) ④下视其辙——( ) ⑤未能远谋——( ) ⑥夫大国,难测也——( )

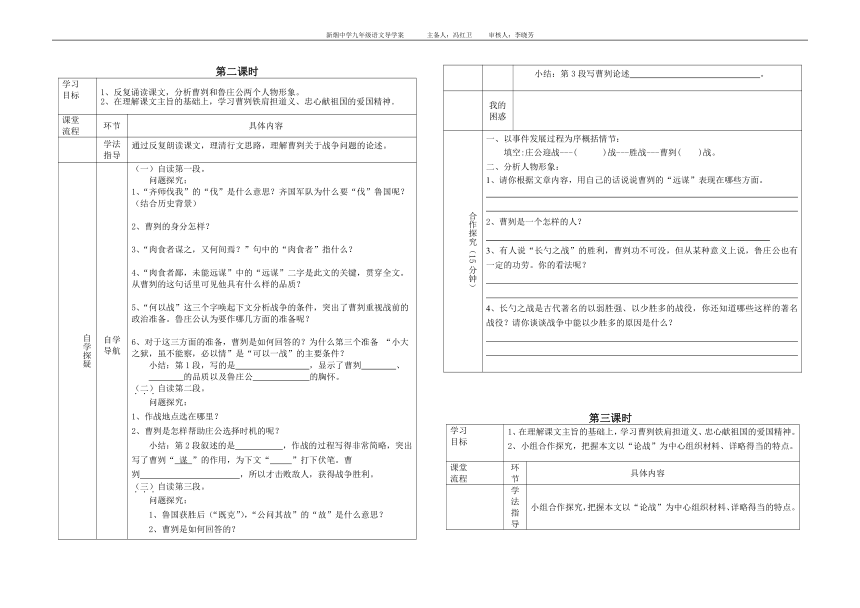

第四课时

课内阅读:

(一)用原文语句回答下列问题。

(1)曹刿主动求见鲁庄公原因是什么?

(2)曹刿认为“可以一战”的条件是什么?

(3)为什么“齐人三鼓”曹刿才同意击鼓进军?

(4)曹刿“下视其辙,登轼而望之”后才同意追击的理由何在?

(5)曹刿进见时,他的同乡反对的理由是

(6)曹刿“下视其辙,登轼而望之”的原因是

(7)能体现曹刿军事思想的句子是

(二)1、下列词语中加点字意思相同的一项是( )

A.肉食者谋之 肉食者鄙,未能远谋 B.又何间焉 中间力拉崩倒之声

C.弗敢加也 万钟于我何加焉 D.忠之属也 属予作文以记之

2、解释句中加点的词语。

(1)小惠未徧 徧: (2)彼竭我盈 盈:

3、用现代汉语翻译下列句子。

(1)衣食所安,弗敢专也,必以分人。

(2) 小大之狱,虽不能察,必以情。

4、曹刿“下视其辙,登轼而望之”的目的是什么?(用自己的话回答)第③段中,鲁庄公的“鄙”表现在哪里?(用原文回答)

___________________________________________________________________________________

二、对比阅读:

(一)阅读 ( http: / / www. / Article / )下面两个文段。完成5~7题

[甲]公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿日: “未可。”齐人三鼓。刿日:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿日:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

既克,公问其故。对日:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡故逐之。(节选自《曹刿论战战》

[乙]于是见公输盘…… (节选自《公输》)

5、词语理解。

(1)解释下面加点字的含义。

①遂逐齐师( ) ②公问其故( )

③望其旗靡( ) ④公输盘诎 )

(2)请选出加点词与例句加点词意思相同的成语。

①例句:既克,公问其故 A 克己奉公 B 克敌制胜

②例句:以牒为械 A 为民请命 B 下不为例

6、把下面文言句子翻译成现代汉语。

(1)夫大国,难测也。________________________________________________

(2)虽杀臣,不能绝也。______________________________________________

7、以上两个文段都涉及到战争,从文段的两个事件结局中,你得到了什么启示 请选择其中一点,谈谈你的看法。

(二)阅读 ( http: / / www. / Article / )甲、乙两个文段,回答问题。

[甲] 十年春,齐师伐我。……夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

[乙] 故曰,域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之。多助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

8、结合文意,找出下列句中加点词解释错误的一项( )

A.肉食者鄙(卑鄙) B.牺牲玉帛(指祭祀用的猪、牛、羊等)

C.小大之狱(案件) D.齐师败绩(大败)

9、翻译下面句子。

小信未孚,神弗福也。__________________________________________________

10、请用“/”划出下面句子的节奏。

⑴域 民 不 以 封 疆 之 界 ⑵得 道 者 多 助,失 道 者 寡 助

11、简要回答问题。

⑴曹刿认为“可以一战”的最重要的条件是什么?(用原文回答)

___________________________________________________________________________________

⑵有人说,“长勺之战”的胜利,曹刿功不可没;但从某种意义上说,鲁庄公也有一定的功劳。你的看法呢?

___________________________________________________________________________________

12、对甲乙两文的分析不正确的一项是( )

A.甲乙两文的思想观点、写作方法以及写作目的是一致的。

B.甲乙两文的思想观点有相同之处、都着眼于“民”。

C.甲文认为取信于民是战争取胜的先决条件,乙文认为“人和”是取胜的重要条件。

D.甲乙两文都运用了对比手法,不同的是甲文用对比突出曹刿的谋略,乙文用对比证明“得道”的重要。

13、下面是对文章的理解和分析,不正确的一项是( )

A.本文记叙了战争的全过程,重点是写曹刿战前对作战条件的准备和战后对取胜原因的分析,显示出他远大的政治抱负和在军事指挥上的杰出谋略。

B.“肉食者鄙,未能远谋”是曹刿“请见”的原因,这里面既有对统治者的蔑视,又显示出他的自信。

C.鲁庄公身为鲁国国君,在迎战“齐师”时,他寄希望于贵族的拥护和神灵的保佑,他急躁冒进,他“既克”却“问其故”,处处显露出“鄙”。

D.全文紧紧扣住“论战”来写,对曹刿的言论写得详备,而战争经过写得简略,这充分表现了《左传》善于剪裁、言简意赅的特点。

(三)【甲】“公与之乘”至结尾(节选自《曹刿论战》)

【乙】宋公①与楚人期②战于泓③之阳。楚人济④泓而来。有司⑤复曰:“请迨⑥其未毕济而系之。”宋公曰:“不可。吾闻之也,君子不厄人,吾虽丧国之馀,寡人不忍行也。”既济⑦,未毕陈⑧,有司复曰:“请迨其未毕陈而击之。”宋公曰:“不可。吾闻之也,君子不鼓不成列。”已陈,然后襄公鼓之,宋师大败。①宋公:即宋襄公,宋国国君。②期:约定时日。③泓:水名,今河南柘城西。④济:过河。⑤有司:专门管理某种事情的官,这里指宋国的子鱼。⑥迨:趁着。⑦既:尽,完了。⑧陈:通“阵”,这里是摆好战斗队列的意思。

1、解释下列句中加的字。(2分)

(1)彼竭我盈,故克之 克: (2)然后襄公鼓之 鼓:

2、下列句子中的“于”与例句中的“于”意义和用法不同的一项是(2分)( )

例句:公与之乘。战于长勺。

A.骈死于槽枥之间(《马说》)

B.行者休于树(《醉翁亭记》)

C.未尝不叹息痛恨于桓、灵也(《出师表》)

D.能谤讥于市朝(《邹忌讽齐王纳谏》)

3、把下列句子翻译成现代汉语。(4分)

(1)一鼓作气,再而衰,三而竭。

(2)请迨其未毕陈而击之。

4、有人说鲁庄公“鄙”,也有人说“不鄙”。你同意哪种说法?请简述理由。(2分)

5、阅读甲乙两段文字后,你认为宋国大败的主要原因是什么?(2分)

(四)[甲]十年春……战则请从。”(节选自《曹刿论战》)

[乙]文公伐原①,令②以三日之粮。三日而原不降,公令疏军③而去之。谍④出曰:“原不过一二日矣!”军吏以告,公曰:“得原而失信⑤,何以使人?夫信,民之所庇⑥也,不可失也。”乃去之,及孟门⑦,而原请降。(《国语 文公伐原》)(12分)【注释】①[原]原国,姬姓小国。②[令]限令。③[疏军]撤兵。疏,散、撤。④[谍]刺探军情的人。⑤[信]信用。⑥[庇]庇护,即赖以生存。⑦[孟门]原国地名。

1、解释加点词的意思。(2分) (1)又何间焉( ) (2)公令疏军而去之( )

2、下面句中加点虚词的用法不同的一组是( )(2分)

A.可以一战 何以使人 B.得原而失信 登轼而望之

C.其乡人曰 门人弟子填其室 D.令以三日之粮闻寡人之耳者

3、翻译句子。(2分) 小大之狱,虽不能察,必以情。________________________________

4、文段理解。(6分)

(1)甲文主要通过语言描写来刻画人物形象,在对话中,曹刿的“____________”和鲁庄公的“__________”都得到了鲜明的再现。(用文中的词语作答)________________

(2)甲乙两文都是写战争的,但从战争阶段的角度来看有所不同,甲文写的是__________ ,乙文写的是________________________________ 。

(3)甲乙两文都强调政治上________________是取得战争胜利的重要条件,文中都有反映这一重要思想的典型句子,如甲文中的画线句,乙文中的“________________ ”这一句。

(五)(甲)十年春……战则请从。

(乙)上与群臣论止盗。或请重法以禁之,上晒①之日“民之所以为盗者,由赋繁役重,官吏贪求,饥寒切身,故不暇顾廉耻耳。朕当去奢省费,轻徭薄赋,选用廉吏,使民衣食有余,则自不为盗,安用重法邪?”自是数年之后,海内升平,路不拾遗,外户不闭,商旅野宿焉。

1、解释加点的词。(4分) 肉食者鄙____________ 忠之属也____________

故不暇顾廉耻耳____________ 朕当去奢省费____________

2、翻译下面的句子。(4分) 小大之狱,虽不能察,必以情。____________

使民衣食有余,则自不为盗,安用重法邪?____________________________________

3、甲文写战争,乙文写治国,但都为我们揭示了一个共同的道理。请写出你的理解。(4分_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

课题:《曹刿论战》 课型:新授课 课时:四课时

班级: 姓名: 编写时间: 20140211 编号: 01——04

教师寄语:再长的路,一步步也能走完;再短的路,不迈开双脚也无法到达。

第一课时

学习目标 1、搜集相关资料,了解《左传》、齐鲁长勺之战的背景、曹刿的战略、战术思想,理解鲁军以弱胜强的原因。2、通过自读课文,解读课题,自学释疑,把握文意。

课堂流程 环节 具体内容

学法指导 课下了解作者及作品的相关资料,在此基础上通过自读课文,解读课题,把握文意,自学释疑。

自学探疑 自学导航 一、资料助读:1、《左传》《左传》又称《 》或《 》,是记载春秋时期各诸侯国的政治、经济、军事、外交、文化等方面情况的一部 体史书。《史记》和《汉书·艺文志》都认为它是孔子的同代人鲁国史官 所作。清代有的学者认为系刘歆改编。近人认为是战国初年人根据各诸侯国史编成。记事起于鲁隐公元年(前722年),终于鲁哀公十四年(前454年)。书中保存了大量古代史料,文字简练生动,尤其善于描写战争及复杂事件,又善于通过对话和行动表现人物的性格特点,对后代散文的发展有很大影响。2、 关于历史散文体例: 历史散文也称史传文,它有 、 、 三体。 体:通过各国史事个别独立地排列载述,以完成对某一历史进程的叙述。有《国语》和《战国策》。《国语》是以记言为主,兼及记事;《战国策》是以记事为主。 体:即以时间为经,以事件为纬来叙写史实。它的优点是:线索清楚、背景明确、系统性较好;不足是不便于集中而广泛地描写人物。《春秋》《左传》和《资治通鉴》都是编年体。 体:即以人物为中心叙写历史,为司马迁所独创。古代官方编辑的“二十四史”用的都是纪传体。这种体例对后世影响很大。 二、生字新词预习:刿( ) 又何间焉( ) 鄙( ) 弗敢专也( ) 小惠未编( ) 玉帛( ) 小信未孚( ) 公与之乘( ) 辙( ) 夫战( ) 轼( ) 旗靡( )

我的困惑

合作探究 1、学生齐读课文,逐段讨论交流难词难句,教师适时点拨,解答学生疑问。2、重点把握:【1】肉食者: 。 【2】间( ): 。 【3】鄙: 。 【4】何以战: 。 【5】安, 。弗, 。 专, 。 【6】徧( ): 。【7】牺牲: 。 【8】加: 。 【9】必以信: 。 【10】孚, 。 【11】福: 。 【12】狱: 。 【13】察: 。 【14】情: 。 【15】忠: 。属: 。 【16】鼓: 。 【17】败绩: 。 【18】驰: 。 【19】辙(zhé): 。 【20】未可: 。【21】轼: 。 【22】遂逐: 。 【23】既克: 。 【24】故: 。 【25】一鼓作气: 。 【26】再: 。 【27】竭: 。 【28】盈: 。 【29】靡( ): 。【30】测: 。3、指出下列句子属于何种句式并翻译:(1)何以战?(2)夫战,勇气也。再而衰,三而竭,彼竭我盈,故克之。 (3)忠之属也,可以一战。

反馈总结 课堂反馈 一、解释下列句中加点词的古今语义:1、肉食者谋之,又何间焉?古义: 今义: 2、肉食者鄙,未能远谋。古义: 今义: 3、牺牲玉帛,弗敢加也。古义: 今义:4、可以一战,战则请从。古义: 今义:5、小大之狱,虽不能察,必以情。古义: 今义:6、一鼓作气,再而衰,三而竭。古义: 今义:二、解释下列词语在不同句子中的意思(一词多义):间:肉食者谋之,又何间焉? 故:公问其故 又间令吴广之次所旁 彼竭我盈,故克之 属:忠之属也 以:可以一战 神情与苏黄不属 必以情 有良田美池之属 必以分人 伐:十年春,齐师伐我 加:牺牲玉帛,弗敢加也 伐竹取道,下见小潭 既加冠,益慕圣贤之道

第二课时

学习目标 1、反复诵读课文,分析曹刿和鲁庄公两个人物形象。2、在理解课文主旨的基础上,学习曹刿铁肩担道义、忠心献祖国的爱国精神。

课堂流程 环节 具体内容

学法指导 通过反复朗读课文,理清行文思路,理解曹刿关于战争问题的论述。

自学探疑 自学导航 (一)自读第一段。问题探究:1、“齐师伐我”的“伐”是什么意思?齐国军队为什么要“伐”鲁国呢?(结合历史背景)2、曹刿的身分怎样?3、“肉食者谋之,又何间焉?”句中的“肉食者”指什么?4、“肉食者鄙,未能远谋”中的“远谋”二字是此文的关键,贯穿全文。从曹刿的这句话里可见他具有什么样的品质?5、“何以战”这三个字唤起下文分析战争的条件,突出了曹刿重视战前的政治准备。鲁庄公认为要作哪几方面的准备呢?6、对于这三方面的准备,曹刿是如何回答的?为什么第三个准备 “小大之狱,虽不能察,必以情”是“可以一战”的主要条件?小结:第1段,写的是 ,显示了曹刿 、 的品质以及鲁庄公 的胸怀。(二)自读第二段。问题探究:1、作战地点选在哪里?2、曹刿是怎样帮助庄公选择时机的呢?小结:第2段叙述的是 ,作战的过程写得非常简略,突出写了曹刿“ 谋 ”的作用,为下文“ ”打下伏笔。曹刿 ,所以才击败敌人,获得战争胜利。(三)自读第三段。问题探究:1、鲁国获胜后(“既克”),“公问其故”的“故”是什么意思?2、曹刿是如何回答的?

小结:第3段写曹刿论述 。

我的困惑

合作探究(15分钟) 一、以事件发展过程为序概括情节: 填空:庄公迎战---( )战---胜战---曹刿( )战。二、分析人物形象:1、请你根据文章内容,用自己的话说说曹刿的“远谋”表现在哪些方面。 2、曹刿是一个怎样的人? 3、有人说“长勺之战”的胜利,曹刿功不可没,但从某种意义上说,鲁庄公也有一定的功劳。你的看法呢? 4、长勺之战是古代著名的以弱胜强、以少胜多的战役,你还知道哪些这样的著名战役?请你谈谈战争中能以少胜多的原因是什么?

第三课时

学习目标 1、在理解课文主旨的基础上,学习曹刿铁肩担道义、忠心献祖国的爱国精神。2、小组合作探究,把握本文以“论战”为中心组织材料、详略得当的特点。

课堂流程 环节 具体内容

学法指导 小组合作探究,把握本文以“论战”为中心组织材料、详略得当的特点。

合作探究 一、品读课文,鉴赏《左传》的艺术特色: 提问:请谈谈对人物塑造、课文情节安排两方面的认识,并用“从……中可以看出……”的句式说话。 1、关于人物塑造: (1)关于曹刿: (2)关于鲁庄公: (3)关于比照映衬:填空: 作者巧妙地运用比照映衬的手法,使曹刿的形象鲜明生动。从曹刿与“乡人”的对比突出曹刿 。从曹刿与庄公的对比中,以庄公的驽钝、浮躁反衬曹刿的 ,一个出身下层而深谋远虑的谋士形象跃然纸上。 2、关于详略: 课文剪裁详略得当。本文以曹刿为中心,详细描写了他在战前、战中、战后的表现;对于战争双方的对峙、交锋等则略写。这样安排,突出了曹刿的“ ”。

反馈总结 1、强大的齐国将攻打弱小的鲁国,下面诗句可表现鲁国当时岌岌可危形势的一项是( )A.黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。(李贺《雁门太守行》B.夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。(陆游《十一月四日风雨大作》C.马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。(辛弃疾《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》)D.大漠孤烟直,长河落日圆。(王维《使至塞上》)2、请根据自己的积累,写出和下列加点的字含义相同的成语。 例:齐人三鼓——一鼓作气 望其旗靡——所向披靡 ①彼竭我盈——( ) ②小信未孚——( ) ③故克之 ——( ) ④下视其辙——( ) ⑤未能远谋——( ) ⑥夫大国,难测也——( )

第四课时

课内阅读:

(一)用原文语句回答下列问题。

(1)曹刿主动求见鲁庄公原因是什么?

(2)曹刿认为“可以一战”的条件是什么?

(3)为什么“齐人三鼓”曹刿才同意击鼓进军?

(4)曹刿“下视其辙,登轼而望之”后才同意追击的理由何在?

(5)曹刿进见时,他的同乡反对的理由是

(6)曹刿“下视其辙,登轼而望之”的原因是

(7)能体现曹刿军事思想的句子是

(二)1、下列词语中加点字意思相同的一项是( )

A.肉食者谋之 肉食者鄙,未能远谋 B.又何间焉 中间力拉崩倒之声

C.弗敢加也 万钟于我何加焉 D.忠之属也 属予作文以记之

2、解释句中加点的词语。

(1)小惠未徧 徧: (2)彼竭我盈 盈:

3、用现代汉语翻译下列句子。

(1)衣食所安,弗敢专也,必以分人。

(2) 小大之狱,虽不能察,必以情。

4、曹刿“下视其辙,登轼而望之”的目的是什么?(用自己的话回答)第③段中,鲁庄公的“鄙”表现在哪里?(用原文回答)

___________________________________________________________________________________

二、对比阅读:

(一)阅读 ( http: / / www. / Article / )下面两个文段。完成5~7题

[甲]公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿日: “未可。”齐人三鼓。刿日:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿日:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

既克,公问其故。对日:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡故逐之。(节选自《曹刿论战战》

[乙]于是见公输盘…… (节选自《公输》)

5、词语理解。

(1)解释下面加点字的含义。

①遂逐齐师( ) ②公问其故( )

③望其旗靡( ) ④公输盘诎 )

(2)请选出加点词与例句加点词意思相同的成语。

①例句:既克,公问其故 A 克己奉公 B 克敌制胜

②例句:以牒为械 A 为民请命 B 下不为例

6、把下面文言句子翻译成现代汉语。

(1)夫大国,难测也。________________________________________________

(2)虽杀臣,不能绝也。______________________________________________

7、以上两个文段都涉及到战争,从文段的两个事件结局中,你得到了什么启示 请选择其中一点,谈谈你的看法。

(二)阅读 ( http: / / www. / Article / )甲、乙两个文段,回答问题。

[甲] 十年春,齐师伐我。……夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

[乙] 故曰,域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之。多助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

8、结合文意,找出下列句中加点词解释错误的一项( )

A.肉食者鄙(卑鄙) B.牺牲玉帛(指祭祀用的猪、牛、羊等)

C.小大之狱(案件) D.齐师败绩(大败)

9、翻译下面句子。

小信未孚,神弗福也。__________________________________________________

10、请用“/”划出下面句子的节奏。

⑴域 民 不 以 封 疆 之 界 ⑵得 道 者 多 助,失 道 者 寡 助

11、简要回答问题。

⑴曹刿认为“可以一战”的最重要的条件是什么?(用原文回答)

___________________________________________________________________________________

⑵有人说,“长勺之战”的胜利,曹刿功不可没;但从某种意义上说,鲁庄公也有一定的功劳。你的看法呢?

___________________________________________________________________________________

12、对甲乙两文的分析不正确的一项是( )

A.甲乙两文的思想观点、写作方法以及写作目的是一致的。

B.甲乙两文的思想观点有相同之处、都着眼于“民”。

C.甲文认为取信于民是战争取胜的先决条件,乙文认为“人和”是取胜的重要条件。

D.甲乙两文都运用了对比手法,不同的是甲文用对比突出曹刿的谋略,乙文用对比证明“得道”的重要。

13、下面是对文章的理解和分析,不正确的一项是( )

A.本文记叙了战争的全过程,重点是写曹刿战前对作战条件的准备和战后对取胜原因的分析,显示出他远大的政治抱负和在军事指挥上的杰出谋略。

B.“肉食者鄙,未能远谋”是曹刿“请见”的原因,这里面既有对统治者的蔑视,又显示出他的自信。

C.鲁庄公身为鲁国国君,在迎战“齐师”时,他寄希望于贵族的拥护和神灵的保佑,他急躁冒进,他“既克”却“问其故”,处处显露出“鄙”。

D.全文紧紧扣住“论战”来写,对曹刿的言论写得详备,而战争经过写得简略,这充分表现了《左传》善于剪裁、言简意赅的特点。

(三)【甲】“公与之乘”至结尾(节选自《曹刿论战》)

【乙】宋公①与楚人期②战于泓③之阳。楚人济④泓而来。有司⑤复曰:“请迨⑥其未毕济而系之。”宋公曰:“不可。吾闻之也,君子不厄人,吾虽丧国之馀,寡人不忍行也。”既济⑦,未毕陈⑧,有司复曰:“请迨其未毕陈而击之。”宋公曰:“不可。吾闻之也,君子不鼓不成列。”已陈,然后襄公鼓之,宋师大败。①宋公:即宋襄公,宋国国君。②期:约定时日。③泓:水名,今河南柘城西。④济:过河。⑤有司:专门管理某种事情的官,这里指宋国的子鱼。⑥迨:趁着。⑦既:尽,完了。⑧陈:通“阵”,这里是摆好战斗队列的意思。

1、解释下列句中加的字。(2分)

(1)彼竭我盈,故克之 克: (2)然后襄公鼓之 鼓:

2、下列句子中的“于”与例句中的“于”意义和用法不同的一项是(2分)( )

例句:公与之乘。战于长勺。

A.骈死于槽枥之间(《马说》)

B.行者休于树(《醉翁亭记》)

C.未尝不叹息痛恨于桓、灵也(《出师表》)

D.能谤讥于市朝(《邹忌讽齐王纳谏》)

3、把下列句子翻译成现代汉语。(4分)

(1)一鼓作气,再而衰,三而竭。

(2)请迨其未毕陈而击之。

4、有人说鲁庄公“鄙”,也有人说“不鄙”。你同意哪种说法?请简述理由。(2分)

5、阅读甲乙两段文字后,你认为宋国大败的主要原因是什么?(2分)

(四)[甲]十年春……战则请从。”(节选自《曹刿论战》)

[乙]文公伐原①,令②以三日之粮。三日而原不降,公令疏军③而去之。谍④出曰:“原不过一二日矣!”军吏以告,公曰:“得原而失信⑤,何以使人?夫信,民之所庇⑥也,不可失也。”乃去之,及孟门⑦,而原请降。(《国语 文公伐原》)(12分)【注释】①[原]原国,姬姓小国。②[令]限令。③[疏军]撤兵。疏,散、撤。④[谍]刺探军情的人。⑤[信]信用。⑥[庇]庇护,即赖以生存。⑦[孟门]原国地名。

1、解释加点词的意思。(2分) (1)又何间焉( ) (2)公令疏军而去之( )

2、下面句中加点虚词的用法不同的一组是( )(2分)

A.可以一战 何以使人 B.得原而失信 登轼而望之

C.其乡人曰 门人弟子填其室 D.令以三日之粮闻寡人之耳者

3、翻译句子。(2分) 小大之狱,虽不能察,必以情。________________________________

4、文段理解。(6分)

(1)甲文主要通过语言描写来刻画人物形象,在对话中,曹刿的“____________”和鲁庄公的“__________”都得到了鲜明的再现。(用文中的词语作答)________________

(2)甲乙两文都是写战争的,但从战争阶段的角度来看有所不同,甲文写的是__________ ,乙文写的是________________________________ 。

(3)甲乙两文都强调政治上________________是取得战争胜利的重要条件,文中都有反映这一重要思想的典型句子,如甲文中的画线句,乙文中的“________________ ”这一句。

(五)(甲)十年春……战则请从。

(乙)上与群臣论止盗。或请重法以禁之,上晒①之日“民之所以为盗者,由赋繁役重,官吏贪求,饥寒切身,故不暇顾廉耻耳。朕当去奢省费,轻徭薄赋,选用廉吏,使民衣食有余,则自不为盗,安用重法邪?”自是数年之后,海内升平,路不拾遗,外户不闭,商旅野宿焉。

1、解释加点的词。(4分) 肉食者鄙____________ 忠之属也____________

故不暇顾廉耻耳____________ 朕当去奢省费____________

2、翻译下面的句子。(4分) 小大之狱,虽不能察,必以情。____________

使民衣食有余,则自不为盗,安用重法邪?____________________________________

3、甲文写战争,乙文写治国,但都为我们揭示了一个共同的道理。请写出你的理解。(4分_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

同课章节目录

- 第一单元

- 1 诗两首

- 2 我用残损的手掌

- 3*祖国啊,我亲爱的祖国

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6*蒲柳人家

- 7 变色龙

- 8*热爱生命

- 第三单元

- 9 谈生命

- 10 那树

- 11*地下森林断想

- 12*人生

- 第四单元

- 13 威尼斯商人(节选)

- 14 变脸(节选)

- 15*枣儿

- 第五单元

- 16 公输

- 17 《孟子》两章

- 18 鱼我所欲也

- 19*《庄子故事》两则

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21 邹忌讽齐王纳谏

- 22*愚公移山

- 23《诗经》两首

- 课外古诗词

- 从军行

- 月下独酌

- 羌村三首(之三)

- 登楼

- 走马川行奉送封大夫出师西征

- 左迁至蓝关示侄孙湘

- 望月有感

- 雁门太守行

- 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 别云间

- 名著导读

- 《格列佛游记》

- 《简·爱》

- 个别地区使用课题

- 16*音乐之声(节选)