纲要上册第13课从明朝建立到清军入关课件(共22张ppt)

文档属性

| 名称 | 纲要上册第13课从明朝建立到清军入关课件(共22张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-01-17 16:46:38 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

1351年

元末农民起义

1368年

朱元璋建立明朝

1616年

努尔哈赤建立后金

1636年

皇太极在盛京称帝,改国号大清,清朝建立

1644年

李自成建立大顺政权,攻占北京、明朝灭亡、清军入关

1405—1433年

郑和下西洋

16世纪中叶

葡萄牙人获得澳门租住权

明朝建立

明朝灭亡

15世纪末16世纪初

新航路开辟

1519—1522年

麦哲伦第一次环球航行

16世纪—17世纪

近代科学革命

1640年

英国资产阶级革命爆发

世界文明

明朝

从世界的角度看明朝

从明朝建立到清军入关

第13课

新课标:了解明朝统一全国和经略边疆的相关举措,知道南海诸岛、台湾及其包括钓鱼岛在内的附属岛屿是中国版图一部分,认识这一时期统一多民族国家版图奠定的重要意义;了解明朝封建专制的发展、世界的变化对中国的影响,认识中国社会面临的危机。

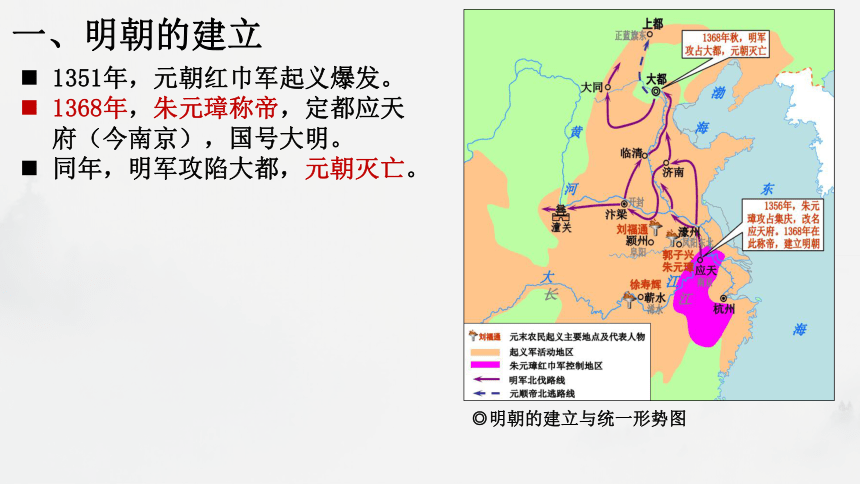

◎明朝的建立与统一形势图

1351年,元朝红巾军起义爆发。

1368年,朱元璋称帝,定都应天府(今南京),国号大明。

同年,明军攻陷大都,元朝灭亡。

一、明朝的建立

一、明朝政治制度的变化

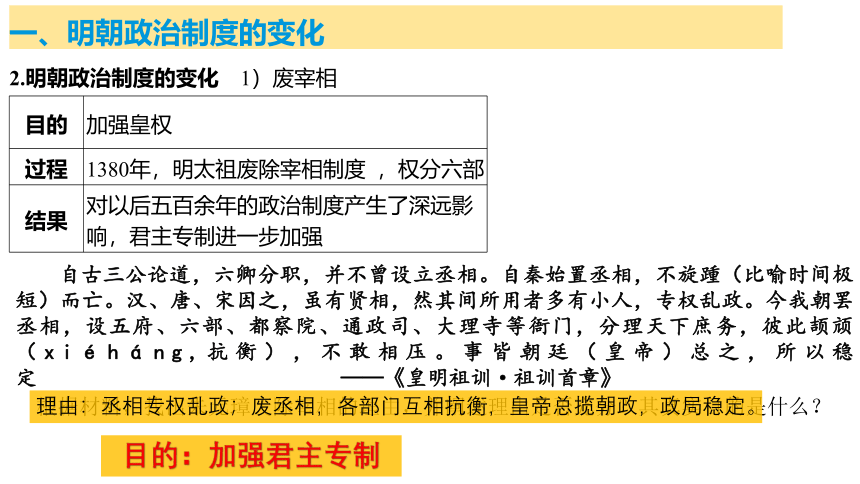

2.明朝政治制度的变化 1)废宰相

目的 加强皇权

过程 1380年,明太祖废除宰相制度 ,权分六部

结果 对以后五百余年的政治制度产生了深远影响,君主专制进一步加强

自古三公论道,六卿分职,并不曾设立丞相。自秦始置丞相,不旋踵(比喻时间极短)而亡。汉、唐、宋因之,虽有贤相,然其间所用者多有小人,专权乱政。今我朝罢丞相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务,彼此颉颃(xiéháng,抗衡),不敢相压。事皆朝廷(皇帝)总之,所以稳定 ——《皇明祖训·祖训首章》

根据材料,找出朱元璋废除宰相的理由,并阐述理由是否充分?其真实目的是什么?

理由:丞相专权乱政;废丞相,各部门互相抗衡,皇帝总揽朝政,政局稳定。

目的:加强君主专制

一、明朝政治制度的变化

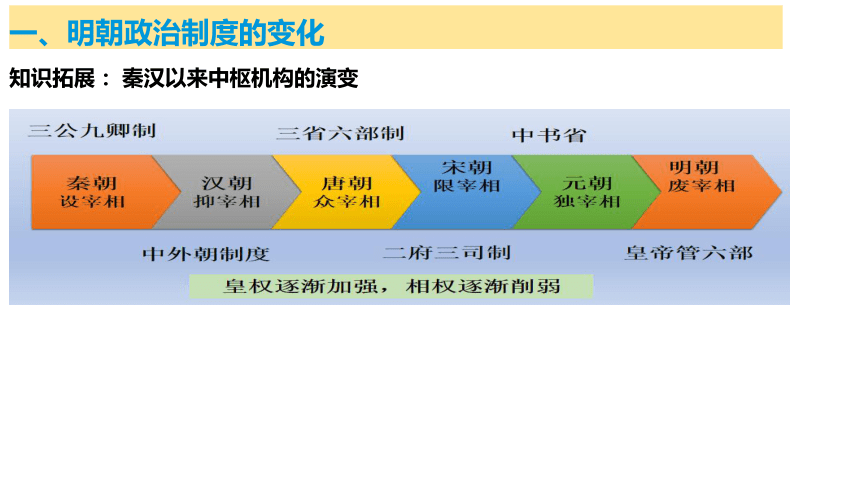

知识拓展 :秦汉以来中枢机构的演变

材料一 废除宰相制度15年后,明太祖得意地总结道“……我朝罢相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务,彼此颉颃不敢相压(制相互牵制),事皆朝廷总之,所以稳当。”

材料二 据统计,洪武十七年(1384年)9月14日至21日,朱元璋平均每天要处理奏章207件,411 事,以致于“星存而出,日入而休”仍无法处理好,遇到大事,更深感“密勿论思不可无人”。

材料三 有明之无善治,自高皇帝罢丞相始也。原夫作君之意,所以治天下也。天下不能一人而治,则设官以治之,是官者,分身之君也…宰相既罢,天子更无与为礼者矣.....古者不传子而传赁,其视天子之位,去留犹夫宰相也。其后天子传子,宰相不传子,天子之子不皆贤,尚赖宰相传贤,足相补敕,则天子亦不失传贤之意。宰相既罢,天子之子一不贤,更无与为贤者矣,不亦并传子之意而失者乎!

《明夷待访录·置相》

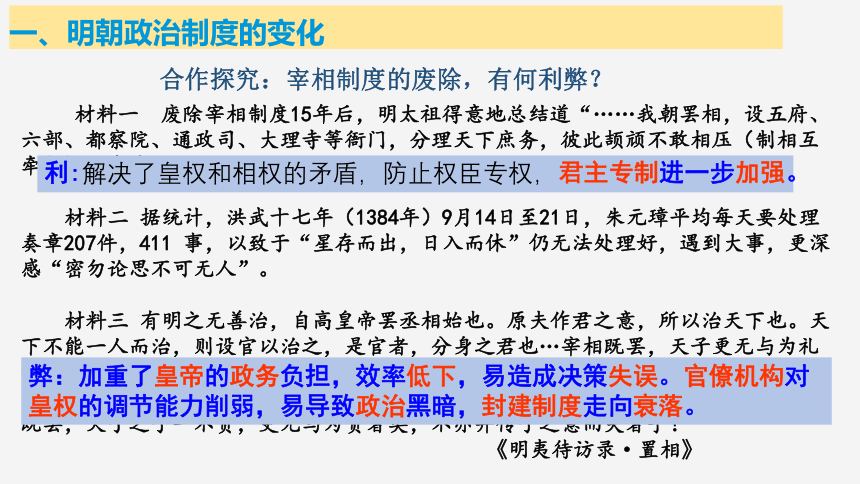

合作探究:宰相制度的废除,有何利弊?

利:解决了皇权和相权的矛盾,防止权臣专权,君主专制进一步加强。

弊:加重了皇帝的政务负担,效率低下,易造成决策失误。官僚机构对皇权的调节能力削弱,易导致政治黑暗,封建制度走向衰落。

一、明朝政治制度的变化

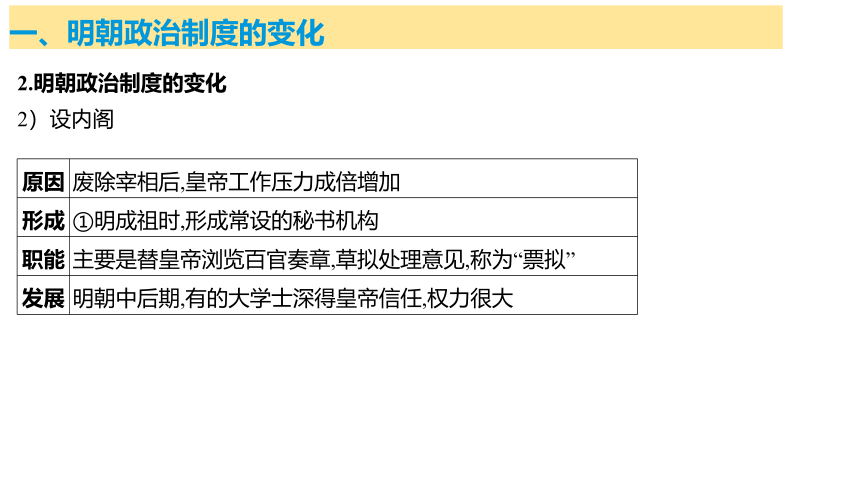

原因 废除宰相后,皇帝工作压力成倍增加

形成 ①明成祖时,形成常设的秘书机构

职能 主要是替皇帝浏览百官奏章,草拟处理意见,称为“票拟”

发展 明朝中后期,有的大学士深得皇帝信任,权力很大

一、明朝政治制度的变化

2.明朝政治制度的变化

2)设内阁

一、明朝政治制度的变化

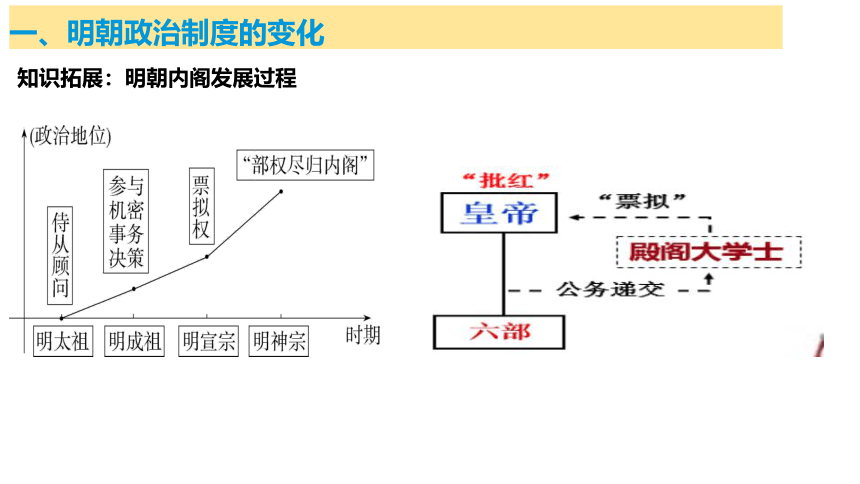

知识拓展:明朝内阁发展过程

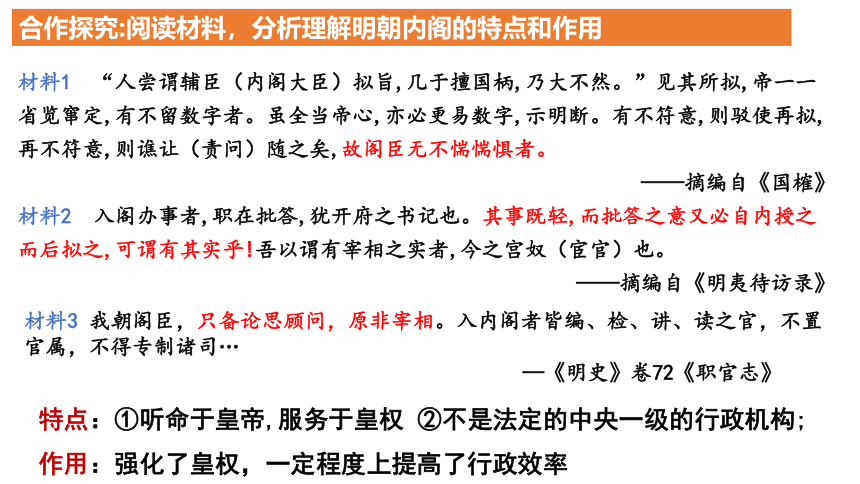

合作探究:阅读材料,分析理解明朝内阁的特点和作用

材料1 “人尝谓辅臣(内阁大臣)拟旨,几于擅国柄,乃大不然。”见其所拟,帝一一省览窜定,有不留数字者。虽全当帝心,亦必更易数字,示明断。有不符意,则驳使再拟,再不符意,则谯让(责问)随之矣,故阁臣无不惴惴惧者。

——摘编自《国榷》

材料2 入阁办事者,职在批答,犹开府之书记也。其事既轻,而批答之意又必自内授之而后拟之,可谓有其实乎!吾以谓有宰相之实者,今之宫奴(宦官)也。

——摘编自《明夷待访录》

材料3 我朝阁臣,只备论思顾问,原非宰相。入内阁者皆编、检、讲、读之官,不置官属,不得专制诸司…

—《明史》卷72《职官志》

特点:①听命于皇帝,服务于皇权 ②不是法定的中央一级的行政机构;

作用:强化了皇权,一定程度上提高了行政效率

知识拓展:比较宰相制与内阁制的异同

(1)相同点:两者的职责都是辅助皇帝处理全国政务。

(2)不同点:

宰相 内阁首辅

权力来源

职责

任免

对皇权影响

宰相制度赋予,法定

皇帝个人信任,非法定

参与决策

咨询机构,无决策权

要经皇帝及大臣商议

直接由皇帝意愿决定

制约皇权

君主专制强化的产物,不能制约皇权

一、明朝政治制度的变化

3)宦官专权

①司礼监获得批红权

②宦官负责提督东厂,控制锦衣卫。对官民的言行进行监视、侦查,有权逮捕、施刑。

认识:①“监阁共理”一方面有利于皇权的稳定,另一方面成为“祸患”和“党争”的内在原因。②宦官专权从本质上反映了皇权的强化,也反映出明朝权力中枢的畸形状态。无论阁臣当政还是宦官弄权,其权力本质仍出自皇权,实质上都是专制皇权不断加强的产物。

内阁与司礼监的关系:

互相制约,取决于皇帝的信任。

一、明朝政治制度的变化

明朝中枢机构的变化:丞相—六部分管—“监阁共理”

明朝政治制度变化的其他表现:

①地方行政制度:废除行省,设三司(布政司、按察司、都指挥司 。削弱地方的权力,加强了中央集权。

②改革科举制:考试命题专取四书五经,写作时必须遵循程朱理学的有关解释,行文格式一律固定为“八股文”。

加强了思想控制。

③设立锦衣卫,东厂,西厂。

加强了对官员的监督和控制。

材料 元朝行省制下,地方权力极大。朱元璋废除行省制,将地方省级行政区划分为都指挥使司、按察使司、布政使司,三司衙门分别掌管军事、司法、民政三项事务,互不统属。三司互相推诿,办事拖延,效率极差,很多事情长期无法解决。为此皇帝派遣中枢官员为巡抚、巡按到地方解决问题,协调三司,监察地方、考核官吏、节制将帅,逐渐总揽一省之权。

一、明朝政治制度的变化

中央

地方

废行省设三司

权归中央

内阁辅政票拟

宦官代行批红

诸事皆奉圣断

皇帝

中书省(丞相)

吏部

户部

礼部

兵部

刑部

工部

行中书省

废

废

内阁

宦官

(司礼监)

东厂、锦衣卫

布政司

按察司

都指挥司

批红权

票拟权

代行批红权

诸事皆奉圣断

一、明朝政治制度的变化

1、海上交通:郑和下西洋(明成祖,永乐年间,1405—1433年)

(1)时间:15世纪前期

(2)概况:先后七下西洋,访问亚非30多个国家和地区,最远达到非洲东海岸和红海沿岸。

(3)特点:时间长、规模大、范围广、领先世界

(4)目的:耀兵异域示中国富强(宣扬国威)

(5)条件:政治稳定,国力强盛;统治者支持;造船技术航海技术发达;郑和个人能力及探索精神等

郑和航海路线图

(郑和下西洋)航线之长、航程之远、持续时间之久,在当时世界上无人可以与之比肩……他的船队规模之大,船舶字巨,航海技术之精良,在当时世界上是无出其右。

— 樊树志《国史十六讲》

二、海上交通与沿海形势

(5)影响

①世界历史上空前规模的远洋航行,大大领先于欧洲

②宣扬了明朝的声威,扩大了明朝政治影响,增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来有利于南洋的开发,

③开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通网,为人类的航海事业作出了伟大贡献

④ 政治目的大于经济目的,依赖强大国力支撑,带来较大的财政负担,后来未能持续。

郑和的出海确实是种奢侈的冒险,除了声势浩荡并带回奇谈异闻外,几乎没有产生什么商业利益。士大夫强烈反对,甚至在史书中也只是轻轻一笔带过而已。

——费正清《中国:传统与变迁》

朝贡贸易:是古代王朝与周边藩属国政治经济联系的一种重要方式,其特点往往是“厚往薄来、倍偿其价”,政治目的大于经济目的,主要是为了宣扬国威,满足统治者对奇珍异宝的需求。

二、海上交通与沿海形势

1、海上交通:郑和下西洋(明成祖,永乐年间,1405—1433年)

郑和下西洋从性质上属于朝贡贸易,从经济角度看不利于国家的发展;郑和下西洋代表一种和平的交往模式,体现了中华民族“协和万邦”的人文传统郑和下西洋属于官方贸易,体现平等、自愿、公平的贸易原则郑和下西洋是一种象征,代表中华民族敢于探险、开放包容的人文精神,也代表了中国与邻为善、世界大同的社会意识

---东南沿海倭寇之患

2、沿海形势

依据教材找出倭寇侵扰我国沿海的概况以及戚继光平倭的史实

①元末时期日本武士利用中国政局动荡侵扰中国;

②明初的海禁东南沿海海盗、奸商等与倭寇勾结,走私猖獗,加剧了沿海的形势。

稳定东南沿海形势,朝廷遂放松了对私人海外贸易的限制

戚继光率领戚家军,在浙江台州九战九捷;在福建、广州与抗倭将领俞大猷合作,连续重创倭寇.

戚继光抗倭

背景:

战绩:

结果:

二、海上交通与沿海形势

---海禁政策

(1)、含义:

人民不得擅自出海与外国互市,对外贸易只能在官方主持下进行。

(2)、原因

①政治:防止海内外敌对势力勾结,确保海疆的稳定。

②经济:自给自足的自然经济处于主

导地位,重农抑商政策的影响。

③思想:传统儒家思想保守落后,海洋观念意识淡薄。

寸板不许下海,罢太仓黄渡市舶司……以倭寇仍不稍敛足迹,又下令禁濒海民私通海外诸国。 ——《明太祖实录》

嘉靖三十一年(1552年),漳、泉海贼勾引倭奴万余人,驾舟千余艘,自浙江舟山、象山等处登陆,流劫台、温、宁、绍间,攻陷城塞,杀掳居民无数。 ——《明世宗实录》

2、沿海形势

二、海上交通与沿海形势

---海禁政策

(3)、影响:

正常贸易被中止,走私贸易盛行,在一定程度上加剧了东南沿海的倭患。

隆庆元年(1567),上谕“准贩东、西二洋”。

万历十七年(1589)规定,每年准往东、西洋的商船各44只,后不断增加。 ——王天有、高寿仙著《明史:多重性格的时代》

(4)、变化——开禁:

明隆庆、万历两朝都有放松私人海外贸易限制的举措。

2、沿海形势

二、海上交通与沿海形势

隆庆开关:(明穆宗 ,1567年)

原因:

影响:

敌对势力消亡;

海禁政策影响民生,不合时宜

君主采纳开明官员的建议

为中外贸易打开全新局面,

有利于沿海居民生计,

加速白银流入,促成制度变革。

2沿海形势----.西方的侵扰

1)背景:随着新航路的开辟,欧洲殖民者在中国沿海的活动日益频繁。

2)表现

a.16世纪中期,葡萄牙人获得了在濠镜澳的租住权。

b.荷兰和西班牙分别占据了_________的南部和北部。

台湾岛

材料:葡萄牙人以澳门为据点,参与获利巨大的中日之间的丝银贸易,据统计,1557—1644年流入澳门的白银为1亿两左右,其中绝大部分流入中国内地。西班牙的“马尼拉大帆船”运载大量中国生产的生丝、丝绸、棉布和瓷器等产品到墨西哥交换白银,再将这些白银运回马尼拉。据研究,自1571年马尼拉大帆船开通后的20年间,平均每年有白银150吨运到马尼拉,这些白银也大量流入中国。

3)影响:

侵犯中国领土主权;有利于中国商品经济的发展,带来先进技术

二、海上交通与沿海形势

【读图学史】读明朝形势图,结合教材分别指出A、B、C区域的主要民族。并说明明政府是如何经略这些地区的?

A

B

C

明朝形势图(1433年)

蒙古族

藏族

女真族

修筑长城、战争、和议、册封、互市

奴儿干都司、封授

封授、设机构、任用藏族上层人士管理

影响:①维护了边疆地区的稳定,促进民族交融;

②推动了统一多民族封建国家的巩固。

③对于统一多民族国家版图的奠定发挥了积极作用

1、内陆边疆

特点:威德兼施、以夷治夷、灵活多样、因俗而治。

土木堡之变:1449年,瓦剌首领也先俘获明英宗,明朝国势日蹙。

卫所制度:在西北、东北和西南等中原与少数民族交界处设置,世袭为军,耕战结合,巩固边防。

三、内陆边疆与明清易代

羁縻管理为主

2.明清易代

1)女真族建金: 1616年努尔哈赤称汗,国号大金。

2)1636年皇太极改国号为大清。

3)明朝灭亡:1644年,李自成在西安建立大顺政权,随即攻占北京,明朝灭亡。

4)清军入关:1644年,清军进入关,进占并迁都北京,此后逐渐确立了在全国的统治。

天灾人祸,内忧外患

三、内陆边疆与明清易代

课堂小结

从明朝的建立到清军入关

明朝的建立与统一

明太祖 废丞相

明成祖 设内阁

明朝政治制度变迁

郑和下西洋:概况、影响

东南沿海的“倭乱”:戚继光抗倭

欧洲殖民者入侵: 葡萄牙、西班牙、荷兰

内陆边疆与明清易代

明朝政治制度的变化

海上交通与沿海形势

宦官专权

明朝经略边疆:蒙古、藏族、女真

明清易代: 1644年,明亡 ;

1664年,清确立在全国统治

1351年

元末农民起义

1368年

朱元璋建立明朝

1616年

努尔哈赤建立后金

1636年

皇太极在盛京称帝,改国号大清,清朝建立

1644年

李自成建立大顺政权,攻占北京、明朝灭亡、清军入关

1405—1433年

郑和下西洋

16世纪中叶

葡萄牙人获得澳门租住权

明朝建立

明朝灭亡

15世纪末16世纪初

新航路开辟

1519—1522年

麦哲伦第一次环球航行

16世纪—17世纪

近代科学革命

1640年

英国资产阶级革命爆发

世界文明

明朝

从世界的角度看明朝

从明朝建立到清军入关

第13课

新课标:了解明朝统一全国和经略边疆的相关举措,知道南海诸岛、台湾及其包括钓鱼岛在内的附属岛屿是中国版图一部分,认识这一时期统一多民族国家版图奠定的重要意义;了解明朝封建专制的发展、世界的变化对中国的影响,认识中国社会面临的危机。

◎明朝的建立与统一形势图

1351年,元朝红巾军起义爆发。

1368年,朱元璋称帝,定都应天府(今南京),国号大明。

同年,明军攻陷大都,元朝灭亡。

一、明朝的建立

一、明朝政治制度的变化

2.明朝政治制度的变化 1)废宰相

目的 加强皇权

过程 1380年,明太祖废除宰相制度 ,权分六部

结果 对以后五百余年的政治制度产生了深远影响,君主专制进一步加强

自古三公论道,六卿分职,并不曾设立丞相。自秦始置丞相,不旋踵(比喻时间极短)而亡。汉、唐、宋因之,虽有贤相,然其间所用者多有小人,专权乱政。今我朝罢丞相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务,彼此颉颃(xiéháng,抗衡),不敢相压。事皆朝廷(皇帝)总之,所以稳定 ——《皇明祖训·祖训首章》

根据材料,找出朱元璋废除宰相的理由,并阐述理由是否充分?其真实目的是什么?

理由:丞相专权乱政;废丞相,各部门互相抗衡,皇帝总揽朝政,政局稳定。

目的:加强君主专制

一、明朝政治制度的变化

知识拓展 :秦汉以来中枢机构的演变

材料一 废除宰相制度15年后,明太祖得意地总结道“……我朝罢相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务,彼此颉颃不敢相压(制相互牵制),事皆朝廷总之,所以稳当。”

材料二 据统计,洪武十七年(1384年)9月14日至21日,朱元璋平均每天要处理奏章207件,411 事,以致于“星存而出,日入而休”仍无法处理好,遇到大事,更深感“密勿论思不可无人”。

材料三 有明之无善治,自高皇帝罢丞相始也。原夫作君之意,所以治天下也。天下不能一人而治,则设官以治之,是官者,分身之君也…宰相既罢,天子更无与为礼者矣.....古者不传子而传赁,其视天子之位,去留犹夫宰相也。其后天子传子,宰相不传子,天子之子不皆贤,尚赖宰相传贤,足相补敕,则天子亦不失传贤之意。宰相既罢,天子之子一不贤,更无与为贤者矣,不亦并传子之意而失者乎!

《明夷待访录·置相》

合作探究:宰相制度的废除,有何利弊?

利:解决了皇权和相权的矛盾,防止权臣专权,君主专制进一步加强。

弊:加重了皇帝的政务负担,效率低下,易造成决策失误。官僚机构对皇权的调节能力削弱,易导致政治黑暗,封建制度走向衰落。

一、明朝政治制度的变化

原因 废除宰相后,皇帝工作压力成倍增加

形成 ①明成祖时,形成常设的秘书机构

职能 主要是替皇帝浏览百官奏章,草拟处理意见,称为“票拟”

发展 明朝中后期,有的大学士深得皇帝信任,权力很大

一、明朝政治制度的变化

2.明朝政治制度的变化

2)设内阁

一、明朝政治制度的变化

知识拓展:明朝内阁发展过程

合作探究:阅读材料,分析理解明朝内阁的特点和作用

材料1 “人尝谓辅臣(内阁大臣)拟旨,几于擅国柄,乃大不然。”见其所拟,帝一一省览窜定,有不留数字者。虽全当帝心,亦必更易数字,示明断。有不符意,则驳使再拟,再不符意,则谯让(责问)随之矣,故阁臣无不惴惴惧者。

——摘编自《国榷》

材料2 入阁办事者,职在批答,犹开府之书记也。其事既轻,而批答之意又必自内授之而后拟之,可谓有其实乎!吾以谓有宰相之实者,今之宫奴(宦官)也。

——摘编自《明夷待访录》

材料3 我朝阁臣,只备论思顾问,原非宰相。入内阁者皆编、检、讲、读之官,不置官属,不得专制诸司…

—《明史》卷72《职官志》

特点:①听命于皇帝,服务于皇权 ②不是法定的中央一级的行政机构;

作用:强化了皇权,一定程度上提高了行政效率

知识拓展:比较宰相制与内阁制的异同

(1)相同点:两者的职责都是辅助皇帝处理全国政务。

(2)不同点:

宰相 内阁首辅

权力来源

职责

任免

对皇权影响

宰相制度赋予,法定

皇帝个人信任,非法定

参与决策

咨询机构,无决策权

要经皇帝及大臣商议

直接由皇帝意愿决定

制约皇权

君主专制强化的产物,不能制约皇权

一、明朝政治制度的变化

3)宦官专权

①司礼监获得批红权

②宦官负责提督东厂,控制锦衣卫。对官民的言行进行监视、侦查,有权逮捕、施刑。

认识:①“监阁共理”一方面有利于皇权的稳定,另一方面成为“祸患”和“党争”的内在原因。②宦官专权从本质上反映了皇权的强化,也反映出明朝权力中枢的畸形状态。无论阁臣当政还是宦官弄权,其权力本质仍出自皇权,实质上都是专制皇权不断加强的产物。

内阁与司礼监的关系:

互相制约,取决于皇帝的信任。

一、明朝政治制度的变化

明朝中枢机构的变化:丞相—六部分管—“监阁共理”

明朝政治制度变化的其他表现:

①地方行政制度:废除行省,设三司(布政司、按察司、都指挥司 。削弱地方的权力,加强了中央集权。

②改革科举制:考试命题专取四书五经,写作时必须遵循程朱理学的有关解释,行文格式一律固定为“八股文”。

加强了思想控制。

③设立锦衣卫,东厂,西厂。

加强了对官员的监督和控制。

材料 元朝行省制下,地方权力极大。朱元璋废除行省制,将地方省级行政区划分为都指挥使司、按察使司、布政使司,三司衙门分别掌管军事、司法、民政三项事务,互不统属。三司互相推诿,办事拖延,效率极差,很多事情长期无法解决。为此皇帝派遣中枢官员为巡抚、巡按到地方解决问题,协调三司,监察地方、考核官吏、节制将帅,逐渐总揽一省之权。

一、明朝政治制度的变化

中央

地方

废行省设三司

权归中央

内阁辅政票拟

宦官代行批红

诸事皆奉圣断

皇帝

中书省(丞相)

吏部

户部

礼部

兵部

刑部

工部

行中书省

废

废

内阁

宦官

(司礼监)

东厂、锦衣卫

布政司

按察司

都指挥司

批红权

票拟权

代行批红权

诸事皆奉圣断

一、明朝政治制度的变化

1、海上交通:郑和下西洋(明成祖,永乐年间,1405—1433年)

(1)时间:15世纪前期

(2)概况:先后七下西洋,访问亚非30多个国家和地区,最远达到非洲东海岸和红海沿岸。

(3)特点:时间长、规模大、范围广、领先世界

(4)目的:耀兵异域示中国富强(宣扬国威)

(5)条件:政治稳定,国力强盛;统治者支持;造船技术航海技术发达;郑和个人能力及探索精神等

郑和航海路线图

(郑和下西洋)航线之长、航程之远、持续时间之久,在当时世界上无人可以与之比肩……他的船队规模之大,船舶字巨,航海技术之精良,在当时世界上是无出其右。

— 樊树志《国史十六讲》

二、海上交通与沿海形势

(5)影响

①世界历史上空前规模的远洋航行,大大领先于欧洲

②宣扬了明朝的声威,扩大了明朝政治影响,增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来有利于南洋的开发,

③开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通网,为人类的航海事业作出了伟大贡献

④ 政治目的大于经济目的,依赖强大国力支撑,带来较大的财政负担,后来未能持续。

郑和的出海确实是种奢侈的冒险,除了声势浩荡并带回奇谈异闻外,几乎没有产生什么商业利益。士大夫强烈反对,甚至在史书中也只是轻轻一笔带过而已。

——费正清《中国:传统与变迁》

朝贡贸易:是古代王朝与周边藩属国政治经济联系的一种重要方式,其特点往往是“厚往薄来、倍偿其价”,政治目的大于经济目的,主要是为了宣扬国威,满足统治者对奇珍异宝的需求。

二、海上交通与沿海形势

1、海上交通:郑和下西洋(明成祖,永乐年间,1405—1433年)

郑和下西洋从性质上属于朝贡贸易,从经济角度看不利于国家的发展;郑和下西洋代表一种和平的交往模式,体现了中华民族“协和万邦”的人文传统郑和下西洋属于官方贸易,体现平等、自愿、公平的贸易原则郑和下西洋是一种象征,代表中华民族敢于探险、开放包容的人文精神,也代表了中国与邻为善、世界大同的社会意识

---东南沿海倭寇之患

2、沿海形势

依据教材找出倭寇侵扰我国沿海的概况以及戚继光平倭的史实

①元末时期日本武士利用中国政局动荡侵扰中国;

②明初的海禁东南沿海海盗、奸商等与倭寇勾结,走私猖獗,加剧了沿海的形势。

稳定东南沿海形势,朝廷遂放松了对私人海外贸易的限制

戚继光率领戚家军,在浙江台州九战九捷;在福建、广州与抗倭将领俞大猷合作,连续重创倭寇.

戚继光抗倭

背景:

战绩:

结果:

二、海上交通与沿海形势

---海禁政策

(1)、含义:

人民不得擅自出海与外国互市,对外贸易只能在官方主持下进行。

(2)、原因

①政治:防止海内外敌对势力勾结,确保海疆的稳定。

②经济:自给自足的自然经济处于主

导地位,重农抑商政策的影响。

③思想:传统儒家思想保守落后,海洋观念意识淡薄。

寸板不许下海,罢太仓黄渡市舶司……以倭寇仍不稍敛足迹,又下令禁濒海民私通海外诸国。 ——《明太祖实录》

嘉靖三十一年(1552年),漳、泉海贼勾引倭奴万余人,驾舟千余艘,自浙江舟山、象山等处登陆,流劫台、温、宁、绍间,攻陷城塞,杀掳居民无数。 ——《明世宗实录》

2、沿海形势

二、海上交通与沿海形势

---海禁政策

(3)、影响:

正常贸易被中止,走私贸易盛行,在一定程度上加剧了东南沿海的倭患。

隆庆元年(1567),上谕“准贩东、西二洋”。

万历十七年(1589)规定,每年准往东、西洋的商船各44只,后不断增加。 ——王天有、高寿仙著《明史:多重性格的时代》

(4)、变化——开禁:

明隆庆、万历两朝都有放松私人海外贸易限制的举措。

2、沿海形势

二、海上交通与沿海形势

隆庆开关:(明穆宗 ,1567年)

原因:

影响:

敌对势力消亡;

海禁政策影响民生,不合时宜

君主采纳开明官员的建议

为中外贸易打开全新局面,

有利于沿海居民生计,

加速白银流入,促成制度变革。

2沿海形势----.西方的侵扰

1)背景:随着新航路的开辟,欧洲殖民者在中国沿海的活动日益频繁。

2)表现

a.16世纪中期,葡萄牙人获得了在濠镜澳的租住权。

b.荷兰和西班牙分别占据了_________的南部和北部。

台湾岛

材料:葡萄牙人以澳门为据点,参与获利巨大的中日之间的丝银贸易,据统计,1557—1644年流入澳门的白银为1亿两左右,其中绝大部分流入中国内地。西班牙的“马尼拉大帆船”运载大量中国生产的生丝、丝绸、棉布和瓷器等产品到墨西哥交换白银,再将这些白银运回马尼拉。据研究,自1571年马尼拉大帆船开通后的20年间,平均每年有白银150吨运到马尼拉,这些白银也大量流入中国。

3)影响:

侵犯中国领土主权;有利于中国商品经济的发展,带来先进技术

二、海上交通与沿海形势

【读图学史】读明朝形势图,结合教材分别指出A、B、C区域的主要民族。并说明明政府是如何经略这些地区的?

A

B

C

明朝形势图(1433年)

蒙古族

藏族

女真族

修筑长城、战争、和议、册封、互市

奴儿干都司、封授

封授、设机构、任用藏族上层人士管理

影响:①维护了边疆地区的稳定,促进民族交融;

②推动了统一多民族封建国家的巩固。

③对于统一多民族国家版图的奠定发挥了积极作用

1、内陆边疆

特点:威德兼施、以夷治夷、灵活多样、因俗而治。

土木堡之变:1449年,瓦剌首领也先俘获明英宗,明朝国势日蹙。

卫所制度:在西北、东北和西南等中原与少数民族交界处设置,世袭为军,耕战结合,巩固边防。

三、内陆边疆与明清易代

羁縻管理为主

2.明清易代

1)女真族建金: 1616年努尔哈赤称汗,国号大金。

2)1636年皇太极改国号为大清。

3)明朝灭亡:1644年,李自成在西安建立大顺政权,随即攻占北京,明朝灭亡。

4)清军入关:1644年,清军进入关,进占并迁都北京,此后逐渐确立了在全国的统治。

天灾人祸,内忧外患

三、内陆边疆与明清易代

课堂小结

从明朝的建立到清军入关

明朝的建立与统一

明太祖 废丞相

明成祖 设内阁

明朝政治制度变迁

郑和下西洋:概况、影响

东南沿海的“倭乱”:戚继光抗倭

欧洲殖民者入侵: 葡萄牙、西班牙、荷兰

内陆边疆与明清易代

明朝政治制度的变化

海上交通与沿海形势

宦官专权

明朝经略边疆:蒙古、藏族、女真

明清易代: 1644年,明亡 ;

1664年,清确立在全国统治

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进