高中语文统编版选择性必修中册11.2《五代史伶官传序》(共33张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版选择性必修中册11.2《五代史伶官传序》(共33张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-01-17 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

五代史伶官传序

欧 阳 修

新课导入

上①问侍臣:“创业与守成孰难?”

房玄龄曰:“草昧②之初,与群雄并起角力而后臣之,创业难矣!”

魏征对曰:“自古帝王,莫不得之于艰难,失之于安逸,守成难矣!”

上曰:“玄龄与吾共取天下,出百死,得一生,故知创业之难,征与吾共安天下,常恐骄奢生于富贵,祸乱生于所忽,故知守成之难,然创业之难,既已往矣;守成之难,方当与诸公慎之。”

(选自《资治通鉴·唐纪》)

【注释】①上:指唐太宗。②草昧;此指开创国家。

01

知人论世

欧阳修(1007年—1072年),字永叔,号醉翁,晚号六一居士,吉州永丰(今江西省吉安市永丰县)人,景德四年(1007年)出生于绵州(今四川省绵阳市),北宋政治家、文学家。

欧阳修于宋仁宗天圣八年(1030年)以进士及第,历仕仁宗、英宗、神宗三朝,官至翰林学士、枢密副使、参知政事。死后累赠太师、楚国公,谥号“文忠”,故世称“欧阳文忠公”。

欧阳修是北宋中叶诗文革新运动的倡导者,继续和发展了唐朝韩愈、柳宗元所倡导的古文运动。他团结并培养了大批古文作家,如“三苏”父子、王安石、曾巩等皆出其门下。是“唐宋八大家”之一,并与韩愈、柳宗元、苏轼被后人合称“千古文章四大家”。

为文主张切合实用,重内容,反浮靡。他的散文明畅简洁,丰满生动,说理透彻,抒情委婉。诗、词也有很高成就。他的《六一诗话》开创了“诗话”这一新的体裁。著作有《新五代史》、《欧阳文忠公文集》,又与宋祁等合修《新唐书》。

作者简介

六一居士初谪滁山,自号醉翁。既老而衰且病,将退休于颍水之上,则又更号六一居士。客有问曰:“六一,何谓也?”居士曰:“吾家藏书一万卷,集录三代以来金石遗文一千卷,有琴一张,有棋一局,而常置酒一壶。”客曰:“是为五一尔,奈何?”居士曰:“以吾一翁,老于此五物之间,是岂不为六一乎?”

欧阳修《六一居士传》

作者简介

生查子·元夕

去年元夜时,花市灯如昼。月上柳梢头,人约黄昏后。

今年元夜时,月与灯依旧。不见去年人,泪满春衫袖。

蝶恋花

庭院深深深几许,杨柳堆烟,帘幕无重数。玉勒雕鞍游冶处,楼高不见章台路。

雨横风狂三月暮,门掩黄昏,无计留春住。泪眼问花花不语,乱红飞过秋千去。

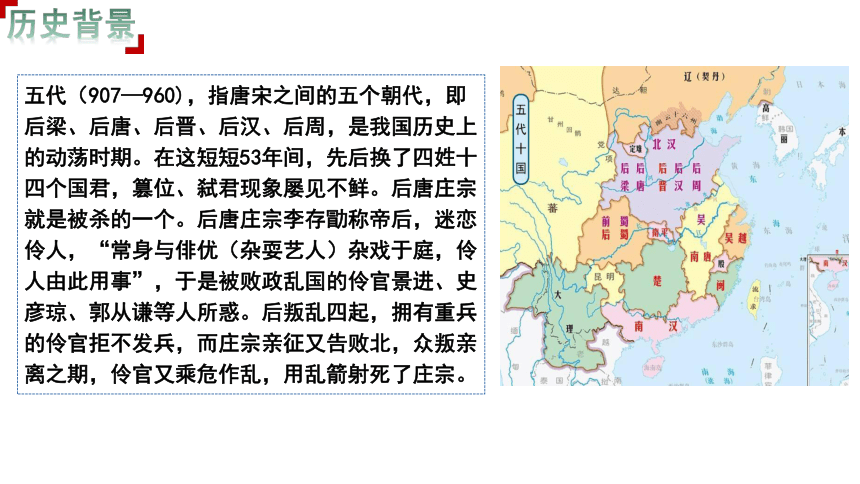

五代(907—960),指唐宋之间的五个朝代,即后梁、后唐、后晋、后汉、后周,是我国历史上的动荡时期。在这短短53年间,先后换了四姓十四个国君,篡位、弑君现象屡见不鲜。后唐庄宗就是被杀的一个。后唐庄宗李存勖称帝后,迷恋伶人,“常身与俳优(杂耍艺人)杂戏于庭,伶人由此用事”,于是被败政乱国的伶官景进、史彦琼、郭从谦等人所惑。后叛乱四起,拥有重兵的伶官拒不发兵,而庄宗亲征又告败北,众叛亲离之期,伶官又乘危作乱,用乱箭射死了庄宗。

历史背景

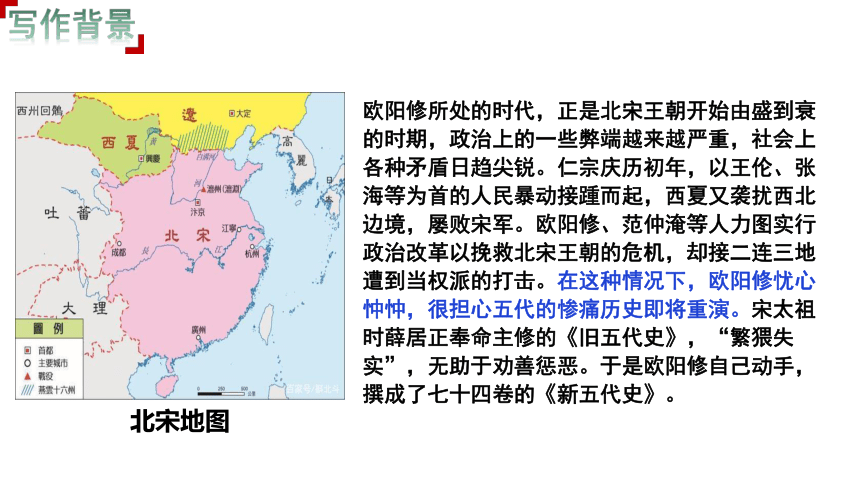

欧阳修所处的时代,正是北宋王朝开始由盛到衰的时期,政治上的一些弊端越来越严重,社会上各种矛盾日趋尖锐。仁宗庆历初年,以王伦、张海等为首的人民暴动接踵而起,西夏又袭扰西北边境,屡败宋军。欧阳修、范仲淹等人力图实行政治改革以挽救北宋王朝的危机,却接二连三地遭到当权派的打击。在这种情况下,欧阳修忧心忡忡,很担心五代的惨痛历史即将重演。宋太祖时薛居正奉命主修的《旧五代史》,“繁猥失实”,无助于劝善惩恶。于是欧阳修自己动手,撰成了七十四卷的《新五代史》。

北宋地图

写作背景

02

整体感知

五代:指唐宋之间的五个朝代,即后梁、后唐、后晋、后汉、后周.

伶:封建时代称演戏的人为伶 。

伶官:在宫廷中授有官职的伶人叫做伶官 。

传:记载某人一生事迹的文字。

序:为一种文体。

《五代史伶官传序》是欧阳修为《新五代史 伶官传》作的序。

文题解读

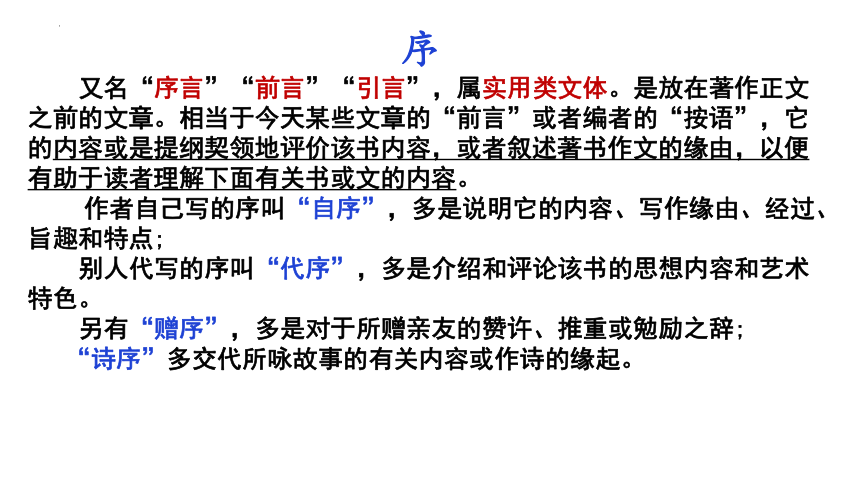

序

又名“序言”“前言”“引言”,属实用类文体。是放在著作正文之前的文章。相当于今天某些文章的“前言”或者编者的“按语”,它的内容或是提纲契领地评价该书内容,或者叙述著书作文的缘由,以便有助于读者理解下面有关书或文的内容。

作者自己写的序叫“自序”,多是说明它的内容、写作缘由、经过、旨趣和特点;

别人代写的序叫“代序”,多是介绍和评论该书的思想内容和艺术特色。

另有“赠序”,多是对于所赠亲友的赞许、推重或勉励之辞;

“诗序”多交代所咏故事的有关内容或作诗的缘起。

1.听读课文,字词正音。

2.自主学习,完成学习任务单第一题。

(第一段)呜呼!盛衰之理,虽曰天命,岂非人事( )哉!原( )庄宗之所以( )得天下,与其( )所以失之者,可以知之矣。

人的作为

推其根本

……的原因

和他

(译文)唉!盛衰的道理,虽说是天命决定的,难道不是由于人的作为吗?推究庄宗取得天下的原因,与他失去天下的原因,就可以知道了。

(第二段)世言晋王之将终也,以三矢赐庄宗而告之曰: “梁,吾仇也;燕王,吾所立;契丹与吾约为兄弟;而皆背晋以归梁。此三者,吾遗恨( )也。与尔三矢,尔其( )无忘乃( )父之志!”庄宗受而藏之于庙。其后用兵,则遣从事( )以一少牢( )告庙( ),请( )其矢,盛以锦囊,负而前( )驱,及凯旋而纳( )之。

遗憾

副词,表示祈使语气

人称代词,你的

官名,这里泛指一般属官

羊、猪各一头

祭告祖庙

表示恭敬、慎重

收藏

名作状,在前面

(译文)世人传说晋王临死时,把三支箭赐给庄宗,并告诉他说:“梁王朱温是我的仇敌;燕王,是我扶持建立起来的;契丹与我订立盟约,结为兄弟,他们却都背叛晋而归顺梁。这三件事是我的遗憾。交给你三支箭,你不要忘记你父亲报仇的志向。”庄宗接受了箭,把它收藏在祖庙里。此后出兵,就派随从官员用猪、羊各一头祭告祖庙,请下那三支箭,用锦囊盛着,背着它走在前面,等到凯旋时再把箭收藏(在祖庙里)。

(第三段)方其系( )燕父子以组( ),函( )梁君臣之首,入于太庙,还矢先王,而告以成功,其意气之盛,可谓壮哉!及仇雠( )已灭,天下已定,一夫夜( )呼,乱者四( )应,仓皇东( )出,未及见贼而士卒离散,君臣相顾,不知所归。至于( )誓天断发,泣下沾襟,何其衰也!①岂得之难而失之易欤?抑( )本( )其成败之迹,而皆自于人欤?《书》曰:“满招损,谦得益。” ②忧劳可以兴( )国,逸豫( )可以亡( )身,自然之理也。

缚

(译文)当他用绳索捆绑着刘仁恭、刘守光父子,用木匣子装着后梁皇帝、大臣的头,走进祖庙,把箭交还到晋王的灵座前,告诉他生前报仇的志向已经完成,他那神情气概,是多么威风!等到仇敌已经消灭,天下已经平定,一个人在夜间呼喊,作乱的人便四方响应,他仓皇向东出逃,还没有看到叛军,士卒就离散了,君臣相对而视,不知回到哪里去。以至于对天发誓,割下头发,大家的泪水沾湿了衣襟,又是多么衰颓啊!①难道说是因为取得天下难,而失去天下容易才像这样的吗?还是认真推究他成功失败的原因,都出自人的原因吗?《尚书》上说:“自满会招来损害,谦虚能得到益处。” ②忧劳可以使国家兴盛,安乐可以使自身灭亡,这是自然的道理。

泛指绳索

名作动,用匣子装

chóu与“仇”同义,仇人

名作状,在晚上

数作状,四方

名作状,向东

以至于

抑或,还是

考察,探究

使…兴盛

安乐

使…灭亡

(第四段)故方( )其盛也,举( )天下之豪杰,莫能与之争;及其衰也,数十伶人困之,而身死国灭,为天下笑。③夫祸患常积于忽微( ),而智勇( )多困于所溺( ),岂独伶人也哉?

当、在

(译文)因此,当他兴盛时,全天下的豪杰,没有谁能和他相争;等到他衰败的时候,几十个伶人围困他,就自己丧命,国家灭亡,被天下人讥笑。 ③可见祸患常常是由极小的事情积累而成的,聪明勇敢的人反而常被所溺爱的人或事困扰,难道只有宠爱伶人才会这样吗?

全,整个

形作名,极小的事

形作名,聪明勇敢的人

所溺爱的人或物

03

阅读检测

例句 活用类型 词义

①函梁君臣之首 名词活用作动词 用木匣子装

②负而前驱 名词活用作状语 向前

③仓皇东出 名词活用作状语 向东

④一夫夜呼 名词活用作状语 在夜里

⑤乱者四应 数词活用作状语 在四方

⑥忧劳可以兴国,逸豫可以亡身 动词的使动用法 兴:使……兴盛;

亡:使……灭亡

⑦夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺 形容词活用作名词 忽微:细小的事情;

智勇:智勇的人

词类活用

古今异义

词语 例句 解析(古今义)

①至于 不知所归,至于誓天断发 古义:相当于“以至于”,到了

今义:表示另提一件事

②从事 则遣从事以一少牢告庙 古义:官名,这里泛指一般属官

今义:动词,投身到(事业中去)

③人事 虽曰天命,岂非人事哉 古义:人的作为

今义:工作人员的录用、培养等工作

特殊句式

例句 句式特点(请指出标志词) 翻译句子

①梁,吾仇也;燕王吾所立 判断句 梁王朱温是我的仇敌;燕王,是我扶持建立起来的

②此三者,吾遗恨也。 判断句 这三件事,是我的遗憾

③忧劳可以兴国,逸豫可以亡身,自然之理也。 判断句 忧劳可以使国家兴盛,安乐可以使自身灭亡,这是自然的道理。

④身死国灭,为天下笑 被动句 命丧国亡,被天下人讥笑

⑤而智勇多困于所溺 被动句 聪明勇敢的人反而常被所溺爱的人或事困扰

⑥庄宗受而藏之于庙 状语后置 庄宗接了箭,把它收藏在祖庙里

⑦盛以锦囊 状语后置 用锦囊盛着(它)

⑧方其系燕父子以组 状语后置 当他用绳索捆绑着刘仁恭、刘守光父子

⑨还矢先王 省略句 把箭交还到晋王的灵座前

⑩夫祸患常积于忽微 状语后置 可见祸患常常是由极小的事情积累而成的

04

研习课文

1.本文提出的论点是什么?

盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉?

从第一自然段可以得知作者立论的依据是什么?

庄宗李存勖得天下和失天下的事例。

合作探讨

2. 请仔细阅读课文,参看文下注释,从不同的时间点入手,给李存勖编一个履历表,分析庄宗得天下失天下的过程。由此,作者得出了怎样的结论?

李存勖人生大事表

年代 岁数 事件

908年

912年 923年 926年

23岁

27岁

38岁

41岁

受父三矢继父遗命

系燕父子以组

函梁君臣之首(灭后梁,建后唐)

身死国灭,为天下笑

得天下-- 年

失天下-- 年

15

3

------ 盛 忧劳可以兴国

------ 衰 逸豫可以亡身

3.前面我们找到了本文的论点、论据,那么作者是如何进行论证的呢?请结合文本具体分析本文论证方法。

合作探讨

(1)对比论证。晋王临终授矢庄宗,告以遗恨,要庄宗不忘世仇,完成遗志。庄宗重任在肩,惟恐辜负先人之托,用兵时负矢在前,身先士卒,终于一胜再胜,大获成功。可他大功告成后,便改初衷,宠幸伶人,贪图享乐,以致政事废弛,衰败继之。作者以庄宗成功时“意气之盛,可谓壮哉”的情景,与其败时“士卒离散”“泣下沾襟”的惨象对比,鲜明而强烈的对比,突出庄宗历史悲剧的根由所在,使“抑本其成败之迹,而皆自于人欤”的结论,显示出成败由人的道理,显得令人信服,发人深省。

(2)举例论证。第一段就提出以庄宗得天下和失天下的史实为论据,但在具体选材上,却以晋王三矢这一不能确定为史实的传说作为事例,并加以详述,体现了作者精于选材的匠心。文章并没有写庄宗如何逸豫,但通过晋王三矢这一典型的、生动的事例,充分地体现了庄宗的忧劳,突出了人事的作用,再辅之以评论庄宗盛衰时所涉及的点滴史实,就使人对于庄宗的由盛而衰、由忧劳到逸豫不言而明,达到了以材料论证观点的目的,起到了以古鉴今、举一反三的作用。本文属于史论。写史论一般都要使用例证法,以论带史,以史证论。

(3)引用论证。引用《尚书》“满招损,谦得益”的名言,证明后唐庄宗因骄傲而亡国的道理,增强说服力。

4.文章写到第三段,论点已得到证明,似乎可以结束了,可是作者又作进一步议论,为什么

合作探讨

【明确】第四段用“故”字承接上文,再次评论庄宗的盛衰,以“莫能与之争”和“身死国灭,为天下笑”两种截然相反的结果,引出“夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺,岂独伶人也哉”的教训,得出具有更普遍意义的结论,强调能使人逸豫亡身的不仅限于溺爱伶人,如果小看“忽微”,沉溺于声色犬马的逸乐之中,忘记忧劳兴国的至理,同样会导致身死国灭的下场。作者在这里含蓄地批评朝政,讽谏北宋统治者不要忘记历史教训,意味深长。

作用:引出教训,借古讽今

05

归纳文本

1.脉络梳理

总起

提出论点:

盛衰之理,是天命也是人事

分说

正面

后唐庄宗得天下

忧劳可以兴国

分说

反面

后唐庄宗失天下

逸豫可以亡身

启示

做事要居安思危,谨小慎微,防微杜渐

小心玩物丧志,不要满足于表面的虚荣

总结

得出结论

祸患常积于忽微

智勇多困于所溺

2.文章主旨

文章总结了后唐庄宗李存勖得天下而后失天下的历史教训,阐明了国家盛衰取决于人事的道理。

欧阳修写《伶官传》并冠以短序,是为了告诫北宋统治者吸取后唐庄宗李存勖宠信伶人而身死国灭的历史教训,力戒骄奢,防微杜渐,励精图治。(写作意图)

06

拓展延伸

文章说国家盛衰兴亡之理在于人事,忧劳可以兴国,逸豫可以亡身;末尾又意味深长地点出“岂独伶人也哉”。

请同学们再寻找一些事例来加以补充说明。

孟子:“生于忧患,死于安乐。”

越王勾践卧薪尝胆终于灭吴的事例。

《苦斋记 》中说:“井以甘竭,李以苦存;夫差以酣酒亡,而勾践以尝胆兴。”

唐太宗李世民,吸取前人教训,励精图治,换来了“贞观之治”,名垂青史。

唐玄宗李隆基,忧劳时,迎来了“开元盛世”;逸豫时,天宝危机,酿成了安史之乱。

商纣王最终落得个“众叛亲离,引火自焚”的下场,并留下千古骂名。

隋炀帝杨广,骄奢淫逸,修宫庭,疏运河,冒天下之大不韪,终于导致农民大起义,国破家亡,身死部将之手。

五代史伶官传序

欧 阳 修

新课导入

上①问侍臣:“创业与守成孰难?”

房玄龄曰:“草昧②之初,与群雄并起角力而后臣之,创业难矣!”

魏征对曰:“自古帝王,莫不得之于艰难,失之于安逸,守成难矣!”

上曰:“玄龄与吾共取天下,出百死,得一生,故知创业之难,征与吾共安天下,常恐骄奢生于富贵,祸乱生于所忽,故知守成之难,然创业之难,既已往矣;守成之难,方当与诸公慎之。”

(选自《资治通鉴·唐纪》)

【注释】①上:指唐太宗。②草昧;此指开创国家。

01

知人论世

欧阳修(1007年—1072年),字永叔,号醉翁,晚号六一居士,吉州永丰(今江西省吉安市永丰县)人,景德四年(1007年)出生于绵州(今四川省绵阳市),北宋政治家、文学家。

欧阳修于宋仁宗天圣八年(1030年)以进士及第,历仕仁宗、英宗、神宗三朝,官至翰林学士、枢密副使、参知政事。死后累赠太师、楚国公,谥号“文忠”,故世称“欧阳文忠公”。

欧阳修是北宋中叶诗文革新运动的倡导者,继续和发展了唐朝韩愈、柳宗元所倡导的古文运动。他团结并培养了大批古文作家,如“三苏”父子、王安石、曾巩等皆出其门下。是“唐宋八大家”之一,并与韩愈、柳宗元、苏轼被后人合称“千古文章四大家”。

为文主张切合实用,重内容,反浮靡。他的散文明畅简洁,丰满生动,说理透彻,抒情委婉。诗、词也有很高成就。他的《六一诗话》开创了“诗话”这一新的体裁。著作有《新五代史》、《欧阳文忠公文集》,又与宋祁等合修《新唐书》。

作者简介

六一居士初谪滁山,自号醉翁。既老而衰且病,将退休于颍水之上,则又更号六一居士。客有问曰:“六一,何谓也?”居士曰:“吾家藏书一万卷,集录三代以来金石遗文一千卷,有琴一张,有棋一局,而常置酒一壶。”客曰:“是为五一尔,奈何?”居士曰:“以吾一翁,老于此五物之间,是岂不为六一乎?”

欧阳修《六一居士传》

作者简介

生查子·元夕

去年元夜时,花市灯如昼。月上柳梢头,人约黄昏后。

今年元夜时,月与灯依旧。不见去年人,泪满春衫袖。

蝶恋花

庭院深深深几许,杨柳堆烟,帘幕无重数。玉勒雕鞍游冶处,楼高不见章台路。

雨横风狂三月暮,门掩黄昏,无计留春住。泪眼问花花不语,乱红飞过秋千去。

五代(907—960),指唐宋之间的五个朝代,即后梁、后唐、后晋、后汉、后周,是我国历史上的动荡时期。在这短短53年间,先后换了四姓十四个国君,篡位、弑君现象屡见不鲜。后唐庄宗就是被杀的一个。后唐庄宗李存勖称帝后,迷恋伶人,“常身与俳优(杂耍艺人)杂戏于庭,伶人由此用事”,于是被败政乱国的伶官景进、史彦琼、郭从谦等人所惑。后叛乱四起,拥有重兵的伶官拒不发兵,而庄宗亲征又告败北,众叛亲离之期,伶官又乘危作乱,用乱箭射死了庄宗。

历史背景

欧阳修所处的时代,正是北宋王朝开始由盛到衰的时期,政治上的一些弊端越来越严重,社会上各种矛盾日趋尖锐。仁宗庆历初年,以王伦、张海等为首的人民暴动接踵而起,西夏又袭扰西北边境,屡败宋军。欧阳修、范仲淹等人力图实行政治改革以挽救北宋王朝的危机,却接二连三地遭到当权派的打击。在这种情况下,欧阳修忧心忡忡,很担心五代的惨痛历史即将重演。宋太祖时薛居正奉命主修的《旧五代史》,“繁猥失实”,无助于劝善惩恶。于是欧阳修自己动手,撰成了七十四卷的《新五代史》。

北宋地图

写作背景

02

整体感知

五代:指唐宋之间的五个朝代,即后梁、后唐、后晋、后汉、后周.

伶:封建时代称演戏的人为伶 。

伶官:在宫廷中授有官职的伶人叫做伶官 。

传:记载某人一生事迹的文字。

序:为一种文体。

《五代史伶官传序》是欧阳修为《新五代史 伶官传》作的序。

文题解读

序

又名“序言”“前言”“引言”,属实用类文体。是放在著作正文之前的文章。相当于今天某些文章的“前言”或者编者的“按语”,它的内容或是提纲契领地评价该书内容,或者叙述著书作文的缘由,以便有助于读者理解下面有关书或文的内容。

作者自己写的序叫“自序”,多是说明它的内容、写作缘由、经过、旨趣和特点;

别人代写的序叫“代序”,多是介绍和评论该书的思想内容和艺术特色。

另有“赠序”,多是对于所赠亲友的赞许、推重或勉励之辞;

“诗序”多交代所咏故事的有关内容或作诗的缘起。

1.听读课文,字词正音。

2.自主学习,完成学习任务单第一题。

(第一段)呜呼!盛衰之理,虽曰天命,岂非人事( )哉!原( )庄宗之所以( )得天下,与其( )所以失之者,可以知之矣。

人的作为

推其根本

……的原因

和他

(译文)唉!盛衰的道理,虽说是天命决定的,难道不是由于人的作为吗?推究庄宗取得天下的原因,与他失去天下的原因,就可以知道了。

(第二段)世言晋王之将终也,以三矢赐庄宗而告之曰: “梁,吾仇也;燕王,吾所立;契丹与吾约为兄弟;而皆背晋以归梁。此三者,吾遗恨( )也。与尔三矢,尔其( )无忘乃( )父之志!”庄宗受而藏之于庙。其后用兵,则遣从事( )以一少牢( )告庙( ),请( )其矢,盛以锦囊,负而前( )驱,及凯旋而纳( )之。

遗憾

副词,表示祈使语气

人称代词,你的

官名,这里泛指一般属官

羊、猪各一头

祭告祖庙

表示恭敬、慎重

收藏

名作状,在前面

(译文)世人传说晋王临死时,把三支箭赐给庄宗,并告诉他说:“梁王朱温是我的仇敌;燕王,是我扶持建立起来的;契丹与我订立盟约,结为兄弟,他们却都背叛晋而归顺梁。这三件事是我的遗憾。交给你三支箭,你不要忘记你父亲报仇的志向。”庄宗接受了箭,把它收藏在祖庙里。此后出兵,就派随从官员用猪、羊各一头祭告祖庙,请下那三支箭,用锦囊盛着,背着它走在前面,等到凯旋时再把箭收藏(在祖庙里)。

(第三段)方其系( )燕父子以组( ),函( )梁君臣之首,入于太庙,还矢先王,而告以成功,其意气之盛,可谓壮哉!及仇雠( )已灭,天下已定,一夫夜( )呼,乱者四( )应,仓皇东( )出,未及见贼而士卒离散,君臣相顾,不知所归。至于( )誓天断发,泣下沾襟,何其衰也!①岂得之难而失之易欤?抑( )本( )其成败之迹,而皆自于人欤?《书》曰:“满招损,谦得益。” ②忧劳可以兴( )国,逸豫( )可以亡( )身,自然之理也。

缚

(译文)当他用绳索捆绑着刘仁恭、刘守光父子,用木匣子装着后梁皇帝、大臣的头,走进祖庙,把箭交还到晋王的灵座前,告诉他生前报仇的志向已经完成,他那神情气概,是多么威风!等到仇敌已经消灭,天下已经平定,一个人在夜间呼喊,作乱的人便四方响应,他仓皇向东出逃,还没有看到叛军,士卒就离散了,君臣相对而视,不知回到哪里去。以至于对天发誓,割下头发,大家的泪水沾湿了衣襟,又是多么衰颓啊!①难道说是因为取得天下难,而失去天下容易才像这样的吗?还是认真推究他成功失败的原因,都出自人的原因吗?《尚书》上说:“自满会招来损害,谦虚能得到益处。” ②忧劳可以使国家兴盛,安乐可以使自身灭亡,这是自然的道理。

泛指绳索

名作动,用匣子装

chóu与“仇”同义,仇人

名作状,在晚上

数作状,四方

名作状,向东

以至于

抑或,还是

考察,探究

使…兴盛

安乐

使…灭亡

(第四段)故方( )其盛也,举( )天下之豪杰,莫能与之争;及其衰也,数十伶人困之,而身死国灭,为天下笑。③夫祸患常积于忽微( ),而智勇( )多困于所溺( ),岂独伶人也哉?

当、在

(译文)因此,当他兴盛时,全天下的豪杰,没有谁能和他相争;等到他衰败的时候,几十个伶人围困他,就自己丧命,国家灭亡,被天下人讥笑。 ③可见祸患常常是由极小的事情积累而成的,聪明勇敢的人反而常被所溺爱的人或事困扰,难道只有宠爱伶人才会这样吗?

全,整个

形作名,极小的事

形作名,聪明勇敢的人

所溺爱的人或物

03

阅读检测

例句 活用类型 词义

①函梁君臣之首 名词活用作动词 用木匣子装

②负而前驱 名词活用作状语 向前

③仓皇东出 名词活用作状语 向东

④一夫夜呼 名词活用作状语 在夜里

⑤乱者四应 数词活用作状语 在四方

⑥忧劳可以兴国,逸豫可以亡身 动词的使动用法 兴:使……兴盛;

亡:使……灭亡

⑦夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺 形容词活用作名词 忽微:细小的事情;

智勇:智勇的人

词类活用

古今异义

词语 例句 解析(古今义)

①至于 不知所归,至于誓天断发 古义:相当于“以至于”,到了

今义:表示另提一件事

②从事 则遣从事以一少牢告庙 古义:官名,这里泛指一般属官

今义:动词,投身到(事业中去)

③人事 虽曰天命,岂非人事哉 古义:人的作为

今义:工作人员的录用、培养等工作

特殊句式

例句 句式特点(请指出标志词) 翻译句子

①梁,吾仇也;燕王吾所立 判断句 梁王朱温是我的仇敌;燕王,是我扶持建立起来的

②此三者,吾遗恨也。 判断句 这三件事,是我的遗憾

③忧劳可以兴国,逸豫可以亡身,自然之理也。 判断句 忧劳可以使国家兴盛,安乐可以使自身灭亡,这是自然的道理。

④身死国灭,为天下笑 被动句 命丧国亡,被天下人讥笑

⑤而智勇多困于所溺 被动句 聪明勇敢的人反而常被所溺爱的人或事困扰

⑥庄宗受而藏之于庙 状语后置 庄宗接了箭,把它收藏在祖庙里

⑦盛以锦囊 状语后置 用锦囊盛着(它)

⑧方其系燕父子以组 状语后置 当他用绳索捆绑着刘仁恭、刘守光父子

⑨还矢先王 省略句 把箭交还到晋王的灵座前

⑩夫祸患常积于忽微 状语后置 可见祸患常常是由极小的事情积累而成的

04

研习课文

1.本文提出的论点是什么?

盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉?

从第一自然段可以得知作者立论的依据是什么?

庄宗李存勖得天下和失天下的事例。

合作探讨

2. 请仔细阅读课文,参看文下注释,从不同的时间点入手,给李存勖编一个履历表,分析庄宗得天下失天下的过程。由此,作者得出了怎样的结论?

李存勖人生大事表

年代 岁数 事件

908年

912年 923年 926年

23岁

27岁

38岁

41岁

受父三矢继父遗命

系燕父子以组

函梁君臣之首(灭后梁,建后唐)

身死国灭,为天下笑

得天下-- 年

失天下-- 年

15

3

------ 盛 忧劳可以兴国

------ 衰 逸豫可以亡身

3.前面我们找到了本文的论点、论据,那么作者是如何进行论证的呢?请结合文本具体分析本文论证方法。

合作探讨

(1)对比论证。晋王临终授矢庄宗,告以遗恨,要庄宗不忘世仇,完成遗志。庄宗重任在肩,惟恐辜负先人之托,用兵时负矢在前,身先士卒,终于一胜再胜,大获成功。可他大功告成后,便改初衷,宠幸伶人,贪图享乐,以致政事废弛,衰败继之。作者以庄宗成功时“意气之盛,可谓壮哉”的情景,与其败时“士卒离散”“泣下沾襟”的惨象对比,鲜明而强烈的对比,突出庄宗历史悲剧的根由所在,使“抑本其成败之迹,而皆自于人欤”的结论,显示出成败由人的道理,显得令人信服,发人深省。

(2)举例论证。第一段就提出以庄宗得天下和失天下的史实为论据,但在具体选材上,却以晋王三矢这一不能确定为史实的传说作为事例,并加以详述,体现了作者精于选材的匠心。文章并没有写庄宗如何逸豫,但通过晋王三矢这一典型的、生动的事例,充分地体现了庄宗的忧劳,突出了人事的作用,再辅之以评论庄宗盛衰时所涉及的点滴史实,就使人对于庄宗的由盛而衰、由忧劳到逸豫不言而明,达到了以材料论证观点的目的,起到了以古鉴今、举一反三的作用。本文属于史论。写史论一般都要使用例证法,以论带史,以史证论。

(3)引用论证。引用《尚书》“满招损,谦得益”的名言,证明后唐庄宗因骄傲而亡国的道理,增强说服力。

4.文章写到第三段,论点已得到证明,似乎可以结束了,可是作者又作进一步议论,为什么

合作探讨

【明确】第四段用“故”字承接上文,再次评论庄宗的盛衰,以“莫能与之争”和“身死国灭,为天下笑”两种截然相反的结果,引出“夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺,岂独伶人也哉”的教训,得出具有更普遍意义的结论,强调能使人逸豫亡身的不仅限于溺爱伶人,如果小看“忽微”,沉溺于声色犬马的逸乐之中,忘记忧劳兴国的至理,同样会导致身死国灭的下场。作者在这里含蓄地批评朝政,讽谏北宋统治者不要忘记历史教训,意味深长。

作用:引出教训,借古讽今

05

归纳文本

1.脉络梳理

总起

提出论点:

盛衰之理,是天命也是人事

分说

正面

后唐庄宗得天下

忧劳可以兴国

分说

反面

后唐庄宗失天下

逸豫可以亡身

启示

做事要居安思危,谨小慎微,防微杜渐

小心玩物丧志,不要满足于表面的虚荣

总结

得出结论

祸患常积于忽微

智勇多困于所溺

2.文章主旨

文章总结了后唐庄宗李存勖得天下而后失天下的历史教训,阐明了国家盛衰取决于人事的道理。

欧阳修写《伶官传》并冠以短序,是为了告诫北宋统治者吸取后唐庄宗李存勖宠信伶人而身死国灭的历史教训,力戒骄奢,防微杜渐,励精图治。(写作意图)

06

拓展延伸

文章说国家盛衰兴亡之理在于人事,忧劳可以兴国,逸豫可以亡身;末尾又意味深长地点出“岂独伶人也哉”。

请同学们再寻找一些事例来加以补充说明。

孟子:“生于忧患,死于安乐。”

越王勾践卧薪尝胆终于灭吴的事例。

《苦斋记 》中说:“井以甘竭,李以苦存;夫差以酣酒亡,而勾践以尝胆兴。”

唐太宗李世民,吸取前人教训,励精图治,换来了“贞观之治”,名垂青史。

唐玄宗李隆基,忧劳时,迎来了“开元盛世”;逸豫时,天宝危机,酿成了安史之乱。

商纣王最终落得个“众叛亲离,引火自焚”的下场,并留下千古骂名。

隋炀帝杨广,骄奢淫逸,修宫庭,疏运河,冒天下之大不韪,终于导致农民大起义,国破家亡,身死部将之手。