第7课 战国争雄

图片预览

文档简介

课件24张PPT。作为一个时期的名称,“战国”因战争频繁、争夺激烈而得名。那时,争城夺地、刀光剑影、杀声震天是常见的情形。要了解中国古代的军事、探索战争的规律,应该关注战国的历史。第二学习主题 国家的产生和社会变革第7课

战国争雄一、点击课程标准,明确学习重点记住战国时期的起止时间

记住“战国七雄”

理解战国战争的特点及其影响

了解“合纵”和“连横”的含义及其表现二、漫步历史长廊,汲取知识精华“战国七雄”

战国时期的战争

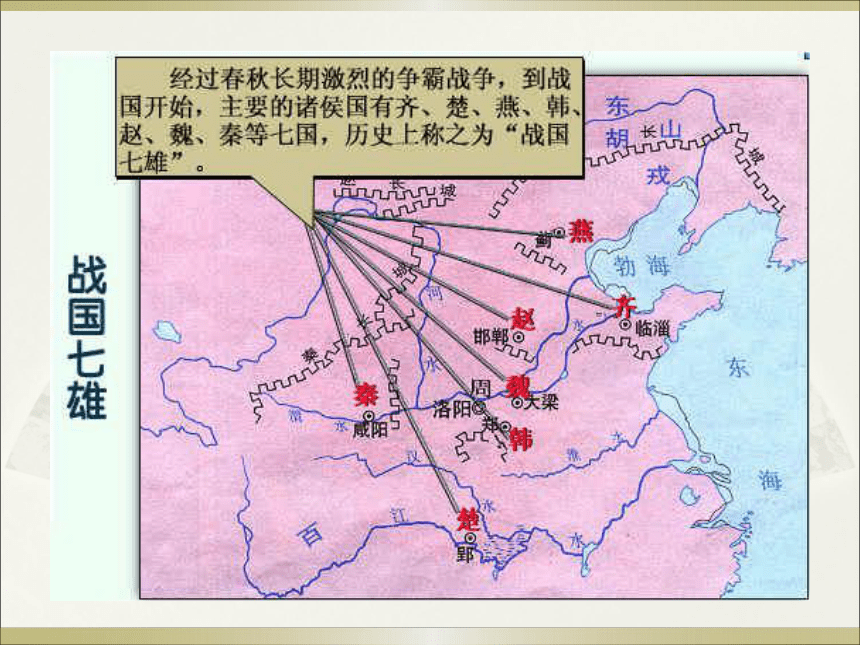

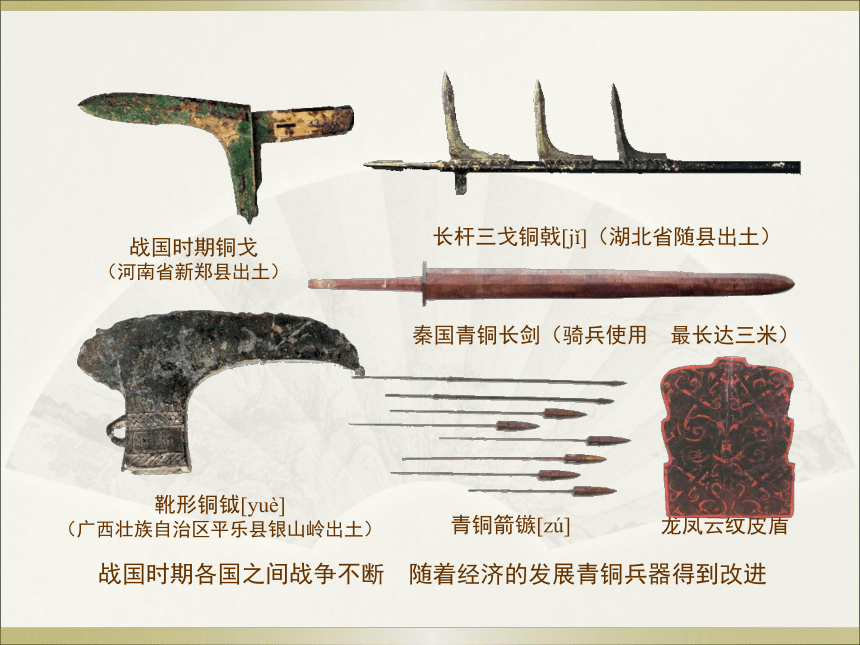

合纵与连横“战国七雄”战国七雄简表 春秋之后,我国历史进入战国时期(公元前475年~公元前221年)。这时,周王已无足轻重,诸侯国也更少了,主要有齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦七个大国,历史上称为“战国七雄”。战国时期的战争战国时期铜戈

(河南省新郑县出土)战国时期各国之间战争不断 随着经济的发展青铜兵器得到改进靴形铜钺[yuè]

(广西壮族自治区平乐县银山岭出土)秦国青铜长剑(骑兵使用 最长达三米)龙凤云纹皮盾长杆三戈铜戟[jǐ](湖北省随县出土)青铜箭镞[zú]用锻造法生产的战国环柄铁刀燕国钢剑 随着冶炼技术的提高,春秋晚期到战国时代,铁兵器开始应用。步兵和骑兵逐渐取代车兵,成为主要兵种。河北易县燕下都出土的战国铁矛战国时期铁兜鍪[móu]

(湖北铜绿山出土)各国组织起庞大的军队在都城和边境修筑起坚固的防卫工事燕国长城遗址

(今辽宁境内)战国时期长城遗址赵国长城遗址秦国长城遗址 战国时期,诸候争霸,战争频繁发生,并且规模越来越大。郡县征兵制的普遍施行和铁制兵器的大量使用,促使战国军队的组织成分、军制、装备、战术等发生了质的变化。同时,各国军队的数量也大为增多,如秦有“奋击百万”(《秦策》),楚有“虎贲之士百万,车千乘,骑万匹”(《楚策》),赵、韩、魏、齐、燕也都有几十万军队。更引人注目的是,春秋时期的军中主力——战车兵,这时已下降至次要地位,代之而起的为步兵,同时骑兵也发展为一支重要的作战力量。特别是射程远、杀伤力大、命中精度较高的各种类型的强弓硬弩已普遍装备于军队之中。因而促使我国古代的战争和战术产生了一次大的跃进。这表现为:

交战双方投入了大量兵力,战争的规模往往很大。涌现出孙膑、白起等著名军事家,出现了“围魏救赵”、长平之战等著名战役。 争地以战,杀人盈野;争域以战,杀人盈域。

——《孟子·离娄》桂

陵

之

战魏齐庞涓孙膑围魏救赵马

陵

之

战减灶计孙膑

长

平

之

战纸上谈兵东方六国再也

无力抵御秦军的进攻合纵与连横 战国七雄之间关系错综复杂。战国中后期,秦国日渐崛起,对其他六国构成严重威胁。六国曾为对抗强秦进行过合作,包括几国联合出兵攻秦,历史上称这种策略为“合纵”。而秦国为了进一步向东发展,必须破坏六国的联合,尤其是齐楚两个大国的联盟。为此,采用各个击破的做法,分别收买拉拢东方国家服从于自己,这种策略历史上称为“连横”。战国纷争经常表现为合纵和连横之争。“纵者,合众弱以攻一强也; 横者,事一强以攻众弱也”

——《韩非子》苏秦画像(头悬梁 锥刺股)合纵——“合众势以攻一强”张仪画像连横——“事一强以攻众弱”《史记·苏秦列传》中记载了苏秦的合纵战略战国“赏功宴乐铜壶”铜壶上的水陆攻战纹饰 作为一个时期的名称,“战国”因战争频繁、争夺激烈而得名。那时,争城夺地、刀光剑影、杀声震天是常见的情形。要了解中国古代的军事、探索战争的规律,应该关注战国的历史。1.战国名称的由来

2.战国时期的起止时间

3.战国七雄的名称及地理位置战国七雄1.武器及兵种的增多

2.围魏救赵和长平之战

3.孙膑、白起等军事家战国时期

的战争1.合纵与连横产生背景

2.合纵与连横的含义合纵与连横三、课堂小结1.春秋时期,第一个称霸的是( )。

A.晋文公 B.齐桓公 C.楚庄王 D.越王勾践

2.成语“一鸣惊人”“问鼎中原”显示了下面哪位诸侯王的野心( )。

A.齐桓公 B.楚庄王 C.晋文公 D.宋襄公

3.春秋末期,吴王阖闾改革内政,使吴国实力大大增强,他任用著名的军事家是( )。

A.管仲 B.孙武 C.孙膑 D.伍子胥

4.春秋时期,最后一位霸主是( )。

A.晋文公 B.楚庄王 C.阖闾 D.勾践

5.西周时,“礼乐征伐自天子出”。春秋时,“礼乐征伐自诸侯出”。

这个变化说明了什么?BBBD 答:说明王权衰微,周王已不能控制和指挥诸侯,而强大的

诸侯已实际上取代周王,发号施令,控制和指挥其他各诸侯国。1.下列诸侯国中,不属于战国七雄的是( )。

A.晋 B.齐 C.楚 D.赵

2.下列人物中,生活在战国时期的著名军事家是( )。

A.孙武 B.孙膑 C.张仪 D.苏秦

3.战国中期,采用围魏救赵办法打败魏国的军事家是( )。

A.孙武 B.孙膑 C.吴起 D.伍子胥

4.战国后期,主张合纵的诸侯国不可能有( )。

A.秦国 B.赵国 C.楚国 D.燕国

5.下列一些研究纵横之术的读书人中,最突出的有( )。

①孙膑 ②白起 ③苏秦 ④张仪

A.①② B.②③ C.③④ D.②④ABBACThank you

战国争雄一、点击课程标准,明确学习重点记住战国时期的起止时间

记住“战国七雄”

理解战国战争的特点及其影响

了解“合纵”和“连横”的含义及其表现二、漫步历史长廊,汲取知识精华“战国七雄”

战国时期的战争

合纵与连横“战国七雄”战国七雄简表 春秋之后,我国历史进入战国时期(公元前475年~公元前221年)。这时,周王已无足轻重,诸侯国也更少了,主要有齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦七个大国,历史上称为“战国七雄”。战国时期的战争战国时期铜戈

(河南省新郑县出土)战国时期各国之间战争不断 随着经济的发展青铜兵器得到改进靴形铜钺[yuè]

(广西壮族自治区平乐县银山岭出土)秦国青铜长剑(骑兵使用 最长达三米)龙凤云纹皮盾长杆三戈铜戟[jǐ](湖北省随县出土)青铜箭镞[zú]用锻造法生产的战国环柄铁刀燕国钢剑 随着冶炼技术的提高,春秋晚期到战国时代,铁兵器开始应用。步兵和骑兵逐渐取代车兵,成为主要兵种。河北易县燕下都出土的战国铁矛战国时期铁兜鍪[móu]

(湖北铜绿山出土)各国组织起庞大的军队在都城和边境修筑起坚固的防卫工事燕国长城遗址

(今辽宁境内)战国时期长城遗址赵国长城遗址秦国长城遗址 战国时期,诸候争霸,战争频繁发生,并且规模越来越大。郡县征兵制的普遍施行和铁制兵器的大量使用,促使战国军队的组织成分、军制、装备、战术等发生了质的变化。同时,各国军队的数量也大为增多,如秦有“奋击百万”(《秦策》),楚有“虎贲之士百万,车千乘,骑万匹”(《楚策》),赵、韩、魏、齐、燕也都有几十万军队。更引人注目的是,春秋时期的军中主力——战车兵,这时已下降至次要地位,代之而起的为步兵,同时骑兵也发展为一支重要的作战力量。特别是射程远、杀伤力大、命中精度较高的各种类型的强弓硬弩已普遍装备于军队之中。因而促使我国古代的战争和战术产生了一次大的跃进。这表现为:

交战双方投入了大量兵力,战争的规模往往很大。涌现出孙膑、白起等著名军事家,出现了“围魏救赵”、长平之战等著名战役。 争地以战,杀人盈野;争域以战,杀人盈域。

——《孟子·离娄》桂

陵

之

战魏齐庞涓孙膑围魏救赵马

陵

之

战减灶计孙膑

长

平

之

战纸上谈兵东方六国再也

无力抵御秦军的进攻合纵与连横 战国七雄之间关系错综复杂。战国中后期,秦国日渐崛起,对其他六国构成严重威胁。六国曾为对抗强秦进行过合作,包括几国联合出兵攻秦,历史上称这种策略为“合纵”。而秦国为了进一步向东发展,必须破坏六国的联合,尤其是齐楚两个大国的联盟。为此,采用各个击破的做法,分别收买拉拢东方国家服从于自己,这种策略历史上称为“连横”。战国纷争经常表现为合纵和连横之争。“纵者,合众弱以攻一强也; 横者,事一强以攻众弱也”

——《韩非子》苏秦画像(头悬梁 锥刺股)合纵——“合众势以攻一强”张仪画像连横——“事一强以攻众弱”《史记·苏秦列传》中记载了苏秦的合纵战略战国“赏功宴乐铜壶”铜壶上的水陆攻战纹饰 作为一个时期的名称,“战国”因战争频繁、争夺激烈而得名。那时,争城夺地、刀光剑影、杀声震天是常见的情形。要了解中国古代的军事、探索战争的规律,应该关注战国的历史。1.战国名称的由来

2.战国时期的起止时间

3.战国七雄的名称及地理位置战国七雄1.武器及兵种的增多

2.围魏救赵和长平之战

3.孙膑、白起等军事家战国时期

的战争1.合纵与连横产生背景

2.合纵与连横的含义合纵与连横三、课堂小结1.春秋时期,第一个称霸的是( )。

A.晋文公 B.齐桓公 C.楚庄王 D.越王勾践

2.成语“一鸣惊人”“问鼎中原”显示了下面哪位诸侯王的野心( )。

A.齐桓公 B.楚庄王 C.晋文公 D.宋襄公

3.春秋末期,吴王阖闾改革内政,使吴国实力大大增强,他任用著名的军事家是( )。

A.管仲 B.孙武 C.孙膑 D.伍子胥

4.春秋时期,最后一位霸主是( )。

A.晋文公 B.楚庄王 C.阖闾 D.勾践

5.西周时,“礼乐征伐自天子出”。春秋时,“礼乐征伐自诸侯出”。

这个变化说明了什么?BBBD 答:说明王权衰微,周王已不能控制和指挥诸侯,而强大的

诸侯已实际上取代周王,发号施令,控制和指挥其他各诸侯国。1.下列诸侯国中,不属于战国七雄的是( )。

A.晋 B.齐 C.楚 D.赵

2.下列人物中,生活在战国时期的著名军事家是( )。

A.孙武 B.孙膑 C.张仪 D.苏秦

3.战国中期,采用围魏救赵办法打败魏国的军事家是( )。

A.孙武 B.孙膑 C.吴起 D.伍子胥

4.战国后期,主张合纵的诸侯国不可能有( )。

A.秦国 B.赵国 C.楚国 D.燕国

5.下列一些研究纵横之术的读书人中,最突出的有( )。

①孙膑 ②白起 ③苏秦 ④张仪

A.①② B.②③ C.③④ D.②④ABBACThank you

同课章节目录

- 第一学习主题 中华文明的起源

- 第1课 中国境内的早期人类

- 第2课 原始农耕文化的遗存

- 第3课 远古的传说

- 主题活动一 创办“历史角”

- 第二学习主题 国家的产生和社会变革

- 第4课 夏朝和商朝

- 第5课 西周的兴亡

- 第6课 春秋争霸

- 第7课 战国争雄

- 第8课 商鞅变法

- 第三学习主题 统一国家的建立

- 第9课 秦朝的统一

- 第10课 秦末农民起义

- 第11课 汉武帝的文治武功

- 第12课 张骞通西域

- 第13课 两汉时期的对外交流

- 主题活动二 我评秦始皇和汉武帝

- 第四学习主题 政权分立与民族融合

- 第14课 三国鼎立局面的形成

- 第15课 南方的初步开发

- 第16课 北魏孝文帝的改革

- 第五学习主题 中国古代文化(上)

- 第17课 青铜工艺的杰出成就

- 第18课 卓越的工程

- 第19课 科学技术的重大成果

- 第20课 汉字的演变

- 第21课 活跃的学术思想

- 第22课 文学、史学与宗教

- 第23课 多姿多彩的艺术