13 叶圣陶先生二三事 同步练习(含答案)

文档属性

| 名称 | 13 叶圣陶先生二三事 同步练习(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版(五四学制) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-04-10 08:54:27 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

13 叶圣陶先生二三事

基础过关全练

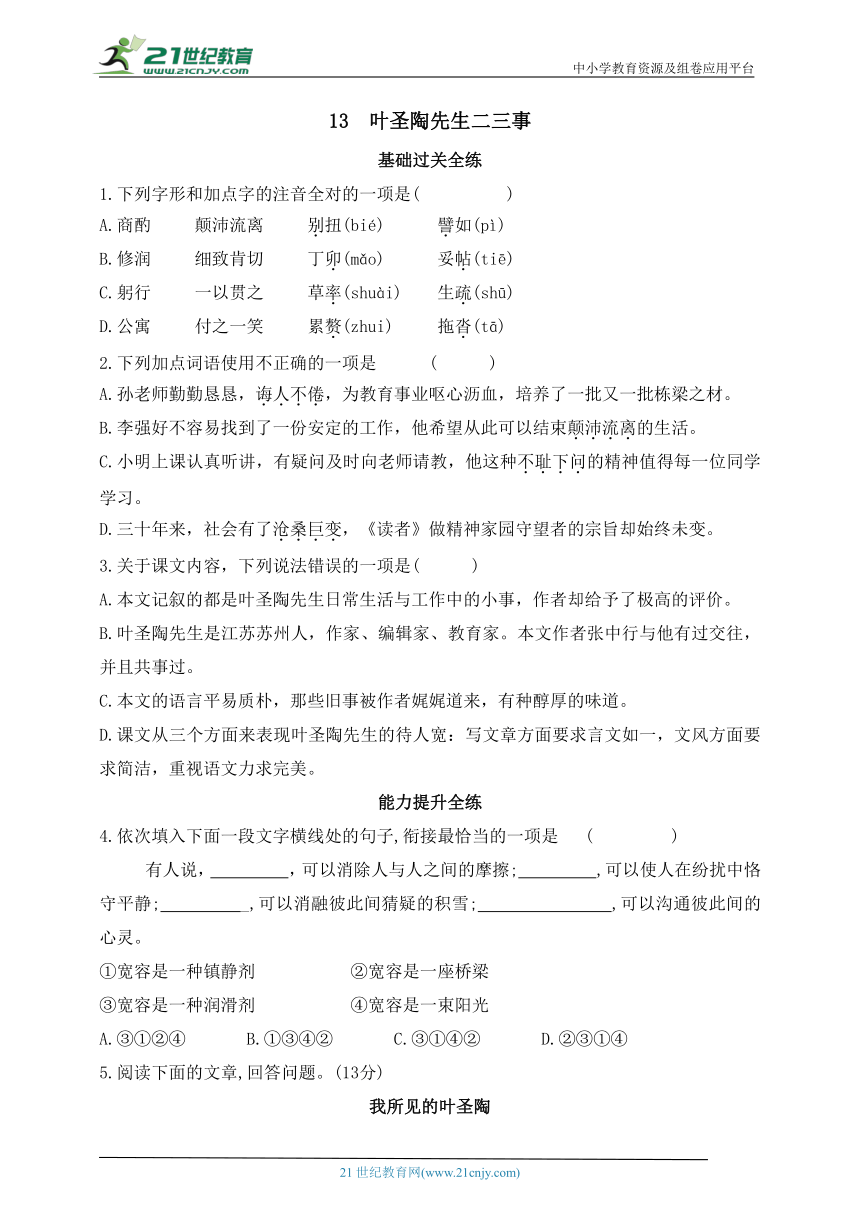

1.下列字形和加点字的注音全对的一项是( )

A.商酌 颠沛流离 别扭(bié) 譬如(pì)

B.修润 细致肯切 丁卯(mǎo) 妥帖(tiē)

C.躬行 一以贯之 草率(shuài) 生疏(shū)

D.公寓 付之一笑 累赘(zhui) 拖沓(tā)

2.下列加点词语使用不正确的一项是 ( )

A.孙老师勤勤恳恳,诲人不倦,为教育事业呕心沥血,培养了一批又一批栋梁之材。

B.李强好不容易找到了一份安定的工作,他希望从此可以结束颠沛流离的生活。

C.小明上课认真听讲,有疑问及时向老师请教,他这种不耻下问的精神值得每一位同学学习。

D.三十年来,社会有了沧桑巨变,《读者》做精神家园守望者的宗旨却始终未变。

3.关于课文内容,下列说法错误的一项是( )

A.本文记叙的都是叶圣陶先生日常生活与工作中的小事,作者却给予了极高的评价。

B.叶圣陶先生是江苏苏州人,作家、编辑家、教育家。本文作者张中行与他有过交往,并且共事过。

C.本文的语言平易质朴,那些旧事被作者娓娓道来,有种醇厚的味道。

D.课文从三个方面来表现叶圣陶先生的待人宽:写文章方面要求言文如一,文风方面要求简洁,重视语文力求完美。

能力提升全练

4.依次填入下面一段文字横线处的句子,衔接最恰当的一项是 ( )

有人说, ,可以消除人与人之间的摩擦; ,可以使人在纷扰中恪守平静; _,可以消融彼此间猜疑的积雪; ,可以沟通彼此间的心灵。

①宽容是一种镇静剂 ②宽容是一座桥梁

③宽容是一种润滑剂 ④宽容是一束阳光

A.③①②④ B.①③④② C.③①④② D.②③①④

5.阅读下面的文章,回答问题。(13分)

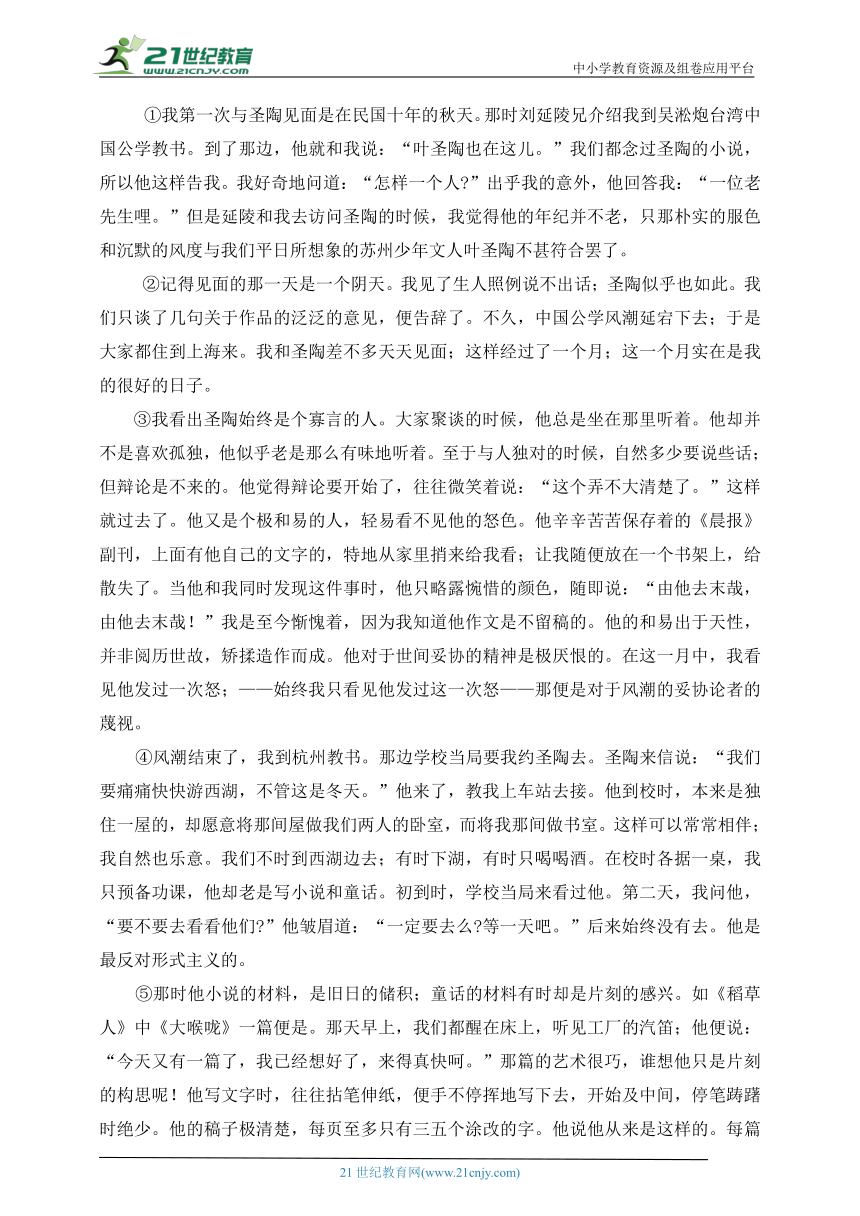

我所见的叶圣陶

①我第一次与圣陶见面是在民国十年的秋天。那时刘延陵兄介绍我到吴淞炮台湾中国公学教书。到了那边,他就和我说:“叶圣陶也在这儿。”我们都念过圣陶的小说,所以他这样告我。我好奇地问道:“怎样一个人 ”出乎我的意外,他回答我:“一位老先生哩。”但是延陵和我去访问圣陶的时候,我觉得他的年纪并不老,只那朴实的服色和沉默的风度与我们平日所想象的苏州少年文人叶圣陶不甚符合罢了。

②记得见面的那一天是一个阴天。我见了生人照例说不出话;圣陶似乎也如此。我们只谈了几句关于作品的泛泛的意见,便告辞了。不久,中国公学风潮延宕下去;于是大家都住到上海来。我和圣陶差不多天天见面;这样经过了一个月;这一个月实在是我的很好的日子。

③我看出圣陶始终是个寡言的人。大家聚谈的时候,他总是坐在那里听着。他却并不是喜欢孤独,他似乎老是那么有味地听着。至于与人独对的时候,自然多少要说些话;但辩论是不来的。他觉得辩论要开始了,往往微笑着说:“这个弄不大清楚了。”这样就过去了。他又是个极和易的人,轻易看不见他的怒色。他辛辛苦苦保存着的《晨报》副刊,上面有他自己的文字的,特地从家里捎来给我看;让我随便放在一个书架上,给散失了。当他和我同时发现这件事时,他只略露惋惜的颜色,随即说:“由他去末哉,由他去末哉!”我是至今惭愧着,因为我知道他作文是不留稿的。他的和易出于天性,并非阅历世故,矫揉造作而成。他对于世间妥协的精神是极厌恨的。在这一月中,我看见他发过一次怒;——始终我只看见他发过这一次怒——那便是对于风潮的妥协论者的蔑视。

④风潮结束了,我到杭州教书。那边学校当局要我约圣陶去。圣陶来信说:“我们要痛痛快快游西湖,不管这是冬天。”他来了,教我上车站去接。他到校时,本来是独住一屋的,却愿意将那间屋做我们两人的卧室,而将我那间做书室。这样可以常常相伴;我自然也乐意。我们不时到西湖边去;有时下湖,有时只喝喝酒。在校时各据一桌,我只预备功课,他却老是写小说和童话。初到时,学校当局来看过他。第二天,我问他,“要不要去看看他们 ”他皱眉道:“一定要去么 等一天吧。”后来始终没有去。他是最反对形式主义的。

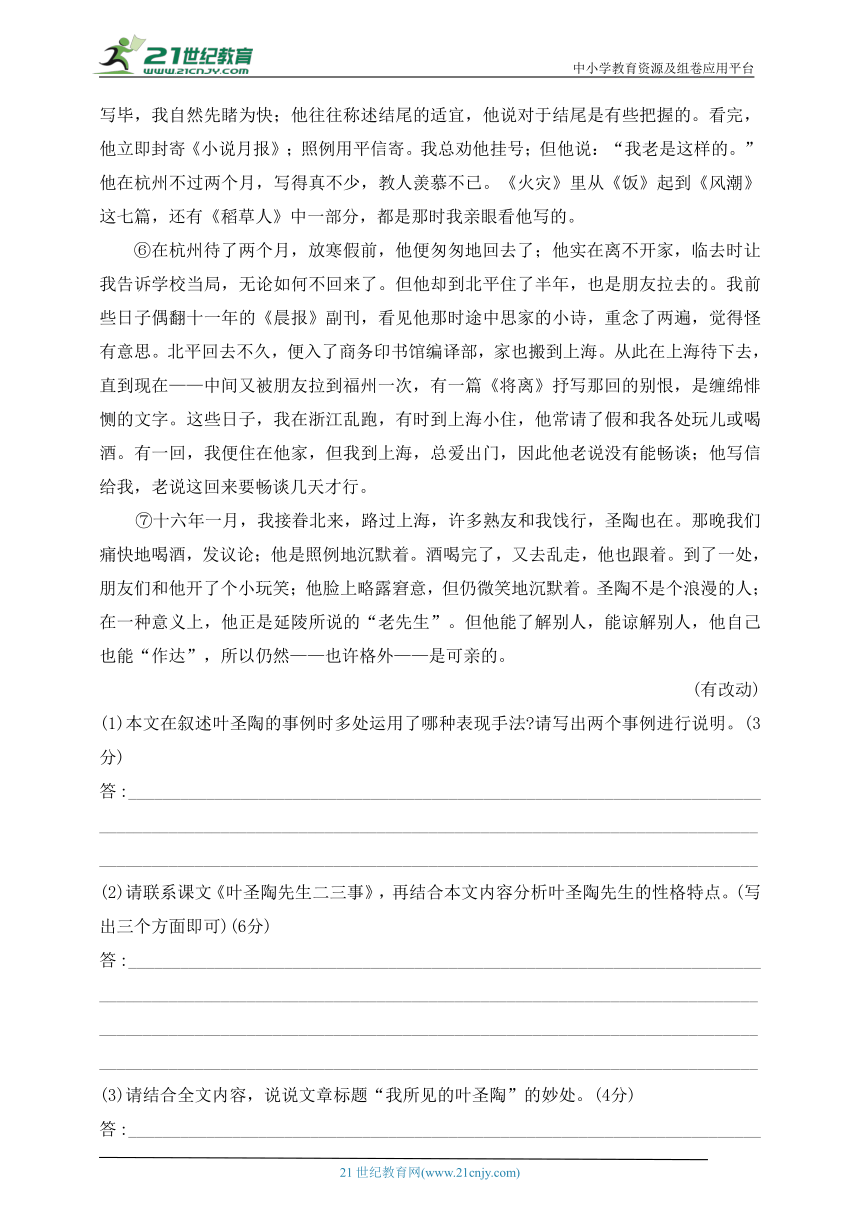

⑤那时他小说的材料,是旧日的储积;童话的材料有时却是片刻的感兴。如《稻草人》中《大喉咙》一篇便是。那天早上,我们都醒在床上,听见工厂的汽笛;他便说:“今天又有一篇了,我已经想好了,来得真快呵。”那篇的艺术很巧,谁想他只是片刻的构思呢!他写文字时,往往拈笔伸纸,便手不停挥地写下去,开始及中间,停笔踌躇时绝少。他的稿子极清楚,每页至多只有三五个涂改的字。他说他从来是这样的。每篇写毕,我自然先睹为快;他往往称述结尾的适宜,他说对于结尾是有些把握的。看完,他立即封寄《小说月报》;照例用平信寄。我总劝他挂号;但他说:“我老是这样的。”他在杭州不过两个月,写得真不少,教人羡慕不已。《火灾》里从《饭》起到《风潮》这七篇,还有《稻草人》中一部分,都是那时我亲眼看他写的。

⑥在杭州待了两个月,放寒假前,他便匆匆地回去了;他实在离不开家,临去时让我告诉学校当局,无论如何不回来了。但他却到北平住了半年,也是朋友拉去的。我前些日子偶翻十一年的《晨报》副刊,看见他那时途中思家的小诗,重念了两遍,觉得怪有意思。北平回去不久,便入了商务印书馆编译部,家也搬到上海。从此在上海待下去,直到现在——中间又被朋友拉到福州一次,有一篇《将离》抒写那回的别恨,是缠绵悱恻的文字。这些日子,我在浙江乱跑,有时到上海小住,他常请了假和我各处玩儿或喝酒。有一回,我便住在他家,但我到上海,总爱出门,因此他老说没有能畅谈;他写信给我,老说这回来要畅谈几天才行。

⑦十六年一月,我接眷北来,路过上海,许多熟友和我饯行,圣陶也在。那晚我们痛快地喝酒,发议论;他是照例地沉默着。酒喝完了,又去乱走,他也跟着。到了一处,朋友们和他开了个小玩笑;他脸上略露窘意,但仍微笑地沉默着。圣陶不是个浪漫的人;在一种意义上,他正是延陵所说的“老先生”。但他能了解别人,能谅解别人,他自己也能“作达”,所以仍然——也许格外——是可亲的。

(有改动)

(1)本文在叙述叶圣陶的事例时多处运用了哪种表现手法 请写出两个事例进行说明。(3分)

答:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(2)请联系课文《叶圣陶先生二三事》,再结合本文内容分析叶圣陶先生的性格特点。(写出三个方面即可)(6分)

答:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(3)请结合全文内容,说说文章标题“我所见的叶圣陶”的妙处。(4分)

答:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

素养探究全练

6.学习了《叶圣陶先生二三事》这篇课文后,某校七年级(1)班准备开展以“走近叶圣陶”为主题的综合性学习活动,请你参与并完成下列任务。

(1)语言运用叶圣陶先生是著名的教育家,请你根据自己平时的积累,拟写一副评价叶圣陶教育思想的对联。

答:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(2)叶圣陶不仅是一个作家、编辑,还是语文教育家。阅读下面的材料,请你谈谈这对改进学习方法有何启发。

1978年3月,叶圣陶先生在一次语文教学研讨会上指出:“语文教材无非是个例子,凭这个例子要使学生能够举一反三,练成阅读和作文的熟练技能。”

答:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(3)下面是民国时期小学课本中的一页,由丰子恺配图,叶圣陶配文。你能用自己的话解读图片中的内容吗

答:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

参考答案

基础过关全练

1.C A.别biè。B.肯→恳。D.沓tà。

2.C “不耻下问”是指不以向地位比自己低、知识比自己少的人请教为可耻。此处是向老师请教,使用对象不当。

3.D “写文章方面 重视语文力求完美”是叶圣陶先生律己严的表现。

能力提升全练

4.C 由“消除 摩擦”可知,第一空填③句最合适;由“恪守平静”可知,第二空填①句最合适;由“消融……猜疑的积雪”可知,第三空填④句最合适;由“沟通 心灵”可知,第四空填②句最合适。

5.答案 (1)对比。如:①叶圣陶和蔼沉默的性情与他对风潮妥协论者的发怒形成对比。②他在杭州和朋友朝夕相伴与他拒绝回访学校当局形成对比。③他有规律的生活与他为陪朋友打破生活习惯形成对比。(写出两点,意近即可)

(2)①朴实寡言。他服色朴实、风度沉默,大家聚谈的时候,他总是坐在那里听着。②和易宽厚。他给“我”的《晨报》副刊被“我”散失时,他只是略露惋惜的神色;他在学校时,将那间屋做“我们”的卧室;他在上海时,请假和“我”各处玩儿或喝酒。③反对形式主义。他初到杭州时,学校当局来看过他,但他始终没有回访。④富有才华。他童话的材料有时是片刻的感兴;他写文字时,往往拈笔伸纸,开始及中间,停笔踌躇时绝少。⑤谨严自律。他在做学问上和使用语言上一丝不苟,以身作则。(答出任意三点即可)

(3)①点明了文章叙写的主要人物;②点明了文章材料的来源;③点明了文章叙述的人称;④突出了文章内容的真实性。

解析 (1)通读全文可知,本文多处运用了对比的表现手法。第③段先写“圣陶始终是个寡言的人”,又接着写“他又是个极和易的人,轻易看不见他的怒色”,最后写“我看见他发过一次怒……的蔑视”,由此可知第①点。第④段写在杭州,叶圣陶和“我”朝夕相伴,学校当局来看过他,他却始终没有回访,由此可知第②点。第⑥段写“我”到上海,他“常请了假和我各处玩儿或喝酒”,这与他平时有规律的生活不太相符,由此可知第③点。

(2)第①段末尾提到他服色朴实、风度沉默;第②段提到他见到生人说不出话;第③段提到他寡言且和易,在大家聚谈时,总坐在那听着,辛苦保存的《晨报》副刊被散失后,也没有发怒;第④段提到“我们”在杭州时的生活及他反对形式主义;第⑤段提到他写作方面的才华和他运用语言时的谨严自律;第⑥段提到他和蔼宽厚地对待朋友;第⑦段提到他是格外可亲的。据此结合内容分条目作答。

(3)解答本题要扣住“我所见的”和“叶圣陶”这两个关键词。“我所见的”增强了文章的真实性,也点明了叙述的人称——“我”和文章材料的来源;“叶圣陶”点明了文章的主要人物。

素养探究全练

6.答案 (1)(示例)上联:源于仁心,成于小节,德行誉满天下 下联:情在民众,志在大千,学识惠及人间

(2)(示例)在学习上要能够举一反三,从例题出发进行思考,发散思维,而不是死抠教材,要把学、思、练结合起来。

(3)(示例)图片上的内容是一家四口人正在家里吃饭,图片中文字的意思是,吃饭要适量,既不要少吃挨饿,也不要多吃过饱。(言之有理即可)

解析 (1)根据对联的基本要求拟写对联,要正面评价叶圣陶先生。

(2)回答本题,要仔细阅读材料,抓住材料中“语文教材无非是个例子,凭这个例子要使学生能够举一反三,练成阅读和作文的熟练技能”的观点,结合实际谈启发。

(3)解读图片时,可以采用由整体到局部的顺序,先总说图画的内容,然后解说图片中的文字。力求将图片内容解读准确。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

13 叶圣陶先生二三事

基础过关全练

1.下列字形和加点字的注音全对的一项是( )

A.商酌 颠沛流离 别扭(bié) 譬如(pì)

B.修润 细致肯切 丁卯(mǎo) 妥帖(tiē)

C.躬行 一以贯之 草率(shuài) 生疏(shū)

D.公寓 付之一笑 累赘(zhui) 拖沓(tā)

2.下列加点词语使用不正确的一项是 ( )

A.孙老师勤勤恳恳,诲人不倦,为教育事业呕心沥血,培养了一批又一批栋梁之材。

B.李强好不容易找到了一份安定的工作,他希望从此可以结束颠沛流离的生活。

C.小明上课认真听讲,有疑问及时向老师请教,他这种不耻下问的精神值得每一位同学学习。

D.三十年来,社会有了沧桑巨变,《读者》做精神家园守望者的宗旨却始终未变。

3.关于课文内容,下列说法错误的一项是( )

A.本文记叙的都是叶圣陶先生日常生活与工作中的小事,作者却给予了极高的评价。

B.叶圣陶先生是江苏苏州人,作家、编辑家、教育家。本文作者张中行与他有过交往,并且共事过。

C.本文的语言平易质朴,那些旧事被作者娓娓道来,有种醇厚的味道。

D.课文从三个方面来表现叶圣陶先生的待人宽:写文章方面要求言文如一,文风方面要求简洁,重视语文力求完美。

能力提升全练

4.依次填入下面一段文字横线处的句子,衔接最恰当的一项是 ( )

有人说, ,可以消除人与人之间的摩擦; ,可以使人在纷扰中恪守平静; _,可以消融彼此间猜疑的积雪; ,可以沟通彼此间的心灵。

①宽容是一种镇静剂 ②宽容是一座桥梁

③宽容是一种润滑剂 ④宽容是一束阳光

A.③①②④ B.①③④② C.③①④② D.②③①④

5.阅读下面的文章,回答问题。(13分)

我所见的叶圣陶

①我第一次与圣陶见面是在民国十年的秋天。那时刘延陵兄介绍我到吴淞炮台湾中国公学教书。到了那边,他就和我说:“叶圣陶也在这儿。”我们都念过圣陶的小说,所以他这样告我。我好奇地问道:“怎样一个人 ”出乎我的意外,他回答我:“一位老先生哩。”但是延陵和我去访问圣陶的时候,我觉得他的年纪并不老,只那朴实的服色和沉默的风度与我们平日所想象的苏州少年文人叶圣陶不甚符合罢了。

②记得见面的那一天是一个阴天。我见了生人照例说不出话;圣陶似乎也如此。我们只谈了几句关于作品的泛泛的意见,便告辞了。不久,中国公学风潮延宕下去;于是大家都住到上海来。我和圣陶差不多天天见面;这样经过了一个月;这一个月实在是我的很好的日子。

③我看出圣陶始终是个寡言的人。大家聚谈的时候,他总是坐在那里听着。他却并不是喜欢孤独,他似乎老是那么有味地听着。至于与人独对的时候,自然多少要说些话;但辩论是不来的。他觉得辩论要开始了,往往微笑着说:“这个弄不大清楚了。”这样就过去了。他又是个极和易的人,轻易看不见他的怒色。他辛辛苦苦保存着的《晨报》副刊,上面有他自己的文字的,特地从家里捎来给我看;让我随便放在一个书架上,给散失了。当他和我同时发现这件事时,他只略露惋惜的颜色,随即说:“由他去末哉,由他去末哉!”我是至今惭愧着,因为我知道他作文是不留稿的。他的和易出于天性,并非阅历世故,矫揉造作而成。他对于世间妥协的精神是极厌恨的。在这一月中,我看见他发过一次怒;——始终我只看见他发过这一次怒——那便是对于风潮的妥协论者的蔑视。

④风潮结束了,我到杭州教书。那边学校当局要我约圣陶去。圣陶来信说:“我们要痛痛快快游西湖,不管这是冬天。”他来了,教我上车站去接。他到校时,本来是独住一屋的,却愿意将那间屋做我们两人的卧室,而将我那间做书室。这样可以常常相伴;我自然也乐意。我们不时到西湖边去;有时下湖,有时只喝喝酒。在校时各据一桌,我只预备功课,他却老是写小说和童话。初到时,学校当局来看过他。第二天,我问他,“要不要去看看他们 ”他皱眉道:“一定要去么 等一天吧。”后来始终没有去。他是最反对形式主义的。

⑤那时他小说的材料,是旧日的储积;童话的材料有时却是片刻的感兴。如《稻草人》中《大喉咙》一篇便是。那天早上,我们都醒在床上,听见工厂的汽笛;他便说:“今天又有一篇了,我已经想好了,来得真快呵。”那篇的艺术很巧,谁想他只是片刻的构思呢!他写文字时,往往拈笔伸纸,便手不停挥地写下去,开始及中间,停笔踌躇时绝少。他的稿子极清楚,每页至多只有三五个涂改的字。他说他从来是这样的。每篇写毕,我自然先睹为快;他往往称述结尾的适宜,他说对于结尾是有些把握的。看完,他立即封寄《小说月报》;照例用平信寄。我总劝他挂号;但他说:“我老是这样的。”他在杭州不过两个月,写得真不少,教人羡慕不已。《火灾》里从《饭》起到《风潮》这七篇,还有《稻草人》中一部分,都是那时我亲眼看他写的。

⑥在杭州待了两个月,放寒假前,他便匆匆地回去了;他实在离不开家,临去时让我告诉学校当局,无论如何不回来了。但他却到北平住了半年,也是朋友拉去的。我前些日子偶翻十一年的《晨报》副刊,看见他那时途中思家的小诗,重念了两遍,觉得怪有意思。北平回去不久,便入了商务印书馆编译部,家也搬到上海。从此在上海待下去,直到现在——中间又被朋友拉到福州一次,有一篇《将离》抒写那回的别恨,是缠绵悱恻的文字。这些日子,我在浙江乱跑,有时到上海小住,他常请了假和我各处玩儿或喝酒。有一回,我便住在他家,但我到上海,总爱出门,因此他老说没有能畅谈;他写信给我,老说这回来要畅谈几天才行。

⑦十六年一月,我接眷北来,路过上海,许多熟友和我饯行,圣陶也在。那晚我们痛快地喝酒,发议论;他是照例地沉默着。酒喝完了,又去乱走,他也跟着。到了一处,朋友们和他开了个小玩笑;他脸上略露窘意,但仍微笑地沉默着。圣陶不是个浪漫的人;在一种意义上,他正是延陵所说的“老先生”。但他能了解别人,能谅解别人,他自己也能“作达”,所以仍然——也许格外——是可亲的。

(有改动)

(1)本文在叙述叶圣陶的事例时多处运用了哪种表现手法 请写出两个事例进行说明。(3分)

答:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(2)请联系课文《叶圣陶先生二三事》,再结合本文内容分析叶圣陶先生的性格特点。(写出三个方面即可)(6分)

答:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(3)请结合全文内容,说说文章标题“我所见的叶圣陶”的妙处。(4分)

答:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

素养探究全练

6.学习了《叶圣陶先生二三事》这篇课文后,某校七年级(1)班准备开展以“走近叶圣陶”为主题的综合性学习活动,请你参与并完成下列任务。

(1)语言运用叶圣陶先生是著名的教育家,请你根据自己平时的积累,拟写一副评价叶圣陶教育思想的对联。

答:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(2)叶圣陶不仅是一个作家、编辑,还是语文教育家。阅读下面的材料,请你谈谈这对改进学习方法有何启发。

1978年3月,叶圣陶先生在一次语文教学研讨会上指出:“语文教材无非是个例子,凭这个例子要使学生能够举一反三,练成阅读和作文的熟练技能。”

答:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(3)下面是民国时期小学课本中的一页,由丰子恺配图,叶圣陶配文。你能用自己的话解读图片中的内容吗

答:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

参考答案

基础过关全练

1.C A.别biè。B.肯→恳。D.沓tà。

2.C “不耻下问”是指不以向地位比自己低、知识比自己少的人请教为可耻。此处是向老师请教,使用对象不当。

3.D “写文章方面 重视语文力求完美”是叶圣陶先生律己严的表现。

能力提升全练

4.C 由“消除 摩擦”可知,第一空填③句最合适;由“恪守平静”可知,第二空填①句最合适;由“消融……猜疑的积雪”可知,第三空填④句最合适;由“沟通 心灵”可知,第四空填②句最合适。

5.答案 (1)对比。如:①叶圣陶和蔼沉默的性情与他对风潮妥协论者的发怒形成对比。②他在杭州和朋友朝夕相伴与他拒绝回访学校当局形成对比。③他有规律的生活与他为陪朋友打破生活习惯形成对比。(写出两点,意近即可)

(2)①朴实寡言。他服色朴实、风度沉默,大家聚谈的时候,他总是坐在那里听着。②和易宽厚。他给“我”的《晨报》副刊被“我”散失时,他只是略露惋惜的神色;他在学校时,将那间屋做“我们”的卧室;他在上海时,请假和“我”各处玩儿或喝酒。③反对形式主义。他初到杭州时,学校当局来看过他,但他始终没有回访。④富有才华。他童话的材料有时是片刻的感兴;他写文字时,往往拈笔伸纸,开始及中间,停笔踌躇时绝少。⑤谨严自律。他在做学问上和使用语言上一丝不苟,以身作则。(答出任意三点即可)

(3)①点明了文章叙写的主要人物;②点明了文章材料的来源;③点明了文章叙述的人称;④突出了文章内容的真实性。

解析 (1)通读全文可知,本文多处运用了对比的表现手法。第③段先写“圣陶始终是个寡言的人”,又接着写“他又是个极和易的人,轻易看不见他的怒色”,最后写“我看见他发过一次怒……的蔑视”,由此可知第①点。第④段写在杭州,叶圣陶和“我”朝夕相伴,学校当局来看过他,他却始终没有回访,由此可知第②点。第⑥段写“我”到上海,他“常请了假和我各处玩儿或喝酒”,这与他平时有规律的生活不太相符,由此可知第③点。

(2)第①段末尾提到他服色朴实、风度沉默;第②段提到他见到生人说不出话;第③段提到他寡言且和易,在大家聚谈时,总坐在那听着,辛苦保存的《晨报》副刊被散失后,也没有发怒;第④段提到“我们”在杭州时的生活及他反对形式主义;第⑤段提到他写作方面的才华和他运用语言时的谨严自律;第⑥段提到他和蔼宽厚地对待朋友;第⑦段提到他是格外可亲的。据此结合内容分条目作答。

(3)解答本题要扣住“我所见的”和“叶圣陶”这两个关键词。“我所见的”增强了文章的真实性,也点明了叙述的人称——“我”和文章材料的来源;“叶圣陶”点明了文章的主要人物。

素养探究全练

6.答案 (1)(示例)上联:源于仁心,成于小节,德行誉满天下 下联:情在民众,志在大千,学识惠及人间

(2)(示例)在学习上要能够举一反三,从例题出发进行思考,发散思维,而不是死抠教材,要把学、思、练结合起来。

(3)(示例)图片上的内容是一家四口人正在家里吃饭,图片中文字的意思是,吃饭要适量,既不要少吃挨饿,也不要多吃过饱。(言之有理即可)

解析 (1)根据对联的基本要求拟写对联,要正面评价叶圣陶先生。

(2)回答本题,要仔细阅读材料,抓住材料中“语文教材无非是个例子,凭这个例子要使学生能够举一反三,练成阅读和作文的熟练技能”的观点,结合实际谈启发。

(3)解读图片时,可以采用由整体到局部的顺序,先总说图画的内容,然后解说图片中的文字。力求将图片内容解读准确。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 4 孙权劝学

- 写作 写出人物的精神

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7*土地的誓言

- 8 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 9 阿长与《山海经》

- 10 老王

- 11 *台阶

- 12 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 叶圣陶先生二三事

- 14 驿路梨花

- 15*最苦与最乐

- 16 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 17 紫藤萝瀑布

- 18*一棵小桃树

- 19*外国诗二首

- 20 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 21 伟大的悲剧

- 22 太空一日

- 23*带上她的眼睛

- 24 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读