2腊八粥课件(共19张PPT)

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

《腊八粥》

——沈从文

在腊八那天,人家里,寺观里,都熬腊八粥。这种特制的粥是祭祖祭神的,可是细一想,它倒是农业社会的一种自傲的表现——这种粥是用所有的各种的米,各种的豆,与各种的干果(杏仁、核桃仁、瓜子、荔枝肉、莲子、花生米、葡萄干、菱角米……)熬成的。这不是粥,而是小型的农业展览会。——《北京的春节》

今天这节课我们一起来细细品味一下这碗腊八粥,这个小型的农业展览会。

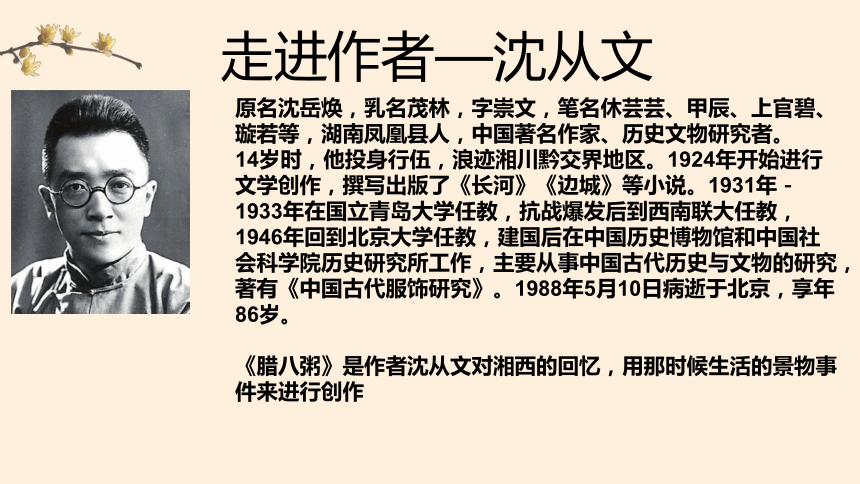

走进作者—沈从文

原名沈岳焕,乳名茂林,字崇文,笔名休芸芸、甲辰、上官碧、璇若等,湖南凤凰县人,中国著名作家、历史文物研究者。

14岁时,他投身行伍,浪迹湘川黔交界地区。1924年开始进行文学创作,撰写出版了《长河》《边城》等小说。1931年-1933年在国立青岛大学任教,抗战爆发后到西南联大任教,1946年回到北京大学任教,建国后在中国历史博物馆和中国社会科学院历史研究所工作,主要从事中国古代历史与文物的研究,著有《中国古代服饰研究》。1988年5月10日病逝于北京,享年86岁。

《腊八粥》是作者沈从文对湘西的回忆,用那时候生活的景物事件来进行创作

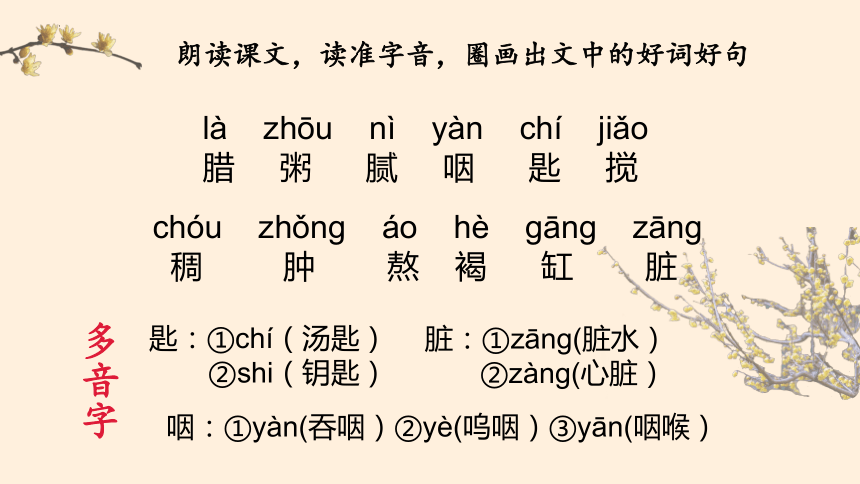

朗读课文,读准字音,圈画出文中的好词好句

là zhōu nì yàn chí jiǎo

腊 粥 腻 咽 匙 搅

chóu zhǒng áo hè gāng zāng

稠 肿 熬 褐 缸 脏

多音字

匙:①chí(汤匙)

②shi(钥匙)

脏:①zāng(脏水)

②zàng(心脏)

咽:①yàn(吞咽)②yè(呜咽)③yān(咽喉)

研读课文

阅读过程中想象一下八二的馋样儿。

思考:文章可以分为哪几部分?说说哪些部分写得详细,哪些部分写得简略,想想这样写有什么好处。

文章脉络

这样写的好处:为了突出八儿十分喜欢喝腊八粥,突出文章中心

略写

详写

爱粥

“初学喊爸爸的小孩子,会出门叫洋车了的大孩子,嘴巴上长了许多白胡子的老孩子,提到腊八粥,谁不是嘴里就立时生出一种甜甜的腻腻的感觉呢。”

运用排比的手法,将三个年龄段的人依次列出,起到了强调的作用,突出了腊八粥的吸引力,老少皆宜。

“把小米,饭豆,枣,栗,白糖,花生仁儿合并拢来糊糊涂涂煮成一锅,让它在锅中叹气似的沸腾着,单看它那叹气样儿,闻闻那种香味,就够咽三口以上的唾沫了,何况是,大碗大碗的装着,大匙大匙朝口里塞灌呢!”

拟人

夸张

从看、闻、吃三方面体现了人们对腊八粥的喜爱

盼粥

住方家大院的八儿,今天喜得快要发疯了。

夸张手法,突出了八二的欢喜

他一个人进进出出灶房,看到那一大锅粥正在叹气,碗盏都已预备整齐,摆到灶边好久了,但他妈妈总是说时候还早。

动作描写

侧面描写

但八儿听了这种松劲的话,眼睛可急红了。锅中的粥,有声无力的叹气还在继续。

“那我饿了!”八儿要哭的样子。

神态描写

语言描写

突出了八儿的迫不及待

“饿了,也得到太阳落下时才准吃。你们想,妈妈的命令,看羊还不够资格的八儿,难道还能设什么法来反抗吗 ”

反问句,表强调作用,八儿虽然望眼欲穿,但却无可奈何,只能苦苦等待。

改陈述句:

不能设法反抗

分粥

是啊!孥孥说得对!

讨价还价

天真 聪慧 狡黠

猜粥

栗子已经稀烂认不清了

饭豆会煮得浑身肿胀

花生仁吃起来面面的

枣子必大了三四倍

糖放多了会起锅巴

美好猜想

“猜粥”这一部分可以删掉吗?为什么?

不可以。“猜粥”这一部分起承上启下的作用。上文提及“也不过是看到一股淡淡烟气往上冲而已”,紧接着写看到烟气后的猜想,为下文“看粥”做了铺垫。

看粥

“呃......”他惊异得喊起来了,锅中的一切已进了他的眼中。

幻想破灭 “但他却没想到今日粥的颜色是深褐”

喝粥

靠着 斜立着

肚子已成了一面小鼓了

八儿的爹同妈也都奈何它不来了。

动作

比喻

侧面描写

心满意足

温馨和谐

课文题目是“腊八粥”,可为什么作者却用大量笔墨去描写八儿的动作神态语言?

描写八儿的动作神态语言更能突出腊八粥的美味。八儿越馋,就说明腊八粥越吸引人。

总结:本文通过小孩子八儿的视角,写他的盼粥、分粥、猜粥、猜粥、看粥、喝粥的过程,将甜蜜温馨、其乐融融的家庭生活场面和浓郁生活气息浓缩到腊八节的风俗中,表达作者对家乡的怀念和对亲情的眷恋。

《腊八粥》

——沈从文

在腊八那天,人家里,寺观里,都熬腊八粥。这种特制的粥是祭祖祭神的,可是细一想,它倒是农业社会的一种自傲的表现——这种粥是用所有的各种的米,各种的豆,与各种的干果(杏仁、核桃仁、瓜子、荔枝肉、莲子、花生米、葡萄干、菱角米……)熬成的。这不是粥,而是小型的农业展览会。——《北京的春节》

今天这节课我们一起来细细品味一下这碗腊八粥,这个小型的农业展览会。

走进作者—沈从文

原名沈岳焕,乳名茂林,字崇文,笔名休芸芸、甲辰、上官碧、璇若等,湖南凤凰县人,中国著名作家、历史文物研究者。

14岁时,他投身行伍,浪迹湘川黔交界地区。1924年开始进行文学创作,撰写出版了《长河》《边城》等小说。1931年-1933年在国立青岛大学任教,抗战爆发后到西南联大任教,1946年回到北京大学任教,建国后在中国历史博物馆和中国社会科学院历史研究所工作,主要从事中国古代历史与文物的研究,著有《中国古代服饰研究》。1988年5月10日病逝于北京,享年86岁。

《腊八粥》是作者沈从文对湘西的回忆,用那时候生活的景物事件来进行创作

朗读课文,读准字音,圈画出文中的好词好句

là zhōu nì yàn chí jiǎo

腊 粥 腻 咽 匙 搅

chóu zhǒng áo hè gāng zāng

稠 肿 熬 褐 缸 脏

多音字

匙:①chí(汤匙)

②shi(钥匙)

脏:①zāng(脏水)

②zàng(心脏)

咽:①yàn(吞咽)②yè(呜咽)③yān(咽喉)

研读课文

阅读过程中想象一下八二的馋样儿。

思考:文章可以分为哪几部分?说说哪些部分写得详细,哪些部分写得简略,想想这样写有什么好处。

文章脉络

这样写的好处:为了突出八儿十分喜欢喝腊八粥,突出文章中心

略写

详写

爱粥

“初学喊爸爸的小孩子,会出门叫洋车了的大孩子,嘴巴上长了许多白胡子的老孩子,提到腊八粥,谁不是嘴里就立时生出一种甜甜的腻腻的感觉呢。”

运用排比的手法,将三个年龄段的人依次列出,起到了强调的作用,突出了腊八粥的吸引力,老少皆宜。

“把小米,饭豆,枣,栗,白糖,花生仁儿合并拢来糊糊涂涂煮成一锅,让它在锅中叹气似的沸腾着,单看它那叹气样儿,闻闻那种香味,就够咽三口以上的唾沫了,何况是,大碗大碗的装着,大匙大匙朝口里塞灌呢!”

拟人

夸张

从看、闻、吃三方面体现了人们对腊八粥的喜爱

盼粥

住方家大院的八儿,今天喜得快要发疯了。

夸张手法,突出了八二的欢喜

他一个人进进出出灶房,看到那一大锅粥正在叹气,碗盏都已预备整齐,摆到灶边好久了,但他妈妈总是说时候还早。

动作描写

侧面描写

但八儿听了这种松劲的话,眼睛可急红了。锅中的粥,有声无力的叹气还在继续。

“那我饿了!”八儿要哭的样子。

神态描写

语言描写

突出了八儿的迫不及待

“饿了,也得到太阳落下时才准吃。你们想,妈妈的命令,看羊还不够资格的八儿,难道还能设什么法来反抗吗 ”

反问句,表强调作用,八儿虽然望眼欲穿,但却无可奈何,只能苦苦等待。

改陈述句:

不能设法反抗

分粥

是啊!孥孥说得对!

讨价还价

天真 聪慧 狡黠

猜粥

栗子已经稀烂认不清了

饭豆会煮得浑身肿胀

花生仁吃起来面面的

枣子必大了三四倍

糖放多了会起锅巴

美好猜想

“猜粥”这一部分可以删掉吗?为什么?

不可以。“猜粥”这一部分起承上启下的作用。上文提及“也不过是看到一股淡淡烟气往上冲而已”,紧接着写看到烟气后的猜想,为下文“看粥”做了铺垫。

看粥

“呃......”他惊异得喊起来了,锅中的一切已进了他的眼中。

幻想破灭 “但他却没想到今日粥的颜色是深褐”

喝粥

靠着 斜立着

肚子已成了一面小鼓了

八儿的爹同妈也都奈何它不来了。

动作

比喻

侧面描写

心满意足

温馨和谐

课文题目是“腊八粥”,可为什么作者却用大量笔墨去描写八儿的动作神态语言?

描写八儿的动作神态语言更能突出腊八粥的美味。八儿越馋,就说明腊八粥越吸引人。

总结:本文通过小孩子八儿的视角,写他的盼粥、分粥、猜粥、猜粥、看粥、喝粥的过程,将甜蜜温馨、其乐融融的家庭生活场面和浓郁生活气息浓缩到腊八节的风俗中,表达作者对家乡的怀念和对亲情的眷恋。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 北京的春节

- 2 腊八粥

- 3 古诗三首

- 4* 藏戏

- 习作:家乡的风俗

- 语文园地

- 第二单元

- 5 鲁滨逊漂流记(节选)

- 6* 骑鹅旅行记(节选)

- 7* 汤姆·索亚历险记

- 口语交际:同读一本书

- 习作:写作品梗概

- 语文园地

- 快乐读书吧:漫步世界名著花园

- 第三单元

- 8 匆匆

- 9 那个星期天

- 习作例文

- 习作:让真情自然流露

- 语文园地

- 第四单元

- 10 古诗三首

- 11 十六年前的回忆

- 12 为人民服务

- 13 金色的鱼钩

- 口语交际:即兴发言

- 习作:心愿

- 语文园地

- 第五单元

- 14 文言文二则

- 15 真理诞生于一百个问号之后

- 16 表里的生物

- 17* 他们那时候多有趣啊

- 口语交际:辩论

- 习作:插上科学的翅膀飞

- 语文园地

- 第六单元

- 古诗词诵读

- 1 采薇(节选)

- 2 送元二使安西

- 3 春夜喜雨

- 4 早春呈水部张十八员外

- 5 江上渔者

- 6 泊船瓜洲

- 7 游园不值

- 8 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 9 浣溪沙

- 10 清平乐