高中语文统编版必修下册2《烛之武退秦师》(共62张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版必修下册2《烛之武退秦师》(共62张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 741.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-01-19 21:36:14 | ||

图片预览

文档简介

(共62张PPT)

2.烛之武退秦师

《左传》

中国传统文化典籍卷帙浩繁,难以数计。古代人将古籍按照内容区分为四大部类,即经、史、子、集。经:经书,是指儒家经典著作;史:史书,即正史;子:先秦百家著作,宗教;集:文集,即诗词汇编。

史传文学是中国古代文化中的重要组成部分,它不仅是我们了解中国历史,中国文化的重要途径,更以其独特的艺术魅力,吸引后人反复品读和学习。这节课,走入史传作品的学习,《烛之武退秦师》。

教学目标

1.准确掌握文中重要的实词和虚词的用法;

2.分析烛之武的劝说技巧,结合背景深入思考烛之武劝说成功的原因;

3.把握人物形象;

4.探究烛之武以“礼”退秦师的观点;

5.积累《左传》文化常识。

晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军(于)函陵,秦军(于)汜南。

九月甲午,晋文公、秦穆公联合围攻郑国,因为郑国曾对晋文公无礼,并且在与晋国结盟的情况下又与楚国结盟。晋军驻扎在函陵,秦军驻扎在汜南。

晋侯、秦伯:晋文公、秦穆公。五级爵位制。

于:对

无礼于晋:于晋无礼。

以:因为。

贰于楚:从属于晋的同时又从属于楚。贰,从属二主。数→动

军:驻扎。名词→动词

介绍背景——晋秦围郑。开篇为下文的情节发展埋下伏笔。

译

读

经

典

重要实词例释

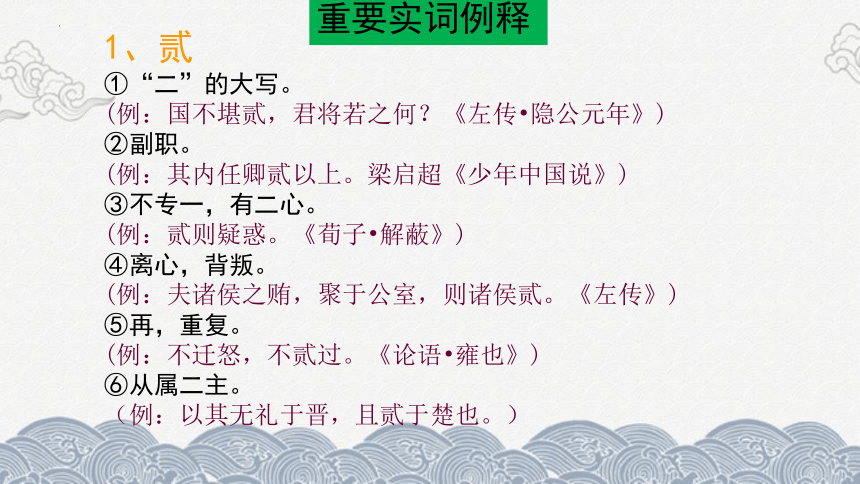

1、贰

①“二”的大写。

(例:国不堪贰,君将若之何?《左传 隐公元年》)

②副职。

(例:其内任卿贰以上。梁启超《少年中国说》)

③不专一,有二心。

(例:贰则疑惑。《荀子 解蔽》)

④离心,背叛。

(例:夫诸侯之贿,聚于公室,则诸侯贰。《左传》)

⑤再,重复。

(例:不迁怒,不贰过。《论语 雍也》)

⑥从属二主。

(例:以其无礼于晋,且贰于楚也。)

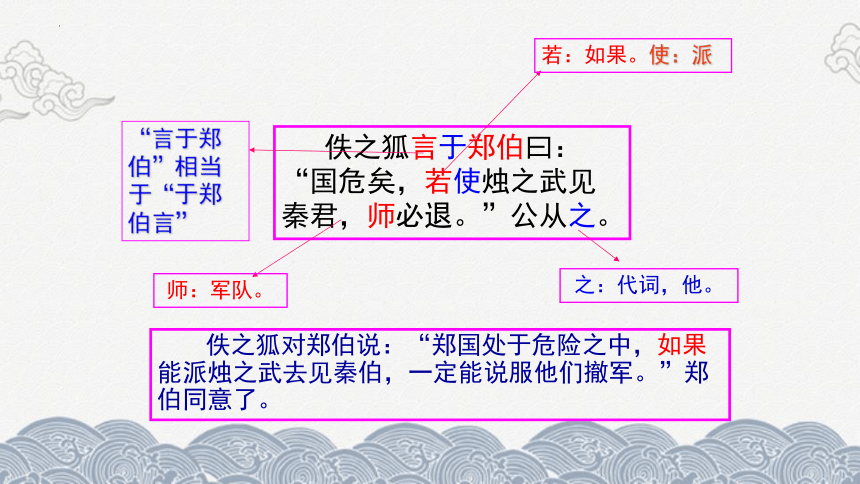

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。

佚之狐对郑伯说:“郑国处于危险之中,如果能派烛之武去见秦伯,一定能说服他们撤军。”郑伯同意了。

师:军队。

之:代词,他。

若:如果。使:派

“言于郑伯”相当于“于郑伯言”

辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉!”许之。

烛之武推辞说:“我年轻时,尚且不如别人;现在老了,做不成什么了。”郑文公说:“我早先没有重用您,现在危急之中求您,这是我的过错。然而郑国灭亡了,对您也不利啊!”烛之武就答应了。

之:助词,主谓之间,取消句子的独立性,不译。

无能为也已:不能干什么了。为:做(什么)已,同“矣”

子:古代对人的尊称。

是寡人之过也:是,代词,这。过,过错。也,判断句的标志。

然:然而,但是

辞:推辞

犹:

尚且

而:

表顺承

(烛之武)答应这件事

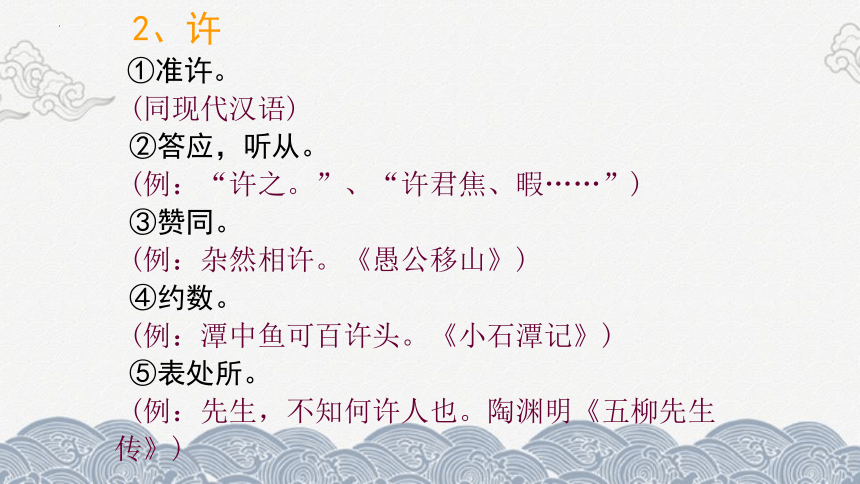

2、许

①准许。

(同现代汉语)

②答应,听从。

(例:“许之。”、“许君焦、暇……”)

③赞同。

(例:杂然相许。《愚公移山》)

④约数。

(例:潭中鱼可百许头。《小石潭记》)

⑤表处所。

(例:先生,不知何许人也。陶渊明《五柳先生传》)

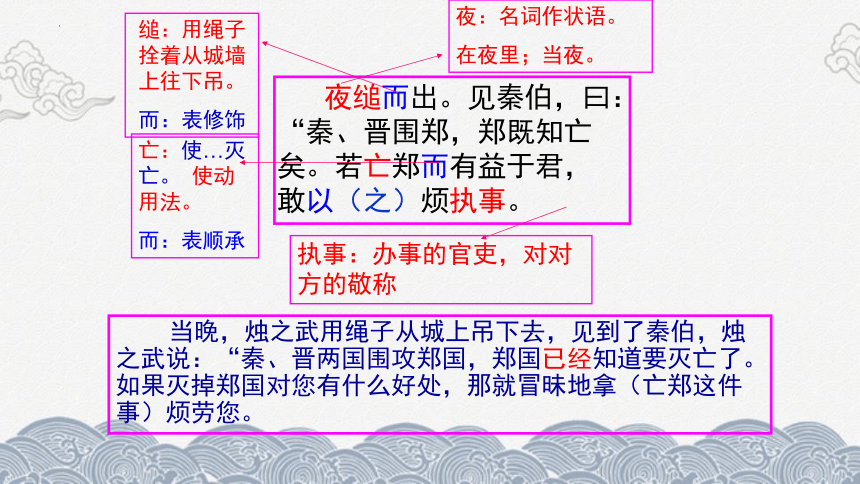

夜缒而出。见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以(之)烦执事。

当晚,烛之武用绳子从城上吊下去,见到了秦伯,烛之武说:“秦、晋两国围攻郑国,郑国已经知道要灭亡了。如果灭掉郑国对您有什么好处,那就冒昧地拿(亡郑这件事)烦劳您。

夜:名词作状语。

在夜里;当夜。

亡:使…灭亡。 使动用法。

而:表顺承

缒:用绳子拴着从城墙上往下吊。

而:表修饰

执事:办事的官吏,对对方的敬称

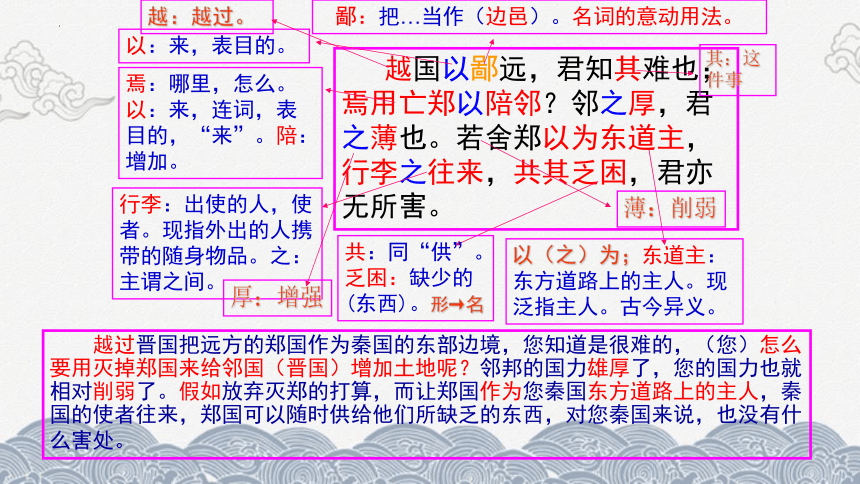

越国以鄙远,君知其难也;焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

越过晋国把远方的郑国作为秦国的东部边境,您知道是很难的,(您)怎么要用灭掉郑国来给邻国(晋国)增加土地呢?邻邦的国力雄厚了,您的国力也就相对削弱了。假如放弃灭郑的打算,而让郑国作为您秦国东方道路上的主人,秦国的使者往来,郑国可以随时供给他们所缺乏的东西,对您秦国来说,也没有什么害处。

以:来,表目的。

鄙:把…当作(边邑)。名词的意动用法。

焉:哪里,怎么。以:来,连词,表目的,“来”。陪:增加。

以(之)为;东道主:东方道路上的主人。现泛指主人。古今异义。

行李:出使的人,使者。现指外出的人携带的随身物品。之:主谓之间。

共:同“供”。乏困:缺少的(东西)。形→名

越:越过。

其:这

件事

厚:增强

薄:削弱

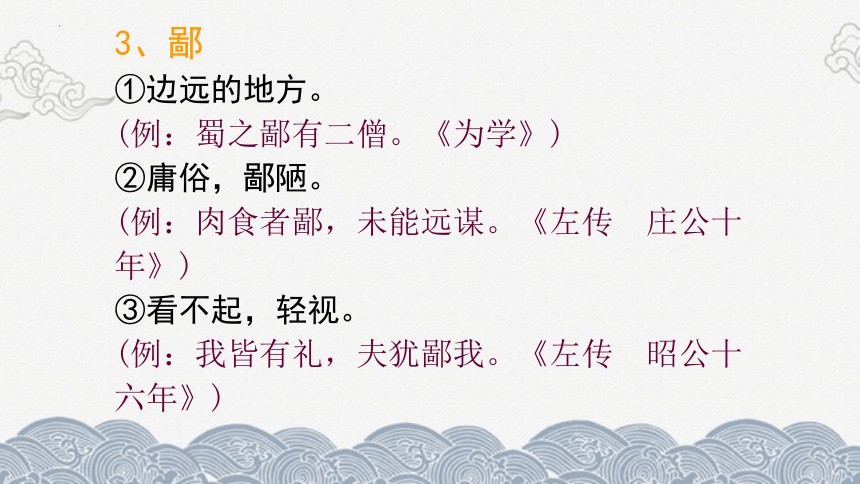

3、鄙

①边远的地方。

(例:蜀之鄙有二僧。《为学》)

②庸俗,鄙陋。

(例:肉食者鄙,未能远谋。《左传 庄公十年》)

③看不起,轻视。

(例:我皆有礼,夫犹鄙我。《左传 昭公十六年》)

且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。

况且,您曾经对晋惠公有恩惠,他也曾答应把焦、瑕两城割让给您,然而,他早上渡河归晋,晚上就筑城拒秦,这是您知道的。

朝济而夕设版焉:济,渡河。设版,指筑墙。版,筑土墙用的夹板(借代) 。

而:表顺承

君尝为晋君赐矣:曾经给予晋君恩惠(指秦穆公曾派兵护送晋君回国)。尝,曾经。为,给予。赐,恩惠。

之:主谓之间。也,表判断。

夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

晋国有什么满足的呢?现在它已经在东边让郑国成为晋国的边界,又想扩张西部的疆界,如果不侵损秦国,晋国将从哪里得到他们所企求的土地呢?使秦国受损而让晋国受益,您还是好好掂量掂量吧!”

既东封郑:已经在东边让郑国成为晋国的边界。东:向东。封:疆界,使……成为疆界。

肆:延伸,扩张。

何厌之有:有何厌,“之”,宾语前置的标志。“厌”,满足。

唯:句首语气词,表示希望。图:考虑。

阙:

侵损,

削减

焉:从哪里

以:表目的,来

4、阙

①què 古代宫殿前两边的高建筑物。

②què 城楼 。

③què 皇宫,引申为朝廷。

④quē 通“缺”。

⑤jué 挖掘,引申为侵损,削减。

子犯请击之。公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之。

子犯请求晋侯下令攻击秦军。晋侯说:“不行。假如没有那人的支持,我就不会有今天。依靠了别人的力量却又去损害他,这是不仁义的;失掉自己的同盟国,这是不明智的;以混乱代替联合一致,这是不勇武的。我们还是回去吧。”这样晋军也撤离了郑国。

微:假如没有。夫人:那人。

因:依靠

之:指秦军。

而:表转折。敝:损害

与:结交,亲附

知:同“智”

其:表商量语气,还是。

去:离开。

易:交换

及:达到

其:代词,自己的

之:代郑国

5、微

①细小,轻微。(同现义)

②衰败,国势衰微。

③卑贱。

(例:参始微时,与萧何善。《史记》)

④幽微,精妙。(例:微言大义)

⑤隐蔽,不显露。(例:见微知著)

⑥如果没有。

(例:微斯人,吾谁与归?《岳阳楼记》)

秦伯说,与郑人盟,使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还 。

秦伯高兴了,就与郑国签订了盟约。并派杞子、逢孙、杨孙帮郑国守卫,就率军回国。

盟:结盟。

戍:守卫。

说:通“悦”,高兴。

乃:于是。

6、敝

①坏,破旧。 (例:使史更敝衣草屦。方苞《左忠毅公逸事》/敝帚自珍)

②谦词。(敝人 )

③疲惫。(例:曹操之众,远来疲敝。《资治通鉴》)

④损害,衰败。

(例:因人之力而敝之。)

“选一选”小游戏:积累与整合

指出下列句中的通假字并解释

无能为也已

共其乏困

秦伯说,与郑人盟

失其所与,不知

通假字

指出下列句中的通假字并解释

无能为也已

共其乏困

秦伯说,与郑人盟

失其所与,不知

通“矣” 语气词

通“供” 供给

通“悦” 高兴

通“智”,明智

通假字

①微夫人之力不及此

古义: ___________今义:_____________

②若舍郑以为东道主

古义:___________今义:______________

③行李之往来

古义:___________今义:______________

写出下列句中加横线词语的古义和今义

古今异义

①微夫人之力不及此

古义: ___________今义:_____________

②若舍郑以为东道主

古义:_ _ _________

今义:______________

③行李之往来

古义:___________今义:_______ _______

写出下列句中加横线词语的古义和今义

古今异义

那人,秦穆公

尊称一般人的妻子

东方道路上(招待过客)的主人

泛指请客的主人

出使的人

泛指旅行者携带的物件

解释下列句中加点的词

高频字

①且贰于楚也。 贰:

②晋军函陵,秦军氾南。 军:

③辞曰:臣之壮也,犹不如人。辞:

④若使烛之武见秦君,师必退。若:

⑤ 且君尝为晋君赐矣。 赐:

⑥焉用亡郑以陪邻? 陪:

⑦朝济而夕设版焉。 济:

⑧又欲肆其西封。 肆:

⑨阙秦以利晋 阙

⑩微夫人之力不及此 微

夫

解释下列句中加点的词

高频字

①且贰于楚也。 贰:从事二主

②晋军函陵,秦军氾南。 军:驻扎

③辞曰:臣之壮也,犹不如人。犹:还

④若使烛之武见秦君,师必退。若:如果 使:让

⑤ 且君尝为晋君赐矣。 赐:恩惠

⑥焉用亡郑以陪邻? 陪:增加

⑦朝济而夕设版焉。 济:渡河

⑧又欲肆其西封。 肆:扩张

⑨阙秦以利晋 阙:损减

⑩微夫人之力不及此 微:如果没有

夫:那

( )辞曰:“臣之壮也……”

( )许君焦、瑕

夜缒( )而出

敢以( )烦执事

晋军( )函陵,秦军( )氾南

补出下列句中省略的部分

句 式

补出下列句中省略的部分

(烛之武)辞曰:“臣之壮也……”

(晋惠公)许君焦、瑕

夜缒(烛之武)而出

敢以(之)烦执事

晋军(于)函陵,秦军(于)氾南)

句 式

既东封郑

又欲肆其西封

越国以鄙远,君知其难也

肉食者鄙,未能远谋

臣之壮也,犹不如人

邻之厚,君之薄也

行李之往来,共其乏困

一字多义

解释下列句中加点的词

既东封郑

又欲肆其西封

越国以鄙远

肉食者鄙,未能远谋

臣之壮也,犹不如人

邻之厚,君之薄也

行李之往来,共其乏困

一字多义

解释下列句中加点的词

动词,把……当做边界

名词,边界

动词,把……当做边邑

形容词,粗鄙

取消句子独立性

取消句子独立性

取消句子独立性

越国以鄙远,君知其难也。

既东封郑,

既东封郑

夜缒而出

朝济而夕设版焉

越国以鄙远

共其乏困

词类活用

越国以鄙远,君知其难也。

既东封郑,

既东封郑

夜缒而出

朝济而夕设版焉

越国以鄙远

共其乏困

词类活用

名词用做动词

名词用做动词

名词用做状语

名词用做状语

名词用做状语

形容词用做名词

形容词用做名词

烛之武退秦师( )

若不阙秦,将焉取之?( )

若亡郑而有益于君( )

词类活用

烛之武退秦师(使…退却)

若不阙秦,将焉取之?(使…亏损)

若亡郑而有益于君(使…灭亡)

词类活用

活动1:请在空白处填上恰当的形容词,并说明理由。

烛之武接受了一个( )的任

务,双方实力对比( ),他凭借三寸之舌( )退秦师,圆满完成了这个任务,留名青史。

概括文章内容

活动2:分析文章第三段,思考文章以下

几个问题:

1、烛之武的这段话有几层意思?这几层意思可否删减?表达时可否更换顺序?

2、当时烛之武是否还有其它方法进行劝说?

3、烛之武劝说成功的关键是什么?

分析劝说技巧

公元前630年

郑

新郑

秦

晋

秦 军

氾水

函陵

氾南

崤山

晋 军

亡郑

无利,有小害

对秦

舍郑

无害,有小利

对秦

亡郑

将有大害

对秦

分析利弊,层层深入

(表面)

(深入)

拓展探究

在《烛之武退秦师》一文中,秦穆公是一个什么样的人?他是一个“耳根子软”的人吗?你如何看待他的退兵?

补充资料:

天下之事以利而合者,亦必以利而离。秦、晋连兵而伐郑,郑将亡矣,烛之武出说秦穆公,立谈之间存郑于将亡,不惟退秦师,而又得秦置戍而去,何移之速也!烛之武一言使秦穆背晋亲郑,弃强援、附弱国弃旧恩、召新怨;弃成功、犯危难。非利害深中秦穆之心,讵能若是乎?秦穆之于晋,相与之久也,相信之深也,相结之厚也,一怵于烛之武之利,弃晋如涕唾,亦何有于郑乎?他日利有大于烛之武者,吾知秦穆必翻然从之矣。

——吕祖谦《东莱〈左传〉博议》

再论退兵

大多数的评论都认为烛之武是以“利”退秦师,但也有人认为烛之武是以“礼”退秦师。你更赞同哪一种看法?为什么?

如果转换一个视角,可以打开一个新的解读途径,可以看到《春秋》《左传》对“礼”文化的坚守和传承。为什么要攻打郑国?因为历史上晋文公曾流亡到郑国,郑国没有以礼相待,这不符合“礼”。烛之武答应郑伯的请求,是在尽臣子之“礼”。国难当头,每一个人都有责任挺身而出,烛之武这样做是合“礼”的。郑国没有什么对不起秦伯的地方,秦国攻打郑国是不合“礼”的。如果郑国仍然存在,秦国有使者到郑国,郑国会“共其乏困”,这样做是合“礼”的。烛之武在分析秦晋以往相处的事件时提到了晋国言而无信,晋国是不合“礼”的。晋文公最后撤军,体现了他的“仁”“知”“武”,这样的君子之风是合“礼”的。

再论退兵

资料来源:统编高中语文单元教学设计

总之,《左传》作为史传,反复强调“礼”的作用,一方面契合了“礼崩乐坏”的现实,另一方面说明作者左丘明作为鲁国史官,代表了贵族阶级对“礼”的推崇。但是,尽管为国以礼、忠心耿耿、仁义明智、信守道义这些都是先秦时期重要的价值观念。

但在以利而合又以利而分的现实面前,仅仅依靠这些重要的价值理念也是不行的,还是要回到现实情境中处理问题,这也体现了烛之武懂得变通的智慧。

资料来源:统编高中语文单元教学设计

活动3:在空白处填上恰当的词语

烛之武是一个( )样的人,你的根据是( ),作者刻画这个人物的运用( )的描写手法。本文故事情节发展有( )次起伏,请具体谈谈。

理解人物形象、情节

关于烛之武

烛之武,考城人,是三朝老臣,但始终得不到升官,在郑国一直担任“圉正”(圉yǔ ,养马的长官),大概相当于《西游记》里所说的“弼马温”吧。被举荐使秦时,已年过七十,须发皆白,身子伛偻,步履蹒跚。

——冯梦龙《东周列国演义》

《孙子兵法 · 谋攻篇》

“是故百战百胜,非善之善也;不战而屈人之兵,善之善者也。”

“故上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵,其下攻城。”

活动3:在空白处填上恰当的词语

佚之狐、郑伯、秦伯、晋侯是一个( )样的人,你的根据是( ),作者刻画这个人物的运用( )的描写手法。

理解人物形象、情节

郑 伯——礼贤下士,从谏如流。

佚之狐——识人才的伯乐。

烛之武——官微人轻,怀才不遇,临危受命,

不避艰险,深明大义,才智超群。

秦 伯——以利为重,亦敌亦友,变化难测,

政治手腕了得。

晋 侯——以利为重,以”不仁”为借口,

沉着应对,有政治家的风度。

活动4:思考讨论

学习本课你有哪些收获?

你还有哪些疑问?

作 业

学完本文后,有位同学拟了一幅对联,结合书后“奇妙的对联”这节内容,请你对出下联。你也可以根据文章内容,自选角度,尝试着再拟一副对联。

(1)上联:郑文公知错能改纳谏任贤,

下联: 。

(2)自拟对联:

新感悟

拓展:《左传》其书

1、《左传》是什么时候的什么人编写的?

2、这是一部什么体例的书?历史地位?

3、它有什么别称吗?

4、什么叫“传”?它是哪本书的传?

5、“春秋三传”分别指的是?

《左传》

编年体

春秋末年,鲁国左丘明所作

又名《左氏春秋》

《春秋左氏传》

《左传》与《春秋》

《春秋》:孔子修订的鲁史

“春,王正月,不雨。”

“夏四月,不雨。 徐人取舒。”

“六月,雨。”

“秋,齐侯、宋公、江人、黄人会于阳谷”

“冬,公子友如齐莅盟。 楚人伐郑。”

……

《左传》与《春秋》

《春秋》:孔子修订的鲁史

“《春秋》三传” :

《春秋左氏传》

《春秋公羊传》

《春秋谷梁传》

曹刿论战

十年春,齐师伐我。公将战。曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未徧,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

公与之乘。战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之,夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

《春秋》:“十年春,王正月,公败齐军于长勺。”

《春秋》城濮之战

夏,四月己巳,晋侯、齐师、宋师、秦师及楚人战于城濮,楚师败绩。楚杀其大夫得臣。卫侯出奔楚。

——36字

《左传》城濮之战

夏四月戊辰,晋侯、宋公、齐国归父、崔夭、秦小子懿次于城濮(1)。楚师背郄而舍(2),晋侯患之。听舆人之诵曰(3):“原田每每(4),舍其旧而新是谋(5)。”公疑焉。子犯曰:“战也!战而捷,必得诸候, 若其不捷,表里山河(6),必无害也。”公曰:“若楚惠何?”栾贞子 曰:“汉阳诸姬(7),楚实尽之。思小惠而忘大耻,不如战也。”晋侯 梦与楚子搏(8),楚子伏己而嘏其脑(9),是以惧。子犯曰:“吉。我得 天,楚伏其罪(10),吾且柔之矣(11)!” 子玉使斗勃请战(12),曰:“请与君之士戏(13),君冯轼而观之,得 臣与寓目焉(14)。”

《左传》城濮之战

晋侯使栾枝对曰:“寡君闻命矣。楚君之惠,未之 敢忘,是以在此。为大夫退,其敢当君乎!既不获命矣,敢烦大 夫谓二三子(15):戒尔车乘(16),敬尔君事,诘朝将见(17)。” 晋车七百乘,靶、勒、鞅、鞴(18)。晋侯登有莘之墟以观师(19),曰: “少长有礼,其可用也。”遂伐其木,以益其兵。 己巳,晋师陈于莘北,胥臣以下军之佐当陈、蔡(20)。子玉以若敖之六卒将中军(21),曰:“今日必无晋矣!”子西将左(22),子上将右(23)。胥臣蒙马以虎皮,先犯陈、蔡。陈、蔡奔,楚右师溃。狐毛设二 旆而退之(24),栾枝使舆曳柴而伪遁(25),楚师驰之,原轸、郄溱以中军公族横击之(26)。狐毛、狐偃以上军夹攻于西,楚左师溃。楚师败 绩。子玉收其卒而止,故不败。 晋师三日馆、谷(27),及癸酉而还。甲午,至于衡雍(28),作王宫 于践土。

《左传》城濮之战

乡役之三月(30),郑伯如楚致其师(31)。为楚师既败而惧,使子人九行成于晋(32)。晋栾枝人盟郑伯。五月丙午,晋侯及郑伯盟于衡雍。 丁未,献楚俘于王(33):驷介百乘(34),徒兵千。郑伯傅王(35),用平礼也(36)。己酉,王享醴,命晋侯宥(37)。王命尹氏及王子虎、内史叔兴父策命晋候为侯伯(38),赐之大辂之服、戎辂之服(39),彤弓一,彤矢百,舻 弓矢千(40),钜氅一卣(41),虎贲三百人(42)。曰:“王谓叔父(43):‘敬服王命,以绥四国,纠逖王慝(44)。’”晋侯三辞,从命,曰:“重耳敢再拜稽首,奉扬天子之丕显休命(45)。”受策以出。出入三觐(46)。 卫候闻楚师败,惧,出奔楚,遂适陈。使元喧奉叔武以受盟(47)。

《左传》城濮之战

癸亥,王子虎盟诸侯于王庭,要言曰(48):“皆奖王室,无相害也。有 渝此盟,明神殛之(49),俾队其师(50),无克祚国(51),及而玄孙,无有老幼。”君子谓是盟也信,谓晋于是役也,能以德攻。 初,楚子玉自为琼弁玉缨(52),未之服也。先战,梦河神谓己曰: “畀余(53),余赐女盂诸之糜(54)。”弗致也。大心与子西使荣黄谏(55),弗听。荣季曰:“死而利国,犹或为之,况琼玉乎!是粪土也,而可 以济师,将何爱焉?”弗听。出,告二子日:“非神败令尹,令尹 其不勤民,实自败也。”既败,王使谓之曰:“大夫若入,其若申、 息之老何?”子西。孙伯曰:“得臣将死,二臣止之,曰:‘君其将 以为戮。’”及连谷而死(56)。 晋侯闻之,而后喜可知也。曰:“莫余毒也已(57)!为吕臣实为令尹(58),民奉己而已,不在民矣(59)。” ——1000余字

《左传》

《左传》是我国第一部叙事详细完备的编年史著作.

《左传》具有很高的文学价值,对后世的影响很大,不仅在历史著作的撰写方面作出了光辉的榜样,还为后世散文的叙事、议论和小说、戏剧的题材提供了丰富的养料。

《左传》内容

民本思想鲜明。

系统地记叙了春秋各诸侯国所发生的重要事件,同时也描绘一些人物的生活琐事。

《左传》中记了众多的历史人物,包括了春秋时代社会阶层的成员,有天子、诸侯、卿士、大夫,有将相、武臣、学者,有说客、良医、商贾、娼优,也有役人、盗贼、侠客等。

《左传》特色

《左传》近20万字,长于叙事,写事条理清晰、叙述精确,善于描写战争和记述辞令。

写人简而精、曲而达,各种历史人物,形形色色,多彩多姿。

烛之武退秦师

《春秋》:

“晋秦围郑,烛之武退秦师。” 10字

《左传》:课文 373字

春秋笔法

在文章的记叙之中暗含褒贬,通过细节描写、词汇的选取和材料的筛选,委婉而微妙地表达作者主观看法;而不是通过议论性文辞表达出来。

被中国古代的传统所褒扬。

微言大义

2.烛之武退秦师

《左传》

中国传统文化典籍卷帙浩繁,难以数计。古代人将古籍按照内容区分为四大部类,即经、史、子、集。经:经书,是指儒家经典著作;史:史书,即正史;子:先秦百家著作,宗教;集:文集,即诗词汇编。

史传文学是中国古代文化中的重要组成部分,它不仅是我们了解中国历史,中国文化的重要途径,更以其独特的艺术魅力,吸引后人反复品读和学习。这节课,走入史传作品的学习,《烛之武退秦师》。

教学目标

1.准确掌握文中重要的实词和虚词的用法;

2.分析烛之武的劝说技巧,结合背景深入思考烛之武劝说成功的原因;

3.把握人物形象;

4.探究烛之武以“礼”退秦师的观点;

5.积累《左传》文化常识。

晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军(于)函陵,秦军(于)汜南。

九月甲午,晋文公、秦穆公联合围攻郑国,因为郑国曾对晋文公无礼,并且在与晋国结盟的情况下又与楚国结盟。晋军驻扎在函陵,秦军驻扎在汜南。

晋侯、秦伯:晋文公、秦穆公。五级爵位制。

于:对

无礼于晋:于晋无礼。

以:因为。

贰于楚:从属于晋的同时又从属于楚。贰,从属二主。数→动

军:驻扎。名词→动词

介绍背景——晋秦围郑。开篇为下文的情节发展埋下伏笔。

译

读

经

典

重要实词例释

1、贰

①“二”的大写。

(例:国不堪贰,君将若之何?《左传 隐公元年》)

②副职。

(例:其内任卿贰以上。梁启超《少年中国说》)

③不专一,有二心。

(例:贰则疑惑。《荀子 解蔽》)

④离心,背叛。

(例:夫诸侯之贿,聚于公室,则诸侯贰。《左传》)

⑤再,重复。

(例:不迁怒,不贰过。《论语 雍也》)

⑥从属二主。

(例:以其无礼于晋,且贰于楚也。)

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。

佚之狐对郑伯说:“郑国处于危险之中,如果能派烛之武去见秦伯,一定能说服他们撤军。”郑伯同意了。

师:军队。

之:代词,他。

若:如果。使:派

“言于郑伯”相当于“于郑伯言”

辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉!”许之。

烛之武推辞说:“我年轻时,尚且不如别人;现在老了,做不成什么了。”郑文公说:“我早先没有重用您,现在危急之中求您,这是我的过错。然而郑国灭亡了,对您也不利啊!”烛之武就答应了。

之:助词,主谓之间,取消句子的独立性,不译。

无能为也已:不能干什么了。为:做(什么)已,同“矣”

子:古代对人的尊称。

是寡人之过也:是,代词,这。过,过错。也,判断句的标志。

然:然而,但是

辞:推辞

犹:

尚且

而:

表顺承

(烛之武)答应这件事

2、许

①准许。

(同现代汉语)

②答应,听从。

(例:“许之。”、“许君焦、暇……”)

③赞同。

(例:杂然相许。《愚公移山》)

④约数。

(例:潭中鱼可百许头。《小石潭记》)

⑤表处所。

(例:先生,不知何许人也。陶渊明《五柳先生传》)

夜缒而出。见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以(之)烦执事。

当晚,烛之武用绳子从城上吊下去,见到了秦伯,烛之武说:“秦、晋两国围攻郑国,郑国已经知道要灭亡了。如果灭掉郑国对您有什么好处,那就冒昧地拿(亡郑这件事)烦劳您。

夜:名词作状语。

在夜里;当夜。

亡:使…灭亡。 使动用法。

而:表顺承

缒:用绳子拴着从城墙上往下吊。

而:表修饰

执事:办事的官吏,对对方的敬称

越国以鄙远,君知其难也;焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

越过晋国把远方的郑国作为秦国的东部边境,您知道是很难的,(您)怎么要用灭掉郑国来给邻国(晋国)增加土地呢?邻邦的国力雄厚了,您的国力也就相对削弱了。假如放弃灭郑的打算,而让郑国作为您秦国东方道路上的主人,秦国的使者往来,郑国可以随时供给他们所缺乏的东西,对您秦国来说,也没有什么害处。

以:来,表目的。

鄙:把…当作(边邑)。名词的意动用法。

焉:哪里,怎么。以:来,连词,表目的,“来”。陪:增加。

以(之)为;东道主:东方道路上的主人。现泛指主人。古今异义。

行李:出使的人,使者。现指外出的人携带的随身物品。之:主谓之间。

共:同“供”。乏困:缺少的(东西)。形→名

越:越过。

其:这

件事

厚:增强

薄:削弱

3、鄙

①边远的地方。

(例:蜀之鄙有二僧。《为学》)

②庸俗,鄙陋。

(例:肉食者鄙,未能远谋。《左传 庄公十年》)

③看不起,轻视。

(例:我皆有礼,夫犹鄙我。《左传 昭公十六年》)

且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。

况且,您曾经对晋惠公有恩惠,他也曾答应把焦、瑕两城割让给您,然而,他早上渡河归晋,晚上就筑城拒秦,这是您知道的。

朝济而夕设版焉:济,渡河。设版,指筑墙。版,筑土墙用的夹板(借代) 。

而:表顺承

君尝为晋君赐矣:曾经给予晋君恩惠(指秦穆公曾派兵护送晋君回国)。尝,曾经。为,给予。赐,恩惠。

之:主谓之间。也,表判断。

夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

晋国有什么满足的呢?现在它已经在东边让郑国成为晋国的边界,又想扩张西部的疆界,如果不侵损秦国,晋国将从哪里得到他们所企求的土地呢?使秦国受损而让晋国受益,您还是好好掂量掂量吧!”

既东封郑:已经在东边让郑国成为晋国的边界。东:向东。封:疆界,使……成为疆界。

肆:延伸,扩张。

何厌之有:有何厌,“之”,宾语前置的标志。“厌”,满足。

唯:句首语气词,表示希望。图:考虑。

阙:

侵损,

削减

焉:从哪里

以:表目的,来

4、阙

①què 古代宫殿前两边的高建筑物。

②què 城楼 。

③què 皇宫,引申为朝廷。

④quē 通“缺”。

⑤jué 挖掘,引申为侵损,削减。

子犯请击之。公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之。

子犯请求晋侯下令攻击秦军。晋侯说:“不行。假如没有那人的支持,我就不会有今天。依靠了别人的力量却又去损害他,这是不仁义的;失掉自己的同盟国,这是不明智的;以混乱代替联合一致,这是不勇武的。我们还是回去吧。”这样晋军也撤离了郑国。

微:假如没有。夫人:那人。

因:依靠

之:指秦军。

而:表转折。敝:损害

与:结交,亲附

知:同“智”

其:表商量语气,还是。

去:离开。

易:交换

及:达到

其:代词,自己的

之:代郑国

5、微

①细小,轻微。(同现义)

②衰败,国势衰微。

③卑贱。

(例:参始微时,与萧何善。《史记》)

④幽微,精妙。(例:微言大义)

⑤隐蔽,不显露。(例:见微知著)

⑥如果没有。

(例:微斯人,吾谁与归?《岳阳楼记》)

秦伯说,与郑人盟,使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还 。

秦伯高兴了,就与郑国签订了盟约。并派杞子、逢孙、杨孙帮郑国守卫,就率军回国。

盟:结盟。

戍:守卫。

说:通“悦”,高兴。

乃:于是。

6、敝

①坏,破旧。 (例:使史更敝衣草屦。方苞《左忠毅公逸事》/敝帚自珍)

②谦词。(敝人 )

③疲惫。(例:曹操之众,远来疲敝。《资治通鉴》)

④损害,衰败。

(例:因人之力而敝之。)

“选一选”小游戏:积累与整合

指出下列句中的通假字并解释

无能为也已

共其乏困

秦伯说,与郑人盟

失其所与,不知

通假字

指出下列句中的通假字并解释

无能为也已

共其乏困

秦伯说,与郑人盟

失其所与,不知

通“矣” 语气词

通“供” 供给

通“悦” 高兴

通“智”,明智

通假字

①微夫人之力不及此

古义: ___________今义:_____________

②若舍郑以为东道主

古义:___________今义:______________

③行李之往来

古义:___________今义:______________

写出下列句中加横线词语的古义和今义

古今异义

①微夫人之力不及此

古义: ___________今义:_____________

②若舍郑以为东道主

古义:_ _ _________

今义:______________

③行李之往来

古义:___________今义:_______ _______

写出下列句中加横线词语的古义和今义

古今异义

那人,秦穆公

尊称一般人的妻子

东方道路上(招待过客)的主人

泛指请客的主人

出使的人

泛指旅行者携带的物件

解释下列句中加点的词

高频字

①且贰于楚也。 贰:

②晋军函陵,秦军氾南。 军:

③辞曰:臣之壮也,犹不如人。辞:

④若使烛之武见秦君,师必退。若:

⑤ 且君尝为晋君赐矣。 赐:

⑥焉用亡郑以陪邻? 陪:

⑦朝济而夕设版焉。 济:

⑧又欲肆其西封。 肆:

⑨阙秦以利晋 阙

⑩微夫人之力不及此 微

夫

解释下列句中加点的词

高频字

①且贰于楚也。 贰:从事二主

②晋军函陵,秦军氾南。 军:驻扎

③辞曰:臣之壮也,犹不如人。犹:还

④若使烛之武见秦君,师必退。若:如果 使:让

⑤ 且君尝为晋君赐矣。 赐:恩惠

⑥焉用亡郑以陪邻? 陪:增加

⑦朝济而夕设版焉。 济:渡河

⑧又欲肆其西封。 肆:扩张

⑨阙秦以利晋 阙:损减

⑩微夫人之力不及此 微:如果没有

夫:那

( )辞曰:“臣之壮也……”

( )许君焦、瑕

夜缒( )而出

敢以( )烦执事

晋军( )函陵,秦军( )氾南

补出下列句中省略的部分

句 式

补出下列句中省略的部分

(烛之武)辞曰:“臣之壮也……”

(晋惠公)许君焦、瑕

夜缒(烛之武)而出

敢以(之)烦执事

晋军(于)函陵,秦军(于)氾南)

句 式

既东封郑

又欲肆其西封

越国以鄙远,君知其难也

肉食者鄙,未能远谋

臣之壮也,犹不如人

邻之厚,君之薄也

行李之往来,共其乏困

一字多义

解释下列句中加点的词

既东封郑

又欲肆其西封

越国以鄙远

肉食者鄙,未能远谋

臣之壮也,犹不如人

邻之厚,君之薄也

行李之往来,共其乏困

一字多义

解释下列句中加点的词

动词,把……当做边界

名词,边界

动词,把……当做边邑

形容词,粗鄙

取消句子独立性

取消句子独立性

取消句子独立性

越国以鄙远,君知其难也。

既东封郑,

既东封郑

夜缒而出

朝济而夕设版焉

越国以鄙远

共其乏困

词类活用

越国以鄙远,君知其难也。

既东封郑,

既东封郑

夜缒而出

朝济而夕设版焉

越国以鄙远

共其乏困

词类活用

名词用做动词

名词用做动词

名词用做状语

名词用做状语

名词用做状语

形容词用做名词

形容词用做名词

烛之武退秦师( )

若不阙秦,将焉取之?( )

若亡郑而有益于君( )

词类活用

烛之武退秦师(使…退却)

若不阙秦,将焉取之?(使…亏损)

若亡郑而有益于君(使…灭亡)

词类活用

活动1:请在空白处填上恰当的形容词,并说明理由。

烛之武接受了一个( )的任

务,双方实力对比( ),他凭借三寸之舌( )退秦师,圆满完成了这个任务,留名青史。

概括文章内容

活动2:分析文章第三段,思考文章以下

几个问题:

1、烛之武的这段话有几层意思?这几层意思可否删减?表达时可否更换顺序?

2、当时烛之武是否还有其它方法进行劝说?

3、烛之武劝说成功的关键是什么?

分析劝说技巧

公元前630年

郑

新郑

秦

晋

秦 军

氾水

函陵

氾南

崤山

晋 军

亡郑

无利,有小害

对秦

舍郑

无害,有小利

对秦

亡郑

将有大害

对秦

分析利弊,层层深入

(表面)

(深入)

拓展探究

在《烛之武退秦师》一文中,秦穆公是一个什么样的人?他是一个“耳根子软”的人吗?你如何看待他的退兵?

补充资料:

天下之事以利而合者,亦必以利而离。秦、晋连兵而伐郑,郑将亡矣,烛之武出说秦穆公,立谈之间存郑于将亡,不惟退秦师,而又得秦置戍而去,何移之速也!烛之武一言使秦穆背晋亲郑,弃强援、附弱国弃旧恩、召新怨;弃成功、犯危难。非利害深中秦穆之心,讵能若是乎?秦穆之于晋,相与之久也,相信之深也,相结之厚也,一怵于烛之武之利,弃晋如涕唾,亦何有于郑乎?他日利有大于烛之武者,吾知秦穆必翻然从之矣。

——吕祖谦《东莱〈左传〉博议》

再论退兵

大多数的评论都认为烛之武是以“利”退秦师,但也有人认为烛之武是以“礼”退秦师。你更赞同哪一种看法?为什么?

如果转换一个视角,可以打开一个新的解读途径,可以看到《春秋》《左传》对“礼”文化的坚守和传承。为什么要攻打郑国?因为历史上晋文公曾流亡到郑国,郑国没有以礼相待,这不符合“礼”。烛之武答应郑伯的请求,是在尽臣子之“礼”。国难当头,每一个人都有责任挺身而出,烛之武这样做是合“礼”的。郑国没有什么对不起秦伯的地方,秦国攻打郑国是不合“礼”的。如果郑国仍然存在,秦国有使者到郑国,郑国会“共其乏困”,这样做是合“礼”的。烛之武在分析秦晋以往相处的事件时提到了晋国言而无信,晋国是不合“礼”的。晋文公最后撤军,体现了他的“仁”“知”“武”,这样的君子之风是合“礼”的。

再论退兵

资料来源:统编高中语文单元教学设计

总之,《左传》作为史传,反复强调“礼”的作用,一方面契合了“礼崩乐坏”的现实,另一方面说明作者左丘明作为鲁国史官,代表了贵族阶级对“礼”的推崇。但是,尽管为国以礼、忠心耿耿、仁义明智、信守道义这些都是先秦时期重要的价值观念。

但在以利而合又以利而分的现实面前,仅仅依靠这些重要的价值理念也是不行的,还是要回到现实情境中处理问题,这也体现了烛之武懂得变通的智慧。

资料来源:统编高中语文单元教学设计

活动3:在空白处填上恰当的词语

烛之武是一个( )样的人,你的根据是( ),作者刻画这个人物的运用( )的描写手法。本文故事情节发展有( )次起伏,请具体谈谈。

理解人物形象、情节

关于烛之武

烛之武,考城人,是三朝老臣,但始终得不到升官,在郑国一直担任“圉正”(圉yǔ ,养马的长官),大概相当于《西游记》里所说的“弼马温”吧。被举荐使秦时,已年过七十,须发皆白,身子伛偻,步履蹒跚。

——冯梦龙《东周列国演义》

《孙子兵法 · 谋攻篇》

“是故百战百胜,非善之善也;不战而屈人之兵,善之善者也。”

“故上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵,其下攻城。”

活动3:在空白处填上恰当的词语

佚之狐、郑伯、秦伯、晋侯是一个( )样的人,你的根据是( ),作者刻画这个人物的运用( )的描写手法。

理解人物形象、情节

郑 伯——礼贤下士,从谏如流。

佚之狐——识人才的伯乐。

烛之武——官微人轻,怀才不遇,临危受命,

不避艰险,深明大义,才智超群。

秦 伯——以利为重,亦敌亦友,变化难测,

政治手腕了得。

晋 侯——以利为重,以”不仁”为借口,

沉着应对,有政治家的风度。

活动4:思考讨论

学习本课你有哪些收获?

你还有哪些疑问?

作 业

学完本文后,有位同学拟了一幅对联,结合书后“奇妙的对联”这节内容,请你对出下联。你也可以根据文章内容,自选角度,尝试着再拟一副对联。

(1)上联:郑文公知错能改纳谏任贤,

下联: 。

(2)自拟对联:

新感悟

拓展:《左传》其书

1、《左传》是什么时候的什么人编写的?

2、这是一部什么体例的书?历史地位?

3、它有什么别称吗?

4、什么叫“传”?它是哪本书的传?

5、“春秋三传”分别指的是?

《左传》

编年体

春秋末年,鲁国左丘明所作

又名《左氏春秋》

《春秋左氏传》

《左传》与《春秋》

《春秋》:孔子修订的鲁史

“春,王正月,不雨。”

“夏四月,不雨。 徐人取舒。”

“六月,雨。”

“秋,齐侯、宋公、江人、黄人会于阳谷”

“冬,公子友如齐莅盟。 楚人伐郑。”

……

《左传》与《春秋》

《春秋》:孔子修订的鲁史

“《春秋》三传” :

《春秋左氏传》

《春秋公羊传》

《春秋谷梁传》

曹刿论战

十年春,齐师伐我。公将战。曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未徧,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

公与之乘。战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之,夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

《春秋》:“十年春,王正月,公败齐军于长勺。”

《春秋》城濮之战

夏,四月己巳,晋侯、齐师、宋师、秦师及楚人战于城濮,楚师败绩。楚杀其大夫得臣。卫侯出奔楚。

——36字

《左传》城濮之战

夏四月戊辰,晋侯、宋公、齐国归父、崔夭、秦小子懿次于城濮(1)。楚师背郄而舍(2),晋侯患之。听舆人之诵曰(3):“原田每每(4),舍其旧而新是谋(5)。”公疑焉。子犯曰:“战也!战而捷,必得诸候, 若其不捷,表里山河(6),必无害也。”公曰:“若楚惠何?”栾贞子 曰:“汉阳诸姬(7),楚实尽之。思小惠而忘大耻,不如战也。”晋侯 梦与楚子搏(8),楚子伏己而嘏其脑(9),是以惧。子犯曰:“吉。我得 天,楚伏其罪(10),吾且柔之矣(11)!” 子玉使斗勃请战(12),曰:“请与君之士戏(13),君冯轼而观之,得 臣与寓目焉(14)。”

《左传》城濮之战

晋侯使栾枝对曰:“寡君闻命矣。楚君之惠,未之 敢忘,是以在此。为大夫退,其敢当君乎!既不获命矣,敢烦大 夫谓二三子(15):戒尔车乘(16),敬尔君事,诘朝将见(17)。” 晋车七百乘,靶、勒、鞅、鞴(18)。晋侯登有莘之墟以观师(19),曰: “少长有礼,其可用也。”遂伐其木,以益其兵。 己巳,晋师陈于莘北,胥臣以下军之佐当陈、蔡(20)。子玉以若敖之六卒将中军(21),曰:“今日必无晋矣!”子西将左(22),子上将右(23)。胥臣蒙马以虎皮,先犯陈、蔡。陈、蔡奔,楚右师溃。狐毛设二 旆而退之(24),栾枝使舆曳柴而伪遁(25),楚师驰之,原轸、郄溱以中军公族横击之(26)。狐毛、狐偃以上军夹攻于西,楚左师溃。楚师败 绩。子玉收其卒而止,故不败。 晋师三日馆、谷(27),及癸酉而还。甲午,至于衡雍(28),作王宫 于践土。

《左传》城濮之战

乡役之三月(30),郑伯如楚致其师(31)。为楚师既败而惧,使子人九行成于晋(32)。晋栾枝人盟郑伯。五月丙午,晋侯及郑伯盟于衡雍。 丁未,献楚俘于王(33):驷介百乘(34),徒兵千。郑伯傅王(35),用平礼也(36)。己酉,王享醴,命晋侯宥(37)。王命尹氏及王子虎、内史叔兴父策命晋候为侯伯(38),赐之大辂之服、戎辂之服(39),彤弓一,彤矢百,舻 弓矢千(40),钜氅一卣(41),虎贲三百人(42)。曰:“王谓叔父(43):‘敬服王命,以绥四国,纠逖王慝(44)。’”晋侯三辞,从命,曰:“重耳敢再拜稽首,奉扬天子之丕显休命(45)。”受策以出。出入三觐(46)。 卫候闻楚师败,惧,出奔楚,遂适陈。使元喧奉叔武以受盟(47)。

《左传》城濮之战

癸亥,王子虎盟诸侯于王庭,要言曰(48):“皆奖王室,无相害也。有 渝此盟,明神殛之(49),俾队其师(50),无克祚国(51),及而玄孙,无有老幼。”君子谓是盟也信,谓晋于是役也,能以德攻。 初,楚子玉自为琼弁玉缨(52),未之服也。先战,梦河神谓己曰: “畀余(53),余赐女盂诸之糜(54)。”弗致也。大心与子西使荣黄谏(55),弗听。荣季曰:“死而利国,犹或为之,况琼玉乎!是粪土也,而可 以济师,将何爱焉?”弗听。出,告二子日:“非神败令尹,令尹 其不勤民,实自败也。”既败,王使谓之曰:“大夫若入,其若申、 息之老何?”子西。孙伯曰:“得臣将死,二臣止之,曰:‘君其将 以为戮。’”及连谷而死(56)。 晋侯闻之,而后喜可知也。曰:“莫余毒也已(57)!为吕臣实为令尹(58),民奉己而已,不在民矣(59)。” ——1000余字

《左传》

《左传》是我国第一部叙事详细完备的编年史著作.

《左传》具有很高的文学价值,对后世的影响很大,不仅在历史著作的撰写方面作出了光辉的榜样,还为后世散文的叙事、议论和小说、戏剧的题材提供了丰富的养料。

《左传》内容

民本思想鲜明。

系统地记叙了春秋各诸侯国所发生的重要事件,同时也描绘一些人物的生活琐事。

《左传》中记了众多的历史人物,包括了春秋时代社会阶层的成员,有天子、诸侯、卿士、大夫,有将相、武臣、学者,有说客、良医、商贾、娼优,也有役人、盗贼、侠客等。

《左传》特色

《左传》近20万字,长于叙事,写事条理清晰、叙述精确,善于描写战争和记述辞令。

写人简而精、曲而达,各种历史人物,形形色色,多彩多姿。

烛之武退秦师

《春秋》:

“晋秦围郑,烛之武退秦师。” 10字

《左传》:课文 373字

春秋笔法

在文章的记叙之中暗含褒贬,通过细节描写、词汇的选取和材料的筛选,委婉而微妙地表达作者主观看法;而不是通过议论性文辞表达出来。

被中国古代的传统所褒扬。

微言大义

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])