第二章 岩石圈与地表形态 章末详细总结课件(57张PPT)

文档属性

| 名称 | 第二章 岩石圈与地表形态 章末详细总结课件(57张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 46.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-01-20 06:51:46 | ||

图片预览

文档简介

(共57张PPT)

第二章

岩石圈与地表形态

岩石

概念:岩石是在自然作用下,按一定方式结合而成的矿物集合体。

特点:是构成岩石圈的主要物质。

分类:成因不同分为三大类:

a.岩浆岩 b.沉积岩 c.变质岩

03

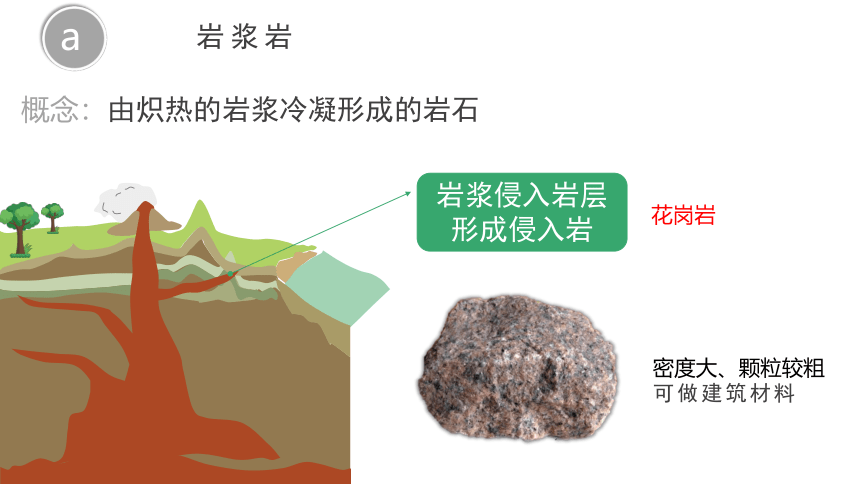

岩浆侵入岩层

形成侵入岩

岩浆岩

a

花岗岩

密度大、颗粒较粗

可做建筑材料

概念:由炽热的岩浆冷凝形成的岩石

岩浆喷出地表

形成喷出岩

岩浆岩

a

玄武岩、安山岩、流纹岩

玄武岩

安山岩

岩石在风吹、日晒、雨淋以及生物的作用下被破坏

外力作用:风、流水、海洋、冰川等

埋藏及成岩作用

沉积作用

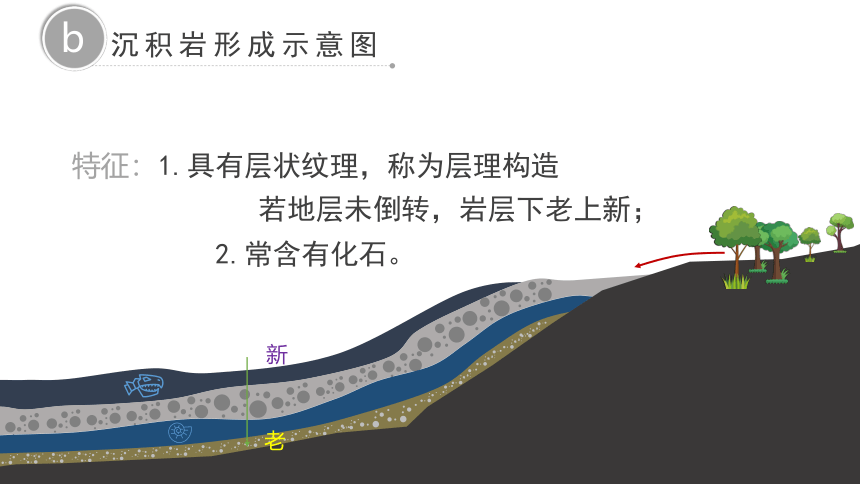

沉积岩形成示意图

碎屑物质在流水、风等外力作用下搬运

b

过程:风化---侵蚀---搬运---堆积---固结成岩

沉积岩形成示意图

b

特征:1.具有层状纹理,称为层理构造

若地层未倒转,岩层下老上新;

2.常含有化石。

新

老

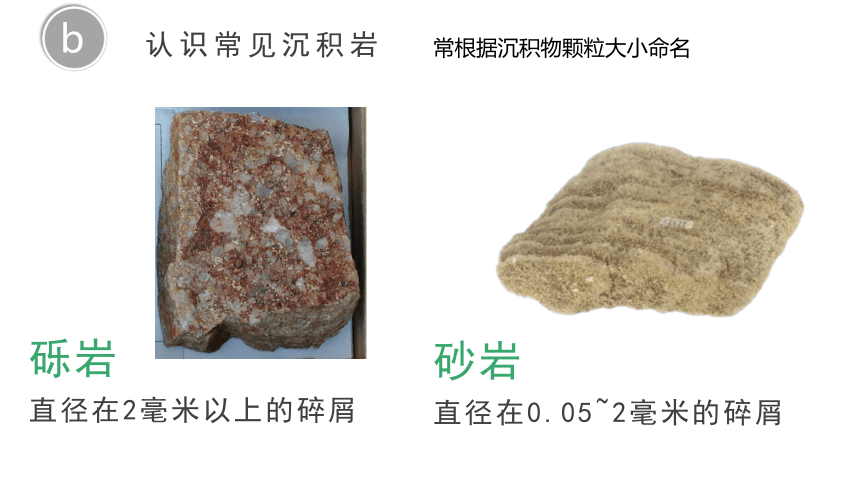

认识常见沉积岩

b

砂岩

直径在0.05~2毫米的碎屑

常根据沉积物颗粒大小命名

砾岩

直径在2毫米以上的碎屑

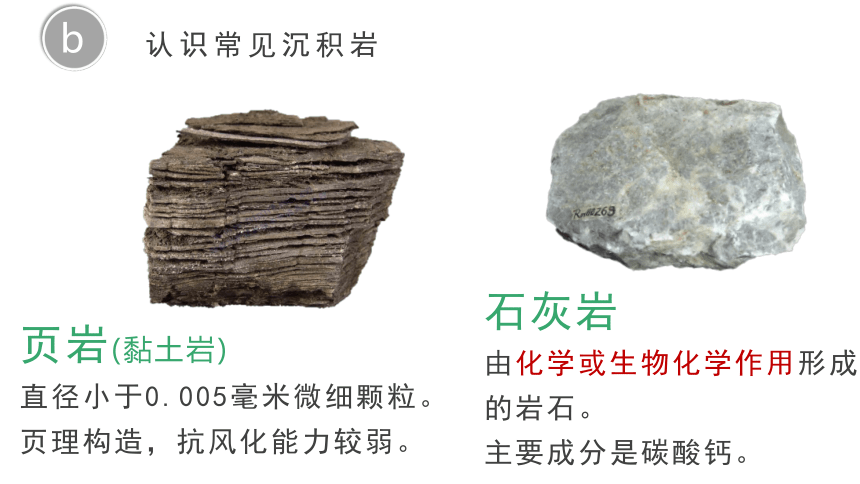

认识常见沉积岩

b

页岩(黏土岩)

直径小于0.005毫米微细颗粒。

页理构造,抗风化能力较弱。

石灰岩

由化学或生物化学作用形成的岩石。

主要成分是碳酸钙。

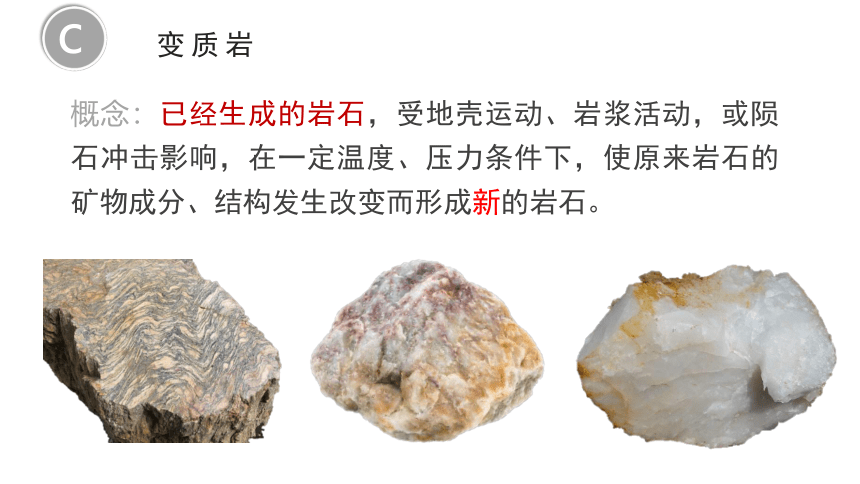

变质岩

c

概念:已经生成的岩石,受地壳运动、岩浆活动,或陨石冲击影响,在一定温度、压力条件下,使原来岩石的矿物成分、结构发生改变而形成新的岩石。

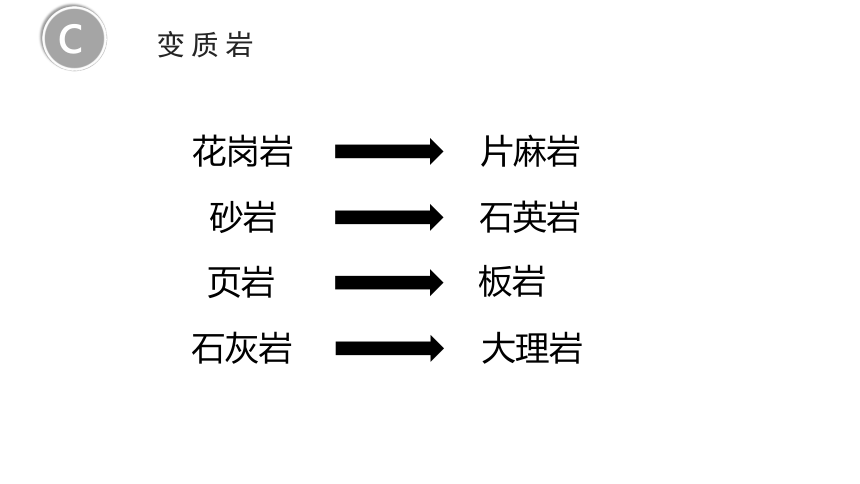

变质岩

c

花岗岩

片麻岩

砂岩

石英岩

页岩

板岩

石灰岩

大理岩

岩浆岩

岩浆

沉积岩

变质岩

①

②

③

④

③

④

②

②

岩石转化示意图判断技巧总结

三进一出为岩浆

1

一进三出为岩浆岩

2

两进两出沉积岩或变质岩,沉积岩中常含有化石

3

自岩浆始,到岩浆终

始终

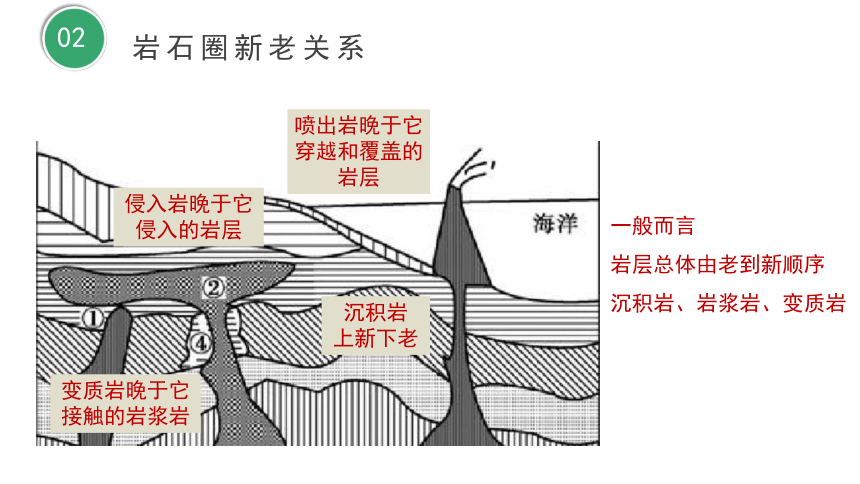

岩石圈新老关系

02

沉积岩

上新下老

喷出岩晚于它穿越和覆盖的岩层

侵入岩晚于它侵入的岩层

变质岩晚于它接触的岩浆岩

一般而言

岩层总体由老到新顺序

沉积岩、岩浆岩、变质岩

第二节 地表形态的变化

第二章《岩石圈与地表形态》

学习目标

1.说出内力作用和外力作用的能量来源及其主要表现形式。

2.了解板块构造学说,掌握板块运动与宏观地形之间的关系。

3.掌握地质构造类型及相应的地表形态。

4. 了解风化作用及其类型。

5.结合实例,掌握流水作用及其对地表形态的影响。

6.结合实例,掌握风力作用及其对地表形态的影响。

一、内力作用与外力作用

地质作用 能量 来源 主要表现 形式 对地表形态

的影响

内力作用

外力作用

地球内部热能

太阳辐射能

地壳运动、岩浆活动、变质作用、地震

风化、侵蚀、搬运、堆积、固结成岩

地表趋于

高低起伏

地表趋于平缓

千姿百态的地表形态是内力作用和外力作用共同作用的结果

二、内力作用与地表形态

板块运动

地质构造

火山活动

欧 亚

板块运动与边界类型

板块运动与宏观地形

地球的岩石圈被断裂构造带分割成六大板块。

板块处于不断的运动之中,

板块运动是内力作用的重要表现形式。

板块运动分为互相碰撞、彼此分离两种关系。

板块的内部稳定,交界处地壳运动活跃,多地震火山。

喜马拉雅山脉

阿尔卑斯山脉

落基山脉

安第斯山脉

红海

大西洋

马里亚纳海沟

台湾岛

找出下列位置,运用板块构造理论说明其形成原因

【思考】

喜马拉雅山

安第斯山脉

落基山脉

阿尔卑斯山

地中海

大西洋

东非大裂谷

马里亚纳海沟

红海

印度洋板块与亚欧板块的碰撞

1.喜马拉雅山:

非洲板块与亚欧板块的碰撞

2.阿尔卑斯山脉:

太平洋板块和美洲板块的碰撞

3.落基山脉:

南极洲板块和美洲板块的碰撞

4.安第斯山脉:

非洲板块与太平洋板块的张裂

5.红海:

美洲板块与亚欧板块及非洲板块的相互张裂

6.大西洋:

7.马里亚纳海沟、台湾岛:

亚欧板块与太平洋板块的碰撞

地质构造与地表形态

地质构造

指地壳运动留下的“痕迹”

岩层弯曲 形成地貌 岩层新老关系

背斜

向斜

向上隆起

山岭

向下凹陷

山谷

中间新,两翼老

中间老,两翼新

1.判断甲、乙两地何处是背斜,何处是向斜。

2.解释甲地成为山岭、乙地成为谷地的原因。

乙处是背斜,背斜顶部受到张力,容易被侵蚀,往往形成谷地;

甲处是向斜,向斜槽部受到挤压,岩石坚硬,不易被侵蚀,反而形成山岭。

背斜找油、气;向斜找煤矿、水

典型类型 地垒 地堑

断块运动方向

典型地貌

代表地区

两断块之间相对上升处

断块山

谷地、盆地

华山、庐山、泰山

汾河谷地、渭河谷地、吐鲁番盆地

两断块之间相对下降处

断层

江西庐山

断层处,岩石破碎,易被风化侵蚀谷地,常常有河、湖、泉发育

不能。断层地带岩层不稳定,容易诱发断层活动,产生地震、滑坡、渗漏等不良后果,造成建筑物塌陷。

断层处能否修大型工程

弊:①火山喷发的火山灰和熔岩流,常常破坏田园、建筑; ②有时引起地震; ③造成人员伤亡、经济损失。

利:①带来丰富的地热、温泉,可以用来观光旅游和疗养胜地; ②带来带来肥沃的火山灰土和硫磺等资源,促进当地农业的发展。 ③火山地貌具有科学考察价值。

根据活动情况,火山可分为三类:

一是现代尚在活动或周期性喷发的火山,称为活火山;

二是保持有火山形态和喷发物,但无喷发历史记录,也无活动性表现的火山,称为死火山;

三是长期没有喷发,但将来还会喷发的火山,称为休眠火山。

风化作用与地表形态

Weathering and surface morphology

壹

二、风化作用与地表形态

外力塑造地貌始于风化作用

指地表或接近地表的岩石在温度变化、大气、水及生物影响下原地发生的破坏作用。

分为物理风化、化学风化、生物风化

风化结果:岩石变碎、变小

物理风化是指岩石在(温度变化、冻融、有机体、水、风和重力)物理机械作用下崩解、破碎成大小不一碎屑和颗粒的过程

分布在干旱、半干旱地区——日温差、年温差较大,物理风化显著。

物理风化作用—机械碎化

Physical weathering - mechanical fragmentation

是指岩石在氧、二氧化碳、水以及生物的作用下发生分解,使其化学成分发生变化,形成新物质的过程。

常见的流水溶蚀地貌有溶蚀石灰岩[喀斯特地貌]和[丹霞地貌]

化学风化作用

Chemical weathering water dissolution

生物风化作用——根劈作用

生物对岩石、矿物产生机械的和化学的破坏作用,称为生物风化作用。

生物对母岩的破坏方式既有机械作用[根劈作用],也有生物化学作用,既有直接的作用也有间接的作用。

构造抬升区

构造稳定区/沉降区

下切侵蚀

溯源侵蚀

沉积作用为主

侵蚀作用为主

侧向侵蚀

冲积平原

三角洲

侵蚀地貌

沉积地貌

流水作用与地表形态

河流中游流水作用

Fluvial process in the middle reaches of the river

凹岸侵蚀

凸岸堆积

凹岸侵蚀

凸岸堆积

凹岸侵蚀,凸岸堆积

牛轭湖

平直河道

形成曲流

出现曲流颈(P)

裁弯取直

出现牛轭湖

凸岸

凹岸

①在平坦地区,河流摆动形成弯曲

②河水不断冲刷与侵蚀河岸,河曲愈来愈弯

③河流自然(或人工)截弯取直,河水从取直部位径直流去,原来弯曲的河道被废弃

④被废弃的河曲成了牛轭湖

其他流水侵蚀地貌

喀斯特地貌(岩溶地貌)

分布:石灰岩广布地区,

我国典型地区:云贵高原

丹霞地貌是由沉积的红色砂岩、砾岩构成,随地壳抬升后,被流水切割侵蚀,山坡崩塌后退,保留下来的红色岩层山块形成了丹霞地貌

(强调红色地层和陡崖坡)

分布如:广东仁化丹霞山、甘肃张掖等。

河流流速与流水外力作用的关系

河流流速越大,侵蚀作用越强;

河流流速越小,沉积作用越强。

河流流速与携带泥沙颗粒粒径之间的关系

河流流速越大,携带泥沙颗粒粒径越大;河流流速越小,携带泥沙颗粒粒径越小。

河流沉积作用的规律

颗粒大、比重大的先沉积;

颗粒小、比重小的后沉积。

沉积作用的规律

洪积-冲积平原

河漫滩平原

河口三角洲

冲积扇

粗

细

河流流出山口,地势趋于平缓,河道变得开阔,水流速度减慢,搬运能力下降,河流携带的泥沙、砾石逐渐沉积而成。(位置、地形、流速、作用)

河漫滩平原

河流流经地势平坦的地区常形成曲流,尤以中下游地区常见。河流在凸岸堆积,枯水季露出水面,形成河漫滩。河流改道或下切侵蚀,河漫滩废弃。多个废弃的河漫滩连接起来,形成河漫滩平原。

河漫滩

河流阶地

河漫滩

河漫滩

阶地

河床

枯水位 洪水位

河谷中枯水期出露、洪水期淹没的部分称为河漫滩。

在河谷两侧常分布有洪水不能淹没的阶梯状地形,称为河流阶地。河流阶地地面平坦,组成物质颗粒较细,土质较为肥沃。

河谷中被水流淹没的部分,随水位涨落而变化。

河床

三角洲

河流流到入海口地区,水下坡度平缓,再加上海水的顶托作用,水流速度减慢,搬运能力下降,河流携带的泥沙逐渐沉积而成。(位置、地形、流速、作用)

风力作用与地表形态

Wind action and surface morphology

叁

风力作用与地表形态

风力作用指风对地表形态的塑造过程。分布范围很广,干旱半干旱区、半湿润区乃至湿润区均有分布。干旱区由于具有干燥多风、地表植被稀疏裸露,风力作用强劲。

主要分布区:干旱、半干旱地区

分类:风力侵蚀地貌、风力堆积地貌

风力作用与地表形态

风蚀作用

风积作用

吹蚀作用

磨蚀作用

沙丘

沙垄

侵蚀地貌

沉积地貌

雅丹地貌

风力

堆积

Wind accumulation

风力

侵蚀

Wind erosion

在风沙搬运的过程中,当风力变弱,或遇到障碍物(如山体阻挡,或地面草丛、建筑物阻碍),或下垫面性质改变时,会对风沙流产生影响,导致沙粒从气流中跌落堆积,从而形成各种形态的沙丘。

缓坡为迎风坡

风

滑动面

角

新月形沙丘

草方格沙障的功能:可以增大地面的粗糙度,削减风力。能截留水分,提高沙层含水量,有利于固沙植物存活。

草方格

石方格

高立式沙障

高立式沙障

高立式沙障可阻止沙丘流动。

第三节 地表形态对人类活动

比较项目 平原地区 山区地区

聚落规模

聚落形态

聚居人口

聚落产业

山区和平原乡村聚落对比

较大

较小

分散,

分散型、条带状

集中,

多团聚型、棋盘式

较多

较少

畜牧业

种植业

总结

北方平原

南方丘陵

西北地区盆地

云贵高原

多分布在绿洲上

多分布在山间盆地

我国不同地区受地形影响,聚落分布特点不同:

规模较大,集中,团聚型、棋盘式

规模较小,分散型、条带状

青藏高原

多分布在地势较为地平的河谷地带

总结

地表形态对聚落的影响

第二章

岩石圈与地表形态

岩石

概念:岩石是在自然作用下,按一定方式结合而成的矿物集合体。

特点:是构成岩石圈的主要物质。

分类:成因不同分为三大类:

a.岩浆岩 b.沉积岩 c.变质岩

03

岩浆侵入岩层

形成侵入岩

岩浆岩

a

花岗岩

密度大、颗粒较粗

可做建筑材料

概念:由炽热的岩浆冷凝形成的岩石

岩浆喷出地表

形成喷出岩

岩浆岩

a

玄武岩、安山岩、流纹岩

玄武岩

安山岩

岩石在风吹、日晒、雨淋以及生物的作用下被破坏

外力作用:风、流水、海洋、冰川等

埋藏及成岩作用

沉积作用

沉积岩形成示意图

碎屑物质在流水、风等外力作用下搬运

b

过程:风化---侵蚀---搬运---堆积---固结成岩

沉积岩形成示意图

b

特征:1.具有层状纹理,称为层理构造

若地层未倒转,岩层下老上新;

2.常含有化石。

新

老

认识常见沉积岩

b

砂岩

直径在0.05~2毫米的碎屑

常根据沉积物颗粒大小命名

砾岩

直径在2毫米以上的碎屑

认识常见沉积岩

b

页岩(黏土岩)

直径小于0.005毫米微细颗粒。

页理构造,抗风化能力较弱。

石灰岩

由化学或生物化学作用形成的岩石。

主要成分是碳酸钙。

变质岩

c

概念:已经生成的岩石,受地壳运动、岩浆活动,或陨石冲击影响,在一定温度、压力条件下,使原来岩石的矿物成分、结构发生改变而形成新的岩石。

变质岩

c

花岗岩

片麻岩

砂岩

石英岩

页岩

板岩

石灰岩

大理岩

岩浆岩

岩浆

沉积岩

变质岩

①

②

③

④

③

④

②

②

岩石转化示意图判断技巧总结

三进一出为岩浆

1

一进三出为岩浆岩

2

两进两出沉积岩或变质岩,沉积岩中常含有化石

3

自岩浆始,到岩浆终

始终

岩石圈新老关系

02

沉积岩

上新下老

喷出岩晚于它穿越和覆盖的岩层

侵入岩晚于它侵入的岩层

变质岩晚于它接触的岩浆岩

一般而言

岩层总体由老到新顺序

沉积岩、岩浆岩、变质岩

第二节 地表形态的变化

第二章《岩石圈与地表形态》

学习目标

1.说出内力作用和外力作用的能量来源及其主要表现形式。

2.了解板块构造学说,掌握板块运动与宏观地形之间的关系。

3.掌握地质构造类型及相应的地表形态。

4. 了解风化作用及其类型。

5.结合实例,掌握流水作用及其对地表形态的影响。

6.结合实例,掌握风力作用及其对地表形态的影响。

一、内力作用与外力作用

地质作用 能量 来源 主要表现 形式 对地表形态

的影响

内力作用

外力作用

地球内部热能

太阳辐射能

地壳运动、岩浆活动、变质作用、地震

风化、侵蚀、搬运、堆积、固结成岩

地表趋于

高低起伏

地表趋于平缓

千姿百态的地表形态是内力作用和外力作用共同作用的结果

二、内力作用与地表形态

板块运动

地质构造

火山活动

欧 亚

板块运动与边界类型

板块运动与宏观地形

地球的岩石圈被断裂构造带分割成六大板块。

板块处于不断的运动之中,

板块运动是内力作用的重要表现形式。

板块运动分为互相碰撞、彼此分离两种关系。

板块的内部稳定,交界处地壳运动活跃,多地震火山。

喜马拉雅山脉

阿尔卑斯山脉

落基山脉

安第斯山脉

红海

大西洋

马里亚纳海沟

台湾岛

找出下列位置,运用板块构造理论说明其形成原因

【思考】

喜马拉雅山

安第斯山脉

落基山脉

阿尔卑斯山

地中海

大西洋

东非大裂谷

马里亚纳海沟

红海

印度洋板块与亚欧板块的碰撞

1.喜马拉雅山:

非洲板块与亚欧板块的碰撞

2.阿尔卑斯山脉:

太平洋板块和美洲板块的碰撞

3.落基山脉:

南极洲板块和美洲板块的碰撞

4.安第斯山脉:

非洲板块与太平洋板块的张裂

5.红海:

美洲板块与亚欧板块及非洲板块的相互张裂

6.大西洋:

7.马里亚纳海沟、台湾岛:

亚欧板块与太平洋板块的碰撞

地质构造与地表形态

地质构造

指地壳运动留下的“痕迹”

岩层弯曲 形成地貌 岩层新老关系

背斜

向斜

向上隆起

山岭

向下凹陷

山谷

中间新,两翼老

中间老,两翼新

1.判断甲、乙两地何处是背斜,何处是向斜。

2.解释甲地成为山岭、乙地成为谷地的原因。

乙处是背斜,背斜顶部受到张力,容易被侵蚀,往往形成谷地;

甲处是向斜,向斜槽部受到挤压,岩石坚硬,不易被侵蚀,反而形成山岭。

背斜找油、气;向斜找煤矿、水

典型类型 地垒 地堑

断块运动方向

典型地貌

代表地区

两断块之间相对上升处

断块山

谷地、盆地

华山、庐山、泰山

汾河谷地、渭河谷地、吐鲁番盆地

两断块之间相对下降处

断层

江西庐山

断层处,岩石破碎,易被风化侵蚀谷地,常常有河、湖、泉发育

不能。断层地带岩层不稳定,容易诱发断层活动,产生地震、滑坡、渗漏等不良后果,造成建筑物塌陷。

断层处能否修大型工程

弊:①火山喷发的火山灰和熔岩流,常常破坏田园、建筑; ②有时引起地震; ③造成人员伤亡、经济损失。

利:①带来丰富的地热、温泉,可以用来观光旅游和疗养胜地; ②带来带来肥沃的火山灰土和硫磺等资源,促进当地农业的发展。 ③火山地貌具有科学考察价值。

根据活动情况,火山可分为三类:

一是现代尚在活动或周期性喷发的火山,称为活火山;

二是保持有火山形态和喷发物,但无喷发历史记录,也无活动性表现的火山,称为死火山;

三是长期没有喷发,但将来还会喷发的火山,称为休眠火山。

风化作用与地表形态

Weathering and surface morphology

壹

二、风化作用与地表形态

外力塑造地貌始于风化作用

指地表或接近地表的岩石在温度变化、大气、水及生物影响下原地发生的破坏作用。

分为物理风化、化学风化、生物风化

风化结果:岩石变碎、变小

物理风化是指岩石在(温度变化、冻融、有机体、水、风和重力)物理机械作用下崩解、破碎成大小不一碎屑和颗粒的过程

分布在干旱、半干旱地区——日温差、年温差较大,物理风化显著。

物理风化作用—机械碎化

Physical weathering - mechanical fragmentation

是指岩石在氧、二氧化碳、水以及生物的作用下发生分解,使其化学成分发生变化,形成新物质的过程。

常见的流水溶蚀地貌有溶蚀石灰岩[喀斯特地貌]和[丹霞地貌]

化学风化作用

Chemical weathering water dissolution

生物风化作用——根劈作用

生物对岩石、矿物产生机械的和化学的破坏作用,称为生物风化作用。

生物对母岩的破坏方式既有机械作用[根劈作用],也有生物化学作用,既有直接的作用也有间接的作用。

构造抬升区

构造稳定区/沉降区

下切侵蚀

溯源侵蚀

沉积作用为主

侵蚀作用为主

侧向侵蚀

冲积平原

三角洲

侵蚀地貌

沉积地貌

流水作用与地表形态

河流中游流水作用

Fluvial process in the middle reaches of the river

凹岸侵蚀

凸岸堆积

凹岸侵蚀

凸岸堆积

凹岸侵蚀,凸岸堆积

牛轭湖

平直河道

形成曲流

出现曲流颈(P)

裁弯取直

出现牛轭湖

凸岸

凹岸

①在平坦地区,河流摆动形成弯曲

②河水不断冲刷与侵蚀河岸,河曲愈来愈弯

③河流自然(或人工)截弯取直,河水从取直部位径直流去,原来弯曲的河道被废弃

④被废弃的河曲成了牛轭湖

其他流水侵蚀地貌

喀斯特地貌(岩溶地貌)

分布:石灰岩广布地区,

我国典型地区:云贵高原

丹霞地貌是由沉积的红色砂岩、砾岩构成,随地壳抬升后,被流水切割侵蚀,山坡崩塌后退,保留下来的红色岩层山块形成了丹霞地貌

(强调红色地层和陡崖坡)

分布如:广东仁化丹霞山、甘肃张掖等。

河流流速与流水外力作用的关系

河流流速越大,侵蚀作用越强;

河流流速越小,沉积作用越强。

河流流速与携带泥沙颗粒粒径之间的关系

河流流速越大,携带泥沙颗粒粒径越大;河流流速越小,携带泥沙颗粒粒径越小。

河流沉积作用的规律

颗粒大、比重大的先沉积;

颗粒小、比重小的后沉积。

沉积作用的规律

洪积-冲积平原

河漫滩平原

河口三角洲

冲积扇

粗

细

河流流出山口,地势趋于平缓,河道变得开阔,水流速度减慢,搬运能力下降,河流携带的泥沙、砾石逐渐沉积而成。(位置、地形、流速、作用)

河漫滩平原

河流流经地势平坦的地区常形成曲流,尤以中下游地区常见。河流在凸岸堆积,枯水季露出水面,形成河漫滩。河流改道或下切侵蚀,河漫滩废弃。多个废弃的河漫滩连接起来,形成河漫滩平原。

河漫滩

河流阶地

河漫滩

河漫滩

阶地

河床

枯水位 洪水位

河谷中枯水期出露、洪水期淹没的部分称为河漫滩。

在河谷两侧常分布有洪水不能淹没的阶梯状地形,称为河流阶地。河流阶地地面平坦,组成物质颗粒较细,土质较为肥沃。

河谷中被水流淹没的部分,随水位涨落而变化。

河床

三角洲

河流流到入海口地区,水下坡度平缓,再加上海水的顶托作用,水流速度减慢,搬运能力下降,河流携带的泥沙逐渐沉积而成。(位置、地形、流速、作用)

风力作用与地表形态

Wind action and surface morphology

叁

风力作用与地表形态

风力作用指风对地表形态的塑造过程。分布范围很广,干旱半干旱区、半湿润区乃至湿润区均有分布。干旱区由于具有干燥多风、地表植被稀疏裸露,风力作用强劲。

主要分布区:干旱、半干旱地区

分类:风力侵蚀地貌、风力堆积地貌

风力作用与地表形态

风蚀作用

风积作用

吹蚀作用

磨蚀作用

沙丘

沙垄

侵蚀地貌

沉积地貌

雅丹地貌

风力

堆积

Wind accumulation

风力

侵蚀

Wind erosion

在风沙搬运的过程中,当风力变弱,或遇到障碍物(如山体阻挡,或地面草丛、建筑物阻碍),或下垫面性质改变时,会对风沙流产生影响,导致沙粒从气流中跌落堆积,从而形成各种形态的沙丘。

缓坡为迎风坡

风

滑动面

角

新月形沙丘

草方格沙障的功能:可以增大地面的粗糙度,削减风力。能截留水分,提高沙层含水量,有利于固沙植物存活。

草方格

石方格

高立式沙障

高立式沙障

高立式沙障可阻止沙丘流动。

第三节 地表形态对人类活动

比较项目 平原地区 山区地区

聚落规模

聚落形态

聚居人口

聚落产业

山区和平原乡村聚落对比

较大

较小

分散,

分散型、条带状

集中,

多团聚型、棋盘式

较多

较少

畜牧业

种植业

总结

北方平原

南方丘陵

西北地区盆地

云贵高原

多分布在绿洲上

多分布在山间盆地

我国不同地区受地形影响,聚落分布特点不同:

规模较大,集中,团聚型、棋盘式

规模较小,分散型、条带状

青藏高原

多分布在地势较为地平的河谷地带

总结

地表形态对聚落的影响