17.古诗三首 共3课时 课件(共49张PPT)

文档属性

| 名称 | 17.古诗三首 共3课时 课件(共49张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 8.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-01-20 17:30:30 | ||

图片预览

文档简介

(共49张PPT)

17.古诗三首

作者简介

李白(701-762),唐代伟大的浪漫主义诗人,字太白,号青莲居士,他一生写了大量歌颂祖国河山,揭露社会黑暗和蔑(miè)视权贵的诗歌,现存近万首诗,他的诗以磅礴[páng bó]雄伟的气势、炽烈[chì liè]奔放的情感、丰富奇丽的想象、大胆惊人的夸张、清新自然的语言,创造出了瑰丽多彩的艺术形象,达到了“笔落惊风雨,诗成泣鬼神”的艺术效果,被称为“诗仙”。

望天门山

唐 李白

天门中断楚江开,

碧水东流至此回。

两岸青山相对出,

孤帆一片日边来。

断 楚 至 孤 帆

duàn chǔ zhì ɡū fān

中断

楚国

清楚

至于

孤单

帆船

断

望/天门山

唐 李白

天门/中断/楚江开,

碧水/东流/至此回。

两岸/青山/相对出,

孤帆/一片/日边来。

望天门山

唐 李白

天门中断楚江开,

碧水东流至此回。

两岸青山相对出,

孤帆一片日边来。

天门 楚江 碧水

青山 孤帆 日

(1)天门山:位于安徽省和县与芜[wú]湖市长江两岸,在江北的叫

西梁山,在江南的叫东梁山(古代又称博望山)。

两山隔江对峙[zhì],形同天设的门户,天门由此得名。

《江南通志》记云:“两山石状晓岩,东西相向,

横夹大江,对峙如门。俗呼梁山曰西梁山,呼博望

山曰东梁山,总谓之天门山。”

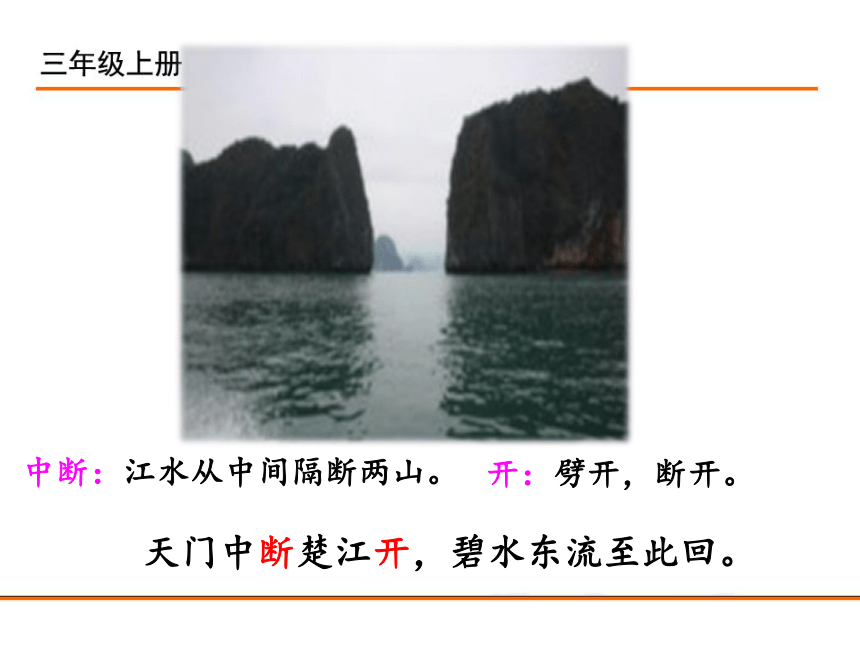

(2)中断:江水从中间隔断两山。

(3)楚江:即长江。因为古代长江中游地带属楚国,所以叫楚江。

(4)开:劈开,断开。

(5)至此:意为东流的江水在这转向北流。一作“直北”。回:

回漩,回转。指这一段江水由于地势险峻方向有所改

变,并更加汹涌。 此:天门山。

(6)两岸青山:分别指东梁山和西梁山。

(7)出:突出,出现。

(8)日边:天边。

(9)日边来:指孤舟从天水相接处的远方驶来,远远望去,仿佛

来自日边。

天门中断楚江开,碧水东流至此回。

开:劈开,断开。

中断:江水从中间隔断两山。

诗意

浩荡的长江把天门山从中劈开,一分为二。

东流而去的长江水经过天门山时形成回旋的水流。

天门中断楚江开,碧水东流至此回。

前两句写出了浩荡东流的长江冲破天门山奔腾而去的壮阔气势,由于两山夹峙,汹涌的长江流经两山之间的狭窄通道时,激起回旋,形成波涛汹涌的奇观。

天门中断楚江开,碧水东流至此回。

读着这句话,让我们感受到( )。

天门山的山势险峻和长江水流湍(tuān)急

一个“开”字,写出了长江冲破一切阻碍的神奇力量;一个“回”字,把水的澎湃和变化无穷描写得淋漓尽致。第一句借山势写出水的汹涌,第二句借水势衬出山的奇险。

两岸青山相对出,孤帆一片日边来。

诗意

两岸高耸的青山隔着长江相峙[zhì]而立,一叶孤舟从日边而来。

两岸青山相对出,孤帆一片日边来。

立

后两句写诗人乘孤舟顺流而下,远处的天门山扑进眼帘。青山有情意,远客有兴致。一个“出”字,不但使本来静止不动的山具有了动态美,而且也蕴含了诗人的喜悦之感。

整首诗意

浩荡的长江把天门山从中劈开,一分为二。

东流而去的长江水经过天门山时形成回旋的水流。

两岸高耸的青山隔着长江相峙[zhì]而立,一叶孤舟从日边而来。

望天门山

天门中断楚江开,

碧水东流至此回。

两岸青山相对出,

孤帆一片日边来。

整首诗围绕一个“望”字展开,描绘的是天门山夹江对峙,长江波澜壮阔的雄奇秀丽的景色。

会写的字

断 楚 至 孤 帆

第二课时

饮湖上初晴后雨

饮

初

西湖

会写的字

饮初

苏轼(1037—1101),字子瞻,一字和仲,号东坡居士,眉州眉山(今属四川)人。与父苏洵、弟苏辙合称“三苏”。其文纵横恣肆,为“唐宋八大家”之一。其诗题材广阔,清新豪健,善用夸张比喻,独具风格。与黄庭坚并称“苏黄”。词开豪放一派,与辛弃疾并称“苏辛”。 又工书画。有《东坡七集》《东坡易传》《东坡书传》《东坡乐府》等。

苏轼特别喜欢西湖,他第一次来到杭州就觉得这里特别熟悉,几乎成为了他的第二故乡,他在杭州两次做官,像爱自己的家一样治理杭州,西湖在当时也会遇到污染的问题,他在西湖兴修水利,建起了“苏堤”和“三潭映月”两道独特的景观。

饮湖上初晴后雨

宋(苏轼)

水光潋滟晴方好,

山色空蒙雨亦奇。

欲把西湖比西子,

淡妆浓抹总相宜。

我乘舟坐在西湖上饮酒欣赏美景,刚开始的时候是阳光明媚,后来忽然下起了雨。

饮 初 亦 抹 宜

yǐn chū yì mǒ yí

饮酒 初中 亦是 淡妆浓抹 适宜

抹粉 涂抹

mǒ mǒ

抹布 抹桌子

mā mā

饮湖上/初晴后雨

宋(苏轼)

水光/潋滟/晴/方好,山色/空蒙/雨/亦奇。

欲把/西湖/比/西子,淡妆/浓抹/总/相宜。

饮湖上初晴后雨

宋 苏轼

水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。

晴天时,西湖碧波荡漾,波光粼粼,多么美好。

波光粼粼,波光闪动

饮湖上初晴后雨

宋 苏轼

水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。

朦朦胧胧、云雾迷漫、隐隐约约、若隐若现

亦奇

雨天时,西湖云雾迷蒙,群山若隐若现,景致也很奇妙 。

晴天时,西湖碧波荡漾,波光粼粼,多么美好;

雨天时,西湖云雾迷蒙,群山若隐若现,景致也很奇妙。

饮湖上初晴后雨

宋 苏轼

水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。

欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

比西子

西湖就像西施一样,无论是淡雅妆饰,还是盛装打扮,不管是睛是雨,都神韵独特。

比喻

西子指西施,它是春秋时期越国的美女。与王昭君、貂蝉、杨玉环并称四大美人。其中西施居首,是美的化身和代名词。传说西施在河边洗衣,鱼儿看到西施的美貌以后都忘记了游动,沉了下去。

总相宜

这句诗把( )比作( ),让我们感受到( )。

西湖

西子

西湖的景色美不胜收

整首诗意

晴天时,西湖碧波荡漾,波光粼粼,多么美好;雨天时,西湖云雾迷蒙,群山若隐若现,景致也很奇妙。

西湖就像西施一样,无论是淡雅妆饰,还是盛装打扮,不管是睛是雨,都神韵独特。

饮湖上初晴后雨

宋 苏轼

水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。

欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

第三课时

刘禹锡(772~842)

唐代文学家、哲学家,诗人。字梦得,洛阳(今属河南)人。其诗通俗清新,善用比兴手法寄托政治内容。《竹枝词》《柳枝词》和《插田歌》等组诗,富有民歌特色,为唐诗中别开生面之作。有《刘梦得文集》。

望/洞庭

湖光/秋月/两相和,

潭面/无风/镜未磨。

遥望/洞庭/山水翠,

白银/盘里/一青螺。

镜 未 磨 遥

银 盘 庭

jìnɡ wèi mó yáo

yín pán tínɡ

镜子

未来

磨刀

遥远

银白

盘子

洞庭湖

法庭

境一镜 末一未 摇一遥 很一银 挺一庭

磨刀 打磨

mó mó

石磨 磨盘

mò mò

会写的字

镜 未 磨 遥 银 盘

望洞庭

唐 刘禹锡

湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨。

遥望洞庭山水翠,白银盘里一青螺。

(1)望:从远处看。

(2)洞庭:湖名,在今湖南省北部。

(3)湖光:湖面的波光。

(4)两:指湖光和秋月。

(5)和:和谐,优美。

(6)潭面:指湖面。

(7)镜未磨:古人的镜子用铜制作、磨成。这里是说湖面无风,水平如镜。

(8)山:指洞庭湖中的君山。

(9)白银盘:形容平静而又清的洞庭湖面。

(10)青螺:这里用来形容洞庭湖中的君山。

望洞庭

唐 刘禹锡

湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨。

秋月映照下的洞庭湖,湖面风平浪静,犹如一面尚未打磨的镜子。

潭面

镜

比喻,把潭面比作铜镜

望洞庭

唐 刘禹锡

湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨。

遥望洞庭山水翠,白银盘里一青螺。

遥望洞庭

望洞庭

点题

比喻,把( )比作白银盘,把( )比作一青螺。

洞庭湖

君山

远远望去,洞庭湖如同白银盘,盛放着像青螺一样的君山。

秋月映照下的洞庭湖,湖面风平浪静,犹如一面尚未打磨的镜子。远远望去,洞庭湖如同白银盘,盛放着像青螺一样的君山。

望洞庭

唐 刘禹锡

湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨。

遥望洞庭山水翠,白银盘里一青螺。

此诗描写了秋夜月光下洞庭湖的优美景色。首句描写湖水与素月交相辉映的景象,第二句描绘无风时湖面平静的情状,第三、四句集中描写湖中的君山。全诗极富有浪漫色彩的奇思异彩,通过对洞庭湖高旷清超的描写,充分表现出诗人的奇思异彩,表达了诗人对洞庭湖的喜爱和赞美之情。

题君山 唐 雍陶 烟波不动影沉沉,

碧色全无翠色深。 疑是水仙梳洗处,

一螺青黛镜中心。

晓出净慈寺送林子方

宋 杨万里

风光不与四时同

毕竟西湖六月中

飞流直下三千尺

疑是银河落九天

——《望庐山瀑布》

17.古诗三首

作者简介

李白(701-762),唐代伟大的浪漫主义诗人,字太白,号青莲居士,他一生写了大量歌颂祖国河山,揭露社会黑暗和蔑(miè)视权贵的诗歌,现存近万首诗,他的诗以磅礴[páng bó]雄伟的气势、炽烈[chì liè]奔放的情感、丰富奇丽的想象、大胆惊人的夸张、清新自然的语言,创造出了瑰丽多彩的艺术形象,达到了“笔落惊风雨,诗成泣鬼神”的艺术效果,被称为“诗仙”。

望天门山

唐 李白

天门中断楚江开,

碧水东流至此回。

两岸青山相对出,

孤帆一片日边来。

断 楚 至 孤 帆

duàn chǔ zhì ɡū fān

中断

楚国

清楚

至于

孤单

帆船

断

望/天门山

唐 李白

天门/中断/楚江开,

碧水/东流/至此回。

两岸/青山/相对出,

孤帆/一片/日边来。

望天门山

唐 李白

天门中断楚江开,

碧水东流至此回。

两岸青山相对出,

孤帆一片日边来。

天门 楚江 碧水

青山 孤帆 日

(1)天门山:位于安徽省和县与芜[wú]湖市长江两岸,在江北的叫

西梁山,在江南的叫东梁山(古代又称博望山)。

两山隔江对峙[zhì],形同天设的门户,天门由此得名。

《江南通志》记云:“两山石状晓岩,东西相向,

横夹大江,对峙如门。俗呼梁山曰西梁山,呼博望

山曰东梁山,总谓之天门山。”

(2)中断:江水从中间隔断两山。

(3)楚江:即长江。因为古代长江中游地带属楚国,所以叫楚江。

(4)开:劈开,断开。

(5)至此:意为东流的江水在这转向北流。一作“直北”。回:

回漩,回转。指这一段江水由于地势险峻方向有所改

变,并更加汹涌。 此:天门山。

(6)两岸青山:分别指东梁山和西梁山。

(7)出:突出,出现。

(8)日边:天边。

(9)日边来:指孤舟从天水相接处的远方驶来,远远望去,仿佛

来自日边。

天门中断楚江开,碧水东流至此回。

开:劈开,断开。

中断:江水从中间隔断两山。

诗意

浩荡的长江把天门山从中劈开,一分为二。

东流而去的长江水经过天门山时形成回旋的水流。

天门中断楚江开,碧水东流至此回。

前两句写出了浩荡东流的长江冲破天门山奔腾而去的壮阔气势,由于两山夹峙,汹涌的长江流经两山之间的狭窄通道时,激起回旋,形成波涛汹涌的奇观。

天门中断楚江开,碧水东流至此回。

读着这句话,让我们感受到( )。

天门山的山势险峻和长江水流湍(tuān)急

一个“开”字,写出了长江冲破一切阻碍的神奇力量;一个“回”字,把水的澎湃和变化无穷描写得淋漓尽致。第一句借山势写出水的汹涌,第二句借水势衬出山的奇险。

两岸青山相对出,孤帆一片日边来。

诗意

两岸高耸的青山隔着长江相峙[zhì]而立,一叶孤舟从日边而来。

两岸青山相对出,孤帆一片日边来。

立

后两句写诗人乘孤舟顺流而下,远处的天门山扑进眼帘。青山有情意,远客有兴致。一个“出”字,不但使本来静止不动的山具有了动态美,而且也蕴含了诗人的喜悦之感。

整首诗意

浩荡的长江把天门山从中劈开,一分为二。

东流而去的长江水经过天门山时形成回旋的水流。

两岸高耸的青山隔着长江相峙[zhì]而立,一叶孤舟从日边而来。

望天门山

天门中断楚江开,

碧水东流至此回。

两岸青山相对出,

孤帆一片日边来。

整首诗围绕一个“望”字展开,描绘的是天门山夹江对峙,长江波澜壮阔的雄奇秀丽的景色。

会写的字

断 楚 至 孤 帆

第二课时

饮湖上初晴后雨

饮

初

西湖

会写的字

饮初

苏轼(1037—1101),字子瞻,一字和仲,号东坡居士,眉州眉山(今属四川)人。与父苏洵、弟苏辙合称“三苏”。其文纵横恣肆,为“唐宋八大家”之一。其诗题材广阔,清新豪健,善用夸张比喻,独具风格。与黄庭坚并称“苏黄”。词开豪放一派,与辛弃疾并称“苏辛”。 又工书画。有《东坡七集》《东坡易传》《东坡书传》《东坡乐府》等。

苏轼特别喜欢西湖,他第一次来到杭州就觉得这里特别熟悉,几乎成为了他的第二故乡,他在杭州两次做官,像爱自己的家一样治理杭州,西湖在当时也会遇到污染的问题,他在西湖兴修水利,建起了“苏堤”和“三潭映月”两道独特的景观。

饮湖上初晴后雨

宋(苏轼)

水光潋滟晴方好,

山色空蒙雨亦奇。

欲把西湖比西子,

淡妆浓抹总相宜。

我乘舟坐在西湖上饮酒欣赏美景,刚开始的时候是阳光明媚,后来忽然下起了雨。

饮 初 亦 抹 宜

yǐn chū yì mǒ yí

饮酒 初中 亦是 淡妆浓抹 适宜

抹粉 涂抹

mǒ mǒ

抹布 抹桌子

mā mā

饮湖上/初晴后雨

宋(苏轼)

水光/潋滟/晴/方好,山色/空蒙/雨/亦奇。

欲把/西湖/比/西子,淡妆/浓抹/总/相宜。

饮湖上初晴后雨

宋 苏轼

水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。

晴天时,西湖碧波荡漾,波光粼粼,多么美好。

波光粼粼,波光闪动

饮湖上初晴后雨

宋 苏轼

水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。

朦朦胧胧、云雾迷漫、隐隐约约、若隐若现

亦奇

雨天时,西湖云雾迷蒙,群山若隐若现,景致也很奇妙 。

晴天时,西湖碧波荡漾,波光粼粼,多么美好;

雨天时,西湖云雾迷蒙,群山若隐若现,景致也很奇妙。

饮湖上初晴后雨

宋 苏轼

水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。

欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

比西子

西湖就像西施一样,无论是淡雅妆饰,还是盛装打扮,不管是睛是雨,都神韵独特。

比喻

西子指西施,它是春秋时期越国的美女。与王昭君、貂蝉、杨玉环并称四大美人。其中西施居首,是美的化身和代名词。传说西施在河边洗衣,鱼儿看到西施的美貌以后都忘记了游动,沉了下去。

总相宜

这句诗把( )比作( ),让我们感受到( )。

西湖

西子

西湖的景色美不胜收

整首诗意

晴天时,西湖碧波荡漾,波光粼粼,多么美好;雨天时,西湖云雾迷蒙,群山若隐若现,景致也很奇妙。

西湖就像西施一样,无论是淡雅妆饰,还是盛装打扮,不管是睛是雨,都神韵独特。

饮湖上初晴后雨

宋 苏轼

水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。

欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

第三课时

刘禹锡(772~842)

唐代文学家、哲学家,诗人。字梦得,洛阳(今属河南)人。其诗通俗清新,善用比兴手法寄托政治内容。《竹枝词》《柳枝词》和《插田歌》等组诗,富有民歌特色,为唐诗中别开生面之作。有《刘梦得文集》。

望/洞庭

湖光/秋月/两相和,

潭面/无风/镜未磨。

遥望/洞庭/山水翠,

白银/盘里/一青螺。

镜 未 磨 遥

银 盘 庭

jìnɡ wèi mó yáo

yín pán tínɡ

镜子

未来

磨刀

遥远

银白

盘子

洞庭湖

法庭

境一镜 末一未 摇一遥 很一银 挺一庭

磨刀 打磨

mó mó

石磨 磨盘

mò mò

会写的字

镜 未 磨 遥 银 盘

望洞庭

唐 刘禹锡

湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨。

遥望洞庭山水翠,白银盘里一青螺。

(1)望:从远处看。

(2)洞庭:湖名,在今湖南省北部。

(3)湖光:湖面的波光。

(4)两:指湖光和秋月。

(5)和:和谐,优美。

(6)潭面:指湖面。

(7)镜未磨:古人的镜子用铜制作、磨成。这里是说湖面无风,水平如镜。

(8)山:指洞庭湖中的君山。

(9)白银盘:形容平静而又清的洞庭湖面。

(10)青螺:这里用来形容洞庭湖中的君山。

望洞庭

唐 刘禹锡

湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨。

秋月映照下的洞庭湖,湖面风平浪静,犹如一面尚未打磨的镜子。

潭面

镜

比喻,把潭面比作铜镜

望洞庭

唐 刘禹锡

湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨。

遥望洞庭山水翠,白银盘里一青螺。

遥望洞庭

望洞庭

点题

比喻,把( )比作白银盘,把( )比作一青螺。

洞庭湖

君山

远远望去,洞庭湖如同白银盘,盛放着像青螺一样的君山。

秋月映照下的洞庭湖,湖面风平浪静,犹如一面尚未打磨的镜子。远远望去,洞庭湖如同白银盘,盛放着像青螺一样的君山。

望洞庭

唐 刘禹锡

湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨。

遥望洞庭山水翠,白银盘里一青螺。

此诗描写了秋夜月光下洞庭湖的优美景色。首句描写湖水与素月交相辉映的景象,第二句描绘无风时湖面平静的情状,第三、四句集中描写湖中的君山。全诗极富有浪漫色彩的奇思异彩,通过对洞庭湖高旷清超的描写,充分表现出诗人的奇思异彩,表达了诗人对洞庭湖的喜爱和赞美之情。

题君山 唐 雍陶 烟波不动影沉沉,

碧色全无翠色深。 疑是水仙梳洗处,

一螺青黛镜中心。

晓出净慈寺送林子方

宋 杨万里

风光不与四时同

毕竟西湖六月中

飞流直下三千尺

疑是银河落九天

——《望庐山瀑布》

同课章节目录

- 第一单元

- 1 大青树下的小学

- 2 花的学校

- 3 *不懂就要问

- 习作:猜猜他是谁

- 语文园地

- 第二单元

- 4 古诗三首

- 5 铺满金色巴掌的水泥道

- 6 秋天的雨

- 7 *听听,秋的声音

- 习作:写日记

- 语文园地

- 第三单元

- 8 卖火柴的小女孩

- 9 *那一定会很好

- 10 在牛肚子里旅行

- 11 *一块奶酪

- 习作:我来编童话

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第四单元

- 12 总也倒不了的老屋

- 13* 胡萝卜先生的长胡子

- 14* 小狗学叫

- 口语交际:名字里的故事

- 习作:续写故事

- 语文园地

- 第五单元

- 15 搭船的鸟

- 16 金色的草地

- 习作例文

- 习作:我们眼中的缤纷世界

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 富饶的西沙群岛

- 19 海滨小城

- 20 美丽的小兴安岭

- 习作:这儿真美

- 语文园地

- 第七单元

- 21 大自然的声音

- 22 读不完的大书

- 23 父亲、树林和鸟

- 口语交际:身边的“小事”

- 习作:我有一个想法

- 语文园地

- 第八单元

- 24 司马光

- 25 掌声

- 26 灰雀

- 27 *手术台就是阵地

- 口语交际:请教

- 习作:那次玩得真高兴

- 语文园地