高中语文统编版必修下册--16.2 六国论(课件)(共127张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版必修下册--16.2 六国论(课件)(共127张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-01-20 11:18:12 | ||

图片预览

文档简介

(共127张PPT)

第16课 阿房宫赋 *六国论

*六国论

预习任务

生平 苏洵(1009—1066),字明允,眉州眉山(今四川眉山)人。北宋文学家,与

其子苏轼、苏辙合称“三苏”,均被列入“唐宋八大家”。年二十七,始发

愤为学。岁余举进士,又举茂才等,皆不中。乃悉焚所为文,闭户益读

书,遂通六经、百家之说,下笔顷刻数千言。至和、嘉祐年间,与二子

轼、辙同至京师。欧阳修上其所著《权书》《衡论》等,士大夫争相传诵。宰相韩琦奏于朝,除秘书省校书郎。历任霸州文安县主簿。与姚辟同修建隆以来礼书,为《太常因革礼》一百卷。书成而卒。苏洵是有政治抱负的人。他说他作文的主要目的是“言当世之要”,是为了“施之于今”。他认为,要治理好国家,必须“审势”“定所尚”。他主张“尚威”,加强吏治,破苟且之心和怠惰之气,激发天下人的进取心,使宋王朝振兴。由于苏洵比较了解社会实际,又善于总结历史的经验教训,以古为鉴,因此,他的政论文中尽管不免有迂阔偏颇之论,但不少观点还是切中时弊的

作品 诗作:《云兴于山》《有骥在野》等。

散文:《六国论》《管仲论》《辨奸论》等。

文集:《权书》《衡论》《嘉祐集》等

评价 其文言当世之要,颇喜言兵;指事析理,引物托喻;烦能不乱,肆能不流。 ——曾巩

北宋建国后一百年间,北宋军队与辽、西夏军队历经大小六十余战,败多胜少。到北宋中期,军费开支浩大,财政入不敷出,社会矛盾尖锐,政治上专制腐败,军事上骄惰无能,外交上极端软弱。1004年,辽大举攻宋,直逼黄河北岸的澶州城下,威胁宋都,宰相寇准力主抗辽,宋打了胜仗,但北宋最高统治者面对有利的形势却屈辱求和,与之订立“澶渊之盟”。北宋每年要向辽纳银二十万两,绢三十万匹;向西夏纳银十万两,绢二十万匹,茶三万斤。这样贿赂的结果是助长了辽、西夏的气焰,加重了人民的负担,极大地损伤了国力,带来了无穷的祸患。北宋这种输币、纳贡求和的办法,与“六国”赂秦而求“一夕安寝”的政策极为相似。所以,苏洵写了《六国论》,以“六国破灭之道”来进行讽谏,希望北宋统治者改弦更张,勿蹈覆辙。

1.论

“论”是古代论说文体中的一种,要求析理透辟。它也是散文的一种,以论证为主,其特点是善于说理。分为两种:①政论:主要用于发表作者对于时政的见解和主张。②史论:通过评论历史,总结历史教训,为当时统治者提供治国借鉴。“六国论”在这里是一个省略式短语,实际应是“六国破灭之论”。文章旨在分析六国失败的原因,借古讽今。

2.六国

六国,又称山东六国,指崤山以东的六个国家:齐、楚、燕、韩、赵、魏。当时天下战国七雄,西方的秦国与东方的六国对立,六国合纵以抗秦,后都为秦国所灭,因此经常合称“六国”。秦国采取“远交近攻”的军事战略,韩、魏、楚三国都紧靠秦国,因此直接受到秦国的威胁和侵略,在秦国强大的军事和外交攻势下,纷纷割地求和,但最终仍为秦国所灭。

3.唐宋八大家

又称“唐宋散文八大家”,是唐代和宋代八位散文家的合称,分别为唐代的柳宗元、韩愈和宋代的欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、王安石、曾巩八位。

“暴”同“曝”,暴露

“厌”同“餍”,满足

“当”同“倘”,如果

表示由于上文所说的情况,引出下文的结果。相当于现代汉语的“以至”“以至于”。

它的实际数量。

泛指祖辈、父辈。

智谋和力量。

先例,旧事。

可以凭借。

没有采取行动,不去。

动词,招致

动词,召请

形容词,快、迅速

形容词,旧的、原有的

连词,所以、因此

名词,老交情、旧交

名词,缘故、原因

动词,作为

动词,成为

前一个“为”,动词,治理;后一个“为”,介词,表被动

介词,向、对

两个“为”,动词,是、成为;第三个“为”,语气助词

(3)

连词,和、同

动词,亲近、亲附

动词,给予、赠予

动词,参与,这里有“欣赏”“领悟”之意

介词,因为

介词,凭借、用

连词,来

介词,用、把

连词,表示修饰关系

形容词作动词,保全

名词作状语,从道理上

时间名词作状语,一天天地、一月月地

名词作动词,礼遇

名词作动词,侍奉

名词作动词,坚持正义

5.特殊句式

(1)与嬴而不助五国也(________________________)

(2)较秦之所得,与战胜而得者(_________________________________)

(3)洎牧以谗诛(______________________________________)

(4)为国者无使为积威之所劫哉(___________________________)

(5)赂秦而力亏,破灭之道也(_____________________________)

(6)其势弱于秦(____________________________________)

(7)赵尝五战于秦(___________________________________)

(8)苟以天下之大(_______________________________)

省略句,省略主语“齐”

省略句,应为“较秦(收受贿赂)之所得”

被动句,“诛”,动词本身具有被动意味

被动句,“为……所”表被动

判断句,“……也”表判断

状语后置句,应为“其势于秦弱”

状语后置句,应为“赵尝于秦五战”

定语后置句,应为“苟以大之天下”

必学任务

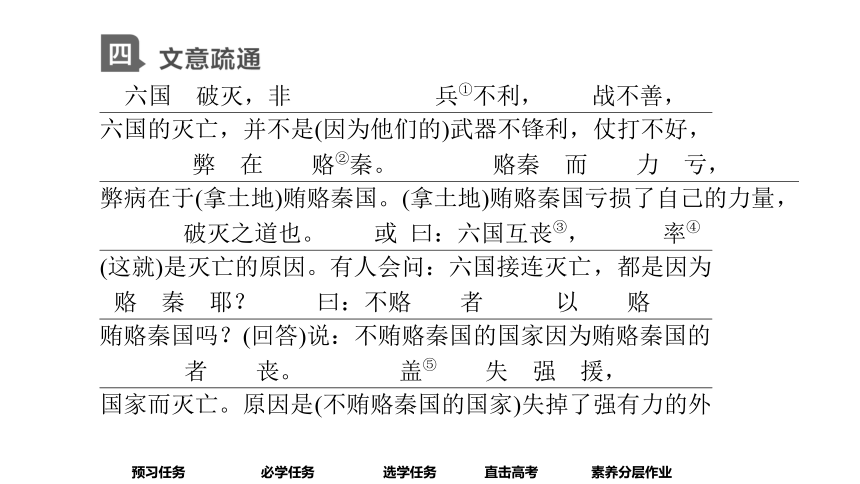

本文着重论述六国破灭的原因——“赂秦”“不赂者以赂者丧”。但作者并非为论史而论史,而是以此作为立论的依据,借古讽今,批评北宋王朝对辽、西夏的袭扰采取以赂求和、苟且偷安的退让政策。作者希望北宋统治者以六国为鉴,不要一味贿赂以求苟安,而要奋起御侮,积极谋求“不赂而胜之”之道。

答案 ①“六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦” ②“赂秦而力亏,破灭之道也” ③“不赂者以赂者丧” ④正反

1.本文的中心论点是① 。分论点是② ;③ 。两个分论点分别从④ 两个方面进一步揭示中心论点,使中心论点完备周密,在逻辑上站稳了脚跟。

答案

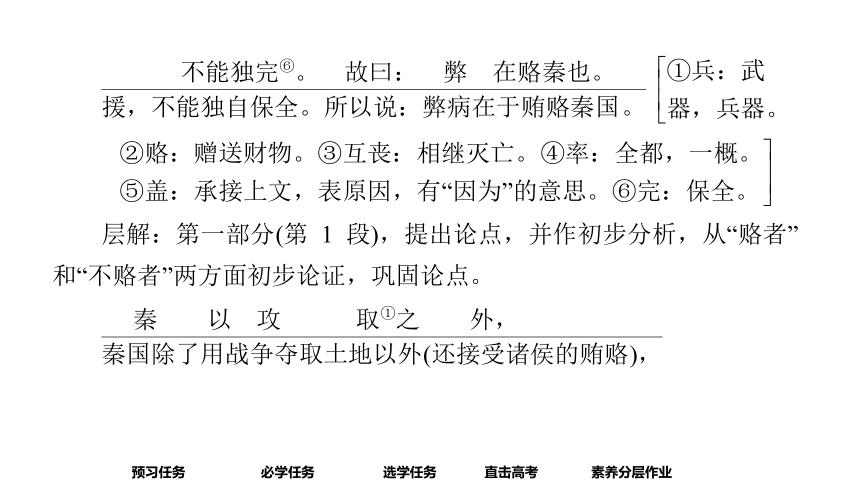

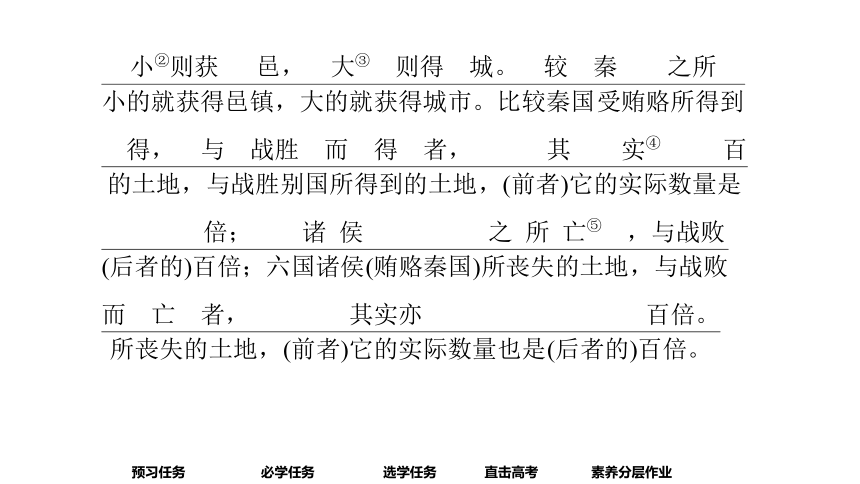

答案 通过对比进行论证。先以秦“攻取”获得土地与受赂所得土地进行对比,再以诸侯赂秦所亡与“战败而亡”作对比,说明“赂秦”造成的严重后果;接着以六国先祖创业的艰辛与子孙的无能作对比,说明割地赂秦是有愧祖先的事,同时也反映了诸侯中以地事秦的情况;接着以“诸侯之地有限”与“暴秦之欲无厌”作对比,以“奉之弥繁”与“侵之愈急”作对比,说明以地赂秦对国家安危没有什么好处。这段论述,从事实与道理两个方面证明了赂秦是不可取的。

2.作者在第1段中说“赂秦而力亏,破灭之道也”,课文第2段是怎样来证明这个分论点的?

我的答案:﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

答案

答案 文中作了以下假设:韩、魏、楚三国不割地赂秦,齐不亲附于秦,燕国不用荆轲刺秦王的计策,赵国良将李牧还活着。用假设推理的方式,将“弊在赂秦”的道理说得更加透彻,说明只有用武力抵抗才能救亡图存。

3.第3段最后用了哪些假设来论证“弊在赂秦”这一观点?有何作用?

我的答案:﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

答案

答案 ①肯定语气,对人们“错误”观点的批判。②嘲讽语气,对投降派“赂秦”后果的愤恨之情。③悲愤语气,未战先败,简直是一种耻辱。④无奈语气,六国不能团结应对秦国,独木难成林,齐国也不得不走向灭亡。

答案

答案 不好。第5段才是作者写作的重点,揭示了作者的写作目的。第5段有极强的现实针对性,因为北宋正是为辽、西夏“积威之所劫”而年年纳币。如果删去第5段,文章就成了单纯的六国破灭论,而不再具有讽喻现实的意义,这是违背作者的写作意图的。

5.如果将第4段末句改为“为国者无使为积威之所劫,可不慎哉”,并删去第5段,文章也是完整的。这样改好不好?

我的答案:﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

答案

其次,从布局上看,本文是从论史逐步转向论策的。因此从第3段开始,作者先肯定燕、赵的“远略”,接着又批评了他们的错策。循此继进,作者又为六国设想出总体的战略:第一步,不赂秦,不附于秦,不派刺客,不杀良将;第二步,“以赂秦之地封天下之谋臣,以事秦之心礼天下之奇才,并力西向”。这样的设想是为下文“不赂而胜之”作铺垫的。这个总体的战略设想也是针对北宋朝廷说的。如果删去第5段,上面这些话就变成无的之矢了。

答案

假设论证

假设论证,即用假设性的语言,把事物之间的逻辑关系揭示出来,使别人信服。标志性词语通常为“如果……那么”“假如(倘若)……怎能”等。进行假设性的分析,如果举的例子是正面的,那么就从反面来假设分析;如果举的例子是反面例子,就从正面来进行假设分析。这种方法能进一步揭示论点与论据之间内在的逻辑关系,增强文章的说服力。如在《阿房宫赋》一文中,有“使六国各爱其人”“使秦复爱六国之人”等假设论证,《六国论》中苏洵也运用了一系列的假设,如为六国设图存之道:一是用谋臣,“以赂秦之地封天下之谋臣”;二是礼贤下士,“以事秦之心礼天下之奇才”;三是六国联合,“并力西向”。

『针对练笔』

请运用假设论证的方法,围绕“照镜子”这个话题写一段文字,200字左右。

答:﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

答案 (示例)李世民懂得镜子的作用,能把魏征批评他的话当作“镜子”,随时对照;又能懂得“以铜为鉴,可以正衣冠;以史为鉴,可以知兴替;以人为鉴,可以明得失”,这难道不是一个很会“照镜子”的人吗?李世民正是做到了“以史为鉴”“以人为鉴”,从而“知兴替”“明得失”,而成为一代明君。(假设论证)假如当初唐太宗非但不听取魏征的逆耳忠言,反而因丑处被照、短处被揭,恼羞成怒而将“镜子”弃之,砸之,又哪会有“贞观之治”的太平盛世?(观点:学会“照镜子”方能正确认识自己、提高自己。)

答案

选学任务

群文任务

阅读下面三篇文章,完成后面的探究任务。

选文一 六国论

[宋]苏辙

尝读六国世家,窃怪天下之诸侯,以五倍之地,十倍之众,发愤西向,以攻山西千里之秦,而不免于灭亡。常为之深思远虑,以为必有可以自安之计。盖未尝不咎其当时之士,虑患之疏,而见利之浅,且不知天下之势也。

夫秦之所与诸侯争天下者,不在齐、楚、燕、赵也,而在韩、魏之郊;诸侯之所与秦争天下者,不在齐、楚、燕、赵也,而在韩、魏之野。秦之有韩、魏,譬如人之有腹心之疾也。韩、魏塞秦之冲,而蔽山东之诸侯,故夫天下之所重者,莫如韩、魏也。

昔者范雎用于秦而收韩,商鞅用于秦而收魏,昭王未得韩、魏之心,而出兵以攻齐之刚、寿,而范雎以为忧。然则秦之所忌者可以见矣。秦之用兵于燕、赵,秦之危事也。越韩过魏而攻人之国都,燕、赵拒之于前,而韩、魏乘之于后,此危道也。而秦之攻燕、赵,未尝有韩、魏之忧,则韩、魏之附秦故也。夫韩、魏,诸侯之障,而使秦人得出入于其间,此岂知天下之势邪?委区区之韩、魏,以当虎狼之强秦,彼安得不折而入于秦哉?韩、魏折而入于秦,然后秦人得通其兵于东诸侯,而使天下遍受其祸。

夫韩、魏不能独当秦,而天下之诸侯藉之以蔽其西,故莫如厚韩亲魏以摈秦。秦人不敢逾韩、魏以窥齐、楚、燕、赵之国,而齐、楚、燕、赵之国因得以自完于其间矣。以四无事之国,佐当寇之韩、魏,使韩、魏无东顾之忧,而为天下出身以当秦兵。以二国委秦,而四国休息于内,以阴助其急,若此可以应夫无穷。彼秦者将何为哉?不知出此,而乃贪疆场尺寸之利,背盟败约,以自相屠灭,秦兵未出,而天下诸侯已自困矣。至使秦人得伺其隙以取其国,可不悲哉!

选文二 六国论

[元]李桢

宋二苏氏论六国徒事割地赂秦,自弱、取夷灭,不知坚守纵约;齐、楚、燕、赵不知佐韩、魏以摈秦:以为必如是,而后秦患可纾。

夫后世之所以恶秦者,岂非以其暴邪?以余观之,彼六国者皆欲为秦所为,未可专以罪秦也。当是时,东诸侯之六国也,未有能愈于秦者也;其溺于攻伐,习于虞诈,强食而弱肉者,视秦无异也。兵连祸结,曾无虚岁。向使有擅形便之利如秦者,而又得天助焉,未必不复增一秦也。惟其终不克为秦之所为,是以卒自弱,而取夷灭。当苏秦之始出也,

固尝欲用秦,而教之吞天下矣。诚知其易也。使秦过用之,彼其所以为秦谋者,一忧夫张仪也。惟其不用,而转而说六国以纵亲,彼岂不逆知天纵约之不可保哉?其心特苟以弋一时之富贵,幸终吾身而约不败。其激怒张仪而入之于秦,意可见也,洹水之盟,曾未逾年,而齐、魏之师已为秦出矣。夫张仪之辨说,虽欲以散纵而就衡,顾其言曰,亲昆弟同父母,尚有争钱财,而欲恃诈伪反覆,所以状衰世人之情,非甚谬也。彼六国相图以攻取,相尚以诈力,非有昆弟骨肉之亲,其事又非特财用之细也。而衡人方日挟强秦之威柄,张喙而恐喝之,即贤智如燕昭者,犹且俯首听命,谢过不遑,乃欲责以长保纵亲,以相佐助,岂可得哉!

所以然者,何也?则以误于欲为秦之所为也。六国皆欲为秦之所为,而秦独为之,而遂焉者,所谓得天助云尔。嗟夫!自春秋以来,兵祸日炽;迄乎战国,而生民之荼毒,有不忍言者。天之爱民甚矣,岂其使六七君者,肆于人上,日驱无辜之民,胼手胝足、暴骸中野,以终刘于虐乎?其必不尔矣!是故秦不极强,不能灭六国而帝,不帝,则其恶未极,其恶未盈,亦不能以速亡。凡此者,皆天也,亦秦与六国之自为之也。后之论者,何厚于六国,而必为之图存也哉!

曰:“若是,则六国无术以自存乎?”曰:“奚为其无术也。焉独存,虽王可也。孟子尝以仁义说梁、齐之君矣,而彼不用也,可慨也夫。”

选文三 苏洵、苏辙、李桢三篇《六国论》比较

陈友冰

战国后期,山东的齐、楚、燕、赵、韩、魏六国合纵,对抗函谷关西的秦国,当时无论是内在力量还是外表声势,六国都大大超过偏于西隅的秦国,但其结局恰恰是六国纵散约败,一个个被秦国蚕食鲸吞。公元前221年,嬴政终于横扫六合,登上始皇帝的宝座。这一引人注目的历史现象,一直引起历代学者的深思,使其纷纷探究其中的原因,力图对此作出正确的解释,以为史鉴。北宋苏氏父子和元代李桢的《六国论》,就是其中很有代表性的三篇。他们由于立场、观点不同,

观察问题的角度不同,所以对六国破灭这一历史事件却得出了不同的结论。值得注意的是,他们的结论虽然不同,但又都能言之成理,史论虽不全面却又都持之有故,而且选材典型、论证周密,皆具有很强的说服力。因此,比较一下他们在确立论点、选择材料、组织论证时的不同方法,分析一下他们之间差异产生的原因,对我们今天从不同角度思考这一历史现象,乃至论说文的教学与写作,是有帮助的。

一

苏洵的《六国论》认为:六国败亡的原因在于赂秦,“赂秦而力亏,破灭之道也”。全文就围绕这样一个中心论点来选择材料、进行论证。

文章一开头就紧扣题目,一语破的:“六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。”这里采用不相容的选言判断:“非兵不利,战不善”,目的在于要把“弊在赂秦”这个中心论点凸显出来。然后,作者从两个方面来说明赂秦之害:一是从赂秦者来说,“赂秦而力亏”,这是破灭之道;二是从不赂秦者来说,“盖失强援,不能独完”,结果“不赂者以赂者丧”。全文就是围绕这两个方面来组织材料、进行论证的。

首先,作者从敌我双方的利弊来分析论证“赂秦而力亏”。从秦国方面来看,它扩大领土、增强力量的渠道,不是靠战争而是靠受赂,从受赂中所获得的好处超过战胜而得的百倍;从赂方来看,他们想通过割地赂秦的方法来苟安,这是不可能的,因为“诸侯之地有限,暴秦之欲无厌,奉之弥繁,侵之愈急”,等到力量消耗殆尽,再想抗秦,已是心有余而力不足,结果只有束手待毙,所以“故不战而强弱胜负已判矣”。在分析赂者破亡之因后,作者再分析不赂者为什么也会破灭的原因。因为从史实来看,当时割地赂秦的只有韩、魏等少数国家,要想使六国破灭——“弊在赂秦”这个论点得以成立,这个问题是回避不掉的。作者是个善于论事的文章大家,为了除去人们心中的疑问,他对当时未割地赂秦的齐、燕、赵三国逐一分析、论证,毫无吞吐含糊之态、避重就轻之意。他把不赂秦的国家分为三类:

一是齐国,它虽不赂秦却附秦,“与嬴而不助五国也”,这样自挖墙脚的结果,是唇亡齿寒,“盖失强援,不能独完”,于是“五国既丧,齐亦不免矣”。在手法上,他采取设疑的方法:“齐人未尝赂秦,终继五国迁灭,何哉?”这就把人们对此的疑问毫不回避地点出来,然后通过条分缕析得出使人信服的结论,以设疑起而以释疑终,正显出这位文章大家手笔的不凡。

二是燕国,作者首先赞扬它能守其土,义不赂秦,指出该国虽小却后亡,这正是用兵之效。这是对它不赂秦而以武力抗秦的肯定!但它后来却采取行刺这种企图侥幸取胜的方式,放弃了武备、用兵这个坚实的国策,就必然导致祸患。

三是赵国,它的败亡也是由于“用武而不终”,听信谗言,杀掉了抗秦的良将李牧。

在对不赂者破亡之因作了上述三方面分析后,作者再从两点加以总结:一是从现实出发,称赞“燕赵处秦革灭殆尽之际”,仍义不赂秦,坚持用兵,“可谓智力孤危,战败而亡,诚不得已”,这就从正面重申了“不赂者以赂者丧。盖失强援,不能独完”这个论点。二是从假设出发:假使韩、魏、楚三国不赂秦,齐不附秦,燕国不用荆卿,赵国李牧仍在,那么究竟谁灭掉谁,还不一定呢!这是从反面再次重申“六国破灭,弊在赂秦”这个中心论点。

从结构上看,文章至此,论点明确、论据充实,论证也完备了,但作者为了增强说服力,又增加了一层主观感慨的抒发,认为六国如能招贤纳士,并力西向,那么秦人就会愁得连饭都吃不下,而他们却未能认识到这一点,反为秦人积威之所劫,采取割地赂秦的方法,结果日削月割,以趋于亡。作者用“呜呼”和“悲夫”这些叹词来表达他对赂秦之弊的深沉感慨,又用“为国者无使为积威之所劫哉!”这个感叹句式进一步地重复和强调,使“弊在赂秦”这个中心论点得到进一步的论证和发挥。从内容上看,这段是以上论据的重复和扩大;从效果上看,也使文章变得更加感人和富有说服力。

最后一段是从六国谈到当前北宋的对外政策,慨叹北宋以天下之大,而延续六国赂秦之故技,所以连六国还不如,这是对本文论点的引申,也是本文创作主旨之所在。

从以上分析可以看出,本文的中心论点是“弊在赂秦”,而且开篇就予以确定,以下几段则围绕赂秦的两个弊端,选择典型事例从正反两个方面加以论述,最后再引申到当今统治者要引以为戒,点破本文的创作意图。

二

苏辙的《六国论》虽然同是探讨六国破亡之因,但得出的结论和论证的方式都不同于他的父亲。他认为六国的破亡之因在于他们不明白天下之势,不能全力保住韩、魏,失去这个屏障和缓冲地带,因而导致灭亡。其论证方法也不同于苏洵:它不是围绕中心论点分别从几个方面加以论证,而是采取演绎的方法,逐层推进、步步深入。

文章一开头,苏辙就提出一个很奇怪的历史现象:六国以五倍之地、十倍之众发愤向西攻秦,结果却以失败告终,六国亦相继灭亡。作者以此引起读者的注意,和他一道来思索这个问题。苏辙的结论是:六国破灭,是由于他们“虑患之疏,而见利之浅,且不知天下之势也”。至于这个天下之势是什么,为什么不知天下之势就会破亡?作者并不急于马上告诉我们,而且也没有直接作答。他首先着眼于六国与秦的军事态势,分析韩、魏在其中的重要作用,从而让我们知道齐、楚、燕、赵的失策之处,在于它们不了解这个天下之势。这样层层推进、步步演绎,使我们对六国破灭是由于“不知天下之势”

这个中心论点一步步明确起来。首先,作者从韩、魏的地理位置来阐明它们在诸侯攻伐中的重要位置:魏国东有淮颍,与宋、齐为邻;南有鸿沟,与楚为邻;北有酸枣,与赵为邻;西有函谷,与秦为邻。韩国西当秦的函谷要冲,更是秦吞并六国的第一个障碍。苏辙认为,从这个军事态势来看,无论是秦还是六国要争天下,都要在韩、魏郊野发生冲突。对秦来说,韩、魏是它的心腹之疾;对山东诸国来说,韩、魏却是它们的翼蔽和屏障,作者由此得出结论:“故夫天下之所重者,莫如韩、魏也。”

以上是从地理位置来分析天下之势,接着,作者又从历史事实、秦与六国的国策来分析齐、楚、燕、赵等国不审天下之势,“虑患之疏,而见利之浅”,从而导致六国破灭。苏辙从秦、山东诸国和韩、魏这三个方面逐一加以剖析,首先分析秦国:秦如不先吞并韩、魏,而去贸然进攻山东诸国,就会造成“燕、赵拒之于前,而韩、魏乘之于后”这样一个两面夹击之势,这是“危道也”;而秦之所以敢于攻燕、赵,未尝有韩、魏之忧,也正是由于韩、魏已依附了秦国。这样一反一正,就把韩、魏在秦吞并六国中举足轻重的地位明白地摆到读者的面前。在列举史实时也是如此:秦孝公用商鞅之策,先击败魏,逼魏从安邑迁都大梁,这样秦就可以凭借黄河、函谷天险,

出兵进击山东诸国,从孝公到始皇都执行这个既定国策。秦之所以能统一天下,与这个正确的方略是有一定关系的。至于范雎说秦昭王收韩也是出于同样的战略考虑:韩国山地多、平原少、物产贫乏、人口稀疏,在七国中最为贫弱,易于击破。更重要的是,它扼守函谷大门,秦要东攻齐、魏,北击燕、赵,都必须先吞并韩。所以范雎认为“秦之有韩也,譬如木之有蠹也,人之有心腹之病也”。苏辙在此段引用范雎、商鞅先收韩、魏的言论,就在于说明商鞅等人明“天下之势”,他们采取先收韩、魏的方略是正确的,所以能吞并六国。与此相反,山东诸国却不明白韩、魏是它们的屏障,轻易地让秦人得以出入其间。作者反问一句:“此岂知天下之势邪?”

最后再分析韩、魏。作者强调它们是强秦窥觎的对象,又加上本身弱小,被吞并是在所难免的。韩、魏一旦被吞并,秦人就可以此为跳板去进攻山东诸国,使天下遍受其害。在这里,作者表面上为韩、魏开脱,实际上是在强调韩、魏被吞并的严重后果,这样就愈能显示出韩、魏的重要,愈能让人们感到燕、赵诸国不助韩、魏,不明天下之势的愚蠢和不可原谅。

文章至此,是着重分析韩、魏在军事位置上的重要,告诉人们六国破灭主要在于它们不明白这个天下之势。那么,怎样做才算是明白天下之势呢?作者认为,正确的做法应该是齐、楚、燕、赵诸国厚韩、魏而摒秦。为什么必须这样做呢?作者仍从三个方面来分析:对秦国来说,它不敢逾韩、魏以窥齐、楚、燕、赵诸国;对齐、楚、燕、赵来说,它得以自完于其间;对韩、魏来说,有四国之佐就可以有强大后盾,放心地与秦国抗衡。总之,六国之间如能“以二国委秦,而四国休息于内,以阴助其急”,那么就可以应对万变,不至于为秦所亡。这样,作者就从正面阐明了六国救亡图存的根本之道,实际上也就是要明天下之势。

正面阐述之后,作者再从反面指出六国没有采取上述做法,而是为着尺寸之利背盟败约,自相屠灭,这正是六国的可悲之处,再次点明六国破亡的主要原因是“虑患之疏,而见利之浅,且不知天下之势也”。所以从本文的结构上看,它是围绕上述的中心论点,采取一正一反的手法,从秦、齐楚燕赵、韩魏这三个方面逐层演绎、步步深入下去的。因此,无论是论点、论据还是论证方法都不同于乃父的《六国论》。

三

元代李桢的《六国论》也是一篇探讨六国败亡原因的专论,但他认为二苏之说都是厚六国而薄秦的偏颇之论。他认为六国和秦一样,都是暴虐无异。六国之亡,就亡在他们力量弱小而又欲为秦所为。而要想免于灭亡,只有行仁义。在论证方法上,他也不同于二苏:不是开门见山提出论点,围绕论点选择材料进行论证,而是先破后立,首先排除对六国败亡原因的偏颇之论,然后再阐明自己的看法,直到文章结尾时,才点明论点。

文章一开头,李桢先简要地提出二苏的论点。二苏的论点对不对,他先不置可否;本人的论点是什么,也只字未提,而是笔锋一转,去驳世人对秦的偏颇看法。作者采用设问的方法:“夫后世之所以恶秦者,岂非以其暴邪?”然后针锋相对地指出:“以余观之,彼六国者皆欲为秦所为,未可专以罪秦也。”为了证明这个论点是正确的,作者从六国本性、六国谋士言行、秦国谋士言行等三个方面加以论证。李桢认为六国本性与秦国无异,也是“溺于攻伐,习于虞诈,强食而弱肉者”,如果他们得逞,未必不是又增加一个暴秦。作者又以六国的主要谋士苏秦的言行加以证明:苏秦挂六国相印,力倡合纵,好像誓与六国共存亡,合纵之法也似乎真可抑秦,

其实并非如此。作者指出:苏秦为人朝秦暮楚,唯利是图,他起初投秦,因为他知道秦必将统一天下,只是秦不用他,他才转而去倡合纵、说六国的。况且,他也并非不知道纵约之不可保,只不过靠其来沽名钓誉、谋取财富罢了。这样就会使人觉得六国合纵之不可靠,苏秦为人之不可信。接着,作者又以秦国谋士张仪的言行来证明:张仪认为父母手足之间尚要争钱财、耍手段,更何况六国之间呢?再说国家兴亡又远非钱财之类小事可比,又加上秦国的威胁利诱,纵散约败是不可避免的。作者认为张仪之说虽然露骨,但却道破了衰世之人情。作者通过以上三方面的论证,无非是要得出一个结论:六国与秦无异,合纵之术违反人情,只不过是苏秦之类朝秦暮楚之士,攫取名利的一种手段罢了。

在论证方法上,作者的安排也是很巧妙的。他的本意是要说明六国破灭之因在于它们力量弱小却又欲为秦所为,但在上面两段中却大谈六国本性,丝毫未提及上述论点,这是否离题,顾左右而言他呢?不是的!这是采取侧面进击、迂回包抄之法。因为作者要指责包括二苏在内的后人袒护六国、专门罪秦的偏颇之论,就必然要证实六国与秦一样都很暴虐;作者要论证六国必然破亡,当然也必须首先论证六国的所为是违背了天道人情的。作者开始不提自己的论点,而首先论述六国的本性,正是要排除人们对六国与秦的偏颇看法,这样才便于读者接受作者关于六国败亡之因的正确解释。

那么,六国败亡的真正原因是什么呢?作者终于在第三段开头加以点破:“误于欲为秦之所为也”,七国都想称帝,只不过秦得天助才得以成功罢了。那么,天意为什么要助秦呢?作者接着解释道:春秋以来,兵连祸结;迄乎战国,百姓更受其荼毒。苍天是爱民的,不愿再任其下去了,这是其一。如果让六国也称帝,那么百姓头上就有七个君主肆虐于其上,那就更加不堪忍受,这是其二。不让秦极强,它就不能灭六国而称帝;秦不称帝,就不能让其恶贯满盈,加速灭亡,这是其三。作者从这三方面代天立言,认为秦灭六国是天意,也是秦与六国各自暴虐行为的必然结果,因此,后人关于六国败亡的议论,是站在六国立场上的偏颇之言,这样就与第一段二苏的言论暗相对照,只不过未点出二苏而以“后之论者”泛言之,批判的范围显得更为宽泛。

最后一段,作者以设问设答的方式指出六国要想自存,只有实行仁义,这样不但可存,甚至可王。可惜的是,六国之君不能施行此道,这是令人感慨不已的。最后一段虽短,确是本文主旨所在,作者无论强调天意助秦,还是指责六国欲为秦所为,都是从这个主旨出发的;作者否定包括二苏在内的后人的偏颇之言,也是以此为立论根据的。另外,这段虽只有四十多字,章法上却极富变化:首先它采取设问设答之法来设疑释疑。强调“其术”极为重要。但究竟是何术并未点破,这是一变;以孟子以“仁义”说梁、齐之君之故事,暗示“其术”就是施行仁义,这是再变;梁、齐之君不纳其说,终遭破亡下场,让人感慨万端,这是三变。如此曲折变化,使作者在篇末点破的主旨,深深地印入读者的脑中。

(有删改)

探究任务:

1.以上,作者陈友冰把二苏与李桢写的《六国论》的论点、论据以及主要的论证方法分别加以阐述,从中可以看出他们是如何为各自的论点选择论据、组织材料的。请把三篇《六国论》的不同之处进行梳理,完成下表。

《六国论》 苏洵 苏辙 李桢

论点

论据

论证过程

参考答案

参考答案

《六国论》 苏洵 苏辙 李桢

论点 弊在赂秦 不知天下之势 六国皆欲为秦所为

论据 ①韩、魏赂秦先亡

②齐国附秦,盖失强援,不能独完 ①韩、魏举足轻重的地理位置

②秦与六国对天下之势的不同分析和所导致的不同结果 ①六国皆不施仁义

②六国谋士苏秦言行

③秦国谋士张仪言行

参考答案

论证过程 ①开头点明论点

②围绕“赂秦而力亏,破灭之道也”和“盖失强援,不能独完”进行论证

③用议论的方式对两个论据进行重复和发挥

④从历史联系现实,点明题旨 ①开头点明论点

②先分析韩、魏重要的地理位置,再论述韩、魏、秦以及其他四国对此天下大势的不同认识和不同结局

③正面提出六国免遭破灭的正确做法

④指出六国由于没有这样做而终遭破灭 ①引用二苏论点作开篇

②从六国本性、六国谋士、秦国谋士这三方面来说明六国与秦无异,合纵之法根本行不通

③正面指出六国败亡是由于他们欲为秦所为,天意不助的结果

④最后点题:六国只有施行仁义才能图存

参考答案 针对同一个历史事件得出不同的结论,与作者所生活的时代和对这个时代的不同认识和主张分不开。

2.针对同一历史史实,苏洵、苏辙和李桢分别得出了不同的结论,试结合陈友冰先生的文章简要分析其原因。(关于作者,可参考网上资料)

答:﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

参考答案

(1)时代背景不同:苏洵生活的时代,宋朝的边患主要是北方的辽和西北的西夏。在强敌面前北宋统治者采用六国故技“赂敌求和”换取苟安的局面。苏辙《六国论》的背景与其父相似,北宋初采取“虚外实内”的军事部署,边境之战一败再败,京都受到威胁。李桢生活的时代和他的主张都不同于二苏,李桢很受窝阔台父子的倚重,他是站在元蒙统治者的立场上讲话,为蒙古入侵辩解。

(2)思想认识不同:苏洵表面上是探讨六国破亡之因,但真正的意图则在于借古讽今,告诫北宋统治者要牢记历史教训,不要走赂敌求和的历史老路。苏辙是从如何用兵、如何加强边备这个角度来古为今用的。李桢的观点是要打破侵略与防卫、正义与非正义的界限,就是要改变蒙古贵族是残暴入侵者这一形象。

参考答案

直击高考

文言文词类活用之意动用法

意动用法是指某些词用作动词充当谓语时其动作属于主观上的感觉、看法或评价。这种谓语与宾语的关系是:主语认为宾语所代表的人或事物有谓语自身所代表的性状,或者把宾语当作谓语所代表的人、事物去看待、评价。

意动用法是古代汉语的重要语法现象之一,其内容包括形容词的意动用法和名词的意动用法。一般可译为“认为……”“以……为……”或“感到……”等。如《阿房宫赋》中的“后人哀之而不鉴之”中的“鉴”就是名词的意动用法,解释为“以……为鉴”。

高考要求学生能理解文言文与现代汉语不同的用法。古代汉语与现代汉语的语法构造有一定的相同之处,但也存在一定的差别。所谓“与现代汉语不同的用法”指的是词类活用现象,包括名词、动词、形容词和数词等的活用。其中,名词和形容词的意动用法是翻译题考查的重点。

1.凡是动宾式,其中的动宾之间不是一般的支配关系,而是含有“认为它怎样”的意思,这就是意动用法。

2.一个句子的语法结构是动宾式,如果按照这种结构顺序翻译下去,既不合情理,又难以理解;而如果按照兼语的方式去翻译,很合乎句子的本来意思,那么,这就是意动用法。

3.在古代汉语中,代词是不能被形容词修饰的。如果代词前面出现形容词就一定是形容词的活用。而这样的形容词活用为动词,如果是主观上认为怎么样的就是意动用法。

1.把下面文段中画横线的句子翻译成现代汉语。

渤海鲍宣妻者,桓氏之女也,字少君。宣尝就少君父学,父奇其清苦,故以女妻之,装送资贿甚盛。宣不悦,谓妻曰:“少君生富骄,习美饰,而吾实贫贱,不敢当礼。”妻曰:“大人以先生修德守约,故使贱妾侍执巾栉。既奉承君子,唯命是从。”宣笑曰:“能如是,是吾志也。”妻乃悉归侍御服饰,更着短布裳,与宣共挽鹿车归乡里。拜姑礼毕,提瓮出汲。修行妇道,乡邦称之。

译文:﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

答案 鲍宣曾经跟随少君的父亲学习,少君的父亲对他的清贫刻苦感到奇异,因此把女儿嫁给了他,陪送(给女儿)的嫁妆非常丰厚。

答案

解析 本题考查文言文语句翻译的能力。注意以下关键词:尝:曾经;就:跟从;奇:意动用法,对……感到奇异;妻:名词作动词,嫁给;盛:丰厚。

解析

参考译文

渤海鲍宣的妻子,是桓氏的女儿,字少君。鲍宣曾经跟随少君的父亲学习,少君的父亲对他的清贫刻苦感到奇异,因此把女儿嫁给了他,陪送(给女儿)的嫁妆非常丰厚。鲍宣不高兴,对妻子说:“你生在富贵人家,习惯穿着漂亮的衣服和佩戴着漂亮的装饰,可是我实在贫穷低贱,不敢担当大礼。”妻子说:“我父亲因为您有修养,品德高尚,信守约定,所以让我拿着毛巾梳子服侍您。既然侍奉您,(我)听从您的命令。”鲍宣笑着说:“(你)能这样,这是我的心意了。”少君就全数退回了那些侍从婢女及服装首饰,改穿(平民的)短衣裳(汉代贵族的衣服是深衣,就是长衫),与鲍宣一起拉着小车回到家乡。(她)拜见婆母礼节完毕后,就提着水瓮出去打水。(她)修习为妇之道,乡里的人都称赞她。

2.把下面文段中画横线的句子翻译成现代汉语。

荀伯玉,字弄璋,广陵人也。祖永,南谯太守。父阐之,给事中。齐高帝镇淮阴,伯玉为高帝冠军刑狱参军。高帝为宋明帝所疑,被征为黄门郎,深怀忧虑,伯玉劝高帝遣数十骑入魏界,安置标榜。魏果遣游骑数百履行界上,高帝以闻,犹惧不得留,令伯玉占。伯玉言不成行,而帝卒复本任,由是见亲待。后随高帝还都,除奉朝请①。高帝使主家事。武帝罢广兴②还,立别宅,遣人于大宅掘树数株,伯玉不与,驰以闻,高帝善之。

(选自《南齐书》,有删改)

[注] ①奉朝请:朝廷给予闲散大官的优厚待遇。②广兴:地名。

译文:﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

答案 武帝(高帝之子)离开广兴返回京城,修建别苑,派人在大宅子里挖掘几株树,伯玉不给他,并迅速把这件事上报(高帝),高帝认为伯玉做得很好。

答案

解析 翻译时,官职、人名、地名不用翻译,根据词类活用,“善”为形容词的意动用法,译为“认为……做得好”,“伯玉不与(之)”“驰以(之)闻”皆为省略句,需要补充省略的内容。

解析

参考译文

荀伯玉,字弄璋,是广陵人。祖父荀永,是南谯太守。父亲荀阐之,官任给事中。齐高帝镇守淮阴,荀伯玉担任高帝冠军刑狱参军。高帝被宋明帝怀疑,被征召做黄门郎,高帝深感忧虑,伯玉劝高帝派遣数十骑兵进入魏界,设置界标表示占据该地。魏国果然派遣数百骑兵在魏齐边界巡视,高帝把这种情状上报,但还是害怕不能留驻淮阴,让荀伯玉占卜。荀伯玉(断卦)说不会前往,而齐高帝最终果然恢复本任官职,(荀伯玉)由此更被(齐高帝)当作亲信看待。后来(伯玉)跟随高帝回到京都,被授官奉朝请。高帝让他主管家里的事情。武帝(高帝之子)离开广兴返回京城,修建别苑,派人在大宅子里挖掘几株树,伯玉不给他,并迅速把这件事上报(高帝),高帝认为伯玉做得很好。

答案

素养分层作业

10分钟基础练

解析 D项,速:动词,招致。

解析

答案

解析 A项,介词,和、同/介词,比。B项,介词,用/介词,因为。C项,均为连词,表承接。D项,介词,跟/连词,和。

解析

答案

解析 ①辇:名词作状语,乘辇车。②却:动词的使动用法,使……退却。③礼:名词用作动词,礼遇、以礼相待。④收藏:动词用作名词,指收藏的金玉珍宝等物。⑤日、月:名词作状语,一天天地、一月月地。⑥族:名词用作动词,灭族。⑦鉴:名词的意动用法,以……为鉴。⑧完:形容词用作动词,保全。⑨终:形容词用作动词,坚持到底。综上,①⑤名词作状语;②动词的使动用法;⑦名词的意动用法;③⑥名词用作动词;④动词用作名词;⑧⑨形容词用作动词。

解析

答案

解析 A项,古义:宫室结构的参差错落,精致工巧。今义:比喻各用心机,互相排挤。B项,古义:金玉珍宝等物。今义:出类拔萃的人。D项,古义:天气。今义:一定地区里经过多年观察所得到的概括性的气象情况。

解析

5.下列句子中,句式与“多于南亩之农夫”相同的一项是( )

A.一人之心,千万人之心也

B.赵尝五战于秦,二败而三胜

C.赂秦而力亏,破灭之道也

D.灭六国者六国也,非秦也

答案

解析 例句与B项均为状语后置句,“多于南亩之农夫”应为“于南亩之农夫多”;B项应为“赵尝于秦五战,二败而三胜”。A、C、D三项均为判断句,“……也”表判断。

解析

6.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《红楼梦》“护官符”中的“阿房宫,三百里,住不下金陵一个史”,化用了《阿房宫赋》中的“ , ”两句。

(2)《阿房宫赋》中“ , ”两句,写秦人把剽掠来的珍宝当作贱物,揭示了其生活的奢靡。

(3)宋朝的苏洵在《六国论》中认为齐国灭亡的原因是“ ”,燕国灭亡的原因则是“ ”。

覆压三百余里 隔离天日

鼎铛玉石 金块珠砾

与嬴而不助五国也

至丹以荆卿为计

30分钟提升练

一、语言文字运用

阅读下面的文字,完成1~3题。

在两千多年的封建社会中,许多奏章极负盛名,其中被誉为“清代第一奏折”的《三习一弊疏》是御史孙嘉淦提出的。所谓“三习”,是说人为官时间久了, 不由自主地生出三个坏习惯,即耳习、目习和心习。孙嘉淦还详细分析了“三习” 的养成过程。耳习——开始时只是不喜欢别人有不同意见,后来便逐步发展成不顺耳的话也不爱听,最后连讨好的话说得水平不高都不行。目习——刚开始是排斥不礼貌的人,而后讨厌那些对自己 的,再后来连对自己尊敬但不会办事的,都觉得厌烦了。心习——原本认真地工作,可时间一长,便不再严格要求自己,

“再后来不管自己有什么想法,都 了,不允许有不同的意见产生。“一弊”,喜小人而厌君子是也,就是“三习”的恶果。

以史为鉴,可以知兴替。”随着曾持续了两千多年的中国封建社会的衰亡,已成为历史过客,尘埃落定的历代中国王朝兴衰史亦不能改变,它们都能给人启迪,给人智慧。

1.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A.往往 日久年深 敬若神明 自命不凡

B.常常 日久年深 敬而远之 自命不凡

C.常常 日积月累 敬若神明 自以为是

D.往往 日积月累 敬而远之 自以为是

答案

解析 本题考查正确运用词语(包括熟语)的能力。第一处,往往:表示根据以往的经验,某种情况在一定条件下时常存在或经常发生。常常:指事情的发生不止一次,而且时间相隔不久。此处有特定的条件“为官时间久了”,所以选用词语“往往”。第二处,日久年深:指日子长,时间久。日积月累:长时间地积累。语境中修饰“养成”,选用“日积月累”。第三处,敬若神明:形容对某人或某物崇拜到了极点。多用作贬义。敬而远之:尊敬,但又不愿意接近。语境没有贬义的意思,用“敬而远之”。第四处,自命不凡:自以为不平凡,形容骄傲自满。自以为是:认为自己的看法和做法都正确,不接受别人的意见。语境是“不允许有不同的意见产生”,用“自以为是”。

解析

2.下列各句中的引号与文中“以史为鉴,可以知兴替”的引号,作用相同的一项是( )

A.我站在山脚抬头望去,只见无数火把排成许多“之”字形,一直向山顶延伸着。

B.父亲的话让我意识到,要打破我们父子之间这层令人悲哀的“厚障壁”太难了。

C.著名画家徐悲鸿笔下的马,正如有的评论家所说的那样,“形神兼备,充满生机”。

D.他们的做法彻底撕掉了自己“文明”的面具,真相赤裸裸地展现在大家面前。

答案

解析 本题考查辨析标点符号作用的能力。文中“以史为鉴,可以知兴替”引号表示直接引用。A.“之”,引号表示突出强调;B.“厚障壁”并非实指厚厚的墙壁,而是虚指父子之间存在厚厚的隔阂,引号表示特定含义;C.“形神兼备,充满生机”,引号表示直接引用;D.“文明”,引号表示讽刺或否定。

解析

3.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A.随着曾持续了两千多年的中国封建社会的衰亡,历史成为了过客,尘埃落定的历代中国王朝兴衰史亦不能改变

B.随着曾持续了两千多年的中国封建社会的衰亡,已成为历史过客,尘埃落定的中国历代王朝兴衰史亦不能改变

C.中国封建社会曾持续了两千多年才衰亡,历史成为了过客,尘埃落定的历代中国王朝兴衰史亦不能改变

D.曾持续了两千多年才衰亡的中国封建社会,已成为历史过客,尘埃落定的中国历代王朝兴衰史亦不能改变

答案

解析 本题考查辨析并修改病句的能力。画横线句子有两处语病:“随着……已成为”以介宾主语开头,造成主语残缺,可删掉“随着”和“的衰亡”,在“两千多年”后加上“才衰亡”,让“中国封建社会”作主语;“历代中国王朝”语序不当,可改为“中国历代王朝”。

解析

阅读下面的文字,完成4~5题。

秦始皇统一中国,为文学灌注了一种天下一统的宏伟气概。此后中国文学,不管什么题材,都或多或少地有所隐含,李白就说过“秦王扫六合,虎视何雄哉”。不仅如此, ① ,使中国文脉可以顺畅地流泻于九州大地。( )我在世界上各个古文明的废墟间考察时,总会一次次想到秦始皇。因为那些文明的割裂、分散, ② 。如果当年秦始皇不及时以强权统一文字,那么,中国文脉早就流逸不存了。

由于秦始皇既统一了中国又统一了文字,今后两千多年,只要是中国文人,不管生长在如何偏僻的角落,一旦为文便是家国天下;不管面对着多么繁密的方言壁障, ③ 。总之,统一中国和统一文字,为中国文脉提供了不可比拟的空间力量和技术力量。秦代匆匆,无心文事,却为中华文明的格局进行了重大奠基。

4.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )

A.极大的空间使文脉顺畅,文脉的顺畅又增添了中国文学对于三山五岳、五湖四海的视野和责任。

B.这种顺畅,尤其是在极大空间中的顺畅,又增添了中国文学对于三山五岳、五湖四海的视野和责任。

C.中国文学对于三山五岳、五湖四海的视野和责任,又使中国文脉能够在极大的空间内保持顺畅。

D.三山五岳、五湖四海的视野和责任,使中国文学在极大的空间内保持了文脉的流泻顺畅。

答案

解析 本题考查语言表达连贯的能力。这段文字是强调秦始皇统一中国对中国文化的影响,前面有“使中国文脉可以顺畅地流泻于九州大地”,B项用“这种顺畅”衔接最恰当;A项“极大的空间”作主语,不符合话题统一原则;C、D两项,“视野和责任”使文脉顺畅,与文意不符。

解析

5.请在上文横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过12个字。

答:①﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

②﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

③﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

答案 ①秦始皇还统一了文字 ②都与文字的不统一有关 ③一旦落笔皆是汉字汉文

答案

解析 本题考查语言表达之情境补写的能力。第①空,结合后文“使中国文脉可以顺畅地流泻于九州大地”“如果当年秦始皇不及时以强权统一文字,那么,中国文脉早就流逸不存了”可知,这是说秦始皇统一了文字。第②空,结合后文“如果当年秦始皇不及时以强权统一文字,那么,中国文脉早就流逸不存了”可知,“那些文明的割裂、分散”是因为文字不统一。第③空,此处与“一旦为文便是家国天下”句子对应,内容要强调“汉字汉文”,可以写“一旦落笔皆是汉字汉文”。

解析

二、阅读素养培优

阅读下面的文言文,完成6~10题。

[甲]嗟乎!一人之心,千万人之心也。秦爱纷奢,人亦念其家。奈何取之尽锱铢,用之如泥沙?使负栋之柱,多于南亩之农夫;架梁之椽,多于机上之工女;钉头磷磷,多于在庾之粟粒;瓦缝参差,多于周身之帛缕;直栏横槛,多于九土之城郭;管弦呕哑,多于市人之言语。使天下之人,不敢言而敢怒。独夫之心,日益骄固。戍卒叫,函谷举,楚人一炬,可怜焦土!

(节选自杜牧《阿房宫赋》)

6.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.负锄梃谪戍之徒/圜视而合从/大呼而成群时/则有叛人而无叛吏/人怨于下而吏畏于上/天下相合/杀守劫令而并起/

B.负锄梃谪戍之/徒圜视而合从/大呼而成群时/则有叛人而无叛吏/人怨于下而吏畏于上/天下相合/杀守劫令而并起/

C.负锄梃谪戍之徒/圜视而合从/大呼而成群/时则有叛人而无叛吏/人怨于下而吏畏于上/天下相合/杀守劫令而并起/

D.负锄梃谪戍之/徒圜视而合从/大呼而成群/时则有叛人而无叛吏/人怨于下而吏畏于上/天下相合/杀守劫令而并起/

答案

解析 “负锄梃谪戍”修饰“徒”,“之”为结构助词,所以应在“徒”后面断开,排除B、D两项。“时则”作“有”的状语,所以应在“时”前面断开,排除A项。

解析

7.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.“山东”,战国、秦汉时指崤山以东的地方;战国时韩、赵、魏、齐、楚、燕在崤山以东,故称“山东六国”。

B.“六合”,指上下和东西南北四方,泛指天下或宇宙;“以六合为家”是说秦始皇把天下当成了世袭的私有财产。

C.“社稷”,土地神和山神的总称。土地孕育五谷,山川指代大好江山,后来就用“社稷”代表国家。

D.“禄邑”中的“禄”,是“俸给”的意思,指俸禄或所得赏赐等,这与《孔雀东南飞》中“儿已薄禄相”的“禄”含义不同。

答案

解析 C项,“土地神和山神的总称。土地孕育五谷,山川指代大好江山”错。社稷指土神和谷神的总称。土载育万物,谷养育民众。

解析

8.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.甲文通过夸张和比较写修建阿房宫的巨大的耗费,把始皇帝的横征暴敛、骄奢淫逸形象地描绘出来。

B.乙文叙中带议,句式整齐又错落有致,借“陈涉之微”表现秦朝的不堪一击,点明秦朝之过在“仁义不施”。

C.丙文认为,郡县制强化了中央集权,有效控制了地方。引发老百姓的怨恨的原因,并不在于制度。

D.丙文认为,分封制使世袭大夫世世代代统治他们的封地,占尽国土,很难产生贤能之人,圣人也无法立足。

答案

解析 D项,“很难产生贤能之人”错误。由原文“将欲利其社稷以一其人之视听,则又有世大夫世食禄邑,以尽其封略,圣贤生于其时,亦无以立于天下,封建者为之也”可知,如果想要对国家有利而统一人民的思想,然而又有世袭大夫世世代代统治他们的封地,占尽了诸侯国的全部国土,即使有圣人贤人生在那个时代,也会没有立足之地,这种后果就是封建制造成的。所以原文是说即使有贤能之人也很难在那个时代立足,而不是说很难产生贤能之人。

解析

9.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)一夫作难而七庙隳,身死人手,为天下笑者,何也?

译文:﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

(2)据天下之雄图,都六合之上游,摄制四海,运于掌握之内,此其所以为得也。

译文:﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

答案 (1)陈涉一人起义国家就灭亡了,秦王子婴死在别人手里,被天下人耻笑,这是为什么呢?

(2)(秦)占据了天下的险要地势,建都于全国的形胜之地,控制着全国,把局势掌握在手里,这是它做得对的地方。

答案

解析 关键点:(1)“作难”,起事,指陈涉一人起义;“隳”,毁坏;“为天下笑”,被动句,被天下人耻笑。(2)“据”,占据;“都”,名词活用作动词,建都;“摄制”,控制;“此其所以为得也”,判断句,这是它做得对的地方。

解析

答案 (1)秦朝横征暴敛、骄奢淫逸。(2)秦朝不施行仁义。(3)秦朝政治方面的失败。

10.结合选文简要说明秦朝灭亡的原因。

答:﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

答案

解析 由甲文“奈何取之尽锱铢……使天下之人,不敢言而敢怒”可知,秦朝横征暴敛、骄奢淫逸导致了秦朝的灭亡。由乙文“仁义不施而攻守之势异也”可知,秦朝不施行仁义导致了秦朝的灭亡。由丙文“郡邑不得正其制,守宰不得行其理。酷刑苦役,而万人侧目。失在于政,不在于制,秦事然也”可知,秦朝政治方面的失败导致了秦朝的灭亡。

解析

参考译文

[甲]唉!一个人的心思,就是千万个人的心思啊。秦朝统治者喜欢繁华奢侈,别人也(都)顾念自己的家啊。为什么搜刮百姓的财宝一丝一毫都拿光,挥霍起这些财宝来像泥土沙石(一样不加珍惜)呢?使支撑房屋大梁的柱子,比田里的农民还多;架在梁上的椽子,比织布机上的女工还多;梁柱上突出的钉头,比粮仓里的谷粒还多;参差交错的瓦缝,比一身衣服上的丝缕还多;直的横的栏杆,比全国的城墙还多;嘈杂的管弦乐声,比集市上人们的话语还多。使天下的人民,不敢嘴里说,只敢心中无比愤怒。残暴无道、失去人心的秦始皇,一天比一天骄横顽固。戍边的士卒(陈涉、吴广等)呐喊起来,函谷关被攻破,项羽一把大火,可惜(富丽堂皇的阿房宫)化为一片烧焦了的土地!

[乙]况且那天下并没有缩小削弱,雍州的地势,崤山和函谷关的险固,像是原来的样子。陈涉的地位,没有比齐、楚、燕、赵、韩、魏、宋、卫、中山的国君更加尊贵;农具木棍,也不比钩戟长矛更锋利;因有罪而被征调去守边的士卒,也不能和九国部队抗衡;深谋远虑,行军用兵的方法,也比不上先前九国的武将谋臣。可是条件好者失败而条件差者成功,功业完全相反,为什么呢?假使拿东方诸侯国跟陈涉比一比长短大小,量一量权势力量,就更不能相提并论了。然而秦凭借着它的小小的地方,发展到兵车万乘的国势,统理八州,使六国诸侯都来朝见,已经一百多年了;这之后把天下作为家业,用崤山、函谷关作为自己的内宫;陈涉一人起义国家就灭亡了,秦王子婴死在别人(项羽)手里,被天下人耻笑,这是为什么呢?就因为不施行仁义而使攻守的形势发生了变化啊。

秦朝的情况,也完全可以看清楚了:朝廷有治理百姓的制度,而不让郡县专权,这是正确的。中央有管理政务的大臣,而不让地方官自行其是,这也是正确的。但是郡县不能正确发挥郡县制的作用,郡守、县令不能很好地治理人民。残酷的刑罚、繁重的劳役,使万民怨恨。这种过失在于政治方面,不在于郡县制本身。秦朝的情况便是这样。

至于天下的常理,是治理得好、政局安定,这才能得到人民的拥护。使贤明的人居上位,不贤的人居下位,然后才会清明安定。如今封建制的君长,是一代继承一代地统治下去的。这种世袭的统治者,居上位的果真贤明吗?居下位的真的不贤吗?这样,人民究竟是得到太平还是遭遇战乱,就无法知道了。如果想要对国家有利而统一人民的思想,然而又有世袭大夫世世代代统治他们的封地,占尽了诸侯国的全部国土,即使有圣人贤人生在那个时代,也会没有立足之地,这种后果就是封建制造成的。难道是圣人的制度要使事情坏到这种地步吗?所以我说:“这不是圣人的本意,而是形势发展的结果。”

第16课 阿房宫赋 *六国论

*六国论

预习任务

生平 苏洵(1009—1066),字明允,眉州眉山(今四川眉山)人。北宋文学家,与

其子苏轼、苏辙合称“三苏”,均被列入“唐宋八大家”。年二十七,始发

愤为学。岁余举进士,又举茂才等,皆不中。乃悉焚所为文,闭户益读

书,遂通六经、百家之说,下笔顷刻数千言。至和、嘉祐年间,与二子

轼、辙同至京师。欧阳修上其所著《权书》《衡论》等,士大夫争相传诵。宰相韩琦奏于朝,除秘书省校书郎。历任霸州文安县主簿。与姚辟同修建隆以来礼书,为《太常因革礼》一百卷。书成而卒。苏洵是有政治抱负的人。他说他作文的主要目的是“言当世之要”,是为了“施之于今”。他认为,要治理好国家,必须“审势”“定所尚”。他主张“尚威”,加强吏治,破苟且之心和怠惰之气,激发天下人的进取心,使宋王朝振兴。由于苏洵比较了解社会实际,又善于总结历史的经验教训,以古为鉴,因此,他的政论文中尽管不免有迂阔偏颇之论,但不少观点还是切中时弊的

作品 诗作:《云兴于山》《有骥在野》等。

散文:《六国论》《管仲论》《辨奸论》等。

文集:《权书》《衡论》《嘉祐集》等

评价 其文言当世之要,颇喜言兵;指事析理,引物托喻;烦能不乱,肆能不流。 ——曾巩

北宋建国后一百年间,北宋军队与辽、西夏军队历经大小六十余战,败多胜少。到北宋中期,军费开支浩大,财政入不敷出,社会矛盾尖锐,政治上专制腐败,军事上骄惰无能,外交上极端软弱。1004年,辽大举攻宋,直逼黄河北岸的澶州城下,威胁宋都,宰相寇准力主抗辽,宋打了胜仗,但北宋最高统治者面对有利的形势却屈辱求和,与之订立“澶渊之盟”。北宋每年要向辽纳银二十万两,绢三十万匹;向西夏纳银十万两,绢二十万匹,茶三万斤。这样贿赂的结果是助长了辽、西夏的气焰,加重了人民的负担,极大地损伤了国力,带来了无穷的祸患。北宋这种输币、纳贡求和的办法,与“六国”赂秦而求“一夕安寝”的政策极为相似。所以,苏洵写了《六国论》,以“六国破灭之道”来进行讽谏,希望北宋统治者改弦更张,勿蹈覆辙。

1.论

“论”是古代论说文体中的一种,要求析理透辟。它也是散文的一种,以论证为主,其特点是善于说理。分为两种:①政论:主要用于发表作者对于时政的见解和主张。②史论:通过评论历史,总结历史教训,为当时统治者提供治国借鉴。“六国论”在这里是一个省略式短语,实际应是“六国破灭之论”。文章旨在分析六国失败的原因,借古讽今。

2.六国

六国,又称山东六国,指崤山以东的六个国家:齐、楚、燕、韩、赵、魏。当时天下战国七雄,西方的秦国与东方的六国对立,六国合纵以抗秦,后都为秦国所灭,因此经常合称“六国”。秦国采取“远交近攻”的军事战略,韩、魏、楚三国都紧靠秦国,因此直接受到秦国的威胁和侵略,在秦国强大的军事和外交攻势下,纷纷割地求和,但最终仍为秦国所灭。

3.唐宋八大家

又称“唐宋散文八大家”,是唐代和宋代八位散文家的合称,分别为唐代的柳宗元、韩愈和宋代的欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、王安石、曾巩八位。

“暴”同“曝”,暴露

“厌”同“餍”,满足

“当”同“倘”,如果

表示由于上文所说的情况,引出下文的结果。相当于现代汉语的“以至”“以至于”。

它的实际数量。

泛指祖辈、父辈。

智谋和力量。

先例,旧事。

可以凭借。

没有采取行动,不去。

动词,招致

动词,召请

形容词,快、迅速

形容词,旧的、原有的

连词,所以、因此

名词,老交情、旧交

名词,缘故、原因

动词,作为

动词,成为

前一个“为”,动词,治理;后一个“为”,介词,表被动

介词,向、对

两个“为”,动词,是、成为;第三个“为”,语气助词

(3)

连词,和、同

动词,亲近、亲附

动词,给予、赠予

动词,参与,这里有“欣赏”“领悟”之意

介词,因为

介词,凭借、用

连词,来

介词,用、把

连词,表示修饰关系

形容词作动词,保全

名词作状语,从道理上

时间名词作状语,一天天地、一月月地

名词作动词,礼遇

名词作动词,侍奉

名词作动词,坚持正义

5.特殊句式

(1)与嬴而不助五国也(________________________)

(2)较秦之所得,与战胜而得者(_________________________________)

(3)洎牧以谗诛(______________________________________)

(4)为国者无使为积威之所劫哉(___________________________)

(5)赂秦而力亏,破灭之道也(_____________________________)

(6)其势弱于秦(____________________________________)

(7)赵尝五战于秦(___________________________________)

(8)苟以天下之大(_______________________________)

省略句,省略主语“齐”

省略句,应为“较秦(收受贿赂)之所得”

被动句,“诛”,动词本身具有被动意味

被动句,“为……所”表被动

判断句,“……也”表判断

状语后置句,应为“其势于秦弱”

状语后置句,应为“赵尝于秦五战”

定语后置句,应为“苟以大之天下”

必学任务

本文着重论述六国破灭的原因——“赂秦”“不赂者以赂者丧”。但作者并非为论史而论史,而是以此作为立论的依据,借古讽今,批评北宋王朝对辽、西夏的袭扰采取以赂求和、苟且偷安的退让政策。作者希望北宋统治者以六国为鉴,不要一味贿赂以求苟安,而要奋起御侮,积极谋求“不赂而胜之”之道。

答案 ①“六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦” ②“赂秦而力亏,破灭之道也” ③“不赂者以赂者丧” ④正反

1.本文的中心论点是① 。分论点是② ;③ 。两个分论点分别从④ 两个方面进一步揭示中心论点,使中心论点完备周密,在逻辑上站稳了脚跟。

答案

答案 通过对比进行论证。先以秦“攻取”获得土地与受赂所得土地进行对比,再以诸侯赂秦所亡与“战败而亡”作对比,说明“赂秦”造成的严重后果;接着以六国先祖创业的艰辛与子孙的无能作对比,说明割地赂秦是有愧祖先的事,同时也反映了诸侯中以地事秦的情况;接着以“诸侯之地有限”与“暴秦之欲无厌”作对比,以“奉之弥繁”与“侵之愈急”作对比,说明以地赂秦对国家安危没有什么好处。这段论述,从事实与道理两个方面证明了赂秦是不可取的。

2.作者在第1段中说“赂秦而力亏,破灭之道也”,课文第2段是怎样来证明这个分论点的?

我的答案:﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

答案

答案 文中作了以下假设:韩、魏、楚三国不割地赂秦,齐不亲附于秦,燕国不用荆轲刺秦王的计策,赵国良将李牧还活着。用假设推理的方式,将“弊在赂秦”的道理说得更加透彻,说明只有用武力抵抗才能救亡图存。

3.第3段最后用了哪些假设来论证“弊在赂秦”这一观点?有何作用?

我的答案:﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

答案

答案 ①肯定语气,对人们“错误”观点的批判。②嘲讽语气,对投降派“赂秦”后果的愤恨之情。③悲愤语气,未战先败,简直是一种耻辱。④无奈语气,六国不能团结应对秦国,独木难成林,齐国也不得不走向灭亡。

答案

答案 不好。第5段才是作者写作的重点,揭示了作者的写作目的。第5段有极强的现实针对性,因为北宋正是为辽、西夏“积威之所劫”而年年纳币。如果删去第5段,文章就成了单纯的六国破灭论,而不再具有讽喻现实的意义,这是违背作者的写作意图的。

5.如果将第4段末句改为“为国者无使为积威之所劫,可不慎哉”,并删去第5段,文章也是完整的。这样改好不好?

我的答案:﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

答案

其次,从布局上看,本文是从论史逐步转向论策的。因此从第3段开始,作者先肯定燕、赵的“远略”,接着又批评了他们的错策。循此继进,作者又为六国设想出总体的战略:第一步,不赂秦,不附于秦,不派刺客,不杀良将;第二步,“以赂秦之地封天下之谋臣,以事秦之心礼天下之奇才,并力西向”。这样的设想是为下文“不赂而胜之”作铺垫的。这个总体的战略设想也是针对北宋朝廷说的。如果删去第5段,上面这些话就变成无的之矢了。

答案

假设论证

假设论证,即用假设性的语言,把事物之间的逻辑关系揭示出来,使别人信服。标志性词语通常为“如果……那么”“假如(倘若)……怎能”等。进行假设性的分析,如果举的例子是正面的,那么就从反面来假设分析;如果举的例子是反面例子,就从正面来进行假设分析。这种方法能进一步揭示论点与论据之间内在的逻辑关系,增强文章的说服力。如在《阿房宫赋》一文中,有“使六国各爱其人”“使秦复爱六国之人”等假设论证,《六国论》中苏洵也运用了一系列的假设,如为六国设图存之道:一是用谋臣,“以赂秦之地封天下之谋臣”;二是礼贤下士,“以事秦之心礼天下之奇才”;三是六国联合,“并力西向”。

『针对练笔』

请运用假设论证的方法,围绕“照镜子”这个话题写一段文字,200字左右。

答:﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

答案 (示例)李世民懂得镜子的作用,能把魏征批评他的话当作“镜子”,随时对照;又能懂得“以铜为鉴,可以正衣冠;以史为鉴,可以知兴替;以人为鉴,可以明得失”,这难道不是一个很会“照镜子”的人吗?李世民正是做到了“以史为鉴”“以人为鉴”,从而“知兴替”“明得失”,而成为一代明君。(假设论证)假如当初唐太宗非但不听取魏征的逆耳忠言,反而因丑处被照、短处被揭,恼羞成怒而将“镜子”弃之,砸之,又哪会有“贞观之治”的太平盛世?(观点:学会“照镜子”方能正确认识自己、提高自己。)

答案

选学任务

群文任务

阅读下面三篇文章,完成后面的探究任务。

选文一 六国论

[宋]苏辙

尝读六国世家,窃怪天下之诸侯,以五倍之地,十倍之众,发愤西向,以攻山西千里之秦,而不免于灭亡。常为之深思远虑,以为必有可以自安之计。盖未尝不咎其当时之士,虑患之疏,而见利之浅,且不知天下之势也。

夫秦之所与诸侯争天下者,不在齐、楚、燕、赵也,而在韩、魏之郊;诸侯之所与秦争天下者,不在齐、楚、燕、赵也,而在韩、魏之野。秦之有韩、魏,譬如人之有腹心之疾也。韩、魏塞秦之冲,而蔽山东之诸侯,故夫天下之所重者,莫如韩、魏也。

昔者范雎用于秦而收韩,商鞅用于秦而收魏,昭王未得韩、魏之心,而出兵以攻齐之刚、寿,而范雎以为忧。然则秦之所忌者可以见矣。秦之用兵于燕、赵,秦之危事也。越韩过魏而攻人之国都,燕、赵拒之于前,而韩、魏乘之于后,此危道也。而秦之攻燕、赵,未尝有韩、魏之忧,则韩、魏之附秦故也。夫韩、魏,诸侯之障,而使秦人得出入于其间,此岂知天下之势邪?委区区之韩、魏,以当虎狼之强秦,彼安得不折而入于秦哉?韩、魏折而入于秦,然后秦人得通其兵于东诸侯,而使天下遍受其祸。

夫韩、魏不能独当秦,而天下之诸侯藉之以蔽其西,故莫如厚韩亲魏以摈秦。秦人不敢逾韩、魏以窥齐、楚、燕、赵之国,而齐、楚、燕、赵之国因得以自完于其间矣。以四无事之国,佐当寇之韩、魏,使韩、魏无东顾之忧,而为天下出身以当秦兵。以二国委秦,而四国休息于内,以阴助其急,若此可以应夫无穷。彼秦者将何为哉?不知出此,而乃贪疆场尺寸之利,背盟败约,以自相屠灭,秦兵未出,而天下诸侯已自困矣。至使秦人得伺其隙以取其国,可不悲哉!

选文二 六国论

[元]李桢

宋二苏氏论六国徒事割地赂秦,自弱、取夷灭,不知坚守纵约;齐、楚、燕、赵不知佐韩、魏以摈秦:以为必如是,而后秦患可纾。

夫后世之所以恶秦者,岂非以其暴邪?以余观之,彼六国者皆欲为秦所为,未可专以罪秦也。当是时,东诸侯之六国也,未有能愈于秦者也;其溺于攻伐,习于虞诈,强食而弱肉者,视秦无异也。兵连祸结,曾无虚岁。向使有擅形便之利如秦者,而又得天助焉,未必不复增一秦也。惟其终不克为秦之所为,是以卒自弱,而取夷灭。当苏秦之始出也,

固尝欲用秦,而教之吞天下矣。诚知其易也。使秦过用之,彼其所以为秦谋者,一忧夫张仪也。惟其不用,而转而说六国以纵亲,彼岂不逆知天纵约之不可保哉?其心特苟以弋一时之富贵,幸终吾身而约不败。其激怒张仪而入之于秦,意可见也,洹水之盟,曾未逾年,而齐、魏之师已为秦出矣。夫张仪之辨说,虽欲以散纵而就衡,顾其言曰,亲昆弟同父母,尚有争钱财,而欲恃诈伪反覆,所以状衰世人之情,非甚谬也。彼六国相图以攻取,相尚以诈力,非有昆弟骨肉之亲,其事又非特财用之细也。而衡人方日挟强秦之威柄,张喙而恐喝之,即贤智如燕昭者,犹且俯首听命,谢过不遑,乃欲责以长保纵亲,以相佐助,岂可得哉!

所以然者,何也?则以误于欲为秦之所为也。六国皆欲为秦之所为,而秦独为之,而遂焉者,所谓得天助云尔。嗟夫!自春秋以来,兵祸日炽;迄乎战国,而生民之荼毒,有不忍言者。天之爱民甚矣,岂其使六七君者,肆于人上,日驱无辜之民,胼手胝足、暴骸中野,以终刘于虐乎?其必不尔矣!是故秦不极强,不能灭六国而帝,不帝,则其恶未极,其恶未盈,亦不能以速亡。凡此者,皆天也,亦秦与六国之自为之也。后之论者,何厚于六国,而必为之图存也哉!

曰:“若是,则六国无术以自存乎?”曰:“奚为其无术也。焉独存,虽王可也。孟子尝以仁义说梁、齐之君矣,而彼不用也,可慨也夫。”

选文三 苏洵、苏辙、李桢三篇《六国论》比较

陈友冰

战国后期,山东的齐、楚、燕、赵、韩、魏六国合纵,对抗函谷关西的秦国,当时无论是内在力量还是外表声势,六国都大大超过偏于西隅的秦国,但其结局恰恰是六国纵散约败,一个个被秦国蚕食鲸吞。公元前221年,嬴政终于横扫六合,登上始皇帝的宝座。这一引人注目的历史现象,一直引起历代学者的深思,使其纷纷探究其中的原因,力图对此作出正确的解释,以为史鉴。北宋苏氏父子和元代李桢的《六国论》,就是其中很有代表性的三篇。他们由于立场、观点不同,

观察问题的角度不同,所以对六国破灭这一历史事件却得出了不同的结论。值得注意的是,他们的结论虽然不同,但又都能言之成理,史论虽不全面却又都持之有故,而且选材典型、论证周密,皆具有很强的说服力。因此,比较一下他们在确立论点、选择材料、组织论证时的不同方法,分析一下他们之间差异产生的原因,对我们今天从不同角度思考这一历史现象,乃至论说文的教学与写作,是有帮助的。

一

苏洵的《六国论》认为:六国败亡的原因在于赂秦,“赂秦而力亏,破灭之道也”。全文就围绕这样一个中心论点来选择材料、进行论证。

文章一开头就紧扣题目,一语破的:“六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。”这里采用不相容的选言判断:“非兵不利,战不善”,目的在于要把“弊在赂秦”这个中心论点凸显出来。然后,作者从两个方面来说明赂秦之害:一是从赂秦者来说,“赂秦而力亏”,这是破灭之道;二是从不赂秦者来说,“盖失强援,不能独完”,结果“不赂者以赂者丧”。全文就是围绕这两个方面来组织材料、进行论证的。

首先,作者从敌我双方的利弊来分析论证“赂秦而力亏”。从秦国方面来看,它扩大领土、增强力量的渠道,不是靠战争而是靠受赂,从受赂中所获得的好处超过战胜而得的百倍;从赂方来看,他们想通过割地赂秦的方法来苟安,这是不可能的,因为“诸侯之地有限,暴秦之欲无厌,奉之弥繁,侵之愈急”,等到力量消耗殆尽,再想抗秦,已是心有余而力不足,结果只有束手待毙,所以“故不战而强弱胜负已判矣”。在分析赂者破亡之因后,作者再分析不赂者为什么也会破灭的原因。因为从史实来看,当时割地赂秦的只有韩、魏等少数国家,要想使六国破灭——“弊在赂秦”这个论点得以成立,这个问题是回避不掉的。作者是个善于论事的文章大家,为了除去人们心中的疑问,他对当时未割地赂秦的齐、燕、赵三国逐一分析、论证,毫无吞吐含糊之态、避重就轻之意。他把不赂秦的国家分为三类:

一是齐国,它虽不赂秦却附秦,“与嬴而不助五国也”,这样自挖墙脚的结果,是唇亡齿寒,“盖失强援,不能独完”,于是“五国既丧,齐亦不免矣”。在手法上,他采取设疑的方法:“齐人未尝赂秦,终继五国迁灭,何哉?”这就把人们对此的疑问毫不回避地点出来,然后通过条分缕析得出使人信服的结论,以设疑起而以释疑终,正显出这位文章大家手笔的不凡。

二是燕国,作者首先赞扬它能守其土,义不赂秦,指出该国虽小却后亡,这正是用兵之效。这是对它不赂秦而以武力抗秦的肯定!但它后来却采取行刺这种企图侥幸取胜的方式,放弃了武备、用兵这个坚实的国策,就必然导致祸患。

三是赵国,它的败亡也是由于“用武而不终”,听信谗言,杀掉了抗秦的良将李牧。

在对不赂者破亡之因作了上述三方面分析后,作者再从两点加以总结:一是从现实出发,称赞“燕赵处秦革灭殆尽之际”,仍义不赂秦,坚持用兵,“可谓智力孤危,战败而亡,诚不得已”,这就从正面重申了“不赂者以赂者丧。盖失强援,不能独完”这个论点。二是从假设出发:假使韩、魏、楚三国不赂秦,齐不附秦,燕国不用荆卿,赵国李牧仍在,那么究竟谁灭掉谁,还不一定呢!这是从反面再次重申“六国破灭,弊在赂秦”这个中心论点。

从结构上看,文章至此,论点明确、论据充实,论证也完备了,但作者为了增强说服力,又增加了一层主观感慨的抒发,认为六国如能招贤纳士,并力西向,那么秦人就会愁得连饭都吃不下,而他们却未能认识到这一点,反为秦人积威之所劫,采取割地赂秦的方法,结果日削月割,以趋于亡。作者用“呜呼”和“悲夫”这些叹词来表达他对赂秦之弊的深沉感慨,又用“为国者无使为积威之所劫哉!”这个感叹句式进一步地重复和强调,使“弊在赂秦”这个中心论点得到进一步的论证和发挥。从内容上看,这段是以上论据的重复和扩大;从效果上看,也使文章变得更加感人和富有说服力。

最后一段是从六国谈到当前北宋的对外政策,慨叹北宋以天下之大,而延续六国赂秦之故技,所以连六国还不如,这是对本文论点的引申,也是本文创作主旨之所在。

从以上分析可以看出,本文的中心论点是“弊在赂秦”,而且开篇就予以确定,以下几段则围绕赂秦的两个弊端,选择典型事例从正反两个方面加以论述,最后再引申到当今统治者要引以为戒,点破本文的创作意图。

二

苏辙的《六国论》虽然同是探讨六国破亡之因,但得出的结论和论证的方式都不同于他的父亲。他认为六国的破亡之因在于他们不明白天下之势,不能全力保住韩、魏,失去这个屏障和缓冲地带,因而导致灭亡。其论证方法也不同于苏洵:它不是围绕中心论点分别从几个方面加以论证,而是采取演绎的方法,逐层推进、步步深入。

文章一开头,苏辙就提出一个很奇怪的历史现象:六国以五倍之地、十倍之众发愤向西攻秦,结果却以失败告终,六国亦相继灭亡。作者以此引起读者的注意,和他一道来思索这个问题。苏辙的结论是:六国破灭,是由于他们“虑患之疏,而见利之浅,且不知天下之势也”。至于这个天下之势是什么,为什么不知天下之势就会破亡?作者并不急于马上告诉我们,而且也没有直接作答。他首先着眼于六国与秦的军事态势,分析韩、魏在其中的重要作用,从而让我们知道齐、楚、燕、赵的失策之处,在于它们不了解这个天下之势。这样层层推进、步步演绎,使我们对六国破灭是由于“不知天下之势”

这个中心论点一步步明确起来。首先,作者从韩、魏的地理位置来阐明它们在诸侯攻伐中的重要位置:魏国东有淮颍,与宋、齐为邻;南有鸿沟,与楚为邻;北有酸枣,与赵为邻;西有函谷,与秦为邻。韩国西当秦的函谷要冲,更是秦吞并六国的第一个障碍。苏辙认为,从这个军事态势来看,无论是秦还是六国要争天下,都要在韩、魏郊野发生冲突。对秦来说,韩、魏是它的心腹之疾;对山东诸国来说,韩、魏却是它们的翼蔽和屏障,作者由此得出结论:“故夫天下之所重者,莫如韩、魏也。”

以上是从地理位置来分析天下之势,接着,作者又从历史事实、秦与六国的国策来分析齐、楚、燕、赵等国不审天下之势,“虑患之疏,而见利之浅”,从而导致六国破灭。苏辙从秦、山东诸国和韩、魏这三个方面逐一加以剖析,首先分析秦国:秦如不先吞并韩、魏,而去贸然进攻山东诸国,就会造成“燕、赵拒之于前,而韩、魏乘之于后”这样一个两面夹击之势,这是“危道也”;而秦之所以敢于攻燕、赵,未尝有韩、魏之忧,也正是由于韩、魏已依附了秦国。这样一反一正,就把韩、魏在秦吞并六国中举足轻重的地位明白地摆到读者的面前。在列举史实时也是如此:秦孝公用商鞅之策,先击败魏,逼魏从安邑迁都大梁,这样秦就可以凭借黄河、函谷天险,

出兵进击山东诸国,从孝公到始皇都执行这个既定国策。秦之所以能统一天下,与这个正确的方略是有一定关系的。至于范雎说秦昭王收韩也是出于同样的战略考虑:韩国山地多、平原少、物产贫乏、人口稀疏,在七国中最为贫弱,易于击破。更重要的是,它扼守函谷大门,秦要东攻齐、魏,北击燕、赵,都必须先吞并韩。所以范雎认为“秦之有韩也,譬如木之有蠹也,人之有心腹之病也”。苏辙在此段引用范雎、商鞅先收韩、魏的言论,就在于说明商鞅等人明“天下之势”,他们采取先收韩、魏的方略是正确的,所以能吞并六国。与此相反,山东诸国却不明白韩、魏是它们的屏障,轻易地让秦人得以出入其间。作者反问一句:“此岂知天下之势邪?”

最后再分析韩、魏。作者强调它们是强秦窥觎的对象,又加上本身弱小,被吞并是在所难免的。韩、魏一旦被吞并,秦人就可以此为跳板去进攻山东诸国,使天下遍受其害。在这里,作者表面上为韩、魏开脱,实际上是在强调韩、魏被吞并的严重后果,这样就愈能显示出韩、魏的重要,愈能让人们感到燕、赵诸国不助韩、魏,不明天下之势的愚蠢和不可原谅。

文章至此,是着重分析韩、魏在军事位置上的重要,告诉人们六国破灭主要在于它们不明白这个天下之势。那么,怎样做才算是明白天下之势呢?作者认为,正确的做法应该是齐、楚、燕、赵诸国厚韩、魏而摒秦。为什么必须这样做呢?作者仍从三个方面来分析:对秦国来说,它不敢逾韩、魏以窥齐、楚、燕、赵诸国;对齐、楚、燕、赵来说,它得以自完于其间;对韩、魏来说,有四国之佐就可以有强大后盾,放心地与秦国抗衡。总之,六国之间如能“以二国委秦,而四国休息于内,以阴助其急”,那么就可以应对万变,不至于为秦所亡。这样,作者就从正面阐明了六国救亡图存的根本之道,实际上也就是要明天下之势。

正面阐述之后,作者再从反面指出六国没有采取上述做法,而是为着尺寸之利背盟败约,自相屠灭,这正是六国的可悲之处,再次点明六国破亡的主要原因是“虑患之疏,而见利之浅,且不知天下之势也”。所以从本文的结构上看,它是围绕上述的中心论点,采取一正一反的手法,从秦、齐楚燕赵、韩魏这三个方面逐层演绎、步步深入下去的。因此,无论是论点、论据还是论证方法都不同于乃父的《六国论》。

三

元代李桢的《六国论》也是一篇探讨六国败亡原因的专论,但他认为二苏之说都是厚六国而薄秦的偏颇之论。他认为六国和秦一样,都是暴虐无异。六国之亡,就亡在他们力量弱小而又欲为秦所为。而要想免于灭亡,只有行仁义。在论证方法上,他也不同于二苏:不是开门见山提出论点,围绕论点选择材料进行论证,而是先破后立,首先排除对六国败亡原因的偏颇之论,然后再阐明自己的看法,直到文章结尾时,才点明论点。

文章一开头,李桢先简要地提出二苏的论点。二苏的论点对不对,他先不置可否;本人的论点是什么,也只字未提,而是笔锋一转,去驳世人对秦的偏颇看法。作者采用设问的方法:“夫后世之所以恶秦者,岂非以其暴邪?”然后针锋相对地指出:“以余观之,彼六国者皆欲为秦所为,未可专以罪秦也。”为了证明这个论点是正确的,作者从六国本性、六国谋士言行、秦国谋士言行等三个方面加以论证。李桢认为六国本性与秦国无异,也是“溺于攻伐,习于虞诈,强食而弱肉者”,如果他们得逞,未必不是又增加一个暴秦。作者又以六国的主要谋士苏秦的言行加以证明:苏秦挂六国相印,力倡合纵,好像誓与六国共存亡,合纵之法也似乎真可抑秦,

其实并非如此。作者指出:苏秦为人朝秦暮楚,唯利是图,他起初投秦,因为他知道秦必将统一天下,只是秦不用他,他才转而去倡合纵、说六国的。况且,他也并非不知道纵约之不可保,只不过靠其来沽名钓誉、谋取财富罢了。这样就会使人觉得六国合纵之不可靠,苏秦为人之不可信。接着,作者又以秦国谋士张仪的言行来证明:张仪认为父母手足之间尚要争钱财、耍手段,更何况六国之间呢?再说国家兴亡又远非钱财之类小事可比,又加上秦国的威胁利诱,纵散约败是不可避免的。作者认为张仪之说虽然露骨,但却道破了衰世之人情。作者通过以上三方面的论证,无非是要得出一个结论:六国与秦无异,合纵之术违反人情,只不过是苏秦之类朝秦暮楚之士,攫取名利的一种手段罢了。

在论证方法上,作者的安排也是很巧妙的。他的本意是要说明六国破灭之因在于它们力量弱小却又欲为秦所为,但在上面两段中却大谈六国本性,丝毫未提及上述论点,这是否离题,顾左右而言他呢?不是的!这是采取侧面进击、迂回包抄之法。因为作者要指责包括二苏在内的后人袒护六国、专门罪秦的偏颇之论,就必然要证实六国与秦一样都很暴虐;作者要论证六国必然破亡,当然也必须首先论证六国的所为是违背了天道人情的。作者开始不提自己的论点,而首先论述六国的本性,正是要排除人们对六国与秦的偏颇看法,这样才便于读者接受作者关于六国败亡之因的正确解释。

那么,六国败亡的真正原因是什么呢?作者终于在第三段开头加以点破:“误于欲为秦之所为也”,七国都想称帝,只不过秦得天助才得以成功罢了。那么,天意为什么要助秦呢?作者接着解释道:春秋以来,兵连祸结;迄乎战国,百姓更受其荼毒。苍天是爱民的,不愿再任其下去了,这是其一。如果让六国也称帝,那么百姓头上就有七个君主肆虐于其上,那就更加不堪忍受,这是其二。不让秦极强,它就不能灭六国而称帝;秦不称帝,就不能让其恶贯满盈,加速灭亡,这是其三。作者从这三方面代天立言,认为秦灭六国是天意,也是秦与六国各自暴虐行为的必然结果,因此,后人关于六国败亡的议论,是站在六国立场上的偏颇之言,这样就与第一段二苏的言论暗相对照,只不过未点出二苏而以“后之论者”泛言之,批判的范围显得更为宽泛。

最后一段,作者以设问设答的方式指出六国要想自存,只有实行仁义,这样不但可存,甚至可王。可惜的是,六国之君不能施行此道,这是令人感慨不已的。最后一段虽短,确是本文主旨所在,作者无论强调天意助秦,还是指责六国欲为秦所为,都是从这个主旨出发的;作者否定包括二苏在内的后人的偏颇之言,也是以此为立论根据的。另外,这段虽只有四十多字,章法上却极富变化:首先它采取设问设答之法来设疑释疑。强调“其术”极为重要。但究竟是何术并未点破,这是一变;以孟子以“仁义”说梁、齐之君之故事,暗示“其术”就是施行仁义,这是再变;梁、齐之君不纳其说,终遭破亡下场,让人感慨万端,这是三变。如此曲折变化,使作者在篇末点破的主旨,深深地印入读者的脑中。

(有删改)

探究任务:

1.以上,作者陈友冰把二苏与李桢写的《六国论》的论点、论据以及主要的论证方法分别加以阐述,从中可以看出他们是如何为各自的论点选择论据、组织材料的。请把三篇《六国论》的不同之处进行梳理,完成下表。

《六国论》 苏洵 苏辙 李桢

论点

论据

论证过程

参考答案

参考答案

《六国论》 苏洵 苏辙 李桢

论点 弊在赂秦 不知天下之势 六国皆欲为秦所为

论据 ①韩、魏赂秦先亡

②齐国附秦,盖失强援,不能独完 ①韩、魏举足轻重的地理位置

②秦与六国对天下之势的不同分析和所导致的不同结果 ①六国皆不施仁义

②六国谋士苏秦言行

③秦国谋士张仪言行

参考答案

论证过程 ①开头点明论点

②围绕“赂秦而力亏,破灭之道也”和“盖失强援,不能独完”进行论证

③用议论的方式对两个论据进行重复和发挥

④从历史联系现实,点明题旨 ①开头点明论点

②先分析韩、魏重要的地理位置,再论述韩、魏、秦以及其他四国对此天下大势的不同认识和不同结局

③正面提出六国免遭破灭的正确做法

④指出六国由于没有这样做而终遭破灭 ①引用二苏论点作开篇

②从六国本性、六国谋士、秦国谋士这三方面来说明六国与秦无异,合纵之法根本行不通

③正面指出六国败亡是由于他们欲为秦所为,天意不助的结果

④最后点题:六国只有施行仁义才能图存

参考答案 针对同一个历史事件得出不同的结论,与作者所生活的时代和对这个时代的不同认识和主张分不开。

2.针对同一历史史实,苏洵、苏辙和李桢分别得出了不同的结论,试结合陈友冰先生的文章简要分析其原因。(关于作者,可参考网上资料)

答:﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

参考答案

(1)时代背景不同:苏洵生活的时代,宋朝的边患主要是北方的辽和西北的西夏。在强敌面前北宋统治者采用六国故技“赂敌求和”换取苟安的局面。苏辙《六国论》的背景与其父相似,北宋初采取“虚外实内”的军事部署,边境之战一败再败,京都受到威胁。李桢生活的时代和他的主张都不同于二苏,李桢很受窝阔台父子的倚重,他是站在元蒙统治者的立场上讲话,为蒙古入侵辩解。

(2)思想认识不同:苏洵表面上是探讨六国破亡之因,但真正的意图则在于借古讽今,告诫北宋统治者要牢记历史教训,不要走赂敌求和的历史老路。苏辙是从如何用兵、如何加强边备这个角度来古为今用的。李桢的观点是要打破侵略与防卫、正义与非正义的界限,就是要改变蒙古贵族是残暴入侵者这一形象。

参考答案

直击高考

文言文词类活用之意动用法

意动用法是指某些词用作动词充当谓语时其动作属于主观上的感觉、看法或评价。这种谓语与宾语的关系是:主语认为宾语所代表的人或事物有谓语自身所代表的性状,或者把宾语当作谓语所代表的人、事物去看待、评价。

意动用法是古代汉语的重要语法现象之一,其内容包括形容词的意动用法和名词的意动用法。一般可译为“认为……”“以……为……”或“感到……”等。如《阿房宫赋》中的“后人哀之而不鉴之”中的“鉴”就是名词的意动用法,解释为“以……为鉴”。

高考要求学生能理解文言文与现代汉语不同的用法。古代汉语与现代汉语的语法构造有一定的相同之处,但也存在一定的差别。所谓“与现代汉语不同的用法”指的是词类活用现象,包括名词、动词、形容词和数词等的活用。其中,名词和形容词的意动用法是翻译题考查的重点。

1.凡是动宾式,其中的动宾之间不是一般的支配关系,而是含有“认为它怎样”的意思,这就是意动用法。

2.一个句子的语法结构是动宾式,如果按照这种结构顺序翻译下去,既不合情理,又难以理解;而如果按照兼语的方式去翻译,很合乎句子的本来意思,那么,这就是意动用法。

3.在古代汉语中,代词是不能被形容词修饰的。如果代词前面出现形容词就一定是形容词的活用。而这样的形容词活用为动词,如果是主观上认为怎么样的就是意动用法。

1.把下面文段中画横线的句子翻译成现代汉语。

渤海鲍宣妻者,桓氏之女也,字少君。宣尝就少君父学,父奇其清苦,故以女妻之,装送资贿甚盛。宣不悦,谓妻曰:“少君生富骄,习美饰,而吾实贫贱,不敢当礼。”妻曰:“大人以先生修德守约,故使贱妾侍执巾栉。既奉承君子,唯命是从。”宣笑曰:“能如是,是吾志也。”妻乃悉归侍御服饰,更着短布裳,与宣共挽鹿车归乡里。拜姑礼毕,提瓮出汲。修行妇道,乡邦称之。

译文:﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

答案 鲍宣曾经跟随少君的父亲学习,少君的父亲对他的清贫刻苦感到奇异,因此把女儿嫁给了他,陪送(给女儿)的嫁妆非常丰厚。

答案

解析 本题考查文言文语句翻译的能力。注意以下关键词:尝:曾经;就:跟从;奇:意动用法,对……感到奇异;妻:名词作动词,嫁给;盛:丰厚。

解析

参考译文

渤海鲍宣的妻子,是桓氏的女儿,字少君。鲍宣曾经跟随少君的父亲学习,少君的父亲对他的清贫刻苦感到奇异,因此把女儿嫁给了他,陪送(给女儿)的嫁妆非常丰厚。鲍宣不高兴,对妻子说:“你生在富贵人家,习惯穿着漂亮的衣服和佩戴着漂亮的装饰,可是我实在贫穷低贱,不敢担当大礼。”妻子说:“我父亲因为您有修养,品德高尚,信守约定,所以让我拿着毛巾梳子服侍您。既然侍奉您,(我)听从您的命令。”鲍宣笑着说:“(你)能这样,这是我的心意了。”少君就全数退回了那些侍从婢女及服装首饰,改穿(平民的)短衣裳(汉代贵族的衣服是深衣,就是长衫),与鲍宣一起拉着小车回到家乡。(她)拜见婆母礼节完毕后,就提着水瓮出去打水。(她)修习为妇之道,乡里的人都称赞她。

2.把下面文段中画横线的句子翻译成现代汉语。

荀伯玉,字弄璋,广陵人也。祖永,南谯太守。父阐之,给事中。齐高帝镇淮阴,伯玉为高帝冠军刑狱参军。高帝为宋明帝所疑,被征为黄门郎,深怀忧虑,伯玉劝高帝遣数十骑入魏界,安置标榜。魏果遣游骑数百履行界上,高帝以闻,犹惧不得留,令伯玉占。伯玉言不成行,而帝卒复本任,由是见亲待。后随高帝还都,除奉朝请①。高帝使主家事。武帝罢广兴②还,立别宅,遣人于大宅掘树数株,伯玉不与,驰以闻,高帝善之。

(选自《南齐书》,有删改)

[注] ①奉朝请:朝廷给予闲散大官的优厚待遇。②广兴:地名。

译文:﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

答案 武帝(高帝之子)离开广兴返回京城,修建别苑,派人在大宅子里挖掘几株树,伯玉不给他,并迅速把这件事上报(高帝),高帝认为伯玉做得很好。

答案

解析 翻译时,官职、人名、地名不用翻译,根据词类活用,“善”为形容词的意动用法,译为“认为……做得好”,“伯玉不与(之)”“驰以(之)闻”皆为省略句,需要补充省略的内容。

解析

参考译文

荀伯玉,字弄璋,是广陵人。祖父荀永,是南谯太守。父亲荀阐之,官任给事中。齐高帝镇守淮阴,荀伯玉担任高帝冠军刑狱参军。高帝被宋明帝怀疑,被征召做黄门郎,高帝深感忧虑,伯玉劝高帝派遣数十骑兵进入魏界,设置界标表示占据该地。魏国果然派遣数百骑兵在魏齐边界巡视,高帝把这种情状上报,但还是害怕不能留驻淮阴,让荀伯玉占卜。荀伯玉(断卦)说不会前往,而齐高帝最终果然恢复本任官职,(荀伯玉)由此更被(齐高帝)当作亲信看待。后来(伯玉)跟随高帝回到京都,被授官奉朝请。高帝让他主管家里的事情。武帝(高帝之子)离开广兴返回京城,修建别苑,派人在大宅子里挖掘几株树,伯玉不给他,并迅速把这件事上报(高帝),高帝认为伯玉做得很好。

答案

素养分层作业

10分钟基础练

解析 D项,速:动词,招致。

解析

答案

解析 A项,介词,和、同/介词,比。B项,介词,用/介词,因为。C项,均为连词,表承接。D项,介词,跟/连词,和。

解析

答案

解析 ①辇:名词作状语,乘辇车。②却:动词的使动用法,使……退却。③礼:名词用作动词,礼遇、以礼相待。④收藏:动词用作名词,指收藏的金玉珍宝等物。⑤日、月:名词作状语,一天天地、一月月地。⑥族:名词用作动词,灭族。⑦鉴:名词的意动用法,以……为鉴。⑧完:形容词用作动词,保全。⑨终:形容词用作动词,坚持到底。综上,①⑤名词作状语;②动词的使动用法;⑦名词的意动用法;③⑥名词用作动词;④动词用作名词;⑧⑨形容词用作动词。

解析

答案

解析 A项,古义:宫室结构的参差错落,精致工巧。今义:比喻各用心机,互相排挤。B项,古义:金玉珍宝等物。今义:出类拔萃的人。D项,古义:天气。今义:一定地区里经过多年观察所得到的概括性的气象情况。

解析

5.下列句子中,句式与“多于南亩之农夫”相同的一项是( )

A.一人之心,千万人之心也

B.赵尝五战于秦,二败而三胜

C.赂秦而力亏,破灭之道也

D.灭六国者六国也,非秦也

答案

解析 例句与B项均为状语后置句,“多于南亩之农夫”应为“于南亩之农夫多”;B项应为“赵尝于秦五战,二败而三胜”。A、C、D三项均为判断句,“……也”表判断。

解析

6.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《红楼梦》“护官符”中的“阿房宫,三百里,住不下金陵一个史”,化用了《阿房宫赋》中的“ , ”两句。

(2)《阿房宫赋》中“ , ”两句,写秦人把剽掠来的珍宝当作贱物,揭示了其生活的奢靡。

(3)宋朝的苏洵在《六国论》中认为齐国灭亡的原因是“ ”,燕国灭亡的原因则是“ ”。

覆压三百余里 隔离天日

鼎铛玉石 金块珠砾

与嬴而不助五国也

至丹以荆卿为计

30分钟提升练

一、语言文字运用

阅读下面的文字,完成1~3题。

在两千多年的封建社会中,许多奏章极负盛名,其中被誉为“清代第一奏折”的《三习一弊疏》是御史孙嘉淦提出的。所谓“三习”,是说人为官时间久了, 不由自主地生出三个坏习惯,即耳习、目习和心习。孙嘉淦还详细分析了“三习” 的养成过程。耳习——开始时只是不喜欢别人有不同意见,后来便逐步发展成不顺耳的话也不爱听,最后连讨好的话说得水平不高都不行。目习——刚开始是排斥不礼貌的人,而后讨厌那些对自己 的,再后来连对自己尊敬但不会办事的,都觉得厌烦了。心习——原本认真地工作,可时间一长,便不再严格要求自己,

“再后来不管自己有什么想法,都 了,不允许有不同的意见产生。“一弊”,喜小人而厌君子是也,就是“三习”的恶果。

以史为鉴,可以知兴替。”随着曾持续了两千多年的中国封建社会的衰亡,已成为历史过客,尘埃落定的历代中国王朝兴衰史亦不能改变,它们都能给人启迪,给人智慧。

1.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A.往往 日久年深 敬若神明 自命不凡

B.常常 日久年深 敬而远之 自命不凡

C.常常 日积月累 敬若神明 自以为是

D.往往 日积月累 敬而远之 自以为是

答案

解析 本题考查正确运用词语(包括熟语)的能力。第一处,往往:表示根据以往的经验,某种情况在一定条件下时常存在或经常发生。常常:指事情的发生不止一次,而且时间相隔不久。此处有特定的条件“为官时间久了”,所以选用词语“往往”。第二处,日久年深:指日子长,时间久。日积月累:长时间地积累。语境中修饰“养成”,选用“日积月累”。第三处,敬若神明:形容对某人或某物崇拜到了极点。多用作贬义。敬而远之:尊敬,但又不愿意接近。语境没有贬义的意思,用“敬而远之”。第四处,自命不凡:自以为不平凡,形容骄傲自满。自以为是:认为自己的看法和做法都正确,不接受别人的意见。语境是“不允许有不同的意见产生”,用“自以为是”。

解析

2.下列各句中的引号与文中“以史为鉴,可以知兴替”的引号,作用相同的一项是( )

A.我站在山脚抬头望去,只见无数火把排成许多“之”字形,一直向山顶延伸着。

B.父亲的话让我意识到,要打破我们父子之间这层令人悲哀的“厚障壁”太难了。

C.著名画家徐悲鸿笔下的马,正如有的评论家所说的那样,“形神兼备,充满生机”。

D.他们的做法彻底撕掉了自己“文明”的面具,真相赤裸裸地展现在大家面前。

答案

解析 本题考查辨析标点符号作用的能力。文中“以史为鉴,可以知兴替”引号表示直接引用。A.“之”,引号表示突出强调;B.“厚障壁”并非实指厚厚的墙壁,而是虚指父子之间存在厚厚的隔阂,引号表示特定含义;C.“形神兼备,充满生机”,引号表示直接引用;D.“文明”,引号表示讽刺或否定。

解析

3.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A.随着曾持续了两千多年的中国封建社会的衰亡,历史成为了过客,尘埃落定的历代中国王朝兴衰史亦不能改变

B.随着曾持续了两千多年的中国封建社会的衰亡,已成为历史过客,尘埃落定的中国历代王朝兴衰史亦不能改变

C.中国封建社会曾持续了两千多年才衰亡,历史成为了过客,尘埃落定的历代中国王朝兴衰史亦不能改变

D.曾持续了两千多年才衰亡的中国封建社会,已成为历史过客,尘埃落定的中国历代王朝兴衰史亦不能改变

答案

解析 本题考查辨析并修改病句的能力。画横线句子有两处语病:“随着……已成为”以介宾主语开头,造成主语残缺,可删掉“随着”和“的衰亡”,在“两千多年”后加上“才衰亡”,让“中国封建社会”作主语;“历代中国王朝”语序不当,可改为“中国历代王朝”。

解析

阅读下面的文字,完成4~5题。

秦始皇统一中国,为文学灌注了一种天下一统的宏伟气概。此后中国文学,不管什么题材,都或多或少地有所隐含,李白就说过“秦王扫六合,虎视何雄哉”。不仅如此, ① ,使中国文脉可以顺畅地流泻于九州大地。( )我在世界上各个古文明的废墟间考察时,总会一次次想到秦始皇。因为那些文明的割裂、分散, ② 。如果当年秦始皇不及时以强权统一文字,那么,中国文脉早就流逸不存了。

由于秦始皇既统一了中国又统一了文字,今后两千多年,只要是中国文人,不管生长在如何偏僻的角落,一旦为文便是家国天下;不管面对着多么繁密的方言壁障, ③ 。总之,统一中国和统一文字,为中国文脉提供了不可比拟的空间力量和技术力量。秦代匆匆,无心文事,却为中华文明的格局进行了重大奠基。

4.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )

A.极大的空间使文脉顺畅,文脉的顺畅又增添了中国文学对于三山五岳、五湖四海的视野和责任。

B.这种顺畅,尤其是在极大空间中的顺畅,又增添了中国文学对于三山五岳、五湖四海的视野和责任。

C.中国文学对于三山五岳、五湖四海的视野和责任,又使中国文脉能够在极大的空间内保持顺畅。

D.三山五岳、五湖四海的视野和责任,使中国文学在极大的空间内保持了文脉的流泻顺畅。

答案

解析 本题考查语言表达连贯的能力。这段文字是强调秦始皇统一中国对中国文化的影响,前面有“使中国文脉可以顺畅地流泻于九州大地”,B项用“这种顺畅”衔接最恰当;A项“极大的空间”作主语,不符合话题统一原则;C、D两项,“视野和责任”使文脉顺畅,与文意不符。

解析

5.请在上文横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过12个字。

答:①﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

②﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

③﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

答案 ①秦始皇还统一了文字 ②都与文字的不统一有关 ③一旦落笔皆是汉字汉文

答案

解析 本题考查语言表达之情境补写的能力。第①空,结合后文“使中国文脉可以顺畅地流泻于九州大地”“如果当年秦始皇不及时以强权统一文字,那么,中国文脉早就流逸不存了”可知,这是说秦始皇统一了文字。第②空,结合后文“如果当年秦始皇不及时以强权统一文字,那么,中国文脉早就流逸不存了”可知,“那些文明的割裂、分散”是因为文字不统一。第③空,此处与“一旦为文便是家国天下”句子对应,内容要强调“汉字汉文”,可以写“一旦落笔皆是汉字汉文”。

解析

二、阅读素养培优

阅读下面的文言文,完成6~10题。

[甲]嗟乎!一人之心,千万人之心也。秦爱纷奢,人亦念其家。奈何取之尽锱铢,用之如泥沙?使负栋之柱,多于南亩之农夫;架梁之椽,多于机上之工女;钉头磷磷,多于在庾之粟粒;瓦缝参差,多于周身之帛缕;直栏横槛,多于九土之城郭;管弦呕哑,多于市人之言语。使天下之人,不敢言而敢怒。独夫之心,日益骄固。戍卒叫,函谷举,楚人一炬,可怜焦土!

(节选自杜牧《阿房宫赋》)

6.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.负锄梃谪戍之徒/圜视而合从/大呼而成群时/则有叛人而无叛吏/人怨于下而吏畏于上/天下相合/杀守劫令而并起/

B.负锄梃谪戍之/徒圜视而合从/大呼而成群时/则有叛人而无叛吏/人怨于下而吏畏于上/天下相合/杀守劫令而并起/

C.负锄梃谪戍之徒/圜视而合从/大呼而成群/时则有叛人而无叛吏/人怨于下而吏畏于上/天下相合/杀守劫令而并起/

D.负锄梃谪戍之/徒圜视而合从/大呼而成群/时则有叛人而无叛吏/人怨于下而吏畏于上/天下相合/杀守劫令而并起/

答案

解析 “负锄梃谪戍”修饰“徒”,“之”为结构助词,所以应在“徒”后面断开,排除B、D两项。“时则”作“有”的状语,所以应在“时”前面断开,排除A项。

解析

7.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.“山东”,战国、秦汉时指崤山以东的地方;战国时韩、赵、魏、齐、楚、燕在崤山以东,故称“山东六国”。

B.“六合”,指上下和东西南北四方,泛指天下或宇宙;“以六合为家”是说秦始皇把天下当成了世袭的私有财产。

C.“社稷”,土地神和山神的总称。土地孕育五谷,山川指代大好江山,后来就用“社稷”代表国家。

D.“禄邑”中的“禄”,是“俸给”的意思,指俸禄或所得赏赐等,这与《孔雀东南飞》中“儿已薄禄相”的“禄”含义不同。

答案

解析 C项,“土地神和山神的总称。土地孕育五谷,山川指代大好江山”错。社稷指土神和谷神的总称。土载育万物,谷养育民众。

解析

8.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.甲文通过夸张和比较写修建阿房宫的巨大的耗费,把始皇帝的横征暴敛、骄奢淫逸形象地描绘出来。

B.乙文叙中带议,句式整齐又错落有致,借“陈涉之微”表现秦朝的不堪一击,点明秦朝之过在“仁义不施”。

C.丙文认为,郡县制强化了中央集权,有效控制了地方。引发老百姓的怨恨的原因,并不在于制度。

D.丙文认为,分封制使世袭大夫世世代代统治他们的封地,占尽国土,很难产生贤能之人,圣人也无法立足。

答案

解析 D项,“很难产生贤能之人”错误。由原文“将欲利其社稷以一其人之视听,则又有世大夫世食禄邑,以尽其封略,圣贤生于其时,亦无以立于天下,封建者为之也”可知,如果想要对国家有利而统一人民的思想,然而又有世袭大夫世世代代统治他们的封地,占尽了诸侯国的全部国土,即使有圣人贤人生在那个时代,也会没有立足之地,这种后果就是封建制造成的。所以原文是说即使有贤能之人也很难在那个时代立足,而不是说很难产生贤能之人。

解析

9.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)一夫作难而七庙隳,身死人手,为天下笑者,何也?

译文:﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

(2)据天下之雄图,都六合之上游,摄制四海,运于掌握之内,此其所以为得也。

译文:﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

答案 (1)陈涉一人起义国家就灭亡了,秦王子婴死在别人手里,被天下人耻笑,这是为什么呢?

(2)(秦)占据了天下的险要地势,建都于全国的形胜之地,控制着全国,把局势掌握在手里,这是它做得对的地方。

答案

解析 关键点:(1)“作难”,起事,指陈涉一人起义;“隳”,毁坏;“为天下笑”,被动句,被天下人耻笑。(2)“据”,占据;“都”,名词活用作动词,建都;“摄制”,控制;“此其所以为得也”,判断句,这是它做得对的地方。

解析

答案 (1)秦朝横征暴敛、骄奢淫逸。(2)秦朝不施行仁义。(3)秦朝政治方面的失败。

10.结合选文简要说明秦朝灭亡的原因。

答:﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

答案

解析 由甲文“奈何取之尽锱铢……使天下之人,不敢言而敢怒”可知,秦朝横征暴敛、骄奢淫逸导致了秦朝的灭亡。由乙文“仁义不施而攻守之势异也”可知,秦朝不施行仁义导致了秦朝的灭亡。由丙文“郡邑不得正其制,守宰不得行其理。酷刑苦役,而万人侧目。失在于政,不在于制,秦事然也”可知,秦朝政治方面的失败导致了秦朝的灭亡。

解析

参考译文

[甲]唉!一个人的心思,就是千万个人的心思啊。秦朝统治者喜欢繁华奢侈,别人也(都)顾念自己的家啊。为什么搜刮百姓的财宝一丝一毫都拿光,挥霍起这些财宝来像泥土沙石(一样不加珍惜)呢?使支撑房屋大梁的柱子,比田里的农民还多;架在梁上的椽子,比织布机上的女工还多;梁柱上突出的钉头,比粮仓里的谷粒还多;参差交错的瓦缝,比一身衣服上的丝缕还多;直的横的栏杆,比全国的城墙还多;嘈杂的管弦乐声,比集市上人们的话语还多。使天下的人民,不敢嘴里说,只敢心中无比愤怒。残暴无道、失去人心的秦始皇,一天比一天骄横顽固。戍边的士卒(陈涉、吴广等)呐喊起来,函谷关被攻破,项羽一把大火,可惜(富丽堂皇的阿房宫)化为一片烧焦了的土地!

[乙]况且那天下并没有缩小削弱,雍州的地势,崤山和函谷关的险固,像是原来的样子。陈涉的地位,没有比齐、楚、燕、赵、韩、魏、宋、卫、中山的国君更加尊贵;农具木棍,也不比钩戟长矛更锋利;因有罪而被征调去守边的士卒,也不能和九国部队抗衡;深谋远虑,行军用兵的方法,也比不上先前九国的武将谋臣。可是条件好者失败而条件差者成功,功业完全相反,为什么呢?假使拿东方诸侯国跟陈涉比一比长短大小,量一量权势力量,就更不能相提并论了。然而秦凭借着它的小小的地方,发展到兵车万乘的国势,统理八州,使六国诸侯都来朝见,已经一百多年了;这之后把天下作为家业,用崤山、函谷关作为自己的内宫;陈涉一人起义国家就灭亡了,秦王子婴死在别人(项羽)手里,被天下人耻笑,这是为什么呢?就因为不施行仁义而使攻守的形势发生了变化啊。

秦朝的情况,也完全可以看清楚了:朝廷有治理百姓的制度,而不让郡县专权,这是正确的。中央有管理政务的大臣,而不让地方官自行其是,这也是正确的。但是郡县不能正确发挥郡县制的作用,郡守、县令不能很好地治理人民。残酷的刑罚、繁重的劳役,使万民怨恨。这种过失在于政治方面,不在于郡县制本身。秦朝的情况便是这样。

至于天下的常理,是治理得好、政局安定,这才能得到人民的拥护。使贤明的人居上位,不贤的人居下位,然后才会清明安定。如今封建制的君长,是一代继承一代地统治下去的。这种世袭的统治者,居上位的果真贤明吗?居下位的真的不贤吗?这样,人民究竟是得到太平还是遭遇战乱,就无法知道了。如果想要对国家有利而统一人民的思想,然而又有世袭大夫世世代代统治他们的封地,占尽了诸侯国的全部国土,即使有圣人贤人生在那个时代,也会没有立足之地,这种后果就是封建制造成的。难道是圣人的制度要使事情坏到这种地步吗?所以我说:“这不是圣人的本意,而是形势发展的结果。”

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])