2013-2014学年高中历史人教版单元测试:必修2 第4单元 中国特色社会主义建设的道理(含13年真题、模拟)

文档属性

| 名称 | 2013-2014学年高中历史人教版单元测试:必修2 第4单元 中国特色社会主义建设的道理(含13年真题、模拟) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 113.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-03-01 12:01:36 | ||

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

第四单元 中国特色社会主义建设的道理

一、选择题(本大题共15小题,每小题4分,共60分)

1.1949年10月,面对一个新中国诞生,诗人胡风以一句“时间开始了”表达自己的心声,而这一句话也以其高超的艺术手法被誉为“开国的绝唱”。对于无数人来说,1978年开始的十一届三中全会意味着“时间又开始了”!下列表述不正确的是( )。

A.前者使中国人民站起来

B.后者使中国人民富起来

C.前者标志着中国社会主义制度建立

D.后者标志着中国进入改革开放新时期

2.近几年来,我国钢企连续发生严重亏损,其原因在于高昂的铁矿石成本,进口铁矿石平均到岸价逐年大幅增加。有鉴于此,国内钢企积极优化产品结构,不断开拓新市场。新中国钢铁工业起步于 ( )。

A.20世纪50年代初

B.20世纪50年代末

C.20世纪60年代初

D.20世纪60年代末

3.提起常熟土布,那兰布、青布、兰白花布……曾经是风靡城乡的时尚服装流行色。1953年常熟各乡镇的土布庄先后关闭,苏州城里的常熟土布庄仅剩三户,后又于1956年归于苏州花纱布公司。这是由于实行 ( )。

A.公私合营 B.土地改革

C.农业合作化运动 D.“一五”计划

4.中国历史上“以村为单位,采取领导和群众自愿相结合的方法,进行了全面规划……适当地配备了骨干力量,调整和密切了社和社、社和组的关系,从而有计划地全面地推进这场运动”。“这场运动”是指 ( )。

A.土地改革运动 B.农业合作化运动

C.大跃进运动 D.人民公社化运动

5.某次大会提出“人民对于经济文化发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要状况之间的矛盾开始成为中国社会的主要矛盾”。这次会议召开于 ( )。

A.1949年 B.1956年

C.1966年 D.1976年

6.“前年卖粮用箩挑,去年卖粮用船摇,今年汽车装不了,明年火车还嫌小。”这是一首江西民歌。它可能产生于 ( )。

A.1950年 B.1956年

C.1958 年 D.1979年

7.1962年3月,周恩来在中央财经工作会议上针对当时我国的经济形势即兴作了一幅对联,上联是“先抓吃穿用”,下联是“实现农轻重”,横批应是 ( )。

A.一化三改 B.综合平衡

C.多快好省 D.以粮为纲

8.对联,是一面折射生活的多棱镜,有着鲜明的时代特色。下列对联按反映史实发生的先后顺序排列,正确的是( )。

①“幸福不忘共产党,翻身感谢毛主席” ②“扎根农村干革命,广阔天地炼红心” ③“食堂巧做千家饭,公社饱暖万人心” ④“大锅饭年年亏款,承包后岁岁余钱”

A.③①④② B.④③①②

C.①③②④ D.①②③④

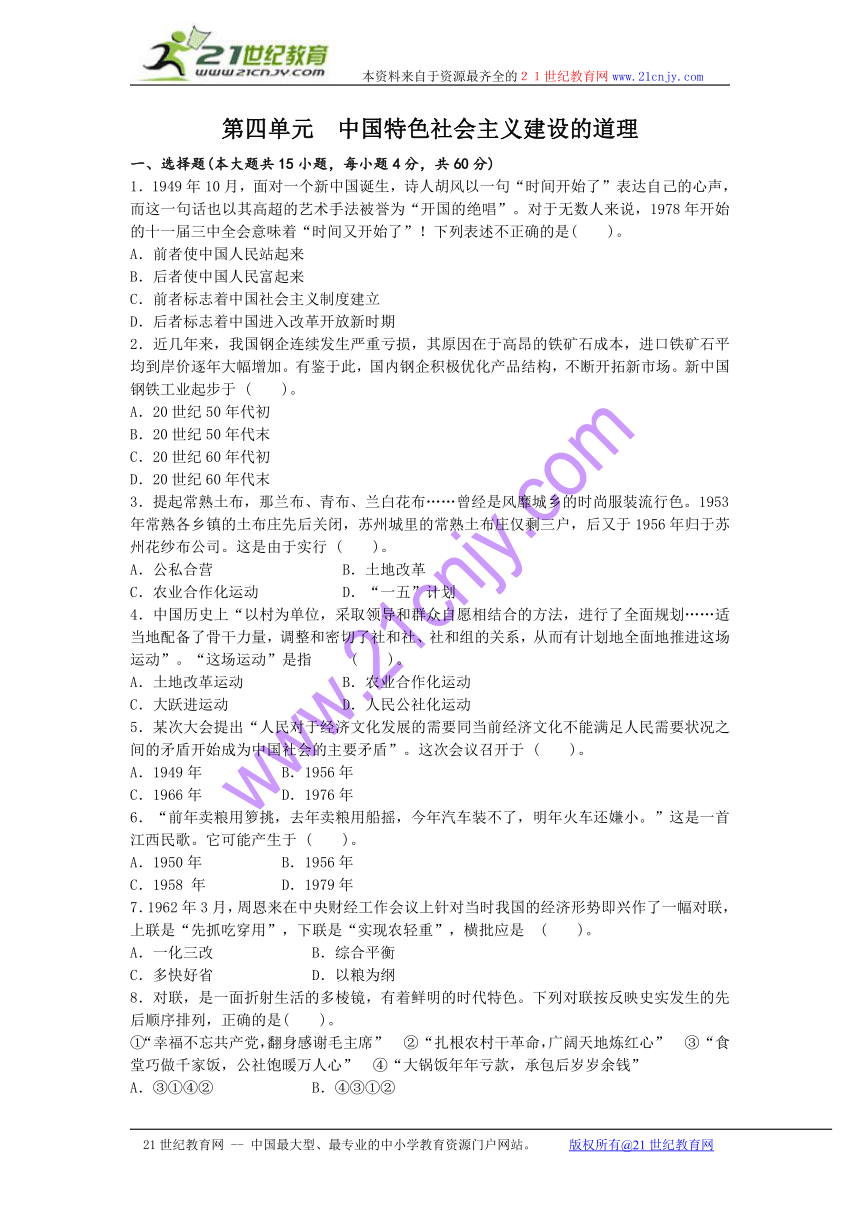

9.(2013·长沙模拟)下图是我国某地城乡居民年人均收入表,图中的城乡差距最小年的出现是因为( )。

A.社会主义市场经济体制目标的确立

B.中共十三大确立社会主义初级阶段理论的巨大作用

C.农村改革取得巨大成就,城市改革刚刚起步

D.加入世贸组织,对外贸易迅速发展

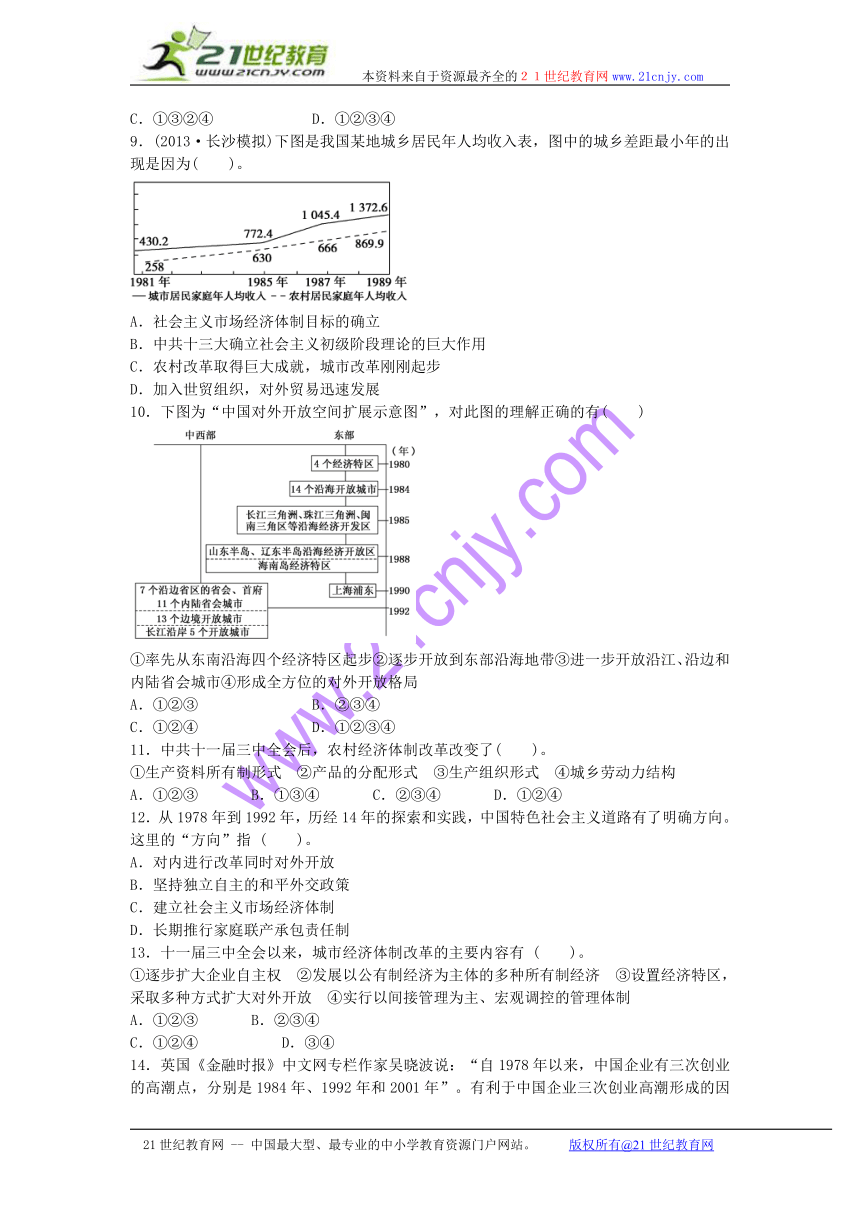

10.下图为“中国对外开放空间扩展示意图”,对此图的理解正确的有( )

①率先从东南沿海四个经济特区起步②逐步开放到东部沿海地带③进一步开放沿江、沿边和内陆省会城市④形成全方位的对外开放格局

A.①②③ B.②③④

C.①②④ D.①②③④

11.中共十一届三中全会后,农村经济体制改革改变了( )。

①生产资料所有制形式 ②产品的分配形式 ③生产组织形式 ④城乡劳动力结构

A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.①②④

12.从1978年到1992年,历经14年的探索和实践,中国特色社会主义道路有了明确方向。这里的“方向”指 ( )。

A.对内进行改革同时对外开放

B.坚持独立自主的和平外交政策

C.建立社会主义市场经济体制

D.长期推行家庭联产承包责任制

13.十一届三中全会以来,城市经济体制改革的主要内容有 ( )。

①逐步扩大企业自主权 ②发展以公有制经济为主体的多种所有制经济 ③设置经济特区,采取多种方式扩大对外开放 ④实行以间接管理为主、宏观调控的管理体制

A.①②③ B.②③④

C.①②④ D.③④

14.英国《金融时报》中文网专栏作家吴晓波说:“自1978年以来,中国企业有三次创业的高潮点,分别是1984年、1992年和2001年”。有利于中国企业三次创业高潮形成的因素分别是( )。

A.建立经济特区 邓小平南方讲话 确立市场经济体制目标

B.确立市场经济体制目标 “三个代表”理论提出 中国加入世贸组织

C.开放沿海港口城市 开发、开放上海浦东 确立新时期党的基本路线

D.扩大企业自主权 确立市场经济体制目标 中国加入世贸组织

15. 1979年春,广东省委第一书记习仲勋出席中央工作会议,他大胆地提出自己的意见:“现在中央的权力过于集中,地方上感到事情很难办。……我请求中央允许在毗邻港澳边界的深圳、珠海与重要的侨乡汕头市各划出一块地方,搞贸易合作区。”这个建议的背景是( )。

A.农村经济体制改革刚刚拉开序幕

B.城市经济体制改革正在启动

C.对外开放的格局初步形成

D.中央开始推进企业自主管理

二、非选择题(本大题共2小题,每小题20分,共40分)

16.(2013·金华模拟)阅读图文材料,回答问题。

材料一 1793年,英国马戛尔尼使团来华,要求开放天津、宁波等地通商。乾隆皇帝严辞拒绝,并表示如果“夷商将货船驶至浙江、天津地方”,“定当立时驱逐出洋”。

材料二 18世纪中期以后,广州是清政府对外贸易的唯一口岸。1843年上海开埠后,城市商业中心由城东南的“南市”逐渐转移到城北沿苏州河新闸一带的租界地区,全国对外贸易的中心逐渐转移,由广州转移到上海。1861年天津开埠后,城市经济中心由城东北沿河一带逐渐转移到城东南的租界地区,天津逐渐成为北方外贸中心。到20世纪二三十年代,广州、上海、天津发展成近代大城市。

材料三

(1)材料一反映了当时中、英两国怎样的历史状况?(4分)

(2)广州、上海被开辟为通商口岸依据的是什么不平等条约?概括材料二反映的中国近代口岸城市发展的主要特点。(6分)

(3)依据材料三,结合改革开放的历史进程,说明新时期我国对外开放的基本格局。(4分)

(4)依据上述材料,并结合所学知识,分别指出近代、当代中国经济发展与世界经济发展趋势的关系。(6分)

17.人的姓名不仅携带着每一个家庭的盛衰信息,而且携带着社会发展过程中一系列信息。姓名文化成为整个中华民族文化的一个重要的组成部分。阅读材料,回答问题。

材料一 《说文》:“名,自命也,从口夕,夕者冥也,冥不相见,故以口自名。”

材料二 上世纪50年代,中国不少人用“斯、基、娜、娅、莎”等俄文音译字为孩子起名儿;“李解放”、“王建国”、“张抗美”、“孟跃进”等名字也是那一时代的代表。上世纪60年代的“陈坚强”、“齐移山”、“杨文革”、“周卫红”,70年代的“文爱武”、“徐拥军”、“房永红”、“高改革”等等,都是一些经典姓名。

——《历代姓名趣谈》

材料三 当第一批中国白领把取英文名“能弱化论资排辈”的理念付诸实践时,为这些外企、私企打扫卫生的阿姨都被叫做了“Mary”。在毕业生到外企去求职时,他们总忘不了在简介里取上一个“受欢迎的英文名”,比如“Amanda”、“Sarah”、“Nicole”等。……武汉有一对小夫妻为追求个性,给刚出生的孩子取名为“赵.com”,意思是“赵康”。

——罗满元《姓名自由宣言》

(1)材料一中反映人起名的原因是什么?有何作用?(4分)

(2)材料二上世纪50年代能够反映出我国怎样的外交方针?结合所学知识及材料中的姓名概述我国当时的经济建设情况如何?(6分)

(3)材料二上世纪六七十年代姓名反映出我国经济建设出现了怎样的变化?对我国经济建设产生了什么影响?以后我国经济建设又有怎样的新发展?(6分)

(4)材料三中姓名变化的原因有哪些?(4分)

答案解析

1. 【解析】选C。中国社会主义制度确立的标志是1956年三大改造的完成,不是1949年新中国的成立,故C项错误。

2.【解析】选A 。“一五”计划指1953~1957年,即从20世纪50年代初开始,国家优先发展重工业,新中国钢铁工业开始起步。

3.【解析】选A。从材料信息可以看出 ,常熟土布的生产经历了从私人经营到国家经营的过程,这是国家对资本主义工商业进行社会主义改造的结果,国家对资本主义工商业的社会主义改造实行的是公私合营的形式。

4.【解析】选B。本题容易混淆的是B、D选项,从材料信息“以村为单位,采取领导和群众自愿相结合的方法”可知这场运动是农业合作化运动。

5.【解析】选B。通过题干内容可知,此次会议为中共八大。故正确答案为B。

6.【解析】选C。 1958年开始的大跃进和人民公社化运动,使得社会上出现了“浮夸”风,是“左”倾错误的表现。

7.【解析】选B。 1958年,由于大跃进和人民公社化运动,造成国民经济比例严重失调。针对这种情况,中共中央对国民经济进行整顿,“先抓吃穿用”, “实现农轻重”,以达到国民经济综合平衡的发展。周恩来的对联就说明了这一指导思想。

8.【解析】选C。①反映的是新中国成立,②反映的是文革时期,③反映的是人民公社,④反映的是家庭联产承包责任制。

9.【解析】C选。本题考查的知识点是经济体制改革。图中的城乡差距最小年份是1985年,此时农村改革全面展开,城市改革刚起步,选择C项。

10.【解析】选D。该图体现了我国对外开放由经济特区到沿海开放城市,逐步深入到内陆,形成全方位的对外开放格局。

11.【解析】选C。土地等生产资料仍然是集体所有,也就是说,生产资料所有制形式并没有改变,排除有①的选择项,由于实行的是家庭联产承包责任制,也就是说,生产组织形式发生了变化,因此选择C。

12.【解析】选C。 1992年中共十四大确立了建立社会主义市场经济体制的改革目标,使中国特色的社会主义道路有了明确的目标和方向。

13.【解析】选C。本题采用排除法。根据教材内容可知,③不属于城市经济体制改革的内容,故含③的选项排除。正确答案为C。

14.【解析】选D。抓住题干关键信息“1984年”、“1992年”和“2001年”可知D项正确。

15.【解析】选A。解答此题的关键是抓住题干中的时间“1979年春”。农村经济体制改革的序幕是在1978年拉开的,故选项A正确。城市经济体制改革是从20世纪80年代开始的,可排除选项B、D。对外开放的格局初步形成是在20世纪90年代,可排除选项C。

16.【解析】第(1)问,从中、英双方对待海外贸易的态度中分析。第(2)、(3)问,根据所学知识和材料回答即可。第(4)问,注意分清中国近代、现代经济的主体是什么,由此引出答案。

答案:(1)英国工业革命已开始,需要开辟海外市场;中国处于封建社会末期,闭关锁国。

(2)《南京条约》。开埠通商引起全国外贸中心的转移,设立租界引起相关城市商业或经济中心的转移。

(3)逐渐形成“经济特区——沿海开放城市——沿海经济开放区——内地”这样一个多层次、有重点、点线面结合的对外开放格局。

(4)近代世界工业资本主义经济迅速发展,中国自然经济占主导地位,被迫开放,卷入世界市场;当代世界经济走向全球化,中国逐步建立社会主义市场经济体制,主动开放,融入世界经济。

17.【解析】第(1)问,注意题干材料的研读,人口稀少,人与人之间的交际,仅仅是识别形体和声音就够了。但如果在夜晚相遇,双方看不清楚,就需要“以口自名”,说出一个符号作为个人标记,由此而产生了人名。第(2)问,结合20世纪50年代我国参加以苏联为首的社会主义阵营回答中国的外交方针,结合“一五计划”等知识回答经济建设。第(3)问,分别结合“文化大革命”和改革开放回答我国的经济建设情况;“新发展”直接回答市场经济体制即可。第(4)问,要联系经济全球化和当代科技发展对人们的观念的影响来回答。

答案:(1)原因:区分身份、进行交流。作用:作为个人标记。

(2)外交方针:“一边倒”。

经济建设:“王建国”反映的是“一五计划”、“三大改造”等;“孟跃进”反映的是1958年开始的大跃进。

(3)60到70年代:“左”倾错误思想扩展到经济领域,导致了我国国民经济的劫难;70年代后期:以经济建设为中心,实施改革开放,极大地解放了社会生产力,推动了国民经济的高速发展。新发展:建立社会主义市场经济体制。

(4)经济全球化、信息化、网络化的发展;人们观念的改变等。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

第四单元 中国特色社会主义建设的道理

一、选择题(本大题共15小题,每小题4分,共60分)

1.1949年10月,面对一个新中国诞生,诗人胡风以一句“时间开始了”表达自己的心声,而这一句话也以其高超的艺术手法被誉为“开国的绝唱”。对于无数人来说,1978年开始的十一届三中全会意味着“时间又开始了”!下列表述不正确的是( )。

A.前者使中国人民站起来

B.后者使中国人民富起来

C.前者标志着中国社会主义制度建立

D.后者标志着中国进入改革开放新时期

2.近几年来,我国钢企连续发生严重亏损,其原因在于高昂的铁矿石成本,进口铁矿石平均到岸价逐年大幅增加。有鉴于此,国内钢企积极优化产品结构,不断开拓新市场。新中国钢铁工业起步于 ( )。

A.20世纪50年代初

B.20世纪50年代末

C.20世纪60年代初

D.20世纪60年代末

3.提起常熟土布,那兰布、青布、兰白花布……曾经是风靡城乡的时尚服装流行色。1953年常熟各乡镇的土布庄先后关闭,苏州城里的常熟土布庄仅剩三户,后又于1956年归于苏州花纱布公司。这是由于实行 ( )。

A.公私合营 B.土地改革

C.农业合作化运动 D.“一五”计划

4.中国历史上“以村为单位,采取领导和群众自愿相结合的方法,进行了全面规划……适当地配备了骨干力量,调整和密切了社和社、社和组的关系,从而有计划地全面地推进这场运动”。“这场运动”是指 ( )。

A.土地改革运动 B.农业合作化运动

C.大跃进运动 D.人民公社化运动

5.某次大会提出“人民对于经济文化发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要状况之间的矛盾开始成为中国社会的主要矛盾”。这次会议召开于 ( )。

A.1949年 B.1956年

C.1966年 D.1976年

6.“前年卖粮用箩挑,去年卖粮用船摇,今年汽车装不了,明年火车还嫌小。”这是一首江西民歌。它可能产生于 ( )。

A.1950年 B.1956年

C.1958 年 D.1979年

7.1962年3月,周恩来在中央财经工作会议上针对当时我国的经济形势即兴作了一幅对联,上联是“先抓吃穿用”,下联是“实现农轻重”,横批应是 ( )。

A.一化三改 B.综合平衡

C.多快好省 D.以粮为纲

8.对联,是一面折射生活的多棱镜,有着鲜明的时代特色。下列对联按反映史实发生的先后顺序排列,正确的是( )。

①“幸福不忘共产党,翻身感谢毛主席” ②“扎根农村干革命,广阔天地炼红心” ③“食堂巧做千家饭,公社饱暖万人心” ④“大锅饭年年亏款,承包后岁岁余钱”

A.③①④② B.④③①②

C.①③②④ D.①②③④

9.(2013·长沙模拟)下图是我国某地城乡居民年人均收入表,图中的城乡差距最小年的出现是因为( )。

A.社会主义市场经济体制目标的确立

B.中共十三大确立社会主义初级阶段理论的巨大作用

C.农村改革取得巨大成就,城市改革刚刚起步

D.加入世贸组织,对外贸易迅速发展

10.下图为“中国对外开放空间扩展示意图”,对此图的理解正确的有( )

①率先从东南沿海四个经济特区起步②逐步开放到东部沿海地带③进一步开放沿江、沿边和内陆省会城市④形成全方位的对外开放格局

A.①②③ B.②③④

C.①②④ D.①②③④

11.中共十一届三中全会后,农村经济体制改革改变了( )。

①生产资料所有制形式 ②产品的分配形式 ③生产组织形式 ④城乡劳动力结构

A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.①②④

12.从1978年到1992年,历经14年的探索和实践,中国特色社会主义道路有了明确方向。这里的“方向”指 ( )。

A.对内进行改革同时对外开放

B.坚持独立自主的和平外交政策

C.建立社会主义市场经济体制

D.长期推行家庭联产承包责任制

13.十一届三中全会以来,城市经济体制改革的主要内容有 ( )。

①逐步扩大企业自主权 ②发展以公有制经济为主体的多种所有制经济 ③设置经济特区,采取多种方式扩大对外开放 ④实行以间接管理为主、宏观调控的管理体制

A.①②③ B.②③④

C.①②④ D.③④

14.英国《金融时报》中文网专栏作家吴晓波说:“自1978年以来,中国企业有三次创业的高潮点,分别是1984年、1992年和2001年”。有利于中国企业三次创业高潮形成的因素分别是( )。

A.建立经济特区 邓小平南方讲话 确立市场经济体制目标

B.确立市场经济体制目标 “三个代表”理论提出 中国加入世贸组织

C.开放沿海港口城市 开发、开放上海浦东 确立新时期党的基本路线

D.扩大企业自主权 确立市场经济体制目标 中国加入世贸组织

15. 1979年春,广东省委第一书记习仲勋出席中央工作会议,他大胆地提出自己的意见:“现在中央的权力过于集中,地方上感到事情很难办。……我请求中央允许在毗邻港澳边界的深圳、珠海与重要的侨乡汕头市各划出一块地方,搞贸易合作区。”这个建议的背景是( )。

A.农村经济体制改革刚刚拉开序幕

B.城市经济体制改革正在启动

C.对外开放的格局初步形成

D.中央开始推进企业自主管理

二、非选择题(本大题共2小题,每小题20分,共40分)

16.(2013·金华模拟)阅读图文材料,回答问题。

材料一 1793年,英国马戛尔尼使团来华,要求开放天津、宁波等地通商。乾隆皇帝严辞拒绝,并表示如果“夷商将货船驶至浙江、天津地方”,“定当立时驱逐出洋”。

材料二 18世纪中期以后,广州是清政府对外贸易的唯一口岸。1843年上海开埠后,城市商业中心由城东南的“南市”逐渐转移到城北沿苏州河新闸一带的租界地区,全国对外贸易的中心逐渐转移,由广州转移到上海。1861年天津开埠后,城市经济中心由城东北沿河一带逐渐转移到城东南的租界地区,天津逐渐成为北方外贸中心。到20世纪二三十年代,广州、上海、天津发展成近代大城市。

材料三

(1)材料一反映了当时中、英两国怎样的历史状况?(4分)

(2)广州、上海被开辟为通商口岸依据的是什么不平等条约?概括材料二反映的中国近代口岸城市发展的主要特点。(6分)

(3)依据材料三,结合改革开放的历史进程,说明新时期我国对外开放的基本格局。(4分)

(4)依据上述材料,并结合所学知识,分别指出近代、当代中国经济发展与世界经济发展趋势的关系。(6分)

17.人的姓名不仅携带着每一个家庭的盛衰信息,而且携带着社会发展过程中一系列信息。姓名文化成为整个中华民族文化的一个重要的组成部分。阅读材料,回答问题。

材料一 《说文》:“名,自命也,从口夕,夕者冥也,冥不相见,故以口自名。”

材料二 上世纪50年代,中国不少人用“斯、基、娜、娅、莎”等俄文音译字为孩子起名儿;“李解放”、“王建国”、“张抗美”、“孟跃进”等名字也是那一时代的代表。上世纪60年代的“陈坚强”、“齐移山”、“杨文革”、“周卫红”,70年代的“文爱武”、“徐拥军”、“房永红”、“高改革”等等,都是一些经典姓名。

——《历代姓名趣谈》

材料三 当第一批中国白领把取英文名“能弱化论资排辈”的理念付诸实践时,为这些外企、私企打扫卫生的阿姨都被叫做了“Mary”。在毕业生到外企去求职时,他们总忘不了在简介里取上一个“受欢迎的英文名”,比如“Amanda”、“Sarah”、“Nicole”等。……武汉有一对小夫妻为追求个性,给刚出生的孩子取名为“赵.com”,意思是“赵康”。

——罗满元《姓名自由宣言》

(1)材料一中反映人起名的原因是什么?有何作用?(4分)

(2)材料二上世纪50年代能够反映出我国怎样的外交方针?结合所学知识及材料中的姓名概述我国当时的经济建设情况如何?(6分)

(3)材料二上世纪六七十年代姓名反映出我国经济建设出现了怎样的变化?对我国经济建设产生了什么影响?以后我国经济建设又有怎样的新发展?(6分)

(4)材料三中姓名变化的原因有哪些?(4分)

答案解析

1. 【解析】选C。中国社会主义制度确立的标志是1956年三大改造的完成,不是1949年新中国的成立,故C项错误。

2.【解析】选A 。“一五”计划指1953~1957年,即从20世纪50年代初开始,国家优先发展重工业,新中国钢铁工业开始起步。

3.【解析】选A。从材料信息可以看出 ,常熟土布的生产经历了从私人经营到国家经营的过程,这是国家对资本主义工商业进行社会主义改造的结果,国家对资本主义工商业的社会主义改造实行的是公私合营的形式。

4.【解析】选B。本题容易混淆的是B、D选项,从材料信息“以村为单位,采取领导和群众自愿相结合的方法”可知这场运动是农业合作化运动。

5.【解析】选B。通过题干内容可知,此次会议为中共八大。故正确答案为B。

6.【解析】选C。 1958年开始的大跃进和人民公社化运动,使得社会上出现了“浮夸”风,是“左”倾错误的表现。

7.【解析】选B。 1958年,由于大跃进和人民公社化运动,造成国民经济比例严重失调。针对这种情况,中共中央对国民经济进行整顿,“先抓吃穿用”, “实现农轻重”,以达到国民经济综合平衡的发展。周恩来的对联就说明了这一指导思想。

8.【解析】选C。①反映的是新中国成立,②反映的是文革时期,③反映的是人民公社,④反映的是家庭联产承包责任制。

9.【解析】C选。本题考查的知识点是经济体制改革。图中的城乡差距最小年份是1985年,此时农村改革全面展开,城市改革刚起步,选择C项。

10.【解析】选D。该图体现了我国对外开放由经济特区到沿海开放城市,逐步深入到内陆,形成全方位的对外开放格局。

11.【解析】选C。土地等生产资料仍然是集体所有,也就是说,生产资料所有制形式并没有改变,排除有①的选择项,由于实行的是家庭联产承包责任制,也就是说,生产组织形式发生了变化,因此选择C。

12.【解析】选C。 1992年中共十四大确立了建立社会主义市场经济体制的改革目标,使中国特色的社会主义道路有了明确的目标和方向。

13.【解析】选C。本题采用排除法。根据教材内容可知,③不属于城市经济体制改革的内容,故含③的选项排除。正确答案为C。

14.【解析】选D。抓住题干关键信息“1984年”、“1992年”和“2001年”可知D项正确。

15.【解析】选A。解答此题的关键是抓住题干中的时间“1979年春”。农村经济体制改革的序幕是在1978年拉开的,故选项A正确。城市经济体制改革是从20世纪80年代开始的,可排除选项B、D。对外开放的格局初步形成是在20世纪90年代,可排除选项C。

16.【解析】第(1)问,从中、英双方对待海外贸易的态度中分析。第(2)、(3)问,根据所学知识和材料回答即可。第(4)问,注意分清中国近代、现代经济的主体是什么,由此引出答案。

答案:(1)英国工业革命已开始,需要开辟海外市场;中国处于封建社会末期,闭关锁国。

(2)《南京条约》。开埠通商引起全国外贸中心的转移,设立租界引起相关城市商业或经济中心的转移。

(3)逐渐形成“经济特区——沿海开放城市——沿海经济开放区——内地”这样一个多层次、有重点、点线面结合的对外开放格局。

(4)近代世界工业资本主义经济迅速发展,中国自然经济占主导地位,被迫开放,卷入世界市场;当代世界经济走向全球化,中国逐步建立社会主义市场经济体制,主动开放,融入世界经济。

17.【解析】第(1)问,注意题干材料的研读,人口稀少,人与人之间的交际,仅仅是识别形体和声音就够了。但如果在夜晚相遇,双方看不清楚,就需要“以口自名”,说出一个符号作为个人标记,由此而产生了人名。第(2)问,结合20世纪50年代我国参加以苏联为首的社会主义阵营回答中国的外交方针,结合“一五计划”等知识回答经济建设。第(3)问,分别结合“文化大革命”和改革开放回答我国的经济建设情况;“新发展”直接回答市场经济体制即可。第(4)问,要联系经济全球化和当代科技发展对人们的观念的影响来回答。

答案:(1)原因:区分身份、进行交流。作用:作为个人标记。

(2)外交方针:“一边倒”。

经济建设:“王建国”反映的是“一五计划”、“三大改造”等;“孟跃进”反映的是1958年开始的大跃进。

(3)60到70年代:“左”倾错误思想扩展到经济领域,导致了我国国民经济的劫难;70年代后期:以经济建设为中心,实施改革开放,极大地解放了社会生产力,推动了国民经济的高速发展。新发展:建立社会主义市场经济体制。

(4)经济全球化、信息化、网络化的发展;人们观念的改变等。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势