2014年高中历史同步课件: 单元小结《第二单元 东西方的先哲》(人教版选修4)

文档属性

| 名称 | 2014年高中历史同步课件: 单元小结《第二单元 东西方的先哲》(人教版选修4) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-03-01 13:36:43 | ||

图片预览

文档简介

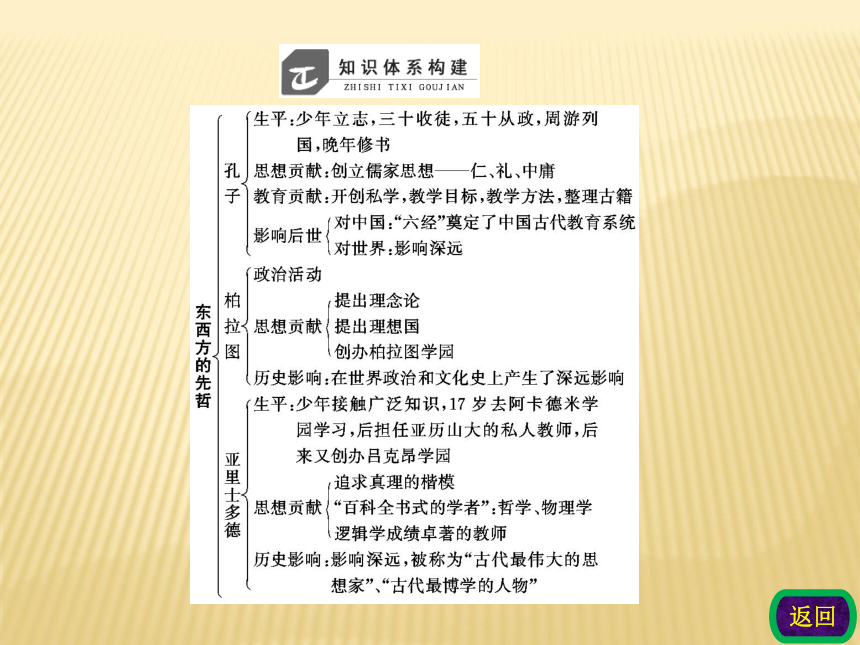

课件18张PPT。第二单元单元小结与测评知识体系构建专题归纳例析单元质量检测[主旨概括]在人类历史的长河中,先后诞生了许多伟大的思想家。本单元讲述的三位先哲——孔子、柏拉图和亚里士多德就是其中的杰出代表。他们渊博的知识、深邃的思想泽被后世,对人类文明的发展产生了深远的影响。[学法指导]

1.学习本单元首先要了解这些人物所处的历史环境,概括

出这些人物的主要思想;再结合时代背景、历史潮流去

分析评价这些历史人物的作用和影响。学习过程中要注

意与中国历史和世界历史相关内容进行比较,如评价孔

子思想要与新文化运动进行对比。2.要理解孔子、柏拉图、亚里士多德的基本主张,探讨思

想家的不懈追求精神和对解决社会问题的积极参与意识

以及中西文化在它们形成初期所表现出的基本差异。

3.学习本单元应从总体上把握思想家们的主要思想主张,

分析其形成的原因和产生的影响,注意运用比较分析的

方法,将三位先哲的主要活动和思想进行比较,探讨中

西方思想的异同,感知和认识人类文明在发展过程中的

多元性。 一、亚里士多德的“中庸”和孔子“中庸”政治思想的异同

1.相似性

(1)两者都把“中庸”作为一种哲学意义上的道德,并把它作为政治思想的出发点和归宿:

①亚里士多德首先论证了个人行为的道德性,继而推出城邦的目的是“为了完成某种善业”,这种善首先是个人的善,是一种节制和中庸,个人的善与城邦的善是统一的,个人的善只有在城邦中才能完成。 ②孔子也把中庸作为哲学的基础和最高道德标准,孔子从个人道德出发,提出“中庸”,要人们贯彻“忠恕之道”。在治理国家上要实现一种和谐,即社会秩序安定祥和,人际关系密切。 (2)两者的目的都是为了维护统治阶级的利益:

①亚里士多德希望用加强中产阶级的力量来平衡富人和穷人之间的矛盾和斗争,使奴隶主国家不致崩溃。他把巩固希腊城邦国家的希望,寄托在具有“中庸”品德的中产阶级身上。

②孔子生在“礼崩乐坏”的春秋末期,他的“中庸”的目的是保持合乎周礼宗法等级制的社会政治秩序,维护奴隶主阶级的统治。 2.差异性

(1)亚里士多德的“中庸”主要体现在城邦价值的实现上;而孔子的“中庸”则是建立在关注政治生活中的人伦关系的基础上的。

(2)亚里士多德的“中庸”思想侧重于阶级统治的合理性分析;而孔子的“中庸”思想主要是统治阶级的政治决策手段。 [例1] 孔子提出的“中庸”思想和亚里士多德主张的“中庸之道”的共同之处有 ( )

①都看作是至高的美德 ②都主张适度,不走极端 ③都反对将“过”和“不及”简单地调和或折中 ④其标准都是“正确的理性”

A.①②③ B.②③④

C.①②④ D.①③④ [解析] 本题主要考查对中西文化的比较。根据他们的时代背景和各自的思想主张可以得知他们“中庸”思想的标准是不可能相同的。亚里士多德认为“中庸之道”是伦理观的一个方面,与其政治观、认识论是一体的。孔子的“中庸”思想是出于礼法,没有更多的哲学思考。

[答案] A 二、孔子、柏拉图和亚里士多德在世界思想史上的地位和贡献

1.孔子

开创了儒家思想,其思想内涵经历代的损益积淀下来,渗透到社会秩序和个人行为规范之中,对中国社会产生了深远影响。

(1)在封建社会的中国,儒学不仅是官方的意识形态,而且占据思想界的统治地位,影响着人们的日常行为。儒家是中国历史上延续时间最长、影响最大的思想流派。

(2)孔子编订的“六经”,既奠定了中国封建社会传统政治的理论基础,也成为中国古代文化的核心内容。 (3)孔子还是中国古代伟大的教育家,他奠定了中国古代的教育传统,“学在民间”对中华民族文化的构建和传承起到了重要作用。

(4)孔子学说对亚洲甚至世界都产生了影响。汉朝后,儒学传入越南、朝鲜、日本等国,成为这些国家传统文化的组成部分。18世纪以后,儒学传到西方,欧州一些启蒙思想家从儒学中得到启发、借鉴和鼓舞。 2.柏拉图

他的思想对世界的影响是巨大的。

(1)他的哲学著作是西方文化的奠基性文献,在后世哲学家与神学家的著作中,几乎都可以看到柏拉图思想的影子。人们可能赞同或者反对他的思想,但无法忽视其思想的存在。

(2)无论研究西方思想史、哲学史,还是西方政治学、社会学以及自然科学史,柏拉图都是无法回避的人物。 3.亚里士多德

与柏拉图一样,他的思想对后世的影响也是巨大的。

(1)其哲学思想成为中世纪天主教神学家的重要理论来源。

(2)他创立的逻辑学至今仍被学术界奉为权威。

(3)他的自然观在中世纪乃至近代备受推崇。

(4)在政治学领域里,他对正义与民主的讨论仍然是当代社会的一个重要话题。

(5)马克思称他是“古代最伟大的思想家”,恩格斯称他是“古代最博学的人物”,黑格尔则称他是“人类的导师”。 [例2] 下列关于孔子、柏拉图和亚里士多德的相同之处正确的是 ( )

①都是教育家 ②都提倡“中庸之道” ③他们的思想都对东西方文化的发展产生了深远影响 ④他们的思想都是唯心主义哲学

A.①② B.②③

C.①④ D.①③

[解析] 本题可用排除法,柏拉图未提倡“中庸之道”,故排除②,亚里士多德的思想也有唯物主义的一面,故排除④,故选D项。

[答案] D点击下图进入

单元质量检测

1.学习本单元首先要了解这些人物所处的历史环境,概括

出这些人物的主要思想;再结合时代背景、历史潮流去

分析评价这些历史人物的作用和影响。学习过程中要注

意与中国历史和世界历史相关内容进行比较,如评价孔

子思想要与新文化运动进行对比。2.要理解孔子、柏拉图、亚里士多德的基本主张,探讨思

想家的不懈追求精神和对解决社会问题的积极参与意识

以及中西文化在它们形成初期所表现出的基本差异。

3.学习本单元应从总体上把握思想家们的主要思想主张,

分析其形成的原因和产生的影响,注意运用比较分析的

方法,将三位先哲的主要活动和思想进行比较,探讨中

西方思想的异同,感知和认识人类文明在发展过程中的

多元性。 一、亚里士多德的“中庸”和孔子“中庸”政治思想的异同

1.相似性

(1)两者都把“中庸”作为一种哲学意义上的道德,并把它作为政治思想的出发点和归宿:

①亚里士多德首先论证了个人行为的道德性,继而推出城邦的目的是“为了完成某种善业”,这种善首先是个人的善,是一种节制和中庸,个人的善与城邦的善是统一的,个人的善只有在城邦中才能完成。 ②孔子也把中庸作为哲学的基础和最高道德标准,孔子从个人道德出发,提出“中庸”,要人们贯彻“忠恕之道”。在治理国家上要实现一种和谐,即社会秩序安定祥和,人际关系密切。 (2)两者的目的都是为了维护统治阶级的利益:

①亚里士多德希望用加强中产阶级的力量来平衡富人和穷人之间的矛盾和斗争,使奴隶主国家不致崩溃。他把巩固希腊城邦国家的希望,寄托在具有“中庸”品德的中产阶级身上。

②孔子生在“礼崩乐坏”的春秋末期,他的“中庸”的目的是保持合乎周礼宗法等级制的社会政治秩序,维护奴隶主阶级的统治。 2.差异性

(1)亚里士多德的“中庸”主要体现在城邦价值的实现上;而孔子的“中庸”则是建立在关注政治生活中的人伦关系的基础上的。

(2)亚里士多德的“中庸”思想侧重于阶级统治的合理性分析;而孔子的“中庸”思想主要是统治阶级的政治决策手段。 [例1] 孔子提出的“中庸”思想和亚里士多德主张的“中庸之道”的共同之处有 ( )

①都看作是至高的美德 ②都主张适度,不走极端 ③都反对将“过”和“不及”简单地调和或折中 ④其标准都是“正确的理性”

A.①②③ B.②③④

C.①②④ D.①③④ [解析] 本题主要考查对中西文化的比较。根据他们的时代背景和各自的思想主张可以得知他们“中庸”思想的标准是不可能相同的。亚里士多德认为“中庸之道”是伦理观的一个方面,与其政治观、认识论是一体的。孔子的“中庸”思想是出于礼法,没有更多的哲学思考。

[答案] A 二、孔子、柏拉图和亚里士多德在世界思想史上的地位和贡献

1.孔子

开创了儒家思想,其思想内涵经历代的损益积淀下来,渗透到社会秩序和个人行为规范之中,对中国社会产生了深远影响。

(1)在封建社会的中国,儒学不仅是官方的意识形态,而且占据思想界的统治地位,影响着人们的日常行为。儒家是中国历史上延续时间最长、影响最大的思想流派。

(2)孔子编订的“六经”,既奠定了中国封建社会传统政治的理论基础,也成为中国古代文化的核心内容。 (3)孔子还是中国古代伟大的教育家,他奠定了中国古代的教育传统,“学在民间”对中华民族文化的构建和传承起到了重要作用。

(4)孔子学说对亚洲甚至世界都产生了影响。汉朝后,儒学传入越南、朝鲜、日本等国,成为这些国家传统文化的组成部分。18世纪以后,儒学传到西方,欧州一些启蒙思想家从儒学中得到启发、借鉴和鼓舞。 2.柏拉图

他的思想对世界的影响是巨大的。

(1)他的哲学著作是西方文化的奠基性文献,在后世哲学家与神学家的著作中,几乎都可以看到柏拉图思想的影子。人们可能赞同或者反对他的思想,但无法忽视其思想的存在。

(2)无论研究西方思想史、哲学史,还是西方政治学、社会学以及自然科学史,柏拉图都是无法回避的人物。 3.亚里士多德

与柏拉图一样,他的思想对后世的影响也是巨大的。

(1)其哲学思想成为中世纪天主教神学家的重要理论来源。

(2)他创立的逻辑学至今仍被学术界奉为权威。

(3)他的自然观在中世纪乃至近代备受推崇。

(4)在政治学领域里,他对正义与民主的讨论仍然是当代社会的一个重要话题。

(5)马克思称他是“古代最伟大的思想家”,恩格斯称他是“古代最博学的人物”,黑格尔则称他是“人类的导师”。 [例2] 下列关于孔子、柏拉图和亚里士多德的相同之处正确的是 ( )

①都是教育家 ②都提倡“中庸之道” ③他们的思想都对东西方文化的发展产生了深远影响 ④他们的思想都是唯心主义哲学

A.①② B.②③

C.①④ D.①③

[解析] 本题可用排除法,柏拉图未提倡“中庸之道”,故排除②,亚里士多德的思想也有唯物主义的一面,故排除④,故选D项。

[答案] D点击下图进入

单元质量检测

同课章节目录

- 第一单元 古代中国的政治家

- 第1课 统一中国的第一个皇帝秦始皇

- 第2课 大唐盛世的奠基人唐太宗

- 第3课 统一多民族国家的捍卫者康熙帝

- 第二单元 东西方的先哲

- 第1课 儒家文化创始人孔子

- 探究活动课一 追寻孔子的足迹

- 第2课 西方哲学的代表柏拉图

- 第3课 古希腊文化的集大成者亚里士多德

- 第三单元 欧美资产阶级革命时代的杰出人物

- 第1课 英国革命的领导者克伦威尔

- 第2课 美国国父华盛顿

- 第3课 一代雄狮拿破仑

- 第四单元 亚洲觉醒的先躯

- 第1课 中国民主革命的先行者孙中山

- 第2课 圣雄甘地

- 第3课 新土耳其的缔造者凯末尔

- 第五单元 无产阶级革命家

- 第1课 科学社会主义的奠基人马克思

- 第2课 无产阶级革命导师恩格斯

- 第3课 第一个社会主义国家的缔造者列宁

- 第4课 新中国的缔造者毛泽东

- 第5课 中国改革开放和现代化建设的总设计师邓小平

- 探究活动课二 春天的故事

- 第六单元 杰出的科学家

- 第1课 杰出的中医药学家李时珍

- 第2课 中国铁路之父詹天佑

- 第3课 中国地质力学的奠基人李四光

- 第4课 近代科学之父牛顿

- 第5课 20世纪的科学伟人爱因斯坦