2.2地表形态的变化-第1课时课件(34张)

文档属性

| 名称 | 2.2地表形态的变化-第1课时课件(34张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 32.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-01-20 18:35:34 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

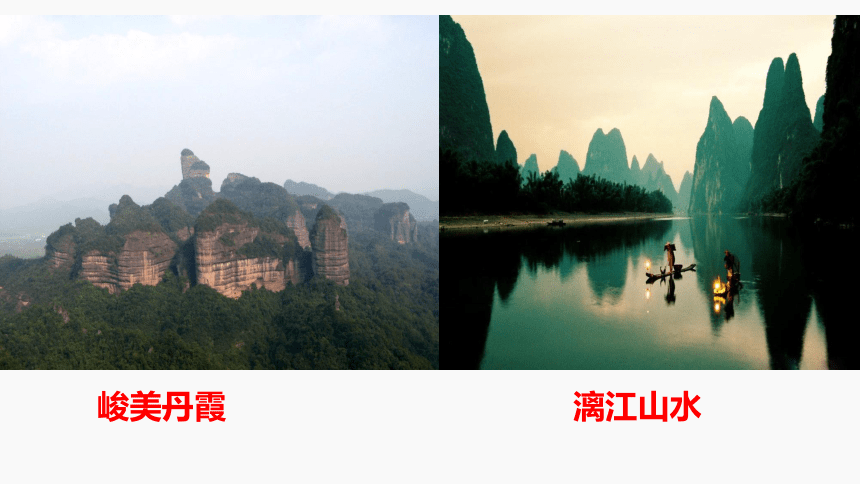

峻美丹霞

漓江山水

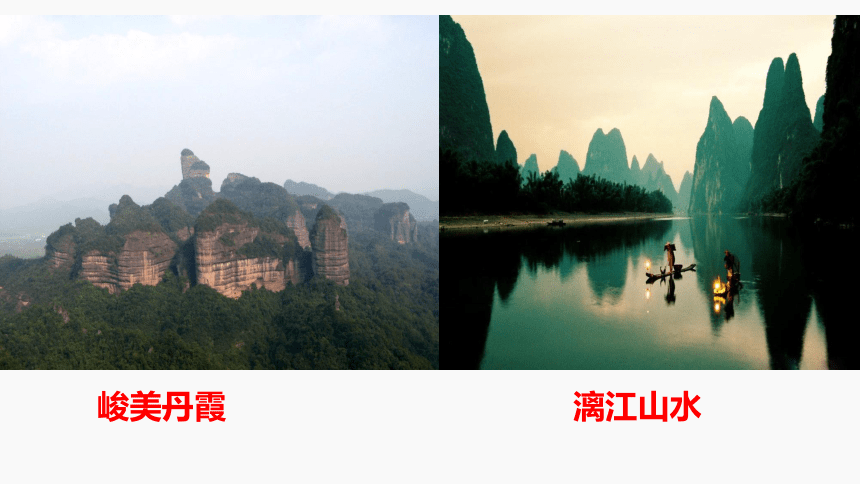

一望无际的平原

东非大裂谷

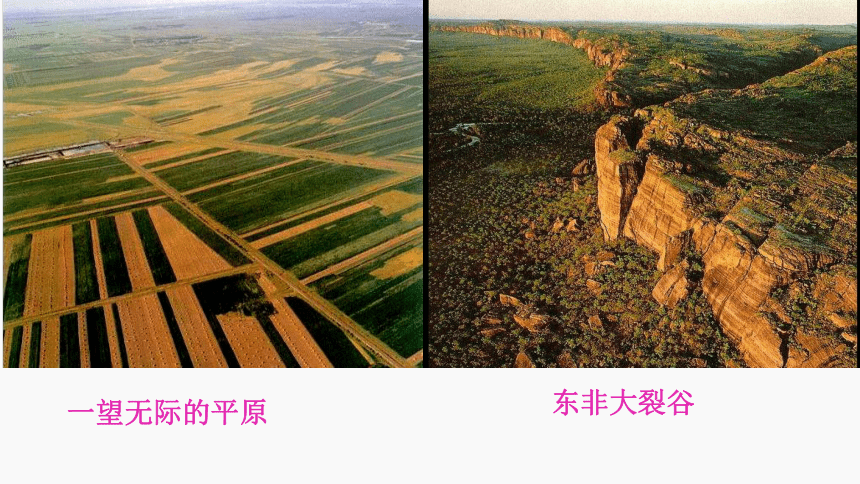

新西兰 库克山

陕北的波浪谷

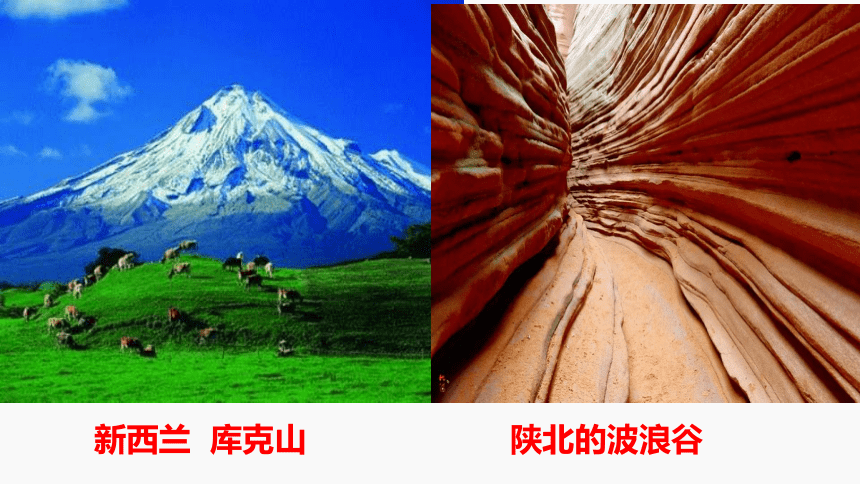

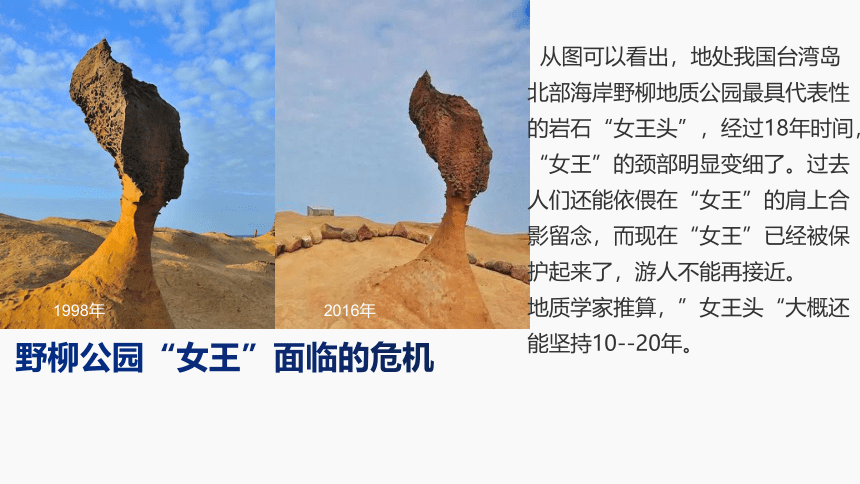

野柳公园“女王”面临的危机

1998年

2016年

从图可以看出,地处我国台湾岛

北部海岸野柳地质公园最具代表性

的岩石“女王头”,经过18年时间,“女王”的颈部明显变细了。过去

人们还能依偎在“女王”的肩上合

影留念,而现在“女王”已经被保

护起来了,游人不能再接近。

地质学家推算,”女王头“大概还

能坚持10--20年。

是谁塑造了多姿多彩的地表形态?

第二章 岩石圈与地表形态

2.2地表形态的变化(第1课时)

学习目标

区域认知:运用世界地形图,了解全球海陆、高大山系、大裂谷、火山地震带的分布,提升区域认知水平。

综合思维:①据图判定背斜、向斜、断层等地质构造,并说明其与地表形态的关系。②结合自然环境各要素的物质运动与能量交换过程,多要素综合分析某种地貌的形成与演变。

地理实践力:通过绘制示意图,说明板块运动对地表形态的影响。

03

02

01

CONTENTS

目 录

外力作用与地表形态

内力作用与地表形态

内力作用与外力作用

01

内力与外力作用

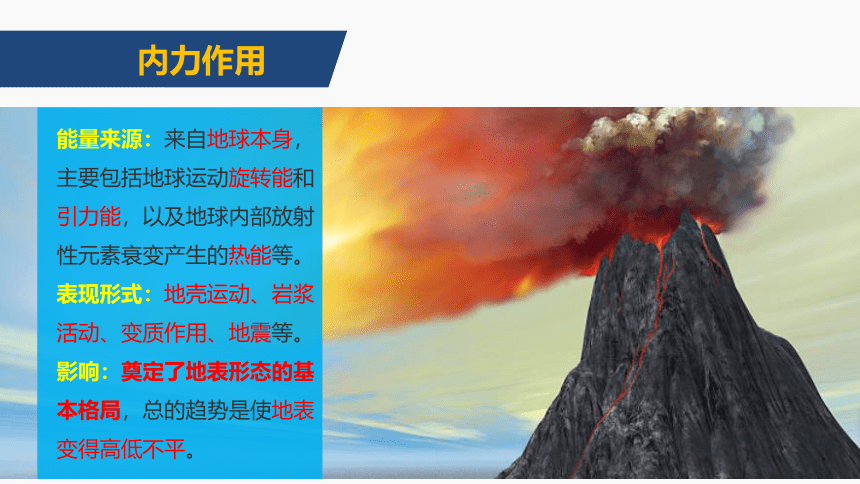

能量来源:来自地球本身,主要包括地球运动旋转能和引力能,以及地球内部放射性元素衰变产生的热能等。

表现形式:地壳运动、岩浆活动、变质作用、地震等。

影响:奠定了地表形态的基本格局,总的趋势是使地表变得高低不平。

内力作用

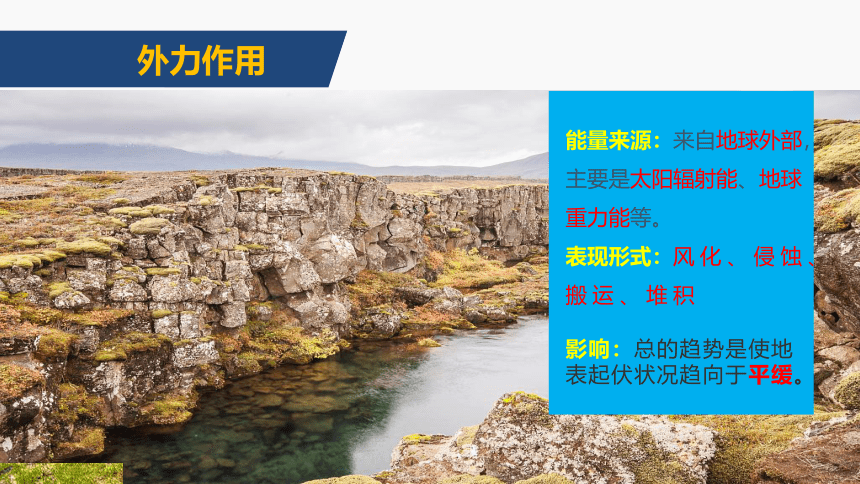

能量来源:来自地球外部,主要是太阳辐射能、地球重力能等。

表现形式:风化、侵蚀、搬运、堆积

影响:总的趋势是使地表起伏状况趋向于平缓。

外力作用

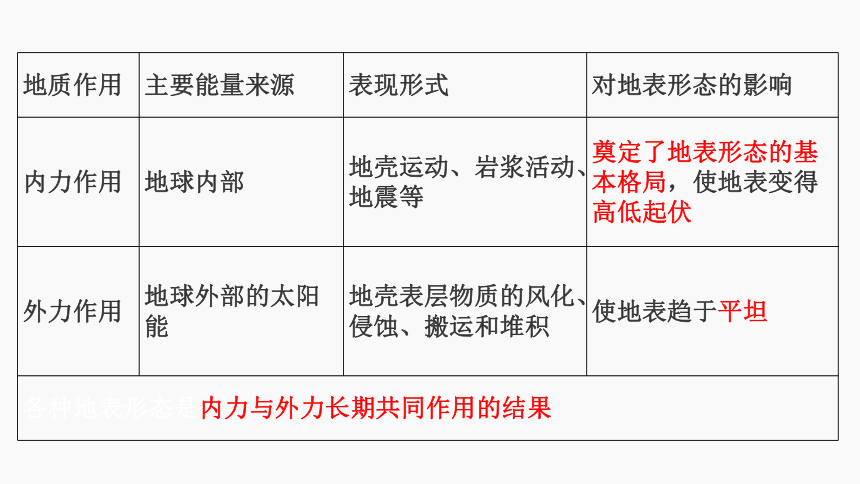

地质作用 主要能量来源 表现形式 对地表形态的影响

内力作用 地球内部 地壳运动、岩浆活动、地震等 奠定了地表形态的基本格局,使地表变得高低起伏

外力作用 地球外部的太阳能 地壳表层物质的风化、侵蚀、搬运和堆积 使地表趋于平坦

各种地表形态是内力与外力长期共同作用的结果 02

内力作用与地表形态

板块运动与宏观地形

地质构造与地表形态

火山活动与地表形态

3

火山活动与地表形态

“冰雪覆盖”的雪山

科学家经过对当今世界上最高峻的喜马拉雅山脉的考察和精密测量,发现它在2500万年以前还是一片汪洋大海,科学家还在喜马拉雅山上发现了许多鱼、海螺、海藻等海洋生物化石,而且还发现喜马拉雅山现在还在不断地升高(上升的速度是每年18.5毫米)。

你能解释以上现象吗?

板块运动与宏观地形

板块构造学说基本观点

地球的岩石圈并不是整体一块。

地球的岩石圈被一些断裂构造带,如海岭、海沟等,分割成六大板块。

每个大板块内部还可以划分为若干小版块。

板块上覆于熔融的软流圈之上,一直处于缓慢的、不断的运动之中。

板块内部相对稳定,板块交界处是地壳活跃的地带,多火山、地震。

消亡边界

生长边界

板块构造学说

板块构造学说Plate tectonics

板块交界处是地壳比较活跃的地带,板块运动分为相向运动(板块挤压)、相离运动(板块张裂)两种类型。

板块间相互运动

相向运动+相离运动

产生不同地貌形态

六大板块中,大陆板块:亚欧板块、美洲板块、非洲板块、印度洋板块、南极洲板块;大洋板块:太平洋板块

板块的相向运动The opposite movement of plates

当大陆板块与大陆板块相碰撞时,相互挤压并抬升形成巨大的褶皱山系。

大陆板块

大陆板块

褶皱山系

阿尔卑斯山脉

喜马拉雅山脉、

青藏高原

太平洋板块

亚欧板块

当大洋板块与大陆板块相碰撞时,大洋板块俯冲到大陆板块下方,俯冲边界处形成海沟,大陆板块边缘形成海岸山脉或岛弧。

日本岛弧

日本海沟

板块的相向运动The opposite movement of plates

欧亚板块

日本及西太平洋岛弧链

科迪勒拉山系

(北美洲的海岸山脉、南美洲的安第斯山脉)

板块的相离运动The opposite movement of plates

非洲板块与印度洋板块相离运动。

非洲大陆上形成东非大裂谷,裂谷积水成湖,形成断裂构造湖,如维多利亚湖、坦葛尼喀湖、马拉维湖等。

红海海域板块张裂,面积增加。

阿拉伯板块

非洲板块

红

海

东非大裂谷

印度洋

维多利亚湖

坦葛尼喀湖

马拉维湖

板块运动与宏观地形

板块张裂区 (相离运动) 板块碰撞区(相向运动) 大陆板块 与大陆板块碰撞 大陆板块

与大洋板块碰撞

运动方向 生长边界←|→ 消亡边界→|← 形成地貌 裂谷、海洋、海岭 高大山脉、高原 海岸山脉、岛弧

海沟

举例 红海、大西洋等 喜马拉雅山脉、 阿尔卑斯山脉 安第斯山脉、太平

洋西部岛弧、海沟

示意图

特别注意

Particular attention

①澳大利亚、南亚、阿拉伯半岛、印度半岛、斯里兰卡岛、塔斯马尼亚岛位于印度洋板块。

②冰岛——欧亚板块与美洲板块交界处——大西洋“S”形海岭上——生长边界。

③新西兰南、北二岛——太平洋板块与印度洋板块交界处——消亡边界。

④科迪勒拉山系:海岸山脉和落基山脉为太平洋板块与美洲板块碰撞形成;安第斯山脉为南极洲板块与美洲板块碰撞形成。

想一想

亚洲位于三大板块交界处(太平洋板块、印度洋板块、欧亚板块)。

太平洋沿岸多板块交界处,大西洋沿岸板块交界较少。

为什么亚洲多火山地震?

为什么太平洋沿岸多火山地震,而大西洋沿岸火山地震相对要少?

新西兰地震的形成原因是什么?

印度洋板块与太平洋板块的消亡边界,地壳活跃。

从板块运动角度解释喜马拉雅山脉的形成原因。

喜马拉雅山脉

在2.25亿年前,这里是一片浩瀚的海洋,是古地中海的一部分。在2000万年前,印度洋板块与北面的欧亚板块相撞,碰撞处的地层受到强烈的挤压,产生褶皱,隆起成山,从而形成了地球上最高大的喜马拉雅山脉。

地质构造与地表形态

Judgment of anticline and syncline structure

地质构造是由地壳运动引起的地层倾斜、弯曲,甚至断裂的“痕迹”。地质构造形成

的地表形态成为构造地貌。

褶皱山

断块山

背斜

向斜

褶皱由背斜和向斜组成

褶皱

岩层在形成时一般是水平的。在地壳运动产生的强大水平挤压力作用下,岩层会发生

塑性变形,产生一系列的波状弯曲,叫做褶皱。褶皱的基本单位是褶曲,即褶皱的一个

弯曲。褶曲有背斜和向斜两种基本形态。

背斜和向斜构造的判断

Judgment of anticline and syncline structure

岩层新老关系上:

背斜——中间老,两翼新

向斜——中间新,两翼老

图中地层①最老,地层⑦最新。

老

新

新

老

形态上:

背斜岩层:一般向上拱起,形成山岭 ;

向斜岩层:一般向下弯曲,形成谷地。

。

内力作用下

背斜成山,向斜成谷

生活中的向斜和背斜

仔细观察动画演示,当岩层受到外力作用时,岩层形态发生了什么变化?

合作探究一

1.判断甲、乙两地何处是背斜,何处是向斜。

2.解释甲地成为山岭、乙地成为谷地的原因。

乙处是背斜,背斜顶部受到张力,容易被侵蚀,往往形成谷地;

甲处是向斜,向斜槽部受到挤压,岩石坚硬,不易被侵蚀,反而形成山岭。

背斜谷

向斜山

沿虚线画出缺失的岩层

地形倒置

背斜山

向斜山

背斜谷

向斜山

比较背斜、向斜

类型 判断依据 对地貌的影响 形态 岩层的新老关系 地形 成因

背斜 一般岩层向上拱起 中心部分岩层较老 两翼岩层较新 山岭 初期 岩层上拱而成山

谷地 后期 顶部受到张力,易被侵蚀成谷地

向斜 一般岩层向下弯曲 中心部分岩层较新 两翼岩层较老 谷地 初期 岩层下弯而成谷

山岭 后期 槽部受到挤压,不易被侵蚀,常成山岭

实验探究

研究地质构造的意义

含水层

A隧道

B隧道

A隧道与B隧道哪个更合理?

实验探究

研究地质构造的意义

寻找煤炭、铁矿等资源选甲还是选乙,并说明理由?

背斜顶部易被侵蚀,背斜岩层中的矿石很可能已被侵蚀、搬运掉。

研究地质构造的意义

向斜:找水

向斜构造有利于地下水补给和储藏,两翼的水向中间汇集,下渗,形成地下水。

背斜:找油、气

背斜是良好的储油构造。天然气密度小,最轻,分布于背斜顶部;水密度大,最重,分布于底部;中间为石油。

背斜:建隧道

开凿地下隧道应避开向斜部位。向斜是雨水、地下水的汇集区,开凿隧道可能会使其变为水道。隧道应选在背斜处,背斜的岩层呈天然拱形,比较稳固。

向斜:找煤、铁矿

如果岩层中含有某种矿产层如煤矿、铁矿等,往往保留在向斜部位的地下,因此钻探或打井应在向斜构造处。而背斜顶部易被侵蚀,背斜岩层中的矿石很可能已被侵蚀、搬运掉。

峻美丹霞

漓江山水

一望无际的平原

东非大裂谷

新西兰 库克山

陕北的波浪谷

野柳公园“女王”面临的危机

1998年

2016年

从图可以看出,地处我国台湾岛

北部海岸野柳地质公园最具代表性

的岩石“女王头”,经过18年时间,“女王”的颈部明显变细了。过去

人们还能依偎在“女王”的肩上合

影留念,而现在“女王”已经被保

护起来了,游人不能再接近。

地质学家推算,”女王头“大概还

能坚持10--20年。

是谁塑造了多姿多彩的地表形态?

第二章 岩石圈与地表形态

2.2地表形态的变化(第1课时)

学习目标

区域认知:运用世界地形图,了解全球海陆、高大山系、大裂谷、火山地震带的分布,提升区域认知水平。

综合思维:①据图判定背斜、向斜、断层等地质构造,并说明其与地表形态的关系。②结合自然环境各要素的物质运动与能量交换过程,多要素综合分析某种地貌的形成与演变。

地理实践力:通过绘制示意图,说明板块运动对地表形态的影响。

03

02

01

CONTENTS

目 录

外力作用与地表形态

内力作用与地表形态

内力作用与外力作用

01

内力与外力作用

能量来源:来自地球本身,主要包括地球运动旋转能和引力能,以及地球内部放射性元素衰变产生的热能等。

表现形式:地壳运动、岩浆活动、变质作用、地震等。

影响:奠定了地表形态的基本格局,总的趋势是使地表变得高低不平。

内力作用

能量来源:来自地球外部,主要是太阳辐射能、地球重力能等。

表现形式:风化、侵蚀、搬运、堆积

影响:总的趋势是使地表起伏状况趋向于平缓。

外力作用

地质作用 主要能量来源 表现形式 对地表形态的影响

内力作用 地球内部 地壳运动、岩浆活动、地震等 奠定了地表形态的基本格局,使地表变得高低起伏

外力作用 地球外部的太阳能 地壳表层物质的风化、侵蚀、搬运和堆积 使地表趋于平坦

各种地表形态是内力与外力长期共同作用的结果 02

内力作用与地表形态

板块运动与宏观地形

地质构造与地表形态

火山活动与地表形态

3

火山活动与地表形态

“冰雪覆盖”的雪山

科学家经过对当今世界上最高峻的喜马拉雅山脉的考察和精密测量,发现它在2500万年以前还是一片汪洋大海,科学家还在喜马拉雅山上发现了许多鱼、海螺、海藻等海洋生物化石,而且还发现喜马拉雅山现在还在不断地升高(上升的速度是每年18.5毫米)。

你能解释以上现象吗?

板块运动与宏观地形

板块构造学说基本观点

地球的岩石圈并不是整体一块。

地球的岩石圈被一些断裂构造带,如海岭、海沟等,分割成六大板块。

每个大板块内部还可以划分为若干小版块。

板块上覆于熔融的软流圈之上,一直处于缓慢的、不断的运动之中。

板块内部相对稳定,板块交界处是地壳活跃的地带,多火山、地震。

消亡边界

生长边界

板块构造学说

板块构造学说Plate tectonics

板块交界处是地壳比较活跃的地带,板块运动分为相向运动(板块挤压)、相离运动(板块张裂)两种类型。

板块间相互运动

相向运动+相离运动

产生不同地貌形态

六大板块中,大陆板块:亚欧板块、美洲板块、非洲板块、印度洋板块、南极洲板块;大洋板块:太平洋板块

板块的相向运动The opposite movement of plates

当大陆板块与大陆板块相碰撞时,相互挤压并抬升形成巨大的褶皱山系。

大陆板块

大陆板块

褶皱山系

阿尔卑斯山脉

喜马拉雅山脉、

青藏高原

太平洋板块

亚欧板块

当大洋板块与大陆板块相碰撞时,大洋板块俯冲到大陆板块下方,俯冲边界处形成海沟,大陆板块边缘形成海岸山脉或岛弧。

日本岛弧

日本海沟

板块的相向运动The opposite movement of plates

欧亚板块

日本及西太平洋岛弧链

科迪勒拉山系

(北美洲的海岸山脉、南美洲的安第斯山脉)

板块的相离运动The opposite movement of plates

非洲板块与印度洋板块相离运动。

非洲大陆上形成东非大裂谷,裂谷积水成湖,形成断裂构造湖,如维多利亚湖、坦葛尼喀湖、马拉维湖等。

红海海域板块张裂,面积增加。

阿拉伯板块

非洲板块

红

海

东非大裂谷

印度洋

维多利亚湖

坦葛尼喀湖

马拉维湖

板块运动与宏观地形

板块张裂区 (相离运动) 板块碰撞区(相向运动) 大陆板块 与大陆板块碰撞 大陆板块

与大洋板块碰撞

运动方向 生长边界←|→ 消亡边界→|← 形成地貌 裂谷、海洋、海岭 高大山脉、高原 海岸山脉、岛弧

海沟

举例 红海、大西洋等 喜马拉雅山脉、 阿尔卑斯山脉 安第斯山脉、太平

洋西部岛弧、海沟

示意图

特别注意

Particular attention

①澳大利亚、南亚、阿拉伯半岛、印度半岛、斯里兰卡岛、塔斯马尼亚岛位于印度洋板块。

②冰岛——欧亚板块与美洲板块交界处——大西洋“S”形海岭上——生长边界。

③新西兰南、北二岛——太平洋板块与印度洋板块交界处——消亡边界。

④科迪勒拉山系:海岸山脉和落基山脉为太平洋板块与美洲板块碰撞形成;安第斯山脉为南极洲板块与美洲板块碰撞形成。

想一想

亚洲位于三大板块交界处(太平洋板块、印度洋板块、欧亚板块)。

太平洋沿岸多板块交界处,大西洋沿岸板块交界较少。

为什么亚洲多火山地震?

为什么太平洋沿岸多火山地震,而大西洋沿岸火山地震相对要少?

新西兰地震的形成原因是什么?

印度洋板块与太平洋板块的消亡边界,地壳活跃。

从板块运动角度解释喜马拉雅山脉的形成原因。

喜马拉雅山脉

在2.25亿年前,这里是一片浩瀚的海洋,是古地中海的一部分。在2000万年前,印度洋板块与北面的欧亚板块相撞,碰撞处的地层受到强烈的挤压,产生褶皱,隆起成山,从而形成了地球上最高大的喜马拉雅山脉。

地质构造与地表形态

Judgment of anticline and syncline structure

地质构造是由地壳运动引起的地层倾斜、弯曲,甚至断裂的“痕迹”。地质构造形成

的地表形态成为构造地貌。

褶皱山

断块山

背斜

向斜

褶皱由背斜和向斜组成

褶皱

岩层在形成时一般是水平的。在地壳运动产生的强大水平挤压力作用下,岩层会发生

塑性变形,产生一系列的波状弯曲,叫做褶皱。褶皱的基本单位是褶曲,即褶皱的一个

弯曲。褶曲有背斜和向斜两种基本形态。

背斜和向斜构造的判断

Judgment of anticline and syncline structure

岩层新老关系上:

背斜——中间老,两翼新

向斜——中间新,两翼老

图中地层①最老,地层⑦最新。

老

新

新

老

形态上:

背斜岩层:一般向上拱起,形成山岭 ;

向斜岩层:一般向下弯曲,形成谷地。

。

内力作用下

背斜成山,向斜成谷

生活中的向斜和背斜

仔细观察动画演示,当岩层受到外力作用时,岩层形态发生了什么变化?

合作探究一

1.判断甲、乙两地何处是背斜,何处是向斜。

2.解释甲地成为山岭、乙地成为谷地的原因。

乙处是背斜,背斜顶部受到张力,容易被侵蚀,往往形成谷地;

甲处是向斜,向斜槽部受到挤压,岩石坚硬,不易被侵蚀,反而形成山岭。

背斜谷

向斜山

沿虚线画出缺失的岩层

地形倒置

背斜山

向斜山

背斜谷

向斜山

比较背斜、向斜

类型 判断依据 对地貌的影响 形态 岩层的新老关系 地形 成因

背斜 一般岩层向上拱起 中心部分岩层较老 两翼岩层较新 山岭 初期 岩层上拱而成山

谷地 后期 顶部受到张力,易被侵蚀成谷地

向斜 一般岩层向下弯曲 中心部分岩层较新 两翼岩层较老 谷地 初期 岩层下弯而成谷

山岭 后期 槽部受到挤压,不易被侵蚀,常成山岭

实验探究

研究地质构造的意义

含水层

A隧道

B隧道

A隧道与B隧道哪个更合理?

实验探究

研究地质构造的意义

寻找煤炭、铁矿等资源选甲还是选乙,并说明理由?

背斜顶部易被侵蚀,背斜岩层中的矿石很可能已被侵蚀、搬运掉。

研究地质构造的意义

向斜:找水

向斜构造有利于地下水补给和储藏,两翼的水向中间汇集,下渗,形成地下水。

背斜:找油、气

背斜是良好的储油构造。天然气密度小,最轻,分布于背斜顶部;水密度大,最重,分布于底部;中间为石油。

背斜:建隧道

开凿地下隧道应避开向斜部位。向斜是雨水、地下水的汇集区,开凿隧道可能会使其变为水道。隧道应选在背斜处,背斜的岩层呈天然拱形,比较稳固。

向斜:找煤、铁矿

如果岩层中含有某种矿产层如煤矿、铁矿等,往往保留在向斜部位的地下,因此钻探或打井应在向斜构造处。而背斜顶部易被侵蚀,背斜岩层中的矿石很可能已被侵蚀、搬运掉。