考点七:中国现代史——五年(2018-2022)高考历史真题专项汇编卷 全国卷版(含解析)

文档属性

| 名称 | 考点七:中国现代史——五年(2018-2022)高考历史真题专项汇编卷 全国卷版(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 226.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-01-21 08:26:15 | ||

图片预览

文档简介

考点七:中国现代史

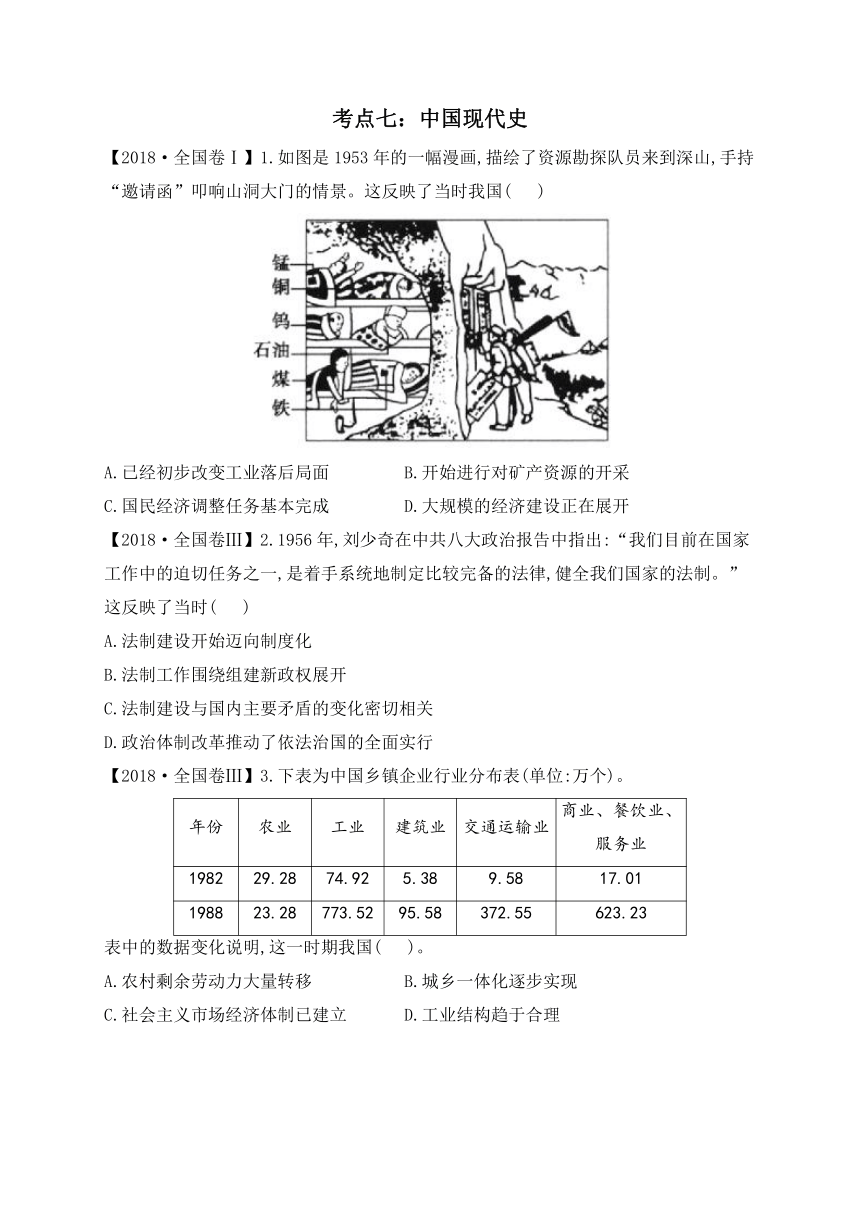

【2018·全国卷Ⅰ】1.如图是1953年的一幅漫画,描绘了资源勘探队员来到深山,手持“邀请函”叩响山洞大门的情景。这反映了当时我国( )

A.已经初步改变工业落后局面 B.开始进行对矿产资源的开采

C.国民经济调整任务基本完成 D.大规模的经济建设正在展开

【2018·全国卷Ⅲ】2.1956年,刘少奇在中共八大政治报告中指出:“我们目前在国家工作中的迫切任务之一,是着手系统地制定比较完备的法律,健全我们国家的法制。”这反映了当时( )

A.法制建设开始迈向制度化

B.法制工作围绕组建新政权展开

C.法制建设与国内主要矛盾的变化密切相关

D.政治体制改革推动了依法治国的全面实行

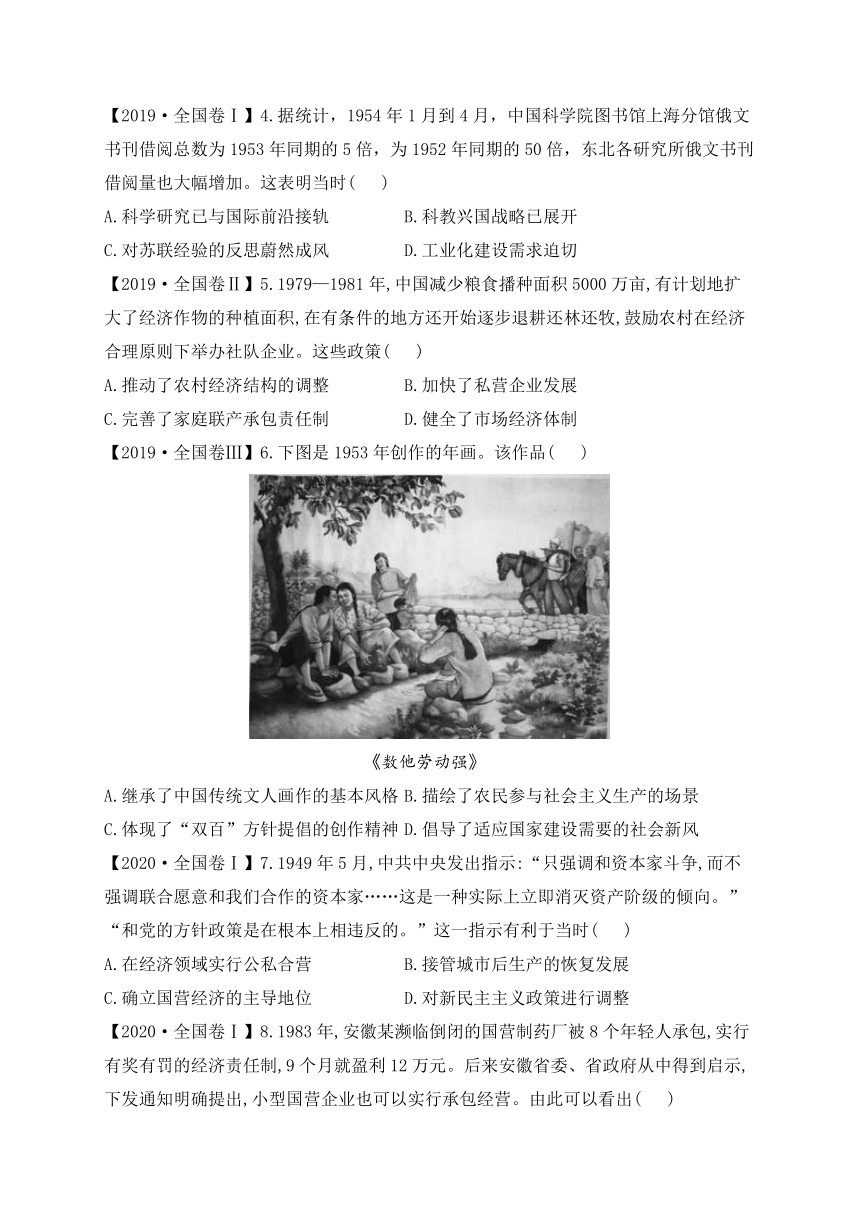

【2018·全国卷Ⅲ】3.下表为中国乡镇企业行业分布表(单位:万个)。

年份 农业 工业 建筑业 交通运输业 商业、餐饮业、服务业

1982 29.28 74.92 5.38 9.58 17.01

1988 23.28 773.52 95.58 372.55 623.23

表中的数据变化说明,这一时期我国( )。

A.农村剩余劳动力大量转移 B.城乡一体化逐步实现

C.社会主义市场经济体制已建立 D.工业结构趋于合理

【2019·全国卷Ⅰ】4.据统计,1954年1月到4月,中国科学院图书馆上海分馆俄文书刊借阅总数为1953年同期的5倍,为1952年同期的50倍,东北各研究所俄文书刊借阅量也大幅增加。这表明当时( )

A.科学研究已与国际前沿接轨 B.科教兴国战略已展开

C.对苏联经验的反思蔚然成风 D.工业化建设需求迫切

【2019·全国卷Ⅱ】5.1979—1981年,中国减少粮食播种面积5000万亩,有计划地扩大了经济作物的种植面积,在有条件的地方还开始逐步退耕还林还牧,鼓励农村在经济合理原则下举办社队企业。这些政策( )

A.推动了农村经济结构的调整 B.加快了私营企业发展

C.完善了家庭联产承包责任制 D.健全了市场经济体制

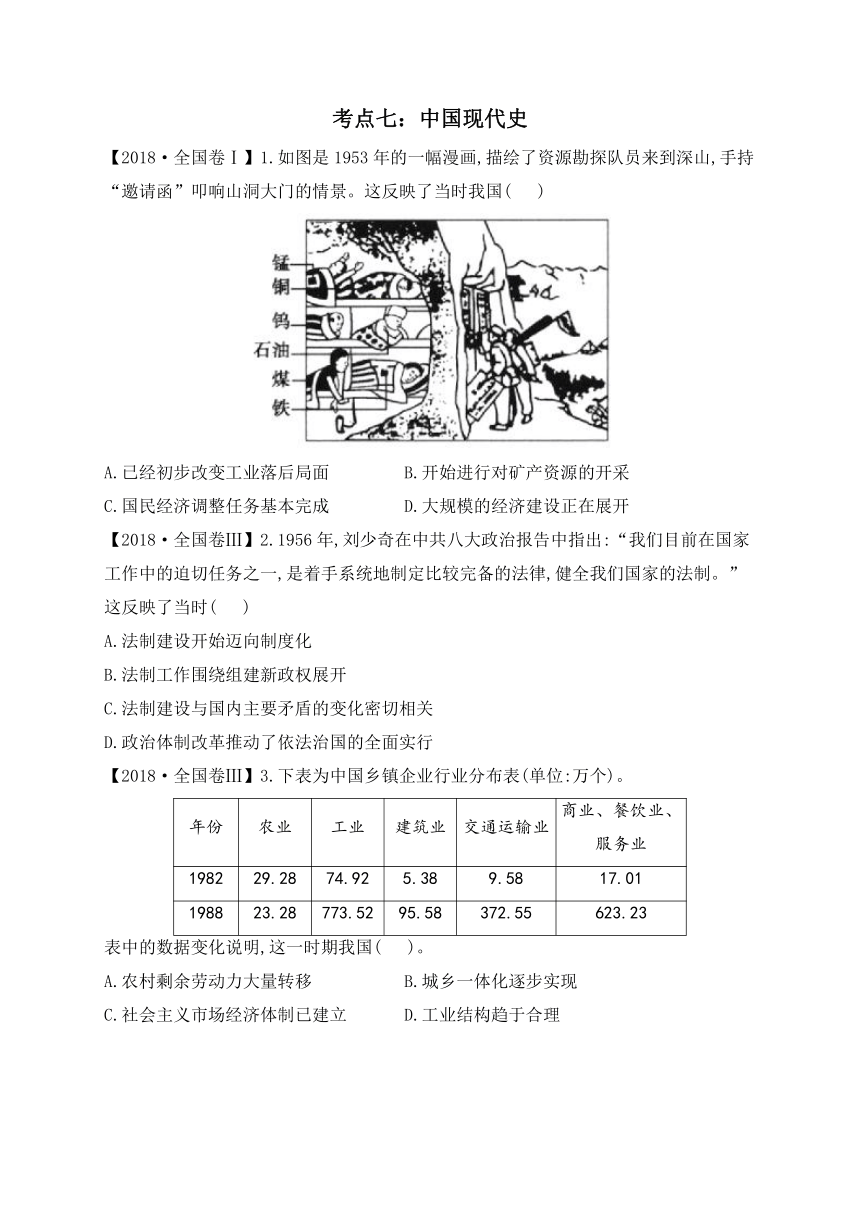

【2019·全国卷Ⅲ】6.下图是1953年创作的年画。该作品( )

《数他劳动强》

A.继承了中国传统文人画作的基本风格 B.描绘了农民参与社会主义生产的场景

C.体现了“双百”方针提倡的创作精神 D.倡导了适应国家建设需要的社会新风

【2020·全国卷Ⅰ】7.1949年5月,中共中央发出指示:“只强调和资本家斗争,而不强调联合愿意和我们合作的资本家……这是一种实际上立即消灭资产阶级的倾向。”“和党的方针政策是在根本上相违反的。”这一指示有利于当时( )

A.在经济领域实行公私合营 B.接管城市后生产的恢复发展

C.确立国营经济的主导地位 D.对新民主主义政策进行调整

【2020·全国卷Ⅰ】8.1983年,安徽某濒临倒闭的国营制药厂被8个年轻人承包,实行有奖有罚的经济责任制,9个月就盈利12万元。后来安徽省委、省政府从中得到启示,下发通知明确提出,小型国营企业也可以实行承包经营。由此可以看出( )

A.市场经济体制在全国逐步建立 B.政企职责不分弊端得到解决

C.经济所有制结构开始发生变化 D.企业的经营自主权逐渐扩大

【2020·全国卷Ⅱ】9.1949年春夏之间,当中国革命战争即将胜利时,毛泽东为制定新中国的外交政策先后提出了三条方针,其中,“另起炉灶”外交方针所回答的问题是( )

A.如何对待苏联和其他社会主义国家 B.如何着手建立自己的外交关系

C.如何处理好世界和平与发展的关系 D.如何对待美国和其他帝国主义

【2020·全国卷Ⅲ】10.1983年,北京四个最大的百货商场与北京市第一商业局签订合同,规定:超额完成利润承包额的,超额部分国家与商场对半分成;完不成利润承包额的,差额部分由企业利润留成和浮动工资弥补。这反映出( )

A.企业活力逐步得到增强 B.国企改革全面展开

C.市场经济体制目标确立 D.现代企业制度建立

【2021·全国乙卷】11.1957年,国家统计局《工人阶级队伍情况的调查报告》中有1950年及其后参加工作的职工社会出身情况,如下表所示。

职工社会出身情况表(%)

工人 劳动农民 转业军人 个体劳动者及一般市民 学生 资本家

上海 35.52 12.95 2.69 18.75 16.08 5.94

天津 39.13 14.27 3.27 12.29 19.44 3.70

陕西 26.26 27.99 8.32 8.67 22.95 0.52

新疆 16.16 25.47 23.19 18.18 19.05 0.23

据上表可知( )

A.内地与沿海原有工业基础差距大 B.西部地区工商业改造不彻底

C.我国的社会主义工业化基本实现 D.沿海地区工业发展更为迅速

【2021·全国甲卷】12.1982年12月《人民日报》报道,浙江义乌某供销社在改革后,改变了过去“上面来货多少,下面供应多少”的状况,主动深入农户了解他们对生产资料的需求情况,采购农民所需物资;许多职工还积极寻找经营门路,开拓新的市场。出现这一现象是由于( )

A.计划与市场的关系得以理顺 B.经济责任制逐步实行

C.城市经济体制改革全面展开 D.现代企业制度的确立

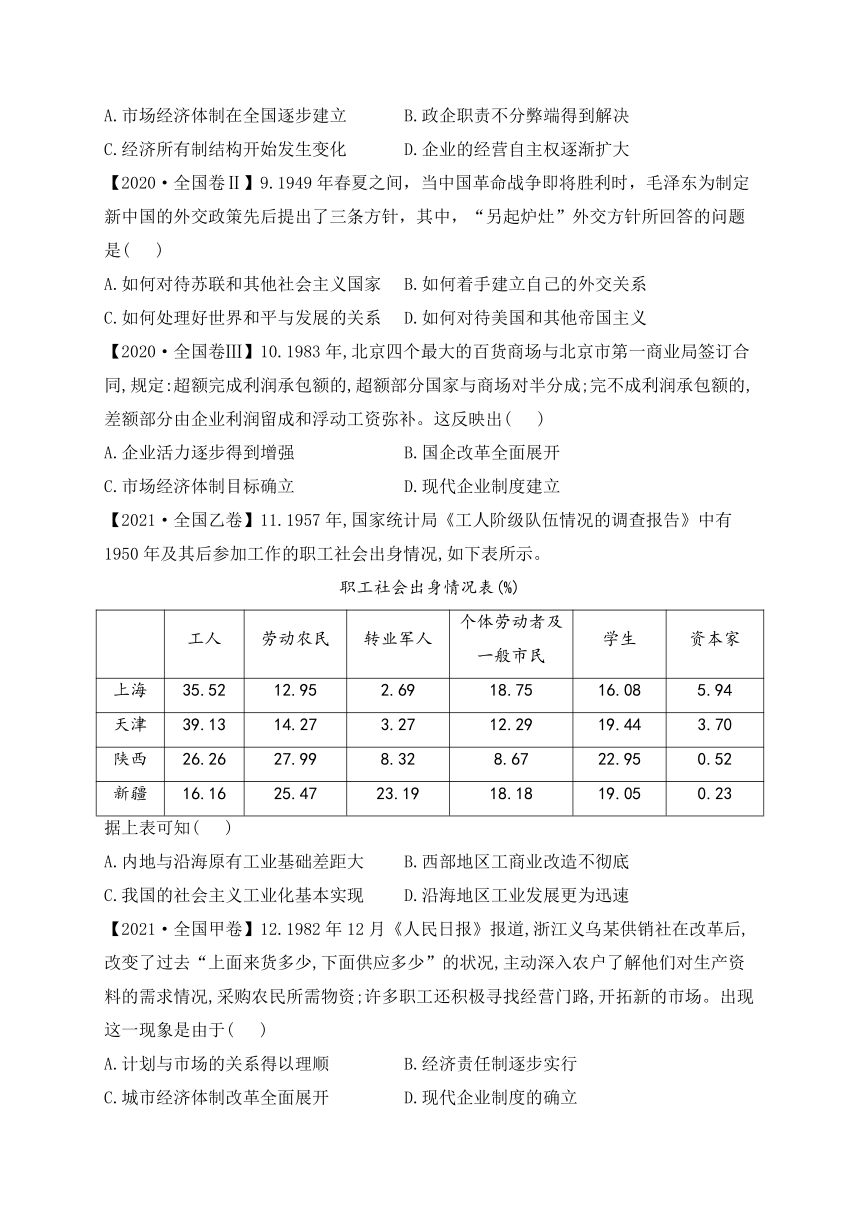

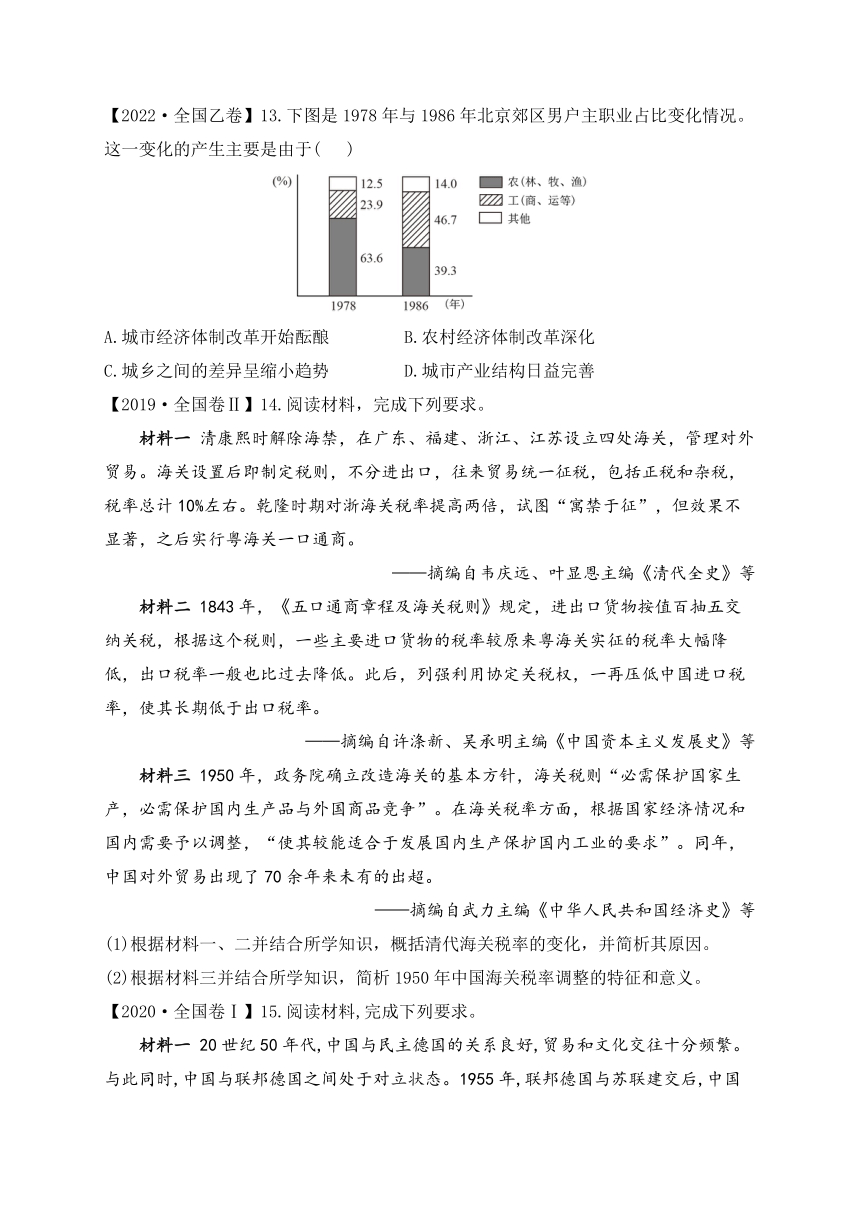

【2022·全国乙卷】13.下图是1978年与1986年北京郊区男户主职业占比变化情况。这一变化的产生主要是由于( )

A.城市经济体制改革开始酝酿 B.农村经济体制改革深化

C.城乡之间的差异呈缩小趋势 D.城市产业结构日益完善

【2019·全国卷Ⅱ】14.阅读材料,完成下列要求。

材料一 清康熙时解除海禁,在广东、福建、浙江、江苏设立四处海关,管理对外贸易。海关设置后即制定税则,不分进出口,往来贸易统一征税,包括正税和杂税,税率总计10%左右。乾隆时期对浙海关税率提高两倍,试图“寓禁于征”,但效果不显著,之后实行粤海关一口通商。

——摘编自韦庆远、叶显恩主编《清代全史》等

材料二 1843年,《五口通商章程及海关税则》规定,进出口货物按值百抽五交纳关税,根据这个税则,一些主要进口货物的税率较原来粤海关实征的税率大幅降低,出口税率一般也比过去降低。此后,列强利用协定关税权,一再压低中国进口税率,使其长期低于出口税率。

——摘编自许涤新、吴承明主编《中国资本主义发展史》等

材料三 1950年,政务院确立改造海关的基本方针,海关税则“必需保护国家生产,必需保护国内生产品与外国商品竞争”。在海关税率方面,根据国家经济情况和国内需要予以调整,“使其较能适合于发展国内生产保护国内工业的要求”。同年,中国对外贸易出现了70余年来未有的出超。

——摘编自武力主编《中华人民共和国经济史》等

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括清代海关税率的变化,并简析其原因。

(2)根据材料三并结合所学知识,简析1950年中国海关税率调整的特征和意义。

【2020·全国卷Ⅰ】15.阅读材料,完成下列要求。

材料一 20世纪50年代,中国与民主德国的关系良好,贸易和文化交往十分频繁。与此同时,中国与联邦德国之间处于对立状态。1955年,联邦德国与苏联建交后,中国逐步推动与联邦德国的民间往来。60年代,随着中苏关系日益紧张,中国与民主德国关系降到了冰点。70年代初,联邦德国调整“新东方政策”,决定改善与中国的关系。1972年10月,两国外长在北京签署建立外交关系的公报,决定互派大使。此后,两国的交流活动迅速升温。

——摘编自刘德斌主编《国际关系史》等

材料二 1993年,德国实施“新亚洲政策”,十分重视发展与中国的关系。德国企业认为在中国“差不多所有行业都有前景”,纷纷进军中国市场。1998年,德国总理施罗德将实现外交政策“正常化”作为重要目标,对外不依附于任何国家,谋求世界政治大国地位,并与中国共同“推动世界经济出现多元认同”。中国认为加强中德在多极化世界中的合作,有利于提高各自国际地位,扩大各自在国际上的活动余地,并促进世界和平、安全和稳定。2004年,中德在中欧全面战略伙伴关系框架内建立“具有全球责任的中德战略伙伴”关系,中德关系发展到了新的高度。

——摘编自吴友法《德国现当代史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概述20世纪50—70年代中国与民主德国、联邦德国关系的变化及其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述中德建立战略伙伴关系的历史条件。

(3)根据材料并结合所学知识,简析20世纪70年代以来中德关系发展的历史启示。

【2021·全国甲卷】16.阅读材料,完成下列要求。

材料一 中华人民共和国成立前夕,美国制定了严格管制对华贸易的政策。尽管英国也要“防止共产主义的扩张”,但由于香港是东亚的转口贸易中心,英国不愿对除军火外的其他物资实行严格控制。1950年12月,美国对中国大陆、香港、澳门实行全面禁运。在美国一再施压下,英国同意对战略物资实行有选择的禁运。中美朝鲜战争结束后,包括英国在内的盟国要求放松对华贸易管制,但美国这一政策在艾森豪威尔政府任内一直保持下来。

——摘编自陶文钊等《中美关系史》

材料二 1955年,对外贸易部部长讲道,五年多来,我们在中央和毛主席正确领导下,贯彻了和继续贯彻着下列基本政策:进口与出口政策必须贯彻发展生产促进国家工业化的原则;稳步发展同苏联和各人民民主国家的贸易,同时根据平等互利的原则采取争取利用与斗争、分化相结合的策略,积极开展对资本主义国家的贸易;加强国营对外贸易企业,实行对私营进出口商的社会主义改造。

——摘编自《中华人民共和国经济档案资料选编》

材料三 中国进出口贸易总额计划完成情况 单位:亿元

1950 1952 第一个五年计划时期

1953 1954 1955 1956 1957

进出口国别总额合计 41.54 64.61 80.92 84.72 109.80 108.65 104.50

苏联及人民民主国家 其中:苏联 13.94 52.50 62.44 69.39 90.16 81.60 77.00

12.86 40.44 47.82 49.07 68.02 57.91 51.86

亚非及西方国家 其中:西方国家 27.60 12.11 18.48 15.33 19.64 27.05 27.50

14.87 1.59 7.08 5.01 7.42 9.69 11.37

——据《中华人民共和国经济档案资料选编》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析20世纪50年代前期美英对华贸易政策存在异、同的原因。

(2)根据材料三,概括1950—1957年中国进出口贸易的特征。

(3)根据材料并结合所学知识,评价20世纪50年代前期中国的对外贸易政策。

【2022·全国甲卷】17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 明前期,郑和下西洋的船队阵容极为庞大,“士卒二万七千八百余人”“大舶修四十四丈、广十八丈”,航迹遍及亚、非30余国。明英宗后,官方再无远洋活动。明后期的海军以沙船、哨船等小型船只为主。明末,荷兰东印度公司企图以武力迫使明朝政府放弃海禁政策和承诺自由贸易,派遣战船入侵中国沿海。1633年,明军约150艘战船在福建金门岛料罗湾口,与荷兰及附属舰队约60艘战舰激战,获得胜利。

——据《中国军事通史》等

材料二 中法战争后,清政府确定了优先建设北洋海军的方针。到1888年,清廷共买进大小舰船数十艘,另有少量自建舰船。1888年12月,北洋海军正式成军,此后海军建设趋缓。清政府仍未能跳出以守为战的传统海防思维,重点防守大陆沿岸。甲午战争后,清朝海军在舰船数量、装备质量和军队素质等方面,被日本全面超越。

——摘编自张海鹏主编《中国近代通史》等

材料三 新中国成立之初,毛泽东提出,要“有计划地逐步地建设支强大的海军”,这支海军能“保卫沿海沿江”。1979年,邓小平提出要建立“顶用”“精”“真正现代化”的海军。21世纪以来,我国已先后派出多批海军舰艇编队赴亚丁湾、索马里海域执行护航任务。一批新型驱逐舰、护卫舰、登陆舰等陆续入列,2019年,我国自主设计、自主配套、自主建造的第一艘航母山东舰入列。中国海军已经建成海陆空潜、岸基海基相结合、多兵种合成的海上综合作战体系。

——摘编自彭克慧《新中国海洋战略发展史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,简析明朝的海上实力。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,说明中国海军实力从晚清到现代的变化。

(3)根据材料并结合所学知识,概括影响中国海军实力的主要因素。

答案以及解析

1.答案:D

解析:1957年“一五”计划完成后,我国初步改变了工业落后的面貌,与材料时间“1953年”不符,由此排除A项。中国古代就已经开始开采矿产资源,由此排除B项。1965年国民经济调整任务基本完成,由此排除C项。1953年我国开始实行第一个五年计划,优先发展重工业,对矿产资源需求极大,漫画反映了这一时期大规模经济建设对矿产资源的需求,由此选D项。

2.答案:C

解析:A在材料中未体现。新政权建立是在1949年,与材料时间“1956年”不符,故B错误;依据材料时间“1956年”,并结合所学知识可知,1956年中共八大正确分析了国内形势和主要矛盾的变化,提出了加强社会主义民主政治建设,健全国家法制,故C符合题意;材料中未体现政治体制改革,排除D。

3.答案:A

解析:表格数据反映了1982年到1988年我国乡镇企业发展中,工业、建筑业、交通运输业等非农产业迅速增加,这一变化说明大量的农村剩余劳动力的转移,故A项符合题意。材料反映不出城乡一体化的信息,B项不正确;1992年中共十四大提出建立社会主义市场经济体制的目标,C项与史实不符,排除;材料只反映了我国乡镇企业的发展情况,不能得出整个国家工业结构是否合理,D项不正确。

4.答案:D

解析:本题主要考查新中国成立初期的经济建设。根据材料“1954年”并结合所学知识可知,此时,我国正处于“一五”计划期间;中国科学院图书馆上海分馆俄文书刊、东北各研究所俄文书刊借阅量大增,这与当时中国工业化建设、接受苏联经济技术援助有关,故D项正确。中国国内俄文书刊借阅量增加,不能代表科学研究已与国际前沿接轨,故A项错误。科教兴国战略提出于1995年,与材料时间不符,故B项错误。此时期主要是借鉴苏联的经验,而不是“反思”,故C项错误。

5.答案:A

解析:本题考查改革开放初期农村经济体制改革。题干时间是改革开放初期,此时农村正在进行经济体制改革。题干所述政策,有利于调整农林牧副渔在农村经济结构中的比例,有利于农村经济结构的多元化发展,故A项正确;社队企业属于公有制企业,排除B项;1979年农村经济体制改革起步,家庭联产承包责任制刚开始实施和推广,C项“完善了”的说法错误,排除C项;当时是改革开放初期,市场经济体制尚未建立,排除D项。

6.答案:D

7.答案:B

解析:1949年5月,南京国民政府已经被推翻,中国共产党的工作重心即将从农村转向城市。从材料信息看,中共中央发出指示,强调应该联合愿意同中国共产党合作的资本家,即保留一部分资本主义经济,这样既可以减少城市工作阻力,也有利于当时接管城市后生产的恢复发展,故选B项。“联合愿意和我们合作的资本家”并不等于实行公私合营,故A项错误;中华人民共和国成立后,没收官僚资本,建立了社会主义性质的国营经济,故C项错误;新民主主义经济包括多种经济成分,保留资本主义经济符合新民主主义政策,故D项错误。

8.答案:D

解析:本题主要考查城市经济体制改革。题目中反映了安徽省委、省政府根据某国营制药厂的实际情况得到启示,后下发通知明确提出“小型国营企业也可以实行承包经营”,可见政府放宽了对国营企业的管理,企业经营自主权呈扩大趋势,D项正确;社会主义市场经济体制基本确立在21世纪初,与材料时间不符,排除A项;题目中仅反映了政府允许国营企业可以实行承包经营,但不能得出政企职责不分的弊端已经得到解决的结论,排除B项;1983年国企改革尚未正式开始,C项中“开始”不能体现,排除。

9.答案:B

解析:本题考查中华人民共和国成立初期的外交方针。“另起炉灶”指的是不承认国民政府建立的一切旧的屈辱的外交关系,而要在新的基础上同各国另行建立新的平等外交关系,所以“另起炉灶”所回答的问题是如何着手建立自己的外交关系,故B项正确;如何对待苏联和其他社会主义国家的外交方针是“一边倒”,故A项错误;中华人民共和国成立初期的外交方针中没有涉及如何处理世界和平与发展的关系,故C项错误;如何对待美国和其他帝国主义的外交方针是“打扫干净屋子再请客”,故D项错误。

10.答案:A

解析:本题主要考查经济体制改革。材料中“百货商场与北京市第一商业局签订合同”“企业利润”“浮动工资弥补”等信息说明北京百货公司获得了一定的经营自主权,这种体制下企业的活力逐步得到增强,故A项正确。国有企业改革全面展开是在1985年,故B项错误。市场经济体制目标提出是1992年,故C项错误。现代企业制度建立是在1993年,故D项错误。

11.答案:A

解析:本题考查新中国史。根据表格信息可知,上海、天津工人的比例比内地高,加上资本家比例高,说明上海、天津的工业发展水平比内地高。因此内地与沿海原有工业基础差距大,A项正确。西部地区工商业改造不彻底从材料中无法得出,B项错误。C项表述与史实不符。沿海地区工业发展更为迅速的信息在材料中无法体现,D项错误。

12.答案:B

解析:由材料“1982年……浙江义乌某供销社在改革后……主动深入农户了解他们对生产资料的需求情况,采购农民所需物资”并结合所学可知,城市经济体制改革取得了一定的成效,经济责任制的逐步实行调动了企业职工的工作积极性,B项正确。20世纪80年代的中国还未完全理顺计划与市场的关系,90年代的南方谈话就是例证,排除A项;城市经济体制改革全面展开是在1984年,与材料时间信息不符,排除C项;20世纪90年代才提出建立现代企业制度的目标,80年代不可能已经确立了现代企业制度,排除D项。

13.答案:B

解析:依据材料图示可以看出,农业占比减少,工商业、运输业等的占比有所增长。20世纪80年代,随着家庭联产承包责任制的推广,农业劳动力逐步从土地的束缚中解放出来,形成了日益庞大的农村富余劳动力群体,加上此时农村改革进入市场化改革探索阶段(1985~1991),更多农民选择从事别的职业,因此有了个体工商、物流运输等迅速发展,B项正确。城市经济体制改革的重点是国有企业改革,排除A项;材料不能看出城乡之间的差距,排除C项;材料反映的郊区的发展,排除D项。

14.答案:(1)变化:从不区分进口税率与出口税率,到区分进口税率与出口税率,并且出口税率高于进口税率;晚清海关税率较鸦片战争前降低。

原因:清代中前期限制中外贸易,鸦片战争后国门被打开;协定关税,海关主权丧失;列强向中国倾销商品。

(2)特征:完全自主;税率灵活,根据国家需要调整。

意义:维护国家关税主权;有利于结束外贸入超的局面;保护了本国民族经济,有利于国民经济的恢复与发展。

解析:(1)变化:根据材料一“不分进出口,往来贸易统一征税”,材料二“进出口货物按值百抽五交纳关税,根据这个税则,……”得出从不区分进口税率与出口税率,到区分进口税率与出口税率,并且出口税率高于进口税率;根据“一些主要进口货物的税率较原来粤海关实征的税率大幅降低……列强利用协定关税权,一再压低中国进口税率,使其长期低于出口税率。”得出晚清海关税率较鸦片战争前降低。原因:根据“之后实行粤海关一口通商。”“1843年”等信息得出清代中前期限制中外贸易,鸦片战争后国门被打开;根据“《五口通商章程及海关税则》”并结合鸦片战争的影响得出协定关税,海关主权丧失;根据“列强利用协定关税权,一再压低中国进口税率,使其长期低于出口税率”结合所学得出列强向中国倾销商品。(2)特征:根据“政务院确立改造海关的本方针,海关税则“必需保护国家生产,必需保护国内生产品与外国商品竞争””结合新中国成立的意义得出完全自主;根据“在海关税率方面,根据国家经济情况和国内需要予以调整,“使其较能适合于发展国内生产保护国内工业的要求””得出税率灵活,根据国家需要调整。意义:根据材料“在海关税率方面,根据国家经济情况和国内需要予以调整”、“使其较能适合于发展国内生产保护国内工业的要求”结合所学从维护国家关税主权、有利于结束外贸入超的局面、保护本国民族经济、有利于国民经济的恢复与发展等角度概括。

15.答案:(1)变化:中国与民主德国从交往密切到降温、冷淡,与联邦德国从对立到实现关系正常化。原因:20世纪50年代,在冷战格局下,中国和民主德国同属社会主义阵营,联邦德国外交依附美国;中苏关系恶化,民主德国紧跟苏联;中国与美国关系逐步走向正常化,联邦德国调整对中国的政策。

(2)中国改革开放,经济发展迅速,市场潜力巨大,国际影响力显著提高,积极参与国际事务;德国统一,经济发达,对中国市场有巨大需求,寻求政治大国地位;两国都积极推动世界多极化。

(3)坚持发展经济,增强国家实力;坚持独立自主,以和平共处五项原则为处理国际关系的基本准则;求同存异,摒弃冷战思维;奉行多边外交,推动全球化。

解析:本题以中德关系发展历程为切入点,要求考生分析中德关系发展变化的情况、原因及其启示。第(1)问,与民主德国关系的“变化”可根据材料“20世纪50年代,中国与民主德国的关系良好”“60年代……中国与民主德国关系降到了冰点”概括得出从交往密切到降温、冷淡;“原因”可根据材料“中国逐步推动与联邦德国的民间往来”“随着中苏关系日益紧张”等和所学知识思考作答。与联邦德国关系的“变化”可根据材料“中国与联邦德国之间处于对立状态”“两国外长在北京签署建立外交关系的公报……两国的交流活动迅速升温”概括得出从对立到实现关系正常化;“原因”可根据材料“联邦德国与苏联建交后”“70年代初,联邦德国调整‘新东方政策’,决定改善与中国的关系”等和所学知识思考作答。第(2)问,可先根据材料“德国实施'新亚洲政策德国企业……纷纷进军中国市场”“德国总理施罗德将实现外交政策‘正常化’作为重要目标”“中国认为加强中德在多极化世界中的合作,有利于提高各自国际地位”等,从德国外交政策与目标调整、世界多极化发展、中国国际地位提高等方面概括回答;再结合所学中国改革开放、欧洲一体化发展、德国实现统一的相关知识回答。第(3)问,可根据20世纪70年代以来中德关系发展的史实、原因、影响等分析作答,如根据20世纪70年代初中德两国都以国家利益为出发点,不断改善两国关系可得出外交要以国家利益为重;如根据中德两国都根据自己的需要作出外交决策,不依附于别国可得出外交需独立自主等。

16.答案:(1)同的原因:冷战的局势,意识形态一致,朝鲜战争的影响。异的原因:美国实力强大,企图称霸世界;英国实力削弱,香港是东亚贸易中心,全面禁运损害英国利益;中国的态度与策略。

(2)进出口总额增加较快;以苏联和人民民主国家为主,其中以苏联为主体;与西方国家的贸易经历低谷后又逐渐增加,但所占比例较低。

(3)体现了党的正确领导;逐步建立了适应国内经济建设需要的对外经贸体制;促进了国民经济恢复和发展,有利于社会主义工业化和社会主义改造;符合独立自主的和平外交政策,有利于突破西方国家的经济封锁;体现了政策的原则性与灵活性。

解析:本题考查新中国建立后的对外贸易政策,考查综合运用知识分析问题的能力。第(1)问,第一小问,首先从材料中概括出英、美都在对华贸易方面实行严格管理,然后联系这一时期的国际形势,从冷战、意识形态及朝鲜战争角度分析同的原因;第二小问,根据材料中“美国制定了严格管制对华贸易的政策”“全面禁运”和“英国不愿对除军火外的其他物资实行严格控制”“有选择的禁运”“要求放松对华贸易管制”等信息可以得出英美对华贸易政策的不同,然后从国家实力、国家利益及中国政策角度分析异的原因。第(2)问,从表格中可以看出,我国这一时期进出口总额总体增长迅速,从占比分析,以苏联及社会主义国家为主,西方国家较低且经历低谷和恢复等加以概括。第(3)问,本问考查评价历史事物的能力,从政治、经济、国际形势及政策灵活性角度进行评价。

17.答案:

(1)明朝前期:①海军阵容庞大,实力雄厚;②拥有较强的远洋航行能力;明朝后期:③海军实力出现衰退;④总体实力仍在世界上名列前茅。

(2)①舰船数量大幅增加;②舰船类型不断丰富;③海军由建设趋缓到发展速度快;④由大陆防守转向远,洋护航;⑤由国外引进为主转为自主设计为主;⑥由单一海军作战到构建海上综合作战体系。

(3)①国家对海军力量发展的重视;②国家经济实力的不断增强;③科技发展与创新的内在驱动。

解析:(1)本题考查中国海防建设。据材料“明前期,郑和下西洋的船队阵容极为庞大”“士卒二万七千八百余人”“航迹遍及亚、非30余国”以及“明后期的海军以沙船、哨船等小型船只为主”“1633年,明军约150艘战船在福建金门岛料罗湾口,与荷兰及附属舰队约60艘战舰激战,获得胜利”等,分历史阶段概括作答。(2)根据材料“到1888年,清廷共买进大小舰船数十艘,另有少量自建舰船。1888年12月,北洋海军正式成军,此后海军建设趋缓。清政府仍未能跳出以守为战的传统海防思维,重点防守大陆沿岸”“21世纪以来,我国已先后派出多批海军舰艇编队赴亚丁湾、索马里海域执行护航任务”等,从舰船数量、舰船类型、海军建设速度、海防观念等方面分析作答。(3)结合材料从中国海军实力的增强得益于政府重视、经济发展、科技创新等作答。

【2018·全国卷Ⅰ】1.如图是1953年的一幅漫画,描绘了资源勘探队员来到深山,手持“邀请函”叩响山洞大门的情景。这反映了当时我国( )

A.已经初步改变工业落后局面 B.开始进行对矿产资源的开采

C.国民经济调整任务基本完成 D.大规模的经济建设正在展开

【2018·全国卷Ⅲ】2.1956年,刘少奇在中共八大政治报告中指出:“我们目前在国家工作中的迫切任务之一,是着手系统地制定比较完备的法律,健全我们国家的法制。”这反映了当时( )

A.法制建设开始迈向制度化

B.法制工作围绕组建新政权展开

C.法制建设与国内主要矛盾的变化密切相关

D.政治体制改革推动了依法治国的全面实行

【2018·全国卷Ⅲ】3.下表为中国乡镇企业行业分布表(单位:万个)。

年份 农业 工业 建筑业 交通运输业 商业、餐饮业、服务业

1982 29.28 74.92 5.38 9.58 17.01

1988 23.28 773.52 95.58 372.55 623.23

表中的数据变化说明,这一时期我国( )。

A.农村剩余劳动力大量转移 B.城乡一体化逐步实现

C.社会主义市场经济体制已建立 D.工业结构趋于合理

【2019·全国卷Ⅰ】4.据统计,1954年1月到4月,中国科学院图书馆上海分馆俄文书刊借阅总数为1953年同期的5倍,为1952年同期的50倍,东北各研究所俄文书刊借阅量也大幅增加。这表明当时( )

A.科学研究已与国际前沿接轨 B.科教兴国战略已展开

C.对苏联经验的反思蔚然成风 D.工业化建设需求迫切

【2019·全国卷Ⅱ】5.1979—1981年,中国减少粮食播种面积5000万亩,有计划地扩大了经济作物的种植面积,在有条件的地方还开始逐步退耕还林还牧,鼓励农村在经济合理原则下举办社队企业。这些政策( )

A.推动了农村经济结构的调整 B.加快了私营企业发展

C.完善了家庭联产承包责任制 D.健全了市场经济体制

【2019·全国卷Ⅲ】6.下图是1953年创作的年画。该作品( )

《数他劳动强》

A.继承了中国传统文人画作的基本风格 B.描绘了农民参与社会主义生产的场景

C.体现了“双百”方针提倡的创作精神 D.倡导了适应国家建设需要的社会新风

【2020·全国卷Ⅰ】7.1949年5月,中共中央发出指示:“只强调和资本家斗争,而不强调联合愿意和我们合作的资本家……这是一种实际上立即消灭资产阶级的倾向。”“和党的方针政策是在根本上相违反的。”这一指示有利于当时( )

A.在经济领域实行公私合营 B.接管城市后生产的恢复发展

C.确立国营经济的主导地位 D.对新民主主义政策进行调整

【2020·全国卷Ⅰ】8.1983年,安徽某濒临倒闭的国营制药厂被8个年轻人承包,实行有奖有罚的经济责任制,9个月就盈利12万元。后来安徽省委、省政府从中得到启示,下发通知明确提出,小型国营企业也可以实行承包经营。由此可以看出( )

A.市场经济体制在全国逐步建立 B.政企职责不分弊端得到解决

C.经济所有制结构开始发生变化 D.企业的经营自主权逐渐扩大

【2020·全国卷Ⅱ】9.1949年春夏之间,当中国革命战争即将胜利时,毛泽东为制定新中国的外交政策先后提出了三条方针,其中,“另起炉灶”外交方针所回答的问题是( )

A.如何对待苏联和其他社会主义国家 B.如何着手建立自己的外交关系

C.如何处理好世界和平与发展的关系 D.如何对待美国和其他帝国主义

【2020·全国卷Ⅲ】10.1983年,北京四个最大的百货商场与北京市第一商业局签订合同,规定:超额完成利润承包额的,超额部分国家与商场对半分成;完不成利润承包额的,差额部分由企业利润留成和浮动工资弥补。这反映出( )

A.企业活力逐步得到增强 B.国企改革全面展开

C.市场经济体制目标确立 D.现代企业制度建立

【2021·全国乙卷】11.1957年,国家统计局《工人阶级队伍情况的调查报告》中有1950年及其后参加工作的职工社会出身情况,如下表所示。

职工社会出身情况表(%)

工人 劳动农民 转业军人 个体劳动者及一般市民 学生 资本家

上海 35.52 12.95 2.69 18.75 16.08 5.94

天津 39.13 14.27 3.27 12.29 19.44 3.70

陕西 26.26 27.99 8.32 8.67 22.95 0.52

新疆 16.16 25.47 23.19 18.18 19.05 0.23

据上表可知( )

A.内地与沿海原有工业基础差距大 B.西部地区工商业改造不彻底

C.我国的社会主义工业化基本实现 D.沿海地区工业发展更为迅速

【2021·全国甲卷】12.1982年12月《人民日报》报道,浙江义乌某供销社在改革后,改变了过去“上面来货多少,下面供应多少”的状况,主动深入农户了解他们对生产资料的需求情况,采购农民所需物资;许多职工还积极寻找经营门路,开拓新的市场。出现这一现象是由于( )

A.计划与市场的关系得以理顺 B.经济责任制逐步实行

C.城市经济体制改革全面展开 D.现代企业制度的确立

【2022·全国乙卷】13.下图是1978年与1986年北京郊区男户主职业占比变化情况。这一变化的产生主要是由于( )

A.城市经济体制改革开始酝酿 B.农村经济体制改革深化

C.城乡之间的差异呈缩小趋势 D.城市产业结构日益完善

【2019·全国卷Ⅱ】14.阅读材料,完成下列要求。

材料一 清康熙时解除海禁,在广东、福建、浙江、江苏设立四处海关,管理对外贸易。海关设置后即制定税则,不分进出口,往来贸易统一征税,包括正税和杂税,税率总计10%左右。乾隆时期对浙海关税率提高两倍,试图“寓禁于征”,但效果不显著,之后实行粤海关一口通商。

——摘编自韦庆远、叶显恩主编《清代全史》等

材料二 1843年,《五口通商章程及海关税则》规定,进出口货物按值百抽五交纳关税,根据这个税则,一些主要进口货物的税率较原来粤海关实征的税率大幅降低,出口税率一般也比过去降低。此后,列强利用协定关税权,一再压低中国进口税率,使其长期低于出口税率。

——摘编自许涤新、吴承明主编《中国资本主义发展史》等

材料三 1950年,政务院确立改造海关的基本方针,海关税则“必需保护国家生产,必需保护国内生产品与外国商品竞争”。在海关税率方面,根据国家经济情况和国内需要予以调整,“使其较能适合于发展国内生产保护国内工业的要求”。同年,中国对外贸易出现了70余年来未有的出超。

——摘编自武力主编《中华人民共和国经济史》等

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括清代海关税率的变化,并简析其原因。

(2)根据材料三并结合所学知识,简析1950年中国海关税率调整的特征和意义。

【2020·全国卷Ⅰ】15.阅读材料,完成下列要求。

材料一 20世纪50年代,中国与民主德国的关系良好,贸易和文化交往十分频繁。与此同时,中国与联邦德国之间处于对立状态。1955年,联邦德国与苏联建交后,中国逐步推动与联邦德国的民间往来。60年代,随着中苏关系日益紧张,中国与民主德国关系降到了冰点。70年代初,联邦德国调整“新东方政策”,决定改善与中国的关系。1972年10月,两国外长在北京签署建立外交关系的公报,决定互派大使。此后,两国的交流活动迅速升温。

——摘编自刘德斌主编《国际关系史》等

材料二 1993年,德国实施“新亚洲政策”,十分重视发展与中国的关系。德国企业认为在中国“差不多所有行业都有前景”,纷纷进军中国市场。1998年,德国总理施罗德将实现外交政策“正常化”作为重要目标,对外不依附于任何国家,谋求世界政治大国地位,并与中国共同“推动世界经济出现多元认同”。中国认为加强中德在多极化世界中的合作,有利于提高各自国际地位,扩大各自在国际上的活动余地,并促进世界和平、安全和稳定。2004年,中德在中欧全面战略伙伴关系框架内建立“具有全球责任的中德战略伙伴”关系,中德关系发展到了新的高度。

——摘编自吴友法《德国现当代史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概述20世纪50—70年代中国与民主德国、联邦德国关系的变化及其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述中德建立战略伙伴关系的历史条件。

(3)根据材料并结合所学知识,简析20世纪70年代以来中德关系发展的历史启示。

【2021·全国甲卷】16.阅读材料,完成下列要求。

材料一 中华人民共和国成立前夕,美国制定了严格管制对华贸易的政策。尽管英国也要“防止共产主义的扩张”,但由于香港是东亚的转口贸易中心,英国不愿对除军火外的其他物资实行严格控制。1950年12月,美国对中国大陆、香港、澳门实行全面禁运。在美国一再施压下,英国同意对战略物资实行有选择的禁运。中美朝鲜战争结束后,包括英国在内的盟国要求放松对华贸易管制,但美国这一政策在艾森豪威尔政府任内一直保持下来。

——摘编自陶文钊等《中美关系史》

材料二 1955年,对外贸易部部长讲道,五年多来,我们在中央和毛主席正确领导下,贯彻了和继续贯彻着下列基本政策:进口与出口政策必须贯彻发展生产促进国家工业化的原则;稳步发展同苏联和各人民民主国家的贸易,同时根据平等互利的原则采取争取利用与斗争、分化相结合的策略,积极开展对资本主义国家的贸易;加强国营对外贸易企业,实行对私营进出口商的社会主义改造。

——摘编自《中华人民共和国经济档案资料选编》

材料三 中国进出口贸易总额计划完成情况 单位:亿元

1950 1952 第一个五年计划时期

1953 1954 1955 1956 1957

进出口国别总额合计 41.54 64.61 80.92 84.72 109.80 108.65 104.50

苏联及人民民主国家 其中:苏联 13.94 52.50 62.44 69.39 90.16 81.60 77.00

12.86 40.44 47.82 49.07 68.02 57.91 51.86

亚非及西方国家 其中:西方国家 27.60 12.11 18.48 15.33 19.64 27.05 27.50

14.87 1.59 7.08 5.01 7.42 9.69 11.37

——据《中华人民共和国经济档案资料选编》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析20世纪50年代前期美英对华贸易政策存在异、同的原因。

(2)根据材料三,概括1950—1957年中国进出口贸易的特征。

(3)根据材料并结合所学知识,评价20世纪50年代前期中国的对外贸易政策。

【2022·全国甲卷】17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 明前期,郑和下西洋的船队阵容极为庞大,“士卒二万七千八百余人”“大舶修四十四丈、广十八丈”,航迹遍及亚、非30余国。明英宗后,官方再无远洋活动。明后期的海军以沙船、哨船等小型船只为主。明末,荷兰东印度公司企图以武力迫使明朝政府放弃海禁政策和承诺自由贸易,派遣战船入侵中国沿海。1633年,明军约150艘战船在福建金门岛料罗湾口,与荷兰及附属舰队约60艘战舰激战,获得胜利。

——据《中国军事通史》等

材料二 中法战争后,清政府确定了优先建设北洋海军的方针。到1888年,清廷共买进大小舰船数十艘,另有少量自建舰船。1888年12月,北洋海军正式成军,此后海军建设趋缓。清政府仍未能跳出以守为战的传统海防思维,重点防守大陆沿岸。甲午战争后,清朝海军在舰船数量、装备质量和军队素质等方面,被日本全面超越。

——摘编自张海鹏主编《中国近代通史》等

材料三 新中国成立之初,毛泽东提出,要“有计划地逐步地建设支强大的海军”,这支海军能“保卫沿海沿江”。1979年,邓小平提出要建立“顶用”“精”“真正现代化”的海军。21世纪以来,我国已先后派出多批海军舰艇编队赴亚丁湾、索马里海域执行护航任务。一批新型驱逐舰、护卫舰、登陆舰等陆续入列,2019年,我国自主设计、自主配套、自主建造的第一艘航母山东舰入列。中国海军已经建成海陆空潜、岸基海基相结合、多兵种合成的海上综合作战体系。

——摘编自彭克慧《新中国海洋战略发展史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,简析明朝的海上实力。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,说明中国海军实力从晚清到现代的变化。

(3)根据材料并结合所学知识,概括影响中国海军实力的主要因素。

答案以及解析

1.答案:D

解析:1957年“一五”计划完成后,我国初步改变了工业落后的面貌,与材料时间“1953年”不符,由此排除A项。中国古代就已经开始开采矿产资源,由此排除B项。1965年国民经济调整任务基本完成,由此排除C项。1953年我国开始实行第一个五年计划,优先发展重工业,对矿产资源需求极大,漫画反映了这一时期大规模经济建设对矿产资源的需求,由此选D项。

2.答案:C

解析:A在材料中未体现。新政权建立是在1949年,与材料时间“1956年”不符,故B错误;依据材料时间“1956年”,并结合所学知识可知,1956年中共八大正确分析了国内形势和主要矛盾的变化,提出了加强社会主义民主政治建设,健全国家法制,故C符合题意;材料中未体现政治体制改革,排除D。

3.答案:A

解析:表格数据反映了1982年到1988年我国乡镇企业发展中,工业、建筑业、交通运输业等非农产业迅速增加,这一变化说明大量的农村剩余劳动力的转移,故A项符合题意。材料反映不出城乡一体化的信息,B项不正确;1992年中共十四大提出建立社会主义市场经济体制的目标,C项与史实不符,排除;材料只反映了我国乡镇企业的发展情况,不能得出整个国家工业结构是否合理,D项不正确。

4.答案:D

解析:本题主要考查新中国成立初期的经济建设。根据材料“1954年”并结合所学知识可知,此时,我国正处于“一五”计划期间;中国科学院图书馆上海分馆俄文书刊、东北各研究所俄文书刊借阅量大增,这与当时中国工业化建设、接受苏联经济技术援助有关,故D项正确。中国国内俄文书刊借阅量增加,不能代表科学研究已与国际前沿接轨,故A项错误。科教兴国战略提出于1995年,与材料时间不符,故B项错误。此时期主要是借鉴苏联的经验,而不是“反思”,故C项错误。

5.答案:A

解析:本题考查改革开放初期农村经济体制改革。题干时间是改革开放初期,此时农村正在进行经济体制改革。题干所述政策,有利于调整农林牧副渔在农村经济结构中的比例,有利于农村经济结构的多元化发展,故A项正确;社队企业属于公有制企业,排除B项;1979年农村经济体制改革起步,家庭联产承包责任制刚开始实施和推广,C项“完善了”的说法错误,排除C项;当时是改革开放初期,市场经济体制尚未建立,排除D项。

6.答案:D

7.答案:B

解析:1949年5月,南京国民政府已经被推翻,中国共产党的工作重心即将从农村转向城市。从材料信息看,中共中央发出指示,强调应该联合愿意同中国共产党合作的资本家,即保留一部分资本主义经济,这样既可以减少城市工作阻力,也有利于当时接管城市后生产的恢复发展,故选B项。“联合愿意和我们合作的资本家”并不等于实行公私合营,故A项错误;中华人民共和国成立后,没收官僚资本,建立了社会主义性质的国营经济,故C项错误;新民主主义经济包括多种经济成分,保留资本主义经济符合新民主主义政策,故D项错误。

8.答案:D

解析:本题主要考查城市经济体制改革。题目中反映了安徽省委、省政府根据某国营制药厂的实际情况得到启示,后下发通知明确提出“小型国营企业也可以实行承包经营”,可见政府放宽了对国营企业的管理,企业经营自主权呈扩大趋势,D项正确;社会主义市场经济体制基本确立在21世纪初,与材料时间不符,排除A项;题目中仅反映了政府允许国营企业可以实行承包经营,但不能得出政企职责不分的弊端已经得到解决的结论,排除B项;1983年国企改革尚未正式开始,C项中“开始”不能体现,排除。

9.答案:B

解析:本题考查中华人民共和国成立初期的外交方针。“另起炉灶”指的是不承认国民政府建立的一切旧的屈辱的外交关系,而要在新的基础上同各国另行建立新的平等外交关系,所以“另起炉灶”所回答的问题是如何着手建立自己的外交关系,故B项正确;如何对待苏联和其他社会主义国家的外交方针是“一边倒”,故A项错误;中华人民共和国成立初期的外交方针中没有涉及如何处理世界和平与发展的关系,故C项错误;如何对待美国和其他帝国主义的外交方针是“打扫干净屋子再请客”,故D项错误。

10.答案:A

解析:本题主要考查经济体制改革。材料中“百货商场与北京市第一商业局签订合同”“企业利润”“浮动工资弥补”等信息说明北京百货公司获得了一定的经营自主权,这种体制下企业的活力逐步得到增强,故A项正确。国有企业改革全面展开是在1985年,故B项错误。市场经济体制目标提出是1992年,故C项错误。现代企业制度建立是在1993年,故D项错误。

11.答案:A

解析:本题考查新中国史。根据表格信息可知,上海、天津工人的比例比内地高,加上资本家比例高,说明上海、天津的工业发展水平比内地高。因此内地与沿海原有工业基础差距大,A项正确。西部地区工商业改造不彻底从材料中无法得出,B项错误。C项表述与史实不符。沿海地区工业发展更为迅速的信息在材料中无法体现,D项错误。

12.答案:B

解析:由材料“1982年……浙江义乌某供销社在改革后……主动深入农户了解他们对生产资料的需求情况,采购农民所需物资”并结合所学可知,城市经济体制改革取得了一定的成效,经济责任制的逐步实行调动了企业职工的工作积极性,B项正确。20世纪80年代的中国还未完全理顺计划与市场的关系,90年代的南方谈话就是例证,排除A项;城市经济体制改革全面展开是在1984年,与材料时间信息不符,排除C项;20世纪90年代才提出建立现代企业制度的目标,80年代不可能已经确立了现代企业制度,排除D项。

13.答案:B

解析:依据材料图示可以看出,农业占比减少,工商业、运输业等的占比有所增长。20世纪80年代,随着家庭联产承包责任制的推广,农业劳动力逐步从土地的束缚中解放出来,形成了日益庞大的农村富余劳动力群体,加上此时农村改革进入市场化改革探索阶段(1985~1991),更多农民选择从事别的职业,因此有了个体工商、物流运输等迅速发展,B项正确。城市经济体制改革的重点是国有企业改革,排除A项;材料不能看出城乡之间的差距,排除C项;材料反映的郊区的发展,排除D项。

14.答案:(1)变化:从不区分进口税率与出口税率,到区分进口税率与出口税率,并且出口税率高于进口税率;晚清海关税率较鸦片战争前降低。

原因:清代中前期限制中外贸易,鸦片战争后国门被打开;协定关税,海关主权丧失;列强向中国倾销商品。

(2)特征:完全自主;税率灵活,根据国家需要调整。

意义:维护国家关税主权;有利于结束外贸入超的局面;保护了本国民族经济,有利于国民经济的恢复与发展。

解析:(1)变化:根据材料一“不分进出口,往来贸易统一征税”,材料二“进出口货物按值百抽五交纳关税,根据这个税则,……”得出从不区分进口税率与出口税率,到区分进口税率与出口税率,并且出口税率高于进口税率;根据“一些主要进口货物的税率较原来粤海关实征的税率大幅降低……列强利用协定关税权,一再压低中国进口税率,使其长期低于出口税率。”得出晚清海关税率较鸦片战争前降低。原因:根据“之后实行粤海关一口通商。”“1843年”等信息得出清代中前期限制中外贸易,鸦片战争后国门被打开;根据“《五口通商章程及海关税则》”并结合鸦片战争的影响得出协定关税,海关主权丧失;根据“列强利用协定关税权,一再压低中国进口税率,使其长期低于出口税率”结合所学得出列强向中国倾销商品。(2)特征:根据“政务院确立改造海关的本方针,海关税则“必需保护国家生产,必需保护国内生产品与外国商品竞争””结合新中国成立的意义得出完全自主;根据“在海关税率方面,根据国家经济情况和国内需要予以调整,“使其较能适合于发展国内生产保护国内工业的要求””得出税率灵活,根据国家需要调整。意义:根据材料“在海关税率方面,根据国家经济情况和国内需要予以调整”、“使其较能适合于发展国内生产保护国内工业的要求”结合所学从维护国家关税主权、有利于结束外贸入超的局面、保护本国民族经济、有利于国民经济的恢复与发展等角度概括。

15.答案:(1)变化:中国与民主德国从交往密切到降温、冷淡,与联邦德国从对立到实现关系正常化。原因:20世纪50年代,在冷战格局下,中国和民主德国同属社会主义阵营,联邦德国外交依附美国;中苏关系恶化,民主德国紧跟苏联;中国与美国关系逐步走向正常化,联邦德国调整对中国的政策。

(2)中国改革开放,经济发展迅速,市场潜力巨大,国际影响力显著提高,积极参与国际事务;德国统一,经济发达,对中国市场有巨大需求,寻求政治大国地位;两国都积极推动世界多极化。

(3)坚持发展经济,增强国家实力;坚持独立自主,以和平共处五项原则为处理国际关系的基本准则;求同存异,摒弃冷战思维;奉行多边外交,推动全球化。

解析:本题以中德关系发展历程为切入点,要求考生分析中德关系发展变化的情况、原因及其启示。第(1)问,与民主德国关系的“变化”可根据材料“20世纪50年代,中国与民主德国的关系良好”“60年代……中国与民主德国关系降到了冰点”概括得出从交往密切到降温、冷淡;“原因”可根据材料“中国逐步推动与联邦德国的民间往来”“随着中苏关系日益紧张”等和所学知识思考作答。与联邦德国关系的“变化”可根据材料“中国与联邦德国之间处于对立状态”“两国外长在北京签署建立外交关系的公报……两国的交流活动迅速升温”概括得出从对立到实现关系正常化;“原因”可根据材料“联邦德国与苏联建交后”“70年代初,联邦德国调整‘新东方政策’,决定改善与中国的关系”等和所学知识思考作答。第(2)问,可先根据材料“德国实施'新亚洲政策德国企业……纷纷进军中国市场”“德国总理施罗德将实现外交政策‘正常化’作为重要目标”“中国认为加强中德在多极化世界中的合作,有利于提高各自国际地位”等,从德国外交政策与目标调整、世界多极化发展、中国国际地位提高等方面概括回答;再结合所学中国改革开放、欧洲一体化发展、德国实现统一的相关知识回答。第(3)问,可根据20世纪70年代以来中德关系发展的史实、原因、影响等分析作答,如根据20世纪70年代初中德两国都以国家利益为出发点,不断改善两国关系可得出外交要以国家利益为重;如根据中德两国都根据自己的需要作出外交决策,不依附于别国可得出外交需独立自主等。

16.答案:(1)同的原因:冷战的局势,意识形态一致,朝鲜战争的影响。异的原因:美国实力强大,企图称霸世界;英国实力削弱,香港是东亚贸易中心,全面禁运损害英国利益;中国的态度与策略。

(2)进出口总额增加较快;以苏联和人民民主国家为主,其中以苏联为主体;与西方国家的贸易经历低谷后又逐渐增加,但所占比例较低。

(3)体现了党的正确领导;逐步建立了适应国内经济建设需要的对外经贸体制;促进了国民经济恢复和发展,有利于社会主义工业化和社会主义改造;符合独立自主的和平外交政策,有利于突破西方国家的经济封锁;体现了政策的原则性与灵活性。

解析:本题考查新中国建立后的对外贸易政策,考查综合运用知识分析问题的能力。第(1)问,第一小问,首先从材料中概括出英、美都在对华贸易方面实行严格管理,然后联系这一时期的国际形势,从冷战、意识形态及朝鲜战争角度分析同的原因;第二小问,根据材料中“美国制定了严格管制对华贸易的政策”“全面禁运”和“英国不愿对除军火外的其他物资实行严格控制”“有选择的禁运”“要求放松对华贸易管制”等信息可以得出英美对华贸易政策的不同,然后从国家实力、国家利益及中国政策角度分析异的原因。第(2)问,从表格中可以看出,我国这一时期进出口总额总体增长迅速,从占比分析,以苏联及社会主义国家为主,西方国家较低且经历低谷和恢复等加以概括。第(3)问,本问考查评价历史事物的能力,从政治、经济、国际形势及政策灵活性角度进行评价。

17.答案:

(1)明朝前期:①海军阵容庞大,实力雄厚;②拥有较强的远洋航行能力;明朝后期:③海军实力出现衰退;④总体实力仍在世界上名列前茅。

(2)①舰船数量大幅增加;②舰船类型不断丰富;③海军由建设趋缓到发展速度快;④由大陆防守转向远,洋护航;⑤由国外引进为主转为自主设计为主;⑥由单一海军作战到构建海上综合作战体系。

(3)①国家对海军力量发展的重视;②国家经济实力的不断增强;③科技发展与创新的内在驱动。

解析:(1)本题考查中国海防建设。据材料“明前期,郑和下西洋的船队阵容极为庞大”“士卒二万七千八百余人”“航迹遍及亚、非30余国”以及“明后期的海军以沙船、哨船等小型船只为主”“1633年,明军约150艘战船在福建金门岛料罗湾口,与荷兰及附属舰队约60艘战舰激战,获得胜利”等,分历史阶段概括作答。(2)根据材料“到1888年,清廷共买进大小舰船数十艘,另有少量自建舰船。1888年12月,北洋海军正式成军,此后海军建设趋缓。清政府仍未能跳出以守为战的传统海防思维,重点防守大陆沿岸”“21世纪以来,我国已先后派出多批海军舰艇编队赴亚丁湾、索马里海域执行护航任务”等,从舰船数量、舰船类型、海军建设速度、海防观念等方面分析作答。(3)结合材料从中国海军实力的增强得益于政府重视、经济发展、科技创新等作答。

同课章节目录