2014年春精选备课高中历史(人教版,必修2)同步单元测试:第四单元 中国特色社会主义建设的道路(含解析)

文档属性

| 名称 | 2014年春精选备课高中历史(人教版,必修2)同步单元测试:第四单元 中国特色社会主义建设的道路(含解析) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 767.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-03-01 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

单 元 检 测

(时间:45分钟 分值:50分)

一、选择题(本大题共15小题,每小题2分,共30分)

1.1954年毛泽东曾讲到:“现在我们能造什么?能造桌子椅子,能造茶壶茶碗……但是,一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造。”针对当时的这种现状,中央人民政府采取的对策是 ( )。

A.重视军事工业的发展 B.重点发展农业

C.重视经济的协调发展 D.优先发展重工业

解析 材料反映了新中国成立初期,我国工业发展尤其是重工业基础十分薄弱的现状。为此在“一五”计划中党中央制定了优先发展重工业的方针,从而开始改变我国工业落后的面貌,为社会主义工业化奠定了初步基础。

答案 D

2.某学生搜集了以下相关资料:“一五”计划、三大改造、中共八大召开、“大跃进”、人民公社化运动和“文化大革命”。你认为他整理的主题是

( )。

A.政权巩固 B.曲折探索

C.改革创新 D.盛世华章

解析 从题目中涉及的内容来看,既包括新中国成立初期我国经济建设的正确探索,如“一五”计划、三大改造和中共八大召开,也包括重大的失误,如大跃进、人民公社化运动和“文化大革命”,因此,他整理的主题是曲折探索。

答案 B

3.提起常熟土布,那蓝布、青布、蓝白花布……曾经是风靡城乡的时尚服装流行色。1953年常熟各乡镇的土布庄先后关闭,苏州城里的常熟土布庄仅剩三户,后又于1956年归于苏州花纱布公司。这是由于实行 ( )。

A.公私合营 B.土地改革

C.农业合作化运动 D.“一五”计划

解析 从材料信息可以看出,常熟土布的生产经历了从私人经营到国家经营的过程,这是国家对资本主义工商业进行社会主义改造的结果,国家对资本主义工商业的社会主义改造实行的是公私合营的形式。

答案 A

4.中国历史上“以村为单位,采取领导和群众自愿相结合的方法,进行了全面规划……适当地配备了骨干力量,调整和密切了社和社、社和组的关系,从而有计划地全面地推进这场运动”。“这场运动”是指 ( )。

A.土地改革运动 B.农业合作化运动

C.大跃进运动 D.人民公社化运动

解析 本题容易混淆的是B、D选项,从材料信息“以村为单位,采取领导和群众自愿相结合的方法”可知,这场运动是农业合作化运动。

答案 B

5.某次大会提出“人民对于经济文化发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要状况之间的矛盾开始成为中国社会的主要矛盾”。这次会议召开于

( )。

A.1949年 B.1956年

C.1966年 D.1976年

解析 通过题干内容可知,此次会议为中共八大,故正确答案为B。

答案 B

6.“前年卖粮用箩挑,去年卖粮用船摇,今年汽车装不了,明年火车还嫌小。”这是一首江西民歌。它可能产生于 ( )。

A.1950年 B.1956年

C.1958年 D.1979年

解析 1958年开始的大跃进和人民公社化运动,使得社会上出现了“浮夸”风,是“左”倾错误的表现。

答案 C

7.1962年3月,周恩来在中央财经工作会议上针对当时我国的经济形势即兴作了一幅对联,上联是“先抓吃穿用”,下联是“实现农轻重”,横批应是

( )。

A.一化三改 B.综合平衡

C.多快好省 D.以粮为纲

解析 1958年,由于大跃进和人民公社化运动,造成国民经济比例严重失调。针对这种情况,中共中央对国民经济进行整顿,“先抓吃穿用”,“实现农轻重”,以达到国民经济综合平衡的发展。周恩来的对联就说明了这一指导思想。

答案 B

8.1980年,我国仅建立了4个经济特区,当时的特区是 ( )。

A.经济体制改革的试验场

B.中央直接管辖的特殊地区

C.社会主义市场经济的试点

D.打开中国市场的金钥匙

答案 A

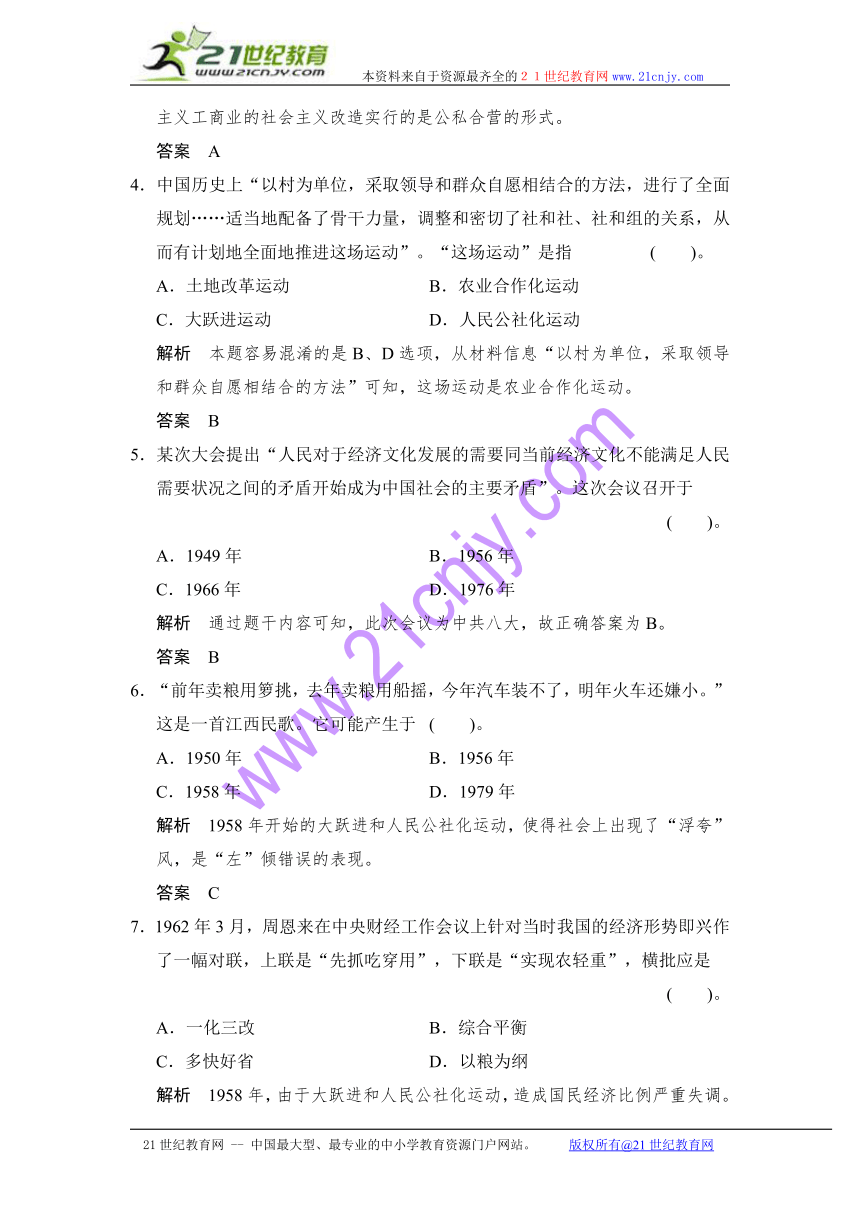

9.下幅图片数据表明,改革开放的历史新时期 ( )。

A.农业在经济中占据主要地位,农业增加值占国内生产总值一半以上

B.以工业为主的第二产业继续快速发展,第三产业得到大力促进

C.产业结构基本实现由工业为主,向一、二、三产业协同发展的转变

D.随着“重点发展重工业”战略的实施,农业所占比例迅速提高

解析 “1952年农业增加值占国内生产总值的51%”,A项反映的是建国初的情况;C项“产业结构基本实现由工业为主”不符合实际,应是由农业为主;D中“农业所占比例迅速提高”与图片信息不符,应是工业所占比例迅速提高。由1987年和2008年对应数据和图例可知,B项正确。

答案 B

10.到21世纪初,我国已有95%以上的商品资源实现市场配置,国家定价的商品不足5%,社会主要商品供求平衡和供大于求的达99%。这主要表明我国

( )。

A.商品供求矛盾突出

B.政府放弃了对国民经济宏观调控

C.商品价格完全市场化

D.社会主义市场经济体制基本建立

解析 1992年十四大提出我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制,1993年中共十四届三中全会确立了我国社会主义市场经济体制的基本框架,21世纪初社会主义市场经济体制基本建立。

答案 D

11.李老师研究社会主义建设文献,看到这样两篇文章《东方风来满眼春》《建立社会主义市场经济体制》,这些文章最可能发表于 ( )。

A.1978年 B.1985年

C.1992年 D.2001年

解析 根据《东方风来满眼春》《建立社会主义市场经济体制》等信息可以判断这出现于邓小平“南方谈话”时期,故为1992年。

答案 C

12.从1978年到1992年,历经14年的探索和实践,中国特色社会主义道路有了明确方向。这里的“方向”指 ( )。

A.对内进行改革同时对外开放

B.坚持独立自主的和平外交政策

C.建立社会主义市场经济体制

D.长期推行家庭联产承包责任制

解析 1992年中共十四大确立了建立社会主义市场经济体制的改革目标,使中国特色的社会主义道路有了明确的目标和方向。

答案 C

13.十一届三中全会以来,城市经济体制改革的主要内容有 ( )。

①逐步扩大企业自主权 ②发展以公有制经济为主体的多种所有制经济 ③设置经济特区,采取多种方式扩大对外开放 ④实行以间接管理为主、宏观调控的管理体制

A.①②③ B.②③④

C.①②④ D.③④

解析 本题采用排除法。根据所学内容可知,③不属于城市经济体制改革的内容,故含③的选项排除。正确答案为C。

答案 C

14.现在社会上“帅呆了,酷毙了”、“粉丝”、“菜鸟”、“骨灰级”等成为年轻人的时尚语言,产生这种现象的根本原因是 ( )。

A.人们价值观念的变化 B.人们生活水平的提高

C.改革开放带来的变化 D.市场意识带来的影响

解析 新词汇的产生是由于社会上新事物新现象的出现,而新事物新现象出现的根本原因是改革开放,故C项正确。

答案 C

15.改革开放以来,随着社会的发展,出现了不少流行词语,下列各组中,都是从属于20世纪80年代开始流行的是 ( )。

A.阶级斗争 一国两制 无私奉献

B.体制改革 中国特色 经济特区

C.市场经济 勤俭节约 休闲娱乐

D.和谐文明 注重环保 小康社会

解析 解题的关键是注意时间“20世纪80年代开始”,采用排除法。A项“阶级斗争”开始流行于20世纪60年 代,故排除;C项“市场经济”开始流行于20世纪90年代,故排除;D项“和谐文明”开始流行于21世纪初,故排除;答案选B。

答案 B

二、非选择题(本大题共2小题,第16题10分,第17题10分,共20分)

16.阅读下列材料:

材料一 “现在我们能造什么?能造桌子椅子,能造茶碗茶壶,能种粮食,还能磨成面粉,还能造纸,但是,一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造。”新中国成立之初,面对极端落后的工业基础,毛泽东主席曾发出这样的感慨。1953年由中央宣传部颁发的充分体现毛泽东工业化思想的《关于党在过渡时期总路线的学习和宣传提纲》中指出:我国也只有建立了重工业,才能使全部工业、运输业以及农业获得为发展和改造所必需的装备,才能自己制造火车头、钢轨、货客运汽车、远洋轮船和飞机;才能自己制造轻工业的精密机器,扩大和建立新的轻工业;才能生产农业机器和化肥,改造古老的农业;才能建立现代国防工业,不再受帝国主义的欺辱。

材料二 20世纪50年代,毛泽东曾指出:“有了头年的计划,又要有第二年的计划;有了年度的计划,又要有季度的计划;有了季度的计划,还要有月计划。一年十二个月,月月要解决平衡和不平衡的矛盾。计划常常要修改,就是因为新的不平衡的情况又出来了。”“现在,我们有些人大有要消灭商品生产之势。他们向往共产主义,一提商品生产就发愁,觉得这是资本主义的东西,没有分清社会主义商品生产和资本主义商品生产的区别,不懂得在社会主义条件下利用商品生产的作用的重要性。这是不承认客观法则的表现。”

材料三 宣传画和报纸——时代的脚印

请回答:

(1)结合材料一扼要分析“一五”计划为什么要集中力量发展重工业?(4分)

(2)材料二中关于编制经济计划应当遵循的原则问题,毛泽东有何见解?(2分)

(3)材料三图片所反映的史实是否遵循了材料二中所提及的原则?为什么?(4分)

解析 第(1)问,从重工业的地位、建国初重工业现状及其必要性方面归纳。第(2)问,主要考查归纳概括能力。第(3)问,解题首先要判断两图片反映的史实指什么,然后结合所学知识分析。

答案 (1)重工业是国民经济、社会主义工业化和国防现代化的基础。而新中国成立之初,现代工业基础十分薄弱,而且门类不全。中国要建立独立、完备的工业体系,实现社会主义工业化,就要优先发展重工业。

(2)坚持综合平衡;尊重价值规律。

(3)没有。“大跃进”时期的大炼钢铁运动给社会主义建设事业造成严重挫折;片面发展重工业,使国民经济比例严重失调;人民公社的理论及其实践,是离开生产力的发展,对变革生产关系采取了主观随意的态度,不仅企图超越社会主义初级阶段,而且企图超越整个社会主义阶段,违背了经济发展的客观规律。

17.阅读下列材料,回答问题。

材料一 中国1957年农业产品产量

产品 1957年产量 比1952年增加(%) 比历史最高水平增加(%)

粮食 1.95亿吨 19 30

棉花 164万吨 26 93

材料二 1958~1965年全国粮食产量

(1)材料一的数据说明了什么问题?数据变化的主要原因是什么?(4分)

(2)结合材料二和所学知识,分析这一时期我国粮食产量的变化及其原因。(6分)

解析 第(1)问,材料一数据说明1957年农产品产量超过了历史最高水平,主要原因结合所学知识可知是“一五”计划的完成和农业社会主义改造的完成。第(2)问,1958~1965年是我国全面建设社会主义时期,粮食产量先是下降,1960年后粮食产量开始恢复,下降的原因主要是“左”倾错误导致的,恢复的原因主要在于纠正“左”倾错误。

答案 (1)问题:1957年农产品产量超过历史最高水平。

原因:“一五”计划的完成和农业社会主义改造的完成。

(2)变化:1958年至1960年,粮食产量呈下降趋势。

原因:“大跃进”和人民公社化运动造成国民经济比例严重失调,农业生产遭到极大破坏。

变化:1960年至1965年,粮食产量有所增长。

原因:1960年冬,党中央开始纠正农村工作中的“左”倾错误;经济逐步恢复和发展。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

单 元 检 测

(时间:45分钟 分值:50分)

一、选择题(本大题共15小题,每小题2分,共30分)

1.1954年毛泽东曾讲到:“现在我们能造什么?能造桌子椅子,能造茶壶茶碗……但是,一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造。”针对当时的这种现状,中央人民政府采取的对策是 ( )。

A.重视军事工业的发展 B.重点发展农业

C.重视经济的协调发展 D.优先发展重工业

解析 材料反映了新中国成立初期,我国工业发展尤其是重工业基础十分薄弱的现状。为此在“一五”计划中党中央制定了优先发展重工业的方针,从而开始改变我国工业落后的面貌,为社会主义工业化奠定了初步基础。

答案 D

2.某学生搜集了以下相关资料:“一五”计划、三大改造、中共八大召开、“大跃进”、人民公社化运动和“文化大革命”。你认为他整理的主题是

( )。

A.政权巩固 B.曲折探索

C.改革创新 D.盛世华章

解析 从题目中涉及的内容来看,既包括新中国成立初期我国经济建设的正确探索,如“一五”计划、三大改造和中共八大召开,也包括重大的失误,如大跃进、人民公社化运动和“文化大革命”,因此,他整理的主题是曲折探索。

答案 B

3.提起常熟土布,那蓝布、青布、蓝白花布……曾经是风靡城乡的时尚服装流行色。1953年常熟各乡镇的土布庄先后关闭,苏州城里的常熟土布庄仅剩三户,后又于1956年归于苏州花纱布公司。这是由于实行 ( )。

A.公私合营 B.土地改革

C.农业合作化运动 D.“一五”计划

解析 从材料信息可以看出,常熟土布的生产经历了从私人经营到国家经营的过程,这是国家对资本主义工商业进行社会主义改造的结果,国家对资本主义工商业的社会主义改造实行的是公私合营的形式。

答案 A

4.中国历史上“以村为单位,采取领导和群众自愿相结合的方法,进行了全面规划……适当地配备了骨干力量,调整和密切了社和社、社和组的关系,从而有计划地全面地推进这场运动”。“这场运动”是指 ( )。

A.土地改革运动 B.农业合作化运动

C.大跃进运动 D.人民公社化运动

解析 本题容易混淆的是B、D选项,从材料信息“以村为单位,采取领导和群众自愿相结合的方法”可知,这场运动是农业合作化运动。

答案 B

5.某次大会提出“人民对于经济文化发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要状况之间的矛盾开始成为中国社会的主要矛盾”。这次会议召开于

( )。

A.1949年 B.1956年

C.1966年 D.1976年

解析 通过题干内容可知,此次会议为中共八大,故正确答案为B。

答案 B

6.“前年卖粮用箩挑,去年卖粮用船摇,今年汽车装不了,明年火车还嫌小。”这是一首江西民歌。它可能产生于 ( )。

A.1950年 B.1956年

C.1958年 D.1979年

解析 1958年开始的大跃进和人民公社化运动,使得社会上出现了“浮夸”风,是“左”倾错误的表现。

答案 C

7.1962年3月,周恩来在中央财经工作会议上针对当时我国的经济形势即兴作了一幅对联,上联是“先抓吃穿用”,下联是“实现农轻重”,横批应是

( )。

A.一化三改 B.综合平衡

C.多快好省 D.以粮为纲

解析 1958年,由于大跃进和人民公社化运动,造成国民经济比例严重失调。针对这种情况,中共中央对国民经济进行整顿,“先抓吃穿用”,“实现农轻重”,以达到国民经济综合平衡的发展。周恩来的对联就说明了这一指导思想。

答案 B

8.1980年,我国仅建立了4个经济特区,当时的特区是 ( )。

A.经济体制改革的试验场

B.中央直接管辖的特殊地区

C.社会主义市场经济的试点

D.打开中国市场的金钥匙

答案 A

9.下幅图片数据表明,改革开放的历史新时期 ( )。

A.农业在经济中占据主要地位,农业增加值占国内生产总值一半以上

B.以工业为主的第二产业继续快速发展,第三产业得到大力促进

C.产业结构基本实现由工业为主,向一、二、三产业协同发展的转变

D.随着“重点发展重工业”战略的实施,农业所占比例迅速提高

解析 “1952年农业增加值占国内生产总值的51%”,A项反映的是建国初的情况;C项“产业结构基本实现由工业为主”不符合实际,应是由农业为主;D中“农业所占比例迅速提高”与图片信息不符,应是工业所占比例迅速提高。由1987年和2008年对应数据和图例可知,B项正确。

答案 B

10.到21世纪初,我国已有95%以上的商品资源实现市场配置,国家定价的商品不足5%,社会主要商品供求平衡和供大于求的达99%。这主要表明我国

( )。

A.商品供求矛盾突出

B.政府放弃了对国民经济宏观调控

C.商品价格完全市场化

D.社会主义市场经济体制基本建立

解析 1992年十四大提出我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制,1993年中共十四届三中全会确立了我国社会主义市场经济体制的基本框架,21世纪初社会主义市场经济体制基本建立。

答案 D

11.李老师研究社会主义建设文献,看到这样两篇文章《东方风来满眼春》《建立社会主义市场经济体制》,这些文章最可能发表于 ( )。

A.1978年 B.1985年

C.1992年 D.2001年

解析 根据《东方风来满眼春》《建立社会主义市场经济体制》等信息可以判断这出现于邓小平“南方谈话”时期,故为1992年。

答案 C

12.从1978年到1992年,历经14年的探索和实践,中国特色社会主义道路有了明确方向。这里的“方向”指 ( )。

A.对内进行改革同时对外开放

B.坚持独立自主的和平外交政策

C.建立社会主义市场经济体制

D.长期推行家庭联产承包责任制

解析 1992年中共十四大确立了建立社会主义市场经济体制的改革目标,使中国特色的社会主义道路有了明确的目标和方向。

答案 C

13.十一届三中全会以来,城市经济体制改革的主要内容有 ( )。

①逐步扩大企业自主权 ②发展以公有制经济为主体的多种所有制经济 ③设置经济特区,采取多种方式扩大对外开放 ④实行以间接管理为主、宏观调控的管理体制

A.①②③ B.②③④

C.①②④ D.③④

解析 本题采用排除法。根据所学内容可知,③不属于城市经济体制改革的内容,故含③的选项排除。正确答案为C。

答案 C

14.现在社会上“帅呆了,酷毙了”、“粉丝”、“菜鸟”、“骨灰级”等成为年轻人的时尚语言,产生这种现象的根本原因是 ( )。

A.人们价值观念的变化 B.人们生活水平的提高

C.改革开放带来的变化 D.市场意识带来的影响

解析 新词汇的产生是由于社会上新事物新现象的出现,而新事物新现象出现的根本原因是改革开放,故C项正确。

答案 C

15.改革开放以来,随着社会的发展,出现了不少流行词语,下列各组中,都是从属于20世纪80年代开始流行的是 ( )。

A.阶级斗争 一国两制 无私奉献

B.体制改革 中国特色 经济特区

C.市场经济 勤俭节约 休闲娱乐

D.和谐文明 注重环保 小康社会

解析 解题的关键是注意时间“20世纪80年代开始”,采用排除法。A项“阶级斗争”开始流行于20世纪60年 代,故排除;C项“市场经济”开始流行于20世纪90年代,故排除;D项“和谐文明”开始流行于21世纪初,故排除;答案选B。

答案 B

二、非选择题(本大题共2小题,第16题10分,第17题10分,共20分)

16.阅读下列材料:

材料一 “现在我们能造什么?能造桌子椅子,能造茶碗茶壶,能种粮食,还能磨成面粉,还能造纸,但是,一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造。”新中国成立之初,面对极端落后的工业基础,毛泽东主席曾发出这样的感慨。1953年由中央宣传部颁发的充分体现毛泽东工业化思想的《关于党在过渡时期总路线的学习和宣传提纲》中指出:我国也只有建立了重工业,才能使全部工业、运输业以及农业获得为发展和改造所必需的装备,才能自己制造火车头、钢轨、货客运汽车、远洋轮船和飞机;才能自己制造轻工业的精密机器,扩大和建立新的轻工业;才能生产农业机器和化肥,改造古老的农业;才能建立现代国防工业,不再受帝国主义的欺辱。

材料二 20世纪50年代,毛泽东曾指出:“有了头年的计划,又要有第二年的计划;有了年度的计划,又要有季度的计划;有了季度的计划,还要有月计划。一年十二个月,月月要解决平衡和不平衡的矛盾。计划常常要修改,就是因为新的不平衡的情况又出来了。”“现在,我们有些人大有要消灭商品生产之势。他们向往共产主义,一提商品生产就发愁,觉得这是资本主义的东西,没有分清社会主义商品生产和资本主义商品生产的区别,不懂得在社会主义条件下利用商品生产的作用的重要性。这是不承认客观法则的表现。”

材料三 宣传画和报纸——时代的脚印

请回答:

(1)结合材料一扼要分析“一五”计划为什么要集中力量发展重工业?(4分)

(2)材料二中关于编制经济计划应当遵循的原则问题,毛泽东有何见解?(2分)

(3)材料三图片所反映的史实是否遵循了材料二中所提及的原则?为什么?(4分)

解析 第(1)问,从重工业的地位、建国初重工业现状及其必要性方面归纳。第(2)问,主要考查归纳概括能力。第(3)问,解题首先要判断两图片反映的史实指什么,然后结合所学知识分析。

答案 (1)重工业是国民经济、社会主义工业化和国防现代化的基础。而新中国成立之初,现代工业基础十分薄弱,而且门类不全。中国要建立独立、完备的工业体系,实现社会主义工业化,就要优先发展重工业。

(2)坚持综合平衡;尊重价值规律。

(3)没有。“大跃进”时期的大炼钢铁运动给社会主义建设事业造成严重挫折;片面发展重工业,使国民经济比例严重失调;人民公社的理论及其实践,是离开生产力的发展,对变革生产关系采取了主观随意的态度,不仅企图超越社会主义初级阶段,而且企图超越整个社会主义阶段,违背了经济发展的客观规律。

17.阅读下列材料,回答问题。

材料一 中国1957年农业产品产量

产品 1957年产量 比1952年增加(%) 比历史最高水平增加(%)

粮食 1.95亿吨 19 30

棉花 164万吨 26 93

材料二 1958~1965年全国粮食产量

(1)材料一的数据说明了什么问题?数据变化的主要原因是什么?(4分)

(2)结合材料二和所学知识,分析这一时期我国粮食产量的变化及其原因。(6分)

解析 第(1)问,材料一数据说明1957年农产品产量超过了历史最高水平,主要原因结合所学知识可知是“一五”计划的完成和农业社会主义改造的完成。第(2)问,1958~1965年是我国全面建设社会主义时期,粮食产量先是下降,1960年后粮食产量开始恢复,下降的原因主要是“左”倾错误导致的,恢复的原因主要在于纠正“左”倾错误。

答案 (1)问题:1957年农产品产量超过历史最高水平。

原因:“一五”计划的完成和农业社会主义改造的完成。

(2)变化:1958年至1960年,粮食产量呈下降趋势。

原因:“大跃进”和人民公社化运动造成国民经济比例严重失调,农业生产遭到极大破坏。

变化:1960年至1965年,粮食产量有所增长。

原因:1960年冬,党中央开始纠正农村工作中的“左”倾错误;经济逐步恢复和发展。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势