天津市宁河区芦台镇第一高级中学校202022-2023学年高三上学期1月期末检测历史试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 天津市宁河区芦台镇第一高级中学校202022-2023学年高三上学期1月期末检测历史试题(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 136.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-01-22 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2022-2023 上学期期末检测

高三历史试卷

一、选择题(每题 2.5 分,共 50 分)

1 .战国时期有思想家认为,人欣赏音乐的前提是“饥者得食、寒者得衣、劳者得息”,因此提出了“非乐” 的思想。该思想家的流派最有可能是( )

A . 墨家 B . 道家 C . 法家 D . 儒家

2.宋代诗人留下众多对乡村田园生活吟咏的诗句,为研究宋代农业生产提供重要的史料。从下列诗句描 述的农业生产现象中,能够得出的结论是( )

杨万里 却破麦田秧晚稻,未教水牯卧斜晖。

陈造 半夜天晴一夜雨,前日麦地皆青秧。

曹勋 隔岁种成麦,起麦秧稻田。

陆游 处处稻分秧,家家麦上场。

A . 土地资源的利用效率提升 B . 理学思想影响文学创作

C . 农业生产工具有重大革新 D . 农产品商品化程度提高

3 .徐光启认识到数学是一门“不用为用,众用所基”的学科,便决定与利玛窦翻译《几何原本》。他与传 教士熊三拔翻译《泰西水法》,一边翻译,一边制器。该书雕版之前,其中一些工具已经在农田中开始 运用了。徐光启的译书活动( )

A . 蕴含着“经世致用”思想 B . 旨在传播西方先进科学技术

C . 彰显了“工商皆本”观念 D . 推动了农业生产关系的改变

4 .20 世纪 30 年代,在江西流传着一首民歌,其部分歌词为:“苏区干部好作风, 自带干粮去办公。日穿 草鞋干革命,夜走山路访贫农。”这表明中国共产党( )

A . 注重宣传形式的多样化 B . 抗日民主政权赢得民众支持

C . 在实践中贯彻群众路线 D . 主张建立广泛革命统一战线

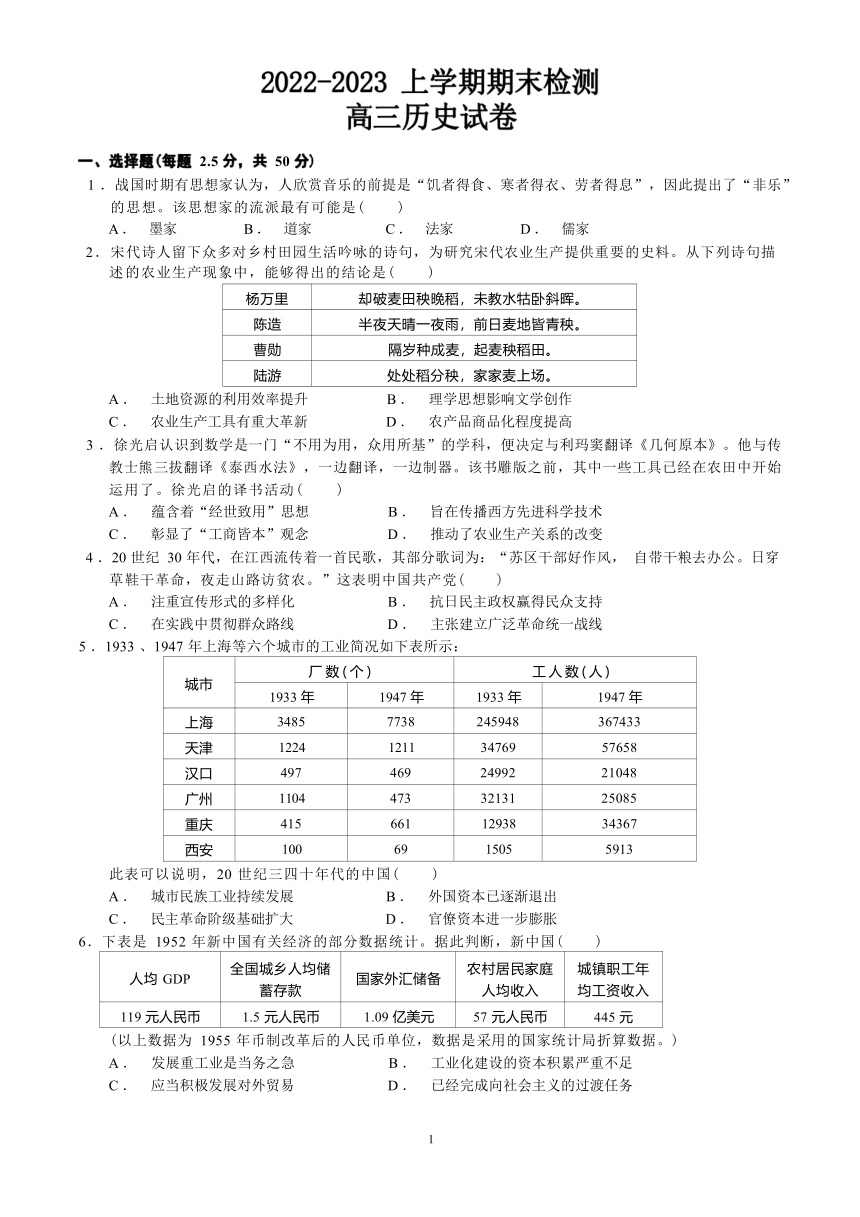

5 .1933 、1947 年上海等六个城市的工业简况如下表所示:

城市 厂数(个) 工人数(人)

1933 年 1947 年 1933 年 1947 年

上海 3485 7738 245948 367433

天津 1224 1211 34769 57658

汉口 497 469 24992 21048

广州 1104 473 32131 25085

重庆 415 661 12938 34367

西安 100 69 1505 5913

此表可以说明,20 世纪三四十年代的中国( )

A . 城市民族工业持续发展 B . 外国资本已逐渐退出

C . 民主革命阶级基础扩大 D . 官僚资本进一步膨胀

6.下表是 1952 年新中国有关经济的部分数据统计。据此判断,新中国( )

人均 GDP 全国城乡人均储 蓄存款 国家外汇储备 农村居民家庭 人均收入 城镇职工年 均工资收入

119 元人民币 1.5 元人民币 1.09 亿美元 57 元人民币 445 元

(以上数据为 1955 年币制改革后的人民币单位,数据是采用的国家统计局折算数据。)

A . 发展重工业是当务之急 B . 工业化建设的资本积累严重不足

C . 应当积极发展对外贸易 D . 已经完成向社会主义的过渡任务

1

7 .观察下表,从总体上看,其揭示了农村生产关系的变革 ( )

时间 调整 主要内容

1950 年 土地改革 废除封建地主土地所有制 ,实行农民的土地所有制

1953 年 农业社会主义改造 通过建立农业生产合作社 ,实现农业隼体化

1958 年 人民公社化运动 实行政社合一 ,统一经营 ,集中劳动 ,统一分配

1978 年 以后 家庭联产承包责任制 在土地公有制基础上 ,把土地长期包给各家各户使用 , 分户经营、 自负盈亏

A . 调动了农民生产积极性 B . 促进了农业生产的发展

C . 要不断适应生产力状况 D . 大大增加了农民的收入

8 .浙江义乌“鸡毛换糖”源于清代乾隆年间,每年农闲季节,农民肩挑糖担走村串巷,用自己熬制的红糖 上门换取禽兽毛骨、废铜烂铁,博取微利。1980 年义乌县政府颁发了7000 余份《小百货敲糖换取鸡毛 临时许可证》,允许农民从事该活动。这一做法反映了当时 ( )

A . 对计划经济体制的突破 B . 市场经济已经成为社会共识

C . 农村乡镇企业蓬勃发展 D . 国家对商业活动的严格限制

9 .1985 年,公安部颁布了《关于城镇暂住人口管理的暂行规定》,公民从此可以合法地在非户籍所在地长 期居住。1992 年,各省相继出台了“当地有效城镇居民户口”的相关政策,有当地有效城镇居民户口 的农民转变身份,成了新的城镇居民。1997 年,允许符合一定条件的小城镇居民及其直系亲属办理城 镇常住户口。这些变化适应了国家 ( )

A . 工作重心转移的需要 B . 推动民众获得感增强

C . 社会结构的重大改变 D . 对外开放的纵深发展

10.按照“入世”的相关承诺,我国将逐渐开放出版业市场,据此我国全面修订了《出版管理条例》《音像 制品管理条例》《印刷业管理条例》等法规,同时也制订实施了一批新的出版业规章。这表明,加入世 贸组织使我国 ( )

A . 出版业管理日趋规范 B . 得以参与制定国际规则

C . 传统出版业日益繁荣 D . 法制建设发生根本变革

11. 王旭东在《先秦史研究》中写道:“在西方文明发源地的古希腊地区,地理环境的差异性,以及基于这 种差异性的物产种类的多样性,使得从事不同生产经营的各原始部落之间,很早就发展起频繁的商品交 换。商品经济的充分发展又促进了社会分化,并最终迅速地‘炸毁’了血缘纽带。奴隶制国家采取以契 约性的互补关系为纽带的古典民主政治制度,作为综合多种利益与整合政治秩序的制度手段。”上述材 料可以用来说明 ( )

A . 商品经济导致西方奴隶制国家产生 B . 商品经济导致西方越过血缘政治

C . 地理环境产生了古典民主政治制度 D . 地理环境影响区域性文明的形成 12.某学者针对西方文明上古与中古分期问题指出:“公元 7 、8 世纪,一系列新的现象打破了尚存的统一

性……罗马、基督教和日耳曼传统的融合最终完成。”上古向中古的转变也是“从罗马帝国到神圣罗马

帝国”的转变。据此可知,该学者认为中古与上古文明的区别主要在于 ( )

A . 文明多元趋势的加强 B . 政教结合局面的出现

C . 王权有限原则的确立 D . 封君封臣制度的形成

13. 伏尔泰说,人们在英国西敏寺瞻仰牛顿塑像,“犹如人们在雅典看到索福克勒斯和柏拉图的塑像一般”; 而在法国,笛卡尔虽与牛顿贡献相当,“因为他寻求真理,真理在法国被贫乏的经院哲学所迫害”,最 终客死他乡。伏尔泰旨在论述 ( )

A . 自然科学比人文科学更受欢迎 B . 应以暴力推翻法国的专制统治

C . 在法国进行思想启蒙的紧迫性 D . 科学进步推动了启蒙运动发展

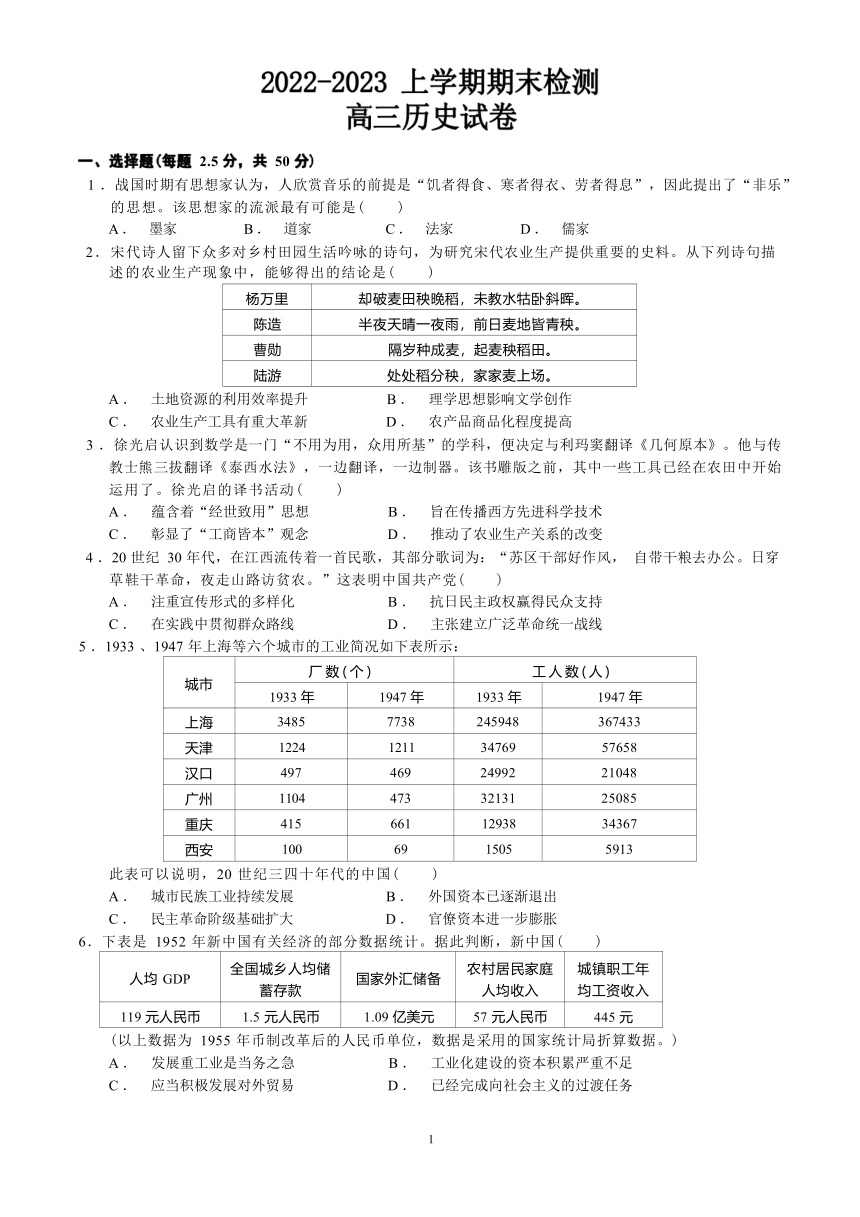

14.下面是 16 世纪亚洲出口到葡萄牙的里斯本与奥斯曼帝国的黎凡特 (本意为意大利以东的地中海土地) 的

胡椒年均数量统计表 (单位:吨) 。这反映出 ( )

2

时间 里斯本 黎凡特

1510— 1513 年 800 700

1514— 1522 年 1600 900

1523— 1536 年 780 1000

1537— 1549 年 1300 1100

1550— 1556 年 1000 1000

1557— 1571 年 1200 1400

1572— 1585 年 1000 1000

1586— 1590 年 900 1000

1591— 1600 年 700 1400

A . 香料贸易利润持续下滑 B . 大西洋贸易缺乏稳定性

C . 欧亚传统商路依然重要 D . 新航路开辟的影响有限

15. 1781 年,约克镇大溃英军的捷报传来,国库竟然穷窘到连支付递报佳音的信差费用都捉襟见肘;弗吉 尼亚不得不承认自己没有能力将支配权延伸到肯塔基一带;马萨诸塞甚至连首府外一百里的和平都无 法维系。这一局面表明当时美国 ( )

A . 深受殖民统治的危害 B . 联邦制运行困难重重

C . 各州的财政状况恶化 D . 面临严重的政治危机

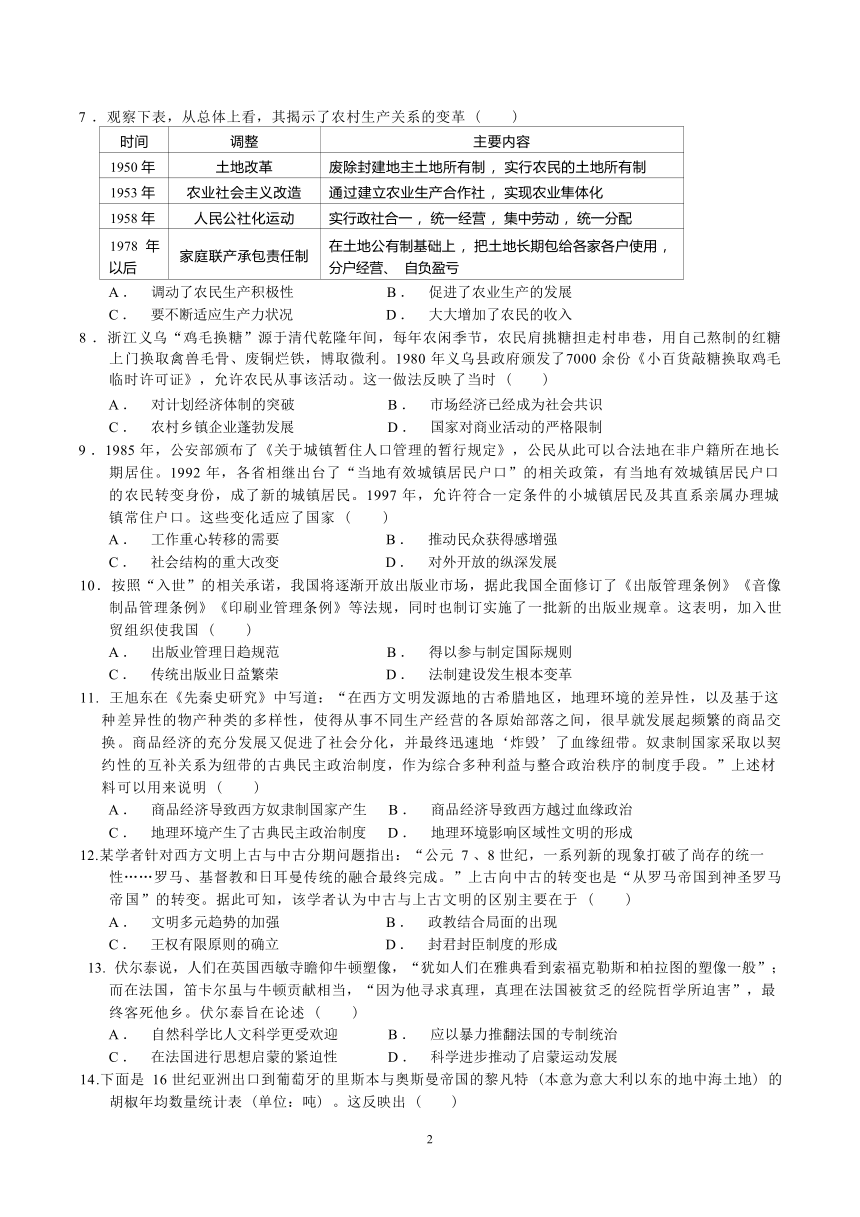

16.下面曲线示意图最能反映的是 ( )

英国内政部对 1805— 1842 年英格兰和威尔士因犯罪被捕人数统计

——转引自《工业化时期英国的犯罪问题及其治理探析》 A . 英国近代社会基层自治制度问题众多 B . 工业革命造成社会阶级结构重大变化

C . 城市化进程使社会生活条件普遍恶化 D . 工业革命导致英国社会贫富分化加剧

17. 19 世纪中叶,非洲成为殖民争夺的热点区域。1869 年,由埃及、法国、英国共同投资兴建的苏伊士运河 正式通航,1875 年埃及丧失了运河的股份,1882 年英国完全控制了苏伊士运河。苏伊士运河股权的变 动 ( )

A . 标志着世界殖民体系最终形成 B . 摧毁了非洲各国的民族经济

C . 反映了工业时代生产组织变化 D . 象征着非洲本土主权的旁落

18.二战后,西方工业发达国家经济和科学技术发展进入新的时期,而苏联在这一时期几乎割断了与发达国 家的经济和科学技术联系。美国芯片与苏联芯片尺寸不一导致苏联半导体设备不能生产西方尺寸的芯

片,微电子产品无法出口。这主要说明 ( )

A . 西方“知识经济”优势凸显 B . 冷战影响经济发展技术交流

C . 重工业为主的发展模式落后 D . 苏联着力突破西方经济封锁

3

19. 20 世纪 60 、70 年代在欧美国家兴起的学生运动、妇女权利运动、保护环境的生态运动等新社会运动, 冲击和挑战了资本主义国家的社会权力结构,尽管与马克思主义指导的工人阶级运动不同,但它与西 方马克思主义者的思想和活动是分不开的。这反映出马克思主义 ( )

A . 指引着人们追求社会公正和文明 B . 指导了无产阶级革命运动

C . 受到资产阶级政治家的高度重视 D . 为工人运动提供思想武器

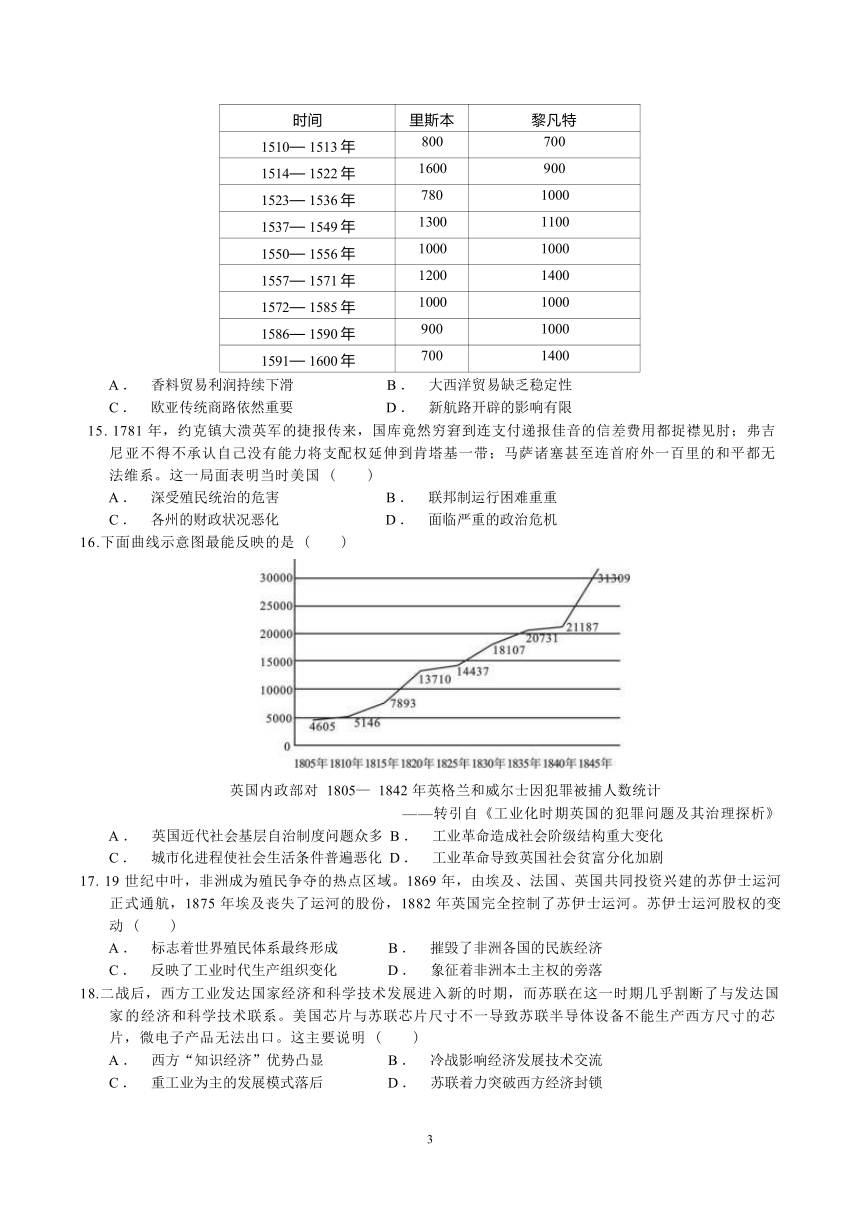

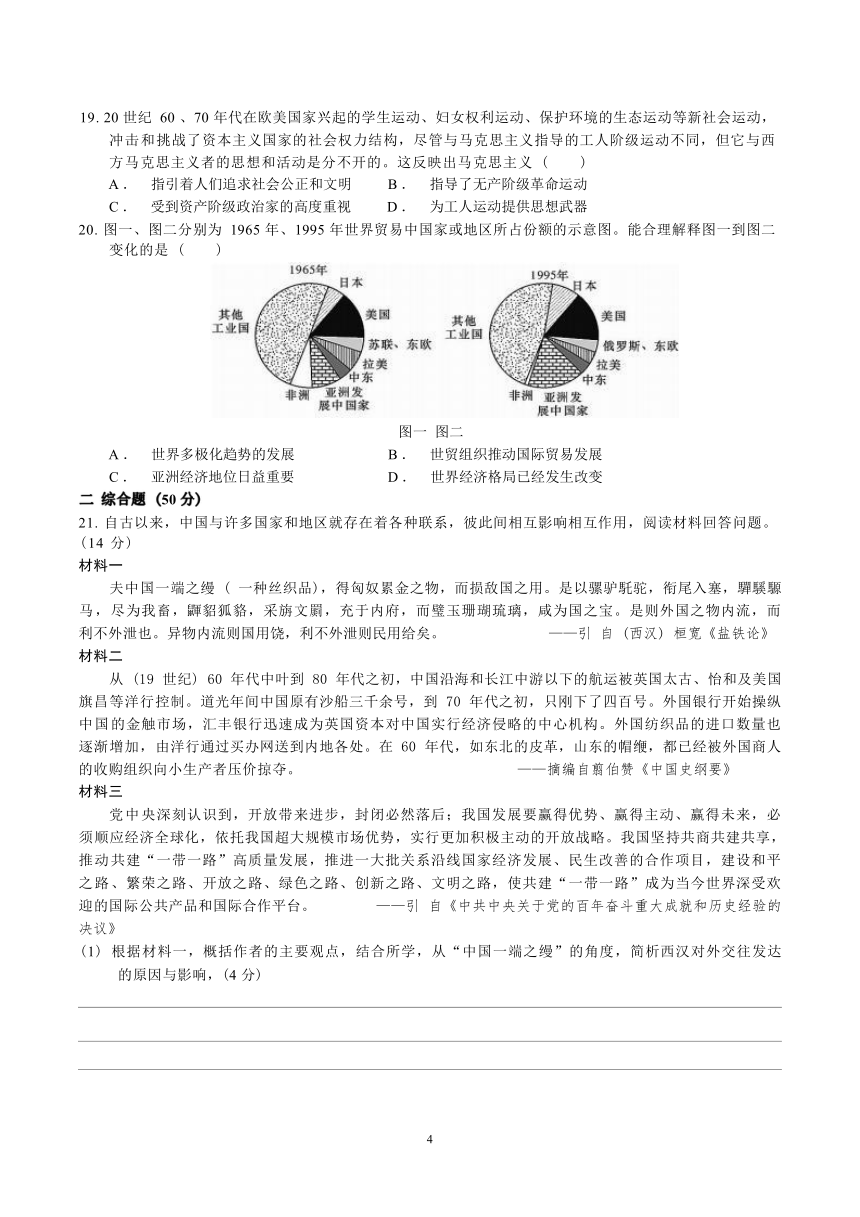

20. 图一、图二分别为 1965 年、1995 年世界贸易中国家或地区所占份额的示意图。能合理解释图一到图二 变化的是 ( )

图一 图二

A . 世界多极化趋势的发展 B . 世贸组织推动国际贸易发展

C . 亚洲经济地位日益重要 D . 世界经济格局已经发生改变

二 综合题 (50 分)

21. 自古以来,中国与许多国家和地区就存在着各种联系,彼此间相互影响相互作用,阅读材料回答问题。 (14 分)

材料一

夫中国一端之缦 ( 一种丝织品),得匈奴累金之物,而损敌国之用。是以骡驴馲驼,衔尾入塞,驒騱騵

马,尽为我畜,鼲貂狐貉,采旃文罽,充于内府,而璧玉珊瑚琉璃,咸为国之宝。是则外国之物内流,而

利不外泄也。异物内流则国用饶,利不外泄则民用给矣。 ——引 自 (西汉) 桓宽《盐铁论》

材料二

从 (19 世纪) 60 年代中叶到 80 年代之初,中国沿海和长江中游以下的航运被英国太古、怡和及美国 旗昌等洋行控制。道光年间中国原有沙船三千余号,到 70 年代之初,只刚下了四百号。外国银行开始操纵 中国的金触市场,汇丰银行迅速成为英国资本对中国实行经济侵略的中心机构。外国纺织品的进口数量也 逐渐增加,由洋行通过买办网送到内地各处。在 60 年代,如东北的皮革,山东的帽缏,都已经被外国商人 的收购组织向小生产者压价掠夺。 ——摘编自翦伯赞《中国史纲要》

材料三

党中央深刻认识到,开放带来进步,封闭必然落后;我国发展要赢得优势、赢得主动、赢得未来,必 须顺应经济全球化,依托我国超大规模市场优势,实行更加积极主动的开放战略。我国坚持共商共建共享, 推动共建“一带一路”高质量发展,推进一大批关系沿线国家经济发展、民生改善的合作项目,建设和平 之路、繁荣之路、开放之路、绿色之路、创新之路、文明之路,使共建“一带一路”成为当今世界深受欢 迎的国际公共产品和国际合作平台。 ——引 自《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的 决议》

(1) 根据材料一,概括作者的主要观点,结合所学,从“中国一端之缦”的角度,简析西汉对外交往发达 的原因与影响,(4 分)

4

(2) 根据材料二,概括 19 世纪 60 到 80 年代中国经济领域出现的新变动,井据此用一句话指出当时中国 经济发展呈现的趋势。结合所学,简要说明西方列强的“经济侵略”对 19 世纪 60 、70 年代中国思想 界产生的影响。(5 分)

(3) 阅读材料三,结合所学,请选择阐述:①“开放带来进步,封闭必然落后”。请结合唐朝与明清时期 的相关史实,从文化、经济政策两个方面分别加以说明。②写出党的十八大以来我国为“顺应经济全 球化”而积极推动建设新型国际关系的主要内容,指出中国在当今经济全球化过程中身份的变化及具 体表现。(5 分)

22.(21 分) 阅读下列材料,回答问题。 材料一

2019 年 10 月 31 日通过的中共十九届四中全会《决定》中再次指出:“当今世界正经历百年未有之大变

局,我国正处于实现中华民族伟大复兴关键时期。”在这里,我想从 500 年来世界历史发展的宏观视野、国 际关系演变的纵向脉络, 以及世界与中国关系的互动与变化中谈谈自己的看法。变化,是世界历史发展的 常态,存在着一个从不断的量变到质变的过程;而大变化、大变局的发生,则有赖于引起全局变化的大事 发生。因此,当我们观察当今世界正经历百年未有之大变局时,至少可以从五百多年以来世界历史发展的 长镜头回看中,寻找导致或促成历史发展不断量变和质变的一些重要历史现象和历史事件。

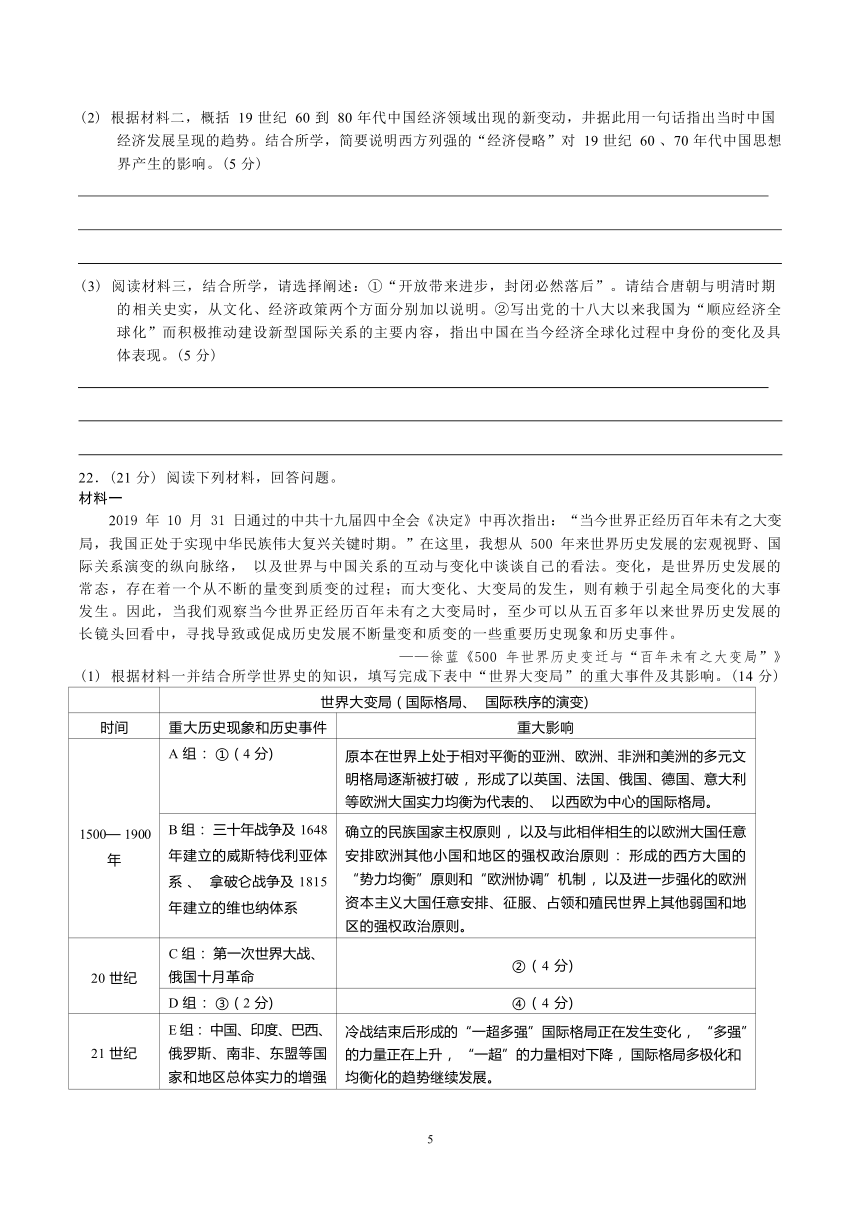

——徐蓝《500 年世界历史变迁与“百年未有之大变局”》 (1) 根据材料一并结合所学世界史的知识,填写完成下表中“世界大变局”的重大事件及其影响。(14 分)

世界大变局 ( 国际格局、 国际秩序的演变)

时间 重大历史现象和历史事件 重大影响

1500— 1900 年 A 组 :① ( 4 分) 原本在世界上处于相对平衡的亚洲、欧洲、非洲和美洲的多元文 明格局逐渐被打破 ,形成了以英国、法国、俄国、德国、意大利 等欧洲大国实力均衡为代表的、 以西欧为中心的国际格局。

B 组 :三十年战争及 1648 年建立的威斯特伐利亚体 系 、 拿破仑战争及 1815 年建立的维也纳体系 确立的民族国家主权原则 ,以及与此相伴相生的以欧洲大国任意 安排欧洲其他小国和地区的强权政治原则 :形成的西方大国的 “势力均衡”原则和“欧洲协调”机制 ,以及进一步强化的欧洲 资本主义大国任意安排、征服、占领和殖民世界上其他弱国和地 区的强权政治原则。

20 世纪 C 组 :第一次世界大战、 俄国十月革命 ② ( 4 分)

D 组 :③ ( 2 分) ④ ( 4 分)

21 世纪 E 组 :中国、印度、巴西、 俄罗斯、南非、东盟等国 家和地区总体实力的增强 冷战结束后形成的“一超多强”国际格局正在发生变化 ,“多强” 的力量正在上升 ,“一超”的力量相对下降 ,国际格局多极化和 均衡化的趋势继续发展。

5

A组:①

C组:②

D组:③ ④

材料二

自 20 世纪初以来,中国人的世界观日益受到以平等成员身份加入国际社会的愿望的推动,积极寻求“国 际化”,辛亥革命的胜利为中国参与国际社会提供了国内政治前提。而第一次世界大战所带来的国际格局的 震荡,被中国当局和精英视为一次参与国际社会的良机。1917 年正式参战后,中国的知识分子和决策者将 战争视为中国结束其传统孤立主义政策,成为国际社会正式成员,以相对平等身份参与国际事务的绝佳机 会。其最终目的是为了维护国家主权,争取世界诸大国承认中国的领土完整。此后中国为实现这一 目标不 断努力。特别要指出的是,20 世纪中后期以来中国的发展以及中国与世界关系的重构可以分为两个阶段: 第一个阶段,通过作为第二次世界大战东方主战场的中国抗日战争;第二个更为重要的阶段,是中华人民 共和国的成立及其发展。 ——根据伍斌《徐国琦教授近代以来中国与世界关系的研究述评》等 整理

(2) 根据材料二并结合所学知识,概述 20 世纪上半期中国与世界的关系发生了怎样的重大变化?从中你 能得到什么启发? (7 分)

6

23. (15分) 世界从古到今,经济的重心经历了几次大规模转移。阅读材料,完成下面要求。

材料

根据所学知识和材料信息,对公元 1000 年以来的世界经济重心的变化写一篇历史短文。(要求:观点 明确,史论结合,表述成文,逻辑清晰。) (15 分)

7

高三历史参考答案

1 .【答案】A【解析】据材料“人欣赏音乐的前提是‘饥者得食、寒者得衣、劳者得息’,因此提出了 ‘非乐’的思想”可知,战国时期墨子代表小生产者的利益,崇尚节俭、反对奢侈浪费,音乐是王公 贵族享乐之物,是加重小生产者和劳动者负担的活动,故提出“非乐”思想,故选 A 项;道家崇尚逍 遥,提出“齐物”的观点,排除 B 项;法家崇尚严刑峻法,排除 C 项;儒家倡导“民贵君轻”,排除 D 项。

2 .【答案】A【解析】据材料“却破麦田秧晚稻”“起麦秧稻田”“处处稻分秧,家家麦上场”,可知宋 代稻麦轮作的现象比较普遍,有利于提高土地的利用率,故选 A 项;表格中的诗句主要在描绘宋代农 业发展的场景,与儒家的伦理道德教化无关,排除 B 项;表格并未对当时农业生产工具的运用进行描 述,无法体现农业生产工具的革新,排除 C 项;表格中的诗句所描绘的稻麦轮作并未具体说明粮食收 获后的用途,无法体现农产品商品化的特点,排除 D 项。

3 .【答案】A【解析】翻译《几何原本》,是因为徐光启发现了数学的基础作用。《泰西水法》的翻译更 是一边制器,一边翻译,故 A 项正确。B 项表述不符合材料主旨,故排除。C 项表述在材料中没有体 现,故排除。推动了农业生产关系的改变属于夸大了徐光启活动的贡献,故排除 D 项。

4 .【答案】C【解析】根据材料中“自带干粮”“革命”“访贫农”,可见中国共产党在实践中贯彻群众 路线,故 C 项正确。材料没有展现宣传形式的多样化,故排除 A 项。材料中体现的是革命根据地苏区, 与革命统一战线和抗日民主政权无关,故排除 B.D 项。

5.【答案】C【解析】由表格可以看出,大多数城市工人的人数是增加的,而工人是中国民主革命的阶 级基础,所以上表说明20世纪三四十年代中国民主革命的阶级基础扩大,故选 C 项;表格体现的是六 个城市的工厂数和工人数变化,并未体现出工厂的性质,所以不能据此说明城市民族工业持续发展, 且这一时期正处于抗日战争和解放战争时期, 民族工业受到沉重打击,排除 A 项;1933— 1947年正好 处于抗日战争和解放战争期间,这一时期外国资本并未逐渐退出中国,B 的说法不符合史实,排除 B 项;表格仅体现出工厂数和工人数的变化,并不能说明工厂的性质,所以不能据此得出官僚资本进一 步膨胀的结论,排除 D 项。

6 .【答案】B【解析】据题干可知,新中国经济发展水平低,全国城乡人均储蓄存款、国家外汇储备很 少,工业化建设的资本缺乏,故选 B 项;“发展重工业是当务之急”不合逻辑,题干未见农业、轻工业、 重工业的比例信息,排除 A 项;新中国成立初期,帝国主义国家对新生政权实行军事包围、经济封锁 政策,发展对外贸易环境严峻,排除 C 项;“已经完成”不合史实,社会主义改造还未开始,1956年完 成过渡,排除 D 项。

7 .【答案】C【解析】据材料内容可知,土地改革、社会主义改造、家庭联产承包责任制都适应了当时 生产力发展水平,但是人民公社化运动挫伤了人民生产积极性,不利于生产力发展, 1978年又进行了 调整,故上述生产关系的调整要不断适应生产力发展的状况,故选 C 项;人民公社化运动以“一大二 公”为特点,挫伤了人民的生产积极性,排除 A 项;人民公社化运动挫伤了农民的生产积极性,不利 于农业生产的发展,排除 B 项;家庭联产承包责任制大大增加了农民的收入,排除 D 项。

8 .【答案】A【解析】据材料“义乌县政府颁发了7000余份《小百货敲糖换取鸡毛临时许可证》,允许 农民从事该活动”,可知政府允许“鸡毛换糖”的经济活动实际上表达了政府对个体私营经济的认可, 体现了当时政府对计划经济体制的尝试性突破,故选 A 项;我国明确社会主义市场经济体制改革目标 的时间是1992年,排除 B 项;“鸡毛换糖”的做法只是乡村个体经济的表现,不属于乡镇企业的范畴, 排除 C 项;政府对“鸡毛换糖”的活动采取支持态度说明国家对商业活动的限制逐渐减弱,排除 D 项。

9.【答案】A【解析】据材料可知,党的十一届三中全会的召开拉开了我国改革开放的序幕,在这样的 时代背景下,对人口流动进行严格的管制已不适应新形势的发展, 国家在政策上开始逐渐放宽了城镇 户口的准入条件,这一变化是经济成为第一要务的需要,故选 A 项; 民众获得感的增强主要体现在政 府着力保障和改善民生,与材料主旨不符,排除 B 项;此项是材料政策实施后的结果,而非原因,排

1

除 C 项;这些变化适应了国家改革开放的发展,而不单是对外开放,排除 D 项。 10.【答案】A【解析】“《出版管理条例》《音像制品管理条例》《印刷业管理条例》等法规”说明这一 产业开始依法进行,体现了该产生规范化的趋势,故选 A 项;材料所制订的内容均为我国有效,不是 国际规则,排除 B 项;材料只有出版业的法律法规,没有出版业发展的描述,无法判断其是否繁荣, 排除 C 项;材料中只是为适应“入世”要求,出版业方面的改变,无法看到整个法制建设的发展情况, 排除 D 项。

11. 【答案】D【解析】据材料“地理环境的差异性……发展起频繁的商品交换……制度手段”可知, 古希腊地区的地理环境促进了商品经济的发展,打破了血缘纽带,以契约关系为基础建立起国家制度, 即地理环境影响区域性文明的形成,故选 D 项;随着生产力的不断发展,私有制的产生,出现了分工; 最早的阶级和阶级对立产生等因素导致西方奴隶制国家产生,与材料主旨不符,排除 A 项;此项只是 材料的一部分,不能完整解释材料,排除 B 项;小国寡民、海外贸易和工商业比较发达、多山多岛屿 的地理环境等因素产生了古典民主政治制度,与材料主旨不符,排除 C 项。 12.【答案】B【解析】据材料“公元7 、8世纪,一系列新的现象打破了尚存的统一性……罗马、基督 教和日耳曼传统的融合最终完成”并结合基础可知,该学者认为上古和中古文明的划分在于“罗马、 基督教和日耳曼传统的融合最终完成”,即皇帝的任命需要经过教皇的加冕过程,罗马帝国演化为神圣 罗马帝国,政治与基督教相结合,即政教结合,故选 B 项;神圣罗马帝国在形成过程中集合了众多不 同地区的地域与文明,最终逐渐融合而非多元,排除 A 项; 中古王权受到教会的约束,但王权有限原 则是在英国《大宪章》颁布后确立的,排除 C 项;封君封臣制度是西欧中世纪的典型特征,材料仅涉 及到政治与宗教的关系,没有明确封君封臣制之下的具体行政权力及领土划分,排除 D 项。

13. 【答案】C【解析】结合所学可知,作为启蒙思想家的伏尔泰,将笛卡尔的悲惨与伏尔泰的荣耀相 比较,意在呼吁法国要进行思想启蒙,让科学家受到尊重,故选 C 项;“更受欢迎”不合题意,笛卡尔 与牛顿都是自然科学家,排除 A 项;“暴力推翻法国的专制统治”不合史实,伏尔泰主张君主立宪制, 反对暴力革命,排除 B 项;“科学进步推动了启蒙运动发展”颠倒因果,应为“科学进步需要启蒙运动 来推动”,排除 D 项。

14.【答案】C【解析】表格信息提及,16世纪亚洲出口到奥斯曼帝国的黎凡特 (本意为意大利以东的 地中海土地) 的胡椒年均数量,总体上比亚洲出口到葡萄牙的里斯本要多,结合纲要下册所学可知, 新航路开辟后亚洲与意大利、地中海的贸易并没有迅速减少,传统的丝绸之路仍有重要地位,故选 C 项;“持续下滑”不合史实,香料贸易利润在新航路开辟后很长一段时间内仍旧很高,排除 A 项;“缺 乏稳定性”不合逻辑,新航路开辟后欧洲贸易中心转移到了大西洋沿岸,排除 B 项;“影响有限”不合 逻辑、史实,新航路开辟后全球联系初步建立,人类社会开始进入大变革的时代,排除 D 项。 15.【答案】D【解析】题干提及美国独立后,中央政府的国库亏空,地方各州的力量也十分有限,结 合所学可知,此时的美国实行邦联制,国家软弱无力,故选 D 项;“深受殖民统治的危害”不合逻辑, 题干提及的困境是独立战争巨额费用导致的,排除 A 项;“联邦制”不合史实,应为“邦联制”,排除 B 项;“各州的财政状况”是经济问题,与题干中“马萨诸塞甚至连首府外一百里的和平都无法维系” 逻辑相悖,排除 C 项。

16.【答案】D【解析】据题干可知,1805— 1842年英格兰和威尔士因犯罪被捕人数从4605人攀升到31309 人,与“工业革命导致贫富分化加剧,犯罪等一系列社会问题严峻”相吻合,故选 D 项;“基层自治制 度”的承担者是乡镇,司法功能由国家负责,排除 A 项;“社会阶级结构重大变化”与“犯罪被捕人数” 相悖,排除 B 项;“普遍恶化”不合史实,工业革命使人们的生活有所改善,排除 C 项。 17.【答案】D【解析】据材料信息可知,非洲成为欧洲殖民争夺的热点地区,苏伊士运河由埃及、法 国和英国共同兴建,但最终独属于英国,这体现出埃及主权的旁落,故选 D 项;19世纪末20世纪初世 界殖民体系最终形成,排除 A 项;“摧毁”“各国”过于绝对,排除 B 项;生产组织的变化指由手工工 场到工厂到垄断组织,与材料信息无关,排除 C 项。

18【答案】B【解析】据材料信息可知,二战后苏联几乎割断了与发达国家的经济和科学技术联系,这

2

与冷战美国对苏联经济封锁有关,即冷战影响经济发展技术交流,故选 B 项;“知识经济”出现于20 世纪90年代,排除 A 项;材料反映美国对苏联经济封锁,与苏联本身重工业为主的发展模式无关,排 除 C 项;材料反映冷战影响美苏经济发展技术脚交流,并无苏联对策的信息,排除 D 项。

19. 【答案】A【解析】20世纪60 、70年代在欧美国家兴起的学生运动、妇女权利运动、保护环境的生 态运动等新社会运动,与西方马克思主义者的思想和活动是分不开的,这说明马克思主义不仅给工人 阶级追求公正和文明提供指导,也为其他阶层追求社会公正和文明以支持,所以反映出马克思主义指 引人们走向社会公正与文明,故选 A 项; 由“尽管与马克思主义指导的工人阶级运动不同,但它与西 方马克思主义者的思想和活动是分不开的”可知,这说明材料主旨并不是说马克思主义指导了无产阶 级革命运动,而是指导了其他阶层争取自身权利的斗争,排除 B 项;题干只是说西方马克思主义者的 思想和活动影响下的新社会运动冲击和挑战了资本主义国家的社会权力结构,而并未提到受到资产阶 级政治家的高度重视,排除 C 项;题目主旨是强调马克思主义对欧美新社会运动的作用,并不是强调 其对工人运动的作用,排除 D 项。

20.【答案】C【解析】根据图一、图二可知, 日本、亚洲发展中国家所占的世界贸易份额都有明显增 加,说明亚洲经济地位日益重要,故选 C 项;两幅图都反映了多极化趋势,不能解释图一到图二的变 化,排除 A 项;世贸组织1995年才建立,并且两幅图并不能反映世界贸易总额的变化,排除 B 项;材 料只能反映亚洲国家所占世界贸易份额有明显增加,但世界经济格局仍未改变,排除 D 项。

21.【答案】(14 分)

(1) 观点:发展对外贸易利国利民。(1分)

原因:汉代纺织技术已经相当发达。(1分)

影响:华美轻柔的丝织品经过丝绸之路远销到以罗马为中心的地中海地区,中国被称为“丝国”(2分)

(2) 新变动:洋行开始控制中国部分航运及金融;(1分) 中国成为外国资本主义的商品输出地和原料供应 地。(1分)

趋势:社会经济的半殖民地化程度加深 (或外商、洋行势力进一步侵入中国) 。(1分) 影响:逐步形成“中体西用”的思想;出现早期维新思想。(2分)

(3) 选择①——唐朝:对外来文化采取开放 (或兼收并蓄) 的政策,为中国文化增添了多元色彩。(写具 体史实,如对于外来宗教,唐太宗提出“示存异方之教”;唐太宗在洛阳亲自召见玄奘等亦可) (2分) 明清:实行“海禁”政策,扼杀了对外贸易推动经济进步的可能性,也使得中国社会在19世纪以极端

保守和封闭的面貌走向近代化的世界。(3分)

选择②—— 内容:相互尊重、公平正义、合作共赢。(1分)

变化:从积极参与者变成更具影响力和作用力的推动者。(2分)

表现:坚持和平发展道路,推动构建人类命运共同体;为世界和平与发展提供中国方案;提出“一带

一路”方案;倡导全方位互联互通理念等。(2分,答出其中2点得2分)

22.【答案】(21 分)

(1) (14分)

A组:①新航路开辟、殖民扩张、资产阶级性质的革命和改革、工业革命 (4分)

C组:②第一次世界大战:第一次世界大战:动摇了欧洲的世界优势地位,开始改变以欧洲为中心的

国际格局,使国际力量的中心开始从欧洲向大西洋彼岸转移;俄国十月革命:打破了资本主义 一统天下的世界格局,使以美国和俄国为两大力量中心的两极格局初露端倪。(4分)

D组:③第二次世界大战;东欧剧变、苏联解体 (2分)

④第二次世界大战:导致了欧洲的进一步衰落,并使美国和苏联成为国际关系中举足轻重的超 级大国,从而使欧洲为中心的国际格局一去不复返,形成了建立在雅尔塔体系之上的以美、苏 为首的两极格局;东欧剧变、苏联解体:“冷战”结束,两极格局瓦解。(4分)

(2) (7分)

3

变化:从被西方奴役、国家主权沦丧到实现了民族的独立;从国际参与中被边缘化到二战后参与国际

秩序重建,成为维护战后世界秩序的重要力量。(每点2分,4分)

启发:20世纪中国国际化的历程是先进的中国人不断努力斗争的结果;中国是20世纪国际关系发展中

的重要力量,是二战后国际秩序的建设者、维护者。(任意答出两个角度得3分)

23. 【答案】(15 分)

评分标准 (指明变化轨迹,阐明变化原因,观点明确,史论结合,表述成文,逻辑清晰) 变化

观点1:世界的经济重心经历了从亚洲到欧洲再到美洲,再到出现回归亚洲趋势的过程。

观点2:世界经济重心长期稳定在亚洲,从19世纪转移到欧美,再回归,其转移的速度不断加速 (任一 角度2分)

阐释:主要四阶段,写出每个阶段特点,分析出原因。

示例:

世界的经济重心经历了从亚洲到欧洲再到美洲,再到出现回归亚洲趋势的过程。(2分)

公元1000年到1800年前后,主要经济重心在亚洲靠东部区域,主要是因为东亚和南亚,尤其是中国和 印度农业经济的高度发达,丝绸之路和海上丝绸之路贸易发达的缘故。 由于新航路开辟后,西方殖民扩张 和资本主义发展,尤其是工业革命的兴起,改变了世界政治经济版图,在 19世纪中后期形成了以西方为中 心的世界市场,所以从19世纪以后经济重心转移到欧洲;经过两次世界大战,欧洲衰落。在北美地区,美 国独立后,经过两次工业革命,美国崛起;一战后美国成为头号经济强国,经过第二次世界大战,美国取 得世界霸主地位;二战后,建立了以美元为中心的布雷顿森林体系,第三次科技革命开展,美国经济获得 更大发展。所以20世纪内的大部分时间经济重心在美洲,尤其是北美区域。二战后,亚洲一系列国家独立, 先是日本经济奇迹,然后亚洲四小龙崛起,新中国建立后工业化获得重大发展,改革开放后更是取得巨大 成就,亚洲尤其是东亚经济的复兴,造成20世纪后期到 21 世纪初,世界经济重心再次向亚洲回归,更靠 近亚洲东北部地区。(10分)

综述 (3分)

4

高三历史试卷

一、选择题(每题 2.5 分,共 50 分)

1 .战国时期有思想家认为,人欣赏音乐的前提是“饥者得食、寒者得衣、劳者得息”,因此提出了“非乐” 的思想。该思想家的流派最有可能是( )

A . 墨家 B . 道家 C . 法家 D . 儒家

2.宋代诗人留下众多对乡村田园生活吟咏的诗句,为研究宋代农业生产提供重要的史料。从下列诗句描 述的农业生产现象中,能够得出的结论是( )

杨万里 却破麦田秧晚稻,未教水牯卧斜晖。

陈造 半夜天晴一夜雨,前日麦地皆青秧。

曹勋 隔岁种成麦,起麦秧稻田。

陆游 处处稻分秧,家家麦上场。

A . 土地资源的利用效率提升 B . 理学思想影响文学创作

C . 农业生产工具有重大革新 D . 农产品商品化程度提高

3 .徐光启认识到数学是一门“不用为用,众用所基”的学科,便决定与利玛窦翻译《几何原本》。他与传 教士熊三拔翻译《泰西水法》,一边翻译,一边制器。该书雕版之前,其中一些工具已经在农田中开始 运用了。徐光启的译书活动( )

A . 蕴含着“经世致用”思想 B . 旨在传播西方先进科学技术

C . 彰显了“工商皆本”观念 D . 推动了农业生产关系的改变

4 .20 世纪 30 年代,在江西流传着一首民歌,其部分歌词为:“苏区干部好作风, 自带干粮去办公。日穿 草鞋干革命,夜走山路访贫农。”这表明中国共产党( )

A . 注重宣传形式的多样化 B . 抗日民主政权赢得民众支持

C . 在实践中贯彻群众路线 D . 主张建立广泛革命统一战线

5 .1933 、1947 年上海等六个城市的工业简况如下表所示:

城市 厂数(个) 工人数(人)

1933 年 1947 年 1933 年 1947 年

上海 3485 7738 245948 367433

天津 1224 1211 34769 57658

汉口 497 469 24992 21048

广州 1104 473 32131 25085

重庆 415 661 12938 34367

西安 100 69 1505 5913

此表可以说明,20 世纪三四十年代的中国( )

A . 城市民族工业持续发展 B . 外国资本已逐渐退出

C . 民主革命阶级基础扩大 D . 官僚资本进一步膨胀

6.下表是 1952 年新中国有关经济的部分数据统计。据此判断,新中国( )

人均 GDP 全国城乡人均储 蓄存款 国家外汇储备 农村居民家庭 人均收入 城镇职工年 均工资收入

119 元人民币 1.5 元人民币 1.09 亿美元 57 元人民币 445 元

(以上数据为 1955 年币制改革后的人民币单位,数据是采用的国家统计局折算数据。)

A . 发展重工业是当务之急 B . 工业化建设的资本积累严重不足

C . 应当积极发展对外贸易 D . 已经完成向社会主义的过渡任务

1

7 .观察下表,从总体上看,其揭示了农村生产关系的变革 ( )

时间 调整 主要内容

1950 年 土地改革 废除封建地主土地所有制 ,实行农民的土地所有制

1953 年 农业社会主义改造 通过建立农业生产合作社 ,实现农业隼体化

1958 年 人民公社化运动 实行政社合一 ,统一经营 ,集中劳动 ,统一分配

1978 年 以后 家庭联产承包责任制 在土地公有制基础上 ,把土地长期包给各家各户使用 , 分户经营、 自负盈亏

A . 调动了农民生产积极性 B . 促进了农业生产的发展

C . 要不断适应生产力状况 D . 大大增加了农民的收入

8 .浙江义乌“鸡毛换糖”源于清代乾隆年间,每年农闲季节,农民肩挑糖担走村串巷,用自己熬制的红糖 上门换取禽兽毛骨、废铜烂铁,博取微利。1980 年义乌县政府颁发了7000 余份《小百货敲糖换取鸡毛 临时许可证》,允许农民从事该活动。这一做法反映了当时 ( )

A . 对计划经济体制的突破 B . 市场经济已经成为社会共识

C . 农村乡镇企业蓬勃发展 D . 国家对商业活动的严格限制

9 .1985 年,公安部颁布了《关于城镇暂住人口管理的暂行规定》,公民从此可以合法地在非户籍所在地长 期居住。1992 年,各省相继出台了“当地有效城镇居民户口”的相关政策,有当地有效城镇居民户口 的农民转变身份,成了新的城镇居民。1997 年,允许符合一定条件的小城镇居民及其直系亲属办理城 镇常住户口。这些变化适应了国家 ( )

A . 工作重心转移的需要 B . 推动民众获得感增强

C . 社会结构的重大改变 D . 对外开放的纵深发展

10.按照“入世”的相关承诺,我国将逐渐开放出版业市场,据此我国全面修订了《出版管理条例》《音像 制品管理条例》《印刷业管理条例》等法规,同时也制订实施了一批新的出版业规章。这表明,加入世 贸组织使我国 ( )

A . 出版业管理日趋规范 B . 得以参与制定国际规则

C . 传统出版业日益繁荣 D . 法制建设发生根本变革

11. 王旭东在《先秦史研究》中写道:“在西方文明发源地的古希腊地区,地理环境的差异性,以及基于这 种差异性的物产种类的多样性,使得从事不同生产经营的各原始部落之间,很早就发展起频繁的商品交 换。商品经济的充分发展又促进了社会分化,并最终迅速地‘炸毁’了血缘纽带。奴隶制国家采取以契 约性的互补关系为纽带的古典民主政治制度,作为综合多种利益与整合政治秩序的制度手段。”上述材 料可以用来说明 ( )

A . 商品经济导致西方奴隶制国家产生 B . 商品经济导致西方越过血缘政治

C . 地理环境产生了古典民主政治制度 D . 地理环境影响区域性文明的形成 12.某学者针对西方文明上古与中古分期问题指出:“公元 7 、8 世纪,一系列新的现象打破了尚存的统一

性……罗马、基督教和日耳曼传统的融合最终完成。”上古向中古的转变也是“从罗马帝国到神圣罗马

帝国”的转变。据此可知,该学者认为中古与上古文明的区别主要在于 ( )

A . 文明多元趋势的加强 B . 政教结合局面的出现

C . 王权有限原则的确立 D . 封君封臣制度的形成

13. 伏尔泰说,人们在英国西敏寺瞻仰牛顿塑像,“犹如人们在雅典看到索福克勒斯和柏拉图的塑像一般”; 而在法国,笛卡尔虽与牛顿贡献相当,“因为他寻求真理,真理在法国被贫乏的经院哲学所迫害”,最 终客死他乡。伏尔泰旨在论述 ( )

A . 自然科学比人文科学更受欢迎 B . 应以暴力推翻法国的专制统治

C . 在法国进行思想启蒙的紧迫性 D . 科学进步推动了启蒙运动发展

14.下面是 16 世纪亚洲出口到葡萄牙的里斯本与奥斯曼帝国的黎凡特 (本意为意大利以东的地中海土地) 的

胡椒年均数量统计表 (单位:吨) 。这反映出 ( )

2

时间 里斯本 黎凡特

1510— 1513 年 800 700

1514— 1522 年 1600 900

1523— 1536 年 780 1000

1537— 1549 年 1300 1100

1550— 1556 年 1000 1000

1557— 1571 年 1200 1400

1572— 1585 年 1000 1000

1586— 1590 年 900 1000

1591— 1600 年 700 1400

A . 香料贸易利润持续下滑 B . 大西洋贸易缺乏稳定性

C . 欧亚传统商路依然重要 D . 新航路开辟的影响有限

15. 1781 年,约克镇大溃英军的捷报传来,国库竟然穷窘到连支付递报佳音的信差费用都捉襟见肘;弗吉 尼亚不得不承认自己没有能力将支配权延伸到肯塔基一带;马萨诸塞甚至连首府外一百里的和平都无 法维系。这一局面表明当时美国 ( )

A . 深受殖民统治的危害 B . 联邦制运行困难重重

C . 各州的财政状况恶化 D . 面临严重的政治危机

16.下面曲线示意图最能反映的是 ( )

英国内政部对 1805— 1842 年英格兰和威尔士因犯罪被捕人数统计

——转引自《工业化时期英国的犯罪问题及其治理探析》 A . 英国近代社会基层自治制度问题众多 B . 工业革命造成社会阶级结构重大变化

C . 城市化进程使社会生活条件普遍恶化 D . 工业革命导致英国社会贫富分化加剧

17. 19 世纪中叶,非洲成为殖民争夺的热点区域。1869 年,由埃及、法国、英国共同投资兴建的苏伊士运河 正式通航,1875 年埃及丧失了运河的股份,1882 年英国完全控制了苏伊士运河。苏伊士运河股权的变 动 ( )

A . 标志着世界殖民体系最终形成 B . 摧毁了非洲各国的民族经济

C . 反映了工业时代生产组织变化 D . 象征着非洲本土主权的旁落

18.二战后,西方工业发达国家经济和科学技术发展进入新的时期,而苏联在这一时期几乎割断了与发达国 家的经济和科学技术联系。美国芯片与苏联芯片尺寸不一导致苏联半导体设备不能生产西方尺寸的芯

片,微电子产品无法出口。这主要说明 ( )

A . 西方“知识经济”优势凸显 B . 冷战影响经济发展技术交流

C . 重工业为主的发展模式落后 D . 苏联着力突破西方经济封锁

3

19. 20 世纪 60 、70 年代在欧美国家兴起的学生运动、妇女权利运动、保护环境的生态运动等新社会运动, 冲击和挑战了资本主义国家的社会权力结构,尽管与马克思主义指导的工人阶级运动不同,但它与西 方马克思主义者的思想和活动是分不开的。这反映出马克思主义 ( )

A . 指引着人们追求社会公正和文明 B . 指导了无产阶级革命运动

C . 受到资产阶级政治家的高度重视 D . 为工人运动提供思想武器

20. 图一、图二分别为 1965 年、1995 年世界贸易中国家或地区所占份额的示意图。能合理解释图一到图二 变化的是 ( )

图一 图二

A . 世界多极化趋势的发展 B . 世贸组织推动国际贸易发展

C . 亚洲经济地位日益重要 D . 世界经济格局已经发生改变

二 综合题 (50 分)

21. 自古以来,中国与许多国家和地区就存在着各种联系,彼此间相互影响相互作用,阅读材料回答问题。 (14 分)

材料一

夫中国一端之缦 ( 一种丝织品),得匈奴累金之物,而损敌国之用。是以骡驴馲驼,衔尾入塞,驒騱騵

马,尽为我畜,鼲貂狐貉,采旃文罽,充于内府,而璧玉珊瑚琉璃,咸为国之宝。是则外国之物内流,而

利不外泄也。异物内流则国用饶,利不外泄则民用给矣。 ——引 自 (西汉) 桓宽《盐铁论》

材料二

从 (19 世纪) 60 年代中叶到 80 年代之初,中国沿海和长江中游以下的航运被英国太古、怡和及美国 旗昌等洋行控制。道光年间中国原有沙船三千余号,到 70 年代之初,只刚下了四百号。外国银行开始操纵 中国的金触市场,汇丰银行迅速成为英国资本对中国实行经济侵略的中心机构。外国纺织品的进口数量也 逐渐增加,由洋行通过买办网送到内地各处。在 60 年代,如东北的皮革,山东的帽缏,都已经被外国商人 的收购组织向小生产者压价掠夺。 ——摘编自翦伯赞《中国史纲要》

材料三

党中央深刻认识到,开放带来进步,封闭必然落后;我国发展要赢得优势、赢得主动、赢得未来,必 须顺应经济全球化,依托我国超大规模市场优势,实行更加积极主动的开放战略。我国坚持共商共建共享, 推动共建“一带一路”高质量发展,推进一大批关系沿线国家经济发展、民生改善的合作项目,建设和平 之路、繁荣之路、开放之路、绿色之路、创新之路、文明之路,使共建“一带一路”成为当今世界深受欢 迎的国际公共产品和国际合作平台。 ——引 自《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的 决议》

(1) 根据材料一,概括作者的主要观点,结合所学,从“中国一端之缦”的角度,简析西汉对外交往发达 的原因与影响,(4 分)

4

(2) 根据材料二,概括 19 世纪 60 到 80 年代中国经济领域出现的新变动,井据此用一句话指出当时中国 经济发展呈现的趋势。结合所学,简要说明西方列强的“经济侵略”对 19 世纪 60 、70 年代中国思想 界产生的影响。(5 分)

(3) 阅读材料三,结合所学,请选择阐述:①“开放带来进步,封闭必然落后”。请结合唐朝与明清时期 的相关史实,从文化、经济政策两个方面分别加以说明。②写出党的十八大以来我国为“顺应经济全 球化”而积极推动建设新型国际关系的主要内容,指出中国在当今经济全球化过程中身份的变化及具 体表现。(5 分)

22.(21 分) 阅读下列材料,回答问题。 材料一

2019 年 10 月 31 日通过的中共十九届四中全会《决定》中再次指出:“当今世界正经历百年未有之大变

局,我国正处于实现中华民族伟大复兴关键时期。”在这里,我想从 500 年来世界历史发展的宏观视野、国 际关系演变的纵向脉络, 以及世界与中国关系的互动与变化中谈谈自己的看法。变化,是世界历史发展的 常态,存在着一个从不断的量变到质变的过程;而大变化、大变局的发生,则有赖于引起全局变化的大事 发生。因此,当我们观察当今世界正经历百年未有之大变局时,至少可以从五百多年以来世界历史发展的 长镜头回看中,寻找导致或促成历史发展不断量变和质变的一些重要历史现象和历史事件。

——徐蓝《500 年世界历史变迁与“百年未有之大变局”》 (1) 根据材料一并结合所学世界史的知识,填写完成下表中“世界大变局”的重大事件及其影响。(14 分)

世界大变局 ( 国际格局、 国际秩序的演变)

时间 重大历史现象和历史事件 重大影响

1500— 1900 年 A 组 :① ( 4 分) 原本在世界上处于相对平衡的亚洲、欧洲、非洲和美洲的多元文 明格局逐渐被打破 ,形成了以英国、法国、俄国、德国、意大利 等欧洲大国实力均衡为代表的、 以西欧为中心的国际格局。

B 组 :三十年战争及 1648 年建立的威斯特伐利亚体 系 、 拿破仑战争及 1815 年建立的维也纳体系 确立的民族国家主权原则 ,以及与此相伴相生的以欧洲大国任意 安排欧洲其他小国和地区的强权政治原则 :形成的西方大国的 “势力均衡”原则和“欧洲协调”机制 ,以及进一步强化的欧洲 资本主义大国任意安排、征服、占领和殖民世界上其他弱国和地 区的强权政治原则。

20 世纪 C 组 :第一次世界大战、 俄国十月革命 ② ( 4 分)

D 组 :③ ( 2 分) ④ ( 4 分)

21 世纪 E 组 :中国、印度、巴西、 俄罗斯、南非、东盟等国 家和地区总体实力的增强 冷战结束后形成的“一超多强”国际格局正在发生变化 ,“多强” 的力量正在上升 ,“一超”的力量相对下降 ,国际格局多极化和 均衡化的趋势继续发展。

5

A组:①

C组:②

D组:③ ④

材料二

自 20 世纪初以来,中国人的世界观日益受到以平等成员身份加入国际社会的愿望的推动,积极寻求“国 际化”,辛亥革命的胜利为中国参与国际社会提供了国内政治前提。而第一次世界大战所带来的国际格局的 震荡,被中国当局和精英视为一次参与国际社会的良机。1917 年正式参战后,中国的知识分子和决策者将 战争视为中国结束其传统孤立主义政策,成为国际社会正式成员,以相对平等身份参与国际事务的绝佳机 会。其最终目的是为了维护国家主权,争取世界诸大国承认中国的领土完整。此后中国为实现这一 目标不 断努力。特别要指出的是,20 世纪中后期以来中国的发展以及中国与世界关系的重构可以分为两个阶段: 第一个阶段,通过作为第二次世界大战东方主战场的中国抗日战争;第二个更为重要的阶段,是中华人民 共和国的成立及其发展。 ——根据伍斌《徐国琦教授近代以来中国与世界关系的研究述评》等 整理

(2) 根据材料二并结合所学知识,概述 20 世纪上半期中国与世界的关系发生了怎样的重大变化?从中你 能得到什么启发? (7 分)

6

23. (15分) 世界从古到今,经济的重心经历了几次大规模转移。阅读材料,完成下面要求。

材料

根据所学知识和材料信息,对公元 1000 年以来的世界经济重心的变化写一篇历史短文。(要求:观点 明确,史论结合,表述成文,逻辑清晰。) (15 分)

7

高三历史参考答案

1 .【答案】A【解析】据材料“人欣赏音乐的前提是‘饥者得食、寒者得衣、劳者得息’,因此提出了 ‘非乐’的思想”可知,战国时期墨子代表小生产者的利益,崇尚节俭、反对奢侈浪费,音乐是王公 贵族享乐之物,是加重小生产者和劳动者负担的活动,故提出“非乐”思想,故选 A 项;道家崇尚逍 遥,提出“齐物”的观点,排除 B 项;法家崇尚严刑峻法,排除 C 项;儒家倡导“民贵君轻”,排除 D 项。

2 .【答案】A【解析】据材料“却破麦田秧晚稻”“起麦秧稻田”“处处稻分秧,家家麦上场”,可知宋 代稻麦轮作的现象比较普遍,有利于提高土地的利用率,故选 A 项;表格中的诗句主要在描绘宋代农 业发展的场景,与儒家的伦理道德教化无关,排除 B 项;表格并未对当时农业生产工具的运用进行描 述,无法体现农业生产工具的革新,排除 C 项;表格中的诗句所描绘的稻麦轮作并未具体说明粮食收 获后的用途,无法体现农产品商品化的特点,排除 D 项。

3 .【答案】A【解析】翻译《几何原本》,是因为徐光启发现了数学的基础作用。《泰西水法》的翻译更 是一边制器,一边翻译,故 A 项正确。B 项表述不符合材料主旨,故排除。C 项表述在材料中没有体 现,故排除。推动了农业生产关系的改变属于夸大了徐光启活动的贡献,故排除 D 项。

4 .【答案】C【解析】根据材料中“自带干粮”“革命”“访贫农”,可见中国共产党在实践中贯彻群众 路线,故 C 项正确。材料没有展现宣传形式的多样化,故排除 A 项。材料中体现的是革命根据地苏区, 与革命统一战线和抗日民主政权无关,故排除 B.D 项。

5.【答案】C【解析】由表格可以看出,大多数城市工人的人数是增加的,而工人是中国民主革命的阶 级基础,所以上表说明20世纪三四十年代中国民主革命的阶级基础扩大,故选 C 项;表格体现的是六 个城市的工厂数和工人数变化,并未体现出工厂的性质,所以不能据此说明城市民族工业持续发展, 且这一时期正处于抗日战争和解放战争时期, 民族工业受到沉重打击,排除 A 项;1933— 1947年正好 处于抗日战争和解放战争期间,这一时期外国资本并未逐渐退出中国,B 的说法不符合史实,排除 B 项;表格仅体现出工厂数和工人数的变化,并不能说明工厂的性质,所以不能据此得出官僚资本进一 步膨胀的结论,排除 D 项。

6 .【答案】B【解析】据题干可知,新中国经济发展水平低,全国城乡人均储蓄存款、国家外汇储备很 少,工业化建设的资本缺乏,故选 B 项;“发展重工业是当务之急”不合逻辑,题干未见农业、轻工业、 重工业的比例信息,排除 A 项;新中国成立初期,帝国主义国家对新生政权实行军事包围、经济封锁 政策,发展对外贸易环境严峻,排除 C 项;“已经完成”不合史实,社会主义改造还未开始,1956年完 成过渡,排除 D 项。

7 .【答案】C【解析】据材料内容可知,土地改革、社会主义改造、家庭联产承包责任制都适应了当时 生产力发展水平,但是人民公社化运动挫伤了人民生产积极性,不利于生产力发展, 1978年又进行了 调整,故上述生产关系的调整要不断适应生产力发展的状况,故选 C 项;人民公社化运动以“一大二 公”为特点,挫伤了人民的生产积极性,排除 A 项;人民公社化运动挫伤了农民的生产积极性,不利 于农业生产的发展,排除 B 项;家庭联产承包责任制大大增加了农民的收入,排除 D 项。

8 .【答案】A【解析】据材料“义乌县政府颁发了7000余份《小百货敲糖换取鸡毛临时许可证》,允许 农民从事该活动”,可知政府允许“鸡毛换糖”的经济活动实际上表达了政府对个体私营经济的认可, 体现了当时政府对计划经济体制的尝试性突破,故选 A 项;我国明确社会主义市场经济体制改革目标 的时间是1992年,排除 B 项;“鸡毛换糖”的做法只是乡村个体经济的表现,不属于乡镇企业的范畴, 排除 C 项;政府对“鸡毛换糖”的活动采取支持态度说明国家对商业活动的限制逐渐减弱,排除 D 项。

9.【答案】A【解析】据材料可知,党的十一届三中全会的召开拉开了我国改革开放的序幕,在这样的 时代背景下,对人口流动进行严格的管制已不适应新形势的发展, 国家在政策上开始逐渐放宽了城镇 户口的准入条件,这一变化是经济成为第一要务的需要,故选 A 项; 民众获得感的增强主要体现在政 府着力保障和改善民生,与材料主旨不符,排除 B 项;此项是材料政策实施后的结果,而非原因,排

1

除 C 项;这些变化适应了国家改革开放的发展,而不单是对外开放,排除 D 项。 10.【答案】A【解析】“《出版管理条例》《音像制品管理条例》《印刷业管理条例》等法规”说明这一 产业开始依法进行,体现了该产生规范化的趋势,故选 A 项;材料所制订的内容均为我国有效,不是 国际规则,排除 B 项;材料只有出版业的法律法规,没有出版业发展的描述,无法判断其是否繁荣, 排除 C 项;材料中只是为适应“入世”要求,出版业方面的改变,无法看到整个法制建设的发展情况, 排除 D 项。

11. 【答案】D【解析】据材料“地理环境的差异性……发展起频繁的商品交换……制度手段”可知, 古希腊地区的地理环境促进了商品经济的发展,打破了血缘纽带,以契约关系为基础建立起国家制度, 即地理环境影响区域性文明的形成,故选 D 项;随着生产力的不断发展,私有制的产生,出现了分工; 最早的阶级和阶级对立产生等因素导致西方奴隶制国家产生,与材料主旨不符,排除 A 项;此项只是 材料的一部分,不能完整解释材料,排除 B 项;小国寡民、海外贸易和工商业比较发达、多山多岛屿 的地理环境等因素产生了古典民主政治制度,与材料主旨不符,排除 C 项。 12.【答案】B【解析】据材料“公元7 、8世纪,一系列新的现象打破了尚存的统一性……罗马、基督 教和日耳曼传统的融合最终完成”并结合基础可知,该学者认为上古和中古文明的划分在于“罗马、 基督教和日耳曼传统的融合最终完成”,即皇帝的任命需要经过教皇的加冕过程,罗马帝国演化为神圣 罗马帝国,政治与基督教相结合,即政教结合,故选 B 项;神圣罗马帝国在形成过程中集合了众多不 同地区的地域与文明,最终逐渐融合而非多元,排除 A 项; 中古王权受到教会的约束,但王权有限原 则是在英国《大宪章》颁布后确立的,排除 C 项;封君封臣制度是西欧中世纪的典型特征,材料仅涉 及到政治与宗教的关系,没有明确封君封臣制之下的具体行政权力及领土划分,排除 D 项。

13. 【答案】C【解析】结合所学可知,作为启蒙思想家的伏尔泰,将笛卡尔的悲惨与伏尔泰的荣耀相 比较,意在呼吁法国要进行思想启蒙,让科学家受到尊重,故选 C 项;“更受欢迎”不合题意,笛卡尔 与牛顿都是自然科学家,排除 A 项;“暴力推翻法国的专制统治”不合史实,伏尔泰主张君主立宪制, 反对暴力革命,排除 B 项;“科学进步推动了启蒙运动发展”颠倒因果,应为“科学进步需要启蒙运动 来推动”,排除 D 项。

14.【答案】C【解析】表格信息提及,16世纪亚洲出口到奥斯曼帝国的黎凡特 (本意为意大利以东的 地中海土地) 的胡椒年均数量,总体上比亚洲出口到葡萄牙的里斯本要多,结合纲要下册所学可知, 新航路开辟后亚洲与意大利、地中海的贸易并没有迅速减少,传统的丝绸之路仍有重要地位,故选 C 项;“持续下滑”不合史实,香料贸易利润在新航路开辟后很长一段时间内仍旧很高,排除 A 项;“缺 乏稳定性”不合逻辑,新航路开辟后欧洲贸易中心转移到了大西洋沿岸,排除 B 项;“影响有限”不合 逻辑、史实,新航路开辟后全球联系初步建立,人类社会开始进入大变革的时代,排除 D 项。 15.【答案】D【解析】题干提及美国独立后,中央政府的国库亏空,地方各州的力量也十分有限,结 合所学可知,此时的美国实行邦联制,国家软弱无力,故选 D 项;“深受殖民统治的危害”不合逻辑, 题干提及的困境是独立战争巨额费用导致的,排除 A 项;“联邦制”不合史实,应为“邦联制”,排除 B 项;“各州的财政状况”是经济问题,与题干中“马萨诸塞甚至连首府外一百里的和平都无法维系” 逻辑相悖,排除 C 项。

16.【答案】D【解析】据题干可知,1805— 1842年英格兰和威尔士因犯罪被捕人数从4605人攀升到31309 人,与“工业革命导致贫富分化加剧,犯罪等一系列社会问题严峻”相吻合,故选 D 项;“基层自治制 度”的承担者是乡镇,司法功能由国家负责,排除 A 项;“社会阶级结构重大变化”与“犯罪被捕人数” 相悖,排除 B 项;“普遍恶化”不合史实,工业革命使人们的生活有所改善,排除 C 项。 17.【答案】D【解析】据材料信息可知,非洲成为欧洲殖民争夺的热点地区,苏伊士运河由埃及、法 国和英国共同兴建,但最终独属于英国,这体现出埃及主权的旁落,故选 D 项;19世纪末20世纪初世 界殖民体系最终形成,排除 A 项;“摧毁”“各国”过于绝对,排除 B 项;生产组织的变化指由手工工 场到工厂到垄断组织,与材料信息无关,排除 C 项。

18【答案】B【解析】据材料信息可知,二战后苏联几乎割断了与发达国家的经济和科学技术联系,这

2

与冷战美国对苏联经济封锁有关,即冷战影响经济发展技术交流,故选 B 项;“知识经济”出现于20 世纪90年代,排除 A 项;材料反映美国对苏联经济封锁,与苏联本身重工业为主的发展模式无关,排 除 C 项;材料反映冷战影响美苏经济发展技术脚交流,并无苏联对策的信息,排除 D 项。

19. 【答案】A【解析】20世纪60 、70年代在欧美国家兴起的学生运动、妇女权利运动、保护环境的生 态运动等新社会运动,与西方马克思主义者的思想和活动是分不开的,这说明马克思主义不仅给工人 阶级追求公正和文明提供指导,也为其他阶层追求社会公正和文明以支持,所以反映出马克思主义指 引人们走向社会公正与文明,故选 A 项; 由“尽管与马克思主义指导的工人阶级运动不同,但它与西 方马克思主义者的思想和活动是分不开的”可知,这说明材料主旨并不是说马克思主义指导了无产阶 级革命运动,而是指导了其他阶层争取自身权利的斗争,排除 B 项;题干只是说西方马克思主义者的 思想和活动影响下的新社会运动冲击和挑战了资本主义国家的社会权力结构,而并未提到受到资产阶 级政治家的高度重视,排除 C 项;题目主旨是强调马克思主义对欧美新社会运动的作用,并不是强调 其对工人运动的作用,排除 D 项。

20.【答案】C【解析】根据图一、图二可知, 日本、亚洲发展中国家所占的世界贸易份额都有明显增 加,说明亚洲经济地位日益重要,故选 C 项;两幅图都反映了多极化趋势,不能解释图一到图二的变 化,排除 A 项;世贸组织1995年才建立,并且两幅图并不能反映世界贸易总额的变化,排除 B 项;材 料只能反映亚洲国家所占世界贸易份额有明显增加,但世界经济格局仍未改变,排除 D 项。

21.【答案】(14 分)

(1) 观点:发展对外贸易利国利民。(1分)

原因:汉代纺织技术已经相当发达。(1分)

影响:华美轻柔的丝织品经过丝绸之路远销到以罗马为中心的地中海地区,中国被称为“丝国”(2分)

(2) 新变动:洋行开始控制中国部分航运及金融;(1分) 中国成为外国资本主义的商品输出地和原料供应 地。(1分)

趋势:社会经济的半殖民地化程度加深 (或外商、洋行势力进一步侵入中国) 。(1分) 影响:逐步形成“中体西用”的思想;出现早期维新思想。(2分)

(3) 选择①——唐朝:对外来文化采取开放 (或兼收并蓄) 的政策,为中国文化增添了多元色彩。(写具 体史实,如对于外来宗教,唐太宗提出“示存异方之教”;唐太宗在洛阳亲自召见玄奘等亦可) (2分) 明清:实行“海禁”政策,扼杀了对外贸易推动经济进步的可能性,也使得中国社会在19世纪以极端

保守和封闭的面貌走向近代化的世界。(3分)

选择②—— 内容:相互尊重、公平正义、合作共赢。(1分)

变化:从积极参与者变成更具影响力和作用力的推动者。(2分)

表现:坚持和平发展道路,推动构建人类命运共同体;为世界和平与发展提供中国方案;提出“一带

一路”方案;倡导全方位互联互通理念等。(2分,答出其中2点得2分)

22.【答案】(21 分)

(1) (14分)

A组:①新航路开辟、殖民扩张、资产阶级性质的革命和改革、工业革命 (4分)

C组:②第一次世界大战:第一次世界大战:动摇了欧洲的世界优势地位,开始改变以欧洲为中心的

国际格局,使国际力量的中心开始从欧洲向大西洋彼岸转移;俄国十月革命:打破了资本主义 一统天下的世界格局,使以美国和俄国为两大力量中心的两极格局初露端倪。(4分)

D组:③第二次世界大战;东欧剧变、苏联解体 (2分)

④第二次世界大战:导致了欧洲的进一步衰落,并使美国和苏联成为国际关系中举足轻重的超 级大国,从而使欧洲为中心的国际格局一去不复返,形成了建立在雅尔塔体系之上的以美、苏 为首的两极格局;东欧剧变、苏联解体:“冷战”结束,两极格局瓦解。(4分)

(2) (7分)

3

变化:从被西方奴役、国家主权沦丧到实现了民族的独立;从国际参与中被边缘化到二战后参与国际

秩序重建,成为维护战后世界秩序的重要力量。(每点2分,4分)

启发:20世纪中国国际化的历程是先进的中国人不断努力斗争的结果;中国是20世纪国际关系发展中

的重要力量,是二战后国际秩序的建设者、维护者。(任意答出两个角度得3分)

23. 【答案】(15 分)

评分标准 (指明变化轨迹,阐明变化原因,观点明确,史论结合,表述成文,逻辑清晰) 变化

观点1:世界的经济重心经历了从亚洲到欧洲再到美洲,再到出现回归亚洲趋势的过程。

观点2:世界经济重心长期稳定在亚洲,从19世纪转移到欧美,再回归,其转移的速度不断加速 (任一 角度2分)

阐释:主要四阶段,写出每个阶段特点,分析出原因。

示例:

世界的经济重心经历了从亚洲到欧洲再到美洲,再到出现回归亚洲趋势的过程。(2分)

公元1000年到1800年前后,主要经济重心在亚洲靠东部区域,主要是因为东亚和南亚,尤其是中国和 印度农业经济的高度发达,丝绸之路和海上丝绸之路贸易发达的缘故。 由于新航路开辟后,西方殖民扩张 和资本主义发展,尤其是工业革命的兴起,改变了世界政治经济版图,在 19世纪中后期形成了以西方为中 心的世界市场,所以从19世纪以后经济重心转移到欧洲;经过两次世界大战,欧洲衰落。在北美地区,美 国独立后,经过两次工业革命,美国崛起;一战后美国成为头号经济强国,经过第二次世界大战,美国取 得世界霸主地位;二战后,建立了以美元为中心的布雷顿森林体系,第三次科技革命开展,美国经济获得 更大发展。所以20世纪内的大部分时间经济重心在美洲,尤其是北美区域。二战后,亚洲一系列国家独立, 先是日本经济奇迹,然后亚洲四小龙崛起,新中国建立后工业化获得重大发展,改革开放后更是取得巨大 成就,亚洲尤其是东亚经济的复兴,造成20世纪后期到 21 世纪初,世界经济重心再次向亚洲回归,更靠 近亚洲东北部地区。(10分)

综述 (3分)

4

同课章节目录