纲要(上)第8课 三国至隋唐的文化 课件(22张PPT)

文档属性

| 名称 | 纲要(上)第8课 三国至隋唐的文化 课件(22张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-01-23 08:01:09 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

课程标准

认识三国两晋南北朝至隋唐时期在思想文化领域的新成就。

目 录

CONTENT

01·儒学、道教与佛教的发展

02·文学艺术

03·科技

04·中外文化交流

01·

儒学、道教与佛教的发展

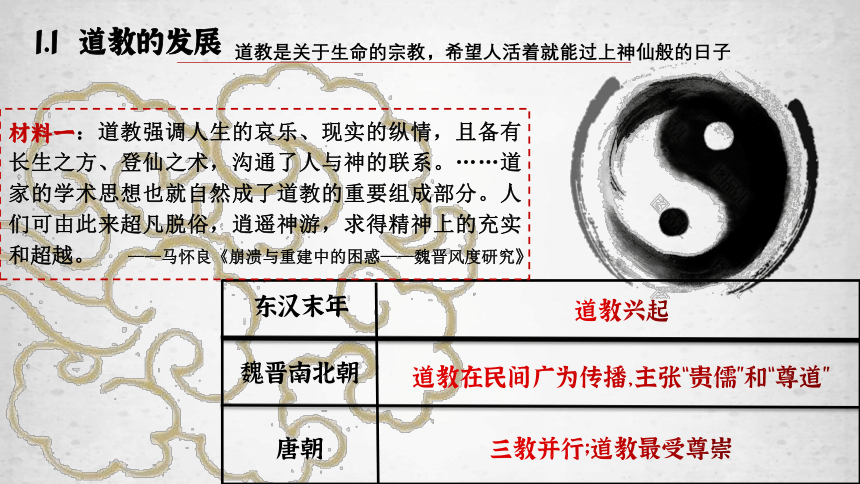

1.1 道教的发展

魏晋南北朝

唐朝

道教在民间广为传播,主张“贵儒”和“尊道”

三教并行;道教最受尊崇

材料一:道教强调人生的哀乐、现实的纵情,且备有长生之方、登仙之术,沟通了人与神的联系。……道家的学术思想也就自然成了道教的重要组成部分。人们可由此来超凡脱俗,逍遥神游,求得精神上的充实和超越。 ——马怀良《崩溃与重建中的困惑——魏晋风度研究》

道教是关于生命的宗教,希望人活着就能过上神仙般的日子

东汉末年

道教兴起

魏晋南北朝

武则天

佛教在中国盛行,也吸收儒、道的思想,渐趋本土化

佛教有很大发展,形成不同宗派。(禅宗后世影响最大)

两汉

佛教传入中国(汉明帝派使臣前往西域求佛法,修建白马寺)

1.2 佛教的发展

佛教是心灵的宗教,关注灵魂的安顿和寄托

材料二:佛教致力于解决我国固有文化中难以解决的问题——人生归宿问题,从而有可能稀释、消除人们对于死亡的恐惧。

——马怀良《崩溃与重建中的困惑——魏晋风度研究》

统治者灭佛:“三武一宗”北魏太武帝、北周武帝、 唐武宗和后周世宗。

民间反佛:代表人物是范缜,著有《神灭论》。

原 因:佛教盛行,广修寺庙,耗费钱财;不事生产;损害政府利益

影 响:佛教文化遭受损失,但佛教的发展并未从根本上受到遏制。

灭佛

三武一宗

灭佛运动

1.3 儒学的发展

汉武帝

罢黜百家,独尊儒术,确立儒学正统地位。

魏晋南北朝

隋朝

唐朝

儒学地位动摇,开始吸收佛教和道教的精神,进一步发展

佛、道、儒“三教合归儒”,以儒学为主

三教并行;复兴儒学

儒学复兴运动

唐中期儒学大师韩愈率先提出复兴儒学。他从维护封建统治出发,用儒家的天命论和封建纲常来反对佛教的观点,巩固儒学主流思想的统治地位。

韩愈

1.4 魏晋玄学

竹林七贤

背景:统治阶级内部斗争激烈。

内容:思想上,主张虚无的“道”,宣扬“无” 是产生万物的根本;政治上,主张“无为”;社会风气上,崇尚“清谈”。

影响:形成了寄情山林、纵酒清谈的社会风气。

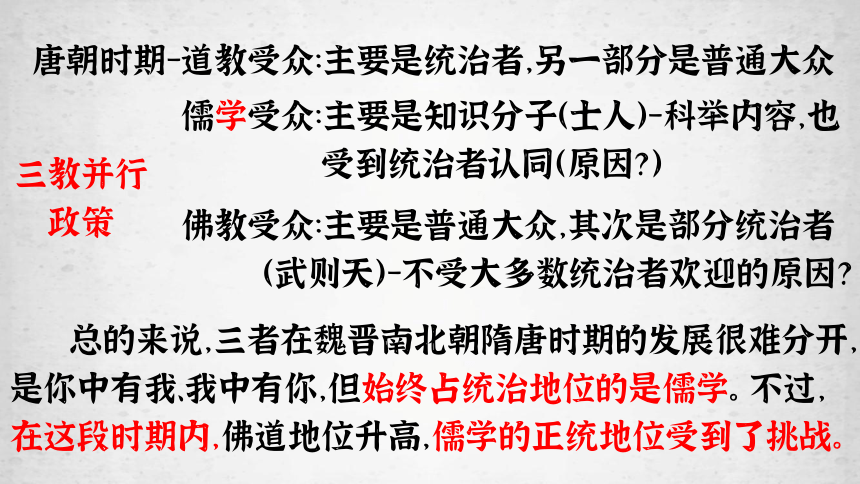

三教并行 政策

唐朝时期-

道教受众:主要是统治者,另一部分是普通大众

儒学受众:主要是知识分子(士人)-科举内容,也

受到统治者认同(原因?)

佛教受众:主要是普通大众,其次是部分统治者

(武则天)-不受大多数统治者欢迎的原因?

总的来说,三者在魏晋南北朝隋唐时期的发展很难分开,是你中有我、我中有你,但始终占统治地位的是儒学。 不过,在这段时期内,佛道地位升高,儒学的正统地位受到了挑战。

儒学更多是一种政治哲学,而非宗教

“修身齐家治国平天下”

02·

文学艺术

03·

科技

领域 时期 人物 主要成就

数学 南朝 祖冲之 精确地计算出圆周率是在3.1415926和3.1415927之间

农学 北朝 贾思勰 《齐民要术》是中国现存最早的一部完整的农书

地理 西晋 裴秀 绘制出《禹贡地域图》,提出“制图六体”

建筑 隋朝 李春 设计建造赵州桥,是现存世界上最古老的石拱桥

印刷术 唐朝 雕版印刷的佛经、日历和书籍

火药 唐中期 书籍中记载了火药的配方;唐末火药开始用于战争

天文学 唐朝 僧一行 用科学方法实测地球子午线长度

医药学 唐朝 孙思邈 《千金方》

唐高宗 《唐本草》是世界上最早由国家颁行的药典

3.1 科技成就

3.2 古代科技

材料三:舍本逐末,贤哲所非,日富岁贫,饥寒之渐,故商贾之事,阙而不录。 ——《齐民要术·序》

材料四:张骞通西域,至唐代时中西交流有了较大规模,中国科技传到了西方,对阿拉伯帝国(当时西方科技最发达的地方)科技的发展产生了重要作用。在阿拉伯的数学、医学、炼丹、天文学著作中,清楚地显示出受了中国的影响,但是反过来,中国科技吸收外来的的东西要少得多。例如,据阿拉伯史籍可知,盖伦的著作由一位中国医生带回中国,可在中国史籍中根本没有盖伦著作传人的影子,可见它在中国根本没有引起注意和发挥影响。

——王烔华等:《中国传统文化十二讲》

思考2

结合材料及所学,分析中国古代科技发展的特点?

本”即指农业,“末”指的是商业,整句话的意思是“舍弃作为根本的农业去追求作为枝叶的商业,是有贤德的人所不取的”,所以《齐民要术》的作者贾思勰认为对于经商的事情,都没有记录的必要。这是很典型的重农抑商的思想。

3.2 古代科技

思考2

结合材料及所学,分析中国古代科技发展的特点?

①在重农抑商思想主导下,中国古代科技主要服务于小农经济的发展需要;

②中国古代科技偏重实用,忽视理论研究;

③研究方法上,主要采用传统的典籍整理与经验总结,缺少实验创新;

④中国古代科技对外影响巨大,但对外来的东西吸收得少

论从史出 历史分析

04·

中外文化交流

4.1 佛教传入

(1)从东汉到北朝,陆续有中亚、天竺的高僧来华,将大批佛经翻译成汉文。

(2)中国名僧西行取经。东晋的法显从长安出发,经西域至天竺,收集了大批梵文经典。唐朝的高僧玄奘前往天竺取经,成为公认的佛学大师。

(3)伴随佛教东传而来的异域文化,对中国产生了深远影响。

4.2 佛教外传

(1)唐朝高僧鉴真六次东渡,历经艰险最终到达日本,传授佛法。对日本等周边国家的佛教发展有着重要贡献。

(2)日本、新罗等国常常派学问僧来长安求法,日本的空海就是很有名的一位高僧。

4.3 其他文化交流

(1)唐都城长安聚集了许多国家和地区的使节、商人、侨民,成为当时的国际大都会。

(2)新罗、日本向唐朝派遣了许多使节和留学生,两国文化都受到唐朝的巨大影响。

(3)唐朝后期,不少西亚商人在广州、泉州等港口城市定居。

民族自信

时空坐标

三国至隋唐的文化

儒学、道教与佛教的发展

儒学

道教

佛教

文学艺术

文学:建安文学、田园诗、南朝骈文、南北朝民歌→唐诗

艺术

书法:王羲之→颜真卿、柳公权

绘画:顾恺之→吴道子

雕塑:云冈石窟、龙门石窟、敦煌莫高窟

科技

魏晋南北朝时期:数学(祖冲之圆周率)、农学(《齐民要术》)、地理(《禹贡地域图》)

隋唐时期:建筑(赵州桥)、印刷术(雕版)、火药、天文(僧一行本初子午线长度)、

医学(《千金方》《唐本草》)

佛教传入中国——玄奘西行

佛教外传——鉴真东渡

其他文化交流

中外文化交流

本课小结

三教合一、三教并立,以儒为尊

课程标准

认识三国两晋南北朝至隋唐时期在思想文化领域的新成就。

目 录

CONTENT

01·儒学、道教与佛教的发展

02·文学艺术

03·科技

04·中外文化交流

01·

儒学、道教与佛教的发展

1.1 道教的发展

魏晋南北朝

唐朝

道教在民间广为传播,主张“贵儒”和“尊道”

三教并行;道教最受尊崇

材料一:道教强调人生的哀乐、现实的纵情,且备有长生之方、登仙之术,沟通了人与神的联系。……道家的学术思想也就自然成了道教的重要组成部分。人们可由此来超凡脱俗,逍遥神游,求得精神上的充实和超越。 ——马怀良《崩溃与重建中的困惑——魏晋风度研究》

道教是关于生命的宗教,希望人活着就能过上神仙般的日子

东汉末年

道教兴起

魏晋南北朝

武则天

佛教在中国盛行,也吸收儒、道的思想,渐趋本土化

佛教有很大发展,形成不同宗派。(禅宗后世影响最大)

两汉

佛教传入中国(汉明帝派使臣前往西域求佛法,修建白马寺)

1.2 佛教的发展

佛教是心灵的宗教,关注灵魂的安顿和寄托

材料二:佛教致力于解决我国固有文化中难以解决的问题——人生归宿问题,从而有可能稀释、消除人们对于死亡的恐惧。

——马怀良《崩溃与重建中的困惑——魏晋风度研究》

统治者灭佛:“三武一宗”北魏太武帝、北周武帝、 唐武宗和后周世宗。

民间反佛:代表人物是范缜,著有《神灭论》。

原 因:佛教盛行,广修寺庙,耗费钱财;不事生产;损害政府利益

影 响:佛教文化遭受损失,但佛教的发展并未从根本上受到遏制。

灭佛

三武一宗

灭佛运动

1.3 儒学的发展

汉武帝

罢黜百家,独尊儒术,确立儒学正统地位。

魏晋南北朝

隋朝

唐朝

儒学地位动摇,开始吸收佛教和道教的精神,进一步发展

佛、道、儒“三教合归儒”,以儒学为主

三教并行;复兴儒学

儒学复兴运动

唐中期儒学大师韩愈率先提出复兴儒学。他从维护封建统治出发,用儒家的天命论和封建纲常来反对佛教的观点,巩固儒学主流思想的统治地位。

韩愈

1.4 魏晋玄学

竹林七贤

背景:统治阶级内部斗争激烈。

内容:思想上,主张虚无的“道”,宣扬“无” 是产生万物的根本;政治上,主张“无为”;社会风气上,崇尚“清谈”。

影响:形成了寄情山林、纵酒清谈的社会风气。

三教并行 政策

唐朝时期-

道教受众:主要是统治者,另一部分是普通大众

儒学受众:主要是知识分子(士人)-科举内容,也

受到统治者认同(原因?)

佛教受众:主要是普通大众,其次是部分统治者

(武则天)-不受大多数统治者欢迎的原因?

总的来说,三者在魏晋南北朝隋唐时期的发展很难分开,是你中有我、我中有你,但始终占统治地位的是儒学。 不过,在这段时期内,佛道地位升高,儒学的正统地位受到了挑战。

儒学更多是一种政治哲学,而非宗教

“修身齐家治国平天下”

02·

文学艺术

03·

科技

领域 时期 人物 主要成就

数学 南朝 祖冲之 精确地计算出圆周率是在3.1415926和3.1415927之间

农学 北朝 贾思勰 《齐民要术》是中国现存最早的一部完整的农书

地理 西晋 裴秀 绘制出《禹贡地域图》,提出“制图六体”

建筑 隋朝 李春 设计建造赵州桥,是现存世界上最古老的石拱桥

印刷术 唐朝 雕版印刷的佛经、日历和书籍

火药 唐中期 书籍中记载了火药的配方;唐末火药开始用于战争

天文学 唐朝 僧一行 用科学方法实测地球子午线长度

医药学 唐朝 孙思邈 《千金方》

唐高宗 《唐本草》是世界上最早由国家颁行的药典

3.1 科技成就

3.2 古代科技

材料三:舍本逐末,贤哲所非,日富岁贫,饥寒之渐,故商贾之事,阙而不录。 ——《齐民要术·序》

材料四:张骞通西域,至唐代时中西交流有了较大规模,中国科技传到了西方,对阿拉伯帝国(当时西方科技最发达的地方)科技的发展产生了重要作用。在阿拉伯的数学、医学、炼丹、天文学著作中,清楚地显示出受了中国的影响,但是反过来,中国科技吸收外来的的东西要少得多。例如,据阿拉伯史籍可知,盖伦的著作由一位中国医生带回中国,可在中国史籍中根本没有盖伦著作传人的影子,可见它在中国根本没有引起注意和发挥影响。

——王烔华等:《中国传统文化十二讲》

思考2

结合材料及所学,分析中国古代科技发展的特点?

本”即指农业,“末”指的是商业,整句话的意思是“舍弃作为根本的农业去追求作为枝叶的商业,是有贤德的人所不取的”,所以《齐民要术》的作者贾思勰认为对于经商的事情,都没有记录的必要。这是很典型的重农抑商的思想。

3.2 古代科技

思考2

结合材料及所学,分析中国古代科技发展的特点?

①在重农抑商思想主导下,中国古代科技主要服务于小农经济的发展需要;

②中国古代科技偏重实用,忽视理论研究;

③研究方法上,主要采用传统的典籍整理与经验总结,缺少实验创新;

④中国古代科技对外影响巨大,但对外来的东西吸收得少

论从史出 历史分析

04·

中外文化交流

4.1 佛教传入

(1)从东汉到北朝,陆续有中亚、天竺的高僧来华,将大批佛经翻译成汉文。

(2)中国名僧西行取经。东晋的法显从长安出发,经西域至天竺,收集了大批梵文经典。唐朝的高僧玄奘前往天竺取经,成为公认的佛学大师。

(3)伴随佛教东传而来的异域文化,对中国产生了深远影响。

4.2 佛教外传

(1)唐朝高僧鉴真六次东渡,历经艰险最终到达日本,传授佛法。对日本等周边国家的佛教发展有着重要贡献。

(2)日本、新罗等国常常派学问僧来长安求法,日本的空海就是很有名的一位高僧。

4.3 其他文化交流

(1)唐都城长安聚集了许多国家和地区的使节、商人、侨民,成为当时的国际大都会。

(2)新罗、日本向唐朝派遣了许多使节和留学生,两国文化都受到唐朝的巨大影响。

(3)唐朝后期,不少西亚商人在广州、泉州等港口城市定居。

民族自信

时空坐标

三国至隋唐的文化

儒学、道教与佛教的发展

儒学

道教

佛教

文学艺术

文学:建安文学、田园诗、南朝骈文、南北朝民歌→唐诗

艺术

书法:王羲之→颜真卿、柳公权

绘画:顾恺之→吴道子

雕塑:云冈石窟、龙门石窟、敦煌莫高窟

科技

魏晋南北朝时期:数学(祖冲之圆周率)、农学(《齐民要术》)、地理(《禹贡地域图》)

隋唐时期:建筑(赵州桥)、印刷术(雕版)、火药、天文(僧一行本初子午线长度)、

医学(《千金方》《唐本草》)

佛教传入中国——玄奘西行

佛教外传——鉴真东渡

其他文化交流

中外文化交流

本课小结

三教合一、三教并立,以儒为尊

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进