中考专题 古诗词鉴赏之诗歌分类归纳赏析 课件(共63张PPT)

文档属性

| 名称 | 中考专题 古诗词鉴赏之诗歌分类归纳赏析 课件(共63张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-01-23 17:11:21 | ||

图片预览

文档简介

(共63张PPT)

古诗词鉴赏

诗歌分类归纳赏析

"诗者,感其况而述其心,发乎情而施乎艺也"诗歌是世界上最古老、最基本的文学形式,是一种阐述心灵的文学体裁,而诗人则需要掌握成熟的艺术技巧,并按照一定的音节、声调和韵律的要求,用凝练的语言、充沛的情感以及丰富的意象来高度集中地表现社会生活和人类精神世界。

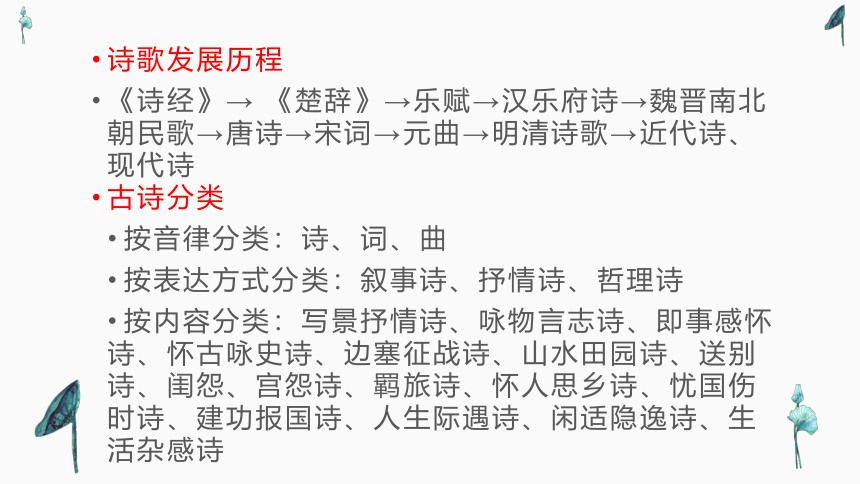

诗歌发展历程

《诗经》→ 《楚辞》→乐赋→汉乐府诗→魏晋南北朝民歌→唐诗→宋词→元曲→明清诗歌→近代诗、现代诗

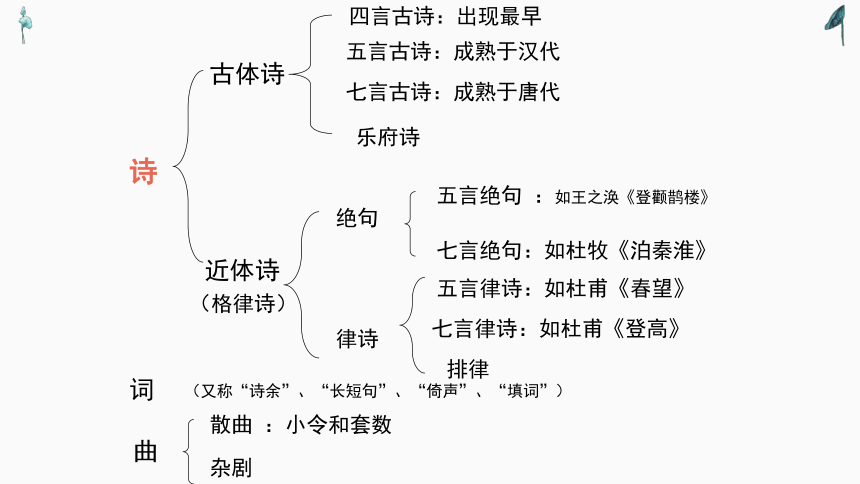

古诗分类

按音律分类:诗、词、曲

按表达方式分类:叙事诗、抒情诗、哲理诗

按内容分类:写景抒情诗、咏物言志诗、即事感怀诗、怀古咏史诗、边塞征战诗、山水田园诗、送别诗、闺怨、宫怨诗、羁旅诗、怀人思乡诗、忧国伤时诗、建功报国诗、人生际遇诗、闲适隐逸诗、生活杂感诗

诗

古体诗

四言古诗:出现最早

五言古诗:成熟于汉代

七言古诗:成熟于唐代

近体诗

(格律诗)

绝句

律诗

五言绝句 :如王之涣《登颧鹊楼》

七言绝句:如杜牧《泊秦淮》

五言律诗:如杜甫《春望》

七言律诗:如杜甫《登高》

排律

词

曲

乐府诗

(又称“诗余”、“长短句”、“倚声”、“填词”)

散曲 :小令和套数

杂剧

一、写景抒情诗

(山水田园诗)

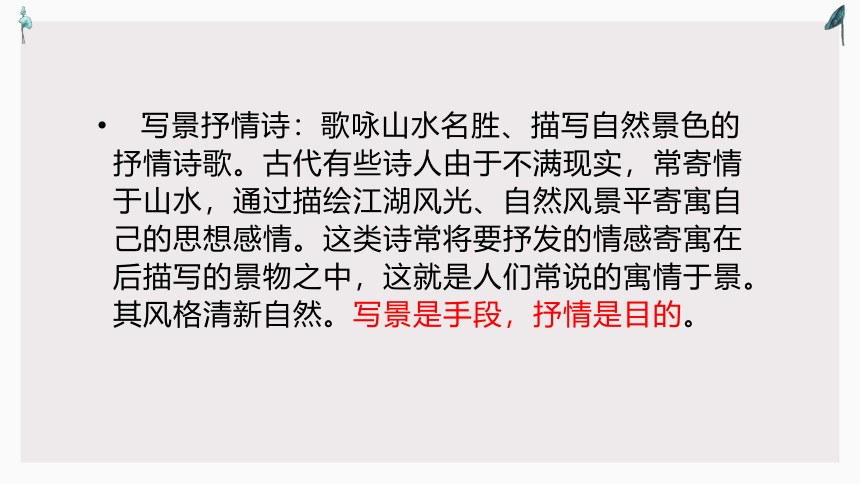

写景抒情诗:歌咏山水名胜、描写自然景色的抒情诗歌。古代有些诗人由于不满现实,常寄情于山水,通过描绘江湖风光、自然风景平寄寓自己的思想感情。这类诗常将要抒发的情感寄寓在后描写的景物之中,这就是人们常说的寓情于景。其风格清新自然。写景是手段,抒情是目的。

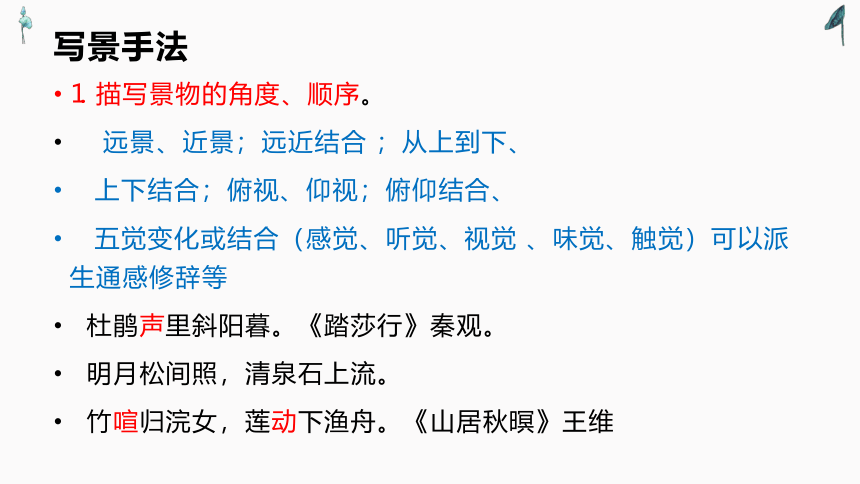

写景手法

⒈描写景物的角度、顺序。

远景、近景;远近结合 ;从上到下、

上下结合;俯视、仰视;俯仰结合、

五觉变化或结合(感觉、听觉、视觉 、味觉、触觉)可以派生通感修辞等

杜鹃声里斜阳暮。《踏莎行》秦观。

明月松间照,清泉石上流。

竹喧归浣女,莲动下渔舟。《山居秋暝》王维

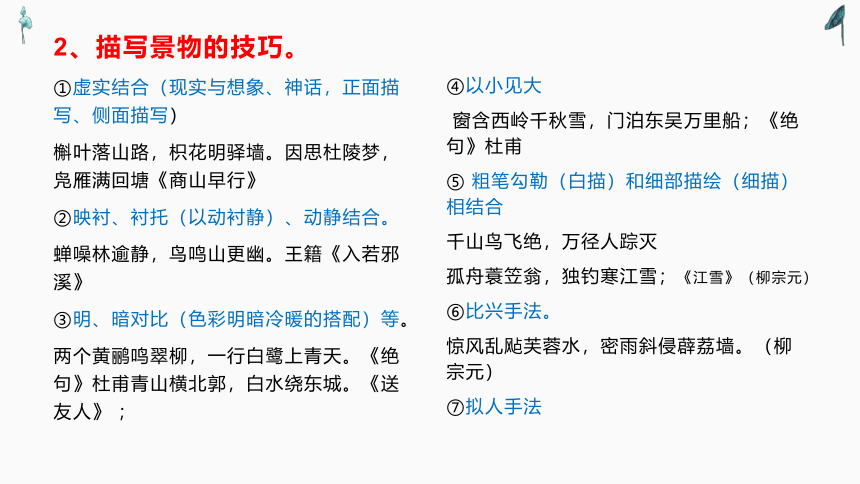

2、描写景物的技巧。

①虚实结合(现实与想象、神话,正面描写、侧面描写)

槲叶落山路,枳花明驿墙。因思杜陵梦,凫雁满回塘《商山早行》

②映衬、衬托(以动衬静)、动静结合。

蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽。王籍《入若邪溪》

③明、暗对比(色彩明暗冷暖的搭配)等。

两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。《绝句》杜甫青山横北郭,白水绕东城。《送友人》 ;

④以小见大

窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船;《绝句》杜甫

⑤ 粗笔勾勒(白描)和细部描绘(细描)相结合

千山鸟飞绝,万径人踪灭

孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪;《江雪》(柳宗元)

⑥比兴手法。

惊风乱飐芙蓉水,密雨斜侵薜荔墙。(柳宗元)

⑦拟人手法

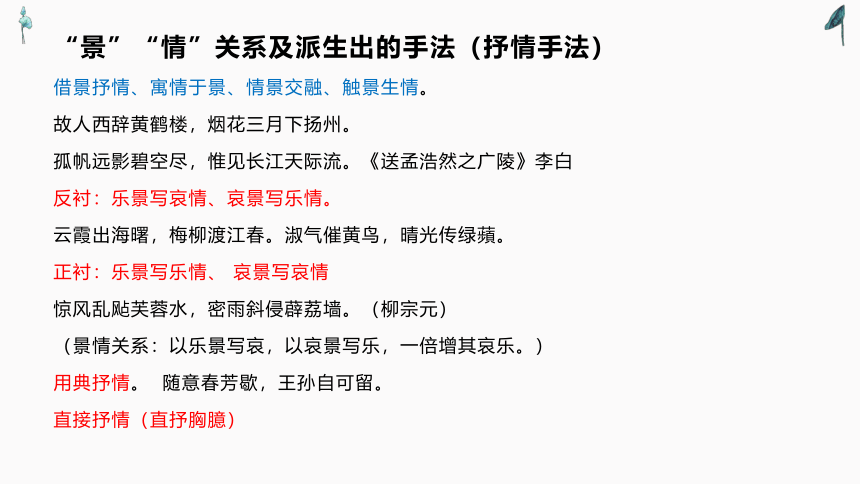

“景”“情”关系及派生出的手法(抒情手法)

借景抒情、寓情于景、情景交融、触景生情。

故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。

孤帆远影碧空尽,惟见长江天际流。《送孟浩然之广陵》李白

反衬:乐景写哀情、哀景写乐情。

云霞出海曙,梅柳渡江春。淑气催黄鸟,晴光传绿蘋。

正衬:乐景写乐情、 哀景写哀情

惊风乱飐芙蓉水,密雨斜侵薜荔墙。(柳宗元)

(景情关系:以乐景写哀,以哀景写乐,一倍增其哀乐。)

用典抒情。 随意春芳歇,王孙自可留。

直接抒情(直抒胸臆)

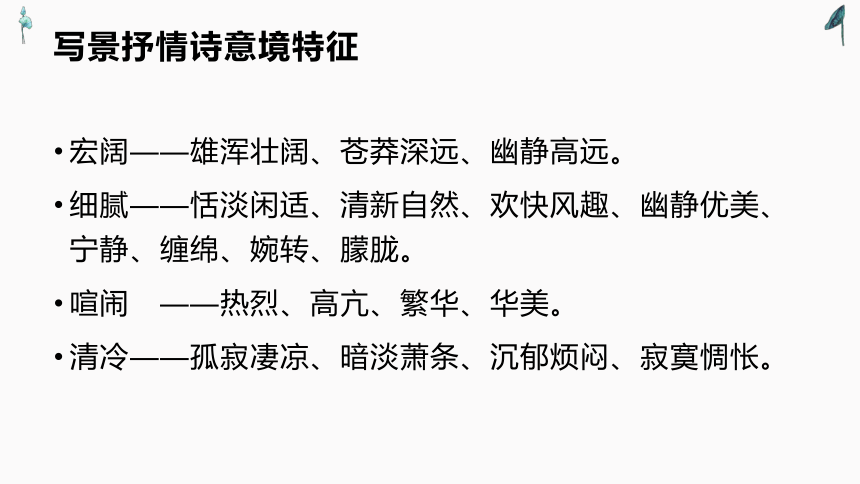

写景抒情诗意境特征

宏阔——雄浑壮阔、苍莽深远、幽静高远。

细腻——恬淡闲适、清新自然、欢快风趣、幽静优美、宁静、缠绵、婉转、朦胧。

喧闹 ——热烈、高亢、繁华、华美。

清冷——孤寂凄凉、暗淡萧条、沉郁烦闷、寂寞惆怅。

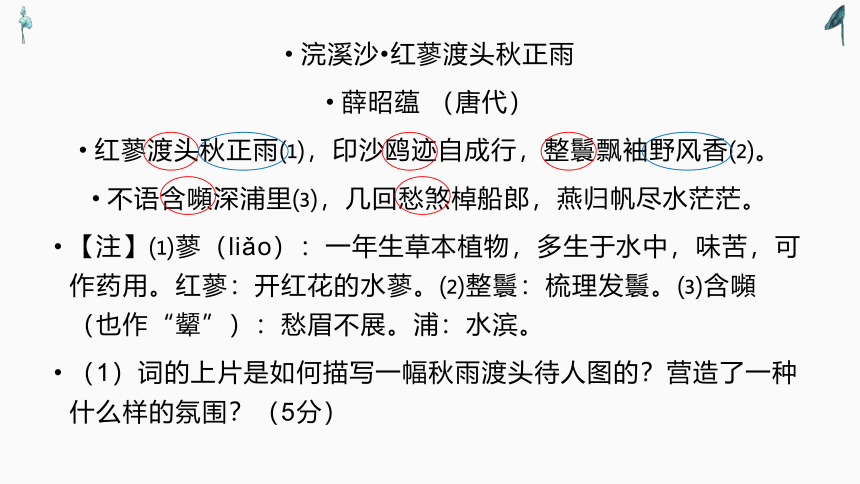

浣溪沙 红蓼渡头秋正雨

薛昭蕴 (唐代)

红蓼渡头秋正雨⑴,印沙鸥迹自成行,整鬟飘袖野风香⑵。

不语含嚬深浦里⑶,几回愁煞棹船郎,燕归帆尽水茫茫。

【注】⑴蓼(liǎo):一年生草本植物,多生于水中,味苦,可作药用。红蓼:开红花的水蓼。⑵整鬟:梳理发鬟。⑶含嚬(也作“颦”):愁眉不展。浦:水滨。

(1)词的上片是如何描写一幅秋雨渡头待人图的?营造了一种什么样的氛围?(5分)

(1)词的上片是如何描写一幅秋雨渡头待人图的?营造了一种什么样的氛围?(5分)

1、视觉、听觉和嗅觉相结合。

诗人在听觉上的听到风雨声,在视觉上看到了热色的红蓼花,成行的沙鸥足迹和盛装的佳人,在嗅觉上的闻到了野花的芳香。营造了一种苍凉寂寞的凄清氛围。

描写的角度

一枝一叶总关情

山水田园诗属于写景诗的范畴,侧重于歌咏自然景物中的山水田园。古代优秀的山水田园诗,都是佳山胜水的自然美在艺术上的再现,因而具有强烈的艺术感染力,给人以美的享受。这类诗歌的主要特点就是“一切景语皆情语”,亦即作者笔下的山水自然景物都融入了作者的主观情愫,或者借景抒情,或者情景交融。山水田园诗的代表人物主要有谢灵运、陶渊明、孟浩然、王维、范成大、杨万里等,李白、杜甫、欧阳修、苏轼等也有大量描写山水的佳作。

山水诗源于南朝谢灵运,田园诗源于晋代陶渊明,以唐代王维、孟浩然为代表。

这类诗以描写自然风光、农村景物以及安逸恬淡的隐居生活见长。诗境隽永优美,风格恬静淡雅,语言清丽洗练,多用白描手法。诗的中间两联往往对仗工整。

分析重点:景物特征(以描写为主,写人写景写场面)

主题:①对现实不满,归隐田园,钟情山水;

②描绘山川美景,热爱祖国河山;热爱大自然的美好情趣

③厌弃官场黑暗,抒发恬淡闲适情调,表达自己决不同流合污的高洁品格。

④对景物描写和诗人对生活的思考,揭示引人深思的哲理。

鉴赏中常用到的术语:

思想内容 —— 热爱自然 向往自由 归隐 闲适淡泊 悠然自得

表现手法 —— 借景抒情 情景交融 白描 动静结合 以动衬静

语言特点 —— 清新自然 质朴自然 清新洗练

山水田园诗的常见意象

景物:郭外、郊外、山林、田园(水田、田家)、墟落、炊烟、草屋、柴门、荆扉

动物:鸡、犬、牛、羊、蚕、蛙、白鹭、黄鹂

植物:麦苗、桑叶、草木、豆苗、五谷(黍、稻)、桑麻、菊花、麦苗

农具:锄、犁、耒耜

人:野老、牧童、农夫、樵夫、渔夫、林叟、山客、隐者

与隐逸有关的意象

景物:野径、空林、空山、孤云、古寺、古木、暮钟、菊花、采薇

人物:五柳、接舆、伯夷、叔齐、寺僧、幽人、林叟

山水田园诗意境的特点:清幽静谧、清冷荒僻、远离尘俗(与明争暗斗的官场形成对比)

田 家

欧阳修

绿桑高下映平川,赛罢田神笑语喧。

林外鸣鸠春雨歇,屋头初日杏花繁。

夏日田园杂兴(其一)

范成大

采菱辛苦废犁锄,血指流丹鬼质枯。

无力买田聊种水,近来湖面亦收租。

(1)两首诗都描绘了农村生活,但各有侧重,请简要分析。

(1)两首诗都描绘了农村生活,但各有侧重,请简要分析。

欧阳诗主要描写农村风光的优美,表现农民生活的愉悦与满足。

范诗主要刻画官府对农民的残酷剥削,表现农民劳作的艰辛和生存的艰难。

其实是问诗的主题

二、咏物抒怀诗

内容上以某一物为描写对象,抓住其某些特征着意描摹。思想上往往是托物言志。由物到人,由实到虚,写出精神品格。这类诗先秦两汉已出现,唐以后佳作渐多。如陆游的《卜算子·咏梅》、于谦的《石灰吟》、王冕的《墨梅》等等,都是借自然之物,抒自己心志的名篇。

①以物象为题;②咏(题、赠、赞)+物象

形似——实写其形态、色泽特征,所处环境等

[曲尽其妙]

神似——由物到人,由实到虚,写出精神品质。

[不滞于物]

内容特点:咏物言志,借所咏之物表达自己的志向、志趣或品质;或表达自己对生活的思考、对人事的评价

常用手法:托物言志。象征、比喻、拟人、对比、烘托

分析角度:物与人的相同点(物我合一的结合点),重点把握①写的什么物,有什么特征。②寄托什么志。

咏物诗的常见意象

1、 树木类:

竹:气节 积极向上

松柏:坚挺 傲岸 坚强 生命力

梧桐:凄凉、凄苦、悲伤的象征

柳:送别 留恋 伤感 春天的美好

2、 花草类:

兰:高洁

牡丹:富贵 美好

草: 生命力强 离恨 身份、地位的卑微

岁寒三友(松、竹、梅):象征人坚强的品格

丁香,指愁思或情结,

红豆:男女爱情的信物

菊:隐逸 高洁 脱俗

莲:高洁、与“怜”谐音,表示爱情

3、动物类

猿猴:哀伤 凄厉

沙鸥:飘零 伤感

燕子:表现春光的美好,传达惜春之情。

鸿雁:书信 游子思乡怀亲之情和羁旅伤感。

子规(杜鹃鸟):传说为蜀帝杜宇的魂魄所化。常夜鸣,声音凄切,其鸣若曰不如归去,包含着哀怨、冤屈、思乡的复杂情感。

鹧鸪鸟:其鸣极似“行不得也哥哥”,故往往代表离愁别绪。(江晚正愁余,山深闻鹧鸪)

蝉:高洁;寒蝉:悲凉哀愁

咏物抒怀诗的思想内容。

表达不愿媚俗、不愿同流合污,坚持个性、保持清白的高尚情操。

表达报国无门、怀才不遇的伤感。

通过某种事物或事情的触动,进而引发出自己的某种人生感悟、生活哲理。厌恶官场,追求自由、隐逸、淡泊闲适等的生活。

蝶恋花

晏几道

千叶早梅夸百媚。笑面凌寒,内样妆先试。月脸冰肌香细腻。风流新称东君意。

一捻年光春有味。江北江南,更有谁相比。横玉声中吹满地。好枝长恨无人寄。

词的上片运用了哪些修辞手法?写了梅花怎样的特点?(6分)

词的上片运用了哪些修辞手法?写了梅花怎样的特点?(6分)

2、手法①拟人,写梅花先试妆;②比喻,写梅花如月如冰般洁白;(手法各1分,分析1分)特点:①娇媚②色白③笑对严寒(任意2点,2分)

三、即事感怀诗

(送别、羁旅、思乡怀人诗)

一、即事感怀诗

古人常以“即事”为题写诗,因一点事由而生发,抒写心中的感慨。例如怀亲、送友、思乡、赠人、人生感悟、闲情逸趣等等。

二、即事感怀诗鉴赏要点

1、“事”:什么事触发了作者的思绪

2、“怀”: 诗人因为所遇之事抒发了什么感怀

三、即事感怀诗分类

1、思乡怀人诗

2、送别诗

3、喻理诗

春夕酒醒

皮日休

四弦才罢醉蛮奴, 酃醁馀香在翠炉。

夜半醒来红蜡短, 一枝寒泪作珊瑚。

注:①皮日休:晚唐诗人,半生坎坷。本诗为其中年所作。②酃醁(línɡ lù):美酒名。

(1)三四句运用的哪些手法,表达了作者何种情感?(6分)

(1)三四句运用的哪些手法,表达了作者何种情感?(6分)

3、手法:比喻和拟人(情景交融也可)。将残烛比作珊瑚,生动形象,绮美多姿;“寒泪”的形象则使人仿佛看到那红烛消融的一刻,似流着伤心之泪,诗人使用拟人手法,不仅把“红蜡”写得形神毕肖,而且熔铸了自己半生坎坷的身世,平添一分酸楚与凄凉。物我一体,情景交融。

惜别送别诗

古代由于交通不便,通讯极不发达,亲人朋友之间往往一别数载难以相见,故古人特别看重离别。离别之际,人们往往设酒饯别,折柳相送,有时还要吟诗话别,因此离情别绪就成为古代文人一个永恒的主题。

因各人的情况不同,故送别诗所写的具体内容及思想倾向往往有别。有的直接抒写离别之情,有的借以一吐胸中积愤或表明心志,有的重在写离愁别恨,有的重在激励劝勉、鼓励、安慰,有的兼而有之。

形式标志:

标题中有“送”或“别”等字眼;

基本主题:

依依不舍的留念;

情深意长的勉励;

坦陈心志的告白;

别后情境的想象、担忧与对友人的思念。

感彩:

依恋与不舍——低沉哀婉,伤感惆怅;

安慰与祝愿——旷达刚健,乐观向上。

送友人

李白

青山横北郭,白水绕东城。

此地一为别,孤蓬万里征。

浮云游子意,落日故人情。

挥手自兹去,萧萧班马鸣。

(1)《送友人》第三联是用哪种修辞来表达“游子意”、“故人情”的?请简要赏析。(3分)

(1)《送友人》第三联是用哪种修辞来表达“游子意”、“故人情”的?请简要赏析

比喻。(1分)

浮云飘忽隐喻游子漂泊不定,落日缓缓隐喻故人依依惜别之情,(1分)

生动形象地传达出了“游子意”、“故人情”。(1分)

思乡怀人诗

“问世间情为何物,直叫人生死相许”,这就是人间最难舍的情——亲情。古人由于道路崎岖难行,交通工具落后,一别动辄多年,再会难期,因而古人常用诗词的形式来表达自己对故乡、对远方亲友的思念,所以,表达游子浓郁的乡愁、乡情、乡思是古代诗歌常见的一种主题。

思乡诗往往和战争、羁旅、宦游生活联系在一起,反映征人、旅客、流落他乡的失意之人厌倦战争(漂泊生活),渴望回到家乡,与妻子团聚,渴望过安宁的平静生活的愿望。

思乡缘由:

战乱频仍;山长水阔;久戍边关;宦游不归。

常见思想情感:

羁旅愁思:张继《枫桥夜泊》

思念亲友:王维《九月九日忆山东兄弟》

征人思乡:李益《夜上受降城闻笛》

闺中怀人:王昌龄《闺怨》

如何表达:

触景伤情:何事吟余忽惆怅,村桥原树似吾乡

感时生情:中秋望月;重阳登高;伤春悲秋;日暮思归

托物传情:月、雁、笛、柳

因梦寄情:夜来有梦登归路,不到桐庐已及明

抒情角度:

直接抒情 间接抒情

意象:

驿道 征铎 马 船 杜鹃 鸿雁 客 浮萍 飞蓬

要点:

漂泊无依 浪迹天涯 归期遥遥 孤苦寂寞 思乡思亲

除夜宿石头驿 戴叔伦

旅馆谁相问?寒灯独可亲。一年将尽夜,万里未归人。

寥落悲前事,支离笑此身。愁颜与衰鬓,明日又逢春。

注:此诗作于诗人晚年任抚州(今属江西)刺史时期。据记载,戴叔伦晚年在抚州时曾被诬拿问,后得昭雪。此诗当作:于诗人晚年任抚州刺史时期

(1)诗的前四句刻画了一个怎样的形象?请简要说明。

(2)试赏析尾联中“又”字的妙处。

(1)诗的前四句刻画了一个怎样的形象?请简要说明。

①刻画出一位羁旅思乡者的形象。(2分)

②除夕之夜,诗人无离故乡,滞留驿舍,无人问候,只有寒灯为伴,孤独凄凉。(3分)

(2)试赏析尾联中“又”字的妙处。

①又,再一次。(1分)

②愁苦叹息中又迎来了一个新春。(1分)

③用在这里加重了语气,表达的是诗人年年岁岁不变的际遇和一年不如一年的凄惨命运,透露出人生迟暮、前景渺茫的无奈悲凉心境。(3分)

闺怨、宫怨诗

闺怨诗以女性心态为描写对象,有浓重的感伤色调,细腻的心理描写。从创作特色上说,闺怨诗从整体而言,都呈现出一种婉约缠绵幽怨感伤之美,悠长含蓄,有无尽之味。

闺怨诗都以女性为描写对象,“怨”是这类诗的基调。

宫怨诗专写古代帝王宫中宫女以及失宠后起的怨情。

闺怨诗则主要抒写古代民间弃妇和思妇(包括征妇、商妇、游子妇等)的忧伤,或者少女怀春、思念情人的感情。

闺怨诗的模式:别离──盼望──孤单。

闺怨诗所抒写的内容情感大体有:

一是表现妇女对出征在外的丈夫的思念,表达对战争的厌恶或鼓励丈夫建功立业的情怀;

二是表达对出门在外的丈夫的思念,表达女子的柔情别绪,忧愁伤感;

三是表现宫中女子对自由被禁锢、遭人冷落的处境的怨恨,表达对自由和幸福生活的向往。

四写春光(青春)易逝,光阴不再的感伤。

赠内人①

张祜

禁门②宫树月痕过,媚眼唯看宿鹭窠③。

斜拔玉钗灯影畔,剔开红焰④救飞蛾。

【注】①内人:大内(皇宫)中人,指宫女。她们一入深宫内院,就与外界隔绝,被剥夺了自由和人生幸福。②禁门:宫门。③窠:巢穴。④红焰:指灯芯。

(1)诗歌塑造了一个怎样的宫女形象?请结合诗句简要分析。(6分)

(1)诗歌塑造了一个怎样的宫女形象?请结合诗句简要分析。(6分)

一位凄凉孤寂、青春虚度又善良美貌的宫女。(2分)“媚眼”表现少女的美貌,(1分)身在禁宫,与世隔绝。“唯看”体现出女子的孤寂,凄凉,只有枝头的一窝栖止的飞鸟才可以陪伴她。(2分)“斜拔”“剔开”“救”一系列的动作体现出少女的善良,不忍心飞蛾扑火死去。(1分)

四、怀古咏史诗

以历史为主要内容,对历史人物的功过、历史事件的成败、朝代的兴衰发表评论,抒发感慨。或感怀身世,或借古讽今,或怀古论事。

咏史怀古诗特点

形式标志:标题中有古迹、古人名,或在古迹、古人前冠以“咏”,或在古迹、古人后加“怀古”、“咏怀”等。

诗歌的内容一般为:描写此地眼前的衰败、荒凉、萧条,或描述历史事件的经过,抒发感慨;

表达感情:

①表达像古人那样建立功业的志向,抒发对古人的缅怀之情

②抒发昔盛今衰的感慨,暗含对现实的不满甚至批判,多借古讽今

③忧国伤时,揭露统治者的昏庸腐朽,同情下层人民的疾苦,担忧国家民族的前途命运。

④悲叹年华消逝,壮志难酬。

常用鉴赏术语:

对历史盛衰无常的慨叹 凭古吊今、怀古伤今

表达自己怀才不遇的愤懑

借古讽今(讽当朝统制者昏庸:苛税/大兴土木/战乱/荒淫无度/无能)

王昭君

[唐]李商隐①

毛延寿画欲通神,忍为黄金不顾人。

马上琵琶行万里,汉宫长有隔生春②。

①李商隐,晚唐诗人,仕途坎坷不遇。②隔生春,指春天年复一年过去,汉宫里像昭君那样被冷落的宫女,年年都有。

和聂仪部明妃曲

[明]李攀龙

天山雪后北风寒,抱得琵琶马上弹。

曲罢不知青海月,徘徊犹作汉宫看。

聂仪部是作者的好友,他曾有一首《明妃曲》见赠,作者以此诗唱和酬答。明妃,即王昭君,晋时因避司马昭讳,改称王明君,亦称明妃。

(1)两首诗均围绕王昭君这一历史人物展开,情感有何不同?请作简要分析。(6分)

(1)两首诗均围绕王昭君这一历史人物展开,情感有何不同?请作简要分析。

李商隐的《王昭君》,借古讽今,以毛延寿制造一个又一个昭君的悲剧,来隐射当时一手遮天、认钱认势不认人、压制有才之人的宦官、军阀以及朋党之流,造成寒士被排挤压制的社会现实。整首诗抒发诗人怀才不遇的愤懑感伤。

李攀龙《和聂仪部明妃曲》,独辟蹊径写古人,通过设想王昭君远嫁塞外后,对汉宫依然无限眷恋,曲罢竟误以“青海月”为汉月的情景,状其对汉朝的依恋之深,幽怨之长。

五、边塞征战诗

从先秦就有了以边塞、战争为题材的诗,发展到唐代,由于战争频繁,统治者重武轻文,士人邀功边庭以博取功名比由科举进身容易得多,加之盛唐那种积极用世、昂扬奋进的时代气氛,于是奇情壮丽的边塞诗便大大发展起来了,形成一个新的诗歌流派,其代表人物是高适、岑参、王昌龄。

题材:

A.将士建立军功的壮志,边地生活的艰辛,战争的酷烈场面,将士的思家情绪;

B.边塞风光,边疆地理,民族风情,民族交往等各个方面。其中以前者为主要题材。

情感:

A.主战思想(讴歌边关将士的奉献精神、意欲建功立业的豪情、报效祖国的激情、抨击主降派、讽刺当朝无能)

B.反战情绪(环境的恶劣、塞外生活的艰辛、连年征战的痛苦、思念亲人的悲伤、征士的乡愁和家中妻子的离恨)

C.歌颂祖国边塞的大好河山、惊异于塞外绝域那种迥异于中原的风光

边塞诗中的自然意象

边塞诗中常见的景物:秋月、雪山、大漠、孤城、边关、黄河、长云、雨雪、风沙;

边塞诗中常见的战事意象:金鼓、旌旗、烽火、长云、戈矛剑戟、 斧钺刀铩、雁飞鹰扬 、箭飞马走 ;

边塞诗中常见的地名:(胡 羌 羯 夷指少数民族) 碛西 轮台 龟兹 夜郎;天山、阴山、受降城、玉门关、关山、阳关、凉州、楼兰。

边塞诗中常见的乐器:羌笛、琵琶、胡笳、芦管、角、鼓。

从军行

陈羽

海畔①风吹冻泥裂,枯桐叶落枝梢折。

横笛闻声不见人,红旗直上天山雪。

武威送刘判官赴碛西行军

岑参

火山五月行人少,看君马去疾如鸟。

都护行营太白②西,角声一动胡天晓。

注:①海畔:湖边 ②太白:即金星。古时认为太白星是西方之星,也是西方之神,古人认为它的出现在某种惰现下预示敌人的败亡。

两首诗的第四句都是写“军”,它们分别运用了什么表现手法?表达了什么情感?请简要分析(6分)

两首诗的第四句都是写“军”,它们分别运用了什么表现手法?表达了什么情感?请简要分析(6分)

(1)陈诗“红旗直上天山雪”运用借代的方法。(1分)“红旗”代指军队。不言人而自有人在。“红旗直上”写出冰天雪地中行军,队伍不乱,勇猛直上,(1分)画面生机勃然,展现的是唐军将士高昂的士气和一往无前的精神。(1分)

(2)岑诗“角声一动胡天晓”运用象征的手法,(1分)号角将胡天惊晓,本来是拂晓到来军营便吹号角,实际上意味着只要一声号令,唐军便可决胜,一扫黑暗,使西域重见光明。(1分)表达了诗人对这次出征抵抗取得胜利的美好祝愿。(1分)(如答比喻、夸张手法的,且分析的对,情感也对的给1分)

六、哲理诗

哲理诗通过对具体事物的描述、议论,来寄寓或阐发某种哲理。有的直接点明主题,有的含而不露,引人思考。内容多种多样,涉及自然、社会、人生、理想、爱情、艺术等方面。

哲理诗说理形式

借景说理

即事说理

托物说理

借景说理

观书有感 [宋] 朱熹

半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊。

问渠哪得清如许,为有源头活水来

比喻只有不断地从生活中吸取养料才能写出富有活力的动人心弦的好作品。

即事说理

《诫子弟》

[清] 何绍基

千里传书只为墙,让人三尺又何妨。

万里长城今犹在,不见当年秦始皇。

清朝诗人何绍基在京当官,一天收到来自家乡湖南的书信,说他家人为三尺屋地跟邻居争吵起来,要求他出面帮助打官司,诗人看信后只写了一首诗寄回,家人看了此诗后,就平息了一场风波。

全诗喻理警世,人生在世,不过百年,点滴小利,转眼即逝,何必为“三尺地”而败坏自己的品德!

托物说理

画眉鸟

[宋]欧阳修

百啭千声随意移,山花红紫对高低。

始知锁向金笼听,不及林间自在啼。

此诗是他受排挤从朝中被贬到安徽滁州时所写。

悟出万物贵自由之意,宇宙万物之美在能自由自在。

谢谢观看

古诗词鉴赏

诗歌分类归纳赏析

"诗者,感其况而述其心,发乎情而施乎艺也"诗歌是世界上最古老、最基本的文学形式,是一种阐述心灵的文学体裁,而诗人则需要掌握成熟的艺术技巧,并按照一定的音节、声调和韵律的要求,用凝练的语言、充沛的情感以及丰富的意象来高度集中地表现社会生活和人类精神世界。

诗歌发展历程

《诗经》→ 《楚辞》→乐赋→汉乐府诗→魏晋南北朝民歌→唐诗→宋词→元曲→明清诗歌→近代诗、现代诗

古诗分类

按音律分类:诗、词、曲

按表达方式分类:叙事诗、抒情诗、哲理诗

按内容分类:写景抒情诗、咏物言志诗、即事感怀诗、怀古咏史诗、边塞征战诗、山水田园诗、送别诗、闺怨、宫怨诗、羁旅诗、怀人思乡诗、忧国伤时诗、建功报国诗、人生际遇诗、闲适隐逸诗、生活杂感诗

诗

古体诗

四言古诗:出现最早

五言古诗:成熟于汉代

七言古诗:成熟于唐代

近体诗

(格律诗)

绝句

律诗

五言绝句 :如王之涣《登颧鹊楼》

七言绝句:如杜牧《泊秦淮》

五言律诗:如杜甫《春望》

七言律诗:如杜甫《登高》

排律

词

曲

乐府诗

(又称“诗余”、“长短句”、“倚声”、“填词”)

散曲 :小令和套数

杂剧

一、写景抒情诗

(山水田园诗)

写景抒情诗:歌咏山水名胜、描写自然景色的抒情诗歌。古代有些诗人由于不满现实,常寄情于山水,通过描绘江湖风光、自然风景平寄寓自己的思想感情。这类诗常将要抒发的情感寄寓在后描写的景物之中,这就是人们常说的寓情于景。其风格清新自然。写景是手段,抒情是目的。

写景手法

⒈描写景物的角度、顺序。

远景、近景;远近结合 ;从上到下、

上下结合;俯视、仰视;俯仰结合、

五觉变化或结合(感觉、听觉、视觉 、味觉、触觉)可以派生通感修辞等

杜鹃声里斜阳暮。《踏莎行》秦观。

明月松间照,清泉石上流。

竹喧归浣女,莲动下渔舟。《山居秋暝》王维

2、描写景物的技巧。

①虚实结合(现实与想象、神话,正面描写、侧面描写)

槲叶落山路,枳花明驿墙。因思杜陵梦,凫雁满回塘《商山早行》

②映衬、衬托(以动衬静)、动静结合。

蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽。王籍《入若邪溪》

③明、暗对比(色彩明暗冷暖的搭配)等。

两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。《绝句》杜甫青山横北郭,白水绕东城。《送友人》 ;

④以小见大

窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船;《绝句》杜甫

⑤ 粗笔勾勒(白描)和细部描绘(细描)相结合

千山鸟飞绝,万径人踪灭

孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪;《江雪》(柳宗元)

⑥比兴手法。

惊风乱飐芙蓉水,密雨斜侵薜荔墙。(柳宗元)

⑦拟人手法

“景”“情”关系及派生出的手法(抒情手法)

借景抒情、寓情于景、情景交融、触景生情。

故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。

孤帆远影碧空尽,惟见长江天际流。《送孟浩然之广陵》李白

反衬:乐景写哀情、哀景写乐情。

云霞出海曙,梅柳渡江春。淑气催黄鸟,晴光传绿蘋。

正衬:乐景写乐情、 哀景写哀情

惊风乱飐芙蓉水,密雨斜侵薜荔墙。(柳宗元)

(景情关系:以乐景写哀,以哀景写乐,一倍增其哀乐。)

用典抒情。 随意春芳歇,王孙自可留。

直接抒情(直抒胸臆)

写景抒情诗意境特征

宏阔——雄浑壮阔、苍莽深远、幽静高远。

细腻——恬淡闲适、清新自然、欢快风趣、幽静优美、宁静、缠绵、婉转、朦胧。

喧闹 ——热烈、高亢、繁华、华美。

清冷——孤寂凄凉、暗淡萧条、沉郁烦闷、寂寞惆怅。

浣溪沙 红蓼渡头秋正雨

薛昭蕴 (唐代)

红蓼渡头秋正雨⑴,印沙鸥迹自成行,整鬟飘袖野风香⑵。

不语含嚬深浦里⑶,几回愁煞棹船郎,燕归帆尽水茫茫。

【注】⑴蓼(liǎo):一年生草本植物,多生于水中,味苦,可作药用。红蓼:开红花的水蓼。⑵整鬟:梳理发鬟。⑶含嚬(也作“颦”):愁眉不展。浦:水滨。

(1)词的上片是如何描写一幅秋雨渡头待人图的?营造了一种什么样的氛围?(5分)

(1)词的上片是如何描写一幅秋雨渡头待人图的?营造了一种什么样的氛围?(5分)

1、视觉、听觉和嗅觉相结合。

诗人在听觉上的听到风雨声,在视觉上看到了热色的红蓼花,成行的沙鸥足迹和盛装的佳人,在嗅觉上的闻到了野花的芳香。营造了一种苍凉寂寞的凄清氛围。

描写的角度

一枝一叶总关情

山水田园诗属于写景诗的范畴,侧重于歌咏自然景物中的山水田园。古代优秀的山水田园诗,都是佳山胜水的自然美在艺术上的再现,因而具有强烈的艺术感染力,给人以美的享受。这类诗歌的主要特点就是“一切景语皆情语”,亦即作者笔下的山水自然景物都融入了作者的主观情愫,或者借景抒情,或者情景交融。山水田园诗的代表人物主要有谢灵运、陶渊明、孟浩然、王维、范成大、杨万里等,李白、杜甫、欧阳修、苏轼等也有大量描写山水的佳作。

山水诗源于南朝谢灵运,田园诗源于晋代陶渊明,以唐代王维、孟浩然为代表。

这类诗以描写自然风光、农村景物以及安逸恬淡的隐居生活见长。诗境隽永优美,风格恬静淡雅,语言清丽洗练,多用白描手法。诗的中间两联往往对仗工整。

分析重点:景物特征(以描写为主,写人写景写场面)

主题:①对现实不满,归隐田园,钟情山水;

②描绘山川美景,热爱祖国河山;热爱大自然的美好情趣

③厌弃官场黑暗,抒发恬淡闲适情调,表达自己决不同流合污的高洁品格。

④对景物描写和诗人对生活的思考,揭示引人深思的哲理。

鉴赏中常用到的术语:

思想内容 —— 热爱自然 向往自由 归隐 闲适淡泊 悠然自得

表现手法 —— 借景抒情 情景交融 白描 动静结合 以动衬静

语言特点 —— 清新自然 质朴自然 清新洗练

山水田园诗的常见意象

景物:郭外、郊外、山林、田园(水田、田家)、墟落、炊烟、草屋、柴门、荆扉

动物:鸡、犬、牛、羊、蚕、蛙、白鹭、黄鹂

植物:麦苗、桑叶、草木、豆苗、五谷(黍、稻)、桑麻、菊花、麦苗

农具:锄、犁、耒耜

人:野老、牧童、农夫、樵夫、渔夫、林叟、山客、隐者

与隐逸有关的意象

景物:野径、空林、空山、孤云、古寺、古木、暮钟、菊花、采薇

人物:五柳、接舆、伯夷、叔齐、寺僧、幽人、林叟

山水田园诗意境的特点:清幽静谧、清冷荒僻、远离尘俗(与明争暗斗的官场形成对比)

田 家

欧阳修

绿桑高下映平川,赛罢田神笑语喧。

林外鸣鸠春雨歇,屋头初日杏花繁。

夏日田园杂兴(其一)

范成大

采菱辛苦废犁锄,血指流丹鬼质枯。

无力买田聊种水,近来湖面亦收租。

(1)两首诗都描绘了农村生活,但各有侧重,请简要分析。

(1)两首诗都描绘了农村生活,但各有侧重,请简要分析。

欧阳诗主要描写农村风光的优美,表现农民生活的愉悦与满足。

范诗主要刻画官府对农民的残酷剥削,表现农民劳作的艰辛和生存的艰难。

其实是问诗的主题

二、咏物抒怀诗

内容上以某一物为描写对象,抓住其某些特征着意描摹。思想上往往是托物言志。由物到人,由实到虚,写出精神品格。这类诗先秦两汉已出现,唐以后佳作渐多。如陆游的《卜算子·咏梅》、于谦的《石灰吟》、王冕的《墨梅》等等,都是借自然之物,抒自己心志的名篇。

①以物象为题;②咏(题、赠、赞)+物象

形似——实写其形态、色泽特征,所处环境等

[曲尽其妙]

神似——由物到人,由实到虚,写出精神品质。

[不滞于物]

内容特点:咏物言志,借所咏之物表达自己的志向、志趣或品质;或表达自己对生活的思考、对人事的评价

常用手法:托物言志。象征、比喻、拟人、对比、烘托

分析角度:物与人的相同点(物我合一的结合点),重点把握①写的什么物,有什么特征。②寄托什么志。

咏物诗的常见意象

1、 树木类:

竹:气节 积极向上

松柏:坚挺 傲岸 坚强 生命力

梧桐:凄凉、凄苦、悲伤的象征

柳:送别 留恋 伤感 春天的美好

2、 花草类:

兰:高洁

牡丹:富贵 美好

草: 生命力强 离恨 身份、地位的卑微

岁寒三友(松、竹、梅):象征人坚强的品格

丁香,指愁思或情结,

红豆:男女爱情的信物

菊:隐逸 高洁 脱俗

莲:高洁、与“怜”谐音,表示爱情

3、动物类

猿猴:哀伤 凄厉

沙鸥:飘零 伤感

燕子:表现春光的美好,传达惜春之情。

鸿雁:书信 游子思乡怀亲之情和羁旅伤感。

子规(杜鹃鸟):传说为蜀帝杜宇的魂魄所化。常夜鸣,声音凄切,其鸣若曰不如归去,包含着哀怨、冤屈、思乡的复杂情感。

鹧鸪鸟:其鸣极似“行不得也哥哥”,故往往代表离愁别绪。(江晚正愁余,山深闻鹧鸪)

蝉:高洁;寒蝉:悲凉哀愁

咏物抒怀诗的思想内容。

表达不愿媚俗、不愿同流合污,坚持个性、保持清白的高尚情操。

表达报国无门、怀才不遇的伤感。

通过某种事物或事情的触动,进而引发出自己的某种人生感悟、生活哲理。厌恶官场,追求自由、隐逸、淡泊闲适等的生活。

蝶恋花

晏几道

千叶早梅夸百媚。笑面凌寒,内样妆先试。月脸冰肌香细腻。风流新称东君意。

一捻年光春有味。江北江南,更有谁相比。横玉声中吹满地。好枝长恨无人寄。

词的上片运用了哪些修辞手法?写了梅花怎样的特点?(6分)

词的上片运用了哪些修辞手法?写了梅花怎样的特点?(6分)

2、手法①拟人,写梅花先试妆;②比喻,写梅花如月如冰般洁白;(手法各1分,分析1分)特点:①娇媚②色白③笑对严寒(任意2点,2分)

三、即事感怀诗

(送别、羁旅、思乡怀人诗)

一、即事感怀诗

古人常以“即事”为题写诗,因一点事由而生发,抒写心中的感慨。例如怀亲、送友、思乡、赠人、人生感悟、闲情逸趣等等。

二、即事感怀诗鉴赏要点

1、“事”:什么事触发了作者的思绪

2、“怀”: 诗人因为所遇之事抒发了什么感怀

三、即事感怀诗分类

1、思乡怀人诗

2、送别诗

3、喻理诗

春夕酒醒

皮日休

四弦才罢醉蛮奴, 酃醁馀香在翠炉。

夜半醒来红蜡短, 一枝寒泪作珊瑚。

注:①皮日休:晚唐诗人,半生坎坷。本诗为其中年所作。②酃醁(línɡ lù):美酒名。

(1)三四句运用的哪些手法,表达了作者何种情感?(6分)

(1)三四句运用的哪些手法,表达了作者何种情感?(6分)

3、手法:比喻和拟人(情景交融也可)。将残烛比作珊瑚,生动形象,绮美多姿;“寒泪”的形象则使人仿佛看到那红烛消融的一刻,似流着伤心之泪,诗人使用拟人手法,不仅把“红蜡”写得形神毕肖,而且熔铸了自己半生坎坷的身世,平添一分酸楚与凄凉。物我一体,情景交融。

惜别送别诗

古代由于交通不便,通讯极不发达,亲人朋友之间往往一别数载难以相见,故古人特别看重离别。离别之际,人们往往设酒饯别,折柳相送,有时还要吟诗话别,因此离情别绪就成为古代文人一个永恒的主题。

因各人的情况不同,故送别诗所写的具体内容及思想倾向往往有别。有的直接抒写离别之情,有的借以一吐胸中积愤或表明心志,有的重在写离愁别恨,有的重在激励劝勉、鼓励、安慰,有的兼而有之。

形式标志:

标题中有“送”或“别”等字眼;

基本主题:

依依不舍的留念;

情深意长的勉励;

坦陈心志的告白;

别后情境的想象、担忧与对友人的思念。

感彩:

依恋与不舍——低沉哀婉,伤感惆怅;

安慰与祝愿——旷达刚健,乐观向上。

送友人

李白

青山横北郭,白水绕东城。

此地一为别,孤蓬万里征。

浮云游子意,落日故人情。

挥手自兹去,萧萧班马鸣。

(1)《送友人》第三联是用哪种修辞来表达“游子意”、“故人情”的?请简要赏析。(3分)

(1)《送友人》第三联是用哪种修辞来表达“游子意”、“故人情”的?请简要赏析

比喻。(1分)

浮云飘忽隐喻游子漂泊不定,落日缓缓隐喻故人依依惜别之情,(1分)

生动形象地传达出了“游子意”、“故人情”。(1分)

思乡怀人诗

“问世间情为何物,直叫人生死相许”,这就是人间最难舍的情——亲情。古人由于道路崎岖难行,交通工具落后,一别动辄多年,再会难期,因而古人常用诗词的形式来表达自己对故乡、对远方亲友的思念,所以,表达游子浓郁的乡愁、乡情、乡思是古代诗歌常见的一种主题。

思乡诗往往和战争、羁旅、宦游生活联系在一起,反映征人、旅客、流落他乡的失意之人厌倦战争(漂泊生活),渴望回到家乡,与妻子团聚,渴望过安宁的平静生活的愿望。

思乡缘由:

战乱频仍;山长水阔;久戍边关;宦游不归。

常见思想情感:

羁旅愁思:张继《枫桥夜泊》

思念亲友:王维《九月九日忆山东兄弟》

征人思乡:李益《夜上受降城闻笛》

闺中怀人:王昌龄《闺怨》

如何表达:

触景伤情:何事吟余忽惆怅,村桥原树似吾乡

感时生情:中秋望月;重阳登高;伤春悲秋;日暮思归

托物传情:月、雁、笛、柳

因梦寄情:夜来有梦登归路,不到桐庐已及明

抒情角度:

直接抒情 间接抒情

意象:

驿道 征铎 马 船 杜鹃 鸿雁 客 浮萍 飞蓬

要点:

漂泊无依 浪迹天涯 归期遥遥 孤苦寂寞 思乡思亲

除夜宿石头驿 戴叔伦

旅馆谁相问?寒灯独可亲。一年将尽夜,万里未归人。

寥落悲前事,支离笑此身。愁颜与衰鬓,明日又逢春。

注:此诗作于诗人晚年任抚州(今属江西)刺史时期。据记载,戴叔伦晚年在抚州时曾被诬拿问,后得昭雪。此诗当作:于诗人晚年任抚州刺史时期

(1)诗的前四句刻画了一个怎样的形象?请简要说明。

(2)试赏析尾联中“又”字的妙处。

(1)诗的前四句刻画了一个怎样的形象?请简要说明。

①刻画出一位羁旅思乡者的形象。(2分)

②除夕之夜,诗人无离故乡,滞留驿舍,无人问候,只有寒灯为伴,孤独凄凉。(3分)

(2)试赏析尾联中“又”字的妙处。

①又,再一次。(1分)

②愁苦叹息中又迎来了一个新春。(1分)

③用在这里加重了语气,表达的是诗人年年岁岁不变的际遇和一年不如一年的凄惨命运,透露出人生迟暮、前景渺茫的无奈悲凉心境。(3分)

闺怨、宫怨诗

闺怨诗以女性心态为描写对象,有浓重的感伤色调,细腻的心理描写。从创作特色上说,闺怨诗从整体而言,都呈现出一种婉约缠绵幽怨感伤之美,悠长含蓄,有无尽之味。

闺怨诗都以女性为描写对象,“怨”是这类诗的基调。

宫怨诗专写古代帝王宫中宫女以及失宠后起的怨情。

闺怨诗则主要抒写古代民间弃妇和思妇(包括征妇、商妇、游子妇等)的忧伤,或者少女怀春、思念情人的感情。

闺怨诗的模式:别离──盼望──孤单。

闺怨诗所抒写的内容情感大体有:

一是表现妇女对出征在外的丈夫的思念,表达对战争的厌恶或鼓励丈夫建功立业的情怀;

二是表达对出门在外的丈夫的思念,表达女子的柔情别绪,忧愁伤感;

三是表现宫中女子对自由被禁锢、遭人冷落的处境的怨恨,表达对自由和幸福生活的向往。

四写春光(青春)易逝,光阴不再的感伤。

赠内人①

张祜

禁门②宫树月痕过,媚眼唯看宿鹭窠③。

斜拔玉钗灯影畔,剔开红焰④救飞蛾。

【注】①内人:大内(皇宫)中人,指宫女。她们一入深宫内院,就与外界隔绝,被剥夺了自由和人生幸福。②禁门:宫门。③窠:巢穴。④红焰:指灯芯。

(1)诗歌塑造了一个怎样的宫女形象?请结合诗句简要分析。(6分)

(1)诗歌塑造了一个怎样的宫女形象?请结合诗句简要分析。(6分)

一位凄凉孤寂、青春虚度又善良美貌的宫女。(2分)“媚眼”表现少女的美貌,(1分)身在禁宫,与世隔绝。“唯看”体现出女子的孤寂,凄凉,只有枝头的一窝栖止的飞鸟才可以陪伴她。(2分)“斜拔”“剔开”“救”一系列的动作体现出少女的善良,不忍心飞蛾扑火死去。(1分)

四、怀古咏史诗

以历史为主要内容,对历史人物的功过、历史事件的成败、朝代的兴衰发表评论,抒发感慨。或感怀身世,或借古讽今,或怀古论事。

咏史怀古诗特点

形式标志:标题中有古迹、古人名,或在古迹、古人前冠以“咏”,或在古迹、古人后加“怀古”、“咏怀”等。

诗歌的内容一般为:描写此地眼前的衰败、荒凉、萧条,或描述历史事件的经过,抒发感慨;

表达感情:

①表达像古人那样建立功业的志向,抒发对古人的缅怀之情

②抒发昔盛今衰的感慨,暗含对现实的不满甚至批判,多借古讽今

③忧国伤时,揭露统治者的昏庸腐朽,同情下层人民的疾苦,担忧国家民族的前途命运。

④悲叹年华消逝,壮志难酬。

常用鉴赏术语:

对历史盛衰无常的慨叹 凭古吊今、怀古伤今

表达自己怀才不遇的愤懑

借古讽今(讽当朝统制者昏庸:苛税/大兴土木/战乱/荒淫无度/无能)

王昭君

[唐]李商隐①

毛延寿画欲通神,忍为黄金不顾人。

马上琵琶行万里,汉宫长有隔生春②。

①李商隐,晚唐诗人,仕途坎坷不遇。②隔生春,指春天年复一年过去,汉宫里像昭君那样被冷落的宫女,年年都有。

和聂仪部明妃曲

[明]李攀龙

天山雪后北风寒,抱得琵琶马上弹。

曲罢不知青海月,徘徊犹作汉宫看。

聂仪部是作者的好友,他曾有一首《明妃曲》见赠,作者以此诗唱和酬答。明妃,即王昭君,晋时因避司马昭讳,改称王明君,亦称明妃。

(1)两首诗均围绕王昭君这一历史人物展开,情感有何不同?请作简要分析。(6分)

(1)两首诗均围绕王昭君这一历史人物展开,情感有何不同?请作简要分析。

李商隐的《王昭君》,借古讽今,以毛延寿制造一个又一个昭君的悲剧,来隐射当时一手遮天、认钱认势不认人、压制有才之人的宦官、军阀以及朋党之流,造成寒士被排挤压制的社会现实。整首诗抒发诗人怀才不遇的愤懑感伤。

李攀龙《和聂仪部明妃曲》,独辟蹊径写古人,通过设想王昭君远嫁塞外后,对汉宫依然无限眷恋,曲罢竟误以“青海月”为汉月的情景,状其对汉朝的依恋之深,幽怨之长。

五、边塞征战诗

从先秦就有了以边塞、战争为题材的诗,发展到唐代,由于战争频繁,统治者重武轻文,士人邀功边庭以博取功名比由科举进身容易得多,加之盛唐那种积极用世、昂扬奋进的时代气氛,于是奇情壮丽的边塞诗便大大发展起来了,形成一个新的诗歌流派,其代表人物是高适、岑参、王昌龄。

题材:

A.将士建立军功的壮志,边地生活的艰辛,战争的酷烈场面,将士的思家情绪;

B.边塞风光,边疆地理,民族风情,民族交往等各个方面。其中以前者为主要题材。

情感:

A.主战思想(讴歌边关将士的奉献精神、意欲建功立业的豪情、报效祖国的激情、抨击主降派、讽刺当朝无能)

B.反战情绪(环境的恶劣、塞外生活的艰辛、连年征战的痛苦、思念亲人的悲伤、征士的乡愁和家中妻子的离恨)

C.歌颂祖国边塞的大好河山、惊异于塞外绝域那种迥异于中原的风光

边塞诗中的自然意象

边塞诗中常见的景物:秋月、雪山、大漠、孤城、边关、黄河、长云、雨雪、风沙;

边塞诗中常见的战事意象:金鼓、旌旗、烽火、长云、戈矛剑戟、 斧钺刀铩、雁飞鹰扬 、箭飞马走 ;

边塞诗中常见的地名:(胡 羌 羯 夷指少数民族) 碛西 轮台 龟兹 夜郎;天山、阴山、受降城、玉门关、关山、阳关、凉州、楼兰。

边塞诗中常见的乐器:羌笛、琵琶、胡笳、芦管、角、鼓。

从军行

陈羽

海畔①风吹冻泥裂,枯桐叶落枝梢折。

横笛闻声不见人,红旗直上天山雪。

武威送刘判官赴碛西行军

岑参

火山五月行人少,看君马去疾如鸟。

都护行营太白②西,角声一动胡天晓。

注:①海畔:湖边 ②太白:即金星。古时认为太白星是西方之星,也是西方之神,古人认为它的出现在某种惰现下预示敌人的败亡。

两首诗的第四句都是写“军”,它们分别运用了什么表现手法?表达了什么情感?请简要分析(6分)

两首诗的第四句都是写“军”,它们分别运用了什么表现手法?表达了什么情感?请简要分析(6分)

(1)陈诗“红旗直上天山雪”运用借代的方法。(1分)“红旗”代指军队。不言人而自有人在。“红旗直上”写出冰天雪地中行军,队伍不乱,勇猛直上,(1分)画面生机勃然,展现的是唐军将士高昂的士气和一往无前的精神。(1分)

(2)岑诗“角声一动胡天晓”运用象征的手法,(1分)号角将胡天惊晓,本来是拂晓到来军营便吹号角,实际上意味着只要一声号令,唐军便可决胜,一扫黑暗,使西域重见光明。(1分)表达了诗人对这次出征抵抗取得胜利的美好祝愿。(1分)(如答比喻、夸张手法的,且分析的对,情感也对的给1分)

六、哲理诗

哲理诗通过对具体事物的描述、议论,来寄寓或阐发某种哲理。有的直接点明主题,有的含而不露,引人思考。内容多种多样,涉及自然、社会、人生、理想、爱情、艺术等方面。

哲理诗说理形式

借景说理

即事说理

托物说理

借景说理

观书有感 [宋] 朱熹

半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊。

问渠哪得清如许,为有源头活水来

比喻只有不断地从生活中吸取养料才能写出富有活力的动人心弦的好作品。

即事说理

《诫子弟》

[清] 何绍基

千里传书只为墙,让人三尺又何妨。

万里长城今犹在,不见当年秦始皇。

清朝诗人何绍基在京当官,一天收到来自家乡湖南的书信,说他家人为三尺屋地跟邻居争吵起来,要求他出面帮助打官司,诗人看信后只写了一首诗寄回,家人看了此诗后,就平息了一场风波。

全诗喻理警世,人生在世,不过百年,点滴小利,转眼即逝,何必为“三尺地”而败坏自己的品德!

托物说理

画眉鸟

[宋]欧阳修

百啭千声随意移,山花红紫对高低。

始知锁向金笼听,不及林间自在啼。

此诗是他受排挤从朝中被贬到安徽滁州时所写。

悟出万物贵自由之意,宇宙万物之美在能自由自在。

谢谢观看