2023届高考一轮复习第十三节 二战后的文化与科技 课件(25张PPT)

文档属性

| 名称 | 2023届高考一轮复习第十三节 二战后的文化与科技 课件(25张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 16.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-01-27 11:18:24 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

二战后的文化与科技

《纲要下》

《选必三》

《选必二》

第19课 资本主义国家的新变化 P114

第22课 世界多极化与经济全球化 P133

第8课 现代社会的移民和多元文化 P43

第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流 P133

第15课 文化遗产:全人类共同的财富 P83

第6课 现代科技进步与人类社会发展 P29

第14课 现代医疗卫生体系与社会生活 P86

一、文化

1.世界文化多样性

(纲下 P136)

【学习聚焦】被侵略的民族不仅不同程度地接受外来文化,而且努力保护自己的传统文化,自身文化呈现出新的多样性。(选三 P69)

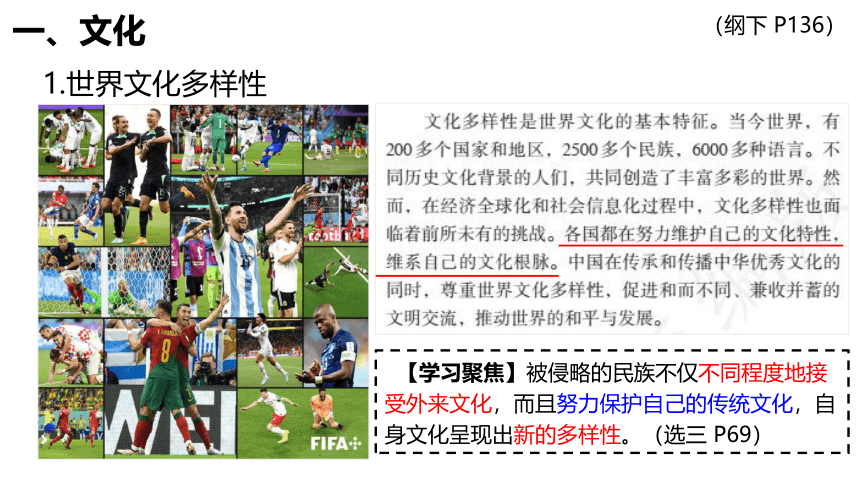

2. 美国文化

除墨西哥人之外的美国移民人口分布图

多元文化传统使美国社会始终存在着不同民族间的文化认同问题

——欧洲文化为主流的移民文化

民族和文化的多样性是美国社会的显著特征

(多元文化并存、互相交融)

(选三 P46)

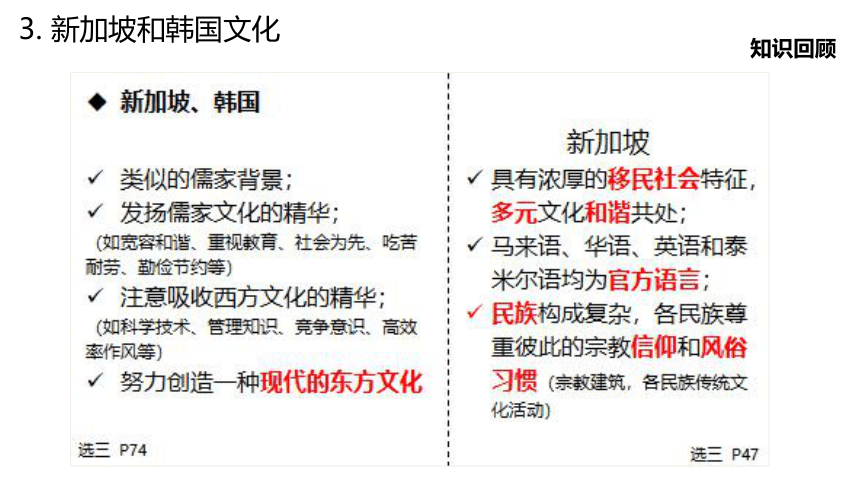

3. 新加坡和韩国文化

知识回顾

4. 印度和埃及文化

知识回顾

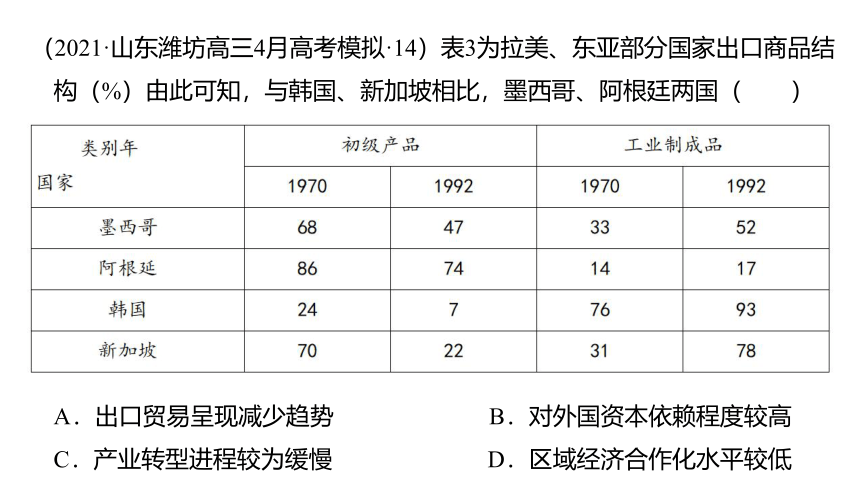

(2021·山东潍坊高三4月高考模拟·14)表3为拉美、东亚部分国家出口商品结构(%)由此可知,与韩国、新加坡相比,墨西哥、阿根廷两国( )

A.出口贸易呈现减少趋势 B.对外国资本依赖程度较高

C.产业转型进程较为缓慢 D.区域经济合作化水平较低

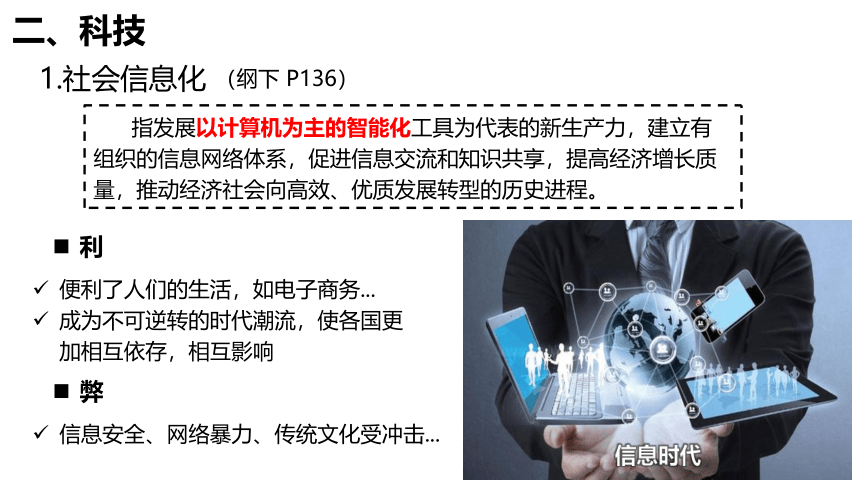

二、科技

指发展以计算机为主的智能化工具为代表的新生产力,建立有组织的信息网络体系,促进信息交流和知识共享,提高经济增长质量,推动经济社会向高效、优质发展转型的历史进程。

(纲下 P136)

信息时代

便利了人们的生活,如电子商务...

成为不可逆转的时代潮流,使各国更加相互依存,相互影响

信息安全、网络暴力、传统文化受冲击...

利

弊

1.社会信息化

(选二 P29)

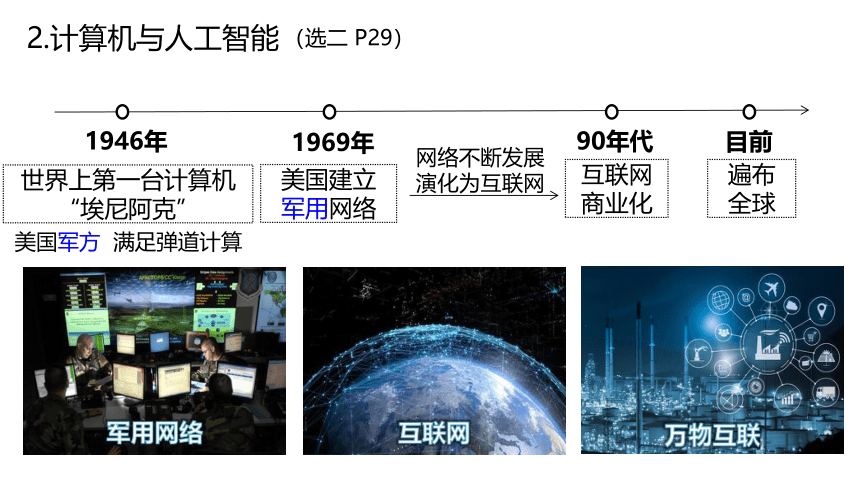

2.计算机与人工智能

网络不断发展

演化为互联网

1946年

世界上第一台计算机“埃尼阿克”

1969年

美国建立

军用网络

90年代

互联网

商业化

遍布

全球

目前

美国军方 满足弹道计算

军用网络

互联网

万物互联

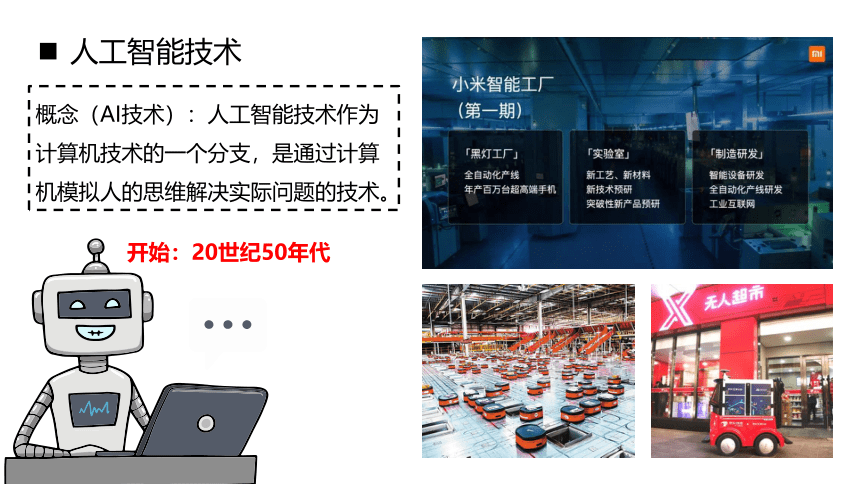

概念(AI技术):人工智能技术作为计算机技术的一个分支,是通过计算机模拟人的思维解决实际问题的技术。

人工智能技术

开始:20世纪50年代

3.航天

“东方红一号”

“斯普特尼克1号”

1957年,苏联发射世界上第一颗人造地球卫星。

1970年,中国发射第一颗人造卫星。

4.海洋

美国是世界上最先进行深海研究的国家

20世纪60年代首次潜入马里亚纳海沟。

1997年,中国自主研发的无缆水下深潜机器人成功潜入水下6000米;

2020年,中国载人潜水器“奋斗者”号,在马里亚纳海沟成功下潜突破1万米。

6.新材料

5.生物

第二次世界大战后,西方科学家发现了DNA双螺旋结构,揭示了遗传信息的构成和传递的途径。之后的半个多世纪中,微生物学、基因遗传学、生物化学和细胞学等生物学的分支突飞猛进。

高分子材料、纳米材料、生态环境材料、生物医用材料等新材料被广泛应用到生产生活中。

纳米材料:是指在三维空间中至少有一维处于纳米尺寸(1—100 nm),1纳米=1毫微米(即十亿分之一米)或由它们作为基本单元构成的材料,这大约相当于10—1000个原子紧密排列在一起的尺度。

7. 医疗卫生事业

知识回顾

(选二 P86)

医疗服务体系

基本医疗卫生体系

药品供应体系

医疗保障体系

现代医疗卫生体系

各层级的医院、专业公共卫生机构、基层医疗单位大量出现,公共卫生监督工作也取得很大进展,威胁人类健康的麻疹、百日咳等重大传染病得到控制。

医疗服务体系日益完善,药品供应得到了基本保障;

城乡居民无论年龄、性别、职业、收入,都享有一定的医疗服务权利。

美国的医疗保障体系在社会保障体系中发挥了重要作用,欧洲尤其是北欧国家宣布建成“福利国家”,这些为民众的医疗卫生事业带来物质支持。

20世纪中期以来的西方医疗事业

组织领导

1948年成立,总部在瑞士的日内瓦,中国是创始国之一;

(国联、WTO)

联合国下属的专门机构,是最大的政府间卫生组织。

2007-2017

(1)促进了人民健康状况的改善

2019年我国人均预期寿命已经增到77.3岁,达到世界中等发达国家水平。

(2)改变了人们的生活方式

(3)强化了全民的卫生意识

公共卫生观念日益深化

对心理的健康日益重视

影响

①医疗技术的突飞猛进为攻克疑难杂症奠定基础

②重大传染病得到了有效控制

③孕产妇和婴儿死亡率大大降低

④人均预期寿命不断提高

从1980年的62.8岁到2019年的72.6岁

二战后,许多国家和地区越来越重视公共卫生建设

8. 现代科技革命的意义

(纲下 P116)(选二 P32)

(1)带来了生产力的巨大飞跃,进入信息时代

现代企业管理制度逐步发展

劳作方式由粗放型转为集约型,日益自动化、智能化

以市场为导向、充分发挥技术优势、有效调动员工积极性

促进了新兴产业的发展与传统产业的升级(选二 P46、47)

(极大提高了工业、农业、能源、交通、通信等部门的生产效率)

(2)人类生活出现新模式

计算机网络、移动通信等技术迅猛发展,使人们可以了解社会动态,与外界沟通更加方便;

各种应用程序的开发,促进了人们的通信交流,丰富了大众的文化生活,推动了电子商务的发展;

全媒体不断发展,为人们认识世界提供了不同的视角

交通和通信技术的进步使地球成为“地球村”;

网络的普及促进了信息交流,大大丰富了人类的知识,推动了社会的进步

(3)人类视野产生新变化

(4)促使资本主义国家的社会结构出现新变化

①表现:农业和工业的就业人口比重下降,服务业的就业人口比重增加;“中间阶层”的人数增加;

②实质:资本主义生产力发展在生产关系上的反映。

(纲下 P116)

经济部门 年份 美国 联邦德国 日本

农业 1950年 12.2% 23.2% 50.7%

1990年 2.8% 5.1% 7.2%

工业 1950年 34.7% 42.2% 22.2%

1990年 25.8% 40.5% 33.6%

服务业 1950年 48.9% 32.4% 26.6%

1990年 71.4% 54.4% 59.2%

资产阶级

无产阶级

中间阶层

马丁·路德·金

《我有一个梦想》

20世纪60年代美国

学生的反越战运动

1974意大利妇女示威

要求改革离婚法

女权运动

当中间阶层被“吸纳”后,运动的只剩下了真正的弱势群体

黑人民权运动

学生运动

1992 美国“全国妇女协会” 游行

2020.6 美国弗洛伊德事件

2020.1 美国反战游行

二战后资本主义国家发生的这些变化,所触及的主要是统治的手段和方法,并没有克服资本主义的基本矛盾。

三、文化传承与保护

1. 文化保护

①大约从19世纪开始,一些国家通过立法进行现代意义上的文物保护

②1834年,希腊针对古迹保护制定了法律

(选三 P83)

③1964年的《国际古迹保护与修复宪章》,是关于古迹保护的第一个国际宪章

强调对文物古迹的保护以历史的真实性为第一要义。

《国际古迹保护与修复宪章》核心编写人员

2. 《世界遗产公约》

——1972年,联合国教科文组织通过

集各国之力,对日益遭到损毁的文化和自然遗产实施有效保护;

◎世界遗产分布图

“突出的普遍价值”

目的:

“文化遗产”:文物、建筑群、遗址

类型

文化遗产、自然遗产、文化与自然双重遗产

《世界遗产名录》《濒危世界遗产名录》

1998年,联合国教科文组织通过《“人类口头和非物质文化遗产代表作”条例》。

2003年10月,联合国教科文组织第32届大会又通过了《保护非物质文化遗产公约》。

2004年,中国加入这一公约。

2011年,通过《中华人民共和国非物质文化遗产法》。

昆曲

剪纸

篆刻

传承民族文化、维护文化多样性和创造性

3.《保护非物质文化遗产公约》(2003年)

世界 中国 特点

时间 方式 时间 方式

古代 古代 1834年 1930年 1964年 新中国后 1972年 1961年 1978年 1982年 1979年 1985年 2003年 2004年 2017年 2006年 2019年 2011年 上层阶级 收藏

上层阶级 收藏

立法保护

《古物保存法》

《国际古迹保护与修复宪章》

专业文物保护体系

《世界遗产公约》

第一批重点文物保护单位180处

《世界遗产名录》12处

《中华人民共和国文物保护法》

《保护非物质文化遗产公约》

加入《世界遗产公约》

《世界文化遗产保护管理办法》

加入《保护非物质文化遗产公约》

通过《中华人民共和国非物质文化遗产法》

列入的遗产数量达到1121处,分布在167个国家

《濒危世界遗产名录》

193个国家加入《世界遗产名录》

①历史悠久

②专业化、法治化、体系化

③渐进性:遗产数量增多、保护范围变广

④全方位:从地方到中央;个人、国家、世界

雅典卫城

古罗马城

佛罗伦萨成为展示欧洲文艺复兴的重要文化遗产。

Florence

孟菲斯及其

墓地金字塔

阿布辛拜勒神庙

4. 世界文化遗产代表

(选三 P86)

(2014·山东文综·16)

以下中国文物保护单位空间分布特征示意图中,能准确反映中国近现代重要史迹空间分布特征的是( )

二战后的文化与科技

《纲要下》

《选必三》

《选必二》

第19课 资本主义国家的新变化 P114

第22课 世界多极化与经济全球化 P133

第8课 现代社会的移民和多元文化 P43

第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流 P133

第15课 文化遗产:全人类共同的财富 P83

第6课 现代科技进步与人类社会发展 P29

第14课 现代医疗卫生体系与社会生活 P86

一、文化

1.世界文化多样性

(纲下 P136)

【学习聚焦】被侵略的民族不仅不同程度地接受外来文化,而且努力保护自己的传统文化,自身文化呈现出新的多样性。(选三 P69)

2. 美国文化

除墨西哥人之外的美国移民人口分布图

多元文化传统使美国社会始终存在着不同民族间的文化认同问题

——欧洲文化为主流的移民文化

民族和文化的多样性是美国社会的显著特征

(多元文化并存、互相交融)

(选三 P46)

3. 新加坡和韩国文化

知识回顾

4. 印度和埃及文化

知识回顾

(2021·山东潍坊高三4月高考模拟·14)表3为拉美、东亚部分国家出口商品结构(%)由此可知,与韩国、新加坡相比,墨西哥、阿根廷两国( )

A.出口贸易呈现减少趋势 B.对外国资本依赖程度较高

C.产业转型进程较为缓慢 D.区域经济合作化水平较低

二、科技

指发展以计算机为主的智能化工具为代表的新生产力,建立有组织的信息网络体系,促进信息交流和知识共享,提高经济增长质量,推动经济社会向高效、优质发展转型的历史进程。

(纲下 P136)

信息时代

便利了人们的生活,如电子商务...

成为不可逆转的时代潮流,使各国更加相互依存,相互影响

信息安全、网络暴力、传统文化受冲击...

利

弊

1.社会信息化

(选二 P29)

2.计算机与人工智能

网络不断发展

演化为互联网

1946年

世界上第一台计算机“埃尼阿克”

1969年

美国建立

军用网络

90年代

互联网

商业化

遍布

全球

目前

美国军方 满足弹道计算

军用网络

互联网

万物互联

概念(AI技术):人工智能技术作为计算机技术的一个分支,是通过计算机模拟人的思维解决实际问题的技术。

人工智能技术

开始:20世纪50年代

3.航天

“东方红一号”

“斯普特尼克1号”

1957年,苏联发射世界上第一颗人造地球卫星。

1970年,中国发射第一颗人造卫星。

4.海洋

美国是世界上最先进行深海研究的国家

20世纪60年代首次潜入马里亚纳海沟。

1997年,中国自主研发的无缆水下深潜机器人成功潜入水下6000米;

2020年,中国载人潜水器“奋斗者”号,在马里亚纳海沟成功下潜突破1万米。

6.新材料

5.生物

第二次世界大战后,西方科学家发现了DNA双螺旋结构,揭示了遗传信息的构成和传递的途径。之后的半个多世纪中,微生物学、基因遗传学、生物化学和细胞学等生物学的分支突飞猛进。

高分子材料、纳米材料、生态环境材料、生物医用材料等新材料被广泛应用到生产生活中。

纳米材料:是指在三维空间中至少有一维处于纳米尺寸(1—100 nm),1纳米=1毫微米(即十亿分之一米)或由它们作为基本单元构成的材料,这大约相当于10—1000个原子紧密排列在一起的尺度。

7. 医疗卫生事业

知识回顾

(选二 P86)

医疗服务体系

基本医疗卫生体系

药品供应体系

医疗保障体系

现代医疗卫生体系

各层级的医院、专业公共卫生机构、基层医疗单位大量出现,公共卫生监督工作也取得很大进展,威胁人类健康的麻疹、百日咳等重大传染病得到控制。

医疗服务体系日益完善,药品供应得到了基本保障;

城乡居民无论年龄、性别、职业、收入,都享有一定的医疗服务权利。

美国的医疗保障体系在社会保障体系中发挥了重要作用,欧洲尤其是北欧国家宣布建成“福利国家”,这些为民众的医疗卫生事业带来物质支持。

20世纪中期以来的西方医疗事业

组织领导

1948年成立,总部在瑞士的日内瓦,中国是创始国之一;

(国联、WTO)

联合国下属的专门机构,是最大的政府间卫生组织。

2007-2017

(1)促进了人民健康状况的改善

2019年我国人均预期寿命已经增到77.3岁,达到世界中等发达国家水平。

(2)改变了人们的生活方式

(3)强化了全民的卫生意识

公共卫生观念日益深化

对心理的健康日益重视

影响

①医疗技术的突飞猛进为攻克疑难杂症奠定基础

②重大传染病得到了有效控制

③孕产妇和婴儿死亡率大大降低

④人均预期寿命不断提高

从1980年的62.8岁到2019年的72.6岁

二战后,许多国家和地区越来越重视公共卫生建设

8. 现代科技革命的意义

(纲下 P116)(选二 P32)

(1)带来了生产力的巨大飞跃,进入信息时代

现代企业管理制度逐步发展

劳作方式由粗放型转为集约型,日益自动化、智能化

以市场为导向、充分发挥技术优势、有效调动员工积极性

促进了新兴产业的发展与传统产业的升级(选二 P46、47)

(极大提高了工业、农业、能源、交通、通信等部门的生产效率)

(2)人类生活出现新模式

计算机网络、移动通信等技术迅猛发展,使人们可以了解社会动态,与外界沟通更加方便;

各种应用程序的开发,促进了人们的通信交流,丰富了大众的文化生活,推动了电子商务的发展;

全媒体不断发展,为人们认识世界提供了不同的视角

交通和通信技术的进步使地球成为“地球村”;

网络的普及促进了信息交流,大大丰富了人类的知识,推动了社会的进步

(3)人类视野产生新变化

(4)促使资本主义国家的社会结构出现新变化

①表现:农业和工业的就业人口比重下降,服务业的就业人口比重增加;“中间阶层”的人数增加;

②实质:资本主义生产力发展在生产关系上的反映。

(纲下 P116)

经济部门 年份 美国 联邦德国 日本

农业 1950年 12.2% 23.2% 50.7%

1990年 2.8% 5.1% 7.2%

工业 1950年 34.7% 42.2% 22.2%

1990年 25.8% 40.5% 33.6%

服务业 1950年 48.9% 32.4% 26.6%

1990年 71.4% 54.4% 59.2%

资产阶级

无产阶级

中间阶层

马丁·路德·金

《我有一个梦想》

20世纪60年代美国

学生的反越战运动

1974意大利妇女示威

要求改革离婚法

女权运动

当中间阶层被“吸纳”后,运动的只剩下了真正的弱势群体

黑人民权运动

学生运动

1992 美国“全国妇女协会” 游行

2020.6 美国弗洛伊德事件

2020.1 美国反战游行

二战后资本主义国家发生的这些变化,所触及的主要是统治的手段和方法,并没有克服资本主义的基本矛盾。

三、文化传承与保护

1. 文化保护

①大约从19世纪开始,一些国家通过立法进行现代意义上的文物保护

②1834年,希腊针对古迹保护制定了法律

(选三 P83)

③1964年的《国际古迹保护与修复宪章》,是关于古迹保护的第一个国际宪章

强调对文物古迹的保护以历史的真实性为第一要义。

《国际古迹保护与修复宪章》核心编写人员

2. 《世界遗产公约》

——1972年,联合国教科文组织通过

集各国之力,对日益遭到损毁的文化和自然遗产实施有效保护;

◎世界遗产分布图

“突出的普遍价值”

目的:

“文化遗产”:文物、建筑群、遗址

类型

文化遗产、自然遗产、文化与自然双重遗产

《世界遗产名录》《濒危世界遗产名录》

1998年,联合国教科文组织通过《“人类口头和非物质文化遗产代表作”条例》。

2003年10月,联合国教科文组织第32届大会又通过了《保护非物质文化遗产公约》。

2004年,中国加入这一公约。

2011年,通过《中华人民共和国非物质文化遗产法》。

昆曲

剪纸

篆刻

传承民族文化、维护文化多样性和创造性

3.《保护非物质文化遗产公约》(2003年)

世界 中国 特点

时间 方式 时间 方式

古代 古代 1834年 1930年 1964年 新中国后 1972年 1961年 1978年 1982年 1979年 1985年 2003年 2004年 2017年 2006年 2019年 2011年 上层阶级 收藏

上层阶级 收藏

立法保护

《古物保存法》

《国际古迹保护与修复宪章》

专业文物保护体系

《世界遗产公约》

第一批重点文物保护单位180处

《世界遗产名录》12处

《中华人民共和国文物保护法》

《保护非物质文化遗产公约》

加入《世界遗产公约》

《世界文化遗产保护管理办法》

加入《保护非物质文化遗产公约》

通过《中华人民共和国非物质文化遗产法》

列入的遗产数量达到1121处,分布在167个国家

《濒危世界遗产名录》

193个国家加入《世界遗产名录》

①历史悠久

②专业化、法治化、体系化

③渐进性:遗产数量增多、保护范围变广

④全方位:从地方到中央;个人、国家、世界

雅典卫城

古罗马城

佛罗伦萨成为展示欧洲文艺复兴的重要文化遗产。

Florence

孟菲斯及其

墓地金字塔

阿布辛拜勒神庙

4. 世界文化遗产代表

(选三 P86)

(2014·山东文综·16)

以下中国文物保护单位空间分布特征示意图中,能准确反映中国近现代重要史迹空间分布特征的是( )

同课章节目录