10.2 *五代史伶官传序 课件(共45张PPT)

文档属性

| 名称 | 10.2 *五代史伶官传序 课件(共45张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 51.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-01-23 15:33:43 | ||

图片预览

文档简介

(共45张PPT)

伶官传序

五代史

五代是我国历史上战乱频仍的动荡时期。“梦里依稀慈母泪,城头变幻大王旗”。山河破碎,百姓在战火中呻吟。这时有一位二十三岁的英雄临危受命,从此厉兵秣马,东征西讨,平定中原,终结后梁,建立后唐,百姓得到暂时的安宁。

然而这位英雄后来跻身文艺舞台,粉墨登场,日歌夜舞,不思安邦治国。和他长期厮混的的戏子,趁机掌握了权柄,结党营私乱朝纲,使这位英雄的生命永远终结在四十二岁,黎民百姓又陷入水火之中。

课堂导入

课堂导入

这个人就是——庄宗李存勖xù。

他的成功与失败是偶然的吗 宋代大文豪欧阳修在修《新五代史》时写了一篇序,试图拨开历史的风尘和迷雾,给后人以警示。今天让我们一起学习这篇文章。

学习目标

了解欧阳修及写作背景等相关文学常识

1

把握作者的行文思路,了解史论的一般写法

2

品味作者的语言艺术,领悟文章的中心思想

3

理解史论的劝诫意义,学习作者思考社会现实问题的态度和方法

4

任务一

了解相关文学常识

北宋时期政治家、文学家、史学家和诗人。与(唐朝)韩愈、柳宗元、(宋朝)王安石、苏洵、苏轼、苏辙、曾巩合称“唐宋八大家”。

四岁丧父,家境贫寒,刻苦自学,出身寒微,由母亲亲自教学,因家贫,不具纸笔,用荻画地作书。仁宗时,累擢知制诰、翰林学士;英宗时,官至枢密副使、参知政事;神宗朝,迁兵部尚书,以太子少师致仕。卒谥文忠。

作者简介

欧阳修 (1007—1072)

字永叔,号醉翁,又号六一居士

其于政治和文学方面都主张革新,既是范仲淹庆历新政的支持者,也是北宋诗文革新运动的领导者。创作实绩亦灿烂可观,诗、词、散文均为一时之冠。

散文说理畅达,抒情委婉;诗风与散文近似,重气势而能流畅自然;其词深婉清丽,承袭南唐余 风。欧阳修参与纂写《新唐书》《五代史》,代表作品《醉翁亭记》《秋声赋》等。

作者简介

观看视频:了解欧阳修的一生

关于五代

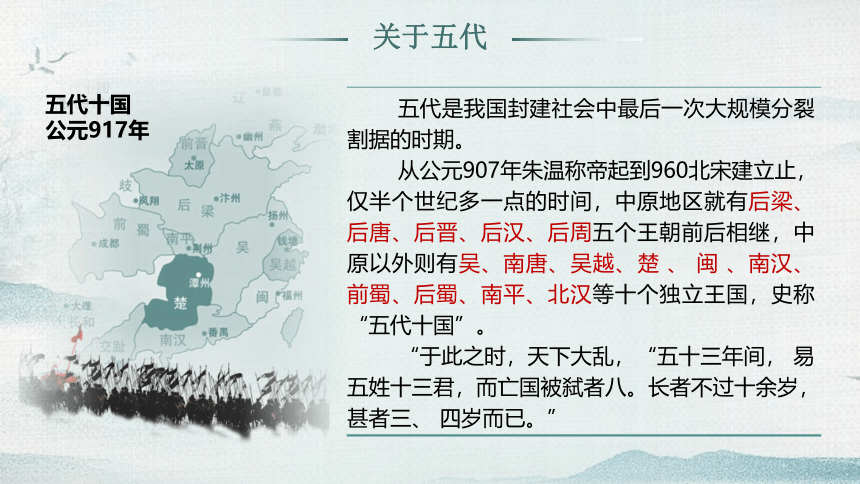

五代是我国封建社会中最后一次大规模分裂割据的时期。

从公元907年朱温称帝起到960北宋建立止,仅半个世纪多一点的时间,中原地区就有后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个王朝前后相继,中原以外则有吴、南唐、吴越、楚 、 闽 、南汉、前蜀、后蜀、南平、北汉等十个独立王国,史称“五代十国”。

“于此之时,天下大乱,“五十三年间, 易五姓十三君,而亡国被弑者八。长者不过十余岁,甚者三、 四岁而已。”

五代十国

公元917年

北宋王朝建立以后,一直是最大限度地满足大官僚大地主的政治经济利益。“不立田制”,“不抑兼并”,还让他们享有免役、免税等特权。随着土地和财富的高度集中,北宋的统治集团日益腐化,对劳动人民的榨取便更加残酷。

写作背景

写作背景

在尖锐的民族矛盾中,北宋王朝不但不力求振作,为收复燕云十六州和统一全国而斗争,反而忍受耻辱,长期向辽王朝输款纳币,以求维持苟安的局面。在这样的历史背景下,欧阳修通过活生生的李存勖兴亡史,来呼吁“忧劳兴国”,警告“逸豫亡身”,可谓对症下药的。后来的历史事实证明了欧阳修的担忧不无道理。

北宋初期,薛居正编写《五代史》(《旧五代史》),认为王朝的更迭是天命所致,欧阳修对此不以为然。他自己动手撰写成了七十四卷的《五代史记》(《新五代史》),以史为鉴,以期引起宋朝统治者的警惕。

《新五代史》问世后,在相当长的一段时间内,薛史不再被世人重视。欧阳修发议论喜欢用“呜呼”。《东皋杂志》的作者说:“神宗问荆公(王安石)‘曾看五代史否?’公对曰‘臣不曾仔细看,但见每篇首必曰呜呼,则事事皆可叹也。’‘余为公真不曾仔细看;若仔细看,必以呜呼为是。’”

写作目的

借古讽今,讽谏当时北宋王朝的执政者要以史为鉴

在宫廷中授有官职的伶人

伶官

解读题目

五代史伶官传序

序:一种文体,相当于今天文章的“前言”或编者的“按语”,或提纲挈领地评价该书内容,或叙述著书作文的缘由,以便读者理解下文有的内容。

封建时代的乐工,演戏的人

伶

订正字音

及仇雠(chóu)已灭

岂得之难而失之易欤( yú )

盛(chéng)以锦囊

方其系(xì)燕父子以组

乱者四应(yìng)

故方其盛(shèng)也

任务二

划分层次结构,疏通文意

总起

提出论题:

盛衰之理,是天命也是人事

分说:正面叙述

后唐庄宗得天下

忧劳可以兴国

分说:反面叙述

后唐庄宗失天下

逸豫可以亡身

总结:得出教训

祸患常积于忽微,智勇多困于所溺

启示

做事要居安思危,防微杜渐,不要满足于表面的虚荣

论证结构

呜呼!盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉!原庄宗之所以得天下,与其所以失之者,可以知之矣。

第一段

疏通文意

……的原因

虽然

难道

人的作为

推其根本

代“这个道理”

唉!国家盛衰兴亡的原因,虽说是天命,难道不是由于人的作为吗!推究后唐庄宗取得天下与失去天下的根本原因,就可以知道了。

译文

……的原因

世言晋王之将终也,以三矢赐庄宗,而告之曰:“梁,吾仇也;燕王,吾所立;契丹与吾约为兄弟,而皆背晋以归梁。此三者,吾遗恨也。与尔三矢,尔其无忘乃父之志。”庄宗受而藏之于庙。其后用兵,则遣从事以一少牢告庙,请其矢,盛以锦囊,负而前驱,及凯旋而纳之。

疏通文意

告诉

统治者的确立或即位

感到悔恨

副词,表示祈使语气

收藏

收藏

官名,这里泛指一般属官

敬辞,表示恭敬、慎重

用

第二段

用于主谓间,取独

世人传说晋王李克用临死时,把三支箭赐给庄宗,告诉他说:“梁王朱温是我的仇敌;燕王是我立他为王的,契丹与我订立盟约结为兄弟,可是他们都背叛我归顺了梁。这三个人是我到死还感到悔恨的事情。给你三支箭,你不要忘记你父亲报仇的志愿!”庄宗领了箭,将其收藏在祖庙中。其后庄宗出兵的时候,便派属官用羊、猪各一头祭告祖庙,恭敬地取出他父亲留下的箭,用锦囊装着,背着在军前开路,等凯旋时再把箭收藏在祖庙里。

翻译文本

第二段译文

李存勖形象

李存勖是李克用与侧妃曹氏所生,自幼便善于骑射,胆略过人,心性豁达,深得父亲宠爱。他爱读《春秋》,而且精擅音律,可谓文武双全。

李存勖十一岁时,随父征讨王行瑜,并向唐昭宗报功。唐昭宗非常欣赏李存勖,轻抚其背部,道:“儿将来之国栋也,勿忘忠孝于予家。”后来,唐昭宗还对人称赞“可亚其父”。意思是说,李存勖能超过其父亲,使父亲屈居亚军。李存勖遂得名李亚子。

朱温:生子当如李亚子,克用为不亡矣!至如吾儿,豚犬耳!

补充资料

知识链接

太庙是中国古代皇帝的祖庙

太庙在夏朝称“世室”,在殷商称“重屋”,周朝称“明堂”,秦汉时起名“太庙”。

太庙最初是供奉皇帝先祖的地方,后来皇后、宗室、功臣的神位在皇帝批准下也可以供奉其中,称为“配享太庙”。

告庙指天子或诸侯出巡、战争等重大事件时祭告祖庙。

太

庙

方其系燕父子以组,函梁君臣之首,入于太庙,还矢先王,而告以成功,其意气之盛,可谓壮哉!及仇雠已灭,天下已定,一夫夜呼,乱者四应,仓皇东出,未及见贼而士卒离散,君臣相顾,不知所归,至于誓天断发,泣下沾襟,何其衰也!

疏通文意

第三段

当

缚,捆绑

丝带,这里指绳索

用匣子装

豪壮

仇人

匆忙的样子

溃散

面面相觑

截断头发,对天发誓愿以死相报

当庄宗用绳索捆绑着刘仁恭、刘守光父子,用木匣子装着后梁皇帝、大臣的头,进人祖庙,把箭交还到先王的灵位前,向先王禀告成功的时候,他意骄气盛,可以说豪壮极了!等到仇人已经消灭,天下已经平定,一人在夜里呼喊,作乱的人四方响应,他匆忙往东逃,还没见到乱贼,手下的士卒就溃散了,君臣面面相觑,不知道到哪里去,最后剩下的那些将领只落得截断头发,对天发誓愿以死相报,大家的泪水浸湿了衣襟,又是多么衰败啊!

翻译文本

第三段译文

岂得之难而失之易欤?抑本其成败之迹,而皆自于人欤?《书》曰:“满招损,谦得益。”忧劳可以兴国,逸豫可以亡身,自然之理也。

或者,还是

疏通文意

第三段

都出自人的原因吗

安乐

考察,探究

难道是取得天下难,而失去天下容易吗?或者说推究他成功与失败的原因,都出自人的原因吗?《尚书》上说:“骄傲自满会招来损害,谦虚谨慎能得到益处。”忧劳可以使国家兴盛,安乐可以使自身灭亡,这是自然的道理啊。

翻译文本

第三段译文

故方其盛也,举天下之豪杰莫能与之争;及其衰也,数十伶人困之,而身死国灭,为天下笑。 夫祸患积于忽微,而智勇多困于所溺,岂独伶人也哉!

疏通文意

第四段

当

强盛

全,整个

围困

被动句

积聚 (介后)

极小的事

所溺爱的人或物

被动句

因此当庄宗强盛时,全天下的豪杰,没有谁能与他相争;到他衰败时,几十个伶人把他困住,落得个身死国灭,被天下人耻笑。人生的祸患常常在极小的事上积累而成,而智勇之人往往被自己所溺爱的人或物困住,难道只有伶人才如此吗?

翻译文本

第四段译文

任务三

探究问题,赏析写作特色

探究问题

①举例论证

本文论点来自史据,在论证时重点通过“晋王三矢”这一典型、生动的事例,充分地体现了庄宗的“忧劳”,突出“人事”的作用;再辅之以评论庄宗盛、衰时所涉及的史实,使人对于庄宗的由“盛”而“衰”、由“忧劳”到“逸豫”了然于胸,达到了以材料论证观点的目的。

1.作者围绕中心论点展开论证时使用了什么论证方法

探究问题

②对比论证

全文以“盛”“衰”二字贯串始终,从“盛”“衰”两个方面,围绕着“人事”进行层层深入的对比论证。本文的对比论证在总体上着眼于“盛”“衰”与“忧劳”“逸豫”的因果关系,从中心论点到论据,从论证过程到结论,不论是所用的事例或史实,还是作者抒发的感慨和议论,都是对比性的。

1.作者围绕中心论点展开论证时使用了什么论证方法

语言特色

①语言委婉,气势旺盛

全文从“呜呼”起笔,到“岂独伶人也哉”收尾,一叹再叹,以叹始,以叹终。于反复咏叹中显示委婉的韵致。

在议论的文字中,多用反问句、疑问句,使说理委婉而引人深思;多采用对仗工整的骈句,造成鲜明的对比气势和节奏感;适当运用长句,调节语势,有张有弛。

语言特色

②文笔酣畅,波澜起伏

文章开篇发出嗟叹,提出论点,语势突兀而起;随后叙庄宗成败之事,语势猛升陡降;继而步步紧逼,设疑问、引古语而得出“自然之理”;最后评论庄宗盛衰,语势再升再降,于大起大落之中引出教训,文章于此戛然而止。

语言特色

文中用平实的语言生动地叙说事例,深入地说明道理,语言平易近人,自然晓畅。叙事不枝不蔓,议论简明扼要,其中一些格言式的对称语句,如“满招损,谦得益”“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”“祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺”,句式整齐,言简意丰,发人深省。

③平易自然,简约凝练

借古讽今

总结主旨

文章总结了后唐庄宗李存勖得天下而又失天下的历史教训,阐明了国家之盛衰取决于“人事”,“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”的道理讽谏北宋统治者应离解骄奢,防微杜渐,励精图治。

探究问题

作者为《伶官传》作序,却很少直接写到伶官们的事,表面看来文不对题,实际上两者有内在联系。

1

庄宗的衰败正是由伶官引起的,作者以历史为鉴,就伶官乱政误国之事评述国家兴亡盛衰之理,以史论事,内容联系很紧密,重点落在庄宗盛衰的史实和评论上。

2

文章最后也提到“数十伶人困之”的事实,使伶人的作乱和后唐的衰亡直接联系起来,这样就扣住了题意,突出了中心。

3

2.文章的文与题有怎样的内在联系?

探究问题

首先,作者把一个王朝的盛衰兴亡归之于某个国君,这是一种唯心史观。如果根据作者的观点加以推论,似乎统治阶级只要能“谦”而不“满”、“忧劳”而不“逸豫”,封建王朝就会长治久安。实际情况当然不是如此。

其次,作者对当时统治阶级加以劝诫,其目的无非是为了巩固封建统治。

作者的观点是有历史和阶级的局限性的。

01

3.对“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”的结论,今天你作何评价?

探究问题

虽然一个王朝的盛衰安危不能完全归结于统治者个人的忧劳或是逸豫,但统治者是骄奢淫逸还是励精图治,这对当时社会是有重大影响的。欧阳修早在北宋前期就把这一点作为重要问题提出,这说明他有一定的政治眼光。

另外“忧劳兴国”“逸豫亡身”的历史教训,在今天我们现代化建设的进程中,也有一定的借鉴作用。

作者的观点也有其历史进步性的一面

02

3.对“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”的结论,今天你作何评价?

孟子

“生于忧患,死于安乐。”

1 磅

越王勾践

卧薪尝胆终于灭吴的事例

唐太宗

吸取教训,励精图治,换来贞观之治,名垂青史。

忧劳时,迎来了“开元盛世”;逸豫时,天宝危机,酿成了安史之乱。

唐玄宗

探究问题

4.文章说国家盛衰兴亡之理在于人事,忧劳可以兴国,逸豫可以亡身;末尾又意味深长地点出“岂独伶人也哉”。请你再找一些事例加以补充说明。

任务四

《过秦论》《伶官传序》对比阅读

对比阅读

《过秦论》、《伶官传序》——对比阅读

评述历史的角度

1

表现形式(结构)

2

语言特点

4

得出结论的方式

3

《过秦论》、《伶官传序》——对比阅读

《过秦论》、《伶官传序》——对比阅读

①评述历史的角度

对比阅读

例如:贾谊身处汉初,为总结历史经验汲取教训,以巩固新生封建政权,写了《过秦论》;欧阳修生当弱宋之际,为总结前朝的兴盛衰亡,警示和提醒统治阶级,革除弊政,使国家走上复兴之路,写了《五代史伶官传序》。

两篇史论都是站在作者所处的时代,评说前朝得失,鉴古观今,从“人事”出发,思考帝王应如何治国。

同

《过秦论》通过宏大的历史事件分析影响王朝更替的因素。《五代史伶官传序》从极细微的角度切入纵说天下大事。

异

《过秦论》、《伶官传序》——对比阅读

对比阅读

②表现形式(结构)

课本学习提示中提到:

《过秦论》以赋体写史论,多用夸张、对比,通篇一气贯注,气势充沛,铺张扬厉;《五代史伶官传序》以散体写史论,文字平易晓畅,简洁生动,感慨遥深。

《过秦论》、《伶官传序》——对比阅读

③得出结论的方式

对比阅读

《过秦论》先叙后议

第1段,写秦孝公经过商鞅辅佐,变法图强。

第2段,叙述山东诸侯国联合抗秦,最终从散约败,争割地而赂秦。

第3段,写秦始皇统一六国和实施暴政。

第4段,交代陈涉起兵,天下云集响应,秦国最终灭亡。

这与政论文的常规写法看似不符;核心观点隐而不发,叙而不论,直至文末提出观点。

对比阅读

《五代史伶官传序》,叙议结合。

第1段,开门见山,提出观点。盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉!

第2段,叙述为主,以叙代议。“三矢”。

第3段,叙议结合。第4段,叙中见议。“故方其盛也,举天下之豪杰,莫能与之争;及其衰也,数十伶人困之,而身死国灭,为天下笑”,起句是叙,但叙中见议,再一次回应“人事”。夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺,岂独伶人也哉?

全文围绕主题,时叙时议,叙议结合,反复照应,强化文章的结论。

《过秦论》、《伶官传序》——对比阅读

③得出结论的方式

《过秦论》、《伶官传序》——对比阅读

对比阅读

④语言特点

《五代史伶官传序》中提及李存勖盛极一时和国灭身亡时,只用了非常概要的语言,“故方其盛也,举天下之豪杰,莫能与之争及其衰也,数十伶人困之,而身死国灭,为天下笑”

《过秦论》中,极力铺陈、夸张。比如第一段“有席卷天下”四句,“席卷”、“包举”、“囊括”、“并吞”等词,既有排比又有对仗, 笔锋锐不可当,咄咄逼人,有说服力。

伶官传序

五代史

五代是我国历史上战乱频仍的动荡时期。“梦里依稀慈母泪,城头变幻大王旗”。山河破碎,百姓在战火中呻吟。这时有一位二十三岁的英雄临危受命,从此厉兵秣马,东征西讨,平定中原,终结后梁,建立后唐,百姓得到暂时的安宁。

然而这位英雄后来跻身文艺舞台,粉墨登场,日歌夜舞,不思安邦治国。和他长期厮混的的戏子,趁机掌握了权柄,结党营私乱朝纲,使这位英雄的生命永远终结在四十二岁,黎民百姓又陷入水火之中。

课堂导入

课堂导入

这个人就是——庄宗李存勖xù。

他的成功与失败是偶然的吗 宋代大文豪欧阳修在修《新五代史》时写了一篇序,试图拨开历史的风尘和迷雾,给后人以警示。今天让我们一起学习这篇文章。

学习目标

了解欧阳修及写作背景等相关文学常识

1

把握作者的行文思路,了解史论的一般写法

2

品味作者的语言艺术,领悟文章的中心思想

3

理解史论的劝诫意义,学习作者思考社会现实问题的态度和方法

4

任务一

了解相关文学常识

北宋时期政治家、文学家、史学家和诗人。与(唐朝)韩愈、柳宗元、(宋朝)王安石、苏洵、苏轼、苏辙、曾巩合称“唐宋八大家”。

四岁丧父,家境贫寒,刻苦自学,出身寒微,由母亲亲自教学,因家贫,不具纸笔,用荻画地作书。仁宗时,累擢知制诰、翰林学士;英宗时,官至枢密副使、参知政事;神宗朝,迁兵部尚书,以太子少师致仕。卒谥文忠。

作者简介

欧阳修 (1007—1072)

字永叔,号醉翁,又号六一居士

其于政治和文学方面都主张革新,既是范仲淹庆历新政的支持者,也是北宋诗文革新运动的领导者。创作实绩亦灿烂可观,诗、词、散文均为一时之冠。

散文说理畅达,抒情委婉;诗风与散文近似,重气势而能流畅自然;其词深婉清丽,承袭南唐余 风。欧阳修参与纂写《新唐书》《五代史》,代表作品《醉翁亭记》《秋声赋》等。

作者简介

观看视频:了解欧阳修的一生

关于五代

五代是我国封建社会中最后一次大规模分裂割据的时期。

从公元907年朱温称帝起到960北宋建立止,仅半个世纪多一点的时间,中原地区就有后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个王朝前后相继,中原以外则有吴、南唐、吴越、楚 、 闽 、南汉、前蜀、后蜀、南平、北汉等十个独立王国,史称“五代十国”。

“于此之时,天下大乱,“五十三年间, 易五姓十三君,而亡国被弑者八。长者不过十余岁,甚者三、 四岁而已。”

五代十国

公元917年

北宋王朝建立以后,一直是最大限度地满足大官僚大地主的政治经济利益。“不立田制”,“不抑兼并”,还让他们享有免役、免税等特权。随着土地和财富的高度集中,北宋的统治集团日益腐化,对劳动人民的榨取便更加残酷。

写作背景

写作背景

在尖锐的民族矛盾中,北宋王朝不但不力求振作,为收复燕云十六州和统一全国而斗争,反而忍受耻辱,长期向辽王朝输款纳币,以求维持苟安的局面。在这样的历史背景下,欧阳修通过活生生的李存勖兴亡史,来呼吁“忧劳兴国”,警告“逸豫亡身”,可谓对症下药的。后来的历史事实证明了欧阳修的担忧不无道理。

北宋初期,薛居正编写《五代史》(《旧五代史》),认为王朝的更迭是天命所致,欧阳修对此不以为然。他自己动手撰写成了七十四卷的《五代史记》(《新五代史》),以史为鉴,以期引起宋朝统治者的警惕。

《新五代史》问世后,在相当长的一段时间内,薛史不再被世人重视。欧阳修发议论喜欢用“呜呼”。《东皋杂志》的作者说:“神宗问荆公(王安石)‘曾看五代史否?’公对曰‘臣不曾仔细看,但见每篇首必曰呜呼,则事事皆可叹也。’‘余为公真不曾仔细看;若仔细看,必以呜呼为是。’”

写作目的

借古讽今,讽谏当时北宋王朝的执政者要以史为鉴

在宫廷中授有官职的伶人

伶官

解读题目

五代史伶官传序

序:一种文体,相当于今天文章的“前言”或编者的“按语”,或提纲挈领地评价该书内容,或叙述著书作文的缘由,以便读者理解下文有的内容。

封建时代的乐工,演戏的人

伶

订正字音

及仇雠(chóu)已灭

岂得之难而失之易欤( yú )

盛(chéng)以锦囊

方其系(xì)燕父子以组

乱者四应(yìng)

故方其盛(shèng)也

任务二

划分层次结构,疏通文意

总起

提出论题:

盛衰之理,是天命也是人事

分说:正面叙述

后唐庄宗得天下

忧劳可以兴国

分说:反面叙述

后唐庄宗失天下

逸豫可以亡身

总结:得出教训

祸患常积于忽微,智勇多困于所溺

启示

做事要居安思危,防微杜渐,不要满足于表面的虚荣

论证结构

呜呼!盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉!原庄宗之所以得天下,与其所以失之者,可以知之矣。

第一段

疏通文意

……的原因

虽然

难道

人的作为

推其根本

代“这个道理”

唉!国家盛衰兴亡的原因,虽说是天命,难道不是由于人的作为吗!推究后唐庄宗取得天下与失去天下的根本原因,就可以知道了。

译文

……的原因

世言晋王之将终也,以三矢赐庄宗,而告之曰:“梁,吾仇也;燕王,吾所立;契丹与吾约为兄弟,而皆背晋以归梁。此三者,吾遗恨也。与尔三矢,尔其无忘乃父之志。”庄宗受而藏之于庙。其后用兵,则遣从事以一少牢告庙,请其矢,盛以锦囊,负而前驱,及凯旋而纳之。

疏通文意

告诉

统治者的确立或即位

感到悔恨

副词,表示祈使语气

收藏

收藏

官名,这里泛指一般属官

敬辞,表示恭敬、慎重

用

第二段

用于主谓间,取独

世人传说晋王李克用临死时,把三支箭赐给庄宗,告诉他说:“梁王朱温是我的仇敌;燕王是我立他为王的,契丹与我订立盟约结为兄弟,可是他们都背叛我归顺了梁。这三个人是我到死还感到悔恨的事情。给你三支箭,你不要忘记你父亲报仇的志愿!”庄宗领了箭,将其收藏在祖庙中。其后庄宗出兵的时候,便派属官用羊、猪各一头祭告祖庙,恭敬地取出他父亲留下的箭,用锦囊装着,背着在军前开路,等凯旋时再把箭收藏在祖庙里。

翻译文本

第二段译文

李存勖形象

李存勖是李克用与侧妃曹氏所生,自幼便善于骑射,胆略过人,心性豁达,深得父亲宠爱。他爱读《春秋》,而且精擅音律,可谓文武双全。

李存勖十一岁时,随父征讨王行瑜,并向唐昭宗报功。唐昭宗非常欣赏李存勖,轻抚其背部,道:“儿将来之国栋也,勿忘忠孝于予家。”后来,唐昭宗还对人称赞“可亚其父”。意思是说,李存勖能超过其父亲,使父亲屈居亚军。李存勖遂得名李亚子。

朱温:生子当如李亚子,克用为不亡矣!至如吾儿,豚犬耳!

补充资料

知识链接

太庙是中国古代皇帝的祖庙

太庙在夏朝称“世室”,在殷商称“重屋”,周朝称“明堂”,秦汉时起名“太庙”。

太庙最初是供奉皇帝先祖的地方,后来皇后、宗室、功臣的神位在皇帝批准下也可以供奉其中,称为“配享太庙”。

告庙指天子或诸侯出巡、战争等重大事件时祭告祖庙。

太

庙

方其系燕父子以组,函梁君臣之首,入于太庙,还矢先王,而告以成功,其意气之盛,可谓壮哉!及仇雠已灭,天下已定,一夫夜呼,乱者四应,仓皇东出,未及见贼而士卒离散,君臣相顾,不知所归,至于誓天断发,泣下沾襟,何其衰也!

疏通文意

第三段

当

缚,捆绑

丝带,这里指绳索

用匣子装

豪壮

仇人

匆忙的样子

溃散

面面相觑

截断头发,对天发誓愿以死相报

当庄宗用绳索捆绑着刘仁恭、刘守光父子,用木匣子装着后梁皇帝、大臣的头,进人祖庙,把箭交还到先王的灵位前,向先王禀告成功的时候,他意骄气盛,可以说豪壮极了!等到仇人已经消灭,天下已经平定,一人在夜里呼喊,作乱的人四方响应,他匆忙往东逃,还没见到乱贼,手下的士卒就溃散了,君臣面面相觑,不知道到哪里去,最后剩下的那些将领只落得截断头发,对天发誓愿以死相报,大家的泪水浸湿了衣襟,又是多么衰败啊!

翻译文本

第三段译文

岂得之难而失之易欤?抑本其成败之迹,而皆自于人欤?《书》曰:“满招损,谦得益。”忧劳可以兴国,逸豫可以亡身,自然之理也。

或者,还是

疏通文意

第三段

都出自人的原因吗

安乐

考察,探究

难道是取得天下难,而失去天下容易吗?或者说推究他成功与失败的原因,都出自人的原因吗?《尚书》上说:“骄傲自满会招来损害,谦虚谨慎能得到益处。”忧劳可以使国家兴盛,安乐可以使自身灭亡,这是自然的道理啊。

翻译文本

第三段译文

故方其盛也,举天下之豪杰莫能与之争;及其衰也,数十伶人困之,而身死国灭,为天下笑。 夫祸患积于忽微,而智勇多困于所溺,岂独伶人也哉!

疏通文意

第四段

当

强盛

全,整个

围困

被动句

积聚 (介后)

极小的事

所溺爱的人或物

被动句

因此当庄宗强盛时,全天下的豪杰,没有谁能与他相争;到他衰败时,几十个伶人把他困住,落得个身死国灭,被天下人耻笑。人生的祸患常常在极小的事上积累而成,而智勇之人往往被自己所溺爱的人或物困住,难道只有伶人才如此吗?

翻译文本

第四段译文

任务三

探究问题,赏析写作特色

探究问题

①举例论证

本文论点来自史据,在论证时重点通过“晋王三矢”这一典型、生动的事例,充分地体现了庄宗的“忧劳”,突出“人事”的作用;再辅之以评论庄宗盛、衰时所涉及的史实,使人对于庄宗的由“盛”而“衰”、由“忧劳”到“逸豫”了然于胸,达到了以材料论证观点的目的。

1.作者围绕中心论点展开论证时使用了什么论证方法

探究问题

②对比论证

全文以“盛”“衰”二字贯串始终,从“盛”“衰”两个方面,围绕着“人事”进行层层深入的对比论证。本文的对比论证在总体上着眼于“盛”“衰”与“忧劳”“逸豫”的因果关系,从中心论点到论据,从论证过程到结论,不论是所用的事例或史实,还是作者抒发的感慨和议论,都是对比性的。

1.作者围绕中心论点展开论证时使用了什么论证方法

语言特色

①语言委婉,气势旺盛

全文从“呜呼”起笔,到“岂独伶人也哉”收尾,一叹再叹,以叹始,以叹终。于反复咏叹中显示委婉的韵致。

在议论的文字中,多用反问句、疑问句,使说理委婉而引人深思;多采用对仗工整的骈句,造成鲜明的对比气势和节奏感;适当运用长句,调节语势,有张有弛。

语言特色

②文笔酣畅,波澜起伏

文章开篇发出嗟叹,提出论点,语势突兀而起;随后叙庄宗成败之事,语势猛升陡降;继而步步紧逼,设疑问、引古语而得出“自然之理”;最后评论庄宗盛衰,语势再升再降,于大起大落之中引出教训,文章于此戛然而止。

语言特色

文中用平实的语言生动地叙说事例,深入地说明道理,语言平易近人,自然晓畅。叙事不枝不蔓,议论简明扼要,其中一些格言式的对称语句,如“满招损,谦得益”“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”“祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺”,句式整齐,言简意丰,发人深省。

③平易自然,简约凝练

借古讽今

总结主旨

文章总结了后唐庄宗李存勖得天下而又失天下的历史教训,阐明了国家之盛衰取决于“人事”,“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”的道理讽谏北宋统治者应离解骄奢,防微杜渐,励精图治。

探究问题

作者为《伶官传》作序,却很少直接写到伶官们的事,表面看来文不对题,实际上两者有内在联系。

1

庄宗的衰败正是由伶官引起的,作者以历史为鉴,就伶官乱政误国之事评述国家兴亡盛衰之理,以史论事,内容联系很紧密,重点落在庄宗盛衰的史实和评论上。

2

文章最后也提到“数十伶人困之”的事实,使伶人的作乱和后唐的衰亡直接联系起来,这样就扣住了题意,突出了中心。

3

2.文章的文与题有怎样的内在联系?

探究问题

首先,作者把一个王朝的盛衰兴亡归之于某个国君,这是一种唯心史观。如果根据作者的观点加以推论,似乎统治阶级只要能“谦”而不“满”、“忧劳”而不“逸豫”,封建王朝就会长治久安。实际情况当然不是如此。

其次,作者对当时统治阶级加以劝诫,其目的无非是为了巩固封建统治。

作者的观点是有历史和阶级的局限性的。

01

3.对“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”的结论,今天你作何评价?

探究问题

虽然一个王朝的盛衰安危不能完全归结于统治者个人的忧劳或是逸豫,但统治者是骄奢淫逸还是励精图治,这对当时社会是有重大影响的。欧阳修早在北宋前期就把这一点作为重要问题提出,这说明他有一定的政治眼光。

另外“忧劳兴国”“逸豫亡身”的历史教训,在今天我们现代化建设的进程中,也有一定的借鉴作用。

作者的观点也有其历史进步性的一面

02

3.对“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”的结论,今天你作何评价?

孟子

“生于忧患,死于安乐。”

1 磅

越王勾践

卧薪尝胆终于灭吴的事例

唐太宗

吸取教训,励精图治,换来贞观之治,名垂青史。

忧劳时,迎来了“开元盛世”;逸豫时,天宝危机,酿成了安史之乱。

唐玄宗

探究问题

4.文章说国家盛衰兴亡之理在于人事,忧劳可以兴国,逸豫可以亡身;末尾又意味深长地点出“岂独伶人也哉”。请你再找一些事例加以补充说明。

任务四

《过秦论》《伶官传序》对比阅读

对比阅读

《过秦论》、《伶官传序》——对比阅读

评述历史的角度

1

表现形式(结构)

2

语言特点

4

得出结论的方式

3

《过秦论》、《伶官传序》——对比阅读

《过秦论》、《伶官传序》——对比阅读

①评述历史的角度

对比阅读

例如:贾谊身处汉初,为总结历史经验汲取教训,以巩固新生封建政权,写了《过秦论》;欧阳修生当弱宋之际,为总结前朝的兴盛衰亡,警示和提醒统治阶级,革除弊政,使国家走上复兴之路,写了《五代史伶官传序》。

两篇史论都是站在作者所处的时代,评说前朝得失,鉴古观今,从“人事”出发,思考帝王应如何治国。

同

《过秦论》通过宏大的历史事件分析影响王朝更替的因素。《五代史伶官传序》从极细微的角度切入纵说天下大事。

异

《过秦论》、《伶官传序》——对比阅读

对比阅读

②表现形式(结构)

课本学习提示中提到:

《过秦论》以赋体写史论,多用夸张、对比,通篇一气贯注,气势充沛,铺张扬厉;《五代史伶官传序》以散体写史论,文字平易晓畅,简洁生动,感慨遥深。

《过秦论》、《伶官传序》——对比阅读

③得出结论的方式

对比阅读

《过秦论》先叙后议

第1段,写秦孝公经过商鞅辅佐,变法图强。

第2段,叙述山东诸侯国联合抗秦,最终从散约败,争割地而赂秦。

第3段,写秦始皇统一六国和实施暴政。

第4段,交代陈涉起兵,天下云集响应,秦国最终灭亡。

这与政论文的常规写法看似不符;核心观点隐而不发,叙而不论,直至文末提出观点。

对比阅读

《五代史伶官传序》,叙议结合。

第1段,开门见山,提出观点。盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉!

第2段,叙述为主,以叙代议。“三矢”。

第3段,叙议结合。第4段,叙中见议。“故方其盛也,举天下之豪杰,莫能与之争;及其衰也,数十伶人困之,而身死国灭,为天下笑”,起句是叙,但叙中见议,再一次回应“人事”。夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺,岂独伶人也哉?

全文围绕主题,时叙时议,叙议结合,反复照应,强化文章的结论。

《过秦论》、《伶官传序》——对比阅读

③得出结论的方式

《过秦论》、《伶官传序》——对比阅读

对比阅读

④语言特点

《五代史伶官传序》中提及李存勖盛极一时和国灭身亡时,只用了非常概要的语言,“故方其盛也,举天下之豪杰,莫能与之争及其衰也,数十伶人困之,而身死国灭,为天下笑”

《过秦论》中,极力铺陈、夸张。比如第一段“有席卷天下”四句,“席卷”、“包举”、“囊括”、“并吞”等词,既有排比又有对仗, 笔锋锐不可当,咄咄逼人,有说服力。