2023届高三语文现代文阅读提升专练29(含答案)

文档属性

| 名称 | 2023届高三语文现代文阅读提升专练29(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 411.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-01-24 18:36:20 | ||

图片预览

文档简介

2023届高三语文现代文阅读提升专练

(第29练)

基础题组

现代文阅读I

阅读下面的文字,完成1-5题。

材料一:

所谓“礼”,是用一整套“名分”次序的排列制度来别亲疏,定上下,立尊卑,序长幼,明贵贱,分远近,以确定人们的义务、道德和生活。“礼,天地之序也……序,故群物有别。”(《礼记·乐记》)“礼”的功能是“别异”,这个“别异”是通过一系列的“名”来建立和确定的,“夫名以制义,义以出礼,礼以体政,政以正名。”(《左传·桓公二年》)儒家强调“名”整理出秩序和规范,由之构成一个有明确差异和严密区分的社会统领系统。

礼有几个特点。第一点,“礼者,履也。”礼是实践,实践强调的不是人的内心活动,而是个体在现实生活中的行为、举止。“礼”的许多仪式、规矩、准则、范例,都是针对人的活动、行为、举止、言语甚至面容而设定的,而且必须有顺次、有规则、有秩序地去做。“无礼则无以措手足”,礼的实践性可以到这个程度。“礼者,体也,言得事之体也。”(刘熙《释名》)合乎礼数的周旋酬对、俯仰往还,无不是通过切身实践,把方方面面、大大小小的事情做到位,得体、适宜、合度,使人世各种关系在这实践过程中得到合适的落实。“礼有五经,莫大于祭”,祭礼是最重要的,祭祀把人的各种关系,长幼、父子、夫妇、兄弟、朋友,通过仪式的活动即实践,把远近亲疏上下尊卑安排规范得十分明确,并且以语言、名分确定下来,不能违背,“名位不同,礼亦异数”。譬如一个人死了,他的家人要披麻戴孝,但是由于与死者关系的名分不同,披的麻、戴的孝并不一样,不同的身份、关系、地位、等级,区分得非常清楚,而且要求不同的情感表现。不像西方,人死了都戴一点黑,动作、姿态、言语、次序等,区别不大。礼是现实生活不可逃避,更不可违背的实践法规,是不成文的“法”。

礼的第二个特点,是对社会生活的全面规范化,不仅是祭祀的时候,而且通过祭祀,把整个社会生活的各个方面都安排、规定好。中国的家族系统和制度就是以表礼“五服”等差秩序来制定、规范、推扩出来的,把人的不同实践活动和这些活动的外在形态包括衣食住行等,进而把现实生活规范、安排成为一个大系统。到汉代,董仲舒结合阴阳家、道法家把上古这套礼制转化性创造为“仁,天心也”的“有情宇宙观”,用“天人感应”的“天人合一”方式来作政治制度的安排。从此以后,尽管历代有许多增删变异,其基本精神却一直延续下来。

为什么能这样长久传承延续呢?为什么这么一套烦琐的生活规范,却必须严格遵守、履行呢?这就是我要讲的第三个,也是最重要的特点:“礼”有神圣性。正因为它非常神圣,所以必须遵守、不可违背。礼来源于巫,巫术里面有神明,因此这些“礼”的规范不单是人间的法规。“礼者,天之经,地之义,人之行”,天经地义,是天地给人规定的。违反了礼,不仅是违反了人间的习俗、规矩、法规,而且更严重的是触犯了神明,那当然就要遭到各种灾难、惩罚,民间一直有不孝子孙要遭天打雷劈的说法。所以人的“行”必须符合“礼”的规范,才能与神明、与天地合拍和沟通。所有这些,都恰恰是保留了巫术的基本特征、基本精神,但是把它完全世俗化、理性化了,成了人间的一种神圣的秩序。许多学者讲,宗教与世俗的很大区别就是,宗教是超乎经验的世界,世俗是经验的世界。而中国恰恰不是这样,中国是将这两个世界合在一起,神就在这个世界也包括在人间的“礼”中,人间的礼仪就是神明的旨意,人与神同在一个世界,所以“礼教”成了中国的“宗教”。

(摘自李泽厚《“礼”的三特点》)

材料二:

中国是拥有悠久礼乐文明的礼仪大国,有着丰富的礼仪文化资源,同时重视礼制建设与礼俗教化。《周易·系辞》强调:“观乎人文,以化成天下。”这里的“人文”,是敬天礼地、体现族群伦理与政教伦理等包蕴礼义核心的礼仪文化。荀子《礼论》说:“上事天,下事地,尊先祖而隆君师,是礼之三本也。”强调“礼”的功能,礼仪文化依循三大伦理原则,即与天地协调的自然伦理、以祖先纪念情感为中心的家庭伦理、推崇君师为政教的政治伦理,这三者是“礼”的核心内涵,是传统礼仪文化的根本性质所在。

当代社会是以人民为主体的现代社会,新的社会生活自然需要相应的礼仪,传统礼仪遵循的三大伦理原则在当代社会必然发生根本的性质变化,即更强调人与自然和谐共生的生态伦理,而不是对天地神灵的被动膜拜;更强调家庭社会和谐的社会伦理,而不是上下尊卑的严格等级区分;更强调社会主义国家“以人民为中心”的政治伦理,而不是居高临下的“牧民”统治。以新的伦理原则处理人与自然、家底社会等的关系,既保留中华民族礼仪文化底色,又体现了礼仪文化融入当代社会的创新性发展。

礼仪伦理通过创造性转化、创新性发展实现重建与更新,是新时代精神文明建设和文化强国建设的重要内容。传统礼仪在新时代的融合与转化,对于家国情怀的培育、社会文明的提升、民族凝聚力的增强、公民道德教育与新的伦理人格养成有着积极的促进作用。

(摘编自萧放《传统礼仪文化与当代中国礼仪实践》)

1. 下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A. 礼的功能是“别异”,通过“名”整理出秩序和规范,由此构成一个有明确差异和严密区分的社会统领系统。

B. 礼具有实践性,人们须有顺次、有规则、有秩序地实践“礼”,并在实践的过程中合适地落实人世各种关系。

C. 丧礼“五服”将人的实践活动、外在形态,以至现实生活系统化,成为中国家族系统和政治制度形成的基础。

D. 当代社会与古代社会的性质、生活不同,因此传统礼仪遵循的三大伦理原则在当代必然发生根本的性质变化。

2. 根据材料内容,下列说法不正确的一项是( )

A. 材料一引用“夫名以制义,义以出礼,礼以体政,政以正名”,阐述名、义、礼、政的紧密联系,论证礼的“别异”功能。

B. 董仲舒继承并发展了上古礼制,他结合阴阳家、道法家创造出的“有情宇宙观”“天人合一”等理念对后世有深远影响。

C. 礼来源于巫,巫术对神明的崇敬使得“礼”具有了神圣性,人们必须严格遵守、履行礼,才能与天地、神明合拍和沟通。

D. 国家公共生活中的礼仪礼典,如任职宣誓仪式、祭扫英烈仪式、全国哀悼活动等,体现了传统礼仪在新时代的融合与转化。

3. 下列选项,最适合作为论据来支撑材料一“礼”的神圣性特点的一项是( )

A. 夫礼,先王以承天之道,以治人之情。故失之者死,得之者生。(《礼记》)

B. 相鼠有体,人而无礼;人而无礼,胡不遗死?(《诗经·相鼠》)

C. 辞让之心,礼之端也;非之心,智之端也。(《孟子》)

D. 非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。(《论语》)

4. 材料一中“礼”的三个特点的先后顺序能不能调换?为什么?

5. 如何辩证地看待“礼”?请结合材料简要分析。

现代文阅读II

阅读下面的文字,完成6-9题。

谁在窗外徘徊

夏艳平

夜有些深了,世界慢慢静了下来。

童子介批阅完最后一份文件,准备起身回家时,听到窗外有响动。不,应该是感觉到窗外有响动。那响动,轻微,细碎,像风吹落叶、猫走墙头,但他还是感觉到了。

童子介装着仍在看文件,目光却折向了窗外。从明亮的灯光里看出去,窗外的世界一片朦胧。

童子介把两只耳朵竖了起来。

童子介断定,窗外有人。

童子介有了警觉。

童子介不能不警觉。他记起来,从他走进这间办公室的第一个晚上,窗外好像就有这响动。

水城是个复杂的地方,前任县委书记和县长,就是被人举报后落马的——有人将他们收受贿赂时的录像,直接寄给了上级纪委。

水城出现塌方式腐败后,上级把童子介从邻县调来担任县委书记。上任还不到半个月,就被人盯上了?

童子介轻轻地笑了笑,苍蝇不叮无缝的蛋,难道自己身上有了“缝”?

童子介并不怕人盯。他到水城后做的第一件事,就是把县委、县政府办公楼前高高的围墙拆了,他要让前来办事的人都能自由进出。接着又把自己的办公室搬到了一楼,而且无论昼夜,只要他在办公室里,门就不会关着,窗帘也只是一个装饰,不会闭合的。

童子介知道,老百姓希望他这样,他也应该这样。为老百姓办事,还怕老百姓看到?

童子介缓缓地站起身来,伸了一个大大的懒腰,还打了一个响亮的哈欠。他是有意给窗外报信呢。可窗外并不买账,那响动连节奏都没变一下。童子介感觉,那人应该就在他窗外不远处,来回地踱着步。

“不对呀,他要是来监视我的,见我起身,早跑得没影儿了,哪会还有响动?莫非是来反映情况的?”童子介凝眸一想,觉得有这种可能。前任领导虽然落马了,但案子并没有完全了结,有些问题,还在进一步调查审理中。自己初来乍到,别人可能还拿不准他是个什么样的人,想反映情况,又有些犹豫。

童子介缓缓地走出了办公室。

外面有淡淡的月光,但比室内还是暗了不少。童子介把眼睛微微地闭了一下,稍稍适应后才睁了眼往办公楼后面走去。

办公楼后面是一块开阔的草坪。草坪与办公楼之间,有一道约半人高、修剪得齐齐整整的绿化带。

童子介看到,从窗口处泄出来的灯光,漫过那道绿化带,落在了草坪上。这样,那块草坪上就有了一块长方形的金色瀑布。

童子介还看到,在那块金色瀑布的边缘,有一个人来回踱着步。他不由笑了起来,自己的感觉还真准呢。

那个人走得很有规律,走过一段就折转身子往回走,走过一段又折转身子往回走。他走的线路,与办公楼和绿化带平行,径长比他办公室的宽度稍长,大概五六米的样子。也就是说,那个人一直在他的窗外徘徊。

那个人走得很投入,童子介怕吓着了他,就站在办公楼的拐角处,轻轻咳嗽了一声。听到咳嗽声,那个人停住脚步,朝童子介这边看了一下,然后,缓缓地转过身,朝着另一端走去。

“请留步。”童子介赶紧喊了一声,那个人就停了下来。

童子介一惊,站在他面前的竟是一位老人。

童子介愣怔半天才说:“老人家,您有事吗?来,跟我进屋吧。”老人摇了摇头,说:“没事,睡不着,我随便走走。”

童子介说:“正好,我也睡不着,我陪您。”老人说:“那哪儿行啊?你明天还有事,不像我这个老头子。”童子介说:“没事,反正睡不着。”

童子介陪老人在草坪上慢慢走着。老人问童子介:“你是不是觉得我这个人有点儿怪,这夜半更深的,还在这里瞎转悠?”童子介说:“没事,老人多转转有好处。”童子介说完,听到老人重重地叹了一口气。

一阵沉默过后,老人告诉童子介,他是刘清明的父亲。童子介又是一惊,刘清明就是水城刚落马的县委书记啊!

老人说,刘清明读书很聪明,中考考了个全校第一,上了县一中。一个农村孩子能上县一中,是一件很荣耀的事情。他把刘清明送到学校后,就去深圳打工,他要为刘清明攒足上大学的学费。

三年后,老人把学费攒足了,可刘清明落榜了。刘清明母亲去世得早,他去打工后,刘清明没人管教,整天跟几个坏孩子搅在一起,打架斗殴,不好好学习。老人无奈,就辞工回家,陪着刘清明复读。这一年,老人时刻紧盯着刘清明。最后,刘清明如愿考上了重点大学。

说到这里,老人又重重地叹了一口气:“唉,我真是糊涂啊!明知他自制能力差,管不住自己,却不盯着他。我要是像他高中复读时那样,一直盯着他,兴许他就不会出事儿了。”

老人抬手擦了擦眼睛,接着说:“我知道,现在后悔也迟了,可每天夜里,我还是忍不住要来这里。我真的希望,屋子里面坐着的,是他。”

老人说话时,眼睛一直看着那个亮着灯光的窗口。

6.下列对本文相关内容的理解,不正确的一项是( )(3分)

A.“夜有些深了,世界慢慢静了下来”交代了故事发生的背景,也写出了童子介勤奋的工作精神。

B.童子介拆掉围墙,办公的时候不关门,都在向人们暗示自己坦坦荡荡,在任上一定会亲民务实。

C.童子介在拐角处轻轻咳嗽一声,既是想引起那位老人的注意,又不想因为突然打招呼而吓着他。

D.老人所说的刘清明上学时整天跟坏孩子搅在一起,预示着他成为领导者后将因贪腐而成为罪人。

7.下列对本文艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )(3分)

A.“像风吹落叶、猫走墙头”的比喻,生动形象地写出了窗外人小心翼翼而担心被发现的心态,也写出了童子介耳力之强、警惕性高。

B.老人对身份的交代,照应了前文所说的县委书记落马的内容;而对老人走路规律、所走线路的描述,照应了题目中的“在窗外徘徊”。

C.结尾时的“眼睛一直看着那个亮着灯光的窗口”,透露出老人复杂的心理,同时它给读者以深刻的印象,并引发了读者深深的思考。

D.小说的故事情节极简单:童子介夜晚工作时听到窗外有响声,出来遇一老人并与之进行了对话。但它以小见大,表达了深刻的主题。

8.小说情节简单,却多设悬念,颇有引人入胜之功,试对此作简要分析。(4分)

9.小说的主旨是什么?本文是怎样表达这一主旨的?(6分)

能力题组

现代文阅读I

阅读下面的文字,完成1-5题。

材料一:

智慧社区作为基层治理的神经末梢和智慧城市建设的缩影,是推动基层治理现代化的重要抓手。“十四五”规划明确提出,要推进智慧社区建设,打造社区线上数字化平台及线下服务机构,建设便民惠民智慧服务圈,提供线上线下融合的社区生活服务、社区治理及公共服务、智能小区等服务,努力在智慧养老等领域实现重点突破。

智慧社区建设涉及多主体、多要素,其建设成功与否与外部环境因素以及社区自身因素息息相关。因此,不能单从资金、人力、技术等要素的粗放式投入模式去打造智慧社区,需要在宏观分析框架下统筹协调、适配建设,通过社区资源要素的重组和整合进行集约式发展,打造“麻雀社区”。

智慧社区建设需要形成包括政府、社区、企业、居民、社会组织、高校在内的治理共同体,链接政策、资金、人才、信息、技术、服务等六项资源。具体而言,其目标是通过信息化技术手段将政府、社区等多元治理主体汇集到社区数字平台,通过整合重组社区多主体资源,在维持社区情感及共同利益的基础上打造治理共同体。其中的关键在于集合多元主体,发挥其积极作用,整合不同主体的资源,形成治理合力。

上级政府承担着制定智慧社区发展战略的重要责任,包括智慧社区建设的技术标准、主要内容、组织保障、评价指标及适配措施等,同时政府强有力的资金支持也是智慧社区建设项目落地的关键。要打通社区、企业、居民三方的合作渠道。严格市场准入,激发企业作为专业的服务供给方的活力,提高企业服务的智慧化程度与服务质量。社区是治理共同体建设的资源协调者,是其他主体间达成沟通合作的粘合剂,解决矛盾冲突的中间人。社区需要充分调研居民需求,避免相邻社区服务同质化现象,以社区间联合为手段引入差异化智慧服务企业,进一步扩大社区企业的服务半径、拓展社区居民可享受的服务资源。企业通过合法渠道向辖区居民购买“健康”数据等,实现智慧养老、健康医疗等数字产业服务链的发展。社区是区域内广大居民的自治组织,居民是社区治理的重要主体。居民在打造智慧社区过程中扮演了建设者及消费者的双重角色。社会组织具有优质的志愿者服务资源,调动社会组织参与建设人文智慧社区,可有效避免因技术变迁而忽视以老年群体为代表的“边缘群体”。高校承担着培养新型社区治理人才的重要责任。基层社区既为高校人才提供理论实践场所及成果转化平台,也为社区吸纳复合型人才做准备。

(摘编自方伶俐《基于PEST-SWOT模型的智慧社区建设策略探索》)

材料二:

家庭养老适应中国的传统文化,可以使得老人享有家人的亲情与照顾,经济成本比较低。机构养老,则是一种养老院模式,相对成本高,对于缺少子女照顾的老人相对比较适合。智慧社区居家养老则可以兼顾家庭养老和机构养老,以社区为平台,通过信息技术为社区的老人提供更加专业的服务并降低了服务成本,在兼顾老人精神需求的同时,不需要子女花费较多的时间和精力。

构建智慧社区养老管理原则的前提是智慧化社区的改造和建设,但是智慧化社区对社区的通信设施、传感设备、数据库建设要求较高,所以各级政府的财政支持尤为重要。开放智慧社区养老管理市场,引入社会资本,破除社区的“封闭”壁垒。通过公建民营、民办公助、政府购买服务等多种模式,提高社区养老服务的质量。鼓励更多的公益组织、志愿者组织加入到社区养老中来,促进社区养老服务的多样化,为老人提供更加便捷、高效的服务。

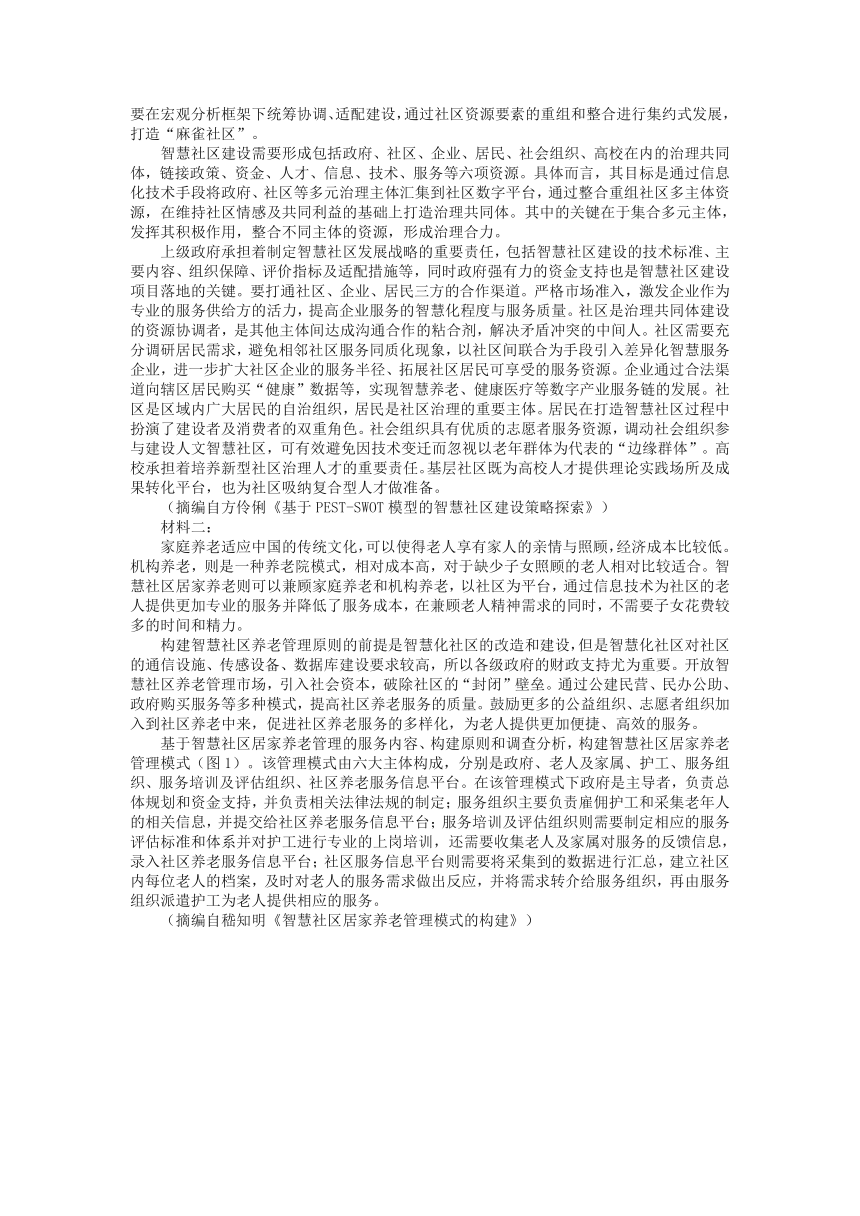

基于智慧社区居家养老管理的服务内容、构建原则和调查分析,构建智慧社区居家养老管理模式(图1)。该管理模式由六大主体构成,分别是政府、老人及家属、护工、服务组织、服务培训及评估组织、社区养老服务信息平台。在该管理模式下政府是主导者,负责总体规划和资金支持,并负责相关法律法规的制定;服务组织主要负责雇佣护工和采集老年人的相关信息,并提交给社区养老服务信息平台;服务培训及评估组织则需要制定相应的服务评估标准和体系并对护工进行专业的上岗培训,还需要收集老人及家属对服务的反馈信息,录入社区养老服务信息平台;社区服务信息平台则需要将采集到的数据进行汇总,建立社区内每位老人的档案,及时对老人的服务需求做出反应,并将需求转介给服务组织,再由服务组织派遣护工为老人提供相应的服务。

(摘编自嵇知明《智慧社区居家养老管理模式的构建》)

1. 下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )

A. 打造“麻雀社区”需要社区资源集约式发展,不需要资金、人力、技术等的粗放式投入。

B. 集合多元主体,整合不同主体资源,形成治理合力,是打造智慧社区治理共同体的关键。

C. 相较于家庭养老、机构养老,智慧社区养老在降低服务成本、减少子女花费上更具优势。

D. 接收老人及家属提出需求,雇佣适合的护工并为老人提供服务是服务组织的主要职责。

2. 根据材料内容,下列说法不正确的一项是( )

A. 材料一与材料二都谈到了智慧社区的建设,不过二者论述的重心并不相同。

B. 只有完成智慧化社区的改造和建设,才有可能构建智慧社区养老管理原则。

C. 只要引入社会资本,就能从根本上破除社区“封闭”壁垒,解决养老问题。

D. 智慧社区居家养老管理模式是由相对独立、又相辅相成的六大主体构成的。

3. 根据“十四五”规划要求,下列选项中不属于智慧社区建设的一项是( )

A. 上海爆发疫情后,全市机关党员干部、基层社区工作者、普通市民化身志愿者奔赴防疫一线,筑起同心抗“疫”的志愿堡垒。

B. 深圳福田区“志愿者网络之家”于2022年3月正式投入使用,该网络平台可以志愿者提供临时住宿、诊疗等相关服务信息。

C. 2022年3月镇江市京口区聘请辖区网格化服务管理中心负责人作为首批“公益观察员”,网格长成为各类诉讼线索的公益守护者。

D. 某小区为促进社区智慧养老服务质量提升,通过引进民营企业建立养老服务驿站,努力打通老年人养老服务的“最后一公里”。

4. 请结合材料一谈谈社区在构建智慧社区建设中应发挥怎样的作用。

5. 某小区为解决居家老人养老不便的问题,努力构建智慧社区居家养老管理模式。假如你是这个模式中的政府工作人员,请结合材料二及图1谈谈你应该履行哪些工作职责。

现代文阅读II

阅读下面的文字,完成6-9题。

白洋淀上

关仁山

吃过了炖杂鱼,铃铛奶奶把腿盘在炕头,坐着一个蒲草做的圆垫子,烤着火盆,吧嗒着长烟袋,瞄了一眼窗外。

街巷里堆满了雪。千年老梨树也挂满了树挂。白得圣洁的码头,零零散散地泊着几只老龟一样的旧船。

铃铛奶奶嘴里唠叨着:“你爹活着的时候,就爱砸冰懵子……”

王永泰嗯了一声。他在夏天是船老大,冬天也爱在冰上砸冰懵子。

荒凉的大淀上压着层层叠叠的厚雪,撩得他猛地来了精神。他心里念叨,砸冰懵子的季节到了。

王永泰挺直腰,拧着屁股下炕。他哼了几声保定老调,腰里缠上一圈绳索,披上油脂麻花的羊皮袄,戴上一顶大皮帽子。他从墙上摘下一支明晃晃的冰枪,冰枪的颜色跟大铁锅一样。

他扛着冰枪,扑扑跌跌地走进雪野里。

鱼鹰大黑、二黑躲着雪片儿,跟着他,摇摇晃晃地飞。

野地里的雪,一层层地厚着。两溜儿深深的雪窝,串起空旷淀滩上的无数道雪坎,简直就是雪的长城。王永泰脚下一跐一滑,走不大稳,觉得雪窝深得像是挖地三尺,冷透了的寒气直往骨缝里杀。

王永泰斜卧在一艘冻僵的船板上,嘴巴喷出一团哈气,拽起拴在腰上的酒葫芦,比画两下,锥子似的目光依旧盯着沉静的大淀。

白腾腾的,除了雪还是雪,就像夏日淀上的浪头一样白。

王永泰无声地笑笑,感到一种空落,只有嘴巴寻着酒葫芦对话。

往年人多的时候,王永泰总是带着王决心、二巴掌他们打冬围。但今年不同往常,王决心在千年秀林栽树,还要护卫规划设计专家在白洋淀勘测。

他冬天只能自己在冰上砸冰懵子了。

雪花飘在头上,大雪不久淹没了他的脚。

这个季节,淀上凶险无比,常常使走冰的人陷于危险境地。厚厚的冰层下面,还能听到淙淙流水的声音。

王永泰永远记着父亲“大抬杆”的模样,父亲和水上飞教他砸冰懵子,真怀念大抬杆肩扛大鱼“喊淀”时的赏灯之夜。

喊淀就是到了码头冲着村口喊一嗓子,有缘赶上的就分一点儿鱼。喊淀还没有人来,就在千年老梨树下敲钟,钟声一响,人们点燃一盏盏各式各样的灯笼,亮了一街。大抬杆将冰枪高高地举过头顶,绷脸不笑,心里却分外得意。这是王家寨人自古以来最高的奖赏。后来王永泰听母亲说,其实,砸冰懵子得到的大鱼是水上飞的功劳,水上飞是护着大抬杠的威望。

京油子,卫嘴子,保定府的狗腿子,不如白洋淀的水鬼子。王永泰捕鱼的本领就属于水鬼子。改革开放初期,王永泰成立了捕鱼公司。但冬天砸冰懵子,照样是他的拿手好戏。

他砸冰懵子,大黑、二黑都跟着,两只鱼鹰静静立在雪坨上东张西望。不多时,冰层底下挤出声如裂帛的脆响,犹如砸碎了玻璃。响声里夹杂着隐隐约约的“嗷呵——嗷呵”的叫声。白洋淀人都知道大鱼浮冰游,小鱼却是沉了底。王永泰躲避的雪坎子,就是夏天他的老船守鱼窝的地方。他兴奋得眼睛里充了血,扭头时,蓦地看见几步远的雪岗顶端黑乎乎地袒露着什么,那是碎冰,别人砸过冰懵子了。鱼也是精明,见不得一丝人的影子。鱼若是见了冰上头有黑东西,就会掉头逃跑的。

王永泰滚过浮雪,爬上那道雪岗,盖住了被风吹秃的地方,然后斜着眼睛寻着裂响的冰面。他调动了多年获得的嗅觉和听觉经验,捕捉着冰面细小的变动,寻找大鱼的踪迹,同时也在寻找乐趣。

他的心里不知不觉渐渐温馨起来。

寒风涩重,滚地而来。王永泰灌了一口雪粉,咂吧咂吧。

夜空的云层里有月儿游出来了。雪上面有兔子跑过的痕迹,百米远的冰面上有了声响,他就划开了浮雪。冰层下边一个硕大的黑乎乎的东西。王永泰揉揉眼睛,活动一下冻僵的手脚,哈腰轻跑过去,高举着冰枪,狠狠地砸下去,连连砸着。

冰层下面的黑东西就蒙了,露出水的时候,他辨认出是一条大黑鱼,就迅疾趴下,将被砸晕的大黑鱼捉上来,扔进他的网兜里。

自己砸冰懵子,那是只有他独享的快乐。

王永泰再灌几口衡水老白干,烈酒热辣辣的,身上的筋脉就活了,老胳膊老腿儿也顿时来了灵气。等了一阵,他抽了抽鼻子,看见又游来黑乎乎的东西。但是大鱼像嗅到了人的气味,从冰窟窿里逃了。

王永泰重新找了个地方,刮掉上面的浮雪,细细审视,又有黑乎乎的东西游来。瞧定这是一条肥硕的大鲤鱼,王永泰嗖地爬起,身上好像长了一片芒刺,高高举起冰枪砸去,大鲤鱼瞬间被震蒙了。

王永泰的双手也没劲了,喘了喘气,哑静了三分钟。

王永泰抓大鲤鱼的时候,眼前黑了景儿,扭头噗地摔了一跤。大黑、二黑扑棱着翅膀飞过来。好在都是雪粉,他又撑着身体爬起来,看见一个大冰块滑溜溜滚进一张一合的冰缝,溅起清晰的水声。等他睁开眼睛,已经来不及了,大鲤鱼苏醒了,摇摇晃晃地游动起来。他凄厉厉叹一声:“这狗日的……”

王永泰一动不动,宛如悄然拱出的一座雪雕。

他孤傲地站在雪梁子上,等着大鱼不游动了,他时刻准备将冰枪砸下去。他着急啊,然而大鱼没有动作。僵持许久,王永泰双腿发软,围着冰层里的大鱼兜圈,脚下的棉靰鞡踩进深雪里,脆脆地响。

大鱼几乎在惊悸中游不动了。王永泰即刻出手,嘭一声,冰枪砸下去,大鲤鱼震蒙了。他趴在那里捞出大鲤鱼,忽然有一种温情脉脉的伤感。此时,寒鸟从枯黄的芦苇中起飞。

王永泰拾头看看天,带着胜利果实回家。茫茫雪野里,脚下的棉靰鞡响个没完没了。

(有删改)

6. 下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A. 铃铛奶奶唠叨王永泰爹在世时爱砸冰懵子的话,勾起了王永泰对过去生活的回忆,让他决定去白洋淀上砸冰懵子。

B. 王永泰砸冰懵子捕鱼先锁定目标,再高举冰枪猛砸冰面,然后迅速趴下将鱼抓住扔进网兜,动作描写生动传神。

C. 小说多用方言、口语,如“砸冰懵子”“水鬼子”“咂吧咂吧”等,语言活泼,生动形象,有浓郁的地方色彩。

D. 小说描写白洋淀独特的自然环境和传奇的人文生活风貌,浸染着作者及其笔下人物的深厚情感,富有抒情意味。

7. 关于文中“喊淀”时的赏灯之夜部分,下列说法不正确的一项是( )

A. 渔猎者打渔归来喊淀,招呼人们分享胜利的喜悦,体现出白洋淀民风的淳朴。

B. 人们听到钟声后,点燃灯笼上街迎接渔猎者打渔归来,表达对渔猎者的敬意。

C. 大抬杆的表面严肃、内心得意与水上飞的默默付出、谦逊低调形成鲜明对比。

D. 小说插叙喊淀时的赏灯之夜,丰富了内容,体现出白洋淀渔猎文化历史悠久。

8. 白洋淀上,王永泰的心理随着他在冰面上砸冰懵子捕鱼的过程不断产生变化。请结合文中相关部分简要分析。

9. 请结合文本简要分析“雪”的艺术效果。

2023届高三语文现代文阅读提升专练答案与解析

(第29练)

基础题组

现代文阅读I

1. C C.“成为中国家族系统和政治制度形成的基础”错误。

2. B B.“他结合阴阳家、道法家创造出的‘有情宇宙观’‘天人合一’等理念对后世有深远影响”错误。

3. A A.礼,先王凭借它来承接上天之道,治理人们的情操。所以失去它就会灭亡,得到它才能生存。礼是先王凭借它来承接上天之道的,体现了材料一中“礼”的神圣性特点,最适合作为论据来支撑材料一。

B.老鼠有形体,人却没有礼仪;人没有礼仪,为什么不快点死去呢?只表明人应该有礼仪,没有体现了材料一中“礼”的神圣性特点。

C.辞让心就是施行礼的开始,是非心就是智的开始。只讲了礼的开始,没有体现了材料一中“礼”的神圣性特点。

D.不符合礼的不看,不符合礼的不听,不符合礼的不说,不符合礼的不做。只讲了礼,没有体现了材料一中“礼”的神圣性特点。

4. 不能。材料一中“礼”的三个特点有一定的逻辑关系,是按照由小到大的范围,层层递进的关系论述的。先讲礼是个体在现实生活中的行为、举止,再讲礼是对社会生活的全面规范化,最后讲“礼”不单是人间的法规,扩大到了神的层次。

5. ①不能对天地神灵被动膜拜,应该遵循人与自然和谐共生的生态伦理;②不能划分上下尊卑的严格等级,应该遵循家庭社会和谐的社会伦理;③不能进行居高临下的“牧民”统治,应该遵循社会主义国家“以人民为中心”的政治伦理。

现代文阅读II

6.D

7.A

8.①小说题目“谁在窗外徘徊”以疑问引发了读者一探究竟的欲望。②小说开头写童子介很警觉,发觉窗外有人,猜疑有人盯上了自己。再一次强化了读者的好奇。③情节发展部分写童子介又猜测有人是反映情况,使读者也增加了猜测。④反复描述老人的怪异行为,却迟迟不揭示老人是谁。评分标准一点1分,共4分。

答案补充∶①小说开头童子介听到窗外有响动,断定窗外有人,但不知是谁,不知身份,引发读者阅读兴趣。②童子介打了一个响亮的哈欠后,那人并没有走还是来回踱着步,说明不是来监视他的,那是来干什么的 再一次强化了读者的好奇。

9.主旨党员干部应廉洁自律,自觉接受人民监督,只有这样才能对得起党和人民,才能对得起家人。评分标准:2分;意思对即可。如果把主旨答成了父爱或者对孩子的教导教育等方面不可以。

表达①借对童子介的心理描写,揭示身正不怕影子歪、做好自己就不怕有人盯的道理。;②借对老人的语言描写,突出刘清明未被监督而走向贪腐的教训。评分标准答对一点2分,两点共4分;意思对即可。

答案补充:通过描写童子介和刘清明在水城为官的不同表现表达了小说的主题。(学生可能会答正面描写和侧面烘托,也可)其他答案言之成理即可。

能力题组

现代文阅读I

1. B A.“不需要资金、人力、技术等的粗放式投入”错,曲解文意。原文是说“不能单从资金、人力、技术等要素的粗放式投入模式去打造智慧社区”而非“不需要”;C.“相较于……减少子女花费上更具优势”错,于文无据、曲解文意。原文是说“家庭养老适应中国的传统文化……经济成本比较低”“智慧社区居家养老则可以兼顾家庭养老和机构养老……并降低了服务成本”,所以文章是说家庭养老成本低,智慧社区只是降低了服务成本。D.“接收老人及家属提出的需求”“”根据材料二图表可知,接收老人及家属提出的需求的是“社区养老服务信息平台”。服务组织负责需求转介和雇佣护工,以及反馈服务记录。

2. C C.“只要……就……”说法绝对。原文是说“开放智慧社区养老管理市场,引入社会资本,破除社区的‘封闭’壁垒。通过公建民营、民办公助、政府购买服务等多种模式,提高社区养老服务的质量”,意思是说社会资本对破除社区“封闭”壁垒,提高社区养老服务的质量有用,但并没有绝对化表述。

3. A 根据材料一可知,智慧社区的建设,应该包括社区线上数字化平台及线下服务机构,便民惠民智慧服务圈,线上线下融合的社区生活服务、社区治理及公共服务、智能小区、智慧养老等服务。

A.是同心抗“疫”,属于政府公共服务的建设。与智慧社区建设无关。

4. ①积极响应国家建设智慧社区的方针政策;

②发挥其自治组织的功能,重组和整合社区资源要素;

③充分调研居民需求,避免相邻社区服务同质化,联合引入差异化智慧服务企业;

④扩大社区企业的服务半径、拓展社区居民可享受的服务资源。

5. ①收集居民需求,向有关部门提供规划建议和汇报资金使用情况;

②调查走访,为相关法律法规制定建言献策并积极监督实施情况;

③调研、考察、评估服务组织资质;

④根据相关要求检查护工技能培训情况并做好记录汇报;

⑤根据相关要求监督信息平台的运行和听取建设情况汇报。

现代文阅读II

6. D.“传奇的人文生活风貌”错。根据“这是王家寨人自古以来最高的奖赏”可知,“喊淀”是白洋淀流传已久的一种风俗,算不上“传奇”;同时“民风民俗”不等于“人文生活”。

7. C.“形成鲜明对比”错。根据“父亲和水上飞教他砸冰懵子”可知,父亲和水上飞二人关系很好,可能情同手足,作者写他们不是为了黑衬白;从“水上飞是护着大抬杠的威望”中“护着”见出水上飞对父亲的付出是一种朋友的真诚,是二人感情好的体现。因此,这里终究是为了体现白洋淀民风淳朴,人性美好,而非“鲜明对比”。

8. 捕捉猎鱼时机时,满怀兴奋与享受;收获大黑鱼后,则是喜悦与自豪;失手大鲤鱼时,满心遗憾与自责;再猎大鲤鱼后,满足之余有点伤感。

9. 1.“雪”是故事的背景环境。“雪”既为王永泰砸冰懵子营造了一个唯美的自然环境,也是驱动王永泰砸冰懵子的客观要素。2.“雪”成为游走于行文的线索。雪花、积雪、浮雪、雪梁子、雪野,共同串起且推动了王永泰渔猎的整过过程。3.“雪”是白洋淀独特的自然环境,构成白洋淀淳朴民风与美好人性的底色。4.“雪”的洁白也是作者对白洋淀美好一切深情礼赞的象征性情感 “符号”。

(第29练)

基础题组

现代文阅读I

阅读下面的文字,完成1-5题。

材料一:

所谓“礼”,是用一整套“名分”次序的排列制度来别亲疏,定上下,立尊卑,序长幼,明贵贱,分远近,以确定人们的义务、道德和生活。“礼,天地之序也……序,故群物有别。”(《礼记·乐记》)“礼”的功能是“别异”,这个“别异”是通过一系列的“名”来建立和确定的,“夫名以制义,义以出礼,礼以体政,政以正名。”(《左传·桓公二年》)儒家强调“名”整理出秩序和规范,由之构成一个有明确差异和严密区分的社会统领系统。

礼有几个特点。第一点,“礼者,履也。”礼是实践,实践强调的不是人的内心活动,而是个体在现实生活中的行为、举止。“礼”的许多仪式、规矩、准则、范例,都是针对人的活动、行为、举止、言语甚至面容而设定的,而且必须有顺次、有规则、有秩序地去做。“无礼则无以措手足”,礼的实践性可以到这个程度。“礼者,体也,言得事之体也。”(刘熙《释名》)合乎礼数的周旋酬对、俯仰往还,无不是通过切身实践,把方方面面、大大小小的事情做到位,得体、适宜、合度,使人世各种关系在这实践过程中得到合适的落实。“礼有五经,莫大于祭”,祭礼是最重要的,祭祀把人的各种关系,长幼、父子、夫妇、兄弟、朋友,通过仪式的活动即实践,把远近亲疏上下尊卑安排规范得十分明确,并且以语言、名分确定下来,不能违背,“名位不同,礼亦异数”。譬如一个人死了,他的家人要披麻戴孝,但是由于与死者关系的名分不同,披的麻、戴的孝并不一样,不同的身份、关系、地位、等级,区分得非常清楚,而且要求不同的情感表现。不像西方,人死了都戴一点黑,动作、姿态、言语、次序等,区别不大。礼是现实生活不可逃避,更不可违背的实践法规,是不成文的“法”。

礼的第二个特点,是对社会生活的全面规范化,不仅是祭祀的时候,而且通过祭祀,把整个社会生活的各个方面都安排、规定好。中国的家族系统和制度就是以表礼“五服”等差秩序来制定、规范、推扩出来的,把人的不同实践活动和这些活动的外在形态包括衣食住行等,进而把现实生活规范、安排成为一个大系统。到汉代,董仲舒结合阴阳家、道法家把上古这套礼制转化性创造为“仁,天心也”的“有情宇宙观”,用“天人感应”的“天人合一”方式来作政治制度的安排。从此以后,尽管历代有许多增删变异,其基本精神却一直延续下来。

为什么能这样长久传承延续呢?为什么这么一套烦琐的生活规范,却必须严格遵守、履行呢?这就是我要讲的第三个,也是最重要的特点:“礼”有神圣性。正因为它非常神圣,所以必须遵守、不可违背。礼来源于巫,巫术里面有神明,因此这些“礼”的规范不单是人间的法规。“礼者,天之经,地之义,人之行”,天经地义,是天地给人规定的。违反了礼,不仅是违反了人间的习俗、规矩、法规,而且更严重的是触犯了神明,那当然就要遭到各种灾难、惩罚,民间一直有不孝子孙要遭天打雷劈的说法。所以人的“行”必须符合“礼”的规范,才能与神明、与天地合拍和沟通。所有这些,都恰恰是保留了巫术的基本特征、基本精神,但是把它完全世俗化、理性化了,成了人间的一种神圣的秩序。许多学者讲,宗教与世俗的很大区别就是,宗教是超乎经验的世界,世俗是经验的世界。而中国恰恰不是这样,中国是将这两个世界合在一起,神就在这个世界也包括在人间的“礼”中,人间的礼仪就是神明的旨意,人与神同在一个世界,所以“礼教”成了中国的“宗教”。

(摘自李泽厚《“礼”的三特点》)

材料二:

中国是拥有悠久礼乐文明的礼仪大国,有着丰富的礼仪文化资源,同时重视礼制建设与礼俗教化。《周易·系辞》强调:“观乎人文,以化成天下。”这里的“人文”,是敬天礼地、体现族群伦理与政教伦理等包蕴礼义核心的礼仪文化。荀子《礼论》说:“上事天,下事地,尊先祖而隆君师,是礼之三本也。”强调“礼”的功能,礼仪文化依循三大伦理原则,即与天地协调的自然伦理、以祖先纪念情感为中心的家庭伦理、推崇君师为政教的政治伦理,这三者是“礼”的核心内涵,是传统礼仪文化的根本性质所在。

当代社会是以人民为主体的现代社会,新的社会生活自然需要相应的礼仪,传统礼仪遵循的三大伦理原则在当代社会必然发生根本的性质变化,即更强调人与自然和谐共生的生态伦理,而不是对天地神灵的被动膜拜;更强调家庭社会和谐的社会伦理,而不是上下尊卑的严格等级区分;更强调社会主义国家“以人民为中心”的政治伦理,而不是居高临下的“牧民”统治。以新的伦理原则处理人与自然、家底社会等的关系,既保留中华民族礼仪文化底色,又体现了礼仪文化融入当代社会的创新性发展。

礼仪伦理通过创造性转化、创新性发展实现重建与更新,是新时代精神文明建设和文化强国建设的重要内容。传统礼仪在新时代的融合与转化,对于家国情怀的培育、社会文明的提升、民族凝聚力的增强、公民道德教育与新的伦理人格养成有着积极的促进作用。

(摘编自萧放《传统礼仪文化与当代中国礼仪实践》)

1. 下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A. 礼的功能是“别异”,通过“名”整理出秩序和规范,由此构成一个有明确差异和严密区分的社会统领系统。

B. 礼具有实践性,人们须有顺次、有规则、有秩序地实践“礼”,并在实践的过程中合适地落实人世各种关系。

C. 丧礼“五服”将人的实践活动、外在形态,以至现实生活系统化,成为中国家族系统和政治制度形成的基础。

D. 当代社会与古代社会的性质、生活不同,因此传统礼仪遵循的三大伦理原则在当代必然发生根本的性质变化。

2. 根据材料内容,下列说法不正确的一项是( )

A. 材料一引用“夫名以制义,义以出礼,礼以体政,政以正名”,阐述名、义、礼、政的紧密联系,论证礼的“别异”功能。

B. 董仲舒继承并发展了上古礼制,他结合阴阳家、道法家创造出的“有情宇宙观”“天人合一”等理念对后世有深远影响。

C. 礼来源于巫,巫术对神明的崇敬使得“礼”具有了神圣性,人们必须严格遵守、履行礼,才能与天地、神明合拍和沟通。

D. 国家公共生活中的礼仪礼典,如任职宣誓仪式、祭扫英烈仪式、全国哀悼活动等,体现了传统礼仪在新时代的融合与转化。

3. 下列选项,最适合作为论据来支撑材料一“礼”的神圣性特点的一项是( )

A. 夫礼,先王以承天之道,以治人之情。故失之者死,得之者生。(《礼记》)

B. 相鼠有体,人而无礼;人而无礼,胡不遗死?(《诗经·相鼠》)

C. 辞让之心,礼之端也;非之心,智之端也。(《孟子》)

D. 非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。(《论语》)

4. 材料一中“礼”的三个特点的先后顺序能不能调换?为什么?

5. 如何辩证地看待“礼”?请结合材料简要分析。

现代文阅读II

阅读下面的文字,完成6-9题。

谁在窗外徘徊

夏艳平

夜有些深了,世界慢慢静了下来。

童子介批阅完最后一份文件,准备起身回家时,听到窗外有响动。不,应该是感觉到窗外有响动。那响动,轻微,细碎,像风吹落叶、猫走墙头,但他还是感觉到了。

童子介装着仍在看文件,目光却折向了窗外。从明亮的灯光里看出去,窗外的世界一片朦胧。

童子介把两只耳朵竖了起来。

童子介断定,窗外有人。

童子介有了警觉。

童子介不能不警觉。他记起来,从他走进这间办公室的第一个晚上,窗外好像就有这响动。

水城是个复杂的地方,前任县委书记和县长,就是被人举报后落马的——有人将他们收受贿赂时的录像,直接寄给了上级纪委。

水城出现塌方式腐败后,上级把童子介从邻县调来担任县委书记。上任还不到半个月,就被人盯上了?

童子介轻轻地笑了笑,苍蝇不叮无缝的蛋,难道自己身上有了“缝”?

童子介并不怕人盯。他到水城后做的第一件事,就是把县委、县政府办公楼前高高的围墙拆了,他要让前来办事的人都能自由进出。接着又把自己的办公室搬到了一楼,而且无论昼夜,只要他在办公室里,门就不会关着,窗帘也只是一个装饰,不会闭合的。

童子介知道,老百姓希望他这样,他也应该这样。为老百姓办事,还怕老百姓看到?

童子介缓缓地站起身来,伸了一个大大的懒腰,还打了一个响亮的哈欠。他是有意给窗外报信呢。可窗外并不买账,那响动连节奏都没变一下。童子介感觉,那人应该就在他窗外不远处,来回地踱着步。

“不对呀,他要是来监视我的,见我起身,早跑得没影儿了,哪会还有响动?莫非是来反映情况的?”童子介凝眸一想,觉得有这种可能。前任领导虽然落马了,但案子并没有完全了结,有些问题,还在进一步调查审理中。自己初来乍到,别人可能还拿不准他是个什么样的人,想反映情况,又有些犹豫。

童子介缓缓地走出了办公室。

外面有淡淡的月光,但比室内还是暗了不少。童子介把眼睛微微地闭了一下,稍稍适应后才睁了眼往办公楼后面走去。

办公楼后面是一块开阔的草坪。草坪与办公楼之间,有一道约半人高、修剪得齐齐整整的绿化带。

童子介看到,从窗口处泄出来的灯光,漫过那道绿化带,落在了草坪上。这样,那块草坪上就有了一块长方形的金色瀑布。

童子介还看到,在那块金色瀑布的边缘,有一个人来回踱着步。他不由笑了起来,自己的感觉还真准呢。

那个人走得很有规律,走过一段就折转身子往回走,走过一段又折转身子往回走。他走的线路,与办公楼和绿化带平行,径长比他办公室的宽度稍长,大概五六米的样子。也就是说,那个人一直在他的窗外徘徊。

那个人走得很投入,童子介怕吓着了他,就站在办公楼的拐角处,轻轻咳嗽了一声。听到咳嗽声,那个人停住脚步,朝童子介这边看了一下,然后,缓缓地转过身,朝着另一端走去。

“请留步。”童子介赶紧喊了一声,那个人就停了下来。

童子介一惊,站在他面前的竟是一位老人。

童子介愣怔半天才说:“老人家,您有事吗?来,跟我进屋吧。”老人摇了摇头,说:“没事,睡不着,我随便走走。”

童子介说:“正好,我也睡不着,我陪您。”老人说:“那哪儿行啊?你明天还有事,不像我这个老头子。”童子介说:“没事,反正睡不着。”

童子介陪老人在草坪上慢慢走着。老人问童子介:“你是不是觉得我这个人有点儿怪,这夜半更深的,还在这里瞎转悠?”童子介说:“没事,老人多转转有好处。”童子介说完,听到老人重重地叹了一口气。

一阵沉默过后,老人告诉童子介,他是刘清明的父亲。童子介又是一惊,刘清明就是水城刚落马的县委书记啊!

老人说,刘清明读书很聪明,中考考了个全校第一,上了县一中。一个农村孩子能上县一中,是一件很荣耀的事情。他把刘清明送到学校后,就去深圳打工,他要为刘清明攒足上大学的学费。

三年后,老人把学费攒足了,可刘清明落榜了。刘清明母亲去世得早,他去打工后,刘清明没人管教,整天跟几个坏孩子搅在一起,打架斗殴,不好好学习。老人无奈,就辞工回家,陪着刘清明复读。这一年,老人时刻紧盯着刘清明。最后,刘清明如愿考上了重点大学。

说到这里,老人又重重地叹了一口气:“唉,我真是糊涂啊!明知他自制能力差,管不住自己,却不盯着他。我要是像他高中复读时那样,一直盯着他,兴许他就不会出事儿了。”

老人抬手擦了擦眼睛,接着说:“我知道,现在后悔也迟了,可每天夜里,我还是忍不住要来这里。我真的希望,屋子里面坐着的,是他。”

老人说话时,眼睛一直看着那个亮着灯光的窗口。

6.下列对本文相关内容的理解,不正确的一项是( )(3分)

A.“夜有些深了,世界慢慢静了下来”交代了故事发生的背景,也写出了童子介勤奋的工作精神。

B.童子介拆掉围墙,办公的时候不关门,都在向人们暗示自己坦坦荡荡,在任上一定会亲民务实。

C.童子介在拐角处轻轻咳嗽一声,既是想引起那位老人的注意,又不想因为突然打招呼而吓着他。

D.老人所说的刘清明上学时整天跟坏孩子搅在一起,预示着他成为领导者后将因贪腐而成为罪人。

7.下列对本文艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )(3分)

A.“像风吹落叶、猫走墙头”的比喻,生动形象地写出了窗外人小心翼翼而担心被发现的心态,也写出了童子介耳力之强、警惕性高。

B.老人对身份的交代,照应了前文所说的县委书记落马的内容;而对老人走路规律、所走线路的描述,照应了题目中的“在窗外徘徊”。

C.结尾时的“眼睛一直看着那个亮着灯光的窗口”,透露出老人复杂的心理,同时它给读者以深刻的印象,并引发了读者深深的思考。

D.小说的故事情节极简单:童子介夜晚工作时听到窗外有响声,出来遇一老人并与之进行了对话。但它以小见大,表达了深刻的主题。

8.小说情节简单,却多设悬念,颇有引人入胜之功,试对此作简要分析。(4分)

9.小说的主旨是什么?本文是怎样表达这一主旨的?(6分)

能力题组

现代文阅读I

阅读下面的文字,完成1-5题。

材料一:

智慧社区作为基层治理的神经末梢和智慧城市建设的缩影,是推动基层治理现代化的重要抓手。“十四五”规划明确提出,要推进智慧社区建设,打造社区线上数字化平台及线下服务机构,建设便民惠民智慧服务圈,提供线上线下融合的社区生活服务、社区治理及公共服务、智能小区等服务,努力在智慧养老等领域实现重点突破。

智慧社区建设涉及多主体、多要素,其建设成功与否与外部环境因素以及社区自身因素息息相关。因此,不能单从资金、人力、技术等要素的粗放式投入模式去打造智慧社区,需要在宏观分析框架下统筹协调、适配建设,通过社区资源要素的重组和整合进行集约式发展,打造“麻雀社区”。

智慧社区建设需要形成包括政府、社区、企业、居民、社会组织、高校在内的治理共同体,链接政策、资金、人才、信息、技术、服务等六项资源。具体而言,其目标是通过信息化技术手段将政府、社区等多元治理主体汇集到社区数字平台,通过整合重组社区多主体资源,在维持社区情感及共同利益的基础上打造治理共同体。其中的关键在于集合多元主体,发挥其积极作用,整合不同主体的资源,形成治理合力。

上级政府承担着制定智慧社区发展战略的重要责任,包括智慧社区建设的技术标准、主要内容、组织保障、评价指标及适配措施等,同时政府强有力的资金支持也是智慧社区建设项目落地的关键。要打通社区、企业、居民三方的合作渠道。严格市场准入,激发企业作为专业的服务供给方的活力,提高企业服务的智慧化程度与服务质量。社区是治理共同体建设的资源协调者,是其他主体间达成沟通合作的粘合剂,解决矛盾冲突的中间人。社区需要充分调研居民需求,避免相邻社区服务同质化现象,以社区间联合为手段引入差异化智慧服务企业,进一步扩大社区企业的服务半径、拓展社区居民可享受的服务资源。企业通过合法渠道向辖区居民购买“健康”数据等,实现智慧养老、健康医疗等数字产业服务链的发展。社区是区域内广大居民的自治组织,居民是社区治理的重要主体。居民在打造智慧社区过程中扮演了建设者及消费者的双重角色。社会组织具有优质的志愿者服务资源,调动社会组织参与建设人文智慧社区,可有效避免因技术变迁而忽视以老年群体为代表的“边缘群体”。高校承担着培养新型社区治理人才的重要责任。基层社区既为高校人才提供理论实践场所及成果转化平台,也为社区吸纳复合型人才做准备。

(摘编自方伶俐《基于PEST-SWOT模型的智慧社区建设策略探索》)

材料二:

家庭养老适应中国的传统文化,可以使得老人享有家人的亲情与照顾,经济成本比较低。机构养老,则是一种养老院模式,相对成本高,对于缺少子女照顾的老人相对比较适合。智慧社区居家养老则可以兼顾家庭养老和机构养老,以社区为平台,通过信息技术为社区的老人提供更加专业的服务并降低了服务成本,在兼顾老人精神需求的同时,不需要子女花费较多的时间和精力。

构建智慧社区养老管理原则的前提是智慧化社区的改造和建设,但是智慧化社区对社区的通信设施、传感设备、数据库建设要求较高,所以各级政府的财政支持尤为重要。开放智慧社区养老管理市场,引入社会资本,破除社区的“封闭”壁垒。通过公建民营、民办公助、政府购买服务等多种模式,提高社区养老服务的质量。鼓励更多的公益组织、志愿者组织加入到社区养老中来,促进社区养老服务的多样化,为老人提供更加便捷、高效的服务。

基于智慧社区居家养老管理的服务内容、构建原则和调查分析,构建智慧社区居家养老管理模式(图1)。该管理模式由六大主体构成,分别是政府、老人及家属、护工、服务组织、服务培训及评估组织、社区养老服务信息平台。在该管理模式下政府是主导者,负责总体规划和资金支持,并负责相关法律法规的制定;服务组织主要负责雇佣护工和采集老年人的相关信息,并提交给社区养老服务信息平台;服务培训及评估组织则需要制定相应的服务评估标准和体系并对护工进行专业的上岗培训,还需要收集老人及家属对服务的反馈信息,录入社区养老服务信息平台;社区服务信息平台则需要将采集到的数据进行汇总,建立社区内每位老人的档案,及时对老人的服务需求做出反应,并将需求转介给服务组织,再由服务组织派遣护工为老人提供相应的服务。

(摘编自嵇知明《智慧社区居家养老管理模式的构建》)

1. 下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )

A. 打造“麻雀社区”需要社区资源集约式发展,不需要资金、人力、技术等的粗放式投入。

B. 集合多元主体,整合不同主体资源,形成治理合力,是打造智慧社区治理共同体的关键。

C. 相较于家庭养老、机构养老,智慧社区养老在降低服务成本、减少子女花费上更具优势。

D. 接收老人及家属提出需求,雇佣适合的护工并为老人提供服务是服务组织的主要职责。

2. 根据材料内容,下列说法不正确的一项是( )

A. 材料一与材料二都谈到了智慧社区的建设,不过二者论述的重心并不相同。

B. 只有完成智慧化社区的改造和建设,才有可能构建智慧社区养老管理原则。

C. 只要引入社会资本,就能从根本上破除社区“封闭”壁垒,解决养老问题。

D. 智慧社区居家养老管理模式是由相对独立、又相辅相成的六大主体构成的。

3. 根据“十四五”规划要求,下列选项中不属于智慧社区建设的一项是( )

A. 上海爆发疫情后,全市机关党员干部、基层社区工作者、普通市民化身志愿者奔赴防疫一线,筑起同心抗“疫”的志愿堡垒。

B. 深圳福田区“志愿者网络之家”于2022年3月正式投入使用,该网络平台可以志愿者提供临时住宿、诊疗等相关服务信息。

C. 2022年3月镇江市京口区聘请辖区网格化服务管理中心负责人作为首批“公益观察员”,网格长成为各类诉讼线索的公益守护者。

D. 某小区为促进社区智慧养老服务质量提升,通过引进民营企业建立养老服务驿站,努力打通老年人养老服务的“最后一公里”。

4. 请结合材料一谈谈社区在构建智慧社区建设中应发挥怎样的作用。

5. 某小区为解决居家老人养老不便的问题,努力构建智慧社区居家养老管理模式。假如你是这个模式中的政府工作人员,请结合材料二及图1谈谈你应该履行哪些工作职责。

现代文阅读II

阅读下面的文字,完成6-9题。

白洋淀上

关仁山

吃过了炖杂鱼,铃铛奶奶把腿盘在炕头,坐着一个蒲草做的圆垫子,烤着火盆,吧嗒着长烟袋,瞄了一眼窗外。

街巷里堆满了雪。千年老梨树也挂满了树挂。白得圣洁的码头,零零散散地泊着几只老龟一样的旧船。

铃铛奶奶嘴里唠叨着:“你爹活着的时候,就爱砸冰懵子……”

王永泰嗯了一声。他在夏天是船老大,冬天也爱在冰上砸冰懵子。

荒凉的大淀上压着层层叠叠的厚雪,撩得他猛地来了精神。他心里念叨,砸冰懵子的季节到了。

王永泰挺直腰,拧着屁股下炕。他哼了几声保定老调,腰里缠上一圈绳索,披上油脂麻花的羊皮袄,戴上一顶大皮帽子。他从墙上摘下一支明晃晃的冰枪,冰枪的颜色跟大铁锅一样。

他扛着冰枪,扑扑跌跌地走进雪野里。

鱼鹰大黑、二黑躲着雪片儿,跟着他,摇摇晃晃地飞。

野地里的雪,一层层地厚着。两溜儿深深的雪窝,串起空旷淀滩上的无数道雪坎,简直就是雪的长城。王永泰脚下一跐一滑,走不大稳,觉得雪窝深得像是挖地三尺,冷透了的寒气直往骨缝里杀。

王永泰斜卧在一艘冻僵的船板上,嘴巴喷出一团哈气,拽起拴在腰上的酒葫芦,比画两下,锥子似的目光依旧盯着沉静的大淀。

白腾腾的,除了雪还是雪,就像夏日淀上的浪头一样白。

王永泰无声地笑笑,感到一种空落,只有嘴巴寻着酒葫芦对话。

往年人多的时候,王永泰总是带着王决心、二巴掌他们打冬围。但今年不同往常,王决心在千年秀林栽树,还要护卫规划设计专家在白洋淀勘测。

他冬天只能自己在冰上砸冰懵子了。

雪花飘在头上,大雪不久淹没了他的脚。

这个季节,淀上凶险无比,常常使走冰的人陷于危险境地。厚厚的冰层下面,还能听到淙淙流水的声音。

王永泰永远记着父亲“大抬杆”的模样,父亲和水上飞教他砸冰懵子,真怀念大抬杆肩扛大鱼“喊淀”时的赏灯之夜。

喊淀就是到了码头冲着村口喊一嗓子,有缘赶上的就分一点儿鱼。喊淀还没有人来,就在千年老梨树下敲钟,钟声一响,人们点燃一盏盏各式各样的灯笼,亮了一街。大抬杆将冰枪高高地举过头顶,绷脸不笑,心里却分外得意。这是王家寨人自古以来最高的奖赏。后来王永泰听母亲说,其实,砸冰懵子得到的大鱼是水上飞的功劳,水上飞是护着大抬杠的威望。

京油子,卫嘴子,保定府的狗腿子,不如白洋淀的水鬼子。王永泰捕鱼的本领就属于水鬼子。改革开放初期,王永泰成立了捕鱼公司。但冬天砸冰懵子,照样是他的拿手好戏。

他砸冰懵子,大黑、二黑都跟着,两只鱼鹰静静立在雪坨上东张西望。不多时,冰层底下挤出声如裂帛的脆响,犹如砸碎了玻璃。响声里夹杂着隐隐约约的“嗷呵——嗷呵”的叫声。白洋淀人都知道大鱼浮冰游,小鱼却是沉了底。王永泰躲避的雪坎子,就是夏天他的老船守鱼窝的地方。他兴奋得眼睛里充了血,扭头时,蓦地看见几步远的雪岗顶端黑乎乎地袒露着什么,那是碎冰,别人砸过冰懵子了。鱼也是精明,见不得一丝人的影子。鱼若是见了冰上头有黑东西,就会掉头逃跑的。

王永泰滚过浮雪,爬上那道雪岗,盖住了被风吹秃的地方,然后斜着眼睛寻着裂响的冰面。他调动了多年获得的嗅觉和听觉经验,捕捉着冰面细小的变动,寻找大鱼的踪迹,同时也在寻找乐趣。

他的心里不知不觉渐渐温馨起来。

寒风涩重,滚地而来。王永泰灌了一口雪粉,咂吧咂吧。

夜空的云层里有月儿游出来了。雪上面有兔子跑过的痕迹,百米远的冰面上有了声响,他就划开了浮雪。冰层下边一个硕大的黑乎乎的东西。王永泰揉揉眼睛,活动一下冻僵的手脚,哈腰轻跑过去,高举着冰枪,狠狠地砸下去,连连砸着。

冰层下面的黑东西就蒙了,露出水的时候,他辨认出是一条大黑鱼,就迅疾趴下,将被砸晕的大黑鱼捉上来,扔进他的网兜里。

自己砸冰懵子,那是只有他独享的快乐。

王永泰再灌几口衡水老白干,烈酒热辣辣的,身上的筋脉就活了,老胳膊老腿儿也顿时来了灵气。等了一阵,他抽了抽鼻子,看见又游来黑乎乎的东西。但是大鱼像嗅到了人的气味,从冰窟窿里逃了。

王永泰重新找了个地方,刮掉上面的浮雪,细细审视,又有黑乎乎的东西游来。瞧定这是一条肥硕的大鲤鱼,王永泰嗖地爬起,身上好像长了一片芒刺,高高举起冰枪砸去,大鲤鱼瞬间被震蒙了。

王永泰的双手也没劲了,喘了喘气,哑静了三分钟。

王永泰抓大鲤鱼的时候,眼前黑了景儿,扭头噗地摔了一跤。大黑、二黑扑棱着翅膀飞过来。好在都是雪粉,他又撑着身体爬起来,看见一个大冰块滑溜溜滚进一张一合的冰缝,溅起清晰的水声。等他睁开眼睛,已经来不及了,大鲤鱼苏醒了,摇摇晃晃地游动起来。他凄厉厉叹一声:“这狗日的……”

王永泰一动不动,宛如悄然拱出的一座雪雕。

他孤傲地站在雪梁子上,等着大鱼不游动了,他时刻准备将冰枪砸下去。他着急啊,然而大鱼没有动作。僵持许久,王永泰双腿发软,围着冰层里的大鱼兜圈,脚下的棉靰鞡踩进深雪里,脆脆地响。

大鱼几乎在惊悸中游不动了。王永泰即刻出手,嘭一声,冰枪砸下去,大鲤鱼震蒙了。他趴在那里捞出大鲤鱼,忽然有一种温情脉脉的伤感。此时,寒鸟从枯黄的芦苇中起飞。

王永泰拾头看看天,带着胜利果实回家。茫茫雪野里,脚下的棉靰鞡响个没完没了。

(有删改)

6. 下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A. 铃铛奶奶唠叨王永泰爹在世时爱砸冰懵子的话,勾起了王永泰对过去生活的回忆,让他决定去白洋淀上砸冰懵子。

B. 王永泰砸冰懵子捕鱼先锁定目标,再高举冰枪猛砸冰面,然后迅速趴下将鱼抓住扔进网兜,动作描写生动传神。

C. 小说多用方言、口语,如“砸冰懵子”“水鬼子”“咂吧咂吧”等,语言活泼,生动形象,有浓郁的地方色彩。

D. 小说描写白洋淀独特的自然环境和传奇的人文生活风貌,浸染着作者及其笔下人物的深厚情感,富有抒情意味。

7. 关于文中“喊淀”时的赏灯之夜部分,下列说法不正确的一项是( )

A. 渔猎者打渔归来喊淀,招呼人们分享胜利的喜悦,体现出白洋淀民风的淳朴。

B. 人们听到钟声后,点燃灯笼上街迎接渔猎者打渔归来,表达对渔猎者的敬意。

C. 大抬杆的表面严肃、内心得意与水上飞的默默付出、谦逊低调形成鲜明对比。

D. 小说插叙喊淀时的赏灯之夜,丰富了内容,体现出白洋淀渔猎文化历史悠久。

8. 白洋淀上,王永泰的心理随着他在冰面上砸冰懵子捕鱼的过程不断产生变化。请结合文中相关部分简要分析。

9. 请结合文本简要分析“雪”的艺术效果。

2023届高三语文现代文阅读提升专练答案与解析

(第29练)

基础题组

现代文阅读I

1. C C.“成为中国家族系统和政治制度形成的基础”错误。

2. B B.“他结合阴阳家、道法家创造出的‘有情宇宙观’‘天人合一’等理念对后世有深远影响”错误。

3. A A.礼,先王凭借它来承接上天之道,治理人们的情操。所以失去它就会灭亡,得到它才能生存。礼是先王凭借它来承接上天之道的,体现了材料一中“礼”的神圣性特点,最适合作为论据来支撑材料一。

B.老鼠有形体,人却没有礼仪;人没有礼仪,为什么不快点死去呢?只表明人应该有礼仪,没有体现了材料一中“礼”的神圣性特点。

C.辞让心就是施行礼的开始,是非心就是智的开始。只讲了礼的开始,没有体现了材料一中“礼”的神圣性特点。

D.不符合礼的不看,不符合礼的不听,不符合礼的不说,不符合礼的不做。只讲了礼,没有体现了材料一中“礼”的神圣性特点。

4. 不能。材料一中“礼”的三个特点有一定的逻辑关系,是按照由小到大的范围,层层递进的关系论述的。先讲礼是个体在现实生活中的行为、举止,再讲礼是对社会生活的全面规范化,最后讲“礼”不单是人间的法规,扩大到了神的层次。

5. ①不能对天地神灵被动膜拜,应该遵循人与自然和谐共生的生态伦理;②不能划分上下尊卑的严格等级,应该遵循家庭社会和谐的社会伦理;③不能进行居高临下的“牧民”统治,应该遵循社会主义国家“以人民为中心”的政治伦理。

现代文阅读II

6.D

7.A

8.①小说题目“谁在窗外徘徊”以疑问引发了读者一探究竟的欲望。②小说开头写童子介很警觉,发觉窗外有人,猜疑有人盯上了自己。再一次强化了读者的好奇。③情节发展部分写童子介又猜测有人是反映情况,使读者也增加了猜测。④反复描述老人的怪异行为,却迟迟不揭示老人是谁。评分标准一点1分,共4分。

答案补充∶①小说开头童子介听到窗外有响动,断定窗外有人,但不知是谁,不知身份,引发读者阅读兴趣。②童子介打了一个响亮的哈欠后,那人并没有走还是来回踱着步,说明不是来监视他的,那是来干什么的 再一次强化了读者的好奇。

9.主旨党员干部应廉洁自律,自觉接受人民监督,只有这样才能对得起党和人民,才能对得起家人。评分标准:2分;意思对即可。如果把主旨答成了父爱或者对孩子的教导教育等方面不可以。

表达①借对童子介的心理描写,揭示身正不怕影子歪、做好自己就不怕有人盯的道理。;②借对老人的语言描写,突出刘清明未被监督而走向贪腐的教训。评分标准答对一点2分,两点共4分;意思对即可。

答案补充:通过描写童子介和刘清明在水城为官的不同表现表达了小说的主题。(学生可能会答正面描写和侧面烘托,也可)其他答案言之成理即可。

能力题组

现代文阅读I

1. B A.“不需要资金、人力、技术等的粗放式投入”错,曲解文意。原文是说“不能单从资金、人力、技术等要素的粗放式投入模式去打造智慧社区”而非“不需要”;C.“相较于……减少子女花费上更具优势”错,于文无据、曲解文意。原文是说“家庭养老适应中国的传统文化……经济成本比较低”“智慧社区居家养老则可以兼顾家庭养老和机构养老……并降低了服务成本”,所以文章是说家庭养老成本低,智慧社区只是降低了服务成本。D.“接收老人及家属提出的需求”“”根据材料二图表可知,接收老人及家属提出的需求的是“社区养老服务信息平台”。服务组织负责需求转介和雇佣护工,以及反馈服务记录。

2. C C.“只要……就……”说法绝对。原文是说“开放智慧社区养老管理市场,引入社会资本,破除社区的‘封闭’壁垒。通过公建民营、民办公助、政府购买服务等多种模式,提高社区养老服务的质量”,意思是说社会资本对破除社区“封闭”壁垒,提高社区养老服务的质量有用,但并没有绝对化表述。

3. A 根据材料一可知,智慧社区的建设,应该包括社区线上数字化平台及线下服务机构,便民惠民智慧服务圈,线上线下融合的社区生活服务、社区治理及公共服务、智能小区、智慧养老等服务。

A.是同心抗“疫”,属于政府公共服务的建设。与智慧社区建设无关。

4. ①积极响应国家建设智慧社区的方针政策;

②发挥其自治组织的功能,重组和整合社区资源要素;

③充分调研居民需求,避免相邻社区服务同质化,联合引入差异化智慧服务企业;

④扩大社区企业的服务半径、拓展社区居民可享受的服务资源。

5. ①收集居民需求,向有关部门提供规划建议和汇报资金使用情况;

②调查走访,为相关法律法规制定建言献策并积极监督实施情况;

③调研、考察、评估服务组织资质;

④根据相关要求检查护工技能培训情况并做好记录汇报;

⑤根据相关要求监督信息平台的运行和听取建设情况汇报。

现代文阅读II

6. D.“传奇的人文生活风貌”错。根据“这是王家寨人自古以来最高的奖赏”可知,“喊淀”是白洋淀流传已久的一种风俗,算不上“传奇”;同时“民风民俗”不等于“人文生活”。

7. C.“形成鲜明对比”错。根据“父亲和水上飞教他砸冰懵子”可知,父亲和水上飞二人关系很好,可能情同手足,作者写他们不是为了黑衬白;从“水上飞是护着大抬杠的威望”中“护着”见出水上飞对父亲的付出是一种朋友的真诚,是二人感情好的体现。因此,这里终究是为了体现白洋淀民风淳朴,人性美好,而非“鲜明对比”。

8. 捕捉猎鱼时机时,满怀兴奋与享受;收获大黑鱼后,则是喜悦与自豪;失手大鲤鱼时,满心遗憾与自责;再猎大鲤鱼后,满足之余有点伤感。

9. 1.“雪”是故事的背景环境。“雪”既为王永泰砸冰懵子营造了一个唯美的自然环境,也是驱动王永泰砸冰懵子的客观要素。2.“雪”成为游走于行文的线索。雪花、积雪、浮雪、雪梁子、雪野,共同串起且推动了王永泰渔猎的整过过程。3.“雪”是白洋淀独特的自然环境,构成白洋淀淳朴民风与美好人性的底色。4.“雪”的洁白也是作者对白洋淀美好一切深情礼赞的象征性情感 “符号”。