人音版 二年级下册 音乐 第5课 聆听 加伏特舞曲 教案(表格式)

文档属性

| 名称 | 人音版 二年级下册 音乐 第5课 聆听 加伏特舞曲 教案(表格式) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人音版 | ||

| 科目 | 音乐 | ||

| 更新时间 | 2023-01-28 11:59:55 | ||

图片预览

文档简介

课题 《加伏特舞曲》

1.指导思想与理论依据

指导思想: 遵循听觉艺术的感知规律,抓住《加伏特舞曲》的主要音乐特点,充分调动学生的兴趣,引导学生将所学音乐知识加以应用,积极有效地参与音乐活动,发展学生音乐听觉与欣赏能力。 理论依据: 本课以《音乐课程标准》 中“以音乐为本,从音响出发,以听赏为主”的理论为依据。引导学生积极参与音乐活动,获得审美体验,积累感受与欣赏音乐的经验,提升音乐素养。

2.内容分析

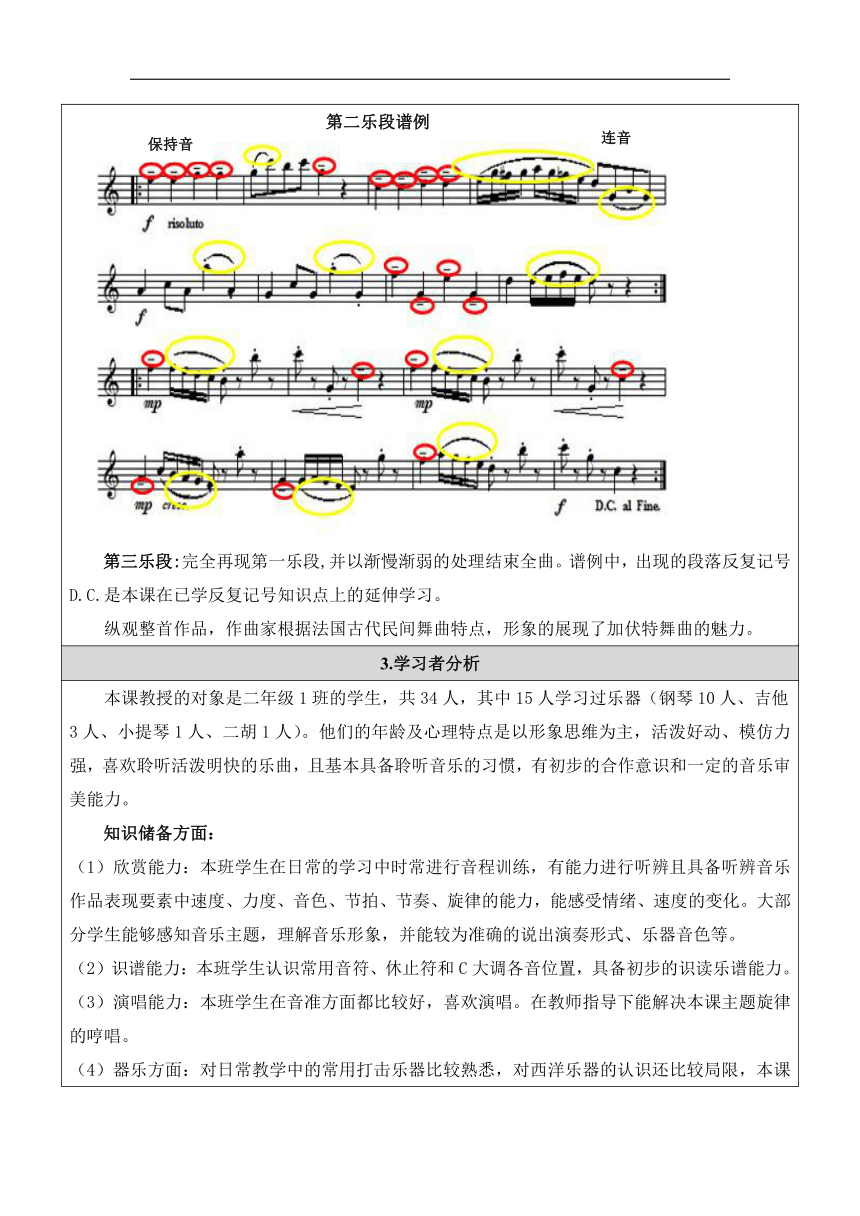

本课时在本册教材中的位置分析: 《加伏特舞曲》是人音版二年级下册第八课的中的最后一首音乐作品。基于前面单元整体内容的分析。本首作品在综合应用所学知识点的作用上更加凸显。 对作品的分析: (1)作者介绍: 费朗索瓦·约瑟夫·戈塞克,荷兰作曲家、指挥家生于汉诺。过去人们一直以为他是比利时作曲家,但据《辛格罗夫音乐与音乐家词典》介绍,他是荷兰人。戈塞克一生创作了许多作品,仅交响曲就有26部之多。此外还有歌剧、室内乐、合唱以及其他各种体裁和形式的作品,但只有这首《加伏特舞曲》流传最广。戈塞克。1829年2月16日逝世于巴黎,享年95岁。 (2)作品介绍: 《加伏特舞曲》是荷兰作曲家指挥家戈赛格所作歌剧《鲁吉纳》中的一首小提琴曲。后被改编为管弦乐、钢琴曲等其他乐器演奏形式。 “加伏特”原是法国古代民间舞曲体裁,17世纪中叶由法国作曲家吕利(1632—1687)运用于歌剧、舞剧后,在法、德两国流行一时。其特点为中速,2/2或4/4拍。常以包括两个四分音符的弱拍开始,各乐句通常从小节的中间部分起拍和结束。 戈塞克所作的这一乐曲为D大调,4/4拍,单三部曲式结构。他没有遵循常见的规律,而是采用了较早期的加伏特舞曲形式,开门见山地从第一拍开始。 (3)音响分析: 单簧管独奏《加伏特舞曲》,主奏乐器单簧管又称,有中的“演说家”和中的戏剧女高音之称。高音区嘹亮明朗,中音区富于表情,纯净,清澈优美。区低沉,浑厚而丰满,是族中应用最广泛的。 教材中所选用版本的是经过改编的由单簧管独奏的《加伏特舞曲》,音响资料与教师用书中所呈现的D大调乐曲谱例不符。因此在本课的教学设计中我选择了单簧管演奏的C大调乐谱曲例进行教学设计说明。 (4)曲式分析: 第一乐段:主题旋律采用对称的乐句组成,旋律中运用了许多断奏、装饰音和八度大跳,紧凑跳跃的八分音符和顿挫有力的四分音符一前一后,相辅相成,构成了活泼明快略含幽默的色彩。 第一乐段谱例 旋律有重复,节奏素材相同 第二乐段:运用了许多连音和保持音,使前半段节奏连贯,旋律较平稳,和第一乐段里的短促的断音形成鲜明的对比。后半部里仍保持了活泼的特性。用了许多大跳,尤其是最后一小节,连续的下行八度大跳,更显得饶有风趣 第二乐段谱例 第三乐段:完全再现第一乐段,并以渐慢渐弱的处理结束全曲。谱例中,出现的段落反复记号D.C.是本课在已学反复记号知识点上的延伸学习。 纵观整首作品,作曲家根据法国古代民间舞曲特点,形象的展现了加伏特舞曲的魅力。

3.学习者分析

本课教授的对象是二年级1班的学生,共34人,其中15人学习过乐器(钢琴10人、吉他3人、小提琴1人、二胡1人)。他们的年龄及心理特点是以形象思维为主,活泼好动、模仿力强,喜欢聆听活泼明快的乐曲,且基本具备聆听音乐的习惯,有初步的合作意识和一定的音乐审美能力。 知识储备方面: (1)欣赏能力:本班学生在日常的学习中时常进行音程训练,有能力进行听辨且具备听辨音乐作品表现要素中速度、力度、音色、节拍、节奏、旋律的能力,能感受情绪、速度的变化。大部分学生能够感知音乐主题,理解音乐形象,并能较为准确的说出演奏形式、乐器音色等。 (2)识谱能力:本班学生认识常用音符、休止符和C大调各音位置,具备初步的识读乐谱能力。 (3)演唱能力:本班学生在音准方面都比较好,喜欢演唱。在教师指导下能解决本课主题旋律的哼唱。 (4)器乐方面:对日常教学中的常用打击乐器比较熟悉,对西洋乐器的认识还比较局限,本课是学生第一次接触西洋木管乐器——单簧管。 问题与需求: (1)对管弦乐中木管乐器——单簧管缺乏了解。 (2)不能准确记忆乐曲的主题旋律。 (3)反复记号的使用方法需要巩固。 策略与方法: (1)借助实物、教师演示、视频欣赏、聆听乐曲等多种参与方式帮助学生认识、了解单簧管的外形、音色和演奏方式。 (2)通过聆听、模唱、识谱、节奏练习、声势等音乐活动记忆主题乐曲旋律。 (3)利用图形记录帮助学生理解乐曲结构、掌握反复记号的使用方法。

4.教学目标(含重、难点)

“情感态度与价值观” 目标: 能用歌声、肢体动作、图形记录表现对乐曲的理解,并乐于参与音乐实践活动。 “过程与方法”目标: 先通过实物了解主奏乐器,视听结合了解创作背景和演奏形式;再通过对比聆听、模唱、声势、肢体感受、图形记录等音乐活动感受乐曲段落,帮助学生记忆乐曲主题,完整表现乐曲不同情绪。 “知识与技能”目标: (1)认识单簧管的外形,能够分辨单簧管的音色。 (2)在音乐活动中记忆乐曲的主题旋律。 (3)掌握反复记号的使用方法,感受单三部曲式重复对比的结构特点。 教学重点: 乐曲《加伏特舞曲》的感受与体验 教学难点: 乐曲《加伏特舞曲》的段落听辨

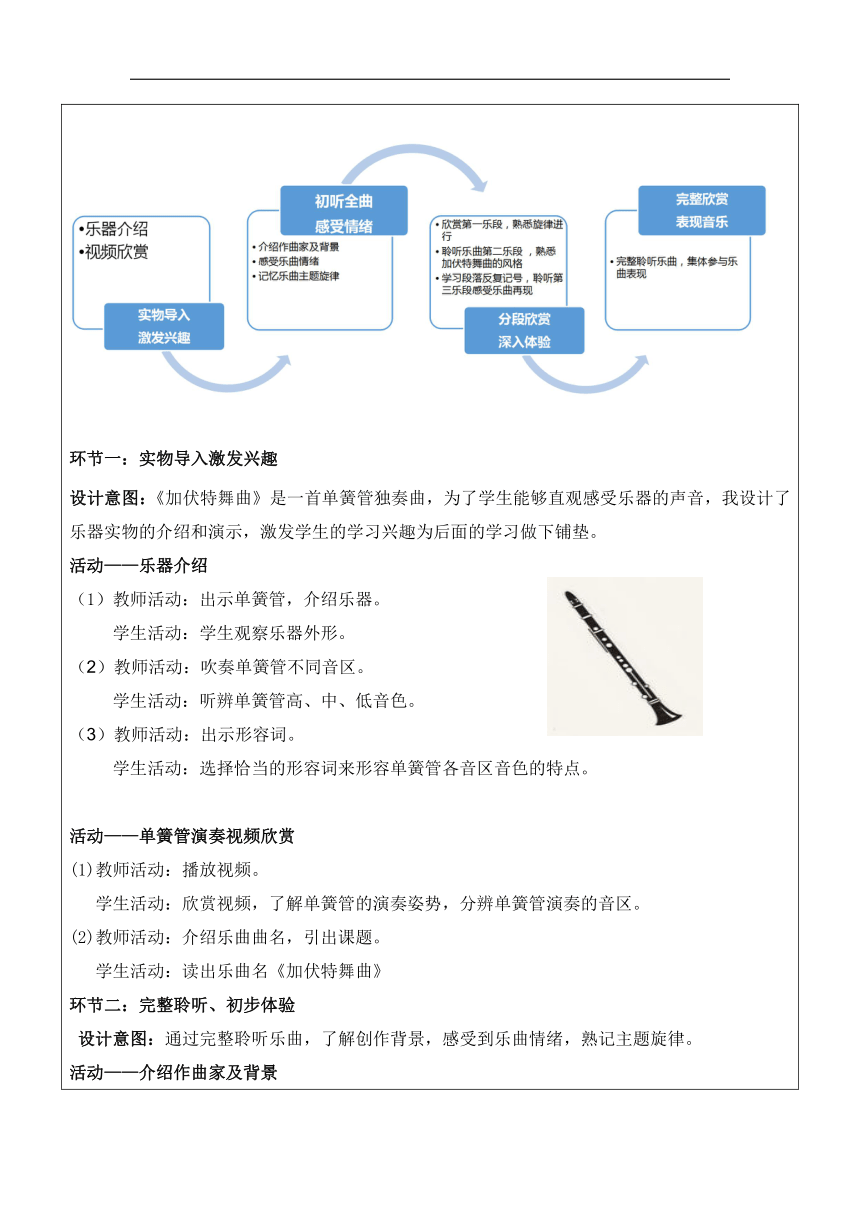

5.教学过程与教学资源设计(可附教学流程图,含板书设计)

环节一:实物导入激发兴趣 设计意图:《加伏特舞曲》是一首单簧管独奏曲,为了学生能够直观感受乐器的声音,我设计了乐器实物的介绍和演示,激发学生的学习兴趣为后面的学习做下铺垫。 活动——乐器介绍 (1)教师活动:出示单簧管,介绍乐器。 学生活动:学生观察乐器外形。 (2)教师活动:吹奏单簧管不同音区。 学生活动:听辨单簧管高、中、低音色。 (3)教师活动:出示形容词。 学生活动:选择恰当的形容词来形容单簧管各音区音色的特点。 活动——单簧管演奏视频欣赏 (1)教师活动:播放视频。 学生活动:欣赏视频,了解单簧管的演奏姿势,分辨单簧管演奏的音区。 (2)教师活动:介绍乐曲曲名,引出课题。 学生活动:读出乐曲名《加伏特舞曲》 环节二:完整聆听、初步体验 设计意图:通过完整聆听乐曲,了解创作背景,感受到乐曲情绪,熟记主题旋律。 活动——介绍作曲家及背景 (1)教师活动:介绍作曲家及乐曲背景。 学生活动:了解乐曲背景。 活动——感受乐曲情绪 (1)教师活动:播放《加伏特舞曲》 学生活动:聆听全曲,思考“乐曲的情绪是怎样的?”并简单描述乐曲情绪。 活动——记忆乐曲主题旋律 (1)教师活动:提问“你对乐曲中的哪句旋律记忆深刻?能哼唱出来吗?” 学生活动:自由发言,并哼唱主题旋律。 (2)教师活动:出示主题旋律谱例,并进行范唱。 学生活动:边聆听教师范唱,边观察谱例,找出相同旋律片段。 (3)教师活动:指导学生加入声势演唱主题旋律。 学生活动:在教师指导下唱准主题旋律,熟记主题旋律。 环节三:分段欣赏、深入体验 设计意图:在模唱、识读乐谱、拍击节奏的基础上,熟悉乐曲第一乐段;用肢体律动感受乐曲的第二乐段;运用图形记录,不断引导在音乐实践活动中感受乐曲情绪变化,了解乐曲结构。 活动——欣赏第一乐段,熟悉旋律进行 (1)教师活动:播放乐曲第一乐段,引导学生模仿单簧管演奏姿势,随旋律起伏做声势,引导学生感受重复旋律。 学生活动:边模仿单簧管演奏边聆听,自由选择声势律动,熟悉乐曲,发现旋律中的重复乐句。 (2)教师活动:出示第一乐段谱例,引导学生观察乐谱中是怎样表示重复乐句的。 学生活动:观察乐谱,发现反复记号及第一乐段的乐句构成。 (3)教师活动:板书反复记号,用图形记录乐句的进行顺序。 学生活动:学生熟悉乐句的进行顺序。 (4)教师活动:引导学生观察谱例,除了旋律的反复,这段旋律在节奏型上有没有重复? 学生活动:发现相同的节奏型,并准确拍击节奏型。 (5)教师活动:播放乐曲第一乐段,带领学生演唱第一乐句,引导学生用声势表现第一乐段。 学生活动:聆听第一乐段,跟教师一起演唱第一乐句,用声势表现第一乐段。 活动——聆听乐曲第二乐段 ,熟悉加伏特舞曲的风格 (1)教师活动:播放第二乐段音乐,引导学生用音乐语言简单表述乐曲第二乐段情绪上发生的变化。 学生活动:聆听第二乐段,感受乐段情绪变化,用简要语言表达感受。 (2)教师活动:播放第二乐段音乐,引导学生用体态律动表现第二乐段旋律。 学生活动:先个别展示,再自由组合,用体态律动表现第二乐段旋律。 (3)教师活动:出示第二乐段谱例,引导学生发现重复乐句。 学生活动:观察谱例,发现反复记号,用图形记录乐句进行。 (4)教师活动:播放第二乐段音乐,引导学生相同乐句的体态律动相同,不同乐句体态律动不同。 学生活动:边听音乐,边用体态律动表现音乐。 活动—— 学习段落反复记号,聆听第三乐段感受乐曲再现 教师活动:出示乐曲总谱,引导学生通过观察发现段落反复记号(D.C.),引出乐曲的第三乐段。 学生活动:观察谱例,学习段落反复记号(D.C.)的使用。 (2)教师活动:播放乐曲第三乐段。 学生活动:模仿单簧管的演奏姿势聆听第三乐段,感受完全重复。 活动——运用图形记录旋律进行,掌握乐曲结构。 教师活动:请同学在黑板上用图形表示没有反复记号的旋律进行顺序。 学生活动:个别学生在黑板上画,其他同学用自己喜欢的图形在纸上画出。 (2)教师活动:板书记录学生总结的乐曲段落结构。 学生活动:总结乐曲段落结构。 板书 环节四:整体复听、完整表现 设计意图:在学生对乐曲的旋律、结构都基本掌握之后,调动学生参与音乐、融入音乐感受乐曲、活泼富于舞蹈性的风格特点。 活动——完整聆听乐曲,集体参与乐曲表现 (1)教师活动:播放全曲,引导学生用歌声和声势表现第一、三乐段,第二乐段用体态律动表现。 学生活动:回顾乐曲,完整表现乐曲。

6.学习效果评价设计

音 乐 课 堂 学 习 评 价表学号模唱主旋律乐曲结构划分整体表现自评 组内互评

本课的学习评价方式主要采用教师即时评价的方式,在欣赏及乐曲表现的过程中,及时评价学生的表现,教师鼓励性语言为主,以期达到较理想的教学效果,从而促进各环节预设目标的达成。

7.教学设计特色说明与教学反思(300-500字)

教学设计特色说明: (1)对比欣赏 图形记录 单三部曲式(ABA)是典型的曲式结构,也是小学阶段欣赏作品中需要掌握的曲式结构。《加伏特舞曲》正是一首单三部曲式结构的乐曲,学生在细致学习了第一乐段后,简要学习第二乐段。用舞蹈律动表现第二乐段,与第一乐段的模唱、声势伴奏形成鲜明对比。学生通过对段落反复记号的学习和运用,用图形记录的方法,清晰的总结出乐曲的曲式结构。即突破了难点,也为学生也积累下丰富的听赏经验。 (2)应用知识 素养落地 音乐课的学习,不是让学生仅仅掌握了音乐知识和基本技能就行了,更重要的是,运用 知识和技能的过程。所以本节课的最大亮点是教学中,努力引导学生将已有知识应用到作品的欣赏与分析中,发展学生的音乐听觉与欣赏能力、表现能力、创造能力,最终是要帮助学生形成音乐素养,提高审美能力。 教学反思: 要善于捕捉学生的信息做出恰当反馈。在课堂上,学生对于音乐的理解和感知可以通过多种方式表现出来,不仅是回答问题,更多时候是在不经意间流露出来,如语言、动作、表情、声音等,因此,我应该敏锐的捕捉学生反馈出的信息,抓住这些好的教育契机。

1.指导思想与理论依据

指导思想: 遵循听觉艺术的感知规律,抓住《加伏特舞曲》的主要音乐特点,充分调动学生的兴趣,引导学生将所学音乐知识加以应用,积极有效地参与音乐活动,发展学生音乐听觉与欣赏能力。 理论依据: 本课以《音乐课程标准》 中“以音乐为本,从音响出发,以听赏为主”的理论为依据。引导学生积极参与音乐活动,获得审美体验,积累感受与欣赏音乐的经验,提升音乐素养。

2.内容分析

本课时在本册教材中的位置分析: 《加伏特舞曲》是人音版二年级下册第八课的中的最后一首音乐作品。基于前面单元整体内容的分析。本首作品在综合应用所学知识点的作用上更加凸显。 对作品的分析: (1)作者介绍: 费朗索瓦·约瑟夫·戈塞克,荷兰作曲家、指挥家生于汉诺。过去人们一直以为他是比利时作曲家,但据《辛格罗夫音乐与音乐家词典》介绍,他是荷兰人。戈塞克一生创作了许多作品,仅交响曲就有26部之多。此外还有歌剧、室内乐、合唱以及其他各种体裁和形式的作品,但只有这首《加伏特舞曲》流传最广。戈塞克。1829年2月16日逝世于巴黎,享年95岁。 (2)作品介绍: 《加伏特舞曲》是荷兰作曲家指挥家戈赛格所作歌剧《鲁吉纳》中的一首小提琴曲。后被改编为管弦乐、钢琴曲等其他乐器演奏形式。 “加伏特”原是法国古代民间舞曲体裁,17世纪中叶由法国作曲家吕利(1632—1687)运用于歌剧、舞剧后,在法、德两国流行一时。其特点为中速,2/2或4/4拍。常以包括两个四分音符的弱拍开始,各乐句通常从小节的中间部分起拍和结束。 戈塞克所作的这一乐曲为D大调,4/4拍,单三部曲式结构。他没有遵循常见的规律,而是采用了较早期的加伏特舞曲形式,开门见山地从第一拍开始。 (3)音响分析: 单簧管独奏《加伏特舞曲》,主奏乐器单簧管又称,有中的“演说家”和中的戏剧女高音之称。高音区嘹亮明朗,中音区富于表情,纯净,清澈优美。区低沉,浑厚而丰满,是族中应用最广泛的。 教材中所选用版本的是经过改编的由单簧管独奏的《加伏特舞曲》,音响资料与教师用书中所呈现的D大调乐曲谱例不符。因此在本课的教学设计中我选择了单簧管演奏的C大调乐谱曲例进行教学设计说明。 (4)曲式分析: 第一乐段:主题旋律采用对称的乐句组成,旋律中运用了许多断奏、装饰音和八度大跳,紧凑跳跃的八分音符和顿挫有力的四分音符一前一后,相辅相成,构成了活泼明快略含幽默的色彩。 第一乐段谱例 旋律有重复,节奏素材相同 第二乐段:运用了许多连音和保持音,使前半段节奏连贯,旋律较平稳,和第一乐段里的短促的断音形成鲜明的对比。后半部里仍保持了活泼的特性。用了许多大跳,尤其是最后一小节,连续的下行八度大跳,更显得饶有风趣 第二乐段谱例 第三乐段:完全再现第一乐段,并以渐慢渐弱的处理结束全曲。谱例中,出现的段落反复记号D.C.是本课在已学反复记号知识点上的延伸学习。 纵观整首作品,作曲家根据法国古代民间舞曲特点,形象的展现了加伏特舞曲的魅力。

3.学习者分析

本课教授的对象是二年级1班的学生,共34人,其中15人学习过乐器(钢琴10人、吉他3人、小提琴1人、二胡1人)。他们的年龄及心理特点是以形象思维为主,活泼好动、模仿力强,喜欢聆听活泼明快的乐曲,且基本具备聆听音乐的习惯,有初步的合作意识和一定的音乐审美能力。 知识储备方面: (1)欣赏能力:本班学生在日常的学习中时常进行音程训练,有能力进行听辨且具备听辨音乐作品表现要素中速度、力度、音色、节拍、节奏、旋律的能力,能感受情绪、速度的变化。大部分学生能够感知音乐主题,理解音乐形象,并能较为准确的说出演奏形式、乐器音色等。 (2)识谱能力:本班学生认识常用音符、休止符和C大调各音位置,具备初步的识读乐谱能力。 (3)演唱能力:本班学生在音准方面都比较好,喜欢演唱。在教师指导下能解决本课主题旋律的哼唱。 (4)器乐方面:对日常教学中的常用打击乐器比较熟悉,对西洋乐器的认识还比较局限,本课是学生第一次接触西洋木管乐器——单簧管。 问题与需求: (1)对管弦乐中木管乐器——单簧管缺乏了解。 (2)不能准确记忆乐曲的主题旋律。 (3)反复记号的使用方法需要巩固。 策略与方法: (1)借助实物、教师演示、视频欣赏、聆听乐曲等多种参与方式帮助学生认识、了解单簧管的外形、音色和演奏方式。 (2)通过聆听、模唱、识谱、节奏练习、声势等音乐活动记忆主题乐曲旋律。 (3)利用图形记录帮助学生理解乐曲结构、掌握反复记号的使用方法。

4.教学目标(含重、难点)

“情感态度与价值观” 目标: 能用歌声、肢体动作、图形记录表现对乐曲的理解,并乐于参与音乐实践活动。 “过程与方法”目标: 先通过实物了解主奏乐器,视听结合了解创作背景和演奏形式;再通过对比聆听、模唱、声势、肢体感受、图形记录等音乐活动感受乐曲段落,帮助学生记忆乐曲主题,完整表现乐曲不同情绪。 “知识与技能”目标: (1)认识单簧管的外形,能够分辨单簧管的音色。 (2)在音乐活动中记忆乐曲的主题旋律。 (3)掌握反复记号的使用方法,感受单三部曲式重复对比的结构特点。 教学重点: 乐曲《加伏特舞曲》的感受与体验 教学难点: 乐曲《加伏特舞曲》的段落听辨

5.教学过程与教学资源设计(可附教学流程图,含板书设计)

环节一:实物导入激发兴趣 设计意图:《加伏特舞曲》是一首单簧管独奏曲,为了学生能够直观感受乐器的声音,我设计了乐器实物的介绍和演示,激发学生的学习兴趣为后面的学习做下铺垫。 活动——乐器介绍 (1)教师活动:出示单簧管,介绍乐器。 学生活动:学生观察乐器外形。 (2)教师活动:吹奏单簧管不同音区。 学生活动:听辨单簧管高、中、低音色。 (3)教师活动:出示形容词。 学生活动:选择恰当的形容词来形容单簧管各音区音色的特点。 活动——单簧管演奏视频欣赏 (1)教师活动:播放视频。 学生活动:欣赏视频,了解单簧管的演奏姿势,分辨单簧管演奏的音区。 (2)教师活动:介绍乐曲曲名,引出课题。 学生活动:读出乐曲名《加伏特舞曲》 环节二:完整聆听、初步体验 设计意图:通过完整聆听乐曲,了解创作背景,感受到乐曲情绪,熟记主题旋律。 活动——介绍作曲家及背景 (1)教师活动:介绍作曲家及乐曲背景。 学生活动:了解乐曲背景。 活动——感受乐曲情绪 (1)教师活动:播放《加伏特舞曲》 学生活动:聆听全曲,思考“乐曲的情绪是怎样的?”并简单描述乐曲情绪。 活动——记忆乐曲主题旋律 (1)教师活动:提问“你对乐曲中的哪句旋律记忆深刻?能哼唱出来吗?” 学生活动:自由发言,并哼唱主题旋律。 (2)教师活动:出示主题旋律谱例,并进行范唱。 学生活动:边聆听教师范唱,边观察谱例,找出相同旋律片段。 (3)教师活动:指导学生加入声势演唱主题旋律。 学生活动:在教师指导下唱准主题旋律,熟记主题旋律。 环节三:分段欣赏、深入体验 设计意图:在模唱、识读乐谱、拍击节奏的基础上,熟悉乐曲第一乐段;用肢体律动感受乐曲的第二乐段;运用图形记录,不断引导在音乐实践活动中感受乐曲情绪变化,了解乐曲结构。 活动——欣赏第一乐段,熟悉旋律进行 (1)教师活动:播放乐曲第一乐段,引导学生模仿单簧管演奏姿势,随旋律起伏做声势,引导学生感受重复旋律。 学生活动:边模仿单簧管演奏边聆听,自由选择声势律动,熟悉乐曲,发现旋律中的重复乐句。 (2)教师活动:出示第一乐段谱例,引导学生观察乐谱中是怎样表示重复乐句的。 学生活动:观察乐谱,发现反复记号及第一乐段的乐句构成。 (3)教师活动:板书反复记号,用图形记录乐句的进行顺序。 学生活动:学生熟悉乐句的进行顺序。 (4)教师活动:引导学生观察谱例,除了旋律的反复,这段旋律在节奏型上有没有重复? 学生活动:发现相同的节奏型,并准确拍击节奏型。 (5)教师活动:播放乐曲第一乐段,带领学生演唱第一乐句,引导学生用声势表现第一乐段。 学生活动:聆听第一乐段,跟教师一起演唱第一乐句,用声势表现第一乐段。 活动——聆听乐曲第二乐段 ,熟悉加伏特舞曲的风格 (1)教师活动:播放第二乐段音乐,引导学生用音乐语言简单表述乐曲第二乐段情绪上发生的变化。 学生活动:聆听第二乐段,感受乐段情绪变化,用简要语言表达感受。 (2)教师活动:播放第二乐段音乐,引导学生用体态律动表现第二乐段旋律。 学生活动:先个别展示,再自由组合,用体态律动表现第二乐段旋律。 (3)教师活动:出示第二乐段谱例,引导学生发现重复乐句。 学生活动:观察谱例,发现反复记号,用图形记录乐句进行。 (4)教师活动:播放第二乐段音乐,引导学生相同乐句的体态律动相同,不同乐句体态律动不同。 学生活动:边听音乐,边用体态律动表现音乐。 活动—— 学习段落反复记号,聆听第三乐段感受乐曲再现 教师活动:出示乐曲总谱,引导学生通过观察发现段落反复记号(D.C.),引出乐曲的第三乐段。 学生活动:观察谱例,学习段落反复记号(D.C.)的使用。 (2)教师活动:播放乐曲第三乐段。 学生活动:模仿单簧管的演奏姿势聆听第三乐段,感受完全重复。 活动——运用图形记录旋律进行,掌握乐曲结构。 教师活动:请同学在黑板上用图形表示没有反复记号的旋律进行顺序。 学生活动:个别学生在黑板上画,其他同学用自己喜欢的图形在纸上画出。 (2)教师活动:板书记录学生总结的乐曲段落结构。 学生活动:总结乐曲段落结构。 板书 环节四:整体复听、完整表现 设计意图:在学生对乐曲的旋律、结构都基本掌握之后,调动学生参与音乐、融入音乐感受乐曲、活泼富于舞蹈性的风格特点。 活动——完整聆听乐曲,集体参与乐曲表现 (1)教师活动:播放全曲,引导学生用歌声和声势表现第一、三乐段,第二乐段用体态律动表现。 学生活动:回顾乐曲,完整表现乐曲。

6.学习效果评价设计

音 乐 课 堂 学 习 评 价表学号模唱主旋律乐曲结构划分整体表现自评 组内互评

本课的学习评价方式主要采用教师即时评价的方式,在欣赏及乐曲表现的过程中,及时评价学生的表现,教师鼓励性语言为主,以期达到较理想的教学效果,从而促进各环节预设目标的达成。

7.教学设计特色说明与教学反思(300-500字)

教学设计特色说明: (1)对比欣赏 图形记录 单三部曲式(ABA)是典型的曲式结构,也是小学阶段欣赏作品中需要掌握的曲式结构。《加伏特舞曲》正是一首单三部曲式结构的乐曲,学生在细致学习了第一乐段后,简要学习第二乐段。用舞蹈律动表现第二乐段,与第一乐段的模唱、声势伴奏形成鲜明对比。学生通过对段落反复记号的学习和运用,用图形记录的方法,清晰的总结出乐曲的曲式结构。即突破了难点,也为学生也积累下丰富的听赏经验。 (2)应用知识 素养落地 音乐课的学习,不是让学生仅仅掌握了音乐知识和基本技能就行了,更重要的是,运用 知识和技能的过程。所以本节课的最大亮点是教学中,努力引导学生将已有知识应用到作品的欣赏与分析中,发展学生的音乐听觉与欣赏能力、表现能力、创造能力,最终是要帮助学生形成音乐素养,提高审美能力。 教学反思: 要善于捕捉学生的信息做出恰当反馈。在课堂上,学生对于音乐的理解和感知可以通过多种方式表现出来,不仅是回答问题,更多时候是在不经意间流露出来,如语言、动作、表情、声音等,因此,我应该敏锐的捕捉学生反馈出的信息,抓住这些好的教育契机。

同课章节目录

- 第1课 春天来了

- 春之歌

- 春风

- 大树妈妈

- 郊游

- 第2课 难忘的歌

- 中国少年先锋队队歌

- 都有一颗红亮的心

- 共产儿童团歌

- 卖报歌

- 第3课 飞呀飞

- 蜜蜂

- 蝴蝶

- 小蜜蜂

- 一对好朋友

- 第4课 美丽家园

- 吉祥三宝

- 我是人民小骑兵

- 草原就是我的家

- 我的家在日喀则

- 第5课 快乐的舞蹈

- 加伏特舞曲

- 霍拉舞曲

- 金孔雀轻轻跳

- 喜鹊钻篱笆

- 第6课 兽王

- 狮王进行曲

- 老虎磨牙

- 两只老虎

- 猫虎歌

- 第7课 跳动的音符

- 单簧管波尔卡

- 三只小猪

- 音乐小屋

- 萧

- 第8课 新疆好

- 新疆好

- 新疆舞曲第一号

- 新疆是个好地方

- 我爱雪莲花

- 第9课 乡间的歌

- 从小爱唱家乡戏

- 小河流过我门前

- 放牛歌

- 游戏宫

- 有趣的游乐场

- 欢乐谷

- 赛船

- 知了

- 哈里啰