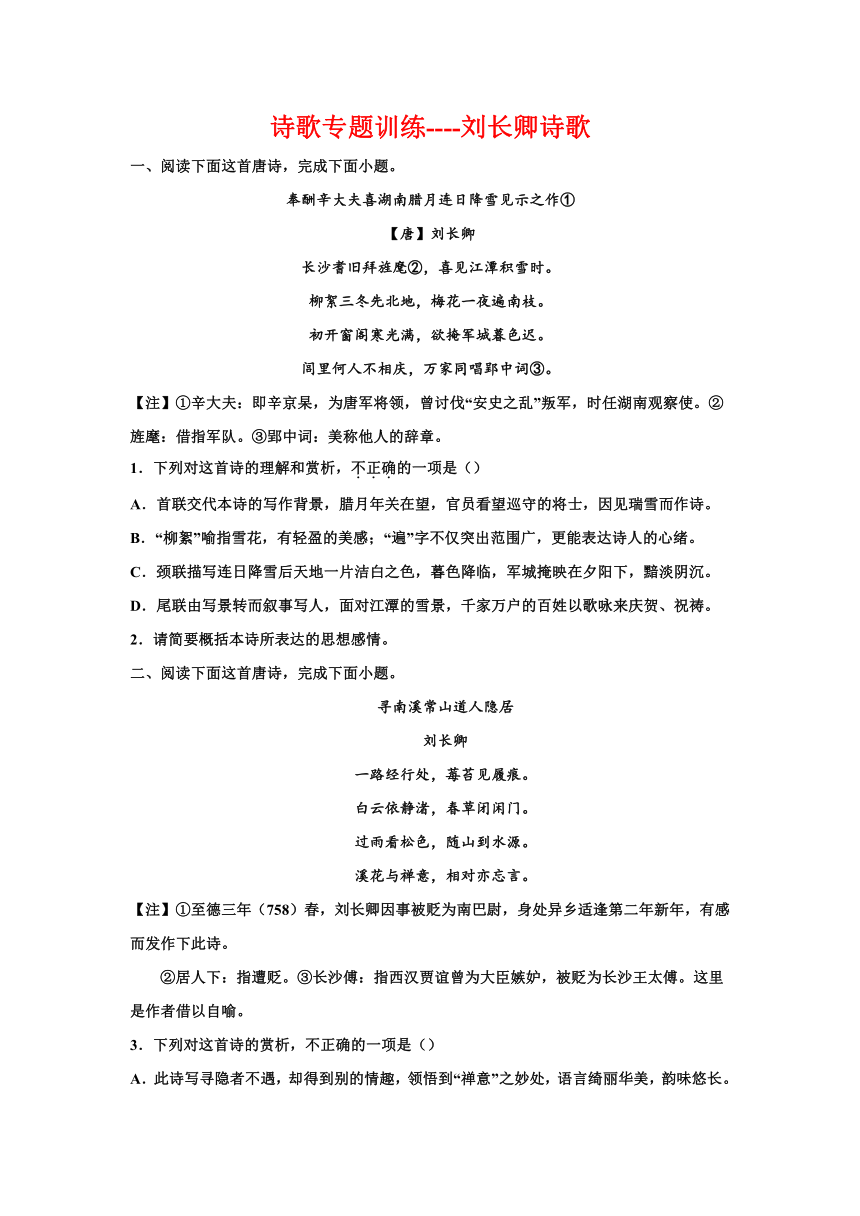

2023届高考语文复习-诗歌专题训练-刘长卿诗歌(含答案)

文档属性

| 名称 | 2023届高考语文复习-诗歌专题训练-刘长卿诗歌(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 26.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-01-27 10:11:08 | ||

图片预览

文档简介

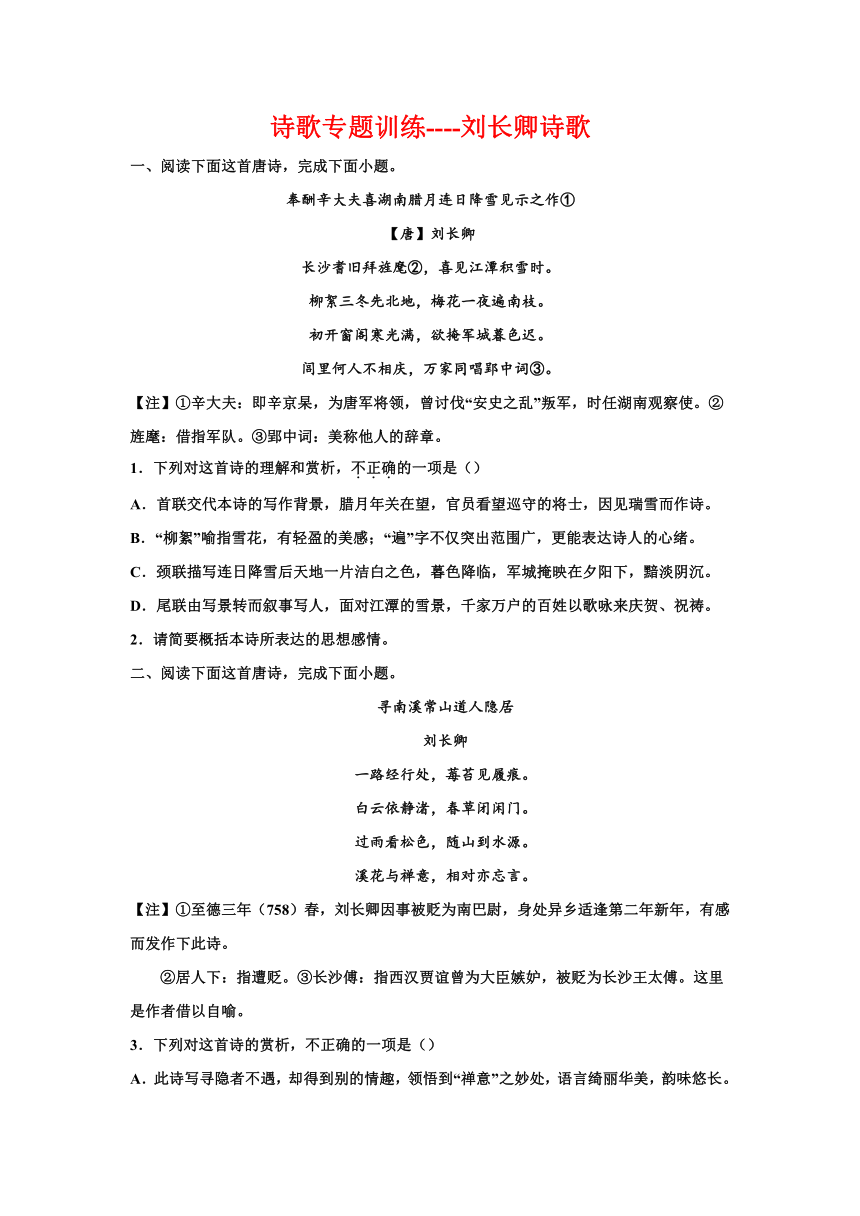

诗歌专题训练----刘长卿诗歌

一、阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

奉酬辛大夫喜湖南腊月连日降雪见示之作①

【唐】刘长卿

长沙耆旧拜旌麾②,喜见江潭积雪时。

柳絮三冬先北地,梅花一夜遍南枝。

初开窗阁寒光满,欲掩军城暮色迟。

闾里何人不相庆,万家同唱郢中词③。

【注】①辛大夫:即辛京杲,为唐军将领,曾讨伐“安史之乱”叛军,时任湖南观察使。②旌麾:借指军队。③郢中词:美称他人的辞章。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是()

A.首联交代本诗的写作背景,腊月年关在望,官员看望巡守的将士,因见瑞雪而作诗。

B.“柳絮”喻指雪花,有轻盈的美感;“遍”字不仅突出范围广,更能表达诗人的心绪。

C.颈联描写连日降雪后天地一片洁白之色,暮色降临,军城掩映在夕阳下,黯淡阴沉。

D.尾联由写景转而叙事写人,面对江潭的雪景,千家万户的百姓以歌咏来庆贺、祝祷。

2.请简要概括本诗所表达的思想感情。

二、阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

寻南溪常山道人隐居

刘长卿

一路经行处,莓苔见履痕。

白云依静渚,春草闭闲门。

过雨看松色,随山到水源。

溪花与禅意,相对亦忘言。

【注】①至德三年(758)春,刘长卿因事被贬为南巴尉,身处异乡适逢第二年新年,有感而发作下此诗。

②居人下:指遭贬。③长沙傅:指西汉贾谊曾为大臣嫉妒,被贬为长沙王太傅。这里是作者借以自喻。

3.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是()

A.此诗写寻隐者不遇,却得到别的情趣,领悟到“禅意”之妙处,语言绮丽华美,韵味悠长。

B.“忘言”二字,是指本来寻访常山道人的目的,就是体会到宁静、恬适的清趣;虽寻访不遇,但已从“溪花”中得到宁静、恬适的意趣,如此,即使见到道士,也会“忘言”了。

C.白云、静渚、春草、闲门都营造出一种静谧的气氛,烘托出道士的超尘雅洁。

D.诗人拜访一位道士,不想却吃了个闭门羹,非但没有产生失望惆怅,反而获得精神的惬意和心理的满足。

4.请分别对第三联中“过”“随”两个字作简要赏析。

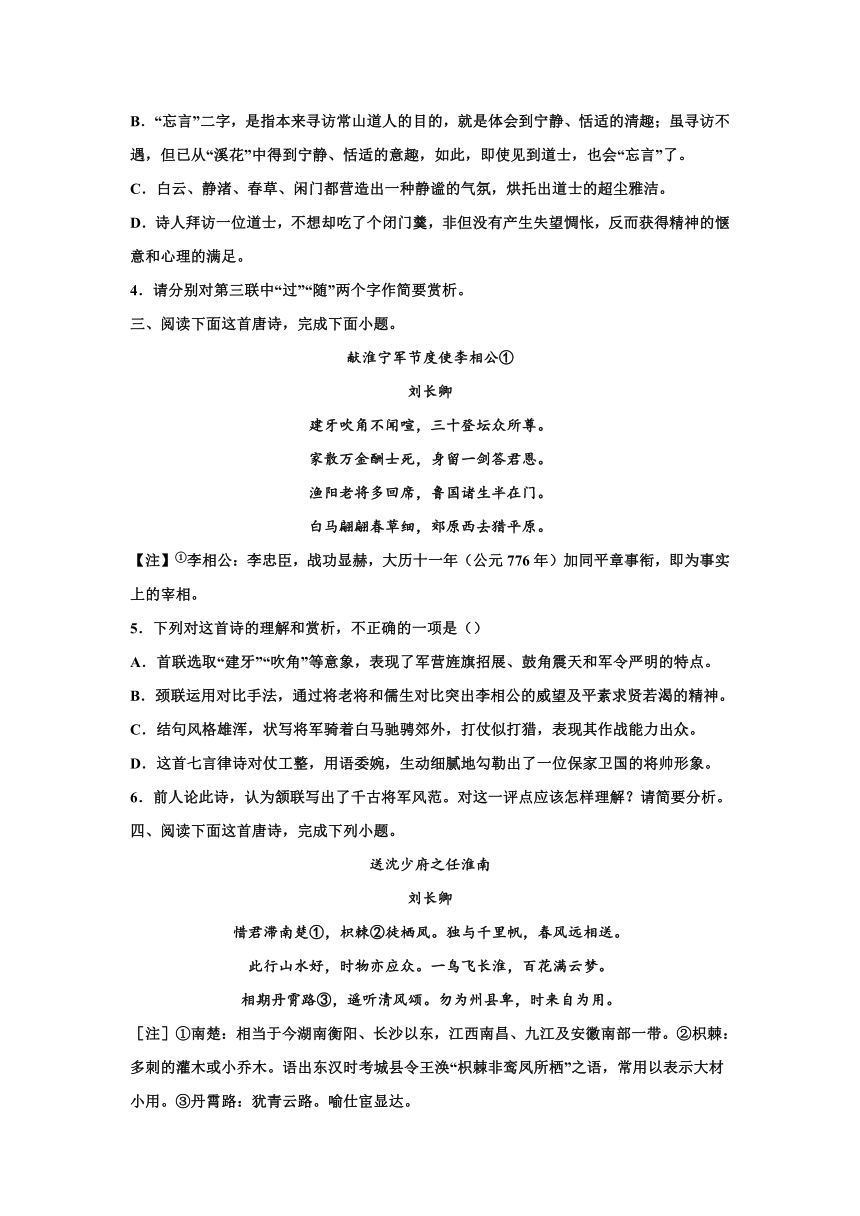

三、阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

献淮宁军节度使李相公①

刘长卿

建牙吹角不闻喧,三十登坛众所尊。

家散万金酬士死,身留一剑答君恩。

渔阳老将多回席,鲁国诸生半在门。

白马翩翩春草细,郊原西去猎平原。

【注】①李相公:李忠臣,战功显赫,大历十一年(公元776年)加同平章事衔,即为事实上的宰相。

5.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是()

A.首联选取“建牙”“吹角”等意象,表现了军营旌旗招展、鼓角震天和军令严明的特点。

B.颈联运用对比手法,通过将老将和儒生对比突出李相公的威望及平素求贤若渴的精神。

C.结句风格雄浑,状写将军骑着白马驰骋郊外,打仗似打猎,表现其作战能力出众。

D.这首七言律诗对仗工整,用语委婉,生动细腻地勾勒出了一位保家卫国的将帅形象。

6.前人论此诗,认为颔联写出了千古将军风范。对这一评点应该怎样理解?请简要分析。

四、阅读下面这首唐诗,完成下列小题。

送沈少府之任淮南

刘长卿

惜君滞南楚①,枳棘②徒栖凤。独与千里帆,春风远相送。

此行山水好,时物亦应众。一鸟飞长淮,百花满云梦。

相期丹霄路③,遥听清风颂。勿为州县卑,时来自为用。

[注]①南楚:相当于今湖南衡阳、长沙以东,江西南昌、九江及安徽南部一带。②枳棘:多刺的灌木或小乔木。语出东汉时考城县令王涣“枳棘非鸾凤所栖”之语,常用以表示大材小用。③丹霄路:犹青云路。喻仕宦显达。

7.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是()

A.这首诗写于诗人朋友沈少府要到淮南去任职的时候,题材是送别诗。

B.开头以“惜”字入诗,又以“枳棘徒栖凤”为喻,赞美了朋友高洁的品行。

C.诗的三、四句写沈少府将单独在春天里乘船远行,从而凸显浓浓离别之情。

D.最后两句劝慰朋友不要以屈居于县吏为耻,而应当以待时机,奋起有为。

8.诗中“一鸟飞长淮”历来为人称妙。请结合内容简要分析。

五、阅读下面这首唐诗,完成下列小题。

登松江驿楼北望故园

刘长卿①

泪尽江楼北望归,田园已陷百重围。

平芜万里无人去,落日千山空鸟飞。

孤舟漾漾寒潮小,极浦苍苍远树微。

白鸥渔父徒相待,未扫欃枪 ②懒息机③。

【注】①刘长卿,祖籍宣城(今属安徽),郡望河间(今属河北),后迁居洛阳。写此诗时正值安史之乱,诗人旅居江浙。②欃枪:彗星的别名。此处喻指叛乱势力。③息机:息灭机心,言归老或隐居。

9.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是()

A.首联“江楼”“望”等词直接点题,并交代了写作背景——田园已陷百重围,奠定了全诗的感情基调。

B.颔联写景,“平芜万里”与“无人去”、“落日千山”与“空鸟飞”各自形成鲜明对比,表现出浓郁的荒凉意味。

C.颈联写景,视角由近到远,孤舟在水面上行进,变得越来越小,遥远的水滨树木苍苍,只有微微的影子。

D.尾联中的“白鸥”“渔父”都是古代诗歌中常用的意象,蕴含隐居田园生活的意思,这表明作者此时决意弃官。

10.本首诗表达了诗人怎样复杂的思想感情?请结合诗歌内容简要分析。

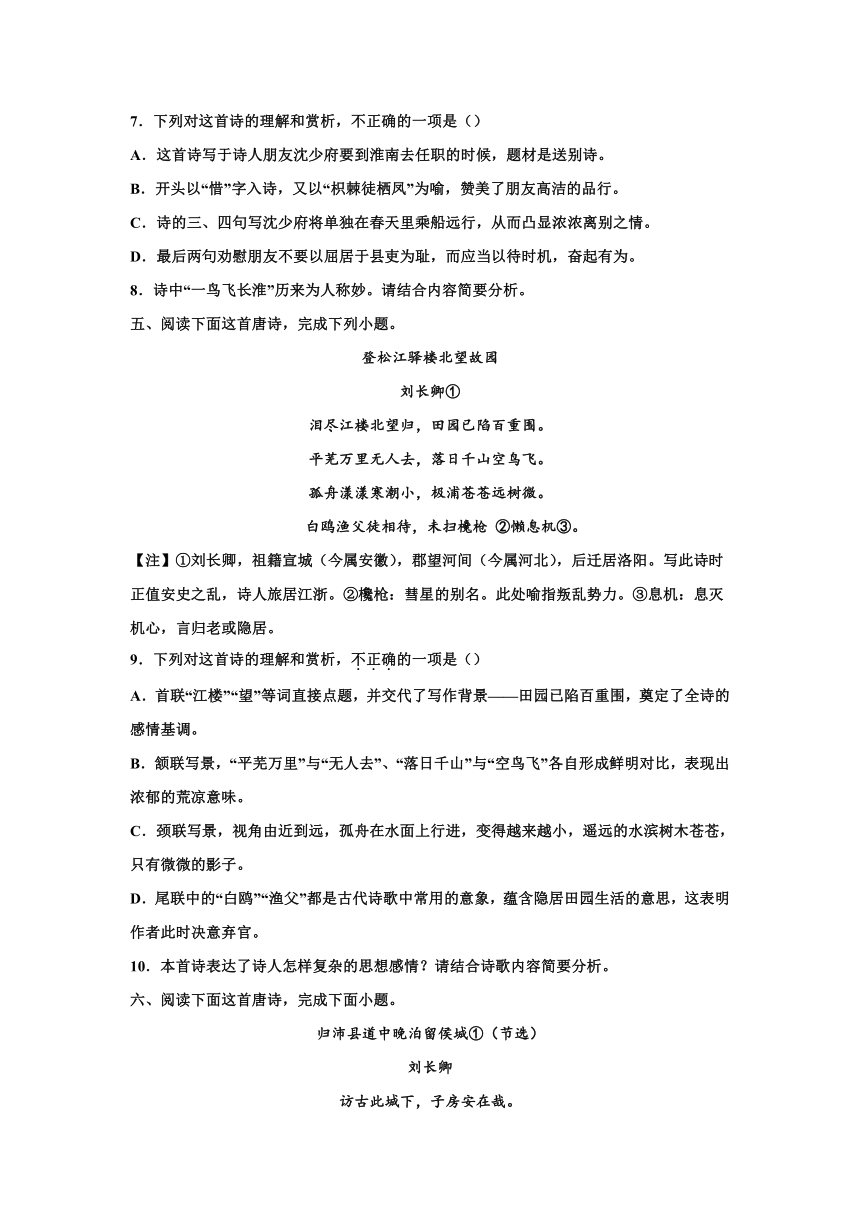

六、阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

归沛县道中晚泊留侯城①(节选)

刘长卿

访古此城下,子房安在哉。

白云去不反,危堞空崔嵬。

伊昔楚汉时,颇闻经济才。

功名满青史,祠庙唯苍苔。

楚水澹相引,沙鸥闲不猜②。

扣舷从此去,延首仍裴回。

【注】①留侯城:汉留候张良的封地。高祖封功臣,张良为避猜忌而辞让,被封为留侯。②《列子·黄帝》载:“海上之人有好鸥鸟者,每旦之海上,从鸥鸟游,鸥鸟之至者百数而不止。其父曰:‘吾闻鸥鸟皆从汝游,汝取来,吾玩之。’明日之海上,鸥鸟舞而不下也。”

11.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是()

A.前两句点明诗歌涉及的地点与人物,既照应了题目,又为后面抒情做了铺垫。

B.“伊昔楚汉时”四句,表达了作者对当今之世再没有张良这类人才的伤感之怀。

C.作者笔下的留侯祠与杜甫在《蜀相》中所描写的武侯祠有着相似的意境氛围。

D.诗中表达技巧多样,既有从“访”到“去”的记叙,又借景物与典故来委婉抒怀。

12.请结合诗歌内容,简要分析“延首”“裴回”的言外之意。

七、阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

自夏口①至鹦鹉洲②夕望岳阳③寄源中丞④

刘长卿

汀洲无浪复无烟,楚客相思益渺然。

汉口⑤夕阳斜渡鸟,洞庭秋水远连天。

孤城背岭寒吹角,独树临江夜泊船。

贾谊⑥上书忧汉室,长沙谪去古今怜。

注:①夏口:唐鄂州治,今属湖北武汉,在汉水入长江处。②鹦鹉洲:在长江中的一个小洲,今属湖北武汉。③岳阳:今属湖南,滨临洞庭湖。④中丞:御史中丞的简称,唐常代行御史大夫职务。⑤汉口:即夏口。⑥贾谊,西汉政论家、文学家,力主改革弊政却被贬为长沙王太傅。

13.对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是()

A.首联写诗人为身边景物所触动,而想到贬于洞庭湖畔岳阳城友人,通过写江上浪烟来寄托对友人的思念之情。

B.颔联分写两地景物,上句写诗人回眸汉口所见的暮景,下句写源中丞所在地——洞庭的浩渺水色。

C.颈联所写的景物亦呈现出孤独凄寒的特征。城曰“孤”,角曰“寒”,树曰“独”,都是诗人特定心境物化出典的另一种自然风貌。

D.尾联“古今怜”直接表达了对源中丞被贬的不平之情,而且隐含了自己也遭贬的同病相怜之感。

14.本诗的颔联历来为人称道,请赏析颔联的艺术手法。

八、阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

题元录事开元①所居

刘长卿

幽居萝薜情,高卧纪纲②行。

鸟散秋鹰③下,人闲春草生。

冒风归野寺,收印出山城。

今日新安郡④,因君水更清。

【注】①元录事:诗人朋友,时任睦州录事。录事是官职名,掌管纠察之事,与御史相似。开元:此指睦州开元寺。②纪纲:法度。③秋鹰:古时以鹰隼喻御史。④新安郡:睦州古称,有新立安定之意。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是()

A.元录事幽居于睦州开元寺,第二句的“高卧”表现了他的悠闲自得之态。

B.第三句是比喻,把元录事纠察官员的气势与恶吏们的散逃写得十分生动。

C.颈联写元录事工作结束回开元寺,至于工作情况则作为留白供读者想象。

D.诗人提到睦州,特意用了其古称“新安郡”,旨在突出睦州的历史悠久。

16.诗歌也不乏“卒章显志”。这首诗以“因君水更清”作结,你如何理解?请结合全诗简要分析。

【答案】

A“交代本诗的写作背景”错误,首联应是辛大夫写文字的背景。结合题目可知,湖南腊月连日降雪,辛大夫先写了文字给作者,作者便回以此诗酬答友人,这才是本诗的写作背景。

2.为友人欣赏到雪景而高兴;自己对雪的喜爱之情;和乡人共赏雪景的喜悦以及对友人文笔的赞叹。

3.A“语言绮丽华美”错,本诗语言自然清新。

4.“过”字把雨后松树翠绿的颜色呈现了出来。“随”字形象的表现了山道峰回路转,人在随山转折、缘山寻找水源,令人有曲径通幽的遐思。

5.B“运用对比手法”错,颈联写老将、儒生,并非将两者对比,也不是与李相公对比,而是说无论是老将还是儒生都对李相公的才华心服口服。

6.①前半句写李相公把万贯家财都分给部下,盛赞其抚恤下士、大义豪爽和无私博大的大将军风范;

②后半句写李相公只身留下武器和忠勇来报答皇帝的重用,高度赞扬其不怕牺牲、忠君爱国的精神。

7.B“赞美了朋友高洁的品行”错误。这里应是表达同情之意,而不是赞美朋友高洁的品行。

8.①本句运用比喻修辞,将沈少府渡过淮河喻为鸟儿飞过淮河。②这里以淮河为界,从南北方分界线的外部特征入手,向友人描述淮南地区百花盛开的自然环境,实际则是预示友人前途光明与仕途的通达,借以鼓励即将到淮南赴任的友人。③这里的淮河已经由实入虚,由气候上的分界变成了人生、事业上的转折点,象征着美好的愿望与光明的前景。

9.D“此时决意弃官”错,由“未扫欃枪懒息机”一句可知,自己愿积极投身于报国之中,不平定叛乱誓不罢休。因此不是决意弃官。

10.①强烈的思乡之情。作者登楼北望故园,思乡之情溢于言表。②对战乱的憎恶之情。遥望家乡,家乡已陷入叛军的重重包围之中,对战乱的憎恶油然而生。③放弃归隐、积极报国之情。面对眼前的情景,作者不愿立即归隐田园,表示不平定叛乱,决不熄灭进取之心。

11.B“表达了作者对当今之世再没有张良这类人才的伤感之怀”错误,“伊昔楚汉……祠庙唯苍苔”四句表达的是作者对张良的赞美,和对其曾经名满天下如今却湮没于历史长河之中的伤感。

12.①“延首”意为伸长头颈,形容急切盼望的样子,“裴回”意为徘徊,来回走动;②作者借“延首”与“裴回”的动作,表现了自己即将离开而又不断回首、徘徊的不舍之态;③表达对张良辞让封赏的智慧和济世安邦的才能的赞美,暗含作者渴望像张良一样建功立业。

13.D“直接表达了对源中丞被贬的不平之情”错。尾联自然而然地结出诗旨,用贾谊之典,含蓄地表示了对源中丞此贬的不平,而“古今怜”三字,更不仅表达了这事件是一种历史性的悲剧,而且隐含了自己曾遭贬南巴的同病相怜之感。

14.颔联采用虚实结合、远近结合的手法。上句写诗人回眸汉口所见的暮景,下句虚拟源中丞所在地——洞庭的浩渺水色。那暮色中斜飞的江鸟是近景描写,而一个“远”字更使那愁思由一点而荡溢为浩渺无际。表达了个身在汀洲心驰洞庭的诗人形象隐约其间,他的心已由此地(鹦鹉洲)飞越到彼地(洞庭湖)了,诗人的相思之情充盈激荡于其中。

15.D“旨在突出睦州的历史悠久”分析错误。作者用“新安郡”之名称,可以突出睦州历史悠久,但这不是他的目的,他的目的在于“新安”二字,此处为一语双关,作者是以此赞美元录事使这里变得安定。

16.①“水更清”运用比喻的手法,将睦州风气比作水,形象生动地表现了睦州吏治的清明。②在元录事的严格纠察下,贪官污吏受到惩处,纷纷“鸟散”,睦州呈现出安定祥和的局面。③“水更清”的局面“因君”而起,表达了诗人对元录事恪尽职守、为官清明的赞美和钦佩之情。

一、阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

奉酬辛大夫喜湖南腊月连日降雪见示之作①

【唐】刘长卿

长沙耆旧拜旌麾②,喜见江潭积雪时。

柳絮三冬先北地,梅花一夜遍南枝。

初开窗阁寒光满,欲掩军城暮色迟。

闾里何人不相庆,万家同唱郢中词③。

【注】①辛大夫:即辛京杲,为唐军将领,曾讨伐“安史之乱”叛军,时任湖南观察使。②旌麾:借指军队。③郢中词:美称他人的辞章。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是()

A.首联交代本诗的写作背景,腊月年关在望,官员看望巡守的将士,因见瑞雪而作诗。

B.“柳絮”喻指雪花,有轻盈的美感;“遍”字不仅突出范围广,更能表达诗人的心绪。

C.颈联描写连日降雪后天地一片洁白之色,暮色降临,军城掩映在夕阳下,黯淡阴沉。

D.尾联由写景转而叙事写人,面对江潭的雪景,千家万户的百姓以歌咏来庆贺、祝祷。

2.请简要概括本诗所表达的思想感情。

二、阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

寻南溪常山道人隐居

刘长卿

一路经行处,莓苔见履痕。

白云依静渚,春草闭闲门。

过雨看松色,随山到水源。

溪花与禅意,相对亦忘言。

【注】①至德三年(758)春,刘长卿因事被贬为南巴尉,身处异乡适逢第二年新年,有感而发作下此诗。

②居人下:指遭贬。③长沙傅:指西汉贾谊曾为大臣嫉妒,被贬为长沙王太傅。这里是作者借以自喻。

3.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是()

A.此诗写寻隐者不遇,却得到别的情趣,领悟到“禅意”之妙处,语言绮丽华美,韵味悠长。

B.“忘言”二字,是指本来寻访常山道人的目的,就是体会到宁静、恬适的清趣;虽寻访不遇,但已从“溪花”中得到宁静、恬适的意趣,如此,即使见到道士,也会“忘言”了。

C.白云、静渚、春草、闲门都营造出一种静谧的气氛,烘托出道士的超尘雅洁。

D.诗人拜访一位道士,不想却吃了个闭门羹,非但没有产生失望惆怅,反而获得精神的惬意和心理的满足。

4.请分别对第三联中“过”“随”两个字作简要赏析。

三、阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

献淮宁军节度使李相公①

刘长卿

建牙吹角不闻喧,三十登坛众所尊。

家散万金酬士死,身留一剑答君恩。

渔阳老将多回席,鲁国诸生半在门。

白马翩翩春草细,郊原西去猎平原。

【注】①李相公:李忠臣,战功显赫,大历十一年(公元776年)加同平章事衔,即为事实上的宰相。

5.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是()

A.首联选取“建牙”“吹角”等意象,表现了军营旌旗招展、鼓角震天和军令严明的特点。

B.颈联运用对比手法,通过将老将和儒生对比突出李相公的威望及平素求贤若渴的精神。

C.结句风格雄浑,状写将军骑着白马驰骋郊外,打仗似打猎,表现其作战能力出众。

D.这首七言律诗对仗工整,用语委婉,生动细腻地勾勒出了一位保家卫国的将帅形象。

6.前人论此诗,认为颔联写出了千古将军风范。对这一评点应该怎样理解?请简要分析。

四、阅读下面这首唐诗,完成下列小题。

送沈少府之任淮南

刘长卿

惜君滞南楚①,枳棘②徒栖凤。独与千里帆,春风远相送。

此行山水好,时物亦应众。一鸟飞长淮,百花满云梦。

相期丹霄路③,遥听清风颂。勿为州县卑,时来自为用。

[注]①南楚:相当于今湖南衡阳、长沙以东,江西南昌、九江及安徽南部一带。②枳棘:多刺的灌木或小乔木。语出东汉时考城县令王涣“枳棘非鸾凤所栖”之语,常用以表示大材小用。③丹霄路:犹青云路。喻仕宦显达。

7.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是()

A.这首诗写于诗人朋友沈少府要到淮南去任职的时候,题材是送别诗。

B.开头以“惜”字入诗,又以“枳棘徒栖凤”为喻,赞美了朋友高洁的品行。

C.诗的三、四句写沈少府将单独在春天里乘船远行,从而凸显浓浓离别之情。

D.最后两句劝慰朋友不要以屈居于县吏为耻,而应当以待时机,奋起有为。

8.诗中“一鸟飞长淮”历来为人称妙。请结合内容简要分析。

五、阅读下面这首唐诗,完成下列小题。

登松江驿楼北望故园

刘长卿①

泪尽江楼北望归,田园已陷百重围。

平芜万里无人去,落日千山空鸟飞。

孤舟漾漾寒潮小,极浦苍苍远树微。

白鸥渔父徒相待,未扫欃枪 ②懒息机③。

【注】①刘长卿,祖籍宣城(今属安徽),郡望河间(今属河北),后迁居洛阳。写此诗时正值安史之乱,诗人旅居江浙。②欃枪:彗星的别名。此处喻指叛乱势力。③息机:息灭机心,言归老或隐居。

9.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是()

A.首联“江楼”“望”等词直接点题,并交代了写作背景——田园已陷百重围,奠定了全诗的感情基调。

B.颔联写景,“平芜万里”与“无人去”、“落日千山”与“空鸟飞”各自形成鲜明对比,表现出浓郁的荒凉意味。

C.颈联写景,视角由近到远,孤舟在水面上行进,变得越来越小,遥远的水滨树木苍苍,只有微微的影子。

D.尾联中的“白鸥”“渔父”都是古代诗歌中常用的意象,蕴含隐居田园生活的意思,这表明作者此时决意弃官。

10.本首诗表达了诗人怎样复杂的思想感情?请结合诗歌内容简要分析。

六、阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

归沛县道中晚泊留侯城①(节选)

刘长卿

访古此城下,子房安在哉。

白云去不反,危堞空崔嵬。

伊昔楚汉时,颇闻经济才。

功名满青史,祠庙唯苍苔。

楚水澹相引,沙鸥闲不猜②。

扣舷从此去,延首仍裴回。

【注】①留侯城:汉留候张良的封地。高祖封功臣,张良为避猜忌而辞让,被封为留侯。②《列子·黄帝》载:“海上之人有好鸥鸟者,每旦之海上,从鸥鸟游,鸥鸟之至者百数而不止。其父曰:‘吾闻鸥鸟皆从汝游,汝取来,吾玩之。’明日之海上,鸥鸟舞而不下也。”

11.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是()

A.前两句点明诗歌涉及的地点与人物,既照应了题目,又为后面抒情做了铺垫。

B.“伊昔楚汉时”四句,表达了作者对当今之世再没有张良这类人才的伤感之怀。

C.作者笔下的留侯祠与杜甫在《蜀相》中所描写的武侯祠有着相似的意境氛围。

D.诗中表达技巧多样,既有从“访”到“去”的记叙,又借景物与典故来委婉抒怀。

12.请结合诗歌内容,简要分析“延首”“裴回”的言外之意。

七、阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

自夏口①至鹦鹉洲②夕望岳阳③寄源中丞④

刘长卿

汀洲无浪复无烟,楚客相思益渺然。

汉口⑤夕阳斜渡鸟,洞庭秋水远连天。

孤城背岭寒吹角,独树临江夜泊船。

贾谊⑥上书忧汉室,长沙谪去古今怜。

注:①夏口:唐鄂州治,今属湖北武汉,在汉水入长江处。②鹦鹉洲:在长江中的一个小洲,今属湖北武汉。③岳阳:今属湖南,滨临洞庭湖。④中丞:御史中丞的简称,唐常代行御史大夫职务。⑤汉口:即夏口。⑥贾谊,西汉政论家、文学家,力主改革弊政却被贬为长沙王太傅。

13.对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是()

A.首联写诗人为身边景物所触动,而想到贬于洞庭湖畔岳阳城友人,通过写江上浪烟来寄托对友人的思念之情。

B.颔联分写两地景物,上句写诗人回眸汉口所见的暮景,下句写源中丞所在地——洞庭的浩渺水色。

C.颈联所写的景物亦呈现出孤独凄寒的特征。城曰“孤”,角曰“寒”,树曰“独”,都是诗人特定心境物化出典的另一种自然风貌。

D.尾联“古今怜”直接表达了对源中丞被贬的不平之情,而且隐含了自己也遭贬的同病相怜之感。

14.本诗的颔联历来为人称道,请赏析颔联的艺术手法。

八、阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

题元录事开元①所居

刘长卿

幽居萝薜情,高卧纪纲②行。

鸟散秋鹰③下,人闲春草生。

冒风归野寺,收印出山城。

今日新安郡④,因君水更清。

【注】①元录事:诗人朋友,时任睦州录事。录事是官职名,掌管纠察之事,与御史相似。开元:此指睦州开元寺。②纪纲:法度。③秋鹰:古时以鹰隼喻御史。④新安郡:睦州古称,有新立安定之意。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是()

A.元录事幽居于睦州开元寺,第二句的“高卧”表现了他的悠闲自得之态。

B.第三句是比喻,把元录事纠察官员的气势与恶吏们的散逃写得十分生动。

C.颈联写元录事工作结束回开元寺,至于工作情况则作为留白供读者想象。

D.诗人提到睦州,特意用了其古称“新安郡”,旨在突出睦州的历史悠久。

16.诗歌也不乏“卒章显志”。这首诗以“因君水更清”作结,你如何理解?请结合全诗简要分析。

【答案】

A“交代本诗的写作背景”错误,首联应是辛大夫写文字的背景。结合题目可知,湖南腊月连日降雪,辛大夫先写了文字给作者,作者便回以此诗酬答友人,这才是本诗的写作背景。

2.为友人欣赏到雪景而高兴;自己对雪的喜爱之情;和乡人共赏雪景的喜悦以及对友人文笔的赞叹。

3.A“语言绮丽华美”错,本诗语言自然清新。

4.“过”字把雨后松树翠绿的颜色呈现了出来。“随”字形象的表现了山道峰回路转,人在随山转折、缘山寻找水源,令人有曲径通幽的遐思。

5.B“运用对比手法”错,颈联写老将、儒生,并非将两者对比,也不是与李相公对比,而是说无论是老将还是儒生都对李相公的才华心服口服。

6.①前半句写李相公把万贯家财都分给部下,盛赞其抚恤下士、大义豪爽和无私博大的大将军风范;

②后半句写李相公只身留下武器和忠勇来报答皇帝的重用,高度赞扬其不怕牺牲、忠君爱国的精神。

7.B“赞美了朋友高洁的品行”错误。这里应是表达同情之意,而不是赞美朋友高洁的品行。

8.①本句运用比喻修辞,将沈少府渡过淮河喻为鸟儿飞过淮河。②这里以淮河为界,从南北方分界线的外部特征入手,向友人描述淮南地区百花盛开的自然环境,实际则是预示友人前途光明与仕途的通达,借以鼓励即将到淮南赴任的友人。③这里的淮河已经由实入虚,由气候上的分界变成了人生、事业上的转折点,象征着美好的愿望与光明的前景。

9.D“此时决意弃官”错,由“未扫欃枪懒息机”一句可知,自己愿积极投身于报国之中,不平定叛乱誓不罢休。因此不是决意弃官。

10.①强烈的思乡之情。作者登楼北望故园,思乡之情溢于言表。②对战乱的憎恶之情。遥望家乡,家乡已陷入叛军的重重包围之中,对战乱的憎恶油然而生。③放弃归隐、积极报国之情。面对眼前的情景,作者不愿立即归隐田园,表示不平定叛乱,决不熄灭进取之心。

11.B“表达了作者对当今之世再没有张良这类人才的伤感之怀”错误,“伊昔楚汉……祠庙唯苍苔”四句表达的是作者对张良的赞美,和对其曾经名满天下如今却湮没于历史长河之中的伤感。

12.①“延首”意为伸长头颈,形容急切盼望的样子,“裴回”意为徘徊,来回走动;②作者借“延首”与“裴回”的动作,表现了自己即将离开而又不断回首、徘徊的不舍之态;③表达对张良辞让封赏的智慧和济世安邦的才能的赞美,暗含作者渴望像张良一样建功立业。

13.D“直接表达了对源中丞被贬的不平之情”错。尾联自然而然地结出诗旨,用贾谊之典,含蓄地表示了对源中丞此贬的不平,而“古今怜”三字,更不仅表达了这事件是一种历史性的悲剧,而且隐含了自己曾遭贬南巴的同病相怜之感。

14.颔联采用虚实结合、远近结合的手法。上句写诗人回眸汉口所见的暮景,下句虚拟源中丞所在地——洞庭的浩渺水色。那暮色中斜飞的江鸟是近景描写,而一个“远”字更使那愁思由一点而荡溢为浩渺无际。表达了个身在汀洲心驰洞庭的诗人形象隐约其间,他的心已由此地(鹦鹉洲)飞越到彼地(洞庭湖)了,诗人的相思之情充盈激荡于其中。

15.D“旨在突出睦州的历史悠久”分析错误。作者用“新安郡”之名称,可以突出睦州历史悠久,但这不是他的目的,他的目的在于“新安”二字,此处为一语双关,作者是以此赞美元录事使这里变得安定。

16.①“水更清”运用比喻的手法,将睦州风气比作水,形象生动地表现了睦州吏治的清明。②在元录事的严格纠察下,贪官污吏受到惩处,纷纷“鸟散”,睦州呈现出安定祥和的局面。③“水更清”的局面“因君”而起,表达了诗人对元录事恪尽职守、为官清明的赞美和钦佩之情。