高中语文统编版必修下册1.1《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》(共36张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版必修下册1.1《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》(共36张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 8.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-01-27 20:08:20 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

子路、曾皙、冉有、公西华侍坐

《论语》

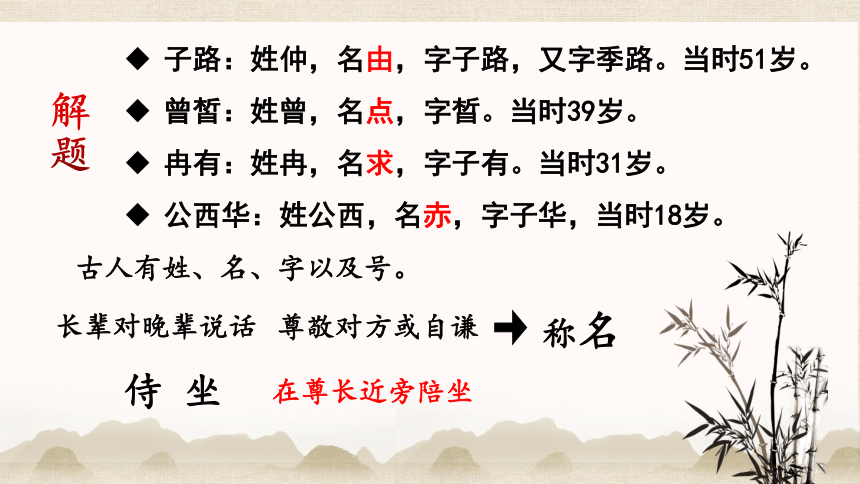

侍 坐

在尊长近旁陪坐

古人有姓、名、字以及号。

长辈对晚辈说话

尊敬对方或自谦

称名

解题

子路:姓仲,名由,字子路,又字季路。当时51岁。

曾皙:姓曾,名点,字晳。当时39岁。

冉有:姓冉,名求,字子有。当时31岁。

公西华:姓公西,名赤,字子华,当时18岁。

背景

孔子生活在“礼崩乐坏”“天下无道”的春秋末期,周朝的统治已经崩溃,诸侯战争不已,社会动荡不安。面对这样的乱世,孔子提出了种种政治主张,希望改良政治,建立起一个“君君、臣臣、父父、子子”等级有序的理想社会。事实上,他的主张在当时行不通。这篇文章记录的孔子与学生的对话就是在这样一种背景下进行的。

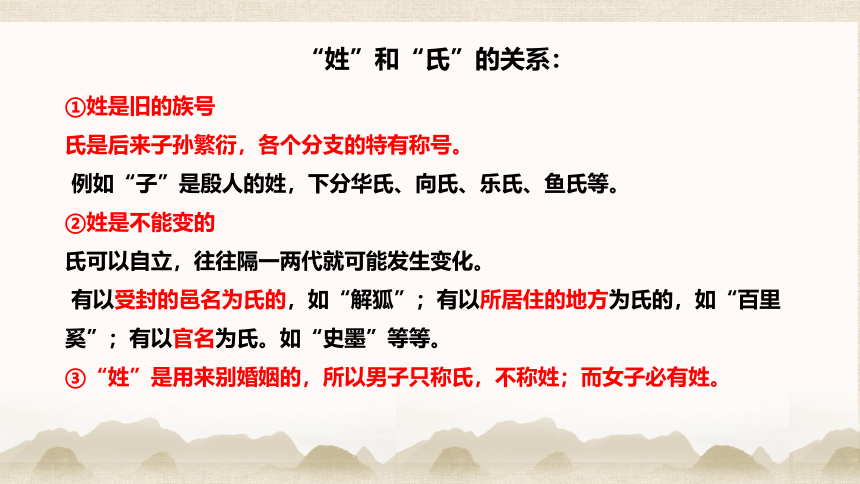

①姓是旧的族号

氏是后来子孙繁衍,各个分支的特有称号。

例如“子”是殷人的姓,下分华氏、向氏、乐氏、鱼氏等。

②姓是不能变的

氏可以自立,往往隔一两代就可能发生变化。

有以受封的邑名为氏的,如“解狐”;有以所居住的地方为氏的,如“百里奚”;有以官名为氏。如“史墨”等等。

③“姓”是用来别婚姻的,所以男子只称氏,不称姓;而女子必有姓。

“姓”和“氏”的关系:

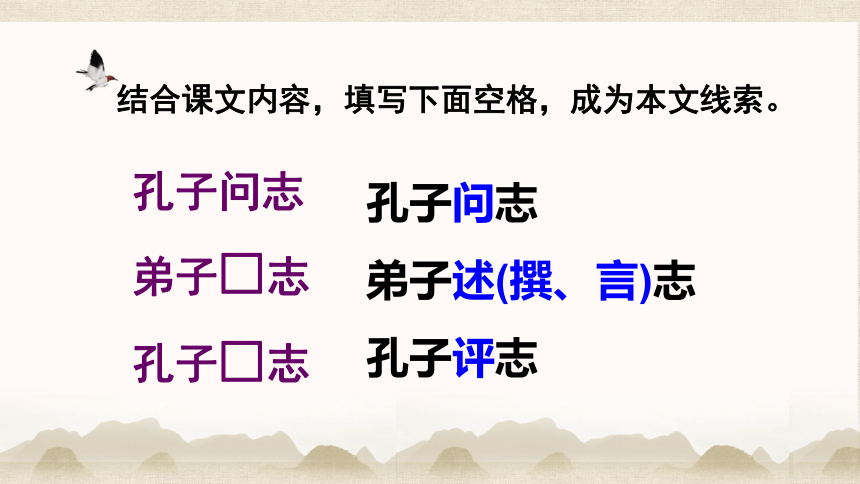

结合课文内容,填写下面空格,成为本文线索。

孔子问志

弟子□志

孔子□志

孔子问志

弟子述(撰、言)志

孔子评志

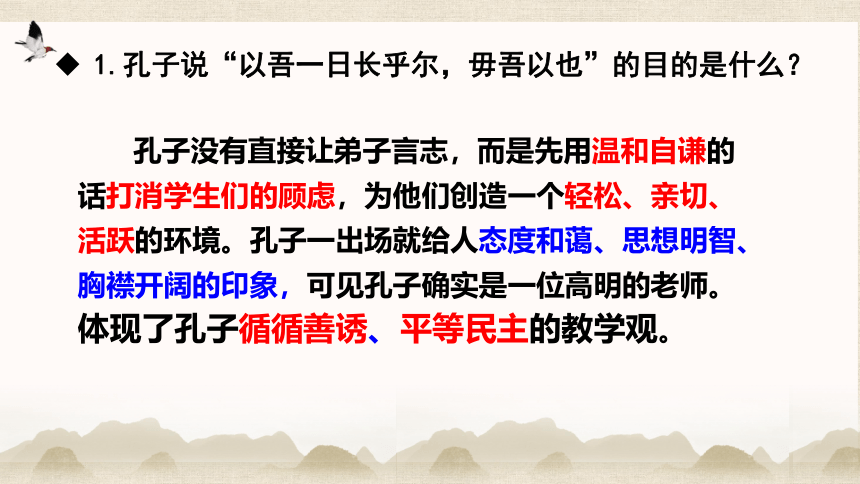

1.孔子说“以吾一日长乎尔,毋吾以也”的目的是什么?

孔子没有直接让弟子言志,而是先用温和自谦的话打消学生们的顾虑,为他们创造一个轻松、亲切、活跃的环境。孔子一出场就给人态度和蔼、思想明智、胸襟开阔的印象,可见孔子确实是一位高明的老师。体现了孔子循循善诱、平等民主的教学观。

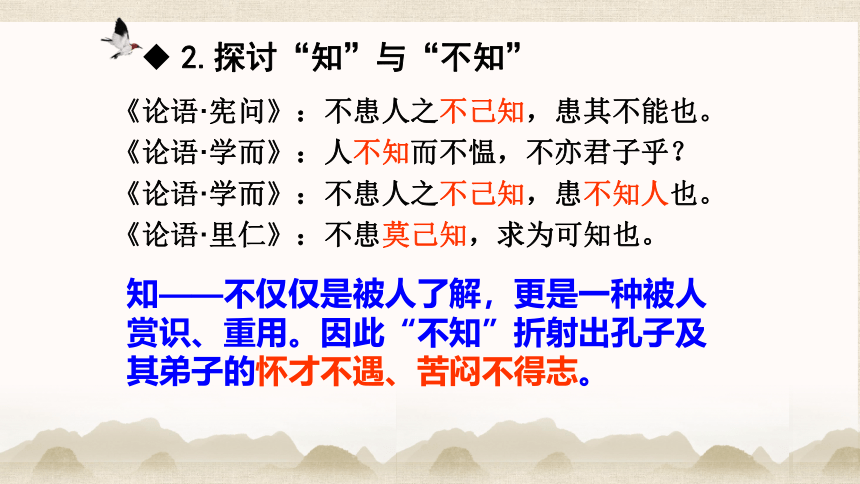

2.探讨“知”与“不知”

《论语·宪问》:不患人之不己知,患其不能也。

《论语·学而》:人不知而不愠,不亦君子乎?

《论语·学而》:不患人之不己知,患不知人也。

《论语·里仁》:不患莫己知,求为可知也。

知——不仅仅是被人了解,更是一种被人赏识、重用。因此“不知”折射出孔子及其弟子的怀才不遇、苦闷不得志。

孔子主张“入世”,要求读书人“修身、齐家、治国、平天下”,从而实现自我价值,主张“学而优则仕”,推崇“知其不可而为之”的坚韧精神。

3.既然已经处处碰壁,为何还要假设一种情况“如或知尔,则何以哉”?

《史记·仲尼弟子列传》记载:“子路性鄙,好勇力,志伉直,冠雄鸡,佩豭(jiā)豚”。(子路生性粗鄙,好逞强斗胜勇,志气刚强直率,曾戴着公鸡的羽毛,佩着公猪的牙齿等示强之物)

“野哉,由也!”

“由也兼人,故退之。”

“子路,行行如(刚强的样子)也。……”

子路

仲由(前542年——前480年),字子路,又字季路,鲁国卞人。“孔门十哲”之一、“二十四孝”之一,“孔门七十二贤”之一,受儒家祭祀。

仲由性情刚直,好勇尚武。子路对自己的老师忠心耿耿,孔子非常倚重子路,他说“道不行,乘桴浮于海。从我者其由与” (《论语·公治长》),他说“野哉,由也”(《论语·子路》),认为子路偏鲁莽。子路不是很爱做学问,孔子认为子路在学问上“升堂矣,未入于室也”,提醒他:“好仁不好学,其蔽也愚;好知不好学,其蔽也荡。”

子路曾对孔子很无礼,孔子对他启发诱导,设礼以教,子路接受孔子的劝导,请为弟子,跟随孔子周游列国,做孔子的侍卫。后做卫国大夫孔悝的蒲邑宰,以政事见称,任内开挖沟渠,救穷济贫,政绩突出,辖域大治。鲁哀公15年,卫国内乱,子路临危不惧,冒死冲进卫国国都救援孔悝,混战中被击杀,结缨遇难,被砍成肉泥。葬于澶渊(今河南濮阳)。

对于子路,夫子“哂之”,如何理解孔老夫子“笑”的意蕴?

孔子笑的是子路说话做事太轻率、不谦让(举止神态+语言),并非笑他的志向。

孟武伯打听子路的本领。子曰:“由也,千乘之国,可使治其赋也。”

孔子对子路述志的内容有赞许的意味,子路的理想暗合孔子心中的政治蓝图。孔子一生为实现政治理想,周游列国,游说诸侯,却四处碰壁,无人欣赏;子路的一番陈词,也许说出了孔子心中永远的痛。孔子有万千感慨,激动、兴奋、赞许、不满等情绪尽在含蓄不语的“微微一笑”当中。

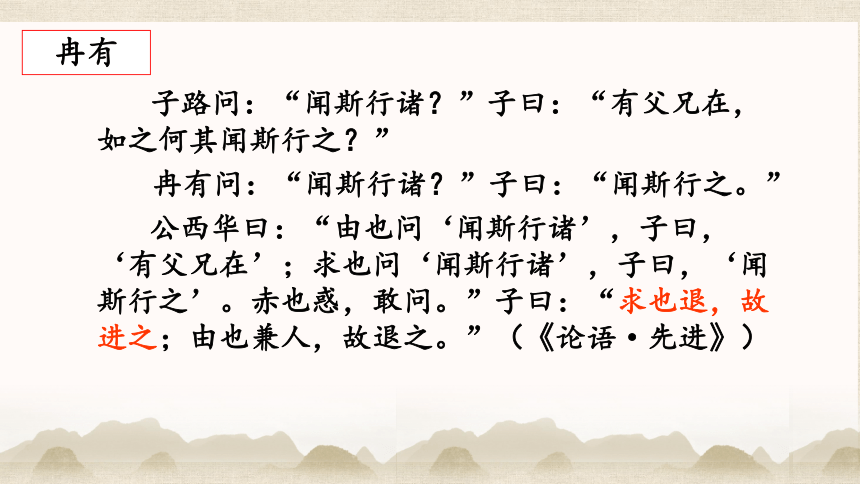

子路问:“闻斯行诸?”子曰:“有父兄在,如之何其闻斯行之?”

冉有问:“闻斯行诸?”子曰:“闻斯行之。”

公西华曰:“由也问‘闻斯行诸’,子曰,‘有父兄在’;求也问‘闻斯行诸’,子曰,‘闻斯行之’。赤也惑,敢问。”子曰:“求也退,故进之;由也兼人,故退之。”(《论语·先进》)

冉有

冉求,字子有,通称“冉有”,尊称“冉子”,鲁国人。春秋末年著名学者、孔子门徒。孔门七十二贤之一,受儒教祭祀。

以政事见称,多才多艺,尤擅长理财,曾担任季氏宰臣。前484年率军抵抗入侵齐军,身先士卒,以步兵执长矛的突击战术取得胜利,趁机说服季康子迎回在外流亡十四年的孔子。帮助季氏进行田赋改革,聚敛财富,受到孔子的严厉批评。《孟子》对此事有过记载:“求也,为季氏宰,无能改于其德,而赋粟倍他日。孔子曰:‘求,非吾徒也,小子鸣鼓而攻之可也。’”

冉求是孔子的最得意的门生之一,在孔子的教导下逐渐向仁德靠拢,其性情也因此而逐渐完善。

公西华

公西赤,字子华,又称公西华,今河南濮阳人,鲁国学者、孔子弟子,孔门七十二贤之一。唐玄宗尊之为“邵伯”,宋真宗加封为“巨野侯”。明嘉靖九年改称“先贤公西子”。

公西赤有非常优秀的外交才能。孟武伯曾经向孔子问起公西赤,孔子回答说:“赤也,束带立于朝,可与宾客言也。”公西赤曾经为孔子出使齐国。

对于冉有和公西华述志,孔子又作何评论?

孔子有意忽略大小差别,主张“为国以礼”,既然是治理国家,礼乐教化之事应当仁不让,怎能非要等君子去做呢?(孔子表扬其谦逊态度,但也从他的话语中也读出孔子暗示冉有不该畏缩不前。)

对公西华,孔子的惋惜之情溢于言表。在孔子看来,他完全具备这样的才能。(公西华通晓礼乐,可以大用,孔子鼓励公西华增强信心,勇挑重任。)

至于冉求的那套话,讲得也蛮好,实际上那就是政治家的作为,事实上方六七十和五六十有什么不同呢?这里我们可以引用老子的话来作一解释。老子说“治大国如烹小鲜”,要注意这个“烹”字,是慢慢地用文火来炖,小火来烧。小鲜是小鱼小肉,如用大火,一烧就烧焦了,必须用文火,慢慢地烹。这也是和孔子说的“安见方六七十如五六十而非邦也者?”的意思是一样的,不论地方大小,治理之道都是一样,并没有两样。而孔子这样说冉求,并不是说冉求不对,只是说冉求的思想,用来治大国、治小国都是一样的。 这句话如引用到我们自己的身上,就是不论我们职位大小,责任是一样的 ,事功是一样的,问题在做得好做不好。

至于公西华的思想,孔子认为那也是一个大政治家的见地,但是他话说得谦虚。实际上一个“宗庙会同”,主持一个庞大联合会议,各国的元首、 阁员都参加,而能够担任这种会议的秘书长,作主席。公西华说这是小意思,学习学习,话是讲得谦虚,口气是蛮大的。他说这是一件小事,天下还有什么大事?

——南怀瑾《论语别裁》

子路:

侧重强国

冉有:

侧重富民

公西华:

侧重以礼治邦

志向虽各有侧重,但都愿意在仕途上创一番事业, 都是参加政治。

“弟子述志”

子路率尔而对曰:“千乘之国,摄乎大国之间,加之以师旅,因之以饥馑;由也为之,比及三年,可使有勇,且知方也。”

“求!尔何如?”

对曰:“方六七十,如五六十,求也为之,比及三年,可使足民。如其礼乐,以俟君子。”

“赤!尔何如?”

对曰:“非曰能之,愿学焉。宗庙之事,如会同,端章甫,愿为小相焉。”

子路:轻率急躁

冉有:谨慎谦虚

公西华:谦逊委婉

“孔子评志”

1.夫子“哂之”:“为国以礼。其言不让,是故哂之。”

孔子对子路述志的内容有赞许的意味,子路的理想暗合

孔子心中的政治蓝图。孔子笑的是子路说话做事太轻率、不谦让,

并非笑他的志向。

2.夫子“叹之”:“安见方六七十如五六十而非邦也者?”

孔子有意忽略大小差别,主张“为国以礼”,治理国家,

礼乐教化之事应当仁不让,为什么要等待君子去做呢?

3.夫子“惜之”:“宗庙会同,非诸侯而何?赤也为之小,孰能为之大?”

公西华的志不在小,且在孔子看来,他完全具备这样的才能,

所以对公西华更多的是惋惜之情。

5.8 孟武伯问:“子路仁乎?”子曰:“不知也。”

又问。子曰:“由也,千乘之国,可使治其赋也。不知其仁也。”

“求也何如?”子曰:“求也,千室之邑,百乘之家,可使为之宰也。不知其仁也。”

“赤也何如?”子曰:“赤也,束带立于朝,可使与宾客言也。不知其仁也。”

家:大夫的封地

宰:古代县、邑一级的行政长官。卿大夫的家臣也叫宰。

“点!尔何如?”

鼓瑟希,铿尔,舍瑟而作,对曰:“异乎三子者之撰。”

子曰:“何伤乎?亦各言其志也。”

曰:“莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。”

夫子喟然叹曰:“吾与点也!”

曾皙:从容淡雅

为什么“孔子喟然叹曰:‘吾与点也!’”?

“吾与点也”

时令:

暮春(农历三月)

王羲之《兰亭集序》中说:“永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。”

南北朝丘迟《与陈伯之书》中写道:“暮春三月,江南草长,杂花生树,群莺乱飞。”

着装:

春服 春季以供郊庙祭祀用的祭服

人物:

冠者五六人,童子六七人

“冠者”指成人,“童子”指成童。文章直接改成“众人”岂不更简洁?可否?

这样写更意味深远,有“群贤毕至,少长咸集”之意。

地点:

沂、舞雩

“舞雩”是祭天求雨之处,即行大礼之所。由于雩祭有歌舞,故称“舞雩”。

这个地点承载着孔子“复礼”的思想。

“礼”讲究“序”,“乐”讲究“和”,“风乎舞雩”正中孔子之怀,可象征“礼乐”。

活动:

浴、风、咏、归

“浴”实指祈福消灾,“风”实乃祭天求雨,“咏”指唱祥和之歌,“归”指欢快凯旋。这一切活动其实都与“礼乐”有关。

孔子说:“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?”程子曰:“仁者天下之正理。失正理,则无序而不和。”曾皙描绘的就是这样一幅有序、和乐的生活图景。

为什么“孔子喟然叹曰:‘吾与点也!’”?

一、曾点描绘了一副天下大同、人民康乐的盛世气象,曾点的志向突显孔子礼乐治国的最高境界,故孔子喟然叹曰“吾与点也。”

子路等人的抱负思想很了不起,但总离不开自我英雄主义,我可以如何,我要如何……而且都偏于从政治着手,都想治国安邦,虽有骄谦之分,但并无本质之别,都在为政。

——南怀瑾《论语别裁》

时代的剧变一来,家破人亡,妻离子散的悲剧,遍地皆是。所以古人说“宁为太平鸡犬,莫作乱世人民。”而曾点所讲的这个境界,就是社会安定、国家自主、经济稳定、天下太平,每个人都享受了真、善、美的人生,这也就是真正的自由民主——不是西方的,也不是美国的,而是我们大同世界的那个理想。每个人都能够做到,真正享受了生命,正如清人的诗“天增岁月人增寿,春满乾坤福满门。”

——南怀瑾《论语别裁》

生平经历

孔子(公元前551-公元前479年),名丘,字仲尼,鲁国陬zōu邑(今山东省曲阜市)人。

15岁时,孔子立志做学者,好学不倦。早年也曾做过小官--委吏(会计)、乘田(管理畜牧) 。

27岁时,孔子开始创办私人学校。此后,孔子拥有了较高的声誉。

51岁时,担任鲁国首都的市长“中都宰”,政绩卓著。在孔子的治理下,鲁国大治。

55岁时,孔子对鲁国国君感到失望,带着自己的弟子开始周游列国,推行儒家学说。

此后14年中,孔子去过卫国、陈国、宋国等国家,经历了羞辱、冷遇多次遇到危险,险些丧命。但是他始终坚持着自己的理想。

68岁,孔子回到鲁国。很受尊敬,享受国老的待遇,鲁人尊以“国老”,初鲁哀公与季康子常以政事相询,但终不被重用。 孔子晚年致力于整理文献和继续从事教育。

鲁哀公十六年(前479年)七十三岁的孔子卒,葬于鲁城北泗水之上。

子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑。五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”

为什么“孔子喟然叹曰:‘吾与点也!’”?

二、曾皙的这段话,表达了隐士的生活景象,孔子虽然热衷于入世,但多次碰壁后心灰意冷,知道自己“道之不行”。曾皙的话不仅显己志,也是对孔子苦闷心灵的折射。

一、曾点描绘了一副天下大同、人民康乐的盛世气象,曾点的志向突显孔子礼乐治国的最高境界,故孔子喟然叹曰“吾与点也。”

(1)三子之志符合孔子积极入世的主张(强兵富国知礼节)但他们并未达到孔子的最高的礼治大同的理想,曾点之志虽不在为政,但他勾勒的暮春咏归图,实际上是一幅天下大同、人民康乐的太平盛世气象。

(2)这正是孔子“老者安之,朋友信之,少者怀之”的主张的生动写照,是孔子向往的“礼治”社会的最高境界,也表现了曾点安详自得的人生态度。

(3)虽有崇高的政治主张,美好的理想社会蓝图,但现实却令他苦 闷。周游列国,却四处碰壁,身心俱疲。面对当时的乱世,这一声“喟然”之叹,便形象地表现出理想不能实现的苦闷,曾点所描绘的那样一种其乐融融、老少皆安的境界,终究只是可望不可及的暂时的自我陶醉!

“吾与点也”

“吾与点也”

(4)曾点志趣高远,胸次悠然,较之另三个学生驰心政务,已达到极高的精神境界。

(5)曾点所描绘的是学习圣人之道的快乐,符合孔子安贫乐道的思想。在山水中吟咏抒怀,正体现了孔子所提倡的君子之风,所谓“知者乐水,仁者乐山”是也。所以孔子对曾点的想法深表赞同。

“雩”是古代求雨的一种祭礼。《周礼》有记:“若国大旱,则帅巫而舞雩”。这幅画面中的人物当是曾皙和他的学生。

曾点,字皙,春秋时期鲁国南武城人,孔子弟子,孔门七十二贤之一,是孔子30多岁第一批授徒时收的弟子。与其子曾参同师孔子,曾经自言志向,孔子颇为赞赏。

子曾参参与编制了《论语》《大学》《孝经》《曾子十篇》等作品。被尊称为“曾子”。曾子在儒学发展史上占有重要的地位,后世尊为“宗圣”。

曾皙

孔子形象

(1)孔子胸襟坦荡、和蔼亲切、平易近人。

(2)他能结合自己,拉近与学生距离,表现平等,消除学生顾虑,循循善诱、启发开导学生发言言志。

(3)对学生回答善于区别评价,能够因材施教,即使对令他不满意的回答,也不直接批评,而用神情来表达。

(4)肯定赞扬学生,“喟然叹曰”体现出对学生的尊重。

文本解读

文本材料多角度解读

从教育教学角度看,孔子循循善诱,课堂气氛民主和谐,尊重学生的意见;

从政治思想层面看,孔子对曾皙的赞赏体现了其对礼乐治国理想的追求;

从个人修养角度,以孔子在课堂上的表现展示出了一个具有中和之美的仁人的形象。

35

由志识人

子路:直率自信

“率尔对”,“可使有勇,且知方也”

冉有:谦虚谨慎

“如其礼乐,以俟君子。”

公西华:谦退

“非曰能之,愿学焉”,“愿为小相焉”

曾点:从容有礼

“鼓瑟希”,“铿尔,舍瑟而作”,“异乎三人之撰”。

孔子:从容亲切,循循善诱

逐一启发诱导,“夫子哂之”,“何伤乎”,“夫子喟然叹曰”

评子路:哂

“为国以礼,其言不让”,自相矛盾

评冉有:安见

谦让,也是“为国”

评公西华:孰能

深谙礼仪,堪任大相

比照评志

为何与点?

①曾皙描绘了一幅“太平盛世图”,民德归厚,天下归仁;这与孔子的仁政、礼乐治国思想契合。

②曾皙把话说得雍容从容。

③孔子周游列国,处处碰壁,产生过“道不行,乘桴浮于海”的感叹。曾皙的话语中有不求仕进之意,这与孔子的心境相合。

④曾皙的话既切中夫子对理想生活的向往与追求,又暗合他理想难以实现的悲哀和感伤。

子路、曾皙、冉有、公西华侍坐

《论语》

侍 坐

在尊长近旁陪坐

古人有姓、名、字以及号。

长辈对晚辈说话

尊敬对方或自谦

称名

解题

子路:姓仲,名由,字子路,又字季路。当时51岁。

曾皙:姓曾,名点,字晳。当时39岁。

冉有:姓冉,名求,字子有。当时31岁。

公西华:姓公西,名赤,字子华,当时18岁。

背景

孔子生活在“礼崩乐坏”“天下无道”的春秋末期,周朝的统治已经崩溃,诸侯战争不已,社会动荡不安。面对这样的乱世,孔子提出了种种政治主张,希望改良政治,建立起一个“君君、臣臣、父父、子子”等级有序的理想社会。事实上,他的主张在当时行不通。这篇文章记录的孔子与学生的对话就是在这样一种背景下进行的。

①姓是旧的族号

氏是后来子孙繁衍,各个分支的特有称号。

例如“子”是殷人的姓,下分华氏、向氏、乐氏、鱼氏等。

②姓是不能变的

氏可以自立,往往隔一两代就可能发生变化。

有以受封的邑名为氏的,如“解狐”;有以所居住的地方为氏的,如“百里奚”;有以官名为氏。如“史墨”等等。

③“姓”是用来别婚姻的,所以男子只称氏,不称姓;而女子必有姓。

“姓”和“氏”的关系:

结合课文内容,填写下面空格,成为本文线索。

孔子问志

弟子□志

孔子□志

孔子问志

弟子述(撰、言)志

孔子评志

1.孔子说“以吾一日长乎尔,毋吾以也”的目的是什么?

孔子没有直接让弟子言志,而是先用温和自谦的话打消学生们的顾虑,为他们创造一个轻松、亲切、活跃的环境。孔子一出场就给人态度和蔼、思想明智、胸襟开阔的印象,可见孔子确实是一位高明的老师。体现了孔子循循善诱、平等民主的教学观。

2.探讨“知”与“不知”

《论语·宪问》:不患人之不己知,患其不能也。

《论语·学而》:人不知而不愠,不亦君子乎?

《论语·学而》:不患人之不己知,患不知人也。

《论语·里仁》:不患莫己知,求为可知也。

知——不仅仅是被人了解,更是一种被人赏识、重用。因此“不知”折射出孔子及其弟子的怀才不遇、苦闷不得志。

孔子主张“入世”,要求读书人“修身、齐家、治国、平天下”,从而实现自我价值,主张“学而优则仕”,推崇“知其不可而为之”的坚韧精神。

3.既然已经处处碰壁,为何还要假设一种情况“如或知尔,则何以哉”?

《史记·仲尼弟子列传》记载:“子路性鄙,好勇力,志伉直,冠雄鸡,佩豭(jiā)豚”。(子路生性粗鄙,好逞强斗胜勇,志气刚强直率,曾戴着公鸡的羽毛,佩着公猪的牙齿等示强之物)

“野哉,由也!”

“由也兼人,故退之。”

“子路,行行如(刚强的样子)也。……”

子路

仲由(前542年——前480年),字子路,又字季路,鲁国卞人。“孔门十哲”之一、“二十四孝”之一,“孔门七十二贤”之一,受儒家祭祀。

仲由性情刚直,好勇尚武。子路对自己的老师忠心耿耿,孔子非常倚重子路,他说“道不行,乘桴浮于海。从我者其由与” (《论语·公治长》),他说“野哉,由也”(《论语·子路》),认为子路偏鲁莽。子路不是很爱做学问,孔子认为子路在学问上“升堂矣,未入于室也”,提醒他:“好仁不好学,其蔽也愚;好知不好学,其蔽也荡。”

子路曾对孔子很无礼,孔子对他启发诱导,设礼以教,子路接受孔子的劝导,请为弟子,跟随孔子周游列国,做孔子的侍卫。后做卫国大夫孔悝的蒲邑宰,以政事见称,任内开挖沟渠,救穷济贫,政绩突出,辖域大治。鲁哀公15年,卫国内乱,子路临危不惧,冒死冲进卫国国都救援孔悝,混战中被击杀,结缨遇难,被砍成肉泥。葬于澶渊(今河南濮阳)。

对于子路,夫子“哂之”,如何理解孔老夫子“笑”的意蕴?

孔子笑的是子路说话做事太轻率、不谦让(举止神态+语言),并非笑他的志向。

孟武伯打听子路的本领。子曰:“由也,千乘之国,可使治其赋也。”

孔子对子路述志的内容有赞许的意味,子路的理想暗合孔子心中的政治蓝图。孔子一生为实现政治理想,周游列国,游说诸侯,却四处碰壁,无人欣赏;子路的一番陈词,也许说出了孔子心中永远的痛。孔子有万千感慨,激动、兴奋、赞许、不满等情绪尽在含蓄不语的“微微一笑”当中。

子路问:“闻斯行诸?”子曰:“有父兄在,如之何其闻斯行之?”

冉有问:“闻斯行诸?”子曰:“闻斯行之。”

公西华曰:“由也问‘闻斯行诸’,子曰,‘有父兄在’;求也问‘闻斯行诸’,子曰,‘闻斯行之’。赤也惑,敢问。”子曰:“求也退,故进之;由也兼人,故退之。”(《论语·先进》)

冉有

冉求,字子有,通称“冉有”,尊称“冉子”,鲁国人。春秋末年著名学者、孔子门徒。孔门七十二贤之一,受儒教祭祀。

以政事见称,多才多艺,尤擅长理财,曾担任季氏宰臣。前484年率军抵抗入侵齐军,身先士卒,以步兵执长矛的突击战术取得胜利,趁机说服季康子迎回在外流亡十四年的孔子。帮助季氏进行田赋改革,聚敛财富,受到孔子的严厉批评。《孟子》对此事有过记载:“求也,为季氏宰,无能改于其德,而赋粟倍他日。孔子曰:‘求,非吾徒也,小子鸣鼓而攻之可也。’”

冉求是孔子的最得意的门生之一,在孔子的教导下逐渐向仁德靠拢,其性情也因此而逐渐完善。

公西华

公西赤,字子华,又称公西华,今河南濮阳人,鲁国学者、孔子弟子,孔门七十二贤之一。唐玄宗尊之为“邵伯”,宋真宗加封为“巨野侯”。明嘉靖九年改称“先贤公西子”。

公西赤有非常优秀的外交才能。孟武伯曾经向孔子问起公西赤,孔子回答说:“赤也,束带立于朝,可与宾客言也。”公西赤曾经为孔子出使齐国。

对于冉有和公西华述志,孔子又作何评论?

孔子有意忽略大小差别,主张“为国以礼”,既然是治理国家,礼乐教化之事应当仁不让,怎能非要等君子去做呢?(孔子表扬其谦逊态度,但也从他的话语中也读出孔子暗示冉有不该畏缩不前。)

对公西华,孔子的惋惜之情溢于言表。在孔子看来,他完全具备这样的才能。(公西华通晓礼乐,可以大用,孔子鼓励公西华增强信心,勇挑重任。)

至于冉求的那套话,讲得也蛮好,实际上那就是政治家的作为,事实上方六七十和五六十有什么不同呢?这里我们可以引用老子的话来作一解释。老子说“治大国如烹小鲜”,要注意这个“烹”字,是慢慢地用文火来炖,小火来烧。小鲜是小鱼小肉,如用大火,一烧就烧焦了,必须用文火,慢慢地烹。这也是和孔子说的“安见方六七十如五六十而非邦也者?”的意思是一样的,不论地方大小,治理之道都是一样,并没有两样。而孔子这样说冉求,并不是说冉求不对,只是说冉求的思想,用来治大国、治小国都是一样的。 这句话如引用到我们自己的身上,就是不论我们职位大小,责任是一样的 ,事功是一样的,问题在做得好做不好。

至于公西华的思想,孔子认为那也是一个大政治家的见地,但是他话说得谦虚。实际上一个“宗庙会同”,主持一个庞大联合会议,各国的元首、 阁员都参加,而能够担任这种会议的秘书长,作主席。公西华说这是小意思,学习学习,话是讲得谦虚,口气是蛮大的。他说这是一件小事,天下还有什么大事?

——南怀瑾《论语别裁》

子路:

侧重强国

冉有:

侧重富民

公西华:

侧重以礼治邦

志向虽各有侧重,但都愿意在仕途上创一番事业, 都是参加政治。

“弟子述志”

子路率尔而对曰:“千乘之国,摄乎大国之间,加之以师旅,因之以饥馑;由也为之,比及三年,可使有勇,且知方也。”

“求!尔何如?”

对曰:“方六七十,如五六十,求也为之,比及三年,可使足民。如其礼乐,以俟君子。”

“赤!尔何如?”

对曰:“非曰能之,愿学焉。宗庙之事,如会同,端章甫,愿为小相焉。”

子路:轻率急躁

冉有:谨慎谦虚

公西华:谦逊委婉

“孔子评志”

1.夫子“哂之”:“为国以礼。其言不让,是故哂之。”

孔子对子路述志的内容有赞许的意味,子路的理想暗合

孔子心中的政治蓝图。孔子笑的是子路说话做事太轻率、不谦让,

并非笑他的志向。

2.夫子“叹之”:“安见方六七十如五六十而非邦也者?”

孔子有意忽略大小差别,主张“为国以礼”,治理国家,

礼乐教化之事应当仁不让,为什么要等待君子去做呢?

3.夫子“惜之”:“宗庙会同,非诸侯而何?赤也为之小,孰能为之大?”

公西华的志不在小,且在孔子看来,他完全具备这样的才能,

所以对公西华更多的是惋惜之情。

5.8 孟武伯问:“子路仁乎?”子曰:“不知也。”

又问。子曰:“由也,千乘之国,可使治其赋也。不知其仁也。”

“求也何如?”子曰:“求也,千室之邑,百乘之家,可使为之宰也。不知其仁也。”

“赤也何如?”子曰:“赤也,束带立于朝,可使与宾客言也。不知其仁也。”

家:大夫的封地

宰:古代县、邑一级的行政长官。卿大夫的家臣也叫宰。

“点!尔何如?”

鼓瑟希,铿尔,舍瑟而作,对曰:“异乎三子者之撰。”

子曰:“何伤乎?亦各言其志也。”

曰:“莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。”

夫子喟然叹曰:“吾与点也!”

曾皙:从容淡雅

为什么“孔子喟然叹曰:‘吾与点也!’”?

“吾与点也”

时令:

暮春(农历三月)

王羲之《兰亭集序》中说:“永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。”

南北朝丘迟《与陈伯之书》中写道:“暮春三月,江南草长,杂花生树,群莺乱飞。”

着装:

春服 春季以供郊庙祭祀用的祭服

人物:

冠者五六人,童子六七人

“冠者”指成人,“童子”指成童。文章直接改成“众人”岂不更简洁?可否?

这样写更意味深远,有“群贤毕至,少长咸集”之意。

地点:

沂、舞雩

“舞雩”是祭天求雨之处,即行大礼之所。由于雩祭有歌舞,故称“舞雩”。

这个地点承载着孔子“复礼”的思想。

“礼”讲究“序”,“乐”讲究“和”,“风乎舞雩”正中孔子之怀,可象征“礼乐”。

活动:

浴、风、咏、归

“浴”实指祈福消灾,“风”实乃祭天求雨,“咏”指唱祥和之歌,“归”指欢快凯旋。这一切活动其实都与“礼乐”有关。

孔子说:“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?”程子曰:“仁者天下之正理。失正理,则无序而不和。”曾皙描绘的就是这样一幅有序、和乐的生活图景。

为什么“孔子喟然叹曰:‘吾与点也!’”?

一、曾点描绘了一副天下大同、人民康乐的盛世气象,曾点的志向突显孔子礼乐治国的最高境界,故孔子喟然叹曰“吾与点也。”

子路等人的抱负思想很了不起,但总离不开自我英雄主义,我可以如何,我要如何……而且都偏于从政治着手,都想治国安邦,虽有骄谦之分,但并无本质之别,都在为政。

——南怀瑾《论语别裁》

时代的剧变一来,家破人亡,妻离子散的悲剧,遍地皆是。所以古人说“宁为太平鸡犬,莫作乱世人民。”而曾点所讲的这个境界,就是社会安定、国家自主、经济稳定、天下太平,每个人都享受了真、善、美的人生,这也就是真正的自由民主——不是西方的,也不是美国的,而是我们大同世界的那个理想。每个人都能够做到,真正享受了生命,正如清人的诗“天增岁月人增寿,春满乾坤福满门。”

——南怀瑾《论语别裁》

生平经历

孔子(公元前551-公元前479年),名丘,字仲尼,鲁国陬zōu邑(今山东省曲阜市)人。

15岁时,孔子立志做学者,好学不倦。早年也曾做过小官--委吏(会计)、乘田(管理畜牧) 。

27岁时,孔子开始创办私人学校。此后,孔子拥有了较高的声誉。

51岁时,担任鲁国首都的市长“中都宰”,政绩卓著。在孔子的治理下,鲁国大治。

55岁时,孔子对鲁国国君感到失望,带着自己的弟子开始周游列国,推行儒家学说。

此后14年中,孔子去过卫国、陈国、宋国等国家,经历了羞辱、冷遇多次遇到危险,险些丧命。但是他始终坚持着自己的理想。

68岁,孔子回到鲁国。很受尊敬,享受国老的待遇,鲁人尊以“国老”,初鲁哀公与季康子常以政事相询,但终不被重用。 孔子晚年致力于整理文献和继续从事教育。

鲁哀公十六年(前479年)七十三岁的孔子卒,葬于鲁城北泗水之上。

子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑。五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”

为什么“孔子喟然叹曰:‘吾与点也!’”?

二、曾皙的这段话,表达了隐士的生活景象,孔子虽然热衷于入世,但多次碰壁后心灰意冷,知道自己“道之不行”。曾皙的话不仅显己志,也是对孔子苦闷心灵的折射。

一、曾点描绘了一副天下大同、人民康乐的盛世气象,曾点的志向突显孔子礼乐治国的最高境界,故孔子喟然叹曰“吾与点也。”

(1)三子之志符合孔子积极入世的主张(强兵富国知礼节)但他们并未达到孔子的最高的礼治大同的理想,曾点之志虽不在为政,但他勾勒的暮春咏归图,实际上是一幅天下大同、人民康乐的太平盛世气象。

(2)这正是孔子“老者安之,朋友信之,少者怀之”的主张的生动写照,是孔子向往的“礼治”社会的最高境界,也表现了曾点安详自得的人生态度。

(3)虽有崇高的政治主张,美好的理想社会蓝图,但现实却令他苦 闷。周游列国,却四处碰壁,身心俱疲。面对当时的乱世,这一声“喟然”之叹,便形象地表现出理想不能实现的苦闷,曾点所描绘的那样一种其乐融融、老少皆安的境界,终究只是可望不可及的暂时的自我陶醉!

“吾与点也”

“吾与点也”

(4)曾点志趣高远,胸次悠然,较之另三个学生驰心政务,已达到极高的精神境界。

(5)曾点所描绘的是学习圣人之道的快乐,符合孔子安贫乐道的思想。在山水中吟咏抒怀,正体现了孔子所提倡的君子之风,所谓“知者乐水,仁者乐山”是也。所以孔子对曾点的想法深表赞同。

“雩”是古代求雨的一种祭礼。《周礼》有记:“若国大旱,则帅巫而舞雩”。这幅画面中的人物当是曾皙和他的学生。

曾点,字皙,春秋时期鲁国南武城人,孔子弟子,孔门七十二贤之一,是孔子30多岁第一批授徒时收的弟子。与其子曾参同师孔子,曾经自言志向,孔子颇为赞赏。

子曾参参与编制了《论语》《大学》《孝经》《曾子十篇》等作品。被尊称为“曾子”。曾子在儒学发展史上占有重要的地位,后世尊为“宗圣”。

曾皙

孔子形象

(1)孔子胸襟坦荡、和蔼亲切、平易近人。

(2)他能结合自己,拉近与学生距离,表现平等,消除学生顾虑,循循善诱、启发开导学生发言言志。

(3)对学生回答善于区别评价,能够因材施教,即使对令他不满意的回答,也不直接批评,而用神情来表达。

(4)肯定赞扬学生,“喟然叹曰”体现出对学生的尊重。

文本解读

文本材料多角度解读

从教育教学角度看,孔子循循善诱,课堂气氛民主和谐,尊重学生的意见;

从政治思想层面看,孔子对曾皙的赞赏体现了其对礼乐治国理想的追求;

从个人修养角度,以孔子在课堂上的表现展示出了一个具有中和之美的仁人的形象。

35

由志识人

子路:直率自信

“率尔对”,“可使有勇,且知方也”

冉有:谦虚谨慎

“如其礼乐,以俟君子。”

公西华:谦退

“非曰能之,愿学焉”,“愿为小相焉”

曾点:从容有礼

“鼓瑟希”,“铿尔,舍瑟而作”,“异乎三人之撰”。

孔子:从容亲切,循循善诱

逐一启发诱导,“夫子哂之”,“何伤乎”,“夫子喟然叹曰”

评子路:哂

“为国以礼,其言不让”,自相矛盾

评冉有:安见

谦让,也是“为国”

评公西华:孰能

深谙礼仪,堪任大相

比照评志

为何与点?

①曾皙描绘了一幅“太平盛世图”,民德归厚,天下归仁;这与孔子的仁政、礼乐治国思想契合。

②曾皙把话说得雍容从容。

③孔子周游列国,处处碰壁,产生过“道不行,乘桴浮于海”的感叹。曾皙的话语中有不求仕进之意,这与孔子的心境相合。

④曾皙的话既切中夫子对理想生活的向往与追求,又暗合他理想难以实现的悲哀和感伤。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])