语文统编版必修下册2烛之武退秦师(共64张ppt)

文档属性

| 名称 | 语文统编版必修下册2烛之武退秦师(共64张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-01-27 20:59:14 | ||

图片预览

文档简介

(共64张PPT)

《烛之武退秦师》

选自《左传》

统编版必修下册

1.知人论世:了解作者基本情况及写作背景,

2. 解读原文:通过翻译的方式了解原文内容。

3. 文言积累:对文言实词虚词及句式的文言常识进行积累。

学习目标

知人论世

01

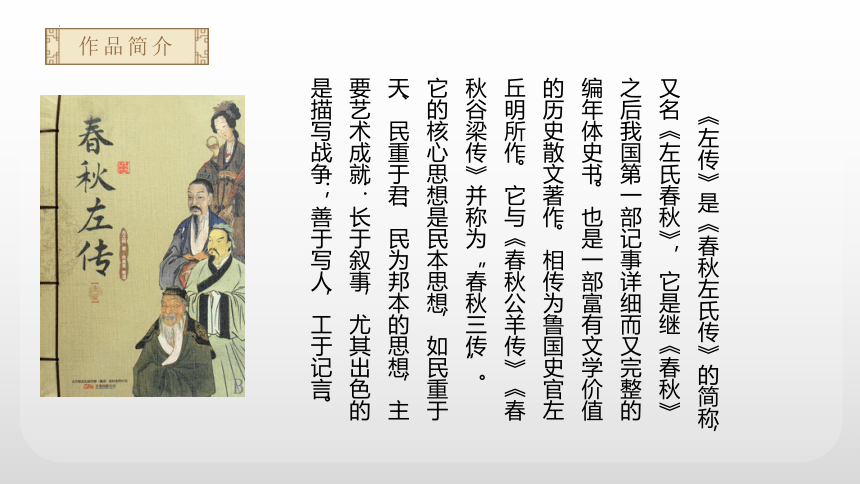

《左传》是《春秋左氏传》的简称,又名《左氏春秋》,它是继《春秋》之后我国第一部记事详细而又完整的编年体史书。也是一部富有文学价值的历史散文著作。相传为鲁国史官左丘明所作。它与《春秋公羊传》《春秋谷梁传》并称为“春秋三传”。

它的核心思想是民本思想,如民重于天、民重于君、民为邦本的思想,主要艺术成就:长于叙事,尤其出色的是描写战争;善于写人,工于记言。

作品简介

秦、晋围郑发生在公元前630年(鲁僖公三十年)。在这之前,郑国有两件事得罪了晋国:一是晋文公当年逃亡路过郑国时,郑国没有以礼相待;二是在公元前632年(鲁僖公二十八年)的晋、楚城濮之战中,郑国曾出兵帮助楚国,结果城濮之战以楚国失败而告终。郑国感到形势不妙,马上派使者出使晋国,与晋结好。甚至在公元前632年5月,“晋侯及郑伯盟于衡雍”。但是,最终也没能感化晋国。晋文公为了争夺霸权,还是在两年后发动了这次战争。

晋国为什么要联合秦国围攻郑国呢?发生在公元前632年的城濮之战,事实上是两大军事集团之间的战争。一方是晋文公率晋、宋、齐、秦四国联军,另一方则是以楚国为主的楚、陈、蔡、郑四国联军。两年后,当晋国发动对郑国的战争时,自然要寻找得力的伙伴。秦、晋历史上素结“秦晋之好”(即两家联姻),更重要的是,这时的秦也要争夺霸权,也有向外扩张的愿望,所以,秦、晋联合也就自然形成了。

1.史书体例

我国古代史书主要有以下六种体例:

体例 特点 示例

编年体 以年代为线索编排有关历史事件 如孔子《春秋》、左丘明《左传》、司马光《资治通鉴》

纪传体 以为人物立传记的方式记叙史实,通过记叙人物活动反映历史事件 如《史记》。《史记》是我国历史上第一部纪传体通史

纪事本 末体 以事件为主线,将有关专题材料集中在一起的史书体例,兼有编年体与纪传体的优点 如袁枢的《通鉴纪事本末》

国别体 以国家为单位分别记叙历史 如汉代初期刘向编订的《战国策》

通史 不间断地记叙自古及今的历史事件 如《史记》《资治通鉴》

断代史 记录某一时期或某一朝代的历史 如东汉班固的《汉书》。二十五史中除《史记》为通史外,其余的二十四史都属此体

以上六种史书体例是按不同标准划分的,实际上同一史书可能同时属于多个不同史书体例。如《史记》属于纪传体、通史;《三国志》属于纪传体、国别体、断代史

2.《左传》

《左传》是我国第一部叙事详细的编年体历史著作,相传为春秋末年鲁国史官左丘明所作。依孔子修订的鲁史《春秋》编次,主要记载了东周前期二百四五十年间各国政治、经济、军事、外交和文化方面的重要事件和重要人物,是研究我国先秦历史很有价值的文献,也是优秀的散文著作。《左传》善于描写战争和记述外交辞令,记事条理清楚,详略得当;写人简洁生动,人物形象栩栩如生,是历代散文的典范。

《左传》的别名是《左氏春秋》《春秋左氏传》。因为《左传》和《公羊传》《穀梁传》都是为解说《春秋》而作,所以它们又被称作“春秋三传”。

本文选自《左传》僖公三十年。主要是记公元前630年郑国烛之武利用秦、晋矛盾,向秦伯分析了当前的形势,采取分化瓦解的办法,说明了保存郑国对秦有利,灭掉郑国对秦不利的道理,终于说服了秦伯。秦伯不但撤走了围郑的秦军,反而派兵保卫郑国,迫使晋国不得不撤兵,从而消除了郑国的危机。

烛之武临危受命,不避艰险,只身说服秦君,解除国难,表现了他深明大义和捍卫国家主权的使命感,以及机智善辩的外交才能。

写作背景

秦、晋围郑发生在公元前 630 年(僖公三十年)。导致事情发生的原因有二点。

其一,郑国曾二次得罪过晋国,一是晋文公当年逃亡跑过郑国时,郑国没有以礼相待。二是公元前 632 年时晋、楚之战中,郑国出兵助楚国,结果城濮之战以楚国失败告终。后郑国虽然即派人出使晋国,与晋结好,郑伯甚至与晋侯“盟于衡雍”,但最终没有感化晋国。

其二,晋秦两国联合围攻郑国,是因为晋秦都要争夺霸权,均需要向外扩张,晋国发动对郑国的战争,自然要寻找这样得力的伙伴,秦晋历史上关系一直很好,所以秦晋联合也就必然了。

写作背景

解析课文

02

无能为( )也矣

共( )其乏困

秦伯说( ),与郑人盟

夫( )晋,何厌之有

微夫( )人之力不及此

wéi

fú

gōng

yuè

fú

fán

zhuì

quē

秦军氾( )南

若不阙( )秦

夜缒( )而出

失其所与,不知( )

使杞( )子、逢( )孙戍之

zhì

qǐ

páng

字词注音

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。

佚之狐对郑伯说:“郑国处于危险之中,如果能派烛之武去见秦伯,一定能说服他们撤军。”郑伯同意了。

师:军队。

之:代词,他。

若:如果。使:派

“言于郑伯”相当于“于郑伯言”

课文解读

辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉!”许之。

烛之武推辞说:“我年轻时,尚且不如别人;现在老了,做不成什么了。”郑文公说:“我早先没有重用您,现在危急之中求您,这是我的过错。然而郑国灭亡了,对您也不利啊!”烛之武就答应了。

之:助词,主谓之间,取消句子的独立性,不译。

无能为也已:不能干什么了。为:做(什么)已,同“矣”

子:古代对人的尊称。

是寡人之过也:是,代词,这。过,过错。也,判断句的标志。

然:然而,但是

辞:推辞

犹:

尚且

而:

表顺承

(烛之武)答应这件事

课文解读

夜缒而出。见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以(之)烦执事。

当晚,烛之武用绳子从城上吊下去,见到了秦伯,烛之武说:“秦、晋两国围攻郑国,郑国已经知道要灭亡了。如果灭掉郑国对您有什么好处,那就冒昧地拿(亡郑这件事)烦劳您。

夜:名词作状语。

在夜里;当夜。

亡:使…灭亡。 使动用法。

而:表顺承

缒:用绳子拴着从城墙上往下吊。

而:表修饰

执事:办事的官吏,对对方的敬称

课文解读

越国以鄙远,君知其难也;焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

越过晋国把远方的郑国作为秦国的东部边境,您知道是很难的,(您)怎么要用灭掉郑国来给邻国(晋国)增加土地呢?邻邦的国力雄厚了,您的国力也就相对削弱了。假如放弃灭郑的打算,而让郑国作为您秦国东方道路上的主人,秦国的使者往来,郑国可以随时供给他们所缺乏的东西,对您秦国来说,也没有什么害处。

以:来,表目的。

鄙:把…当作(边邑)。名词的意动用法。

焉:哪里,怎么。以:来,连词,表目的,“来”。陪:增加。

以(之)为;东道主:东方道路上的主人。现泛指主人。古今异义。

行李:出使的人,使者。现指外出的人携带的随身物品。之:主谓之间。

共:同“供”。乏困:缺少的(东西)。形→名

越:越过。

其:这

件事

厚:增强

薄:削弱

且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。

况且,您曾经对晋惠公有恩惠,他也曾答应把焦、瑕两城割让给您,然而,他早上渡河归晋,晚上就筑城拒秦,这是您知道的。

朝济而夕设版焉:济,渡河。设版,指筑墙。版,筑土墙用的夹板(借代) 。

而:表顺承

君尝为晋君赐矣:曾经给予晋君恩惠(指秦穆公曾派兵护送晋君回国)。尝,曾经。为,给予。赐,恩惠。

之:主谓之间。也,表判断。

夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

晋国有什么满足的呢?现在它已经在东边让郑国成为晋国的边界,又想扩张西部的疆界,如果不侵损秦国,晋国将从哪里得到他们所企求的土地呢?使秦国受损而让晋国受益,您还是好好掂量掂量吧!”

既东封郑:已经在东边让郑国成为晋国的边界。东:向东。封:疆界,使……成为疆界。

肆:延伸,扩张。

何厌之有:有何厌,“之”,宾语前置的标志。“厌”,满足。

唯:句首语气词,表示希望。图:考虑。

阙:

侵损,

削减

焉:从哪里

以:表目的,来

子犯请击之。公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之。

子犯请求晋侯下令攻击秦军。晋侯说:“不行。假如没有那人的支持,我就不会有今天。依靠了别人的力量却又去损害他,这是不仁义的;失掉自己的同盟国,这是不明智的;以混乱代替联合一致,这是不勇武的。我们还是回去吧。”这样晋军也撤离了郑国。

微:假如没有。夫人:那人。

因:依靠

之:指秦军。

而:表转折。敝:损害

与:结交,亲附

知:同“智”

其:表商量语气,还是。

去:离开。

易:交换

及:达到

其:代词,自己的

之:代郑国

秦伯说,与郑人盟,使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还 。

秦伯高兴了,就与郑国签订了盟约。并派杞子、逢孙、杨孙帮郑国守卫,就率军回国。

盟:结盟。

戍:守卫。

说:通“悦”,高兴。

乃:于是。

本文赞扬了烛之武在国家危难之际,能够临危受命,不避险阻,只身去说服秦君,维护国家安全的爱国主义精神。同时也反映了春秋时代各诸侯国之间斗争的复杂性。

文言积累

03

一、通假字

1、今老矣,无能为也已 (已,通“矣”,语气词,了。)

2.共其乏困 (共,通“供”,供给。)

3.夫晋,何厌之有 (厌,通“餍”,满足。)

4.若不阙秦,将焉取之 (阙,通“缺”,侵损,削减。)

5.秦伯说,与郑人盟 (说,通“悦”,高兴。)

6.失其所与,不知 (知,通“智”,明智。)

文言积累

二、古今释义

古:从属二主,动词;

今:“二”的大写,数词。

古:东方道路上的主人;

今:泛指设宴请客的主人。

古:使者,出使的人;

今:指外出之人随身携带的物品。

古:那个人;

今:尊称一般人的妻子。

行李之往来,共其乏困

微夫人之力不及此

若舍郑以为东道主

贰于楚也

文言积累

三、词类活用

4.动词的使用用法

①若不阙秦:使动用法,使……削减 ②若亡郑而有益于君:使动,使……灭亡

③烛之武退秦师:使动,使……退却(撤兵)④且君尝为晋君赐矣:动词作名词,恩惠

5.形容词作名词

①越国以鄙远(远:远地) ②臣之壮也(壮:壮年人)

③今老矣(老:老年人) ④共其乏困(乏困:缺少的东西)

6.形容词作动词

因人之力而敝之,不仁(敝:形容词作动词,损害)

邻之厚,君之薄也(厚,变雄厚;薄,变薄弱)

文言积累

四、一词多义

①“二”的大写。(例:国不堪贰,君将若之何?《左传·隐公元年》)

②副职 (例:其内任卿贰以上。梁启超《少年中国说》)

③不专一 (例:贰则疑惑。《荀子·解蔽》)

④离心,背叛 (例:夫诸侯之贿,聚于公室,则诸侯贰。《左传》)

⑤再,重复。 (例:不迁怒,不贰过。《论语·雍也》)

⑥从属二主。(本文: 以其无礼于晋,且贰于楚也。)

①边邑,边远的地方 (例:《为学》:“蜀之鄙有二僧。”)(本文:“越国以鄙远”)

②庸俗,鄙陋。(例:《左传·庄公十年》:“肉食者鄙,未能远谋。”)

③看不起,轻视。(例:《左传·昭公十六年》:“我皆有礼,夫犹鄙我。”)

贰

鄙

文言积累

四、一词多义

①准许 (同现代汉语)

②答应,听从 (例:本文:“许之”、“许君焦、暇”)

③赞同 (例《愚公移山》:“杂然相许。”)

④约数 (例:《小石潭记》:“潭中鱼可百许头。”)

⑤表处所 (例:陶渊明《五柳先生传》:“先生,不知何许人也。”)

①坏,破旧。(例:方苞《左忠毅公逸事》:“使史更敝衣草屦。”)

②谦词 敝人

③疲惫 (例:《资治通鉴》:“曹操之众,远来疲敝。”)

④损害,衰败。 (本文:因人之力以敝之。)

许

敝

文言积累

四、一词多义

①què 古代宫殿前两边的高建筑物。(虢君闻之大惊,出见扁鹊于中阙《史记·扁鹊传》)

②què 城楼

③què 皇宫,引申为朝廷 (诣阙上书,书久不报《汉书·朱买臣传》)

④quē 通“缺” ,缺少,空缺(去年米贵缺军粮,今年米贱大伤农。杜甫《岁宴行》)

⑤quē,缺点,过错(有驰慢之阙。嵇康《与山巨源绝交书》)

⑥jué侵损,削减。(本文:若不阙秦)

⑦jué 挖掘(若阙地及泉《左传·昭公二十年》)

阙

文言积累

四、一词多义

①细小,轻微(同现义)

②衰败 (国势衰微)

③卑贱 (例:《史记·曹相国世家》:“参如微时,与萧何善。”)

④幽微,精妙。 微言大义(成语)

⑤隐蔽,不显露。见微知著(成语)

⑥假如没有。 (例:《岳阳楼记》:“微斯人,吾谁与归?”)(本文:微夫人之力不及此)

微

文言积累

五、重要虚词

①以其无礼于晋 (因为,连词)

②敢以烦执事 (拿,用,介词)

③越国以鄙远 (表顺承,连词)

④焉用亡郑以陪邻? (表顺承,连词)

⑤若舍郑以为东道主(把,介词)

以

①子犯请击之(代词,他们,指秦军)

②是寡人之过也(结构助词,的)

③臣之壮也(主谓间助词,取消句子独立性,不译)

④夫晋,何厌之有(宾语前置的标志,不译)

⑤辍耕之垄上(动词,往、到)

之

文言积累

五、重要虚词

①今急而求子 (才,连词,表顺承)

②夜缒而出 (表修饰,连词)

③若亡郑而有利于君 (表顺承,连词)

④朝济而夕设版焉。 (表转折,连词)

而

①行李之往来,共其乏困 (代词,指代“行李”)

②越国以鄙远,君知其难也 (代词,指代“那件事”)

③失其所与,不知 (代词,自己的)

④吾其还也 (语气词,还是,表商量)

其

文言积累

五、重要虚词

①子亦有不利焉。 (啊,句末语气词,表感叹)

②焉用亡郑以陪邻? (疑问代词,为什么)

③若不阙秦,将焉取之 (疑问代词,哪里)

④且焉置土石 (疑问代词,哪里)

⑤以俟夫观人风者得焉 (代词,之)

⑥永之人争奔走焉 (兼词,于之)

⑦朝济而夕设版焉(兼词,于此)

焉

文言积累

六、特殊句式

(一)判断句

1.是寡人之过也(用“也”表判断)

2.因人之力而敝之,不仁 / 失其所与,不知 / 以乱易整,不武(通过语意直接表判断)

(二)倒装句

1.宾语前置句:夫晋,何厌之有 (“之”作宾语前置的标志,正常语序:有何厌)

2.状语后置(介词结构后置)

① 以其无礼于晋② 若亡郑而有益于君③ 佚之狐言于郑伯

文言积累

六、特殊句式

(三)省略句

1.省主语

①(晋惠公)许君焦、瑕 ②(烛之武)辞曰:“臣之壮也,犹不如人;……”

③(烛之武)夜缒而出 ④(烛之武)许之

⑤(秦伯)使杞子、逢孙、扬孙戍之

2.省宾语

① 敢以(之)烦执事(省略介词宾语,指灭郑之事或退兵之事)

② 若舍郑以(之)为东道主(之:指郑国)

文言积累

归纳总结

04

详略得当

这篇课文主要是表现烛之武怎样说退秦师的,所以重点放在烛之武的说辞上。对“退秦师”的前因后果,只作简略交代,在烛之武“夜缒而出”的前后,郑国君臣和百姓是怎样焦急地等待烛之武的消息,秦国君臣又是以怎样的场面和骄横态度接待这位即将亡国的使臣,作者都一字未提,而是集中笔墨塑造烛之武的形象,从而做到繁而不杂,有始有终,层次井然。

写文章如何才能做到详略得当呢?

1.弄清楚什么是详写和略写

所谓详写,是指对能直接表现中心意思的主要材料加以具体叙述和描写,放开笔墨,写得比较充分;所谓略写是指对虽与表现中心意思有关但不是直接表现中心意思的材料,少用笔墨,进行概括式的叙述。

2.弄清楚详写和略写的关系

在一篇文章中,详写和略写是对立统一、相辅相成的。没有“详”,就无所谓“略”;没有“略”,就无所谓“详”。详写的内容必须是主要的,次要的不能详写,否则文章就会显得啰嗦、冗长,材料堆砌,淹没了中心意思;但详写必须有略写配合,略写补充详写,使文章繁简适当,重点突出。可见,详写和略写是两种互为补充的表达方法。再者是红花与绿叶的关系。一般来说,详写经常用来表现“点”的情况,反映事物的深度;略写则往往概括“面”的情况,反映事物的广度。

3.如何确定详写和略写

最能直接地、具体生动地表现文章中心意思的地方要详写;同表现中心意思有些联系,完全不写,就会对主要方面有影响——或者使情节不完整,或者使内容显得单薄,或者使详写部分缺少陪衬,属于不能不写但又不必详写的,就要略写。

『针对练笔』

请你根据课文内容展开想象,描写一个烛之武至秦师见秦伯的场面,注意详略得当,前后照应,不少于300字。

答案:﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

答案 (示例)“你是何人?”营前将士拦住了烛之武的去路。

“我是来见你们国君的,我是郑国的使者。”烛之武紧紧盯着兵器上泛出的白光,很从容地答道。

中军帐内,秦伯正独坐案前,将士们手按剑柄分列左右,空气压抑,四周鸦雀无声。

秦伯随意地看了烛之武一眼,然后沉默了片刻。“你是敌国的使者,这不是你能随便来的地方。”他突然说。

烛之武说:“我说几句话就会走。难道您真的以为晋国是秦国的忠实伙伴吗?难道您真的以为晋文公是您的朋友吗?难道您真的以为灭了郑国就对您有好处吗?难道您……”秦伯突然打断了他的话,“拖出去,斩了。”烛之武说:“两国交战,不斩来使!”秦伯怒道:“够了!你必须死!拖出去!”“朝济而夕设版焉!哈哈哈哈!”烛之武仰头大笑。秦伯一怔,“慢!”秦伯看了看毫无惧色的烛之武,突然笑了:“好,我倒要看看你还有什么能耐!来人,松绑!”

练习巩固

05

1.下列每对词语,加点字的读音全都相同的一项是A.氾南/侵犯 辞别/城池 坠落/缒城而下B.城阙/蕨类 肆意/肄业 戍守/数典忘祖C.赏赐/驱驰 卑鄙/凋敝 闲暇/瑕不掩瑜D.执事/明智 陪伴/赔偿 既然/亟待解决【答案】B【解析】A项,分别读fàn/fàn,cí/chí,zhuì/zhuì;B项,分别读què/jué,sì/yì,shù/shǔ;C项,分别读cì/chí,bǐ/bì,xiá/xiá;D项,分别读zhí/zhì,péi/péi,jì/jí。

2.下列各项中加点字的用法和意义相同的一项是A.是寡人之过也 微夫人之力不及此B.敢以烦执事 阙秦以利晋C.以其无礼于晋 吾其还也D.若舍郑以为东道主 且君尝为晋君赐矣【答案】A【解析】A项,均为结构助词,的;B项,介词,拿/连词,表并列;C项,代词,指郑国/语气副词,表商量;D项,动词,作为/动词,给。

3.下列各句中加点字的用法和例句相同的一项是例句:越国以鄙远A.秦伯说,与郑人盟 B.既东封郑C.且君尝为晋君赐矣 D.共其乏困【答案】D

4.下列各句中,不含通假字的一项是A.行李之往来,共其乏困 B.朝济而夕设版焉C.秦伯说,与郑人盟 D.失其所与,不知【答案】B【解析】

A项,“共”通“供”;

C项,“说”通“悦”;

D项,“知”通“智”。

5.下列各句中,与“此悉贞良死节之臣”句式相同的一句是A.今急而求子,是寡人之过也 B.若亡郑而有益于君C.夫晋,何厌之有 D.以其无礼于晋,且贰于楚也【答案】A【解析】例句与A项均为判断句;C项,为宾语前置句;B、D均为状语后置句。

在《烛之武退秦师》一文中,秦穆公是一个什么样的人?他是一个“耳根子软”的人吗?你如何看待他的退兵?

补充资料:

天下之事以利而合者,亦必以利而离。秦、晋连兵而伐郑,郑将亡矣,烛之武出说秦穆公,立谈之间存郑于将亡,不惟退秦师,而又得秦置戍而去,何移之速也!烛之武一言使秦穆背晋亲郑,弃强援、附弱国弃旧恩、召新怨;弃成功、犯危难。非利害深中秦穆之心,讵能若是乎?秦穆之于晋,相与之久也,相信之深也,相结之厚也,一怵于烛之武之利,弃晋如涕唾,亦何有于郑乎?他日利有大于烛之武者,吾知秦穆必翻然从之矣。

——吕祖谦《东莱〈左传〉博议》

再论退兵

大多数的评论都认为烛之武是以“利”退秦师,但也有人认为烛之武是以“礼”退秦师。你更赞同哪一种看法?为什么?

如果转换一个视角,可以打开一个新的解读途径,可以看到《春秋》《左传》对“礼”文化的坚守和传承。为什么要攻打郑国?因为历史上晋文公曾流亡到郑国,郑国没有以礼相待,这不符合“礼”。烛之武答应郑伯的请求,是在尽臣子之“礼”。国难当头,每一个人都有责任挺身而出,烛之武这样做是合“礼”的。郑国没有什么对不起秦伯的地方,秦国攻打郑国是不合“礼”的。如果郑国仍然存在,秦国有使者到郑国,郑国会“共其乏困”,这样做是合“礼”的。烛之武在分析秦晋以往相处的事件时提到了晋国言而无信,晋国是不合“礼”的。晋文公最后撤军,体现了他的“仁”“知”“武”,这样的君子之风是合“礼”的。

再论退兵

资料来源:统编高中语文单元教学设计

总之,《左传》作为史传,反复强调“礼”的作用,一方面契合了“礼崩乐坏”的现实,另一方面说明作者左丘明作为鲁国史官,代表了贵族阶级对“礼”的推崇。但是,尽管为国以礼、忠心耿耿、仁义明智、信守道义这些都是先秦时期重要的价值观念。

但在以利而合又以利而分的现实面前,仅仅依靠这些重要的价值理念也是不行的,还是要回到现实情境中处理问题,这也体现了烛之武懂得变通的智慧。

资料来源:统编高中语文单元教学设计

活动3:在空白处填上恰当的词语

烛之武是一个( )样的人,你的根据是( ),作者刻画这个人物的运用( )的描写手法。本文故事情节发展有( )次起伏,请具体谈谈。

理解人物形象、情节

关于烛之武

烛之武,考城人,是三朝老臣,但始终得不到升官,在郑国一直担任“圉正”(圉yǔ ,养马的长官),大概相当于《西游记》里所说的“弼马温”吧。被举荐使秦时,已年过七十,须发皆白,身子伛偻,步履蹒跚。

——冯梦龙《东周列国演义》

《孙子兵法 · 谋攻篇》

“是故百战百胜,非善之善也;不战而屈人之兵,善之善者也。”

“故上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵,其下攻城。”

活动3:在空白处填上恰当的词语

佚之狐、郑伯、秦伯、晋侯是一个( )样的人,你的根据是( ),作者刻画这个人物的运用( )的描写手法。

理解人物形象、情节

郑 伯——礼贤下士,从谏如流。

佚之狐——识人才的伯乐。

烛之武——官微人轻,怀才不遇,临危受命,

不避艰险,深明大义,才智超群。

秦 伯——以利为重,亦敌亦友,变化难测,

政治手腕了得。

晋 侯——以利为重,以”不仁”为借口,

沉着应对,有政治家的风度。

活动4:思考讨论

学习本课你有哪些收获?

你还有哪些疑问?

作 业

学完本文后,有位同学拟了一幅对联,结合书后“奇妙的对联”这节内容,请你对出下联。你也可以根据文章内容,自选角度,尝试着再拟一副对联。

(1)上联:郑文公知错能改纳谏任贤,

下联: 。

(2)自拟对联:

新感悟

Thank you for watching !

《烛之武退秦师》

选自《左传》

统编版必修下册

1.知人论世:了解作者基本情况及写作背景,

2. 解读原文:通过翻译的方式了解原文内容。

3. 文言积累:对文言实词虚词及句式的文言常识进行积累。

学习目标

知人论世

01

《左传》是《春秋左氏传》的简称,又名《左氏春秋》,它是继《春秋》之后我国第一部记事详细而又完整的编年体史书。也是一部富有文学价值的历史散文著作。相传为鲁国史官左丘明所作。它与《春秋公羊传》《春秋谷梁传》并称为“春秋三传”。

它的核心思想是民本思想,如民重于天、民重于君、民为邦本的思想,主要艺术成就:长于叙事,尤其出色的是描写战争;善于写人,工于记言。

作品简介

秦、晋围郑发生在公元前630年(鲁僖公三十年)。在这之前,郑国有两件事得罪了晋国:一是晋文公当年逃亡路过郑国时,郑国没有以礼相待;二是在公元前632年(鲁僖公二十八年)的晋、楚城濮之战中,郑国曾出兵帮助楚国,结果城濮之战以楚国失败而告终。郑国感到形势不妙,马上派使者出使晋国,与晋结好。甚至在公元前632年5月,“晋侯及郑伯盟于衡雍”。但是,最终也没能感化晋国。晋文公为了争夺霸权,还是在两年后发动了这次战争。

晋国为什么要联合秦国围攻郑国呢?发生在公元前632年的城濮之战,事实上是两大军事集团之间的战争。一方是晋文公率晋、宋、齐、秦四国联军,另一方则是以楚国为主的楚、陈、蔡、郑四国联军。两年后,当晋国发动对郑国的战争时,自然要寻找得力的伙伴。秦、晋历史上素结“秦晋之好”(即两家联姻),更重要的是,这时的秦也要争夺霸权,也有向外扩张的愿望,所以,秦、晋联合也就自然形成了。

1.史书体例

我国古代史书主要有以下六种体例:

体例 特点 示例

编年体 以年代为线索编排有关历史事件 如孔子《春秋》、左丘明《左传》、司马光《资治通鉴》

纪传体 以为人物立传记的方式记叙史实,通过记叙人物活动反映历史事件 如《史记》。《史记》是我国历史上第一部纪传体通史

纪事本 末体 以事件为主线,将有关专题材料集中在一起的史书体例,兼有编年体与纪传体的优点 如袁枢的《通鉴纪事本末》

国别体 以国家为单位分别记叙历史 如汉代初期刘向编订的《战国策》

通史 不间断地记叙自古及今的历史事件 如《史记》《资治通鉴》

断代史 记录某一时期或某一朝代的历史 如东汉班固的《汉书》。二十五史中除《史记》为通史外,其余的二十四史都属此体

以上六种史书体例是按不同标准划分的,实际上同一史书可能同时属于多个不同史书体例。如《史记》属于纪传体、通史;《三国志》属于纪传体、国别体、断代史

2.《左传》

《左传》是我国第一部叙事详细的编年体历史著作,相传为春秋末年鲁国史官左丘明所作。依孔子修订的鲁史《春秋》编次,主要记载了东周前期二百四五十年间各国政治、经济、军事、外交和文化方面的重要事件和重要人物,是研究我国先秦历史很有价值的文献,也是优秀的散文著作。《左传》善于描写战争和记述外交辞令,记事条理清楚,详略得当;写人简洁生动,人物形象栩栩如生,是历代散文的典范。

《左传》的别名是《左氏春秋》《春秋左氏传》。因为《左传》和《公羊传》《穀梁传》都是为解说《春秋》而作,所以它们又被称作“春秋三传”。

本文选自《左传》僖公三十年。主要是记公元前630年郑国烛之武利用秦、晋矛盾,向秦伯分析了当前的形势,采取分化瓦解的办法,说明了保存郑国对秦有利,灭掉郑国对秦不利的道理,终于说服了秦伯。秦伯不但撤走了围郑的秦军,反而派兵保卫郑国,迫使晋国不得不撤兵,从而消除了郑国的危机。

烛之武临危受命,不避艰险,只身说服秦君,解除国难,表现了他深明大义和捍卫国家主权的使命感,以及机智善辩的外交才能。

写作背景

秦、晋围郑发生在公元前 630 年(僖公三十年)。导致事情发生的原因有二点。

其一,郑国曾二次得罪过晋国,一是晋文公当年逃亡跑过郑国时,郑国没有以礼相待。二是公元前 632 年时晋、楚之战中,郑国出兵助楚国,结果城濮之战以楚国失败告终。后郑国虽然即派人出使晋国,与晋结好,郑伯甚至与晋侯“盟于衡雍”,但最终没有感化晋国。

其二,晋秦两国联合围攻郑国,是因为晋秦都要争夺霸权,均需要向外扩张,晋国发动对郑国的战争,自然要寻找这样得力的伙伴,秦晋历史上关系一直很好,所以秦晋联合也就必然了。

写作背景

解析课文

02

无能为( )也矣

共( )其乏困

秦伯说( ),与郑人盟

夫( )晋,何厌之有

微夫( )人之力不及此

wéi

fú

gōng

yuè

fú

fán

zhuì

quē

秦军氾( )南

若不阙( )秦

夜缒( )而出

失其所与,不知( )

使杞( )子、逢( )孙戍之

zhì

qǐ

páng

字词注音

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。

佚之狐对郑伯说:“郑国处于危险之中,如果能派烛之武去见秦伯,一定能说服他们撤军。”郑伯同意了。

师:军队。

之:代词,他。

若:如果。使:派

“言于郑伯”相当于“于郑伯言”

课文解读

辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉!”许之。

烛之武推辞说:“我年轻时,尚且不如别人;现在老了,做不成什么了。”郑文公说:“我早先没有重用您,现在危急之中求您,这是我的过错。然而郑国灭亡了,对您也不利啊!”烛之武就答应了。

之:助词,主谓之间,取消句子的独立性,不译。

无能为也已:不能干什么了。为:做(什么)已,同“矣”

子:古代对人的尊称。

是寡人之过也:是,代词,这。过,过错。也,判断句的标志。

然:然而,但是

辞:推辞

犹:

尚且

而:

表顺承

(烛之武)答应这件事

课文解读

夜缒而出。见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以(之)烦执事。

当晚,烛之武用绳子从城上吊下去,见到了秦伯,烛之武说:“秦、晋两国围攻郑国,郑国已经知道要灭亡了。如果灭掉郑国对您有什么好处,那就冒昧地拿(亡郑这件事)烦劳您。

夜:名词作状语。

在夜里;当夜。

亡:使…灭亡。 使动用法。

而:表顺承

缒:用绳子拴着从城墙上往下吊。

而:表修饰

执事:办事的官吏,对对方的敬称

课文解读

越国以鄙远,君知其难也;焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

越过晋国把远方的郑国作为秦国的东部边境,您知道是很难的,(您)怎么要用灭掉郑国来给邻国(晋国)增加土地呢?邻邦的国力雄厚了,您的国力也就相对削弱了。假如放弃灭郑的打算,而让郑国作为您秦国东方道路上的主人,秦国的使者往来,郑国可以随时供给他们所缺乏的东西,对您秦国来说,也没有什么害处。

以:来,表目的。

鄙:把…当作(边邑)。名词的意动用法。

焉:哪里,怎么。以:来,连词,表目的,“来”。陪:增加。

以(之)为;东道主:东方道路上的主人。现泛指主人。古今异义。

行李:出使的人,使者。现指外出的人携带的随身物品。之:主谓之间。

共:同“供”。乏困:缺少的(东西)。形→名

越:越过。

其:这

件事

厚:增强

薄:削弱

且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。

况且,您曾经对晋惠公有恩惠,他也曾答应把焦、瑕两城割让给您,然而,他早上渡河归晋,晚上就筑城拒秦,这是您知道的。

朝济而夕设版焉:济,渡河。设版,指筑墙。版,筑土墙用的夹板(借代) 。

而:表顺承

君尝为晋君赐矣:曾经给予晋君恩惠(指秦穆公曾派兵护送晋君回国)。尝,曾经。为,给予。赐,恩惠。

之:主谓之间。也,表判断。

夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

晋国有什么满足的呢?现在它已经在东边让郑国成为晋国的边界,又想扩张西部的疆界,如果不侵损秦国,晋国将从哪里得到他们所企求的土地呢?使秦国受损而让晋国受益,您还是好好掂量掂量吧!”

既东封郑:已经在东边让郑国成为晋国的边界。东:向东。封:疆界,使……成为疆界。

肆:延伸,扩张。

何厌之有:有何厌,“之”,宾语前置的标志。“厌”,满足。

唯:句首语气词,表示希望。图:考虑。

阙:

侵损,

削减

焉:从哪里

以:表目的,来

子犯请击之。公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之。

子犯请求晋侯下令攻击秦军。晋侯说:“不行。假如没有那人的支持,我就不会有今天。依靠了别人的力量却又去损害他,这是不仁义的;失掉自己的同盟国,这是不明智的;以混乱代替联合一致,这是不勇武的。我们还是回去吧。”这样晋军也撤离了郑国。

微:假如没有。夫人:那人。

因:依靠

之:指秦军。

而:表转折。敝:损害

与:结交,亲附

知:同“智”

其:表商量语气,还是。

去:离开。

易:交换

及:达到

其:代词,自己的

之:代郑国

秦伯说,与郑人盟,使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还 。

秦伯高兴了,就与郑国签订了盟约。并派杞子、逢孙、杨孙帮郑国守卫,就率军回国。

盟:结盟。

戍:守卫。

说:通“悦”,高兴。

乃:于是。

本文赞扬了烛之武在国家危难之际,能够临危受命,不避险阻,只身去说服秦君,维护国家安全的爱国主义精神。同时也反映了春秋时代各诸侯国之间斗争的复杂性。

文言积累

03

一、通假字

1、今老矣,无能为也已 (已,通“矣”,语气词,了。)

2.共其乏困 (共,通“供”,供给。)

3.夫晋,何厌之有 (厌,通“餍”,满足。)

4.若不阙秦,将焉取之 (阙,通“缺”,侵损,削减。)

5.秦伯说,与郑人盟 (说,通“悦”,高兴。)

6.失其所与,不知 (知,通“智”,明智。)

文言积累

二、古今释义

古:从属二主,动词;

今:“二”的大写,数词。

古:东方道路上的主人;

今:泛指设宴请客的主人。

古:使者,出使的人;

今:指外出之人随身携带的物品。

古:那个人;

今:尊称一般人的妻子。

行李之往来,共其乏困

微夫人之力不及此

若舍郑以为东道主

贰于楚也

文言积累

三、词类活用

4.动词的使用用法

①若不阙秦:使动用法,使……削减 ②若亡郑而有益于君:使动,使……灭亡

③烛之武退秦师:使动,使……退却(撤兵)④且君尝为晋君赐矣:动词作名词,恩惠

5.形容词作名词

①越国以鄙远(远:远地) ②臣之壮也(壮:壮年人)

③今老矣(老:老年人) ④共其乏困(乏困:缺少的东西)

6.形容词作动词

因人之力而敝之,不仁(敝:形容词作动词,损害)

邻之厚,君之薄也(厚,变雄厚;薄,变薄弱)

文言积累

四、一词多义

①“二”的大写。(例:国不堪贰,君将若之何?《左传·隐公元年》)

②副职 (例:其内任卿贰以上。梁启超《少年中国说》)

③不专一 (例:贰则疑惑。《荀子·解蔽》)

④离心,背叛 (例:夫诸侯之贿,聚于公室,则诸侯贰。《左传》)

⑤再,重复。 (例:不迁怒,不贰过。《论语·雍也》)

⑥从属二主。(本文: 以其无礼于晋,且贰于楚也。)

①边邑,边远的地方 (例:《为学》:“蜀之鄙有二僧。”)(本文:“越国以鄙远”)

②庸俗,鄙陋。(例:《左传·庄公十年》:“肉食者鄙,未能远谋。”)

③看不起,轻视。(例:《左传·昭公十六年》:“我皆有礼,夫犹鄙我。”)

贰

鄙

文言积累

四、一词多义

①准许 (同现代汉语)

②答应,听从 (例:本文:“许之”、“许君焦、暇”)

③赞同 (例《愚公移山》:“杂然相许。”)

④约数 (例:《小石潭记》:“潭中鱼可百许头。”)

⑤表处所 (例:陶渊明《五柳先生传》:“先生,不知何许人也。”)

①坏,破旧。(例:方苞《左忠毅公逸事》:“使史更敝衣草屦。”)

②谦词 敝人

③疲惫 (例:《资治通鉴》:“曹操之众,远来疲敝。”)

④损害,衰败。 (本文:因人之力以敝之。)

许

敝

文言积累

四、一词多义

①què 古代宫殿前两边的高建筑物。(虢君闻之大惊,出见扁鹊于中阙《史记·扁鹊传》)

②què 城楼

③què 皇宫,引申为朝廷 (诣阙上书,书久不报《汉书·朱买臣传》)

④quē 通“缺” ,缺少,空缺(去年米贵缺军粮,今年米贱大伤农。杜甫《岁宴行》)

⑤quē,缺点,过错(有驰慢之阙。嵇康《与山巨源绝交书》)

⑥jué侵损,削减。(本文:若不阙秦)

⑦jué 挖掘(若阙地及泉《左传·昭公二十年》)

阙

文言积累

四、一词多义

①细小,轻微(同现义)

②衰败 (国势衰微)

③卑贱 (例:《史记·曹相国世家》:“参如微时,与萧何善。”)

④幽微,精妙。 微言大义(成语)

⑤隐蔽,不显露。见微知著(成语)

⑥假如没有。 (例:《岳阳楼记》:“微斯人,吾谁与归?”)(本文:微夫人之力不及此)

微

文言积累

五、重要虚词

①以其无礼于晋 (因为,连词)

②敢以烦执事 (拿,用,介词)

③越国以鄙远 (表顺承,连词)

④焉用亡郑以陪邻? (表顺承,连词)

⑤若舍郑以为东道主(把,介词)

以

①子犯请击之(代词,他们,指秦军)

②是寡人之过也(结构助词,的)

③臣之壮也(主谓间助词,取消句子独立性,不译)

④夫晋,何厌之有(宾语前置的标志,不译)

⑤辍耕之垄上(动词,往、到)

之

文言积累

五、重要虚词

①今急而求子 (才,连词,表顺承)

②夜缒而出 (表修饰,连词)

③若亡郑而有利于君 (表顺承,连词)

④朝济而夕设版焉。 (表转折,连词)

而

①行李之往来,共其乏困 (代词,指代“行李”)

②越国以鄙远,君知其难也 (代词,指代“那件事”)

③失其所与,不知 (代词,自己的)

④吾其还也 (语气词,还是,表商量)

其

文言积累

五、重要虚词

①子亦有不利焉。 (啊,句末语气词,表感叹)

②焉用亡郑以陪邻? (疑问代词,为什么)

③若不阙秦,将焉取之 (疑问代词,哪里)

④且焉置土石 (疑问代词,哪里)

⑤以俟夫观人风者得焉 (代词,之)

⑥永之人争奔走焉 (兼词,于之)

⑦朝济而夕设版焉(兼词,于此)

焉

文言积累

六、特殊句式

(一)判断句

1.是寡人之过也(用“也”表判断)

2.因人之力而敝之,不仁 / 失其所与,不知 / 以乱易整,不武(通过语意直接表判断)

(二)倒装句

1.宾语前置句:夫晋,何厌之有 (“之”作宾语前置的标志,正常语序:有何厌)

2.状语后置(介词结构后置)

① 以其无礼于晋② 若亡郑而有益于君③ 佚之狐言于郑伯

文言积累

六、特殊句式

(三)省略句

1.省主语

①(晋惠公)许君焦、瑕 ②(烛之武)辞曰:“臣之壮也,犹不如人;……”

③(烛之武)夜缒而出 ④(烛之武)许之

⑤(秦伯)使杞子、逢孙、扬孙戍之

2.省宾语

① 敢以(之)烦执事(省略介词宾语,指灭郑之事或退兵之事)

② 若舍郑以(之)为东道主(之:指郑国)

文言积累

归纳总结

04

详略得当

这篇课文主要是表现烛之武怎样说退秦师的,所以重点放在烛之武的说辞上。对“退秦师”的前因后果,只作简略交代,在烛之武“夜缒而出”的前后,郑国君臣和百姓是怎样焦急地等待烛之武的消息,秦国君臣又是以怎样的场面和骄横态度接待这位即将亡国的使臣,作者都一字未提,而是集中笔墨塑造烛之武的形象,从而做到繁而不杂,有始有终,层次井然。

写文章如何才能做到详略得当呢?

1.弄清楚什么是详写和略写

所谓详写,是指对能直接表现中心意思的主要材料加以具体叙述和描写,放开笔墨,写得比较充分;所谓略写是指对虽与表现中心意思有关但不是直接表现中心意思的材料,少用笔墨,进行概括式的叙述。

2.弄清楚详写和略写的关系

在一篇文章中,详写和略写是对立统一、相辅相成的。没有“详”,就无所谓“略”;没有“略”,就无所谓“详”。详写的内容必须是主要的,次要的不能详写,否则文章就会显得啰嗦、冗长,材料堆砌,淹没了中心意思;但详写必须有略写配合,略写补充详写,使文章繁简适当,重点突出。可见,详写和略写是两种互为补充的表达方法。再者是红花与绿叶的关系。一般来说,详写经常用来表现“点”的情况,反映事物的深度;略写则往往概括“面”的情况,反映事物的广度。

3.如何确定详写和略写

最能直接地、具体生动地表现文章中心意思的地方要详写;同表现中心意思有些联系,完全不写,就会对主要方面有影响——或者使情节不完整,或者使内容显得单薄,或者使详写部分缺少陪衬,属于不能不写但又不必详写的,就要略写。

『针对练笔』

请你根据课文内容展开想象,描写一个烛之武至秦师见秦伯的场面,注意详略得当,前后照应,不少于300字。

答案:﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

答案 (示例)“你是何人?”营前将士拦住了烛之武的去路。

“我是来见你们国君的,我是郑国的使者。”烛之武紧紧盯着兵器上泛出的白光,很从容地答道。

中军帐内,秦伯正独坐案前,将士们手按剑柄分列左右,空气压抑,四周鸦雀无声。

秦伯随意地看了烛之武一眼,然后沉默了片刻。“你是敌国的使者,这不是你能随便来的地方。”他突然说。

烛之武说:“我说几句话就会走。难道您真的以为晋国是秦国的忠实伙伴吗?难道您真的以为晋文公是您的朋友吗?难道您真的以为灭了郑国就对您有好处吗?难道您……”秦伯突然打断了他的话,“拖出去,斩了。”烛之武说:“两国交战,不斩来使!”秦伯怒道:“够了!你必须死!拖出去!”“朝济而夕设版焉!哈哈哈哈!”烛之武仰头大笑。秦伯一怔,“慢!”秦伯看了看毫无惧色的烛之武,突然笑了:“好,我倒要看看你还有什么能耐!来人,松绑!”

练习巩固

05

1.下列每对词语,加点字的读音全都相同的一项是A.氾南/侵犯 辞别/城池 坠落/缒城而下B.城阙/蕨类 肆意/肄业 戍守/数典忘祖C.赏赐/驱驰 卑鄙/凋敝 闲暇/瑕不掩瑜D.执事/明智 陪伴/赔偿 既然/亟待解决【答案】B【解析】A项,分别读fàn/fàn,cí/chí,zhuì/zhuì;B项,分别读què/jué,sì/yì,shù/shǔ;C项,分别读cì/chí,bǐ/bì,xiá/xiá;D项,分别读zhí/zhì,péi/péi,jì/jí。

2.下列各项中加点字的用法和意义相同的一项是A.是寡人之过也 微夫人之力不及此B.敢以烦执事 阙秦以利晋C.以其无礼于晋 吾其还也D.若舍郑以为东道主 且君尝为晋君赐矣【答案】A【解析】A项,均为结构助词,的;B项,介词,拿/连词,表并列;C项,代词,指郑国/语气副词,表商量;D项,动词,作为/动词,给。

3.下列各句中加点字的用法和例句相同的一项是例句:越国以鄙远A.秦伯说,与郑人盟 B.既东封郑C.且君尝为晋君赐矣 D.共其乏困【答案】D

4.下列各句中,不含通假字的一项是A.行李之往来,共其乏困 B.朝济而夕设版焉C.秦伯说,与郑人盟 D.失其所与,不知【答案】B【解析】

A项,“共”通“供”;

C项,“说”通“悦”;

D项,“知”通“智”。

5.下列各句中,与“此悉贞良死节之臣”句式相同的一句是A.今急而求子,是寡人之过也 B.若亡郑而有益于君C.夫晋,何厌之有 D.以其无礼于晋,且贰于楚也【答案】A【解析】例句与A项均为判断句;C项,为宾语前置句;B、D均为状语后置句。

在《烛之武退秦师》一文中,秦穆公是一个什么样的人?他是一个“耳根子软”的人吗?你如何看待他的退兵?

补充资料:

天下之事以利而合者,亦必以利而离。秦、晋连兵而伐郑,郑将亡矣,烛之武出说秦穆公,立谈之间存郑于将亡,不惟退秦师,而又得秦置戍而去,何移之速也!烛之武一言使秦穆背晋亲郑,弃强援、附弱国弃旧恩、召新怨;弃成功、犯危难。非利害深中秦穆之心,讵能若是乎?秦穆之于晋,相与之久也,相信之深也,相结之厚也,一怵于烛之武之利,弃晋如涕唾,亦何有于郑乎?他日利有大于烛之武者,吾知秦穆必翻然从之矣。

——吕祖谦《东莱〈左传〉博议》

再论退兵

大多数的评论都认为烛之武是以“利”退秦师,但也有人认为烛之武是以“礼”退秦师。你更赞同哪一种看法?为什么?

如果转换一个视角,可以打开一个新的解读途径,可以看到《春秋》《左传》对“礼”文化的坚守和传承。为什么要攻打郑国?因为历史上晋文公曾流亡到郑国,郑国没有以礼相待,这不符合“礼”。烛之武答应郑伯的请求,是在尽臣子之“礼”。国难当头,每一个人都有责任挺身而出,烛之武这样做是合“礼”的。郑国没有什么对不起秦伯的地方,秦国攻打郑国是不合“礼”的。如果郑国仍然存在,秦国有使者到郑国,郑国会“共其乏困”,这样做是合“礼”的。烛之武在分析秦晋以往相处的事件时提到了晋国言而无信,晋国是不合“礼”的。晋文公最后撤军,体现了他的“仁”“知”“武”,这样的君子之风是合“礼”的。

再论退兵

资料来源:统编高中语文单元教学设计

总之,《左传》作为史传,反复强调“礼”的作用,一方面契合了“礼崩乐坏”的现实,另一方面说明作者左丘明作为鲁国史官,代表了贵族阶级对“礼”的推崇。但是,尽管为国以礼、忠心耿耿、仁义明智、信守道义这些都是先秦时期重要的价值观念。

但在以利而合又以利而分的现实面前,仅仅依靠这些重要的价值理念也是不行的,还是要回到现实情境中处理问题,这也体现了烛之武懂得变通的智慧。

资料来源:统编高中语文单元教学设计

活动3:在空白处填上恰当的词语

烛之武是一个( )样的人,你的根据是( ),作者刻画这个人物的运用( )的描写手法。本文故事情节发展有( )次起伏,请具体谈谈。

理解人物形象、情节

关于烛之武

烛之武,考城人,是三朝老臣,但始终得不到升官,在郑国一直担任“圉正”(圉yǔ ,养马的长官),大概相当于《西游记》里所说的“弼马温”吧。被举荐使秦时,已年过七十,须发皆白,身子伛偻,步履蹒跚。

——冯梦龙《东周列国演义》

《孙子兵法 · 谋攻篇》

“是故百战百胜,非善之善也;不战而屈人之兵,善之善者也。”

“故上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵,其下攻城。”

活动3:在空白处填上恰当的词语

佚之狐、郑伯、秦伯、晋侯是一个( )样的人,你的根据是( ),作者刻画这个人物的运用( )的描写手法。

理解人物形象、情节

郑 伯——礼贤下士,从谏如流。

佚之狐——识人才的伯乐。

烛之武——官微人轻,怀才不遇,临危受命,

不避艰险,深明大义,才智超群。

秦 伯——以利为重,亦敌亦友,变化难测,

政治手腕了得。

晋 侯——以利为重,以”不仁”为借口,

沉着应对,有政治家的风度。

活动4:思考讨论

学习本课你有哪些收获?

你还有哪些疑问?

作 业

学完本文后,有位同学拟了一幅对联,结合书后“奇妙的对联”这节内容,请你对出下联。你也可以根据文章内容,自选角度,尝试着再拟一副对联。

(1)上联:郑文公知错能改纳谏任贤,

下联: 。

(2)自拟对联:

新感悟

Thank you for watching !

同课章节目录