高一地理必修二1.3《人口容量》同步课时训练(含答案)

文档属性

| 名称 | 高一地理必修二1.3《人口容量》同步课时训练(含答案) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-01-27 18:33:10 | ||

图片预览

文档简介

高一地理必修二1.3《人口容量》同步课时训练

一、选择题:

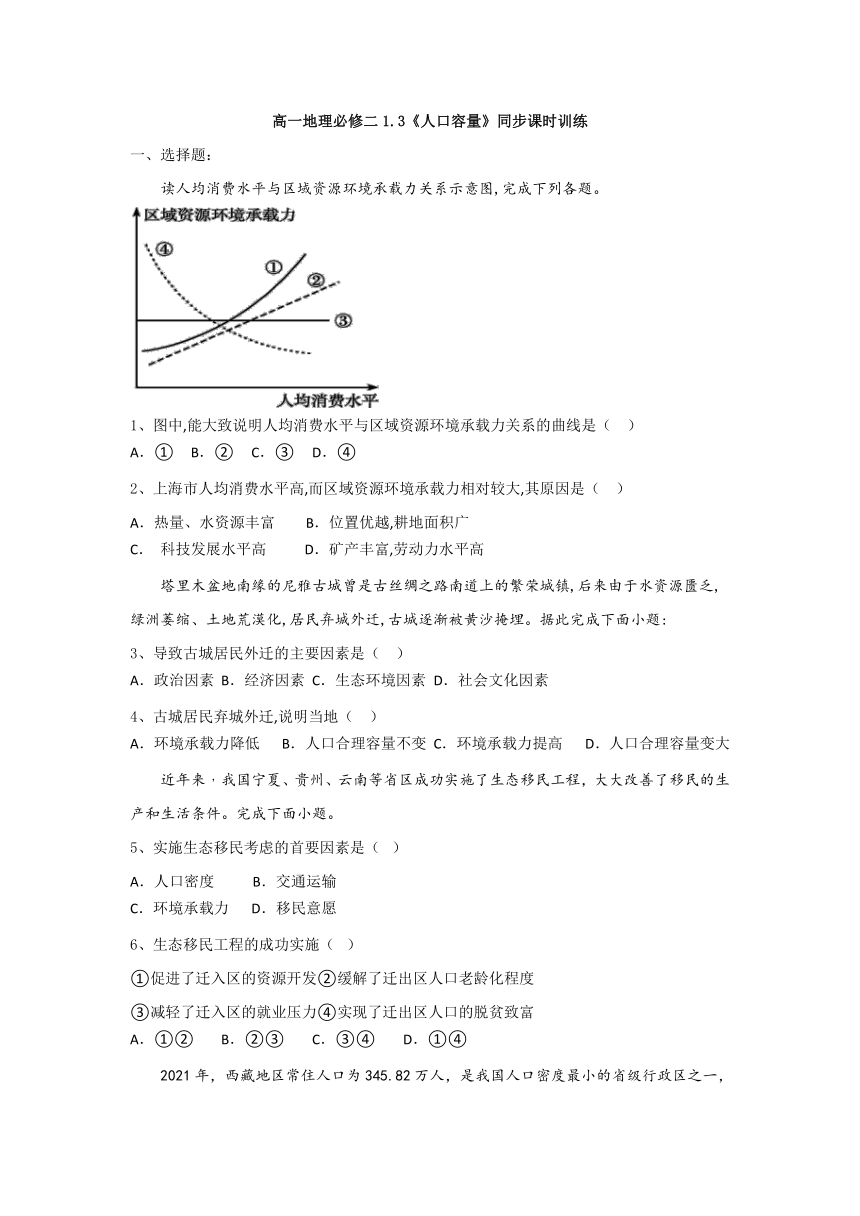

读人均消费水平与区域资源环境承载力关系示意图,完成下列各题。

1、图中,能大致说明人均消费水平与区域资源环境承载力关系的曲线是( )

A.① B.② C.③ D.④

2、上海市人均消费水平高,而区域资源环境承载力相对较大,其原因是( )

A.热量、水资源丰富 B.位置优越,耕地面积广

C. 科技发展水平高 D.矿产丰富,劳动力水平高

塔里木盆地南缘的尼雅古城曾是古丝绸之路南道上的繁荣城镇,后来由于水资源匮乏,绿洲萎缩、土地荒漠化,居民弃城外迁,古城逐渐被黄沙掩埋。据此完成下面小题:

3、导致古城居民外迁的主要因素是( )

A.政治因素 B.经济因素 C.生态环境因素 D.社会文化因素

4、古城居民弃城外迁,说明当地( )

A.环境承载力降低 B.人口合理容量不变 C.环境承载力提高 D.人口合理容量变大

近年来﹐我国宁夏、贵州、云南等省区成功实施了生态移民工程,大大改善了移民的生产和生活条件。完成下面小题。

5、实施生态移民考虑的首要因素是( )

A.人口密度 B.交通运输

C.环境承载力 D.移民意愿

6、生态移民工程的成功实施( )

①促进了迁入区的资源开发②缓解了迁出区人口老龄化程度

③减轻了迁入区的就业压力④实现了迁出区人口的脱贫致富

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

2021年,西藏地区常住人口为345.82万人,是我国人口密度最小的省级行政区之一,其中拉萨市人口为55.44万人,是西藏人口相对稠密的地区。拉萨河是拉萨市的母亲河,发源于念青唐古拉山南麓,向西南流经拉萨市,至曲水县汇入雅鲁藏布江。上游峡谷林立,下游河谷开阔,是西藏的主要耕作拉区。读“拉萨河流域示意图”,据此完成下面小题。

7、西藏地区的环境承载力远低于长江中下游地区的主要原因不包括( )

A.地势高、气候寒冷 B.生态环境脆弱 C.土地生产潜力小 D.自然资源丰富

8、提高西藏地区环境承载力的可行措施是( )

①增加外地人口进藏数量

②开发资源、发展科技,提高资源的利用水平

③大面积扩大耕地面积

④加强进藏交通建设,加强与外界的联系

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

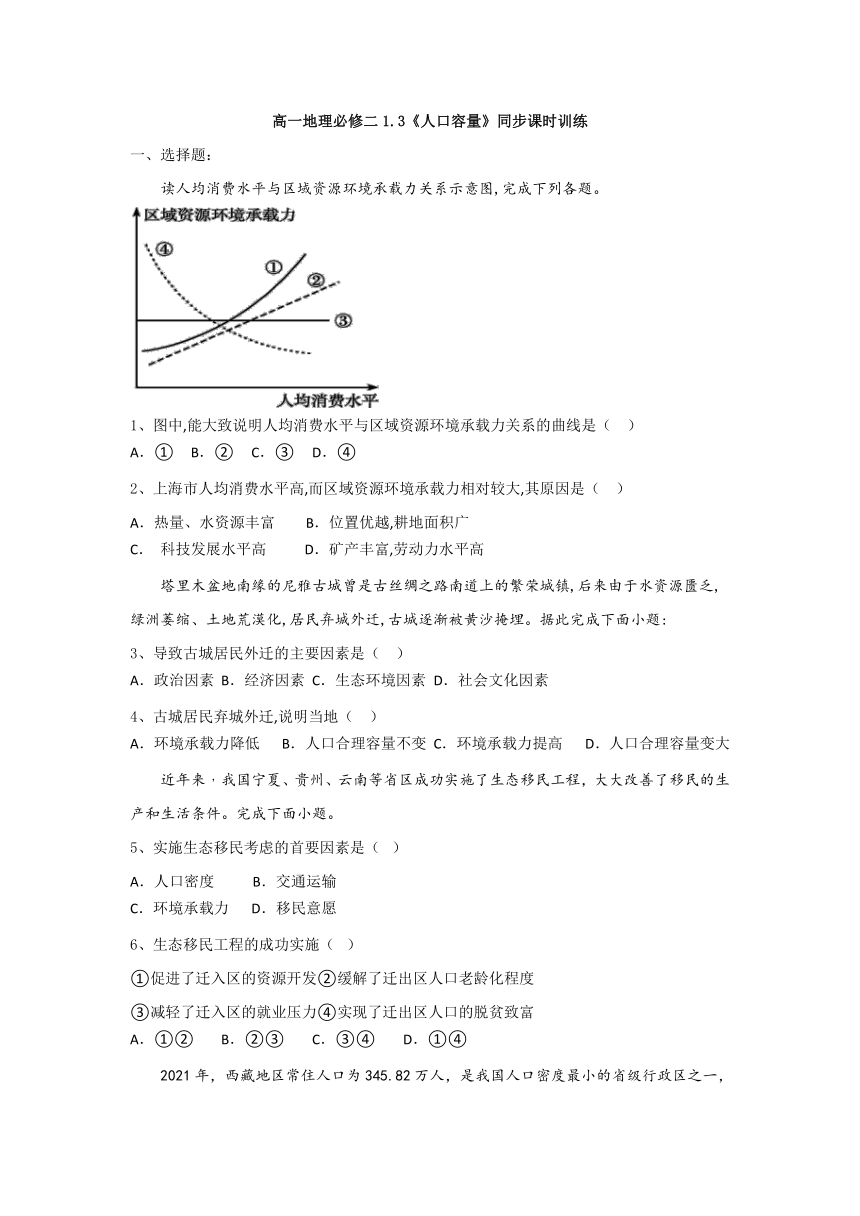

下图示意2030年对我国人口规模变动约束性较强的若干自然资源、环境条件和社会经济条件。可能—满意度达到0.99最高值时的人口叫作最优人口,可能—满意度大于或等于0.6的人口叫作最大人口。据此完成下面小题。

9、由图可知,我国2030年环境人口容量大约是( )

A.8.3亿 B.10.5亿 C.11.7亿 D.14.9亿

10、下列提高我国环境人口容量的措施,较合理的是( )

①深化对外开放政策 ②提高科技水平

③大力开发淡水、矿产能源等资源 ④适度放开计划生育政策

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

读反映人与环境关系的三种模式图,完成下面小题。

11、下列对“区域资源环境承载力”的理解,正确的是( )

①区域资源环境承载力是指生态系统对人口的最低承载能力

②随着生产力的发展,可以提高区域资源环境承载力

③人类可以局部地改造环境,从而使人口数量超越区域资源环境承载力

④生态环境的平衡是人类生存的前提和人类改造自然的基础

A.①③ B.②④ C.②③ D.①④

12、随着人口不断增加,我国必须进行人口合理容量的估计,其主要意义在于( )

A.提倡人们高消费 B.增加农业用地规模

C.扩大工业生产规模 D.制定人口战略和人口政策

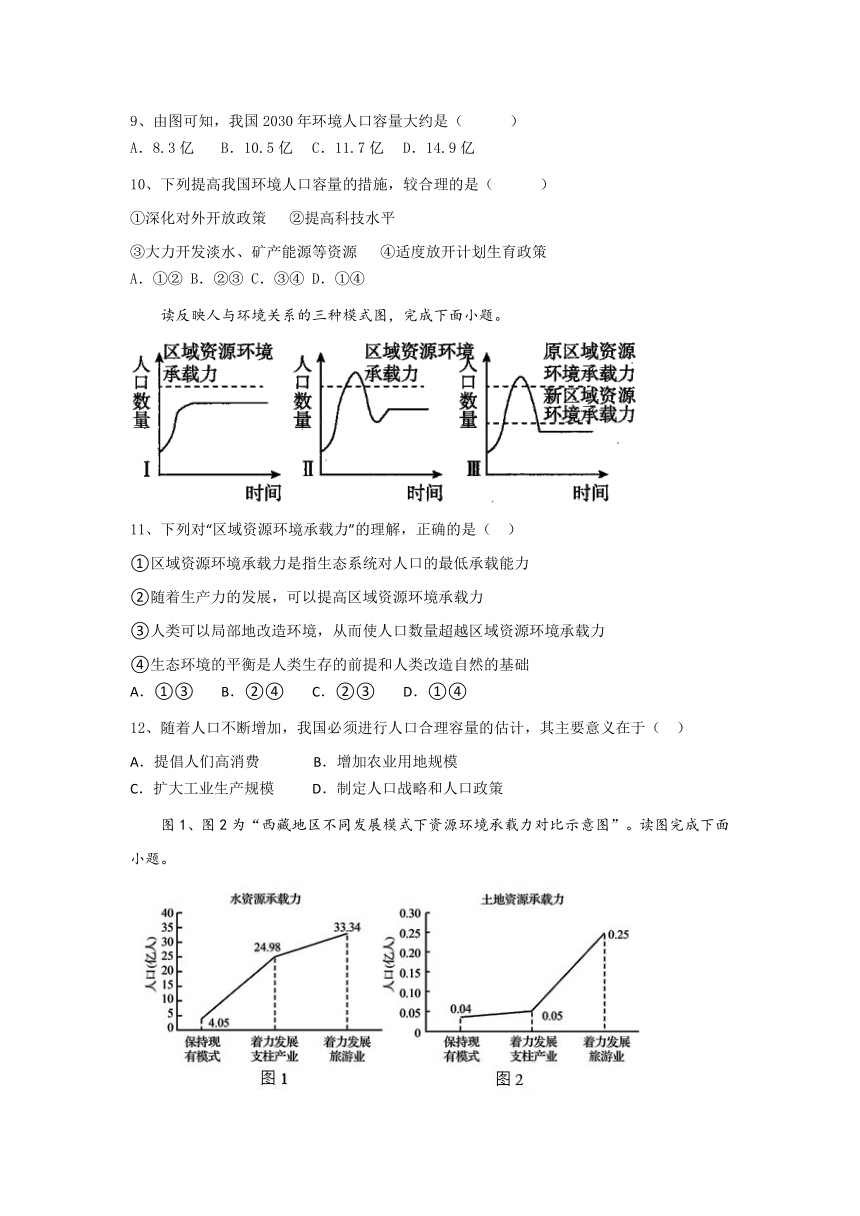

图1、图2为“西藏地区不同发展模式下资源环境承载力对比示意图”。读图完成下面小题。

13、下列选项中,影响西藏地区环境承载力的首要因素最可能是( )

A.水资源 B.土地资源 C.经济结构 D.生活水平

14、保持现有发展模式,西藏地区的人口合理容量应( )

A.小于0.04亿 B.介于0.04亿到0.25亿之间

C.介于4.05亿到33.34亿之间 D.大于33.34亿

下图反映人与环境关系的三种模式(虚线表示环境容量)。读图,回答下列小题。

15、按照人与环境关系的理想程度由好到差排列的顺序依次为( )

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ C.Ⅲ、Ⅱ、Ⅰ D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅱ

16、下列说法正确的是( )

A.环境对人口的容量是有限度的 B.环境对人口的容量是无限的

C.人类可以无限度地索取和消耗环境资源 D.人类在环境面前是无能为力的

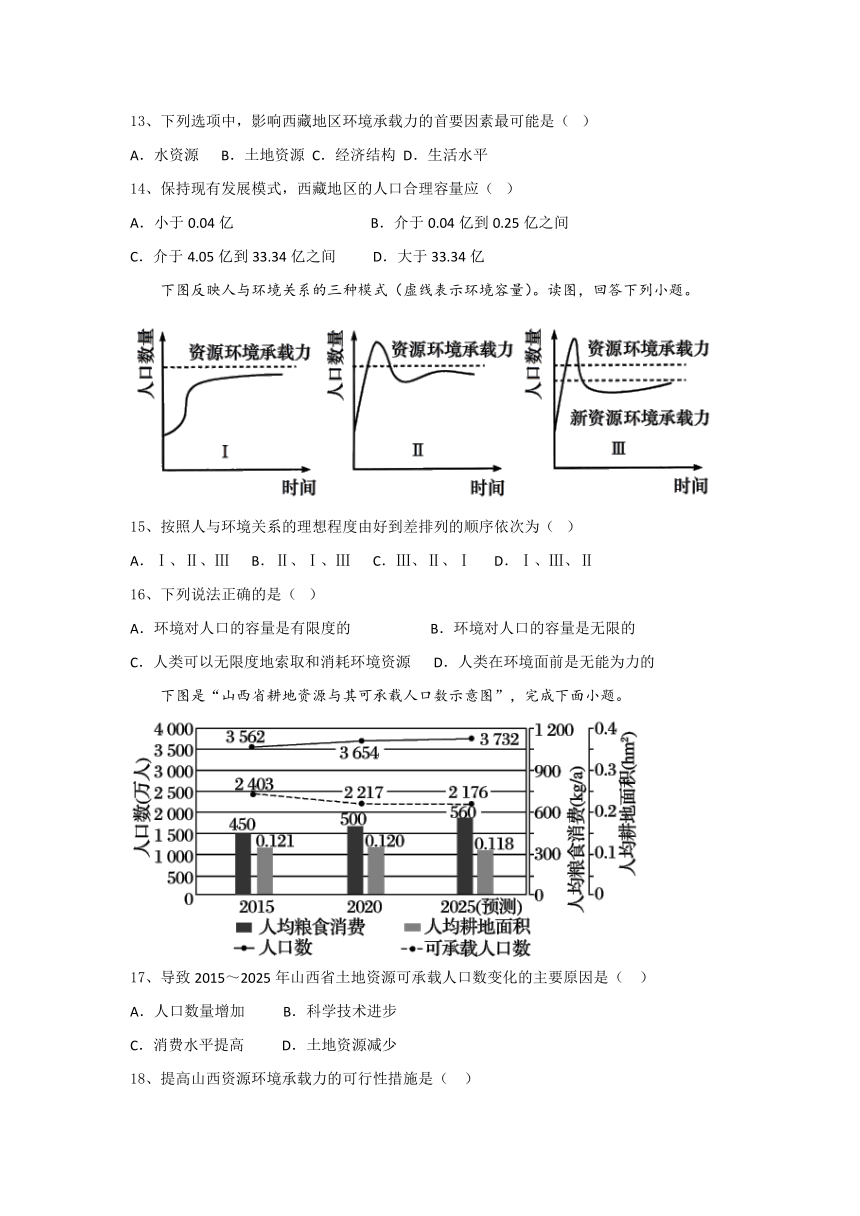

下图是“山西省耕地资源与其可承载人口数示意图”,完成下面小题。

17、导致2015~2025年山西省土地资源可承载人口数变化的主要原因是( )

A.人口数量增加 B.科学技术进步

C.消费水平提高 D.土地资源减少

18、提高山西资源环境承载力的可行性措施是( )

A.提高科技水平,发展地方经济 B.抑制对外开放,减缓经济增长速度

C.鼓励人口外迁,减少耕地面积 D.限制消费水平,降低生活内需

与追求经济利益的传统移民不同,“生活方式型移民”是指为获得一种更好、更满意的生活方式而形成的人口移动形式,其迁入地或具有温和气候、充足阳光和新鲜空气,或安静古朴、远离都市。据此完成下面小题。

19、形成“生活方式型移民”的主要原因是( )

A.地区间经济水平的差异 B.地区间就业机会的差异

C.地区间环境条件的差异 D.地区间投资政策的差异

20、“生活方式型移民”对移入地可能带来的影响是( )

A.缓解人地矛盾 B.改善环境质量 C.降低住房价格 D.带动服务业发展

二、解答题:

21、阅读图文材料,完成下列要求。

材料一热播电视剧《山海情》讲述了上世纪八十年代以来,西海固人民在国家政策的号召支持下,分期分批迁移到生态和生存环境相对良好的宁夏北部平原灌溉区,进行生态移民脱贫致富的故事。“西海固”是宁夏南部西吉、海原和固原的简称,1972年该地区被联合国世界粮食计划署确定为全球最不适宜人类居住的地区之一,是国家确定的14个集中连片特困地区之一。该区域山大沟深,年均降水量仅300mm,蒸发量却在2000mm以上。2020年随着政府宣布固原市西吉县退出贫困县序列,标志着曾有“苦瘠甲天下”之称的西海固地区全部“摘帽”,从此告别绝对贫困。

材料二图为宁夏国家级贫困县分布示意图。

(1)说明西海固地区资源环境承载力低的原因。

(2)从人口容量、生态环境角度,说明部分居民外迁对西海固地区脱贫的积极意义。

22、阅读图文材料,完成下列要求。

俄罗斯国土面积为1709.82万平方千米,占地球陆地面积的11.4%,但人口仅有1.46亿人。俄罗斯拥有世界最大储量的矿产和能源资源,工业、科技基础雄厚,国内生产总值位居全球前十,下图为俄罗斯人口分布示意图。

(1)简述俄罗斯人口分布的特点。

(2)分析俄罗斯北冰洋沿岸地区环境承载力小的原因。

(3)专家普遍认为俄罗斯目前人口数量远小于该国人口合理容量,试说明理由。

23、阅读图文材料,回答下列问题。

下图所示区域地处亚欧大陆内部,距海遥远,水资源短缺且空间分布极不均衡,生态环境脆弱,整体资源环境承载力较低,且区域内部资源环境承载力存在一定的差异。

(1)推测图示地区的人口分布特点。

(2)判断与B区域相比,A区域资源环境承载力的大小,并分析原因。

(3)分析图示区域不适宜人口大量迁入的原因。

24、阅读图文材料,完成下列要求。

材料一:2020年末我国(除港、澳、台、海外华侨)总人口达到141178万人,人口压力巨大,同时我国不同省级行政区之间人口压力差异明显。下图为某年我国综合人口压力指数分布示意图,箭头表示近年来新疆流动人口的主要来源。

材料二:我国部分省级行政区人口承载状况(实际人口密度与理论承载密度之比)。

省级行政区简称 沪 苏 津 粤 辽

人口承载状况 0.2~0.8 0.3~1 0.5~1 0.2~0.7 0.7~1.3

省级行政区简称 鄂 豫 贵 甘 内蒙古

人口承载状况 0.9~2 >2 >2 >2 >2

(1)我国综合人口压力指数的分布规律是什么?这与我国人口密度的分布规律有什么相关性?

(2)从表中可以看出哪两个省级行政区的人口负担最轻?分析其主要原因。

参考答案

一、选择题:

1、D 2、C 3、C 4、A 5、C

6、D 7、D 8、C 9、C 10、A

11、B 12、D 13、B 14、A 15、A

16、A 17、C 18、A 19、C 20、D

二、解答题:

21、(1)山区地形崎岖,耕地不足;深居内陆,气候干旱,蒸发量大,水资源短缺。

(2)人口数量减少,人均(耕地、水)资源增加,使人口容量趋于合理,生产生活条件得到改善;人口压力减小,人类活动对生态环境的不利影响减轻,生态系统得以修复,促进经济发展。

22、 (1)俄罗斯人口分布不均衡。西部稠密,东部稀疏;南部稠密,北部稀疏。

(2)北冰洋沿岸地区气候寒冷(冬季漫长而寒冷);常年被冰雪覆盖,冻土广布;生物资源稀少。

(3)俄罗斯国土面积广阔,自然资源丰富;科技发展水平高;对外开放程度高。因此该国人口合理容量远远大于目前人口数量。

23、 (1)大部分地区地广人稀;人口分布不均匀;沿高山山麓冲(洪)积扇分布;沿河流分布;沿交通干线分布。

(2)大。A地有河流流经,水资源较充足;位于山麓地带,地势较平缓,土壤肥沃,土地生产力较高;靠近城市,经济基础较好,科技水平较高;靠近铁路,交通便利,通过贸易,可以获取其他地方的资源。

(3)该地气候干旱,水资源短缺;沙漠广布,生态环境脆弱,资源环境承载力小;人口大量迁入,会加剧该地资源短缺、环境恶化状况;生态平衡遭到破坏,生态系统功能严重失调。

24、 (1)分布规律:总体上由东向西呈增加趋势。

相关性:相反(负相关、相背离等)。

(2)上海(沪)、广东(粤)。

原因:自然条件优越;位于沿海地区,经济发达;科学技术发展水平高,对资源的利用率高;沿海地区交通便利,对外开放程度高;区域资源环境承载力大。

一、选择题:

读人均消费水平与区域资源环境承载力关系示意图,完成下列各题。

1、图中,能大致说明人均消费水平与区域资源环境承载力关系的曲线是( )

A.① B.② C.③ D.④

2、上海市人均消费水平高,而区域资源环境承载力相对较大,其原因是( )

A.热量、水资源丰富 B.位置优越,耕地面积广

C. 科技发展水平高 D.矿产丰富,劳动力水平高

塔里木盆地南缘的尼雅古城曾是古丝绸之路南道上的繁荣城镇,后来由于水资源匮乏,绿洲萎缩、土地荒漠化,居民弃城外迁,古城逐渐被黄沙掩埋。据此完成下面小题:

3、导致古城居民外迁的主要因素是( )

A.政治因素 B.经济因素 C.生态环境因素 D.社会文化因素

4、古城居民弃城外迁,说明当地( )

A.环境承载力降低 B.人口合理容量不变 C.环境承载力提高 D.人口合理容量变大

近年来﹐我国宁夏、贵州、云南等省区成功实施了生态移民工程,大大改善了移民的生产和生活条件。完成下面小题。

5、实施生态移民考虑的首要因素是( )

A.人口密度 B.交通运输

C.环境承载力 D.移民意愿

6、生态移民工程的成功实施( )

①促进了迁入区的资源开发②缓解了迁出区人口老龄化程度

③减轻了迁入区的就业压力④实现了迁出区人口的脱贫致富

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

2021年,西藏地区常住人口为345.82万人,是我国人口密度最小的省级行政区之一,其中拉萨市人口为55.44万人,是西藏人口相对稠密的地区。拉萨河是拉萨市的母亲河,发源于念青唐古拉山南麓,向西南流经拉萨市,至曲水县汇入雅鲁藏布江。上游峡谷林立,下游河谷开阔,是西藏的主要耕作拉区。读“拉萨河流域示意图”,据此完成下面小题。

7、西藏地区的环境承载力远低于长江中下游地区的主要原因不包括( )

A.地势高、气候寒冷 B.生态环境脆弱 C.土地生产潜力小 D.自然资源丰富

8、提高西藏地区环境承载力的可行措施是( )

①增加外地人口进藏数量

②开发资源、发展科技,提高资源的利用水平

③大面积扩大耕地面积

④加强进藏交通建设,加强与外界的联系

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

下图示意2030年对我国人口规模变动约束性较强的若干自然资源、环境条件和社会经济条件。可能—满意度达到0.99最高值时的人口叫作最优人口,可能—满意度大于或等于0.6的人口叫作最大人口。据此完成下面小题。

9、由图可知,我国2030年环境人口容量大约是( )

A.8.3亿 B.10.5亿 C.11.7亿 D.14.9亿

10、下列提高我国环境人口容量的措施,较合理的是( )

①深化对外开放政策 ②提高科技水平

③大力开发淡水、矿产能源等资源 ④适度放开计划生育政策

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

读反映人与环境关系的三种模式图,完成下面小题。

11、下列对“区域资源环境承载力”的理解,正确的是( )

①区域资源环境承载力是指生态系统对人口的最低承载能力

②随着生产力的发展,可以提高区域资源环境承载力

③人类可以局部地改造环境,从而使人口数量超越区域资源环境承载力

④生态环境的平衡是人类生存的前提和人类改造自然的基础

A.①③ B.②④ C.②③ D.①④

12、随着人口不断增加,我国必须进行人口合理容量的估计,其主要意义在于( )

A.提倡人们高消费 B.增加农业用地规模

C.扩大工业生产规模 D.制定人口战略和人口政策

图1、图2为“西藏地区不同发展模式下资源环境承载力对比示意图”。读图完成下面小题。

13、下列选项中,影响西藏地区环境承载力的首要因素最可能是( )

A.水资源 B.土地资源 C.经济结构 D.生活水平

14、保持现有发展模式,西藏地区的人口合理容量应( )

A.小于0.04亿 B.介于0.04亿到0.25亿之间

C.介于4.05亿到33.34亿之间 D.大于33.34亿

下图反映人与环境关系的三种模式(虚线表示环境容量)。读图,回答下列小题。

15、按照人与环境关系的理想程度由好到差排列的顺序依次为( )

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ C.Ⅲ、Ⅱ、Ⅰ D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅱ

16、下列说法正确的是( )

A.环境对人口的容量是有限度的 B.环境对人口的容量是无限的

C.人类可以无限度地索取和消耗环境资源 D.人类在环境面前是无能为力的

下图是“山西省耕地资源与其可承载人口数示意图”,完成下面小题。

17、导致2015~2025年山西省土地资源可承载人口数变化的主要原因是( )

A.人口数量增加 B.科学技术进步

C.消费水平提高 D.土地资源减少

18、提高山西资源环境承载力的可行性措施是( )

A.提高科技水平,发展地方经济 B.抑制对外开放,减缓经济增长速度

C.鼓励人口外迁,减少耕地面积 D.限制消费水平,降低生活内需

与追求经济利益的传统移民不同,“生活方式型移民”是指为获得一种更好、更满意的生活方式而形成的人口移动形式,其迁入地或具有温和气候、充足阳光和新鲜空气,或安静古朴、远离都市。据此完成下面小题。

19、形成“生活方式型移民”的主要原因是( )

A.地区间经济水平的差异 B.地区间就业机会的差异

C.地区间环境条件的差异 D.地区间投资政策的差异

20、“生活方式型移民”对移入地可能带来的影响是( )

A.缓解人地矛盾 B.改善环境质量 C.降低住房价格 D.带动服务业发展

二、解答题:

21、阅读图文材料,完成下列要求。

材料一热播电视剧《山海情》讲述了上世纪八十年代以来,西海固人民在国家政策的号召支持下,分期分批迁移到生态和生存环境相对良好的宁夏北部平原灌溉区,进行生态移民脱贫致富的故事。“西海固”是宁夏南部西吉、海原和固原的简称,1972年该地区被联合国世界粮食计划署确定为全球最不适宜人类居住的地区之一,是国家确定的14个集中连片特困地区之一。该区域山大沟深,年均降水量仅300mm,蒸发量却在2000mm以上。2020年随着政府宣布固原市西吉县退出贫困县序列,标志着曾有“苦瘠甲天下”之称的西海固地区全部“摘帽”,从此告别绝对贫困。

材料二图为宁夏国家级贫困县分布示意图。

(1)说明西海固地区资源环境承载力低的原因。

(2)从人口容量、生态环境角度,说明部分居民外迁对西海固地区脱贫的积极意义。

22、阅读图文材料,完成下列要求。

俄罗斯国土面积为1709.82万平方千米,占地球陆地面积的11.4%,但人口仅有1.46亿人。俄罗斯拥有世界最大储量的矿产和能源资源,工业、科技基础雄厚,国内生产总值位居全球前十,下图为俄罗斯人口分布示意图。

(1)简述俄罗斯人口分布的特点。

(2)分析俄罗斯北冰洋沿岸地区环境承载力小的原因。

(3)专家普遍认为俄罗斯目前人口数量远小于该国人口合理容量,试说明理由。

23、阅读图文材料,回答下列问题。

下图所示区域地处亚欧大陆内部,距海遥远,水资源短缺且空间分布极不均衡,生态环境脆弱,整体资源环境承载力较低,且区域内部资源环境承载力存在一定的差异。

(1)推测图示地区的人口分布特点。

(2)判断与B区域相比,A区域资源环境承载力的大小,并分析原因。

(3)分析图示区域不适宜人口大量迁入的原因。

24、阅读图文材料,完成下列要求。

材料一:2020年末我国(除港、澳、台、海外华侨)总人口达到141178万人,人口压力巨大,同时我国不同省级行政区之间人口压力差异明显。下图为某年我国综合人口压力指数分布示意图,箭头表示近年来新疆流动人口的主要来源。

材料二:我国部分省级行政区人口承载状况(实际人口密度与理论承载密度之比)。

省级行政区简称 沪 苏 津 粤 辽

人口承载状况 0.2~0.8 0.3~1 0.5~1 0.2~0.7 0.7~1.3

省级行政区简称 鄂 豫 贵 甘 内蒙古

人口承载状况 0.9~2 >2 >2 >2 >2

(1)我国综合人口压力指数的分布规律是什么?这与我国人口密度的分布规律有什么相关性?

(2)从表中可以看出哪两个省级行政区的人口负担最轻?分析其主要原因。

参考答案

一、选择题:

1、D 2、C 3、C 4、A 5、C

6、D 7、D 8、C 9、C 10、A

11、B 12、D 13、B 14、A 15、A

16、A 17、C 18、A 19、C 20、D

二、解答题:

21、(1)山区地形崎岖,耕地不足;深居内陆,气候干旱,蒸发量大,水资源短缺。

(2)人口数量减少,人均(耕地、水)资源增加,使人口容量趋于合理,生产生活条件得到改善;人口压力减小,人类活动对生态环境的不利影响减轻,生态系统得以修复,促进经济发展。

22、 (1)俄罗斯人口分布不均衡。西部稠密,东部稀疏;南部稠密,北部稀疏。

(2)北冰洋沿岸地区气候寒冷(冬季漫长而寒冷);常年被冰雪覆盖,冻土广布;生物资源稀少。

(3)俄罗斯国土面积广阔,自然资源丰富;科技发展水平高;对外开放程度高。因此该国人口合理容量远远大于目前人口数量。

23、 (1)大部分地区地广人稀;人口分布不均匀;沿高山山麓冲(洪)积扇分布;沿河流分布;沿交通干线分布。

(2)大。A地有河流流经,水资源较充足;位于山麓地带,地势较平缓,土壤肥沃,土地生产力较高;靠近城市,经济基础较好,科技水平较高;靠近铁路,交通便利,通过贸易,可以获取其他地方的资源。

(3)该地气候干旱,水资源短缺;沙漠广布,生态环境脆弱,资源环境承载力小;人口大量迁入,会加剧该地资源短缺、环境恶化状况;生态平衡遭到破坏,生态系统功能严重失调。

24、 (1)分布规律:总体上由东向西呈增加趋势。

相关性:相反(负相关、相背离等)。

(2)上海(沪)、广东(粤)。

原因:自然条件优越;位于沿海地区,经济发达;科学技术发展水平高,对资源的利用率高;沿海地区交通便利,对外开放程度高;区域资源环境承载力大。

同课章节目录

- 第一章 人口

- 第一节 人口分布

- 第二节 人口迁移

- 第三节 人口容量

- 问题研究 如何看待农民工现象

- 第二章 乡村和城镇

- 第一节 乡村和城镇空间结构

- 第二节 城镇化

- 第三节 地域文化与城乡景观

- 问题研究 从市中心到郊区,你选择住在哪里

- 第三章 产业区位因素

- 第一节 农业区位因素及其变化

- 第二节 工业区位因素及其变化

- 第三节 服务业区位因素及其变化

- 问题研究 实体商店何去何从

- 第四章 交通运输布局与区域发展

- 第一节 区域发展对交通运输布局的影响

- 第二节 交通运输布局对区域发展的影响

- 问题研究 城市交通如何疏堵

- 第五章 环境与发展

- 第一节 人类面临的主要环境问题

- 第二节 走向人地协调——可持续发展

- 第三节 中国国家发展战略举例

- 问题研究 低碳食品知多少