第五单元 课题3 利用化学方程式的简单计算(含解析)—2022-2023学年九年级化学上册最新命题导向假期培优

文档属性

| 名称 | 第五单元 课题3 利用化学方程式的简单计算(含解析)—2022-2023学年九年级化学上册最新命题导向假期培优 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 255.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-01-27 21:22:56 | ||

图片预览

文档简介

第五单元 化学方程式

课题3 利用化学方程式的简单计算

一、单选题

1.在反应A+3B=2C+3D中,已知A和B的相对分子质量之比为7∶4,当2.8gA与一定量B恰好完全反应后,生成3.6gD,则C的质量为 ( )

A.1.6g B.0.8g C.4g D.2g

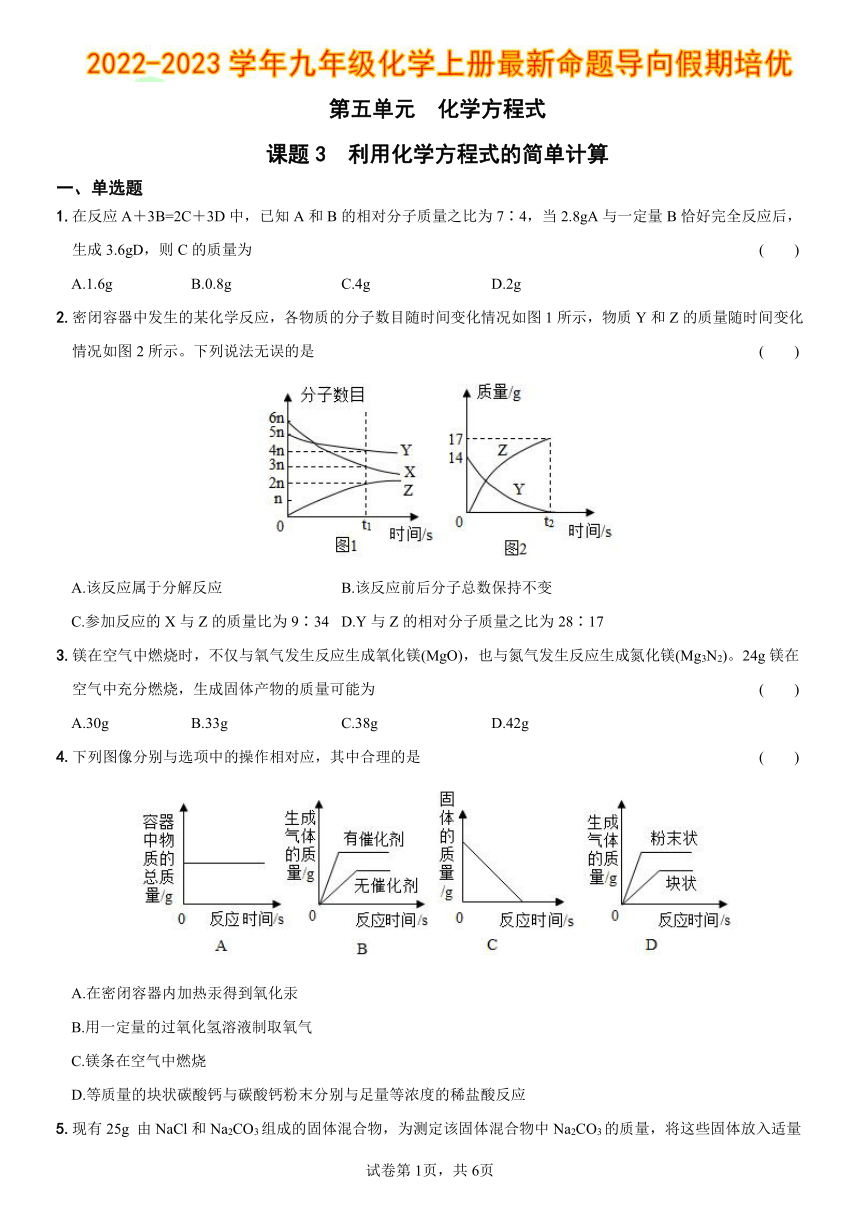

2.密闭容器中发生的某化学反应,各物质的分子数目随时间变化情况如图1所示,物质Y和Z的质量随时间变化情况如图2所示。下列说法无误的是 ( )

A.该反应属于分解反应 B.该反应前后分子总数保持不变

C.参加反应的X与Z的质量比为9∶34 D.Y与Z的相对分子质量之比为28∶17

3.镁在空气中燃烧时,不仅与氧气发生反应生成氧化镁(MgO),也与氮气发生反应生成氮化镁(Mg3N2)。24g镁在空气中充分燃烧,生成固体产物的质量可能为 ( )

A.30g B.33g C.38g D.42g

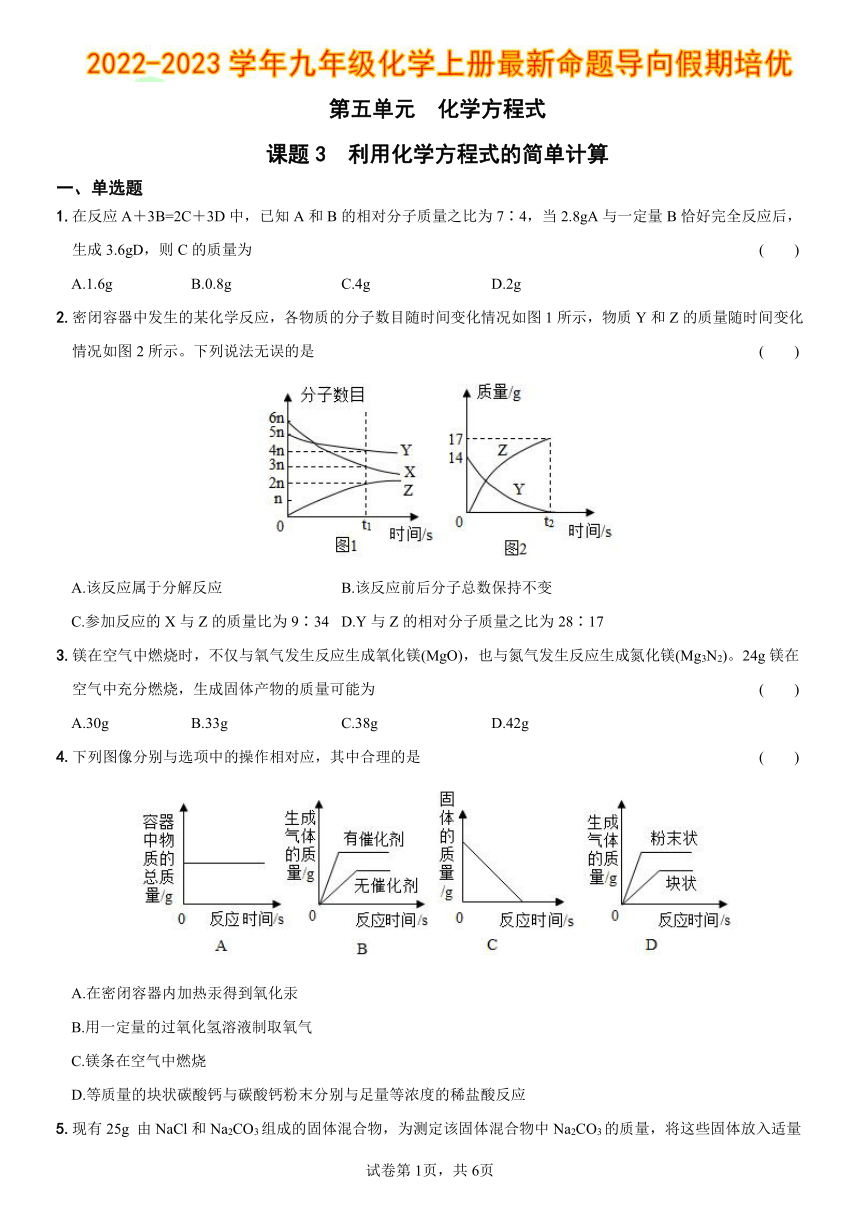

4.下列图像分别与选项中的操作相对应,其中合理的是 ( )

A.在密闭容器内加热汞得到氧化汞

B.用一定量的过氧化氢溶液制取氧气

C.镁条在空气中燃烧

D.等质量的块状碳酸钙与碳酸钙粉末分别与足量等浓度的稀盐酸反应

5.现有25g 由NaCl和Na2CO3组成的固体混合物,为测定该固体混合物中Na2CO3的质量,将这些固体放入适量的稀盐酸中恰好完全反应,蒸发、晾干后得到固体27.2g。则该固体混合物中Na2CO3的质量为 ( )

A.2.2 g B.5.3 g C.10.6 g D.22 g

6.已知: 。一定质量的 和CuO的混合物加热一段时间后,将生成的气体通入到浓硫酸(可以吸收水蒸气)中,增重1.8g,已知剩余固体的质量为25.8g,剩余固体中Cu元素的质量为19.2g,下列说法错误的是 ( )

A.剩余固体为混合物

B.剩余固体中 的质量为9.8g

C.原混合物中与CuO质量比为29∶2

D.原混合物中Cu元素的质量为19.2g

7.水垢中一般含,可能含有 (不考虑其他杂质)。已知:①受热分解均生成两种氧化物,且各元素化合价不变。②浓硫酸能够吸收水分。某同学取不含结晶水的水垢样品进行研究(过程如图),下列说法正确的是 ( )

A.样品可能含 B.样品一定含

C.样品灼烧生成气体2.82g D.样品中和的质量比为5∶21

8.某兴趣小组研究氧化铜和铜的固体混合物,现取18g该混合物于烧杯中,将125g稀硫酸平分5次加入到烧杯中,充分反应,记录相关数据如表所示: ( )

实验次数 第一次 第二次 第三次 第四次 第五次

加入稀硫酸的质量/g 25 25 25 25 25

剩余固体的质量/g 16 a 12 10.8 10.8

下列说法错误的是A.a=14 B.第四次实验后稀硫酸无剩余

C.稀硫酸中硫酸的质量分数是9.8% D.固体混合物中氧化铜的质量分数40%

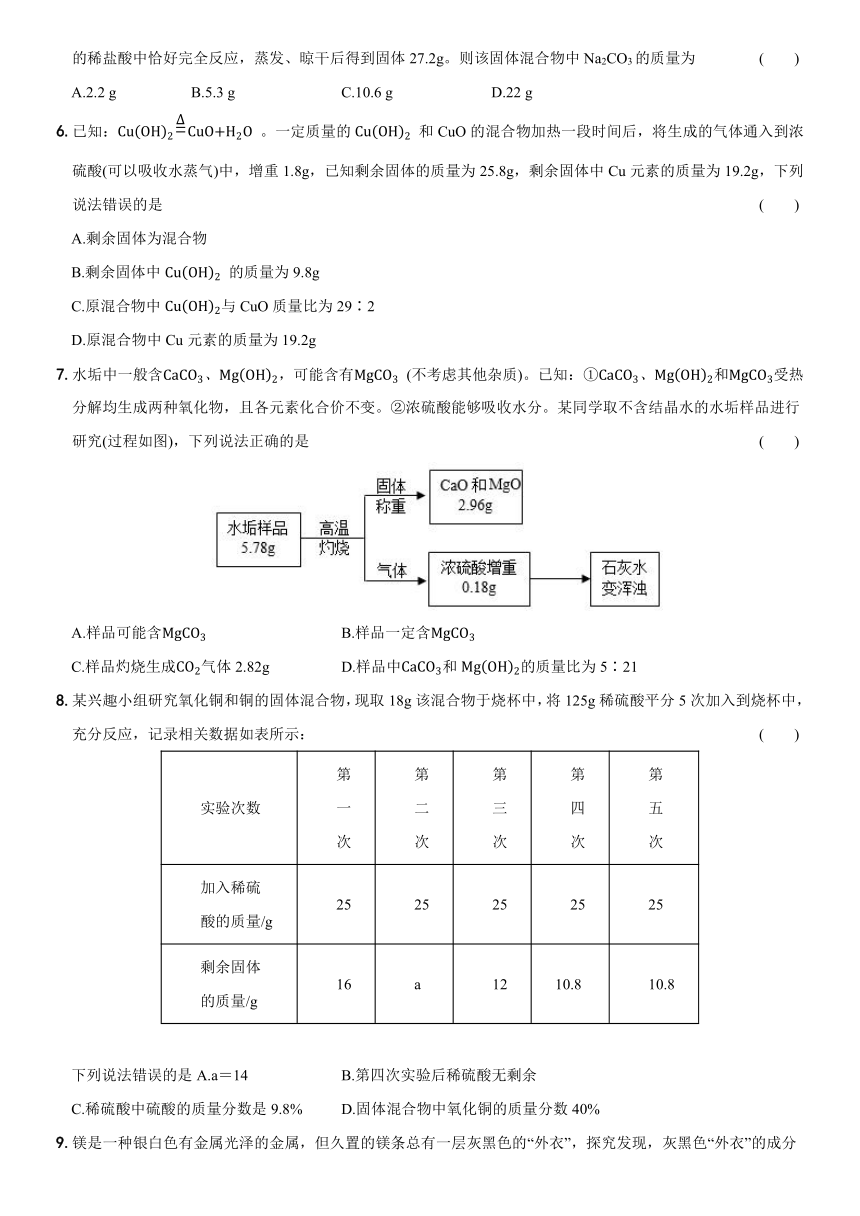

9.镁是一种银白色有金属光泽的金属,但久置的镁条总有一层灰黑色的“外衣”,探究发现,灰黑色“外衣”的成分是碱式碳酸镁晶体,化学式为:xMgCO3 yMg(OH)2 zH2O;为精确测量碱式碳酸镁晶体的组成,兴趣小组同学取4.66g该晶体用热重分析仪对进行加热,使得各成分在不同温度下逐个分解。已知:加热首先失去结晶水,相同条件下,Mg(OH)2受热分解的温度比MgCO3分解的温度更低,测定剩余固体质量与分解温度之间关系(如下图所示),通过分析计算,下列选项中错误的是 ( )

A.晶体中结晶水的质量为0.72g

B.t4~t5段中,固体为MgO和MgCO3

C.t5~t6段反应的化学方程式为:MgCO3=MgO+CO2↑

D.根据图中数据计算可以得出x、y、z的比值

10.在反应A+3B═2C+3D中,2.3gA与一定量的B完全反应生成4.4gC和2.7gD,已知C的相对分子质量是44,则B的相对分子质量是 ( )

A.24 B.32 C.48 D.96

二、填空与简答题

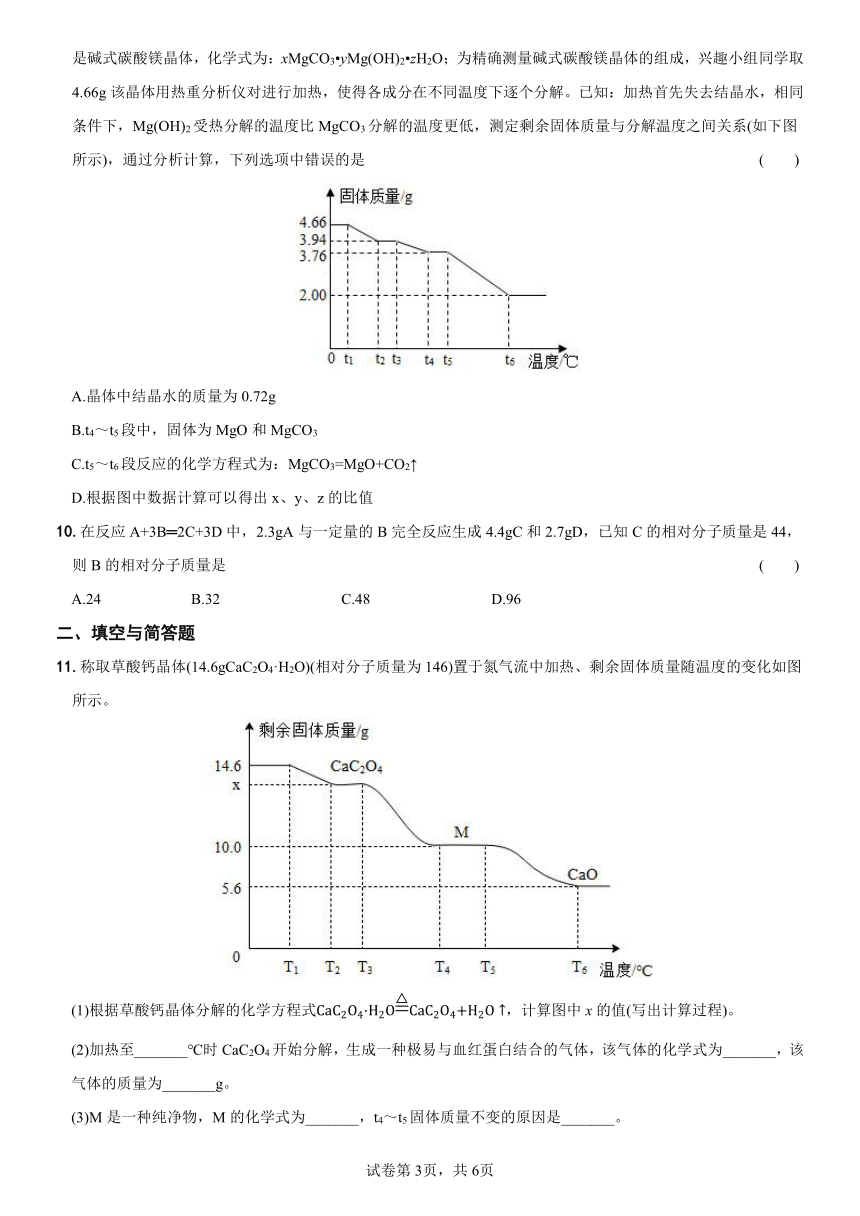

11.称取草酸钙晶体(14.6gCaC2O4·H2O)(相对分子质量为146)置于氮气流中加热、剩余固体质量随温度的变化如图所示。

(1)根据草酸钙晶体分解的化学方程式,计算图中x的值(写出计算过程)。

(2)加热至_______℃时CaC2O4开始分解,生成一种极易与血红蛋白结合的气体,该气体的化学式为_______,该气体的质量为_______g。

(3)M是一种纯净物,M的化学式为_______,t4~t5固体质量不变的原因是_______。

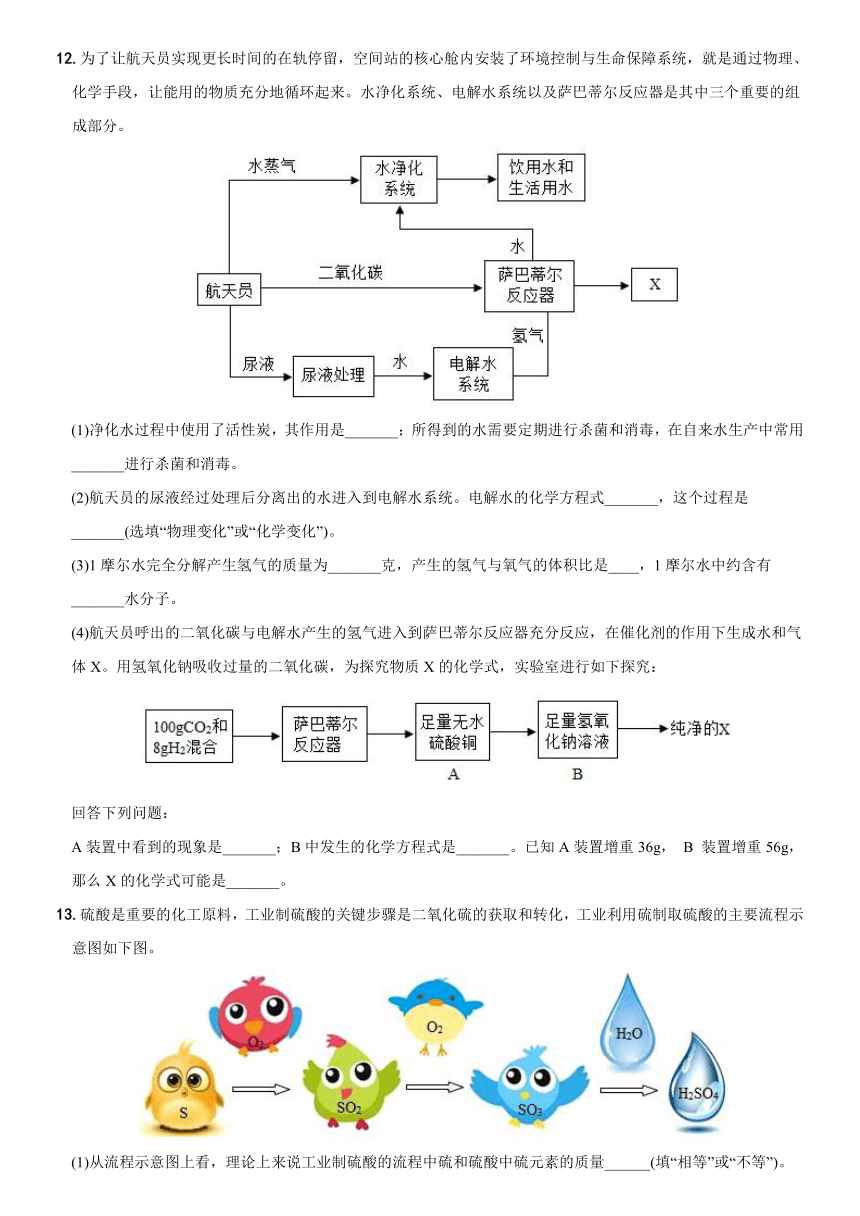

12.为了让航天员实现更长时间的在轨停留,空间站的核心舱内安装了环境控制与生命保障系统,就是通过物理、化学手段,让能用的物质充分地循环起来。水净化系统、电解水系统以及萨巴蒂尔反应器是其中三个重要的组成部分。

(1)净化水过程中使用了活性炭,其作用是_______;所得到的水需要定期进行杀菌和消毒,在自来水生产中常用_______进行杀菌和消毒。

(2)航天员的尿液经过处理后分离出的水进入到电解水系统。电解水的化学方程式_______,这个过程是_______(选填“物理变化”或“化学变化”)。

(3)1摩尔水完全分解产生氢气的质量为_______克,产生的氢气与氧气的体积比是____,1摩尔水中约含有_______水分子。

(4)航天员呼出的二氧化碳与电解水产生的氢气进入到萨巴蒂尔反应器充分反应,在催化剂的作用下生成水和气体X。用氢氧化钠吸收过量的二氧化碳,为探究物质X的化学式,实验室进行如下探究:

回答下列问题:

A装置中看到的现象是_______;B中发生的化学方程式是_______。已知A装置增重36g, B 装置增重56g,那么X的化学式可能是_______。

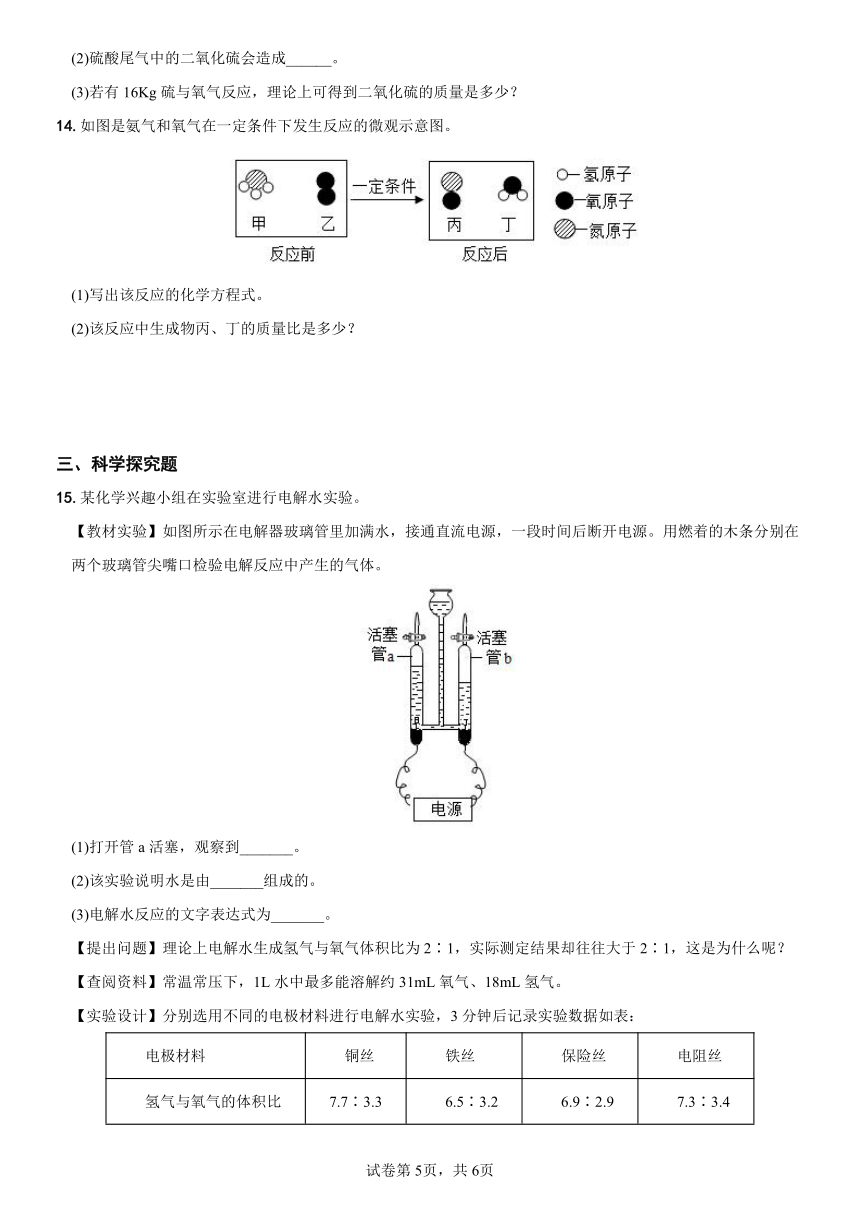

13.硫酸是重要的化工原料,工业制硫酸的关键步骤是二氧化硫的获取和转化,工业利用硫制取硫酸的主要流程示意图如下图。

(1)从流程示意图上看,理论上来说工业制硫酸的流程中硫和硫酸中硫元素的质量______(填“相等”或“不等”)。

(2)硫酸尾气中的二氧化硫会造成______。

(3)若有16Kg硫与氧气反应,理论上可得到二氧化硫的质量是多少?

14.如图是氨气和氧气在一定条件下发生反应的微观示意图。

(1)写出该反应的化学方程式。

(2)该反应中生成物丙、丁的质量比是多少?

三、科学探究题

15.某化学兴趣小组在实验室进行电解水实验。

【教材实验】如图所示在电解器玻璃管里加满水,接通直流电源,一段时间后断开电源。用燃着的木条分别在两个玻璃管尖嘴口检验电解反应中产生的气体。

(1)打开管a活塞,观察到_______。

(2)该实验说明水是由_______组成的。

(3)电解水反应的文字表达式为_______。

【提出问题】理论上电解水生成氢气与氧气体积比为2∶1,实际测定结果却往往大于2∶1,这是为什么呢?

【查阅资料】常温常压下,1L水中最多能溶解约31mL氧气、18mL氢气。

【实验设计】分别选用不同的电极材料进行电解水实验,3分钟后记录实验数据如表:

电极材料 铜丝 铁丝 保险丝 电阻丝

氢气与氧气的体积比 7.7∶3.3 6.5∶3.2 6.9∶2.9 7.3∶3.4

【讨论交流】下列关于电解水实验的说法中,正确的是_______(填字母,双选)。

A.氢气与氧气在水中溶解能力不同,可能影响测得的气体体积比

B.铜丝作为电极时,测得的氢气与氧气的体积比最接近2∶1

C.选用不同的电极材料进行实验,可能影响测得的气体体积比

【数据计算】

(4)水的相对分子质量为_______。

(5)水中氢元素与氧元素的质量比为_______。

(6)根据反应前后元素种类和质量不变的规律,将18g水完全电解产生氢气的质量为____g。

16.为验证质量守恒定律,某兴趣小组做了以下实验进行探究。

实验一:将10g水加入10g酒精中,一段时间后,称量混合液,质量仍为20g。

(1)该实验______(填“能”或“不能”)验证质量守恒定律,原因是______。

实验二:如图1,用细铜丝吊着一根长玻璃棒,两端分别绕上粗铜丝,并使玻璃棒保持水平,然后用酒精灯给a端铜丝加热1~2分钟。

(2)冷却后,观察到铜丝变黑、玻璃棒______(填“a”或“b”)端下沉。

实验三:称取镁条和石棉网的质量为m1(如图2所示),然后在空气中点燃镁条;反应结束后将所得物质与石棉网一起再次称量,质量为m2。

(3)镁条燃烧的现象是______,写出该反应的化学方程式______。

(4)根据质量守恒定律可知:生成氧化镁的质量大于参加反应的镁条的质量;而实验事实是m2<m1,原因是______。

【分析与总结】

(5)根据以上实验可知,验证质量守恒定律时,对于有气体参加的反应,应在______容器中进行实验。

【拓展实验】兴趣小组按如图3装置改进实验,验证了质量守恒定律,却发现产物白色固体中还有少量黄色固体。

查阅资料得知:镁能与氮气剧烈反应生成黄色的氮化镁(Mg3N2)固体。

【反思与交流】

(6)空气中N2的含量远大于O2的含量,而镁条在空气中燃烧生成的MgO却远多于Mg3N2,原因是______。

(7)2.40g镁条在某氧气和氮气的混合气中完全燃烧,所得固体质量取值范围______。

试卷第5页,共6页

【参考答案及解析】

1.C

【详解】根据反应A+3B=2C+3D中,已知A和B的相对分子质量之比为7∶4。

设2.8gA与B反应的质量为x。

根据质量守恒定律产生C的质量:2.8g+4.8g-3.6g=4g。

故选:C。

2.D

【详解】A、由图1可知,至t1时刻,X、Y分子数目减少,说明X、Y是反应物,Z分子数目增多,说明Z是生成物,该反应符合“多变一”的特征,属于化合反应,故选项A说法错误;

B、分子数目关系可以表示化学方程式中的化学计量数关系,t1时刻,X参与反应的分子数目:6n-3n=3n;Y参与反应的分子数目:5n-4n=n;Z参与反应的分子数目为:2n;此反应可以表示为:3X+Y=2Z,则该反应前后分子总数减少,故选项B说法错误;

C、由图2可知:至t2时刻,参与反应Y的质量为14g,反应生成Z的质量为17g,则X参与反应的质量为17g-14g=3g;参加反应的X与Z的质量比为3:17,故选项C说法错误;

D、Y与Z物质变化的质量比为14:17,化学计量数之比为1:2;由于物质变化的质量=化学计量数×相对分子质量,故Y与Z的相对分子质量之比为28∶17,故选项D说法正确;

故选:D。

3.C

【详解】设Mg燃烧后完全转化为MgO质量为x,完全转化为Mg3N2质量为y

x=40g,y≈33.3g

则24gMg在空气中充分燃烧,生成的固体质量应在33.3g-40g之间,结合选项可知38g符合题意;

故选C。

4.A

【详解】A、化学反应遵循质量守恒定律,反应前后物质的总质量不变,故A正确;

B、催化剂只改变反应速率,不会改变生成物的量,故B错误;

C、镁燃烧生成氧化镁,生成的氧化镁的质量等于反应的镁的质量加上氧气的质量,故固体的质量增大,直到反应停止,故C错误;

D、粉末状的碳酸钙与稀盐酸的接触面积大,反应速率快,但块状碳酸钙与碳酸钙粉末的质量相等,所以生成的二氧化碳的质量相等,故D错误。

故选A。

5.D

【详解】25g是由NaCl和Na2CO3组成的固体混合物,放入适量的稀盐酸中恰好完全反应,说明Na2CO3和稀盐酸反应后无剩余,根据Na2CO3和稀盐酸反应,生成氯化钠、二氧化碳气体和水,所以溶液中存在的物质是:水和本身存在的和生成的NaCl,因此蒸发、晾干后得到固体是氯化钠。

设原固体混合物Na2CO3的质量为x,生成氯化钠的质量为y,

,解得y=1.1x,

原固体混合物中NaCl的质量为25-x,因为放入适量的稀盐酸中恰好完全反应,蒸发、晾干后得到固体27.2g,所以1.1x+25g-x=27.2g,因此x=22g,故该固体混合物中Na2CO3的质量为22g;

故选D。

6.C

【分析】将一定质量的氢氧化铜和氧化铜混合物加热一段时间后,将生成的气体通入到浓硫酸(可以吸收水蒸气)中,增重1.8g,可知增重的质量为水的质量,而水中的氢元素全部来自氢氧化铜,则1.8g水中的氢元素质量为 ,则加热过程中分解的氢氧化铜的质量为,加热氢氧化铜后的生成的氧化铜质量为 ;

【详解】A、因为剩余固体中铜元素的质量为19.2g,假如剩余固体全是氧化铜,则含有19.2g铜的氧化铜质量为 <25.8g,说明剩余固体中还含有氢氧化铜,故该固体为混合物,故A正确;

B、设剩余固体中氢氧化铜质量为x,氧化铜质量为y,根据剩余固体的质量为25.8g,剩余固体中Cu元素的质量为19.2g可得 ,解得 ,故B正确;

C、根据分析,受热分解的氢氧化铜质量为9.8g;而根据B项计算,未分解的氢氧化铜质量为9.8g,即原混合物中氢氧化铜质量为 ;根据质量守恒定律可知,化学反应前后物质总质量不变,则原混合物的总质量为 ,则原混合物中氧化铜质量为 ,则原混合物中氢氧化铜和氧化铜的质量之比为 ,故C错误;

D、根据质量守恒定律可知,化学反应前后元素种类和元素质量不变。而反应后剩余固体中铜元素的质量为19.2g,则原混合物中铜元素的质量也为19.2g,故D正确;

故选C。

7.B

【详解】A、浓硫酸能够吸收水分,浓硫酸增重的质量即为氢氧化镁分解生成水的质量,所以生成水的质量是0.18g;

设氢氧化镁的质量为,同时生成氧化镁的质量为

,解得

,解得

假设该水垢中不含碳酸镁,碳酸钙在高温的条件下分解为氧化钙和二氧化碳,所以氧化钙的质量=2.96g-0.4g=2.56g,

设碳酸钙的质量为

,解得

由质量守恒定律可知,该水垢灼烧生成气体的质量为5.78g-2.96g-0.18g=2.64g;

设生成2.64g二氧化碳需要碳酸钙的质量为

,解得

4.57g 6g,根据氧化钙的质量计算出碳酸钙的质量和根据二氧化碳计算出的碳酸钙的质量不相等,所以样品中一定含有,此选项错误。

B、样品中一定含有,此选项正确;

C、由质量守恒定律可知,该水垢灼烧生成气体的质量为5.78g-2.96g-0.18g=2.64g,此选项错误;

D、碳酸钙与碳酸镁的质量=5.78g-0.58g=5.2g

设碳酸钙的质量为,则碳酸镁的质量为5.2g-

生成气体的质量为5.78g-2.96g-0.18g=2.64g

所以,解得

样品中CaCO3和Mg(OH)2的质量比=1g∶0.58g=50∶29,此选项错误;

故选B。

8.B

【详解】A、铜与硫酸不反应,氧化铜与硫酸反应生成硫酸铜和水,从表中的数据,第1次加入25g稀硫酸,固体质量减少了18g-16=2g;第3次加入25g稀硫酸,固体质量共减少了18g-12g=6g;正好是第1次的3倍;第4次加入25g稀硫酸,固体质量共减少了12g-10.8g=1.2g,说明混合物中氧化铜已经完全反应;故每25g稀硫酸可与2g氧化铜恰好反应,第2次加入25g稀硫酸,参加反应氧化铜还是2g,所以a=16g-2g=14g,故选项说法正确;

B、第4次加入25g稀硫酸,固体质量共减少了12g-10.8g=1.2g,说明混合物中氧化铜已经完全反应,有上述可知,25g的稀硫酸和2g氧化铜恰好完全反应,第四次质量仅减少了1.2g,说明第四次加入稀硫酸有剩余,故选项说法错误;

C、25g稀硫酸中H2SO4的质量分数为x

x=9.8%,稀硫酸中硫酸的质量分数是9.8%,故选项说法正确;

D、根据图示可知,参加反应的氧化铜的质量为18g-10.8g=7.2g,固体混合物中氧化铜的质量分数为:,故选项说法正确。

故选:B。

9.C

【详解】A、由题干可知加热首先失去结晶水,则t1~t2阶段为失去结晶水的过程,结晶水的质量=4.66g-3.94g=0.72g,故选项正确;

B、t3~t4阶段是氢氧化镁分解过程,所以到t4时,氢氧化镁已经完全分解,碳酸镁还没有开始分解,所以t4~t5阶段含有的固体是氧化镁和碳酸镁,故选项正确;

C、t5~t6段是碳酸镁的分解过程,方程式为: ,故选项错误;

D、根据图中可计算出结晶水的质量,氢氧化镁生成水的质量,碳酸镁生成二氧化碳的质量,根据方程式可计算出晶体中氢氧化镁的质量和碳酸镁的质量,即可计算出x、y、z的比值,故选项正确。

故选C

10.B

【详解】依据质量守恒定律,反应前后质量总和相等,所以参加反应的A和B的质量和等于生成物C和D的质量和,故参加反应的B的质量为:4.4g+2.7g﹣2.3g=4.8g;

设B的相对分子质量为x

解得x=32,

故选:B。

11.(1)由图像可看出,T2℃时,晶体全部失去结晶水,14.6gCaC2O4·H2O中含有结晶水的质量为:=1.8g,所以x=14.6-1.8=12.8

(2) T3 CO 2.8

(3) CaCO3 草酸钙已完全分解,但尚未达到碳酸钙的分解温度

【详解】(1)见答案;

(2)据图可知,加热至T3℃时,CaC2O4开始分解,根据质量守恒定律可得,反应的化学方程式为:CaC2O4CaCO3+CO↑,该气体为一氧化碳;生成一氧化碳的质量=12.8g-10.0g=2.8g;

(3)根据CaC2O4CaCO3+CO↑可知,M的化学式为:CaCO3,因物质分解需要达到一定的温度,固体质量不变时可说明碳酸钙没有分解,所以t4~t5固体质量不变的原因是:草酸钙已完全分解,但尚未达到碳酸钙的分解温度。

12. 吸附作用 氯气 化学变化 2 2:1 无水硫酸铜变为蓝色 CH4

【详解】(1)活性炭在自来水厂净化水的过程中起到的作用是吸附作用;自来水生产中常向水中通入氯气进行杀菌和消毒。

(2)电解水是水在通电条件下生成氢气和氧气,化学方程式为;该变化中有新物质生成,故这个过程是化学变化。

(3)摩尔质量即1摩尔物质的质量,在数值上等于其相对分子质量,根据上一问电解水方程式可知,1摩尔水分解产生1摩尔氢气,且氢气的摩尔质量为2g/mol,故1摩尔水完全分解产生2g氢气。产生的氢气与氧气的体积比是2:1。1摩尔水有1个阿伏伽德罗常数个水分子,即约6.02×1023个水分子。

(4)已知A中无水硫酸铜为白色固体,航天员呼出的二氧化碳与电解水产生的氢气进入到萨巴蒂尔反应器充分反应,在催化剂的作用下生成水和气体X,混合气体通过A时,无水硫酸铜遇水会变为蓝色,二氧化碳通过后进入B装置,与B装置中氢氧化钠反应生成碳酸钠和水,化学方程式为。已知A装置增重36g, A装置发生的变化是硫酸铜吸水的物理变化,则A装置增重的36g为水的质量; B装置内是二氧化碳和氢氧化钠生成碳酸钠和水的反应, B 装置增重56g为与氢氧化钠反应的二氧化碳的质量。题目已知共100g二氧化碳,有56g进入B装置,则说明有萨巴蒂尔反应器中有44g二氧化碳和8g氢气恰好完全反应,据可知,X的质量为16g,44g二氧化碳中含有碳元素质量为、氧元素的质量为44g-12g=32g,36g水中含有氢元素的质量为,氧元素的质量为36g-4g=32g,根据质量守恒定律反应前后元素质量不变可知,氧元素反应前后均为32g,则X中不含有氧元素。碳元素反应前为12g,氢元素反应前为8g反应后水中只有4g,则X中含有12g碳元素和4g氢元素,且X总质量为16g,X中碳、氢的原子个数比=,故X的化学式是CH4。

13.(1)相等

(2)大气污染,导致酸雨

(3)解:设理论上可得到二氧化硫的质量为x,

x=32kg,

答:理论上可得到二氧化硫的质量是32kg。

【解析】(1)根据质量守恒定律可知,化学反应前后元素的质量不变,所以理论上来说工业制硫酸的流程中硫和硫酸中硫元素的质量相等;

(2)硫酸工业的尾气中含有少量SO2,若直接排放会污染空气,并导致硫酸型酸雨;

(3)见答案。

14.(1)

(2)(30×4)∶(18×6)=10∶9

【分析】(1)甲为NH3,乙为O2,丙为NO,丁为H2O,反应的化学方程式为;

(2)依据反应方程式,丙和丁的质量比为(30×4)∶(18×6)=10∶9。

15. 燃着的木条烧得更旺 氢元素和氧元素

AC 18 1∶8 2

【详解】[教材实验]

a管和b管的气体体积之比约为1∶2,所以a管生成的气体为氧气,氧气具有助燃性,打开a管活塞,燃着的木条燃烧更旺;

水电解生成氢气和氧气,氢气中含有氢元素,氧气中含有氧元素,反应前后元素种类不变,反应物只有水,所以水由氢元素和氧元素组成;

电解水反应的文字表达式为。

[谈论交流]

A、根据资料可知常温常压下,1L水中最多能溶解约31mL氧气而只能溶解18ml氢气,所以氢气和氧气的体积比往往大于2∶1,选项正确;

B、铜丝作为电极时,测得的氢气与氧气的体积比为7.7∶3.3,大于2∶1,铁丝作为电极时,测得的氢气与氧气的体积比最接近2∶1,选项错误;

C、根据表中数据可知,不同电极对氢气和氧气产生的体积之比均不同,选项正确。

故选AC。

[数据计算]

水的相对分子质量为。

水中氢元素与氧元素的质量比为。

设生成氢气的质量为。

16.(1) 不能 水和酒精没有发生化学反应

(2)a

(3) 发出耀眼的白光,放热,生成白色固体 2Mg+O22MgO

(4)反应生成的部分氧化镁扩散到空气中

(5)密闭

(6)相同条件下氧气比氮气更活泼

(7)大于3.33g小于4g

【详解】(1)该实验不能验证质量守恒定律,原因是水和酒精混合,没有发生化学反应,故填:不能;水和酒精没有发生化学反应;

(2)加热a端的粗铜丝,铜与空气中的氧气反应生成氧化铜,由质量守恒定律可知,生成物的氧化铜的质量大于原来铜的质量,b端铜丝的质量不变,则玻璃棒a端下沉,故填:a;

(3)镁和空气中的氧气在点燃的条件下反应生成氧化镁,可观察到的现象是发出耀眼的白光,放出大量的热,生成白色固体,故填:发出耀眼的白光,放热,生成白色固体;

2Mg+O22MgO;

(4)镁条燃烧生成的部分氧化镁扩散到空气中,使得生成物收集不全,导致生成的固体的质量小于镁条的质量,故填:反应生成的部分氧化镁扩散到空气中;

(5)根据以上实验可知,验证质量守恒定律时,对于有气体参加的反应,应称量所有反应物的质量,则应在密闭容器中进行实验,故填:密闭;

(6)空气中N2的含量远大于O2的含量,而镁条在空气中燃烧生成的MgO却远多于Mg3N2,原因是相同条件下,氧气比氮气更活泼,镁条更容易与氧气反应,故填:相同条件下氧气比氮气更活泼;

(7)若镁条只与氧气反应,设生成氧化镁的质量为x,

若镁条只与氮气反应,设生成氮化镁的质量为y,

则2.40g镁条在某氧气和氮气的混合气中完全燃烧,所得固体质量取值范围大于3.33g小于4g,故填:大于3.33g小于4g。

课题3 利用化学方程式的简单计算

一、单选题

1.在反应A+3B=2C+3D中,已知A和B的相对分子质量之比为7∶4,当2.8gA与一定量B恰好完全反应后,生成3.6gD,则C的质量为 ( )

A.1.6g B.0.8g C.4g D.2g

2.密闭容器中发生的某化学反应,各物质的分子数目随时间变化情况如图1所示,物质Y和Z的质量随时间变化情况如图2所示。下列说法无误的是 ( )

A.该反应属于分解反应 B.该反应前后分子总数保持不变

C.参加反应的X与Z的质量比为9∶34 D.Y与Z的相对分子质量之比为28∶17

3.镁在空气中燃烧时,不仅与氧气发生反应生成氧化镁(MgO),也与氮气发生反应生成氮化镁(Mg3N2)。24g镁在空气中充分燃烧,生成固体产物的质量可能为 ( )

A.30g B.33g C.38g D.42g

4.下列图像分别与选项中的操作相对应,其中合理的是 ( )

A.在密闭容器内加热汞得到氧化汞

B.用一定量的过氧化氢溶液制取氧气

C.镁条在空气中燃烧

D.等质量的块状碳酸钙与碳酸钙粉末分别与足量等浓度的稀盐酸反应

5.现有25g 由NaCl和Na2CO3组成的固体混合物,为测定该固体混合物中Na2CO3的质量,将这些固体放入适量的稀盐酸中恰好完全反应,蒸发、晾干后得到固体27.2g。则该固体混合物中Na2CO3的质量为 ( )

A.2.2 g B.5.3 g C.10.6 g D.22 g

6.已知: 。一定质量的 和CuO的混合物加热一段时间后,将生成的气体通入到浓硫酸(可以吸收水蒸气)中,增重1.8g,已知剩余固体的质量为25.8g,剩余固体中Cu元素的质量为19.2g,下列说法错误的是 ( )

A.剩余固体为混合物

B.剩余固体中 的质量为9.8g

C.原混合物中与CuO质量比为29∶2

D.原混合物中Cu元素的质量为19.2g

7.水垢中一般含,可能含有 (不考虑其他杂质)。已知:①受热分解均生成两种氧化物,且各元素化合价不变。②浓硫酸能够吸收水分。某同学取不含结晶水的水垢样品进行研究(过程如图),下列说法正确的是 ( )

A.样品可能含 B.样品一定含

C.样品灼烧生成气体2.82g D.样品中和的质量比为5∶21

8.某兴趣小组研究氧化铜和铜的固体混合物,现取18g该混合物于烧杯中,将125g稀硫酸平分5次加入到烧杯中,充分反应,记录相关数据如表所示: ( )

实验次数 第一次 第二次 第三次 第四次 第五次

加入稀硫酸的质量/g 25 25 25 25 25

剩余固体的质量/g 16 a 12 10.8 10.8

下列说法错误的是A.a=14 B.第四次实验后稀硫酸无剩余

C.稀硫酸中硫酸的质量分数是9.8% D.固体混合物中氧化铜的质量分数40%

9.镁是一种银白色有金属光泽的金属,但久置的镁条总有一层灰黑色的“外衣”,探究发现,灰黑色“外衣”的成分是碱式碳酸镁晶体,化学式为:xMgCO3 yMg(OH)2 zH2O;为精确测量碱式碳酸镁晶体的组成,兴趣小组同学取4.66g该晶体用热重分析仪对进行加热,使得各成分在不同温度下逐个分解。已知:加热首先失去结晶水,相同条件下,Mg(OH)2受热分解的温度比MgCO3分解的温度更低,测定剩余固体质量与分解温度之间关系(如下图所示),通过分析计算,下列选项中错误的是 ( )

A.晶体中结晶水的质量为0.72g

B.t4~t5段中,固体为MgO和MgCO3

C.t5~t6段反应的化学方程式为:MgCO3=MgO+CO2↑

D.根据图中数据计算可以得出x、y、z的比值

10.在反应A+3B═2C+3D中,2.3gA与一定量的B完全反应生成4.4gC和2.7gD,已知C的相对分子质量是44,则B的相对分子质量是 ( )

A.24 B.32 C.48 D.96

二、填空与简答题

11.称取草酸钙晶体(14.6gCaC2O4·H2O)(相对分子质量为146)置于氮气流中加热、剩余固体质量随温度的变化如图所示。

(1)根据草酸钙晶体分解的化学方程式,计算图中x的值(写出计算过程)。

(2)加热至_______℃时CaC2O4开始分解,生成一种极易与血红蛋白结合的气体,该气体的化学式为_______,该气体的质量为_______g。

(3)M是一种纯净物,M的化学式为_______,t4~t5固体质量不变的原因是_______。

12.为了让航天员实现更长时间的在轨停留,空间站的核心舱内安装了环境控制与生命保障系统,就是通过物理、化学手段,让能用的物质充分地循环起来。水净化系统、电解水系统以及萨巴蒂尔反应器是其中三个重要的组成部分。

(1)净化水过程中使用了活性炭,其作用是_______;所得到的水需要定期进行杀菌和消毒,在自来水生产中常用_______进行杀菌和消毒。

(2)航天员的尿液经过处理后分离出的水进入到电解水系统。电解水的化学方程式_______,这个过程是_______(选填“物理变化”或“化学变化”)。

(3)1摩尔水完全分解产生氢气的质量为_______克,产生的氢气与氧气的体积比是____,1摩尔水中约含有_______水分子。

(4)航天员呼出的二氧化碳与电解水产生的氢气进入到萨巴蒂尔反应器充分反应,在催化剂的作用下生成水和气体X。用氢氧化钠吸收过量的二氧化碳,为探究物质X的化学式,实验室进行如下探究:

回答下列问题:

A装置中看到的现象是_______;B中发生的化学方程式是_______。已知A装置增重36g, B 装置增重56g,那么X的化学式可能是_______。

13.硫酸是重要的化工原料,工业制硫酸的关键步骤是二氧化硫的获取和转化,工业利用硫制取硫酸的主要流程示意图如下图。

(1)从流程示意图上看,理论上来说工业制硫酸的流程中硫和硫酸中硫元素的质量______(填“相等”或“不等”)。

(2)硫酸尾气中的二氧化硫会造成______。

(3)若有16Kg硫与氧气反应,理论上可得到二氧化硫的质量是多少?

14.如图是氨气和氧气在一定条件下发生反应的微观示意图。

(1)写出该反应的化学方程式。

(2)该反应中生成物丙、丁的质量比是多少?

三、科学探究题

15.某化学兴趣小组在实验室进行电解水实验。

【教材实验】如图所示在电解器玻璃管里加满水,接通直流电源,一段时间后断开电源。用燃着的木条分别在两个玻璃管尖嘴口检验电解反应中产生的气体。

(1)打开管a活塞,观察到_______。

(2)该实验说明水是由_______组成的。

(3)电解水反应的文字表达式为_______。

【提出问题】理论上电解水生成氢气与氧气体积比为2∶1,实际测定结果却往往大于2∶1,这是为什么呢?

【查阅资料】常温常压下,1L水中最多能溶解约31mL氧气、18mL氢气。

【实验设计】分别选用不同的电极材料进行电解水实验,3分钟后记录实验数据如表:

电极材料 铜丝 铁丝 保险丝 电阻丝

氢气与氧气的体积比 7.7∶3.3 6.5∶3.2 6.9∶2.9 7.3∶3.4

【讨论交流】下列关于电解水实验的说法中,正确的是_______(填字母,双选)。

A.氢气与氧气在水中溶解能力不同,可能影响测得的气体体积比

B.铜丝作为电极时,测得的氢气与氧气的体积比最接近2∶1

C.选用不同的电极材料进行实验,可能影响测得的气体体积比

【数据计算】

(4)水的相对分子质量为_______。

(5)水中氢元素与氧元素的质量比为_______。

(6)根据反应前后元素种类和质量不变的规律,将18g水完全电解产生氢气的质量为____g。

16.为验证质量守恒定律,某兴趣小组做了以下实验进行探究。

实验一:将10g水加入10g酒精中,一段时间后,称量混合液,质量仍为20g。

(1)该实验______(填“能”或“不能”)验证质量守恒定律,原因是______。

实验二:如图1,用细铜丝吊着一根长玻璃棒,两端分别绕上粗铜丝,并使玻璃棒保持水平,然后用酒精灯给a端铜丝加热1~2分钟。

(2)冷却后,观察到铜丝变黑、玻璃棒______(填“a”或“b”)端下沉。

实验三:称取镁条和石棉网的质量为m1(如图2所示),然后在空气中点燃镁条;反应结束后将所得物质与石棉网一起再次称量,质量为m2。

(3)镁条燃烧的现象是______,写出该反应的化学方程式______。

(4)根据质量守恒定律可知:生成氧化镁的质量大于参加反应的镁条的质量;而实验事实是m2<m1,原因是______。

【分析与总结】

(5)根据以上实验可知,验证质量守恒定律时,对于有气体参加的反应,应在______容器中进行实验。

【拓展实验】兴趣小组按如图3装置改进实验,验证了质量守恒定律,却发现产物白色固体中还有少量黄色固体。

查阅资料得知:镁能与氮气剧烈反应生成黄色的氮化镁(Mg3N2)固体。

【反思与交流】

(6)空气中N2的含量远大于O2的含量,而镁条在空气中燃烧生成的MgO却远多于Mg3N2,原因是______。

(7)2.40g镁条在某氧气和氮气的混合气中完全燃烧,所得固体质量取值范围______。

试卷第5页,共6页

【参考答案及解析】

1.C

【详解】根据反应A+3B=2C+3D中,已知A和B的相对分子质量之比为7∶4。

设2.8gA与B反应的质量为x。

根据质量守恒定律产生C的质量:2.8g+4.8g-3.6g=4g。

故选:C。

2.D

【详解】A、由图1可知,至t1时刻,X、Y分子数目减少,说明X、Y是反应物,Z分子数目增多,说明Z是生成物,该反应符合“多变一”的特征,属于化合反应,故选项A说法错误;

B、分子数目关系可以表示化学方程式中的化学计量数关系,t1时刻,X参与反应的分子数目:6n-3n=3n;Y参与反应的分子数目:5n-4n=n;Z参与反应的分子数目为:2n;此反应可以表示为:3X+Y=2Z,则该反应前后分子总数减少,故选项B说法错误;

C、由图2可知:至t2时刻,参与反应Y的质量为14g,反应生成Z的质量为17g,则X参与反应的质量为17g-14g=3g;参加反应的X与Z的质量比为3:17,故选项C说法错误;

D、Y与Z物质变化的质量比为14:17,化学计量数之比为1:2;由于物质变化的质量=化学计量数×相对分子质量,故Y与Z的相对分子质量之比为28∶17,故选项D说法正确;

故选:D。

3.C

【详解】设Mg燃烧后完全转化为MgO质量为x,完全转化为Mg3N2质量为y

x=40g,y≈33.3g

则24gMg在空气中充分燃烧,生成的固体质量应在33.3g-40g之间,结合选项可知38g符合题意;

故选C。

4.A

【详解】A、化学反应遵循质量守恒定律,反应前后物质的总质量不变,故A正确;

B、催化剂只改变反应速率,不会改变生成物的量,故B错误;

C、镁燃烧生成氧化镁,生成的氧化镁的质量等于反应的镁的质量加上氧气的质量,故固体的质量增大,直到反应停止,故C错误;

D、粉末状的碳酸钙与稀盐酸的接触面积大,反应速率快,但块状碳酸钙与碳酸钙粉末的质量相等,所以生成的二氧化碳的质量相等,故D错误。

故选A。

5.D

【详解】25g是由NaCl和Na2CO3组成的固体混合物,放入适量的稀盐酸中恰好完全反应,说明Na2CO3和稀盐酸反应后无剩余,根据Na2CO3和稀盐酸反应,生成氯化钠、二氧化碳气体和水,所以溶液中存在的物质是:水和本身存在的和生成的NaCl,因此蒸发、晾干后得到固体是氯化钠。

设原固体混合物Na2CO3的质量为x,生成氯化钠的质量为y,

,解得y=1.1x,

原固体混合物中NaCl的质量为25-x,因为放入适量的稀盐酸中恰好完全反应,蒸发、晾干后得到固体27.2g,所以1.1x+25g-x=27.2g,因此x=22g,故该固体混合物中Na2CO3的质量为22g;

故选D。

6.C

【分析】将一定质量的氢氧化铜和氧化铜混合物加热一段时间后,将生成的气体通入到浓硫酸(可以吸收水蒸气)中,增重1.8g,可知增重的质量为水的质量,而水中的氢元素全部来自氢氧化铜,则1.8g水中的氢元素质量为 ,则加热过程中分解的氢氧化铜的质量为,加热氢氧化铜后的生成的氧化铜质量为 ;

【详解】A、因为剩余固体中铜元素的质量为19.2g,假如剩余固体全是氧化铜,则含有19.2g铜的氧化铜质量为 <25.8g,说明剩余固体中还含有氢氧化铜,故该固体为混合物,故A正确;

B、设剩余固体中氢氧化铜质量为x,氧化铜质量为y,根据剩余固体的质量为25.8g,剩余固体中Cu元素的质量为19.2g可得 ,解得 ,故B正确;

C、根据分析,受热分解的氢氧化铜质量为9.8g;而根据B项计算,未分解的氢氧化铜质量为9.8g,即原混合物中氢氧化铜质量为 ;根据质量守恒定律可知,化学反应前后物质总质量不变,则原混合物的总质量为 ,则原混合物中氧化铜质量为 ,则原混合物中氢氧化铜和氧化铜的质量之比为 ,故C错误;

D、根据质量守恒定律可知,化学反应前后元素种类和元素质量不变。而反应后剩余固体中铜元素的质量为19.2g,则原混合物中铜元素的质量也为19.2g,故D正确;

故选C。

7.B

【详解】A、浓硫酸能够吸收水分,浓硫酸增重的质量即为氢氧化镁分解生成水的质量,所以生成水的质量是0.18g;

设氢氧化镁的质量为,同时生成氧化镁的质量为

,解得

,解得

假设该水垢中不含碳酸镁,碳酸钙在高温的条件下分解为氧化钙和二氧化碳,所以氧化钙的质量=2.96g-0.4g=2.56g,

设碳酸钙的质量为

,解得

由质量守恒定律可知,该水垢灼烧生成气体的质量为5.78g-2.96g-0.18g=2.64g;

设生成2.64g二氧化碳需要碳酸钙的质量为

,解得

4.57g 6g,根据氧化钙的质量计算出碳酸钙的质量和根据二氧化碳计算出的碳酸钙的质量不相等,所以样品中一定含有,此选项错误。

B、样品中一定含有,此选项正确;

C、由质量守恒定律可知,该水垢灼烧生成气体的质量为5.78g-2.96g-0.18g=2.64g,此选项错误;

D、碳酸钙与碳酸镁的质量=5.78g-0.58g=5.2g

设碳酸钙的质量为,则碳酸镁的质量为5.2g-

生成气体的质量为5.78g-2.96g-0.18g=2.64g

所以,解得

样品中CaCO3和Mg(OH)2的质量比=1g∶0.58g=50∶29,此选项错误;

故选B。

8.B

【详解】A、铜与硫酸不反应,氧化铜与硫酸反应生成硫酸铜和水,从表中的数据,第1次加入25g稀硫酸,固体质量减少了18g-16=2g;第3次加入25g稀硫酸,固体质量共减少了18g-12g=6g;正好是第1次的3倍;第4次加入25g稀硫酸,固体质量共减少了12g-10.8g=1.2g,说明混合物中氧化铜已经完全反应;故每25g稀硫酸可与2g氧化铜恰好反应,第2次加入25g稀硫酸,参加反应氧化铜还是2g,所以a=16g-2g=14g,故选项说法正确;

B、第4次加入25g稀硫酸,固体质量共减少了12g-10.8g=1.2g,说明混合物中氧化铜已经完全反应,有上述可知,25g的稀硫酸和2g氧化铜恰好完全反应,第四次质量仅减少了1.2g,说明第四次加入稀硫酸有剩余,故选项说法错误;

C、25g稀硫酸中H2SO4的质量分数为x

x=9.8%,稀硫酸中硫酸的质量分数是9.8%,故选项说法正确;

D、根据图示可知,参加反应的氧化铜的质量为18g-10.8g=7.2g,固体混合物中氧化铜的质量分数为:,故选项说法正确。

故选:B。

9.C

【详解】A、由题干可知加热首先失去结晶水,则t1~t2阶段为失去结晶水的过程,结晶水的质量=4.66g-3.94g=0.72g,故选项正确;

B、t3~t4阶段是氢氧化镁分解过程,所以到t4时,氢氧化镁已经完全分解,碳酸镁还没有开始分解,所以t4~t5阶段含有的固体是氧化镁和碳酸镁,故选项正确;

C、t5~t6段是碳酸镁的分解过程,方程式为: ,故选项错误;

D、根据图中可计算出结晶水的质量,氢氧化镁生成水的质量,碳酸镁生成二氧化碳的质量,根据方程式可计算出晶体中氢氧化镁的质量和碳酸镁的质量,即可计算出x、y、z的比值,故选项正确。

故选C

10.B

【详解】依据质量守恒定律,反应前后质量总和相等,所以参加反应的A和B的质量和等于生成物C和D的质量和,故参加反应的B的质量为:4.4g+2.7g﹣2.3g=4.8g;

设B的相对分子质量为x

解得x=32,

故选:B。

11.(1)由图像可看出,T2℃时,晶体全部失去结晶水,14.6gCaC2O4·H2O中含有结晶水的质量为:=1.8g,所以x=14.6-1.8=12.8

(2) T3 CO 2.8

(3) CaCO3 草酸钙已完全分解,但尚未达到碳酸钙的分解温度

【详解】(1)见答案;

(2)据图可知,加热至T3℃时,CaC2O4开始分解,根据质量守恒定律可得,反应的化学方程式为:CaC2O4CaCO3+CO↑,该气体为一氧化碳;生成一氧化碳的质量=12.8g-10.0g=2.8g;

(3)根据CaC2O4CaCO3+CO↑可知,M的化学式为:CaCO3,因物质分解需要达到一定的温度,固体质量不变时可说明碳酸钙没有分解,所以t4~t5固体质量不变的原因是:草酸钙已完全分解,但尚未达到碳酸钙的分解温度。

12. 吸附作用 氯气 化学变化 2 2:1 无水硫酸铜变为蓝色 CH4

【详解】(1)活性炭在自来水厂净化水的过程中起到的作用是吸附作用;自来水生产中常向水中通入氯气进行杀菌和消毒。

(2)电解水是水在通电条件下生成氢气和氧气,化学方程式为;该变化中有新物质生成,故这个过程是化学变化。

(3)摩尔质量即1摩尔物质的质量,在数值上等于其相对分子质量,根据上一问电解水方程式可知,1摩尔水分解产生1摩尔氢气,且氢气的摩尔质量为2g/mol,故1摩尔水完全分解产生2g氢气。产生的氢气与氧气的体积比是2:1。1摩尔水有1个阿伏伽德罗常数个水分子,即约6.02×1023个水分子。

(4)已知A中无水硫酸铜为白色固体,航天员呼出的二氧化碳与电解水产生的氢气进入到萨巴蒂尔反应器充分反应,在催化剂的作用下生成水和气体X,混合气体通过A时,无水硫酸铜遇水会变为蓝色,二氧化碳通过后进入B装置,与B装置中氢氧化钠反应生成碳酸钠和水,化学方程式为。已知A装置增重36g, A装置发生的变化是硫酸铜吸水的物理变化,则A装置增重的36g为水的质量; B装置内是二氧化碳和氢氧化钠生成碳酸钠和水的反应, B 装置增重56g为与氢氧化钠反应的二氧化碳的质量。题目已知共100g二氧化碳,有56g进入B装置,则说明有萨巴蒂尔反应器中有44g二氧化碳和8g氢气恰好完全反应,据可知,X的质量为16g,44g二氧化碳中含有碳元素质量为、氧元素的质量为44g-12g=32g,36g水中含有氢元素的质量为,氧元素的质量为36g-4g=32g,根据质量守恒定律反应前后元素质量不变可知,氧元素反应前后均为32g,则X中不含有氧元素。碳元素反应前为12g,氢元素反应前为8g反应后水中只有4g,则X中含有12g碳元素和4g氢元素,且X总质量为16g,X中碳、氢的原子个数比=,故X的化学式是CH4。

13.(1)相等

(2)大气污染,导致酸雨

(3)解:设理论上可得到二氧化硫的质量为x,

x=32kg,

答:理论上可得到二氧化硫的质量是32kg。

【解析】(1)根据质量守恒定律可知,化学反应前后元素的质量不变,所以理论上来说工业制硫酸的流程中硫和硫酸中硫元素的质量相等;

(2)硫酸工业的尾气中含有少量SO2,若直接排放会污染空气,并导致硫酸型酸雨;

(3)见答案。

14.(1)

(2)(30×4)∶(18×6)=10∶9

【分析】(1)甲为NH3,乙为O2,丙为NO,丁为H2O,反应的化学方程式为;

(2)依据反应方程式,丙和丁的质量比为(30×4)∶(18×6)=10∶9。

15. 燃着的木条烧得更旺 氢元素和氧元素

AC 18 1∶8 2

【详解】[教材实验]

a管和b管的气体体积之比约为1∶2,所以a管生成的气体为氧气,氧气具有助燃性,打开a管活塞,燃着的木条燃烧更旺;

水电解生成氢气和氧气,氢气中含有氢元素,氧气中含有氧元素,反应前后元素种类不变,反应物只有水,所以水由氢元素和氧元素组成;

电解水反应的文字表达式为。

[谈论交流]

A、根据资料可知常温常压下,1L水中最多能溶解约31mL氧气而只能溶解18ml氢气,所以氢气和氧气的体积比往往大于2∶1,选项正确;

B、铜丝作为电极时,测得的氢气与氧气的体积比为7.7∶3.3,大于2∶1,铁丝作为电极时,测得的氢气与氧气的体积比最接近2∶1,选项错误;

C、根据表中数据可知,不同电极对氢气和氧气产生的体积之比均不同,选项正确。

故选AC。

[数据计算]

水的相对分子质量为。

水中氢元素与氧元素的质量比为。

设生成氢气的质量为。

16.(1) 不能 水和酒精没有发生化学反应

(2)a

(3) 发出耀眼的白光,放热,生成白色固体 2Mg+O22MgO

(4)反应生成的部分氧化镁扩散到空气中

(5)密闭

(6)相同条件下氧气比氮气更活泼

(7)大于3.33g小于4g

【详解】(1)该实验不能验证质量守恒定律,原因是水和酒精混合,没有发生化学反应,故填:不能;水和酒精没有发生化学反应;

(2)加热a端的粗铜丝,铜与空气中的氧气反应生成氧化铜,由质量守恒定律可知,生成物的氧化铜的质量大于原来铜的质量,b端铜丝的质量不变,则玻璃棒a端下沉,故填:a;

(3)镁和空气中的氧气在点燃的条件下反应生成氧化镁,可观察到的现象是发出耀眼的白光,放出大量的热,生成白色固体,故填:发出耀眼的白光,放热,生成白色固体;

2Mg+O22MgO;

(4)镁条燃烧生成的部分氧化镁扩散到空气中,使得生成物收集不全,导致生成的固体的质量小于镁条的质量,故填:反应生成的部分氧化镁扩散到空气中;

(5)根据以上实验可知,验证质量守恒定律时,对于有气体参加的反应,应称量所有反应物的质量,则应在密闭容器中进行实验,故填:密闭;

(6)空气中N2的含量远大于O2的含量,而镁条在空气中燃烧生成的MgO却远多于Mg3N2,原因是相同条件下,氧气比氮气更活泼,镁条更容易与氧气反应,故填:相同条件下氧气比氮气更活泼;

(7)若镁条只与氧气反应,设生成氧化镁的质量为x,

若镁条只与氮气反应,设生成氮化镁的质量为y,

则2.40g镁条在某氧气和氮气的混合气中完全燃烧,所得固体质量取值范围大于3.33g小于4g,故填:大于3.33g小于4g。

同课章节目录

- 绪言 化学使世界变得更加绚丽多彩

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的结构

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题 1 质量守恒定律

- 课题 2 如何正确书写化学方程式

- 课题 3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题 1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动 3 燃烧的条件