伤仲永

图片预览

文档简介

课件32张PPT。有这么一个故事

有人得到一颗非常珍贵的种子。这颗种子种下以后,会开世界上最美丽的花,会结世界上最甜蜜的果。

几年以后,他的朋友都以为它已枝粗叶茂,开花结果了,纷纷前来向他要这颗果树的种子,谁知道,他连那颗种子都还没有种下去呢。

“你为什么不种下去呢?”朋友们诧异了。“我怕种下去会晒死。”那人回答说。

“可以早晚浇点水嘛。”

“我怕浇水会把它泡烂。”

“那可以开沟排水呀!”朋友们指点着。

“啊,这么珍贵的种子,不怕被飞鸟啄掉吗?我舍不得播下去呢!” 请大家都想想说说:这颗种子的结局怎样?

种子干瘪了,死了,再也不能开世上最美的花,结世上最甜的果。

没了大地的营养,没了风雨的磨炼,少了后开的培养,种子再好也不可能体现它的价值。

种子如此,那先天聪明优秀的人呢?不经过后天的努力学习,他(她)会怎样?让我们来看方仲永吧,听听他的故事。

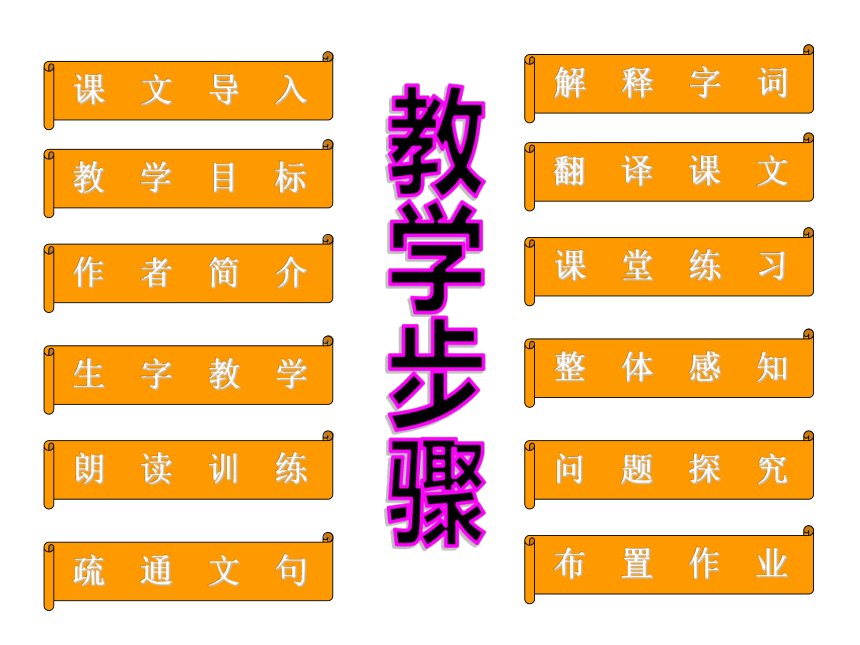

伤 仲 永作者:王安石教学步骤EXIT课文导入 天赋仅给予一些种子,而不是既成的知识和德性。

--凯洛夫 天才等于百分之九十九的汗水,加百分之一的灵感。

--爱迪生 人们把我的成功,归因于我的天才;其实我的天才只是刻苦罢了。 --爱英斯坦 业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。 --韩愈 有十分天资的人,加以十分勤学苦练,才可能使他的十分天资充分发展。 --郭沫若 返回EXIT教学目标(一)培养学生的自学能力,让学生自己利用课文注释和工具书读懂课文。

(二)抓住本文借事说理的特点,弄清材料与观点的关系,理解作者的思想观点。

(三)注意本文详略得当的写法,揣摩精当的语言。

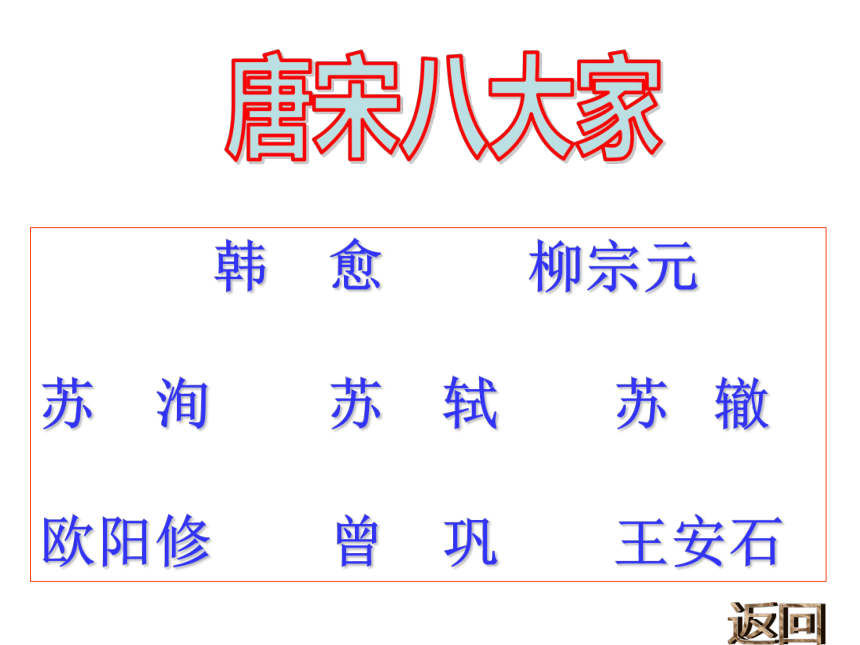

(四)熟读课文,背诵课文。返回王安石:(1021~1086),北宋政治家、思想家、文学家。字介甫,晚号半山。抚州临川(今属江西)人。封舒国公,改封荆,世称荆公。被列为“唐宋八大家”之一。简介作者 韩 愈 柳宗元

苏 洵 苏 轼 苏 辙

欧阳修 曾 巩 王安石唐宋八大家返回仲 隶 尝

啼 焉 邑

扳 谒 泯 返回生字教学EXIT朗读训练1、把屋朗读节奏。

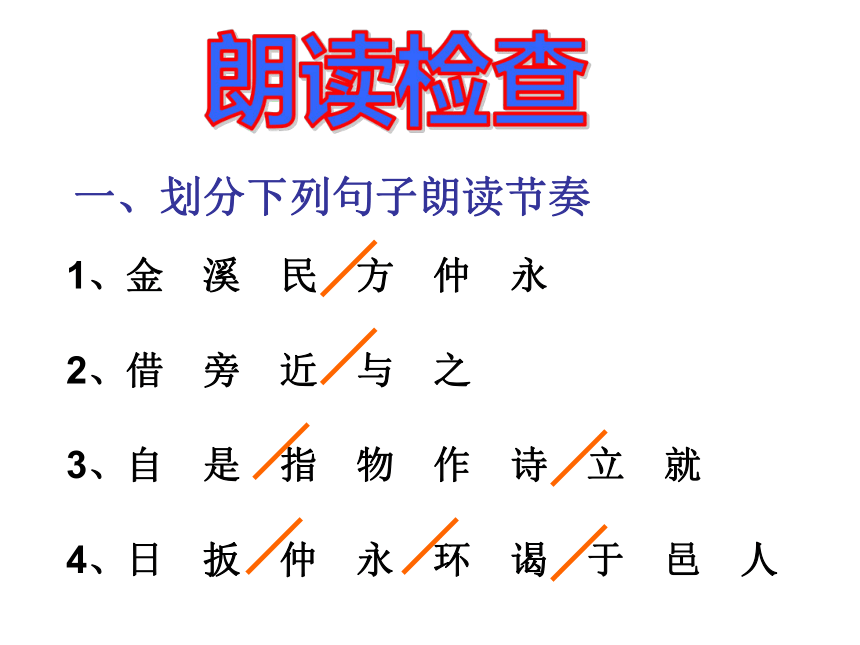

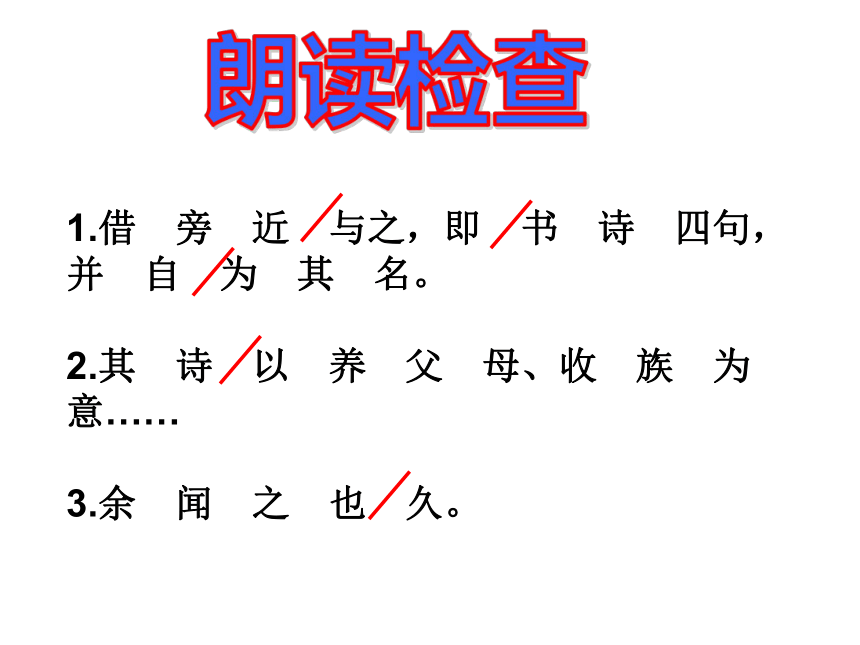

2、注意朗读语气。一、听读课文。二、朗读课文。一、划分下列句子朗读节奏1、金 溪 民 方 仲 永2、借 旁 近 与 之3、自 是 指 物 作 诗 立 就4、日 扳 仲 永 环 谒 于 邑 人朗读检查1.借 旁 近 与之,即 书 诗 四句,并 自 为 其 名。

2.其 诗 以 养 父 母、收 族 为意……

3.余 闻 之 也 久。朗读检查1、其文理皆有可观者。2、父利其然也。3、不能称前时之闻。4、泯然众人矣。--愤怒语气--惊叹语气--遗憾语气--痛心语气二、揣摩下列句子的朗读语气。朗读检查返回EXIT 自读课文,借助课文注释和工具书疏通课文字、词、句。疏通字词句返回第一段重点字词解释字词第二段重点字词解释字词EXIT第三段重点字词解释字词返回翻译课文一、点名学生翻译:

翻译接力赛,要求每位学生翻译一句话,看看谁无法完成接力任务。

二、教师出示全文翻译。 金溪平民方仲永,世代以种田为业。仲永长到五岁,不曾认识笔、墨、纸、砚,(有一天)忽然放声哭着要这些东西。父亲对此感到惊异,从邻近人家借来给他,(仲永)当即写了四句诗,并且题上自己的名字。这首诗以赡养父母、团结同宗族的人为内容,传送给全乡的秀才观赏。从此,指定物品让他作诗,(他能)立即写好,诗的文采和道理都有值得看的地方。同县的人对他感到惊奇,渐渐地请他的父亲去课 文 翻 译做客,有的人还花钱求仲永题诗。他的父亲认为这样有利可图,每天拉着仲永四处拜访同县的人,不让(他)学习。

我听到这件事很久了。明道年间,我随先父回到家乡,在舅舅家里见到他,(他已经)十二三岁了。让(他)作诗,(写出来的诗已经)不能与从前的名声相称。又过了七年,(我)从扬州回来,再次到舅舅家,问起方仲永的情况,回答说:“(他已经)才能完全消失,成为普通人了。” 课 文 翻 译王先生说:仲永的通晓、领悟能力是天赋的。他的天资比一般有才能的人高得多。他最终成为一个平凡的人,是因为他没有受到后天的教育。像他那样天生聪明,如此有才智的人,没有受到后天的教育,尚且要成为平凡的人;那么,现在那些不是天生聪明,本来就平凡的人,又不接受后天的教育,想成为一个平常的人恐怕都不能够吧?课 文 翻 译返回课堂练习

1、即书诗四句

2、日扳仲永环谒于邑人

3、邑人奇之

4、“稍稍宾客其父”

5、“父利其然也”名词活用为动词,写。名词活用为状语,每天。形容词活用为动词,对……感到惊奇。名词活用为动词,把……当宾客招待。名词活用为动词,认为有利。 一、理解几个用法特殊的词。课堂练习1、“养父母”养:

2、“传一乡秀才观之”一乡:

3、“或以钱币乞之”或:

4、邑人:

5、“从先人还家”从: 二、解释几个词语。赡养全乡有的人同县的人跟从课堂练习6、“前时之闻”:

7、“卒之为众人”卒: 众:

8、“如此之贤也”贤:

9、“且为众人”且:

10、“固众人”固:以前听到的名声最终普通(有)才能尚且本来课堂练习1、“不使学”是:

2、“还自扬州”是:

3、“受之天也”是:3、理解下列句式。 省略句,省略了宾语,即“不使(之)学”:不让(仲永)学习。 倒装句,正确的语序是“自扬州还”: 从扬州回家。 省略句,省略了介词,即“受之(于)天”:从上天那里得到或上天赋予的。课堂练习4、翻译下面句子。1、余闻之也久。我听说这件事,很久啦。2、邑人奇之,稍稍宾客其父,或以钱币乞之。 同县的人对他感到惊奇,渐渐地请他的父亲去做客,有的人还花钱请仲永题诗。3、其受之天也,贤于材人远矣。卒之为众人,则其受于人者不至也。 他的天赋比一般有才能的人高得多。他最终成为一个平凡的人,是因为他没有受到后天的教育。返回1、方仲永的变化经历了哪几个阶段?每个阶段表现如何?2、方仲永“泯然众人”的原因是什么?4、课文运用了哪两种表达方式?二者之间是什么关系?整体感知返回3、课文是以什么来组织和安排材料的?5、课文最后一段的议论讲了什么道理?后天教育对一个人是否成才是至关重要的问 题 探 究1、课文题目为什么要用一个“伤”字? 用“伤”字,可以表达作者对仲永天资泯灭的哀伤和叹息。这就不仅表达了作者的感情,更有利于强化作者要表达的观点。父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学贪图小利,目光短浅其受于人者不至没受到后天正常的教育从个人情况看:从道理上讲:(三)方仲永由天资过人变得“泯然众人”的原因是什么?2、本文为什么详写方仲永才能初露时的情形? 本文详写方仲永才能初露时的情形,这样安排暗含了文章的主旨,是符合作者意图的。 这样写的用意:一是说明“仲永之通悟”确实是“受之天”,有先天的因素;另一方面,正是在这个时期,就已经埋下才能衰退的种子,即“父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学”,说明仲永未能受到正常的后天教育。至于仲永长大后才能衰退以至丧失殆尽,则是“不使学”的必然结果,当然不必多说。 问 题 探 究3、怎样认识“受之天”与“受之人”的关系?问 题 探 究 结尾的议论部分就事说理。作者认为“仲永之通悟”是“受之天”,他的才能衰退的原因是“受于人者不至”,并引发天赋不如方仲永的人如果不“受之人”,结果将更不可设想的感慨。这段话论说事理,步步推进,辨明了“受之天”与“受之人”的关系,令人深感“受之人”的重要。 作者所说的“受之天”,是指人的天资;“受之人”,是指后天教育。作者认为,二者之间,后者更为重要,即后天教育对一个人是否成才是至关重要的,这一观点无疑是正确的。这里要注意,“受之人”是说人所受到的后天教育,而不是说人自身的后天学习和主观努力(方仲永因其父“不使学”而根本无从学习,无从努力),这是两个不同的问题,而后者并不在本文的议题之内。但我们却可以从中受到启发,对我们认识人的天资与后天学习和主观努力的关系不无裨益。返回1、完成文后练习三。

2、摘抄有关“天才与勤奋”的名言警句5条。

3、以“由方仲永所想到的”为题,写一篇不少于400字的短文。布置作业返回

有人得到一颗非常珍贵的种子。这颗种子种下以后,会开世界上最美丽的花,会结世界上最甜蜜的果。

几年以后,他的朋友都以为它已枝粗叶茂,开花结果了,纷纷前来向他要这颗果树的种子,谁知道,他连那颗种子都还没有种下去呢。

“你为什么不种下去呢?”朋友们诧异了。“我怕种下去会晒死。”那人回答说。

“可以早晚浇点水嘛。”

“我怕浇水会把它泡烂。”

“那可以开沟排水呀!”朋友们指点着。

“啊,这么珍贵的种子,不怕被飞鸟啄掉吗?我舍不得播下去呢!” 请大家都想想说说:这颗种子的结局怎样?

种子干瘪了,死了,再也不能开世上最美的花,结世上最甜的果。

没了大地的营养,没了风雨的磨炼,少了后开的培养,种子再好也不可能体现它的价值。

种子如此,那先天聪明优秀的人呢?不经过后天的努力学习,他(她)会怎样?让我们来看方仲永吧,听听他的故事。

伤 仲 永作者:王安石教学步骤EXIT课文导入 天赋仅给予一些种子,而不是既成的知识和德性。

--凯洛夫 天才等于百分之九十九的汗水,加百分之一的灵感。

--爱迪生 人们把我的成功,归因于我的天才;其实我的天才只是刻苦罢了。 --爱英斯坦 业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。 --韩愈 有十分天资的人,加以十分勤学苦练,才可能使他的十分天资充分发展。 --郭沫若 返回EXIT教学目标(一)培养学生的自学能力,让学生自己利用课文注释和工具书读懂课文。

(二)抓住本文借事说理的特点,弄清材料与观点的关系,理解作者的思想观点。

(三)注意本文详略得当的写法,揣摩精当的语言。

(四)熟读课文,背诵课文。返回王安石:(1021~1086),北宋政治家、思想家、文学家。字介甫,晚号半山。抚州临川(今属江西)人。封舒国公,改封荆,世称荆公。被列为“唐宋八大家”之一。简介作者 韩 愈 柳宗元

苏 洵 苏 轼 苏 辙

欧阳修 曾 巩 王安石唐宋八大家返回仲 隶 尝

啼 焉 邑

扳 谒 泯 返回生字教学EXIT朗读训练1、把屋朗读节奏。

2、注意朗读语气。一、听读课文。二、朗读课文。一、划分下列句子朗读节奏1、金 溪 民 方 仲 永2、借 旁 近 与 之3、自 是 指 物 作 诗 立 就4、日 扳 仲 永 环 谒 于 邑 人朗读检查1.借 旁 近 与之,即 书 诗 四句,并 自 为 其 名。

2.其 诗 以 养 父 母、收 族 为意……

3.余 闻 之 也 久。朗读检查1、其文理皆有可观者。2、父利其然也。3、不能称前时之闻。4、泯然众人矣。--愤怒语气--惊叹语气--遗憾语气--痛心语气二、揣摩下列句子的朗读语气。朗读检查返回EXIT 自读课文,借助课文注释和工具书疏通课文字、词、句。疏通字词句返回第一段重点字词解释字词第二段重点字词解释字词EXIT第三段重点字词解释字词返回翻译课文一、点名学生翻译:

翻译接力赛,要求每位学生翻译一句话,看看谁无法完成接力任务。

二、教师出示全文翻译。 金溪平民方仲永,世代以种田为业。仲永长到五岁,不曾认识笔、墨、纸、砚,(有一天)忽然放声哭着要这些东西。父亲对此感到惊异,从邻近人家借来给他,(仲永)当即写了四句诗,并且题上自己的名字。这首诗以赡养父母、团结同宗族的人为内容,传送给全乡的秀才观赏。从此,指定物品让他作诗,(他能)立即写好,诗的文采和道理都有值得看的地方。同县的人对他感到惊奇,渐渐地请他的父亲去课 文 翻 译做客,有的人还花钱求仲永题诗。他的父亲认为这样有利可图,每天拉着仲永四处拜访同县的人,不让(他)学习。

我听到这件事很久了。明道年间,我随先父回到家乡,在舅舅家里见到他,(他已经)十二三岁了。让(他)作诗,(写出来的诗已经)不能与从前的名声相称。又过了七年,(我)从扬州回来,再次到舅舅家,问起方仲永的情况,回答说:“(他已经)才能完全消失,成为普通人了。” 课 文 翻 译王先生说:仲永的通晓、领悟能力是天赋的。他的天资比一般有才能的人高得多。他最终成为一个平凡的人,是因为他没有受到后天的教育。像他那样天生聪明,如此有才智的人,没有受到后天的教育,尚且要成为平凡的人;那么,现在那些不是天生聪明,本来就平凡的人,又不接受后天的教育,想成为一个平常的人恐怕都不能够吧?课 文 翻 译返回课堂练习

1、即书诗四句

2、日扳仲永环谒于邑人

3、邑人奇之

4、“稍稍宾客其父”

5、“父利其然也”名词活用为动词,写。名词活用为状语,每天。形容词活用为动词,对……感到惊奇。名词活用为动词,把……当宾客招待。名词活用为动词,认为有利。 一、理解几个用法特殊的词。课堂练习1、“养父母”养:

2、“传一乡秀才观之”一乡:

3、“或以钱币乞之”或:

4、邑人:

5、“从先人还家”从: 二、解释几个词语。赡养全乡有的人同县的人跟从课堂练习6、“前时之闻”:

7、“卒之为众人”卒: 众:

8、“如此之贤也”贤:

9、“且为众人”且:

10、“固众人”固:以前听到的名声最终普通(有)才能尚且本来课堂练习1、“不使学”是:

2、“还自扬州”是:

3、“受之天也”是:3、理解下列句式。 省略句,省略了宾语,即“不使(之)学”:不让(仲永)学习。 倒装句,正确的语序是“自扬州还”: 从扬州回家。 省略句,省略了介词,即“受之(于)天”:从上天那里得到或上天赋予的。课堂练习4、翻译下面句子。1、余闻之也久。我听说这件事,很久啦。2、邑人奇之,稍稍宾客其父,或以钱币乞之。 同县的人对他感到惊奇,渐渐地请他的父亲去做客,有的人还花钱请仲永题诗。3、其受之天也,贤于材人远矣。卒之为众人,则其受于人者不至也。 他的天赋比一般有才能的人高得多。他最终成为一个平凡的人,是因为他没有受到后天的教育。返回1、方仲永的变化经历了哪几个阶段?每个阶段表现如何?2、方仲永“泯然众人”的原因是什么?4、课文运用了哪两种表达方式?二者之间是什么关系?整体感知返回3、课文是以什么来组织和安排材料的?5、课文最后一段的议论讲了什么道理?后天教育对一个人是否成才是至关重要的问 题 探 究1、课文题目为什么要用一个“伤”字? 用“伤”字,可以表达作者对仲永天资泯灭的哀伤和叹息。这就不仅表达了作者的感情,更有利于强化作者要表达的观点。父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学贪图小利,目光短浅其受于人者不至没受到后天正常的教育从个人情况看:从道理上讲:(三)方仲永由天资过人变得“泯然众人”的原因是什么?2、本文为什么详写方仲永才能初露时的情形? 本文详写方仲永才能初露时的情形,这样安排暗含了文章的主旨,是符合作者意图的。 这样写的用意:一是说明“仲永之通悟”确实是“受之天”,有先天的因素;另一方面,正是在这个时期,就已经埋下才能衰退的种子,即“父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学”,说明仲永未能受到正常的后天教育。至于仲永长大后才能衰退以至丧失殆尽,则是“不使学”的必然结果,当然不必多说。 问 题 探 究3、怎样认识“受之天”与“受之人”的关系?问 题 探 究 结尾的议论部分就事说理。作者认为“仲永之通悟”是“受之天”,他的才能衰退的原因是“受于人者不至”,并引发天赋不如方仲永的人如果不“受之人”,结果将更不可设想的感慨。这段话论说事理,步步推进,辨明了“受之天”与“受之人”的关系,令人深感“受之人”的重要。 作者所说的“受之天”,是指人的天资;“受之人”,是指后天教育。作者认为,二者之间,后者更为重要,即后天教育对一个人是否成才是至关重要的,这一观点无疑是正确的。这里要注意,“受之人”是说人所受到的后天教育,而不是说人自身的后天学习和主观努力(方仲永因其父“不使学”而根本无从学习,无从努力),这是两个不同的问题,而后者并不在本文的议题之内。但我们却可以从中受到启发,对我们认识人的天资与后天学习和主观努力的关系不无裨益。返回1、完成文后练习三。

2、摘抄有关“天才与勤奋”的名言警句5条。

3、以“由方仲永所想到的”为题,写一篇不少于400字的短文。布置作业返回

同课章节目录

- 第一单元

- 1 从百草园到三味书屋

- 2 爸爸的花儿落了

- 3*丑小鸭

- 4*诗两首

- 5 伤仲永

- 第二单元

- 6*黄河颂

- 7 最后一课

- 8*艰难的国运与雄健的国民

- 9*土地的誓言

- 10 木兰诗

- 第三单元

- 11 邓稼先

- 12 闻一多先生的说和做

- 13*音乐巨人贝多芬

- 14*福楼拜家的星期天

- 15*孙权劝学《资治通鉴》

- 第四单元

- 16 社戏

- 17 安塞腰鼓

- 18*竹影

- 19*观舞记

- 20 口技

- 第五单元

- 21 伟大的悲剧

- 22 在沙漠中心

- 23*登上地球之巅

- 24*真正的英雄

- 25 短文两篇(夸父逐日、共工怒触不周山)

- 第六单元

- 26 猫

- 27 斑羚飞渡

- 28*华南虎

- 29*马

- 30*狼

- 课外古诗词背诵

- 山中杂诗

- 竹里馆

- 峨眉山月歌

- 春夜洛城闻笛

- 逢入京使

- 滁州西涧

- 江南逢李龟年

- 送灵澈上人

- 约客

- 论诗

- 名著导读

- 童年

- 昆虫记