湖北省监利县 2007高考数学科考前复习指导[下学期]

文档属性

| 名称 | 湖北省监利县 2007高考数学科考前复习指导[下学期] |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 70.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2007-05-18 16:55:00 | ||

图片预览

文档简介

2007高考数学科考前指导

监利县教学研究室 常金平

一、高考命题分析

2007年的高考数学试卷将会有以下的特点:

1、命题重点:强化主干知识,从学科整体意义上设计试题,强调知识之间的交叉,渗透和综合;

2、命题思想:淡化特殊技巧,强调数学思想和方法,对数学思想方法的考查是考查考生能力的必由之路;

3、命题原则:深化能力立意,突出考查能力与素质,对知识的考查侧重于理解和应用,在考查中,以思维能力为重点,对思维能力的考查贯穿全卷;

4、命题导向:坚持数学应用,考查应用意识,应用题是对考生“综合实力”的考查,应用题要“贴近生活,背景公平,控制难度”;开放探索,考查探究精神,开拓展现创新意识的空间,

5、命题特色:体现要求层次,控制试题难度,在强调综合性的同时,重视试题的层次性,合理调控综合程度,坚持多角度,多层次的考查,试题的命制注意“立意鲜明,背景新颖,设问灵活,层次清晰”,“新题不难,难题不怪”;

二、考前复习策略

1、进一步加强“双基”复习。建议同学们在后期复习中回归课本,优先掌握课本上的基础知识,理解数学概念和结论、定义、定理,所有的公式、定理的证明要会,常见的结论要熟记。如果我们连课本上的翻版题都失分,这是得不偿失的。

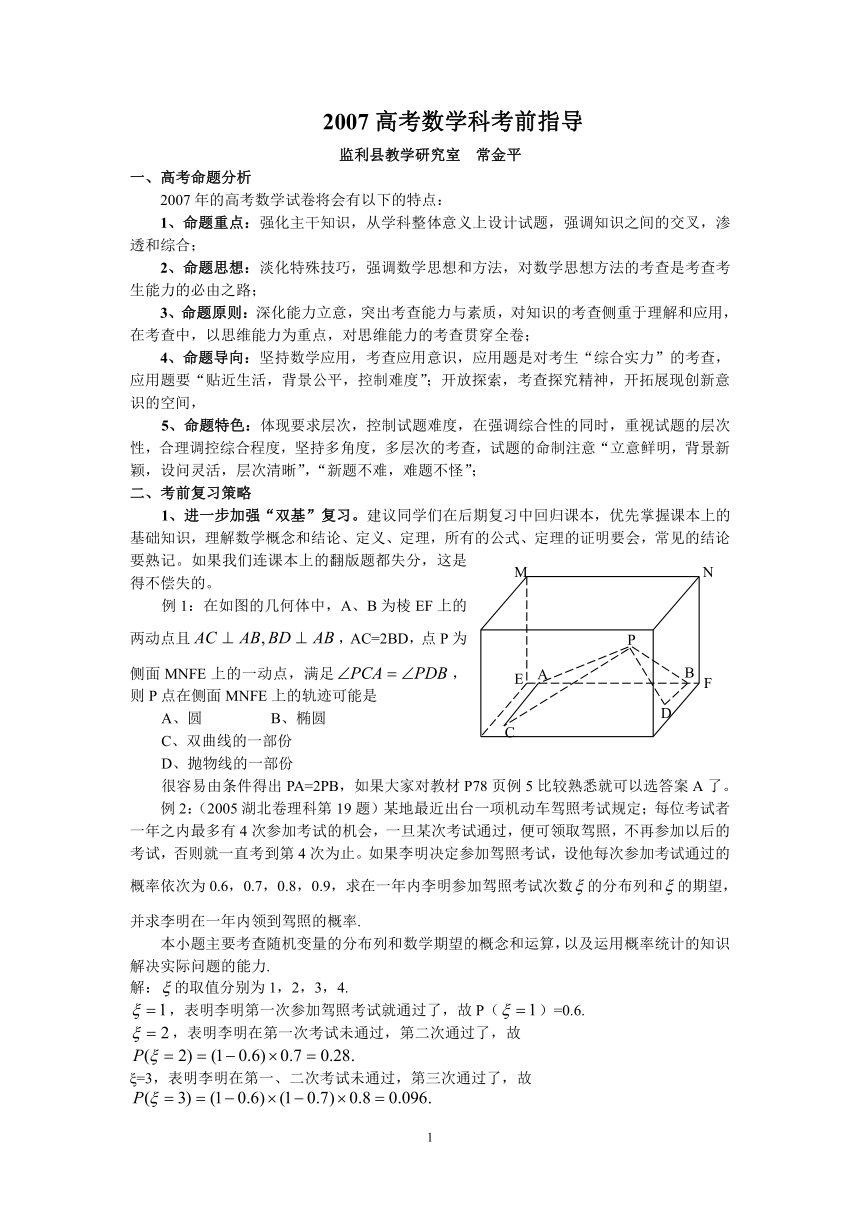

例1:在如图的几何体中,A、B为棱EF上的两动点且,AC=2BD,点P为侧面MNFE上的一动点,满足,则P点在侧面MNFE上的轨迹可能是

A、圆 B、椭圆

C、双曲线的一部份

D、抛物线的一部份

很容易由条件得出PA=2PB,如果大家对教材P78页例5比较熟悉就可以选答案A了。

例2:(2005湖北卷理科第19题)某地最近出台一项机动车驾照考试规定;每位考试者一年之内最多有4次参加考试的机会,一旦某次考试通过,便可领取驾照,不再参加以后的考试,否则就一直考到第4次为止。如果李明决定参加驾照考试,设他每次参加考试通过的概率依次为0.6,0.7,0.8,0.9,求在一年内李明参加驾照考试次数的分布列和的期望,并求李明在一年内领到驾照的概率.

本小题主要考查随机变量的分布列和数学期望的概念和运算,以及运用概率统计的知识解决实际问题的能力.

解:的取值分别为1,2,3,4.

,表明李明第一次参加驾照考试就通过了,故P()=0.6.

,表明李明在第一次考试未通过,第二次通过了,故

ξ=3,表明李明在第一、二次考试未通过,第三次通过了,故

ξ=4,表明李明第一、二、三次考试都未通过,故

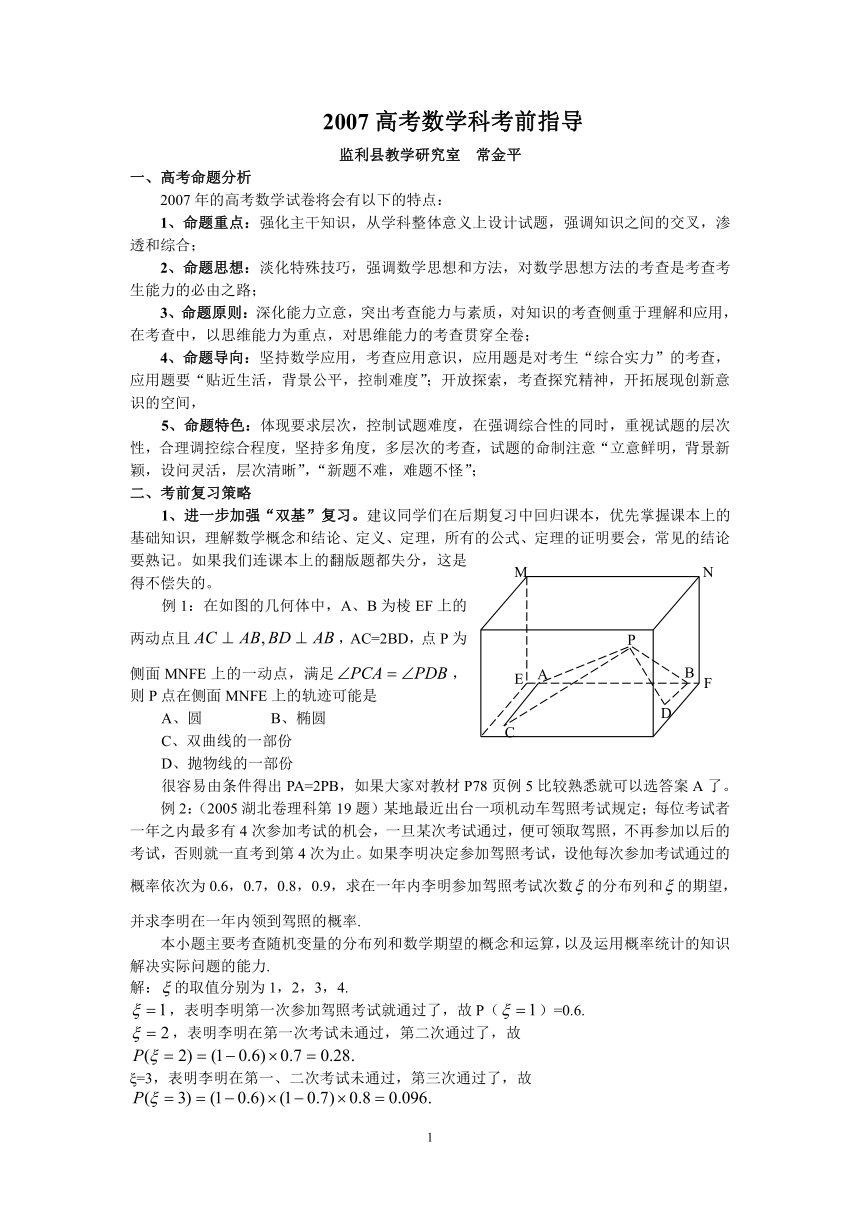

李明实际参加考试次数ξ的分布列为

ξ 1 2 3 4

P 0.6 0.28 0.096 0.024

ξ的期望Eξ=1×0.6+2×0.28+3×0.096+4×0.024=1.544.

李明在一年内领到驾照的概率为

1-(1-0.6)(1-0.7)(1-0.8)(1-0.9)=0.9976.

不少学生被“一直考到第4次为止”的条件卡住了,考后一查课本才发现,它与“1.2离散型随机变量的期望与方差”中的例3是同一类题。一个是考试通过不再考,另一个是抽出次品抽查终止;一个是一直考到第4次为止,另一个是抽查到次数不超过10次。与课本如此对应的试题,得分率居然不高。

2、重视主干知识之间的相互交叉、渗透与综合。近几年来高考试题在知识交汇处的命题越来越多,主要涉及到函数、三角、不等式、数列、解几、立几、平面向量、概率统计与导数等知识,综合程度越来越高,知识交汇的范围越来越广。这就要求我们将课本知识串联起来,构建高中数学整体知识网络,提高解题能力。主干知识之间的相互交叉、渗透与综合主要呈现为以下方式:

(1)知识板块的拼合交汇方式。

即由几个知识点,几个知识板块汇成综合问题,主要考查学生是否能把综合知识从知识交汇处分割到相关分支内容内求解的能力。其解题策略为转换与分析,即通过数学语言转换,拆分为几个小型简单问题来逐个解决。

例3:(2006全国Ⅰ卷理科第18题)A、B是治疗同一种疾病的两种药,用若干试验组进行对比试验。每个试验组由4只小白鼠组成,其中2只服用A,另2只服用B,然后观察疗效。若在一个试验组中,服用A有效的小白鼠的只数比服用B有效的多,就称该试验组为甲类组。设每只小白鼠服用A有效的概率为,服用B有效的概率为。

(Ⅰ)求一个试验组为甲类组的概率;

(Ⅱ)观察3个试验组,用表示这3个试验组中甲类组的个数,求的分布列和数学期望。

解:(1)设Ai表示事件“一个试验组中,服用A有效的小鼠有i只" , i=0,1,2,

Bi表示事件“一个试验组中,服用B有效的小鼠有i只" , i=0,1,2,

依题意有: P(A1)=2×× = , P(A2)= × = . P(B0)= × = ,

P(B1)=2× × = , 所求概率为: P=P(B0·A1)+P(B0·A2)+P(B1·A2)

= × + × + × =

(Ⅱ)ξ的可能值为0,1,2,3且ξ~B(3,) . P(ξ=0)=()3= , P(ξ=1)=C31××()2=

, P(ξ=2)=C32×()2× = , P(ξ=3)=( )3=

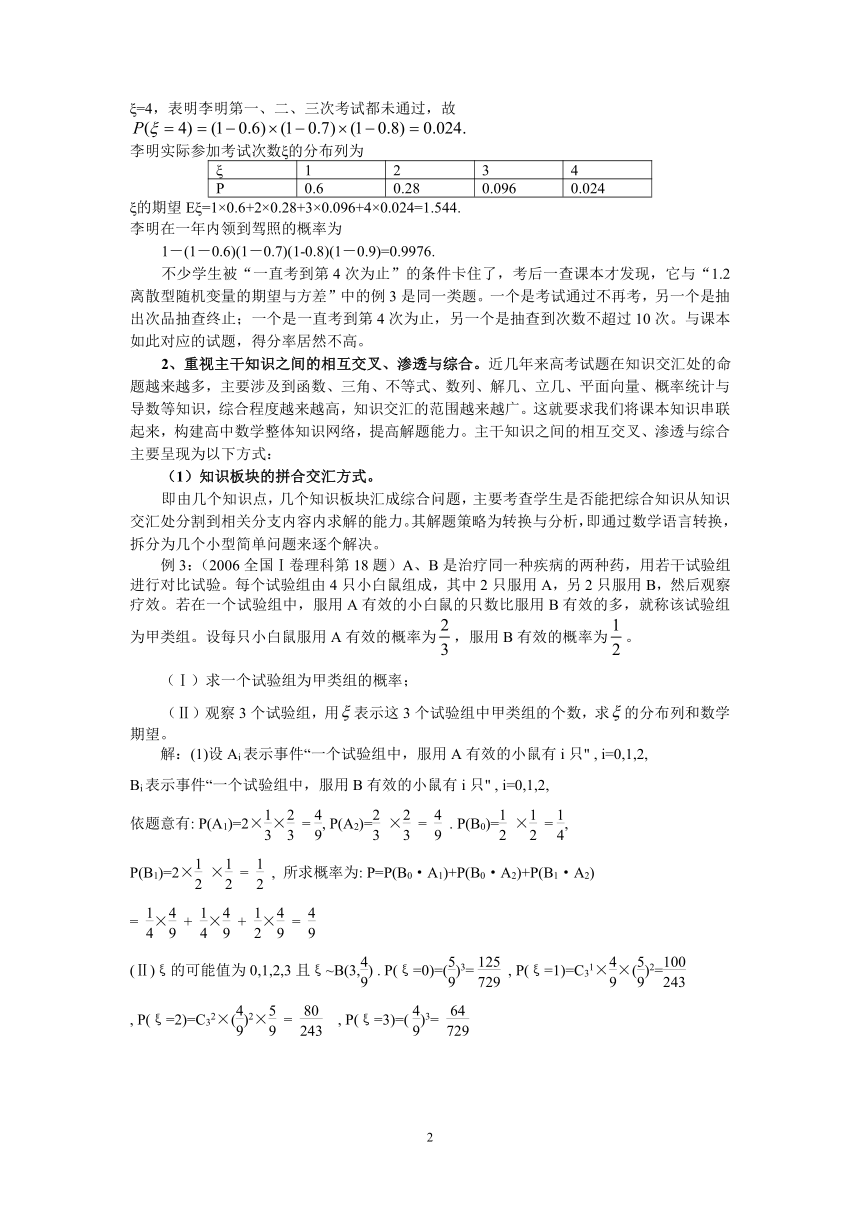

ξ 0 1 2 3

P

ξ的分布列为:

数学期望: Eξ=3× = .

关键是读懂“甲类组”是什么?“甲类组”如何构成?

“甲类组”是什么?“甲类组”就是“服用A有效的小白鼠的只数比服用B有效的多”,这就包括三种情况:①服用A有效的小白鼠2只,服用B有效的小白鼠1只;②服用A有效的小白鼠2只,服用B有效的小白鼠0只;③服用A有效的小白鼠1只,服用B有效的小白鼠0只。也就是说“甲类组”可以归结为三个互斥事件的和,而其中每一事件又归结为两个相互独立事件的积,而构成积的每一个独立事件最终是独立重复试验。

这说明,一个综合性问题,都可以转化为基础问题;一个新颖的问题情境,可以回归到我们熟悉的领域。

(2)数学模型交汇方式。

中学数学各分支各板块可以看成具体的特定的模型。数学模型既有其被研究的目标属性,又有其工具属性。解题策略:割析。确认模型然后由简单到复杂的分析、推算、推证,使问题得到解决。

例4:(2006全国Ⅰ卷理科第20题)在平面直角坐标系中,有一个以和为焦点、离心率为的椭圆,设椭圆在第一象限的部分为曲线C,动点P在C上,C在点P处的切线与轴的交点分别为A、B,且向量。求:

(Ⅰ)点M的轨迹方程;

(Ⅱ)的最小值。

解: 椭圆方程可写为: + =1 式中a>b>0 , 且 得a2=4,b2=1,所以曲线C的方程为: x2+ =1 (x>0,y>0). y=2(0设P(x0,y0),因P在C上,有0y=- (x-x0)+y0 . 设A(x,0)和B(0,y),由切线方程得 x= , y= .

由= +得M的坐标为(x,y), 由x0,y0满足C的方程,得点M的轨迹方程为:

+ =1 (x>1,y>2)

(Ⅱ)| |2= x2+y2, y2= =4+ ,

∴| |2= x2-1++5≥4+5=9.且当x2-1= ,即x=>1时,上式取等号.

故||的最小值为3.

本题主要是考查轨迹方程及圆锥曲线最值问题。以向量形式给出了条件和问题,考生只要会转化,剩下的就是纯几何的问题,是一个解几模型的问题。

(3)数学思想方法叠加交汇方式。

数学思想方法是数学知识在更高层面上 抽象与概括,它蕴含于数学知识的发生、发展和应用之中。

数学思想包括:函数与方程的思想,数形结合的思想,分类与整合的思想,化归与转化的思想,特殊与一般的思想。有限与无限的思想,或然与必然的思想等。

数学基本方法包括:待定系数法,换元法,配方法,坐标法、数学归纳法、反证法等。

数学思想方法必须是以知识为载体,必须在问题的情境中,在解决问题的过程中。数学思想方法只有在这些具体的材料中才有生命力。我们在掌握这些思想方法时要有对应的问题,解答时找准思维的切入点。

3、适时地回顾非主干知识,进行保温训练。

对于复数、正态分布、排列组合、线性规划、线性回归等知识,虽然不是经常出在大题中去考,但每年在选择题、填空题中都有出现。在2006年湖北卷中,理科卷中第5题考了二项式定理,第9题考查了线性规划,第11考查了复数,第14题考查了排列组合,第15题考查了莱布尼茨三角形、组合数性质,第19题考查了正态分布。分值高达35分。这类题实际上考得是非常简单,只要我们能掌握书本上的知识就足够对付了,如果因为这些题失分是很令人痛心的。

2006届的理科考生在第19题上痛心过,文科考生在第17题(考查抽样方法)上后悔过,我们同学们在第Ⅲ次质检考试上也有过类似的经历,理科第3题考查变量的密度函数也是很基础的内容,只要我们对密度函数的几条性质记得比较熟练,就可很快得出正确答案,但相反得分率只有48.32%,也就是有一多半的同学没有正确做出来。以史为鉴,我们要从历届考生的失败中获取教训。

4、加强对几何知识的复习,提高解几何题的能力。高考新增向量内容后,有很多考题考查过向量与三角形的结合,对平面几何知识要求较高。直线与圆的位置关系中也有很多时候要用到圆的有关性质。圆锥曲线、立体几何中也经常利用平几知识来解题。因此建议同学们对平面几何中三角形的有关性质、圆的有关性质等等一些重要的结论要能重温一遍,并能灵活运用。

例如第Ⅲ次质检考试第15题给出条件“在中,已知”要根据以上条件要唯一确定的形状所缺少的条件,很多的同学得答案是,之所以错误就是因为不能唯一确定的形状。如果我们联想到平面几何中的“边角边”定理,很快就会知道只有求边C才能唯一确定的形状。

再看下面的一道练习题:

例5:内任一点O,满足

,求。

分析1:令,则条件式变为,从而得到点O为的重心。由重心等分的面积得=S,又,,。

分析2:变条件式为,则由平行四边形法则而想到取边AC、BC的中点E、D,从而得,所以有O为DE的三等分点。所以。

5、细节决定成败。

“海不择细流,故能成其大,山不拒细壤,方能就其高。”这是汪中球的《细 节 决 定 成 败》一书中的一句话,在高考复习中,同样要注意细节。

1、从高考试题的解答看细节

例(2004年,天津卷,理21)

已知定义在上的函数和数列满足下列条件:

,

,

其中为常数,为非零常数.

(Ⅰ)令,证明数列是等比数列;

(Ⅱ)求数列的通项公式;

(Ⅲ)当时,求.

本题主要考查函数,数列,等比数列和极限等概念,考查灵活应用数学知识分析问题和解决问题的能力。

对于第(Ⅰ)问,许多同学都是这样证明的:

由已知,即

所以是一个公比为的等比数列.

这样求解有没有破绽 许多同学找不出毛病,其实,按照等比数列的定义,应该证明与的比是一个常数,而要求“比”,就要证明数列的各项均不为0,这可以由题设条件,得出,再由递推公式及数学归纳法证明,对所有,这是证明等比数列的前提,而上面的证明恰恰忽略了这一点。

第(Ⅱ)问是求数列的通项公式.

由(Ⅰ)可以得出的通项公式

由的定义,。

这就涉及到求等比数列的前项之和。而对等比数列求和,又要对公比及分类讨论,这样一个细节,在平时教学中,老师肯定多次提醒,但是,换了一个解题环境,是求数列的通项公式,就有不少考生忽略了分类。

第三个细节就是得出的结果之后:

这里的题目并没有给出,因此,要用表示,许多考生也忽略了。正确的答案是

解题时,大方向都正确,但是不注意细节,这就使得很多不该失的分而失去了。

2、抓好基础,整理错误,关注细节

在复习的最后阶段,要特别注意把自己曾经作过的题目再整理一下,重点是出现错误的地方,要分析和反思出现错误的原因,有针对性地进行再纠正,对一些在细节上出现的问题尤其要关注。

在细节上容易出现的问题是多方面的,其中

(1)审题方面的细节.

例如,题目给出椭圆的短轴为3,有的同学写成,从而把短轴看成了短半轴;

又如,(2004年,重庆卷,文14)已知曲线,则过点的切线方程是_____________

本题可以判断点在曲线上,所以,大部分同学的解法是,由得切线方程为,即.

但是,这个结果并不完整,这是因为题目并没有告诉点是否为切点,而上面的解法是把点当作切点求解的.其实, 点也可能不是切点.正确的解法是:

设切点为,则,切线方程为

.

因为在切线上,则,

从而有 ,

解得 ,

于是, 过点的切线方程为和.

再如,已知点与定点的距离和它到定直线的距离的比是,求点的轨迹方程。有的同学直接用,求出,得到椭圆方程,这是一个错解。因为题目并没有给出椭圆的中心是坐标原点。正确的解为

,得.

(2) 基础知识方面的细节.

例如,给出数列的前项的和求它的通项公式,忽略了的情形,

求等比数列的前项的和,忽略了对公比及的讨论;证明等比数列时,忽略了证明;

在用斜截式或点斜式直线方程解题时,忽略了斜率不存在的情况;

在研究直线与圆锥曲线的位置关系时,忽略了对有关参数范围的讨论;

在求反函数时,忽略了定义域;等等.

如已知函数,在时有极值,求的值.在解题时,利用导数可以很快求出或但是很多同学忽略了检验,即忽略了导数为只是函数有极值的必要条件,而不是充分条件,经检验,第二组解, 就不是极值点,应舍掉.

(3) 书写规范方面的细节.

一是知识层面规范:①题目中没有出现的字母在使用前应该设出;写出函数的解析式时应该写出定义域;探究题,应用题等应该有答话或结论;数字题最后的结论要化简等等;②大题解答既要简单,又要准确。要紧扣关键步骤,争取步骤分。

二是非知识层面:①要在规定的范围内答题,特别是综合大题在规定的题号下答题;②答题过程不要拉得太长,特别不要超出答题框,以免阅卷老师漏改;③不要留空题,即使大题不会也要去争取同情分。

忽略了细节,可能会造成全题的错误,也可能会造成局部的错误,都应引起注意。在细节上出现的问题会因人而异,因此,要根据自己的具体情况加以分析和解决,把自己曾经作过的题进行整理,特别是把曾经出现的错误进行分析,找出原因,争取在高考中不再犯同样的错误,关注细节,重视细节,通过细节的不失误使答题获得成功.

2007-5-15

P

F

N

D

C

E

B

A

M

B

C

O

A

D

E

O

D

C

B

A

E

PAGE

7

监利县教学研究室 常金平

一、高考命题分析

2007年的高考数学试卷将会有以下的特点:

1、命题重点:强化主干知识,从学科整体意义上设计试题,强调知识之间的交叉,渗透和综合;

2、命题思想:淡化特殊技巧,强调数学思想和方法,对数学思想方法的考查是考查考生能力的必由之路;

3、命题原则:深化能力立意,突出考查能力与素质,对知识的考查侧重于理解和应用,在考查中,以思维能力为重点,对思维能力的考查贯穿全卷;

4、命题导向:坚持数学应用,考查应用意识,应用题是对考生“综合实力”的考查,应用题要“贴近生活,背景公平,控制难度”;开放探索,考查探究精神,开拓展现创新意识的空间,

5、命题特色:体现要求层次,控制试题难度,在强调综合性的同时,重视试题的层次性,合理调控综合程度,坚持多角度,多层次的考查,试题的命制注意“立意鲜明,背景新颖,设问灵活,层次清晰”,“新题不难,难题不怪”;

二、考前复习策略

1、进一步加强“双基”复习。建议同学们在后期复习中回归课本,优先掌握课本上的基础知识,理解数学概念和结论、定义、定理,所有的公式、定理的证明要会,常见的结论要熟记。如果我们连课本上的翻版题都失分,这是得不偿失的。

例1:在如图的几何体中,A、B为棱EF上的两动点且,AC=2BD,点P为侧面MNFE上的一动点,满足,则P点在侧面MNFE上的轨迹可能是

A、圆 B、椭圆

C、双曲线的一部份

D、抛物线的一部份

很容易由条件得出PA=2PB,如果大家对教材P78页例5比较熟悉就可以选答案A了。

例2:(2005湖北卷理科第19题)某地最近出台一项机动车驾照考试规定;每位考试者一年之内最多有4次参加考试的机会,一旦某次考试通过,便可领取驾照,不再参加以后的考试,否则就一直考到第4次为止。如果李明决定参加驾照考试,设他每次参加考试通过的概率依次为0.6,0.7,0.8,0.9,求在一年内李明参加驾照考试次数的分布列和的期望,并求李明在一年内领到驾照的概率.

本小题主要考查随机变量的分布列和数学期望的概念和运算,以及运用概率统计的知识解决实际问题的能力.

解:的取值分别为1,2,3,4.

,表明李明第一次参加驾照考试就通过了,故P()=0.6.

,表明李明在第一次考试未通过,第二次通过了,故

ξ=3,表明李明在第一、二次考试未通过,第三次通过了,故

ξ=4,表明李明第一、二、三次考试都未通过,故

李明实际参加考试次数ξ的分布列为

ξ 1 2 3 4

P 0.6 0.28 0.096 0.024

ξ的期望Eξ=1×0.6+2×0.28+3×0.096+4×0.024=1.544.

李明在一年内领到驾照的概率为

1-(1-0.6)(1-0.7)(1-0.8)(1-0.9)=0.9976.

不少学生被“一直考到第4次为止”的条件卡住了,考后一查课本才发现,它与“1.2离散型随机变量的期望与方差”中的例3是同一类题。一个是考试通过不再考,另一个是抽出次品抽查终止;一个是一直考到第4次为止,另一个是抽查到次数不超过10次。与课本如此对应的试题,得分率居然不高。

2、重视主干知识之间的相互交叉、渗透与综合。近几年来高考试题在知识交汇处的命题越来越多,主要涉及到函数、三角、不等式、数列、解几、立几、平面向量、概率统计与导数等知识,综合程度越来越高,知识交汇的范围越来越广。这就要求我们将课本知识串联起来,构建高中数学整体知识网络,提高解题能力。主干知识之间的相互交叉、渗透与综合主要呈现为以下方式:

(1)知识板块的拼合交汇方式。

即由几个知识点,几个知识板块汇成综合问题,主要考查学生是否能把综合知识从知识交汇处分割到相关分支内容内求解的能力。其解题策略为转换与分析,即通过数学语言转换,拆分为几个小型简单问题来逐个解决。

例3:(2006全国Ⅰ卷理科第18题)A、B是治疗同一种疾病的两种药,用若干试验组进行对比试验。每个试验组由4只小白鼠组成,其中2只服用A,另2只服用B,然后观察疗效。若在一个试验组中,服用A有效的小白鼠的只数比服用B有效的多,就称该试验组为甲类组。设每只小白鼠服用A有效的概率为,服用B有效的概率为。

(Ⅰ)求一个试验组为甲类组的概率;

(Ⅱ)观察3个试验组,用表示这3个试验组中甲类组的个数,求的分布列和数学期望。

解:(1)设Ai表示事件“一个试验组中,服用A有效的小鼠有i只" , i=0,1,2,

Bi表示事件“一个试验组中,服用B有效的小鼠有i只" , i=0,1,2,

依题意有: P(A1)=2×× = , P(A2)= × = . P(B0)= × = ,

P(B1)=2× × = , 所求概率为: P=P(B0·A1)+P(B0·A2)+P(B1·A2)

= × + × + × =

(Ⅱ)ξ的可能值为0,1,2,3且ξ~B(3,) . P(ξ=0)=()3= , P(ξ=1)=C31××()2=

, P(ξ=2)=C32×()2× = , P(ξ=3)=( )3=

ξ 0 1 2 3

P

ξ的分布列为:

数学期望: Eξ=3× = .

关键是读懂“甲类组”是什么?“甲类组”如何构成?

“甲类组”是什么?“甲类组”就是“服用A有效的小白鼠的只数比服用B有效的多”,这就包括三种情况:①服用A有效的小白鼠2只,服用B有效的小白鼠1只;②服用A有效的小白鼠2只,服用B有效的小白鼠0只;③服用A有效的小白鼠1只,服用B有效的小白鼠0只。也就是说“甲类组”可以归结为三个互斥事件的和,而其中每一事件又归结为两个相互独立事件的积,而构成积的每一个独立事件最终是独立重复试验。

这说明,一个综合性问题,都可以转化为基础问题;一个新颖的问题情境,可以回归到我们熟悉的领域。

(2)数学模型交汇方式。

中学数学各分支各板块可以看成具体的特定的模型。数学模型既有其被研究的目标属性,又有其工具属性。解题策略:割析。确认模型然后由简单到复杂的分析、推算、推证,使问题得到解决。

例4:(2006全国Ⅰ卷理科第20题)在平面直角坐标系中,有一个以和为焦点、离心率为的椭圆,设椭圆在第一象限的部分为曲线C,动点P在C上,C在点P处的切线与轴的交点分别为A、B,且向量。求:

(Ⅰ)点M的轨迹方程;

(Ⅱ)的最小值。

解: 椭圆方程可写为: + =1 式中a>b>0 , 且 得a2=4,b2=1,所以曲线C的方程为: x2+ =1 (x>0,y>0). y=2(0

由= +得M的坐标为(x,y), 由x0,y0满足C的方程,得点M的轨迹方程为:

+ =1 (x>1,y>2)

(Ⅱ)| |2= x2+y2, y2= =4+ ,

∴| |2= x2-1++5≥4+5=9.且当x2-1= ,即x=>1时,上式取等号.

故||的最小值为3.

本题主要是考查轨迹方程及圆锥曲线最值问题。以向量形式给出了条件和问题,考生只要会转化,剩下的就是纯几何的问题,是一个解几模型的问题。

(3)数学思想方法叠加交汇方式。

数学思想方法是数学知识在更高层面上 抽象与概括,它蕴含于数学知识的发生、发展和应用之中。

数学思想包括:函数与方程的思想,数形结合的思想,分类与整合的思想,化归与转化的思想,特殊与一般的思想。有限与无限的思想,或然与必然的思想等。

数学基本方法包括:待定系数法,换元法,配方法,坐标法、数学归纳法、反证法等。

数学思想方法必须是以知识为载体,必须在问题的情境中,在解决问题的过程中。数学思想方法只有在这些具体的材料中才有生命力。我们在掌握这些思想方法时要有对应的问题,解答时找准思维的切入点。

3、适时地回顾非主干知识,进行保温训练。

对于复数、正态分布、排列组合、线性规划、线性回归等知识,虽然不是经常出在大题中去考,但每年在选择题、填空题中都有出现。在2006年湖北卷中,理科卷中第5题考了二项式定理,第9题考查了线性规划,第11考查了复数,第14题考查了排列组合,第15题考查了莱布尼茨三角形、组合数性质,第19题考查了正态分布。分值高达35分。这类题实际上考得是非常简单,只要我们能掌握书本上的知识就足够对付了,如果因为这些题失分是很令人痛心的。

2006届的理科考生在第19题上痛心过,文科考生在第17题(考查抽样方法)上后悔过,我们同学们在第Ⅲ次质检考试上也有过类似的经历,理科第3题考查变量的密度函数也是很基础的内容,只要我们对密度函数的几条性质记得比较熟练,就可很快得出正确答案,但相反得分率只有48.32%,也就是有一多半的同学没有正确做出来。以史为鉴,我们要从历届考生的失败中获取教训。

4、加强对几何知识的复习,提高解几何题的能力。高考新增向量内容后,有很多考题考查过向量与三角形的结合,对平面几何知识要求较高。直线与圆的位置关系中也有很多时候要用到圆的有关性质。圆锥曲线、立体几何中也经常利用平几知识来解题。因此建议同学们对平面几何中三角形的有关性质、圆的有关性质等等一些重要的结论要能重温一遍,并能灵活运用。

例如第Ⅲ次质检考试第15题给出条件“在中,已知”要根据以上条件要唯一确定的形状所缺少的条件,很多的同学得答案是,之所以错误就是因为不能唯一确定的形状。如果我们联想到平面几何中的“边角边”定理,很快就会知道只有求边C才能唯一确定的形状。

再看下面的一道练习题:

例5:内任一点O,满足

,求。

分析1:令,则条件式变为,从而得到点O为的重心。由重心等分的面积得=S,又,,。

分析2:变条件式为,则由平行四边形法则而想到取边AC、BC的中点E、D,从而得,所以有O为DE的三等分点。所以。

5、细节决定成败。

“海不择细流,故能成其大,山不拒细壤,方能就其高。”这是汪中球的《细 节 决 定 成 败》一书中的一句话,在高考复习中,同样要注意细节。

1、从高考试题的解答看细节

例(2004年,天津卷,理21)

已知定义在上的函数和数列满足下列条件:

,

,

其中为常数,为非零常数.

(Ⅰ)令,证明数列是等比数列;

(Ⅱ)求数列的通项公式;

(Ⅲ)当时,求.

本题主要考查函数,数列,等比数列和极限等概念,考查灵活应用数学知识分析问题和解决问题的能力。

对于第(Ⅰ)问,许多同学都是这样证明的:

由已知,即

所以是一个公比为的等比数列.

这样求解有没有破绽 许多同学找不出毛病,其实,按照等比数列的定义,应该证明与的比是一个常数,而要求“比”,就要证明数列的各项均不为0,这可以由题设条件,得出,再由递推公式及数学归纳法证明,对所有,这是证明等比数列的前提,而上面的证明恰恰忽略了这一点。

第(Ⅱ)问是求数列的通项公式.

由(Ⅰ)可以得出的通项公式

由的定义,。

这就涉及到求等比数列的前项之和。而对等比数列求和,又要对公比及分类讨论,这样一个细节,在平时教学中,老师肯定多次提醒,但是,换了一个解题环境,是求数列的通项公式,就有不少考生忽略了分类。

第三个细节就是得出的结果之后:

这里的题目并没有给出,因此,要用表示,许多考生也忽略了。正确的答案是

解题时,大方向都正确,但是不注意细节,这就使得很多不该失的分而失去了。

2、抓好基础,整理错误,关注细节

在复习的最后阶段,要特别注意把自己曾经作过的题目再整理一下,重点是出现错误的地方,要分析和反思出现错误的原因,有针对性地进行再纠正,对一些在细节上出现的问题尤其要关注。

在细节上容易出现的问题是多方面的,其中

(1)审题方面的细节.

例如,题目给出椭圆的短轴为3,有的同学写成,从而把短轴看成了短半轴;

又如,(2004年,重庆卷,文14)已知曲线,则过点的切线方程是_____________

本题可以判断点在曲线上,所以,大部分同学的解法是,由得切线方程为,即.

但是,这个结果并不完整,这是因为题目并没有告诉点是否为切点,而上面的解法是把点当作切点求解的.其实, 点也可能不是切点.正确的解法是:

设切点为,则,切线方程为

.

因为在切线上,则,

从而有 ,

解得 ,

于是, 过点的切线方程为和.

再如,已知点与定点的距离和它到定直线的距离的比是,求点的轨迹方程。有的同学直接用,求出,得到椭圆方程,这是一个错解。因为题目并没有给出椭圆的中心是坐标原点。正确的解为

,得.

(2) 基础知识方面的细节.

例如,给出数列的前项的和求它的通项公式,忽略了的情形,

求等比数列的前项的和,忽略了对公比及的讨论;证明等比数列时,忽略了证明;

在用斜截式或点斜式直线方程解题时,忽略了斜率不存在的情况;

在研究直线与圆锥曲线的位置关系时,忽略了对有关参数范围的讨论;

在求反函数时,忽略了定义域;等等.

如已知函数,在时有极值,求的值.在解题时,利用导数可以很快求出或但是很多同学忽略了检验,即忽略了导数为只是函数有极值的必要条件,而不是充分条件,经检验,第二组解, 就不是极值点,应舍掉.

(3) 书写规范方面的细节.

一是知识层面规范:①题目中没有出现的字母在使用前应该设出;写出函数的解析式时应该写出定义域;探究题,应用题等应该有答话或结论;数字题最后的结论要化简等等;②大题解答既要简单,又要准确。要紧扣关键步骤,争取步骤分。

二是非知识层面:①要在规定的范围内答题,特别是综合大题在规定的题号下答题;②答题过程不要拉得太长,特别不要超出答题框,以免阅卷老师漏改;③不要留空题,即使大题不会也要去争取同情分。

忽略了细节,可能会造成全题的错误,也可能会造成局部的错误,都应引起注意。在细节上出现的问题会因人而异,因此,要根据自己的具体情况加以分析和解决,把自己曾经作过的题进行整理,特别是把曾经出现的错误进行分析,找出原因,争取在高考中不再犯同样的错误,关注细节,重视细节,通过细节的不失误使答题获得成功.

2007-5-15

P

F

N

D

C

E

B

A

M

B

C

O

A

D

E

O

D

C

B

A

E

PAGE

7

同课章节目录