纲要上册第1课 中华文明的起源与早期国家课件(共27张ppt)

文档属性

| 名称 | 纲要上册第1课 中华文明的起源与早期国家课件(共27张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 9.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-01-31 18:36:44 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

第1课 中华文明的起源与早期国家

课程标准:通过了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,认识它们与中华文明起源以及私有制、阶级和国家产生的关系;通过甲骨文、青铜铭文及其他文献记载,了解私有制、阶级和早期国家的特征。

学习目标:

时空观念:了解史前时期的人类文明遗址的存在阶段与早期国家的朝代更迭;通过史前文明遗址图及商周形势图,理解中华文明起源的空间多元一体的特征,“中国”概念的变化对中华文化形成的影响,理解地理环境对文明形成与发展的影响。史料实证: 通过学习文明遗址考古资料,了解传世文献与考古材料相结合是了解上古历史的基本途径,了解“二重证据法”。历史解释:通过学习早期国家的制度,理解内外服制度、分封制、宗法制设置的目的与影响,理解中国早期国家的特征。唯物史观:通过学习中华文明的起源与发展过程,理解生产工具的改进、生产力的发展是推动历史发展的根本动力。家国情怀:通过学习古人类文明遗址分布、“中国”概念的历史演进,形成为华夏民族的认同感。

重难点:

重点:中华文明起源的特征难点:早期国家的特征

子

目

一

石器时代的古人类和文化遗存

二

从部落到国家

三

商和西周

一、石器时代的古人类和文化遗存

石器时代:从猿到人的转变中,直立行走和制造工具有着决定性意义,依据人类制造工具的历程,考古学家一般将人类早期历史划分为石器时代、青铜时代和铁器时代。石器时代一般分为旧石器时代和新石器时代。

旧石器时代:以使用打制石器为标志的人类文化发展阶段。一般认为这段时期在距今约250万年-约1万年前。

新石器时代:以打磨结合方法制作石器的时代叫做新石器时代 ,年代大约从1.8万年前开始,结束时间从距今5000多年至2000多年不等。

2

蓝田人

1

北京人

4

元谋人

3

山顶洞人

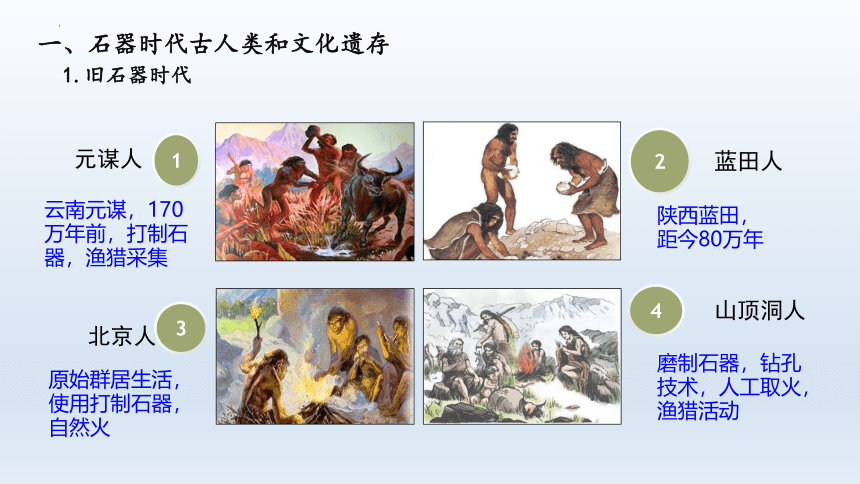

原始群居生活,使用打制石器,自然火

磨制石器,钻孔技术,人工取火,渔猎活动

云南元谋,170万年前,打制石器,渔猎采集

陕西蓝田,距今80万年

一、石器时代古人类和文化遗存

1.旧石器时代

一、石器时代古人类和文化遗存

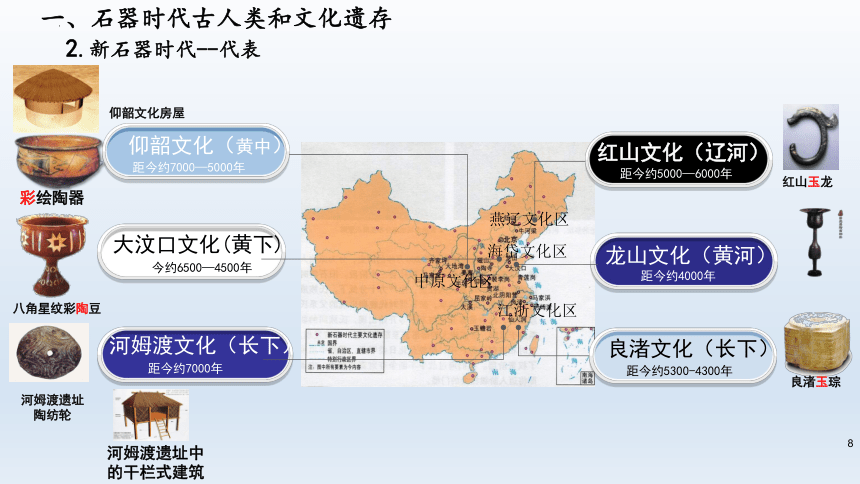

2.新石器时代--代表

8

距今约5000—6000年

红山文化(辽河)

距今约5300-4300年

良渚文化(长下)

距今约4000年

龙山文化(黄河)

距今约7000年

河姆渡文化(长下)

距今约7000—5000年

仰韶文化(黄中)

距今约6500—4500年

大汶口文化(黄下)

燕辽文化区

海岱文化区

江浙文化区

中原文化区

八角星纹彩陶豆

河姆渡遗址

陶纺轮

红山玉龙

良渚玉琮

彩绘陶器

河姆渡遗址中的干栏式建筑

仰韶文化房屋

3

从事原始农业

1

使用磨制石器

4

从事养畜业

6

开始定居生活

5

修建村落

使用陶器

2

一、石器时代古人类和文化遗存

2.新石器时代--特征

一、石器时代古人类和文化遗存

3.原始社会组织(生产关系/社会组织)

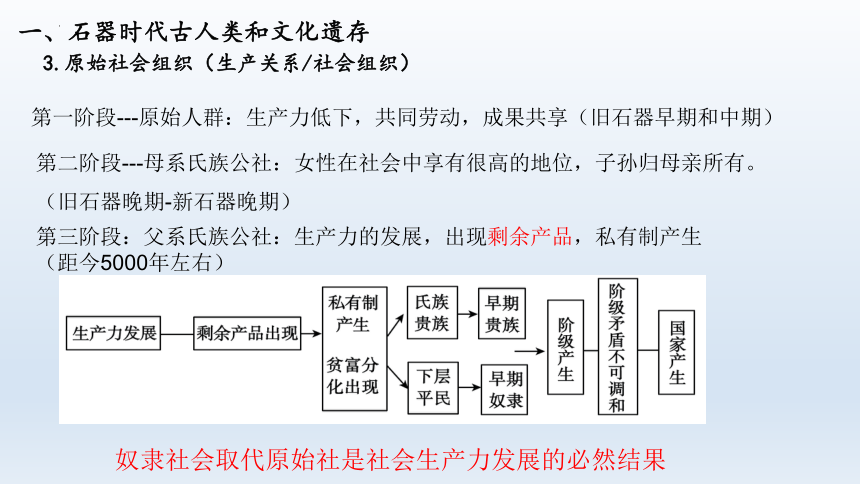

第一阶段---原始人群:生产力低下,共同劳动,成果共享(旧石器早期和中期)

第二阶段---母系氏族公社:女性在社会中享有很高的地位,子孙归母亲所有。(旧石器晚期-新石器晚期)

第三阶段:父系氏族公社:生产力的发展,出现剩余产品,私有制产生(距今5000年左右)

奴隶社会取代原始社是社会生产力发展的必然结果

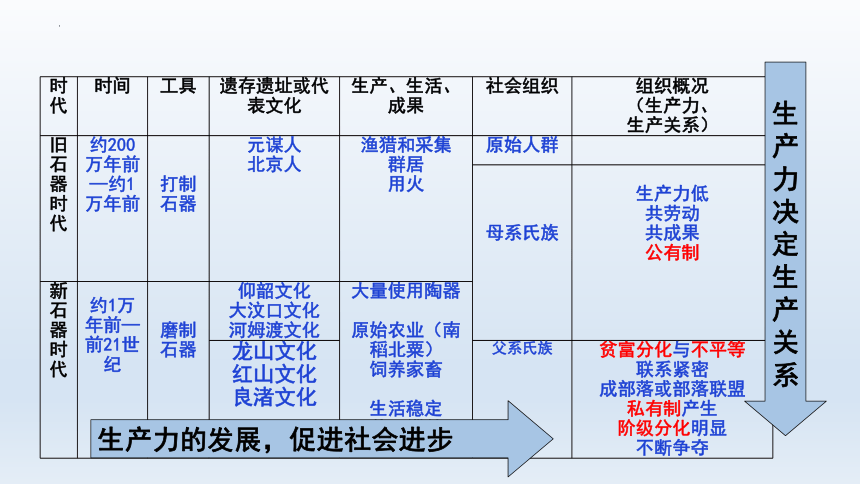

时代 时间 工具 遗存遗址或代表文化 生产、生活、 成果 社会组织 组织概况

(生产力、

生产关系)

旧石器时代 约200万年前 —约1万年前 打制 石器 元谋人 北京人 渔猎和采集 群居 用火 原始人群

母系氏族

生产力低

共劳动

共成果

公有制

新石器时代 约1万年前—前21世纪 磨制 石器 仰韶文化 大汶口文化 河姆渡文化 大量使用陶器 原始农业(南稻北粟) 饲养家畜 生活稳定 养蚕缫丝

龙山文化 红山文化 良渚文化 父系氏族 贫富分化与不平等

联系紧密

成部落或部落联盟

私有制产生

阶级分化明显

不断争夺

生产力的发展,促进社会进步

生产力决定生产关系

二、从部落到国家

1.三皇五帝

(1)三皇:燧人氏——钻木取火

伏羲氏——带领人们用兽皮制衣、结网打鱼、

发明八卦,创造文字结束“结绳记事”的历史

神农氏——为我国农业始祖和医药始祖

(2)五帝之首的黄帝是部落首领,与另一个部落首领炎帝,结成炎黄部落联盟,他们被后世共尊为华夏始祖。

(3)五帝中后两位尧、舜时期,部落联盟首领的产生办法是“禅让制”。

(4)相当于五帝后期的龙山文化考古证明,中国大地进入到邦国林立的“万邦时代”。

▲作者和年代不详的三皇五帝画像(三皇指燧人氏、伏羲氏、神农氏;五帝指黄帝、颛顼、喾、尧、舜)

国家形成的标志为:一是阶级的存在,二是凌驾于社会之上的公共权力的设立。阶级或阶层的出现是这一管理机构得以建立的社会基础,凌驾于全社会之上的公共权力的设立则是国家的社会职能,是国家机器的本质特征。“

q:为何说新石器时代晚期“国家的初始形态出现”?从考古发现中说明你的理由。

陶寺遗址玉制礼器

陶寺遗址宫殿区挖掘

二、从部落到国家

2.国家——文明起源的标志

红山文化牛河梁遗址的祭坛、积石冢

一定社会政治组织及其代表者所具有的影响和支配他人的一种强制力量.

⑴建立时间:

建 立 者:

⑵地 位:

⑶政治制度:

⑷灭亡:

公元前2070年

禹

约公元前1600年,商汤灭夏

二、从部落到国家

3.夏朝的建立

权力继承方式:禹传启,传子代替传贤,世袭制代替禅让制,家天下代替公天下。

中央机构:设有主管行政、军事、司法和宗教的机构与职官。

地方官理:夏王直接统治夏后(最高统治者称谓)氏部落,其他部族实行间接统治。

我国最早的奴隶制国家

墓葬除在二里头遗址发现一座大墓外,多为小型墓。有些是没有墓圹(墓穴)的人骨遗骸,其葬式或俯身,或身首异处,或有捆缚、斩割痕迹,为非正常死亡,且没有随葬品,生动地说明了死者生前的社会地位。

——《中华文明传真》

考古资料

等级、阶级、阶层已然形成

文献中可以发现:

夏朝王被称为天子、王下面有“百吏”;

有“六卿”“三正”等组成的政府结构;

六卿掌军事、羲氏、和氏掌管政教和农业生产,牧正、庖正、车正等分管畜牧、膳食、车服等;

夏朝兵士称“甲士”,《史记》中有“夏有乱政而作禹刑”和“招汤而囚之夏台(监狱)”的记载。

文献资料

统治者

公共权力机构

官员执掌

军队、刑狱

q:为何说夏朝是国家?依据考古资料和传世文献说出判断理由

互证

二里头一号宫殿复原图

一号宫殿面积1万余平方米,中心大殿前面有广庭,四周有回廊,南面有四重大门。

(1).建立时间: 建 立 者:

(2).政治制度:

公元前1600年

汤

①商王是最高统治者,商王之下设有尹及各类事务官。

②商朝的国家管理结构是内外服制。

内 服

外 服

商王直接统治的王畿地区(血缘)

商王间接控制的方国和部落(无血缘)

商族势力范围示意图

都城:殷(河南安阳)

三、商和西周

1、商(约公元前1600年-公元前1046年)

q:思考:商朝为什么要推行内外服制度?

商朝早期国家社会生产力水平不高,社会组织的血缘关系尚未完全被打破,还无力直接控制王畿以外的地区,内外服制度是当时最有效的统治方式。

根本原因

(3)经济发展:青铜器,造型雄奇,纹饰华丽

(4)文化发展:甲骨文(中国已经发现古代文字中时代最早体系较为完整的文字)

三、商和西周

1、商(约公元前1600年-公元前1046年)

青铜器利簋

(1)西周分封的原因

清华简《系年》第十七至十八简讲到:“周成王、周公既迁殷民于洛邑,乃追念夏商之亡由,方(旁)设出宗子以作周厚屏。乃先建卫叔封于康丘,以侯殷之余民”。

武王朝至于商郊牧野,乃誓。……今殷王纣维妇人言是用,自弃其先祖肆祀不答,昬弃其家国,遗其王父母弟不用,乃维四方之多罪逋……今予发维共行天之罚。

——司马迁《史记》

从材料中可看出,周代实行分封制的原因是什么?

夏商以王朝实力维系的外服制的地方社会治理方式存在问题,与周初巩固政权的需要相悖,因此改革外服制度,实行分封诸侯。

三、商和西周

2、西周(约公元前1046年-公元前771年)

轻视祖宗祭祀而不报答

不重用亲戚

(2)主要封国:齐 鲁 燕 宋 卫 晋

王族:卫晋鲁燕

齐:功臣

宋:先代贵族

三、商和西周

3、西周(约公元前1046年-公元前771年)

q:阅读两则材料,你发现周初分封制有何特点?

形成以周王室为中心的、统一的地方分权制度。

义务:政治上:听命天子,朝觐述职

军事上:镇守疆土、随从作战

经济上:交纳贡赋

权利:世袭领有封土;在封土内再分封; 高度自主的行政权力

(设置官员、建立武装、征派赋役等)

三、商和西周

3、西周(约公元前1046年-公元前771年)

(3)分封制的权利和义务

材料一:周有天下,裂土田而瓜分之,设五等,邦群后。布履星罗,四周于天下,轮运而辐集;合为朝觐会同,离为守臣扞城。

01

分封起到拱卫王室,巩固统治的作用

02

西周开发边远地区,扩大统治区域

03

三、商和西周

3、西周(约公元前1046年-公元前771年)

(4)分封制的影响

材料二:(周)王夺郑伯(郑庄公)政,郑伯不朝。秋,王以诸侯伐郑,郑伯御之。……王卒大败,祝聃(郑庄公的臣下)射王中肩。

材料三:通过封建,周室将所灭掉的夏,商旧族,赏赐给周族子弟,这样就出现了一批有不同血缘关系的人们组成的新的较大规模的共同体。然后周人在以此新成立的共同体为据点,继续对周围土著施加影响,从而促使更多的夏、商旧族参加进这样的共同体中来。这样一种形式的部族融合的局面是前所未有过的,它使以黄淮江汉广大中原地区为共同地域的华夏民族形成,以及以华夏为中心的我国多元一体的民族格局的形成。

促进了华夏为中心的我国多元一体的民族格局的形成

04

诸侯具有很强的独立性,造成分裂割据

含义:是处理同一宗族内部成员间的亲疏、等级和世袭权利的制度。

核心:嫡长子继承制,各级贵族的嫡长子是第一合法继承人。

作用:①保证了各级贵族在政治上的垄断和特权地位,形成政权与族权结合;

②有利于统治集团内部的稳定和团结,强化王权,从而实现“家”“国”一体化

③中国传统文化中的“齐家治国”即起源于此

与分封制的关系:互为表里,互相补充

原则:立嫡以长不以贤,立子以贵不以长。

三、商和西周

3、西周(约公元前1046年-公元前771年)

(5)宗法制

据《周礼》记载,衮服是西周统治阶级的最高一级礼服。

西周一般贵族服饰

“是以君臣朝廷尊卑贵贱之序,下及黎庶车舆衣服宫室饮食嫁娶丧祭之分,事有宜适,物有节文。” (《史记》卷23《礼书》)

天子之冕十二旒

诸侯九

上大夫七

下大夫五

三、商和西周

3、西周(约公元前1046年-公元前771年)

(6)礼乐制

三、商和西周

3、西周(约公元前1046年-公元前771年)

(6)礼乐制

26

01

02

03

04

井田制起源于商,兴盛于西周。实行井田制,周天子名义上占有全国土地和臣民,土地不能随意买卖,实质是奴隶主土地国有制私田是村社成员的份田,只有使用权没有所有权,公田由得到私田的村社成员集体耕种,收获物全部缴纳给贵族。

商周时期的农业生产,主要使用木、石、骨、蚌等材质的工具,青铜农具极少。

青铜铸造是手工业生产中的主要部门,青铜器种类较多,技艺精湛

我国是世界上最早养蚕缫丝的国家,绢帛是商周贵族们普遍的衣着材料。

三、商和西周

3、西周(约公元前1046年-公元前771年)

(7)经济文化

中国早期政治制度的特点

2 以血缘为纽带形成家国一体的政治结构

1 王权与神权的紧密结合

3 最高统治集团尚未实行权力的高度集中

西周的三大政治制度:

分封制:权力的分配——政治生活等级化——天下归周(姬);

宗法制:权力的继承——家庭生活政治化——天下归宗(嫡);

礼乐制:权力的认同——等级观念生活化——天下归序(心);

井田制度-------------------------------------------------天下归王。

(普天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣)

4 以血缘关系为纽带将族权与政权结合,形成家国一体的局面

中华文明起源的特点

1.多元一体

(1)新石器时代多元一体的格局初步奠定

新石器时代文化遗存从“满天星斗”(新时期中期,六大文化区系并行不悖)走向“中原核心”(新石器晚期,唯中原区系龙山文化维持在较高水平)

(2)战国时期多元一体的格局正式形成

从商周至战国,华夷杂处、华夷交融;战国时,以华夏族为主体的多元一体格局正式形成;从秦代始,多元一体的格局被大一统的政治所巩固。

2.源远流长

(1)超百万年的文化根系(指旧石器文明遗存);

(2)上万年的文明起步(新石器的文明遗存);

(3)五千年的古国(中华文明的形成);

(4)两千年的中华统一实体(秦代以来的大一统局面)。

深化理解

课堂小结

经济基础:土地经营的基本方式——井田制

政治特点:王权与神权相结合,血缘关系为纽带

等级森严、家国一体,权力未高度集中

文化代表:甲骨文和青铜文化

我国夏、商、西周三代因其已经出现凌驾于社会各阶层人们之上的公共权力机构,而被学者划入文明社会的范畴。由于生产力发展水平等条件的制约,人们仍然生活在以血缘关系为纽带的各种“族”的网络中;血缘组织与政治组织的架构相互支撑并往往是融为一体的;作为成熟国家标志的地域组织并没有建立,或者仅仅在它的后一个时期有些萌芽。因此,学者多称这一阶段的国家为“早期国家”,以与战国以后建立在郡县制基础上的国家区别开来。

——沈长云《上古史探研》

作业:

依据材料,概括早期国家特点,结合史实说明西周为何是早期国家。

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

第1课 中华文明的起源与早期国家

课程标准:通过了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,认识它们与中华文明起源以及私有制、阶级和国家产生的关系;通过甲骨文、青铜铭文及其他文献记载,了解私有制、阶级和早期国家的特征。

学习目标:

时空观念:了解史前时期的人类文明遗址的存在阶段与早期国家的朝代更迭;通过史前文明遗址图及商周形势图,理解中华文明起源的空间多元一体的特征,“中国”概念的变化对中华文化形成的影响,理解地理环境对文明形成与发展的影响。史料实证: 通过学习文明遗址考古资料,了解传世文献与考古材料相结合是了解上古历史的基本途径,了解“二重证据法”。历史解释:通过学习早期国家的制度,理解内外服制度、分封制、宗法制设置的目的与影响,理解中国早期国家的特征。唯物史观:通过学习中华文明的起源与发展过程,理解生产工具的改进、生产力的发展是推动历史发展的根本动力。家国情怀:通过学习古人类文明遗址分布、“中国”概念的历史演进,形成为华夏民族的认同感。

重难点:

重点:中华文明起源的特征难点:早期国家的特征

子

目

一

石器时代的古人类和文化遗存

二

从部落到国家

三

商和西周

一、石器时代的古人类和文化遗存

石器时代:从猿到人的转变中,直立行走和制造工具有着决定性意义,依据人类制造工具的历程,考古学家一般将人类早期历史划分为石器时代、青铜时代和铁器时代。石器时代一般分为旧石器时代和新石器时代。

旧石器时代:以使用打制石器为标志的人类文化发展阶段。一般认为这段时期在距今约250万年-约1万年前。

新石器时代:以打磨结合方法制作石器的时代叫做新石器时代 ,年代大约从1.8万年前开始,结束时间从距今5000多年至2000多年不等。

2

蓝田人

1

北京人

4

元谋人

3

山顶洞人

原始群居生活,使用打制石器,自然火

磨制石器,钻孔技术,人工取火,渔猎活动

云南元谋,170万年前,打制石器,渔猎采集

陕西蓝田,距今80万年

一、石器时代古人类和文化遗存

1.旧石器时代

一、石器时代古人类和文化遗存

2.新石器时代--代表

8

距今约5000—6000年

红山文化(辽河)

距今约5300-4300年

良渚文化(长下)

距今约4000年

龙山文化(黄河)

距今约7000年

河姆渡文化(长下)

距今约7000—5000年

仰韶文化(黄中)

距今约6500—4500年

大汶口文化(黄下)

燕辽文化区

海岱文化区

江浙文化区

中原文化区

八角星纹彩陶豆

河姆渡遗址

陶纺轮

红山玉龙

良渚玉琮

彩绘陶器

河姆渡遗址中的干栏式建筑

仰韶文化房屋

3

从事原始农业

1

使用磨制石器

4

从事养畜业

6

开始定居生活

5

修建村落

使用陶器

2

一、石器时代古人类和文化遗存

2.新石器时代--特征

一、石器时代古人类和文化遗存

3.原始社会组织(生产关系/社会组织)

第一阶段---原始人群:生产力低下,共同劳动,成果共享(旧石器早期和中期)

第二阶段---母系氏族公社:女性在社会中享有很高的地位,子孙归母亲所有。(旧石器晚期-新石器晚期)

第三阶段:父系氏族公社:生产力的发展,出现剩余产品,私有制产生(距今5000年左右)

奴隶社会取代原始社是社会生产力发展的必然结果

时代 时间 工具 遗存遗址或代表文化 生产、生活、 成果 社会组织 组织概况

(生产力、

生产关系)

旧石器时代 约200万年前 —约1万年前 打制 石器 元谋人 北京人 渔猎和采集 群居 用火 原始人群

母系氏族

生产力低

共劳动

共成果

公有制

新石器时代 约1万年前—前21世纪 磨制 石器 仰韶文化 大汶口文化 河姆渡文化 大量使用陶器 原始农业(南稻北粟) 饲养家畜 生活稳定 养蚕缫丝

龙山文化 红山文化 良渚文化 父系氏族 贫富分化与不平等

联系紧密

成部落或部落联盟

私有制产生

阶级分化明显

不断争夺

生产力的发展,促进社会进步

生产力决定生产关系

二、从部落到国家

1.三皇五帝

(1)三皇:燧人氏——钻木取火

伏羲氏——带领人们用兽皮制衣、结网打鱼、

发明八卦,创造文字结束“结绳记事”的历史

神农氏——为我国农业始祖和医药始祖

(2)五帝之首的黄帝是部落首领,与另一个部落首领炎帝,结成炎黄部落联盟,他们被后世共尊为华夏始祖。

(3)五帝中后两位尧、舜时期,部落联盟首领的产生办法是“禅让制”。

(4)相当于五帝后期的龙山文化考古证明,中国大地进入到邦国林立的“万邦时代”。

▲作者和年代不详的三皇五帝画像(三皇指燧人氏、伏羲氏、神农氏;五帝指黄帝、颛顼、喾、尧、舜)

国家形成的标志为:一是阶级的存在,二是凌驾于社会之上的公共权力的设立。阶级或阶层的出现是这一管理机构得以建立的社会基础,凌驾于全社会之上的公共权力的设立则是国家的社会职能,是国家机器的本质特征。“

q:为何说新石器时代晚期“国家的初始形态出现”?从考古发现中说明你的理由。

陶寺遗址玉制礼器

陶寺遗址宫殿区挖掘

二、从部落到国家

2.国家——文明起源的标志

红山文化牛河梁遗址的祭坛、积石冢

一定社会政治组织及其代表者所具有的影响和支配他人的一种强制力量.

⑴建立时间:

建 立 者:

⑵地 位:

⑶政治制度:

⑷灭亡:

公元前2070年

禹

约公元前1600年,商汤灭夏

二、从部落到国家

3.夏朝的建立

权力继承方式:禹传启,传子代替传贤,世袭制代替禅让制,家天下代替公天下。

中央机构:设有主管行政、军事、司法和宗教的机构与职官。

地方官理:夏王直接统治夏后(最高统治者称谓)氏部落,其他部族实行间接统治。

我国最早的奴隶制国家

墓葬除在二里头遗址发现一座大墓外,多为小型墓。有些是没有墓圹(墓穴)的人骨遗骸,其葬式或俯身,或身首异处,或有捆缚、斩割痕迹,为非正常死亡,且没有随葬品,生动地说明了死者生前的社会地位。

——《中华文明传真》

考古资料

等级、阶级、阶层已然形成

文献中可以发现:

夏朝王被称为天子、王下面有“百吏”;

有“六卿”“三正”等组成的政府结构;

六卿掌军事、羲氏、和氏掌管政教和农业生产,牧正、庖正、车正等分管畜牧、膳食、车服等;

夏朝兵士称“甲士”,《史记》中有“夏有乱政而作禹刑”和“招汤而囚之夏台(监狱)”的记载。

文献资料

统治者

公共权力机构

官员执掌

军队、刑狱

q:为何说夏朝是国家?依据考古资料和传世文献说出判断理由

互证

二里头一号宫殿复原图

一号宫殿面积1万余平方米,中心大殿前面有广庭,四周有回廊,南面有四重大门。

(1).建立时间: 建 立 者:

(2).政治制度:

公元前1600年

汤

①商王是最高统治者,商王之下设有尹及各类事务官。

②商朝的国家管理结构是内外服制。

内 服

外 服

商王直接统治的王畿地区(血缘)

商王间接控制的方国和部落(无血缘)

商族势力范围示意图

都城:殷(河南安阳)

三、商和西周

1、商(约公元前1600年-公元前1046年)

q:思考:商朝为什么要推行内外服制度?

商朝早期国家社会生产力水平不高,社会组织的血缘关系尚未完全被打破,还无力直接控制王畿以外的地区,内外服制度是当时最有效的统治方式。

根本原因

(3)经济发展:青铜器,造型雄奇,纹饰华丽

(4)文化发展:甲骨文(中国已经发现古代文字中时代最早体系较为完整的文字)

三、商和西周

1、商(约公元前1600年-公元前1046年)

青铜器利簋

(1)西周分封的原因

清华简《系年》第十七至十八简讲到:“周成王、周公既迁殷民于洛邑,乃追念夏商之亡由,方(旁)设出宗子以作周厚屏。乃先建卫叔封于康丘,以侯殷之余民”。

武王朝至于商郊牧野,乃誓。……今殷王纣维妇人言是用,自弃其先祖肆祀不答,昬弃其家国,遗其王父母弟不用,乃维四方之多罪逋……今予发维共行天之罚。

——司马迁《史记》

从材料中可看出,周代实行分封制的原因是什么?

夏商以王朝实力维系的外服制的地方社会治理方式存在问题,与周初巩固政权的需要相悖,因此改革外服制度,实行分封诸侯。

三、商和西周

2、西周(约公元前1046年-公元前771年)

轻视祖宗祭祀而不报答

不重用亲戚

(2)主要封国:齐 鲁 燕 宋 卫 晋

王族:卫晋鲁燕

齐:功臣

宋:先代贵族

三、商和西周

3、西周(约公元前1046年-公元前771年)

q:阅读两则材料,你发现周初分封制有何特点?

形成以周王室为中心的、统一的地方分权制度。

义务:政治上:听命天子,朝觐述职

军事上:镇守疆土、随从作战

经济上:交纳贡赋

权利:世袭领有封土;在封土内再分封; 高度自主的行政权力

(设置官员、建立武装、征派赋役等)

三、商和西周

3、西周(约公元前1046年-公元前771年)

(3)分封制的权利和义务

材料一:周有天下,裂土田而瓜分之,设五等,邦群后。布履星罗,四周于天下,轮运而辐集;合为朝觐会同,离为守臣扞城。

01

分封起到拱卫王室,巩固统治的作用

02

西周开发边远地区,扩大统治区域

03

三、商和西周

3、西周(约公元前1046年-公元前771年)

(4)分封制的影响

材料二:(周)王夺郑伯(郑庄公)政,郑伯不朝。秋,王以诸侯伐郑,郑伯御之。……王卒大败,祝聃(郑庄公的臣下)射王中肩。

材料三:通过封建,周室将所灭掉的夏,商旧族,赏赐给周族子弟,这样就出现了一批有不同血缘关系的人们组成的新的较大规模的共同体。然后周人在以此新成立的共同体为据点,继续对周围土著施加影响,从而促使更多的夏、商旧族参加进这样的共同体中来。这样一种形式的部族融合的局面是前所未有过的,它使以黄淮江汉广大中原地区为共同地域的华夏民族形成,以及以华夏为中心的我国多元一体的民族格局的形成。

促进了华夏为中心的我国多元一体的民族格局的形成

04

诸侯具有很强的独立性,造成分裂割据

含义:是处理同一宗族内部成员间的亲疏、等级和世袭权利的制度。

核心:嫡长子继承制,各级贵族的嫡长子是第一合法继承人。

作用:①保证了各级贵族在政治上的垄断和特权地位,形成政权与族权结合;

②有利于统治集团内部的稳定和团结,强化王权,从而实现“家”“国”一体化

③中国传统文化中的“齐家治国”即起源于此

与分封制的关系:互为表里,互相补充

原则:立嫡以长不以贤,立子以贵不以长。

三、商和西周

3、西周(约公元前1046年-公元前771年)

(5)宗法制

据《周礼》记载,衮服是西周统治阶级的最高一级礼服。

西周一般贵族服饰

“是以君臣朝廷尊卑贵贱之序,下及黎庶车舆衣服宫室饮食嫁娶丧祭之分,事有宜适,物有节文。” (《史记》卷23《礼书》)

天子之冕十二旒

诸侯九

上大夫七

下大夫五

三、商和西周

3、西周(约公元前1046年-公元前771年)

(6)礼乐制

三、商和西周

3、西周(约公元前1046年-公元前771年)

(6)礼乐制

26

01

02

03

04

井田制起源于商,兴盛于西周。实行井田制,周天子名义上占有全国土地和臣民,土地不能随意买卖,实质是奴隶主土地国有制私田是村社成员的份田,只有使用权没有所有权,公田由得到私田的村社成员集体耕种,收获物全部缴纳给贵族。

商周时期的农业生产,主要使用木、石、骨、蚌等材质的工具,青铜农具极少。

青铜铸造是手工业生产中的主要部门,青铜器种类较多,技艺精湛

我国是世界上最早养蚕缫丝的国家,绢帛是商周贵族们普遍的衣着材料。

三、商和西周

3、西周(约公元前1046年-公元前771年)

(7)经济文化

中国早期政治制度的特点

2 以血缘为纽带形成家国一体的政治结构

1 王权与神权的紧密结合

3 最高统治集团尚未实行权力的高度集中

西周的三大政治制度:

分封制:权力的分配——政治生活等级化——天下归周(姬);

宗法制:权力的继承——家庭生活政治化——天下归宗(嫡);

礼乐制:权力的认同——等级观念生活化——天下归序(心);

井田制度-------------------------------------------------天下归王。

(普天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣)

4 以血缘关系为纽带将族权与政权结合,形成家国一体的局面

中华文明起源的特点

1.多元一体

(1)新石器时代多元一体的格局初步奠定

新石器时代文化遗存从“满天星斗”(新时期中期,六大文化区系并行不悖)走向“中原核心”(新石器晚期,唯中原区系龙山文化维持在较高水平)

(2)战国时期多元一体的格局正式形成

从商周至战国,华夷杂处、华夷交融;战国时,以华夏族为主体的多元一体格局正式形成;从秦代始,多元一体的格局被大一统的政治所巩固。

2.源远流长

(1)超百万年的文化根系(指旧石器文明遗存);

(2)上万年的文明起步(新石器的文明遗存);

(3)五千年的古国(中华文明的形成);

(4)两千年的中华统一实体(秦代以来的大一统局面)。

深化理解

课堂小结

经济基础:土地经营的基本方式——井田制

政治特点:王权与神权相结合,血缘关系为纽带

等级森严、家国一体,权力未高度集中

文化代表:甲骨文和青铜文化

我国夏、商、西周三代因其已经出现凌驾于社会各阶层人们之上的公共权力机构,而被学者划入文明社会的范畴。由于生产力发展水平等条件的制约,人们仍然生活在以血缘关系为纽带的各种“族”的网络中;血缘组织与政治组织的架构相互支撑并往往是融为一体的;作为成熟国家标志的地域组织并没有建立,或者仅仅在它的后一个时期有些萌芽。因此,学者多称这一阶段的国家为“早期国家”,以与战国以后建立在郡县制基础上的国家区别开来。

——沈长云《上古史探研》

作业:

依据材料,概括早期国家特点,结合史实说明西周为何是早期国家。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进