记承天寺夜游

图片预览

文档简介

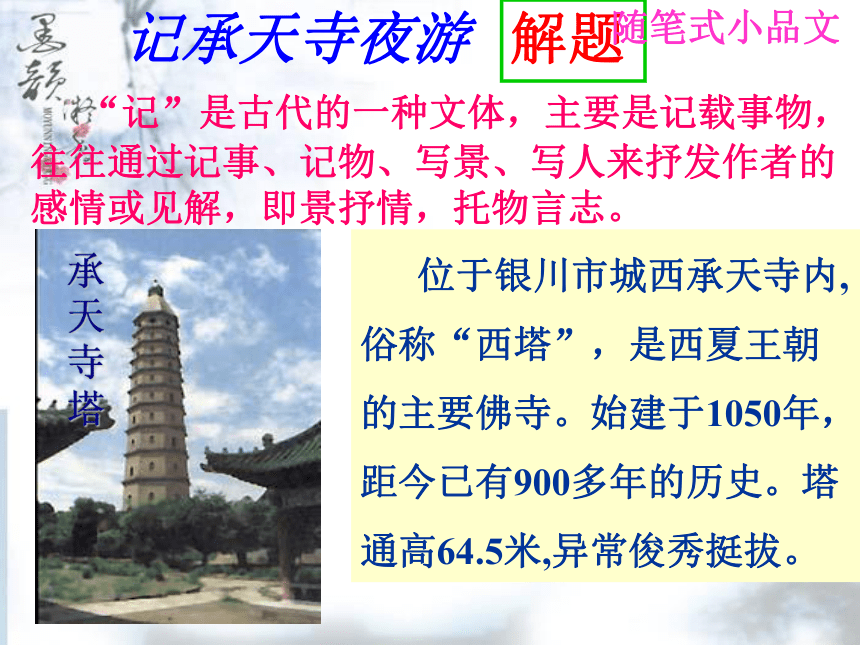

课件67张PPT。苏轼承天寺承天寺 位于今湖北省黄冈市南,南唐初年建寺,初名“南禅寺”。北宋景德四年(1007年)赐名承天寺,其规模仅次于开元寺,因寺门横匾上有金光闪烁的“月台”两字,故又名月台寺。

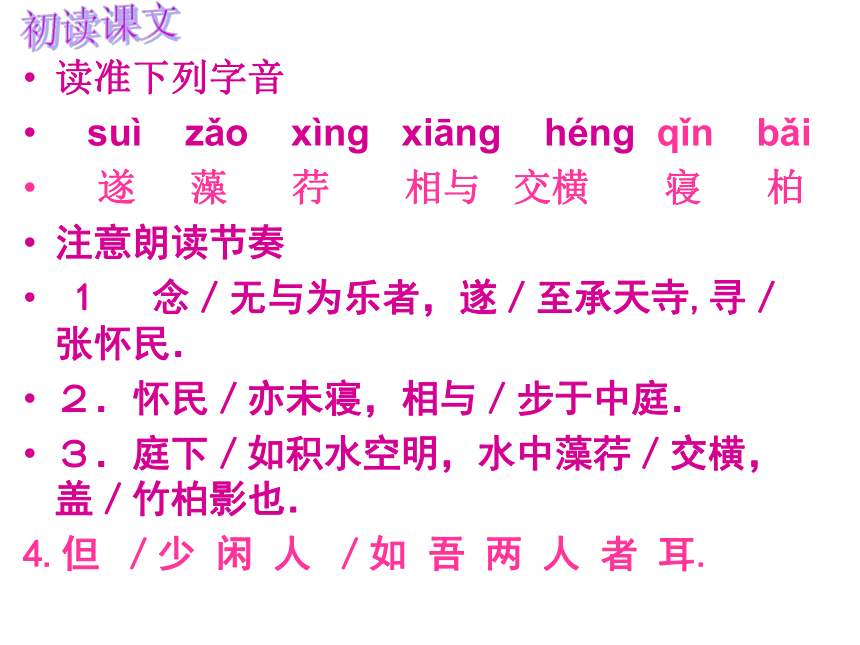

读准下列字音

suì zǎo xìng xiāng héng qǐn bǎi

遂 藻 荇 相与 交横 寝 柏

注意朗读节奏

1 念/无与为乐者,遂/至承天寺,寻/张怀民.

2.怀民/亦未寝,相与/步于中庭.

3.庭下/如积水空明,水中藻荇/交横,盖/竹柏影也.

4.但 /少 闲 人 /如 吾 两 人 者 耳.

初读课文苏轼,北宋著名的文学家、书画家,字子瞻,号东坡居士,与父亲苏洵,弟弟苏辙并称为“三苏” ,与欧阳修并称“欧苏”,与黄庭坚并称“苏黄”,与辛弃疾并称“苏辛,为“唐宋八大家”之一。作者简介唐宋八大家: 韩愈、柳宗元、

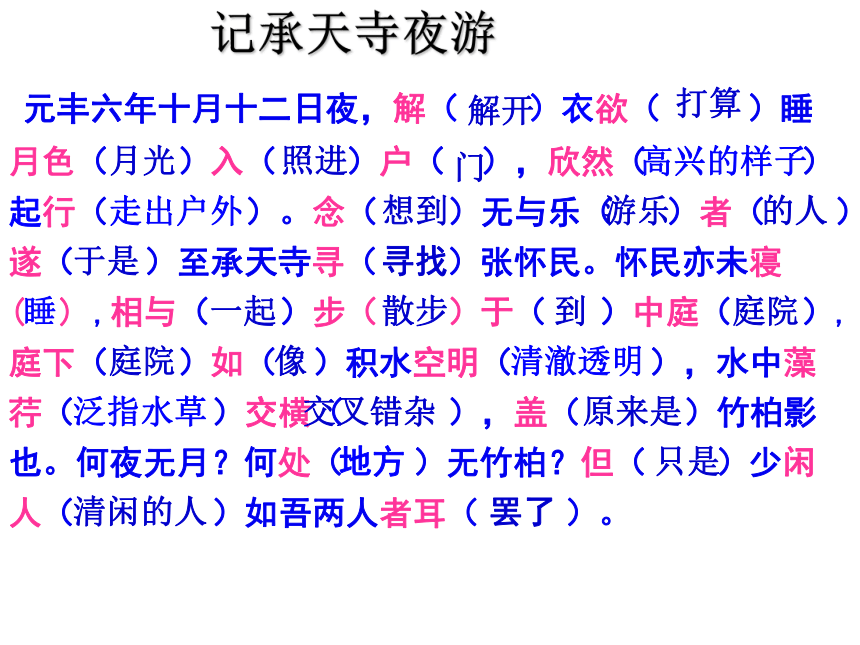

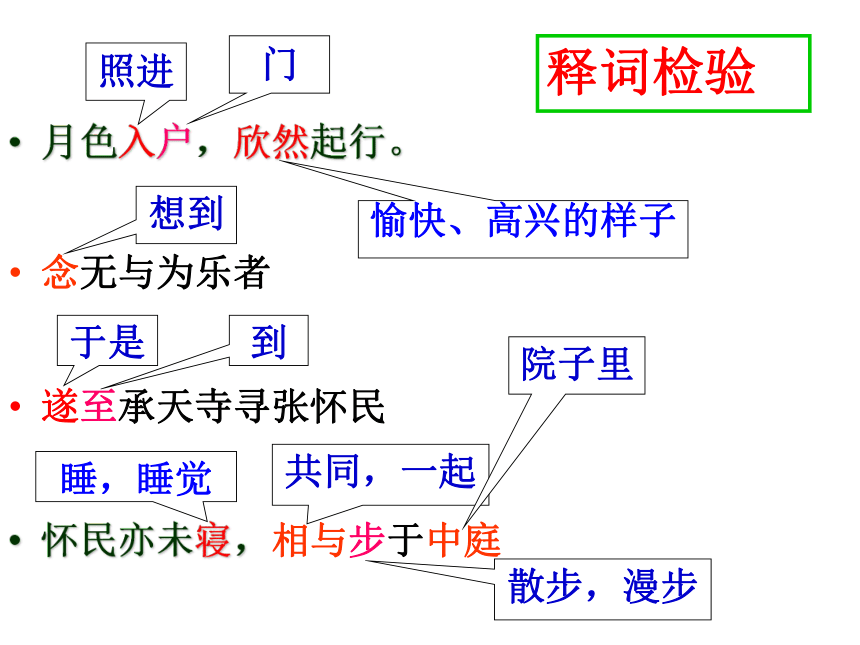

欧阳修、 苏洵 、 苏轼、 苏辙 、 曾巩 、 王安石。 苏轼生活的时代大兴“新法”,改革之风大盛。由于他反对王安石“新法”而被调离出京。神宗元丰二年(1079年),因御史李定、何正臣等说他写诗讽刺了“新法”而被捕入狱。这就是当年有名的“乌台诗案”(乌台,指当时的御史府)。出狱后贬为黄州团练副使。 背景介绍承 天 寺 塔 位于银川市城西承天寺内,俗称“西塔”,是西夏王朝的主要佛寺。始建于1050年,距今已有900多年的历史。塔通高64.5米,异常俊秀挺拔。解题随笔式小品文记承天寺夜游 “记”是古代的一种文体,主要是记载事物,往往通过记事、记物、写景、写人来抒发作者的感情或见解,即景抒情,托物言志。 元丰六年十月十二日夜,解( )衣欲( )睡月色( )入( )户( ),欣然( )起行( )。念( )无与乐( )者( ) 遂( )至承天寺寻( )张怀民。怀民亦未寝( ) ,相与( )步( )于( )中庭( ),庭下( )如( )积水空明( ),水中藻荇( )交横( ),盖( )竹柏影也。何夜无月?何处( )无竹柏?但( )少闲人( )如吾两人者耳( )。 记承天寺夜游照进解开打算月光门高兴的样子走出户外想到的人游乐于是寻找睡一起散步到庭院庭院像清澈透明泛指水草交叉错杂原来是只是清闲的人罢了地方月色入户,欣然起行。

念无与为乐者

遂至承天寺寻张怀民

怀民亦未寝,相与步于中庭

照进愉快、高兴的样子想到到于是睡,睡觉共同,一起院子里散步,漫步释词检验门

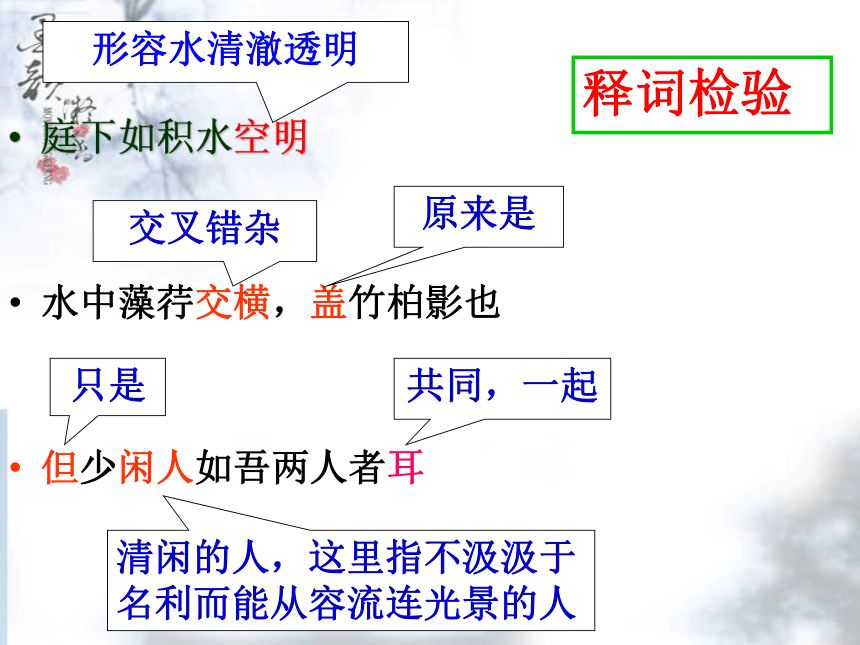

庭下如积水空明

水中藻荇交横,盖竹柏影也

但少闲人如吾两人者耳交叉错杂原来是清闲的人,这里指不汲汲于名利而能从容流连光景的人只是共同,一起形容水清澈透明释词检验①解衣欲睡,月色人户,欣然起行

②念无与为乐者,遂 至 承 天 寺 ,寻 张 怀 民。

③怀民亦未寝,相与步于中庭

④?庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

⑤但少闲人如吾两人者耳. 月色洒满庭院,庭院像积满水一样清澈透明,水

中水草交叉错杂,原来是竹子和松柏的影子。(我)脱了衣服,打算睡觉,这时看见月光照进门户(十分优美),我高兴地起来走出户外。只是缺少像我们俩这样的清闲的人罢了。想到没有与我共同游乐的人,于是我就到承天寺寻找张怀民。怀民也没有睡,我们就一起在院子里散步。研习课文 1、这篇文章运用了几种表达方式?

记叙

描写

抒情

2、分析文章交代了哪些要素?

时间: 地点: 人物:

起因: 经过: 结果:

时间:元丰六年十月十二日夜

地点:承天寺中庭

人物:我(苏轼)与张怀民

起因:月色入户,欣然起行

经过:至承天寺寻张怀民

结果:相与步天庭中 3、贯穿全文的线索是_____________,

描写月夜庭中景色的句子是

“__________________________________。”

4、“如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏

影也”此句描写的对象是_________,“藻、荇”、

是指________,此句运用了______的修辞手法。

月色(或月光)庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。月光竹柏影比喻5、本文集中写景的句子是______________,其主要内容可用4个字概括为:□□□□。(须扣住“月”字概括。)

集中写景的句子是:庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也

内容可概括为:庭中月色(或:月色如水、月色空明)

6、这篇文章主要表现了作者______ 的心境。

答:旷达乐观(怀才不遇、闲适、热爱自然)

7、本文写于作者贬官黄州期间,你认为表达了作者怎样的思想感情?(2分)

答:本文表达了作者微妙复杂的思想感情,其中有被贬谪的悲凉、赏月的欣喜,也有散步的悠闲、对人生的感慨。8、“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳”一句中蕴含着作者怎样微妙而复杂的思想感情?

9.作者在文中为我们描绘出一个怎样的世界?表现了作者怎样的心境?(4分)

??①作者描绘的世界:

??

②作者的心境:

10.品析“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”的妙处。

蕴涵着被贬谪的悲凉、赏月的欣喜,也有散步的悠闲、对人生的感慨微妙复杂的感情。描绘了一个空明澄澈,疏影摇曳,似真似幻的美妙境界。自我排遣的旷达乐观的心境。(或虽遭贬谪但依然旷达乐观的心境)10.品析“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”的妙处。

采用比喻的手法,把月光比作积水,把竹柏的影子比作水中藻、荇。形象生动地写出了月光的清澈透明,竹柏影子的参差交错。渲染出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。4.你如何理解“但少闲人如吾两人耳”一句的含义。23.请谈一谈作者在这篇文章中所表达的思想感情。(2分)

赏月的闲适,被贬官后的淡淡哀愁,面对挫折的豁达。(任选两点即可,2分

9.作者在文中为我们描绘出一个怎样的世界?表现了作者怎样的心境?(4分)

??①作者描绘的世界:

??②作者的心境:

9、①空明澄澈,疏影摇曳;似真似幻的芙妙境界。

??②自我排遣的旷达(或虽遭贬谪依然 旷达)

12. 本文写于作者贬官黄州期间,你认为表达了作者怎样的思想感情?(2分)12.答案:本文表达了作者微妙复杂的思想感情,其中有贬谪的悲凉、赏月的欣喜,也有漫步的悠闲、人生的感慨。评分:有“悲喜”或“复杂”之意即可得满分。共2分。意思对即可。

?四、说说课文中哪些语句表现了作者的“闲”??

?

五、“寻张怀民”一句中的“寻”字用得好,你认为好在哪里?

?????????????

六、文中“何夜无月?何处无竹柏?”显然与实际不符,因为并非每夜都能见到月色,每处都有竹柏。你又是如何理解这句话的?

?

七、“如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”此句描写的对象是

______________,“藻、荇”、是指__________,此句运用了

________的修辞手法。

? 八、“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳”一句中蕴含着作者怎样微妙而复杂的思想感情?四、①“但少闲人如吾两人者耳”:结尾的“闲人”是点睛之笔,以别人的不“闲”反

衬“吾两人”的“闲”。②“念无与乐者”:可见其很少有人与他交游往来,“闲”。

?

五、

作者要寻的这个人,

面对如此月夜,

不会蒙头大睡,

肯定也在赏月,

但在何处赏月呢?

因此要“寻”,其次,“寻”字有一种急欲找到东西的失落感,写出了作者渴望和知心友

人共同赏月的急切心情。

?

六、月光虽非夜夜明,竹柏亦非处处有,但大自然的美景却时

时能觅,处处可见。只要心胸开阔,淡泊名利,无论到哪里,都能在美好的大自然中享受

到无穷乐趣。

?

七、月光

??

竹柏影

??

比喻

?

八、透露出作者在贬谪中感慨深微而又随缘自适、自我排遣的特殊心境。四、①“但少闲人如吾两人者耳”:结尾的“闲人”是点睛之笔,以别人的不“闲”反

衬“吾两人”的“闲”。②“念无与乐者”:可见其很少有人与他交游往来,“闲”。

?五、作者要寻的这个人,面对如此月夜,不会蒙头大睡,肯定也在赏月,但在何处赏月呢?

因此要“寻”,其次,“寻”字有一种急欲找到东西的失落感,写出了作者渴望和知心友

人共同赏月的急切心情。

?六、月光虽非夜夜明,竹柏亦非处处有,但大自然的美景却时

时能觅,处处可见。只要心胸开阔,淡泊名利,无论到哪里,都能在美好的大自然中享受

到无穷乐趣。

?

七、月光 竹柏影 比喻

?

八、透露出作者在贬谪中感慨深微而又随缘自适、自我排遣的特殊心境。蕴涵着贬谪的悲凉、人生的感慨、赏月的欣喜、散步的悠闲等微妙复杂的感情。四、说说课文中哪些语句表现了作者的“闲”? ?答:___________________________________________________________ ?__________________________________________________________

五、“寻张怀民”一句中的“寻”字用得好,你认为好在哪里?

答:

四、①“但少闲人如吾两人者耳”:结尾的“闲人”是点睛之笔,以别人

的不“闲”反衬“吾两人”的“闲”。②“念无与乐者”:可见其很少有人与他交游往来,“闲”。 五、作者要寻的这个人,面对如此月夜,不会蒙头大睡,肯定也在赏月,但在

何处赏月呢?因此要“寻”,其次,“寻”字有一种急欲找到东西的失落感,写出了

作者渴望和知心友人共同赏月的急切心情。

6.本文最后一段:“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。”说说句中的

“闲”字在全文起什么作用?这个“闲”字的含义有哪几点?(10分)

6.“闲”字是本文的文眼,“闲人”是本文的点睛之笔。“闲”人含义是:①反映作者身为闲官

的现实;②表达了作者安闲自适的心境;③慨叹世人忙于名利而无闲顾及良辰美景。 2、“但少闲人如吾两人者耳”一句中闲人的言外之意是什么?(即:①文中结尾句流露出作者怎样的思想情感?②说说句中“闲”字在全文起什么作用?这个“闲”字的含义有哪几点?)“闲”字是本文的文眼,闲人是本文的点睛之笔。 “闲”人的言外之意是:

①反映作者身为闲官的现实;

②表达了作者安闲自适的心境;

③慨叹世人忙于名利而无闲顾及良辰美景。赏月的欣喜;贬谪的落寞;随缘自适,自我排遣的达观。 5、默写出文中描写庭中月光澄澈的句子,并对其写景的妙处试作简要的分析。

“庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也”

作者用“积水空明”四个字来比喻庭院中月光的清

澈透明,给人以一池春水的静谧感(正面描写);

用“藻荇交横”四个字来比喻月下美丽的竹柏倒影,具有水草摇曳的动态之美,整个意境静中有动,动而愈见其静(侧面描写)。

6、文中哪些句子表达了作者的“闲情”?并作简要分析。

①“月色入户,欣然起行”

②“念无与乐者”

③“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳。”

——门庭冷落——交往之稀——以别人为追求名利的不“闲”反衬“吾两人”

不汲汲名利而从容流连光景的“闲”。7、“寻张怀民”一句中的“寻”字用得好,你认为好在哪里?

作者要寻的这个人,面对如此月夜,不会蒙头大睡,肯定也在赏月,但在何处赏月呢?因此要“寻”,其次,“寻”字有一种急欲找到东西的失落感,写出了作者渴望和知心友人共同赏月的急切心情。 8、文中“何夜无月?何处无竹柏?”显然与实际不符,因为并非每夜都能见到月色,每处都有竹柏。你又是如何理解这句话的?

月光虽非夜夜明,竹柏亦非处处有,但大自然的美景却时时能觅,处处可见。只要心胸开阔,淡泊名利,无论到哪里,都能在美好的大自然中享受到无穷乐趣。

9、“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳”一句中蕴含着作者怎样微妙而复杂的思想感情? 透露出作者在贬谪中感慨深微而又随缘

自适、自我排遣的特殊心境。10、通读全文,作者的感情有什么起伏变化?

欣然

无与为乐

遂

寻

亦

相与步

闲人(高兴愉快)(稍稍遗憾)(不暇思索中的激动)(急切访友的心意)(同好相知的喜悦“心有灵犀一点通”)(平和从容)(落寞苦闷,随缘自适)把握文章主旨 这篇短文对澄澈透明的妙的月色作了极其生动的描绘,真实的记录了作者当时生活的一个片段,透露出他在贬谪中感慨深微而又随缘自适,自我排遣的特殊心情。译文:元丰六年十月十二日夜晚,(我)脱下衣服准备睡觉时,恰好看见月光透照进门里,(于是我)高兴地起床出了房门。想到没有(可以与我)共同游乐的人,于是(我)前往承天寺寻找张怀民。张怀民也没有睡,我们便一同在庭院中散步。 叙事简洁,记游所必须交代的人、事,仅用最简略、经济的语言加以表述,其余的却不再添枝加叶。小结:精品?!二读课文,析妙句:

读课文,要求节奏分明地读:找出描写夜游景色的句子。庭下如积水空明,

水中藻、荇交横,

盖竹柏影也。“野旷天低树,江清月近人” (唐·孟浩然)知识拓展古人有不少咏月的佳句,你能写出哪些来?野旷天低树,

江清月近人。

——孟浩然举头望明月,

低头思故乡。

----李白床前明月光,

疑似地上霜。

我寄愁心与明月,

随君直到夜郎西.

——李白春风又绿江南岸,明月何时照我还”

——王安石海上生明月,天涯共此时。

—— 张九龄举杯邀明月, 对饮成三人。

——李白

露从今夜白,月是故乡明。

— 杜甫明月松间照,清泉石上流。

——王维明月几时有,

把酒问青天?

----苏轼但愿人长千里共婵娟。 ——苏轼复习旧知3四、全文共分三层:

①第一层,记事,交代了 ;

②第二层,写景,描写了 ;

③第三层,抒情,抒发了 。

①赏月散步的时间,原因 。

②月下庭中景物。

③对月光、竹柏疏影的感触。

五、贯穿全文线索的是_______,

描写月夜庭中景色的句子是:________

月

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也寻伴夜游庭中月色月下感叹1、作者为什么想去夜游承天寺? “月色入户,欣然起行”;“至承天寺,寻张怀民”

原因是两人的经历有相似之处:两人都是被贬之人。探究理解2、“但少闲人如吾两人者耳”一句中闲人的言外之意是什么?(即:①文中结尾句流露出作者怎样的思想情感?②说说句中“闲”字在全文起什么作用?这个“闲”字的含义有哪几点?)“闲”字是本文的文眼,闲人是本文的点睛之笔。 “闲”人的言外之意是:

①反映作者身为闲官的现实;

②表达了作者安闲自适的心境;

③慨叹世人忙于名利而无闲顾及良辰美景。赏月的欣喜;贬谪的落寞;随缘自适,自我排遣的达观。 4、“如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏

影也”此句描写的对象是_________,“藻、荇”、

是指________,此句运用了______的修辞手法。

月光竹柏影比喻 5、默写出文中描写庭中月光澄澈的句子,并对其写景的妙处试作简要的分析。

“庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也”

作者用“积水空明”四个字来比喻庭院中月光的清

澈透明,给人以一池春水的静谧感(正面描写);

用“藻荇交横”四个字来比喻月下美丽的竹柏倒影,具有水草摇曳的动态之美,整个意境静中有动,动而愈见其静(侧面描写)。 8、文中“何夜无月?何处无竹柏?”显然与实际不符,因为并非每夜都能见到月色,每处都有竹柏。你又是如何理解这句话的?

月光虽非夜夜明,竹柏亦非处处有,但大自然的美景却时时能觅,处处可见。只要心胸开阔,淡泊名利,无论到哪里,都能在美好的大自然中享受到无穷乐趣。

9、“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳”一句中蕴含着作者怎样微妙而复杂的思想感情? 透露出作者在贬谪中感慨深微而又随缘

自适、自我排遣的特殊心境。把握文章主旨 这篇短文对澄澈透明的妙的月色作了极其生动的描绘,真实的记录了作者当时生活的一个片段,透露出他在贬谪中感慨深微而又随缘自适,自我排遣的特殊心情。五、下列说法有误的一项是( )

A.本文写在作者贬职期间,作者在文中表达的感情与柳宗元《小石潭记》中的一致。

B.文中“月色入户,欣然起行”“念无与为乐者,遂至承天寺”等句都与“闲”字相关。

C.苏轼此时被贬为黄州团练副使,这是一个有名无实的官,所以他自称闲人。

D.本文写景较为简洁,用素描的笔法,写月色,写景物,给人清静雅致的感觉。A六、本文的构思角度是( )

A、托物言志

B、即景生情

C、类比象征

D、以物喻人

B七、选出句子阅读停顿正确的一项( )

A.念/无与乐者,遂至/承天寺,寻张怀民。

B.怀民亦未寝,相与步/于中庭。

C.但少闲人如吾/两人者耳。

D.水中/藻荇交横,盖/竹柏影也。

D九、划分朗读停顿节奏:

念 无 与 为 乐 者

但 少 闲 人 如 吾 两 人 者 耳

遂 至 承 天 寺 寻 张 怀 民

庭 下 如 积 水 空 明

水 中 藻 荇 交 横

盖 竹 柏 影 也答案念/无与为乐者

但/少闲人如吾两人者耳

遂/至承天寺/寻张怀民

庭下/如积水空明

水中/藻荇交横

盖/竹柏影也 庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。交错纵横原来是月光照在院中,像水一样清明澄澈,水中藻、荇交错纵横,原来是竹子、柏树的影子。

二读课文,析妙句:结合课下注释,疏通文意(注意词语积累):二读课文,析妙句: 谈所得:你觉得这个写景的句子有什么奇妙之处?①把月光比作积水,把竹柏的影子比作水中藻、荇。

②形象生动地写出了月光的清澈透明,竹柏影子的清丽淡雅。

③作者以高度凝练的笔墨,点染出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。

全句无一字写月,却又无一字不在写月。 小结:精品?!“月色如水”这比喻并非自苏轼开始,但是苏轼化明写为暗写,别具匠心地从竹柏影入手,使之推见到月色清朗。 三读课文,品感情:齐读课文,有感情地读。谈所得:你觉得文中最能体现作者情感的是哪些句子?何夜无月?何处无竹柏?

但少闲人如吾两人者耳。只是,不过罢了三读课文,品感情:结合课下注释,疏通文意(注意词语积累):哪一夜没有月光?哪里没有竹子和柏树?只是缺少像我们俩这样的闲人罢了。

寥寥数语,意味隽永:贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲──种种难言的感情尽在其中。

写作背景

元丰二年七月,御史李定等摘出苏轼有关新法的诗句,说他以诗讪谤,八月,将他逮捕入狱,这就是有名的『乌台诗案』。

经过长时间的审问折磨,差一点掉了脑袋。由于范镇、张方平等的营救,案件惊动两宫,十二月作者获释出狱,被贬谪到黄州任团练副使,但不得『签书公事』,也就是说做着有职无权的闲官。

小结:精品?!罹文字狱,被贬为黄州团练副使,心情本是抑郁,但是作者在抑郁之中却能与“同是天涯沦落人”的张怀民一起有赏月的欣喜,又表现了作者一向旷达的胸襟。末尾处两个反问,一句含蓄的议论却是意味深长。四读课文,知作者:齐读课文,身临其境地读。拓展延伸:叙事、写景、抒情议论其实始终都是在写人,从文中我们读到了一个怎样的苏轼?阅读以下诗句,让我们更加理解苏轼吧!贬官杭州:我本无家更安住,

故乡无比好湖山。长江绕郭知鱼美,

好竹连山觉笋香。贬官黄州: 贬官惠州: 日啖荔枝三百颗,

不辞长作岭南人。大江东去,浪淘尽,千古风流人物 。

谁道人生无再少?门前流水尚能西!

休将白发唱黄鸡。

竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?

一蓑烟雨任平生 。 逆境中善于发现生活之美的豪放乐观!评价: 在为人上,他在几乎丧命的逆境中保持坚贞气节和独立人格,决不随波逐流;在为官上,他坚持为官一地,造福一方;在人生态度上,他即使身处绝境,也保持乐观豁达的心态和积极向上的追求……

在中华文化的历史长河中,他的名字就是一座丰碑!?

作业:背诵默写这篇短文,完成练习册中的相关作业。

推荐课后阅读:林语堂的《苏东坡传》和余秋雨的《苏东坡突围》。

读准下列字音

suì zǎo xìng xiāng héng qǐn bǎi

遂 藻 荇 相与 交横 寝 柏

注意朗读节奏

1 念/无与为乐者,遂/至承天寺,寻/张怀民.

2.怀民/亦未寝,相与/步于中庭.

3.庭下/如积水空明,水中藻荇/交横,盖/竹柏影也.

4.但 /少 闲 人 /如 吾 两 人 者 耳.

初读课文苏轼,北宋著名的文学家、书画家,字子瞻,号东坡居士,与父亲苏洵,弟弟苏辙并称为“三苏” ,与欧阳修并称“欧苏”,与黄庭坚并称“苏黄”,与辛弃疾并称“苏辛,为“唐宋八大家”之一。作者简介唐宋八大家: 韩愈、柳宗元、

欧阳修、 苏洵 、 苏轼、 苏辙 、 曾巩 、 王安石。 苏轼生活的时代大兴“新法”,改革之风大盛。由于他反对王安石“新法”而被调离出京。神宗元丰二年(1079年),因御史李定、何正臣等说他写诗讽刺了“新法”而被捕入狱。这就是当年有名的“乌台诗案”(乌台,指当时的御史府)。出狱后贬为黄州团练副使。 背景介绍承 天 寺 塔 位于银川市城西承天寺内,俗称“西塔”,是西夏王朝的主要佛寺。始建于1050年,距今已有900多年的历史。塔通高64.5米,异常俊秀挺拔。解题随笔式小品文记承天寺夜游 “记”是古代的一种文体,主要是记载事物,往往通过记事、记物、写景、写人来抒发作者的感情或见解,即景抒情,托物言志。 元丰六年十月十二日夜,解( )衣欲( )睡月色( )入( )户( ),欣然( )起行( )。念( )无与乐( )者( ) 遂( )至承天寺寻( )张怀民。怀民亦未寝( ) ,相与( )步( )于( )中庭( ),庭下( )如( )积水空明( ),水中藻荇( )交横( ),盖( )竹柏影也。何夜无月?何处( )无竹柏?但( )少闲人( )如吾两人者耳( )。 记承天寺夜游照进解开打算月光门高兴的样子走出户外想到的人游乐于是寻找睡一起散步到庭院庭院像清澈透明泛指水草交叉错杂原来是只是清闲的人罢了地方月色入户,欣然起行。

念无与为乐者

遂至承天寺寻张怀民

怀民亦未寝,相与步于中庭

照进愉快、高兴的样子想到到于是睡,睡觉共同,一起院子里散步,漫步释词检验门

庭下如积水空明

水中藻荇交横,盖竹柏影也

但少闲人如吾两人者耳交叉错杂原来是清闲的人,这里指不汲汲于名利而能从容流连光景的人只是共同,一起形容水清澈透明释词检验①解衣欲睡,月色人户,欣然起行

②念无与为乐者,遂 至 承 天 寺 ,寻 张 怀 民。

③怀民亦未寝,相与步于中庭

④?庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

⑤但少闲人如吾两人者耳. 月色洒满庭院,庭院像积满水一样清澈透明,水

中水草交叉错杂,原来是竹子和松柏的影子。(我)脱了衣服,打算睡觉,这时看见月光照进门户(十分优美),我高兴地起来走出户外。只是缺少像我们俩这样的清闲的人罢了。想到没有与我共同游乐的人,于是我就到承天寺寻找张怀民。怀民也没有睡,我们就一起在院子里散步。研习课文 1、这篇文章运用了几种表达方式?

记叙

描写

抒情

2、分析文章交代了哪些要素?

时间: 地点: 人物:

起因: 经过: 结果:

时间:元丰六年十月十二日夜

地点:承天寺中庭

人物:我(苏轼)与张怀民

起因:月色入户,欣然起行

经过:至承天寺寻张怀民

结果:相与步天庭中 3、贯穿全文的线索是_____________,

描写月夜庭中景色的句子是

“__________________________________。”

4、“如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏

影也”此句描写的对象是_________,“藻、荇”、

是指________,此句运用了______的修辞手法。

月色(或月光)庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。月光竹柏影比喻5、本文集中写景的句子是______________,其主要内容可用4个字概括为:□□□□。(须扣住“月”字概括。)

集中写景的句子是:庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也

内容可概括为:庭中月色(或:月色如水、月色空明)

6、这篇文章主要表现了作者______ 的心境。

答:旷达乐观(怀才不遇、闲适、热爱自然)

7、本文写于作者贬官黄州期间,你认为表达了作者怎样的思想感情?(2分)

答:本文表达了作者微妙复杂的思想感情,其中有被贬谪的悲凉、赏月的欣喜,也有散步的悠闲、对人生的感慨。8、“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳”一句中蕴含着作者怎样微妙而复杂的思想感情?

9.作者在文中为我们描绘出一个怎样的世界?表现了作者怎样的心境?(4分)

??①作者描绘的世界:

??

②作者的心境:

10.品析“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”的妙处。

蕴涵着被贬谪的悲凉、赏月的欣喜,也有散步的悠闲、对人生的感慨微妙复杂的感情。描绘了一个空明澄澈,疏影摇曳,似真似幻的美妙境界。自我排遣的旷达乐观的心境。(或虽遭贬谪但依然旷达乐观的心境)10.品析“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”的妙处。

采用比喻的手法,把月光比作积水,把竹柏的影子比作水中藻、荇。形象生动地写出了月光的清澈透明,竹柏影子的参差交错。渲染出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。4.你如何理解“但少闲人如吾两人耳”一句的含义。23.请谈一谈作者在这篇文章中所表达的思想感情。(2分)

赏月的闲适,被贬官后的淡淡哀愁,面对挫折的豁达。(任选两点即可,2分

9.作者在文中为我们描绘出一个怎样的世界?表现了作者怎样的心境?(4分)

??①作者描绘的世界:

??②作者的心境:

9、①空明澄澈,疏影摇曳;似真似幻的芙妙境界。

??②自我排遣的旷达(或虽遭贬谪依然 旷达)

12. 本文写于作者贬官黄州期间,你认为表达了作者怎样的思想感情?(2分)12.答案:本文表达了作者微妙复杂的思想感情,其中有贬谪的悲凉、赏月的欣喜,也有漫步的悠闲、人生的感慨。评分:有“悲喜”或“复杂”之意即可得满分。共2分。意思对即可。

?四、说说课文中哪些语句表现了作者的“闲”??

?

五、“寻张怀民”一句中的“寻”字用得好,你认为好在哪里?

?????????????

六、文中“何夜无月?何处无竹柏?”显然与实际不符,因为并非每夜都能见到月色,每处都有竹柏。你又是如何理解这句话的?

?

七、“如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”此句描写的对象是

______________,“藻、荇”、是指__________,此句运用了

________的修辞手法。

? 八、“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳”一句中蕴含着作者怎样微妙而复杂的思想感情?四、①“但少闲人如吾两人者耳”:结尾的“闲人”是点睛之笔,以别人的不“闲”反

衬“吾两人”的“闲”。②“念无与乐者”:可见其很少有人与他交游往来,“闲”。

?

五、

作者要寻的这个人,

面对如此月夜,

不会蒙头大睡,

肯定也在赏月,

但在何处赏月呢?

因此要“寻”,其次,“寻”字有一种急欲找到东西的失落感,写出了作者渴望和知心友

人共同赏月的急切心情。

?

六、月光虽非夜夜明,竹柏亦非处处有,但大自然的美景却时

时能觅,处处可见。只要心胸开阔,淡泊名利,无论到哪里,都能在美好的大自然中享受

到无穷乐趣。

?

七、月光

??

竹柏影

??

比喻

?

八、透露出作者在贬谪中感慨深微而又随缘自适、自我排遣的特殊心境。四、①“但少闲人如吾两人者耳”:结尾的“闲人”是点睛之笔,以别人的不“闲”反

衬“吾两人”的“闲”。②“念无与乐者”:可见其很少有人与他交游往来,“闲”。

?五、作者要寻的这个人,面对如此月夜,不会蒙头大睡,肯定也在赏月,但在何处赏月呢?

因此要“寻”,其次,“寻”字有一种急欲找到东西的失落感,写出了作者渴望和知心友

人共同赏月的急切心情。

?六、月光虽非夜夜明,竹柏亦非处处有,但大自然的美景却时

时能觅,处处可见。只要心胸开阔,淡泊名利,无论到哪里,都能在美好的大自然中享受

到无穷乐趣。

?

七、月光 竹柏影 比喻

?

八、透露出作者在贬谪中感慨深微而又随缘自适、自我排遣的特殊心境。蕴涵着贬谪的悲凉、人生的感慨、赏月的欣喜、散步的悠闲等微妙复杂的感情。四、说说课文中哪些语句表现了作者的“闲”? ?答:___________________________________________________________ ?__________________________________________________________

五、“寻张怀民”一句中的“寻”字用得好,你认为好在哪里?

答:

四、①“但少闲人如吾两人者耳”:结尾的“闲人”是点睛之笔,以别人

的不“闲”反衬“吾两人”的“闲”。②“念无与乐者”:可见其很少有人与他交游往来,“闲”。 五、作者要寻的这个人,面对如此月夜,不会蒙头大睡,肯定也在赏月,但在

何处赏月呢?因此要“寻”,其次,“寻”字有一种急欲找到东西的失落感,写出了

作者渴望和知心友人共同赏月的急切心情。

6.本文最后一段:“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。”说说句中的

“闲”字在全文起什么作用?这个“闲”字的含义有哪几点?(10分)

6.“闲”字是本文的文眼,“闲人”是本文的点睛之笔。“闲”人含义是:①反映作者身为闲官

的现实;②表达了作者安闲自适的心境;③慨叹世人忙于名利而无闲顾及良辰美景。 2、“但少闲人如吾两人者耳”一句中闲人的言外之意是什么?(即:①文中结尾句流露出作者怎样的思想情感?②说说句中“闲”字在全文起什么作用?这个“闲”字的含义有哪几点?)“闲”字是本文的文眼,闲人是本文的点睛之笔。 “闲”人的言外之意是:

①反映作者身为闲官的现实;

②表达了作者安闲自适的心境;

③慨叹世人忙于名利而无闲顾及良辰美景。赏月的欣喜;贬谪的落寞;随缘自适,自我排遣的达观。 5、默写出文中描写庭中月光澄澈的句子,并对其写景的妙处试作简要的分析。

“庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也”

作者用“积水空明”四个字来比喻庭院中月光的清

澈透明,给人以一池春水的静谧感(正面描写);

用“藻荇交横”四个字来比喻月下美丽的竹柏倒影,具有水草摇曳的动态之美,整个意境静中有动,动而愈见其静(侧面描写)。

6、文中哪些句子表达了作者的“闲情”?并作简要分析。

①“月色入户,欣然起行”

②“念无与乐者”

③“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳。”

——门庭冷落——交往之稀——以别人为追求名利的不“闲”反衬“吾两人”

不汲汲名利而从容流连光景的“闲”。7、“寻张怀民”一句中的“寻”字用得好,你认为好在哪里?

作者要寻的这个人,面对如此月夜,不会蒙头大睡,肯定也在赏月,但在何处赏月呢?因此要“寻”,其次,“寻”字有一种急欲找到东西的失落感,写出了作者渴望和知心友人共同赏月的急切心情。 8、文中“何夜无月?何处无竹柏?”显然与实际不符,因为并非每夜都能见到月色,每处都有竹柏。你又是如何理解这句话的?

月光虽非夜夜明,竹柏亦非处处有,但大自然的美景却时时能觅,处处可见。只要心胸开阔,淡泊名利,无论到哪里,都能在美好的大自然中享受到无穷乐趣。

9、“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳”一句中蕴含着作者怎样微妙而复杂的思想感情? 透露出作者在贬谪中感慨深微而又随缘

自适、自我排遣的特殊心境。10、通读全文,作者的感情有什么起伏变化?

欣然

无与为乐

遂

寻

亦

相与步

闲人(高兴愉快)(稍稍遗憾)(不暇思索中的激动)(急切访友的心意)(同好相知的喜悦“心有灵犀一点通”)(平和从容)(落寞苦闷,随缘自适)把握文章主旨 这篇短文对澄澈透明的妙的月色作了极其生动的描绘,真实的记录了作者当时生活的一个片段,透露出他在贬谪中感慨深微而又随缘自适,自我排遣的特殊心情。译文:元丰六年十月十二日夜晚,(我)脱下衣服准备睡觉时,恰好看见月光透照进门里,(于是我)高兴地起床出了房门。想到没有(可以与我)共同游乐的人,于是(我)前往承天寺寻找张怀民。张怀民也没有睡,我们便一同在庭院中散步。 叙事简洁,记游所必须交代的人、事,仅用最简略、经济的语言加以表述,其余的却不再添枝加叶。小结:精品?!二读课文,析妙句:

读课文,要求节奏分明地读:找出描写夜游景色的句子。庭下如积水空明,

水中藻、荇交横,

盖竹柏影也。“野旷天低树,江清月近人” (唐·孟浩然)知识拓展古人有不少咏月的佳句,你能写出哪些来?野旷天低树,

江清月近人。

——孟浩然举头望明月,

低头思故乡。

----李白床前明月光,

疑似地上霜。

我寄愁心与明月,

随君直到夜郎西.

——李白春风又绿江南岸,明月何时照我还”

——王安石海上生明月,天涯共此时。

—— 张九龄举杯邀明月, 对饮成三人。

——李白

露从今夜白,月是故乡明。

— 杜甫明月松间照,清泉石上流。

——王维明月几时有,

把酒问青天?

----苏轼但愿人长千里共婵娟。 ——苏轼复习旧知3四、全文共分三层:

①第一层,记事,交代了 ;

②第二层,写景,描写了 ;

③第三层,抒情,抒发了 。

①赏月散步的时间,原因 。

②月下庭中景物。

③对月光、竹柏疏影的感触。

五、贯穿全文线索的是_______,

描写月夜庭中景色的句子是:________

月

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也寻伴夜游庭中月色月下感叹1、作者为什么想去夜游承天寺? “月色入户,欣然起行”;“至承天寺,寻张怀民”

原因是两人的经历有相似之处:两人都是被贬之人。探究理解2、“但少闲人如吾两人者耳”一句中闲人的言外之意是什么?(即:①文中结尾句流露出作者怎样的思想情感?②说说句中“闲”字在全文起什么作用?这个“闲”字的含义有哪几点?)“闲”字是本文的文眼,闲人是本文的点睛之笔。 “闲”人的言外之意是:

①反映作者身为闲官的现实;

②表达了作者安闲自适的心境;

③慨叹世人忙于名利而无闲顾及良辰美景。赏月的欣喜;贬谪的落寞;随缘自适,自我排遣的达观。 4、“如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏

影也”此句描写的对象是_________,“藻、荇”、

是指________,此句运用了______的修辞手法。

月光竹柏影比喻 5、默写出文中描写庭中月光澄澈的句子,并对其写景的妙处试作简要的分析。

“庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也”

作者用“积水空明”四个字来比喻庭院中月光的清

澈透明,给人以一池春水的静谧感(正面描写);

用“藻荇交横”四个字来比喻月下美丽的竹柏倒影,具有水草摇曳的动态之美,整个意境静中有动,动而愈见其静(侧面描写)。 8、文中“何夜无月?何处无竹柏?”显然与实际不符,因为并非每夜都能见到月色,每处都有竹柏。你又是如何理解这句话的?

月光虽非夜夜明,竹柏亦非处处有,但大自然的美景却时时能觅,处处可见。只要心胸开阔,淡泊名利,无论到哪里,都能在美好的大自然中享受到无穷乐趣。

9、“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳”一句中蕴含着作者怎样微妙而复杂的思想感情? 透露出作者在贬谪中感慨深微而又随缘

自适、自我排遣的特殊心境。把握文章主旨 这篇短文对澄澈透明的妙的月色作了极其生动的描绘,真实的记录了作者当时生活的一个片段,透露出他在贬谪中感慨深微而又随缘自适,自我排遣的特殊心情。五、下列说法有误的一项是( )

A.本文写在作者贬职期间,作者在文中表达的感情与柳宗元《小石潭记》中的一致。

B.文中“月色入户,欣然起行”“念无与为乐者,遂至承天寺”等句都与“闲”字相关。

C.苏轼此时被贬为黄州团练副使,这是一个有名无实的官,所以他自称闲人。

D.本文写景较为简洁,用素描的笔法,写月色,写景物,给人清静雅致的感觉。A六、本文的构思角度是( )

A、托物言志

B、即景生情

C、类比象征

D、以物喻人

B七、选出句子阅读停顿正确的一项( )

A.念/无与乐者,遂至/承天寺,寻张怀民。

B.怀民亦未寝,相与步/于中庭。

C.但少闲人如吾/两人者耳。

D.水中/藻荇交横,盖/竹柏影也。

D九、划分朗读停顿节奏:

念 无 与 为 乐 者

但 少 闲 人 如 吾 两 人 者 耳

遂 至 承 天 寺 寻 张 怀 民

庭 下 如 积 水 空 明

水 中 藻 荇 交 横

盖 竹 柏 影 也答案念/无与为乐者

但/少闲人如吾两人者耳

遂/至承天寺/寻张怀民

庭下/如积水空明

水中/藻荇交横

盖/竹柏影也 庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。交错纵横原来是月光照在院中,像水一样清明澄澈,水中藻、荇交错纵横,原来是竹子、柏树的影子。

二读课文,析妙句:结合课下注释,疏通文意(注意词语积累):二读课文,析妙句: 谈所得:你觉得这个写景的句子有什么奇妙之处?①把月光比作积水,把竹柏的影子比作水中藻、荇。

②形象生动地写出了月光的清澈透明,竹柏影子的清丽淡雅。

③作者以高度凝练的笔墨,点染出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。

全句无一字写月,却又无一字不在写月。 小结:精品?!“月色如水”这比喻并非自苏轼开始,但是苏轼化明写为暗写,别具匠心地从竹柏影入手,使之推见到月色清朗。 三读课文,品感情:齐读课文,有感情地读。谈所得:你觉得文中最能体现作者情感的是哪些句子?何夜无月?何处无竹柏?

但少闲人如吾两人者耳。只是,不过罢了三读课文,品感情:结合课下注释,疏通文意(注意词语积累):哪一夜没有月光?哪里没有竹子和柏树?只是缺少像我们俩这样的闲人罢了。

寥寥数语,意味隽永:贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲──种种难言的感情尽在其中。

写作背景

元丰二年七月,御史李定等摘出苏轼有关新法的诗句,说他以诗讪谤,八月,将他逮捕入狱,这就是有名的『乌台诗案』。

经过长时间的审问折磨,差一点掉了脑袋。由于范镇、张方平等的营救,案件惊动两宫,十二月作者获释出狱,被贬谪到黄州任团练副使,但不得『签书公事』,也就是说做着有职无权的闲官。

小结:精品?!罹文字狱,被贬为黄州团练副使,心情本是抑郁,但是作者在抑郁之中却能与“同是天涯沦落人”的张怀民一起有赏月的欣喜,又表现了作者一向旷达的胸襟。末尾处两个反问,一句含蓄的议论却是意味深长。四读课文,知作者:齐读课文,身临其境地读。拓展延伸:叙事、写景、抒情议论其实始终都是在写人,从文中我们读到了一个怎样的苏轼?阅读以下诗句,让我们更加理解苏轼吧!贬官杭州:我本无家更安住,

故乡无比好湖山。长江绕郭知鱼美,

好竹连山觉笋香。贬官黄州: 贬官惠州: 日啖荔枝三百颗,

不辞长作岭南人。大江东去,浪淘尽,千古风流人物 。

谁道人生无再少?门前流水尚能西!

休将白发唱黄鸡。

竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?

一蓑烟雨任平生 。 逆境中善于发现生活之美的豪放乐观!评价: 在为人上,他在几乎丧命的逆境中保持坚贞气节和独立人格,决不随波逐流;在为官上,他坚持为官一地,造福一方;在人生态度上,他即使身处绝境,也保持乐观豁达的心态和积极向上的追求……

在中华文化的历史长河中,他的名字就是一座丰碑!?

作业:背诵默写这篇短文,完成练习册中的相关作业。

推荐课后阅读:林语堂的《苏东坡传》和余秋雨的《苏东坡突围》。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》