部编版五年级下册第一单1《古诗三首》课件(共43张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编版五年级下册第一单1《古诗三首》课件(共43张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 7.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-01-31 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

1 古诗三首

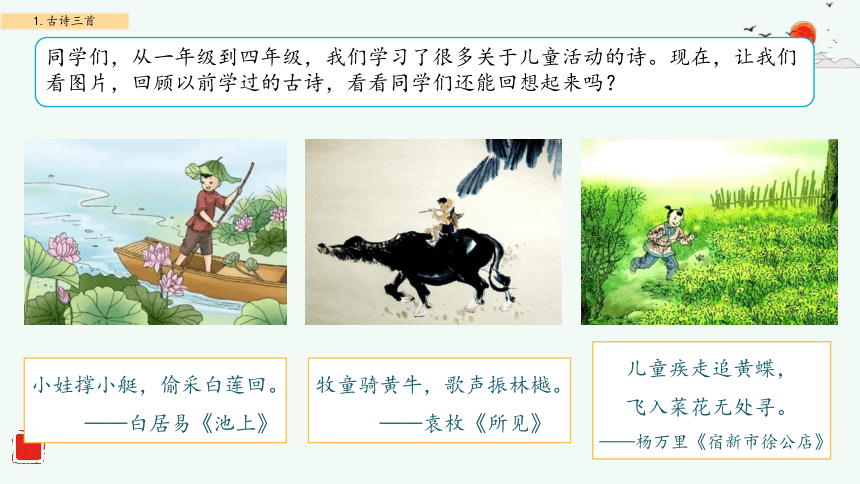

同学们,从一年级到四年级,我们学习了很多关于儿童活动的诗。现在,让我们看图片,回顾以前学过的古诗,看看同学们还能回想起来吗?

小娃撑小艇,偷采白莲回。

——白居易《池上》

牧童骑黄牛,歌声振林樾。

——袁枚《所见》

儿童疾走追黄蝶,

飞入菜花无处寻。

——杨万里《宿新市徐公店》

儿童总是天真活泼,无忧无虑。今天我们要来学习的三首古诗都是和儿童的活动有关。

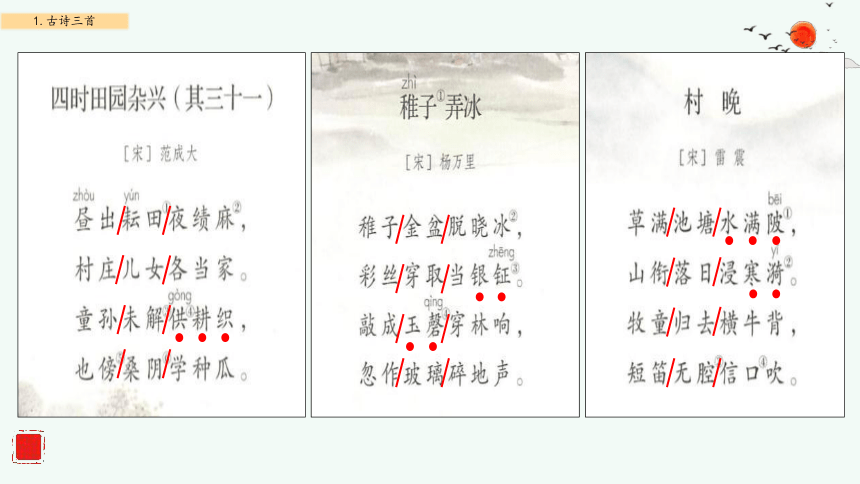

这三首诗都是七言绝句,请同学们按照二二三的停顿节奏在课本中把古诗的停顿划分好,并读一读,注意读准字音。

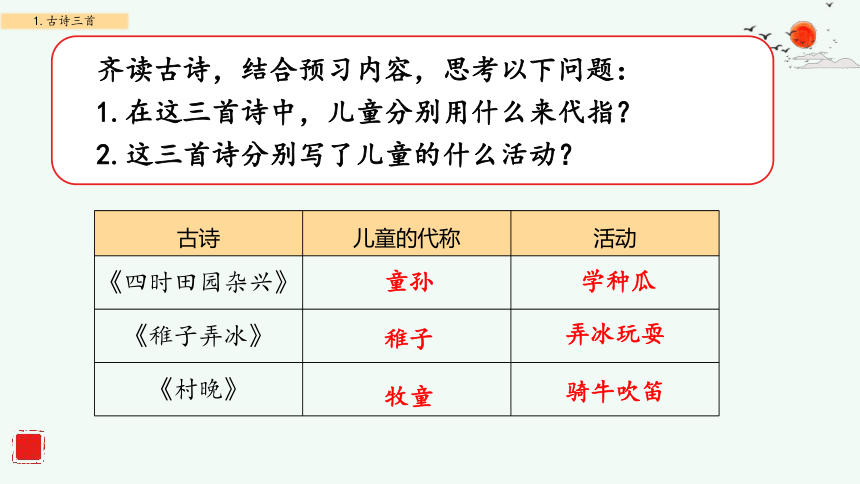

齐读古诗,结合预习内容,思考以下问题:

1.在这三首诗中,儿童分别用什么来代指?

2.这三首诗分别写了儿童的什么活动?

古诗 儿童的代称 活动

《四时田园杂兴》

《稚子弄冰》

《村晚》

童孙

稚子

牧童

学种瓜

弄冰玩耍

骑牛吹笛

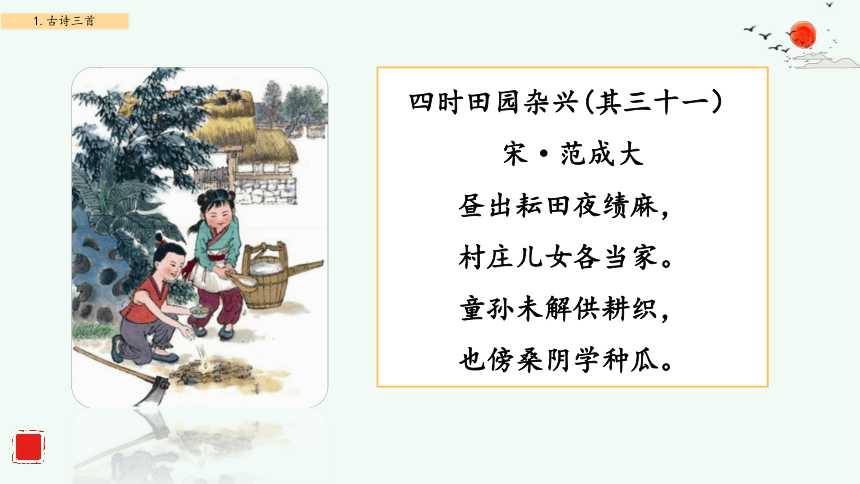

四时田园杂兴(其三十一)

宋·范成大

昼出耘田夜绩麻,

村庄儿女各当家。

童孙未解供耕织,

也傍桑阴学种瓜。

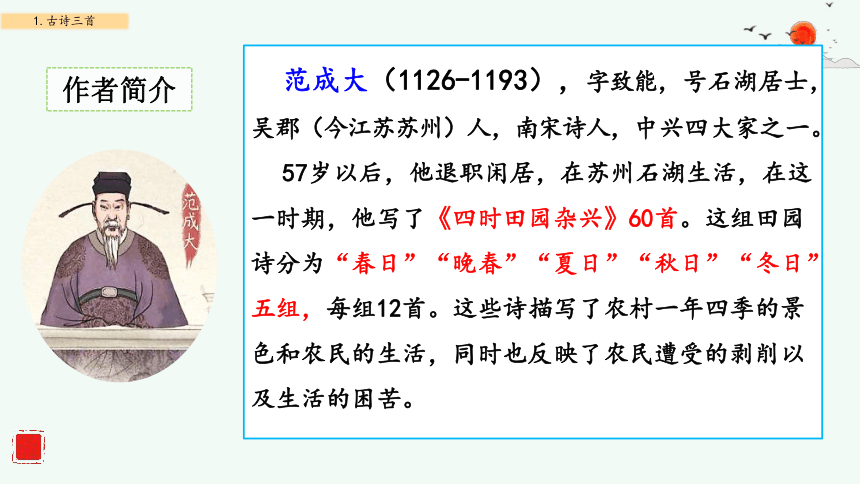

作者简介

范成大(1126-1193),字致能,号石湖居士,吴郡(今江苏苏州)人,南宋诗人,中兴四大家之一。

57岁以后,他退职闲居,在苏州石湖生活,在这一时期,他写了《四时田园杂兴》60首。这组田园诗分为“春日”“晚春”“夏日”“秋日”“冬日”五组,每组12首。这些诗描写了农村一年四季的景色和农民的生活,同时也反映了农民遭受的剥削以及生活的困苦。

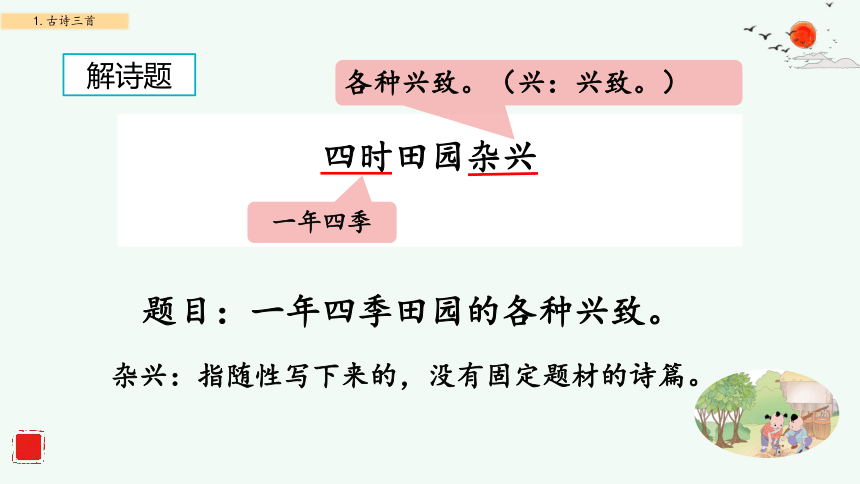

四时田园杂兴

解诗题

一年四季

各种兴致。(兴:兴致。)

题目:一年四季田园的各种兴致。

杂兴:指随性写下来的,没有固定题材的诗篇。

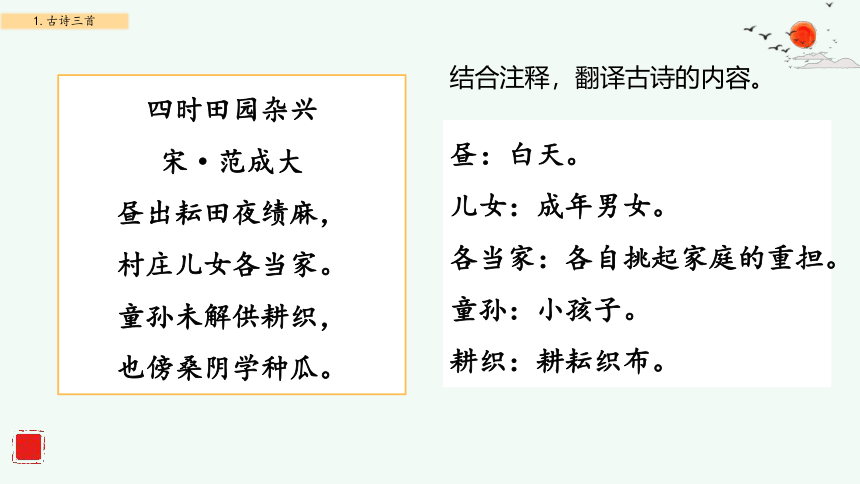

四时田园杂兴

宋·范成大

昼出耘田夜绩麻,

村庄儿女各当家。

童孙未解供耕织,

也傍桑阴学种瓜。

结合注释,翻译古诗的内容。

昼:白天。

儿女:成年男女。

各当家:各自挑起家庭的重担。

童孙:小孩子。

耕织:耕耘织布。

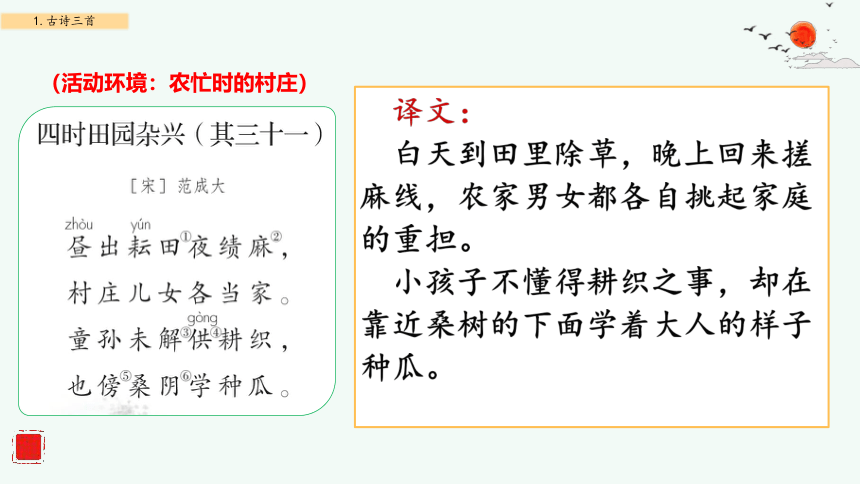

译文:

白天到田里除草,晚上回来搓麻线,农家男女都各自挑起家庭的重担。

小孩子不懂得耕织之事,却在靠近桑树的下面学着大人的样子种瓜。

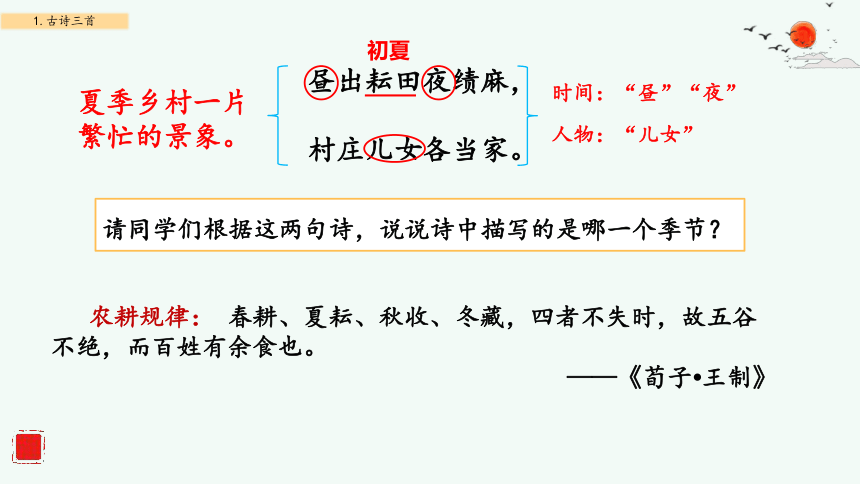

(活动环境:农忙时的村庄)

昼出耘田夜绩麻,

村庄儿女各当家。

请同学们根据这两句诗,说说诗中描写的是哪一个季节?

农耕规律: 春耕、夏耘、秋收、冬藏,四者不失时,故五谷不绝,而百姓有余食也。

——《荀子 王制》

初夏

夏季乡村一片繁忙的景象。

时间:“昼”“夜”

人物:“儿女”

昼出耘田夜绩麻,

村庄儿女各当家。

从这两句诗中,你想象到了怎样的画面呢?

我想象到了这样的画面:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

男人们白天在地里干活的场景,有的挥着锄头在除草,有的流着汗水在田地里拔草,累得满头大汗。

女人们点着油灯,坐在纺车前抓紧时间纺织。

童孙未解供耕织,

也傍桑阴学种瓜。

儿童的动作应该是怎样的呢?

体现孩子的天真可爱、热爱劳动。

儿童的动作应该是生疏、笨拙的。

从这两句诗中,你想象到了怎样的画面呢?(从动作和神态两方面思考)

我想象到了这样的画面:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

两个小孩子蹲树下,其中一个孩子学着大人的样子小心翼翼地将种子放在挖好的坑里,并盖上土,另一个孩子拿着水瓢浇了一些水。看着种好的种子,他们笑了起来。

中心思想

《四时田园杂兴(其三十一)》诗人以朴实的语言描写了农家夏忙时的劳动场面,表现出乡村儿童的天真可爱,流露出对热爱劳动的农村儿童的赞美之情。

语速稍快些,表现出乡村耕种劳作的繁荣景象。

四时田园杂兴(其三十一)

[宋] 范成大

昼出/耘田/夜绩麻,

村庄/儿女/各当家。

童孙/未解/供耕织,

也傍/桑阴/学种瓜。

语速稍缓,“学种瓜”语调微微上扬,表现出乡村孩子的天真。

朗读指导

四时田园杂兴(其二十五)

[宋] 范成大

梅子金黄杏子肥,

麦花雪白菜花稀。

日长篱落无人过,

惟有蜻蜓蛱蝶飞。

四时田园杂兴(其三十一)

宋·范成大

昼出耘田夜绩麻,

村庄儿女各当家。

童孙未解供耕织,

也傍桑阴学种瓜。

范成大为官期间,尽己所能,兴除利弊,不遗余力。

退隐家乡后,十年时间,他在田间地头与农民亲切交流,他参与劳作,他将所见所闻用诗的方式记录下来。

儿童频频出现在这六十首田园杂兴中,他向世人展示着未泯的童心。

稚子弄冰

宋·杨万里

稚子金盆脱晓冰,

彩丝穿取当银钲。

敲成玉磬穿林响,

忽作玻璃碎地声。

作者简介

杨万里(1127-1206),南宋诗人,中兴四大家之一。一生作诗两万多首,传世作品有四千多首,被誉为“一代诗宗”。

其诗题材丰富,尤其擅长描写自然景物与日常生活,诗风独具特色,世称“诚斋体”著有《诚斋集》等。

稚子弄冰

解诗题

幼小的孩子

玩耍

题目:幼小的孩子在玩冰。

此诗作于宋孝宗淳熙六年(1179)春,杨万里当时在常州任上。打春牛是古时的习俗,立春前一日,用土牛打春,以示迎春和劝农。这首诗写儿童看到大人们鞭打春牛的场面后进行模仿的情景。

“春牛”,用桑木做骨架,冬至节后辰日取土塑成。身高4尺,长8尺,画四时八节360日12时辰图纹。立春前一日,人们到先家坛奉祀,然后用彩鞭鞭打,把“春牛”赶回县府,在大堂设酒果供奉。男女老少牵“牛”扶“犁”,唱栽秧歌,祈求丰年。

稚子弄冰

宋·杨万里

稚子金盆脱晓冰,

彩丝穿取当银钲。

敲成玉磬穿林响,

忽作玻璃碎地声。

结合注释,翻译古诗的内容。

弄:玩耍。

脱:取下。

晓:天刚亮的时候。

钲 一种金属打击乐器。铜制,其形状与小型的钟相似,可执柄敲击,接大小不同的钲组合在一起,成为“编钲”。

磬 一种打击乐器。用石或玉制成,形如曲尺,悬于架上,用木槌击奏。单一的叫特磬,成套的叫编磬。

译文:

清晨,满脸稚气的小孩,将冻结在盆中的冰块取出,用彩丝穿起来当钲来敲。

敲出的声音像玉磬声一样穿越树林,忽然冰块落在地上,发出如玉石破碎一般的声音。

(活动环境:寒冬时的村庄)

稚子弄冰

宋·杨万里

稚子金盆脱晓冰,

彩丝穿取当银钲。

敲成玉磬穿林响,

忽作玻璃碎地声。

稚子金盆脱晓冰,

彩丝穿取当银钲。

描写幼童玩冰的样子。

读诗句,思考幼童在取冰和穿丝的时候,心情是怎样的呢?

动作描写

取冰:欣喜

穿丝:小心

比喻,把穿了彩丝的冰块比作银钲。

稚子金盆脱晓冰,

彩丝穿取当银钲。

从这两句诗中,你想象到了怎样的画面呢?

我想象到了这样的画面:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

幼童将冻结在盆中的冰块取出,开心地拿在手中,然后将彩丝小心翼翼地穿过冰块上的孔,将彩丝绑好后,就当做银钲来敲打。

敲成玉磬穿林响,

忽作玻璃碎地声。

读诗句,思考幼童在敲冰和碎地的时候,心情是怎样的呢?

动作描写

敲冰:得意

碎地:懊恼

比喻,把敲打冰块的声音比作玉磬的声音。

比喻,把冰块落地的声音比作玉石破碎的声音。

敲成玉磬穿林响,

忽作玻璃碎地声。

从这两句诗中,你想象到了怎样的画面呢?

我想象到了这样的画面:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

满脸稚气的小孩神情得意地敲打着冰块,发出悦耳的声音,突然之间,冰块落地,发出的声音如同玻璃破碎一般,小孩皱起眉头,懊恼了起来。

稚子弄冰

宋·杨万里

稚子金盆脱晓冰,

彩丝穿取当银钲。

敲成玉磬穿林响,

忽作玻璃碎地声。

有形有色

声音清脆

从色泽、形态、声音三个方面描写稚子弄冰的情形。

中心思想

《稚子弄冰》写了幼童在严寒天气弄冰玩耍、自得其乐的场景。孩子们取冰时的欣喜、穿丝时的小心、敲冰时的得意、冰碎时的懊恼一一呈现,表达出作者对孩子的喜爱之情。

稚子弄冰

宋·杨万里

稚子/金盆/脱晓冰,

彩丝/穿取/当银钲。

敲成/玉磬/穿林响,

忽作/玻璃/碎地声。

朗读指导

边读边想象稚子先得意后懊恼的心理活动,试着通过语气和语速的变化表现出稚子情绪的变化。

作者简介

雷震,南昌(今属江西)人。南宋诗人,咸淳元年(1265)进士。其诗见《宋诗纪事》卷七十四。

村晚

解诗题

乡村

题目:乡村的傍晚。

傍晚

村晚

宋·雷震

草满池塘水满陂,

山衔落日浸寒漪。

牧童归去横牛背,

短笛无腔信口吹。

结合注释,翻译古诗的内容。

衔:用嘴含,用嘴叼。本文指落日西沉,半挂在山腰,像被山咬住了。

浸:泡,使渗透。

归去:回去。

横牛背:横坐在牛背上。

译文:

在四周长满青草的池塘里,池水高涨。远远的青山,衔着彤红的落日,一起倒映在清凉的水波中

放牛回家的孩子横坐在牛背上,拿着短笛随意地吹奏。

(活动环境:夕阳西下的池塘边)

村晚

宋·雷震

草满池塘水满陂,

山衔落日浸寒漪。

牧童归去横牛背,

短笛无腔信口吹。

草满池塘水满陂,

山衔落日浸寒漪。

写景。(视觉、静态描写)

这两句诗中描绘了哪些景物?

“衔”“浸”两个字形象地写出了落日挂在山头、倒映水中的景象。

拟人

两个“满”写出了水草丰美的景象。

诗中描绘了草、池塘、水、山、落日等景物。诗中的“草满池塘”和“山衔落日”结构相同,对仗工整。

牧童归去横牛背,

短笛无腔信口吹。

写人。(视觉、听觉。动态描写)

从这两句诗中,你想象到了怎样的画面?

牧童吹笛图

调皮天真

悠闲自在

我想象到了这样的画面:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

放牛回家的孩子横着坐在牛背上,拿着短笛,悠闲地吹着,笛声虽然没有节奏、不成调,但是可以感受到牧童的悠闲自在。

中心思想

《村晚》展示了一幅饶有生活情趣的牧童吹笛图,表现出牧童的调皮天真和悠闲自在。

村晚

[宋]雷震

草满/池塘/水满陂,

山衔/落日/浸寒漪。

牧童/归去/横牛背,

短笛/无腔/信口吹。

语速稍缓,重读“ ”的字,画“____”的词语尾音拉长,表现出恬静悠远的感觉。

画线字词尾音略微拖长,表现出牧童的悠闲自在。

朗读指导

这三首古诗有什么相同之处和不同之处呢?

古诗 人物 干什么 活动环境

《四时田园杂兴》

《稚子弄冰》

《村晚》

童孙

学种瓜

农忙时的村庄

稚子

弄冰玩耍

寒冬时的村庄

牧童

骑牛吹笛

夕阳西下时的池塘边

相同之处:

都是写儿童的生活

不同之处:

儿童活动环境不同

请将这三首古诗描绘的画面取名为_______图。

《四时田园杂兴》 ____________图

《稚子弄冰》 ____________图

《村晚》 ____________图

童孙种瓜

稚子弄冰

牧童吹笛

1 古诗三首

同学们,从一年级到四年级,我们学习了很多关于儿童活动的诗。现在,让我们看图片,回顾以前学过的古诗,看看同学们还能回想起来吗?

小娃撑小艇,偷采白莲回。

——白居易《池上》

牧童骑黄牛,歌声振林樾。

——袁枚《所见》

儿童疾走追黄蝶,

飞入菜花无处寻。

——杨万里《宿新市徐公店》

儿童总是天真活泼,无忧无虑。今天我们要来学习的三首古诗都是和儿童的活动有关。

这三首诗都是七言绝句,请同学们按照二二三的停顿节奏在课本中把古诗的停顿划分好,并读一读,注意读准字音。

齐读古诗,结合预习内容,思考以下问题:

1.在这三首诗中,儿童分别用什么来代指?

2.这三首诗分别写了儿童的什么活动?

古诗 儿童的代称 活动

《四时田园杂兴》

《稚子弄冰》

《村晚》

童孙

稚子

牧童

学种瓜

弄冰玩耍

骑牛吹笛

四时田园杂兴(其三十一)

宋·范成大

昼出耘田夜绩麻,

村庄儿女各当家。

童孙未解供耕织,

也傍桑阴学种瓜。

作者简介

范成大(1126-1193),字致能,号石湖居士,吴郡(今江苏苏州)人,南宋诗人,中兴四大家之一。

57岁以后,他退职闲居,在苏州石湖生活,在这一时期,他写了《四时田园杂兴》60首。这组田园诗分为“春日”“晚春”“夏日”“秋日”“冬日”五组,每组12首。这些诗描写了农村一年四季的景色和农民的生活,同时也反映了农民遭受的剥削以及生活的困苦。

四时田园杂兴

解诗题

一年四季

各种兴致。(兴:兴致。)

题目:一年四季田园的各种兴致。

杂兴:指随性写下来的,没有固定题材的诗篇。

四时田园杂兴

宋·范成大

昼出耘田夜绩麻,

村庄儿女各当家。

童孙未解供耕织,

也傍桑阴学种瓜。

结合注释,翻译古诗的内容。

昼:白天。

儿女:成年男女。

各当家:各自挑起家庭的重担。

童孙:小孩子。

耕织:耕耘织布。

译文:

白天到田里除草,晚上回来搓麻线,农家男女都各自挑起家庭的重担。

小孩子不懂得耕织之事,却在靠近桑树的下面学着大人的样子种瓜。

(活动环境:农忙时的村庄)

昼出耘田夜绩麻,

村庄儿女各当家。

请同学们根据这两句诗,说说诗中描写的是哪一个季节?

农耕规律: 春耕、夏耘、秋收、冬藏,四者不失时,故五谷不绝,而百姓有余食也。

——《荀子 王制》

初夏

夏季乡村一片繁忙的景象。

时间:“昼”“夜”

人物:“儿女”

昼出耘田夜绩麻,

村庄儿女各当家。

从这两句诗中,你想象到了怎样的画面呢?

我想象到了这样的画面:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

男人们白天在地里干活的场景,有的挥着锄头在除草,有的流着汗水在田地里拔草,累得满头大汗。

女人们点着油灯,坐在纺车前抓紧时间纺织。

童孙未解供耕织,

也傍桑阴学种瓜。

儿童的动作应该是怎样的呢?

体现孩子的天真可爱、热爱劳动。

儿童的动作应该是生疏、笨拙的。

从这两句诗中,你想象到了怎样的画面呢?(从动作和神态两方面思考)

我想象到了这样的画面:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

两个小孩子蹲树下,其中一个孩子学着大人的样子小心翼翼地将种子放在挖好的坑里,并盖上土,另一个孩子拿着水瓢浇了一些水。看着种好的种子,他们笑了起来。

中心思想

《四时田园杂兴(其三十一)》诗人以朴实的语言描写了农家夏忙时的劳动场面,表现出乡村儿童的天真可爱,流露出对热爱劳动的农村儿童的赞美之情。

语速稍快些,表现出乡村耕种劳作的繁荣景象。

四时田园杂兴(其三十一)

[宋] 范成大

昼出/耘田/夜绩麻,

村庄/儿女/各当家。

童孙/未解/供耕织,

也傍/桑阴/学种瓜。

语速稍缓,“学种瓜”语调微微上扬,表现出乡村孩子的天真。

朗读指导

四时田园杂兴(其二十五)

[宋] 范成大

梅子金黄杏子肥,

麦花雪白菜花稀。

日长篱落无人过,

惟有蜻蜓蛱蝶飞。

四时田园杂兴(其三十一)

宋·范成大

昼出耘田夜绩麻,

村庄儿女各当家。

童孙未解供耕织,

也傍桑阴学种瓜。

范成大为官期间,尽己所能,兴除利弊,不遗余力。

退隐家乡后,十年时间,他在田间地头与农民亲切交流,他参与劳作,他将所见所闻用诗的方式记录下来。

儿童频频出现在这六十首田园杂兴中,他向世人展示着未泯的童心。

稚子弄冰

宋·杨万里

稚子金盆脱晓冰,

彩丝穿取当银钲。

敲成玉磬穿林响,

忽作玻璃碎地声。

作者简介

杨万里(1127-1206),南宋诗人,中兴四大家之一。一生作诗两万多首,传世作品有四千多首,被誉为“一代诗宗”。

其诗题材丰富,尤其擅长描写自然景物与日常生活,诗风独具特色,世称“诚斋体”著有《诚斋集》等。

稚子弄冰

解诗题

幼小的孩子

玩耍

题目:幼小的孩子在玩冰。

此诗作于宋孝宗淳熙六年(1179)春,杨万里当时在常州任上。打春牛是古时的习俗,立春前一日,用土牛打春,以示迎春和劝农。这首诗写儿童看到大人们鞭打春牛的场面后进行模仿的情景。

“春牛”,用桑木做骨架,冬至节后辰日取土塑成。身高4尺,长8尺,画四时八节360日12时辰图纹。立春前一日,人们到先家坛奉祀,然后用彩鞭鞭打,把“春牛”赶回县府,在大堂设酒果供奉。男女老少牵“牛”扶“犁”,唱栽秧歌,祈求丰年。

稚子弄冰

宋·杨万里

稚子金盆脱晓冰,

彩丝穿取当银钲。

敲成玉磬穿林响,

忽作玻璃碎地声。

结合注释,翻译古诗的内容。

弄:玩耍。

脱:取下。

晓:天刚亮的时候。

钲 一种金属打击乐器。铜制,其形状与小型的钟相似,可执柄敲击,接大小不同的钲组合在一起,成为“编钲”。

磬 一种打击乐器。用石或玉制成,形如曲尺,悬于架上,用木槌击奏。单一的叫特磬,成套的叫编磬。

译文:

清晨,满脸稚气的小孩,将冻结在盆中的冰块取出,用彩丝穿起来当钲来敲。

敲出的声音像玉磬声一样穿越树林,忽然冰块落在地上,发出如玉石破碎一般的声音。

(活动环境:寒冬时的村庄)

稚子弄冰

宋·杨万里

稚子金盆脱晓冰,

彩丝穿取当银钲。

敲成玉磬穿林响,

忽作玻璃碎地声。

稚子金盆脱晓冰,

彩丝穿取当银钲。

描写幼童玩冰的样子。

读诗句,思考幼童在取冰和穿丝的时候,心情是怎样的呢?

动作描写

取冰:欣喜

穿丝:小心

比喻,把穿了彩丝的冰块比作银钲。

稚子金盆脱晓冰,

彩丝穿取当银钲。

从这两句诗中,你想象到了怎样的画面呢?

我想象到了这样的画面:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

幼童将冻结在盆中的冰块取出,开心地拿在手中,然后将彩丝小心翼翼地穿过冰块上的孔,将彩丝绑好后,就当做银钲来敲打。

敲成玉磬穿林响,

忽作玻璃碎地声。

读诗句,思考幼童在敲冰和碎地的时候,心情是怎样的呢?

动作描写

敲冰:得意

碎地:懊恼

比喻,把敲打冰块的声音比作玉磬的声音。

比喻,把冰块落地的声音比作玉石破碎的声音。

敲成玉磬穿林响,

忽作玻璃碎地声。

从这两句诗中,你想象到了怎样的画面呢?

我想象到了这样的画面:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

满脸稚气的小孩神情得意地敲打着冰块,发出悦耳的声音,突然之间,冰块落地,发出的声音如同玻璃破碎一般,小孩皱起眉头,懊恼了起来。

稚子弄冰

宋·杨万里

稚子金盆脱晓冰,

彩丝穿取当银钲。

敲成玉磬穿林响,

忽作玻璃碎地声。

有形有色

声音清脆

从色泽、形态、声音三个方面描写稚子弄冰的情形。

中心思想

《稚子弄冰》写了幼童在严寒天气弄冰玩耍、自得其乐的场景。孩子们取冰时的欣喜、穿丝时的小心、敲冰时的得意、冰碎时的懊恼一一呈现,表达出作者对孩子的喜爱之情。

稚子弄冰

宋·杨万里

稚子/金盆/脱晓冰,

彩丝/穿取/当银钲。

敲成/玉磬/穿林响,

忽作/玻璃/碎地声。

朗读指导

边读边想象稚子先得意后懊恼的心理活动,试着通过语气和语速的变化表现出稚子情绪的变化。

作者简介

雷震,南昌(今属江西)人。南宋诗人,咸淳元年(1265)进士。其诗见《宋诗纪事》卷七十四。

村晚

解诗题

乡村

题目:乡村的傍晚。

傍晚

村晚

宋·雷震

草满池塘水满陂,

山衔落日浸寒漪。

牧童归去横牛背,

短笛无腔信口吹。

结合注释,翻译古诗的内容。

衔:用嘴含,用嘴叼。本文指落日西沉,半挂在山腰,像被山咬住了。

浸:泡,使渗透。

归去:回去。

横牛背:横坐在牛背上。

译文:

在四周长满青草的池塘里,池水高涨。远远的青山,衔着彤红的落日,一起倒映在清凉的水波中

放牛回家的孩子横坐在牛背上,拿着短笛随意地吹奏。

(活动环境:夕阳西下的池塘边)

村晚

宋·雷震

草满池塘水满陂,

山衔落日浸寒漪。

牧童归去横牛背,

短笛无腔信口吹。

草满池塘水满陂,

山衔落日浸寒漪。

写景。(视觉、静态描写)

这两句诗中描绘了哪些景物?

“衔”“浸”两个字形象地写出了落日挂在山头、倒映水中的景象。

拟人

两个“满”写出了水草丰美的景象。

诗中描绘了草、池塘、水、山、落日等景物。诗中的“草满池塘”和“山衔落日”结构相同,对仗工整。

牧童归去横牛背,

短笛无腔信口吹。

写人。(视觉、听觉。动态描写)

从这两句诗中,你想象到了怎样的画面?

牧童吹笛图

调皮天真

悠闲自在

我想象到了这样的画面:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

放牛回家的孩子横着坐在牛背上,拿着短笛,悠闲地吹着,笛声虽然没有节奏、不成调,但是可以感受到牧童的悠闲自在。

中心思想

《村晚》展示了一幅饶有生活情趣的牧童吹笛图,表现出牧童的调皮天真和悠闲自在。

村晚

[宋]雷震

草满/池塘/水满陂,

山衔/落日/浸寒漪。

牧童/归去/横牛背,

短笛/无腔/信口吹。

语速稍缓,重读“ ”的字,画“____”的词语尾音拉长,表现出恬静悠远的感觉。

画线字词尾音略微拖长,表现出牧童的悠闲自在。

朗读指导

这三首古诗有什么相同之处和不同之处呢?

古诗 人物 干什么 活动环境

《四时田园杂兴》

《稚子弄冰》

《村晚》

童孙

学种瓜

农忙时的村庄

稚子

弄冰玩耍

寒冬时的村庄

牧童

骑牛吹笛

夕阳西下时的池塘边

相同之处:

都是写儿童的生活

不同之处:

儿童活动环境不同

请将这三首古诗描绘的画面取名为_______图。

《四时田园杂兴》 ____________图

《稚子弄冰》 ____________图

《村晚》 ____________图

童孙种瓜

稚子弄冰

牧童吹笛

同课章节目录

- 第一单元

- 1 古诗三首

- 2 祖父的园子

- 3* 月是故乡明

- 4* 梅花魂

- 口语交际:走进他们的童年岁月

- 习作:那一刻,我长大了

- 语文园地

- 第二单元

- 5 草船借箭

- 6 景阳冈

- 7* 猴王出世

- 8* 红楼春趣

- 口语交际:怎么表演课本剧

- 习作:写读后感

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第三单元

- 第四单元

- 9 古诗三首

- 10 青山处处埋忠骨

- 11 军神

- 12* 清贫

- 习作:他____了

- 语文园地

- 第五单元

- 13 人物描写一组

- 14 刷子李

- 习作例文

- 习作:形形色色的人

- 第六单元

- 15 自相矛盾

- 16 田忌赛马

- 17 跳水

- 习作:神奇的探险之旅

- 语文园地

- 第七单元

- 18 威尼斯的小艇

- 19 牧场之国

- 20* 金字塔

- 口语交际:我是小小讲解员

- 习作:中国的世界文化遗产

- 语文园地

- 第八单元

- 21 杨氏之子

- 22 手指

- 23* 童年的发现

- 口语交际:我们都来讲笑话

- 习作:漫画的启示

- 语文园地